Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

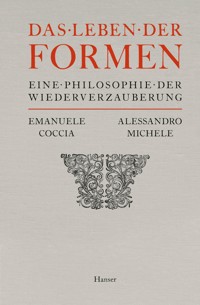

„Coccia und Michele besingen die Mode als intensivste Kunst einer verkörperten Freiheit.“ Barbara Vinken Mode ist Philosophie. Star-Philosoph Emanuele Coccia und Mode-Ikone Alessandro Michele stellen traditionelle Annahmen über Kleidung auf den Kopf. Denn ein Outfit ist für sie viel mehr als ein Konsumgut: Es ist ein Kunstwerk, das jede:r von uns trägt. Alles, was lebt, gibt und entdeckt Formen. Diese philosophische Annahme verkörpert die Mode für sie und ist damit die radikalste unter den Kunstformen, denn sie findet jeden Tag auf der Straße statt. Die Vielfalt des Lebens, die Micheles Kreationen zeigen und die Coccias Philosophie feiert, bildet den Ausgangspunkt für einen radikal neuen Blick auf Kleidung, Identität und Freiheit. Die Freundschaft der beiden ist ein philosophischer Glücksfall.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Coccia und Michele besingen die Mode als intensivste Kunst einer verkörperten Freiheit.« Barbara VinkenMode ist Philosophie. Star-Philosoph Emanuele Coccia und Mode-Ikone Alessandro Michele stellen traditionelle Annahmen über Kleidung auf den Kopf. Denn ein Outfit ist für sie viel mehr als ein Konsumgut: Es ist ein Kunstwerk, das jede:r von uns trägt. Alles, was lebt, gibt und entdeckt Formen. Diese philosophische Annahme verkörpert die Mode für sie und ist damit die radikalste unter den Kunstformen, denn sie findet jeden Tag auf der Straße statt. Die Vielfalt des Lebens, die Micheles Kreationen zeigen und die Coccias Philosophie feiert, bildet den Ausgangspunkt für einen radikal neuen Blick auf Kleidung, Identität und Freiheit. Die Freundschaft der beiden ist ein philosophischer Glücksfall.

Das·Leben·der Formen

Eine·Philosophie·der Wiederverzauberung

EmanueleCoccia

AlessandroMichele

Aus dem Italienischen von Thomas Stauder

Hanser

Anmerkung der Verfasser

Dieses Buch ist das Ergebnis eines langen, ununterbrochenen Dialogs, den wir miteinander monatelang zwischen Rom und Paris geführt haben. Wir haben uns getroffen, Nachrichten ausgetauscht und Telefongespräche geführt, woraus im Kokon dieses Buches die Seiten entstanden sind, die Sie nun lesen werden. Jeder von uns teilt die Gedanken und Worte des anderen. Aber wir haben beschlossen, unsere beiden Stimmen getrennt zu halten — die von Emanuele ist kursiv gesetzt — und die zwei Diskurse auf den Seiten miteinander zu verknüpfen wie in den Manuskripten des Talmuds oder der Bibel, in denen früher der heilige Text und die dazugehörigen Glossen ineinander verflochten waren. Die Formen, die durch diese Verflechtung von Bedeutung gezeichnet wurden, waren eine Möglichkeit, zu zeigen, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen den Buchstaben und ihrer Bedeutung geben kann: Die Bedeutung eines Wortes, selbst eines heiligen, ist ein anderes Wort, das danebensteht, und jeder Akt der Bedeutungsgebung ist eine Form von Dialog. Etwas Ähnliches geschieht auch in der Mode. Die Bedeutung eines Kleidungsstücks erschließt sich nur über ein anderes Gewand oder Accessoire. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dem Studium der Formen der Mode die gleiche methodische und ehrfürchtige Gewissenhaftigkeit zuteilwerden zu lassen.

Alessandro und Emanuele

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Über Emanuele Coccia, Alessandro Michele

Impressum

Inhalt

Anmerkung der Verfasser

[ Einleitung ] — Die Formen des Lebens

Räume

[ Erster Raum ] — Philosophie

[ Zweiter Raum ] — Mehrdeutigkeit

[ Dritter Raum ] — Animismus

[ Vierter Raum ] — Design

[ Fünfter Raum ] — Kollektion

[ Sechster Raum ] — Hollywood

[ Siebter Raum ] — Zwillinge

Gespräche auf der Schwelle

[ 25. Februar 2015, Mailand ] — Das Zeitgenössische ist das Unzeitgemäße

[ 22. Juni 2015, Mailand ] — Détournement

[ 23. September 2015, Mailand ] — Carte de Tendre

[ 18. Januar 2016, Mailand ] — Felder der poetischen Reaktivierung

[ 24. Februar 2016, Mailand ] — Rhizomatische Partituren

[ 20. Juni 2016, Mailand ] — In der Landschaft graben

[ 21. September 2016, Mailand ] — Magische Laternen

[ 22. Februar 2017, Mailand ] — Der Garten des Alchemisten

[ 20. September 2017, Mailand ] — Der Schöpfungsakt als Akt des Widerstands

[ 21. Februar 2018, Mailand ] — Cyborg

[ 24. September 2018, Paris ] — Leo und Perla

[ 20. Februar 2019, Mailand ] — Die Maske als Einschnitt zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren

[ 22. September 2019, Mailand ] — Neue Formen der Subjektivierung

[ 14. Januar 2020, Mailand ] — Plurale Männlichkeit

[ 19. Februar 2020, Mailand ] — Ein Ritual, das keine Wiederholungen zulässt

[ 17. Juli 2020, Palazzo sacchetti, Rom ] — Epilog

[ 16.-22. November 2020, Rom ] — Ouverture of something that never ended

[ 15. April 2021, Cinecittà, Rom ] — Luft

[ 2. November 2021, Los Angeles ] — Neun Buchstaben voller Begehren

[ 25. Februar 2022, Mailand ] — Specula

[ 16. Mai 2022, Castel del monte ] — Kosmogonien

[ 23. September 2022, Mailand ] — Twinsburg

Konstellationen von Texten

[ einleitung ]

Die Formen des Lebens

Alle Formen leben. Das gilt nicht nur für die barocken Konturen und intensiven Farben der Gestalten der Blumen. Es trifft nicht nur zu auf die psychedelischen Geometrien der Schmetterlingsflügel. Überall sind die Formen lebendig. Und wo eine Form entsteht, erwacht das Leben. Besonders dort, wo wir nicht gewohnt sind, ihm zu begegnen.

Mitunter handelt es sich dabei um unmerkliche Details. Es kann die um einen Hals gebundene Schleife sein, das Pelzfutter auf der Innensohle eines Pantoffels oder die Linienführung eines auf den Stoff gedruckten Buchstabens. Diese kleine Präsenz reicht aus, um der Materie Leben zu verleihen. Daher erfährt man vom Leben nur durch die Wahrsagung der Formen. Was auch immer diese sein mögen. Wo auch immer sie sich befinden mögen.

Alles Leben spricht. Das Wort ist in diesem Fall jedoch niemals ein vom Körper und der Existenz des Sprechers getrenntes Zeichen. Ein Leben spricht, wann immer es sichtbar wird, unabhängig von der Art dieser wahrnehmbaren Präsenz: Die Spur eines Geruchs oder ein Zittern genügen, um etwas hörbar werden zu lassen. Jedes Leben wird zum Wort, wenn es Form annimmt. In dieser Welt ist das Schweigen nicht möglich: Alles wird sichtbar, hat einen Duft und einen Geschmack. Die Leben sprechen unaufhörlich miteinander, in einem gegenseitigen Wechselspiel von Formen, in einem Geben und Nehmen.

Für Alessandro Michele ist die Mode nichts anderes als der radikalste Ausdruck dieser intimen Beziehung zwischen Form und Leben, die zugleich uralt und ultramodern ist. Paradoxerweise wurde ich darauf nicht durch ein Detail seiner eine große Formenvielfalt aufweisenden Defilees aufmerksam. Stattdessen war es eine scheinbar unbedeutende Kleinigkeit bei einem unserer ersten Treffen.

Nach einem Mittagessen in Rom hatte Alessandro mich zu sich aufs Land eingeladen. Die Wände seines Hauses waren gerade erst vom Putz befreit worden, und aus den weißen und nichtssagenden Oberflächen des Gebäudes, dessen Grundstruktur aus der Zeit von Desiderius, dem Langobardenkönig aus dem 8. Jahrhundert, stammte, war ein Karneval von Formen und Figuren zum Vorschein gekommen: Adler, Engel, Details von Grotesken, Kassettendecken in verblüffenden Farben und vor allem eine seltsame Inschrift, die aussah wie ein Siegel aus einem alten Manuskript. Ihr Umriss ähnelte dem eines Hauses, mit einem Dach, das von einem Kreuz gekrönt wurde, und einer geometrischen Figur darunter, die in Dreiecke unterteilt war, die mit Sternen gefüllt waren — als wäre es das Gründungshoroskop des Anwesens, das Astralthema des Hauses. Das Hervortreten dieser Formen hatte den Wohnsitz völlig verwandelt. Alles sprach jetzt. Alles lebte.

»Ich lausche dem, was mir die Gegenstände zuflüstern«, sagte Alessandro zu mir, »ich fühle mich wie ein Wünschelrutengänger.« Und unter seinem in Rom geschulten Blick — er hatte die Ewige Stadt einmal als »ein Atlantis unter unseren Füßen« bezeichnet — sind die Formen alterslos: Zu leben bedeutet, die Zeit zu durchqueren und dabei ihre Kraft zu absorbieren, ohne sich von ihrem Übermaß überwältigen zu lassen. Es war, als ob Alessandro, weil er die Existenz von verborgenem Leben ahnte oder wahrnahm, das Bedürfnis verspürt hätte, diese Formen unter den Schichten von Tünche freizulegen, welche die verschiedenen Bewohner des Hauses dieser Szenerie aufgezwungen hatten. Dieser Wunsch hatte nichts Antiquarisches an sich: Den Spuren zu folgen, die Fragmente wieder zusammenzusetzen, bedeutete für ihn nur, nach Leben zu suchen. Und Leben findet man überall. Sogar in der winzigen Einritzung an einer Wand. Auch in der Abbildung eines Tigers auf der Rückseite einer Jacke. Ebenso in einem Foulard, der sich plötzlich in eine Bluse verwandelt. Es handelt sich nicht um eine Metapher. Wenn jede Form lebt, gibt es keinen Unterschied zwischen menschlichen Artefakten, Pflanzen und Tieren. An jenem Tag, als er mir eine jahrhundertealte Eiche vor dem Haus zeigte, sagte Alessandro zu mir: »Dieses Haus ist wie die Natur, und die Natur ist wie dieses Haus.«

Kleidung entwerfen zu können entspricht also der Fähigkeit, die Stimmen der Tiere zu vernehmen und zu erkennen. Die Silhouette und Farbe eines Rocks oder einer Hose zu verstehen bedeutet einfach, zuhören zu können und die Worte anderer hellseherisch auszulegen, auf jede Art von Materie in der Welt auszudehnen. Jede Materie spricht, und deshalb leben alle Formen. Alle Formen sprechen, und nur deshalb treffen wir die Entscheidung, sie Haut an Haut auf unseren Körpern leben zu lassen. Es sind Münder, Gesichter, Augen, die unsere Erfahrung erweitern und uns erlauben, intensiver zu existieren, weil sie allem, was wir erleben und uns sagen, einen besonderen Akzent verleihen. Die Mode ermöglicht uns nicht nur, das geheime Idiom der Dinge zu entschlüsseln, sondern gestattet uns vor allem, es uns anzueignen, zu Bauchrednern der Sprache der gesamten Materie des Kosmos zu werden.

Die Jahre, die Alessandro Michele in der Welt der Mode verbracht hat, waren für ihn ein langes Training allmählichen Lernens und ständiger Gewöhnung, wodurch er es unseren Körpern erlaubt hat, mithilfe von Kleidung und Accessoires erneut von Formen und Diskursen geprägt zu werden, die gleichzeitig aus der Vergangenheit und der Zukunft stammen. Es sind Jahre, die die Mode verändert haben, die sie zu einem neuen Schamanismus werden ließen, dank seiner Fähigkeit, dort das Leben zu sehen, wo andere nur Äußerlichkeiten, Farben und Geometrie sehen. Das ist auch der Grund, weshalb seine Arbeit eine noch nie da gewesene Koinzidenz zwischen Mode und Philosophie in Gang gesetzt hat.

In dem Tropismus, der ihn zur Philosophie führte, spielte die von Unsicherheit motivierte Neigung zur intellektuellen Untermauerung, die die Kunst häufig dazu bringt, sich durch Theorie zu rechtfertigen, sicherlich keine Rolle. Bei ihm handelte es sich vielmehr um ein Bedürfnis nach Freiheit. Die Mode ist die Disziplin, die es dem Leben ermöglicht, sich durch seine eigenen Formen zu befreien. Die Philosophie ist in ähnlicher Weise der Atem, der es dem Denken gestattet, sich durch eine große Vielfalt von Vorstellungen zu befreien.

Tatsächlich gibt es nichts Freieres als die Philosophie. Nicht nur, weil die Ideen alle Leben befreien, die mit ihnen in Berührung kommen. Es liegt vor allem daran, dass man anhand von allem nachdenken kann, ausgehend von jedem beliebigen Gegenstand und jeder Erfahrung. Die Gedanken können überall Ausdruck finden, auch in einem Film, einem Möbelstück oder einem Kleid. Es ist naiv, die Philosophie nur in einer bestimmten Sprache zu suchen, sei es in Wörtern, Bildern oder materiellen Formen. Sich anzumaßen, sie nicht anders anzuerkennen, als in einer bestimmten Art zu schreiben oder zu argumentieren, ist bloß eine persönliche Neurose.

Die »offiziell« im philosophischen Kanon anerkannten Schriften weisen ebenso diese Freiheit in ihren Formen und Ausdrucksweisen auf. Denken heißt, Ideen zu befreien und damit auch die Sprachen und Körper, in denen sich diese manifestieren. Deshalb scheint sich die Philosophie wie selbstverständlich zur Mode hingezogen zu fühlen. Es ist, als würde der Gedanke durch die Mode und den Schnitt eines Kleidungsstücks gleichzeitig zur Form eines Körpers und zur Form der Welt werden, zu einer subjektiven Erfahrung und einer objektiven Gestalt, zu einem mondänen Ereignis und zur Reflexion über das Geschehen. Der zu einer Bluse, einer Tasche, einem Gürtel gewordene Gedanke ist ein Leben, das die Welt ständig nutzt, um die eigene Freiheit zu verwirklichen.

Außerdem gibt es nichts Freieres als die Mode. Seit dem 15. Jahrhundert haben wir uns angewöhnt, all jene Formen von Manipulation der gewöhnlichsten und alltäglichsten Materie — Leinwand, Bronze, Marmor, Zelluloid — als »Kunst« zu bezeichnen, die uns nicht nur erlauben, eine persönliche Freiheit auszudrücken, sondern diese auch zu verherrlichen, zu intensivieren, sie radikaler und mitteilbarer zu gestalten. Seitdem betrachten wir jedes »Kunstwerk« als eine Art von Talisman, der nicht nur denjenigen befreien kann, der es geschaffen hat, sondern auch denjenigen, der es betrachtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Materialstücke aus einem Marmor- oder Holzblock herausschlagen, ob wir Farbpigmente auf eine Oberfläche auftragen oder Gebäude aus Stein errichten: Mit all diesen Tätigkeiten verwirklichen wir unsere Freiheit. Die Materie, von welcher Art auch immer, kann zum Zuhause des Geistes werden, ein Werkzeug, um zu denken und die Welt besser zu verstehen und somit freier zu sein.

Wenn die Mode die radikalste Kunstform unseres Jahrhunderts ist, dann liegt dies daran, dass sie als Einzige dazu bereit und in der Lage war, das Wagnis der Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts einzugehen: die Kunst und das Leben eins werden zu lassen. In keinem anderen Fall ist diese Übereinstimmung so offensichtlich. Nirgendwo sonst wird diese Koinzidenz zur Form und zum Inhalt einer ganz gewöhnlichen, alltäglichen Erfahrung. Man muss nicht in ein Museum oder ein Kino gehen, um diese Erfahrung zu machen. Es ist auch nicht notwendig, sich die Mühe zu machen, ein einzelnes Objekt zu betrachten und das, was man gerade tut, zu unterbrechen. Denn das Erlebnis des Zusammentreffens von Kunst und Leben entfernt uns im Fall der Mode nicht von unseren Alltagserfahrungen, sondern begleitet diese, macht sie intensiver und spezieller.

Diese Wirkung ist eine unmittelbare Folge des besonderen Status, den die Kleidung in unserem Leben innehat. Das Kleidungsstück ist das Artefakt, das wir alle benutzen, unabhängig von Klasse, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder geografischer Verortung. Wir tun es jeden Tag, den ganzen Tag lang, überall. Es ist das trojanische Pferd, das es der Kunst ermöglicht, Eingang zu finden in jedes beliebige Leben und diesem eine Form zu geben. Es ist die List, mit der die extremste und radikalste Art von Freiheit hergestellt werden kann. Überall. Für jede Frau und jeden Mann. Genau in diese Freiheit hat Alessandro Michele Kunst und Philosophie gemeinsam münden lassen. Er hat gezeigt, dass so strukturierte Schöpfungen der Mode in Gestalt nicht nur von Gewändern, Schuhen, Schals und Taschen, sondern auch von Schriften, Videos und Performances (den Defilees) als Formen der Philosophie aufgefasst werden können und müssen.

Das ist keine mehr oder weniger willkürliche persönliche Einschätzung, sondern eine in erster Linie philologische Feststellung. Am 25. Februar 2015 präsentierte Alessandro Michele seine erste Kollektion als Kreativdirektor des Modehauses Gucci. Er war einen Monat zuvor ernannt worden, unmittelbar nachdem er in knapp einer Woche die Herrenkollektion entworfen hatte. Und genau an diesem Tag veröffentlichte Alessandro Michele eine Presseerklärung, die aus mindestens zwei Gründen revolutionär war. Der Text überraschte die Öffentlichkeit und warf das Konzept und die Etikette dieser rituellen, auf einer alten Tradition fußenden und ständig neuen Veranstaltung über den Haufen: Er begann mit einem Zitat von Giorgio Agamben und endete mit einem von Roland Barthes. Anstatt der üblichen minutiösen und oberflächlichen Beschreibung der gezeigten Kleidungsstücke oder der vagen Andeutung der Absichten des Designers legte Alessandro Michele eine kurze philosophische Abhandlung vor. Das sollte fortan zu einer Gewohnheit werden. Seine zusammen mit Giovanni Attili verfassten Texte zitieren und verwenden die Sprache von Philosophen wie Michel Foucault oder Hannah Arendt und verbinden sie mit dem Diskurs der Kunst und der Haute Couture, um etwas zu sagen, was für viele inakzeptabel ist: Um über Mode zu sprechen und die Mode zu verstehen, benötigt man die Philosophie (besser noch »einen Doktortitel in Philosophie«, wie einer meiner Harvard-Studenten vor einigen Jahren bemerkte); auch die Mode selbst ist Philosophie, sogar eine ihrer komplexesten und anspruchsvollsten Formen. Wir müssen uns Kleidung vorstellen und diese entwerfen, um unser Denken und unsere Ideen mit unseren Körpern zu harmonisieren, so wie wir uns in zu uns passende Worte kleiden, damit unsere Körper in einem anderen Glanz erstrahlen können als dem der Erscheinungsweise, zu der uns unsere Anatomie verdammt.

Die programmatische Erklärung und die Modenschau von 2015 waren auch aus einem anderen Grund revolutionär. Gegen die im 19. und 20. Jahrhundert verbreitete Vorstellung von der Mode als Schwester des Todes und kultureller Kraft, die die Vergangenheit sterben lassen möchte und die Zukunft ausschließlich als Gegensatz zu vorherigen Zeiten auffasst, stellte Alessandro Michele seine Idee von der Mode als, wie er es nannte, »Freiheit, eingemotteten Möglichkeiten neue Aktualität zu verleihen«: eine Freiheit im Umgang mit allen Epochen, dank der es erlaubt ist, in die Zukunft »Blumen aus auf einem Dachboden zurückgelassenen Tapeten« zu integrieren. Dabei handelt es sich um eine ausgesprochen schwierige Aufgabe: Anstatt uns zu Sklaven der Neuheit zu machen, müssen unsere Körper mithilfe der Kleidung die Zeit von der Trennung zwischen Vergangenheit und Zukunft befreien. Die Mode ist keineswegs das Streben nach Herstellung einer paradoxen Distanz zwischen Gegenwart und Zukunft (denn die Zukunft nur im Zeichen der Neuheit zu denken bedeutet, sie sich radikal anders vorzustellen als die Gegenwart und die Vergangenheit), sondern die Konstruktion einer freien Beziehung zur eigenen Vergangenheit.

In gewisser Weise wiederholte und verstärkte Alessandro Michele, indem er die Philosophie in die Mode brachte, die Geste des Diogenes von Sinope, einem der Gründerväter des Kynismus im antiken Griechenland. Es wird berichtet, dass dieser Philosoph, um denjenigen zu widersprechen, die sich weigerten zuzugeben, dass es Bewegung und Veränderung der Welt gibt (was für die philosophische Strömung des Eleatismus galt), seine Meinung nicht mit Worten äußerte, sondern indem er hin und her ging. Damit hatte Diogenes — und mit ihm der Kynismus — nicht nur seine Gegner widerlegt, sondern vor allem ein neues Medium erfunden, in dem das Denken existieren und ausgedrückt werden konnte: den Körper, dessen sinnliche Realität, dessen Formen und Bewegungen. Man kann denken, indem man seine Gliedmaßen benutzt und die Form der eigenen von außen wahrnehmbaren Erscheinung verändert.

Indem er erklärt, die Sprache der Mode sei die Sprache der Philosophie, scheint Alessandro Michele eine Operation durchführen zu wollen, die vordergründig die umgekehrte Richtung einschlägt, aber doch vergleichbar ist. Gegen die Hypertrophie des Wortes (egal ob geschrieben oder gesprochen), das den Anspruch erhebt, unser Leben auf eine bestimmte Identität festzunageln, beschränkt sich Alessandro Michele darauf, die Körper durch ihre eigenen Eigenschaften zum Denken zu bringen: durch die Silhouetten, die Farben und die Formen der Welt, die für sie zu einer zweiten Haut werden können. Das Denken ist auf diese Weise nichts Abstraktes, sondern eine spielerische und vergnügliche Aktivität, die es den Körpern erlaubt, sich zu befreien. Zu denken bedeutet hierbei nicht, Wörter im Kopf zu haben: Es bedeutet, eine Farbe oder eine Form auf der Haut zu tragen. Indem das Denken zu etwas gemacht wird, das unser Leben einkleiden und ihm immer wieder eine neue Gestalt verleihen muss, wird der Körper selbst zu einem Raum des Denkens, der Reflexion und einer Transformation des Selbst, die sowohl spekulativ als auch konkret ist. Der Körper steht in keinem Gegensatz zum Denken, er ist auch kein von der Philosophie vernachlässigter und verdrängter Gegenstand. Der Körper ist keine bloße Ausdehnung von Materie, sondern ist selbst ein Philosoph, der die Formen und Farben der Welt zum Denken nutzt. Die Mode gibt uns außerdem zu verstehen, dass unser Körper niemals nur ein Ensemble von Organen oder eine anatomische Struktur ist, sondern sich mit anderen Körpern auf der Welt verbündet, um gemeinsam eine Idee zu entwickeln. Deshalb braucht die Philosophie heutzutage Farben, Stoffe, Bewegungen, eine ganze Welt, um sich äußern zu können. Und was sie hervorbringt, sind keine Abhandlungen mehr: Ihr Ergebnis ist das Leben selbst, in einer seiner Formen, einer seiner Versionen.

Und das zeigte sich in einem der schönsten Defilees von Alessandro Michele, das unter dem Motto »Cyborg« am 21. Februar 2018 stattfand und bei dem er sich, beginnend mit dem Titel der Veranstaltung, von einem berühmten Werk der zeitgenössischen Philosophie inspirieren ließ: dem 1985 veröffentlichten »Manifest für Cyborgs« von Donna J. Haraway. Der Essay machte den Roboter zum Modell für das Nachdenken über die weibliche Identität. Indem er in zentraler Position auf seinen Laufsteg einen Operationstisch stellte, postulierte Alessandro Michele, der von der Mode verkörperte kreative Akt sei »eine körperliche Arbeit wie die eines Chirurgen«. Aus diesem Grund standen im Mittelpunkt der Modenschau zwei Cephalophoren-Models, Imitationen und Reproduktionen der frühchristlichen enthaupteten Heiligen, die in der mittelalterlichen Ikonografie und Mythologie eine wichtige Rolle spielen und mit der Legende des Dionysius von Paris verbunden sind. Während jedoch die christlichen Märtyrer ihre eigenen Köpfe in der Hand hielten, die weiterhin sprachen oder predigten, war hier der Kopf nicht vom Körper abgetrennt worden, sondern hatte sich sozusagen verdoppelt und war zu einer Art Tasche geworden.

Es fällt schwer, sich eine radikalere These über die Auffassung vom Gesicht vorzustellen, das wir jahrhundertelang für den unmittelbaren und natürlichen Ausdrucksort unserer Identität gehalten haben. Unser Antlitz — unsere Identität — ist zu einem Accessoire geworden, zu etwas Künstlichem, das wir in den Händen halten. Es handelt sich jedoch um eine Beigabe — nicht umsonst trug eine der beiden Cephalophoren eine Bluse, die ein klassisches Motiv der von Accornero entworfenen Gucci-Foulards aufnahm —, die nichts Zufälliges oder Nebensächliches mehr an sich hat: Es ist unser Gesicht, das uns ansieht und vor uns spricht. »Wir sind der Dr. Frankenstein unserer Leben«, bemerkte Alessandro Michele gegenüber den Journalisten, und die Mode ist nichts anderes als ein Raum der Erfindung, der Zusammenstellung, des Experimentierens. Die Kleidung ist kein Hilfsmittel mehr, mit dem wir uns zu unserer offiziellen Identität bekennen: Sie ist ein Operationstisch, der uns erlaubt, eine Gestalt anzunehmen, die uns unsere Anatomie allein nicht ermöglicht. Sie soll nicht mehr ein bestimmtes Geschlecht ausdrücken, sondern die Körper auf eine Reise durch alle Geschlechter und Identitäten gehen lassen.

Durch diese Fähigkeit, unsere Leben zu verwandeln und ihnen die Freiheit der Sprache und Form zurückzugeben, um gemeinsam mit anderen Körpern Tausende von Gestalten anzunehmen, scheint sich die Mode als die universellste Kunstform unserer Zeit zu erweisen.

Vor zwei Jahren erhielt ich eine Einladung, an der Harvard University zu unterrichten, wo ich eine Lehrveranstaltung über das Werk von Alessandro Michele abhielt. Die Studenten und Studentinnen, die daran teilnahmen, kamen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Viele waren natürlich in Romanistik oder Vergleichender Literaturwissenschaft eingeschrieben, den Instituten, die mich eingeladen hatten, aber im Kurs gab es auch zahlreiche Studierende der Wirtschaftswissenschaft, Chemie, Kunstgeschichte, Informatik, Jura und Architektur. Es war der Beweis für den universellen Charakter der Mode, für ihre Fähigkeit, jeden Menschen anzusprechen. In der Kleidung finden alle Formen und alle Unterschiede ein gemeinsames Zuhause, in dem sie zusammenleben können. Man hat den Eindruck, dass die Mode, wenn es ihr gelingt, sich mit der Philosophie zu verbünden, nicht mehr nur ein spezieller Bereich von Kenntnissen oder eine separate Kunst ist, sondern zu einem Ort wird, an dem das Leben seine Einheit wiederfindet, oder genauer gesagt, diese unaufhörlich auf ständig andere Weise konstruiert und imaginiert.

Räume

[ erster raum ]

Philosophie

Anders als wir es uns gewöhnlich vorstellen, hat es die Mode nicht immer gegeben. Selbstverständlich haben sich die Menschen schon immer gekleidet: Seit jeher haben wir die Materie der Welt manipuliert, um Artefakte zu konstruieren, die unsere Körper vor Temperaturschwankungen bewahren, umhüllen und neu gestalten sollten. Aber jahrhundertelang hatte diese Praxis entweder biologische oder ausschließlich soziale Funktionen. Man versuchte damit, die Körpertemperatur zu regulieren, sich vor klimatischen Widrigkeiten zu schützen oder aber die Individuen zu kennzeichnen, indem man sie nach Ordnungen, Klassen, Berufs- oder Gesellschaftsgruppen aufteilte, mithilfe derer das politische System die Bevölkerung kategorisierte. Über Jahrhunderte hinweg, und nicht nur in Europa, war der Kleidungsstil ein treuer Spiegel der ethnischen Herkunft, des Vermögens, des Geschlechts und des Berufs der Individuen.

Das moderne Modesystem entsteht in dem Moment, in dem an die Stelle dieser instrumentellen Funktionen — seien sie nun biologischer, klimatischer oder sozialer Natur — das Streben nach Freiheit tritt: Nicht nur wird man frei, sich so einzukleiden, wie man wünscht, sondern der springende Punkt bei der Herstellung und Auswahl der Kleidung wird die Erfahrung der Freiheit. Die Kleidungsstücke und die Accessoires sollen es dem Einzelnen nicht mehr ermöglichen, sich an eine Regel zu halten, sondern eine Freiheit zu entdecken, zu gestalten und zu erleben, die ohne diese Kleidung nicht möglich ist. Als aus den Kleidungssitten eine Kunst wird, entsteht in konzeptioneller Hinsicht das moderne Modesystem. Denn Kunst bedeutet im Abendland die Gesamtheit aller Techniken zur Manipulation der Materie, die es denjenigen, die sie verwenden, aber auch denjenigen, die sie rezipieren, ermöglichen, die eigene Freiheit auszudrücken und zu vergrößern oder zu intensivieren.

Lange Zeit verfügten wir über keine spezifische Bezeichnung, die die menschlichen Tätigkeiten zusammengefasst hätte, die wir heute als eng miteinander verbunden betrachten: Malerei, Bildhauerei, Architektur, Theater und später Kino, Keramik oder Design galten als wenig prestigeträchtige Tätigkeiten, unter der Würde freier Menschen. Sowohl im antiken Griechenland als auch in Rom waren es die Sklaven, die dafür zuständig waren, aus naheliegenden Gründen: Malen oder Bildhauen bedeutete, sein Leben in unmittelbarer Berührung mit den unterschiedlichsten Materialien zu verbringen (Leinen, Pigmente, Marmor, Bronze) und gezwungen zu sein, den Anforderungen der Materie zu folgen, statt dieser eine Form von Freiheit aufzuerlegen.

Lukian von Samosata, der griechische Schriftsteller aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., konnte den Bildhauer noch als »gemeinen Arbeiter, der von der Tätigkeit seiner Hände lebt«, definieren, gekleidet in »Sklavengewänder«, »zur Erde gebeugt«, kniend vor den Mächtigen der Welt, unfähig, zu denken und Freiheit zu erleben. In ähnlicher Weise sprach Plutarch von der Malerei als einer Aktivität, die Bediensteten vorbehalten sei, unwürdig für Könige oder Königinnen, Ritter, Adlige oder freie Menschen. Die Vorstellung, mit den Händen zu arbeiten, war gemessen am Ideal der Tugend nur »eine nutzlose Tätigkeit, ohne Bezug zur wahren Schönheit«. Auf der Grundlage dieser Prinzipien wurden jahrhundertelang die mechanischen Künste von den »freien Künsten« unterschieden, wörtlich den »Techniken der Freiheit«, die laut einer mittelalterlichen Enzyklopädie »freie Geister erforderten« und die von ihnen vorausgesetzte Freiheit vergrößerten.

Die Revolution fand im 15. Jahrhundert statt, als einige Intellektuelle in Italien behaupteten, dass man durch die Bildhauerei oder Malerei nicht nur seine Souveränität und Freiheit zum Ausdruck bringen konnte, wie dies auch beim Sprechen der Fall war, sondern dass der Kontakt mit materiellen Artefakten (den Kunstwerken) in den Betrachtern auch die Empfindung von Freiheit verstärkte. Die Mode wurde geboren, als man der Kleidung, genauer gesagt, der Art, diese zu konzipieren und zu tragen, den gleichen Stellenwert zugestand wie den anderen Künsten.

Diese Transfiguration fand im Abendland zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Die Gründe für diese Metamorphose sind nicht nur politischer und technischer Natur, sondern in erster Linie ästhetisch. Von dem Zeitpunkt an, an dem die künstlerischen Avantgarden in Europa es zur vornehmsten Bestimmung der Kunst erklärten, mit dem Leben zusammenzufallen, um dessen Freiheit vor der Standardisierung durch die industrielle Revolution und die Massengesellschaft zu bewahren, wurde die Mode nicht nur zu einer der Künste, sondern zur radikalsten und vollständigsten Form künstlerischer Praxis — der Manipulation und des Gebrauchs der Materie, um eine besondere Form von Freiheit zu erzeugen und zu genießen.

Ein Gewand ist tatsächlich das universellste Artefakt, das es in menschlichen Gesellschaften geben kann. Es wird von allen benutzt, unabhängig von Klasse, Alter, geografischer Herkunft, Religion, ethnischer Identität oder Geschlecht. Und wir verwenden es täglich, an Arbeits- wie an Feiertagen. Die Besonderheit der Zeitabschnitte wird dabei durch die Kleidung markiert, die wir rund um die Uhr benötigen. Sogar beim Schlafen, im Bett, müssen wir unserer Anatomie mithilfe des Nachtgewands eine spezifische Gestalt verleihen.

Aber nicht nur das: Der Gebrauch dieser Artefakte ist keineswegs rein kontemplativer Natur. Das Tragen eines Kleidungsstücks kommt einer Umkehr unseres üblichen Verhältnisses zu einem Kunstwerk gleich: Statt es auf Distanz zu halten, an einem von unserem Alltag getrennten Ort, und folglich nur sporadisch damit in Kontakt zu kommen, umhüllen wir damit unseren Körper, verschmelzen mit ihm und lassen zu, dass dadurch unsere Identität geformt wird. Die Kleidung ist zum idealen Werkzeug geworden, um Kunst und Leben in Einklang zu bringen, um das Leben in etwas zu verwandeln, das vollständig von der Kunst geprägt und definiert wird. Deshalb ist die von der Mode ermöglichte Freiheit unvergleichlich intensiver und umfassender als die jeder anderen Kunst. Keine andere Kunst hat so offensichtlich und körperlich greifbar das Leben zum Gegenstand und Ort ihrer Existenz gemacht wie die Mode. Mit der Kleidung beschränken wir uns nicht darauf, über unser Aussehen zu entscheiden: Wir machen unser Dasein zu etwas Künstlichem, Konstruiertem, willkürlich Festgelegtem gemäß unseren ganz unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Nachdem die Kleidungsstücke zum Ausdruck einer Kunst geworden waren — zu Formen und Techniken der Freiheit —, mussten sie keine biologischen Funktionen mehr erfüllen. Sie müssen heutzutage auch nicht mehr grobe, vorgegebene Unterschiede zwischen den Trägern bestätigen oder zur Schau stellen, die andernorts und von anderen Personen festgelegt wurden, wie hinsichtlich der Nationalität, der Religion oder des Berufs. Kleidungsstücke erfinden jetzt selbst feine Unterschiede, die keinen anderen Ort und keine andere Konsistenz haben als ihre eigene empfindliche und flüchtige Gestalt. Sie sind nicht mehr das Zeichen von etwas anderem, sondern ein Zeichen der Bewegung, durch die die Körper ständig Diversität erzeugen, jeder im Verhältnis zu den anderen, aber auch im Verhältnis zu sich selbst. Ein Kleidungsstück ist die subtile Unähnlichkeit, die es jedem von uns im Inneren unseres Bewusstseins erlaubt, einen Tag vom anderen zu unterscheiden, was auch für Jahreszeiten oder Stimmungen gilt. Es scheint, als ob durch die Mode unsere tiefliegendste psychische Identität, angesiedelt unterhalb unseres Passeintrags und anderen offiziellen Formen der Individualität, eine Plattform für Spiel, Freiheit und unendlich viele Ausdrucksformen gefunden hätte. Das ist auch der Grund, weshalb die Mode sich zur konzeptionellsten und philosophischsten aller Künste entwickelt hat. Wie könnten wir das vielgestalte Schillern der Identitäten, zu deren Annahme und Wechsel die Existenz uns zwingt, in den Griff bekommen, wenn nicht durch den ständigen und geduldigen Einsatz von Liebe und Denken? Und ist dies nicht letzten Endes die einzig mögliche Definition von Philosophie?

Wenn die Mode zur gewöhnlichsten und universellsten Form der Philosophie geworden ist, dann gerade deshalb, weil sie sich in das plastischste Medium der Konstruktion der Freiheit aller Körper verwandeln wollte. Diese unerwartete Fügung hat einige wichtige Konsequenzen nach sich gezogen.

Sie hat vor allem die Vorstellung und Erfahrung der Zeit verändert. Genau über dieses Paradoxon dachte Alessandro Michele nach, als er begann, Kollektionen zu entwerfen. Über Jahrhunderte hinweg war die Zeit Ort und Symbol schlechthin der Erfahrung einer dreifachen Ohnmacht: Wir entscheiden nicht, wann wir geboren werden, wir können den Verlauf des Lebens weder aufhalten noch verlangsamen, und genauso wenig können wir seine endliche und begrenzte Natur verändern. Seit Jahrzehnten hat die Mode der Versklavung durch die Zeit eine vierte Variante hinzugefügt: die ständige Anpassung an das Neue, an eine Zukunft, die sich immer im Widerspruch zur Gegenwart und zur Vergangenheit definiert.

Alles wird anders, wenn wir uns nicht mehr an die traditionelle Einteilung der Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft halten, sondern stattdessen beginnen, die Kleidung als das Instrument zu betrachten, das uns gestattet, zeitgemäß zu leben. Die Zeitgenossenschaft ist niemals das Festhalten an einer bestimmten Zeit und ihrer Form: Sie ist im Gegenteil die Fähigkeit, dieselbe Zeit für andere Formen und andere Themen zu öffnen, sie ist die Kraft, die Zeit in einer Erfahrung des Teilens zu erweitern. Deshalb besteht die Aufgabe der Kleidung nicht mehr darin, das Alter des Trägers zu offenbaren oder auf den Moment zu verweisen, in dem sie getragen wird — auf einen bestimmten Zeitgeist, die Atmosphäre eines Jahrzehnts oder die Gegenwart. Es geht vielmehr darum, auch anderen Zeiten (unabhängig davon, ob diese in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen) die Möglichkeit zu geben, gleichzeitig zu existieren. Die Kleidung muss eine freie Beziehung sowohl zur Vergangenheit als auch zur Zukunft aufbauen: In ihrer Haut wird die Zeit zur Erfahrung von Wohlbehagen und eines gemeinsamen Traums außerhalb jedes Kalenders. Die Kleidung muss die Person, die sie trägt, nicht mehr in die Siebzigerjahre oder an den Beginn des dritten Jahrtausends versetzen: Sie muss einen Raum eröffnen, in dem beide Augenblicke Teil einer Erfahrung werden, die sowohl dem Träger der Kleidung als auch deren Betrachter offensteht. Es ist, als ob Alessandro Michele verstanden hätte, dass man durch die Veränderung der Qualität der Zeit auch ihre Ordnung verändern kann. Es genügt, den Zeitpunkt der Erfahrung zu intensivieren, um die Rangfolge von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in ihm verschwimmen zu lassen.

Diese ganz besondere Erfahrung, die ein Kleidungsstück verkörpert, ist nicht etwas, das außerhalb der Zeit existiert, sondern nur eine Zeit, die ihre Qualität verändern wollte. Deshalb bleibt Kleidung in jedem Fall vergänglich: Sie muss diese Öffnung der Zeit und ihrer Qualität immer wieder neu erfinden, Saison für Saison.

Aus dieser Perspektive bedeutet das Nachdenken über Kleidung, um die Realität der Zeit zu modifizieren, auch das ureigenste Konzept der Philosophie zu verändern. Jahrhundertelang galt die Philosophie als etwas, das der Zeit radikal entgegengesetzt ist. Indem sie zur Kleidung wird, zu einem Körper, der den menschlichen Körper begleitet, akzeptiert die Philosophie vorrangig, zu einer bestimmten Erfahrung der Zeit zu werden und nicht mehr den Willen zu repräsentieren, diese zu überwinden. Und das ist die dritte Folge der Koinzidenz zwischen der modeschöpferischen Tätigkeit von Alessandro Michele und der Aktivität eines Philosophen: Wenn das Denken es akzeptiert, zu einem Kleidungsstück zu werden, akzeptiert es auch, Materie der Welt zu werden, ein Ding unter Dingen. Letztendlich ist die große Metamorphose, die die Begegnung mit der Mode der Philosophie auferlegt, vor allem die andere Beziehung zur Materie. Aufgrund eines seltsamen Vorurteils haben wir uns stets vorgestellt, dass die Philosophie, das Denken in seiner reinsten Form, immer in Wörtern verkörpert sei. Doch Wörter sind Artefakte, genau wie die Kleidung: Sie werden manuell hergestellt, von Händen, die auf ein Blatt schreiben oder ihre Finger ruhelos über eine Tastatur aus Plastik und eloxiertem Aluminium bewegen. Und ein Wort (sei es in einem Buch oder auf einer Reihe von Seiten mit einer sorgfältig durchdachten Abfolge von Buchstaben) ist nicht spekulativer als ein Mantel oder eine Hose. Das Denken kann in den Farben, der Form und den Fasern eines Stoffes mit der gleichen Tiefe und Würde Gestalt annehmen, mit der es dies in einem Wort tut.

Ein solcher Ansatz ist vielleicht weniger ungewöhnlich, als man annehmen könnte. Über Jahrhunderte hinweg bestand eine Form der Philosophie in der unermüdlichen Suche nach einer geheimen Mischung von Bestandteilen, die das Leben intensiver machen sollte, bis hin zur Beseitigung aller Formen von Verletzlichkeit und jeder Verbindung zum Tod. Die Alchemie — ein aus der Antike übernommener Name, von wo sie dem Ursprung und Wesen nach sehr heterogene Traditionen erbte und für sich zurechtbog — hatte die Aufgabe, den Stein der Weisen herzustellen, die höchste Form von Medizin, eine Materie mit heilsamen Eigenschaften, in der Lage, unseren Körper zu perfektionieren. Die Alchemisten waren Philosophen (und definierten sich als solche) auf der Suche nach dem Elixier (ein Fachbegriff der Alchemie): eine Zusammenstellung aus den Elementen der Erde, die Genuss, Freude und Lebenskraft schenken sollte. Es war eine paradoxe Kunst: Um die Seele zu retten, musste man sich mit der Materie beschäftigen, mit der härtesten und am schwierigsten zu handhabenden, jener der Metalle. Die Grundidee der Alchemie war, dass es unmöglich sei, sich selbst zu retten, ohne die Welt zu retten (und zu verändern), und dass umgekehrt die Welt nicht anders gerettet und verändert werden könne als durch die Suche nach der menschlichen Identität, besteht unser Körper doch aus den gleichen Elementen wie die Erde.

Die Mode ähnelt also der Alchemie. Wie in Letztgenannter ist auch in der Mode das Denken nur möglich als spielerische Gleichsetzung von Materie und Geist, von Elementen und Gefühlen. Wie die Alchemie führt auch die Mode eine Suche unter den Materialien der Welt durch, die sie mischt, um daraus etwas zu destillieren, das dazu dienen soll, das Leben unseres Körpers zu verbessern. Im Unterschied zur Alchemie muss das auf diese Weise hergestellte Elixier jedoch nicht eingenommen werden, sondern umhüllt nur unseren Körper, und deshalb ist die Wirkungsweise der Mode weder chemisch noch metabolisch. Ein Kleidungsstück ist eine »sinnlich wahrnehmbare Medizin«, destilliert aus den Farben und Formen der Welt, die es unserem Körper ermöglicht, eine Idee in sein sichtbares Äußeres zu verwandeln.

Es war die Mode, die mich zur Philosophie brachte. Jene Mode, die ich bereits in jungen Jahren zu erkunden begonnen hatte. Ich hatte sie entdeckt wie ein angehender Künstler der Renaissance, der seine Laufbahn mit einer langen Lehre in einer Werkstatt unter der Anleitung von erfahrenen Kunstschaffenden beginnt. Aus dieser Beobachterposition heraus hatte ich den wichtigsten Ritualen dieser Kunst beigewohnt; initiiert wurde ich von einigen der angesehensten Zeremonienmeister wie Karl Lagerfeld oder Tom Ford. Dennoch hatte ich irgendwann beschlossen, meine Herangehensweise zu ändern. Ich hatte den Eindruck, dass die Mode dabei war, den Dingen das Leben zu entziehen, weil sie mehr an die in den Geschäften ordentlich gefaltet aufbewahrten Artikel dachte als an die existenzielle Intensität, die jedes Kleidungsstück freisetzt, sobald es mit einem Körper in Berührung kommt.

Damals wollte ich einen Weg finden, den tieferen Sinn meines Berufs wiederzuerlangen. Ich dachte ernsthaft darüber nach, mit dem Medium des Kinos zu experimentieren: Ich wollte Leben in die Kleidung projizieren und auf diese Weise den Körpern eine neue Bedeutung verleihen, wie es nur durch Filme möglich ist. Ich stand kurz davor zu kündigen, als man mich beauftragte, zum ersten Mal eine Kollektion zu entwerfen. Dies geschah auf eine unerwartete und abenteuerliche Weise.