8,99 €

Mehr erfahren.

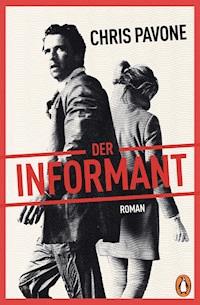

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

New York in den frühen Morgenstunden: Literaturagentin Isabel Reed beendet die Lektüre eines mysteriösen Manuskripts ohne Absender. Es enthält vernichtende Informationen über mächtige Leute, aber auch intime Details aus ihrer eigenen Vergangenheit. Unterdessen setzt in Kopenhagen Geheimagent Hayden Gray alles daran, die Veröffentlichung des Materials zu verhindern. Und in Zürich ist der Autor des Buchs auf der Flucht - denn wenn sein Bekenntnis ans Licht kommt, mit dem er sich von einer drückenden Schuld befreien will, schwebt nicht nur sein Leben in Gefahr ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Mem

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Andrea Brandl

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2014

ISBN 978-3-492-96732-7

© 2014 Chris Pavone

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München 2014

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Conrado/Shutterstock.com

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Ist Erfolg ohne irgendeinen Akt des Verrats

überhaupt möglich?

Jean Renoir

Prolog

Er schreckt aus dem Schlaf, wendet abrupt den Kopf, lässt den Blick durch den Raum wandern, über die dunkelsten Schatten im bläulichen Schein des Mondes. Dann setzt er sich kerzengerade im Bett auf und lauscht, hellwach, mit schief gelegtem Kopf. Schließlich streckt er die Hand aus und greift nach der Waffe.

Als die Schlaftrunkenheit allmählich von ihm abfällt, wird ihm bewusst, was ihn geweckt hat. Die Waffe wird ihm auch nicht weiterhelfen. Er legt sie auf das Tischchen zurück, direkt neben die obligatorische Wasserflasche. Er nimmt sie und trinkt einen Schluck, doch sein Magen rebelliert, und es dauert mehrere Sekunden, bis er hinunterschlucken kann.

Er geht den Korridor entlang in den Raum, der ihm als Arbeitszimmer dient. Bis auf einen Schreibtisch und einen Stuhl vor dem Fenster ist er leer. Der Mond spiegelt sich im Zürichsee, der sich nur einen Block von dem Backsteinhaus im viktorianischen Stil entfernt befindet. Überall wachsen Glyzinien, deren Duft durch die Fenster hereinströmt und selbst die dicken Mauern zu durchdringen scheint.

Er bewegt die Maus, tippt sein Passwort ein und geht auf das Mediaplayer-Symbol, um die Liveübertragung der Videokamera auf den Bildschirm zu holen. Die an der Zimmerdecke eines dunklen Raums montierte Kamera ist auf eine Frau gerichtet, die im Bett sitzt und liest. Sie zieht an ihrer Zigarette, dann schnippt sie die Asche in einen großen Glasaschenbecher.

Er wendet den Blick ab und drückt eilig ein paar Ziffern auf einem kleinen Tastenfeld unterhalb der Schreibtischplatte. Mit einem leisen Klicken öffnet sich das Schloss der Schreibtischschublade.

Er zieht einen mit einem grünen Gummiband versehenen Papierstapel heraus, blättert durch das erste Drittel bis zu der Szene, nach der er sucht, blättert zehn Seiten vor, dann noch einmal fünf, dann zwei Seiten zurück. Mit dem Finger fährt er die Seite 136 entlang, bis zum Ende, zu der Stelle, die er im Schlaf klar und deutlich vor sich gesehen hat. Ein Wort. Nur ein einziges Wort.

Ich.

Er dachte, er hätte alle erwischt.

Die aktuelle Version des Manuskripts ist bereits die dritte; und sie wird die letzte sein. Die erste Version war in der Ich-Perspektive geschrieben, allerdings war nicht er selbst der Erzähler. Bei dem Buch handelte es sich um die Memoiren einer anderen Person, jedoch von einem Ghostwriter – oder Co-Autor, die genaue Sprachregelung war noch nicht geklärt – zu Papier gebracht.

Aber dann änderten sich die Umstände. Beim zweiten Versuch hat er die Erzählperspektive verändert und alles aus seiner Sicht, seiner Ich-Perspektive geschildert – Ich habe dies getan, ich habe jenes gesehen –, um dem Ganzen mehr Aufrichtigkeit und Transparenz zu verleihen.

Doch nachdem er ENDE unter die letzte Seite gesetzt und noch einmal alles durchgelesen hatte, gelangte er zu dem Entschluss, ein weiteres Mal alles zu ändern. Er beschloss, sich in die Position des allwissenden Anonymen zu begeben, den Keim des Zweifels darüber zu säen, wer der wahre Verfasser des Buches sein könnte. Um sich selbst die Chance zu geben, am Leben zu bleiben. Also hat er das gesamte Manuskript ein drittes Mal überarbeitet und alles in die dritte Person gesetzt – Er fuhr um eine lang gezogene gefährliche Kurve und erstarrte vor Entsetzen. Er hat vereinzelte Passagen gelöscht, die nicht länger notwendig waren, andere Teile hinzugefügt, ganze Kapitel, die mit einem Mal wichtig geworden sind.

Die Überarbeitung war eine Qual, aber durchaus nicht unüblich. Änderungen wie diese – Überarbeiten, Umschreiben, Verändern – sind bei der Entstehung eines Buches an der Tagesordnung. Der Autor durchkämmt jede einzelne Seite seines Manuskripts, überdenkt Erzählperspektiven, ersetzt Substantive und konjugierte Verben. Wieder und wieder, Tausende Male.

Und doch rutscht ihm dabei ein Pronomen durchs Netz. Oder zwei. Nur ein winziger Fehler, eine Bagatelle. Keine Angelegenheit, bei der es um Leben oder Tod geht.

Der Unfall – 488 –

EPILOG

Niemand auf der Welt kann beweisen, dass alles stimmt, was in diesem Buch steht. Nur ein einziger Mensch kann es annähernd, nämlich der Mensch, dessen Geschichte hier erzählt wird, Charlie Wolfe. Andere könnten vielleicht einzelne Gegebenheiten bestätigen; Vorfälle, die sie selbst erlebt haben, sofern sie durch irgendetwas dazu veranlasst werden. Vielleicht dient dieses Buch als Anregung, als Anstoß, ihre Wahrheit kundzutun, diese Geschichte zu bestätigen.

Der Autor dieses Buches ist keiner dieser potenziellen Zeugen. Denn wenn Sie, lieber Leser, das fertige Buch in Händen halten, bin ich höchstwahrscheinlich längst tot.

ENDE

TEIL I

MORGEN

Kapitel 1

Kurz vor Anbruch der Dämmerung schlägt Isabel Reed die letzte Seite auf. Nach der Hälfte der Seite bleibt ihr der Mund offen stehen, ihr Herzschlag beschleunigt sich. Ihre Augen fliegen förmlich über die Zeilen, immer schneller, angetrieben vom verzweifelten Wunsch, endlich Gewissheit zu haben, ihren Verdacht bestätigt zu sehen. Sie saugt scharf den Atem ein und liest die letzten Zeilen.

Dann starrt sie auf das letzte Wort, den kleinen schwarzen Punkt. Starrt.

Schließlich lässt sie den Atem entweichen. »O mein Gott«, stößt sie hervor, erschüttert über die Ungeheuerlichkeit, die Tragweite dessen, was sie gerade gelesen hat; enttäuscht, weil ihr die erhoffte Bestätigung verwehrt blieb; entsetzt über die Gefahr, die das Manuskript darstellt. Und, was am allerschlimmsten ist, zutiefst verletzt über das Ausmaß des Verrats. Und noch dazu mehrfach.

Sie legt die letzte Seite auf den dicken Papierstapel neben dem zerdrückten Zigarettenpäckchen und dem überquellenden Aschenbecher – ein sarkastisches Geburtstagsgeschenk eines passiv-aggressiven Nichtraucherkollegen. Sie nimmt das Manuskript, dreht es um und streicht die Seiten mit den Daumen glatt. Ihre Hände zittern. Sie holt tief Luft, um sich ein wenig zu beruhigen, und platziert den Stapel auf ihrem Schoß. Vier Worte prangen zentriert auf der ersten Manuskriptseite:

DER UNFALL

von Anonymus

Blicklos starrt sie auf das Panoramafenster an der gegenüberliegenden Wand, schwarz und feindlich trotz der halb zugezogenen Jalousien, eine gähnende Leere, die in den Kokon ihres Schlafzimmers einzudringen scheint. Die kugelförmige Leselampe über dem Kopfende des Bettes ist direkt auf sie gerichtet. In der dunklen Fensterscheibe wirkt es, als schwebe der Lichtkegel unmittelbar über ihrem Gesicht, eine winzige Sonne, die ihren Kopf wie ein Heiligenschein umrahmt. Als wäre sie ein Engel. Aber das ist sie nicht.

Sie spürt, wie sich ihr Körper versteift, ihr Kiefer und ihre Schultern sich anspannen, als die Wut hochkocht. Sie kämpft dagegen an, beißt sich auf die Lippe, ringt um Beherrschung.

Schließlich schlägt sie die Bettdecke zurück und setzt sich auf. Seit Stunden ist sie in derselben unbequemen Position verharrt, deshalb fühlen sich ihre Beine und ihr Rücken ganz steif an – alt, um genau zu sein. Sie schwingt die Beine über die Bettkante und tastet nach ihren Hausschuhen.

An der Wand sind Metallregale angebracht, Meter um Meter Manuskripte von Autoren, deren Namen sie mit dickem Filzstift auf die Stapelseiten geschrieben hat. Tausende und Abertausende Seiten, die Unterhaltung und Information in jeglicher Form und Ausprägung versprechen, verfasst von Autoren mit unterschiedlichster Schreibfähigkeit und erzählerischem Talent.

Neuerdings scheinen alle jüngeren – und auch manche der älteren – Kollegen Manuskripte und Exposés nur noch auf E-Readern zu lesen, doch ihr erscheint es unnatürlich und seltsam, mit einem schmalen elektronischen Gerät in der Hand dazusitzen. Isabel gehört jener Generation an, die den modernen Technologien mit einem instinktiven Widerwillen gegenübersteht. Zu Beginn ihrer Karriere stand noch nicht einmal ein Computer auf ihrem Schreibtisch. Ein Jahr später schon.

Vielleicht legt sie sich ja nächstes Jahr auch so ein Ding zu, aber bis es so weit ist, liest sie die Manuskripte lieber auf Papier, blättert Seiten um, versieht sie mit Randbemerkungen, stapelt die papiernen Türme rings um sich auf, wie eine Festung gegen den gnadenlosen Vormarsch des Fortschritts. Bei Der Unfall hatte sie gar keine andere Wahl – im Gegensatz zu all den anderen neuen Projekten, die ihr in elektronischer Form zugetragen werden, lag dieses Manuskript lediglich auf Papier ausgedruckt vor.

Sie schlurft durch den dunklen Korridor in die Küche, schaltet das Licht an, legt den Schalter der Kaffeemaschine von AUTO auf ON, woraufhin sie sofort und nicht, wie geplant, erst in einer Stunde summend zum Leben erwacht. Dann macht sie den Fernseher an.

Isabel hat das Manuskript fieberhaft gelesen, angefangen mit der ersten Seite am Morgen im Büro, bis Seite zweihundert und ein paar Zerquetschten am Abend zu Hause, angetrieben von der Hoffnung, irgendeine Unstimmigkeit zu entdecken, ein Detail, das ihren dumpfen Verdacht zerstreuen könnte. Vergeblich. Gegen elf schlief sie darüber ein, wachte aber um zwei Uhr früh wieder auf, weil ihre Gedanken offenbar keine Ruhe fanden. »Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen.« Oder: »Ich habe die ganze Nacht durchgelesen.« Oder: »Ich hatte es innerhalb von nur einem Tag komplett durch.« Das sind Standardformulierungen in der Buchbranche. Und diesmal treffen sie alle zu.

Um zwei Uhr nahm sie das Manuskript wieder zur Hand und las weiter, Seite um Seite, die ganze Nacht hindurch. Vage Erinnerungen an die Zeit, als Tommy noch klein war, kamen währenddessen hoch; Erinnerungen an Nächte, in denen sie hellwach war, während der Rest der Welt in seligem Schlummer lag. Menschen, die gewohnheitsmäßig um vier Uhr wach sind, haben meist gute Gründe dafür. Es ist eine Zeit, in der man Sex hat oder sich um seine Kinder kümmert, in jenen dunklen frühen Morgenstunden, wenn die Nacht wie eine schwere Decke über der Stadt liegt und jedes Geräusch verschluckt, bis auf das rhythmische Rattern eines Güterzugs in New Jersey oder das ferne Heulen einer Sirene, das durch die Mottenlöcher zu dringen scheint, und schließlich das dumpfe Klatschen der Morgenzeitung, die auf der Fußmatte landet und das Ende der Nacht einläutet, obwohl es draußen noch dunkel ist.

Nichts auf diesen qualvollen vierhundertachtundachtzig Seiten schien falsch zu sein. Sie steht vor dem Fernseher und starrt auf das Gesicht des Nachrichtensprechers, während ihre Gedanken wieder zu Wolfe schweifen – dieser gottverdammte Dreckskerl.

Abermals kocht die Wut in ihr hoch; sie spürt, wie sie die Beherrschung verliert …

Aus einem Impuls heraus schleudert sie die Fernbedienung quer durch die Küche. Sie knallt gegen den Kühlschrank und landet mit einem lauten Krachen auf dem Fußboden. Das metallische Klappern der Batterie hallt in der nachfolgenden Stille wider. Sie kullert über den gefliesten Boden, bis sie mit einem mutlosen Klicken gegen die Fußbodenleiste schlägt und liegen bleibt.

Isabel spürt Tränen über ihre Wangen kullern.

Fauchend spuckt die Kaffeemaschine die letzten Tropfen aus. Isabel sieht, wie die Ziffern auf der Digitalanzeige der Kaffeemaschine von 05:48 auf 05:49 Uhr springen. Die Maschine steht in einer Ecke der perfekt aufgeräumten Arbeitsplatte, eine Studie der Rechtwinkligkeit und Perfektion aus gebürstetem Stahl. Isabel ist eine leidenschaftliche Verfechterin harmonischer Ausrichtung; manche würden ihren Hang sogar als fanatisch bezeichnen.

Sie öffnet den Kühlschrank, in dessen Tür eine deutlich sichtbare Delle vom Aufprall der Fernbedienung prangt, und tritt mit dem Fuß die Plastiküberreste beiseite. Dann nimmt sie die Tüte mit der Magermilch heraus, gibt einen Schuss in ihren Becher, gießt die heiße, bittere Flüssigkeit darauf und wappnet sich innerlich für den Koffeinkick. Sie nimmt einen kleinen Schluck, dann einen etwas größeren, schenkt nach und wischt sich mit dem Handrücken die Tränen ab.

Sie geht den Korridor entlang, vorbei an den Familienfotos, die sie ausgegraben hat, als sie aus ihrem Familienheim aus- und in dieses Singleapartment gezogen ist; in einem neuen Viertel, weit weg von den schmerzlichen Erinnerungen an ihr altes Zuhause – ihr altes Leben – in Downtown, wo sie an jeder Ecke Müttern, häufig mit ihren Kindern im Schlepptau, in die Arme lief. Frauen, die sie vom Spielplatz, aus den Kindergeschäften und den Mami-Kind-Musikkursen kannte, aus dem Fitnessstudio, dem Bioladen, den Cafés, aus der Kindertagesstätte und dem Wartezimmer des Kinderarztes. All die kleinen Kinder, die immer größer wurden, all die Emmas und Stellas in ihren karierten Kleidchen, die Ashers und Amoses mit ihren Wuschelköpfchen und ihren niedlichen Jeans und all die selbstzufriedenen, gut situierten Eltern mit ihren schicken Stadtwohnungen, die vor Stolz auf die Fähigkeiten ihrer frühreifen Sprösslinge beinahe platzen.

Sie hat sich eine Zweizimmerwohnung mit Garage, Hausmeisterservice und allem, was dazugehört, gekauft – die Art Wohnung, die sich eine Frau zulegt, wenn sie sich damit abgefunden hat, dass sie ihr Heim nie wieder mit einem anderen menschlichen Wesen teilen wird. Inzwischen ist sie in diesem Alter und in der Lebensphase, in der man begreift, dass es nun einmal so ist und wohl auch so bleiben wird, bis man stirbt. Sie gibt sich Mühe, sich ihre Einsamkeit so behaglich wie möglich zu gestalten. Palliativpflege, sozusagen.

Wäre sie nicht auf Katzen allergisch, hätte sie sich vermutlich längst zwei Stubentiger zugelegt, die sie aus ihren Verstecken heraus argwöhnisch beäugen würden.

Isabel hat die Wände der hübschen Diele – mit Parkettboden, Stuck an der Decke und Steckdosen überall dort, wo sie sie haben wollte – mit gerahmten Fotos bestückt. Da ist sie, ein niedliches, lächelndes Kleinkind auf dem Arm ihrer geradezu tragisch schönen Mutter im Central Park, auf dem Spielplatz in der Nähe des Museums, gerade einmal zwei Blocks von der Riesenwohnung in der Park Avenue entfernt, die sich ihre Eltern eigentlich gar nicht leisten konnten. Ein Foto zeigt sie an der Hand ihres Vaters, einem Mann ohne ein Fünkchen Ehrgeiz, zu Schulbeginn der vierten Klasse im Hudson Valley, nachdem sie »aufs Land«, sprich in das alte Familienanwesen, gezogen waren und hektarweise Teile des riesigen Grundstücks verkauften, um ihren Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Schließlich ein Foto von ihr im Talar und dem schwarzen Hütchen, als Jahrgangsbeste, aber nicht auf dem Weg nach Harvard, Yale oder sonst einer erstklassigen Uni, sondern mit der Zusage eines zweit- oder gar drittklassigen privaten Colleges in der Tasche, weil dort ein Stipendium inklusive Unterbringung und Verpflegung angeboten wurde und es nur wenige Autostunden vom Haus ihrer Eltern entfernt lag, was ihnen hohe Fahrtkosten ersparte.

Ihre Eltern nannten sie immer Belle; das tun sie sogar heute noch. Aber als sie erst einmal groß genug war, um die Bedeutung des Namens zu verstehen, ertrug sie es nicht, so genannt zu werden, sondern bestand darauf, dass alle Isabel zu ihr sagten.

Isabel hatte vorgehabt, ein Aufbaustudium in Amerikanischer Literatur zu absolvieren und möglicherweise eine Karriere als Dozentin an der Uni anzusteuern. Doch diesen Plan hatte sie geschmiedet, bevor sie begriffen hatte, was es bedeutete, knapp bei Kasse zu sein. Also nahm sie einen, wie sie glaubte, vorübergehenden Job in einem Verlag an – ein alter Schulfreund ihres Vaters war mittlerweile ein berühmter Herausgeber –, in der irrigen Annahme, innerhalb von einem, maximal zwei Jahren genug Geld für die Uni zusammensparen zu können. Die Branche florierte, sie feierte bescheidene Erfolge und arbeitete in einem angenehmen Umfeld, eines führte zum anderen, und mit fünfundzwanzig dachte sie nicht mehr an ein weiterführendes Studium an der Uni. Oder zumindest so gut wie nie.

Auf einem Foto steht sie im kleinen Schwarzen bei einer Buchpreisverleihung und nimmt die Auszeichnung im Namen eines Autors an, der zu dieser Zeit in Südamerika weilte, wieder mal auf der Jagd nach einer weiteren heißen Story. Auf einem anderen sieht man sie strahlend in einem weißen Brautkleid inmitten der Hochzeitsgäste – die sechsunddreißigjährige Braut mit ihren Brautjungfern bei der Hochzeit mit einem Mann, den sie erst acht Monate zuvor kennengelernt hat, nur allzu bereit, die Augen vor seinen offensichtlichen Fehlern zu verschließen, vor seinen Charakterzügen, auf die ihre Freunde sie aus Loyalität nicht aufmerksam gemacht haben, sondern erst im Nachhinein, als alles längst zu spät war.

Dieser elende Mistkerl.

Selbst jetzt kann sie nur staunen, wie schnell die Jugend vorüber war, mit welcher Geschwindigkeit die Zahl der Optionen abgenommen hat. Zwei falsche Entscheidungen – ein Typ, von dem sich herausstellte, dass er sich niemals auf eine feste Bindung einlassen würde, ein zweiter, der sich als komplettes Arschloch entpuppte –, und schon reduzierten sich die schier unendlichen Möglichkeiten einer Endzwanzigerin auf eine reichlich überschaubare Zahl an Alternativen einer Mittdreißigerin, die sie zwang, sich auf jeden halbwegs normal wirkenden Kerl einzulassen, der sie in einer Bar oder bei einer Party ansprach. Manchmal, wenn der Typ grenzwertig war oder sie befürchten musste, am Ende ihrer Liaison auf den Schutz eines Decknamens zurückgreifen zu müssen, stellte sie sich bloß mit ihrem zweiten Vornamen vor; im Lauf der Jahre gab es etliche Männer in ihrem Leben, die ihren wahren Namen nicht kannten. Und bei den meisten war sie heilfroh, zu diesem Täuschungsmanöver gegriffen zu haben.

Dann ein weiteres Foto von ihr, in einem Krankenhausbett mit Tommy in den Armen, einem winzigen Kerlchen mit zornrotem Gesicht und einem blauen Mützchen auf dem kleinen Kopf. Nach den obligatorischen drei Monaten ging Isabel wieder zur Arbeit, aber die Situation hatte sich grundlegend verändert. Ihr Ehemann verdiente auf einmal unverschämt viel Geld, deshalb engagierte Isabel zusätzlich zum Kindermädchen auch noch eine Haushälterin und führte ein Leben, um das einen die meisten Menschen beneiden würden: Viertagewoche, ein neuer Wagen, um von der tadellos sauberen Loftwohnung in ein hübsches Strandhäuschen zu gelangen, ein perfektes Baby und einen witzigen, geschäftstüchtigen Ehemann.

Und dann …

Vor dem letzten Foto, einer kleinen Schwarz-Weiß-Aufnahme in einem weißen Passepartout, bleibt sie stehen. Es zeigt einen lachenden Jungen an einem Kiesstrand, der mit Schwimmflügeln an den Ärmchen ins Wasser läuft. Isabel legt sich die Finger an die Lippen, drückt einen liebevollen Kuss darauf und presst sie auf das Glas des Bilderrahmens. So wie jeden Morgen.

Sie geht weiter ins Badezimmer. Währenddessen knöpft sie ihre Flanelljacke auf und löst den Verschluss der Schlafanzughose, die an ihren Beinen hinunterrutscht. Dann streift sie ihr Höschen ab. Auf dem Boden bleibt ein baumwollenes Häufchen zurück.

Der heiße Wasserstrahl prasselt erbarmungslos auf ihre müden, verspannten Schultern herunter. Dampfschwaden ziehen aus dem Bad ins Ankleide- und weiter ins Schlafzimmer. Das Wasser läuft ihr in die Ohren und übertönt sämtliche Geräusche, die des Fernsehers, der ganzen Welt. Was auch immer in ihrer Wohnung einen Laut von sich geben könnte, sie hört es nicht.

Was soll sie mit dem Manuskript anstellen? Sie leckt sich die Oberlippe ab, dreht sich unter dem heißen Strahl, bewegt sich hin und her, verlagert das Gewicht ihres Körpers. Verzweifelt, wehrlos. Verstört. Alles prasselt auf sie nieder, der Duschstrahl, das Manuskript, der Junge, die Vergangenheit, die alte Schuld vermischt mit der neuen Schuld, jene neuen, alles erschütternden Wahrheiten und die Angst um ihre Karriere und womöglich sogar um ihr Leben.

Sie steigt aus der Dusche, schlüpft in einen weichen weißen Bademantel und frottiert sich die Haare. Dann tritt sie vor den beschlagenen Spiegel, fährt mit der Hand über die Oberfläche, betrachtet ihr müdes Gesicht mit den verquollenen, blutunterlaufenen Augen und den tiefen Furchen in den Augenwinkeln. Die gleißende Beleuchtung kennt keine Gnade. Sie hat sich schon vor langer Zeit daran gewöhnt, dass sie nicht gut schläft. Das hat zahlreiche Gründe. Aber mit jedem Jahr wird es schwieriger, die körperlichen Spuren zu verdecken.

Aus der Küche dringen die Nachrichten – oder das, was alle dafür halten –, unwichtiges Gerede über dramatische Umsatzrückgänge an den Kinokassen, Meldungen über eheliche Schlammschlachten oder den Drogenmissbrauch von irgendwelchen Prominenten. Der Dampf legt sich wieder über den Spiegel. Sie sieht zu, wie dicke Kondenstropfen über die glatte Oberfläche rinnen und eine Schneise der Klarheit schlagen, feine Linien, die einen Blick auf ihr Spiegelbild gewähren …

Etwas ist anders. Der Schreck fährt ihr in sämtliche Glieder, mit hitchcockartiger Schärfe, als etwas aufblitzt. Das Licht ist anders als vorher, an der Stelle, wo nun Dunkelheit herrscht. Ein Schatten …

Aber da ist nichts. Nur der Schein des Fernsehers im Schlafzimmer, weitere internationale Nachrichten des vergangenen Tages. Von heute. Heute muss sie sie in einem völlig neuen Licht betrachten. Ab sofort und für immer.

Sie zieht sich an: einen dunkelblauen Rock mit einer weißen Bluse, flache Schuhe – das typische Outfit für jemanden, der gut aussehen möchte, ohne sich zwingend einem Modediktat zu unterwerfen. Sie föhnt sich die Haare, bürstet sie und trägt Make-up auf. Sie setzt ihre Kontaktlinsen ein, dann betrachtet sie sich im Spiegel – haselnussbraune Augen, die nicht verhehlen können, dass sie die Lebensmitte erreicht hat. Sie stößt einen frustrierten Seufzer aus. Auch das beste Make-up kann die Spuren von nur drei Stunden Schlaf nicht einfach verschwinden lassen.

Ihr Blick fällt erneut auf die erste Seite des Manuskripts. Kontaktadresse des Autors: [email protected]. Sie tippt eine weitere Mail – zwei Stück hat sie in den vergangenen zwölf Stunden bereits geschrieben. »Ich bin fertig. Wie kann ich Sie erreichen?« Sie drückt auf »Senden« und sieht zu, wie Sekunden später die nervtötende Nachricht eingeht, der Empfängername sei unbekannt.

Das ergibt doch keinerlei Sinn. Wer würde sich die Mühe machen und so ein Manuskript verfassen, dann aber nicht erreichbar sein? Sie wird es einfach weiter versuchen. Bestimmt handelt es sich bloß um ein technisches Problem, das sich über kurz oder lang lösen lässt. Sie blickt auf ihren Laptop, die verschiedenen Grauschattierungen der Fenster auf dem Bildschirm, das silberfarbene Gehäuse. Das runde schwarze Ding am oberen Rand, die eingebaute Kamera, die sie nie benutzt.

Sie könnte das Manuskript im Kamin verbrennen, jetzt gleich, mit einem dieser überlangen Anzündhölzer, die ihre geizige Tante ihr zur Wohnungseinweihung geschickt hatte. Sie könnte einfach so tun, als hätte sie es nie bekommen, nie gelesen. Es einfach vergessen.

Oder sie könnte sich an die Behörden wenden, erklären, was vorgefallen war, und den Rest ihnen überlassen. Aber welche Polizei? Die CIA ganz bestimmt nicht. Das FBI?

Sie könnte auch die Medien einschalten – die New York Times, CNN. Oder sogar Wolfe. Das könnte interessant werden.

Oder sie könnte den Präsidenten anrufen; es zumindest versuchen. Sie überlegt einen Moment lang, ob sie, eine bekannte Literaturagentin aus einer berühmten Agentur, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an die Strippe bekommen würde. Wohl eher nicht.

Oder sie könnte das tun, was sie eigentlich tun sollte. Und auch tun will: dieses Ding auf den Markt bringen, schnell und ohne großes Aufheben, in der Hoffnung, sich dadurch zu schützen. Und dass die Wellen, die dieses Buch schlagen wird – die Brisanz der Story und das Gewicht ihrer Vorwürfe –, als Schutz für sie dient, daran besteht kein Zweifel. Schließlich kann sie nicht vor den Augen der ganzen Welt verhaftet – oder gar getötet – werden. Oder?

Sie greift nach ihrem Handy, nimmt eine Zigarette aus der Silberschatulle auf dem Kaminsims, über dem ihr einziges echtes Kunstwerk hängt – dem typischen Ehrenplatz für Kostbarkeiten wie diese. Dann tritt sie auf die Terrasse, zündet sich die Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug und bläst den Rauch in den Himmel. Sie lehnt sich gegen die Brüstung und blickt auf das düstere, bedrohliche Schwarz und Grün des Central Park und auf die Skyline der Fifth Avenue. Im Nordosten erscheint bereits der orange Feuerball am azurblauen Himmel. Die Aussicht von hier oben ist spektakulär, hoch oben, auf der mit Pflanzen bestückten Terrasse ihrer Wohnung, die von einem Innenausstatter eingerichtet wurde und in weichen, gedämpften Tönen gehalten ist. Es hat den Anschein, als würde sie ein sehr angenehmes Leben führen.

Ihr ist vollkommen klar, dass dieses Manuskript unweigerlich auf ihrem Schreibtisch landen musste. Sie ist die Richtige für diese Art von Projekt. Und es liegt auch auf der Hand, welcher Lektor dafür sorgen wird, dass dieses Manuskript auf den Markt kommen wird – ein enger Freund, dem noch nie eine Verschwörungstheorie zu absurd war, auch wenn sie – oder der Autor – noch so verrückt war. Früher hatte er mit dieser Art Bücher bemerkenswerte Erfolge, selbst mit seinen weniger verrückten Autoren. Offensichtlich gibt es da draußen eine ziemlich breite Leserschaft, die sich jenseits der Grenzen geistiger Zurechnungsfähigkeit durchaus wohlzufühlen scheint. Bestimmt würde er gern ein weiteres dieser Bücher veröffentlichen. Vor allem dieses hier, über diese Leute.

Isabel kämpft gegen die Angst an, die erneut in ihr aufbrandet. Sie nimmt einen letzten Zug, drückt den glühenden Stummel aus und schnippt den einigermaßen harmlosen Fiberglasfilter in die Luft, wo er eine Sekunde lang reglos verharrt wie Wile E.Coyote über einem Abgrund, ehe er in die Tiefe fällt.

Sie scrollt durch ihr Handyverzeichnis bis zur richtigen Nummer, dann drückt sie die Wähltaste.

Kapitel 2

Hayden legt ein Lesezeichen in den Einführungsband über Island und platziert ihn auf seinem Notizblock. Daneben befindet sich ein Stapel Nachschlagewerke, teils halbwegs neue Handbücher mit Vinyleinband, teils Taschenbücher in diversen Stadien des Zerfalls und von Klebeband, Malerkrepp oder einem dicken Gummiband zusammengehalten. Neuerdings stehen all diese Nachschlagewerke auch in elektronischer Form zur Verfügung, aber Hayden bevorzugt nach wie vor richtige Bücher, deren Seiten er auf der Suche nach einem bestimmten Wort, einem Bild, etwas Handfestem überfliegen kann. In seinen Augen verstärkt die Mühsal der Suche den Lerneffekt. Das Wissen, das er sich in seinen verbleibenden Lebensjahren noch aneignen kann, ist nicht unbegrenzt, das ist ihm inzwischen klar geworden, daher will er sich umso mehr anstrengen.

Er legt sich auf den Boden, macht fünfzig Liegestütze und fünfzig Sit-ups, sein allmorgendliches Mini-Work-out. Dann zieht er sein Oberhemd an, schiebt die emaillierten Manschettenknöpfe durch die Knopflöcher und bindet seine Paisleykrawatte. Schließlich schlüpft er in sein Sportjackett und betrachtet sich im Spiegel, zupft das Einstecktuch in der Brusttasche zurecht.

Einstecktücher trägt er bereits seit seinem ersten Auslandsjob, ein schlichtes weißes Leinentuch. Er wollte wie ein junger, angepasster, ehrgeiziger amerikanischer Staatsdiener wirken, der auf direktem Weg von Groton über Harvard nach Europa gekommen war, stets mit einem weißen, ordentlich gefalteten Tuch in der Brusttasche seines Jacketts. Er kann sich nur wundern, wie viele der Entscheidungen von damals, als sein ganzes Leben noch vor ihm zu liegen schien, sich letztlich doch als endgültig entpuppt haben – Berufswege, Hobbys, Ehefrauen beziehungsweise ihr Mangel daran, politische Überzeugungen, literarischer Geschmack, Frisuren. Und Einstecktücher.

Die Sonne scheint durch die Terrassentüren und taucht die gebeizten Bodendielen, die weiß getünchten Backsteinwände, die weißen Sofas und Sessel und die obligatorischen dänischen Teakholzmöbel in helles Licht. In der Küche ist es wegen all der funkelnden und spiegelnden Gerätschaften so hell, dass es beinahe blendet.

Tiefe Furchen und Risse durchziehen die hölzerne Eingangstür mit ihren kunstvollen Schnitzereien; im Lauf der Jahrzehnte wurde sie immer wieder mit Lackschichten in den verschiedensten Schattierungen versehen, unter denen an einigen Stellen eine hellgrünliche, an anderen eine dunkelblaue Grundierung zum Vorschein kommt. Er zieht ein Streichholzbriefchen aus der Tasche, nimmt ein Papphölzchen heraus und klemmt es, wenige Zentimeter über einem langen Riss im Holz, zwischen Tür und Pfosten.

Durch die Baumkronen wirft die Sonne ein getupftes Muster aus Licht und Schatten auf die Straße. Vögel zwitschern. Haydens Fahrrad steht inmitten von mehreren Dutzend anderen Rädern in einem überfüllten Ständer. Es sind nur wenige Häuserblocks bis zum königlichen Palast Amalienborg. Er schwingt sich in den Sattel und radelt gemütlich durch die stillen Straßen bis zu dem eindrucksvollen Backsteinbau in der Kronprinsessegade, der die weltberühmte David’sche Sammlung beherbergt und eine der wichtigsten Anlaufstellen auf dem Kontinent für sein jüngstes Steckenpferd, die islamische Kunst, ist. Die nächste halbe Stunde bringt er damit zu, die mittelalterlichen Artefakte aus dem Emirat von Córdoba zu begutachten – aus einer Ära, als es noch zu den bedeutendsten und größten Städten Westeuropas gehört hatte. Ausgerechnet Córdoba.

Hayden Gray ist Kulturattaché. Er hat ein luxuriöses Büro in Berlin, dreihundert Meilen südlich von hier, in der Amerikanischen Botschaft am Pariser Platz, direkt neben dem Brandenburger Tor. Sein Hauptwohnsitz befindet sich immer noch in München, doch sein neues Aufgabengebiet verlangt, dass er sich regelmäßig in Berlin aufhält und dort ein Büro unterhält. Natürlich hat ihn Berlin schon immer fasziniert; das ist in seiner Branche völlig logisch. Los Angeles hat die Filmindustrie, Paris die Mode, und Berlin steht für Spionage. Die Stadt selbst ist allerdings nicht sonderlich attraktiv, und das Aufregende an ihr – die quirlige, junge Kultur, die Lebenshaltungskosten, die eher zu einem Entwicklungsland als zu einer europäischen Großstadt passen würden, und die schier grenzenlose Lebendigkeit des Nachtlebens – übt keinen sonderlichen Reiz auf ihn aus, deshalb hat er kein Interesse, dauerhaft dort zu bleiben.

Er schwingt sich wieder auf sein Rad und fährt weiter, vorbei am üppigen Grün des Königsparks bis in den Bezirk Nørrebro mit seiner bunten Mischung aus jungen Künstlern und Immigranten, alternativ angehauchten Bars und Kebabbuden. Er steigt vom Rad und schließt es ab, gerade als die ersten Tropfen vom Himmel fallen, zuerst vereinzelt, dann immer mehr.

Er öffnet die auf Hochglanz polierte Tür, erklimmt die lange Treppe und betritt die Wohnung, die trotz der hohen Decken und riesigen Fenster etwas schäbig wirkt. Sie ist kaum möbliert. Der Mietvertrag für die Wohnung, in der er die letzten Nächte geschlafen hat, besteht bereits seit einer halben Ewigkeit – seit fünfundzwanzig Jahren, um genau zu sein –, doch diese Wohnung in der Nørrebrogade wurde im Eiltempo vergangene Woche von der Frau angemietet, die mit einem Fernglas in den Händen am Fenster sitzt.

»Hallo«, begrüßt sie ihn, ohne sich umzudrehen. Sie kann sein Spiegelbild in der Fensterscheibe erkennen.

»Und? Gibt’s etwas Neues?«

»Nein. Gähnende Langeweile.«

Hayden tritt ans Fenster und blickt über das Kabelnetz der Straßenbeleuchtung, dann hinunter zu der Ladenfront im Erdgeschoss und der Wohnung im ersten Stockwerk.

Sie mustert ihn von oben bis unten. »Hübsche Krawatte«, bemerkt sie. »Hast du etwas Interessantes für mich?«

»Aber immer. Mal überlegen … Ah ja, das ist gut: Thomas Jefferson und John Adams sind am selben Tag gestorben.«

»Du meinst dasselbe Datum?«

»Nein, es war exakt am selben Tag. Am 4. Juli 1826.«

»Ausgeschlossen.«

»Es stimmt aber.«

»Wow. Das ist eine Neun, würde ich sagen.«

»Und was muss ich tun, um eine Zehn zu kriegen?«

»Das kann ich dir genau dann sagen, wenn ich es höre.« Sie wendet sich wieder zum Fenster um.

Er nimmt seine Hornbrille ab und poliert sie mit seinem Einstecktuch, dann hält er sie ins Licht, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich sauber ist. »Das dauert wirklich lange«, sagt er, mitfühlend, wie er hofft.

»Eine Ewigkeit.«

Hayden weiß, dass sie am liebsten nach Hause zurückkehren würde. Nach Paris. Zurück zu ihrem Ehemann, ihren Kindern und ihrer tollen Wohnung in Saint-Germain-des-Près. Seit über einem Monat reist sie kreuz und quer durch Europa, um nach einem ganz bestimmten Mann zu suchen, einem gerissenen und sehr gefährlichen Mann, der sich sorgsam versteckt hält.

»Wieso muss ausgerechnet ich hier sein?«

Er sieht einer auffallend hübschen Frau zu, die langsam durch den Regen radelt, eine Hand am Lenker, in der anderen einen Schirm, mit dem sie jedoch nicht nur sich selbst vor den Tropfen schützt, sondern auch die große Holzwanne über dem Vorderrad, in der drei kleine Kinder mit farblich zueinanderpassenden Mützen sitzen.

»Ich meine, ich spreche weder Dänisch, noch kenne ich mich in Kopenhagen aus. Ich weiß ja noch nicht mal viel über den Typen, den wir suchen«, fügt sie hinzu.

Am Fenster des Hauses gegenüber sitzt der schmuddelige Mann an seinem Schreibtisch, wie immer mit dem Profil zu ihnen. Jens Grundtvig, Teilzeitstudent, Teilzeitautor und Beinahe-Vollzeitkiffer, tippt entweder auf seinem Computer, manchmal bewegt er auch bloß seine Maus hin und her, recherchiert, telefoniert, sucht nach Zitaten und überprüft Fakten. Allem Anschein nach verpasst Grundtvig der Arbeit von jemand anderem den letzten Schliff, und Haydens Aufgabe besteht darin, diesen Jemand aufzustöbern. Nach drei Monaten ist Jens Grundtvig Haydens einzige brauchbare Spur.

»Weil ich deinem Instinkt vertraue«, antwortet er. »Und um es mit dem wunderbaren Marcel Proust zu sagen: Du, meine Liebe, bist der liebenswerte Gärtner, der meine Seele zum Blühen bringt.«

Sie schnaubt. Natürlich ist ihr bewusst, dass das teilweise richtig sein mag, im Grunde jedoch Unsinn ist, aber Hayden wird ihr ohnehin nicht die Wahrheit verraten. Sie akzeptiert es, im Dunkeln gelassen zu werden; das ist Teil ihres Arrangements.

Wie immer ist die Wahrheit kompliziert. Und die Wahrheit ist, dass diese Operation vollständig verdeckt abläuft. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen und Berichte über sie. Sämtliche Ausgaben – das Gehalt der Frau in dieser Wohnung, der beiden Männer an den jeweiligen Ecken des Häuserblocks und der beiden anderen, die gerade freihaben – werden allesamt von einem Schweizer Konto bezahlt. Sie sind alle heimliche Mitarbeiter; Unbekannte, die in keinem Bericht in Erscheinung treten.

»Du bist eine Heldin.« Hayden tätschelt ihr die Schulter.

»Das erzähle ich meinem Mann auch immer. Aber er glaubt mir einfach nicht.«

»Eine Heldin, Kate, und eine Märtyrerin.«

Kapitel 3

Das Läuten des Telefons, jenes unangenehme Schrillen, das verschlafene Termine oder irgendwelche anderen schlechten Nachrichten bedeuten konnte, reißt Jeff Fielder aus einem unruhigen, oberflächlichen Schlaf.

Er fährt hoch und sucht das unaufgeräumte Schlafzimmer nach dem Übeltäter ab. Bücher, Unterlagen und Zeitschriften liegen überall verstreut, auf dem Schreibtisch, der Kommode, den Nachttischen und sogar auf dem Dielenboden. Sein Blick bleibt an einer fast leeren Flasche Bourbon auf dem zerbeulten, von Schrammen übersäten Boden hängen. Hat er gestern Abend getrunken? Sie steht neben dem zweiten Roman seiner Exfrau; dem, den sie geschrieben hat, nachdem sie nicht nur ihren Job als Zeitschriftenredakteurin gekündigt, sondern auch ihn verlassen hat, um von New York nach Los Angeles zu ziehen. Irgendwelche Fernsehtypen hatten Interesse an dem Artikel über ihre zerbrochene Ehe bekundet, noch bevor Jeff überhaupt mitbekommen hatte, dass sie zu zerbrechen drohte.

Er liest immer wieder ein paar Seiten davon, meistens, wenn er betrunken ist. Sarah schreibt verdammt gut, das muss man ihr lassen. Trotzdem hasst er das Buch, aus nachvollziehbaren Gründen.

Jeff greift nach etwas Schwarzem, Glänzendem und stößt dabei einen gefährlich schwankenden Manuskriptturm von einem schwarzen Windsorstuhl, nur um festzustellen, dass er ein Brillenetui in der Hand hat und nicht das Telefon.

Der nächste Klingelton schneidet sich in seine Gehirnwindungen. Irgendetwas Rotes leuchtet dort unten auf dem Boden. Ja, das muss das Telefon sein, unter diesem gebundenen Leseexemplar.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!