14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

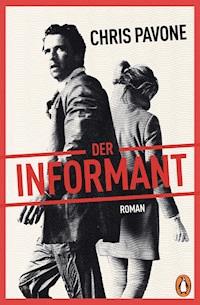

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Es ist 3 Uhr morgens. Weißt du, wo deine Ehefrau ist?

Der amerikanische Journalist Will Rhodes reist im Auftrag eines renommierten Reisemagazins um die Welt. Doch dann wird er in Argentinien von einer Frau erpresst, die Ungeheuerliches behauptet. Sie unterbreitet ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, und schon bald gerät er immer tiefer in ein Netz aus internationalen Intrigen und gefährlichen Geheimnissen. Auf der Suche nach der Wahrheit jagt Will um den halben Globus. Und noch ahnt er nicht, dass seine eigene Frau die größte Bedrohung für ihn darstellen könnte …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 702

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Chris Pavone

Der Informant

Roman

Aus dem Amerikanischen von Andrea Brandl

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Travelers« bei Crown, New York.

PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt. Copyright © 2016 by Christopher Pavone Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Penguin Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Cornelia Niere

Covermotive: Jada Photo/Getty Images; Charlie Surbey/Gallery Stock

Redaktion: Melike Karamustafa Satz: Fotosatz Amann, Memmingen ISBN 978-3-641-20589-8 V002 www.penguin-verlag.de

Allein mit dem Wissen darum, dass jemand ein Geheimnis hat, ist jenes Geheimnis bereits zur Hälfte gelüftet.

Henry Ward Beecher

Prolog

Mendoza, Argentinien

Die Tür fliegt auf. Gleißendes Licht flutet in den dunklen Raum und erhellt die Silhouette eines großen, kräftigen Mannes, der reglos im Türrahmen steht.

»Was ist?« Will stützt sich auf die Ellbogen und blinzelt. »Was ist los?«

Der Mann sagt nichts.

»Was wollen Sie?«

Immer noch steht der Mann einfach da, schweigend, riesig. Er lässt den Blick durch das Hotelzimmer schweifen, über das zerwühlte Bett, die Kleider auf dem Fußboden, die abgebrannten Kerzen, die Weinflaschen und Gläser.

»¿Qué quieres?«, fragt Will.

Will hatte schlaflos im Bett gelegen und an die Decke gestarrt, aber nicht aus Angst vor einem Eindringling, sondern aus anderen Gründen. Doch nun kommen ihm allerlei Szenarien in den Sinn, gestaffelt nach dem Potenzial ihrer Gefährlichkeit: betrunkener Hotelgast, verwirrter Nachtportier, Hotelsecurity, eifersüchtiger Partner, Dieb, Mörder.

Panik erfasst ihn. Er sucht den Raum nach Fluchtmöglichkeiten ab. Sein Blick fällt auf die Terrassentüren, die er erst vor wenigen Minuten geöffnet hat und die Ausblick auf den Weinberg hinter der Hacienda und die schneebedeckten Gipfel der Anden in der Ferne bieten, über denen ein dicker, runder Mond am Himmel schwebt.

Er setzt sich richtig auf, wobei ihm überdeutlich bewusst ist, dass er von der Taille aufwärts nackt ist. »Wer sind Sie?«, fragt er, um einen selbstsicheren Tonfall bemüht. »Was wollen Sie hier?«

Der Mann nickt nur, tritt vor und schließt die Tür.

Nun wird der Raum nur noch vom Kerzenschein und der bläulichen LED-Beleuchtung des Weckers erhellt. 2:50 Uhr.

Wills Puls rast, seine Atemzüge kommen schnell und flach. Fliehen oder kämpfen? Oder beides? Im Geiste checkt er einzelne Gegenstände auf ihre Tauglichkeit als Waffe ab – die Weinflasche kaputt schlagen, die Stehlampe schwingen. Der Schürhaken wäre am besten, aber er befindet sich auf der anderen Seite des Raums, hinter dem Eindringling.

»Nein.« Nun bricht der Mann sein Schweigen. »Die Frage ist, wieso Sie hier sind.«

Der Mann tastet nach dem Lichtschalter. Ein kurzer Moment, dann plötzlich sieht alles ganz anders aus. Wills Pupillen verengen sich für den Bruchteil einer Sekunde zu langsam, und er stellt fest, dass er den Mann schon einmal gesehen hat. Zwar kann er sich weder an den Ort noch an den genauen Zeitpunkt erinnern, aber es muss erst kürzlich gewesen sein. In der Erkenntnis schwingt eher Resignation als Triumph mit, so als hätte er soeben festgestellt, dass er etwas Wichtiges übersehen hat.

»Wer sind Sie, Will Rhodes?«

Der Mann spricht Englisch ohne jeden Akzent, weder mit einem argentinischen noch sonst irgendeinem. Da steht ein großer, fleischiger Amerikaner vor ihm, der immer näher auf das Bett zukommt, langsam, bedrohlich. Es dauert eine ganze Weile. Das Zimmer ist groß, luxuriös ausgestattet, mit edler Bettwäsche, feudalen Möbeln und allerlei Pampas-Deko wie Hörnern an den Wänden und einem Kuhfell als Teppich. Alles hier soll die gut betuchten Gäste daran erinnern, wo sie sind und warum, obwohl sie anderswo sein könnten. In der Vergangenheit hat Will in zahllosen derartigen Zimmern übernachtet, überall auf der Welt und immer auf fremde Rechnung.

»Wollen Sie mich ausrauben?« Im Kopf geht Will bereits seine Wertsachen durch, gelangt jedoch zu dem Schluss, dass die Beute nicht allzu ergiebig ausfallen würde.

»Oder mich entführen?« Bloß ein komplett verblödeter Amateur würde das Risiko eingehen und Will Rhodes entführen. Das Lösegeld, das man für ihn bekäme, wäre der reinste Witz. Und dieser Typ macht definitiv nicht den Eindruck, als wäre er ein verblödeter Amateur.

Inzwischen steht der Mann neben dem Nachttisch und greift in seine Jackentasche.

Erschrocken weicht Will zurück. Falls er bislang noch Zweifel gehabt haben sollte, sind sie nun verflogen. Inzwischen weiß er, dass er einen schrecklichen Fehler begangen hat. Das Ganze war viel zu einfach, ist viel zu glatt gelaufen. Er war ein Idiot.

»Hier.« Der Mann hält ihm mit einer auffordernden Geste etwas hin.

Das Smartphone fällt in Wills Handfläche. Er blickt auf das Display, sieht die Aufnahme, ein heller, undefinierbarer Fleck vor einem dunklen Hintergrund, diffuse Formen, ein nicht erkennbarer Ort.

»Was ist das?«

»Drücken Sie die Abspieltaste.«

Will berührt das Display, worauf die Videonavigationsleiste erscheint, und tippt auf das Dreieck.

Eine nackte Frau sitzt rittlings auf einem Mann. Ihre Hüften heben und senken sich wie eine außer Kontrolle geratene Ölpumpe. Gefährlich. Will sieht sich das Treiben zwei Sekunden an, gerade lange genug, um die Gestalten trotz des grobkörnigen Bildmaterials, der schwachen Beleuchtung, des schiefen Winkels und des verzerrten Tons zu erkennen, ehe er das kleine Quadrat am unteren Displayrand berührt. Prompt friert das Bild ein. Er starrt die Frau an. Sie hat den Rücken durchgedrückt, den Kopf in den Nacken gelegt, ihr Mund ist in Ekstase geöffnet.

Natürlich. In Wahrheit ist Will noch nicht einmal sonderlich überrascht, dass etwas Schlimmes passiert. Aber das hier ist unbeschreiblich schlimm, unangemessen schlimm. Schlimm, weil es unfair ist. Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist das hier auch ganz logisch und nachvollziehbar. Angemessen.

Er denkt einen Moment nach, ehe er zu einem, unter diesen Umständen logischerweise hastig gefassten, Entschluss gelangt. Kurz überlegt er, sich etwas überzustreifen – Hey, wie wär’s, wenn ich mich anziehe? –, andererseits würde er mit Kleidern weniger hilflos wirken. In Schlafanzughose hingegen ist er ein Opfer und erntet dafür von dem Wachmann, dem er bald zu begegnen hofft, vielleicht ein bisschen Mitleid. In diesem neuen Hotel steht Sicherheit an oberster Stelle. Die rund um die Uhr verfügbaren Wachleute und eine Standleitung zur Polizei sollen den schwerreichen Gästen das Gefühl geben, dass ihnen nichts passieren kann.

Will streckt den Arm aus, um dem Mann das Handy zurückzugeben, und rollt sich gleichzeitig auf die Seite in Richtung Bettkante. Als der Mann nach dem Telefon greifen will, schleudert Will es quer durchs Zimmer.

Der Eindringling dreht sich um, sieht dem Handy hinterher, während Will aufspringt, sich auf ihn wirft und ihn zu Boden reißt. Er setzt sich rittlings auf ihn, nagelt seinen Oberkörper mit den Beinen auf dem Boden fest und verpasst ihm einen Schlag mitten ins Gesicht, dann einen weiteren. Blut spritzt dem Mann aus der Nase.

Will spürt kaum die Anstrengung in seinen Muskeln, als er aufspringt. Das Adrenalin pumpt durch seinen Körper. Er stürzt durch die offen stehenden Terrassentüren, befindet sich Sekunden später mitten auf dem vom Mondschein erhellten Rasen, barfuß und mit nacktem Oberkörper. Dann sprintet er über das taufeuchte Gras in Richtung des erleuchteten Haupthauses, zu den bewaffneten Wachmännern, die in ständigem Kontakt mit den federales stehen. Sie werden den Eindringling zumindest festhalten, während Will ein, zwei Anrufe tätigt. Inzwischen empfindet er beinahe so etwas wie Zuversicht, dass er …

Die Faust kommt aus dem Nichts. Will taumelt einen Schritt rückwärts, ehe er vollends den Halt verliert und mit dem Rücken auf den Boden knallt. Im Sturz glaubt er eine Frau zu sehen – die Frau. Sie steht über ihm, holt aus und versetzt ihm einen rechten Haken, gerade als er mit dem Hinterkopf auftrifft und alles ringsum schwarz wird.

1

Fünf Wochen zuvorNew York City

Ein Mann läuft schwer atmend den Bürgersteig einer stillen, von Bäumen gesäumten Straße entlang. Der Schweiß rinnt ihm übers Gesicht. Es ist Viertel vor sechs Uhr morgens. Er trägt Jeans, ein ausgeleiertes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Der Mann befindet sich nicht auf seiner morgendlichen Joggingrunde, sondern bei der Arbeit. Er greift in eine Leinenschlinge, holt aus und schleudert eine Zeitung über einen Gartenzaun und quer durch einen Vorgarten. Sie schlittert über die Verandastufen eines Wohnhauses und bleibt direkt vor der Haustür liegen. Ein perfekter Wurf.

Auf der Straße schleicht ein alter, ramponierter Kombi mit halb offener Heckklappe mit fünf Kilometern pro Stunde neben ihm her. Die Frau hinter dem Steuer ist seine Schwester. Sie haben die Karre bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft, der wie sie aus Campeche stammt. Es gibt viele Mexikaner in New York City, aber nur wenige kommen aus der auf Yucatán gelegenen Stadt an der Westküste. Vierhundert Dollar waren ein echtes Schnäppchen; der Händler hat ihnen damit einen Gefallen getan, für den er eines Tages eine Gegenleistung verlangen wird, mit Folgen, die sie heute noch nicht absehen können.

Die Schlinge ist leer. Der Mann trabt auf die Straße und wuchtet den nächsten Stapel von der Ladefläche. Dann läuft er zum Bürgersteig zurück, zu dem Haus mit dem Baugerüst über dem Eingang, dem vernagelten Fenster im Erdgeschoss, einem Stapel Holz und zwei Sägeböcken im Vorgarten, in dem es keinerlei Grünzeug gibt, von einem halb vertrockneten Rosenstrauch einmal abgesehen. Wieder holt er aus, aber diesmal misslingt ihm der Wurf. Die Zeitung stößt einen Plastikeimer mit einer leeren Bierflasche um, die über die Betonstufen kullert und zerbirst.

»Mierda.«

Der Mann rennt durch den Vorgarten, stellt den Eimer wieder hin und sammelt die Glasscherben ein. Messerscharfe Scharten, die reinsten tödlichen Waffen; genau wie die, mit denen sein Cousin Alonso diesen coño vertrieben hat, diesen narcotraficante, der Estellita in der Bar unter dem Expressway beklauen wollte. Gewalt war schon immer ein fester Bestandteil von Alonsos Leben, manchmal sogar Teil seines Jobs. Es gibt Menschen, in deren Naturell die Gewalt förmlich eingewoben ist. So wie der blutrote Faden, den seine Großmutter immer auf ihrem Webstuhl hinter dem Haus in die türkisfarbenen und dunkelblauen Ponchos eingearbeitet hat, bevor sich diese Webarbeiten in hübscheren Dörfern etablierten, die für die Touristen einfacher zu erreichen sind. Die Leute bezahlen ein Heidengeld dafür, über staubige Straßen bis in die winzigen Käffer gekarrt zu werden, wo sie die Handarbeiten direkt von den barfüßigen Erzeugerinnen kaufen können.

Der Mann läuft zum Wagen, legt die Scherben in den Kofferraum, dann wieder zurück zum Bürgersteig, um die nächste Zeitung über den Zaun zu befördern, sorgsam darauf bedacht, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier zehn, dort zwanzig Sekunden verplempert, schon hat man eine halbe Stunde Verspätung, und die Leute sind stocksauer. Sie stehen im Bademantel mit in die Hüften gestemmten Händen auf ihrer Veranda und spähen zum Nachbarn hinüber, ob der seine Zeitung vielleicht schon bekommen hat. Auf diese Weise gehen einem die zehn Dollar Weihnachtstrinkgeld durch die Lappen, man kann die Miete nicht bezahlen, und ehe man sich versieht, steht man auf der Straße und bettelt diesen coño um einen Job als Laufbursche an. Noch ein Illegaler, der sich auf den Straßen herumtreibt in ständiger Angst, von der Polizei, der Drogenfahndung oder dem Finanzamt erwischt zu werden, bis er eines Nachts wegen läppischer sechzig Dollar und ein paar Gramm llelo über den Haufen geschossen wird.

Er setzt zum nächsten Wurf an.

Das Splittern von Glas reißt Will Rhodes jäh aus seinem Traum, einem schönen Traum. Er streckt die Hand nach seiner Frau aus, ihrem nackten, pfirsichglatten Arm, der dünnen Seide ihres Nachthemds, dessen Träger wie von selbst von ihrer sommersprossigen Schulter gleitet und die kleine Kuhle an ihrem Hals entblößt, die Wölbung ihrer …

Nichts. Chloe ist nicht da. Wills Hand liegt auf dem uralten Laken mit dem Monogramm eines längst verstorbenen holländischen Händlers. Will hat es in einem Stapel auf einem Flohmarkt an einem stillen Kanal in Delft erstanden und bei einer exzentrischen Näherin in Red Hook aufarbeiten lassen, die sich darauf spezialisiert hat, alte Stoffe den Standardmaßen heutiger Matratzen, Kissen und massenproduzierter Esstische anzupassen. Will hat einen Artikel darüber geschrieben. Nur ein paar Hundert Wörter, für ein alternatives Wochenmagazin. Er schreibt Artikel über so ziemlich alles.

Auf Chloes Kissen klebt ein Post-it:

Bin schon im Büro, früher Termin. Gute Reise – C.

Kein »Hab dich lieb«, kein »Du wirst mir fehlen«. Nur Fakten, sonst nichts.

Will hatte es gerade noch geschafft, aus der Karaokebar zu flüchten, bevor er in die Fänge der Weinhändlerin mit den scharfen Nylons und dem heißen pinkfarbenen BH geraten konnte. Dass er pink war, weiß er, weil sie sich bei jeder Gelegenheit ganz weit vorgebeugt hat. Er hatte mit viel Herzblut Fake Plastic Tree zum Besten gegeben und sich bescheiden in Richtung der Handvoll nicht minder betrunkenen Kumpels verbeugt, deren Applaus ihm lauter und aufrichtiger vorkam als der Beifall der zahllosen Gäste, die ihn ein paar Stunden zuvor zur Verleihung eines wichtigen Preises beglückwünscht hatten.

Kaum saß er wieder an seinem Tisch, stürzte sie sich auch schon auf ihn.

»Sie sehen absolut fantastisch in dem Smoking aus«, sagte sie, und plötzlich lag ihre Hand auf seinem Schenkel.

»Jeder sieht fantastisch in einem Smoking aus«, erwiderte er. »Das ist ja der Sinn der Sache. Gute Nacht!«

Trotzdem war es zwei Uhr, als er nach Hause kam. Mindestens. Vielleicht sogar eher drei. Er weiß noch, dass er Mühe hatte, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen. In der Diele trat er sich seine Wildlederschuhe von den Füßen, um nicht zu viel Lärm auf der Treppe zu machen. Er glaubt sogar, dass er gestolpert ist. Ja, er spürt die schmerzende Stelle am Schienbein. Wahrscheinlich hat er einen Moment lang schwankend im türlosen Türrahmen ihres Schlafzimmers gestanden, den Blick über Chloes nackten Schenkel schweifen lassen, den eierschalenfarbenen Seidenstoff ihres Nachthemds, der im Schein der Straßenlampen schimmerte, bewundert.

Sie kann es nicht ausstehen, wenn er mitten in der Nacht nach Hause kommt, eingehüllt in seine trunkene Erregung wie in ein Trikot am Spieltag, verschwitzt, fleckig und penetrant. Deshalb hat er sich wahrscheinlich ausgezogen – stimmt, sein Smoking hängt über dem Stuhl, die Fliege liegt daneben auf dem Boden –, bevor er in ohnmächtigen Tiefschlaf gefallen ist, schnarchend wie eine Dampflok, stinkend wie eine ganze Schnapsfabrik.

Mit der Hand schirmt er die Augen gegen die Sonne ab, die durch die großen Sprossenschiebefenster hereinfällt. Sie sind noch original aus dem Jahr 1884, jenem Jahr, als das Haus gebaut wurde, inklusive Bläschen, Kratzern und Schrammen. Sie stammen aus einer Zeit, als es noch keine Telefone, keine Laptops und kein Internet gab, keine Autos, Flugzeuge, Atombomben oder Weltkriege. Damals, bevor seine Urgroßeltern das Licht der Welt erblickten, waren die Scheiben bereits hier gewesen, in Wills und Chloes altem neuen Haus.

Von unten dringt ein Geräusch herauf. Ist das die Haustür, die ins Schloss fällt?

»Chloe?«, ruft er mit krächzender Stimme.

Er hört Schritte auf der Treppe, aber niemand antwortet. Er räuspert sich. »Chloe?«

Die Holzdielen im Flur knarzen, das Geräusch wird lauter. Ein bisschen unheimlich …

»Ich habe meine Geldbörse vergessen«, sagt Chloe, entdeckt das Portemonnaie auf der großen, zerschrammten Kommode und wendet sich ihrem Mann zu. »Geht es dir gut?«

Der vorwurfsvolle Unterton ist nicht zu überhören.

»Entschuldige, dass es so spät geworden ist. Habe ich dich geweckt?«

Chloe gibt keine Antwort.

»Ich wollte eigentlich schon nach Hause, als …«

Chloe kreuzt die Arme vor der Brust. Sie will seine Geschichten nicht hören, sondern einfach nur, dass er früher nach Hause kommt und nicht so viel trinkt. Inzwischen sehen sie sich kaum noch. Aber bis in die Puppen unterwegs zu sein, gehört nun mal zu seinem Job. Er tut es nicht aus Langeweile oder weil er Lust dazu hat, sondern weil es von ihm verlangt wird. Das weiß Chloe. Sie hatte früher schließlich denselben Job. Trotzdem ist ihm bewusst, dass er sich verteidigen muss. Und eine Entschuldigung ist ebenfalls fällig.

»Es tut mir leid, aber du weißt ja, wie gerne ich Karaoke mag.« Er zieht das Laken zur Seite und klopft einladend auf die Matratze. »Wieso kommst du nicht rüber? Damit ich es wiedergutmachen kann.«

»Ich habe gleich einen Termin.«

Chloes neues Büro befindet sich in dem Teil der Stadt, in dem Regierungsgebäude, Anwaltskanzleien und andere juristische Firmen ihren Sitz haben. Eines Tages ist Will ihr in der Mittagspause zufällig dort begegnet – er hatte auf dem Bauamt gerade ein Debakel erlebt, sie wollte sich ein Sandwich holen. Sie waren beide völlig verdattert und leicht verlegen, als hätten sie sich gegenseitig bei etwas Verbotenem ertappt, dabei waren sie lediglich unverhofft für einen kurzen Moment in ihrer jeweiligen beruflichen Privatsphäre gestört worden.

»Außerdem habe ich in sechs Tagen meinen nächsten Eisprung. Heb’s dir also lieber auf, Seemann.«

»Aber in sechs Tagen bin ich noch in Frankreich.«

»Ich dachte, du bist am Freitag zurück.«

»Malcolm will, dass ich länger bleibe.«

»Was?«

»Tut mir leid, ich habe vergessen, es dir zu sagen.«

»Verdammt. Und wieder ein Monat vergeudet.«

Als »vergeudet« hätte Will den Monat eigentlich nicht bezeichnet.

»Es tut mir leid.«

»Das sagst du ständig.« Sie schüttelt den Kopf. »Ich muss jetzt los.«

Chloe tritt ans Bett. Die Matratze liegt auf dem Boden, ohne Gestell oder Lattenrost. Will hat bereits eine genaue Vorstellung von ihrem perfekten Bett, hat es nur noch nicht gefunden, und er will lieber noch warten als sich auf einen Kompromiss einlassen. Genau das ist auch der Grund, weshalb noch nicht alle Räume Türen haben, Türknäufe fehlen, Wasserhähne noch nicht installiert sind, die nackten Glühbirnen von der Decke hängen. Lieber gar nicht als bloß halb, lautet Wills Maxime. Das gehört zu den Dingen, die Chloe an dieser Renovierung in den Wahnsinn treiben, an ihrem Mann ganz allgemein. Ihr ist es völlig egal, wenn nicht alles perfekt ist. Für sie genügt es, wenn es halbwegs passt und funktioniert. Und genau deshalb ist Will nicht bereit, das Ruder aus der Hand zu geben. Er weiß genau, dass sie sich arrangieren, Kompromisse schließen würde, die für ihn nicht infrage kommen. Nicht nur im Hinblick auf das Haus.

Sie beugt sich herunter und gibt ihm einen flüchtigen Kuss.

Will hält ihren Arm fest.

»Ehrlich, ich bin spät dran«, sagt sie, wenn auch wenig überzeugend – eigentlich gar nicht –, errötet leicht, lächelt unterdrückt. »Ich muss los.«

Trotzdem versucht sie nicht, sich ihm zu entziehen, sondern lässt sich einfach nach vorn fallen, auf das Bett, geradewegs auf ihren Mann.

Will liegt ausgestreckt zwischen den Laken, während Chloe ihre Frisur richtet, ihre Ohrringe wieder anlegt, ihren Schal neu bindet. Tätigkeiten, die scheinbar automatisch, aber mit Entschlossenheit ausgeführt werden, wie es nur Frauen beherrschen, während Männer bloß gelernt haben, wie man sich rasiert.

»Ich sehe dir so gern zu«, sagt er.

»Mmm«, murmelt sie, ohne sich die Mühe zu machen, ihn zu fragen, was er genau damit meint.

Alle sagen, das zweite Ehejahr sei das schwierigste, aber ihr zweites Jahr war wunderbar glatt und reibungslos verlaufen. Sie waren jung, amüsierten sich miteinander, wurden beide dafür bezahlt, die ganze Welt zu bereisen, hatten eigentlich keine Sorgen. Das Jahr war herrlich gewesen. Ihr viertes gemeinsames Jahr ist hingegen die reinste Quälerei. Es fing damit an, dass sie in dieses halb verfallene Haus gezogen sind, ein sogenanntes Investitionsobjekt, das Chloes Vater ihnen in seinem Testament hinterlassen hatte. Drei Apartments, für eine lächerliche Summe an irgendwelche Faulenzer und Versager vermietet, mit massiven Baumängeln und undurchschaubaren Strom- und Wasserleitungsplänen. Ein Haus, in dem sich jedes nur erdenkliche Problem stellt und dazu noch einige mehr, mit denen keiner je gerechnet hätte.

Nach der Entkernung geriet die Renovierung ins Stocken, ehe sie vollends zum Erliegen kam, als ihnen – wenig überraschend – das Geld ausging, weil sich alles als wesentlich teurer entpuppte als erwartet. Genauer gesagt als Will erwartet hat, für Chloe hingegen haben sich sämtliche Erwartungen und Befürchtungen lediglich bewahrheitet.

Aus diesem Grund gibt es keinen richtigen Fußboden, die Sanitäranlagen funktionieren nicht einwandfrei, die Küche ist nicht fertig, einige Fenster sind nicht repariert, und die Isolierung ist noch nicht angebracht. Die Hälfte des ersten und der komplette zweite Stock sind unbewohnbar. Die Renovierung hat sich als nicht enden wollende Katastrophe entpuppt, sie sind pleite, und Chloe ist mittlerweile stinksauer, weil Will sich immer noch weigert, Kompromisse einzugehen, die die Fertigstellung erheblich beschleunigen würden.

Außerdem ist Chloe immer noch nicht schwanger, obwohl sie es nach einem regelrecht militärisch entworfenen Schlachtplan pausenlos »versuchen«. Dass Schwangerschaftstests und Ovulationskalender das genaue Gegenteil von Leidenschaft und Erotik sind, steht völlig außer Zweifel.

Wenn Chloe nicht gerade günstige Tage für ergebnisorientierten Geschlechtsverkehr in schwangerschaftsbegünstigender Missionarsstellung ermittelt, pflegt sie mehr und mehr ihre schlechte Laune, die sich in unterschiedlichen Varianten von »schlecht« manifestiert: feindselig schlecht, säuerlich schlecht, hasserfüllt schlecht und – das ist die heutige Variante – mit-den-Gedanken-woanders-schlecht.

»Was hat das zu bedeuten?«, fragt sie. »Diese verlängerte Reise, meine ich.«

Will zuckt mit den Schultern, was sie jedoch nicht sehen kann, weil sie gar nicht in seine Richtung blickt. »Das hat Malcolm noch nicht genau erläutert.« Er will erst mit ihr reden, wenn er Genaueres weiß. Wie die neue Stelle genau aussehen wird, ob eine Gehaltserhöhung oder noch mehr Reisetätigkeit damit verbunden sein werden.

»Wie geht’s Malcolm überhaupt?«

Im Zuge einer großen Umstrukturierung wurde Will vor einem Jahr bei Travelers eingestellt, obwohl Chloe strikt dagegen war. Sie sollten nicht beide in einem um seine Existenz kämpfenden Unternehmen in einer Branche arbeiten, die ohnehin auf dem absteigenden Ast war. Also hat sie ihre Vollzeitstelle gekündigt und teilt sich inzwischen als feste freie Redakteurin eine Stelle mit rund einem Dutzend weiterer freier Mitarbeiter, die teilweise nur sporadisch für den Verlag tätig sind und sich mit ihren Artikeln bestenfalls ein kleines Zubrot verdienen. Gleichzeitig kommen sie dadurch in den Genuss einiger Vorteile, beispielsweise der Nennung ihres Namens im Impressum und einer Visitenkarte mit dem Verlagslogo, was sich beides wiederum bei der Suche nach weiteren Betätigungsfeldern nutzen lässt. Die Suche nach weiteren Betätigungsfeldern – im Grunde ist das die perfekte Berufsbezeichnung für Zeitschriftenautoren. Chloe hat ihre Entscheidung nach reiflicher Überlegung und Abwägung sämtlicher Pros und Kontras getroffen. Sie ist die methodische Pragmatikerin, wohingegen Will der irrationale, gefühlsgesteuerte Idealist ist.

»Ich schätze, die Übernahme macht ihn echt fertig«, sagt Will. »Die Verhandlungen ziehen sich endlos hin, und beide Seiten wollen auf keinen Fall etwas übersehen. Er rennt gerade von einem Meeting zum nächsten.«

»Hat er Angst um seinen Job?«

»Keine Ahnung, zugeben tut er es jedenfalls nicht. Du kennst ihn ja. Aber in Wahrheit muss er das wohl, oder?«

Chloe brummt zustimmend. Sie kennt Malcolm besser als Will. Die beiden haben jahrelang zusammengearbeitet, und die Umstellung, als Malcolm zu ihrem Chef ernannt wurde, war nicht gerade einfach. Zwar haben damals, bei Chloes Kündigung, beide beteuert, die Trennung erfolge in hundertprozentigem Einvernehmen, trotzdem hat Will seine Zweifel. Das Kündigungsgespräch hinter verschlossenen Türen hatte sich verdächtig lange hingezogen. Außerdem behaupten beide steif und fest, es sei nie etwas zwischen ihnen gewesen – kein Flirt, keine Affäre, kein spontaner One-Night-Stand auf Mallorca oder in Malaysia. Und auch das bezweifelt Will.

»Also«, sagt sie, beugt sich vor und gibt ihm noch einen Kuss, der etwas großzügiger ausfällt als der vorangegangene. »Gute Reise.«

Manche Leute können Stunden damit zubringen, für eine mehrwöchige Reise nach Übersee zu packen. Sie stehen in ihrem begehbaren Kleiderschrank und gehen völlig planlos den gesamten Inhalt durch, kramen in Medizinschränkchen nach Zahnpasta und Shampoo in Reisegröße, durchsuchen sämtliche Schubladen und Regale nach einem Adapter. Vielleicht haben sie sogar noch irgendwo fremde Währungen herumliegen – in der Schreibtischschublade womöglich? Und sie überprüfen zweimal, dreimal, viermal, ob sie auch ihren Pass eingesteckt haben.

Will hat diese Amateurhaftigkeit längst abgelegt. Er nimmt seinen hellblauen Trolley aus dem Schrank, der dank seiner Farbe leicht zu beschreiben und bei der Fundstelle auf Anhieb auszumachen ist; außerdem würde er auf dem Gepäckband sofort ins Auge fallen, aber Will gibt grundsätzlich kein Gepäck auf. Mechanisch räumt er die Stapel ein, genau dieselben Sachen wie bei seinem letzten Trip, exakt auf die Koffermaße zusammengelegte Kleidungsstücke, die mit aufgerollten Socken und Unterhosen aufgefüllt werden. Nach fünf Minuten ist der Koffer gepackt, sind die Reißverschlüsse zugezogen, ist der Koffer mit dem befriedigenden Ploppen der Gummirollen auf dem Parkettboden aufgekommen.

Will geht in sein Arbeitszimmer und tritt vor das Regal mit den säuberlich beschrifteten Schuhkartons: Westeuropa, Osteuropa, Afrika &Mittlerer Osten, Asien & Australien, Lateinamerika & Karibik, USA. Er nimmt den Westeuropa-Karton heraus und wählt ein dünnes Bündel Euro-Banknoten aus einem von einer Klammer zusammengehaltenen Stapel, eine Handvoll Metrotickets und einen Stadtplan in einem burgunderfarbenen Mäppchen. Dann nimmt er den Steckdosenadapter heraus und schiebt den Stecker seines Computers in die zylinderförmige Öffnung. Als Letztes folgt sein Reisepass, ein dickes Exemplar mit vom Außenministerium hinzugefügten Zusatzseiten voll Stempeln und Visa, sichtbaren Beweisen für Einreise und Ausreise, für Kommen und Gehen. Nur selten bleibt seine offenkundige Reiselust bei den Beamten an den Einreiseschaltern unkommentiert. Wie oft wurde Will deswegen schon aufgehalten und wird es wohl auch in Zukunft weiter werden.

Er steht im Türrahmen und sieht sich um, aus Sorge, dass er etwas vergessen haben könnte. Was …? Dann fällt es ihm ein. Er zieht eine Schublade auf, nimmt eine in Packpapier eingeschlagene und in dem einer Seidenschleife versehene Schachtel heraus, die gerade groß genug ist, um in seine Jackentasche zu passen. Groß genug, um ihn daran zu erinnern, dass sie da ist.

Er geht die steile, wacklige Treppe hinunter ins Erdgeschoss, tritt durch die Haustür und hebt die Zeitung auf, ehe er die noch wackligeren Stufen in seinen handtuchgroßen Vorgarten hinabsteigt, in dem sich eine erstaunlich überlebenswillige Rose mit einer Handvoll perfekter roter Blüten an den schmiedeeisernen Zaun klammert.

Mit seinem Koffer im Schlepptau macht er sich auf den Weg zur U-Bahn, wie jede Woche, seit über zehn Jahren. Der Koffer rollt über die Überreste einer einzelnen Rose, die ein gewaltsames Ende gefunden zu haben scheint. Will blickt auf das rote Häuflein, fragt sich kurz, was passiert sein mag, wann und wieso jemand eine seiner Blumen direkt vor dem Haus töten wollen würde. Unwillkürlich kommt ihm der Gedanke, dass es Chloe gewesen sein muss.

Will macht sich zunehmend Sorgen, weil seine Frau ihm immer mehr entgleitet, dass ihre Ehe dem Druck aus Geldsorgen, Arbeitsbelastung und fortwährender Angst vor ungewollter Kinderlosigkeit nicht standhalten könnte. Er hat Angst, dass die Liebe irgendwann nicht mehr genügen könnte, dass all die unerfreulichen Dinge die schönen Seiten ihres Lebens ersticken.

Will beugt sich vor und stellt fest, dass es sich bei der dahingeschiedenen Blüte nicht um eine Rose, ja noch nicht einmal um eine Blume aus seinem Garten handelt. Stattdessen ist es eine Nelke, die jemand anderem gehört haben, der Leidenschaft eines anderen Menschen zum Opfer gefallen sein muss.

Vielleicht macht er sich ja um die verkehrten Dinge Sorgen.

2

New York City

Nur der Titel Chefredakteur steht auf dem Schild an der Tür, als wäre der Mensch dahinter so austauschbar und unbedeutend wie seine Vorgänger und jene, die ihm noch folgen werden. Ein Büro, das gewissermaßen einer Position gehört, nicht dem lebenden Menschen, der sie ausfüllt. In der siebzigjährigen Geschichte des Magazins gab es gerade einmal vier von ihnen.

»Herein!«

Malcolm Somers sitzt auf seinem prominenten Chefsessel hinter seinem prominenten Chefschreibtisch, direkt gegenüber von Gabriella Rivera, die von dem raumhohen Fenster auf die Avenue of the Americas eingerahmt wird. Die Straße selbst ist nicht zu sehen, sondern lediglich die Fenster der Bürogebäude ringsum, hinter denen sich Tausende und Abertausende anderer Existenzen tummeln, mit Anzügen und Krawatten, Computern und Kleiderhaken, ergonomischen Stühlen, Solarjalousien, L-förmigen Schreibtischen aus formaldehydverseuchtem Pressspan und mit nicht einmal einem Fitzelchen Himmel oder Straße in Sicht. Will man eines von beidem sehen, muss man die Nase ganz fest gegen die Scheibe pressen, wie Kinder es tun. Malcolms Kinder machen das regelmäßig.

Gabriella bleibt reglos sitzen, die perfekt geformten Beine übereinandergeschlagen, und lässt einen Fuß über dem Boden baumeln. Eine gertenschlanke, elegante Gestalt wie aus einer Werbeanzeige im Stil von »Sexy Geschäftsfrau sitzt auf einem stylishen Stuhl«.

»Entschuldigt die Störung«, sagt Will. »Mein Flug geht gleich …« Er steht im Türrahmen und wartet auf die Erlaubnis, eintreten zu dürfen. Und darauf, dass Malcolm Gabriella hinausschickt.

»Gabs?« Malcolm sieht sie auffordernd an.

Die stellvertretende Chefredakteurin lässt den Bruchteil einer Sekunde verstreichen, ehe sie nickt. Dann steht sie auf und streicht ihren Rock glatt – ein Exemplar, das die Regeln des Anstands gehörig strapaziert, wenn dies auch eine Frage der Sichtweise sein mag. Die meisten Männer würden sagen, dass er genau das richtige Maß an Länge und Enge besitzt, die meisten Frauen würden es wohl anders sehen.

Gabriella wendet sich um und schenkt Will ein strahlendes Lächeln, doch hinter der Fassade aus weißen Zähnen und vollen Lippen kann Will ihren Unmut erkennen, weil er ihr Gespräch (oder noch etwas anderes) gestört hat.

»Entschuldigung«, sagt Will. Eine weitere an eine Frau gerichtete Bitte um Verzeihung, die diese in Wahrheit nicht hören will.

Sie zuckt achtlos mit den Schultern. »Gute Reise. Frankreich, stimmt’s? Wie lange?«

»Eine Woche.«

Nachdenklich legt Gabriella den Kopf schief. »Wir sollten bald mal etwas zusammen trinken gehen«, sagt sie dann, allerdings glaubt Will nicht, dass das der Gedanke war, der ihr gerade durch den Kopf gegangen ist. »Ist schon eine ganze Weile her.« Im Vorbeigehen drückt sie seinen Arm, und er spürt, wie der glühende Funke ihrer sexuellen Energie auf ihn überspringt.

»Die Tür, bitte«, ruft Malcolm ihr hinterher.

Sie zieht sie von außen zu, vielleicht eine Spur zu energisch, aber immer noch leise genug, dass ihr keiner einen Strick daraus drehen kann.

Malcolms Sakko hängt über einem hölzernen Herrendiener, er hat die Ärmel seines Hemds hochgekrempelt. Wie immer steht sein oberster Hemdknopf offen, seine Krawatte ist gelockert, als würde er mit einem Scotch das Ende eines langen, harten Arbeitstags einläuten. Er sieht müde aus. Tränensäcke haben sich unter seinen Augen gebildet, und seine Wangen wirken eingefallen. Dabei strotzt er normalerweise vor Gesundheit und Vitalität. Malcolm ist einer dieser Naturburschen, die ihre Freizeit grundsätzlich im Freien verbringen, auf dem Wasser, im Sand oder im Gras, mit kleinen Kindern oder mit dem Golfschläger in der Hand. Aber jetzt sieht er erbarmungswürdig aus.

»Wie läuft es so, Rhodes?«, fragt er. »Tut mir leid, dass ich gestern nicht zur Afterparty bleiben konnte. Wer war denn noch dabei? Diese superscharfe Weinvertreterin?«

»Bitte, Mann, sag so was nicht. Eines Tages bekommt es noch jemand mit, und dann kriege ich mächtig Ärger.«

Malcolm hebt die Hände und verzieht das Gesicht zu einem Grinsen, das verrät, dass seine Frotzeleien zumindest teilweise aufgesetzt sind. Malcolm spielt stets eine Rolle. Nach außen gibt er den notorischen Frauenhasser und Kumpeltyp, genauso wie er in die Rolle des überkritischen Bosses, des launenhaften Chefredakteurs und des verheirateten Familienvaters mittleren Alters schlüpft. Eine Rolle nach der anderen, und jede von ihnen spielt er mit einer unübersehbaren inneren Distanz. Malcolm legt eine solche Ironie gegenüber allem und jedem an den Tag, dass er selbst seiner eigenen Ironie nur mit Ironie begegnen kann, was es schwer macht, seine wahren Gedanken und Gefühle zu ergründen.

»Und der Luxemburgtrip? Du warst doch zu einer offiziellen Feier eingeladen. Wo war das noch mal? Im Palast? In einem Schloss? Wie war’s?«

»Sterbenslangweilig. Allerdings durfte ich dem Großherzog die Hand schütteln. Die Party fand in seinem Palast statt, einem Riesenkasten mitten in der Stadt. Es waren Diplomaten, Banker, ein paar Mitglieder des europäischen Pseudoadels und schätzungsweise eine ganze Horde Spione in dunklen Anzügen eingeladen.«

Malcolm mustert Will, einen Mundwinkel leicht nach oben gezogen. »Okay, Rhodes«, sagt er und schlägt einen etwas schärferen Tonfall an. »Hast du vor, deinen Kurzartikel über die Schweizer Alpen in diesem Leben noch abzugeben? Wie lange kann ein Autor für dreihundert Wörter brauchen? Du bildest dir wohl ein, du könntest dir wegen deines Aussehens erlauben …«

»Das stimmt nicht.«

»… herumzutrödeln. Aber sollten wir wegen dir den Drucktermin verschieben müssen …«

»Hör auf! Ich liefere ihn heute noch ab.«

Malcolm steht auf, streckt sich und geht um seinen Schreibtisch herum. Wenn er längere Zeit gesessen hat, ist sein Hinken besonders ausgeprägt. Nach zwei Stunden im Theater oder einem Flug bewegt er sich wie ein arthritischer alter Mann, auf dem Tennisplatz jedoch nicht.

»Noch ein bisschen Feinschliff, dann steht das Ding. Ich schicke ihn ab, bevor ich fliege. Außerdem hat er fünfhundert Wörter, nicht dreihundert, du ignoranter Mistkerl.«

Malcolm lässt sich in einen Sessel neben einem niedrigen Tischchen fallen. »Setz dich, okay? Ich will mit dir über diese neue Kolumne reden, die ich neulich angesprochen habe. Sie ist für dich vorgesehen. Glückwunsch, Rhodes, das ist ein Riesenkarrieresprung.«

»Ich fühle mich geehrt.«

»Versuch bitte, deine Begeisterung im Zaum zu halten. Sie soll unter dem Titel Amerikaner im Ausland laufen und sich um Amerikaner drehen, die – rate mal – wo leben?«

»Im Ausland, vielleicht?«

»Genau diese messerscharfe Intelligenz erwarte ich von euch Eliteschreiberlingen von der Ostküste.«

»Ich stamme aus Minnesota.«

»Mit euren Geisteswissenschaftsabschlüssen von irgendwelchen Top-Unis.«

»Ich habe meinen Abschluss in Journalistik an der Northwestern gemacht. Aber hast du nicht irgendwo im Nordosten studiert? An einer Uni, deren Sportmannschaft scharlachrote Trikots trägt?«

»Wir wollen das volle Programm, Rhodes. Die Expat-Gemeinschaft, ihren Lifestyle, die Motive, aus denen die Leute dort hingezogen sind, nach welchen Kriterien sie ihre Wahl getroffen haben, ob sie mit der Kultur des jeweiligen Landes warm geworden sind, oder auch nicht. Wir wollen die Realität hinter der Fassade herausarbeiten, aber ohne den ganzen hässlichen Einsamkeitsscheiß und so. Du weißt schon, wie ich es meine …«

Will ist sich nicht ganz sicher, ob er ihn verstanden hat. »Worauf willst du hinaus, Malcolm? Worum genau soll es gehen?«

»Darum, worum es im Leben immer geht.« Malcolm streckt die Hand aus, die Handfläche nach oben gedreht. »Um Eskapismusfantasien. Um einen erstrebenswerten Lifestyle. Um Anzeigenverkäufe. Für die Serie gibt es mehr Geld, Rhodes. Fünf Riesen pro Jahr, plus Namensnennung und garantierte Impressumsfotos in vier Ausgaben, vorausgesetzt, du schaffst es, die vier Artikel zu liefern, du verdammter Faulpelz.«

Will lauscht Malcolms Stimme. Das ist nicht der Karrieresprung, den er sich erhofft hat, aber das ist ohnehin ein heikles Thema. Wills Vision von seinem beruflichen Fortkommen beschränkt sich auf die vage Hoffnung auf ein Verfilmungsangebot für eine Story, die er noch gar nicht geschrieben hat, oder einen Buchvertrag für eine Idee, die bislang nur in seinem Kopf existiert. Wie gern würde er daran glauben, dass er bekommen wird, was er verdient; dass die Welt – zumindest seine Welt, das weiße, gehobene Mittelschichtamerika mit Collegeabschluss und Jobs, bei denen man sich die Finger nicht schmutzig macht – genau so funktioniert, wie man es ihm stets versprochen hat: wie eine Leistungsgesellschaft. Aber was verdient ein Will Rhodes in Wahrheit? Steht es ihm überhaupt zu, neidisch auf das zu sein, was er nicht hat? Oder sollte er stattdessen dankbar für alles sein, was er besitzt? Will befindet sich am Scheitelpunkt seines Idealismus und schwankt von Tag zu Tag, manchmal sogar von Minute zu Minute, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, während er sich fragt, ob sich sein Leben immer noch als absolut perfekt entpuppen kann. Als wäre er wieder zwölf Jahre alt und würde zwischen Teenager- und Kinddasein hin- und hergerissen werden, heimlich von Mädchen schwärmen und zugleich nachts den Teddy im Arm halten.

Bei Malcolm sieht die Sache völlig anders aus. Die beiden Männer trennen rund zehn Jahre, eine Zeitspanne, in deren Verlauf der Idealismus blankem Pragmatismus weicht, vollständig und unwiderruflich. Will hat keine Ahnung, wie es normalerweise zu diesem Sinneswandel kommt, oder wann. Mit der Hochzeit? Mit der Geburt der Kinder? Wenn ein Elternteil stirbt oder beide? Mit dem dreißigsten Geburtstag? Dem vierzigsten oder fünfzigsten? Was bewegt die Menschen zu dem Gedanken: Es ist an der Zeit, endlich erwachsen zu werden, der Realität ins Auge zu blicken, mich endlich am Riemen zu reißen? Was auch immer den Wandel auslöst, noch ist Will nicht an diesem Punkt angelangt. Stattdessen befindet er sich in einem Zustand fortwährender Enttäuschung über die Welt und die eigene Unfähigkeit, seine selbst gesteckten Ideale zu erreichen.

»Wonach suchen wir, Malcolm? Nach etwas Besonderem, etwas, das anders ist?«

»Wir suchen immer nach dem Besonderen, nach dem Anderen, Rhodes, das weißt du doch. Anders, aber auf die ewig gleiche beschissene Art. Außerdem ist dir doch wohl bewusst, was dieser Auftrag bedeutet, oder?«

Will schüttelt den Kopf.

»Gelegenheiten ohne Ende. Da draußen gibt es jede Menge Expat-Weiber. Gelangweilte, rattenscharfe, geile Hausfrauen, so viele, dass du gar nicht wissen wirst, wo du anfangen sollst.«

»Ich bitte dich.«

Malcolm lächelt. »Mach dir schon mal Notizen. Deshalb haben wir dir noch ein paar Tage Südfrankreich dazugebucht. Das Pariser Büro hat alle Kontaktdaten, die du brauchst.«

»Echt?«

»Hast du etwa ein Problem damit, in Südfrankreich ein Gläschen Wein zu trinken?«

»Nein, aber ich bin das Archiv durchgegangen, und wir haben Dutzende ganz- und mehrseitige Artikel über Südfrankreich. Ich übertreibe nicht. Dutzende.«

»Du warst im Archiv? Willst du mich verarschen? Wieso das denn?«

»Was soll ich darauf antworten? Ich nehme meinen Job eben ernst.«

»Und das finde ich auch gut, aber das Archiv durchstöbern? Ich habe keine Ahnung, wo das überhaupt ist.«

»Unten im siebenundzwanzigsten, direkt neben der Buchhaltung.«

»Ich habe dich nicht danach gefragt.«

»Aber bestimmt bist du mir dankbar, dass ich es dir gesagt habe. Gern geschehen.«

Malcolm sieht ihn zweifelnd an.

»Lange Zeit hatten wir in jeder dritten Ausgabe einen Artikel über Frankreich«, fährt Will fort. »Wenn du mich fragst, hat Jonathan das Thema ziemlich ausgetreten.«

Einen Moment lang hängt der Name des einstigen Chefredakteurs in der Luft. Jonathan Mongeleach war sehr beliebt, der Mittelpunkt auf jeder Party, immer umschwärmt von Frauen, begleitet von wilden Gerüchten über seine außerehelichen Aktivitäten, seinen erbitterten Scheidungskrieg und seine zahlreichen Laster. Jonathan wird schmerzlich vermisst. Andererseits hat sein Verschwinden – im wahrsten Sinne des Wortes, denn eines Tages war er einfach nicht zur Arbeit erschienen, und seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört oder gesehen – Malcolm zu seiner Beförderung verholfen und ihm das Eckbüro beschert, anfangs noch vorübergehend, inzwischen jedoch dauerhaft. Und Malcolm hat infolgedessen Will engagiert.

»Ich will ganz ehrlich sein«, sagte Malcolm damals. »Ich brauche einen Verbündeten, einen Adjutanten, einen Vertrauten und einen Tennispartner. Die Liste qualifizierter Bewerber ist kurz. Bist du dabei, Rhodes?«

Sie haben alle beide von Jonathans Verschwinden profitiert, das kann keiner abstreiten. Will hat sich einen besser dotierten Job bei einer angesehenen Zeitschrift geangelt, Malcolm hingegen hat noch viel mehr herausgeholt. Es war ein gewaltiger Schritt zum Chefredakteur eines renommierten Magazins, mit Dienstwagen plus Chauffeur, einem Spesenkonto für Kleider und alle möglichen weiteren Ausgaben. Und als Sahnehäubchen eine tolle Ehefrau und tolle Kinder, ein Traum von einem Apartment und ein Sommerhaus. Alles, wovon man nur träumen kann. Malcolm hatte bereits alles gehabt, und dann bekam er noch viel mehr.

Während der ersten Tage nach Jonathans Verschwinden dachten alle, er sei ermordet worden. Jonathan hatte viele Bewunderer, aber auch eine Handvoll Todfeinde. Als die Zeit verstrich und keine Leiche gefunden wurde, kam die Vermutung auf, Jonathan könnte sich schlicht und einfach abgesetzt haben. Es gab Spekulationen, er hätte Spielschulden gehabt und sei pleite gewesen, und Gerüchte über eine rachsüchtige Exfrau und das Finanzamt, das ihm auf den Fersen sei. Das Wort Selbstmord fiel, vielleicht auch ein fingierter. Es war von einer Lebensversicherung die Rede, zugunsten seiner Tochter, zu der er keinen Kontakt mehr hatte. Doch bislang gibt es keine konkreten Beweise, die etwas Derartiges bestätigen oder entkräften würden, und mittlerweile ist der Alltag wieder eingekehrt, mit den beiden Männern in ihren neuen Positionen.

»Vielleicht hat er sich ja nach Frankreich abgesetzt«, meint Will, »und kommt nie wieder zurück.«

»Ja, vielleicht. Aber wo auch immer er steckt, fest steht, dass er nicht gefunden werden will. Falls er überhaupt noch lebt.«

»Glaubst du, er ist tot?«

»Möglich wäre es. Wir wissen ja alle, was für ein schräger Vogel er war, durchtrieben und brillant, und wenn du mich fragst, war er in irgendetwas Dubioses verwickelt, das ihm zum Verhängnis geworden ist. Deshalb … wer weiß?« Malcolm öffnet eine Schublade und zieht einen gefütterten Umschlag heraus. »Apropos Frankreich, der hier ist für Inez. Gib ihn ihr einfach, wenn du ankommst.«

Will blickt auf den Persönlich/Vertraulich-Stempelaufdruck. Wieder einmal Dokumente für jemanden in einem anderen Land. Als Malcolm ihn vor einem Jahr zum ersten Mal um denselben Gefallen bat, hat Will gefragt, was in dem Umschlag sei.

»Siehst du den Persönlich/Vertraulich-Stempel«, erwiderte Malcolm, »und dass der Umschlag an jemand anderen adressiert ist als an dich?«

»Ja.«

»Das heißt, dass der Inhalt persönlich und vertraulich und für jemand anderen bestimmt ist.«

»Alles klar.«

»Erinnerst du dich an den Hackerangriff auf Sony? Das Personalbüro der US-Regierung? JPMorgan Chase? Snowden? Digitale Informationen, genauer gesagt die gesamte digitale Kommunikation ist nach wie vor höchst unsicher. Deshalb halten wir uns hier an die traditionellen Methoden.« Malcolm tippte auf den Umschlag. »Wir schicken uns gegenseitig riesige Papierstapel zu.«

Seitdem hat Will jede Menge dieser Umschläge nach Übersee mitgenommen, und einige von ihnen waren auch für ihn bestimmt: Memos, Gehaltsformulare, Unterlagen zur Krankenversicherung, Infos über Arbeitsrecht und Verzichtserklärungen.

»Ich muss dringend einen Anruf erledigen, also geh endlich.« Malcolm wedelt mit den Händen. »Los, hau ab.«

Will erhebt sich, durchquert den großzügigen Raum und legt die Hand um den Türknauf.

»Hey, Rhodes?«

Will dreht sich um.

»Pass auf dich auf.«

Falls Church, Virginia

Der Raum hat etwa die Größe eines Basketballfelds, aber die Decke hängt klaustrophobisch niedrig. Kaltes Neonlicht erhellt den grauen Teppichboden und die halbhohen, windigen Trennwände zwischen den rund hundert Arbeitsplätzen mit ihren laminatbeschichteten Schreibtischen, flexiblen Lampen und Schreibtischstühlen aus Plastik mit Netzeinsatz und Rollen, um sich in dem winzigen Kabuff ungehindert bewegen zu können. Auf jedem der Billigschreibtische steht ein Computer mit einem 23-Zoll-Monitor.

Alle Kabuffs sind besetzt. So etwas wie Urlaub gibt es hier nicht, ebenso wenig wie Platz für weiteres Personal, auch wenn es mehr als willkommen wäre. Hier wird im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet, auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Lichter im Raum brennen ununterbrochen. Die Mehrzahl der Mitarbeiter sind Asiaten, männlich, zwischen Mitte zwanzig und Ende dreißig. Sie bekommen einen Stundenlohn zwischen elf und neunzehn Dollar.

In seinem Kabuff am einen Ende des Raums erhält Raji eine Warnmeldung. Eine von einem runden Dutzend am Tag über die Reisedetails eines der rund fünfzehnhundert Individuen auf ihrer Beobachtungsliste.

US-Pass Nr. 11331968

Flug: 19 JFK nach CDG

Ticketkategorie: B11

Sitz: 11A

Warnstufe: 4

Er drückt auf Eingabe und wendet sich wieder seiner Tüte Barbecue-Kartoffelchips zu.

New York City

»Da ist er ja wieder, mein Freund«, sagt Reggie mit seinem gewohnten breiten Grinsen. Will hat den alten Knaben noch nie schlecht gelaunt erlebt, obwohl er seit Jahrzehnten am Check-in vor dem Flughafengebäude arbeitet.

»Wohin geht’s denn diesmal, 007?« Reggie witzelt gern, dass Will in Wahrheit Spion und nicht Autor und sein Name unter den Artikeln lediglich Tarnung sei. Er ist nicht der Einzige, der im Laufe der Jahre pseudowitzige Bemerkungen über seine Tätigkeit gemacht hat.

»Ich fliege nach Frankreich, Reggie.«

»Oh là là.« Die beiden Männer klatschen ab.

Will zieht die kleine Schachtel aus der Tasche. »Für Aisha. Das sind welche von diesen Pralinen, die sie so gern mag.«

»Das wäre doch nicht nötig gewesen.«

»Ich hab es aber gerne getan. Außerdem kriege ich die Dinger umsonst.« Was nicht stimmt. »Wie geht es ihr denn diese Woche?«

»Besser, danke.«

Will nickt. »Richten Sie ihr bitte meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag aus.«

»Das werde ich, Mr. Bond.« Reggie zwinkert ihm zu. »Gute Reise.«

Will begreift nicht, wie jemand mit einem derartigen Scheißjob so guter Laune sein oder zumindest so perfekt den Anschein erwecken kann, als wäre er stets bester Dinge. Andererseits ist ihm dieses ganze Vierzigstundenwoche-Ding ein Rätsel, weil er selbst im Grunde nie so gearbeitet hat.

Will betritt das Terminal. Überall hängen Schilder mit Markennamen – Kimberly-Clark, American Standard, Rubbermaid und Purell. Will erhascht einen Blick auf sich im Spiegel. Auch er ist eine Art Marke: Will Rhodes, Reiseautor, mit seinem wildledernen Notizbuch, dem Leinenjackett über dem Oxford-Hemd und einer Strickkrawatte, der Hose aus Baumwolltwill und den dicksohligen Halbschuhen. Solide, bequeme Kleidung, die selbst nach einer zwanzigstündigen Reise quer über den Großen Teich nicht knittert, fleckig oder fusselig wird.

Nach dem Start spült er seine Schlaftablette mit einem Glas Whisky herunter, klappt seinen Sitz nach hinten, schiebt sich die Ohrstöpsel hinein und zieht sich die Schlafmaske über die Augen. Routine. Er schläft fast sofort ein.

Will hat keine Ahnung, wie lange er geschlafen hat – Zehn Minuten? Drei Stunden? –, als ihn ein lautes Klappern weckt. Ein Schauder scheint durch die 747 zu gehen, so heftig, dass er die Vibration durch seine Schenkel bis hinauf in den Rücken spürt.

Er zieht die Maske herunter und nimmt die Ohrstöpsel heraus, dann wendet er sich dem jungen Mann neben sich zu. Er ist noch ein halbes Kind, höchstens dreißig, mit hohen Turnschuhen und einer nach hinten gekehrten Baseballkappe. Er hat mit einem Lolli im Mund ein Videospiel gespielt, bevor Will eingeschlafen ist.

»Was ist los?«, fragt er.

Der Typ starrt ihn mit schreckgeweiteten Augen und offenem Mund an, schüttelt den Kopf.

»Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Sicherheitsgurt fest geschlossen ist und die Tische vor Ihnen nach oben geklappt sind.«

Diesen Satz hat Will wie viele andere bereits Hunderte Male gehört: Entspannen Sie sich und genießen Sie den Flug. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Airline entschieden haben. Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Wir möchten Sie ganz herzlich an Bord willkommen heißen. Wir haben unsere endgültige Reiseflughöhe erreicht, und der Kapitän hat die Anschnallzeichen gelöscht …

Eine Flugbegleiterin hangelt sich an den Sitzlehnen entlang durch den Gang, knallt mit dem Knie gegen die vorderste Armlehne. Sie bleibt kurz stehen, um sich zu sammeln, ehe sie sich mit einem Satz quer durch den schmalen Vorraum auf einen Notsitz wirft, sich anschnallt, den Gurt festzurrt und tief durchatmet.

Sauerstoffmasken fallen aus den Fächern über ihnen. Panik macht sich breit. Will zieht sich eine Maske übers Gesicht und versucht, ganz ruhig und gleichmäßig weiterzuatmen, wie es in der Einführung immer demonstriert wird, während er mit wachsender Furcht wie erstarrt im weichen Leder von Sitz 11A sitzt.

Das Flugzeug fällt in ein Luftloch.

Die Leute fangen an zu schreien.

New York City

Malcolm marschiert durch das zwölfte Stockwerk und hält Ausschau nach einem Nachzügler, der ihn womöglich stören könnte. Die Mitarbeiter sind alle noch Anfänger, keiner würde es wagen, abends um halb acht noch den Chefredakteur zu belästigen. Nur der Foodredakteur, den alle Veal Parmesan nennen, sitzt noch im Büro. Er scheint kein Zuhause zu haben, macht aber auch nie Anstalten, Malcolm einen Besuch abzustatten.

Malcolm schließt seine Bürotür und geht ein paar Schritte an der Wand entlang, an der sich die Titelblätter alter Travelers-Ausgaben aneinanderreihen. Vor dem Bücherregal in der Ecke geht er in die Hocke, schiebt ein paar alte Reiseführer beiseite und tastet sich an der Regalwand entlang, bis seine Finger den Knopf finden.

Über Jahrzehnte hinweg war dies der einzige Sicherheitsmechanismus, doch im Zuge der überschwappenden Paranoia der Post-Nixon-Ära gelangte Jonathan Mongeleach, damals soeben zum Chefredakteur ernannt, zu der Überzeugung, eine zweite Sicherheitsstufe einführen zu müssen. In den Achtzigern wurde das analoge Schloss durch ein elektronisches und in den letzten zwanzig Jahren durch immer neuere Gerätschaften ersetzt. Und das in immer kürzer werdenden Abständen, weil die Sicherheitsberater und Entwickler jedes Jahr aufs Neue argumentierten, die Technologien hätten sich geradezu sprunghaft weiterentwickelt, wodurch die bestehenden Geräte geradezu lachhaft veraltet seien. Zumindest behaupten das all jene, die von der Technik leben, ohne dass der Endabnehmer, schon gar nicht Malcolm, je eine Chance hätte, den Wahrheitsgehalt ihrer Argumente zu überprüfen. Alles bloß ein Riesenschwindel.

Aus diesem Grund ist der Knopf lediglich eine sekundäre Sicherung. Malcolm aktiviert die Primärsicherung über eine hinter einem dicken Reiseführer verborgene Schaltfläche auf Brusthöhe, indem er seinen Daumen auflegt und eine lange Ziffernfolge eingibt.

Mit einem kaum hörbaren Klicken springt das gesamte Regal auf, während sich die Wand auf schweren Messingscharnieren ein paar Zentimeter weit öffnet. Malcolm drückt die mehrere Hundert Kilo schwere Wand noch ein Stück weiter auf und zwängt sich hindurch, ehe er sie hinter sich zuzieht und verschwunden ist.

3

Paris

Das Handy in der Tasche des großen, kräftigen Mannes gibt ein leises Piepsen von sich, das ihm verrät, dass eine wichtige Warnung eingegangen ist, die unmittelbare Reaktion erfordert. Die Nachricht wurde auf einem anderen Kontinent codiert und mit einer komplexen benutzergesteuerten App, die regelmäßig upgedatet wird, dechiffriert. Es scheint, als würde er sein halbes Leben mit Warten zubringen, bis irgendwelche Gerätschaften ihre Updates absolviert haben. Ständig steckt er sie irgendwo ein, geht ins Internet und wartet. Update läuft … Bitte warten Sie … Update läuft …

Er durchquert die schummrige Shabby-Chic-Bar eines Viersternehotels im 2. Arrondissement, die hauptsächlich von internationalen Geschäftsleuten und Edelnutten frequentiert wird. Genau deswegen ist er hier. Er ist auf der Suche nach einer Blondine mit blauen Augen, um eine Fantasie auszuleben, die ihn nicht mehr loslässt, seit er sich in der professionellen Gesellschaft einer anderen Blondine aufgehalten hat. Manchmal haben sie sogar über Sex gesprochen. Gütiger Himmel.

Er tritt auf den verlassenen Boulevard hinaus und wählt die Nummer besagter Blondine, die in diesem Moment in einem leicht heruntergekommenen Hotel in Bordeaux im Bett liegt und Robert Hughes’ Buch über Australien liest.

»Ja?«, sagt sie und stellt das Glas mit zimmerwarmem Mineralwasser beiseite. Ihr Haar ist auf Lockenwickler gedreht, und sie hat eine Schlammmaske aufgetragen. Sie tut alles in ihrer Macht Stehende, um morgen möglichst gut auszusehen. Nur schlafen kann sie nicht, obwohl es schon sehr spät ist.

»Er ist in der Luft«, sagt der Mann. »Bereit?«

Sie seufzt. Das ist eine dämliche Frage, die nach einer ähnlich dämlichen oder patzigen Antwort verlangt. »So bereit, wie ich nur sein kann, Roger.«

»Du machst deine Sache bestimmt ganz hervorragend.«

Vermutlich bildet er sich ein, aufmunternd zu klingen, dabei hat er in Wahrheit keine Ahnung, wie er ihr helfen kann. Was das betrifft, hat er weder Erfahrung noch Verständnis. Nicht mal ansatzweise. Unter all den miesen Dingen, die sie in ihrem Leben getan hat, wird das hier ein neuer Tiefpunkt sein.

»Absolut hervorragend«, salbadert er weiter. Eine dieser sinnlosen, pseudo-unterstützenden Phrasen.

Sie beendet das Gespräch, legt das Buch weg und starrt an die Zimmerdecke in der Hoffnung, bald einschlafen zu können.

Nordatlantik

So unvermittelt, wie sich die Turbulenzen bemerkbar gemacht haben, lassen sie nach, verschwinden schließlich ganz, und die Maschine gleitet wieder scheinbar mühelos in sechsunddreißigtausend Fuß Höhe über dem Ozean durch die Nacht, Hunderte von Kilometern vom nächsten Festland entfernt.

Das Gefühl, gleich sterben zu müssen, hat nur ein paar Sekunden gedauert, maximal eine halbe Minute, aber lang genug, um etwas an sich zu entdecken, von dem Will wünschte, es wäre ihm auch weiter verborgen geblieben.

Paris

Will lässt den Louvre hinter sich und geht weiter in den Jardin des Tuileries, über dem noch der morgendliche Dunst liegt, vorbei an den jungen Müttern mit ihren Kinderwagen, Zeitung lesenden alten Männern, jenen Menschen, die, egal in welcher Stadt, morgens die Parks bevölkern. An der Place de la Concorde verlässt er den Park und geht die Champs-Élysées entlang in Richtung Arc de Triomphe. Links von ihm befindet sich der Eiffelturm. Quasi das Greatest-Hits-Album der Seine-Metropole.

»Excusez-moi, Monsieur.« Ein alter Mann vertritt Will den Weg und hält ihm einen willkürlich zusammengefalteten Stadtplan vor die Nase. Neben ihm steht seine Frau mit strenger, frustrierter Miene. »Je cherche le café qui s’appelle Le Fouquet’s. Est-ce que vous le connaissez?«

Will wird ständig von Leuten in fremden Städten angesprochen und nach dem Weg gefragt. Manchmal kennt er ihn sogar. Meistens handelt es sich um Touristen, die auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten sind. Menschen wie dieser Mann, der einen deutlichen russischen Akzent hat.

»Oui.« Will deutet auf den Triumphbogen. »Là-bas.«

»Merci, Monsieur. Vous êtes très gentil.«

Schon seit seiner Kindheit ist Will ein leidenschaftlicher Kartenfan. Er kann sich mühelos die Namen von Straßen und Seen merken, erfindet fiktive Routen nach Feuerland und zum Nordpol, bestückt seine Weltkarte an der Wand mit bunten Stecknadeln nach einem codierten System, um von der Natur erschaffene Weltwunder von Sehenswürdigkeiten, die von Menschen erbaut wurden, und Ziele, die er bereits besucht hat, von jenen Orten zu unterscheiden, die er in seinem Leben noch sehen will.

Hinter dem Grand Palais biegt Will ab, lässt den Verkehr und den Trubel hinter sich und taucht in die stille Eleganz des 8. Arrondissements ein. Hier gibt es noch nicht einmal richtige Bürgersteige. Er ist müde und mit den Gedanken woanders, als ein Wagen so dicht an ihm vorbeifährt, dass er zur Seite springen und sich mit dem Rücken gegen die Hauswand pressen muss, um nicht von dem Peugeot überfahren zu werden. Der Fahrer lässt seinen Arm aus dem offenen Fenster hängen, nur wenige Zentimeter neben Will. Er könnte ohne Weiteres die Finger ausstrecken und ihm die Uhr vom Handgelenk reißen.

Will biegt um die nächste Ecke, dann um eine weitere, ohne den Stadtplan in dem burgunderfarbenen Mäppchen zurate ziehen zu müssen. Schließlich steht er vor dem eleganten Belle-Époque-Gebäude mit dem verschrammten, angelaufenen Travelers-Messingschild, das vor mehr als einem halben Jahrhundert an der Sandsteinfassade angebracht wurde.

Jeder aus der Travelers-Familie weiß, dass Paris die erste Dependance in Übersee war, ein Experiment in Form eines Nobelreisebüros, mit dessen Erfolg damals keiner rechnete. In seinen Glanzzeiten während der Neunziger unterhielt das Magazin fast drei Dutzend Büros in Übersee. Jedes fungierte teils als Reisebüro, teils als Redaktion und belieferte New York mit lokalen Storys, generierte Anzeigenkunden und bot allerlei Promotionsmöglichkeiten. Die vergangenen zehn Jahre haben sich für beide Branchen allerdings äußerst schwierig gestaltet. Doch in einem Zeitalter, in dem sämtliche Magazine neue Umsatzquellen ausloten – in Form von Festivals und Konferenzen, Modelinien und Innenausstattungsservices –, ist Travelers ein wahrer Pionier, der seinen Markenwert und das Vertrauen seiner Leser genutzt hat, um völlig neue Märkte zu bedienen.

Einige der Reisebüros werfen nach wie vor Gewinn ab. Selbst um zehn Uhr morgens an einem gewöhnlichen Werktag ist die Pariser Agentur im Erdgeschoss des Hauses geöffnet, wenn auch nur mit einer Notbesetzung. Eine Reiseberaterin sitzt mit der Le Monde in den sorgfältig manikürten Fingern hinter ihrem Schreibtisch direkt am Fenster. Um diese Uhrzeit ist noch nicht viel los, aber lange Öffnungszeiten sind einer der vielen Services, die Travelers seinen Kunden in Metropolen wie Paris bietet.

Doch Will ist nicht wegen des Reisebüros hergekommen.

Er legt seine Schlüsselkarte, die lediglich aus einem Magnetstreifen auf einem unbedruckten weißen Plastikkärtchen besteht, auf das Lesegerät, worauf die Eingangstür mit einem kaum hörbaren Klicken aufspringt. Dann geht er die Treppe in die premier étage mit den sechs Meter hohen Decken, dem Marmorboden und einer gewaltigen Doppeltür mit Messingknauf hinauf.

Will hat keine Ahnung, wer oder was im restlichen Gebäude untergebracht ist. Zwar hat er ab und zu Leute kommen oder gehen sehen, aber an keiner der Türen befindet sich ein Schild oder sonst etwas, das Aufschluss über die Nutzung der dahinterliegenden Räumlichkeiten geben könnte.

Will drückt auf einen Knopf, worauf ein taillenhohes Display in der Wand zum Vorschein kommt. Er zieht seine Zugangskarte durch den Schlitz, worauf sich eine weitere Tür öffnet. Dann betritt er die Pariser Dependance – einen einzelnen großen Raum, den sich zwei Personen teilen. Heute ist die junge Französin hier, an anderen Tagen ein Amerikaner mittleren Alters. Beide gleichzeitig hat Will noch nie gesehen. Ihm ist Inez mit ihren wehenden Schals, den Sommersprossen und den großen Rehaugen deutlich lieber.

»Bonjour, Monsieur Rhodes. Comment ça-va?«

»Ça va bien, Inez. Et toi?« Er zieht den Umschlag aus der Tasche und gibt ihn ihr.

»Pas mal.« Sie nimmt den Umschlag entgegen. »Et merci.«

Inez gibt den sechsstelligen, mit Tonfunktion versehenen Code für den Aktenschrank ein – ein Spezialschloss für einen Teilzeitredakteur, der blind ist. Die Töne sind kaum hörbar, erinnern Will aber an irgendetwas, an eine Melodie oder den Refrain eines Songs, den er mit seiner Band früher einmal gecovert hat. Es macht ihn ganz verrückt, dass er sie nicht zuordnen kann. Vielleicht ist das ja der erste Schritt hin zum Verfall. Nicht mehr lange, dann folgen Hörverlust und erektile Dysfunktion.

Inez nimmt eine Akte aus dem Schrank, die ebenfalls einen Umschlag enthält. Die Büros in Übersee wurden lange vor dem Siegeszug von Computern und Internet gegründet und haben infolgedessen perfekt funktionierende Ablagesysteme. Alle paar Jahre gibt es neue Anläufe für eine Digitalisierung, die der Chefredakteur jedoch jedes Mal aufs Neue beinhart abschmettert.

Will setzt sich und schlitzt den Umschlag mit einem Brieföffner auf, der schärfer ist, als er sein müsste, fast eine gefährliche Waffe. Er zieht ein paar Blätter heraus, überfliegt sie, betrachtet die Fotos im 13 x 18-Format, dann zwei Karten, die er eingehend studiert. Er merkt sich die wichtigsten Routen, prägt sich die Namen von Straßen und Parks ein, von Stränden und Museen, von Städten, Dörfern und Bergen. Wann immer er an einem Ort eintrifft, will er bereits wissen, wohin ihn sein Weg als Nächstes führen wird.

»Die Aufzeichnungen sind alle frisch?«

»Oui. Je croix que c’est vrai.«

»Manche kommen mir bekannt vor. Sind Sie sich sicher?«

»Sie wissen doch, dass ich es nicht bin, Monsieur Rhodes.«

Das Mädchen weiß nichts. Nie.

»Ah.« Sie hebt den Zeigefinger, öffnet eine weitere Schublade und reicht ihm einen großen Nylonbeutel.

Will nimmt ihn, öffnet den Reißverschluss, sieht hinein. »Merci, Mademoiselle, comme toujours.«

»De rien, Monsieur Rhodes.«

Den Rest des Tages kundschaftet Will die Stadt aus, fährt mit der Metro herum, stärkt sich mit dem ein oder anderen Espresso, während er sich Notizen macht. Am späten Nachmittag duscht er und zieht frische Sachen an, ehe er durch die von zwei Buchsbäumchen flankierte Hoteleingangstür tritt, vorbei an den beiden bulligen Portiers, die aussehen, als würden sie im Zweifelsfall hart durchgreifen.

Eine Frau, eingehüllt in eine Wolke aus Parfum und Haarspray und mit zahllosen Einkaufstüten behängt, fährt in einer Mercedes-Limousine vor. Sie mustert Will von oben bis unten, ehe sie die Sonnenbrille ein Stück nach unten zieht und ihre langen, in einem Chanel-Rock steckenden Beine auf die Rue Saint-Honoré stellt. Beflügelt von einem weiteren erfolgreichen Shoppingnachmittag, schwebt sie ins Hotel und freut sich auf ein schönes heißes Bad bei einem Glas gekühltem Sancerre und einem Magazin für Inneneinrichtung, gefolgt von einem Abendessen im L’Arpège, das die Bezeichnung Essen kaum verdient, gekrönt von einem befriedigenden, erdbebengleichen Fick mit ihrem gut aussehenden, ständig um die ganze Welt jettenden Ehemann.

Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das lediglich die mystifizierte Version ihres Lebens, die Will sich ausmalt, um sie seinen Lesern besser verkaufen zu können. Eine Fantasie, die er sich ausdenkt, wenn er sich zum Schreiben hinsetzt, um Sehnsüchte und Gelüste in seinen Lesern zu wecken. Bevor er hoffentlich den Sprung von der unerreichbaren Fantasie vom Leben dieser Frau zu einer erreichbareren, weniger fiktiven, solideren Version einer Käuferin schafft. Einer Frau, die in einem großen Haus in North Indianapolis lebt und nicht nach Paris zum Shoppen fliegt, sich aber trotzdem die Handtasche aus der Anzeige auf Seite neunundachtzig, gleich neben Wills Namen unter dem Artikel, leisten kann. Weil sie sie in jeder halbwegs gut sortierten Shoppingmall in den Staaten bekommt und nur so tut, als hätte sie sie in der Rue Saint-Honoré erstanden, während sie sich mit dem guten Stück in ihrer Armbeuge zu ihrem erstklassigen Tisch auf der Rue de Varenne begibt. Meistens funktioniert es ganz automatisch, trotzdem ist Will stets bewusst, dass die Aufgabe von Travelers in erster Linie darin besteht, den Leserinnen genau diese Handtasche zu verkaufen.

Er dreht eine Runde über die Place Vendôme, hauptsächlich um zu sehen, ob sich etwas verändert hat, was aber nicht der Fall ist. Es ändert sich nie etwas, nur die Renovierungsarbeiten im Ritz sind sichtlich vorangeschritten. Dann geht er zum Palais Royal hinüber, schlendert unter den Arkaden aus dem 17. Jahrhundert entlang, stromert durch Boutiquen und Antiquitätengeschäfte, sieht sich Lederwaren und alten Schmuck an. Er kauft Chloe ein T-Shirt mit einem aufgedruckten Terrier namens Gigi auf der Vorderseite. Seine Frau ist ein großer Terrier-Fan, allerdings nicht groß genug, um sich einen zuzulegen. Chloe ist der Überzeugung, keine gute Hundehalterin zu sein.

Am nördlichen Ende des Palais Royals befinden sich einige Weinbars. Er betritt eine – sie ist luftig gestaltet, mit viel hellem Holz und großen Fenstern –, genehmigt sich ein Glas Weißwein und eine kleine Vorspeise. Dann zieht er weiter in eine kleinere, vollere bar à vins um die Ecke, in der er früher schon einmal war, und beobachtet bei einem Teller Lammeintopf und einem Glas kräftigen Rotweins von seinem Hocker aus die anderen Gäste durch die verspiegelte Wand hinter dem Tresen, während er sich in seinem wildledernen Büchlein Notizen macht. Er hat es in Florenz gekauft, und es ist schon ganz abgegriffen und voller Kritzeleien, die er auf allen sieben Kontinenten gemacht hat. Es ist perfekt, sein kleines Notizbuch.