9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

«Komm jetzt, oder komm nie!» Diese geheimnisvollen Worte stehen auf der Einladung, die Ben Mackenzie eines Morgens vor seiner Tür findet. Sie lockt ihn in das alte Museum, das kurz vor dem Abriss steht – wenn Ben nicht bald einen bestimmten Gegenstand findet, der hier zwischen all den ausgestopften Tieren verborgen ist ... Oder sind sie vielleicht gar nicht ausgestopft? Ben stürzt sich Hals über Kopf in das Abenteuer, das Museum zu retten. Aber bald wird daraus eine gefährliche Sache – denn es ist auch Magie im Spiel, wirklich gefährliche Magie ... Ein unvergesslicher Roman über die Suche nach der eigenen Geschichte und die Kraft der Freundschaft – mit wunderschönen Illustrationen der Autorin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

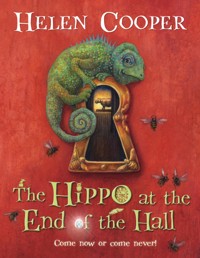

Helen Cooper

Das Museum der sprechenden Tiere

Aus dem Englischen von Anne Brauner

Mit Illustrationen der Autorin

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

«Komm jetzt, oder komm nie!»

Diese geheimnisvollen Worte stehen auf der Einladung, die Ben Mackenzie eines Morgens vor seiner Tür findet. Sie lockt ihn in das alte Museum, das kurz vor dem Abriss steht – wenn Ben nicht bald einen bestimmten Gegenstand findet, der hier zwischen all den ausgestopften Tieren verborgen ist ... Oder sind sie vielleicht gar nicht ausgestopft?

Ben stürzt sich Hals über Kopf in das Abenteuer, das Museum zu retten. Aber bald wird daraus eine gefährliche Sache – denn es ist auch Magie im Spiel, wirklich gefährliche Magie ...

Ein unvergesslicher Roman über die Suche nach der eigenen Geschichte und die Kraft der Freundschaft – mit wunderschönen Illustrationen der Autorin.

Über Helen Cooper

Helen Cooper ist für ihre Bilderbücher bereits mehrfach ausgezeichnet worden, u. a. mit der Kate Greenaway Medal. Sie wurden bisher in mehr als 26 Sprachen übersetzt. «Das Museum der sprechenden Tiere» ist ihr erstes Kinderbuch.

Für Ian Butterworth –

für die Gestaltung dieses Buches und aller anderen

AUSSERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN

In der dunkelsten und verzagtesten Stunde, in der alle schlafen sollten, leuchtete im Büro des Gee-Museums eine trübe Kugelfischlampe. Sie schenkte so wenig Licht, dass sie im Grunde kaum mehr als einen Schatten über die kleine Druckerpresse auf dem Schreibtisch warf. Denoch wurde auf irgendeine Weise eine letzte Einladung gedruckt. Ebenso erschienen irgendwie die fünf winzigen Wörter auf der Rückseite, die mit einem riesigen Stift geschrieben wurden, den man kaum halten konnte. Dort stand also Folgendes:

Komm jetzt oder komm nie!

Danach erlosch die Lampe mit einem Flackern.

Von nun an blieb es ruhig bis zur Morgendämmerung. Dann öffnete sich die Vordertür einen Spaltbreit, und ein Briefumschlag flog hinaus. Er war an die Treadlemill Road Nummer 33a adressiert und wurde mit der Bienenpost durch den zinngrauen Nebel befördert.

1. KapitelDie Einladung

Die Wohnung in der Treadlemill Road 33a am anderen Ende der Stadt war eine Souterrainwohnung, die unter einem Geschäft lag. Dort wohnte ein Junge namens Ben Makepeace mit seiner Mutter. Er hatte hellbraunes zerzaustes Haar und Augen, so scharf und dunkel wie die eines Spatzes. Hin und wieder half Ben im Laden oder auch in der Wohnung. Als er an diesem Morgen die Milch hereinholen wollte, lehnte ein Briefumschlag an der Flasche.

Für Briefe hatte Ben nicht viel übrig. Noch immer kam manchmal Post für seinen Vater, doch er stellte erleichtert fest, dass dieser Brief nicht für ihn bestimmt war. Für seine Mutter allerdings auch nicht – genau genommen wurde überhaupt kein Empfänger genannt, und der Umschlag war auch nicht zugeklebt. Hoffentlich war es nicht schon wieder eine Rechnung. Verstohlen warf er einen Blick hinein.

Da er nur eine schmale Briefkarte mit einem Bild darauf erkannte, hielt er das Ganze zunächst für Werbung, zog die Karte aber behutsam weiter heraus, weil auf dem Bild Tiere abgebildet waren. Ben liebte Tiere, aber zu seinem Kummer durften sie in der Wohnung kein Haustier halten. Abgesehen davon hätte man diese Tiere hier kaum als Haustiere bezeichnen können: Auf dem Bild entdeckte er eine Giraffe, ein Nilpferd und eine miesepetrige Eule. In der rechten unteren Ecke hockte ein spitzmausartiges Wesen mit einer Hängenase. Bens Herz schlug schneller, als er das Bild näher betrachtete, denn es rührte an seiner geheimsten Erinnerung. Von diesem Geheimnis hatte er noch nie jemandem erzählt.

«Was machst du denn da draußen?», rief seine Mutter.

Ben bekam ein schlechtes Gewissen und steckte die Karte wieder in den Umschlag. Dann stellte er die Milch auf den Küchentisch und legte den Umschlag daneben.

Bens Mutter, die wie Ben dunkle Augen, aber ganz andere Haare hatte, führte das Geschäft im Erdgeschoss. «Was ist das?», fragte sie nach einem Blick auf den Tisch.

«Das ist mit der Milch gekommen.»

Nachdem seine Mutter den Brief geöffnet hatte, verzog sie das Gesicht und blieb reglos stehen, doch dann sagte sie nur: «Ich dachte, das alte Gee-Museum wäre längst geschlossen.»

Ben nahm ihr die Karte ab und betrachtete sie eingehend, während er seine Cornflakes aß. Die Spitzmaus auf dem Bild hielt einen Stift, als hätte sie gerade die Buchstaben am unteren Rand geschrieben:

KOMM DOCH MAL VORBEI

«Ich finde, das sieht wie eine Gratis-Einladung aus», sagte er. «Vielleicht hat es wieder aufgemacht.»

«Kann sein», sagte seine Mutter und biss sich auf die Lippe.

«Ich würde gerne hingehen», sagte Ben.

«Ach ja?» Sie klang angespannt.

«Für zwei, steht da.»

«Aber ich weiß nicht, wann ich Zeit dafür habe.» Bens Mutter war ganz blass um die Nase geworden, doch nun musste sie die Post durchsehen, die in der Zwischenzeit gekommen war. Ben sah ihr an, dass es vor allem Rechnungen waren. Er wusste, dass Mum Geldsorgen hatte und deshalb nur selten aus dem Laden herauskam.

Das Geschäft hieß «Herrliche Hobbys». Früher hatten sie Bastelsachen verkauft, doch mittlerweile hatte Mum alles Mögliche im Angebot: Künstlerbedarf, Stickseide, Knöpfe und Wolle, Briefpapier und Sticker, außerdem Modellfiguren, die man mit nach Hause nehmen und lackieren konnte, einen Stapel interessanter Bücher und tausend Kleinigkeiten für Kinder. Manchmal war viel los. Meistens nicht, aber trotzdem hatte Bens Mutter es gern, wenn er samstags mithalf – für den Fall, dass es doch einmal voll werden sollte.

Der nächste Tag war ein Samstag.

Ben schwenkte die Einladung. «Darf ich Sonntag allein hingehen?»

Mum sortierte stirnrunzelnd die Rechnungen und antwortete nicht.

«Du sagst dauernd, in meinem Alter wärst du schon überall alleine hingegangen.»

«Allerdings», erwiderte seine Mutter ungewöhnlich schroff.

«Ja dann … darf ich nun allein dahin?»

«Es ist … ich halte es für keine … also, ich mag es, wenn du selbständig etwas unternimmst, aber das ist ein bisschen weit weg. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass es dir gefällt.»

«Wo ist das überhaupt?» Ben drehte die Briefkarte um. Auf der Rückseite stand zwar keine Adresse, aber die fünf winzigen, mit der Hand geschriebenen Wörter:

Komm jetzt oder komm nie!

Als er noch einmal in den Umschlag schaute, fand er eine kleine braune Feder, die sich unten ans Papier schmiegte – sonst nichts.

«Das Museum liegt unten am Fluss, auf der anderen Seite – in der Nähe der Brücke, glaube ich – und nicht weit vom Wehr. Dahin darfst du natürlich auf keinen Fall gehen!»

Ben seufzte. «Ich habe dir schon tausendmal versprochen, dass ich einen großen Bogen um den Fluss mache. Aber ich will in dieses Museum, und so weit ist es nun auch wieder nicht – wieso hast du was dagegen? Was gefällt dir daran nicht?»

Seine Mutter packte einen Karton mit Künstlerbedarf aus, den sie mit nach oben nehmen wollte. Sie hatte ihren Haferbrei nicht aufgegessen, und Ben fürchtete, dass sie gar nichts mehr sagen würde, denn sie verstummte oft, wenn sie eine Unterhaltung beenden wollte. Doch kurz darauf fuhr sie fort: «Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Es ist nur … egal – seit wann interessierst du dich für Museen?»

«Seit heute. Können wir es uns vielleicht im Internet ansehen?»

Bens Mutter kaute auf ihrer Lippe, gab dann aber nach. «Du bist ja hier schon fertig, meinetwegen kannst du vor der Schule noch kurz nachsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine Homepage haben – dann müsste sich schon sehr viel geändert haben. Früher wurde das Museum von einer sehr alten Dame geleitet – aber die müsste eigentlich schon gestorben sein.»

In der knappen Zeit fand Ben zwar keinen Suchmaschinentreffer für das Gee-Museum, dafür aber eine Homepage des vollkommen neu ausgestatteten Entdeckermuseums. Es wirkte sehr modern.

Seine Mutter schaute ihm über die Schulter. «Da könntest du doch hingehen», schlug sie vor. «Das ist viel näher, mitten in der Stadt, und sie stellen auch ausgestopfte Tiere aus. Außerdem … wow, sieh dir mal diese gestylte Direktorin an. Denken sie etwa, dass sie besonders einladend aussieht?»

«Die sieht aus wie ein riesiges Insekt», kicherte Ben. «Da gehe ich ganz bestimmt nicht hin, womöglich frisst sie mich auf.»

«Sei nicht so frech», sagte seine Mutter, doch sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Ihr Lächeln bedeutete Ben so viel, dass er das Museum nicht mehr erwähnte, aber bevor er zur Schule ging, stellte er die Einladung auf das Regal in seinem Zimmer, wo er ganz besondere Dinge aufbewahrte. Er wollte seine Lehrerin nach dem Gee-Museum fragen. Vielleicht hatte sie ja davon gehört.

ÖFFNUNGSZEITEN

Im Gee-Museum verging der Tag wie gewöhnlich. Das Haus war voll wie immer – voller Schatten, denn die Fenster waren klein und die Wände in einem Mahagonibraun gestrichen, während die Lampen von einem Generator mit Strom versorgt wurden, der nicht einmal gut funktioniert hatte, als er noch neu gewesen war. Nun war er nicht mehr neu, und die Lampen brannten wie eine Taschenlampe mit einer alten Batterie. Hin und wieder flackerten sie oder gingen ganz aus und tauchten die Räume in eine sanfte Dunkelheit, die nach Mottenkugeln und Honig roch, nach Kisten, die lange niemand geöffnet hatte, und nach Zeit, die verging.

Dennoch war das Haus bezaubernd – wenn man denn hineinkam.

Wer hineingelangte, entdeckte zum Beispiel einen Bienenstock aus Kristall mit lebendigen Bienen oder das Riesenei eines ausgestorbenen Elefantenvogels und eine Sonnenuhr, die auf einen Löffel passte.

Wenn man hineingelangte, fand man vielleicht eine silberne Flasche, in der eine Hexe stecken sollte, oder eine spektakuläre Sammlung seltener ausgestopfter Tiere oder alle möglichen kummervoll wirkenden Exemplare in Vitrinen, Schubladen und Gefäßen, von denen nicht wenige einen Hauch von Magie zu verströmen schienen.

Wenn man denn hineingelangte – was normalerweise nicht der Fall war. Das Gee-Museum war fast immer geschlossen.

An den meisten Tagen war die alte, uralte Direktorin Constanze Garner-Gee schlicht zu erschöpft, um es zu öffnen. Stattdessen wartete sie und hoffte auf etwas, das wahrscheinlich völlig unmöglich war. Sie gab sich ihrem sehnlichen Wunsch hin, während ihr die Zeit und das Geld ausgingen und die frohen Gedanken und Worte ehemaliger Besucher wie Geister in der Düsternis zu schweben schienen.

2. KapitelEine geheime und besondere Erinnerung (an Dad)

«Von einem Gee-Museum habe ich noch nie gehört», sagte Bens Lehrerin. «Aber man hat mir haufenweise Informationsmaterial über das Entdeckermuseum geschickt. Möchtest du eine Broschüre?» Sie hielt ihm einen Flyer mit der Insektenfrau auf dem Titelblatt hin.

«Nein danke», sagte Ben.

Seine Lehrerin blickte zweifelnd in ihren Computer. «Tja, online kann ich es nicht finden, du könntest in der Zentralbibliothek nachfragen. Die hat heute Nachmittag geschlossen, aber du könntest deine Mutter bitten, morgen mit dir hinzugehen.»

Doch Ben wollte bei seiner Mutter nicht schon wieder von dem Museum anfangen. Außerdem durfte er ohne Begleitung in die Bibliothek gehen, denn sie erlaubte ihm ziemlich viele Freiheiten, weil sie so viel arbeiten musste. Leider waren die Eltern seiner Freunde nicht so großzügig, sodass Ben ziemlich oft allein war.

Ich entdecke ja ganz gern Dinge auf eigene Faust, sagte er sich immer wieder. Ich bin eben genau wie Dad.

Genau genommen hatte er keine Ahnung, ob das stimmte, weil sein Vater tot war. Sein Dad war in einem Ein-Mann-Boot davongesegelt und nie wiedergekommen, als Ben nicht einmal drei Jahre alt war.

«Auf hoher See verschollen», sagte Bens Mutter – wo oder warum, wusste niemand. Sie sprach nicht gern darüber, und wenn Ben hin und wieder Fragen stellte, wurde sie ganz still und betrübt – und dann wechselte sie das Thema. Im Laufe der Jahre hatte Ben verstanden, dass es überhaupt keinen guten Zeitpunkt gab, in dem er sich nach seinem Vater erkundigen konnte. Und im Moment kam das sowieso nicht in Frage, weil sie Sorgen hatte. Es ging um die Miete. Ihr Vermieter hatte sie schon wieder erhöht, und Bens Mutter befürchtete, dass er vorhatte, das ganze Haus zu verkaufen.

«Er will uns hier raushaben», sagte sie manchmal. «Dann kann er das Grundstück an einen dieser Bauunternehmer verhökern, die ein Vermögen damit verdienen, alte Häuser abzureißen und neue zu bauen.»

«Aber das ist doch unser Zuhause», beharrte Ben, wenn sie so redete, und dann sah seine Mutter noch besorgter aus, bis er sie fest drückte und sagte: «Uns passiert schon nichts, du wirst sehen.» Er hoffte, dass es so kommen würde, wenn er es nur oft genug sagte.

Wenn Ben an seinen Vater dachte, war er oft eher neugierig als traurig. Er konnte sich nämlich kaum noch an ihn erinnern. In allen Einzelheiten hatte er nur noch einen gemeinsamen Nachmittag im Gedächtnis, und diese Erinnerung hatte er fast für einen Traum gehalten – bis er vorhin den Briefumschlag geöffnet hatte.

Wenn es sich tatsächlich um eine echte Erinnerung handelte, musste er damals noch sehr klein gewesen sein, denn sein Vater hatte ihn mehrere Stufen hoch und durch eine mächtige schwarze Flügeltür in einen dunklen, lärmenden Raum getragen. Die Geräusche hatten Ben solche Angst eingejagt, dass er seinen Kopf in Dads Mantel vergraben hatte. Das eingerissene Futter war aus Seide gewesen und hatte nach Motoröl und Pfefferminzbonbons gerochen, richtig gut.

Doch sein Vater hatte ihn nicht viel weiter getragen, sondern im nächsten Raum auf den weitläufigen Boden aus dunklem Holz hinuntergelassen. Aus einem hohen Fenster fiel ein Lichtstreifen auf die Dielen, die unter seinen Füßen wie Trommeln klangen. Während sie warteten, war Ben immer wieder aus dem Lichtfleck hinaus-, und wieder hineingestampft und hatte wütend die Füße gehoben, weil er sich zurückgewiesen fühlte.

Schließlich war eine alte Dame gekommen. Er konnte sich noch gut an ihr glanzloses weißes Haar, ihr dunkelblaues Kleid und ihre Freundlichkeit erinnern. Dad hatte sich umgedreht und ihn zu sich gewunken, und sie waren der alten Frau zu einer Türschwelle gefolgt, über der ein Schild hing.

Hinter dieser Tür lag eine weitere Türöffnung mit dem gleichen Schild, und so ging es immer weiter, ein Gang folgte auf den nächsten, als stünde man zwischen zwei Spiegeln und würde die jeweiligen Spiegelungen betrachten – nur stand am Ende dieses überlangen Korridors ein Nilpferd. Während sie durch den Korridor gingen, hatte Ben gewusst, dass dieses Nilpferd sie erwartete, doch als sie bei ihm waren, liefen die Erwachsenen einfach weiter.

Ben aber war stehen geblieben.

Und ganz plötzlich hatte das Nilpferd etwas gesagt und dabei breit gelächelt:

«Das Leben könnte ein bisschen schwierig werden», seufzte es. «Aber bei deiner Mutter bist du in Sicherheit.»

Das hatte Ben nicht gefallen, denn er wollte nicht immer bei seiner Mutter in Sicherheit sein, sondern auch Abenteuer mit Dad erleben. Und die Worte verwirrten ihn auch. Aber er vergaß sie nie, und je älter er wurde, umso mehr fühlte er sich von ihnen verfolgt. Selbst in diesem Augenblick hatte er das Bild vor Augen, wie das Nilpferd seinen grauen Kopf gesenkt und mit ihm gesprochen hatte. Im Gesicht hatte es so viele Runzeln wie ein Stadtplan Linien, und es zwinkerte ihm mit seinen weisen braunen Murmelaugen zu.

Der Rest der Erinnerung wies einige Lücken auf wie ein unvollständiges Puzzle. Ben hatte noch einen Raum mit grüner Tapete im Gedächtnis, in dem es nach Bienenwachs gerochen hatte. Im Kamin brannte ein Feuer, und als sie sich setzten, hatte Bens Vater gelacht und geredet. Das wusste er noch genau, obwohl er sein Gesicht leider nicht mehr vor Augen hatte.

Umso genauer erinnerte er sich an die hellgrünen Teetassen, die mit Porzellanbienen verziert waren. Dazu bekam er einen schlichten blauen Becher mit Milch, und darüber war er sehr froh, weil er Angst vor Bienen hatte, auch vor solchen aus Porzellan. Das knusprige Brot, das auf dem Tisch stand, schmeckte ihm fast noch besser, denn er bekam eine Scheibe dick mit Butter und Honig geschmiert. Im Mund mischte sich das pfeffrigsüße Aroma mit dem abgerundeten Geschmack der Milch. Krümel kratzten ihn am Hals, und er wischte sie gerade weg, als eine Art Spitzmaus mit einer Hängenase hinter einer Zuckerdose auftauchte. Sie warf ihm mit ihren kleinen Augen, die wie schwarze Perlen aussahen, einen ernsten Blick zu.

«Schwer zu glauben, dass du jemals irgendwie von Nutzen sein sollst», sagte die Maus schließlich. «Putz dir wenigstens den Mund ab.»

Ben gehorchte – er nahm seinen Ärmel, und als er den Arm wieder senkte, war das Tierchen nicht mehr da. Seine letzte Erinnerung drehte sich um eine Lampe in Form eines Kugelfischs, die über einem Schreibtisch aus Holz hing. Sie glühte langsam auf. Dann zwinkerte der Kugelfisch Ben zu, der zurückzwinkern wollte …

… und an dieser Stelle ließ ihn sein Gedächtnis im Stich. Mehr fiel ihm dazu niemals ein, doch er hatte sich schon oft gefragt, ob er irgendwann den Sinn des Ganzen ergründen würde.

Am Abend, als Bens Mutter glaubte, er würde Computerspiele spielen, widmete er sich erneut seiner Suche nach dem Gee-Museum.

Er wollte schon aufgeben, weil er überhaupt nicht weiterkam, als er auf einen Link zu einer Homepage stieß, die uralt wirkte: Wegweiser für weniger bekannte Museen aus Vergangenheit und Gegenwart. Obwohl es aussah, als hätte seit Jahren niemand mehr etwas Neues ergänzt, scrollte Ben sich hindurch. Plötzlich fuhr er aufgeregt zusammen, denn ganz unten, knapp über den letzten Einträgen, fand er, wonach er suchte.

Dort stand:

Aber es gibt hier doch gar keine Straßenbahn, dachte Ben.

Er beschloss, mit dem Fahrrad zu fahren.

3. KapitelKomm jetzt oder komm nie

Es wurde Sonntagnachmittag, bis Bens Zimmer aufgeräumt war und er endlich gehen durfte.

«Ich fahre ein bisschen durch die Gegend», sagte er und umarmte seine Mutter. Vor Ungeduld war er schon ganz kribbelig und würde sich von nichts in der Welt abhalten lassen – weder von dem kühlen trüben Himmel noch von der sonderbar abfälligen Miene seiner Mutter.

Dennoch blieb sie länger an der Tür stehen als sonst.

«Du fährst doch nicht zum Wehr, oder?»

«Nein», antwortete Ben und zog sich den Schal wie ein Spion übers Gesicht. «Ich bin doch nicht blöd.»

Danach machte sie sich an seinem Fahrrad zu schaffen.

Und zu guter Letzt gab sie ihm noch etwas zu essen mit: zwei Puddingteilchen in Frischhaltefolie, die er in seine Tasche steckte.

Endlich, endlich, winkte er fröhlich zum Abschied und trat in die Pedale, bevor seine Mutter noch mehr Gründe einfielen, ihn zu Hause festzuhalten.

Er hatte sich seine Route bereits am Vorabend zurechtgelegt und fuhr jetzt schnell durch kleinere Straßen, sodass es nicht lange dauerte, bis er an den wilden grauen Fluss gelangte. Der Aussichtspunkt für Fußgänger und Fahrradfahrer in der Mitte der Brücke eignete sich gut für eine Pause, in der Ben die Teilchen essen und sich die Karte noch einmal ansehen konnte.

Er kannte sich mit Stadtplänen und Landkarten so gut aus, dass seine Mutter häufig scherzte: «Der Junge hat einen eingebauten Kompass.» Wenn er richtiglag, müsste die Dial Avenue die erste Straße auf der anderen Seite des Flusses sein. Er schaute kauend aufs Wasser. Am gegenüberliegenden Ufer stand eine Reihe alter Häuser. Dort, wo diese Häuser endeten, erstreckte sich eine große Baustelle mit halbfertigen modernen Häusern bis hinunter zum Fluss. Am äußersten Rand entdeckte er ein Stück des Wehrs und die dazugehörige Fußgängerbrücke, die außer Betrieb war.

Trotz seines Versprechens hatte Ben nicht übel Lust, das Wehr einmal eingehend zu erkunden. Es sah interessant aus, obwohl man von der Brücke gerade mal die Gischt des Wasserfalls erkennen konnte. Eine eingezäunte Halbinsel, die zwischen der Baustelle und dem Wehr in den Fluss ragte, versperrte ihm die Sicht. Sein Gefühl sagte Ben, dass das Museum zwischen diesen Bäumen lag.

Der bleierne Himmel spuckte einen dicken Regentropfen auf seinen Stadtplan und breitete sich wie ein Wink von oben direkt über der Stelle aus, wo er das Museum vermutete. Jetzt fing es richtig an zu regnen, und er musste weiterfahren, wenn er nicht klatschnass werden wollte. Auf dem Fahrrad überlegte er erneut, wieso seine Mum nicht wollte, dass er die Einladung des Museums annahm. Hatte sie nur Angst vor dem Wehr, oder wusste sie vielleicht etwas über den Nachmittag mit Dad?

Er hatte sie nie danach gefragt, zum einen, weil er es nicht wagte, aber doch auch, weil er das Geheimnis für sich behalten wollte.

Nachdem er die Dial Avenue problemlos gefunden hatte, fuhr er im Regen an den hohen verfallenden Häusern aus kleinen schwarzen Backsteinen vorbei. Da die meisten mehrere Türklingeln hatten, waren es wohl keine Einfamilienhäuser, aber nach einem Museum sahen sie alle nicht aus. Auf der Straßenseite, die dem Fluss am nächsten lag, war die Siedlung auf halber Höhe der Straße jäh zu Ende. Möglicherweise hatte dort einst eine prächtige halbmondförmige Häuserreihe gestanden, doch jetzt lag hinter einem Zaun nur eine weitere Großbaustelle, auf der Planierraupen und Bagger zwischen halbfertigen kastenförmigen Bauten zurückgeblieben waren. Hier hätte man sich gut verstecken können, doch irgendwie war es dort auch unheimlich – als hockten die Maschinen am Flussufer und überlegten, ob sie nicht hineingleiten sollten.

Jenseits des Schlamms und des mit Unkraut bewachsenen Bodens lag das Wäldchen. Zwischen den winterkahlen Bäumen entdeckte Ben einen Uhrenturm und schoss auf dem Fahrrad in diese Richtung. Schließlich stand er vor einem melancholisch wirkenden Gebäude, das aussah, als hätte ihm seit Ewigkeiten niemand mehr einen Besuch abgestattet. Die Einfahrt war mit welkem Laub übersät, das auf die Treppe geweht war. Die Farbe am Gebälk blätterte ab. Ben fuhr ans Geländer und warf einen nachdenklichen Blick auf die blinden Fenster und die durchnässte, käsegelbe Fassade. Sollte es das etwa sein?

Mit einem Mal summte eine pelzige Biene um seinen Kopf. Ben wedelte wild mit den Händen – Bienen mochte er nicht. Doch sobald diese Biene zu der Flügeltür gesaust war, rief er ihr mit schroffer Stimme, die selbstsicher klingen sollte, nach: «Was machst du denn hier draußen im Regen?»

Die Biene gab keine Antwort – nicht dass Ben eine erwartet hätte –, doch sie setzte sich auf ein kleines Schild links von der Tür. Ben stieg ab und lief die Treppe hinauf, um zu lesen, was dort stand:

Er hatte es also tatsächlich gefunden.

Doch sonntags hatte es geschlossen.

Und selbst wenn am nächsten Tag der dritte Montag im Monat sein sollte, hatte er nach der Schule keine Zeit. Ben konnte nur hoffen, dass seine Mutter ihm erlaubte, das Museum am Samstag zu besuchen – falls der nächste Samstag ein zweiter Samstag war. Woher sollte er das überhaupt wissen?

Verwirrt und enttäuscht trottete er die Treppe wieder hinunter. Der Regen hatte sich in eine wahre Sintflut verwandelt, und ihm war kalt. Obwohl er versuchte, es mit Fassung zu tragen, zogen sich seine Mundwinkel nach unten, als hingen kleine Gewichte daran. Ben war so elend zumute wie dem heulenden Himmel.

Auf der anderen Straßenseite fiel aus einem Café Licht auf den überfluteten Bürgersteig, und über den beschlagenen Fenstern hing ein sehr einladendes Schild, auf dem ein Stück Kuchen abgebildet war.

Ben wusste, dass er bei diesem Wetter lieber nicht Fahrrad fahren sollte. Er kramte in seiner Tasche, wo er ganz unten ein paar Münzen fand, die an einem zerknautschten Bonbon klebten. Reichte das für einen Muffin? Er schloss sein Rad am Treppengeländer an und ging über die Straße in das Café.

Drinnen war es warm, und es roch nach nassen Mänteln, Kaffee und frischgebackenem Kuchen. Die anderen Gäste, die ebenfalls nass geworden waren, aßen und tranken bereits genüsslich, während Ben wie ein hungriger Hund die Torten in der Vitrine anstarrte. Preisschilder gab es nicht.

«Was kostet ein Stück davon?», fragte er und zeigte auf einen honigfarbenen Biskuitkuchen, der mit Kirschen verziert war.

Zu viel jedenfalls, denn die Kellnerin nannte eine Summe, die er nicht bezahlen konnte.

Daraufhin wurde Ben nervös und zeigte auf eine Packung Orangensaft, den er sich bestimmt leisten konnte. «Ich nehme lieber den.»

«Trinkst du ihn hier?», fragte die Kellnerin, die angesichts seines klebrigen Kleingelds das Gesicht verzog.

Ben nickte mürrisch.

«Ich bringe dir den Saft an den Tisch.»

Er rutschte in eine Nische am Fenster, damit er sehen konnte, wann es aufhörte zu regnen. Sogleich kam der unerwünschte Saft mit einem ebenso unerwünschten Glas. Die Kellnerin drehte sich mit dem Tablett um und servierte einem stiernackigen Gast am Nebentisch eine Tasse Kaffee und ein großes Stück saftige Schokoladentorte. Der Mann trug einen zu engen Mantel und war in irgendwelche Papiere vertieft. Ben fixierte die Torte, während der Mann sie in sich hineinstopfte und vor sich hin krümelte. Seine dicken Lippen wirkten fast zu groß für seinen Mund, und er hatte spitze, dichtstehende Zähne, als hätte er mehr davon als andere.

Als die Tür aufging, zog es plötzlich.

Der Mann, der sein Kinn mit Schokoladenglasur beschmiert hatte, stand auf und winkte der Frau zu, die das Café betreten hatte. Sie war groß, mager und von ihren spitzen Schuhen bis zum Hut auf ihrem glatten runden Kopf beigefarben gekleidet. Sogar ihr Schirm war beige, auch ihre Katzenaugenbrille, wie auch ihr Lächeln und einfach alles an ihr beige war, bis auf ihre Fingernägel – die hatte sie in einem scheußlichen Dunkelrot lackiert. Ben hatte sie sofort erkannt: Das war die Direktorin des neuen Entdeckermuseums, deren Foto er im Internet gesehen hatte. Seiner Meinung nach sah sie im richtigen Leben sogar noch mehr aus wie ein großes, geschmeidiges Insekt.

Mit ihren hervorquellenden Augen schaute sie sich nervös um. «Bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, jetzt darüber zu reden?», murmelte sie.

«Mach dir keine Sorgen», erwiderte der Mann und bedeutete ihr, sich zu setzen. «Hier hat man seine Ruhe.» Er zwinkerte ihr zu. «Schön, dass du so früh gekommen bist. Ich möchte gerne noch ein paar Dinge durchgehen, bevor wir rüber zu der alten Frau gehen. Am Telefon schien mir das nicht so günstig – man weiß ja nie …»

«… wer zuhört?», beendete die Frau den Satz.

Der Mann nickte.

Bens Neugier war geweckt. Mum hat doch von einer alten Dame im Museum gesprochen, dachte er. Dann spitzte er die Ohren.

4. KapitelDas belauschte Gespräch

Die Insektenfrau ließ sich ein Stück von dem honigfarbenen Kirschkuchen bringen, aß höflich einen Bissen, ließ ihn stehen und holte einen Aktenordner aus ihrer Tasche. Der Duft der Torte verbreitete sich bis zu Ben.

«Wie eine alte Frau allein ein Museum leiten kann, ist mir unbegreiflich», sagte die Frau. «Bist du dir sicher, dass du nie irgendwelche Angestellte gesehen hast?»

Der Mann schlürfte seinen Kaffee. «Niemals», antwortete er. «Keine Ahnung, wie sie das macht, steinalt, wie sie ist.»

Die Frau drückte einen Zitronenschnitz über ihrer Teetasse aus. «Anscheinend ist sie immer schon da gewesen – ich habe das alles sehr sorgfältig geprüft –, und offenbar steht tatsächlich niemand bereit, das Ganze zu übernehmen, wenn sie aufhört. Das Museum war die ganze Zeit im Besitz der Familie Gee, und sie ist der letzte Nachkomme. Es sind keine überlebenden Erben verzeichnet.»

Der Mann nickte. «So sehe ich das auch.»

«Ich habe zwar einen Hinweis auf einen Verwandten gefunden, eine Art Cousin oder so, aber der ist vor einigen Jahren ertrunken. Und aus unerfindlichen Gründen gibt es auch keine Verwalter – wie es aussieht, interessiert sich einfach niemand dafür. Aber auf diese Weise ein Museum zu leiten ist absolut lächerlich.»

Die Frau griff zur Kuchengabel, als wollte sie noch einen Bissen essen, überlegte es sich aber anders und legte sie wieder auf den Teller. «Sie will doch bestimmt verkaufen, oder? In ihrem Alter muss es unendlich mühsam sein, das Musum immer wieder zu öffnen.»

«Es ist ja fast nie geöffnet.»

«Glaubst du, die Stadt greift ein, um es zu retten?»

«Früher hätte sie das vielleicht getan. Aber wie du weißt, ist seit der Überschwemmung im letzten Jahr kein Geld mehr in der Kasse. Und irgendwelche Sondermittel würden in dieser Gegend höchstens in die Reparatur des Stauwehrs fließen – das ist echt baufällig, geradezu gefährlich.»

«Nun ja, sie kann das Museum schließlich nicht ewig leiten.»

«Das sollte man meinen», erwiderte der Mann und lachte verbittert. «Seit Jahren versuche ich sie zu überreden, an mich zu verkaufen. Auf dem Grundstück könnte ich richtig viele Häuser bauen.»

Darum geht es also, dachte Ben angewidert. Der Typ ist Bauunternehmer, vielleicht so einer wie der, der Mums Geschäft kaufen will.

«Hoffentlich können wir sie dazu bringen zu verkaufen», sagte die Frau und ließ ihre bleiche dünne Zunge über ihre Oberlippe schnellen. «Aber wie lautet dein Plan, falls sie sich weiterhin weigert?»

Von diesem Moment an wandelte sich ihr Gespräch. Sie senkten die Stimmen und steckten die Köpfe zusammen. Die Blicke, die sie tauschten, waren gemein und voller Heimlichkeiten.

«Mir bleibt nicht mehr viel Zeit», zischte die Frau und verschränkte die Hände. Zwei dunkelrote Krallen ruhten unter ihrem spitzen Kinn. «Wenn ich nicht schnell handle, gehen die Fördergelder an eine andere Institution. Hast du dir etwas einfallen lassen, womit … also … womit man die alte Dame überreden könnte, schnell zu verkaufen?»

Der Mann saß sehr still da.

Sie beugte sich noch weiter vor. «Das Museum ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich dachte, mit ein bisschen Pech – zum Beispiel durch Ungezieferbefall? – könnte das die endgültige Schließung zur Folge haben.»

Der Mann rieb sich die Nase. «Meinst du etwa Ratten? Oder Insekten?»

«Hm … etwas in der Richtung.» Nach einem flüchtigen Blick auf den Kuchen schob sie die Hände in die Ärmel. (In Bens Augen sah sie nun wie eine Gottesanbeterin aus.)

«Eine Überschwemmung würde das Ende schneller herbeiführen», brummte der Mann.

«Aber dabei könnten die Ausstellungsstücke beschädigt werden.» Die Frau verzog ihren kleinen Mund. «Es sei denn, es wäre eine kleine Überschwemmung, natürlich … die größten Schätze der Sammlung lagern weit genug über dem Erdgeschoss. Eine überschaubare Überschwemmung würde also keinen schlimmeren Schaden anrichten, aber das Haus wäre doch trotzdem ruiniert, oder? Schimmel und Fäulnis, der Dreck aus dem Fluss, überquellende Abflüsse – das zu reinigen, wäre sehr teuer, nicht wahr?»

«Sollte man meinen», antwortete der Mann mit einem fiesen Grinsen. «Es kostet einen Haufen Geld, diese alten Häuser instand zu setzen – zumal eine Überschwemmung in diesem Winter niemanden wundern würde. Das Wehr wird nicht genügend gewartet. Ich habe es genau im Auge, weil wir immer noch auf dem angrenzenden Grundstück bauen.»

«Verstehe.» Die Frau zog eine Hand aus dem Ärmel und zuck-zuck-zuckte mit zwei dunkelroten Fingernägeln über den Tisch wie eine Spinne im Netz. «Das heißt … eine Überschwemmung … ließe sich vielleicht organisieren?»

Der Mann rieb sich nachdenklich den Stiernacken. «So was kann passieren … ein geplatztes Rohr … der hohe Wasserstand um diese Jahreszeit – wenn etwas ins Wehr fiele und eine Blockade verursachen würde … das brächte viele Probleme.»

Eine bedeutungsschwangere Pause entstand.

«Ach ja?» Die Frau starrte ihn mit ihren blassen Augen an.

Der Mann schniefte.

Sie musterte ihn mit ihrem Raubtierblick. «Ich muss es unbedingt haben.»

Der Mann nickte knapp. «Verstehe.»

Nun lehnte sich die Frau zurück. «Aber wer weiß?», sagte sie geschäftsmäßig. «Vielleicht geht es auch so. Ich habe ihr einen sehr verführerischen Vorschlag mitgebracht.» Sie reichte dem Mann den Ordner. «Ich glaube, wir machen uns ganz umsonst Sorgen. In ihrem Alter sollte es eine große Erleichterung sein, einen Käufer zu finden. Mit dem, was wir ihr anbieten, kann sie fröhlich in den Ruhestand gehen.»

«Und wer kann dir schon widerstehen?» Bei seinem Haifischlächeln schwabbelten dem Mann die Hängebacken. «Wenn jemand die alte Dame um den Finger wickeln kann, dann du.»

Die Frau lachte wie ein splitternder Spiegel. «Du bist dir ja sehr sicher.»

«Ich stehe hinter dir, und ich habe Freunde, die unser Projekt fördern, sobald sie unterschrieben hat.»

«Da gehe ich jede Wette ein.»

Er schaute auf seine protzige Uhr. «Bis zu unserem Termin sind es noch zwanzig Minuten. Wir können noch was trinken, während ich die Korrekturen ein letztes Mal durchgehe … außerdem hast du deinen Kuchen gar nicht gegessen – hättest du etwas dagegen, wenn ich …?»

«Iss ruhig», antwortete sie und schob ihm den Teller hin.

Bens Herz klopfte wie wild. Diese Leute wollten das Museum überschwemmen – mit Absicht!

Das musste er jemandem sagen.

Aber wem?

Der Polizei?

Würde man ihm glauben?

Würden die Polizisten eher einem Jungen oder einer elegant in Beige gekleideten Insektendame glauben? Die Antwort lag auf der Hand. Sie würden behaupten, er hätte etwas falsch verstanden, oder man sollte Erwachsene nicht belauschen.

Das würde Mum auch sagen.

Es gab nur eine Möglichkeit. Er musste die alte Frau selbst warnen.

Als die Kellnerin vorbeikam, huschte Ben hinter ihrem breiten Rücken aus der Nische, um nicht gesehen zu werden. Doch die Frau hob ruckartig den Kopf.

«Nur ein Kind», hörte Ben den Mann noch sagen.

5. KapitelZeit und Federn

Ben rannte durch die Pfützen zur Treppe des Museums zurück und klopfte an die mächtige schwarze Tür. Dann schaute er sich um, weil er beinahe befürchtete, dass die Insektenfrau ihn durch das Fenster des Cafés beobachtete.

Sie schaute nicht nach draußen.

Aber es machte auch niemand auf.

Er klopfte noch einmal, diesmal dringender.

Die Flügeltür blieb abweisend geschlossen. Ben bemerkte, dass der Oberbalken voller Spinnweben war, als hätte sich die Tür schon lange niemandem mehr geöffnet.

Oder tropische Superspinnen haben die Netze gesponnen, überlegte er ängstlich. Ben mochte Insekten nicht, und schon gar keine, die stechen konnten. Doch nun kam schon wieder eine dieser Bienen angeflogen, die im Februar eigentlich gar nicht vorkamen. Die Biene flog über seinen Kopf hinweg gegen den Spalt zwischen den beiden Türhälften.

Eine weitere Biene kam dazu.

Und noch eine dritte.

Für Bens Geschmack waren das entschieden zu viele Bienen, doch als er sich umdrehte, entdeckte er noch mehr, die über den Stufen einen Tanz im Regen aufführten. Rasch gesellten sich auch die Bienen von der Tür dazu. Sie kamen ihm ungewöhnlich dunkel und dick vor. Gleichzeitig versperrten sie ihm den Weg, oder es kam ihm jedenfalls so vor, als er erschrocken an die Tür zurückwich. Sie drückte sich hart an seinen Rücken, und als es nicht mehr weiterging, flehte Ben das Haus verzweifelt an: «Bitte lass mich rein!»

Er hatte nicht erwartet, dass die Tür tatsächlich aufging. Aber mit einem Mal schwangen die beiden Flügel nach innen, und da er sich so fest angelehnt hatte, stolperte er und wäre fast hingefallen. Während er noch das Gleichgewicht wiedererlangte, knallte die Tür zu.

RUMMS!

Ben hatte das Gefühl, dass er die Welt hinter sich gelassen hatte.

Er stand in einer dunklen Eingangshalle inmitten eines Orchesters aus Uhren in jeder Form und Größe, die mechanisch knarrten und tickten.

Wer hatte ihn hereingelassen?

Obwohl er niemanden sah, kribbelte sein Nacken, und er meinte, dass etwas vermeintlich Grünes – wenn es denn hell genug gewesen wäre, es zu erkennen – und Kleines von der Tür über die Steinplatten davonhuschte. Während sich Ben nach und nach an die Dunkelheit gewöhnte, bemerkte er nicht nur die Zifferblätter der an den Wänden aufgereihten Uhren, sondern auch leuchtende Augen, die auf ihn gerichtet waren.

Es waren die gelbbraunen Augen von Falken, die roten von Wasservögeln und die kleineren schwarzen Knopfaugen von Singvögeln. Auf jeder Uhr stand nämlich ein Vogel, und all diese Vögel blickten zur Tür, und wenn Ben sich die Augen, die Zifferblätter, die Steinplatten und die hohe verschattete Decke ansah, war es, als wäre er mitten in einen Gottesdienst geplatzt.

«Das sind doch nur ausgestopfte Vögel», redete er sich gut zu.

In der steinernen Halle klang seine Stimme lauter als beabsichtigt. Eine kleine Eule, die auf einer eleganten verglasten Uhr hockte, schien ihn missbilligend anzusehen – könnten Blicke laut sein, wäre der dieser Eule ohrenbetäubend gewesen.

Nicht hingucken, sagte sich Ben. Das ist nur eine ausgestopfte Eule.

Er wandte sich von der Eule einem bösartig wirkenden Schuhschnabel zu, der vor dem Kassenhäuschen stand, wo die Eintrittskarten verkauft wurden. Dort war es dunkel, niemand war da, und dahinter ging es rechts um die Ecke. Direkt vor ihm hing nur das alte Ölgemälde einer Familie in altmodischer Kleidung. Während die abgebildeten Erwachsenen ziemlich ernst dreinschauten, lächelte ein Mädchen mit hellbraunem Haar, das in der Mitte saß, auf eine geheimnisvolle Weise, womit sie jedes Zimmer erstrahlen lassen könnte. Ben hatte das Gefühl, dass sie ihn mit diesem Lächeln willkommen hieß, und ging ermutigt ein paar Schritte weiter. Doch plötzlich kribbelte etwas in seinem Schuh, und im selben Augenblick fing die verglaste Uhr, auf der die Eule saß, an zu schlagen.

Ben zuckte zusammen.

Die Uhr schlug siebenmal zur vollen Stunde. Doch die Zeiger auf dem bemalten Zifferblatt standen auf 3.55 Uhr. Die Uhr hätte überhaupt nicht schlagen dürfen.

Die Uhr ist schon alt, beruhigte sich Ben. Wahrscheinlich funktioniert sie nicht mehr so richtig.

Dann fiel ihm auf, dass er das Läuten und Uhrenschlagen ohne Verzögerung in seinem Fuß gespürt hatte. War das Schellen etwa ein Signal – wie eine Türklingel, die sein Kommen ankündigte?

Das konnte doch eigentlich nicht sein. Aber als er den Fuß hob, entdeckte er darunter einen flachen Messingknopf, der in die Steinplatte eingelassen war. Daraus schloss er, dass die Uhr schlug, sobald jemand auf dem Knopf stand. Und obwohl es ihm komisch vorkam, seine Theorie zu testen, indem er noch einmal darauftrat, tat er es trotzdem. Tatsächlich läutete es wieder.

Die silbrig hellen Töne hallten durchs Haus.

«Gleich kommt bestimmt jemand», murmelte er.

Als ihm die Einladung wieder einfiel, zog er sie aus der Tasche. Diesmal hatte er das Gefühl, die Eule auf dem Bild würde derjenigen auf der Standuhr ähnlich sehen. Daraufhin betrachtete er die echte Eule eingehender. Ihr Kopf saß gerader – hatte sie sich etwa bewegt?