29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

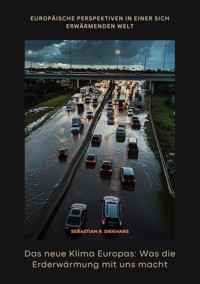

Die Erderwärmung ist längst keine abstrakte Bedrohung mehr – sie beeinflusst bereits heute unseren Alltag, unsere Umwelt und unsere Zukunft. In "Das neue Klima Europas: Was die Erderwärmung mit uns macht" nimmt Sebastian R. Diekhans den Leser mit auf eine eindrucksvolle Reise durch die facettenreichen Auswirkungen des Klimawandels in Europa. Wie verändern Hitzewellen, schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel unsere Landschaften und Ökosysteme? Welche Herausforderungen bringt der Klimawandel für Landwirtschaft, Städte und die Gesundheit der Menschen mit sich? Und wie können wir uns als Gesellschaft an diese neuen Realitäten anpassen? Dieses Buch verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit anschaulichen Beispielen aus dem Alltag und beleuchtet die Risiken, aber auch die Chancen, die in einer sich wandelnden Welt liegen. "Das neue Klima Europas" bietet Orientierung in einer Zeit des Umbruchs und ermutigt zu einem bewussten Umgang mit unserer Umwelt. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die die Zukunft unseres Kontinents aktiv mitgestalten möchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Sebastian R. Diekhans

Das neue Klima Europas: Was die Erderwärmung mit uns macht

Europäische Perspektiven in einer sich erwärmenden Welt

Einführung in die Erderwärmung: Ursachen und wissenschaftlicher Konsens

Grundbegriffe der Erderwärmung

Die grundlegenden Begriffe der Erderwärmung zu verstehen, ist essenziell, um die weitreichenden Auswirkungen zu begreifen, die diese auf unseren Planeten und insbesondere auf Europa hat. In diesem Unterkapitel werden wir die Schlüsselkonzepte erläutern, die das Fundament für unser weiteres Verständnis der Erderwärmung und ihrer Folgen bilden.

Ein zentrales Konzept in der Diskussion über die Erderwärmung ist das der "Globalen Mitteltemperatur". Diese bezieht sich auf die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde, ermittelt aus einem weltweiten Netzwerk von Wetterstationen, Bojen und Satelliten. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich diese Temperatur um etwa 1,1 Grad Celsius erhöht, verglichen mit präindustriellen Werten (IPCC, 2021).

Eng verbunden mit der globalen Mitteltemperatur ist der Begriff der "Treibhausgase". Diese Gase, zu denen Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O) gehören, sind natürlich in der Erdatmosphäre vorhanden. Sie wirken wie ein Mantel, der die Wärme, die von der Erdoberfläche abgestrahlt wird, teils zurückhält und somit die Erde wärmer macht, als sie es ohne Atmosphäre wäre. Aufgrund menschlicher Aktivitäten, insbesondere der Verbrennung fossiler Brennstoffe, sind die Konzentrationen dieser Gase seit dem 18. Jahrhundert stark angestiegen (National Aeronautics and Space Administration, 2020).

"Erderwärmung" und "Klimawandel" werden häufig synonym verwendet, weisen jedoch auf unterschiedliche Phänomene hin. Während sich die Erderwärmung auf die Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur bezieht, beschreibt der Klimawandel weitreichendere Veränderungen im Klimasystem der Erde, darunter Veränderungen in den Wettermustern, im Niederschlagsverhalten und Extremereignisse wie Dürren oder Stürme (World Meteorological Organization, 2021).

Für das Verständnis der Erderwärmung ist der Begriff "Klimamodellierung" ebenfalls von Bedeutung. Klimamodelle sind komplexe Computerprogramme, die das Klimasystem der Erde simulieren. Sie werden genutzt, um zukünftige Klimaentwicklungen basierend auf verschiedenen Annahmen über Treibhausgasemissionen vorherzusagen. Diese Modelle sind entscheidend, um Diskussionen über wahrscheinliche Zukunftsszenarien der Erderwärmung zu führen und politische Entscheidungen zu leiten (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021).

Schließlich ist der "Kipppunkt" ein weiterer wichtiger Begriff, wenn wir über die Erderwärmung sprechen. Kipppunkte bezeichnen kritische Schwellen im klimatischen System der Erde, bei deren Überschreitung es zu abrupten und irreversiblen Veränderungen kommen kann. Solche Veränderungen umfassen beispielsweise das Abschmelzen von Eisschilden oder das Absterben großer Waldgebiete, was wiederum die Erwärmung des Planeten weiter verstärken könnte (Steffen et al., 2018).

Zusammengefasst bieten die hier vorgestellten Grundbegriffe ein fundamentales Verständnis dessen, was unter Erderwärmung zu verstehen ist, wie sie gemessen und modelliert wird und welche potenziellen Risiken sie birgt. Mit diesem Wissen sind wir besser gerüstet, die Herausforderungen anzugehen, die die Erderwärmung für Europa und die Welt mit sich bringt.

Treibhausgase und ihr Einfluss auf das Klima

Treibhausgase sind eine Gruppe von Gasen, die in der Lage sind, Wärme in der Erdatmosphäre zu speichern und somit einen erheblichen Einfluss auf das Klima auszuüben. Zu den bedeutendsten Treibhausgasen zählen Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) sowie fluorierte Gase. Der natürliche Treibhauseffekt ist essenziell für das Leben auf der Erde, da er die globale Durchschnittstemperatur stabilisiert und somit lebensfreundliche Bedingungen schafft. Allerdings führt der menschengemachte Anstieg der Konzentration dieser Gase zu einer Verstärkung dieses Effekts und damit zu einem globalen Temperaturanstieg.

Kohlendioxid, das häufigste Treibhausgas, entsteht vorwiegend durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Seit Beginn der industriellen Revolution hat sich die Konzentration von CO2 in der Erdatmosphäre erheblich erhöht. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sind die aktuellen CO2-Konzentrationen die höchsten seit mindestens 800.000 Jahren (IPCC, 2021). CO2 bleibt zudem über Jahrhunderte in der Atmosphäre wirksam, was seine Rolle als dominierendes Treibhausgas unter den vom Menschen verursachten Emissionen unterstreicht.

Methan, ein weiteres starkes Treibhausgas, ist zwar in geringeren Mengen als CO2 in der Atmosphäre vorhanden, aber seine Wirkung pro Molekül ist etwa 28 Mal stärker. Methanquellen umfassen sowohl natürliche Prozesse wie Feuchtgebiete als auch anthropogene Quellen wie die Landwirtschaft, insbesondere die Viehzucht, sowie die Förderung und den Transport fossiler Brennstoffe. Ein entscheidender Faktor im Hinblick auf Methan ist seine relativ kurze Verweildauer in der Atmosphäre von etwa 12 Jahren, was bedeutet, dass eine Reduzierung der Methanemissionen sich relativ schnell auf das Treibhauspotenzial auswirken kann.

Lachgas, das drittwichtigste Treibhausgas, ist deutlich weniger konzentriert als CO2 oder Methan, besitzt jedoch ein 298-fach höheres Treibhauspotenzial als CO2. Hauptquellen für Lachgasemissionen sind landwirtschaftliche Praktiken, insbesondere der Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel, sowie industrielle Prozesse und einige Verbrennungsverfahren. Lachgas bleibt über 100 Jahre in der Atmosphäre aktiv, wodurch auch hier langfristige Auswirkungen zu erwarten sind.

Fluorierte Gase bestehen aus unterschiedlichen Substanzen wie Fluorkohlenwasserstoffen (HFKWs), Perfluorkohlenstoffen (PFKWs) und Schwefelhexafluorid (SF6). Obwohl ihre Konzentrationen derzeit vergleichsweise gering sind, haben diese Gase ein Treibhauspotenzial, das mehrere Tausend Mal stärker ist als das von CO2. Sie entstehen vor allem in industriellen Anwendungen und Prozessen, einschließlich der Herstellung von Kältemitteln, elektrischen Isolierungen und anderen spezialisierten Produktionen. Ihre atmosphärische Lebensdauer variiert stark von wenigen Jahren bis zu mehreren Tausend Jahren.

Die erhöhte Konzentration dieser Treibhausgase hat direkte Auswirkungen auf das Klima, indem sie zu einem ansteigenden Treibhauseffekt und somit zur globalen Erwärmung beitragen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich weitgehend einig über die direkten Zusammenhänge zwischen den menschengemachten Treibhausgasemissionen und den beobachteten Temperaturveränderungen des letzten Jahrhunderts. Modelle und klimatologische Daten, unter anderem von der NASA, bestätigen, dass die zunehmende Konzentration dieser Gase seit der industriellen Revolution der Haupttreiber der aktuellen Erderwärmung ist (NASA, 2021).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Verständnis der Rolle der Treibhausgase entscheidend ist, um die Mechanismen des Klimawandels zu begreifen. Mit einem besseren Wissen über ihre Quellen und Wirkungsweisen können gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um deren Emissionen zu verringern und die Erderwärmung in einem kontrollierbaren Rahmen zu halten. Die Reduzierung von Treibhausgasen ist daher ein zentrales Anliegen der internationalen Klimapolitik.

Historische Entwicklungen der globalen Temperaturen

Die Untersuchung der historischen Entwicklungen der globalen Temperaturen bietet uns entscheidende Einblicke in die Dynamiken der Erderwärmung und ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt und Gesellschaft. Von den Anfängen der Klimaforschung bis hin zu modernen Hightech-Analysen haben Wissenschaftler eine Fülle von Daten erhoben, die uns helfen, die Trends und Muster der globalen Temperaturveränderungen zu verstehen.

Die Rekonstruktion der Klimageschichte beginnt mit paläoklimatologischen Studien, die Eisbohrkerne, Baumringe, Sedimentschichten und weitere natürliche Archive nutzen, um vergangene Temperaturmuster zu dekodieren. Diese Methoden haben es uns ermöglicht, Klimaverläufe über Tausende von Jahren zurückzuverfolgen und zu erkennen, dass die Erde seit der letzten Eiszeit einer Reihe von natürlichen Klimaschwankungen unterworfen war. So zeigen beispielsweise die Eisbohrkern-Daten aus der Antarktis Temperaturschwankungen, die im Rhythmus von glazialen und interglazialen Zyklen auftraten.

Der Übergang von natürlichen zu anthropogenen Einflüssen wird besonders im Kontext der Industriellen Revolution deutlich. Infolge des massiven Anstiegs der industriellen Aktivität gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die Atmosphäre eine ungewöhnliche Zunahme von Treibhausgasen wie CO2 zu verzeichnen. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stiegen die atmosphärischen CO2-Konzentrationen von etwa 280 ppm (parts per million) in vorindustrieller Zeit auf mehr als 400 ppm im 21. Jahrhundert—a bsolute Rekordwerte, die in den letzten 800.000 Jahren durch Eisbohrkerndaten nicht erreicht wurden.

Moderne Temperaturaufzeichnungen, die etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts verfügbar sind, haben diese Trends mit erschreckender Deutlichkeit bestätigt. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit 1880 um etwa 1,2°C gestiegen, wobei die Erwärmung innerhalb der letzten Dekaden exponentiell zugenommen hat. Dieser Anstieg wird zumeist den inzwischen gut dokumentierten anthropogenen Einflüssen zugeschrieben, was im Fifth Assessment Report des IPCC mit hoher Wahrscheinlichkeit als Hauptursache für diesen Temperaturanstieg betont wird.

Wir können nun auch regionale Temperatureffekte betrachten. In Europa wurden insbesondere starke Erwärmungstrends in den letzten 50 Jahren beobachtet, die sich in häufigeren und intensiveren Hitzewellen, verringerten Schneebedeckungszeiten in alpinen Regionen und verfrühtem Frühlingseinzug manifestieren. Nach Angaben der European Environment Agency (EEA) hat sich Europa stärker erwärmt als der globale Durchschnitt, was auf regionale Klimaphänomene zurückzuführen ist, die die Auswirkungen der globalen Erwärmung noch verstärken.

Die Analyse dieser historischen Entwicklungen liefert grundlegende Hinweise, die unsere adaptive Handlungsfähigkeit stärken können. Indem wir die Muster und Ursachen der Temperaturveränderungen erkennen, können wir besser auf zukünftige Entwicklungen reagieren und geeignete Anpassungsstrategien entwickeln, die unser Leben angesichts der sich rasch wandelnden Klimabedingungen weiterhin lebenswert gestalten.

Zusammengefasst ist die Untersuchung der historischen Entwicklungen der globalen Temperaturen nicht nur eine akademische Übung, sondern ein notwendiges Werkzeug, um zu verstehen, wo wir stehen und wie wir, basierend auf wissenschaftlicher Erkenntnis, dem Klimawandel wirksam begegnen können. Ein kontinuierlicher wissenschaftlicher Diskurs und eine breite gesellschaftliche Sensibilisierung sind dabei von entscheidender Bedeutung.

Anthropogene Einflüsse auf das Klima

Die anthropogenen Einflüsse auf das Klima sind maßgeblich für das Verständnis der aktuellen Erderwärmung. Historisch betrachtet ist das Klima der Erde stets Veränderungen unterworfen gewesen, jedoch ist der rapide Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen in den letzten 150 Jahren vor allem auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Während natürliche Klimafaktoren wie vulkanische Aktivitäten, solare Variabilität und ozeanische Strömungen zwar weiterhin eine Rolle spielen, werden diese heute von menschgemachten Faktoren überlagert und verstärkt.

Im Mittelpunkt der anthropogenen Klimaeinflüsse stehen die Emissionen von Treibhausgasen. Seit Beginn der industriellen Revolution haben sich die atmosphärischen Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) erheblich erhöht. In einem Bericht der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heißt es, dass sich die CO2-Konzentration seit vorindustriellen Zeiten von 280 ppm auf über 410 ppm erhöht hat (NOAA 2023). Methan, hauptsächlich durch landwirtschaftliche Praktiken und Erdgasförderung freigesetzt, zeigt einen ähnlichen Trend.

Ein weiterer bedeutender anthropogener Einflussfaktor sind Landnutzungsänderungen, wie Abholzung und Urbanisierung. Wälder fungieren als Kohlenstoffsenken und absorbieren CO2 aus der Atmosphäre. Durch Abholzung wird dieser natürliche Kohlenstoffkreislauf unterbrochen, und der gespeicherte Kohlenstoff in Biomasse wird wieder in die Atmosphäre freigesetzt. Ein Bericht der Food and Agriculture Organization (FAO) von 2020 betont, dass jährlich etwa 10 Millionen Hektar Wald verloren gehen, was erheblich zur Zunahme der Treibhausgase beiträgt.

Zusätzlich tragen Aerosole und andere Schwebstoffe, die durch Industrieprozesse und Verkehr erzeugt werden, indirekt zum Klimawandel bei. Während Aerosole dazu beitragen können, die Erwärmung durch reflektierendes Sonnenlicht vorübergehend zu reduzieren, wirken sie sich negativ auf die Gesundheit aus und können das Niederschlagsmuster verändern. Studien deuten darauf hin, dass vor allem Rußpartikel (Black Carbon) in arktischen Gebieten das Abschmelzen von Schneedecken und Gletschern durch die Reduzierung der Albedo beschleunigen (IPCC 2019).

Das Zusammenspiel dieser anthropogenen Faktoren verursacht ein Ungleichgewicht im globalen Energiesystem der Erde, das als „Strahlungsantrieb“ bekannt ist. Der Strahlungsantrieb quantifiziert den Unterschied zwischen einfallender Sonnenstrahlung und der von der Erde abgestrahlten Energie. Laut dem fünften Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) resultiert der gegenwärtige Strahlungsantrieb vorwiegend aus einem Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen (IPCC 2014).

Es ist wichtig anzumerken, dass die Auswirkungen dieser anthropogenen Einflüsse auf das Klima nicht überall gleichmäßig verteilt sind. Regionen wie die Arktis erwärmen sich aufgrund von Rückkopplungsprozessen schneller als andere Teile der Welt. Dies führt zu einer Vielzahl von klimatischen Veränderungen, einschließlich der Verschiebung von Wettermustern, Anstiegen des Meeresspiegels und Zunahmen von Extremwetterereignissen.

In Anbetracht der komplexen Beziehung zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Klimasystem fordern Wissenschaftler verstärkte Bemühungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen sowie nachhaltige Landnutzungstechniken. Diese Ansätze sind entscheidend, um die langfristigen Auswirkungen der anthropogenen Klimabeeinflussung zu verringern und die Anpassungsfähigkeit des globalen Systems zu fördern. Wie der Einsatz erneuerbarer Energien, verbessertem Ressourcenmanagement und technologischen Innovationen dazu beitragen kann, wird in den nachfolgenden Kapiteln dieses Buches ausführlich behandelt.

Der wissenschaftliche Konsens zur Erderwärmung

Um den wissenschaftlichen Konsens zur Erderwärmung besser zu verstehen, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich die globale wissenschaftliche Gemeinschaft seit vielen Jahrzehnten mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels befasst. Die Erkenntnisse basieren auf einer umfangreichen Sammlung von Beweisen aus verschiedenen geologischen, atmosphärischen und ozeanografischen Studien. Eine überwältigende Mehrheit der Klimawissenschaftler ist sich einig, dass die Erderwärmung real ist und größtenteils durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Dieser Konsens ist das Ergebnis zahlreicher Studien, die durch präzise Beobachtungen und Messungen sowie durch komplexe Computermodelle unterstützt werden.

Schon 1988 wurde das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie gegründet, um eine objektive Bewertung der Informationen über die Erderwärmung und ihre potenziellen umwelt- und sozioökonomischen Auswirkungen zu bieten. In ihrem fünften Sachstandsbericht (2014) stellten die IPCC-Wissenschaftler fest: „Es ist extrem wahrscheinlich, dass menschlicher Einfluss die dominante Ursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist.“ Dabei wird „extrem wahrscheinlich“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent oder mehr definiert.

Die Bereitstellung solcher Evidenzlagen erfolgt durch einen kollektiven Arbeitsprozess, der als Peer-Review bekannt ist. In diesem Prozess werden wissenschaftliche Arbeiten von Fachkollegen aus dem gleichen oder einem ähnlichen Forschungsfeld begutachtet, um die Qualität der Forschung sicherzustellen. Diese Überprüfung bietet ein objektives Maß für Glaubwürdigkeit und Validität der präsentierten wissenschaftlichen Erkenntnisse, indem sie sicherstellt, dass die Forschung den strengen Standards der wissenschaftlichen Methode entspricht.

Eine wesentliche Quelle dieses Konsenses ist die Messung der Konzentration von Treibhausgasen durch bodengestützte und satellitengestützte Observatorien. Über hundert Jahre systematischer Datenerhebung zeigen einen deutlichen Anstieg von Gasen wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), und Lachgas (N2O). Darüber hinaus tragen hochauflösende Klimamodelle, die Ozeanzyklen, Landoberflächenveränderungen und atmosphärische Prozesse simulieren können, entscheidend zum Verständnis der langfristigen Klimatrends bei.

Wesentlich zum wissenschaftlichen Konsens ist der Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und CO2-Emissionen. Laut einem im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlichten Report, sind etwa 75 Prozent der von Menschen verursachten Emissionen auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe sowie auf Produktionsprozesse zurückzuführen (Global Carbon Project, 2020).

Zahlreiche wissenschaftliche Organisationen weltweit unterstützen den Konsens und betonen die Dringlichkeit politischer und gesellschaftlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Erderwärmung. Vorangegangene Erklärungen von Organisationen wie der American Association for the Advancement of Science, der World Meteorological Organization sowie nationalen Akademien der Wissenschaften untermauern die Notwendigkeit Kooperation und intensiver Forschungsgelder.

Ein kritischer Punkt im Verständnis des wissenschaftlichen Konsenses besteht auch darin, dass Unsicherheiten in Klimaprojektionen nicht bedeuten, dass die Erderwärmung ein ungewisses Phänomen ist. Vielmehr beziehen sich diese Unsicherheiten darauf, wie schnell oder in welchem Ausmaß bestimmte Szenarien auftreten könnten. Der IPCC betont in seinen Berichten immer wieder, dass wissenschaftliche Unsicherheiten nicht als Rechtfertigung für Untätigkeit gesehen werden dürfen. Stattdessen wird dazu aufgefordert, Politikmaßnahmen zu entwickeln, die flexibel auf neue Erkenntnisse reagieren können.

Wichtige Fortschritte in der Klimaforschung werden kontinuierlich durch internationale Konferenzen und Studien unterstrichen, bei denen Wissenschaftler die jüngsten Entdeckungen diskutieren und ihre Forschungsergebnisse teilen. Der wissenschaftliche Konsens zur Erderwärmung ist nicht statisch, sondern wird kontinuierlich aktualisiert, erweitert und präzisiert, während neue Daten gesammelt und analysiert werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass der wissenschaftliche Konsens zur Erderwärmung ein Schlüsselinstrument für politische Entscheidungsfindungen darstellt und die Grundlage für öffentliche Bildungsinitiativen bildet. Dieser Konsens ist notwendig, um die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit eines umweltverträglichen Verhaltens zu sensibilisieren und politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die nachhaltige Entwicklungen fördern.

Klimamodelle und Vorhersagen

Die Erderwärmung und ihre Auswirkungen sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Doch um die Tiefe und Tragweite des Problems wirklich zu begreifen, sind umfassende Klimamodelle notwendig. Klimamodelle sind komplexe mathematische Werkzeuge, die Wissenschaftler verwenden, um die Dynamik unseres Klimasystems zu simulieren und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu treffen. Diese Modelle sind von entscheidender Bedeutung, um die globale Klimapolitik zu informieren und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Ein Klimamodell besteht aus einer Vielzahl von Gleichungen, die physikalische Prinzipien wie die Thermodynamik, Fluiddynamik und Strahlung umsetzen. Moderne Klimamodelle, wie sie im 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) verwendet werden, integrieren auch wichtige Rückkopplungsmechanismen des Klimasystems, wie beispielweise die Albedo-Änderungen durch Eis- und Schneeschmelze oder den Wasserdampfkreislauf. Die Fähigkeit, diese Mechanismen zu modellieren, ist entscheidend, da Feedback-Prozesse die Erderwärmung verstärken oder abschwächen können.

Es gibt mehrere Typen von Klimamodellen, darunter globale Klimamodelle (GCMs), die das gesamte Erdsystem abbilden, und regionale Klimamodelle, die sich auf spezifische geographische Gebiete konzentrieren. Die globalen Modelle sind in der Lage, über Zeiträume von Jahrzehnten bis Jahrhunderten Vorhersagen zu treffen, während regionale Modelle detailliertere Projektionen für spezifische Regionen zu kürzeren Zeiträumen liefern können. Laut einem Bericht des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) in Hamburg erhöhen die Kombination aus beiden Modellarten die Genauigkeit und Relevanz der Klimaprojektionen (DKRZ, 2021).

Ein wesentlicher Aspekt der Klimamodellierung ist die Unsicherheit. Diese Unsicherheiten ergeben sich aus mehreren Quellen: der zukünftigen Entwicklung der Treibhausgasemissionen, Unvollkommenheiten im Verständnis der Klimadynamik und inhärente Variabilität des Klimasystems. Wie der Klimaforscher Gavin A. Schmidt betont, müssen diese Unsicherheiten transparent behandelt werden, um die Glaubwürdigkeit von Klimavorhersagen zu gewährleisten (Schmidt, 2022).

Ein weiteres entscheidendes Merkmal von Klimamodellen ist ihre Fähigkeit, sogenannte Szenarien zu generieren, die unterschiedliche Entwicklungsbahnen des Klimas darstellen, abhängig von möglichen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Die bekanntesten Szenarien sind die so genannten RCPs (Representative Concentration Pathways), die im 5. IPCC-Sachstandsbericht vorgestellt wurden. Diese RCPs stellen verschiedene Entwicklungen in Bezug auf Treibhausgas-Konzentrationen dar und reichen von einem optimistischen Szenario mit minimalen Emissionen (RCP2.6) bis zu einem pessimistischen Szenario mit hohen Emissionen (RCP8.5).

Zu betonen ist, dass, obwohl sie unverzichtbare Werkzeuge für die Klimaforschung sind, Klimamodelle keine perfekten Vorhersagen liefern können. Laut einem Bericht des MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change sind Klimamodelle eine Art „Zukunftswerkstatt“, die aufzeigen, welche Bandbreite an Klimafolgen unter verschiedenen Annahmen plausibel ist (MIT, 2023). Das Verständnis über den Einsatz und die Limitierungen dieser Modelle ist essenziell, um sie effektiv zur Gestaltung politischer Strategien zu nutzen.

Zusammenfassend spielen Klimamodelle eine zentrale Rolle in der Klimaforschung. Sie sind unerlässliche Werkzeuge, um die komplexen Wechselwirkungen in der Erdatmosphäre zu verstehen und um Vorhersagen über das künftige Klima zu erstellen. Durch den Einsatz modernster Technologie und wissenschaftlicher Methodik tragen sie dazu bei, das Verständnis von Klimadynamiken zu erweitern und die politischen Entscheidungsträger rechtzeitig über notwendige Maßnahmen zu informieren. Daher sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Bemühungen, der Erderwärmung mit fundierten und wissenschaftlich basierten Strategien zu begegnen.

Aktuelle IPCC-Berichte und deren Bedeutung

Der vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) veröffentlichte Bericht stellt einen entscheidenden Meilenstein im Verständnis der Erderwärmung und ihrer Auswirkungen dar. Der IPCC-Bericht wird oft als der Autoritätsbeleg auf diesem Gebiet angesehen und liefert eine umfassende Synthese der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich aus Beiträgen von Tausenden von Wissenschaftlern weltweit zusammensetzt.

Der jüngste IPCC-Bericht, der sechste seiner Art, besteht aus mehreren wissenschaftlichen Arbeitsgruppen und einer Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Er spiegelt den aktuellen Stand der Klimawissenschaft wider, wobei wesentliche Fortschritte in der Klimamodellierung und Beobachtungstechnologie beschrieben werden. Seine Bedeutung liegt nicht nur in den gut dokumentierten Beweisen für den menschlichen Beitrag zur globalen Erwärmung, sondern auch in der detaillierten Analyse vergangener, gegenwärtiger und potenzieller zukünftiger Klimaveränderungen.

Ein zentrales Element des Berichts ist der klare Nachweis, dass der Anstieg der Oberflächentemperaturen seit Mitte des 20. Jahrhunderts überwiegend durch menschliche Aktivitäten, insbesondere die Verbrennung fossiler Brennstoffe, verursacht wird. Diese Erkenntnisse untermauern den wissenschaftlichen Konsens, dass die Konzentration von Treibhausgasemissionen in der Erdatmosphäre die Hauptantriebskraft der aktuellen Klimaveränderungen darstellt. Der Bericht verwendet rigorose wissenschaftliche Methoden, um diese Schlussfolgerungen zu stützen, einschließlich der Analyse historischer Temperaturdaten und der Anwendung hochentwickelter Klimamodelle.

Ein weiteres wichtiges Thema des Berichts ist die Projektion zukünftiger Klimabedingungen unter verschiedenen Emissionsszenarien. Er skizziert die potenziellen Temperaturextreme, Meeresanstiegsniveaus und Ozeanversauerung, die bei fortgesetztem Emissionsanstieg erwartet werden können. Diese Projektionen sind nicht nur für Wissenschaftler von Bedeutung, sondern dienen auch als Grundlage für politische Entscheidungsträger, um fundierte und effektive Klimaschutzstrategien zu entwickeln.

Von besonderer Bedeutung ist die detaillierte Darstellung regionaler Klimaauswirkungen. Der Bericht liefert eine differenzierte Analyse, welche Regionen besonders anfällig für klimawandelbedingte Herausforderungen sind, darunter zwangsläufig auftretende Wetterextreme wie Dürren, Überschwemmungen oder Hitzewellen. In Europa ist eine der wichtigsten Feststellungen, dass trotz eines relativen Wohlstands Länder mit mediterranem Klima vor gravierenden Herausforderungen in der Landwirtschaft und im Wasserressourcenmanagement stehen.

Ein herausragender Aspekt der IPCC-Berichte in der jüngeren Vergangenheit ist der verstärkte Fokus auf Klimaanpassungen und Resilienzstrategien. Der Bericht ruft dazu auf, sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen und Anpassungsstrategien zu intensivieren. Er betont die Notwendigkeit einer integrativen Politik, die soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund rückt.

Die Bedeutung des IPCC-Berichts liegt darin, dass er nicht nur einen umfassenden Überblick über den Stand der Klimaforschung bietet, sondern auch als Katalysator für öffentliche und politische Gespräche über die notwendige globalen Reaktionen auf den Klimawandel dient. Der Bericht bleibt ein unverzichtbares Instrument für Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger, Umweltaktivisten und die breite Öffentlichkeit, da er dazu beiträgt, das Bewusstsein zu schärfen und drängende Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise zu fördern. Der häufig zitierte Ausdruck „Code Red für die Menschheit“ zeigt die Dringlichkeit auf, mit der die internationale Gemeinschaft der Erderwärmung begegnen muss (IPCC, 2021).

Messmethoden und Datenerhebung zur Klimaforschung

Die umfassende Erfassung und Analyse von klimatischen Daten ist zentral, um die Veränderungen unseres Klimasystems zu verstehen und vorherzusagen. Die modernen Methoden zur Messung und Datenerhebung im Bereich der Klimaforschung sind das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungen und Innovationen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Diese Technologien sind unerlässlich, um die Komplexität des Erdsystems zu entschlüsseln und die Auswirkungen der Erderwärmung mit hoher Genauigkeit zu untersuchen.

Ein grundlegender Baustein der Klimaforschung ist die Messung von Temperaturen. Dabei werden Temperaturdaten über verschiedene geographische Gebiete und Zeiträume gesammelt. Stationäre Wetterstationen auf der ganzen Welt spielen eine bedeutende Rolle bei der systematischen Erfassung dieser Daten. Die seit dem späten 19. Jahrhundert gesammelten Temperaturserien sind die Basis für historische Klimaanalysen. Moderne Netzwerkstationen sind oft mit präzisen Thermometern ausgerüstet und erfassen kontinuierlich Daten, die dann in globale Datenbanken eingespeist werden. Diese Datenbanken, wie das Global Historical Climatology Network (GHCN), ermöglichen es Wissenschaftlern, die langfristigen Trends und Schwankungen im globalen Klimasystem zu analysieren.

Ergänzt werden diese bodengestützten Messungen durch die Fernerkundungstechnologien der Satelliten. Seit den 1970er Jahren hat sich die Satellitentechnik stark entwickelt und ermöglicht mittlerweile die Erfassung einer Vielzahl von klimarelevanten Parametern. Satelliten wie die Aqua und Terra der NASA erfassen Daten zu Oberflächentemperaturen, Vegetationsveränderungen, Schnee- und Eisdicken sowie zur Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Indem sie nahezu die gesamte Erdoberfläche regelmäßig scannen, liefern sie einen globalen Überblick, der durch punktuelle Bodenmessungen nicht erreichbar wäre. Diese Daten sind insbesondere für die Beurteilung von großräumigen Phänomenen wie den Temperaturunterschieden zwischen Land und Ozean unverzichtbar.

Ein weiteres Schlüsselelement der Datenerhebung sind klimatische Modelle, die sich auf die gesammelten Daten stützen. Diese Modelle sind mathematische Darstellungen des Erdsystems und bestehen aus verschiedenen Wechselwirkungen, die zwischen der Atmosphäre, dem Ozean, der Landoberfläche und dem Eis stattfinden. Um genaue und verlässliche Klimaprognosen zu erstellen, wenden Klimaforscher komplexe Rechenverfahren an und nutzen dabei die umfangreichen Datensätze aus bodengestützten und satellitengestützten Messungen. Diese Modelle helfen, die Bandbreite möglicher Klimazukünfte zu skizzieren und Szenarien basierend auf verschiedenen Emissionspfaden zu entwickeln.