Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

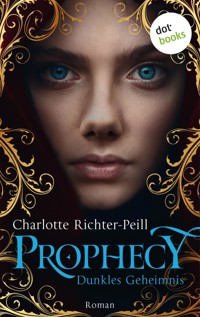

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Das Orakel von Farland

- Sprache: Deutsch

Was, wenn du nicht gut genug bist? Der dystopische Roman "Elysium" von Charlotte Richter-Peill jetzt als eBook bei dotbooks. Lange hat die Menschheit dafür gekämpft: Frieden, Freiheit, ein Leben in Sicherheit und Wohlstand. In Farland ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Ein Orakel vermag das negative Potenzial von Menschen zu erkennen, damit diese aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden können, noch bevor sie ein Verbrechen begehen. Das Paradies auf Erden? Genau daran hat Fenja nie gezweifelt. Doch dann wird sie selbst als Gefahr eingestuft und muss die Liebe ihres Lebens, ihre Familie, Freunde, alles verlassen – zum Wohle der Gesellschaft. Ihre letzte Chance ist die Umerziehung, die sie bis an ihre Grenzen treibt … und Zweifel in ihr weckt, von denen niemand je erfahren darf. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Elysium" – Band 1 der dystopischen Trilogie "Das Orakel von Farland" von Charlotte Richter-Peill. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Lange hat die Menschheit dafür gekämpft: Frieden, Freiheit, ein Leben in Sicherheit und Wohlstand. In Farland ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Ein Orakel vermag das negative Potenzial von Menschen zu erkennen, damit diese aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden können, noch bevor sie ein Verbrechen begehen. Das Paradies auf Erden? Genau daran hat Fenja nie gezweifelt. Doch dann wird sie selbst als Gefahr eingestuft und muss die Liebe ihres Lebens, ihre Familie, Freunde, alles verlassen – zum Wohle der Gesellschaft. Ihre letzte Chance ist die Umerziehung, die sie bis an ihre Grenzen treibt … und Zweifel in ihr weckt, von denen niemand je erfahren darf.

Über die Autorin:

Charlotte Richter-Peill, geboren 1969 in Nürnberg, entdeckte während ihres Studiums der Medizin, Tiermedizin und Germanistik ihre Liebe zum Schreiben. Für ihre Texte wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Heute lebt sie in der Nähe von Hamburg und genießt dort alles, was man für ein gutes Leben braucht: eine Steckdose fürs Notebook, viele Ideen, liebe Menschen, Pferde, Katzen und ein Kartoffelbeet.

Die Website der Autorin: www.charlotte-richter-peill.de

Charlotte Richter-Peills bei dotbooks erschienene Trilogie Das Orakel von Farland umfasst die folgenden Bände:

ElysiumNordlandEden

***

Originalausgabe Oktober 2016

Copyright © der Originalausgabe 2016 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Stefan Wendel

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock / Aleshyn_Andrei (Frau), macro-vectors (Orakel), Algol (Stadt)

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH

ISBN 978-3-95824-784-0

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Orakel von Farland an: [email protected]

Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktiven Preisaktionen – melde Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.twitter.com/dotbooks_verlag

instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Charlotte Richter-Peill

Das Orakel von FarlandElysium

Band 1

dotbooks.

Elysium

Mein Koffer wartete in der Diele. Die Fenstertüren zum Innenhof standen offen; ungehindert flutete der Morgen ins Haus. Draußen saßen die anderen schon beim Frühstück. Als ich ins Freie trat, begrüßten sie mich ruhig, dann setzten sie ihre Gespräche fort.

»… kommen, um sich Lyras Fohlen anzusehen …«

»… klappt das mit der Pumpe …«

»… Theatergruppe, das wäre doch was für …«

Ich wollte den Tisch umwerfen, sie anschreien, eine Fensterscheibe einschlagen. Ich ballte die Hände zu Fäusten, öffnete sie, schluckte meinen Zorn. Sie taten es ja für mich; für mich führten sie diese kleinen, harmlosen Unterhaltungen.

Setz dich zu ihnen, Fenja. Lächle, tu so, als könntest du mit diesem Morgen und allem, was daran hängt, umgehen, als wäre es ein Morgen wie jeder andere, als wärest du noch immer du.

Ich setzte mich. Da waren sie. Meine Eltern, meine Schwester Leane und mein Bruder Bertil, die Familie meines Freundes Rasmus, vollzählig auch die Familie meiner besten Freundin Chiara. Alle waren sie bei mir. Und waren es auch nicht. Ich gehörte nicht mehr dazu, war nicht mehr die Fenja, die sie kannten oder zu kennen glaubten.

»Kaffee?«, fragte Leane. Ihre Augen waren rot und geschwollen. Sie hatte einen Klecks Abdeckcreme auf einen Pickel an ihrem Kinn getupft. Der Anblick erfüllte mich mit Zuneigung. Nach sieben Tagen sah meine Schwester mich zum ersten Mal wieder länger als eine Sekunde an; nach sieben Tagen meldete sich in mir zum ersten Mal wieder ein warmes Gefühl für sie.

»Kaffee wäre schön«, sagte ich.

Meine Mutter stellte einen Teller Pfannkuchen mit gedünsteten Äpfeln vor mich hin. Sonst mein Leibgericht. Jetzt musste ich von dem Geruch fast würgen. Ich versuchte es mit einem Lächeln, hörte mich stattdessen sagen: »Henkersmahlzeit.«

»Hör auf, Fenja«, fuhr mein Vater mich an. »In einem Jahr bist du wieder bei uns. Klar?«

Ich sah ihm gerade ins Gesicht. »Klar.«

»Dann ist ja gut.«

Bertil schob ein Pferdchen aus Ton auf mich zu. Auf seinen krummen Beinen konnte es kaum stehen. »Hab ich für dich gemacht«, sagte er. »Das ist dein Glückspferd, das bringt dich zurück.«

»Es ist wunderschön, Bertil.« Ich zog meinen kleinen Bruder an mich und legte die Wange an sein Haar. Es duftete nach Wald und Moos, ein Geruch, der Bilder aus meiner eigenen Kindheit heraufbeschwor, Erinnerungen an eine Fenja, die ich vor zehn Jahren gewesen war, unbezähmbar, eine Ausreißerin, die sich nachts aus dem Haus schlich, im Wald den Spuren wilder Tiere folgte, über Zäune kletterte, um die dahinter grasenden Stiere zu besuchen; Fenja, die ihre Freunde in das Goldregengebüsch hinter dem Gut lockte und ihnen Monstergeschichten erzählte, bis sie vor Angst an ihren Nägeln bissen. Wohin hatte es die Abenteurerin von damals verschlagen? Wäre ich noch immer sie gewesen, ich wäre davongelaufen, überzeugt, dass keine Macht der Welt mich einfangen konnte. Aber diese Fenja war ich nicht mehr, nicht heute Morgen; ich war das Kind, das nachts aus dem Schlaf hochschreckte und zu seinen Eltern floh. Peinlicherweise regte sich dieser Wunsch auch jetzt in mir. Die Furcht vor dem, was auf mich zukam, war wie das gestaltlose Ungeheuer, das mich durch die Träume meiner Kindheit gejagt hatte.

»Du musst das Pferd immer bei dir haben«, sagte mein Bruder.

»Mach ich, Bertil.«

Ich hatte ihm versprochen, in diesem Sommer eine Hundehütte mit ihm zu bauen. Wenn die Hütte erst fertig wäre, würden unsere Eltern ihm bestimmt endlich einen Welpen kaufen.

Jetzt würde Rasmus die Hütte mit ihm zimmern müssen.

Ich blinzelte das Brennen aus meinen Augen weg. Es klingelte. Über den Rand seiner Tasse warf mir Rasmus einen schnellen Blick zu. Ich schob Bertils Pferdchen in meine Hosentasche.

»Auf geht’s«, sagte mein Vater.

Durch die Diele, vorbei an den Kohlezeichnungen und Aquarellen, die dort hingen, an den Urkunden, von denen einige meinen Namen trugen: Platzierungen bei Reiterspielen, Teilnahme an sozialen Projekten. Fast konnte ich die Gedanken meiner Eltern hören: Was wird jetzt aus unserer Tochter? Ist sie dort, wo man sie hinbringt, gut aufgehoben? Wann sehen wir sie wieder? In einem Jahr? In zwei Jahren? Drei?

Nie?

Ich öffnete die Tür. Draußen stand Micha. In der letzten Woche hatte er mich und meine Familie mehrmals besucht, heute würde er nur mich begleiten. Ohne meine Lieben. Er legte einen Arm um mich. »Schön, dich zu sehen, Fenja.«

Mit einem verkrampften Lächeln deutete ich auf seinen weißen Anzug, die silberblauen Streifen an den Ärmeln. »Steht dir.«

Er sah aus wie ein Regierungsmitglied bei einem offiziellen Anlass. War er ja auch. Seine Hand, die mich nach vorn schob: im Auftrag der Regierung.

Wir gingen die Auffahrt hinunter. Rasmus schloss zu mir auf. In der letzten Nacht hatte er mich gehalten, hatte ich mich an ihm festgehalten, während er mich geküsst hatte, verzweifelt, hungrig. Er hatte geweint. Jetzt nahm er meine Hand.

»Du kommst zurück, Fenja. Ich bin hier, und du kommst zurück.«

Kälte kroch in mir hoch. Was, wenn er meine Hand nie wieder so halten wollte, wenn es kein Zurück gab oder ein Zurück, das keines war, nicht zu ihm, was …?

Rasmus würde mich nicht im Stich lassen. Nie.

Der weiße Bus leuchtete, die silberblauen Streifen glitzerten, die schwarzen Fenster erlaubten keinen Blick hinein. Aus der Tür winkte die Fahrerin: »Kommen Sie, Fenja!«

Mein Koffer verschwand im Bauch des Busses. »Noch fünf Minuten«, sagte Micha.

Ich hob Bertil hoch. Er legte das Gesicht an meine Schulter und begann zu weinen. Ich presste die Lippen aufeinander. Wenn ich jetzt losheulte, würde ich nie wieder damit aufhören.

Meine Eltern umarmten mich. »Ich hab euch lieb«, das brachte ich gerade noch heraus. Mehr ging nicht.

»Noch eine Minute, Fenja«, flüsterte Micha.

Meine Mutter nahm mir Bertil ab, der immer noch vor sich hinschnüffelte. Chiara trat aus dem Kreis ihrer Familie und legte ruhig die Arme um mich. »In einem Jahr bist du wieder da. Und dann feiern wir. Wir feiern und feiern.«

Rasmus, der mein Gesicht in die Hände nahm. Ich wollte etwas sagen, an das er sich erinnern konnte, wenn ich weg war. Prompt füllte sich mein Kopf mit den schrecklichsten Banalitäten. Denk daran, dass Sablo keinen Hafer verträgt, oder: Fährst du heute mit Bertil zum Schwimmen? Und selbst diese Sätze gingen mir auf dem Weg zum Mund verloren. Ich weinte, aber das musste er nicht sehen. Keiner musste das sehen. Das Weinen blieb in mir verschlossen. Ein Kuss, das war alles. Micha schob mich auf den Bus zu. Rasmus’ Hände glitten von mir ab. Ich wollte schreien, loskreischen, es herausheulen: Das Orakel hat sich geirrt! Ihr dürft mich nicht wegschicken, nicht nach Elysium, ich brauche keine Hilfe, ich bin es doch, Fenja, Himmel noch mal!

Ich stieg in den Bus, alle Worte sackten zusammen, mein Kopf war ein Ballon voller Betäubungsgas.

Wegen der blickdichten Fenster gab es kein Tageslicht. Mehrere Deckenleuchten tauchten den Innenraum in warmen Glanz. Gesichter wandten sich mir zu, viele eckig vor Anspannung, starr, wie unter Schock. Sieben junge Männer, fünf junge Frauen, 20 Jahre alt wie ich. Sie saßen, hingen, kauerten in den blauen Polstern, Einzelplätze, viele waren noch frei. Ich ging nach hinten durch und setzte mich. Der Platz auf der anderen Seite des Mittelgangs war leer. Gut. Später würde ich mich vielleicht unterhalten und meine Mitreisenden sogar kennenlernen wollen. Vorerst war ich froh, mit meinen Gedanken allein zu sein und mich nicht näher mit denen beschäftigen zu müssen, mit denen ich mich wider Willen und auf unheimliche Weise schon jetzt verbunden fühlte.

Mein Kopf sank gegen das Fenster. In diesem Augenblick bemerkte ich die winzige Schadstelle in der schwarzen Beschichtung, ein Guckloch, geformt wie eine Mondsichel, mit ausgefransten Rändern. Ich sah Xanadu, unser Gut, sah die Kastanie und in ihrer Krone Bertils aus bunten Brettern zusammengenageltes Raumschiff, sah das Wohnhaus, die Veranda, den Gästetrakt, die Arztpraxis von Chiaras Eltern, das Café, das Rasmus’ Familie gehörte, und dort: die Männer und Frauen und Mädchen und Jungen, die das Gut mit ihrer fröhlichen Lebendigkeit füllten.

Nicht heute.

Tränen liefen über das Gesicht meines Vaters. Meine Mutter legte einen Arm um ihn. In meinen Ohren begann es zu summen. Die Tränen meines Vaters wären schon an einem normalen Tag zu viel gewesen.

Mit einem Zischen schloss sich die Bustür. Micha und die Fahrerin setzten schwarze Brillen auf, mit denen sie wohl durch die beschichteten Fenster hindurchschauen konnten. Die Fahrerin startete den Motor. Langsam rollten wir an meinem Vater und seinen Tränen vorbei, an Bertil, der sich mit dem Finger unter der Nase wischte, Leane, Chiara, Rasmus, nacheinander verschwanden sie aus meinem kleinen Sichtfeld.

Ausschnitte von Ganborn, meiner Heimatstadt, zogen an mir vorbei. Das Wellnesscenter, in dem Chiara und ich uns jeden Mittwoch einen Saunabesuch samt Massage gönnten. Das Kneipenrestaurant, in dem ich mit Bertil ein Pommes-Wettessen veranstaltet hatte, gefolgt von einer Nacht mit elenden Magenkrämpfen. Rasmus’ und mein Lieblingskino, in dem sie nur ausländische Filme mit Untertiteln zeigten.

Zwischen den Ständen eines Flohmarkts drängte sich eine bunte Menge. In einem Kunstobjekt aus Stahlplatten spielten fünf Kinder. Die Straßencafés waren brechend voll.

Wir verließen die Stadt. Mit meiner eingeschränkten Sicht konnte ich weder die Route verfolgen noch entscheiden, in welche Himmelsrichtung wir fuhren. Der Bus hielt einige Male, mehr junge Leute stiegen ein. Manche wirkten trotzig, andere benommen, wieder andere zappelten herum. Einer ließ vor Aufregung seine Sonnenbrille fallen. Eine zischte: »Glotz nicht so«, als sich unsere Blicke trafen.

Die Familien, die ich durch mein Guckloch sah, reagierten unterschiedlich auf den Abschied. Manche lächelten, lachten, klopften ihren Söhnen und Töchtern auf die Schulter. Andere weinten. Wieder andere pöbelten herum, beschuldigten Micha, die Regierung, das ganze »Scheiß-Farland«. Ein Vater verfolgte Micha bis zur Bustür. »Ich kenne mein Kind!«, hörte ich ihn brüllen. »Meine Tochter gehört da nicht hin!« Er packte Micha am Jackettaufschlag. Der schüttelte ihn mit einer kleinen Bewegung ab, elegant und geübt, als hätte er sie schon oft vollzogen.

»Damit kommen Sie nicht durch«, schrie der Vater, »das schwöre ich!«

In aller Ruhe parierte Micha seinen Blick, legte schützend einen Arm um die Tochter. Sie war kreideweiß.

»Es ist hart, die Tatsachen zu akzeptieren, aber die Entscheidung wurde getroffen. Machen Sie es Ihrem Kind nicht unnötig schwer«, sagte er. »In Elysium wird man Ihrer Tochter helfen.«

»Sie braucht keine Hilfe!«, kreischte der Vater und trat gegen den Bus. Micha zückte sein Pad. Keine Minute später hielt ein weißer Wagen mit silberblauen Streifen am Straßenrand. Zwei Frauen stiegen aus und gingen auf den Vater zu, der noch immer trat und fluchte. Die Mutter war weinend zusammengebrochen. Eine der beiden Frauen kniete neben ihr nieder, während die andere den Vater mit erstaunlicher Kraft von dem Bus wegzog.

Die Fahrt ging weiter. Zwei Reihen vor mir sprach Micha mit der blassen Tochter. Wortfetzen wehten zu mir herüber: »… unterstützen sie … Psychologen … niemand bleibt allein …«

Die Sitzreihen hatten sich gefüllt. Micha zückte das Mikro.

»Ich begrüße Sie auf unserer Fahrt nach Elysium. Mein Name ist Micha Lohbek. Einige von Ihnen kennen mich bereits von der Vorbereitungswoche. Am Steuer sitzt Elena. Unsere Reise dauert sechs Stunden. Es wundert Sie vielleicht, dass die Fenster verdunkelt sind.« Er lächelte. »Eine Maßnahme, die es Ihnen erleichtern soll, sich mental auf diesen neuen Lebensabschnitt einzustimmen. Keine Ablenkung von außen. Ab jetzt geht es nur noch um Sie. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie jederzeit zu mir.«

Der Bus bog auf die Autobahn ein. Ich erinnerte mich, wie ich im letzten Sommer bei einem Ausflug mit Freunden die Busse gesehen hatte, die nach Elysium fuhren. Wir hatten sie schnell überholt, ohne den Kopf zu wenden, der Blick entschlossen geradeaus.

Elena schaltete die Musikanlage ein. Micha verteilte Lunchpakete. Einige meiner Mitreisenden dösten, andere hatten sich Kopfhörer übergestülpt und den Bildschirm an ihrem Sitzplatz eingeschaltet. Erste Worte gingen hin und her, zögernde Gespräche, hier ein Lächeln, ein Lachen da. Meine Nachbarin, die als Letzte zugestiegen war, beugte sich über den Mittelgang zu mir. Das rote Haar stand ihr raspelkurz vom Kopf ab. Milchweiße Haut, eine Nase voller Sommersprossen.

»Hej. Ich bin Romilda. Tauschst du deinen Käse gegen mein Ei?«

Ich reichte ihr mein Käsesandwich. »Fenja.«

»Grüß dich, Fenja.« Romilda grinste und biss mit Appetit in das Sandwich.

Pfannkuchen und Äpfel hatte ich nicht heruntergebracht, jetzt knurrte mein Magen. Das Eiersandwich schmeckte köstlich. Und in dem Lunchpaket steckten noch mehr Leckereien. Wie bei einer Ferienreise, dachte ich überrascht.

»Also, woher kommst du?«, fragte Romilda und wischte sich ein paar Krümel vom Mund.

»Ganborn.« Trotzig fügte ich hinzu: »Und dahin geht’s auch zurück.«

»Klar. Wir wollen alle zurück. Weiß nicht, ob ich’s schon kapiert hab. Dass ich eine FIP bin, meine ich.«

FIP. Das Wort schnitt wie eine Messerklinge in meinen Kopf. Ich, Fenja Mobi. FIP. Eine FörderungsIntensive Person.

»Okay.« Romilda setzte sich auf. »Stunde der Wahrheit. Warum hat das Orakel dich ausgemustert?«

»Aus demselben Grund wie dich. Und alle anderen hier.«

Sie zählte an den Fingern ab. »Mängel im Charakter, Bruchstellen in der Psyche, latent egozentrische bis asoziale Struktur, negatives Potenzial überwiegt das positive, et cetera, et cetera, bla, bla, bla. Hab ich was vergessen?« Wieder grinste sie. »Aber was heißt das konkret? Ich meine: bei dir?«

Ich sah sie schräg an. »Woher soll ich das wissen?«

Romilda lachte, ein tiefes, rauchiges Lachen, das ich sofort noch einmal hören wollte. »Geht mir genauso. Keine Ahnung, warum ich förderungsintensiver sein soll als die anderen Nasen, die ich kenne. Tja. Und jetzt? Zukunftspläne im Arsch. Ich wollte mir die Welt ansehen. Im Ausland arbeiten, studieren, irgendwas Kreatives. Jetzt mach ich stattdessen den Trip nach Elysium. Dem Orakel sei Dank. Und was hattest du für Pläne?«

»Ich …«

Meine Stimme kippte. Da war sie wieder. Die Angst, die mich seit einer Woche verfolgte, hockte fett und schwarz auf meiner Schulter; diese Angst, dass es kein Zurück für mich gab.

Ich straffte mich. Nach vorn schauen, nicht nachlassen und schon gar nicht aufgeben. In zwölf Monaten durfte ich mich dem Orakel noch einmal stellen. Die Chance erhielt jede FIP. Drei Jahre lang. Was mich betraf, ich würde es schon im ersten Jahr packen. Die Nachprüfung bestehen. Etwas anderes kam nicht in Frage.

»Wenn ich wieder zurück bin, steige ich auf dem Hof meiner Eltern ein«, sagte ich. »Wir züchten Pferde.«

»Und habt massenweise zu tun, jede Wette«, sagte Romilda freundlich. »Sind ja praktisch alle zu Pferd oder in Kutschen unterwegs. Dieser Retrotrend hält garantiert noch ein paar Jahre an.«

»Ich will nicht züchten. Ich mache aus dem Gestüt ein Ferienlager. Einen Hof für verhaltensauffällige Kinder.« Das klang entschiedener, als ich mich fühlte. Seit ich in einigen Sozialprojekten mitgearbeitet hatte, fragte ich mich immer häufiger, ob mein Traumjob nur ein vermeintlicher und die Sozialarbeit wirklich mein Ding war. Aber das musste ich Romilda ja nicht unbedingt unter die Nase reiben. Zumal Micha gerade die Sitzreihen abwanderte – »Kaffee? Andere Musik? Mehr Sandwiches?« – und es sicher kein Fehler war, mich in einem möglichst günstigen Licht zu präsentieren.

»Mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten«, sagte ich etwas lauter. »Das kann ich mir wirklich vorstellen.«

»Unterentwickelte emotionale Intelligenz. Ich-schwach. Fehlendes Selbstvertrauen. Solche Dinge?«, hakte Romilda nach.

»Äh, ja.«

»Kinder, die eines Tages da sitzen könnten, wo wir jetzt sitzen?«

»Ja.«

»Klingt gut. Und dass du selbst eine FIP warst, also, ich finde, das würde deine Arbeit irgendwie authentischer machen. Elysium – die perfekte Vorbereitung.«

Ich lächelte ihr zu. Romilda schien okay zu sein. Wie wohl die meisten im Bus. Bis auf die Handvoll Leute, die mit leeren Gesichtern ihre Knie anstarrten, wirkten unsere Mitreisenden ziemlich normal. Ich lehnte den Kopf gegen die Polster und schloss die Augen. Alles würde sich finden.

Die Klimaanlage summte. Ich schwitzte trotzdem. Mein Haar kringelte sich im Nacken, und meine Bluse fing unter den Ärmeln an zu kleben. Die Musik lief nicht mehr, Elena hatte das Radio eingeschaltet. Ein nervtötend gutgelaunter Moderator verkündete alle fünf Minuten, dass endlich Wochenende sei und hey, super, die Sonne scheine – als wären seine Hörer blind oder würden in fensterlosen Räumen wohnen.

Aber genau so war es für uns. Und ich war die Einzige, die ein Fenster besaß.

»Pinkelpause!«

Ohne sich weiter um uns zu kümmern, sprangen Micha und Elena aus dem Bus und verschwanden im Tankstellen-Restaurant. Ich und ein paar andere stiegen ebenfalls aus.

Du könntest es immer noch tun. Abhauen. Verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen.

Und wohin? Wie viele Menschen kannten seit dem Tag des Orakels mein Gesicht aus dem Fernsehen? Eine Zeitlang würde ich mich in den Wäldern verstecken können, doch wie kam ich erstens in die Wälder und wie lange würde ich dort zweitens durchhalten? Vom Überleben in der Wildnis hatte ich keine Ahnung.

Statt Flucht also der Tankstellen-Shop. Geld hatten wir auf diese Reise eigentlich nicht mitnehmen dürfen, aber Freiräume braucht schließlich jeder. Was ich jetzt wollte, war ein Schokoriegel mit Karamellfüllung. Genau dafür würde ich die letzten Münzen in meiner Tasche ausgeben.

Während ich mich noch vor dem Regal mit den Süßigkeiten herumdrückte, hörte ich sie, die beiden Frauen an der Salatbar.

»… da draußen, eine ganze Busladung voll.«

»Die können einem schon leidtun.«

»Mir nicht. Das sind genau die, die irgendwann wen zusammenschlagen, wenn man sie in Ruhe lässt. Von Vergewaltigung und Pädophilie ganz zu schweigen. Potenzielle Verbrecher. Mörder, Selbstmörder, psychisch Kranke, und ja, ich weiß, man soll tolerant sein und alles, und es ist wirklich schrecklich, dass ich das sage, aber bei mir hört es irgendwo auf. Meine Kinder sollen nicht in der Nähe von solchen Leuten aufwachsen.« Trotzig fügte sie hinzu: »Ich bin froh, dass man die nach Elysium bringt.«

»Man kann ihnen nur wünschen, dass sie ihr negatives Potenzial in etwas Gutes verwandeln«, sagte die Mitleidige sanft.

Ich wollte keinen Schokoriegel mehr. Ich hatte es satt. Ja, ich schämte mich für das, was ich war, nur war ich bereits völlig erschöpft vom Schämen, seit einer Woche ging das so mit der Schämerei, total verklebt war ich schon davon. Ich wollte die Scham loswerden, wenigstens einen Teil davon. Ich ging an die Salatbar und legte mein Geld auf die Theke, zwischen die beiden Frauen. »Kaufen Sie Ihren Kindern was Schönes. Ich darf das nicht nach Elysium mitnehmen.«

Ohne mich umzusehen, verließ ich den Shop. Ich kochte vor Zorn. Nein, ich hatte mich nie für einen besonders guten Menschen gehalten. Doch ich brachte es auch nicht fertig, von mir als einem besonders schlechten Menschen zu denken. Ich konnte nicht glauben, dass ich schlecht war. Vielleicht war ich manchmal schlecht gelaunt, schlecht drauf, schlecht auf jemanden zu sprechen, aber solche Phasen hatte doch jeder. Wenn ich glauben müsste, ich könnte mich in eine Mörderin, Selbstmörderin, sonst wie psychisch aus den Fugen geratene Person verwandeln, eine Frau, die von ihrer inneren Struktur her fähig wäre, einen anderen Menschen oder sich selbst …

Hör auf, Fenja!

Aber ich konnte nicht. Dachten die anderen Parkplatzbesucher dasselbe wie diese beiden Frauen? Überall bemerkte ich jetzt Blicke, die auf mich abgeschossen wurden. Kinder drehten sich um, wurden von ihren Eltern weitergezogen. Sie wussten, wer ich war, und sie wussten, wohin ich fuhr. Schnell, ohne jemanden anzusehen, eilte ich zurück zum Bus und kletterte hinein. Die, die mit mir ausgestiegen waren, saßen auch schon wieder auf ihren Plätzen, stumm, mit blassen Gesichtern. Romilda kaute mechanisch auf den Resten ihres Sandwiches herum, während die Falte zwischen ihren Augenbrauen immer tiefer wurde. Die junge Frau, deren Vater so herumgepöbelt hatte, stützte mit einer Hand ihre Stirn ab, als hätte sie Kopfschmerzen.

Endlich kamen Micha und Elena. Die Bustür schloss sich, schnitt die Blicke von draußen ab. Doch ich atmete erst auf, als wir wieder unterwegs waren. Durch mein Guckloch schaute ich auf eine Welt, zu der ich nicht mehr gehörte.

Seit einer halben Stunde fuhren wir nun durch diese Ödnis. Verlassene Häuser und stillgelegte Fabriken. Aus Dächern wuchsen Birken, auf Plakatwänden warben Makler um Käufer, die ausgeblieben waren. Sightseeing für alle, die sich Depressionen wünschten.

Wir hielten neben einer Reihe anderer Busse, offenbar hatten wir einen Sammelpunkt erreicht. Die FIP des Jahres, sicher verpackt und zur Einfuhr bereit. Durch mein Mondsichelfenster sah ich Tunnelröhren unter einem Fluss verschwinden. Hinter dem Fluss, am Horizont, die Silhouette einer Stadt: Hochhäuser, Kräne, ein Schornsteinwald.

Der Motor sprang wieder an. Elena lenkte den Bus in eine der Röhren. Die Lampen an der Decke gaben weiter Licht, nur mein Fensterchen wurde schwarz. Eine Weile ging es bergab, dann steil bergauf, dann drang wieder Tageslicht durch mein Guckloch. Ausschnitte von Getreidefeldern, über die Maschinen tuckerten. Fabrikanlagen. Werkhallen. Über einem Tor leuchtete in roten Buchstaben Tierhof. Menschen in grünen Overalls gingen durch das Tor.

Grün. Die Farbe der FIP.

Willkommen in deinem neuen Zuhause.

Elysium.

Der Bus bog um eine Kurve. Links verlief jetzt parallel zur Straße eine Mauer. Obendrauf massenweise Stacheldraht. Mehrere Wachtürme rückten in mein kleines Sichtfeld. Mir stockte der Atem. Für ein paar Augenblicke vergaß ich sogar mein eigenes Elend. Das hier war die nördliche Grenze von Farland. Hinter der Mauer musste die Stille liegen, ein Streifen Nirgendwo, bevölkert von wilden Tieren, durchschnitten von einer einzigen Straße, eine Ödnis aus Geröll und Sumpf, bis zur Grenze des nächsten Landes.

Das Land. Das spezielle.

Nordland.

»Eine Welt ohne Gesetz und Moral. Die einen nennen es Anarchie, die anderen die absolute Freiheit.« So hatte es Juditta Birk in ihrer letzten Fernsehdoku formuliert. Mutige, verwegene Juditta. War wirklich dort gewesen. Okay, Länder wie Nordland waren ihr Job, als Auslandskorrespondentin und preisgekrönt dazu. Aber ich wäre nicht hingefahren. Für keinen Preis der Welt. Ein paar Szenen waren in kurzer Folge über den Bildschirm geflackert: Kinder spielten vor einer verbrannten Ladenfassade – Publikum feuerte zwei ineinander verbissene Hunde an – ein Zug Kerzen tragender Menschen, angeführt von einer Frau mit einem winzigen Sarg im Arm – ein Motorradcorso raste durch eine kreischende Menge – ein glitzernder Ballsaal, in dem alle Besucher nackt waren … »In Farland und in Nordland«, sagte Juditta, »spricht man dieselbe Sprache. Doch seit der Langen Nacht, dem Bürgerkrieg, der zehn Jahre in Nordland tobte und den Regierungsapparat auslöschte, könnten die Unterschiede zwischen beiden Ländern kaum größer sein.«

FIP, die dreimal durch die Nachprüfung rasselten, durften es sich aussuchen: Wählen Sie Möglichkeit A, und wir garantieren Ihnen einen Aufenthalt in Elysium auf Lebenszeit. Zu langweilig? Sie mögen es wild und gefährlich? Dann wählen sie B, die Ausreise nach Nordland, und aufgepasst, wir legen einen Bonus obendrauf: keinen Rückfahrtschein!

Mit einem Ruck hielt der Bus. Micha flüsterte Elena etwas zu. Während sie unverwandt durch die Windschutzscheibe starrte, bildeten sich auf ihren Wangen rote Flecken. Micha holte sein Mikro raus. »Motorschaden. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Wir verständigen den Pannendienst.«

Ich schaute durch mein Sichelfenster, verdrehte den Hals, um besser sehen zu können. An der Mauer, keine 20 Meter entfernt, stand ein Lastwagen. Aus der Fahrertür hing mit dem Kopf nach unten ein Mann. Am Hals hatte er eine klaffende Wunde, wie einen zweiten Mund. Rote Lippen, die sich zu einem Lächeln öffneten.

Ich lehnte mich zurück. Mein Herz schlug plötzlich überall in meinem Körper. Ich dachte: der erste Tote meines Lebens. Nicht einfach tot. Ermordet. Gewaltsam gestorben, sinnlos, wie jeder gewaltsame Tod, wenn Tod überhaupt sinnvoll sein kann.

Ich schaute zu Elena. Sie starrte noch immer durch die Windschutzscheibe. Micha schaltete sein Pad aus. »Alles bestens, der Schaden wird sofort behoben.«

Meine Hände verkrampften sich in meinem Schoß.

Tu das nicht, Fenja. Schau nicht hin. Lass es.

Ich musste.

Drei Leute kamen hinter dem Lastwagen hervor. Zwei von ihnen, ein junger Mann und eine junge Frau, trugen graue Jacken und graue Hosen. Auch was von ihren Gesichtern zu sehen war: grau. Die Frau hatte sich zur Tarnung einen Lumpen um den Kopf gewickelt. Sie hielt ein Messer in der Hand, die Klinge blutig, genau wie ihre Jacke. Der Mann, dessen Lumpenmaske verrutscht war und die rechte Hälfte seines Gesichts freilegte, hatte einen Arm um den Hals einer zweiten Frau geschlungen und drückte einen Revolver gegen ihre Schläfe. Weiß und gold. Ich erkannte die Uniform dieser zweiten Frau sofort. Wie auch nicht? Rasmus gehörte zu ihnen. Die Hüter, Elite-Einheit von Farland. Schützten unsere Grenzen. Jetzt waren sie hier. Rasmus auch? Mein Mund wurde trocken.

Da war noch etwas. Auf dem Boden. Etwas Großes. Ein Pferd. Sein Kopf war eine blutige Masse. Ein Hinterbein schlug noch aus. Weitere Menschen in Weiß und Gold schoben sich an meinem Guckloch vorbei, einige auf Motorrädern, andere auf Pferden. Sie bildeten einen Halbkreis um das Trio und den Laster. Ich wandte mich ab. Auf meiner Zunge war ein Geschmack von Metall. Das Eiersandwich bahnte sich entschieden einen Weg nach oben. Ich legte eine Hand über meinen Mund und drückte mit den Fingern meine Lippen zusammen. Atmete. Ein, aus, ein.

War Rasmus dort draußen?

Rasmus. Ihm hatte das Orakel einen außergewöhnlichen Wert zugesprochen. Die Hüter hatten ihm sofort einen Studienplatz angeboten. Und jetzt … jetzt …

Hör auf mit dem Quatsch! Er ist nicht hier. Er ist zu Hause. Auf Xanadu.

Vorsichtig sah ich mich im Bus um. Micha und Elena flüsterten. Romilda schaute sich einen Film an. Sollte ich sie durch mein Fensterchen gucken lassen? Nein. Lieber nicht.

Ich beugte mich wieder vor. Ein schwarzer Wagen hielt neben dem Lkw. Ein Hüter stieg aus. Der Graue fuchtelte mit dem Revolver. Hören konnte ich ihn nicht, aber ich sah sein Gebrüll. Der andere zögerte, öffnete dann die hintere Wagentür. Der Graue löste seinen Arm vom Hals der Hüterin und stieß sie zu der Tür. Mit einem Mal ging alles ganz schnell. Der Hüter sprang vor, packte seine Kollegin und schleuderte sie hinter sich, schob sich zwischen sie und den Revolver des Grauen, hielt auf einmal selbst eine Waffe in der Hand. Der Graue schoss zuerst. Musste geschossen haben, auch wenn ich nichts gehört hatte. Der Hüter fiel auf die Knie, drückte die Hände gegen seinen Bauch. Sein Oberkörper schwankte. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Er kippte seitlich auf den Asphalt. Der Graue brüllte den anderen Hütern etwas zu. Sie wichen zurück. Die Hüterin drückte sich gegen den schwarzen Wagen. Sie war jung, kaum älter als ich. Ihre Augen waren weit geöffnet. Tränen liefen über ihr Gesicht. Der Graue machte einen Schritt auf sie zu. Wieder ging alles so schnell, dass ich kaum folgen konnte. Ihre Hand schoss vor. Mit voller Wucht rammte sie dem Grauen etwas ins Gesicht. Der Rückspiegel, sie hatte den Rückspiegel des Wagens abgebrochen, und jetzt steckte er im Gesicht des Grauen. Er torkelte umher, als würde eine Marionette an unsichtbaren Fäden einen verrückten Tanz aufführen. Blut spritzte aus seinem Gesicht. Ich sah seine grotesken Sprünge, sah ihn gegen die Graue prallen und beide in einem Knäuel aus Armen und Beinen zu Boden gehen. Dann waren die Hüter über ihnen, einer eilte zu seiner Kollegin, legte die Arme um sie, hielt sie –

Ich sank in meinen Sitz zurück. Ich wollte nichts mehr sehen. Mir war kalt, und ich hatte das Gefühl, jeden Augenblick ohnmächtig zu werden. Wie aus weiter Ferne hörte ich Michas betont muntere Stimme: »Panne behoben, weiter geht’s!«

Wir fuhren. Als wäre nichts gewesen. Als wären nicht gerade drei Leben gewaltsam beendet worden.

Die beiden Grauen hatten fliehen wollen. Über die Mauer, durch die Stille, nach Nordland. Hatten darum zwei Menschen und ein Pferd getötet. Umgebracht. Ermordet. Einfach so.

Waren es FIP gewesen?

Sie hatten Grau getragen, kein Grün.

Waren es FIP?

FörderungsIntensive Person. Es steckte in den Genen, der Psyche, dem Gehirn. Eingebrannt in den Charakter. FIP. Eine Bombe, die tickt. Vom Orakel erkannt, nach Elysium geschickt, zur Entschärfung, Entsicherung. Sicherung.

Du auch.

Ich fröstelte. Wie sah sie aus, die dunkle Schwester, die sich in meinem Innern verbarg? Würde ich, wenn man mich ließe – mich in die Freiheit entließe –, eines Tages einem Menschen die Kehle aufschlitzen? Was wusste ich von mir? Wer war ich, tief in mir drin?

Ich schaute mich im Bus um. Niemand ahnte, was ich gesehen hatte; was ich jetzt wusste. Ich wollte dieses Wissen nicht.

Was wollte ich?

Ich wollte mein altes Leben zurück.

Meine Hände falteten das Papier, in das mein Sandwich eingewickelt war, als kümmerte sie nicht, was passiert war. Als wäre alles in Ordnung. Durch meinen Kopf jagten die Bilder, der aufgerissene rote Mund am Hals des Lkw-Fahrers, das Hinterbein des Pferdes, die Blutstöße aus dem Bauch des Hüters. Das Motorgeräusch des Busses verschwand. Alle Kraft wich aus meinem Körper. Die Luft fühlte sich dick an und ließ sich so schwer atmen, dass mir die Brust schmerzte. Vor meinen Augen flimmerte es. Durch einen Nebel sah ich Romildas Hand auf mich zukommen, sich über meine Hände legen, die noch immer das blöde Papier falteten; ich ließ das Papier los, es flatterte zu Boden. Von weit her hörte ich Romildas Stimme: »Fenja? Alles in Ordnung?«

Schwarze Balken schoben sich vor mein Gesicht, ich sah nur noch Romildas Hand über meiner, ihre Stimme, weit weg; ich wollte ihr sagen, dass ich gleich wieder okay wäre …

»Alles gut, Fenja.« Romilda streichelte meinen Unterarm. »Alles gut.«

Aus der Ferne hörte ich ein Wimmern und merkte, dass ich selbst es war, die diesen jämmerlichen Ton ausstieß. Romilda legte einen Arm um mich. »Bitte«, rief sie, »Micha, kommen Sie bitte?«

»Fenja?« Micha beugte sich zu mir herunter. »Hören Sie mich?«

»Geht gleich wieder«, nuschelte ich.

Hatte der Hüter geahnt, dass er sterben würde? Hatte der Lkw-Fahrer es gewusst, als er das Messer an der Kehle spürte? Ich begann zu weinen. Immer mehr Tränen rollten über mein Gesicht, ich versuchte, mit dem Weinen aufzuhören, und weinte noch heftiger, bis ich so schluchzte, dass ich nach Luft schnappte. Hatte der Hüter eine Familie gehabt, Kinder, die ihren Vater nie wiedersehen würden, weil ein grauer Wahnsinniger ein Loch in seinen Bauch geschossen hatte?

»Ist ja gut, Fenja«, hörte ich Micha sagen, »Sie müssen keine Angst vor Elysium haben, dort wird man Ihnen helfen, man wird …«

»Ich habe keine Angst«, schluchzte ich, »ich …« Ich konnte nicht weitersprechen. Micha hielt mir einen Becher unter die Nase.

»Trinken Sie.«

Mein Mund füllte sich mit dem süßsauren Geschmack von Himbeeren. Ich schloss die Augen. Eine herrliche Leichtigkeit breitete sich in mir aus, als würde sich mein Körper mit Blasen füllen, pink und türkis und goldgelb, die Bilder in meinem Kopf mischten sich mit den Blasen, bis dort oben nur noch bunte Farben schwebten.

»Geht’s wieder?«, fragte Micha.

Ich nickte.

»Möchten Sie einen Tee? Kaffee?«

»Nein danke, nichts.«

»Sie können sich wieder hinsetzen, Romilda«, sagte Micha freundlich. »Gut, dass Sie mich gerufen haben.«

Die, die uns gespannt beobachtet hatten, wandten sich wieder ihren Filmen, Getränken und Gesprächen zu. Sanft nahm Romilda den Arm von meiner Schulter, ihre Hand strich über meine Finger, wie eine Liebkosung. »Besser?«

»Und wie. Keine Ahnung, was Micha mir da eingetrichtert hat, aber du solltest es probieren.«

»Da findet sich bestimmt noch eine Gelegenheit.« Romilda verzog das Gesicht. »Ich schätze, hier werden noch mehr Leute weinen, bevor das Jahr vorüber ist.«

Phönix

In- und übereinander getürmte Hochhäuser, die Fenster dunkel wie die Scheiben unseres Busses. Menschen in roten Uniformen fuhren auf Motorrädern vorbei; hier und da sah ich durch mein Guckloch einen Lastwagen oder einen Bus; einmal überholte uns eine goldfarbene Limousine. Alles wirkte hochmodern und sauber – und so, als hätte man der Stadt ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht. Anders als in Ganborn quoll hier nichts Lebendiges aus den Häusern, keine Gärten oder Parks, in denen man sich zum Fußballspielen, zu Picknicks und Partys unter freiem Himmel traf oder einfach, um mit seinen Freunden zusammen zu sein. Mehrspurige Straßen, mächtige Gebäudekomplexe – aber nirgends ein Mensch.

Der Bus hielt. Mit einem Zischen öffnete sich die Tür. Von draußen drang feierliche, irgendwie hypnotische Musik herein. Ich setzte mich auf. Auch die anderen machten sich gerade.

»Dann mal los«, sagte Micha.

Als wir den Bus verließen, überreichte er jedem von uns eine Silberkapsel. Kühl und glatt lag sie in meiner Hand.

»Öffnen Sie die Kapsel erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden!«

Mit uns waren auch die anderen Busse eingetroffen. Auf einem von hohen Gebäuden umschlossenen Hof sammelten wir uns, das Gesicht einem schwarzen Rundbau zugewandt. Über dem Portal prangte strahlend weiß die Aufschrift: Phönix-Kolleg. Darüber das Schulwappen, ein stilisierter Vogel, der sich aus Asche und Rauch erhob. Verstohlen schaute ich mich um. Wir mussten ein paar Hundert sein, die genaue Zahl ließ sich schwer schätzen. Viele sahen ernst und gefasst aus, manche ängstlich, andere trotzig, sogar wütend, wieder andere wirkten völlig in sich selbst verschlossen. Ich fühlte mich eigentlich ganz gut. Von dem Himbeerzeug war mir noch immer angenehm schwummerig im Kopf.

Ein Mann trat aus dem Portal. In seinem eierschalenfarbenen, eng geschnittenen Anzug sah er aus wie ein Tänzer. Er musterte uns ruhig. Dann schaltete er das an seinem Jackettaufschlag befestigte Mikro ein.

»Willkommen auf dem Phönix-Kolleg. Mein Name ist Jeff Strecker. Ich bin einer der Mentoren, die Sie durch das Jahr begleiten werden. Unsere Direktorin wird Sie gleich persönlich in der Aula begrüßen. Öffnen Sie jetzt bitte die Kapsel, die Ihnen ausgehändigt wurde. Sie enthält den Namen Ihres Mentors und Ihre Studiennummer.«

Ich schraubte die Kapsel auf und entfaltete ein kleines Papier.

Merten Jakobeit – 2-408.

Unwillkürlich kamen mir die Pergamentrollen in den Sinn, die man meinen Altersgenossen am Tag des Orakels überreicht hatte und auf denen ihre Begabungen und die Empfehlungen für ihre Zukunft verzeichnet waren. Nur ihr genauer Wert – eine Zahl irgendwo zwischen 0 und 100 – wurde nicht offiziell bekannt gegeben: die Analyse des Genoms und unzähliger Tests, vom Orakel interpretiert, zu einer Prognose verarbeitet und in einer Zahl eingefangen. Wie groß ist dein positives Potenzial? Wirst du das Leben anderer und das gesellschaftliche Miteinander bereichern? Oder überwiegt deine negative Energie, das Dunkle in dir?

Ein Wert unter null. Minus. Mangelhaft. FIP.

Keine Pergamentrolle für mich. Stattdessen eine Kapsel und eine Nummer.

»Die Bänke in der Aula sind mit den Namen Ihrer Mentoren gekennzeichnet. Setzen Sie sich bitte in die entsprechende Bank. Folgen Sie mir«, sagte Jeff Strecker.

Neben Romilda ging ich auf den Rundbau zu. In meinem Kopf platzten die letzten bunten Blasen. Hinter meinen Schläfen begann es zu pochen. Ich schloss die Augen. Das Pferd auf der Straße. Der Lkw-Fahrer …

Ich öffnete die Augen, zwang mich weg von den Bildern, flüsterte Romilda zu: »Wie heißt dein Mentor?«

»Merten irgendwas.«

Ich lächelte. »Wir sind in derselben Gruppe.«

»Na, dann kann doch nichts mehr schiefgehen«, sagte Romilda.

Kugellampen tauchten die Aula in sanftes Licht. Zwischen den Bänken führte ein Mittelgang zu einer Bühne, auf der mehrere Männer und Frauen in eierschalenfarbenen Anzügen saßen. Über ihnen hing ein Banner mit dem Phönix-Emblem.

Mit mir quetschte sich etwa ein Dutzend Neuankömmlinge in die Merten-Jakobeit-Bank. Romilda saß links von mir. Mein rechter Nachbar, der ein steifes Bein hatte, klemmte sich unter argen Verrenkungen neben mich. Hatte das Orakel ihn seines Beines wegen ausgemustert? Aber das war ja Unsinn; es waren die Charaktermängel, die zählten, nicht die körperlichen Defizite.

Ich schaute mich um. Wer waren die anderen? Wie hatten sie bisher gelebt? Gab es in ihrer Vergangenheit schon Vorfälle, die bewiesen, dass ihnen das Orakel zu Recht einen Wert unter null verpasst hatte?

Mein Blick blieb an einem jungen Mann hängen. Seine braunen Locken waren so verfilzt, als hätte er sie seit Wochen nicht gewaschen. Trotzdem sah er ungewöhnlich gut aus. Still und gerade saß er da, nur sein Adamsapfel ruckte auf und ab, während er schluckte. Ich versuchte mir vorzustellen, was er sein mochte. Ein zukünftiger Krimineller, Psychopath, Mörder? Negatives Potenzial, was bedeutete das? Was hieß es in meinem Fall? Was machte mich zu einer FIP? Ich würde herausfinden, was es war, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie ich das anstellen sollte. Aber herausfinden würde ich es.

Hinter uns dröhnte eine elektronische Orgel los. Ich wandte den Kopf. Eine hochgewachsene Frau, das dunkelrote Haar zu einer komplizierten Flechtfrisur aufgetürmt, kam, nein, schritt den Mittelgang herauf. Sie musste um die 40 sein, die älteste Person, die ich bisher in Elysium gesehen hatte. Ihr Gesicht wirkte sanft. Sie trug ein Kleid aus weißen Stoffbahnen, das in der Mitte von einem silbernen Gürtel zusammengehalten wurde und im Halbdunkel der Aula schwach leuchtete. Als sie die Bühne betrat, erhoben sich die Mentoren. Die Orgelmusik verklang. Die Frau trat hinter ein Pult. Sah uns an. Lächelte.

»Ich begrüße Sie auf dem Phönix-Kolleg.« Eine Stimme in Moll, dunkel und warm; eine Stimme, von der man sich gern etwas vorlesen lässt. »Eine anstrengende Reise liegt hinter Ihnen. Eine anstrengende Woche. Seit dem Tag des Orakels ist nichts mehr, wie es war. Ihr Leben steht kopf. Ich kenne dieses Gefühl.« Pause. Dann: »Auch ich war eine FIP.«

Ich starrte sie an. Die Direktorin des Kollegs – eine FIP?

»Auf dem Phönix-Kolleg bekam ich die Chance, den Mängeln entgegenzuwirken, die sich in mir eingenistet hatten. Nach einem Jahr hätte ich in mein altes Leben zurückkehren können. Ich habe mich für Elysium und das Kolleg entschieden. Ich wollte meine Erfahrungen weitergeben. Die Erfahrung, dass es möglich ist.«

Ihr Blick wanderte über uns hinweg, schien auch auf mir einen Moment zu verweilen.

»Sie sind tief verunsichert. Das verstehe ich; ich weiß, was in Ihnen vorgeht. Vor 20 Jahren habe ich mich genauso gefühlt. Sie glauben, Sie seien zu Unrecht hier. Sie glauben, das Orakel habe sich geirrt. Sie sagen: Ich hatte ein gutes, ein reiches Leben, Freunde, Familie, Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Ich hatte Pläne, eine Zukunft. In meinem Leben gab es keine dunklen Flecken. Ein paar Schwächen, ja, aber die hat jeder. Schwächen sind normal.« Sie lächelte. »Die Augenblicke, in denen Sie anderen den Erfolg neideten. Eifersüchtig waren. Sich vor einer Aufgabe drückten. Kleine und nicht so kleine Lügen, mit denen Sie sich Vorteile verschafften.« Sie atmete tief ein. »Auch in meinem Leben gab es solche Momente. Mit elf stahl ich meiner Schwester die Lakritze, die sie von ihrem Taschengeld gekauft hatte. Mit 15 spannte ich meiner besten Freundin den Freund aus. Mit 17 erfand ich Ausreden, um mit meiner Clique segeln zu gehen, statt einen Sozialdienst zu übernehmen.«

Sie machte eine Pause. In dieser Pause kamen die Erinnerungen: der Ferienjob in einem Kindercamp vor zwei Jahren; Vanessa, meine Kollegin, die von den Kindern abgöttisch geliebt wurde; meine Eifersucht; die Wut auf den Jungen in der schwarz-grün gestreiften Jacke, der zu heulen begann, als er meiner Gruppe zugeteilt wurde, nicht der von Vanessa. Doch vor allem erinnerte ich mich an meine Erleichterung – war da sogar ein Funke Freude gewesen? –, als Vanessa sich den Knöchel brach und das Camp vorzeitig verlassen musste.

Und was war mit dem Kollegfest vor drei Jahren? Ich hatte mich gerade in Rasmus verliebt, aber Rasmus saß bei einer anderen, er redete und lachte mit Nuja, und ich hasste Nuja, hasste, hasste, hasste sie …

Jeder fühlte doch zuweilen so!

Ja?

Ja.

Aber wie oft? Und wie stark?

»Das Orakel erkennt, bei wem eine leichte Charakterschwäche vorliegt, die sich nicht weiter auswirkt, und bei wem der Kern der Persönlichkeit betroffen ist. Habgier. Hass. Rachsucht. Missgunst. Feigheit. Es gibt eine dunkle Seite in Ihnen, einen Schatten, der Ihr Leben vergiftet.« Die Direktorin öffnete das Pult und holte eine vergilbte, an den Rändern eingerissene Zeitung heraus. »Eine Tageszeitung aus den Jahren, in denen es noch kein Orakel gab. Ein Artikel berichtet von einem Mediziner, der Krankenakten fälscht, um ausgewählte Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen. In einem anderen Artikel ist von einem Abgeordneten die Rede, der in seinem Blog gegen Homosexuelle hetzt.«

Ich schloss die Augen. Ehrlich, diese Storys aus der Vergangenheit interessierten mich gerade herzlich wenig. Ich hatte sie zu oft gehört, in Ethikseminaren, in Diskussionsrunden im Fernsehen. Lasst mich in Ruhe mit dem Zeug, ich hab gerade echt andere Sorgen…

»Ein paar Seiten weiter wird ein Futtermittelhersteller erwähnt, der Industriefette in Viehfutter mischt. Ein Ehepaar lässt seinen dreijährigen Sohn verhungern. Ein Motorradfahrer verschuldet unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche sterben. Eine psychisch kranke Frau befördert ihren Nachbarn mit Hilfe einer Axt in ein irreversibles Koma. Eine Gruppe junger Männer prügelt grundlos einen Rentner zu Tode. Ein prominenter Sportler nimmt sich das Leben und hinterlässt eine Frau und drei Kinder …«

Eine Erinnerung blitzte in mir auf. Vor vielen Jahren war eine Mitschülerin – wie hatte sie geheißen? – während eines Politikseminars aufgestanden und hatte erklärt, wenn sie sich noch einmal anhören müsse, wie unmenschlich, unsozial, ungerecht es in Farland früher zugegangen sei, müsse sie kotzen. Warum man pausenlos darauf herumreite, wie egozentrisch, ja rückständig die Menschen damals gewesen seien? Das würde sie interessieren! Ob man sich da für etwas rechtfertige? Für eine politische Entscheidung vielleicht? Für das Orakel? Habe man das denn nötig?

Erina. So hatte sie geheißen. Sie war ständig mit den Lehrern in Streit geraten. Trotzdem hatte das Orakel sie nicht ausgemustert. Ich saß jetzt hier. Ich!

Die Direktorin legte die Zeitung weg.

»Mit dem Orakel haben wir ein Instrument entwickelt, das unser Land nicht in einen perfekten, aber in einen lebenswerteren Ort verwandelt hat. Ein Instrument, das die psychische und soziale Entwicklung seiner Bürgerinnen und Bürger voraussehen kann. Wir identifizieren problematische Anlagen im Vorfeld und greifen frühzeitig ein. Wir warten nicht, bis das Kind in den Brunnen fällt. Wir bringen dem Kind bei, sich vom Brunnen fernzuhalten.« Sie faltete ihre Hände, die weiß und schön wie Taubenflügel waren. »Wir haben die Schwächen der Vergangenheit angepackt. Bei aller Kritik am Orakel ist unsere Gesellschaft eine sozialere, eine gerechtere als früher.« Ruhig blickte sie uns an. »Sie haben zahllose psychologische, soziologische und medizinische Tests durchlaufen. Ihr genetischer Code wurde entschlüsselt. Das Orakel hat diese Informationen analysiert und eine auf Sie zugeschnittene Zukunftsprognose erstellt. Ihnen wurde ein negativer Wert attestiert. Wir können lernen, den Schatten in uns zu überwinden. Dafür steht das Ausbildungsprogramm von Elysium.« Sie machte eine Pause. »Sich selbst überlassen«, ihre Stimme färbte sich eine Nuance dunkler, »würden Sie Ihren Mitmenschen Schaden zufügen. Früher oder später. Aus vielfältigen Gründen. In vielfältiger Weise. Ein Leben mit negativem Vorzeichen. Wollen Sie das?« Sie neigte den Kopf. »Das Studium an unserem Kolleg bereitet Sie auf ein Leben mit positivem Vorzeichen vor. Familie, Freundschaft, ein soziales Netz, ein Beruf, der Sie erfüllt. Ein Leben in vollen Zügen. Das ist das Ziel. Und hier beginnt nun unser Abenteuer. Das Phönix-Programm fordert von Ihnen Hingabe und ja, harte Arbeit. Wenn Sie für das Programm arbeiten, arbeitet das Programm für Sie. Phönix heißt Auferstehen. Das Ausmisten innerer Kellerräume. Das Verlassen einer menschlichen Sackgasse. Auf unserem Kolleg gibt es kein Nein, hier gibt es das Ja und den Blick nach vorn. Ihre Ausbildung dauert ein Jahr. Zeit und Raum, neue Beziehungen zu knüpfen, ein neues Leben zu lernen. Elysium, das ist soziale Verantwortung im besten Sinn. Es bedeutet diejenigen begleiten, die Begleitung brauchen. Einen Selbstwert vermitteln, auf ein gelingendes Leben vorbereiten. Ein Leben wie eine Liebesbeziehung. Faszinierend. Berauschend. Ein Drängen nach vorn.«

Die Direktorin deutete auf die hinter ihr sitzenden Männer und Frauen. »Ihre Mentoren sind Lehrer und Vertrauensperson in einem. Jeder Mentor steht für ein Team. Jedes Team steht für einen eigenen Geist. Eine eigene Chance. Wir haben die Teams mit größter Sorgfalt gebildet. Testergebnisse, Persönlichkeit, Herkunft, all das haben wir berücksichtigt. Unser Ziel ist, Sie zu fördern. Aber vor allem«, sie beugte sich vor, »fördern Sie einander. Wir sehen uns beim Abendessen.«

Der Mann, der auf unsere Bankreihe zukam, war groß, von breiter Statur. Eine braune Haarsträhne hing ihm in die Stirn. Merten Jakobeit. Mein Mentor. Ende 20, grob geschätzt, so blass, als hätte er die letzten Wochen in einem Keller zugebracht. Der Blick aus seinen Augen: tot. Wie alles an seinem Gesicht. Na großartig. Wenn ich hier weiterkommen wollte – und das wollte ich –, brauchte ich einen Mentor, der mir was beibrachte. Keine lebende Leiche.

Die anderen Teams setzten sich schon in Bewegung. Unser Mentor straffte sich. »So.« Er atmete tief ein. »Da sind Sie.« Nicht die Andeutung eines Lächelns. »Mein Name ist Merten Jakobeit. Ich werde Sie durch dieses Jahr begleiten. Ein Jahr, das Sie …« Die Worte erstarben auf seiner Zunge. Er schloss die Augen, als würde er in seinem Kopf nach dem Rest des Satzes suchen: »… erfolgreich abschließen werden. Kommen Sie bitte mit.«

Als wir auf den Platz vor der Aula zurückkehrten, waren die Busse verschwunden. Micha und Elena hatten sich nicht von uns verabschiedet. Ich konnte ihnen nicht verdenken, dass sie so schnell wie möglich wieder von hier wegwollten, trotzdem spürte ich einen Stich der Enttäuschung.

Die letzte Verbindung nach Hause. Gekappt.

»Das Freizeit- und Mediencenter.« Merten stieß die Tür zu einem Glasbau auf. Sofas, Sessel und überall Pflanzen, zwischen denen man die Computerstationen und den riesigen Wandbildschirm kaum sehen konnte. Wir gingen umher, schauten uns alles an. Erste Gruppen bildeten sich, ich hörte leise Gespräche, Lachen. Wieder traf mein Blick den jungen Mann mit dem dunklen Lockenfilz. Er stand abseits, mit einem so verzweifelten Ausdruck im Gesicht, dass es mir ins Herz schnitt. Trotzdem ging ich nicht zu ihm. Er wirkte einfach zu düster.

Weiter, ins Wellnesscenter – Sauna, Solarium, Pool –, vorbei am Sportplatz, durch einen Park, zum Hauptgebäude. In der Eingangshalle hingen mehrere Anschlagtafeln, eine für jedes Team, außerdem eine Tafel für allgemeine Ankündigungen. Noch waren sie leer. Im Hauptgebäude, erklärte Merten knapp, lagen auch die Büros und Wohnungen der Direktorin, der Mentoren und übrigen Kollegmitarbeiter.

Während wir in den ersten und zweiten Stock hinaufstiegen, hörte ich in den Gängen die anderen Teams, die Stimmen ihrer Mentoren, die offenbar ausführlichere Erklärungen abgaben als Merten. Romilda warf Merten einen fragenden Blick zu, doch er hatte sich wieder in sich selbst zurückgezogen.

»Und wo geht’s da hin?« Sie deutete auf ein paar Türen.

Merten zuckte zusammen. »Was?« Er blinzelte. »Zu Ihren Zimmern.«

»Und dort?« Ich wies auf eine schmale Treppe, die in den dritten Stock führte.

»Die Zimmer der zweiten Kategorie«, sagte Merten, und als er mein fragendes Gesicht sah, fügte er hinzu: »Also für diejenigen, die meinen, dass sie unser Programm nicht brauchen.«

Die Führung endete im Untergeschoss, wo die Mensa lag. Wie in der Aula gab es keine Fenster, dafür tauchten mehrere Deckenleuchten den Saal in helles Licht. Jedes Team hatte einen eigenen Tisch, das Kopfende war den Mentoren vorbehalten. Die Direktorin hatte mit einigen Mitarbeitern auf einem Balkon Platz genommen, von dem aus sie alles überblicken konnte.

Holzbänke. Geschirr von der Sorte, die nicht mal dann kaputtgeht, wenn man sie mit voller Wucht gegen eine Betonwand knallt. Auf mehrstöckigen Servierwagen wurde das Essen hereingefahren. Die Gerichte waren einfach, aber gut: Gemüsebratlinge, Kartoffeln und Bohnen, warmes Brot, Sandkuchen zum Nachtisch. Immer wieder lud ich mir nach. Auch die anderen langten kräftig zu. Nur der junge Mann mit dem Lockenfilz aß kaum etwas. Mit gesenktem Kopf saß er da, halb abgewandt, als wollte er von uns, der Mensa, von allem nichts wissen. Sollte ich ihn ansprechen? War es klug, gleich am ersten Tag Kontakt zu jemandem zu suchen, der schon jetzt so offensichtlich nicht dazugehören wollte?

Nein. War es nicht.

Ich schämte mich für diesen Gedanken. Gerade so jemandem sollte man helfen. Andererseits …

Der junge Mann hob den Kopf und sah mich an.

»Ha-hallo«, stammelte ich.

Romilda, die neben mir saß, beugte sich zu ihm. »Schmeißt du mal den Kuchen rüber?«

Wortlos wandte er sich von mir weg und reichte ihr den Kuchen.

»Ich bin Romilda.« Sie streckte ihm eine Hand hin.

»Orlando.« Er sagte es auf eine Art, als wäre sein Name ihm völlig fremd – und er sagte es mit einer Stimme, die so klang, wie Honig schmeckt; eine Stimme, von der man sofort noch einmal kosten möchte.

»Du warst nicht in unserem Bus, oder? Woher kommst du?«, fragte Romilda.

Orlandos Lippen zuckten. Einen Moment fürchtete ich, er könnte in Tränen ausbrechen. Dann spannte sich sein Mund. »Neuwald.«

»Kenn ich nicht. Ich bin aus Kaltening.«

Orlandos Blick richtete sich zum zweiten Mal auf mich.

»Ganborn«, sagte ich.

Er nickte. Schaute weg. Erleichtert und gleichzeitig enttäuscht widmete ich mich wieder meinem Teller.

Noch konnte man nicht von einer entspannten oder gar fröhlichen Stimmung sprechen, aber inzwischen sah ich kaum noch ernste oder blasse Gesichter. Viele redeten munter drauflos, fragten nach Hobbys und Berufswünschen. Lisa, die eine Stupsnase und mindestens 20 Kilo Übergewicht hatte, wusste noch nicht, was sie werden wollte, und hatte deswegen schon drei Coachings hinter sich. Tadeus – der junge Mann mit dem steifen Bein – plante, in den Hotelbetrieb seiner Familie einzusteigen. Aaron wünschte sich einen Job als Ingenieur, am besten in der Solar-Autofabrik seiner Tante. Kelvin spielte leidenschaftlich Klavier und betonte, wie entschlossen er sei, die Chance zu nutzen, die Elysium ihm bot, genau wie Sibylla, die mir gegenübersaß und sich in einem Ökoprojekt engagieren wollte: »Wenn ich hier raus bin.« Aisha träumte von einer Karriere als Performancekünstlerin und wünschte sich mindestens drei Kinder, aber nicht unbedingt einen Mann oder eine Frau dazu.

Ein Gong ertönte. Die Direktorin erhob sich.

»Ein Wort zu unserem Punktesystem. Ihre Leistung und Ihren Einsatz für Elysium und das Programm honorieren wir mit Bonuspunkten. Die Punkte werden einem Konto gutgeschrieben und können in attraktive Luxusprodukte, in Wellnessbehandlungen und anderen Komfort investiert werden. Sollten Sie sich dagegen nicht in dem Maß einbringen, wie das Programm es fordert, ziehen wir Punkte von Ihrem Konto ein. Ihr Einkommen gibt uns wertvolle Hinweise darauf, wie Sie sich in Elysium entwickeln, wie Ihre Chancen auf eine gelungene Nachprüfung stehen und wo Sie noch Unterstützung brauchen.« Sie lächelte. »Ihre Koffer wurden bereits auf Ihre Zimmer gebracht. Sie werden feststellen, dass einige Kleinigkeiten daraus entfernt wurden und …«

Ein Raunen lief durch den Saal. Rufe wurden laut. Ungläubig schaute ich zu der Direktorin hoch. Sibylla war aufgesprungen. »Sie haben unsere Koffer durchwühlt?« Ihr Gesicht, das ein einziges Leuchten gewesen war, als sie von ihren Ökoplänen berichtet hatte, rötete sich. »Gehört das auch zum Programm?«

Mit anschwellender Stimme sagte die Direktorin: »Setzen Sie sich! Sie sind hier, um Ihre Persönlichkeit und Ihre Zukunftsaussichten zu optimieren. Das bedeutet, dass Sie überflüssigen Ballast abwerfen müssen. Wenn Sie Elysium wieder verlassen, erhalten Sie Ihr Eigentum zurück.« Sie wartete. Binnen einer Minute kehrte Ruhe ein. Ich weiß nicht, wie es zuging, es musste etwas mit der Art zu tun haben, wie sie auf uns herunterblickte. Sie strahlte etwas Furchteinflößendes aus, dem man sich besser nicht entgegenstellte. Außer, man wollte für alle Zeiten in Elysium bleiben.

»Ihre Mentoren begleiten Sie jetzt in unser Gesundheitscenter«, fuhr sie endlich mit sanfterer Stimme fort. »Wegen der Nähe zu Nordland und der dort grassierenden Krankheiten brauchen Sie einen Impfschutz.«

Nordland. Die Grenzmauer. Wieder flackerten die Bilder in mir auf. Der Mann, der aus dem Führerhaus des Lkw hing … das Pferd auf der Straße …

Mertens Stimme riss mich aus meinen Gedanken. »Nach der Impfung finden Sie sich bitte im Mediencenter ein. Dort zeigen wir heute Abend einen Film. Anschließend gehen Sie auf Ihr Zimmer. Die Zimmernummer stimmt mit Ihrer Studiennummer überein. Wecken um halb fünf, nach dem Sportprogramm Frühstück um sechs, danach bringt Sie ein Bus zu Ihrem ersten Praktikum.«

»Außer wir haben einen Motorschaden«, sagte Romilda.

Merten runzelte die Stirn. »Wie bitte?«

»Auf der Fahrt hierher hatten wir eine Panne. Haben ewig in der Gegend rumgestanden.«

»Eine Panne«, wiederholte Merten langsam; langsam drehte er sich weg. Auf einmal war ich mir sicher, dass er wusste, was dort draußen passiert war. Vielleicht waren die beiden Grauen nicht immer grau gewesen. Vielleicht hatten sie einmal Grün getragen. Und das Phönix-Kolleg besucht.

Vielleicht hatten sie zu Mertens Team gehört.