31,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Warum in den großen Naturkundesammlungen ein Schlüssel zur Rettung der Menschheit steckt Was haben der Schädel eines Quaggas, eine ausgestopfte Wandertaube und ein Riesenalk gemeinsam? Richtig, alle drei Arten sind ausgestorben. Doch warum ist es ein Problem, wenn eine bestimmte Vogelart oder eine Tomatensorte verschwindet? Die Naturforscher Sarah Darwin und Johannes Vogel haben ein großes gemeinsames Lebensthema: Im Gespräch mit Boris Herrmann entwerfen sie nichts Geringeres als ihre Vision zur Rettung der Welt. Eine Schlüsselrolle kommt darin den großen Naturkundesammlungen zu. Denn aus diesem größtenteils unentdeckten Schatz – allein im Berliner Naturkundemuseums lagern über 200.000 Vogelpräparate – lassen sich Entwicklungen beschreiben, Zeitachsen bilden und Vorhersagen treffen. Vor allem könnten hier Orte der politischen Debatte entstehen, die die entscheidenden Impulse zum Umdenken liefern. Die wissensbasierte demokratische Gesellschaft zu stärken, um die notwendigen politischen Mehrheiten zum Handeln zu gewinnen – das ist das Anliegen der Autorin und der Autoren. Deshalb ist ihr leidenschaftliches Gespräch über Natur zugleich ein Gespräch über wegweisende Politik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Was haben der Schädel eines Quaggas, eine ausgestopfte Wandertaube und ein Riesenalk gemeinsam? Richtig, alle drei Arten sind ausgestorben. Doch warum ist es ein Problem, wenn eine bestimmte Vogelart oder eine Tomatensorte verschwindet?

Die Naturforscher Sarah Darwin und Johannes Vogel haben ein großes gemeinsames Lebensthema: Im Gespräch mit Boris Herrmann entwerfen sie nichts Geringeres als ihre Vision zur Rettung der Welt.

Eine Schlüsselrolle kommt darin den großen Naturkunde-Sammlungen zu. Denn aus diesem größtenteils unentdeckten Schatz – allein im Berliner Naturkundemuseums lagern über 200.000 Vogelpräparate – lassen sich Entwicklungen beschreiben, Zeitachsen bilden und Vorhersagen treffen. Vor allem könnten hier Orte der politischen Debatte entstehen, die die entscheidenden Impulse zum Umdenken liefern.

Die wissensbasierte demokratische Gesellschaft zu stärken, um die notwendigen politischen Mehrheiten zum Handeln zu gewinnen – das ist das Anliegen der Autorin und Autoren. Deshalb ist ihr leidenschaftliches Gespräch über Natur zugleich ein Gespräch über wegweisende Politik.

Die Autorin und die Autoren

Sarah Darwin, Johannes Vogel und Boris Herrmann trafen sich als Begleiter des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei einer Reise auf die Galapagosinseln im Jahr 2019.

Sarah Darwin, geboren 1964 in London, ist die Ururenkelin von Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie. Am University College London promovierte sie über Tomaten. Sie hat viel auf den Galapagosinseln geforscht und eine endemische Tomatenart beschrieben, die nur dort wächst. Sarah lernte ihren Ehemann Johannes Vogel kennen, während beide am Natural History Museum in London arbeiteten. Johannes, geboren 1963 in Bielefeld, ist Generaldirektor des Museums für Naturkunde – Leibniz Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Berlin, und Professor für Biodiversität und Wissenschaftsdialog an der Humboldt-Universität Berlin. Er hat an der University of Cambridge über das Sexualverhalten von Farnen promoviert.

Boris Herrmann, geboren 1978 in Karlsruhe, ist US-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Zuvor arbeitete er im Berliner Parlamentsbüro der SZ und als Korrespondent in Lateinamerika.

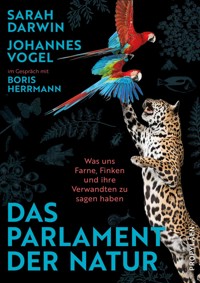

SARAH DARWINJOHANNES VOGEL

im Gespräch mit

BORIS HERRMANN

DAS PARLAMENT DER NATUR

Was uns Farne, Finken und ihre Verwandten zu sagen haben

Übersetzungen aus dem Englischen von Sebastian Vogel

PROPYLÄEN

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein.de

Die Gespräche wurden teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch geführt und aus Gründen der Verständlichkeit von den Autoren nachträglich gekürzt und bearbeitet.

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Gestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Lektorat: Ulrich Wank

Umschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München

Umschlagabbildungen:

Fotografien: © Carola Radke, MfN Berlin (Jaguar fängt Grünflügelaras); © KiM Mortega (Nachtigall)

Illustrationen: © Ecaterina Sciuchina, Gwoeii, DiViArt, aksol, Lisla, Olga Korneeva, Pen-Is Production, Bodor Tivadar, Volodymyr Burdiak, Olga Druzhinina, Helen Lane, Morphart Creation, Jeanna Draw / shutterstock; © Nastasic, jangeltun / IStock

Repro: LVD GmbH, Berlin

E-Book: Savage Types Media GbR, Berlin

ISBN: 978-3-8437-3539-1

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Über das Buch / Über die Autoren

Titel

Impressum

Vorwort

TEIL 1: DRINNEN

Galápagos – kein schlechter Ort, um sich kennenzulernen

Nichts ist so politisch wie die Natur

Die Menschen haben die Welt übernommen

Die Welt ist groß genug – wenn wir sie verstehen

Es ist alles da: Wir brauchen eine neue Idee vom guten Leben

Wir töten alles Lebendige schneller als jemals zuvor

Die Natur verhandelt nicht

Warum sollte Gott unterschiedliche Spottdrosseln erschaffen?

Eine ganz normale Darwin’sche Tee-Runde

Zwei Wörter, die alles verändern: Ich denke.

Darwin hätte den Sozialdarwinismus verabscheut

Da habe ich plötzlich die Menschen vermisst

Wir kämpfen für nichts Geringeres als die Rettung der Welt

Die Naturkundemuseen sind unsere Lebensversicherung

Man könnte daraus eine Weltrettungsmaschine bauen

Die Raumfahrt hat uns die Teflonpfanne beschert – und die Henne das Ei

Wo ist die Galápagos-Tomate?

Die Evolution ist etwas Schönes

TEIL 2: DRAUSSEN

Der Bursche mit dem großen schwarzen Schnauzbart

Der Ast, an dem wir sägen

Wenigstens die Ziegen sind genauso dumm wie wir

Die Rettung des Planeten beginnt beim Frühstück

Weniger Fleisch, mehr vom Leben

Man müsste es sexyer machen, damit es schneller klappt

Warum haben wir hier eine Stadt, die eigentlich ein Parkplatz ist?

Eine nachhaltige Zukunft bedeutet mehr Genuss

Ich sehe, wie hier das Wasser gestiegen ist

Fangen wir in den Großstädten an, die Natur zu erleben!

Ich bin immer noch ein bisschen Jäger und Sammler

Ich mag das gerne, in bestimmte Orte tiefer einzudringen

Und jetzt ist es ein Maisfeld

Ich habe einen poetischeren Blick auf die Natur

Hast du schon mal ein Kaninchen geschossen?

Man kann acht Milliarden Menschen nicht mit einer Wiese ernähren

Wachstum ist das Heilsversprechen für unsere westlichen Gesellschaften

Wo wollen wir hin? Wie wollen wir in Zukunft leben?

Es lohnt sich, zu kämpfen

Das Zeitalter des Huhns

Was bleibt von uns übrig?

Bild- und Quellennachweis

Danksagung

Das Museum für Naturkunde von den Anfängen bis heute

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Navigationspunkte

Cover

Inhalt

Textbeginn

Die Denkwand des Museums – auch bekannt als Biodiversitätswand.

VORWORT

Dieses Buch wäre ohne die Riesenschildkröte Alejandra nicht zustande gekommen. Sicherlich, auch Alexander von Humboldt, Charles Darwin und Frank-Walter Steinmeier haben ihre Beiträge geleistet, aber der Reihe nach.

Die Vorfahren der Schildkröte Alejandra kamen vor etwa zwei Millionen Jahren auf die Galápagosinseln im Pazifischen Ozean. Die Schildkrötenforschung geht davon aus, dass sie günstige Strömungen nutzten, um vom südamerikanischen Festland herüberzuschwimmen, etwa 1000 Kilometer sind es von der Küste Ecuadors. Frank-Walter Steinmeier erreichte den Archipel knapp zwei Millionen Jahre nach den Riesenschildkröten, im Februar 2019. Er war damit aber immer noch der erste deutsche Bundespräsident, den eine Dienstreise auf die Galápagosinseln führte.

Alexander von Humboldts Haustier: Papagei Jacob hat die Zeit als Präparat überdauert.

Ich durfte als Berichterstatter für die Süddeutsche Zeitung dabei sein, als Steinmeier in der Zuchtstation »Charles Darwin« ein Glaskästchen überreicht bekam, in dem sich die neugeborene, also noch nicht ganz so riesige Riesenschildkröte Alejandra befand. Steinmeier hielt das Kästchen behutsam, aber auch ein bisschen stolz in die Luft. Dann gab er Alejandra an eine Mitarbeiterin der Zuchtstation zurück. Etwa zwei Dutzend Zuschauer applaudierten. Seit diesem Moment gehörten sie zusammen – der Schildkrötenpate aus Deutschland und sein Bundespräsidentenpatenkind von den Galápagosinseln. Steinmeier sagte: »Ich kann aber nicht täglich zum Füttern vorbeikommen.«

Der Bundespräsident war damals offiziell »auf den Spuren Alexander von Humboldts« in Südamerika unterwegs. Auf den ersten Blick mochte es wie ein Fehler im Reiseplan aussehen, dass Steinmeier dabei auch einen Abstecher auf die Galápagosinseln machte. Denn im Gegensatz zu uns allen, die wir hier in der Zuchtstation standen oder etwa auch Charles Darwin, nach dem diese Station benannt ist, war Humboldt nie auf Galápagos.

Allerdings lautete die zentrale Erkenntnis, die der preußische Naturforscher auf seiner Südamerikareise von 1799 bis 1804 gewann, dass auf dieser Welt alles mit allem zusammenhängt. In seinem 1808 erschienenen Buch »Ansichten der Natur« schrieb er über die Kondore am Antisana, einem 5704 Meter hohen schneebedeckten Vulkanmassiv auf dem ecuadorianischen Festland: »Es ist eine merkwürdige physiologische Erscheinung, dass derselbe Vogel, welcher stundenlang in so luftdünner Region im Kreise umherfliegt, sich bisweilen plötzlich zum Meeresufer herabsenkt und in einigen Stunden gleichsam alle Klimate durchfliegt.« Humboldts Erkenntnis, dass die Erde über alle Kontinente hinweg in verschiedene Klima- und Vegetationszonen unterteilt ist, formulierte er hier wie eine Selbstverständlichkeit, dabei war sie damals radikal neu. Alexander von Humboldt entdeckte in den kleinsten Details die großen Zusammenhänge, er entwickelte unser Verständnis von Ökosystemen, lange bevor der Begriff geprägt wurde. Er hat auf seiner Südamerikareise als einer der Ersten den menschengemachten Klimawandel beschrieben. Er erkannte, dass Natur und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind. Und: Er war es, der Charles Darwin inspirierte.

Hätte Darwin die Schriften Humboldts nicht gekannt und bewundert, dann wäre er wohl niemals nach Galápagos gekommen, wo er zu seiner bahnbrechenden Evolutionstheorie inspiriert wurde. Das alles und noch vieles mehr bekam der Bundespräsident von Expertinnen und Experten erklärt, die ihn auf dieser Reise begleiteten. Zwei Teilnehmer der Steinmeier-Delegation erschienen mir von Beginn an besonders interessant: eine Frau mit langen dunklen Locken und einem sehr britischen Akzent sowie der Mann mit dem größten Ringelschnäuzer, den ich je gesehen hatte. »Darwin hat Humboldt hier zu Ende gedacht«, sagte die Frau mit dem britischen Akzent zu Steinmeier. »Nichts ist so politisch wie die Natur«, merkte der Ringelschnurrbartträger an.

Später, bei einem Spaziergang über die menschenleere Galápagosinsel Seymour Norte stellte ich mich den beiden vor, es war mein erstes Gespräch mit Sarah Darwin und Johannes Vogel – und damals ahnte ich nicht, wie viele noch folgen würden. Während wir so an Braunpelikanen, Seelöwen, Landleguanen, Fregattvögeln und Blaufußtölpeln vorbeistapften, die hier keine natürlichen Feinde haben – und deshalb auch keine Fluchtreflexe –, erfuhr ich, dass Sarah Darwin nicht nur die führende Forscherin über die endemische Galápagos-Tomate ist, sondern auch eine Ururenkelin Charles Darwins sowie die Ehefrau des Ringelschnurrbartträgers und Direktors des Berliner Naturkundemuseums, nämlich von Johannes Vogel. So hatte es Humboldt wahrscheinlich nicht gemeint, aber jetzt verstand ich: Alles hängt mit allem zusammen.

Die Eheleute Darwin und Vogel, beide promovierte Botaniker, darf man ohne rot zu werden als das Traumpaar der Naturforschung bezeichnen. Johannes Vogel hat über das Sexualverhalten von Farnen geforscht. Sarah Darwin hat auf den Galápagosinseln eine bis dahin unbekannte Tomatenart beschrieben, die nur dort wächst. Sowohl Darwin als auch Vogel begreifen sich aber auch als politische Aktivisten im Kampf gegen den Klimawandel und das Artensterben.

Charles Darwin hat die Vorstellung des Menschen entzaubert, er sei die Krone der Schöpfung. Allerdings hat der Mensch seither nicht aufgehört, sich wie die Krone dieser Schöpfung zu benehmen. Das ist das gemeinsame Lebensthema von Sarah Darwin und Johannes Vogel. Sie kämpfen für nichts Geringeres als für die Rettung der Welt.

Bei unserem Kennenlern-Spaziergang auf Seymour Norte erzählten mir die beiden, dass die Riesenschildkröten wie Alejandra hier inzwischen gezüchtet und später ausgewildert werden, weil sie auf einigen der Galápagosinseln ausgestorben sind. Präziser gesagt: weil sie von Menschen ausgerottet wurden. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben Seeräuber und Walfänger Abertausende dieser Schildkröten auf ihre Schiffe verladen – als Frischfleisch-Proviant blieben sie auf dem Rückenpanzer liegend bis zu ein Jahr am Leben.

Das ist eine von unzähligen Geschichten über den vielleicht fatalsten menschlichen Irrglauben: nämlich dass er, der Mensch, eingebunden ist in eine Natur, die ihm unendlich zur Verfügung steht. Dass die Welt also dazu da ist, um ihm untertan zu sein. Daran hat sich auch knapp 200 Jahre nach Charles Darwins Entdeckungsreise nicht viel geändert. Im Gegenteil. Die menschliche Hybris stößt jedoch bei einer Weltbevölkerung von acht Milliarden komplett an ihre Grenzen.

Wie sagte Johannes Vogel? »Nichts ist so politisch wie die Natur«. Der Satz ist mir, dem Politikjournalisten, nie wieder aus dem Kopf gegangen.

Nach Steinmeiers Galápagos-Reise auf den Spuren Humboldts und zu Ehren der Schildkröte Alejandra bin ich mit Sarah Darwin und Johannes Vogel in Kontakt geblieben. Wir sind uns seither in unregelmäßigen Abständen immer wieder begegnet, haben über preußische Naturforscher und Fridays for Future geredet, über ausgestopfte Pinguine und die damalige Ampelkoalition. Irgendwann haben wir begonnen, uns zu duzen. So entstand die Idee zu diesem Interview-Buch über den Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Arten und der Krise der Demokratie – beides sind große, weltumspannende Themen. Und alle drei Autoren sind der Ansicht, dass sie mehr miteinander zu tun haben, als gemeinhin angenommen wird.

Was meine Rolle als Co-Autor im Verbund mit Sarah und Johannes betrifft, so musste ich an Douglas Adams denken. Natürlich würde ich mich niemals im Leben auch nur ansatzweise mit dem großen und leider viel zu früh verstorbenen Douglas Adams vergleichen wollen. In meiner Jugend im beschaulichen Kurstädtchen Baden-Baden gab es zu Beginn der Neunziger nicht allzu viel zu erleben. Wir wuchsen auf mit dem dummen Gefühl, dass gerade das beste Jahrzehnt aller Zeiten begonnen hatte – und wir saßen hier im Schwarzwald rum. Es gab drei Dinge, die uns zumindest emotional in das große weite Universum hinauszogen, das waren die Lieder von Kurt Cobain, die Filme von Quentin Tarantino und die Bücher von Douglas Adams.

Auch wenn der größte Teil der Romanreihe »Per Anhalter durch die Galaxis« natürlich in den Achtzigern geschrieben wurde, für mich in meinem Kurstädtchen war das Mitte der Neunziger die Literatur der Gegenwart. Eines Tages, ich war vielleicht in der neunten Klasse, stieß ich auf ein Buch von Douglas Adams, von dem ich bis dahin nie gehört hatte. Es hieß »Die Letzten ihrer Art«, natürlich kaufte ich es mir sofort.

Am Anfang war ich schwer enttäuscht, dass es nicht um Arthur Dent, den Planeten Magrathea, die Weltraumflotte der Vogonen und die Zahl 42 ging. Es war, wie ich mit Schrecken feststellte, nicht einmal ein Roman. Es ging um das echte Leben, um die Natur und um bedrohte Tierarten. Das erste Kapitel handelte vom Komodowaran in Indonesien. Das hat mich damals nicht sonderlich interessiert.

Ich weiß noch, dass ich das Buch trotzdem bis zum Ende gelesen habe. Ich hatte mein Taschengeld dafür ausgegeben, also musste ich da jetzt irgendwie durch, ob es mir gefiel oder nicht. Aus demselben Grund habe ich in dieser Zeit mindestens drei Mal die CD mit dem unterirdischen Guns N’ Roses Coveralbum »The Spaghetti Incident« von vorne bis hinten durchgehört.

Jetzt, wo ich plötzlich selbst an einem Buch über die Natur und das Verschwinden der Arten arbeite, habe ich nach rund drei Jahrzehnten noch einmal »Die Letzten ihrer Art« gelesen. Meine alte Taschenbuchausgabe von damals konnte ich nicht mehr finden, ich habe mir die Originalversion auf Englisch gekauft. Dazu zweierlei: Erstens, dieses Buch ist natürlich fantastisch! Das erste Kapitel über die Suche nach dem fast ausgestorbenen indonesischen Komodowaran gehört zu den besten Reisereportagen, die ich je gelesen habe. Zweitens hat der Schriftsteller und Reporter Douglas Adams dieses Buch zusammen mit dem britischen Zoologen Mark Carwardine herausgegeben. Im Vorwort beschreibt Adams seine Hälfte dieser Doppelautorenschaft so: »Meine Rolle, für die ich in jeder Hinsicht qualifiziert bin, war es, ein komplett ignoranter Nicht-Zoologe zu sein, den alles, was passierte, komplett überraschen würde.«

Besser kann man meine Position im Zusammenspiel mit Sarah und Johannes kaum beschreiben. Sie sind die Experten, die Botaniker, die Naturforscher, die Evolutionstheoretiker, die Visionäre einer nachhaltigeren Lebensweise. Meine Aufgabe besteht darin, der ahnungslose Fragensteller zu sein. Der Nicht-Botaniker. Um es mit Douglas Adams zu sagen: Das ist eine Rolle, für die ich bestens qualifiziert bin.

Bevor die Arbeit mit den beiden an diesem Buch begann, wusste ich beispielsweise nicht, welche Botschaften sich in einem Vogelnest verbergen können, das vor 125 Jahren auf einer Südseeinsel gesammelt wurde. Ich hatte keine Ahnung davon, dass der Mensch etwa die Hälfte aller Wirtschaftsleistung auf diesem Planeten kostenlos von der Natur zur Verfügung gestellt bekommt, vom Wasser über die Sonne, die fruchtbaren Böden und den Wind bis hin zur Flora und Fauna – und dass sich die Menschheit dafür ruhig mal ein bisschen erkenntlicher zeigen könnte. Ich hatte auch nie darüber nachgedacht, dass die Polykrisen der Gegenwart, die Krise der Demokratie, die Ukrainekrise, die Krise im Nahen Osten, die Klimakrise, die Corona-Krise letztlich alle auf ähnliche Ursachen zurückzuführen sind, nämlich darauf, dass wir unsere natürlichen Ressourcen ausbeuten. Genauso wenig wusste ich, dass man den Stein, an dem das Element Uran bestimmt wurde, einfach so am Tisch herumreichen kann.

Aber ich könnte mir vorstellen, dass mich das mit den meisten Leserinnen und Lesern verbindet.

Dieses Buch ist in drei Etappen entstanden. Es begann mit einem Interview, das ich Ende 2023 mit Sarah und Johannes für die Süddeutsche Zeitung geführt habe. Für eine Tageszeitung war das ein verhältnismäßig langes Gespräch, aber es war immer noch viel zu kurz für das, was ich alles fragen wollte. Und vor allem für das, was Sarah und Johannes zu sagen hatten. Wir beschlossen, das Zeitungsinterview zu einem Gesprächsbuch auszubauen.

Anfang März 2024 trafen wir uns zu einer zweiten Gesprächsrunde im Berliner Naturkundemuseum, das ohne jeden Zweifel zu den faszinierendsten Orten der Stadt gehört. Zu meinen liebsten Ausstellungsstücken gehört der Amazonas-Jaguar, der auf seinen Hinterbeinen steht und nach zwei vorbeifliegenden Aras greift. Dabei handelt es sich selbstverständlich um ein Präparat, die Tiere sind ausgestopft. Aber es ist handwerklich so gut gemacht, dass man meinen könnte, man sei mitten in Berlin in diese Jagdszene hineingeraten. Es ist auch eine Szene, die mich melancholisch stimmt, denn dieser Jaguar hat vor seinem Tod eben nicht am Amazonas gelebt, wo er hingehört, sondern im Berliner Tierpark. Es ist ein Objekt, das sowohl vom Zauber als auch vom Verschwinden der Natur erzählt. Die ganze Geschichte in einem Präparat.

Eines von vielen großartigen Präparaten des Naturkundemuseums: Jaguar mit Aras, Best in Show, Salzburg Februar 2018.

Das, was die Besucher hier zu sehen bekommen, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was dieses Haus besitzt. Von seinen rund 30 Millionen Objekten sind gerade einmal 10 000 ausgestellt. Etwa 0,03 Prozent. Der Rest lagert im Verborgenen. In Schränken, Vitrinen, Schubladen und Reagenzgläsern. Es gibt da Millionen präparierte Insekten, in preußischem Alkohol konservierte Fische, Quallen und Weichtiere, Nasspräparate von Spinnen, Schlangen und Mollusken, versteinerte Blumen, Farne, Algen, Pilze, ausgestopfte Säugetiere, Saurierskelette, Elefantenschädel, Walgebisse, Bruchstücke von urzeitlichen Meteoriten, ein historisches Tonbandarchiv von Tierstimmen. Am Tag unseres Interviews waren Sarah, Johannes und ich mit all diesen Kostbarkeiten allein. Das Museum hatte an diesem Tag geschlossen. Dieses Gespräch bildet zusammen mit dem ursprünglichen Zeitungsinterview den ersten Teil des Buches: »Drinnen«.

Für den zweiten Teil bin ich im Frühjahr 2024 ins südenglische Essex gereist, wo die Familie Darwin seit mehreren Generationen ein Landhaus besitzt. Hier, mit Blick auf die Gezeitenmündung der Nordsee, haben wir drei Tage lang in der Natur über die Natur gesprochen, auf Wald- und Wiesenspaziergängen, auf Paddeltouren im Wattmeer, im Garten der Familie, wo jedes Unkraut so viel Wertschätzung erfährt wie die schönste Frühlingsblume. Hier habe ich mit Sarah und Johannes auch Einzelgespräche geführt, um nicht nur ihre gemeinsame Haltung zur Natur zu besprechen, sondern auch ihre ganz persönlichen und teils erstaunlich unterschiedlichen Zugänge. In den Tagen in Südengland entstand der zweite Teil des Buches: »Draußen«.

Für mich waren die Gespräche mit Sarah und Johannes auch eine Entdeckungsreise. Eine Reise in Welten, die mir bis dahin verborgen geblieben waren. Dieses Buch soll eine Einladung sein, auf diese Entdeckungsreise mitzukommen.

Wir erfahren auf dieser Reise, warum es eigentlich ein Problem für den Menschen ist, wenn eine bestimmte Vogelart in der Südsee oder eine Tomatensorte auf den Galápagosinseln verschwindet. Wir finden bei einem kurzen Spaziergang über eine südenglische Frühlingswiese so viele essbare Pflanzen und Blüten, um damit eine ganze Familie satt zu bekommen. Und wir merken dabei, was uns alles entgeht mit unseren standardisierten Wertschöpfungsketten der industriellen Nahrungsmittelproduktion. Wir lernen auf dieser Reise unter anderem auch, wie man einen Dinosaurier nach Japan verschifft und warum die Geologen einer fernen Zukunft wahrscheinlich denken werden, wir Gegenwartsmenschen hätten im Zeitalter des Huhns gelebt.

Wir erfahren außerdem, warum in den großen Naturkunde-Sammlungen der Welt, in Berlin, London oder New York, womöglich ein Schlüssel zur Rettung der Menschheit steckt. Denn in diesen Sammlungen ist ein Stück der vorindustriellen Welt konserviert. Und das ist ein bislang größtenteils unentdeckter Schatz für die Wissenschaft. Aus ihm lassen sich Entwicklungen beschreiben, Zeitachsen bilden, Vorhersagen treffen oder wie es Johannes ausdrückt: eine Weltrettungsmaschine bauen.

In der Vision von Sarah Darwin und Johannes Vogel dienen die großen Naturkundemuseen nicht mehr als museale Sammelstellen wie im 19.Jahrhundert, sondern als Ort der politischen Debatte um die Zukunft der Erde. Ihr Ziel ist es, zu einer wissensbasierten demokratischen Gesellschaft beizutragen. Dafür haben Sarah und Johannes die Idee von einem »Parlament der Natur« entwickelt. Deshalb ist dieses Gespräch über Farne, Vogelnester und Riesenschildkröten unweigerlich auch ein Gespräch über die Weltpolitik.

Bei allen deprimierenden Erkenntnissen, mit denen man als Botaniker, Evolutionsbiologin und Politikjournalist täglich zu tun hat, kommen wir am Ende dieser Interviewreihe auch zu dem Ergebnis: Es gibt noch Hoffnung.

Noch ist die Menschheit nicht verloren – wenn wir jetzt damit anfangen zu schützen, was wir noch haben, und wiederherstellen, was schon zerstört wurde. Der Mensch muss begreifen, dass es nicht in seinem Interesse ist, mit aller Kraft an dem Ast zu sägen, auf dem er sitzt.

Boris Herrmann

Berlin, im November 2024

TEIL 1

DRINNEN

Die altehrwürdige Fassade des Museums für Naturkunde Berlin, unverändert seit dem Jahr 1889.

GALÁPAGOS – KEIN SCHLECHTER ORT, UM SICH KENNENZULERNEN

Sarah Darwin, Johannes Vogel und Boris Herrmann treffen sich für ihr erstes Gespräch im Berliner Naturkundemuseum. Das Haus ist an diesem Tag für Besucher geschlossen, in der Haupthalle stehen die Dinosaurierskelette im Dunkeln, in den Gängen hallt es, auch der Museumsshop und die Kantine sind geschlossen. Aber der Herr Generaldirektor Vogel hat vorgesorgt. Er hat am Vorabend ein Gemüsecurry mit Linsen und Reis gekocht und in Tupperschüsseln mitgebracht. Das wird er später in der Mikrowelle in seinem Büro aufwärmen. Die drei nehmen an einem runden Tisch in der Teeküche im ersten Stock Platz.

Boris | Wir sitzen hier im Museum für Naturkunde in Berlin, aber ich würde unser Gespräch gern mitten im Pazifischen Ozean beginnen lassen, denn dort sind wir drei uns zum ersten Mal begegnet.

Sarah | Genauer gesagt, auf den Galápagosinseln tausend Kilometer vor der Küste Ecuadors. Übrigens kein schlechter Ort, um sich kennenzulernen.

Boris | Das muss 2019 gewesen sein. Wir haben den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier begleitet, Ihr als Experten, ich als Reporter. Steinmeier war auf den Spuren von Alexander von Humboldt unterwegs …

Johannes | Was irgendwie witzig war, denn Humboldt hat es nie bis auf die Galápagosinseln geschafft.

Boris | Wie dem auch sei: Welche Erinnerungen habt Ihr an die Reise?

Sarah | Wir sind auf North Seymour rumgestolpert, nicht wahr? Zwischen den Blaufußtölpeln – war das nicht da, wo wir uns kennengelernt haben?

Boris | Ja, ich glaube, so hieß sie: North Seymour. Das ist eine der menschenleeren Inseln, oder?

Sarah | Ja, Menschen wohnen dort nicht. Wir sind zwischen den Vögeln spaziert, und beide Seiten haben sich angestarrt. Wir mussten buchstäblich über sie hinwegsteigen.

Boris | Natürlich, denn die haben dort keine natürlichen Feinde und deshalb auch vor niemandem Angst. Nicht einmal vor einem deutschen Bundespräsidenten, der ihnen fröhlich zuwinkt.

Johannes | Auch in ihrem Verhalten gegenüber uns und dem Bundespräsidenten waren keine großen Unterschiede zu erkennen. Die Blaufußtölpel stehen gern auf ihren kleinen Hügeln, heben ein Bein und führen einen lustigen Tanz auf, ein bisschen wie Kraftwerk.

Boris | Ich weiß noch, wie jemand Steinmeier erklärt hat, dass die Fregattvögel auf den Galápagosinseln 40 Tage ununterbrochen fliegen können, weil immer eine Hälfte ihres Gehirns schläft, während die andere aktiv ist, und dann wechseln die beiden Hälften sich ab. Man konnte fast meinen, Steinmeier hätte gedacht: Oh, eine tolle Idee, das könnte auch bei Politikern funktionieren.

Johannes | Darum geht es bei Elon Musk und seinen Gehirnimplantaten: Wir sollen nicht mehr schlafen, damit wir mehr konsumieren können.

Boris | Vielleicht sollten wir es also nicht nachmachen.

Johannes | Wo wir schon gerade bei Vögeln und Gehirn sind: Eines der großen Projekte hier in Berlin, eine der Exzellenzinitiativen, verfolgt das Ziel, ein Vogelgehirn zu rekonstruieren. Man ist zu der Erkenntnis gelangt, dass es zu kompliziert wäre, das Modell eines menschlichen Gehirns aufzubauen, und deshalb versucht man erst einmal, ein Vogelgehirn nachzubauen.

Sarah | Im Englischen haben wir den Begriff »birdbrain«. Das gibt es vermutlich auch im Deutschen.

Vogel mit Bart: die Großtrappe.

Boris | Spatzenhirn. Meistens ist das nicht unbedingt nett gemeint …

Sarah | Aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Vögel stellen Werkzeuge her und erkennen menschliche Gesichter. Wir nehmen an, dass amerikanische Krähen sogar gegen bestimmte Menschen einen Groll haben können, und dann geben sie diese Information an andere Vögel weiter.1

Boris | Birdbrain ist also eigentlich …

Johannes | … ein Kompliment. Außerdem hat man herausgefunden, dass bestimmte Greifvögel brennende Stöckchen mitnehmen und in anderen Lebensräumen fallen lassen, damit es dort anfängt zu brennen und die Beutetiere herausgetrieben werden.

Sarah | In Australien hat man beobachtet, wie Fire Hawks brennende Stöcke weggetragen haben. Es sind also nicht nur Menschen, die sich das Feuer untertan gemacht haben.

Johannes | Das sind ziemlich schlaue Gesellen. Und übrigens, Boris, wie du gesagt hast, was lerne ich aus der Reaktion des Bundespräsidenten, als er die Blaufußtölpel getroffen hat? Zunächst einmal ist die Natur absolut und grenzenlos in der Lage, jeden von uns zum Staunen zu bringen.

Boris | Wer würde über die Tierwelt auf den Galápagosinseln nicht staunen? Auf der Insel Santa Cruz sind wir über die Riesenschildkröten geradezu gestolpert. Das war im Hochland, denn wenn ich mich richtig erinnere, sind sie auf einigen niedrigeren Inseln wegen der Menschen verschwunden.

Sarah | Im Flachland waren sie zu schnell zu finden, und man konnte sie auch einfacher wegtragen als in den Bergen. Piraten und Seeleute haben sie jahrhundertelang auf ihren Schiffen lebend auf den Rücken gelegt. So hatte man ein Jahr lang frisches Fleisch.

Der Umbau des Museums ist in vollem Gang: die Ausstellung ZUGVÖGEL aus dem Jahr 2024.

Alle Standpräparate werden in Umzugskisten präsentiert.

Boris | Moment mal, diese großen Landschildkröten können auf einem Piratenschiff ein Jahr auf dem Rücken liegen und bleiben am Leben?

Sarah | Ja, jedenfalls erzählt man sich das, und zwar ohne Futter und Wasser.

Johannes | Es könnte stimmen, aber vielleicht ist es auch Seemannsgarn. Heute würde man das Experiment nicht noch einmal machen.

Boris | Aber etwas anderes haben wir auf den Galápagosinseln auch gesehen: Einheimische haben die Strände gesäubert. Selbst auf diesen Stränden auf Inseln, Tausende Kilometer vom nächsten Kontinent entfernt, liegt Plastik herum. Wir haben Chipstüten aus Peru und Flaschen mit asiatischer Beschriftung gesehen.

Sarah | Plastik auf den Galápagosinseln, das ist relativ neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das vor dreißig Jahren schon gab, als ich zum ersten Mal dorthin gefahren bin. Ich vermute, eine Menge davon stammt von Fischereischiffen. Es gibt dort jetzt eine Fangverbotszone, die erkennt man auf Satellitenbildern, und knapp außerhalb der Zone sieht man eine Flotte nach der anderen mit chinesischen Fischereischiffen, und die bleiben dort monatelang. Versorgungsschiffe bringen ihnen Proviant, Wasser und Lebensmittel, und nehmen umgekehrt den Fang mit, das sind richtige Industrieschiffe. Sie werfen ihren Abfall von den Schiffen ins Meer, und dann landet er auf den Galápagosinseln.

Boris | Eines Tages wird es im Ozean mehr Plastik als Fische geben.

Johannes | Ja, das wird mittlerweile prophezeit, und es wird nicht mehr lange dauern. Das Beängstigende dabei: Da wir Schweine oder Fisch essen, ist das Mikroplastik auch überall in uns. Wir haben also auch Plastik verdaut. Dass wir irgendwann mehr aus Plastik als aus Fleisch und Wasser bestehen, ist zwar unwahrscheinlich, aber Angst macht es schon. Wir Menschen stellen im globalen Maßstab eine ganze Reihe von unfreiwilligen Experimenten an, nicht geplant, sondern aus reiner Dummheit. Das muss sich ändern.

NICHTS IST SO POLITISCH WIE DIE NATUR

Boris | Johannes, ich bin mir ziemlich sicher: Als wir zusammen über die Galápagosinseln gegangen sind, habe ich zum ersten Mal gehört, wie du gesagt hast: »Nichts ist so politisch wie die Natur.« Dieser Satz ist mir seit damals immer wieder durch den Kopf gegangen.

Johannes | Sehr gut. Ich bin nämlich zutiefst überzeugt, dass er stimmt.

Boris | Ich bin politischer Journalist und denke jeden Tag über Politik nach. Deshalb frage ich mich: Nichts ist so politisch wie die Natur – ist das wirklich so?