9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vom Lesen und Lachen – Der Bestseller jetzt als Neuausgabe

»Auch wenn Sie nie den Gedanken hatten, Komiker zu werden, wenn Sie sich mit diesen Geschichten vor ein Publikum setzen – egal, wie klein oder groß, werden Sie ahnen, warum Komödianten wie ich so verrückt nach diesem Beruf sind. Andere zum Lachen bringen macht nämlich süchtig.«

Was braucht der Mensch in schwierigen Zeiten? Ganz zwingend eine Prise Humor! Und wer könnte uns besser zum Lachen bringen als Jürgen von der Lippe? In seiner TV-Show »Was liest du?« hat er jahrelang die Qualität von Geschichten vor Publikum erprobt und präsentiert in dieser Neuausgabe die besten und witzigsten Kurzgeschichten und Glossen der Sendung. Mit dabei Texte von Horst Evers, Dietmar Wischmeyer, Frank Goosen, Harald Martenstein, David Sedaris, Katinka Buddenkotte, Guido Mingels, Fanny Müller, Kai Karsten, Linus Reichlin, Tilman Spengler, P.J. O’Rouke.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Herausgeber

JÜRGEN VON DER LIPPE, Jahrgang 1948, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche. Vor 48 Jahren stand er zum ersten Mal auf der Bühne, hat mehr Alben produziert als die Beatles und hat seit 41 Jahren nebenbei auch ein wenig Fernsehgeschichte geschrieben. Er hat alle wichtigen Preise bekommen, den Grimme Preis und die Goldene Kamera gleich zweimal. Neben gelegentlichen Ausflügen zum Film und auf Theaterbühnen schreibt der umtriebige Altmeister seit etlichen Jahren Bücher, die regelmäßig auf den Bestsellerlisten landen, mittlerweile sind es 15. Wenn es ihm gefällt, liest er ab und an auch mal ein Hörbuch ein – auch dafür gab es schon Preise. Nach seinem Romandebüt Nudel im Wind von 2019 erscheint 2022 Sex ist wie Mehl. Geschichten und Glossen.

Autoren

Horst Evers – Dietmar Wischmeyer – Frank Goosen – Harald Martenstein – David Sedaris – Katinka Buddenkotte – Guido Mingels – Fanny Müller – Kai Karsten – Linus Reichlin – Tilman Spengler – P.J. O’Rourke

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.

Das witzigste Vorlesebuch der Welt

Herausgegeben von Jürgen von der Lippe

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel Das witzigste Vorlesebuch der Welt bei Eichborn.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

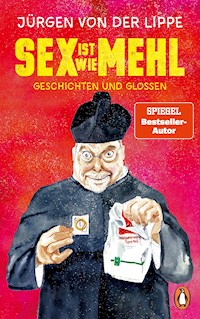

Umschlaggestaltung: Bürosüd

Umschlagillustration: © Nastja Holtfreter (www.nastjaholtfreter.de)

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-28276-9V001www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vowort

Harald Martenstein

Über Sex

Über Handys

Über Porno

Über Feminismus

Über die Rolling Stones

Horst Evers

Ich war der Appendix

Suppt’s noch?

Gute Geschäfte

Dietmar Wischmeyer

Die Frau als Haustier – Der altdeutsche Ehebrocken

Das Reich des Homo pullundris – Deutsche Amtsstube

Nur der Schlüpfer war Zeuge – InDoor-Koten

Frank Goosen

Alle meine Tiere

Dancing Kings

Herrje!

Katinka Buddenkotte

Ach, wär’ ich doch beim Erdbeersekt geblieben!

Lenny oder Der Mann ihrer Träume

Tilman Spengler

Belastungsstrukturwandel

Tarzan

Frühe Krümmung

Harald Martenstein

Über Design

Über Dresscodes

Über Hitler

Erziehung

Kai Karsten

Im Freibad

Horst Evers

Mehr vom Tag

Innere Sicherheit

YouTube und Brot

Dietmar Wischmeyer

Der weiche Kern von Wohnmobilen – Lehrer

Wenig Geld allein macht nicht glücklich – Wozu ’ne Million?

Abtransport mit der beigen Minna

Frank Goosen

Hochzeit mit Ginger Rogers

Was ist Schlaf?

Fanny Müller

Im Kino kann man was erleben

Im vegetarischen Restaurant

Sadisten

Husten

Harald Martenstein

Das Reisen

Wurst

Über das Alter

Horst Evers

Clever reisen

Als Deutscher auf Reisen

Rheine

Berliner Idyll II

Dietmar Wischmeyer

Weekend-Rebellen on Wheels – Biker

Das Paradies der Deutschen – mit Zapfanlage

Ausgelagertes Sekundärbedürfnis – Nächstenliebe

Katinka Buddenkotte

Damenoberbekleidung

Zu Kreuze gekrochen

Warum es der Gastronomie so schlecht geht

Linus Reichlin

Warum pinkeln Männer im Stehen?

David Sedaris

Mordskerl

P. J. O’Rourke

Auf Bummeltour im Libanon, Oktober 1984

Fanny Müller

La Palma (Olé)

Nichten

Rallye

Guido Mingels

Wie kann ein Mann in Würde dick werden?

Horst Evers

Gott klingelt

Was anders ist

Der Ausdruck

Religiöse Orientierung

Harald Martenstein

Gemüse

Gott

Insekten

Rechtenachweise

Vowort

Seit 66 Jahren lese ich. Mit Lust, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Seit 67 Jahren lese ich vor. »Wie das?«, höre ich Sie rufen. Nun: Mit vier Jahren kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus. Neben ein paar weniger wichtigen Dingen hatte ich auch das Wesentliche, das absolut Unverzichtbare dabei: den Struwwelpeter. Und daraus las ich den Mitpatienten vor.

Sie haben lange nichts bemerkt, aber irgendwann sagte einer: »Ey, warum hältst du das Buch verkehrt rum?« »Weil ich die Geschichte auswendig kann, Dumpfbacke«, hätte ich sagen sollen, das fiel mir aber nicht ein, obwohl es die Wahrheit war, und ich habe mich ein bisschen geschämt. Tatsächlich hatte meine Mutter mir die Geschichte so oft vorgelesen, dass ich jedes Wort beherrschte. Das war eigentlich mein Eintritt in dieses unseriöse Schaumreich, das sich Showbiz nennt. Tatsächlich habe ich mit neun Jahren angefangen, semiprofessionell vorzulesen, auf dem Gymnasium. In jeder letzten Stunde vor den Ferien gab es keinen Unterricht mehr, sondern ein Schüler las irgendeine Geschichte vor, und das war immer ich.

Nicht, weil ich das am besten konnte, das sowieso, sondern weil ich es unbedingt wollte.

2003 erfüllte mir der WDR einen lang gehegten Herzenswunsch: eine eigene Buchsendung. Titel: »Was liest du?« Mein Konzept: Comedy mithilfe von Büchern. Also las ich ca. 100 Bücher im Jahr, zumindest die ersten 50 Seiten, immer auf der Jagd nach solchen, die erstens gut sind und zweitens zumindest einige Stellen haben, die ein Publikum zum Lachen bringen, was den Zuschauer dann natürlich auch für das Buch einnimmt, denn es gibt viel weniger gute lustige, als gute ernste Bücher. In der vorliegenden Sammlung finden Sie nun die besten Kurzgeschichten, Glossen, je nachdem. Kurze, abgeschlossene literarische Einheiten, die für sich wirken, ohne dass man viel erklären muss. Deswegen habe ich die vielen Romane oder auch Sachbücher nicht berücksichtigt, vielleicht ein andermal. Natürlich machen diese Leseperlen auch beim Eigenverbrauch einen Heidenspaß, aber das Besondere ist die Wirkung, die sie beim Vorlesen entfalten. Auch wenn Sie nie den Gedanken hatten, Komiker zu werden, wenn Sie sich mit diesen Geschichten vor ein Publikum setzen – egal, wie klein oder groß, werden Sie ahnen, warum Komödianten wie ich so verrückt nach diesem Beruf sind. Andere zum Lachen bringen macht nämlich süchtig. Und wenn man so vorzügliches Material hat, wie Sie so leicht kein besseres finden werden, macht es doppelt Spaß. Deswegen danke ich an dieser Stelle den Autorinnen und Autoren sehr herzlich für ihre Bereitschaft, sich hier einvernehmen zu lassen, es möge ihr Schaden nicht sein.

Und nun viel Vergnügen

Ihr Jürgen von der Lippe

Harald Martenstein

Über Sex

Mir wurde von einem Verlag ein Buch geschickt. Der Verlag heißt Rowohlt. Das Buch heißt »G. i. B. Gut im Bett«. Ich kenne die Autorin, sie war mal Auszubildende bei uns. Im Klappentext steht, dass sie inzwischen Textchefin bei Cosmopolitan ist, zuständig für drei verschiedene Ressorts, erstens das Ressort Sex, zweitens das Ressort Liebe, drittens das Ressort Psychologie. Ich dachte: »Sex, Liebe und den restlichen Psychokram behandeln sie in verschiedenen Abteilungen. Die Cosmopolitan-Redaktion hat exakt die gleiche Binnenstruktur wie das männliche Gehirn.«

Ich hatte noch nie im Leben einen Sexratgeber gelesen. Aber Bücher von Bekannten lese ich fast immer. »Gut im Bett« gehört zu den autobiografisch geprägten Büchern. »Der Blowjob mit zwei Esslöffeln Basmatireis im Mund – ein Trick, auf den eine Freundin schwört – gehört ganz oben auf meine persönliche Liste der Erotikflops.«

Ich glaube, ich kenne auch diese Freundin. Es ist eine quirlige Brünette mit Strähnchen. Sie gibt auf allen Partys mit der Basmatireisnummer an, aber wenn sie es dann versucht, laufen die Männer schreiend davon. Das weiß inzwischen jeder. Mein Verleger kennt sie auch. Er sagte: »Der Reis ist noch kochend heiß, wenn sie ihn in den Mund nimmt. Aber mit Kritik kann sie nicht umgehen.« Ich sagte: »Statt Basmati soll sie besser Uncle Ben’s nehmen.«

Es ist mit das Schwerste, am Verhalten des Partners im Bett Kritik zu üben, ohne diesen anderen Menschen zu kränken. Man soll es laut »G. i. B. Gut im Bett« ungefähr so formulieren: »So wie du es jetzt machst, ist es toll. Noch besser wäre es, wenn du es mal so versuchen könntest.« Konkret: »So, mit dem kochend heißen Basmati, ist es toll. Noch besser wäre es, wenn du es mal mit lauwarmem Uncle Ben’s versuchen könntest.«

Das Buch enthält eine Menge Etiketteregeln, damit es beim Sex nicht zu unhöflichem oder rüpelhaftem Verhalten kommt. Zum Beispiel: »Bei Bodenfrost liegt der Gentleman unten, da sich die Damen leicht eine Blasenentzündung holen.« Generell soll man beim Liebesspiel nicht mit positivem Feedback geizen. »Tiefes Stöhnen und ein ›Oh ja, mach weiter!‹ sind für den anderen ein wertvoller Hinweis.« Man soll zum Beispiel auch öfter mal sagen: »Dein Körper macht mich verrückt. Ich würde zu gern mal sehen, wie deine Wahnsinnsformen in einem Latexkleid zur Geltung kommen.« Das soll immer gut ankommen. Was man nicht sagen soll: »Die unaufgefordert vorgetragene Aufforderung ›Gib mir Tiernamen!‹ könnte den anderen aus dem Konzept bringen.«

Im Kapitel »Richtig fesseln« steht, dass man am besten Seile aus dem Segelshop nimmt. Jetzt denken viele, aha, Fesselspiele sind nur was für Besserverdienende. Keineswegs! »Auch mit Frischhaltefolie lassen sich raffinierte Fesselspiele inszenieren.«

Wenn es im Bett einmal schlecht gelaufen ist, soll man betont gelassen sagen: »Ich habe das Gefühl, dass dir mein Orgasmus nicht so wichtig ist.« Wenn die betreffende Person immer noch nicht begreift, kann man ihr einfach Tiernamen geben oder ein Fesselspiel inszenieren. Oder man sagt: »Ich würde zu gern mal sehen, wie deine Wahnsinnsformen draußen vor der Tür zur Geltung kommen.«

Harald Martenstein

Über Handys

Vor Weihnachten sagte das Kind sinngemäß: »Ich wünsche mir von ganzem Herzen ein Handy GX 10i von Sharp. Es kostet 250 Euro. Man bekommt es bei eBay. Mein Lebensglück hängt davon ab.« Das Kind besitzt schon seit Jahren ein Handy Marke Trium. Aus Korea. Ich selber besitze ein Siemens S 45. Es kann nicht Motorrad fahren und keine Susan-Sontag-Texte übersetzen. Es kann nicht einmal fotografieren. Es ist nur ein braves, ehrliches Handy vom Lande, das versucht, seine Arbeit zu tun.

Ich gab zur Antwort: »Wenn ein Zwölfjähriger ein teureres Handy besitzt als sein Vater, wird die natürliche, göttliche Ordnung der Dinge, wie sie seit Millionen von Jahren besteht, auf den Kopf gestellt. Wenn heute die Kinder teurere Handys besitzen als ihre Eltern, dann wird es morgen Frösche regnen, die Flüsse werden Jungfrauenblut führen statt Wasser, und den Bäumen werden Bärte aus Menschenhaar wachsen.«

Das Kind erwiderte: »All dies, was du beschrieben hast, nehme ich gerne in Kauf, Vater, sofern ich nur recht bald das GX 10i von Sharp bekomme.«

Ich ging zum Schulhof. In den Pausen ziehen alle Zwölfjährigen silberne Handys aus den Taschen, klappen sie auf, denn es sind alles aufklappbare, zeigen einander die Displays, führen Klingelgeräusche vor oder rezitieren mit der Inbrunst frisch Verliebter aus der Gebrauchsanweisung. Sie telefonieren mit den Handys nicht. Wozu auch? Zwölfjährige aus bürgerlichen Verhältnissen haben relativ wenig zu telefonieren. Sie führen keine Wochenendbeziehung, sie betreiben kein Networking, sie brauchen nicht mal den ADAC-Pannendienst. Andererseits: Eine Rolex trägt man ja auch nicht, weil man auf die Uhrzeit neugierig ist.

Das Kind bekam zu Weihnachten ein Nokia 3590i. Besser als Trium. Billiger als 250 Euro. Es ist nicht aufklappbar. Das Kind sagte sinngemäß: »Weil du dich bisher nach besten Kräften bemüht hast, ein guter Vater zu sein, will ich dir für dieses Mal verzeihen. Auf dem Schulhof werden sie deinen Sohn mit Spott überschütten, ich aber will meines braven Vaters gedenken und alle Erniedrigungen tapfer aushalten. In der göttlichen Ordnung der Dinge aber steht geschrieben, dass bald Ostern ist. Unser Patenkind in Bolivien wird sich über das Nokia 3590i freuen. Die GX 10i von Sharp werden im Preis sinken. Zu Ostern. Das ist gewiss.«

Ich traf unseren Amerikakorrespondenten. Er legte sein Handy auf den Tisch. Es war mit Tesafilm geflickt, groß wie eine Salatgurke und schwer wie ein Kasten böhmisches Bier. Es ist ein original Siemens E 10 D, mit Dieselmotor. Der Korrespondent sagte: »Alle beneiden mich. Es fängt jetzt nämlich überall mit der Handynostalgie an.« Die schwarzen Bakelit-Telefone aus den Fünfzigern sind ja schon länger ein Hit. Bald werden sie in Korea Nostalgiehandys bauen, bei denen zur vollen Stunde ein geschnitzter Kuckuck aus dem Display heraushüpft und das Schlesierlied singt.

Wenn ich mal tot bin, bekommt mein Sohn das Siemens S 45.

Harald Martenstein

Über Porno

Mein Sohn ist in der Pubertät. Wenn er etwas großartig, gut oder hinreißend fand, sagte er bis vor Kurzem: »Das ist geil.« Das Wort »geil« bedeutete im Mittelalter »gut«. Später bedeutete es »lüstern«. Jetzt heißt »geil« wieder »gut«.

Ich habe meinen Sohn gefragt: »Was ist das Gegenteil von ›geil‹? Wie nennt ihr, in eurer jungen, taubedeckten Welt, in welcher gerade die Morgensonne der Selbstfindung aufgeht, eine Person, ein Tier oder eine Sache, die nicht großartig ist?«

Mein Sohn sagte: »Das Gegenteil von ›geil‹ heißt ›schwul‹. Ein schwuler Film ist ein Film, der nicht geil war. Schwule Schulsportschuhe. Eine schwule Mathearbeit. Der Pitbull – ein schwuler Hund. Die Klassenfahrt nach Bad Orb war schwul. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills war geil. Oder es heißt, dieses Mädchen finde ich schwul, jenes Mädchen finde ich geil.«

In meiner Jugend ist »schwul« ein Schimpfwort gewesen. In meinen Mannesjahren wechselte »schwul« die Bedeutung. Schwule Regierungschefs priesen auf schwulen Stadtfesten in schwulstmöglicher Weise das Schwulsein. In der neuerlichen Umprägung des Wortes kommt meiner Ansicht nach nicht ein Wiederaufleben des Ressentiments gegen Homosexuelle zum Ausdruck, sondern die ewige Lust der Jugend an der Provokation. Hätten geile Regierungschefs auf dem geil-lüsternen Stadtfest in geilen Worten das Geilsein gepriesen, dann wäre in der Jugendsprache manches anders gekommen. An dem Tag aber, an dem der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz auf dem Parteitagspodium mit schwerem Atem und ungeordnetem Haar ins Mikrofon stöhnt: »Genossinnen und Genossen, ich bin geil, und das ist gut so«, werden in der Jugendsprache die Karten neu gemischt.

Vor einigen Wochen kehrte mein Sohn aus der Schule zurück und teilte mir mit, dass weitere Umwertungen stattgefunden hätten. »Man sagt nicht mehr ›geil‹. Nur Dreißigjährige sagen ›geil‹.«

Jetzt sagt man, zu etwas Gutem, meistens »porno«. Das Schulfest war voll porno. Der Pfarrer im Jugendgottesdienst hat porno gepredigt.

Mein Sohn sagte, das Gegenteil von »porno« bezeichne die Jugend neuerdings als »psycho«. Ein Mädchen, das gestern noch schwul war, ist heute schon psycho. In der Kombination dieser beiden Begriffe ergeben sich reizende sprachliche Effekte, zum Beispiel: Psycho von Hitchcock ist ein porno Film. N. ist ein porno Typ, aber er muss jede Woche zu einem psycho Therapeuten.

Nach einigem Nachdenken wurde mir klar, dass die Gutwörter und die Schlechtwörter der Jugend meist, aber nicht ausschließlich, dem Bereich des Sexuellen entnommen werden. Dabei wird stets das gesellschaftlich Goutierte negativ besetzt, das gesellschaftlich Verpönte aber wird ins Positive gewendet. Dies ist die Entdeckung eines sozialpsychologischen Gesetzes, dies ist das Holz, aus dem Promotionen geschnitzt werden. In zehn Jahren werden die Vierzehnjährigen sagen: Die Klassenfahrt nach Bad Orb war sensibel und nachhaltig. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills aber war pädophil.

Harald Martenstein

Über Feminismus

Eine Redakteurin rief an und sagte: »Wir machen eine Sondernummer zum Comeback des Feminismus. Deswegen muss die Kolumne kürzer sein als üblich. Sie wirkt sonst zu phallisch, ha, ha.«

Ich verstehe diese Welt nicht. Frauen sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Immer mehr Kanzlerinnen und Anchor-Women. Der Feminismus ist eine Revolution von oben. Jetzt sagen die Frauen: »Ja, es gab für uns Fortschritte. Aber es genügt nicht.» Wie in Russland 1917! Die Menschewiken wollten Russland friedlich reformieren, aber die Bolschewiken sagten: »Es genügt nicht.« Jetzt rufen die Frauen: »Quatsch! Männer dominieren Frauen noch immer!«

Aber ich doch nicht, Kindchen. Ich werde von den Frauen dominiert. Das gibt jeder zu, der meine Lebensverhältnisse kennt. Ich habe es mir außerdem nicht ausgesucht, ein Mann zu sein. Ich habe mich, anders als Günter Grass, nicht mit fünfzehn freiwillig gemeldet. Ich bin eingezogen worden. Die Frauen rufen: »Es geht nicht um dich privat. Es geht um die Verhältnisse, um gleiche Karrierechancen.« Der Beruf ist für Männer doch der einzige Bereich, in dem sie sich noch frei entfalten dürfen. Wenn es im Alltag mehr Männerrechte gäbe, würden Männer das Interesse an Karriere weitgehend verlieren.

Ich fordere das Recht, jederzeit meine Lieblingsmusik hören zu dürfen. Ich fordere das Recht, anziehen zu dürfen, was ich möchte, auch wenn es unmöglich aussieht. Ich fordere das Recht, nicht krumm angekuckt zu werden, wenn ich ein Bier aus dem Kühlschrank hole. Ich fordere das Recht, das Fernsehprogramm mitzubestimmen. Ich fordere das Recht, nicht immer im Restaurant die Rechnung bezahlen und für jeden bizarren Stimmungswandel Verständnis haben zu müssen. Dann hätte ich auch an einer Karriere kein Interesse mehr.

Ich erkläre in aller Ruhe, wie es entstanden ist, okay? Männer sind aggressiver, weil sie Millionen von Jahren hindurch jagen mussten. Mein Gott, so ein Wildschwein kann man halt nicht durch weibliche Intuition erlegen. Die Steinzeitmänner wollten gar nicht jagen. Die hätten lieber gekocht. Männer sind bessere Köche, weil sie mutiger sind beim Würzen, den Mut haben sie auch wieder wegen der Jagd. Männer mussten jagen, weil Madame mit einem Säugling an der Brust schlecht jagen konnte.

Man muss all diese Dinge, wie bei Grass, aus der damaligen Zeit heraus verstehen. Weil sie fünf Millionen Jahre lang für die Frauen das Essen besorgt haben, sind Männer aggressiver, dies kommt ihnen bei der Karriere zugute, es wird ihnen aber zum Vorwurf gemacht.

Dann ist die Redakteurin gekommen und hat mir das beste Stück von meiner Kolumne abgeschnitten.

Harald Martenstein

Über die Rolling Stones

Mein Arzt meint, ich leide unter Depressionen. Ich sagte: »Mein Job besteht darin, lustige Kolumnen zu schreiben. Geben Sie mir die rosa Pille. Give me daddy’s little helper.« Der Arzt antwortete, Depressionen seien bei Humoristen die Berufskrankheit Nummer eins, ähnlich wie der Muskelfaserriss bei den Gewichthebern. Machen Sie Pause, sagte der Arzt. Tun Sie sich was Gutes. Essen Sie Obst, trinken Sie viel Wasser. Ich sagte, Ihr Ärzte verdient zu viel. Da war er sauer.

Ich fuhr ans Meer, zu Besuch, und ein Freund, der im Gesundheitsbusiness arbeitet, erzählte, dass der Bundespräsident den Hundertjährigen nicht mehr zum Geburtstag gratuliert. Dieser Brauch wurde abgeschafft. Es gibt inzwischen einfach zu viele Hundertjährige, eine Schwemme von Onehundredsomethings, die Arbeitsbelastung für den Präsidenten wäre zu groß. Ich sagte, hey, das gibt eine tolle Story in der Zeitung, ein Porträt des oder der ersten Hundertjährigen, dem oder der Horst Köhler nicht gratuliert hat. Ist er sauer? Wählt er aus Wut PDS? Was meinen all die anderen Hundertjährigen in der Stammkneipe? Der Freund sagte, na ja, jeder zweite Hundertjährige ist leider unzurechnungsfähig. Hundert ist ein Scheißalter. Nur die Pubertät ist noch schlimmer.

Am nächsten Tag habe ich ein Konzert der Rolling Stones besucht. Statistisch gesehen kommt dieses Ereignis in meinem erwachsenen Leben genau alle sieben Jahre vor. Es war das fünfte Konzert. Bei unserem ersten Treffen, 1969 in der Frankfurter Messehalle, hat mir Mick Jagger einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, weil ich in der ersten Reihe stand und weil er damit künstlerisch etwas ausdrücken wollte. Ich war zu jung, um zu begreifen, was.

Was ich an den Rolling Stones faszinierend finde, ist die Tatsache, dass sie sich nie angebiedert haben. Sie haben nie gesteigerten Wert darauf gelegt, dass man sie für sympathisch hält. Nicht, dass ich etwas gegen sympathische Menschen hätte. Es kommt nicht auf die Eigenschaft an, sondern auf das forcierte Vorzeigen. Die Rolling Stones sind ein Beweis dafür, dass man es im Leben auch dann zu etwas bringen kann, wenn man ohne das ganze andere Brimborium einfach das macht, was man kann und gerne tut, sich nicht verstellt und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, denn das kann ER zweifellos am besten.

Vor dem Lied »Angie« sagte Mick Jagger auf Deutsch: »Dies Lied ist über ein deutsches Mädchen.« Die Lieder »Satisfaction« und »Sympathy for the Devil« brachten sie langsamer und softer als üblich, »You can’t always get what you want« spielten sie dafür schneller, damit die Leute mitklatschen konnten, was sie dann auch taten. Mick Jagger rief: »Ihr seid eine wunderbar Publikum!« Ich dachte: Das ist ja furchtbar. Ich will meinen Eimer Wasser.

1969 war Mick Jagger vermutlich auf Heroin. Jetzt lebt er so gesund wie einst Leni Riefenstahl. Er will hundert werden. Es geht ihm gut, er isst viel Obst. Alle mögen ihn. Nur ich mag ihn nicht mehr. Und der Bundespräsident wird ihm auch nicht gratulieren.

Horst Evers

Ich war der Appendix

Ein Taxi bringt mich zur Notaufnahme vom Urbankrankenhaus. Meine ernsthafte Blinddarmerkrankung hat mir neues Selbstbewusstein verliehen. Stolz trete ich an den Aufnahmeschalter und sage:

– Guten Tag, ich bin ein Notfall.

– Ach was, wir sind hier die Notaufnahme, hier kommen nur Notfälle.

Aha. Ich hatte verstanden. Hier wehte ein anderer Wind. Hier waren die Anforderungen höher. Von der normalen Ärztin in die Notaufnahme zu kommen ist etwa so, als wenn man von der Grundschule aufs Gymnasium kommt. Die Frau an der Aufnahme musterte mich.

– Name?

– Horst E …

– Wohnort?

– Berlin, Wr …

– Telefon?

– 030 …

– Krankenkasse?

– Technik …

– Beruf?

– Na ja …

– Geschlecht? Größe? Gewicht? Augenfarbe?

– Äääh …

– Gut. Hier lesen Sie es sich noch mal durch, ob alle Angaben stimmen, und dann unterschreiben.

Ich las mir das Formular durch, tatsächlich, alle Angaben zu meiner Person stimmten. Wie machte sie das bloß?

– Ähem. Kennen Sie mich irgendwoher?

– Nee, woher denn?

– Na, weil hier alle Angaben zu meiner Person richtig sind, obwohl ich die Sätze gar nicht zu Ende sprechen …

– Hören Sie, ich sitz seit fünfzehn Jahren inner Aufnahme. Da kennt man mit der Zeit seine Pappenheimer. Und Ihre Versichertenkarte, die Sie zu Hause in der linken Schreibtischschublade unter den Kontoauszügen vergessen haben, müssen Sie auch noch hierherschaffen.

Ach so, na da wusste ich doch wenigstens wieder, wo sie liegt. Ich war beeindruckt. Ein gutes Gefühl, in den Händen von echten Profis zu sein. Der Aufnahmearzt kam auch gleich zur Sache.

– Haben Sie Schmerzen?

– Ja.

– Dann legen Sie sich doch mal hin, so schlimm ist das doch noch gar nicht.

Dann drückte er auf den Blinddarm, und ich hatte das Gefühl, mein Bauch würde explodieren.

– Sehn Se, das sind Schmerzen.

Stimmte.

– Das is ja herrlich klassisch bei Ihnen, ein richtiger Lehrbuchappendix. Weil, eigentlich ist es ja gar nicht der Blinddarm, sondern der Wurmfortsatz, der Appendix. Das isser.

Dann drückte er wieder drauf.

– Toll. Einfach toll. Genau da, wo ein akuter Appendix sein soll. Sagen Sie, darf ich das meinen Studentinnen zeigen?

Ich dachte, was soll schon sein? Wenn ich doch so einen Lehrbuchappendix habe, so ein Geschenk der Natur, darf ich mich doch nicht der Wissenschaft verschließen. Was sollte schon passieren? Kurz darauf erschienen drei Studentinnen, die jede noch mal auf den Schmerzpunkt drückten. Während mir vor Schmerz die Konturen des Behandlungsraumes vor den Augen verschwammen, wurde mir allmählich klar, was schon passieren konnte. Als ich einigermaßen wieder bei Besinnung war, fasste ich mir endlich ein Herz.

– Herr Doktor, werde ich durchkommen?

Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen.

– Ach so’n Appendix. So schlimm ist das doch nicht. Den kratzt zur Not auch noch der Pförtner mit dem Löffel raus!

Das war ein Medizinerwitz. Medizinerhumor ist zumeist etwas sperrig und wenig erfolgreich, was allerdings auch am Publikum liegt. In der Regel todkranke Patienten, wie ich. Den Pförtner-Blinddarmwitz sollte ich übrigens in den nächsten drei Stunden bis zur Operation noch 37-mal hören. Er ist sehr beliebt im Urbankrankenhaus.

Hinter dem Vorhang tuschelten schon die Chirurgen, wer mich operieren sollte.

– Oh nee, ich will den Appendix. Bitte! Ich hab vorher ’ne Leber und ’ne Niere, da brauch ich einfach mal was Leichtes hinterher. Zur Entspannung. Lass mir den Appendix.

Irgendwie fühlte ich mich nicht richtig ernst genommen.

Die Pfleger knobelten mittels Schingschangschong aus, wer mich hochfahren muss. Der Verlierer ist stinksauer und fährt mich, um die Schwestern zu beeindrucken, freihändig hoch. Auf einem Fuß hüpfend, bugsiert er mich mit dem anderen in den dritten Stock. Insgesamt stoßen wir 17-mal gegen Wände oder Türen, was jedes Mal zu leichten Implosionen in meinem Bauch führt. Aber er schafft’s, und ich bin auch ein wenig stolz, von einem so geschickten Pfleger gefahren worden zu sein.

Die Stationsschwester sieht traurig aus. Ich glaube, sie hat sogar kürzlich geweint. Vermutlich Liebeskummer. Ich frage sie, ob sie mal auf meinen Blinddarm drücken will, damit sie auf andere Gedanken kommt. Sie drückt, ich schreie auf, und für einen Moment hat sie ihren Kummer vergessen.

Drei Stunden später werde ich zum OP gefahren. Der Pfleger sagt, die OPs sind unten im Parterre, damit der Weg zum Landwehrkanal kürzer ist, wenn mal was schiefgeht. Dann lachen wir beide gelöst. Zur Belohnung fährt er mich diesmal mit den Händen.

Im OP stellt mir der Anästhesist ungefähr 200 Fragen über irgendwelche Allergien, Krankheiten oder Operationen. Von wegen, ob ich die schon mal gemacht habe. Nachdem ich 40-mal nein gesagt habe, sage ich einfach mal ja, um glaubwürdig zu bleiben. Daraufhin bricht eine relative Panik aus, und der Chirurg fragt mich, wer denn die Herztransplantation vorgenommen hätte. Ich gestehe kleinlaut, dass ich jetzt auch einmal einen Scherz gemacht hätte. Dann lache ich ansteckend, und der Chirurg weist den Anästhesisten an, mich sofort einzuschläfern.

Ich bin schon am Wegdösen, als der Chirurg mich noch mal beruhigen will.

– Keine Angst, so’n Appendix ist keine große Sache, ich habe eine große Berufserfahrung, ich stehe schon seit 30 Jahren unten an der Pforte.

Dann wird alles schwarz, und erst mal ist da gar nix mehr. Als ich einige Zeit später aus der Vollnarkose wieder aufwache, sitze ich in der U-Bahn. Noch ein abgefahrener Medizinerscherz? Entweder haben mich die Ärzte unter Vollnarkose einfach in die U-Bahn gesetzt, oder irgendwas ist wirklich schiefgelaufen.

Der Bahnhofssprecher brüllt:

– Richtung Himmelstor zurückbleiben!

Dann betritt ein Kontrolleur mit langem weißem Bart den Waggon. Die Türen schließen sich, der Zug fährt ab.

– Die Fahrkarten mal bitte!

Ich habe nur einen Zettel, auf dem »Appendix« steht.

– Wat issn ditte. Appendix is hier nich jültig. Damit könnse nich mit in’n Himmel fahrn. Wejen Appendix stirbt heute keiner mehr. Müssense wieda aussteigen. Appendix. Höhö, wär ja noch schöner, höhö!

Ich lasse mir seinen Ausweis zeigen. Er holt einen Zettel mit seinem Foto raus. Daneben steht: Ik bin Petrus, wa. Ich bin verwirrt.

– Da sind Se falsch umjestiegen. Mit Appendix können Se nich in’n Himmel.

Ich frage ihn, warum Petrus berlinert. Petrus sagt, er spricht jeden Menschen in dessen Muttersprache an. Ich sage, ich bin eigentlich aus Norddeutschland.

– Ach so, scha nu, das wusst ich nich, nee, tut mir banning leid, aber trotzdem, da müssen Se hier wieder aussteigen. Kann man goooor nix machen.

Dann wirft er mich raus.

Ich wache erneut auf. Diesmal im Aufwachraum neben dem OP. Der Anästhesist ist wieder da.

– Na, Herr Evers, auch schon wach? Wie geht’s uns denn?

– Ohgaggfkzhsy …

– Wird schon wieder. Die Operation ist gut verlaufen. In drei Wochen ist Ihr Knie wieder wie neu!

– LKUJHLUHlkjilb, ich war der Appendix.

– Ich weiß, kleiner Scherz, höhö.

In diesem Moment wusste ich, ich war wieder unter den Lebenden. Bei den lustigen Medizinern vom Urbankrankenhaus.

Horst Evers

Suppt’s noch?

6.30 Uhr. Der erste Morgen nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Mein jetzt neuer Narbenwetterdienst versorgt mich mit den wichtigsten Neuigkeiten: Außentemperatur 4,7° Celsius, Windstärke 0,5, Regenwahrscheinlichkeit 15 %. So eine Narbe spart einem jeden Morgen rund 30 Sekunden, weil man nicht mehr lange aus dem Fenster gucken muss, wie das Wetter ist. So hab ich wieder mehr Zeit für mich gewonnen.

6.30 Uhr, immer noch der Rhythmus aus dem Krankenhaus. Ich muss schnell aus dem Bett, denn durch meine Verletzung bin ich im Moment noch sehr, sehr langsam. Für den Weg vom Bett bis zur Küche brauch ich rund 20 Minuten. Da muss ich mich schnell auf den Weg machen, damit ich Punkt 7.00 Uhr frühstücken kann. Nur so ist gewährleistet, dass ich auch Punkt 8.15 Uhr meinen ersten Stuhlgang habe. Dies muss ich so genau wissen, da ich auch für den Weg von der Küche zur Toilette rund 20 Minuten brauche. Is schon schlimm, da ist man kaum aus dem Krankenhaus raus, und schon weiß man vor Terminen nicht mehr ein noch aus.

Gegen 10 Uhr habe ich endlich alle meine morgendlichen Erledigungen getätigt und kann wieder zurückdenken an die letzten Stunden vor der Operation. Diese Momente, als ich auf dem Stationsbett lag, wartete, dass man mich zum OP brachte, und mit den dunklen Stimmen des Jenseits meine Zwiegespräche führte:

– Hallo! Hallo, Horst! Wir sind die dunklen Stimmen des Jenseits! Wir sind gekommen, um dich zu holen! Hallo!!!

– Oh nee. Komm, lasst mich in Ruhe. Ich hab im Moment echt genug Scheiße anne Backe. Mir tut der Bauch weh, ich soll gleich operiert werden, ich kann hier jetzt nich weg.

– Horst, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Siehst du das gleißende Licht, wo dieses Licht ist, da gibt es keine Schmerzen mehr.

– Oh Scheiße, ist das hell. Das blendet ja wie Sau. Mann, mach bloß das Licht aus. Ich wollt eigentlich vor der Operation noch’n bisschen nickern.

– Horst! Bei uns kannst du ewig schlafen. Komm, geh einfach in das Licht. Steh auf und geh in das Licht, dann wird alles gut!

– Aufstehn? Bist du bekloppt? Weißt du, wie weh mir das tut? Nix. Ich bin doch froh, dass ich mal liegen bleiben kann. Ich steh doch nich freiwillig auf, wenn ich nich muss! Mal is mal Schluss mitte ewige Plackerei hier.

– Komm. Bitte. Bis zum Licht is doch nich weit. Das Stückchen kannste doch noch mal laufen.

– Nix is. Ich bleib hier schön im Bette liegen. Ich bin krank, ich muss hier nich laufen. Wenn’s dir so wichtig is, frag doch’n Pfleger, ob er mich fährt. Aber ich lauf keinen Schritt mehr, kein Stück beweg ich mich.

– Bitte!!!

– Nix is!!!

– Um Gottes willen, kann das sein, dass dieser Idiot sogar zum Sterben zu faul ist?

– Tja, sieht wohl so aus, kann man nix machen, wa.

So kam es, dass wohl letzthin meine Trägheit mir das Leben gerettet hat. Dieses Erlebnis sollte all den hyperaktiven Zeitgenossen, die uns Schlappen und Kaputten ständig in den Ohren liegen, wir müssten mal den Arsch hochkriegen, eine Lehre sein. Im richtigen Moment kann so ein gesundes Phlegma Gold wert sein.

Im Krankenhaus verbrachte ich meine Zeit im Tagesaufenthaltsraum damit, den anderen Patienten bei der Erstellung der Urbankrankenhaus-Fast-Tod-Rangliste zuzuhören.

– Zwei Tage später. Zwei Tage, und ich wär tot gewesen.

– Zwei Tage. Das ja nix. Sechs Stunden warn’s bei mir. Sechs Stunden später, und ab übern Jordan.

– Hahaha, Stunden. 20 Minuten hat der Arzt gesagt, 20 Minuten, und Bruder Hein hätte zugelangt, du. Aber hallo!

– Lächerlich. 20 Minuten, da hätt ich aber noch locker fünf Kinder gezeugt. Das ging um Sekunden bei mir, Bruchteile von Sekunden!

– Ach Gott. Ach Gott. Ich war ja schon zwei Tage tot: Die Ärzte haben mich überhaupt nur noch operiert, damit se nich auße Übung kommen. Die hamm vielleicht geguckt, als ich die Augen aufgeschlagen hab, hey das war ein Hallo.

Ich habe mich an diesem Wettbewerb nicht beteiligt, obwohl ich sicher die Chance auf einen Spitzenplatz gehabt hätte, so dermaßen halb tot wie ich war.

Über meinen Erinnerungen ist es 11.0o Uhr geworden. Ich muss los zur Ärztin, denn um 14.00 Uhr ist mein Termin, und bis zur Praxis sind es fast 400 Meter.

In der Rekordzeit von 2 Stunden 57 Minuten erreiche ich die Praxis. Die Ärztin freut sich, mich zu sehen.

– Und suppt’s noch?

– Ja, suppt noch.

– Dann können wir die Fäden nich ziehen, wenn’s noch suppt.

– Nee, suppt ja noch.

– Aber der Eiter muss ja raus, is ja richtig, wenn’s suppt.

– Ja, is ja richtig, wenn’s suppt, is super.

Wir lachen beide gelöst.

Den Rückweg beschließe ich zum Einkauf zu nutzen. Einkaufen mit frischer Blinddarmnarbe ist verdammt mühsam, da ich nicht nur sehr langsam bin, sondern auch nicht schwer heben darf. Deshalb kann ich immer nur ein Teil kaufen, was bedeutet, dass mich ein normaler Einkauf, also ca. eine Plastiktüte voll, ungefähr ein halbes Jahr beschäftigen würde.

Daher überlege ich mir immer schon vorher, welches Einzelteil ich kaufe, und will das dann aber auch unbedingt haben. Jetzt will ich ein Stück Kassler. Schon als ich die Frischfleischtheke erreiche, sehe ich, dass nur noch ein Stück Kassler da ist. Der Mann vor mir zeigt auf das Stück. Nein, nach all der Mühsal darf er mir nicht das letzte Stück wegnehmen, ich greife zum Äußersten. Ich ziehe mein Hemd hoch, tippe ihn an, deute auf den leicht durchgesuppten Verband und sage:

»Guck mal.« Er wird bleich, verlässt den Laden, und ich habe mein Kassler. Langsam wird mir klar, was mit dem Satz: »Krankheit als Chance« gemeint ist.

Nach dem anstrengenden, mehrstündigen Rückweg entdecke ich kurz vor meiner Haustür ein Fünf-Mark-Stück auf dem Bürgersteig.

Verdammt. Außer meinen schon erwähnten Unzulänglichkeiten bin ich im Moment auch nicht in der Lage, mich zu bücken. Bzw., selbst wenn ich irgendwie runterkäme, könnte ich mich dann vermutlich nie wieder aufrichten. Kein schöner Gedanke, so lange in gebückter Haltung auf dem Bürgersteig verharren zu müssen, bis mich ein wohlwollender Passant in die Wohnung hochträgt. Und womöglich will er dann auch noch fünf Mark dafür haben.

Ich erinnere mich an den Satz einer früheren Freundin. Als ich die einmal um die Beurteilung meines Hinterns gebeten hatte, hatte sie gesagt, nun, ich solle besser nicht zu lange in der Öffentlichkeit in gebückter Haltung stehen, es könnte sonst jemand kommen, mich satteln und mit mir davonreiten. Ein dummer, überflüssiger, absolut nicht zutreffender Scherz meiner ehemaligen Bekannten. Aber trotzdem scheue ich mich seither, mich in der Öffentlichkeit zu bücken.

Andererseits, fünf Mark sind fünf Mark. Ich will gerade leise in mich reinweinen, als ich etwa einen halben Meter entfernt einen erfreulich großen Hundehaufen entdecke. Die Rettung. Wenn ich erst in den Hundehaufen und dann auf das Fünf-Mark-Stück trete, müssten die fünf Mark eigentlich am Schuh festkleben, ich könnte dann locker damit in die Wohnung und dann in aller Ruhe …

Eine halbe Stunde später bin ich in der Wohnung und um fünf Mark reicher. Darüber hinaus ist mir bewusst geworden, dass die Weisheit, Geld stinkt nicht, so auch nicht immer gilt. Da soll einer noch sagen, Krankheit würde nicht das Bewusstsein erweitern.

Horst Evers

Gute Geschäfte

Donnerstagmorgen, ich habe furchtbare Rückenschmerzen, aber wenigstens weiß ich, warum. Weil mir ein Mann in den Rücken getreten hat, und ich habe ihn auch noch darum gebeten, und das kam so:

In Berlin gibt es zirka 60 bis 70 richtig große Kaufhäuser. Diese 60 bis 70 richtig großen Kaufhäuser verkaufen alle praktisch dasselbe, nämlich so ziemlich alles, was es überhaupt so gibt.

Wenn jetzt aber das 71. richtig große Kaufhaus eröffnet und auch noch mal dasselbe wie alle anderen verkauft, nämlich praktisch alles, rennen trotzdem so ziemlich alle Berliner da hin, und der gesamte Verkehr bricht zusammen. Nur damit sich dann alle Berliner in diesem Kaufhaus treffen und so Sachen sagen wie: »Mensch, Mensch, Mensch, hammse aber schön gemacht, das Kaufhaus, so was fehlte hier auch noch, nee, hammse schön gemacht, und die haben ja auch wirklich alles, aber alles, nur voll ist das, meine Herren, das is ja nich mehr schön, da gehen wir aber nich noch mal hin, so voll wie das is, neeneenee.«

Warum diese Berliner trotzdem zu jeder Neueröffnung wieder hinrennen, das werde ich nie verstehen. Aber was ich erst recht nicht verstehe, ist, warum ich da auch jedes Mal hinfahre.

Spreche einen Verkäufer an.

– Hee, Sie, Sie, gehörn Sie hier zum Laden?

– Sag ich nicht.

– Warum nicht?

– Weil Se ja doch nix kaufen. Am Eröffnungstag kaufen die Leute sowieso nix. Die wolln doch eh nur gaffen.

– Also gehörn Sie jetzt zum Laden?

– Hab ich doch schon gesagt, sag ich nicht.

– Ich brauche einen Anzug, wollen Sie mich nicht beraten?

– Ehrlich gesagt, nee.

– Aber ich brauche Beratung.

– Stimmt, das seh ich auch.

– Also?

– Hörn Sie, ich weiß doch, wie das läuft, Sie probiern zwanzig Anzüge an, sagen, Sie müssen sich’s noch mal überlegen, und ich seh Sie nie wieder.

– Ach so, wusste gar nicht, dass Sie mich kennen, aber diesmal brauch ich wirklich einen Anzug. Ich werd mich auch schnell entscheiden.

– Gut, dann nehmen Sie den hier.

– Sollt ich den nicht noch anprobieren?

– Ach, der passt schon.

– Ich weiß nicht, vielleicht, ich geh doch mal grad in die Kabine …

– Unterstehn Sie sich, Sie bleiben hier und kaufen …

– Bin gleich wieder da.

Fünf Stunden später –

– Und außer diesen 67 Modellen haben Sie wirklich nichts anderes mehr in meiner Größe?

– Nein, ganz sicher nicht.

– Vielleicht sollte ich den ersten noch mal anprobieren.

– Wir schließen gleich.

– Hm, dann komm ich vielleicht besser morgen noch mal wieder. Am besten ganz früh, dann haben wir auch mehr Zeit.

– Nein. Sie kaufen jetzt diesen Anzug, und damit basta.

– Hören Sie, 30o Mark, das kann ich nicht so hopplahopp entscheiden, das ist viel Geld …

– Der Anzug ist runtergesetzt.

– Seit wann?

– Seit jetzt.

– Warum?

Der Verkäufer wirft den Anzug zu Boden.

– Is runtergefallen. Kostet jetzt nur noch 200 Mark.

– Na ja, 200 Mark sind 200 Mark.

– Wenn ich versehentlich drauftreten würde, wird er noch billiger.

– Aha. Was müsste denn passieren, damit ich den Anzug, na, sagen wir mal für zehn Mark bekommen würde?

– Na ja, wenn ich versehentlich drauftreten würde, während ein Kunde drinsteckt, dann bekäme der Kunde den Anzug umsonst. Jaa.

Und weil man so ein Angebot nicht jeden Tag bekommt, deshalb habe ich heute Rückenschmerzen, war trotzdem ein fairer Deal.