9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Muñeca Infinita

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

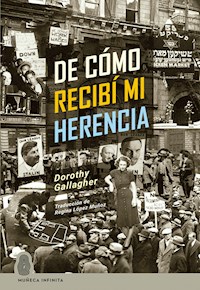

Gallagher cuenta la historia de su entrañable familia con un tono que recuerda a Gornick. Tiene cerebro, agallas, talento, perspicacia y un corazón del tamaño de Ucrania. Con una voz íntima y feroz, convincente e hilarante, Dorothy Gallagher relata su herencia eslava y judía de una forma tan fascinante y estilizada que parece ficción. A partir de la última etapa de la vida de sus padres, la autora retrocede en el tiempo: los comienzos de su familia en Ucrania, su infancia en el Nueva York de los años cuarenta, las aventuras familiares en las comunidades judías de Harlem y el Bronx compartiendo una ideología comunista a la que se aferran contra viento y marea. Estos episodios registran los actos de desafío amoroso de una hija en su camino hacia la independencia. La fragilidad de la amistad, el poder del amor, el papel de la mala suerte en la vida..., temas universales en un libro desgarradoramente divertido. Un libro que me hizo regocijarme —no hay otra palabra para ello— en la perfección de su tono y en la compasión ganada a pulso de su visión. ALICE MUNRO Una maravilla de estilo brillantemente elaborada, de recuerdo no sentimental y observación mordaz. Las memorias familiares convencionales parecen flojas en comparación. EDWARD W. SAID

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

De cómo recibí mi herencia

Dorothy Gallagher

Traducción de Regina López Muñoz

Título original: How I Came Into My Inheritance

© Georges Borchardt, Inc.

Por acuerdo con Agencia Literaria Carmen Balcells, S. A.

© del texto: Dorothy Gallagher, 2001

Primera edición en Muñeca Infinita: mayo de 2022

© Muñeca Rusa Editorial, S. L. U., 2022

Calle del Barco, 40, 3.° D ext.

28004 Madrid

www.munecainfinita.com

© de la traducción: Regina López Muñoz, 2022

Diseño de colección y cubierta: Juan Pablo Cambariere

Maquetación: Carmen Itamad

Edición y corrección: Esther Aizpuru

ISBN: 978-84-123937-3-6

eISBN: 978-84-123937-9-8

Código BIC: FA

Impresión: Kadmos

Depósito legal: M-8531-2022

Impreso en España

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier procedimiento, sin la previa autorización del editor.

De cómo recibí mi herencia

Nadie en mi familia ha muerto de amor

No

La autobiografía del primo Meyer

El otro lado de la empalizada

Los lazos de Lily

Una chica estadounidense

Como dioses

Inútil

De cómo me hice escritora

Como en los libros

Historia social

La última india

Cae la noche sobre Transilvania

AGRADECIMIENTOS

La memoria al fin tiene lo que buscaba.Apareció mi madre, se me presentó mi padre.Soñé para ellos una mesa, dos sillas. Se sentaron…

WISŁAWA SZYMBORSKA1

1Las citas de poemas de Wisława Szymborska pertenecen a Poesía no completa, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2013, traducción de Gerardo Beltrán y Abel Murcia. (Todas las notas son de la traductora).

De cómo recibí mi herencia

Después de que mi madre se rompiera la cadera, la metí en una residencia.

—¿Vas a dejarme aquí? —dijo.

Aunque ya le habían diagnosticado demencia senil, la mujer aún sabía buscarme las cosquillas. Tampoco es que le faltaran motivos para preocuparse; ¿acaso la escuché cuando me suplicó: «Cariño, por favor. Por favor, no le des un disgusto a tu padre. Se moriría…»?

Juro que no hice lo que hice solo por el dinero.

¿Sabes ese tonillo que adopta la gente para hablar de la vejez? Todo ese discurso de la dignidad y la sabiduría, y que habría que dejar que los viejos (perdón por decir «viejos») tomasen sus propias decisiones. ¡Acabáramos! Mi padre hacía con los argumentos perfectamente razonados lo mismo que con los mosquitos. En lo que a dignidad se refiere, dejemos a un lado por ahora el asunto de los desechos corporales; supongamos que el padre de una de esas personas tan compasivas, discapacitado cronológico, decidiera torturar y matar de inanición a su esposa, también discapacitada cronológica. («¡Que se caiga! ¡Ya se levantará!… Zumo de naranja ¿para qué? ¡Si tiene sed, que beba agua!»). Y no solo eso, sino que para colmo entregase prácticamente toda la herencia de esa persona a un delincuente. ¿No cabría replantearse un poco ciertas posturas?

Hasta el día en que lo llevé a los tribunales y el juez dictó sentencia, nadie, insisto, nadie se había metido en la vida de mi padre. Es que era un hombre impresionante. Por ejemplo, tenía en propiedad un edificio en un barrio chungo, abarrotado de personajes con los que no te gustaría toparte a plena luz del día en una calle concurrida. El alquiler no lo pagaban los inquilinos, lo pagaban los servicios sociales. Solo que los servicios sociales no abonaban exactamente la cantidad a la que mi padre tenía derecho por ley. De ahí que todos los meses, incluso con ochenta y muchos años bien cumplidos, se montara en el coche y se plantara en el edificio, subiera las escaleras como buenamente podía, aporreara con el bastón cada una de las puertas y exigiera los cinco o diez dólares que le correspondían. Y los recaudaba. Nadie le chistaba. Nadie le cerraba la puerta en las narices. El único indicio de que quizá estuviera un poco nervioso es que dejaba el motor en marcha. Pero ¡nunca le robaron el coche!

No fue fácil detectar el momento en que mi padre empezó a perder la chaveta, porque siempre había sido un hijoputa más terco que una mula, como él mismo decía de cualquiera que tuviese una opinión ligeramente distinta a la suya. Sin embargo, con noventa años le dio por desinstalar la caldera en pleno invierno. Primera señal. Un día me acerqué a verlos. Vivían a unos cien kilómetros al norte, en la casa donde habían vivido siempre. Bueno, la primera señal tendría que haber sido la casa en sí. Yo la conocía bien. Me crie en ella. Era un claro ejemplo de casa improvisada. Mi padre la fue construyendo con nosotros dentro. Al principio vivíamos en dos habitaciones; luego en tres; cuando la terminó, en nueve, todas ellas encajadas en el sitio menos pensado, comunicadas mediante armarios que había que atravesar para llegar a otras habitaciones, pasillos cortos y oscuros y escaleras retorcidas. No se cansaba de construir habitaciones. De niña, yo pensaba que mi padre había creado el mundo. Como aquella vez que nos hizo falta una pala para la estufa de leña. Mi padre agarró una cubitera de metal, le cortó uno de los extremos, lo pulió, le hizo un agujero en la otra punta y le encastró un pedazo de tubería. Voilà! Como para no idolatrarlo.

Ahora la casa era una ruina: te tropezabas con cables empalmados de cualquier manera, había goteras, baldes en el suelo, olía a mugre acumulada. Habría preferido mearme encima antes que usar el cuarto de baño. Aun así, seguí confiando en mi padre; siempre se había hecho cargo de todo. De modo que si yo decía: «Papá, hay una gotera encima de la cama de mamá, voy a llamar para que arreglen el tejado», él contestaba: «Ni se te ocurra, ya me encargo yo», y yo pensaba: Vale, él sabrá lo que hace.

O si decía:

—Voy a llamar para que vengan a limpiar la casa.

—¡Está limpia! ¡La limpia mamá!

—Mamá, ¿cuándo has limpiado por última vez? —decía yo.

—Has visto que acabo de pasar la escoba —respondía ella en su demencia—. Ya sabes que en el campo las casas se ensucian menos.

—Pero huele mal —decía yo.

Y él:

—¡Qué va a oler mal!

Y yo pensaba: Parece muy convencido, a lo mejor no es para tanto. Y todo fue sucediendo de forma muy paulatina.

Total, que yo iba a visitarlos una vez a la semana o así, y en una de esas me encontré a mi padre cortando unos trozos de madera.

—¿Qué estás haciendo, papá? —le dije.

Él soltó un cacareo. «Ji, ji, ji». No me burlo de él, es que se reía así.

—He desinstalado la caldera —dijo mientras se frotaba las manos de puro regocijo—. Voy a poner un calentador de leña.

—¿Por qué, papá?

—Nos calentaremos con madera. Es más barato.

—Pero ¡papá! —dije sin añadir nada más.

No señalo que la escalera exterior que lleva al sótano se hiela en invierno. No le recuerdo que tiene noventa años y que apenas puede subir y bajar las escaleras cuando hace buen tiempo. No le digo que a mi madre le saldrán sabañones cuando friegue los platos con agua fría, ni que la hora del baño, que ahora mismo es un acontecimiento mensual en el mejor de los casos, se habrá terminado. Digo: «Pero ¡papá!», porque sé que si digo algo más me replicará: «¡Deja de meterte donde no te llaman!». Y yo pensaré: A ver, igual me estoy metiendo donde no me llaman. Además, a decir verdad, todavía le tengo miedo.

Mi padre es un caso. Lo dice todo el mundo: «Este Izzy es un caso». Se refieren a que es una fuerza de la naturaleza; sigue su rumbo contra viento y marea. Si no sabe algo, es que no merece la pena saberlo; si no se hace a su manera, está mal hecho; si una lectura no le gusta, es un desperdicio de papel. Una vez le regalé un libro de un premio Nobel. «¡Dile que se dedique a otra cosa!», dijo mi padre. Fin de la discusión.

Más o menos un año después de desinstalar la caldera, estuvo un mes ingresado en el hospital. Nunca sabré cómo salió de allí con vida.

—Noventa y un años —decían las enfermeras—. Bendito sea.

Vuelve a casa con tubos saliéndole de todas partes. Un tubo para la orina que le sale de ya sabes dónde, otro de la vesícula. Contrato a una enfermera para que lo cuide. Dos días después me llama papá: «¡Llévatela de aquí! ¡Llévatela!». Le digo a la enfermera que casi mejor que se marche y voy para allá en tren a toda prisa para vaciarle la bolsa de orina y la de bilis. ¡Tengo su bilis en las manos!

Mi madre, por supuesto, no puede arrimar el hombro. A duras penas puede mantenerse en pie. Se cae cada cinco minutos.

—Papá —digo—, necesitamos una cuidadora. Me parece perfecto que tú no quieras una enfermera, pero piensa en mamá. Se cae. —Se me ocurre que quizá así logre camelarlo.

—¡Qué se va a caer!

—Yo no me caigo —dice mi madre—. ¿Cuándo me he caído yo?

—Pero, mamá, ¡si acabo de levantarte del suelo! ¡Tú lo has visto, papá! Acabo de levantarla del suelo.

—Pues ya la levantaré yo.

Estamos sentados en el porche. Mi madre se levanta. Cree que va a la cocina a preparar la comida. Hace dos años que no cocina nada. Yo les llevo la comida. Da dos pasos y se cae.

—¡Cuidado! —dice mi padre. Se acerca a mamá centímetro a centímetro, sin levantarse de la silla, y alarga el bastón—. ¡Belle! ¡Agarra el bastón!

La mujer no se entera de lo que está pasando, solo sabe que el amo del universo ha hablado. Agarra el bastón. «¡Levántate!», le ordena, y ella intenta incorporarse. Tarda unos cinco minutos, durante los cuales él trata desesperadamente de sostener firme el bastón sin caerse de la silla.

¡Se ha levantado! Mi padre dice triunfante: «¿Ves?».

Al instante, mi madre vuelve a caerse. Esta vez mi padre hace como que no se entera. Cree que puede colar, porque, para colmo de males, está prácticamente ciego.

Yo estoy desquiciada. ¿Se puede saber cómo demonios debo gestionar esta situación? Voy a la oficina de servicios sociales: Oigan, les digo, mi padre está cegato, ha estado ingresado tres veces por insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal, mi madre está hecha polvo. Cada dos por tres tengo que salir corriendo a su casa porque se ha desatado otra crisis, mi padre es un Diógenes de manual, está forrado pero se niega a gastar dinero en comida, les he gestionado lo del programa social de comida a domicilio, pero él les abre la puerta soltando bastonazos y echándolos a gritos de su propiedad, se niega a que les ponga una cuidadora o una persona que limpie, despide a cualquiera que yo contrate, no tienen agua caliente, en invierno el termostato no sube de quince grados. Si se mueren, los titulares dirán: «Una pareja de ancianos muere de inanición y es devorada por las ratas. Tenían un millón de dólares en el colchón».

No sé a cuántos organismos de servicios sociales distintos les fui con el cuento. Y, por si creían que exageraba, les llevaba pruebas documentales:

Es un peligro trabajar en esta casa. Él es un mal bicho, yo diría que está loco. Cuando quiere perderte de vista te acusa de robarle los dineros. Antes de meterte aquí a trabajar, pregunta a los vecinos, que todos te dirán que es así como yo digo. Ella es muy trancuila y agradable, pero ¿él? El peor ser humano que me he cruzado en la vida. Ten cuidado y piénsatelo dos veces antes de aceptar. La mujer está muy mala. Le dan desmayos. Él no te lo avisa, ni mucho menos. Él también tiene algún achaque. La comida que hay que guisarles tira para atrás, puaj. La hija vive en la ciudad. Es un encanto, pero él la trata con la punta del pie.

No sé cuál de las cuidadoras a las que mi padre despidió escribió esta nota. La que no quiso masturbarlo seguro que no, habría hecho algún comentario al respecto. Pero ¿qué obtuve de los profesionales de los cuidados? Pues un montón de «Puf, puf, si su padre se niega a recibir ayuda, no podemos hacer nada; está en su derecho».

—¿Y qué pasa con los derechos de mi madre? —preguntaba yo.

—¿No podría irse usted a vivir con ellos, cielo?

Seguramente te estarás preguntando lo mismo. ¿Por qué no me iba a vivir con ellos y sanseacabó? No es que no lo hubiera pensado. Lo pensaba a diario. «¡Si tanto te preocupa tu madre, encárgate tú de ella!», me gritó mi padre en cierta ocasión. Llegó un punto en que estaba allí día sí, día no, llegó un punto en que mi vida se reducía a ellos, en que no pensaba más que en ellos. Pero no podía mudarme a su casa. No podía. Vale, lo reconozco, no quería. Eso fue lo que me dijo la psiquiatra a la que iba. Que la decisión estaba en mi mano. Dijo que quizá lo que yo quería era que mi padre se rindiera (cito textualmente), que dijera: «Vale, nena, tenías tú razón y yo estaba equivocado, asume el mando». Puede ser, pero yo sentía que necesitaba volver a mi casa cada noche. Necesitaba poder respirar hondo y que no oliera a podrido. Necesitaba dormir en mi cama. Si solo hubiera sido mi madre, si yo hubiera sabido todo lo que estaba pasando…

Cuando digo «todo lo que estaba pasando» me refiero al millón de dólares que imaginaba en el colchón. En el colchón no había nada. Mi padre, que cuando yo le suplicaba que contratase a alguien para que echara una mano en casa gimoteaba: «¡Me quedaré sin mis ahorrillos!», había cogido todo el dinero que tanto le había costado ganar y que había guardado a lo largo de toda una vida aparcando coches y poniendo gasolina, por no hablar de su tacañería extrema, y se lo estaba dando a un tipo que le había prometido triplicarlo.

Con «tacañería» me refiero a que de niña aprendí que las llamadas telefónicas se hacían así: primero ibas a la cabina de teléfono de la confitería de la esquina, llamabas gratis a la operadora y le decías que te habían pasado con un número que no era. En aquellos tiempos de inocencia, la operadora te devolvía una moneda de cinco centavos que creía tuya y acto seguido te pasaba con el número que tú le facilitabas. Así lo hacía mi madre, así lo hacía yo, y así —y de otras formas— era como íbamos acumulando monedas de cinco centavos.

El tipo que estaba engatusando a mi padre para que le diera su dinero era una especie de genio. No porque fuera muy inteligente, o culto, o porque tuviera estudios; nada de eso. Era un genio de lo suyo, y lo suyo era desplumar al personal. ¿Sabes a quién me recordaba? A uno de esos tíos que se casan con una mujer en cada estado para sacarles todo el capital y luego quitarse de en medio. Al final, una de las mujeres lo localiza. ¡Y en vez de ir a chirona, el fulano acaba en un programa de entrevistas! Junto a él aparece media docena de mujeres que afirman que no les importa lo que hizo, que no lo denunciarán, que lo único que quieren es que vuelva con ellas, porque todas saben que es a ella a quien él realmente ama.

Roy, se llamaba. Hice indagaciones y me enteré de algunas cositas. Y las dejé caer:

—Papá, ¿a que no sabes lo que me han contado sobre Roy?

—Era solo un crío —dijo mi padre—. Se metió en un lío sin importancia.

Parecía tan orgulloso como si el tal Roy hubiera aprendido sus triquiñuelas sentado en su regazo.

—Papá —dije—, he visto su solicitud de quiebra. Debe casi un millón de dólares. ¡Una cuarta parte de esa cantidad es tuya!

—No es asunto tuyo —saltó mi padre—. Es asunto mío. Son negocios. Y son cosas que pasan en los negocios.

La cuestión es que me entero de la existencia de Roy porque una vez al mes mi padre y yo nos sentamos juntos a la mesa de la cocina. Bajo la luz de un fluorescente, que es la única iluminación cenital que papá tolera, repasamos el extracto de su cuenta bancaria. Yo leo en voz alta el concepto de cada cheque. Él intenta recordar a qué corresponde. Si lo recuerda, lo tacho del extracto. Y resulta que todos los meses me encuentro con unos cheques escritos con una caligrafía que no conozco pero firmados por la mano temblorosa de mi padre a una distancia exagerada de la línea de firma. Son cheques extendidos a empresas de suministros para construcción, de iluminación, cosas así. Y muchos están a nombre del tal Roy. En total suman una buena pasta.

Al final pregunto:

—Papá, ¿quién es este tal Roy?

—¡Tenemos un negocio! —contesta.

—¡Anda, te has metido en un negocio, papá! —Hago lo que puedo para fingir que estoy encantada. ¿Cuántos padres de noventa y tres años eligen este método de poner en orden sus asuntos para sus seres queridos?—. ¿Y qué clase de negocio?

—¡Tú no lo entenderías!

—Papá —le digo probando suerte con los halagos—, todo el mundo dice que he heredado tu inteligencia. Claro que lo entendería. —Muchos no lo harían.

—Estamos desarrollando un complejo.

—¿Urbanístico?

—Doce viviendas. Modulares. Roy está construyendo la casa piloto.

—¿En serio? ¿Roy es tu socio?

—Tenemos un acuerdo.

—¿Y cuándo estarán construidas esas viviendas?

—Dentro de unos años.

Que nadie piense que no me hago cargo de que me enfrento a un dilema ético. El tío era un tiburón, eso estaba clarísimo. «¡Menuda pieza!», decían los abogados y la gente de negocios de la zona; no había nadie que no tuviera algo que contar. Además, Roy había calado a mi padre en ciertos aspectos. Por ejemplo, la avidez que había detrás de su tacañería, la misma avidez por la vida que induce a los viejos a encorvarse sobre el plato y engullir a base de grandes cucharadas. Roy lo adulaba; mi padre se sonrojaba como una chiquilla cada vez que Roy elogiaba su astucia. Roy le prometió que viviría eternamente y le contó historias de tipos que corrían la maratón con noventa y nueve años. Roy le prometió pingües beneficios derivados de aquel «complejo» que tardaría años en materializarse… Años en el futuro de mi padre. ¿Qué derecho tenía yo a interferir en la raison d’être de mi padre? O, como más adelante me diría el propio Roy, cuando le rogué que usara su influencia para meter a otra cuidadora en casa: «Un hombre tiene derecho a vivir como le venga en gana».

Hijoputa, como diría mi padre.

Por fin conozco a Roy. Un buen día voy a casa de mis padres cargada de comida preparada, como de costumbre. Antes de llegar, siempre me detengo en lo alto de un pequeño promontorio. Desde allí diviso a mi madre y a mi padre en el porche. En realidad, lo que veo es un cúmulo de trapos encima de la colchoneta del columpio del porche. Es mi madre. Mi padre está sentado en su silla de metal con listones de madera, meciéndose. Normalmente, Howard Stern o Bob Grant retumban a tal volumen en la radio que puedo oírlos a cincuenta metros de distancia, pero hoy no. Hoy veo que papá está hablando con alguien. O, mejor dicho, parece que alguien le está hablando. De hecho, está arrodillado delante de él. Postrado ante él. Como implorando, o algo parecido. ¿Qué está pasando aquí?

—Este es Roy —dice mi padre.

Roy se levanta cuando me ve. No se le cae la cara de vergüenza. Nos miramos de arriba abajo. Yo veo a un tipejo de treinta y muchos con el pelo moreno. No es muy alto, está un poco encorvado y tiene algo de tripa. Alarga una mano tímidamente y me dedica una sonrisita, de esas que no muestran los dientes. Puedo imaginarme su jeta de adulador en un cartel con las palabras «Se busca» y «Recompensa» enmarcando su fotografía. Eso es lo que veo yo. ¿Qué ve él? Una mosca cojonera, sin duda.

—Tu papá y yo tenemos una relación muy especial —dice, y mi padre esboza una amplia sonrisa—. Es más papá para mí que mi propio papá. —Entonces Roy recuerda que también tengo una «mamá». Echa un vistazo al cúmulo de trapos del columpio y dice—: Y tu mamá, igual.

—Mami —digo cuando Roy ya se ha llevado a mi padre al emplazamiento del «complejo»—, ¿estaba Roy de rodillas?

—Sí —dice tan tranquila.

—¿Qué estaba haciendo? —pregunto. No confiaba en que nada hubiera penetrado en la niebla de su cerebro apopléjico.

—Pues eso. Quiere que tu padre le dé dinero. Ese tal…, ¿cómo se llama? Siempre le está pidiendo dinero. —Y después, formulando la misma duda que me ronda—: ¿Quedará algo para nosotras?

—Papá —le digo poco después—, ¿qué opinas de Roy?

Es lo típico que pregunta una mujer cuando cree que le han puesto los cuernos. Recibo malas noticias.

—¿Roy? Como un hijo. ¡Un hijo de verdad no haría tanto por mí! —me dice mi padre.

Me oigo implorar: «¿Y yo qué, papá?», y cuando quiero darme cuenta estoy recitando una lista de las abnegadas atenciones que le he dedicado a lo largo de mi vida.

—Pero eso es lo normal —dice mi padre, y me mira directamente con sus ojos velados—. ¡Roy no tiene nada que ver contigo! ¿Quieres mi dinero? ¿Crees que tú te mereces mi dinero? El dinero es mío. ¡Haré lo que me dé la gana con mi dinero!

Pues nada. A esto habíamos llegado. Sí, yo creía que merecía su dinero. Me parecía que era lo normal.

—Mamá —dije—, tengo que hacer algo para que papá no le dé todo su dinero a Roy.

—Cariño, por favor. Por favor, no le des un disgusto a tu padre. Se moriría. —Y un minuto después—: Y también me moriría yo.

Puse en la balanza sus vidas y la mía y contraté a un abogado. Roy le contrató un abogado a mi padre. El abogado de mi padre lo defendió bastante bien; al fin y al cabo, no estaba senil, solo desesperado por seguir vivo. Pero el juez solo tuvo que echarle un vistazo a mi anciano padre, incapaz de ponerse en pie en el juicio, vestido con harapos mugrientos, para nombrarme su tutora legal. Mi padre no daba crédito. ¡La mirada que me lanzó! Odio implacable.

¿Qué pasa? ¿Acaso no era yo su hija?

—Mamá, ¿entiendes lo que ha pasado? —le pregunté cuando salimos del juzgado.