Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Este libro expresa y refleja un largo ejercicio de reescritura y de relectura de escritos que fui construyendo con el paso del tiempo. Más que un aparente diccionario de ciertos términos rígidos, conforma un glosario que extiendo en varias direcciones posibles. Las palabras que contiene habitaron y habitan mis acciones, mis gestos, mi escritura y mi lectura a lo largo de los años; recomponen una suerte de lenguaje vital al que he intentado ir y del que procuré volver como en un vaivén frágil pero permanente de sentidos nunca definitivos, casi siempre indeterminados atravesados por tonalidades educativas, literarias y filosóficas. Se trata, sin duda, de un ejercicio retrospectivo y por eso está organizado de la Z a la A que quisiera considerar como escrituras o reescrituras hacia atrás. Sin embargo, ese atrás no supone un regreso a algún lugar mítico personal, ni el afán de retroceder para identificar y exponer cierto hallazgo particular. Diría, más bien, que se trata de reescribir en tiempo presente una escritura irregular y cambiante de, al menos, veinte años de travesías.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 556

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

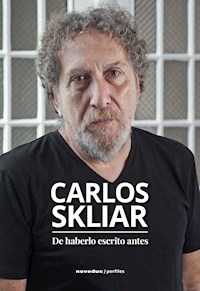

Carlos Skliar

De haberlo escrito antes

(fragmentos dispersos, reunidos)

Skliar, Carlos

De haberlo escrito antes : fragmentos dispersos, reunidos / Carlos Skliar. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2022.

(Perfiles)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-538-906-9

1. Docentes. 2. Ensayo Filosófico. 3. Reflexiones. I. Título.

CDD 306.43

Coordinación editorial: Daniel Kaplan

Corrección de estilo: Liliana Szwarcer

Diagramación: Patricia Leguizamón

Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda

Fotografía de cubierta: Xavier Martín

Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.

1º edición, marzo de 2022

Edición en formato digital: abril de 2022

Noveduc libros

© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.

Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200

E-mail: [email protected]

ISBN 978-987-538-906-9

Conversión a formato digital: Libresque

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Índice

CubiertaPortadaCréditosN/AZZapatosYYoXXVVagabundoVagarVaivénValer la penaVariacionesVejezVelocidadVentanalesVenusVerdadVerdaderoVerosímilVerticalidadViajarVidaViolenciaVirtudVirusVivirVocesVolverVoluntadVozUÚltimosUnanimidadÚnicoUnidadUnoUrgenciaTTamañoTardíoTareaTécnicaTechoTelegramaTembloresTempestadTesoroTestimonioTextoTiempoToleranciaTormentaTorpezaTotalidadTrabajoTradiciónTraducciónTraducirTrayectoriaTravesíaTrenTristezasTumbasTumbosSSábadosSaberSaborSaltoSalvaciónSecretoSedSeducciónSerSigloSilencioSilenciosoSingularSingularidadSíntomasSituaciónSituacionismoSoldadosSoledadSolitarioSoloSoñarSubrayarSubversiónSueñoSuicidioSuposiciónRRadioRealidadRebeldeRebeldíaRebeliónReciprocidadRecomposiciónReconocimientoRecordarRecorridoRecuerdosRedesRegresarReírRelaciónRelatoReleerRememorarRepeticiónRespirarRespuestasRevésRisaRizomaRostrosRotosRozarQQuéQuedaQueríaQuimeraQuitarseQuizásPPadrePáginaPaisajePalabrasPandemiaParadojasPasiónPedirPeligrosPensamientoPensarPequeñezPercibirPercepciónPerdónPerezaPermanenciaPerrosPeticiónPianistaPobrePoderPoesíaPoéticaPolíticaPolíticoPostergaciónPreferenciasPreguntaPresenciaPresentePrimaveraPrincipioProdigioProgresoPronunciaciónPunto de vistaOObedienciaObjetos perdidosOcioOcupaciónOdioOficioOídosOjosOlvidadoOlvidoOpciónOposiciónOprobioÓpticaOrdenOrfandadOrigenOrugasOstrasOtroNNacerNacidoNacimientoNarraciónNarrarNaufragioNiNietoNieveNiñaNiñezNiñosNoctámbulaNocheNombrarNombresNormalNormalidadNormalizaciónNostalgiaNotasNoticieroNovedadNudosMMadreMadurarMaestroMalestarMaletaMalhumorMancharManicomioMarMargenMariposaMediosMejoresMemoriaMendigosMentirMesuraMetáforaMétodosMiedoMiradaMirarMisterioMisteriosoMitadesModernidadMonólogoMonstruoMonstruosidadMoralMuerteMuertosMujeresMundoMuñecaMuseoMutaciónLLLlantoLlavesLlorarLloverLluviaLLaberintosLectorLecturaLeerLenguaLenguajeLentamenteLentitudLiberaciónLibertadLibertad de expresiónLibreríaLibrerosLibrosLimosnaLocoLocuraLudicidadLuegoLugarLuminosidadLunaLuzJJorobadoJubiladoJuegoJugarJuntosJurídicoJusticiaJuzgarIIdeaIdentidadIgnoranciaIgnoranteIgnorarIgualdadImagenImágenesImpacienciaImperialismoImpropioIncertidumbreIncompletoIncomprensiónIncorregibleIndividuoIneficaciaInexistenciaInexplicableInfanciaInfanteÍnfimoInformaciónInsignificanciaInstanteIntemperieInterroganteIntrusaIntuiciónInutilidadInterrupcionesInviernoHHaberHábitosHablaHablarHabríaHayHerederoHerenciaHierroHigienismoHijoHipérboleHistoriaHistoriasHoja en blancoHomenajeHoraHorizonteHospicioHospitalidadHumillaciónHumillarGGatosGéneroGestosGestualidadGlobalizaciónGoceGolpeGraciasGrafitiGratitudGrietaGritarGritoGuerraFFábulaFaltaFascinaciónFicciónFicticioFilosofarFilosofíaFilósofosFlautaFormaciónFortunaFrágilFragilidadFragmentarseFríoFronteraFuegoFugaEEducaciónEducarEducativoEnamoramientoEncierroEnsayarEnseñarEpidemiaÉpocaEquívocoEscenaEscribirEscriboEscrituraEscucharEspecialistaEspectadorEsperaEsperarEstadísticaEstar juntosEstar siendoEstudiarEstudiantesEstudioÉticaÉticoExcepciónExistenciaExistenteÉxitoExperienciaExposiciónExterminioExtrañarExtrañoDDarDarse cuentaDecirDeficienciasDejar en pazDemagogiaDemenciaDerrotaDesacuerdoDesagradarDesamorDesaparecidosDesapercibidoDesconocerDesconocerseDescuidosDesdichadosDeseoDesgarroDesmemoriaDesobedienciaDespertarDespedidaDespuésDestiempoDestinoDeterioroDiarioDictadoDiferenciasDiferentesDificultadDiluvioDiscapacidadDistanciaDistracciónDolorDudarDuraciónCCallarCallarseCalleCalmaCaminarCansancioCantidadesCárcelCartasCelebridadCiegosCinematografíaCínicoCoincidenciasCometaComplicidadCompromisoComunidadConfesiónConocerConocerseConsensoContarConversaciónConversarConvivirCorrecciónCorreoCrecerCualesquieraCuentoCuerpoCuidadoCuidarCuriosidadBBanqueteBarbarieBárbarosBarulloBasuraBasuralBatallaBellezaBibliotecaBiografíasBorracheraBrújulaBrutalidadBúhoAAbandonarAberturaAbsurdoAbuelaAfirmaciónAforismoAfueraAgradarAguaAhogoAlfabetizarAlteridadAmanecerAmantesAmenazaAmistadAmorAmorosidadAncestralidadAncianoAncianosAndénAnónimoAnotarAntesAñoApartarseAporíaAprenderAprendizAprendizajeAquí y ahoraAsimilaciónAtenciónAulaAusenciaAutismoAutoríaAutorretratoAzarN/ANOTA DEL AUTOR

Este libro expresa y refleja un largo ejercicio de reescritura y de relectura de escritos anteriores (tanto publicados como inéditos) que fui construyendo con el paso del tiempo. Más que un aparente diccionario de ciertos términos rígidos, conforma un glosario que extiendo en varias direcciones posibles. Las palabras que contiene habitaron y habitan mis acciones, mis gestos, mi escritura y mi lectura a lo largo de los años; recomponen una suerte de lenguaje vital al que he intentado ir y del que procuré volver como en un vaivén frágil pero permanente de sentidos –nunca definitivos, casi siempre indeterminados– atravesados por tonalidades educativas, literarias y filosóficas. Se trata, sin duda, de un ejercicio retrospectivo –y por eso está organizado de la Z a la A–que quisiera considerar como escrituras –o reescrituras– “hacia atrás”. Sin embargo, ese “atrás” no supone un regreso a algún lugar mítico personal, ni el afán por retroceder para identificar y exponer cierto hallazgo particular. Diría, más bien, que se trata de reescribir en tiempo presente una escritura irregular y cambiante de, al menos, veinte años de travesías. Las lectoras y lectores que con su generosidad me han acompañado en ellas quizás no demoren en reconocer ciertos trazos de frases o fragmentos aquí reunidos y modificados en parte, sobre todo pertenecientes a los siguientes libros: ¿Y si el otro no estuviera ahí? (Buenos Aires, Miño y Dávila, 2002); La educación –que es– del otro (Buenos Aires, Noveduc, 2007); Lo dicho, lo escrito, lo ignorado (Buenos Aires, Miño y Dávila, 2012); No tienen prisa las palabras (Barcelona, Candaya, 2012); Hablar con desconocidos (Barcelona, Candaya, 2014); Desobedecer el lenguaje (Buenos Aires, Miño y Dávila, 2015); Escribir, tan solos (Madrid, Mármara, 2017); Pedagogías de las diferencias (Buenos Aires, Noveduc, 2017); Como un tren sobre el abismo (Madrid, Vaso Roto, 2019); La inútil lectura (Madrid, Mármara, 2019, y Buenos Aires, Waldhuter, 2019); Los mares de la infancia (Paraná, La hendija, 2020) y Mientras respiramos –en la incertidumbre– (Buenos Aires, Noveduc, 2020). Además de los con-textos mencionados, se incluyen aquí retazos de diferentes artículos y capítulos de libros, poemas sueltos, fragmentos de un diario de la pandemia nunca concluido –Diario de un mal recuerdo–, de una novela imposible –La memoria partida– y de un futuro libro de ensayos todavía impreciso y en proceso de revisión: Como el mar que nunca vi.

ZLETRA

Zapatos

Zapatos

“El mundo es una inmensa circunferencia agujereada por las excepciones”, dijo el zapatero, mientras pegaba la suela desgastada de un calzado impar que le había dejado un joven sonriente esa mañana. Su pierna ya sin pie había sido despedazada por un tren una noche antes, cuando se enamoró por primera vez y para siempre.

YLETRA

Yo

Yo

Al decir “yo soy”, es probable que una ligera sonrisa nos cruce el rostro, como un rastro de satisfacción, de conformidad o de autocomplacencia. Si se dice “tú eres”, todo se vuelve meridiana claridad y, tal vez, al mismo tiempo, ofensa, injuria, degradación. También es posible escuchar “nosotros somos” y entonces un tendal de hojas y frutos se desmorona desde lo más alto hacia la tierra seca, donde suelen percibirse los alaridos de los ausentes. Por ello la lectura. Sucede que yo soy y no soy algunos de los personajes que encuentro al leer. No se trata de mi apego o desapego a la identidad de ellos, de lo entrañable o lo detestable de algún carácter o de un rasgo o perfil que me acerque o me aleje de tal o cual composición literaria. Es más bien una vida –o una porción de la misma, o un fragmento de varias de ellas– lo que provoca una alteración en la mía, durante un tiempo impreciso que nada tiene que ver con la duración de la lectura, sino con su azarosa intensidad; y no es la nitidez de la historia en sí, sino algo que –con cierto pudor e imprecisión– podríamos llamar su atmósfera. Sobran ejemplos de esto, ahora mismo, en los libros que estoy leyendo, en los que he leído, en aquellos que otros han leído. Supongamos: un hombre con labio leporino atraviesa Sudáfrica en llamas. No tengo labio leporino, no conozco Sudáfrica ni siento el ardor del fuego. ¿Qué importancia tiene? No lo soy, pero podría serlo. Y ese “podría” lo cambia todo, lo puede todo. “Podría” no es poder: es temblor, es incógnita, es casi, es quizá. No se dice que soy en efecto ese hombre, sino que tal vez pudiera serlo, en algún pequeño fragmento o totalmente. O bien un niño prodigio canta, recita y es amado. No soy ese niño, no soy prodigio, no canto ni recito ni soy amado como él. ¿Debo serlo para conmoverme? ¿Debo ser exactamente lo escrito, lo representado? Ese niño deja de ser niño, deja de cantar con voz afinada, deja de recitar, deja de ser amado. No, no soy yo. Y, sin embargo, otra vez podría serlo en un instante de su travesía y de mi lectura, en un pequeño gesto de reconocimiento, en una mirada perdida y tal vez reencontrada. O también, aquel hombre en la Segunda Guerra Mundial, en medio de una trinchera, ese olor nauseabundo, el imposible regreso a casa, la mujer que espera, la muerte que también espera. ¿Quién soy, qué soy? ¿El olor, el agobio, el hogar, la muerte, el hombre, la mujer o el gesto de la espera? Una vez más: no lo soy, pero quién sabe si no podría serlo. Porque, cuando leo, yo no soy nadie ni nada, o bien dejo de ser algo o alguien aunque, quién sabe, mientras dura la lectura, quizá “podría llegar a serlo”.

XLETRA

X

X

Todo aquello incógnito que es en verdad incógnita, que no es ni debería ser genérico, ni mucho menos de género masculino, que quizá no merezca y cuya neutralidad, cuya medianía, sea imposible. Todo aquello que feminiza, traviste, y hace nacer al mundo.

VLETRA

Vagabundo

Vagar

Vaivén

Valer la pena

Variaciones

Vejez

Velocidad

Ventanales

Venus

Verdad

Verdadero

Verosímil

Verticalidad

Viajar

Vida

Violencia

Virtud

Virus

Vivir

Voces

Volver

Voluntad

Voz

Vagabundo

No, nada mendigo, nada procuro, no exijo nada, apenas si merodeo como una estrella apagada y rastrera por los suelos de la ciudad vacía o como un falso profeta de una religión desquiciada. No me hace falta un baño, ni comida, ni agua, ni centavos, ni el resguardo de una cama estrecha de falsa madera. Todo está al alcance, afuera, si uno es hábil y discreto para obtenerlo. Esto lo aprendí de los perros y de algunos niños que vagan por aquí. La lluvia, aunque finísima y esporádica, sirve para limpiar el cuerpo y apaciguar la sed de las entrañas; en las calles, a cierta hora, hay más desperdicios que enamorados; dormir, se duerme en cualquier parte, incluso cuando despertamos. Y aunque me echen de las esquinas invisibles de las catedrales, de los recovecos de los edificios, de las superficies terrosas de las plazoletas y de la vista ciega de los desdichados y comedidos, nada malo hago, nada malo pienso, no estoy en contra ni a favor de nadie, a nadie robo nada. Solo intento el desamparo, la vida fuera, ninguna obligación ni pendencia; yo perdí el trabajo hace dos décadas, mi familia está repartida entre cuatro cementerios, me enamoré una sola vez, eso creo, y nada más deseo que no desear más nada, a no ser la poca luz de la próxima mañana y que este cuerpo mío, acuchillado y abrasado por el fuego de esos extraños jóvenes a quienes no dirigí ni siquiera una palabra, no siga ulcerándose tanto ni sangrándome demasiado.

Vagar

Se trata, pues, del nomadismo enfrentado al sedentarismo. De vagar en lugar de acomodarse definitivamente, de andar errante y no quedarse inmóvil. Pero se trata también de un límite o de una frontera imprecisa acerca de la que nada se sabe y en la que poco se comprende: ¿cómo es que alguien ha llegado hasta aquí y está en esa situación, qué ha hecho o qué ha dejado de hacer –qué le han hecho o qué se ha dejado de hacer– para que esté de ese modo? ¿Es llegar o es encontrarse en ella, de pronto? ¿Alcanzan o sobran las explicaciones estructurales, las razones sistémicas, sean estas las que fueren? ¿Y alcanzan o sobran las justificaciones personales, los derroteros individuales? ¿Qué hay de su posible mezcla: se obtendría entonces la fórmula explicativa esperada? ¿Todo es cuestión de una pizca de un condimento sistémico y de otra pizca de lo singular?

Vaivén

Regresar o ir: esta es la cuestión que gira en torno de las percepciones acerca de la infancia: retrotraer el lenguaje hacia una lengua ventral y visceral –lo que parece imposible– o desplegarlo en un presente siempre actualizado, con una invención incesante. La literatura de infancia bien podría ser esa narración que insiste en crear una brecha al interior del tiempo voraz y apresurado, lineal y mortal, para encontrar por dentro, al horadar el segundo que insiste en pasar, un instante de detención para indagar allí sobre lo mínimo, lo ínfimo, lo inútil, lo inadvertido o ignorado. Se trata, sobre todo, de señalar la distorsión de la experiencia del tiempo que los conceptos proverbiales de las disciplinas niegan o no encuentran –porque no buscan, porque no miran, porque no escuchan–; esa disonancia entre inocencia y astucia, entre tiempo libre y tiempo muerto, entre el mundo a los pies o el mundo demasiado ancho y lejano, la infancia que se hace y la que se deshace, la de los siglos incalculables, la del tiempo desmesurado o el tiempo desesperado. Porque no son las formas del ser –ni las del conocer o reconocer al ser– las que nos dirán qué hay en la infancia, sino tal vez las formas de estar y las formas del hacer las que nos abrirán las puertas a un pequeñísimo descubrimiento; no se trata de la dicha o la desdicha de ser o no ser niño. Es decir: la infancia no es la niñez –aunque a veces ambas compartan la oportunidad de un mismo tiempo cronológico–, sino una experiencia de la intensidad –y no de la duración– que puede o no acontecernos a lo largo de la vida.

Valer la pena

¿Qué sería más decisivo: aquello cuya realidad es tan evidente que nada puede decirse al respecto, o aquello que nunca pasó y que permanecerá siempre incógnito, abandonado, imperceptible a la existencia, a la memoria y a la conversación? ¿Deseo de realidad o deseo de ficción? ¿Y qué se les dejará a los demás: un recuerdo intacto pero seco, vacío; una ley despótica; archivos pulcramente ordenados o una profunda invitación a mirar el mundo con buenos ojos, con mirada limpia? Roberto Bolaño, al despedirse de su hijo Lautaro poco antes de morir, le sugiere lo siguiente: “Lee a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás”. Esto es, quizá, lo único que pueden decir un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un maestro, una maestra; lo único que puede aconsejarse de verdad, sin la violencia de la obligatoriedad, sin el estruendo de fuegos de artificios que estallan en las propias manos. Decir, apartándose, despidiéndose, que ciertas cosas valen la pena; que valen y que dan pena porque se acaban, porque son limitadas, contingentes; que valen y que dan pena no solo por la experiencia individual, particular, privada, sino por la experiencia común, por la experiencia múltiple e infinita de lo humano.

Variaciones

La diferencia entre la mañana, la tarde y la noche se ha vuelto insustancial. A no ser por la absoluta oscuridad, nadie podría afirmar fehacientemente en qué momento del día se encuentra. Alguien relata que no duerme más que tres horas y no siempre cuando debería hacerlo. Alguien dice que percibe un olor completamente distinto en su cuerpo. Alguien cuenta que ha perdido el apetito pero que no hace más que masticar y masticar. Alguien se encontró a sí mismo planificando sueños y pesadillas. Yo voy borrando en un cuaderno, a modo de presidiario, todo lo que deseaba hacer y no hice, descartándolo para siempre.

Vejez

Hay algo que el envejecimiento ofrece de gracia, como si fuera un don, aunque dure poco tiempo: las novedades ya no surten efecto alguno, no despiertan ningún interés, y vivir de este modo consiste en desempolvar de vez en cuando, con cuentagotas, aquellos pocos acontecimientos del pasado que se quisieran duraderos. Ir en pos de lo nuevo no solo es asustador sino además extenuante, porque la novedad es infinita y, por lo tanto, inalcanzable. Desde tiempos inmemoriales, las novedades esconden una partecita de su materia para especular con la misma novedad un poco después, renovada entonces con la partecita que se creía faltante. Este mundo fue vilmente apuñalado por las novedades y permanece boquiabierto, exánime, sin saber si retomará el aire o si se morderá la lengua y se ahogará en su propio veneno. El paso de los años trae consigo otras posibilidades, aunque todas efímeras: ya no se siente prisa ni urgencia; lo hecho, pues hecho está; lo que no se hizo ya no se hará y una cierta serenidad, que en otras edades se viviría como un tormento, aflora como una austera y bella virtud, como un pequeño corazón apaciguado que aún late y escucha a su cuerpo desde dentro.

Velocidad

La velocidad es tanta que lo hecho y lo dicho no encuentran lugar para ser apreciados ni escuchados y se pierden en el aire espeso de la nada; las palabras que describen la celeridad se han vuelto ellas mismas rápidas, evanescentes; ninguna idea acaba por alcanzar algo del movimiento continuamente disparatado; todo rápido movimiento impide la pausa, hace zozobrar la calma, exige no perder el tiempo y destruye la posibilidad de la utilidad de lo inútil. Un tiempo voraz que determina, desde el mismo nacimiento, el imperativo rápido de una realización autopersonal condena a los individuos al esfuerzo y al sacrificio, aunque siempre matizado por una extraña sonrisa abierta, blanca, congelada, de aparente condescendencia y dicha. Se trata de una temporalidad absoluta, sin piedad para con los débiles, que no perdona la fragilidad y en la que todo aislamiento, reposo o descanso se vuelve superfluo o, para mejor decir, inconveniente. Hasta parece que no hace falta ni es posible dormir, mucho menos descansar. Y menos aún soñar en un tiempo donde el tiempo no sea puro tiempo demencial.

Ventanales

Estás condenado a mirar detrás de la ventana. Como una proposición indiscutible, como una acusación sin testigos, el detrás te deja de espaldas, solo y a solas, para mirar esa tierra donde no estás, ese cielo donde no estás, esa vida donde no estás, ese paisaje humano que nunca es tuyo. Te dejaron allí y parece que solo te es posible mirar hacia afuera. El mirar se ha vuelto la única posibilidad y, a la vez, la más terca de tus imposibilidades. Solo es posible mirar siendo imposible cualquier otra mirada, cualquier otro lugar, cualquier otro paisaje. Te dejaron allí para que mires todo lo que nunca podrás ser. Verás la alegría inmoral, cuerpos desatentos, amores y destierros. Pero no podrás mirarte. Mirar por la ventana se te ha vuelto una pena capital, un destierro. Quieto, inmóvil, sin nada más que hacer, la ventana se parece demasiado a un cerrojo definitivo. Podrás mirar, eso sí, todo lo que está vivo y te es ajeno. Porque te dejaron allí y no parece que puedas salir. Y mirar ese mundo que pasa, pero que no dejan que te pase.

Venus

Venus no sería Venus si no le faltaran los brazos, si no tuviera esas cicatrices horribles que le cruzan todo el cuerpo, si no hubiera sufrido el corte de su pie izquierdo, si su nariz no se viera ostensiblemente torcida en la punta, si su labio inferior no estuviese arrancado, si su antebrazo derecho no fuera un muñón. Pero es verdad también que Venus no sería Venus si a cada instante, en cada mirada, frente a cada imagen suya no surgiera la tentación de reponer sus brazos, curar sus cicatrices, normalizar su pie izquierdo, corregir la punta de su nariz y restituir su labio inferior. ¿Qué, quién, cómo es Venus, entonces? ¿Una mirada que se detiene en la belleza de lo fragmentario o la necesidad soberbia de proceder a su completamiento? ¿Es ese sabor finito de lo humano o la vana pretensión de un saber infinito? Venus es, fue y será considerada una de las figuras femeninas más bellas del mundo. Recordemos que cuando el poeta Heinrich Heine la vio, la llamó la “Notre Dame de la belleza”. Pero, ¿una belleza porque no se perciben las ausencias de su cuerpo? ¿Una belleza porque, con la mirada, todo se recubre de una más que obstinada presencia? Un juego, en apariencia ingenuo, pero que se transforma, rápidamente, en una trágica secuencia de claros y oscuros, de la luminosidad y lo sombrío, de lo divino y lo humano, de lo ideal y lo grotesco, de la transparencia y la opacidad.

Verdad

Cuando somos niños, dibujamos la soledad del sol y de las flores, de las casas y de las nubes. Y es cierto: la distancia con el mundo crea la sensación de que algo podría existir para siempre. Pero, con el paso de los años, ocurre con las formas lo mismo que con los sonidos: se las esquiva, se rehúye la similitud, se diseñan monstruos porque es en ellos en lo que nos transformamos. Obedecemos a la realidad de manera servil y cuanto más difusas se tornan nuestras percepciones, somos menos capaces de mostrar la desavenencia entre lo que nos pasa y su posible relato. Como si comenzáramos la vida en igualdad de condiciones y luego, cuando la espalda ya pesa, cuando los ojos se cansan, el poco tiempo nos hace dibujar sin gracia. Cuando somos niños nos obligan a dibujar la soledad y a explicarla, nos fuerzan una respuesta verdadera. Pero, ¿cuál era, cuál es, cuál será esa verdad? Que, si de verdad alguien exige la verdad, no es culpa nuestra que no la comprenda.

Verdadero

La otra verdad es el título para un punto de partida esencial, pero también tembloroso, incierto: ¿habría, acaso, “otra verdad” en La otra verdad, el diario escrito por Alda Merini? Y, de haberla, ¿cuál sería esa que no es la una o la otra, esa Verdad a la que habría que envolver en tinieblas, ensombrecer, y acaso multiplicar su sentido? Se trataría, pues, de otra verdad, sí, pero pequeña, sin ánimo de ley; una como un resoplido, como esas raras palabras y esos extraños silencios sigilosos que solo pueden ser expresados bajo condiciones de inhumanidad. Porque no se trata de la otra verdad, así, en singular, sino de distintas verdades: verdades sobre el cuerpo, sobre al amor, sobre lo siniestro, sobre el límite, la pasión, los experimentos de la institucionalización, el desasosiego, el abandono, la poesía. La otra verdad es un libro que indica la existencia de otros mundos y de otras vidas, verdades cuya razón de ser es justamente la de erosionar la idea de una única verdad, la verdad absoluta, la verdad naturalizada, la verdad omnipotente, la verdad violenta, la violencia de la verdad.

Verosímil

La verdad es la siguiente: no hay verdad. Sin embargo, es cierto que a veces estamos cerca, damos rodeos, llegamos casi a tocarla. Pero quema, y mucho. No es el sol que ilumina, es el fuego que abrasa. No es posible saber si acabaremos abrigados, chamuscados o hechos cenizas. En todo caso, allí quedará la verdad: cálida, pequeñita y herida, esparcida por la tierra.

Verticalidad

Se podría preguntar qué necesidad hay de escribir hacia abajo, verticalmente, con tantos espacios en blanco, con tan pocos vocablos, con esas palabras sustantivas, volviendo y revolviendo la sensibilidad original, la de las primeras cosas. Alguien podría cuestionar para qué sostener esa voz temblorosa que no hace más que asumir los variados rostros del viento: la brisa, el silbido, el vuelo, la bruma, la niebla, el aire en los ojos. Alguien podría argumentar, todavía, si es posible revolucionar la vida, los cuerpos e incluso el lenguaje con la mirada limpia –oscuramente limpia– de la escritura. Escribir, quizá, como si se tratara del fin del mundo, como si ya no hubiera tiempo ni palabras; escribir, quizá, como si ya no tuviéramos tiempo y la mudez reclamase de nuevo sus sonidos. El poema no es un saber luminoso sino un sabor extraño, casi ácido: ¿a qué saben la ignominia, el desamor, la niña que se pierde en el anochecer del parque, los frutos aplastados sobre el suelo, el retraso de una estrella, el hueso astillado, la incapacidad del pensamiento? Es tanta la existencia –y son tan pocas las palabras– que un poema debería descubrirse en el universo de sonidos que parecen familiares y absolutamente excéntricos: nos hablan a nosotros –claramente, sordamente, sabiamente– como si nos reconocieran en medio de una multitud. Nos hacen individuo, singularidad, pero también nos expulsan de la parsimonia, nos empujan y envuelven como un movimiento marítimo cuyo centro de gravedad fuera la tormenta interior: un tormento contra la falaz serenidad en un mundo indispuesto. Por suerte todavía hay quien escribe hacia abajo, para nadie y para todos, con un ritmo distinto al de la prisa, con un tono diferente al del grito y de la ofensa, como si la poesía fuese siempre poesía, como si temblara o respirara simplemente, haciéndonos creer, aunque más no sea por unos segundos y aunque no sea para nada cierto, que nadie está solo en este mundo todo el tiempo.

Viajar

De viajes y de lecturas, que es casi lo mismo. Viajar es sentir, sí; sentirlo todo excesivamente (Pessoa); viajar para no llegar posiblemente nunca (Magris); viajar con la amabilidad de quien atraviesa dos o tres veces un territorio que es pisado y que también es huella (Handke); viajar como pasear: la caminata distraídamente atenta de poeta (Walser); viajar como una ruta trágica y obligada que nadie ha deseado ni trazado (Tsvietáieva); viajar sin atrapar al mundo en la telaraña de grados de longitud y latitud (Nooteboom); viajar en línea recta y tener al sol y a la luna de uno y otro lado (Herzog); viajar y no saber dónde dejar exactamente las garras (Szymborska); viajar sin otra compañía que las propias sombras (Nietzsche); viajar para abandonar la ciudad y precipitarse hacia el puerto deseado (Ajmátova). En fin: viajar como mirar al cielo donde un sueño espera ser soñado (Maillard).

Vida

Nos hemos acostumbrado demasiado a la vida hacia delante: un niño crece, deja de ser niño, trabaja día y noche, muere; una niña se hace mujer, viaja, escribe sus memorias, desfallece en el intento, muere. Una respiración curiosa nos impulsa a los sueños después, a las ideas después, al descanso después; pero después no queda margen, no hay tiempo, la vida se aplana y estrecha en sus extremos. La vida hacia delante es una quimera cuyo sentido demora en comprenderse y, al hacerlo, en ese extraño instante en que nos damos cuenta de que no era hacia adelante sino hacia los lados, el sinsentido nos viste con ropas ya mojadas y luctuosas. Pero hay vidas cuya gravedad no se encuentra en lo que se despliega hacia delante, sino en todo aquello que se contiene hacia atrás, lo que estuvo y está a punto de decirse y aún no se ha pronunciado. Vidas que se someten a la ilógica de un doble vértigo: el de la pasión desordenada –el deseo rugoso, la terquedad de la belleza– y el de las palabras que no se dicen, que no suceden, guardadas en sigilosos cofres, siempre estrechos, incapaces de contener la explosión inminente de una lengua que vocifera y calla al mismo tiempo. La existencia como confesión casi secreta: algo se expondrá, pero luego, más tarde; algo fundamental, algo que después –quizá fuera de tiempo y fuera del cuerpo– cambia todo el argumento de la obra; algo que no puede decirse en el momento porque nunca hay un momento oportuno; algo que no puede imitar al deseo ni seguir como torpe traducción a la intensidad de lo vivido. Algo que requiere esperar, porque a veces es en la espera –y no en la voz– donde reside la única palabra.

Violencia

Se escuchan argumentaciones horrorizadas y circunspectas acerca de la violencia –la de los otros, nunca la propia–. La moral al uso se sorprende de los fuegos ardientes que encienden unos cuantos, pero no de las hogueras permanentes que avivan unos pocos y ahogan a la mayoría. Se habla de las llamas pero no del humo, del fósforo pequeño pero no de las antorchas gigantescas de un sistema ya teñido de perversión. La hipocresía es la violencia. Y no se puede medir la reacción de la gente del mismo modo que la mantención del statu quo de unos poquísimos personajes, siempre elegantes, siempre intactos, siempre sonrientes. ¿Justificación de la violencia? No. Conciencia de su orígenes, sí. De que irrita a cada paso, cada mañana, con cada ajuste de la economía y de los espíritus. Es fácil culpar y azotar a un niño porque ha roto un juguete de plástico. Pero los pueblos no son mujeres ni niños tontos. La vida que arde no se consuela con un juguete falso, con migajas de pan o con una broma hiriente. Violencia es una lengua que no acaba de soltarse. ¿Quién no tiene voz? ¿Quién no grita? ¿Acaso habría que dar silencio en lugar de cantidades ingentes de proposiciones desgastadas, pisoteadas, nulas? No existe ese privilegio, pero sí existe el don, la donación. Sin embargo, siempre se ha dicho que hay que dar voz a quienes no la tienen. Esto no es cierto, o no completamente: todos tienen voz. La cuestión es ir a los lugares en donde la gente ya habla. La cuestión es escucharla.

Virtud

No lo sé, no lo había pensado antes, me gusta esa palabra. Gustar de paladear, de saborear, de no morderme los labios, de hacerla permanecer en la punta de la lengua; el desfile de sus sonidos, el modo que tiene de llamar la atención a los distraídos. Y cómo, al escucharse, parece que se aplacara la furia de los soberbios, de tal modo que más que una palabra fuese en verdad la duración de un soplido que trastoca los rostros corroídos por la venganza o la desazón, sobre todo cuando, en el filo de la tarde, el sol se desvanece, va quitándose del rabillo y se hace inevitable que todos intenten aplacar su dolor con un par de lágrimas, no más, mientras la noche no solo oscurece lo que vendrá –el aire espeso de la incertidumbre–, sino que enceguece a los niños que se despiden del tiempo que les es propio por ser tales y guardan sus muñecos en cajas clandestinas bajo la cama desordenada del día anterior, cuando sueños y pesadillas trabaron la batalla por evitar crecer a toda costa, sin remedio, como si unos pocos sonidos pudieran solucionar la torpeza de la vida que insiste en asustarnos con olvidos, falsedades y patrañas; como si consiguieran arrancarnos de las fauces de la envidia y la desdicha y acabar con la trampa que reina en las calles malolientes y desperdiga el odio más artero, que hace que los desencuentros primen sobre la poquísima verdad, esa palabra, entonces, cómo decirla ahora, cómo es que se hace para hacerla, para no salirse, para estar, cómo ama, cómo arde esa palabra, cómo nombrarla sin que te nombre, no lo sé, cómo es que se la puede pronunciar sin temblar.

Virus

El tiempo se posterga a sí mismo, pero no hay después. Todo está en este ahora, en este ahora, en este ahora. Las fronteras conocidas se han confundido y deteriorado, y nadie es capaz de afirmar con precisión cómo se percibe a sí mismo. Escucho decir: me siento mal y no tengo nada; el hombre de la esquina se siente bien y muere dos días más tarde; hay una mujer que dice que prefiere no sentirse. Estamos navegando en un tiempo absurdo dentro de un espacio misérrimo. Incluso el sol se despereza con dolor y la luna no da señales de vida. Tengo a mi lado seis libros que quiero leer, una taza de té todavía tibia, tres anteojos de diferentes graduaciones y una lámpara encendida que no consigo apagar. No sé si sentirme a gusto con la atmósfera que creé o en la que fui creado; en otros tiempos, hasta hubiera experimentado una cierta alegría. Pero ahora no hago ningún gesto para abrir los libros, dejo el té a medio tomar, prefiero tener la vista desnuda y acabo de poner la lámpara debajo del escritorio para que no encandile más. Ya pasaron cinco horas desde que comencé a notar que hay sonidos que desconocía y que se expresan con descaro, a su gusto: la agonía de una cañería corroída por el óxido, quizá el paso ligero de algunas ratas, la sirena insistente de una ambulancia, el golpeteo por momentos estruendoso y por momentos detenido de mi propio corazón. Ahora mismo quisiera marcharme y no es posible. Cuando era posible, prefería acomodarme en las galanterías solitarias de este mismo espacio, que parecía infinito. Este jueves, dentro de dos días, voy a afeitarme y a abrir una lata de garbanzos.

Vivir

La vida es imprecisa. No hay más que ver que nadie mira, no hay más que oír que nada suena. Sin embargo, lo pequeño resucita y la voz renacida huele a viento blanco, luminoso, sabio. Entre lo dicho y lo ignorado, el silencio tiembla: es de miedo el susurro y de piel la primera palabra. Los escondites se revelan como una tímida verdad que aún espera su lugar. Entonces, la tierra se detendrá, todo amor acontecerá y, enseguida, continuará el mundo.

Voces

Violencia es una lengua que no acaba de soltarse. ¿Quién, acaso, no tiene voz? ¿Quién no grita? ¿Quién no decide sobre su propio silencio? No, no es dar voz: es escucharla allí donde ya estaba hablando.

Volver

Volver como venir. No se retorna: se hace presente una ausencia hasta aquí desconocida. Se extraña lo olvidado. Venir a uno para que alguien, quizá, nos reconozca. El tiempo es el único desperdicio que no regresa. Pero es posible encontrar partículas aún no deshechas, una mirada que descubre sus costados. Volver como escuchar: las vidas ajenas no demoran nada en conmover. Volver como callar: ninguna palabra hace falta.

Voluntad

La voluntad del ser infectada por la ilusión del poseer. Incluso el deseo de creer confundido por la urgencia del tener. Podría ser todo bien distinto: ni ser, ni tener, ni poseer. Estar siendo, hasta que la vida nos reúna o nos separe.

Voz

Encontrar la propia voz: descubrir el propio paso, el propio peso y la propia liviandad, la breve y fugaz medida de los átomos, las circunferencias y las páginas escritas o todavía blancas. Quitarse de uno, de lo que ya se es, de lo que ya se sabe: lo idéntico a sí mismo no provoca sino hartazgo. Irse al mundo: a las tumbas de los poetas, a los cielos próximos, al pasado menos reciente, a la duración de lo frágil, a los gestos que todavía están inmóviles. La voz como una retirada: irse lejos de casa, lejos de todo punto de partida. La voz como respiración: nada se dice en el ahogo. La voz como la huida de la apatía, la tiranía, el vozarrón. La propia voz como el regreso a ese sitio nuestro donde nunca antes estuvimos.

ULETRA

Últimos

Unanimidad

Único

Unidad

Uno

Urgencia

Últimos

Ingeborg Bachmann escribió Últimos poemas (1999), un libro que trata, en efecto, de sus últimos poemas; de una renuncia explícita a la escritura, una declaración de guerra contra el lenguaje fútil y banal, el precipicio de la escritura en medio de la escritura; el hartazgo y la apertura infinita y desconsoladora hacia la alteridad: “(Que sea. Que sean los otros)/ Mi parte, que se pierda”. Existe una larga tradición de escritores que, en cierto momento, tomaron la decisión de desertar de la escritura ante la imposibilidad o el hastío de seguir escribiendo. Bachmann asumió hasta las últimas consecuencias un mundo que no era otra cosa que un barullo constante, desatinado, tortuoso. Tuvo la certeza de que la poesía había caído en su propia trampa: una hechura, un artificio, una voluntad falsa en la no menos falsa tarea de pretender esclarecer el mundo: “Pero usted ha de comprender que uno de repente puede estar totalmente en contra de cualquier metáfora, de cualquier sonido, cualquier obligación de juntar palabras”. No se trata de un simple abandono o de un caprichoso y repentino recelo. Tampoco de una huida. Hay algo más, muchísimo más, que muestra con honda complejidad esa relación singular del escritor con la lengua: “Sospecha de las palabras, de la lengua, me he dicho muchas veces, ahonda esta sospecha –para que un día, quizás, pueda originarse algo nuevo– o que no se origine nada más”. Entre el querer saber qué nos dicen las palabras y la desconfianza permanente hacia la lengua, en ese amplísimo espacio que se abre casi sin quererlo, tal vez se encuentre el claroscuro del lenguaje, de la escritura y de la lectura. Porque, de algún modo, narrar, escribir y leer tienen un movimiento que es a la vez de intencionalidad y de imposibilidad. Ese es su vaivén, su danza, tan vital como macabra. No dejarse tentar por el centro, por la centralidad del uno; no quedarse en sí mismo, huir de lo ya conocido y de esas formas de expresión que se dominan a voluntad, aunque duela quitarse, no poder salir, estar encerrados en el pequeño círculo de lo que ya se sabe. El lenguaje, como la tirantez del alma, como un péndulo cuyos extremos no llegan a tocar ningún punto fijo, ninguna medida reconocible de antemano.

Unanimidad

En las sociedades contemporáneas, puesto que las vidas se piensan solo en términos de inclusión/exclusión, las múltiples y complejas inserciones de cada sujeto y cada comunidad en el mapa social determinan que puedan y sean incluidos por algunas de sus condiciones y, al mismo tiempo, excluidos por otras. Para decirlo de un modo más literal: nadie parece estar completamente incluido, nadie parece estar del todo excluido. Visto de este modo, ¿tiene algún sentido hablar de exclusión y de inclusión cuando los sujetos –políticos, sociales, lingüísticos, sexuales– se hallan sometidos al mismo principio de unanimidad en el que todos están, al mismo tiempo, afuera y adentro de un sistema? Sí, lo tiene, pero en los mismos términos de conveniencia y funcionamiento del propio sistema, es decir, en la estructura que se consolida a partir de las oposiciones binarias y que hace que individuos y comunidades antes excluidos por un sistema sean ahora incluidos por él. ¿Acaso todo lo humano está aprisionado en una relación de exclusión/inclusión? ¿Es toda voz, todo cuerpo, cada gesto, cada mirada, todo espacio y todo tiempo “exclusión y/o inclusión”? Este binomio, ¿no constituye una forma estrecha e incluso perversa de mirar, pensar y actuar en el mundo y, además, un modo de esconder y oscurecer lo híbrido, lo inclasificable, lo indeterminable, lo ambiguo, lo ambivalente, la multiplicidad no jerárquica y fuera de todo ordenamiento? Y, sobre todo, ¿no es esta relación una forma de acabar justamente con la relación? Es decir, ¿no finalizarán así las contradicciones en las que la exclusión se diluye en la inclusión y la inclusión se ofrece como un Paraíso, aunque se mantenga intacta la expulsión y se sostenga la invención de la exterioridad como maleficio? Foucault analizó en detalle la genealogía de los procesos de exclusión e inclusión de los individuos en la Edad Media, a partir de las medidas tomadas en relación a los leprosos y a los enfermos de peste. Los primeros asumían la figura de la exclusión, del alejamiento, del desconocimiento, y hacia ellos iba dirigido un poder punitivo, negativo, de marginación. Los enfermos de peste, por el contrario, constituían la metáfora de la inclusión; sobre ellos se ejercía el poder del conocimiento, del examen, del cuidado. Para Foucault, la inclusión resulta ser una figura sustitutiva de la exclusión, aun cuando esta permanezca activa y activada en una sociedad determinada. Dicho en otras palabras: la inclusión no es lo contrario de la exclusión, sino un mecanismo de poder disciplinar que la reemplaza, que ocupa su espacialidad, siendo ambas figuras igualmente mecanismos de control. Dado el desorden de la exclusión, por el desconocimiento, por la lejanía de los excluidos, por la falta de control sobre ellos, la inclusión podría ser entendida como una estrategia de ordenamiento, de aproximación y reconocimiento para que se establezca algún saber, por más pequeño que sea, acerca de ese otro.

Único

Como bien señala Roudinesco, se trata de “resistir a la tiranía del Uno, del logos, de la metafísica (occidental) en la misma lengua en que se enuncia, con la ayuda del mismo material que se desplaza”. ¿Qué significa “resistir a la tiranía del Uno, del logos”? Supone deshacer y deshacerse de la metafísica de la presencia, la lógica del principio de identidad, la identidad del ser o no-ser; supone deshacer aquella metafísica poblada de binarismos, de oposiciones duales; supone, también, comprender cómo funciona la afirmación del primer término de la oposición y cómo opera la negación al segundo término, ese “no”, esa negación que se atribuye a aquello que no es el término jerarquizado, donde el otro y lo otro no son más que un yo espectral; supone, incluso, deshacer esa lógica de la identidad hasta rehacerla en otra metafísica bien distinta, ya no de la presencia, sino más bien de la diferencia.

Unidad

La diferencia o su pensamiento: existe el interés, la voluntad o el desparpajo de hacer presentes otras presencias en nuestro presente, de hacerlas presentes evitando al máximo ser uno mismo el punto de partida, la duración del conocimiento y la llegada a un puerto calmo. Pero, por lo general, sobreviene el fácil y débil gesto de la representación, y la diferencia queda atrapada en un juego de identidades que, como magro resultado, destila negatividad por todos sus poros. No hay asomo de algo que pudiera ser plural de otra cosa, sino la propiedad única de la primera persona del singular que se arroga el saber, el poder y su enunciado. El parentesco entre lo uno y lo único es evidente: dar por supuesto que el propio mundo de uno es el único modo de la realidad del mundo; dar por entendido que la propia vida de uno es la única forma de hacer la vida. Así, la diferencia queda apresada por la falsa noción de la semejanza, de la convergencia y de la armonía, y se hace alusión a ella solo en casos de extrema necesidad, cuando la contención de lo incontenible se vuelve imposible, cuando la excepcionalidad y la multiplicidad son de tal dimensión y tal magnitud que ya no hay modo de contarlas.

Uno

No estamos solos. O, en todo caso, sería más preciso decir que estamos reconcentrados en el uno en demasía y separados de la totalidad. Hay un sinnúmero de conexiones, eso sí, que dan la sensación de estar presentes en el mundo o el mundo en uno y de pertenecer sin dudas a él. Y, sin embargo, el imperativo de ser uno mismo el único constructor o destructor de su presente y su futuro transforma la dimensión del uno –uno, como ser único, singular– en un yo mismo de pura repetición, cuya única opción pareciera estar en el ser primer protagonista o un mero actor de reparto de una obra repetida, y siempre la misma.

Urgencia

La urgencia es tan torpe y de tal magnitud que, en buena medida, la vida se ha puesto rápida y la muerte, lenta. La prisa es una zancadilla que nos hacemos a nosotros mismos. La aceleración del pulso, el ánimo incierto y el corazón abroquelado no son más que los signos de un cuerpo extenuado por tener que mirar siempre hacia adelante, siempre hacia el progreso, siempre con el arco del alma tenso.

TLETRA

Tamaño

Tardío

Tarea

Técnica

Techo

Telegrama

Temblores

Tempestad

Tesoro

Testimonio

Texto

Tiempo

Tolerancia

Tormenta

Torpeza

Totalidad

Trabajo

Tradición

Traducción

Traducir

Trayectoria

Travesía

Tren

Tristezas

Tumbas

Tumbos

Tamaño

Georg Lichtenberg atravesaba los metros que separaban su casa de la Universidad de Gotinga sintiendo sobre sus espaldas –allí donde su joroba parecía crecer día a día– la mirada sucia, impiadosa, de los habitantes de Ober-Ramstadt. Entonces, apuraba el paso –un paso corto, diminuto– hasta sentirse a salvo en las aulas de Física y Matemáticas, entre sus estudiantes, que lo admiraban incondicionalmente. En no más de trescientos metros a través de un poblado lleno de supersticiones, palacios de cristales rotos y el deambular de las ratas, Lichtenberg recorría sin desearlo la esfera completa de la mirada humana: la burla, el desprecio, el empequeñecimiento, la sorna, la humillación y la admiración, la pleitesía, la honra, la ingratitud. Era objeto de comentarios jocosos entre los vecinos debido a su apariencia particular y padecía el tormento de ser mal mirado, de ser visto borrosamente, por ojos que, por mal ver, eran asesinos. El matemático escribió en uno de sus tantos cuadernos: “Allí donde el ojo ve borrosamente, ya hay una especie de muerte”. ¿Cuál era su “pecado”, la culpa corporal con la que debía cargar, además de soportar el escarnio de la gente? Era un hombre bajo, sin llegar al enanismo, debido a una rara enfermedad padecida durante su infancia que había atrofiado su desarrollo y determinado que su cuerpo quedara reducido a un metro y medio de estatura. Como secuela, el mal también le había dejado una joroba prominente en la espalada, como una sombra persecutoria, una alteridad indiscreta que lo acechaba por encima de los hombros. Lichtenberg era, al mismo tiempo, de modo indisociable, un hombre enfermo, un brillante matemático y físico, y un escritor deslumbrante. Todo en él podía reducirse a lo mínimo y sustancial: las fórmulas acotadas, sintéticas, de la ciencia; su cuerpo abigarrado y estrecho, y sus aforismos, esa escritura reducida y decisiva como un látigo, como un relámpago. Pero la metáfora de lo pequeño resulta tan obvia como indignante. Tampoco habrá de cometerse el equívoco de la “grandeza”, recurrir a esa imagen igualmente torpe del gran hombre aprisionado en un cuerpo pequeño, su enorme sapiencia dentro de un envase reducido, su inmensa escritura de manos diminutas. En su rostro –frente alta, nariz en punta y labios prietos–, la expresión satisfecha de una soledad voluntariamente elegida, el punto de la esfera donde reside la patria de los gestos, la patria humana. Porque no es el tamaño de un hombre lo que explica su vida ni la joroba lo que la justifica, sino ese semblante que guarda en sí todas las consecuencias de la existencia: sus enfermedades, su amor por la filosofía y los números, su escritura breve e intensa: “Un rostro no se deja analizar en un instante: necesita una consecuencia”.

Tardío

El relato Matar a un niño da a conocer, en el primer párrafo, que un pequeño morirá atropellado por un auto en medio de una ruta desierta de un poblado perdido. Lo sabemos y no podremos hacer nada al respecto, a no ser demorar un poco más la lectura de sus cuatro páginas. La narración es demasiado breve para eso y los personajes que la habitan –la pareja que conduce el coche, los padres del niño, el propio niño– no saben nada de la muerte y hacen sus vidas como si lo que ocurriera fuera solo el suave paseo en coche, la dulce mañana en la que el niño al fin navegará con su madre, el leve desayuno al que le faltan unos terrones de azúcar, una visita al mar, en fin, un paisaje en el que prima una radiante e inmaculada felicidad. En cuatro páginas, el autor, Dagerman, enseña con maestría cómo se conjugan en el azar la habitualidad y la imprevisibilidad de las vidas, al hacer que el automóvil de una pareja feliz avance lentamente, que ellos recorran desprevenidos los paisajes abiertos de los pueblos anteriores a la muerte, que el niño comience a prepararse para cruzar la carretera, y que sus padres planeen en detalle lo que será un domingo de felicidad: “Y es que la vida está construida de manera tan despiadada que, un minuto antes de que un hombre feliz mate a un niño, el hombre es todavía feliz”. Bastarán pocos fragmentos más para que esas vidas dichosas –y ajenas unas de otras, en apariencia–, se reúnan en el peor de los encuentros imaginables. Alcanzará con que el coche continúe un poco más su marcha, con que el niño dé unos pocos pasos más y todo estallará en mil pedazos. Y, entonces, la vida de la pareja que ahora pasea estará signada, para siempre, por ese instante posterior. Todo lo que suceda después les resultará demasiado tarde, y ya no podrán pasear jamás por ninguna parte. Pero también la vida de los padres del niño se recubrirá de luto y no habrá ningún mar que los consuele. Y el niño será ese niño solo un poco antes de ser atropellado y ya nunca más. Porque después ya es tarde. Después, siempre, es demasiado tarde.

Tarea

La tarea del educador no consiste solamente en recibir a los nuevos en tanto recién llegados, sino en invitarlos a salir al mundo para explorarlo, conocerlo, amarlo y cambiarlo, a lo largo de un delicado proceso de enseñanza de la fragilidad. Se trata de aprender a vivir con titubeos, hesitaciones, interrupciones, dudas, en una travesía en la que el mundo es ofrecido pero también la vida debe ser cuidada. Cuidar, se sabe, puede significar muchas cosas distintas: en la obra de Lévinas, por ejemplo, emerge como una relación de responsabilidad vulnerable a los aconteceres que ocurren al Otro, que debería poner en juego un amor no banal, una protección no agobiante. Todo cuidado supone, también, un espacio de diferenciación –antes quizá llamado libertad–, según el cual todo destino educativo desea que cada quien pueda ser quien es, teniendo la experiencia pedagógica una relación múltiple con otros seres que también están siendo. Toda violencia contra la alteridad del otro –es decir, toda asimilación– es, por definición, una educación perdida.

Técnica

En lugar de obsesionarse con la propia voz, habría que agudizar la parte más entrañable del lenguaje –acallarse, atender, escuchar– para que ella pueda inclinarse en dirección a la conversación y no al monólogo. Y, al escuchar, al extender la atención, el movimiento de la lengua podría describir el arco entre la proximidad y la lejanía de al menos tres tiempos, en su tensión o distensión, en su instante o duración: la voz, el texto de la vida que era hasta aquí; la voz, el texto de la vida que está siendo; la voz, el texto de la vida que pudiera ser de aquí en adelante. En todo ello no hay ninguna técnica, ningún método ni siquiera alguna particularidad o novedad a explicitar; de algún modo, siempre ha sido así, siempre la voz y el texto deambulan lúcidos o fantasmales entre el pasado, el presente y el devenir. La diferencia está en que ahora el presente no solo es tartamudo, dubitativo, sino sobre todo afónico o excesivamente gutural; allí habita el desconcierto y el pasaje entre los tiempos se hace –si acaso se hiciera– mediante un salto abismal, hacia un vacío atolondrado de palabras o un rellano de silencios.

Techo

El techo se desmorona, poco a poco, pero yo me encuentro en un recoveco en el que los trozos de yeso no pueden caer sobre mi cabeza. Debe ser medianoche; lo supongo porque todavía se escucha el arrastre de los pies del anciano de al lado, la temperatura ha bajado considerablemente y la televisión no ofrece ninguna imagen. Los fragmentos de cielorraso parecen arrancados de cuajo por una mano gigantesca, que en lugar de socorrerme y sacarme de aquí, apresura la demolición. Detrás de ese yeso húmedo y fláccido veo las vigas de hierro oxidadas, enrojecidas de ira. Por encima de ellas aparece el contrapiso de la vecina de arriba, una mezcla de cemento y madera de otra época, quizá de 1917, cuando el arquitecto alemán certificó su obra sobre el dintel del edificio. El ruido es insoportable, porque, debido a la altura desde la que caen, las esquirlas de la frágil construcción se desmoronan con lentitud inicial –casi una cámara lenta de colgajos que van perdiendo su adherencia– y enseguida se desploman como un peso metálico sobre el piso. El suelo comienza a dañarse más y más. Yo miro lo que ocurre con cierta pena y sorpresa, pero no muy grande, como si la destrucción fuera inevitable, el resultado de una larga serie de rupturas parciales, de caídas, de sensaciones abismales. Y, acurrucado en un canto, con cierta tristeza, me prometo a mí mismo que, apenas sea posible, dejaré de soñar con todo este derrumbe de una vez por todas.

Telegrama

Pero, antes que la muerte, está la lluvia. La lluvia –dicen los poetas, los malos y los buenos– es la patria húmeda de la soledad con la que se fabrica buena parte de la escritura. Dentro y fuera. Con el paso venturoso o aquietado. Detrás de una ventana. Su sonido, que repica sobre un pequeño campanario. El mensaje indescifrable. La decidida vocación del secreto. Podría llover siempre en un poema –vertical u horizontal, desmedido o mesurado–, ¿o querría el poema estar en lugar de la lluvia? Tormenta, refucilo, relámpago, destemplanza, cielo plomizo, nubarrones, trueno, garúa, llovizna, aguacero. Imagen obvia, literal, visceral, oblicua. Si algo te habla al oído es porque llueve, fuera y si algo dices es porque llueve, dentro. ¿Te has dado cuenta de que la lluvia no se repite; notaste que el suelo en donde cae la lluvia no se repite, que el desorden que provoca la lluvia nunca es el mismo, que los charcos son siempre diferentes, que demasiada lluvia mata siempre de nuevo y que una lluvia escasa parece un engaño? Lo irremisible de la lluvia también es lo indescifrable del fango, la inundación que se desborda hasta la agonía, el horizonte húmedo, el fuego que no enciende ni encenderá jamás. Muerte-lluvia-espera-poema. Ese telegrama ha sido enviado miles de veces. Y miles de veces no hemos recibido respuesta alguna.

Temblores

¿Estamos acaso solos delante de la escritura, en medio a ella? Uno: el silencio es cierto; dos: por eso, ella escribe; tres: está sola y escribe; cuatro: no, no está sola; cinco: hay alguien allí que tiembla. Cinco temblores, y la vida después. Cinco temblores, y la muerte después. Pero, ¿cómo pronunciar la palabra temblor, si el cuerpo es la prueba misma de su incesante vacilación? El temblor quedó dicho antes que su palabra y su destino será inevitable: cuando era niña sabía que el temblor estaba antes que el lenguaje; cuando sobrevino otra edad, fue imposible esconderlo. Nada mata tanto como el suicidio. Nada mata más que la ausencia del temblor. ¿Morir un 25 de setiembre de 1972, a los treinta y seis años? No, nunca, jamás: hay algo, hay alguien aquí que todavía tiembla.

Tempestad

No se piensa. La infinita tempestad del sentir apenas se detiene un instante por azar, distracción o dolor.