Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mantikore-Verlag

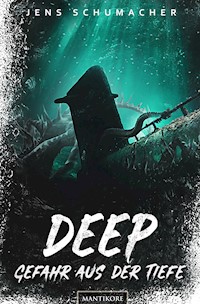

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Java: exotische Strände, unberührter Dschungel, geheimnisvolle Tempelanlagen – im Grunde ein perfekter Urlaubsort. Als Henry Wilkins, der seinen Vater auf eine Forschungsreise begleitet, vom Fund eines U-Boots dicht vor der Küste hört, ist seine Abenteuerlust geweckt. Das Schiff ist im zweiten Weltkrieg aus mysteriösem Grund gesunken, doch nun wollen Taucher hinter den Bullaugen des Stahlkolosses Bewegung und unerklärliche Schemen ausgemacht haben. Henry macht sich daran, dem Geheimnis in der Tiefe des Meeres auf den Grund zu gehen – nicht ahnend, dass das Wrack eine schreckliche Bedrohung für die ganze Menschheit birgt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Crichton gewidmet –numquam te obliviscemur.

Vom Autor durchgesehenen und bearbeitete Fassung.

1. Auflage

Veröffentlicht durch den

MANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYK

Frankfurt am Main 2022

www.mantikore-verlag.de

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe

MANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYK

Text © Jens Schumacher 2013

www.jensschumacher.eu

Satz: Karl-Heinz Zapf

Cover- und Umschlaggestaltung: Rossitza Atanassova, Matthias Lück

VP: 348-193-01-03-0822

eISBN: 978-3-96188-171-0

Jens Schumacher

DEEPGEFAHR AUS DER TIEFE

Roman

Die Massen des Oceans enthalten die größten Gattungen bekannter Seesäugethiere, und vielleicht bergen sie in ihren Tiefen noch manche Mollusken und Schaalthiere von erschrecklichem Aussehen.

Jules Verne, Zwanzigtausend Meilen unter’m Meer

Inhalt

PROLOG

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

EPILOG

PROLOG

16 SEEMEILEN VOR DER SÜDKÜSTE JAVAS,15. SEPTEMBER 2013

Träge dümpelte die Athos auf dem Indischen Ozean dahin. Der altersschwache Dieselmotor im Heck des Boots tuckerte heiser und gequält, schwarze Rußwolken stiegen aus einem Rohr an der Seite des Steuerstands in den rotgoldenen Himmel auf.

Das knapp zwölf Meter lange ehemalige Fischerboot mochte seinen letzten Anstrich vor zehn Jahren gesehen haben. Längst prangten wieder hässliche Rostflecken auf der stählernen Außenhülle, wo die ehemals weiße Farbe in tellergroßen Placken abgeplatzt war. Anstatt Feuerlöschern und Rettungsringen zierten leere, wacklige Halterungen Reling und Decksaufbauten.

Die besten Tage der Athos lagen lange zurück.

Einzig auf dem Achterdeck ließen sich Anzeichen zeitgemäßer Technik ausmachen. Hier stand, dicht neben einem kleinen Kran, ein hochmoderner, stählerner Apparat von der Größe eines Schreibtischs. Mehrere Videomonitore waren in die schräge Oberfläche eingelassen, darunter befand sich ein Bedienfeld mit spritzwassergeschützten, beleuchteten Tasten und einem klobigen Joystick.

»Verdammt, Tom! Es wird bald dunkel. Hast du immer noch nichts auf dem Schirm?«

Ein schlanker Mann in einem gestreiften T-Shirt trat aus dem Führerhaus und überquerte das salzverkrustete Deck. Die Schirmmütze auf seinem sonnengebleichten Blondschopf hatte er sich in den Nacken geschoben.

»Wir kreuzen jetzt schon den dritten Tag hier, und dieses Drecksding überträgt nichts als Schneegestöber und ab und zu einen verstörten Rochen.« Mit einer wütenden Handbewegung deutete er auf das Steuerpult.

Thomas Irving, der auf einem Klappstuhl vor der Bedieneinheit des ROV hockte und routiniert den Joystick bediente, hob müde den Kopf. »Dein Wort in Gottes Gehörgang, Jeff. Aber der Kerl, der dir den Tipp gegeben hat, hätte die Position des Wracks ruhig etwas genauer benennen können.« Er nickte in Richtung der glitzernden Wasserfläche ringsum. »Der Meeresboden ist hier so uneben, dass das Sonar leider keine große Hilfe ist. Vielleicht sind wir schon ein Dutzend Mal über den Kahn weggetuckert, ohne es zu merken.«

Sein Partner stemmte die braun gebrannten Arme in die Hüften. »Ein aktives System mit Hydrofon würde viel genauere Ortungen liefern«, beschwerte er sich. »Damit hätten wir die Sea Spirit längst gefunden.«

Irving seufzte. »Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass wir kein Geld für ein neues Sonar haben. Die Raten für das ROV fressen unser Budget fast komplett auf.« Er kraulte sich den schwarzen Vollbart. »Wenn ich mich recht erinnere, hieß es, das Wrack läge in zweihundert Metern Tiefe. Mittlerweile ist Spongebobs Kabel fast völlig abgerollt – das bedeutet, zwischen uns und dem Meeresboden befinden sich schon knapp vierhundert Meter Wasser.«

Jeff musterte mit griesgrämigem Blick das Stahlseil, das über den Ausleger des Krans ins Wasser führte. »Vielleicht hätten wir gar nicht auf diesen Schwätzer hören sollen. Er hatte ein halbes Dutzend Whiskys intus, als ihm plötzlich die Sache mit dem gesunkenen Schmugglerboot einfiel.«

Irving zuckte mit den Schultern. »Ist die Auftragslage mies, muss man nach jedem Strohhalm greifen. Und du weißt, wie mies unsere Auftragslage zurzeit ist.« Er zwinkerte seinem Partner zu. »Und jetzt hol mir ein Bier und bring uns auf langsame Fahrt. Ich werde Spongebob noch mal über den Grund fahren lassen. So können wir das Areal am besten scannen. Uns bleibt noch eine halbe Stunde bis zur Dämmerung.«

Widerwillig marschierte Jeff zur Kühlbox und kam mit zwei Dosen Heineken zurück, von denen er Irving grunzend eine in die Hand drückte. Irving riss sie auf, nahm einen tiefen Schluck und beobachtete, wie sein Partner dasselbe tat. Gegen seinen Willen musste er schmunzeln. Mit jedem Tag auf See, der seine Haut brauner, sein Haar blonder und seine Augen blauer machte, erinnerte ihn Jeff Rudd mehr an Terence Hill. Und er war nicht der Einzige, dem diese verblüffende Ähnlichkeit aufgefallen war. Seit er und Rudd sich zusammengetan hatten, wurden sie in nahezu jedem Hafen, in dem sie anlegten, mit Gelächter und freudigem Winken begrüßt. An und für sich eine nette Sache. Allerdings war sich Irving durchaus bewusst, dass sie den freundlichen Empfang nicht allein Rudds Ähnlichkeit mit Hill verdankten. Ihn selbst konnte man aus der Ferne nämlich genauso leicht mit Hills Filmpartner verwechseln, Bud Spencer. Wie der Kult-Star unzähliger Western- und Prügelstreifen war auch Thomas Irving groß und schwergewichtig, den dunklen Vollbart hatten sie ebenfalls gemein.

Gedankenverloren schlürfte Irving sein Bier. Wenn er genauer darüber nachdachte, teilte er noch eine weitere Gemeinsamkeit mit Carlo Pedersoli, wie Spencer bürgerlich hieß. Beide waren in jungen Jahren exzellente Schwimmer gewesen, der Italiener im Leistungssport, als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen, Irving zunächst als Kampfschwimmer bei der Armee, später als Rettungsschwimmer und schließlich als Bergungstaucher bei einem malaysischen Wracksuchunternehmen namens Sunken Treasures.

Ungewollt übermannten Irving die Erinnerungen an seinen letzten Tauchgang, von dem er damals um ein Haar nicht zurückgekehrt wäre. Jenen Tauchgang, der ihn bewogen hatte, das Tauchen mit dem Lungenautomaten endgültig an den Nagel zu hängen.

Knapp zwei Jahre war es her, dass er vor der Küste Neuguineas zu einem gesunkenen Frachtschiff getaucht war, um wertvolle Elektronikteile zu bergen. Bereits beim Abstieg auf fünfundzwanzig Meter, wo das Wrack auf einem Riff festsaß, hatte er Probleme mit Atmung und Kreislauf gehabt. Zu diesem Zeitpunkt schob er sie noch auf die durchzechte Nacht mit Barry Moseley, seinem damaligen Tauchpartner.

Im gewölbeartigen Frachtraum des Schiffes hatte wenig später sein Atemregler einen Defekt, und Irving fand sich ohne Luft in der Finsternis wieder, mutterseelenallein.

Trotz jahrelanger Routine war Irving in Panik geraten. So schnell er konnte, schwamm er zur Luke des Frachtraums zurück. Doch in der Hektik blieb er mit der Sauerstoffflasche an der Öffnung hängen. Kostbare Sekunden verstrichen, bis er die Gurte gelöst hatte und endlich wie ein Korken in die Höhe schoss. Längst war der Luftvorrat in seiner Lunge verbraucht. Irving wusste nur zu gut, was er riskierte und wie gefährlich die Taucherkrankheit war, aber er konnte die nötigen Dekompressionsstopps nicht einhalten.

Als er die Oberfläche erreichte, glaubte Irving, vor Schmerzen wahnsinnig zu werden. Weil er zu schnell aufgetaucht war, hatten sich in seinem Blut Gasblasen gebildet. Seine Blutgefäße verschlossen sich, er verlor die Kontrolle über seine Gliedmaßen und wurde bewusstlos.

Tage später kam er im Krankenhaus wieder zu sich. Allein der geistesgegenwärtigen Reaktion der Bordcrew hatte er es zu verdanken, dass er überhaupt noch am Leben war. Die Jungs hatten ihn aus dem Wasser gefischt, sein Herz mittels Herzmassage wieder zum Schlagen gebracht und ihn mit reinem Sauerstoff versorgt, bis der Rettungshubschrauber eintraf.

Im Nachhinein war Irving entsetzt gewesen über seine amateurhafte Reaktion in der Tiefe, und er fragte sich, ob er mit seinen zweiundfünfzig Jahren vielleicht einfach zu alt für solche Abenteuer war. Als sich später herausstellte, dass sein Atemregler ausgefallen war, weil er selbst bei der Wartung des Geräts einen Fehler gemacht hatte, gab das den Ausschlag. Noch am selben Tag kündigte Thomas Irving seinen Job bei Sunken Treasures.

Der Dieselmotor im Heck der Athos stieß ein protestierendes Fauchen aus. Irving spürte die Vibration unter seiner Sitzfläche, als Jeff das Boot auf langsame Fahrt beschleunigte.

Er warf dem Führerhaus einen dankbaren Blick zu. Jeff war einer von den Guten. Manchmal haperte es ein wenig mit seiner Geduld, dafür war er zuverlässig und selbst mit einem Dutzend Bieren im Schädel noch ein halbwegs erträglicher Gesprächspartner. Letzteres war Gold wert, wenn man viel Zeit gemeinsam auf einem engen Bootsdeck verbrachte.

Seit anderthalb Jahren arbeiteten sie jetzt zusammen. Nach seinem Ausstieg bei Sunken Treasures hatte Irving, der dem Meer treu bleiben wollte, seine Ersparnisse zusammengekratzt, um ein eigenes Boot zu finanzieren. Doch das Geld reichte nicht mal im Ansatz, zumal er seit der Trennung von seiner Frau jeden Monat Unterhalt für Robbie zahlen musste, seinen zwölfjährigen Sohn.

Etwa zu dieser Zeit lernte er Jeff kennen. Der gebürtige Australier hatte gerade seinen Job als Fährkapitän verloren und spielte ebenfalls mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Die beiden legten zusammen und kauften einer indonesischen Großfamilie für einen lächerlich geringen Preis die Ning Po ab, ein klappriges Fischerboot ungeklärten Alters. Nach einigen notdürftigen Reparaturen tauften sie den Kahn um in Athos – nach Irvings Kindheitsheld, einem der vier Musketiere aus dem Roman von Alexandre Dumas. Ihre letzten Pennys investierten sie in die erste Rate von »Spongebob«, jenem Gerät, das dafür sorgen sollte, dass Irving nie wieder selbst unter Wasser gehen musste.

Irving zerdrückte die leere Bierdose in der Faust, wie es Bud Spencer ebenfalls gemacht hätte. Mit der anderen Hand justierte er den Steuerhebel des ROV, um den Winkel der drei Unterwasserkameras an die langsam steigende Geschwindigkeit des Boots anzupassen.

ROV stand für Remotely Operated Vehicle, in diesem Falle einen ferngesteuerten Tauchroboter der kleinsten Typklasse, hergestellt von einer japanischen Firma namens Spectex. Irving und Rudd nannten ihn »Spongebob«, wegen seiner gelben Farbe, der Kastenform und den beiden seitlich angebrachten Greifarmen. Der Roboter wog rund 80 Kilo und konnte mithilfe eines vertikalen und horizontalen Antriebssystems frei unter Wasser manövrieren – zumindest innerhalb des Radius, den ihm die »Nabelschnur« ließ, das Kabel, welches ihn mit Energie versorgte und über das die Bildinformationen nach oben gelangten.

Die Anschaffung des ROV war für die Männer ein Wagnis gewesen. Zu Beginn drohten die Raten für das Hightech-Gerät ihr kleines Unternehmen förmlich aufzufressen. Zum Glück gelang ihnen schon nach wenigen Wochen ein lukrativer Fund, als sie westlich von Sumatra auf eine gesunkene Galeone stießen und mithilfe des Roboters einen knappen Zentner Golddublonen ans Tageslicht beförderten. Es folgten weitere Bergungen, darunter antike Töpferwaren, historische Dokumente und erneut Goldmünzen. Nach kurzer Zeit waren sie rings um die indonesischen Inseln als »die Schatzjäger« bekannt, ein Spitzname, der Irving bedeutend besser gefiel als »das Krokodil und sein Nilpferd«.

In den vergangenen Monaten waren die Geschäfte leider zunehmend schleppend gelaufen. Suchaufträge kamen fast gar nicht mehr rein, und was sie auf eigene Faust an Informationen über lohnende Kostbarkeiten unter Wasser aufbrachten, waren selten mehr als dubiose Andeutungen.

Wie jene, der sie heute auf der Spur waren.

In Cilacap, dem Stützpunkt ihres Unternehmens, war Jeff ein paar Tage zuvor in einer Kneipe mit einem Fremden ins Gespräch gekommen. Dieser hatte ihm von eine Jacht namens Sea Spirit berichtet, die ein paar Meilen südlich von Java in Brand geraten und gesunken sei. Angeblich war ihr Bauch vollgestopft mit Schmuggelware – modernste Unterhaltungselektronik, alles in wasserdichten Containern. Unglücklicherweise konnte der Mann die Lage des Wracks nur grob beschreiben, und der Whisky, den er sich in rauen Mengen einverleibte, machte seine Aussagen kaum vertrauenswürdiger. Trotzdem hatten Rudd und Irving tags darauf beschlossen, der Sache nachzugehen. Die Hoffnung starb zuletzt.

Aus dem Augenwinkel nahm Irving etwas auf dem rechten der drei Monitore wahr, eine glatte, senkrecht aufragende Fläche, nur wenige Meter vom Tauchroboter entfernt. »Maschine stopp!«, brüllte er über die Schulter, während er in seinem Sitz nach vorn fuhr und hektisch am Joystick zu hantieren begann.

Das Rumoren des Dieselmotors verebbte zu einem müden Leerlauftuckern. Sekunden später war Jeff an seiner Seite. »Was gibt’s? Sag bloß, du hast endlich was gefunden?«

»Ich weiß nicht.« Konzentriert schaltete Irving von einer Kamera zur nächsten, ließ jede im 180-Grad-Winkel umherschwenken. Die Bilder, die sie aus der Tiefe übertrugen, waren schwarz-weiß und verwaschen, trotz der starken Scheinwerfer, mit denen Spongebob ausgestattet war. »Ich dachte, ich hätte was gesehen … etwas Großes, Glattes. Möglicherweise eine Bordwand.«

»Ein Boot? Die Sea Spirit?«

»Ich sag doch, ich konnte nichts Genaues erkennen. Vielleicht war es auch bloß ein Stück Meeresgrund. In dieser Region hat der Boden die ungewöhnlichsten Formationen und …«

»Da! Verflixt, was ist das?« Rudd deutete auf den Monitor der Kamera.

Irving stoppte die Schwenkbewegung, justierte die Schärfe – und riss ungläubig die Augen auf.

Nur wenige Meter vom Tauchroboter entfernt türmte sich eine riesenhafte, dunkelgraue Masse in die Höhe. Ihre Oberfläche war leicht gewölbt und rau, von einer dicken Schicht Muscheln und Algen bedeckt. Schwebende Kleinstlebewesen und das Bildrauschen ließen nur grobe Umrisse erkennen, dennoch war klar, dass der Fund mindestens sechs Meter vom Meeresgrund aufragte und sich außerhalb des Lichtkreises noch beträchtlich fortzusetzen schien.

»Heilige Muttergottes«, murmelte Irving. »Das Ding ist ja riesig!«

»Was ist das?« Rudd beugte sich vor, bis seine Nasenspitze fast den Monitor berührte. »Verdammt, Tom – bekommst du das nicht schärfer?«

»Ich versuch’s.« Mit angehaltenem Atem werkelte Irving an den Kontrollen. Er ließ den Tauchroboter vorwärts gleiten und justierte die beiden äußeren Scheinwerfer so, dass sie einen weiteren Bereich ausleuchteten. Dann betätigte er erneut das Rädchen für die Bildschärfe.

»Da sind Bullaugen«, zischte Rudd neben seinem Ohr. »Eine waagerechte Reihe schwarzer Öffnungen.«

Irving steuerte den Roboter an der unerklärlichen Erscheinung entlang und ließ ihn langsam an Höhe gewinnen. Die Übertragungsqualität war nach wie vor mäßig, das Bild verschwommen und grobkörnig wie eine Fernsehübertragung aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

»So ein Boot hab ich noch nie gesehen«, murmelte Rudd, der sich die Matrosenkappe vom Kopf gezogen hatte und sie mit nervösen Händen knetete. »Was meinst du, wie groß es ist?«

»Keine Ahnung. Spongys Scheinwerfer haben in dieser Tiefe einen Radius von acht, höchstens zehn Metern. Das Ding scheint jenseits davon noch endlos weiterzugehen. Schau dir das an!«

Der Roboter hatte den oberen Rand der grauen Wand erreicht und glitt nun über ein flaches, leicht schräg geneigtes Deck. Es war mit einer dicken Schicht aus Muscheln, lebendem Gestein und Sand überzogen, dennoch war zu erahnen, dass es aus Metall bestand.

Irving richtete die Frontkamera neu aus und ließ den Tauchroboter der Länge nach über das Deck gleiten. Ein handtellergroßer, nahezu farbloser Krebs beeilte sich, dem Lichtkreis der Strahler zu entkommen. Davon abgesehen war die Szenerie so leblos, dass sie auch von der Oberfläche eines fernen Planeten hätte stammen können.

Sekunden später kam ein Umriss in Sicht, den Rudd trotz des entstellenden Algenbewuchses erkannte.

»Du liebe Kacke! Das ist ein Geschütz. Eine Kanone, Tom!«

Ein weiterer Schemen tauchte im Licht der Scheinwerfer auf. Er war größer und massiger, eine Art Turm, der sich meterhoch über das restliche Deck erhob.

»Ein U-Boot«, keuchte Irving. »Wir haben ein gottverdammtes U-Boot gefunden, Jeff!«

»Ein U-Boot?« Rudd steckte die zerknautschte Kappe in seinen Gürtel und legte die Stirn in Falten. »Wo sollte denn hier ein U-Boot herkommen? Von einem gesunkenen U-Boot vor der Küste Javas hab ich noch nie gehört.«

»Nach dem Aussehen zu urteilen, muss dieses Ding schon eine ganze Weile da unten liegen«, gab Irving zu bedenken. »Vielleicht richtig lange.« Er steuerte den Roboter dichter an den Turm. »Da ist eine Art Beschriftung. Schwarze Buchstaben, da unter den Steinkorallen. Kannst du entziffern, was da steht?«

Rudd kniff die Augen zusammen. »Der erste Buchstabe scheint ein U zu sein. Dann folgen Zahlen: eins … acht … Nein, warte, das ist eine Neun. Und dann noch eine Sechs. U-196?«

Irving stieß die angehaltene Luft zischend zwischen den Zähnen hervor. »Bezeichnungen mit U trugen deutsche Unterseeboote zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.«

Rudds Augen weiteten sich.

Irving nickte ehrfürchtig. »Soweit ich weiß, gingen in den letzten Kriegsjahren etliche deutsche U-Boote verschollen. Sie wurden von den Alliierten versenkt, ohne dass jemand Aufzeichnungen darüber gemacht hat, oder sie sanken einfach irgendwo, aus unbekannten Gründen.« Er fixierte den Monitor mit zusammengekniffenen Augen. »Wenn die U-196 eines davon sein sollte, haben wir vielleicht einen ganz großen Fang gemacht.«

Jeff sah ihn dümmlich an. »Wieso? Dieses Ding kriegen wir mit unserem mickrigen Roboter doch nie gehoben. Und rausholen können wir auch nichts. Schau doch: Der Kübel wirkt auf den ersten Blick völlig unbeschädigt. Kein Leck, durch das Spongy …«

»Wer spricht denn von Bergen?«, schnitt ihm Irving das Wort ab. »Dieses Schiff ist ein einzigartiges Zeitzeugnis. Jede Wette, dass man in Deutschland allein für seine exakte Lage ein ordentliches Sümmchen springen ließe.«

»In Deutschland?« Rudd kratzte sich am Kopf. »Wer sollte für so eine Information zahlen?«

»Die Regierung oder das Kriegsministerium, falls es da so was gibt. Was weiß ich?« Irving machte eine hektische Handbewegung in Richtung des Führerhauses. »Markier die Position im GPS, Jeff!«

Rudd ging und tat wie geheißen. Irving steuerte den Tauchroboter unterdessen am Turm des U-Boots vorbei, auf die andere Seite des Rumpfes und wieder ein Stück abwärts. Anschließend ließ er ihn eine Drehung ausführen und strahlte die Backbordseite des gewaltigen Schiffs an.

Jeff hatte recht: Die Außenhaut des Bootes wies äußerlich keinerlei Anzeichen von Schäden auf. Die stählerne Hülle war zwar bis zur Unkenntlichkeit mit Meereslebewesen verkrustet, sah beinahe aus wie ein organisch entstandener Teil des Meeresbodens, Löcher oder Risse gab es jedoch nicht.

Langsam glitt Irving an einer weiteren Reihe von Fenstern vorbei. Die meisten der gläsernen Ovale waren vom Rand her mit Korallen und Muscheln überwuchert. Nur in der Mitte gab es Freiflächen, einen bis mehrere Handteller groß.

Mit verklärtem Blick verfolgte Irving den Weg des Tauchroboters. Es war allgemein bekannt, dass die Deutschen regelrecht fanatisch waren, was die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit anging. Irving war sicher, dass aus dieser Sache eine ordentliche Summe herauszuschlagen war. Er und Rudd wären gemachte Männer, möglicherweise würde er Robbie zum ersten Mal seit Jahren ein anständiges Weihnachtsgeschenk kaufen können. Vielleicht würde das Geld sogar ausreichen, um endlich das Sorgerecht für den Jungen einzuklagen? Dann könnten Robbie und er sich nicht bloß alle paar Wochen für ein paar Tage sehen, sondern …

Wuschsch!

Erschrocken ließ Irving den Joystick los. Was war das gewesen?

Mit zusammengekniffenen Augen schob er den Kopf dicht vor den Monitor. Er hatte etwas gesehen, eine Art Huschen. Hinter einer der verkrusteten Scheiben.

»Was gibt’s?« Jeff Rudd trat hinter seinen Stuhl und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Wieso hast du angehalten?«

Der Roboter war, angetrieben von seinem eigenen Schwung, am letzten Bullauge vorbeigeglitten und stehen geblieben. Die Kamera zeigte ein Stück der schmucklosen, gewölbten Bordwand.

Irving machte sich am Kontrollhebel zu schaffen. Das ROV wendete.

»Was ist denn los, Mann? Hast du ’ne Ladung Goldbarren entdeckt?« Rudds Stimme klang mit einem Mal sehr interessiert.

»Da war was. Ich hab gesehen, wie sich hinter einem der Fenster etwas bewegt hat.«

Rudd zuckte mit den Schultern. »Und wenn? Wird ein Fisch gewesen sein. Selbst wenn äußerlich keine Beschädigungen zu erkennen sind, steht das Boot ohne Zweifel voll Wasser. Kein Druckkörper überdauert eine so lange Zeit in der Tiefe, ohne undicht zu werden. Da drin wimmelt es garantiert vor Viehzeug.«

Irving schüttelte den Kopf, bediente konzentriert den Hebel. »Es sah aber nicht aus wie ein beschissener Fisch, Jeff. Dafür war es zu groß.«

»Wie – zu groß? Was meinst du?«

Statt einer Antwort steuerte Irving den Roboter erneut vor die Reihe von Bullaugen. Aus der Nähe erinnerten sie an Schießscharten, nur dass sie nicht senkrecht in die stählerne Wand eingelassen waren, sondern waagerecht.

Rudd stöhnte genervt. »Es wird gleich dunkel, Tom. Wenn du noch lange dort unten herummurkst …«

»Da!« Irvings Finger schnellte vor, deutete auf den linken der drei Monitore. »Hast du das gesehen?«

»Nee, hab ich nicht. Was soll da gewesen sein?«

»Etwas hat sich bewegt. Etwas, das die ganze Fläche des Bullauges verdeckt hat. Als ich darauf zugesteuert bin, ist es zur Seite abgetaucht.« Irving wischte sich über die Stirn, auf der sich Schweißperlen gebildet hatten. Beim ersten Mal hatte er noch für möglich gehalten, dass ihm die schlechte Bildqualität oder die Reflexionen der untergehenden Sonne auf den Monitoren einen Streich gespielt hatten. Jetzt aber war er sich ganz sicher gewesen. Er hatte etwas hinter dem Fenster gesehen. Und es war ganz bestimmt kein Fisch gewesen.

Mit angehaltenem Atem steuerte er den Roboter ganz dicht vor eine der Scheiben.

»Deine Augen sind überreizt, Tom. Seit Tagen glotzt du jetzt auf diese mickrigen Bildschirme. Kein Wunder, wenn du irgendwann anfängst, Halluzi…« Rudd verstummte abrupt. Ungläubig starrte er auf das Bullauge, das höchstens noch einen Meter von der Kamera des Tauchroboters entfernt war.

Etwas Formloses, Graues klebte innen an dem algenbewachsenen Glas. Es bedeckte die Fläche des Fensters vollständig, und es benötigte nicht viel Fantasie um zu erkennen, dass es seitlich davon noch weiterging.

»Was zum …?«, keuchte Rudd.

Als hätte das mysteriöse Objekt seine Worte gehört, löste es sich vom Glas und glitt gedankenschnell zur Seite. Übrig blieb die finstere Augenhöhle eines U-Boot-Fensters.

Sekundenlang herrschte Stille an Deck der Athos. Irgendwann holte Thomas Irving tief Luft. »Hast du das gesehen?«

»Bin ja nicht blind. Was war das, verdammte Kacke?«

Irving schwieg lange. Sein Blick blieb auf das Bild der Unterwasserkamera geheftet. »Ich bin kein Meeresbiologe … aber wenn das ein Fisch war, zählt Moby Dick ab sofort zur Gattung der Murmeltiere.«

Neben ihm versuchte Jeff Rudd, den Kloß hinunterzuschlucken, der sich in seinem Hals gebildet hatte. Seine verstörte Miene verriet, dass er dasselbe gesehen hatte wie sein Partner.

Das zerfurchte Objekt auf der anderen Seite des Glases hatte eine erschreckende Ähnlichkeit mit einem von Verwesung und Salzwasser entstellten menschlichen Gesicht gehabt.

1

BOROBODUR,22. SEPTEMBER 2013

Der Tempel war riesig. Das war das Erste, was Henry Wilkins durch den Kopf schoss, als der Land Rover eine Kurve umrundete und sich ihm zum ersten Mal ein Blick auf »das achte Weltwunder« bot, wie sein Reiseführer die berühmte religiöse Besinnungsstätte genannt hatte.

Aus der Ferne erinnerte der Borobudur an eine Festung aus einem aufwendig produzierten Fantasy-Film: In terrassenartigen Stufen reckte sich grauer Stein über eine Breite von mehr als hundert Metern turmhoch in den strahlend blauen Himmel. Jede einzelne Etage war geschmückt mit Vorsprüngen, Spitzen, Portalen und Statuen. Die schiere Vielfalt an Details wirkte auf den ersten Blick chaotisch, ein Meer aus Ecken und Kanten, so weit das Auge reichte.

Der Anblick war zugleich faszinierend und verwirrend. Henry hatte an der Seite seines Vaters, des Anthropologen Dr. Donald Wilkins, religiöse Kultstätten auf der ganzen Welt besucht. Aber weder die unterirdischen Opfergrotten, die sein Vater in Südafrika entdeckt hatte, noch die lianenüberwucherten Steinhütten, auf die sie vor Jahren im dichten Dschungel des Amazonasbeckens gestoßen waren, konnten es mit Borobudur aufnehmen. Nur ein einziges Mal war Henry uralten Bauwerken begegnet, die nochrätselhafter und verstörender, noch Ehrfurcht gebietender auf ihn gewirkt hatten. Doch er bemühte sich, die Erinnerung an diesen Ort rasch wieder zu verdrängen …

Lautes Hupen riss ihn aus seinen Gedanken.

»Herrje, nun schaff schon deinen Schrotthaufen von der Straße!«

Henry drehte den Kopf in Richtung Fahrersitz, wo Dr. Pelham sich mit schweißüberströmtem Gesicht mühte, den Jeep ohne größere Beschädigungen durch die endlose Masse aus qualmendem, stinkendem und hupendem Blech zu steuern, die seit ihrem Aufbruch von Yogyakarta die Landstraße verstopfte.

»Man sollte auf Java eine TÜV-Pflicht einführen!« Kopfschüttelnd deutete Pelham auf einen gut vierzig Jahre alten Passagierbus, der im Schneckentempo vor ihnen hertuckerte und aus nicht viel mehr als vier Rädern und Unmengen Rost zu bestehen schien. »Dann würden mit einem Schlag neunzig Prozent dieser Wracks von den Straßen verschwinden.« Er zwinkerte Henry zu. »Oder auch hundert.«

Henry musste grinsen. Die Vorstellung, die schlecht gepflasterte Straße ganz für sich allein zu haben, war tatsächlich verlockend.

Dr. Michael Pelham war Archäologe und wie Donald Wilkins Dozent an der Universität von Toronto. Der drahtige Enddreißiger mit der John-Lennon-Sonnenbrille und dem dichten Oberlippenbart hatte Henry am Vormittag am Flughafen von Yogyakarta abgeholt. Obwohl Henry mit seinen sechzehn Jahren bereits alle fünf Erdteile bereist hatte und in fremden Ländern normalerweise gut zurechtkam, war er erleichtert gewesen, als über den Köpfen der hektisch brodelnden Menschenmenge am Hauptterminal plötzlich ein Pappschild mit seinem Namen aufgetaucht war. Der Mann, der darunter zum Vorschein kam, wirkte auf den ersten Blick wie ein wandelndes Klischee: beigefarbenes Safarihemd, knielange Cargohosen und hohe Schnürstiefel, dazu ein breiter Sonnenhut – das Abziehbild eines Forschers, der in südlichen Gefilden unterwegs ist. Wie sich jedoch rasch herausstellte, war Michael Pelham ein umgänglicher und humorvoller Typ. Henry fühlte sich in seiner Gegenwart sofort wohl.

Pelham hatte ihn zu einem offenen Land Rover geführt, der schon bessere Zeiten gesehen hatte, im Gegensatz zu den meisten Fahrzeugen Javas aber zumindest noch fahrtüchtig wirkte. Nachdem der Archäologe Henrys Gepäck auf der Ladefläche verstaut hatte, verkündete er gut gelaunt, zum Borobudur sei es nicht allzu weit.

Wie Henry im Anschluss lernen musste, bedeutete »nicht allzu weit« auf Java längst nicht, dass man auch rasch am Ziel war. Unmittelbar nach ihrem Aufbruch vom Flughafen gerieten sie in eine nicht abreißen wollende Kolonne von Pkws, Taxis, Bussen und Motorrollern. Zunächst nahm Henry an, es handele sich um den üblichen Stoßverkehr einer größeren Stadt. Doch schon bald dämmerte ihm, dass all die lärmenden, voll besetzten Fahrzeuge dasselbe Ziel hatten wie Dr. Pelham und er: die Kedu-Ebene, auf der sich die heilige Tempelanlage von Borobudur befand.

»Als Dad mich einlud, ihn und sein Team hier zu besuchen, war mir nicht klar, dass der Borobudur eine internationale Sehenswürdigkeit ist«, gab er zu. »Die Bilder, die man im Internet von der Anlage findet, wirken eher einsam, beinahe ausgestorben.«

»Volle Absicht«, entgegnete Pelham. »Die indonesische Fremdenverkehrsbehörde will schließlich nicht, dass die Besucherströme abreißen.« Er bremste abrupt und betätigte erneut die Hupe, als vor ihnen ein Lieferwagen mit mindestens zwei Dutzend bunt gekleideten Touristen auf der Ladefläche ohne erkennbaren Grund stoppte.

»Normalerweise liegen Dads Einsatzgebiete an Orten, wohin sich sonst in hundert Jahren niemand verirrt.« Unwillkürlich zogen Bilder der spartanischen Camps vor Henrys geistigem Auge auf, in denen er während verschiedener Expeditionen mit seinem Vater und dessen Forscherkollegen gehaust hatte: klatschnasse Zelte im tropischen Urwald Südamerikas; versandete Bretterverschläge im Tal der Könige in Ägypten; enge Thermozelte in den trostlosen Weiten der Antarktis … Henry zuckte zusammen, als er erneut an ihre letzte gemeinsame Expedition dachte, von der sie erst fünf Monate zuvor mit Mühe und Not lebend zurückgekehrt waren. Er verdrängte die Erinnerung erneut und richtete den Blick stattdessen auf den mächtigen Tempel, der vor ihnen größer und größer wurde.

»Ich fürchte, dein Vater hatte sich die Arbeit auf Java auch anders vorgestellt.« Pelham wies auf die Blechlawine rings um den Land Rover. »Die Indonesier vermarkten ihr Weltkulturerbe wie ein kleines Disneyland.« Er umrundete einen rostzerfressenen Van ohne Türen, der mit qualmendem Motor am Straßenrand liegen geblieben war. »Denk nur an die Armada von Verkaufsständen bei Plonkeng.«

Henry verstand, was der Archäologe meinte. Unmittelbar hinter dem kleinen Ort, den sie auf dem Weg durchquert hatten, war die Straße auf einer Strecke von über einem Kilometer von Verkaufstischen gesäumt gewesen, an denen Steinmetze Miniaturen des Borobudur feilboten, Nachbildungen der Mauerskulpturen sowie handliche Ausgaben von so ziemlich jedem Heiligen aus der buddhistischen Glaubenslehre.

»Und das war noch nichts gegen das, was noch kommt.« Pelham hob einen Arm. »Schau!«

Vor ihnen war ein gewaltiger Parkplatz aufgetaucht. Aberhunderte Autos drängten sich dort dicht an dicht. Dahinter erstreckte sich ein grau gepflasterter Weg, der zwischen grünen Wiesen und tropischen Baumgruppen hindurch zum Heiligtum selbst führte. Er war gesäumt von bunt geschmückten Verkaufsständen, zwischen denen sich Horden von Touristen drängten und Gemälde des Borobudur, Buddha-Statuen und andere Erinnerungsstücke begutachteten.

»Oh Mann.« Henry fühlte sich hin- und hergerissen zwischen Faszination und Abscheu. »Das müssen ja Tausende von Menschen sein. Sind das alles Touristen?«

Pelham schüttelte den Kopf. »Es kommen auch viele Einheimische hierher. Anhänger des buddhistischen Glaubens legen weite Strecken zurück, um die berühmten Steinreliefs mit Darstellungen aus dem Leben Buddhas mit eigenen Augen zu betrachten.« Der Archäologe richtete sich in seinem Sitz auf und spähte konzentriert in alle Richtungen. »Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis ich einen Platz für den Wagen finde. Wenn du willst, steig ruhig schon aus und schau dir den Tempel an. Wir treffen uns am Rand des Vorplatzes, am Ende der Verkaufsmeile. Dein Gepäck bringe ich mit. Alles klar?«

»Alles klar.« Henry wartete nicht, bis Pelham den Land Rover zum Stehen gebracht hatte. Er kletterte auf den Beifahrersitz und sprang über die geschlossene Tür nach draußen. Kaum stand er, wurde er bereits vom Sog der vorwärtsströmenden Menschenmassen erfasst. Da sie auf den Tempel zuhielt, ließ er sich mittreiben.

Unter den bunten Sonnenschirmen, die die Verkaufsstände mit ihren schreienden und feilschenden Inhabern überschatteten, herrschte ein Wirrwarr aus unterschiedlichen Sprachen. Henry glaubte, Englisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch herauszuhören, dazwischen Basa Jawa, die Landessprache, sowie einige ähnlich klingende Dialekte, von denen er annahm, dass es sich um Sundanesisch oder Balinesisch handelte. In den meisten der englischen und französischen Gesprächsfetzen, die er aufschnappte, ging es um die Verkaufspreise irgendwelcher Souvenirs.

Höflich, aber bestimmt schob er sich vorwärts.

Nach etlichen Minuten lichtete sich die Menschenmenge, und Henry trat auf einen freien Platz hinaus. Er hatte den Tempel erreicht.

Der Borobudur thronte auf einer weitläufigen, grasbewachsenen Ebene. Einzelne Urwaldriesen ragten am Rand der freien Fläche empor und zeugten davon, dass dieser Teil der Insel einst vollständig von tropischem Dschungel bedeckt gewesen war. Während Henry auf den Steinkoloss zuschritt, versuchte er sich an das zu erinnern, was er auf dem Flug hierher im Reiseführer gelesen hatte.

Der größte Unterschied zwischen dem Borobudur und anderen Stufenpyramiden oder religiösen Stätten war die Tatsache, dass er keinen Eingang besaß. Denn im Innern existierte kein Hohlraum, den man hätte betreten können. Allem Anschein nach hatten seine Erbauer lediglich einen existierenden Hügel mit Felsquadern aus Vulkangestein verkleidet. Der Grund für dieses Vorgehen stellte die Wissenschaftler ebenso vor ein Rätsel wie die exakte Funktion des Monuments.

Vor Henry kam ein Treppenaufgang in Sicht, flankiert von steinernen Löwen. Aus einer Skizze im Reiseführer wusste er, dass es auf allen vier Seiten der quadratischen Pyramide eine solche Treppe gab. Über sie konnte man die Galerien mit den Reliefs erreichen, die sich rings um den Tempel in die Höhe wanden.

»… entspricht der Grundriss des Tempels der Form eines Mandalas«, ertönte plötzlich eine durchdringende, von breitestem Texas-Akzent gefärbte Stimme ganz in der Nähe. »Seine Hügelform erinnert an den Weltenberg Meru, in der indischen Mythologie der Sitz der Götter.«

Henry drehte suchend den Kopf und entdeckte einen Mann mit Schirmmütze und Sonnenbrille, der sich neben einem der beiden Steinlöwen in Positur geworfen hatte. Er hielt eine kleine runde Tafel in die Höhe, auf der die Zahl Fünf abgebildet war. Um ihn herum drängten sich ungefähr zwei Dutzend Frauen und Männer, die fasziniert an seinen Lippen zu hängen schienen, schussbereite Kameras in den Händen.

»Nachdem die Gläubigen in den Nebentempeln Candi Pawon und Candi Mendut gebetet und meditiert hatten«, fuhr der Fremdenführer stimmgewaltig fort, »betraten sie den Borobudur über den östlichen Treppenaufgang, um die heiligen Bildergalerien im Uhrzeigersinn abzuschreiten, dem Lauf der Sonne folgend. Wir wollen es ihnen nachmachen, meine Damen und Herren. Wenn Sie mir die Stufen hinauffolgen möchten?«

Henry betrachtete die Reisegruppe genauer. Sie stammte unzweifelhaft aus Amerika. Nahezu alle Teilnehmer waren stark übergewichtig, die Frauen trugen riesige Sonnenbrillen und noch riesigere Sonnenhüte, die Männer knallbunte Hemden, Shorts und dicke Sneaker. Unwillkürlich musste er grinsen. Als Kanadier hatte Henry nichts gegen seine kontinentalen Nachbarn, doch bei aller Sympathie war nicht zu leugnen, dass sich kaum eine Nation im Ausland so grausam kleidete wie Amerikaner. Sie rangierten auf der Skala der schlechtestgekleideten Touristen ganz klar auf Platz zwei, direkt hinter den Deutschen.

Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Nach kurzem Zögern schloss sich Henry an. Dr. Pelham würde eine Weile brauchen, um das Auto zu parken. Wenn Henry sich unauffällig in der Nähe der Touristen hielt, konnte er vielleicht die eine oder andere interessante Anekdote aufschnappen. Da der Tempel keine Innenräume hatte, war es zudem wahrscheinlich, dass er irgendwo auf den Terrassen auf das Forscherteam seines Vaters stoßen würde. Wie er aus dessen Mails wusste, waren hier vor Kurzem bislang unbekannte Inschriften entdeckt worden, zu deren Untersuchung Donald Wilkins vor knapp einer Woche mit einer hastig zusammengetrommelten Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiter aufgebrochen war.

»Der Aufbau des Tempels lässt sich in drei Teile gliedern«, tönte der texanische Führer ein Dutzend Stufen über ihm. »Die unterste Terrasse, der sogenannte Sockel, wird von Buddhisten als Kamadathu bezeichnet, ›Sphäre der Weltlichkeit‹. Archäologen nennen ihn auch den verborgenen Fuß, da er von den Erschaffern des Tempels aus statischen Gründen noch vor Beendigung der Bauarbeiten eingemauert und mit Erde aufgeschüttet wurde, zusammen mit rund 160 religiösen Reliefs, die ihn schmücken. Diese Bilder wurden erst im Zuge von Renovierungsarbeiten in den 1970er- Jahren teilweise wieder freigelegt.«

»Was bedeutet ›aus statischen Gründen‹?«, wollte eine dicke Amerikanerin mit einer absurd großen Sonnenbrille und himbeerrot geschminkten Lippen wissen.

»Die Mauern hätten das immense Gewicht der höheren Terrassen nicht ausgehalten. Sie wären seitlich weggedrückt worden«, erklärte der Fremdenführer.

Die Frau kicherte. »Wie bei einer Schichttorte! Wenn man zu viele Lagen drauftut, werden die unteren zermatscht.«

Henry unterdrückte erneut ein Grinsen und trat hinter der Gruppe auf die erste von insgesamt sechs quadratischen Galerien hinaus. Nach außen wurde sie von einer Mauer begrenzt, deren Rand glockenförmige Zinnen und sitzende Buddhastatuen zierten. Sie war, ebenso wie die Innenmauer, über und über mit steinernen Reliefs bedeckt.

»Wir befinden uns jetzt in Rupadathu, der ›Sphäre der Formen‹«, fuhr der Texaner fort, während er langsam die Galerie entlangschritt. »Die Bilderkorridore dieses Abschnitts ziehen sich auf einer Länge von über zweieinhalb Kilometern bis zum oberen Teil des Tempels. Zählt man beide Seiten der Wandelgänge zusammen, kommt man auf über fünf Kilometer steinerner Basreliefs. Insgesamt gibt es 1460 erzählende und 1212 ornamentale Paneele. Alle berichten vom Leben Buddhas: von seiner Geburt, seinem mühevollen Weg zur Wahrheit bis zu seiner Erleuchtung, seinem Ableben und dem Erreichen des Nirvana, des Zustands höchster Glückseligkeit.«

»Von wegen Glückseligkeit«, schnaufte ein Mann, der mindestens zweihundert Kilo wiegen musste, und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der knallroten Stirn. »Bei dieser Hitze zweieinhalb Kilometer immer im Kreis laufen … Ich hoffe, auf der Spitze dieses Steinhaufens wird nachher ein Imbiss gereicht!«

Henry folgte der Gruppe in unauffälligem Abstand, wobei er interessiert die Abbildungen auf beiden Seiten der Galerie betrachtete. Es gab Szenen mit Soldaten, Königen, Kindern, Elefanten und vielem mehr. Manche spielten im Innern von Tempeln, andere unter freiem Himmel. Die Mehrzahl der Reliefs war erstaunlich gut erhalten, aber Henry erinnerte sich, dass sein Vater in einer Mail etwas von aufwendigen Restaurierungsarbeiten in der Vergangenheit erwähnt hatte.

Im Hintergrund ratterte der Texaner mit sonorer Stimme Episoden aus dem Leben Buddhas herunter. Henry hörte nicht mehr zu. Er war nicht hier, um etwas über Religion zu lernen, außerdem sahen die Reliefs nach einer Weile alle gleich aus. Die einzige Abwechslung bildeten die Fratzen von Wasserspeiern, die in regelmäßigen Abständen aus den Wänden höher gelegener Galerien ragten. Sie waren den Köpfen von Seeungeheuern nachempfunden und mussten einst dazu gedient haben, gesammeltes Regenwasser nach unten abzuleiten.

Zwanzig Minuten später hatte es die amerikanische Reisegruppe gerade mal geschafft, sich zur Hälfte um die erste Tempelterrasse herumzuarbeiten. Bei diesem Tempo würde die Dämmerung hereinbrechen, bevor sie Arupadathu erreichten, die »Sphäre des reinen Geistes«, wie der Fremdenführer sie nannte.

Henry überlegte gerade, ob er sich wieder auf den Weg nach unten machen sollte – Pelham wartete am Fuß der Pyramide gewiss schon auf ihn –, als der Texaner von einer riesenhaften Buddha-Statue zu erzählen begann, die angeblich auf der Spitze der Pyramide thronte. Auch in den Mails von Henrys Vater war von einem großen Steinbuddha die Rede gewesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach befanden Dr. Wilkins und seine Kollegen sich also auf der Spitze des Tempels.

Als die Reisegruppe den Treppenaufgang auf der Westseite erreichte, nutzte Henry die Gelegenheit, bog ab und eilte mit langen Sätzen die schiefen, von dunklen Flechten überwucherten Stufen hinauf.

Wenige Minuten später lagen fünf Terrassen unter ihm. Am oberen Ende der Treppe angekommen, war er nur leicht außer Atem. Dafür rann ihm der Schweiß in Strömen über Gesicht und Rücken. In Yogyakarta war es achtundzwanzig Grad warm gewesen, keine unübliche Temperatur für diese Jahreszeit, und auf der Fahrt hatte Henry den Eindruck gehabt, dass es noch wärmer geworden war. Zum Glück hatte er seinen Koffer hauptsächlich mit T-Shirts und Shorts vollgestopft.

Das oberste Stockwerk des Tempels bot ein beeindruckendes Bild. Auf einer quadratischen Fläche erhoben sich drei mächtige Rundterrassen, eine über die andere gestapelt. Mannsgroße Steinglocken thronten in regelmäßigen Abständen auf allen Ebenen. Durch rautenförmige Öffnungen im Stein waren im Innern betende Buddha-Statuen zu erkennen. Henry musste an die Amerikanerin denken, die den Borobudur mit einer Schichttorte verglichen hatte. Er schmunzelte. Die drei Rundterrassen erinnerten tatsächlich an einen gigantischen Kuchen, den man statt mit Kerzen mit steinernen Glocken verziert hatte.

Durch das allgegenwärtige Gedränge arbeitete sich Henry bis zur höchsten der drei Terrassen empor. Hier ragte eine einzelne, bedeutend größere Steinglocke auf. Sie wies keinerlei Öffnungen auf. Ob sich im Innern ebenfalls ein Buddha befand, ließ sich nicht sagen.

Diese Ebene bot eine gute Aussicht über den ganzen Tempel. Suchend ließ Henry den Blick über die runden Terrassen schweifen, wobei er Ausschau nach Absperrungen, Zelten oder sonstigen Anzeichen dafür hielt, dass irgendwo ein Team von Wissenschaftlern an der Entzifferung alter Inschriften arbeitete. Doch nichts dergleichen war zu sehen.

Nachdem er die zentrale Glocke einmal umkreist und sämtliche Rundterrassen inspiziert hatte, suchte er die tiefer gelegenen Galerien mit den Reliefs ab. Er entdeckte etliche kleinere Ausgaben der steinernen Glocken, die die Mauerzinnen zierten, weitere Wasserspeier, und weit unten, immer noch mindestens drei Etagen von der »Sphäre des reinen Geistes« entfernt, die Reisegruppe mit den dicken Amerikanern. Nach wie vor waren nirgendwo Anzeichen für wie auch immer geartete wissenschaftliche Aktivität auszumachen.

»Hier steckst du! Ich dachte mir schon, dass du kaum tatenlos unten warten würdest.«

Überrascht drehte sich Henry um. Hinter ihm stand Dr. Pelham, das Gesicht leicht gerötet, den Tropenhut in den Nacken geschoben.

»Wie ich sehe, bewunderst du die heiligen Stupas.«

»Die was?«

Pelham deutete auf eine Steinglocke unmittelbar neben Henry. »Die Stupas. So nennen Buddhisten diese glockenförmigen Gebilde. Eintausendfünfhundert davon sind über den ganzen Tempel verteilt, zweiundsiebzig hier oben auf den Rundterrassen. Dazu die Hauptstupa im Zentrum, die den größten, jedoch unvollendeten Buddha beinhaltet.«

»Aha.« Henry musterte die Stupas erneut, dann wandte er sich an den Archäologen. »Tut mir leid, dass ich abgehauen bin, Dr. Pelham. Aber ich dachte, ich würde hier vielleicht auf Dad und seine Kollegen stoßen.« Er sah Pelham fragend an. »Es sieht allerdings so aus, als wären sie gar nicht hier?«

»Das sind sie schon … in gewisser Weise.« Mit einem geheimnisvollen Lächeln bedeutete der Archäologe Henry, ihm zurück zur Treppe zu folgen.

2

BOROBODUR,22. SEPTEMBER 2013

Am Fuß des Tempels stellte sich heraus, dass Dr. Pelham den Land Rover lediglich gegen ein anderes Fahrzeug getauscht hatte, ein klappriges Gebilde mit drei Rädern, das Henry an eine indische Rikscha erinnerte. Der Archäologe schwang sich auf den Sattel und deutete einladend auf den Passagiersitz hinter sich. »Bitte Platz zu nehmen! Dein Gepäck habe ich im Wagen gelassen. Draußen, beim Candi Mendut, gibt es kaum Parkmöglichkeiten, deshalb will die Verwaltung, dass wir die Autos hier stehen lassen. Wir könnten die restliche Strecke auch zu Fuß zurücklegen, aber mit dem Dreirad geht es schneller.« Er wartete, bis Henry saß, dann begann er, in die Pedale zu treten. Das Gefährt nahm Tempo auf und holperte auf einem schmalen Pfad dahin, der in gerader Linie vom Borobudur wegführte.

»Candi Mendut?«, wiederholte Henry. Er erinnerte sich, dass der texanische Fremdenführer diesen Namen erwähnt hatte.

»Eines von zwei kleineren Heiligtümern, die ebenfalls als Teile der Borobudur-Anlage angesehen werden«, gab Pelham keuchend Auskunft. »Die Nebentempel Candi Mendut und Candi Pawon liegen auf einer gedachten West-Ost-Achse zum Hauptmonument. Der Grund für diese Anordnung ist bis heute ungeklärt. Man vermutet, dass es vor zwölfhundert Jahren einmal eine bestimmte Reihenfolge gab, in der Gebete und Meditationen an allen drei Stätten abgehalten wurden.«

»Und diese Inschriften, wegen denen Dad hergekommen ist, befinden sich in einem der Nebentempel?«

»Nein.« Pelham schüttelte den Kopf.

»Was wollen wir dann dort?«

»Warte es ab.«

Die Fahrt dauerte zehn Minuten. Der Weg führte nacheinander über zwei Brücken, unter denen kleine Flüsse dahinplätscherten, der Progo und der Elo, wie Pelham schwer atmend verkündete. Auch entlang dieses Pfads waren Touristen unterwegs, die meisten zu Fuß, einige auf Mopeds oder Fahrrädern, alles in allem jedoch deutlich weniger als beim Borobudur.

Schließlich tauchte ein Stück voraus ein tempelartiges Gebäude auf, kaum größer als ein Wohnhaus. Es stand auf einem mehrere Meter hohen Steinsockel, zu dem eine ebenfalls von Löwen flankierte Treppe hinaufführte. Pelham stellte die Rikscha in der Nähe eines riesenhaften Baumes voller herabhängender Lianen ab und schritt die Stufen hinauf. Henry folgte ihm.

Am Eingang, einer hohen, spitz zulaufenden Öffnung im Mauerwerk, stand ein Indonesier in Militäruniform. Über der Schulter trug er ein Gewehr. Als sich Dr. Pelham näherte, trat ein Ausdruck des Erkennens auf sein dunkelhäutiges Gesicht. Bei Henrys Anblick dagegen hob er fragend die Brauen.

»Das ist okay.« Pelham zog ein Dokument aus der Brusttasche seines Hemds und hielt es dem Mann unter die Nase. »Der Junge gehört zu unserem Team.«

Der Soldat überflog das Papier, musterte Henry mit prüfendem Blick und trat dann zur Seite.

»Der Tempel ist für den Publikumsverkehr geschlossen, bis unsere Untersuchungen abgeschlossen sind«, erklärte Pelham, als sie den Wachmann passierten.

»Wie hat Dad das hinbekommen?«

»Oh, es war nicht dein Vater. Die indonesische Regierung selbst hat veranlasst, dass der Zugang bis auf Weiteres nur Wissenschaftlern gestattet sein soll. Und nur der Schnelligkeit deines Dads haben wir es zu verdanken, dass wir noch vor den einheimischen Experten hier waren und unsere Untersuchungen aufnehmen konnten.« Pelham lachte leise. »Wie du weißt, kann dein Vater Berge versetzen, wenn er mal Blut geleckt hat. Im Expresstempo, wenn es sein muss.«

Das war nicht übertrieben. Schon seit Jahren arbeitete Donald Wilkins an seinem selbst ernannten Lebenswerk, einem Buch mit dem Titel »Vergessene Kulte und Riten«. Wann immer er die Chance witterte, irgendwo einen Blick auf bislang unentdeckte Überbleibsel eines alten Götterglaubens zu werfen, ließ er sich durch nichts und niemanden aufhalten. Gesetze, Verordnungen oder sein Lehrplan an der Universität von Toronto interessierten ihn in so einem Fall nicht die Bohne. Und irgendwie schaffte er es stets, Gelder aufzutun, um die Kosten seiner Forschungsreisen zu decken – sei es, indem er sein Forschungsprojekt einer Uni schmackhaft machte, oder indem er sich Sponsoren aus Industrie und Wirtschaft suchte.

Sie betraten den Candi Mendut. Der Innenraum des Tempels bestand aus einer quadratischen Kammer, deren hohe Wände sich einander nach oben immer stärker zuneigten, was den Eindruck erweckte, man stünde im Innern einer hohen, schmalen Pyramide. Der Raum war leer bis auf drei steinerne Buddha-Statuen, die auf Sockeln an der hinteren, rechten und linken Wand hockten. Die größte maß gut drei Meter und war gewiss viele Tonnen schwer.

Entlang der Wände waren Stative mit 1000-Watt-Strahlern aufgebaut. Ihr grelles Licht war auf einen Bereich in der linken hinteren Ecke des Tempels gerichtet, wo in Hüfthöhe eine gemauerte Umrandung in die Wand eingelassen war, eine Art schmales, oben gerundetes Fenster. Es handelte sich um ein Zierelement, das im Tempel öfter vorkam. Doch während die Bögen in den anderen Wänden reine Dekoration waren, befand sich in diesem Rahmen kein Mauerwerk, sondern eine Öffnung. Dahinter war der Schein elektrischer Lampen zu erkennen.

»Dieser Durchgang war jahrhundertelang verschlossen«, verkündete Pelham beinahe ehrfürchtig. »Vor zwei Wochen besuchte ein niederländisches Restauratorenteam den Tempel. Wie du siehst, ist hier alles mit Flechten und Pilzen überzogen. Die Regierung hatte Spezialisten aus Holland beauftragt, den Innenraum wieder herzurichten. Als die Arbeiter bei den Vorbereitungen einige Steine aus dem Sockel des linken Buddhas entfernten, lösten sie einen bislang unentdeckten Öffnungsmechanismus aus.«

Staunend trat Henry näher. Verborgene Geheimtüren im Innern uralter Tempel – das klang wie bei Indiana Jones. Nur zu gut erinnerte er sich, wie aufgeregt sein Vater vor zwei Wochen gewesen war, als er aus der Mail eines Kollegen von dieser aufsehenerregenden Entdeckung erfahren hatte. Noch aufgeregter war er allerdings geworden, als er gehört hatte, was man hinter dem geheimnisvollen Durchgang gefunden hatte.

»Also befinden sich die mysteriösen Inschriften da drin?« Ohne es zu wollen, hatte Henry geflüstert. Im Innern einer uralten heiligen Stätte, in Gegenwart dreier riesenhafter Buddhas, schienen laute Geräusche irgendwie unangebracht.

Pelham nickte und wies auffordernd auf eine Trittleiter vor der Öffnung. »Sei vorsichtig. Auf der anderen Seite geht es steil nach unten.«

Henry erklomm den Rand der Maueröffnung. Dahinter lehnte eine Klappleiter aus Aluminium, die rund vier Meter in die Tiefe führte. Henry stieg hinab und wartete, bis Pelham neben ihm ankam.

Sie standen in einem niedrigen Gang, gerade breit genug für einen Erwachsenen von normaler Statur. Im Licht mehrerer Arbeitsleuchten, die in unregelmäßigen Abständen von der Decke baumelten, waren Mauern aus groben, von schwärzlichen Flechten überwucherten Steinquadern zu erkennen. Mehrere kleine Tretroller aus Aluminium lehnten achtlos an der Wand neben der Leiter.

»Die Dinger sind echt praktisch.« Grinsend bot der Archäologe Henry einen Roller an. »Immerhin müssen wir jetzt die ganze Strecke, die wir eben hergefahren sind, wieder zurück.«

»Zurück? Die ganze Strecke? Aber wieso …«

»Das Gewölbe, in dem dieser Korridor endet, befindet sich unterhalb des Borobudur.« Der Archäologe nahm sich ebenfalls einen Roller. »Dort befinden sich die Inschriften. Und dein Dad.« Er nickte Henry aufmunternd zu. »Der Tunnel führt immer geradeaus. Er ist recht schmal, aber einem sportlichen Typen wie dir sollte das keine Probleme bereiten. Vergiss nicht, unter den Lampen den Kopf einzuziehen. Dr. Weisman hat sich vor ein paar Tagen bei voller Fahrt den Schädel angeschlagen. Seinem Gebrüll nach zu urteilen, war es recht schmerzhaft.« Er grinste und rollte los.

Zögernd stellte sich Henry auf den winzigen Roller. Auf den ersten Metern schrammte er ständig gegen die Wände des Tunnels, doch rasch bekam er den Bogen raus. Trotz des unebenen Bodens gewann er schnell an Geschwindigkeit und schloss zu Dr. Pelham auf, wobei er ohne Mühe den hängenden Lampen auswich.

Schon nach wenigen Hundert Metern hatte Henry jedes Zeitgefühl verloren. Die steinernen Wände wiesen keinerlei Verzierungen oder andere Merkmale auf, anhand derer man messen konnte, wie weit man schon gefahren war. Er versuchte, die Arbeitsleuchten zu zählen und die Strecke von einer zur nächsten zu schätzen. Bei fünfzig gab er auf und konzentrierte sich nur noch auf das rhythmische Auf und Ab seines rechten Fußes.

Irgendwann wurde es vor ihnen deutlich heller. Schließlich öffnete sich der Korridor zu einem Raum von gewaltigen Ausmaßen.

Die Grundfläche der Halle war größer als ein Basketballfeld. Wie im Candi Mendut verjüngten sich die Wände auch hier nach oben, mit dem Unterschied, dass ihr Scheitelpunkt gut zwanzig Meter über dem Boden lag. Eine Armada starker Industriescheinwerfer badete den Raum in kaltes weißes Licht. Die meisten waren auf die Wände gerichtet, wo sich ordentliche Reihen eckiger, in den Stein gemeißelter Symbole vom Boden bis zur Decke emporwanden.

Vor zwei der Wände waren mehrstöckige Gerüste mit Leitern und Laufplanken errichtet worden, die es ermöglichten, die höher gelegenen Inschriften zu erreichen. Mehrere Personen befanden sich darauf. Wo sie standen, blitzte es in unregelmäßigen Abständen. Offenbar fotografierten sie die Schriftzeichen mit großen Digitalkameras Stück für Stück ab.

Weitere Arbeiter hielten sich am Boden der Halle auf, wo lange Klapptische standen, beladen mit unterschiedlichstem wissenschaftlichem Equipment. Henry sah Mikroskope, elektrische Analyseapparate, Laptops, stapelweise Kunststoffkisten für Gesteinsproben sowie Geräte, deren Verwendungszweck er nicht kannte. Am hinteren Ende des Raumes gab es eine Ruhezone mit Feldbetten. Das Brummen eines großen Dieselgenerators lag in der Luft. Von irgendwoher ertönte Musik.

Während Henry sich noch umsah, den albernen Tretroller in der Hand, trat von der Seite eine hochgewachsene Gestalt an seine Seite.

»Henry, mein Junge. Schön, dass du da bist! Hattest du eine angenehme Reise?«

»Dad!« Henry ließ den Roller fallen und schloss seinen Vater in die Arme. Donald Wilkins erwiderte die Umarmung lachend.

Gerade mal eine Woche war es her, dass sie sich in Toronto voneinander verabschiedet hatten, dennoch war Henry erleichtert, seinen Vater wohlauf zu sehen. Es war Dr. Wilkins’ erste Forschungsreise seit geraumer Zeit – die erste nach dem langen Krankenhausaufenthalt und der mehrmonatigen Erholungsphase, die seine letzte Expedition nach sich gezogen hatten.

Henry löste sich von seinem Vater, trat zurück und musterte ihn prüfend.

Obwohl die Scheinwerfer in der fensterlosen Halle für stickige Schwüle sorgten, trug Donald Wilkins lange Cargohosen. Die Ärmel seines Kakihemds waren nicht hochgekrempelt, und um seinen Hals lag ein locker geschlungenes Tuch aus dünnem, blickdichtem Seidenstoff. Er hatte sich einen Vollbart stehen lassen, das blonde Haar trug er halblang, sodass es ihm über die Stirn in die Augen fiel.

Ein Außenstehender hätte Dr. Wilkins’ Aussehen allenfalls als etwas verwegen empfunden. Henry dagegen kannte den Grund für all die scheinbar beiläufigen Verhüllungsmaßnahmen: Kleidung und Haartracht sollten die zahllosen Narben verbergen, die sein Vater von ihrem letzten Abenteuer zurückbehalten hatte.

Ungewollt stürmten die Erinnerungen an die gemeinsame Reise, die Henry in den letzten Tagen und Wochen so erfolgreich in einer abgelegenen Kammer seines Verstanden weggeschlossen hatte, wieder auf ihn ein.