Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Urachhaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

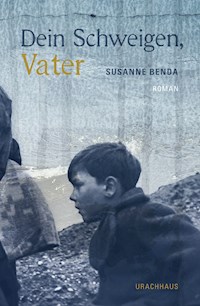

Das Schweigen überwinden Was ist es, das die Geschwister Maria und Uli so umtreibt? Woher stammen ihre Blockaden, wenn es um wichtige Lebensentscheidungen geht? Haben sie etwas mit dem Schweigen ihres Vaters zu tun, der mit 12 Jahren aus seinem glücklichen Leben in Brünn gerissen wurde? Und dem es nie möglich war, über seine Erlebnisse aus dem Mai 1945 zu sprechen, als seine Familie gemeinsam mit 27.000 weiteren deutschstämmigen Bewohnern aus der Stadt vertrieben wurde? Immer deutlicher erkennen Maria und Uli, dass die traumatischen Zustände ihres Vaters in ihnen fortleben, auch sie sind Vertriebene. Und ihnen wird klar, dass sie ihre eigenen Wege gehen müssen, um das Schweigen zu durchbrechen. Als sie sich zu einer Reise entschließen, wird schnell deutlich: Es wird eine Reise zu den Wurzeln ihrer Familie … In ihrem beeindruckenden Debüt begibt sich Susanne Benda auf die Spuren der Kriegsvergangenheit in ihrer eigenen Familie. Bis heute zeigen sich in der Generation der zwischen Anfang der 60er- und Mitte der 70er-Jahre Geborenen - der »Kriegsenkel« - dunkle Flecke, entstanden aus dem Schweigen der Eltern und Großeltern. Für Susanne Benda ist dieses Thema ein sehr persönliches. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Familiengeschichte hat sie sich intensiv mit den Auswirkungen dieses Schweigens auseinandergesetzt. Im Anhang schildert sie die Hintergründe des »Brünner Todesmarsches«.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne Benda

Dein Schweigen, Vater

Roman

URACHHAUS

Für meinen Vater

Inhalt

Prolog

I

II

III

IV

V

Der Brünner Todesmarsch 1945

Prolog

Die kleinen Füße. Mit Zehen dran wie kleine, fleischige Krallen. Wenn man am Bettrand sitzt und die Beine herunterbaumeln, kann man aus zehn Zehen zwei Fußfäuste machen. Maria macht das gerne, auch an diesem Abend. Weil es ihr zeigt, wie viel Kraft sie besitzt. Weil es sie stärker macht, stärker noch als die Plastikpistole, die sie unter ihr Kopfkissen gesteckt hat. Eine Erbsenpistole, gefüllt mit kleinen, grauen Kügelchen. Eine Angstwegjagpistole. Eine Starkmachpistole.

Die Tür zum Kinderzimmer steht einen Spaltbreit offen, weil Maria und ihr Bruder sich nicht fürchten sollen in der Dunkelheit. Sie sollen ruhig einschlafen in dem Licht, das durch die Milchglasscheibe der Wohnzimmertür hinausfällt in den Flur. Sie sollen müde werden von dem leisen Gemurmel der Stimmen, die dem Vater gehören, der Mutter und dem Sprecher der Tagesschau.

Das Licht ist ein Weg. Eine Milchstraße auf dem Fußboden. Man kann darauf tanzen. Der Holzboden knarrt nicht, als sich die Füßchen des Kindes, erst geballt und dann ganz flach und lang, auf ihn senken und sich dann, langsam, ganz langsam, zu drehen beginnen, zu kreisen, nach rechts, nach links.

Die Dielen geben keinen Laut, weil der kleine Mensch über den Füßchen noch ganz federleicht ist, weil er noch nicht so am Boden verhaftet ist wie die Großen, die im Wohnzimmer sitzen. Weil der kleine Mensch noch fliegen kann wie ein Vöglein oder wie ein Engelchen.

So schweben die kleinen Füßchen zur geöffneten Tür. So tastet sich das Kind mit Zehenfäustchen und Fußsohlen vorwärts, leise, damit weder die murmelnden Stimmen gestört werden noch der Bruder, der mit offenem Mund eingeschlafen ist und den heimlichen Auszug der großen Schwester nur als einen Hauch wahrnimmt. Als sanften Luftzug, der die Vorhänge vor dem Fenster aufbläht wie Segel am Mast eines Schiffes.

Maria tanzt.

Aus dem Halbdunkel des Kinderzimmers tanzt sie hinaus in den milchglasdämmrigen Flur, vorbei an der großen, leeren Blumenvase, vorbei an dem Spiegel, in dem sie sich nur dann ganz sieht, wenn sie den Schuhanziehstuhl darunterstellt. Vorbei an der Garderobe, vorsichtig jetzt und in weitem Bogen, denn die Mäntel hängen dort so, als könnte von einem Moment auf den anderen das Leben derer in sie hineinfahren, die sie sonst durch die Straßen tragen, und dann wären sie plötzlich prall gefüllt mit Menschenleibern, und die Ärmel, die man im Halbdunkel jetzt kaum sieht, würden sich heben und senken, und dann hängten sich Vaters schwere schwarze Wolljacke und Mutters Persianermantel selbst von den Haken ab und öffneten die Wohnungstür, um hinauszugehen ins Leben, zur Arbeit, auch zum Einkauf, damit gut gegessen werden kann, und jeder würde sagen: Herr Lustig, Frau Lustig, wie nett Sie heute wieder aussehen und wie warm Sie angezogen sind, es ist ja auch so kalt geworden draußen.

Maria duckt sich, huscht an der dunklen Garderobe vorüber, schnappt ihren Hut, der auf dem Schuhschrank liegt: einen Cowboyhut. Er behütet sie, er macht sie zu einem großen, starken Mann, der raucht und schießt, der Blutsbrüder hat und Muskelarme und der unter dem Sattel seines Pferdes das Fleisch weich reitet. Maria stapft durch den Flur mit großen, schweren Cowboymännerschritten, stapft hin zu den Stiefeln des Vaters, den braunen, die gleich neben der Wohnungstüre stehen. Die sind genau so, wie ein Cowboy sie braucht. Mit ihren kleinen Füßen fährt Maria hinein in das viel zu große Schuhwerk, und dann schlurft sie hin zum Spiegel, weil sie sehen will, wie groß sie jetzt geworden ist.

Als sie bei der Garderobe ihre Schritte beschleunigt, um möglichst rasch an den Mänteln der Erwachsenen vorbeizukommen – da stößt plötzlich einer der Schuhe an den anderen. Maria stolpert. Sie kann sich nicht halten. Die Schuhe sind viel zu groß für ihre kleinen Füße. Sie greift nach dem Stuhl, der fällt und den Spiegel mitreißt, und während Maria laut zu Boden stürzt, zerbricht das Glas in tausend kleine Splitter, in denen sich der fahle Lichtschein bricht. Nie mehr wird es Platz haben für einen ganzen Menschen. Die kleine Welt glitzert und glänzt, doch der Traum wird nicht mehr heil, und seine Scherben haben scharfe Kanten.

Die Stimmen drinnen im Wohnzimmer verstummen.

Maria wagt nicht, sich zu rühren.

Es ist ganz still.

Dann öffnet sich die Wohnzimmertür, und ein Schatten fällt in den Flur. Der Schatten ist so riesig, dass er den ganzen Boden dunkel macht: an der Garderobe vorbei über Maria und die glitzernden Spiegelscherben hinweg bis hin zur Wohnungstür.

Maria blickt auf. So schuldig fühlt sie sich und so klein.

Im Gegenlicht steht ein großer Körper. Augenlos, mundlos.

Der Vater schweigt.

I

Durch die Gitter des Kellerfensters sieht Paul hinaus. Er steht auf einem Stuhl, den er unter das Fenster gerückt hat, und er sieht Füße, die vorübergehen. Sie gehören Soldaten, Partisanen, Männern, Frauen und Kindern, sie stecken in Stiefeln, in feinen, glänzenden Schuhen, in einfachen Schnürschuhen, in Sandalen, in Schuhen mit Löchern, mit abgelaufenen Sohlen.

Manche Schuhe bleiben stehen, und so gerne wüsste Paul, warum. Durch das Fenster kann er es nicht sehen, sein Blick reicht höchstens bis zu den Oberschenkeln der Menschen, die nach rechts gehen, nach links. Menschen, die da sind und bald danach schon ganz weit weg.

Es gibt schnelle Schuhe und langsame.

Woher sie kommen? Wohin sie gehen? Während ihr Schritt auf Sand und Steinen knirscht und knackt, denkt sich Paul Geschichten aus, die zu den Schuhmenschen passen, und Länder, die sie erreichen könnten.

Zum Beispiel Australien mit den hüpfenden Kängurus. Das hat sich Paul vorgestellt, aber dann ist ihm etwas Komisches eingefallen, und da muss er zu Großmutter laufen und sie fragen, nämlich, ob die Schuhe der Menschen, die hier ganz normal über die Straße gehen, dort womöglich in der Luft hängen, weil sich Australien ja genau auf der anderen Seite der Welt befindet. Großmutter lacht, aber ob die Straßen in Australien vom Himmel hängen, das kann sie nun wirklich nicht sagen.

So schickt sie Paul zu Großvater. Der aber muss schnell los, weil er von Bekannten ein paar Äpfel vom Vorjahr haben kann, schrumpelige Früchte voller brauner Stellen, aber mit saftigem Rest. Das kann helfen, wenn das Brot ausgeht, sodass Paul dann nicht ganz ohne Abendessen ins Bett gehen muss, und das, sagt Großvater, ist nicht gut, denn es macht schlechte Träume, Bub.

Manchmal schaut Paul so lange aus dem Fenster, bis Großmutter mit dem Kochlöffel auf sein Schulheft schlägt, das aufgeschlagen auf dem Tisch liegt. »Lernen sollst, Paule«, sagt sie dann, und: »Bub, was schauen deine Augen wieder in die Ferne!«

Heute aber hat der Bub nichts zu tun. Der Krieg ist aus, die Schule auch, obwohl eigentlich erst Mai ist, also noch keine Ferien. Eben hat sich Paul vorgestellt, dass ein Sandalenfuß nach Afrika läuft und dass es da vielleicht einen Baum gibt, an dem Schokolade wächst – also genau so eine Schokolade, wie sie ihm neulich erst ein Russe zugesteckt hat und von der schon das erste Stück seinen Mund ganz voll und glücklich gemacht hat. Das war nach dem letzten Bombenalarm. Paul hat sein Geschenk niemandem gezeigt und heimlich die ganze Tafel alleine aufgegessen. Nicht einmal Pavel hat er etwas davon abgegeben, ja nicht einmal Marie, dabei ist er mit ihr doch sozusagen verlobt.

Draußen hüpfen Maries Füße im Takt über Pflastersteine. Paul sieht, dass sie das rote Kleid trägt, das sie von seiner Cousine Ida geerbt hat und das er so sehr an ihr mag. Im roten Kleid tanzt Marie, wie nur Marie tanzen kann: so leicht, als ob sie schweben und gar nicht zur Erde gehören würde.

Paul öffnet das Fenster.

Marie tanzt.

»Něm-ci ven! Něm-ci ven! Něm, ci-ven!«

So, genau so singt sie, die Marie, mit ihrer hellen Stimme, so singt sie das, was auf der Straße gerade viele Leute rufen, so singt sie mitten auf der Gasse, mitten in der Stadt, und so springt sie im Dreivierteltakt. Rechter Fuß, linker Fuß, beide Füße.

Rechts, links, Sprung. Něm-ci ven, Deut-sche raus. Drei Silben, drei Schritte. Es ist, das sieht Paul gleich, ein Spiel mit Regeln: Man muss auf den Pflastersteinen bleiben, man darf nicht in die Lücken treten, darf nicht wanken, nicht hinfallen. Das ist schwierig, denn an vielen Stellen ist die Straße aufgerissen und uneben, und manchmal ist der Boden kaum mehr zu sehen unter dem Bombenschutt, der immer noch überall herumliegt, sodass man die Augen immer auch nach unten richten muss, um nicht zu fallen.

Dann sieht er Albert. Der war früher Hausmeister an Pauls deutscher Schule, die nun geschlossen ist. Jetzt ist Albert einer von denen, die aufräumen sollen, damit man überall wieder hüpfen und ohne Angst in den Himmel schauen kann.

Albert räumt schon seit ein paar Wochen auf: seitdem die riesigen Panzer mit den roten Fahnen nach Brünn gekommen sind, und an der Straße standen die Menschen und haben ihnen zugejubelt. Jetzt sammelt er Schutt in Eimer, leert die Eimer in einen Leiterwagen, fährt den Wagen fort und kommt dann zurück. Das macht er immer wieder, immer wieder. So viel, sagt Albert, ist kaputtgegangen in diesem Krieg, das auf der Straße sind alles Erinnerungssplitter, und was wohl herauskäme, wenn man sie alle zusammensetzte?

Alberts Rücken ist krumm, sein Gesicht ist grau geworden bei der Arbeit, weil, sagt Maries Opa, in dem Lager, in dem er jetzt wohnt, nicht genug Platz ist zum Schlafen, und richtig gutes Essen gibt es da auch nicht.

Seitdem die Deutschen keine Lebensmittelmarken mehr bekommen, sondern nur noch Brotmarken, gibt es auch bei Pauls Familie nicht mehr richtig gutes Essen, aber immerhin ab und zu Kartoffeln und Gemüse, das Pavels Mutter von ihrem Acker mitbringt. Und alte Äpfel von Opas Bekannten. Ein paar eiserne Vorräte, sagt Großmutter, sind auch noch da, aber die sind wirklich sehr, sehr eisern und werden immer eiserner. Maries Großmutter, die bei Marie Oma heißt, backt, weil sie mehr eiserne Vorräte hat als Pauls Familie, immer samstags einen Kuchen, und manchmal gibt sie Marie ein wertvolles Stück davon, damit sie es Albert geben soll. Aber nur wenn keiner es sieht, kein Russe und vor allem kein Tscheche. Nicht mal Pavel, hat Maries Oma gesagt, darf das sehen, und dann hat sie Marie gezeigt, wie sie Albert so an die Hosentasche langen soll, dass sie das kleine Paket unbemerkt da hineinschieben kann. So von hinten herum.

Das ist geheim.

Natürlich hat Marie ihr Geheimnis Pavel erzählt. Schließlich ist sie seine Freundin. Und schließlich ist er ihr zweitbester Freund – nach Paul. Paul ist Maries erstbester Freund, denn das ist nun mal so, wenn man sich verspricht, dass man heiraten will. Und heiraten muss Marie Paul auch deshalb, weil das mit Pavel ja nicht geht. Weil jetzt in Brünn Tschechen und Deutsche getrennt worden sind und also auch nicht mehr heiraten dürfen. Ob Vierteltschechen wie Pavel damit auch gemeint sind, das hat der Präsident wahrscheinlich nicht genau gesagt. Paul war allerdings nicht dabei, als der Beneš neulich in der Stadt eine große Rede gehalten hat, weil alle Deutschen an diesem Tag und am Tag davor und danach nicht vor die Haustür gehen durften.

Dabei gehört der Präsident von einem Land doch eigentlich allen, die da wohnen. Das hat Großvater gesagt, und der sagt Sachen nie einfach so.

Manchmal fragt sich Paul, wie er das machen würde, wenn er selbst der Beneš wäre: also, wo er aufhören würde, einen Tschechen tschechisch zu finden und einen Deutschen deutsch. Wenn zum Beispiel der Urgroßvater eines Jungen halb deutsch und halb tschechisch war, die Urgroßmutter Tschechin, und Ähnliches wäre auch bei seinem Vater der Fall, aber seine Mutter hätte lauter deutsche Vorfahren: Wäre der Junge dann Tscheche, Halbtscheche oder doch eher Deutscher?

Paul findet das kompliziert. Man müsste, denkt er, Gesetze machen, die das mit den Vierteln und Halben und Achteln ganz genau regeln. Sonst weiß am Ende keiner mehr, was er nun eigentlich ist. Wo genau er hingehört und ob er Sieger ist oder Verlierer.

Andererseits … Warum muss das überhaupt sein? Und warum bricht jetzt, wo der Krieg aus ist, plötzlich hier, wo im Krieg fast nur Frieden war, plötzlich so etwas aus wie ein neuer Krieg? Großvater sagt, die Familie lebt seit mehr als zweihundert Jahren in der Tschechei, und wenn man die angeheiratete Familie Hawiger mitrechnet, dann sind es sogar 700 Jahre, weil Hawigers nämlich schon seit König Wenzel dem Ersten in diesem Land sind, und der hat die Deutschen extra zu sich eingeladen.

In Pauls Familie sprechen alle deutsch, aber auch tschechisch. Und ein bisschen Hantek. Das ist eine lustige Sprache, die gibt es nur in Brünn. Jakob spricht sie, und Paul hat immer ein bisschen lachen müssen, wenn Jakob Erteple gesagt hat und nicht Kartoffeln.

Bis vor wenigen Wochen sind Tschechen und Deutsche gemeinsam in die Schule gegangen. Da hat keiner gefragt, woher man kommt. Und wenn sich Paul dort mit irgendwem geprügelt hat, dann bestimmt nicht, weil der andere ein Tscheche war. Sondern weil Paul wegen irgendetwas eine Sauwut auf ihn hatte. Oder der andere auf ihn. Jetzt plötzlich ist Paul nicht nur Paul, sondern Deutscher, und ihm passieren Sachen, die ihm nur als Paul nicht passiert sind. Dabei ist er doch weiter einfach nur Paul, und wenn er so weiterleben dürfte wie vorher, würde er das als Paul tun und nicht als Deutscher. Paul versteht das einfach nicht.

Über ihr rotes Kleid hat Marie die weiße Armbinde mit dem N darauf gebunden. Die müssen sie jetzt immer tragen, wenn sie nach draußen gehen.

N, das heißt Němec. Deutsch. Manche Leute, die keine solche Armbinde tragen, spucken einen an oder treten einen, wenn sie die Binde sehen. Das hat ihnen der Beneš, sagt Pavel, sogar richtig erlaubt. Vorgestern, als Paul beim Bäcker um Brot anstand, hat ihn ein alter Mann einen Nazijungen genannt und gesagt, dass er heim soll ins Reich, und als Paul sich dann traute, ihm zu sagen, dass sein Heim hier in Brünn ist und dass sein Vater ein Arzt ist und im Krankenhaus allen geholfen hat, die zu ihm kamen, ja wirklich allen, und es war ihm ganz egal, wie sie heißen und woher ihre Familie kommt, da hat der Mann so ausgesehen, als ob er ihn gleich schlagen wollte, und da ist Paul ganz schnell weggerannt. Ohne Brot. Er hat mehr Angst vor Männern wie diesem als davor, dass man ihn festnehmen könnte, weil er keine Armbinde trägt. Deshalb nimmt er die Binde meistens ab, sobald ihn vom Kellerfenster aus keiner mehr sehen kann. Mutter, Großvater und Großmutter: Sie sollen sich keine Sorgen machen. Nicht wegen ihm. Paul ist doch so stark.

Wenn er Pavel treffen kann, fühlt er sich ohnehin sicher, denn Pavel ist sein Freund, und Pavel hat gesagt, eher lässt er sich vierteilen als mitanzusehen, dass man Paul etwas antut, und dass er, Pavel, wenn das tatsächlich mal passieren sollte, allen Tschechen sagt, dass sein tschechischer Nachbar mehr Nazi war als alle Deutschen, die er hier kennt: weil dieser Miloš nämlich den Nazis böse Geschichten über ganz viele seiner Landsleute erzählt hat, um selbst bei den Deutschen gut angesehen zu sein. Wenn man ihm das nicht glaubt, sagt Pavel, dann nimmt er das Gewehr von seinem Vater und ballert, und dann hängt er sich so auf, wie es neulich der Herr Klaus getan hat, als er abends heimkam, und in sein Haus war eine tschechische Familie eingezogen. Da ist der Herr Klaus in die Scheune gegangen, die vorher seine gewesen war, hat das Seil genommen, mit dem er seine Kuh immer auf die Weide hinter dem Haus geführt hatte, hat es über einen Balken geworfen und festgebunden. Dann hat er eine Schlinge geknotet, seinen Kopf da hineingesteckt und ist vom Heu gesprungen. Das ist ein schneller Tod, sagt Pavel, das knackt nur kurz im Nacken, die Augen werden dunkel, und dann ist es schon vorbei.

Ach ja, und am selben Tag, an dem der Herr Klaus vom Heu sprang, haben sie übrigens den Bruder vom Herrn Klaus, der gerade frisch operiert worden war, weil immer etwas von seinem Darm aus seinem Bauch hinausgewollt hat, in seinem Bett vor das Krankenhaus geschoben. Dort musste er aussteigen und sollte nach Hause gehen. Als seine Frau davon hörte, ist sie ihm zwar entgegengelaufen, aber sie traf nur noch Leute, die ihr sagten, dass ihr Mann mitten auf der Josefská zusammengebrochen ist und dass er vorher in seinem Krankenhausnachthemd durch die Straße gelaufen war und dabei ganz bleich und leblos ausgesehen hat wie eine Leiche, bei der man sich wundert, dass sie noch gehen kann.

Dann haben sie ihn weggetragen.

Marie hat ihre weiße Binde immer an. Die trägt sie sogar richtig gern. Das liegt daran, dass sie noch klein ist und dass sie nichts befürchten muss, weil sie jeder irgendwie gernhat. Auch die Russen und Tschechen stecken ihr immer wieder Bonbons zu. Außerdem hat ihr die Oma erzählt, dass die Binde ein geheimes Zeichen ist und dass alle, die sie tragen, zusammengehören. Unter ihrer dicken Brille hat die Oma Marie zugezwinkert, das hat Paul gesehen, weil er dabei war, und die Oma hat Marie gesagt, dass die Binde so etwas ist wie ein Mitgliedszeichen für alle, die zur Bande der Naseweise gehören, und dass das eine sehr, sehr heimliche Bande ist. Marie glaubt das, weil sie erst sechs ist, und Pavel und Paul haben beschlossen, ihr die Wahrheit nicht zu erzählen, weil man die erst ertragen kann, wenn man doppelt so alt ist, und das ist Pavel seit mehr als einem Jahr und Paul schon in ein paar Tagen. Außerdem müssen Jungs Mädchen beschützen, so wie Männer die Frauen, und deshalb passen Paul und Großvater daheim auch auf Großmutter und Mutter auf. Nur vergessen die beiden manchmal, dass auch Paul sie beschützt, und wenn sie ihn dann abends ins Bett geschickt haben und alleine bleiben, sind sie ganz hilflos, aber was für ein Glück, dass sie das nicht wissen.

Maries Oma hat gesagt, dass Marie nicht weit weg gehen und draußen auf jeden Fall immer Tschechisch reden soll, denn das ist die Sprache, die die Naseweise auf der Straße sprechen müssen, damit niemand merkt, dass sie Naseweise sind. »Nichwahrnich?«, hat sie am Ende gesagt, denn dieses Dreiwortwort ist das Lieblingswort von Maries Oma, wenn ihre Sätze fertig sind.

Auch Albert, der den Schutt wegräumt, trägt eine weiße Armbinde, und er beugt sich so tief zum Boden, dass er Marie erst sieht, als sie direkt neben ihm steht. Ein Blick nach rechts, ein Blick nach links – rasch steckt ihm Marie den Kuchen in eine Tasche seiner Hose, die ihm viel zu groß geworden ist. Paul sieht das, und er sieht auch, dass der Kuchen den Stoff herunterzieht und dass Albert die Hose festhält. Dass er die Kordel, die er um seinen Bauch gebunden hat, jetzt fester bindet und den Stoff darunter an seinem hageren Leib hinauf nach oben zieht, sodass oben ein Stück Hose übrigbleibt und vom Kordelgürtel aus nach unten baumelt. Das sieht lustig aus, es erinnert Paul an die Clowns, die er vor ein paar Jahren im Zirkus gesehen hat.

Albert steht jetzt fast vor Pauls Kellerfenster. »Kannst kein Deitsch mehr?«, sagt er zu Marie, die offenbar Tschechisch mit ihm gesprochen hat. Marie schüttelt den Kopf, legt einen Finger auf den Mund. Nachher wird sie bestimmt erzählen, dass sie nun weiß, warum Albert den ganzen Tag Schutt wegräumen muss: weil er nämlich die heimlichen Gesetze der Naseweise nicht kennt. Und dann wird sie uns fragen, ob wir vielleicht wissen, ob es im Kaunitz-Kolleg, wo Albert wohnt, nicht einen Lehrer für Tschechisch gibt, damit Albert das lernen kann. Schließlich war dieses Haus früher doch mal so etwas wie eine Schule.

»Marie!«

Da ist Pavel. Da kommt er angerannt, läuft Marie direkt in die Arme. Heho! Pavel schwingt Marie so im Kreis herum, dass ihr rotes Kleid in der Luft wirbelt, und Marie lacht, wie sie es immer tut, und auch Pavel lacht ganz laut. Das tut er immer, wenn er sie sieht. Dann lässt er sie zu Boden gleiten, und dann greift er ihr an die Seite, genau dort, wo sie so schrecklich kitzelig ist. Da läuft sie fort, Pavel jagt ihr hinterher, und rasch, bevor seine Großmutter etwas einwenden kann, schnappt sich Paul seine Armbinde, öffnet die Wohnungstür, wirft sie wieder hinter sich zu, läuft die vier Stufen empor zur Straße und rennt in die Richtung, in die Pavel und Marie verschwunden sind.

Durch die Masaryková läuft er, dann die Behounská entlang, vor seinen Augen immer Maries hüpfendes rotes Kleid mit seinem Freund Pavel dahinter, der kaum mithalten kann, weil seine Beine zwar schon lang gewachsen sind, aber viel zu langsam auf Maries flinke Haken reagieren.

Paul hört Maries lautes, glucksendes Lachen.

»Ich heirat’ dich«, ruft Pavel keuchend nach vorne.

»Nein«, ruft Paul, auch nach vorne, »Marie ist meine Braut, das weißt du doch!«, und Marie, ganz vorne, dreht sich um und ruft »Ich heirate euch beide«, und schon hat Paul Pavel eingeholt, schon stürzen sich die Buben aufeinander, wälzen sich auf dem Boden, dann ist mal der eine oben, mal der andere, und Marie klatscht dazu, ruft erst »Paul!«, dann »Pavel!«, und als die beiden sozusagen als Pavelpaulrolle an einer Stelle der Straße angekommen sind, die nur mit Sand bedeckt ist, staubt es ganz mächtig, sodass Marie richtig husten muss.

Plötzlich steht da ein Mann in Uniform, und blitzartig fällt Paul ein, dass sie eben Deutsch gesprochen haben, alle drei. Da schreit der Mann auch schon Německá sviňa!, das heißt deutsche Sau, und sein Stiefel tritt Paul in die Seite, dass er laut schreien muss, und seine Hand reißt Pavels Arm nach oben, und dann trifft Paul ein Gewehrkolben am Kopf.

»Pomoc!«, schreit Pavel, »Hilfe!« Rasch läuft ein anderer Mann auf sie zu, der Pavel zu kennen scheint. Er zieht Pavel zu sich und redet mit ihm, während Paul noch immer am Boden liegt. Ihm tut alles weh.

Vorsichtig hockt Marie sich neben Paul, legt ihre Hand auf seinen Kopf. »Der ist selber eine Sau«, flüstert sie. »Du darfst nicht Deutsch reden«, das flüstert sie auch, »Paul, das weißt du doch, du«, und dann streichelt sie Paul über die Stelle am Kopf, die bald eine dicke Beule sein wird, und als sie etwas lauter auf Tschechisch fragt, ob es noch arg weh tut, antwortet er, ebenfalls auf Tschechisch: »Mir tut nie etwas weh, wenn du da bist, Marie.«

Der Mann in Uniform spuckt auf die Straße und geht.

Pavel kommt zu ihnen, begleitet von dem Mann, mit dem er gerade geredet hat. Der Mann greift Paul unter die Arme und zieht ihn hoch.

»Das ist Antek«, sagt Pavel. Antek stützt Paul ein wenig, bis er alleine weiterhumpeln kann.

»Kommst du so nach Hause?«, fragt Pavel. Paul nickt. Marie nickt auch und hakt sich bei Paul unter.

Pavel bleibt bei Antek, und als Paul noch einmal zurückblickt, sieht er, wie die beiden rauchend nebeneinanderstehen.

Er weiß nicht, ob ihm Marie beim Gehen wirklich hilft, weil sie an seinem Arm weiter hüpft und zieht, aber es tut gut, dass sie da ist. Sie streift Paul die Binde über den Arm, und sie begleitet ihn nach Hause.

Mutter ist schon zurück vom Kartoffelschälen, für das sie seit einer Woche bei den Russen eingeteilt ist. Seit sie bei den Rotarmisten arbeitet, sind ihre Augen immer traurig, und sie schaut weg, wenn Paul sie ansieht. Meistens geht sie abends ganz früh ins Bett. Dann denkt Paul, dass sie jetzt wohl weint, aber einmal ist er zu ihr gegangen und hat gesehen, dass sie das gar nicht tut, sondern einfach nur ganz still daliegt mit offenen Augen, und das, findet er, ist viel schlimmer, denn ihre Augen sind leer. Über den dunklen Augenringen sehen sie aus wie große, tiefe Seen.

Einmal hat Großmutter zu Großvater gesagt: »Es ist eine Schande, was der Russe unseren Frauen antut«, und da hat sich Paul viele Gedanken gemacht, was für eine Schande das wohl sein kann und wer der Russe eigentlich ist. Er kennt viele Russen, nicht bei ihren Namen, wohl aber von ihren Stiefeln vor dem Fenster oder von ihren Gesichtern, und die sind alle unterschiedlich. Er kennt auch viele Tschechen, aber die haben alle Namen, ebenso wie die Deutschen.

Jetzt steht Mutter neben Großmutter, eine Hand im Kreuz, die andere vor den Augen, und als Paul sie sieht, läuft er zu ihr, ohne an seine Schmerzen zu denken. Er umarmt sie, und Marie läuft hinter ihm her und umarmt sie ebenfalls, und dann sagt Mutter etwas, das gar nicht zu seiner Umarmung und auch nicht zu seinen Schmerzen passt.

»Das ist unglaublich«, sagt Mutter, »das ist wunderbar«, und Großmutter sagt das auch.

»Was ist denn so wunderbar?«, fragt Paul, und da schaut Mutter ihn an, zum ersten Mal seit langer Zeit schaut sie ihm in die Augen, und Paul spiegelt sich in den ihren mitsamt seinem verschrammten Gesicht und der Beule auf dem Kopf, die jetzt deutlich zu sehen ist.

Da sagt Mutter: »Junge, wie schaust du denn aus?« Aber ihre Frage klingt, wie wenn jemand ganz anderer sie gestellt hätte: mit einer Stimme, die gar nicht hier ist in diesem Kellerzimmer, und dann ist die Frage auch schon vorbei, und die Mutter sagt, woran sie wirklich denkt.

Vater kommt heim.

Vater.

Wie oft hat Paul dieses Wort gesagt.

Vater, Vater, Vater.

Wie oft hat er dieses Wort gedacht.

Vater.

Das ist der Mann auf dem Foto, das auf der Anrichte steht. Der ernste Mann mit Anzug und Brille. Das Foto ist wie ein Gemälde. Paul hat oft davorgestanden, bewundernd, wie ein Besucher vor einem Bild im Museum.

Wie lange ist Vater weg gewesen?

»Drei Jahre«, sagt Großmutter in ihrer Brünner Großmuttersprache und mit einem Zittern in der Stimme, »und nu kommt er endlich zurick.«

Drei Jahre? Ist es wirklich nur drei Jahre her, dass Vater ihr Haus verließ, um als Arzt dort zu helfen, wo die Front ist? Paul weiß bis heute nicht wirklich, was das genau bedeutet. Weil die Front ja überall sein kann und weil sie ständig woanders ist. Vater hat ihm damals zum Abschied zugewinkt, und Paul hat, um besser sehen zu können, wie der kräftige, gerade Mann in Richtung der Jakobskirche davonschritt, die Geranien vor seinem Fenster so auseinandergebogen, dass Blütenblätter auf die Straße hinabrieselten und dort einen großen roten Fleck machten.

Hinter ihm stand Mutter, die ihn festhielt, blass und so merkwürdig tränenlos, dass er alles dafür getan hätte, um sie lachen oder weinen zu machen, und er wusste doch nicht, wie.

Paul spürt noch heute, wie schrecklich alleine er sich damals gefühlt hat.

Zwei Mal kam Post. Großmutter hat Paul die Briefe von Vater vorgelesen, immer wieder wollte der Bub sie hören, so lange, bis sie in seinem Kopf zu Geschichten aus einer anderen Welt geworden sind.

Paul hat sich auch oft vor das Hochzeitsfoto von Vater und Mutter gestellt, auf dem sie sich anschauen und beide so fröhlich sind. Auf dem Bild hat Vater schöne, wilde Locken, seine Augen sehen so aus, wie sie manchmal aussahen, wenn er abends, nachdem er aus dem Krankenhaus gekommen war, mit ihm durch die Stube tobte. So, wie er dort lächelt, sieht man, sagt Großmutter, dass er ein wirklich guter Mensch ist. Und so glicklich, Paule.

Jetzt denkt Paul daran, dass Vater immer wusste, was man tun und denken soll, und dass er das dann mit so klarer Stimme gesagt hat, dass Paul ganz ruhig geworden ist und sicher wusste: Das tun wir, und das ist richtig.

Es tat weh, als Vater wegging. Und es tat auch weh, als Paul plötzlich nicht mehr einfiel, wie sein Lachen klang. Und welche Farbe seine Augen hatten. An einem Abend, als Paul wach im Bett lag und auf den Schlaf wartete, der einfach nicht kommen wollte, ist er aufgesprungen, zur Mutter gelaufen, hat sie umarmt und geweint: Heute, hat er geschluchzt, habe ich den ganzen Tag nicht an Vater gedacht, und da hat ihn die Mutter gestreichelt und gesagt, macht nichts, Bub, er kommt ja bald zu uns zurück.

Das ist jetzt viele Abende her. Manchmal hat Paul Vaters zurückgelassenen Mantel an der Garderobe angeschaut, er hat ihn angefasst, ihn angezogen. Anfangs schien es ihm, als rage da noch ein Stück von Vater aus der Hülle, aber das verging, und das Hochzeitsfoto mit dem lockigen Mann darauf war irgendwann nur noch ein Hochzeitsfoto mit einem lockigen Mann. Das, was Vater wirklich gewesen ist, hatte sich hinausgestohlen aus dem Bild. Vielleicht war es auch gar nie drinnen gewesen. Oder es hatte nur in seinen Augen gewohnt, und dann war es irgendwann hinausgeflossen, als es kalt wurde draußen oder als Paul einmal traurig war.

Ob Vater weiß, dass sie nun hier im Keller leben? Dass in ihrem alten Haus jetzt der dicke Miroslav wohnt, der während des Krieges in der Zbrojovka-Fabrik Pistolen für die Deutschen gebaut und mit einer von ihnen Pavels Großonkel auf offener Straße erschossen hat, ohne dass er je dafür bestraft wurde?

Oh, so vieles will Paul fragen. Seine Wangen sind rot: So aufgeregt ist er jetzt. Der Mann von dem Foto wird wiederkommen und sich dann in seinen richtigen Vater verwandeln! Wie er wohl aussieht jetzt, nach so vielen Tagen so weit weg? Ob Vater ihn überhaupt wiedererkennt, jetzt, wo er so sehr gewachsen ist? Ob er weiß, dass Paul jetzt nicht mehr in die Schule gehen muss? Ob er immer noch am allerliebsten Marillenknödel isst? Und ob er schon eine weiße Armbinde mit einem N darauf hat?

Ja, womöglich steht Vater jetzt schon vor ihrem schönen Haus bei der Jakobskirche, so wie neulich erst Großmutter davorstand, als Paul nachmittags zusammen mit Marie nach Hause kam: zwei Koffer in der Hand, neben ihr am Gartenzaun ein Schild mit der Aufschrift Zabaveno, das heißt: beschlagnahmt. Damals hatte Marie gleich zu hüpfen begonnen, weil ihr das Wort so gefiel. Vier Schritte, vier Sprünge. Za-ba-ve-no. Za-ba-ve-no.

»Gib Ruh’!«, hat Großmutter da gerufen, in einem Ton, den die Kinder noch nie von ihr gehört hatten, und ihre Augen sahen dabei ganz durchsichtig aus. Großmutter hat nach Pauls Hand gegriffen, hat gesagt, dass wir Glück haben, weil wir bei Hroušeks in das Kellerzimmer ziehen können, denn die müssen ihr Haus nicht verlassen, weil Onkel Jaroslav beim Národní výbor arbeitet, das ist der Nationalausschuss, und die Männer, die da zusammensitzen, sind, sagt Pavel, schrecklich wichtig für die Zukunft unseres Landes, und deshalb macht es auch nichts, dass in der Familie Hroušek so viele Deutsche sind.

Zu Marie hat Großmutter damals gesagt, sie soll ganz schnell nach Hause laufen, damit ihr bloß nichts passiert an diesem schrecklichen Tag, und dann sind Paul und Großmutter gegangen, lange gegangen mit den schweren Koffern, denn die Straßenbahn, hat Großmutter gesagt, dürfen jetzt nur noch die Tschechen benutzen.

»Weiß Vater, dass wir jetzt bei Hroušeks im Keller wohnen?«, fragt Paul.

»Man wird es ihm sagen, Junge.«

Paul reißt seine Armbinde vom Haken, schnell will er hinaus, die Gasse hinunterlaufen bis zum Haus und hin zu dem Garten, der jetzt gar nicht mehr so schön ordentlich aussieht wie noch vor drei Wochen.

Womöglich steht Vater jetzt dort und wartet! Und dann nimmt er ihn, Paul, in seine Arme und wirbelt ihn genau so durch die Luft, wie es vorhin der Pavel mit Marie getan hat! Oder … nein, vielleicht steht er auch da und wartet, und dann greift der dicke Miroslav zu seiner Pistole und schießt, und keiner hindert ihn daran, und keiner wird ihn bestrafen!

Paul will hinaus. Er muss hinaus! Jetzt!

»Nein!«, sagt Großvater, stellt sich vor Paul, der fast schon aus der Kellertür nach draußen geschlüpft war, packt ihn an der Hand, dass sie wieder fast so wehtut wie vorhin, als er sich mit Pavel balgte, und Großvaters Nein ist so hart und so streng, dass Paul weiß, da ist nichts zu machen, das ist endgültig, und da fängt er an zu weinen und wirft sich an den Hals der Mutter und schluchzt, aber sie sagt: »Hör auf, reiß dich zusammen, es kann so schlimm nicht sein, Junge.«

Paul will nicht, dass sie so redet, er will nicht, dass ihre Stimme so traurig klingt, er will, dass sie glücklich ist, gerade jetzt, wo der Vater wiederkommt. Er könnte jetzt weinen vor Traurigkeit und Wut, aber er will das nicht, nein, er will das nicht, und so schluckt er das Traurige und Wütende hinunter, hinein in seinen hungrigen Bauch.

Stumm löst er sich aus Großvaters Griff und stellt sich auf seinen Fensterstuhl, er kneift die Lippen zusammen und die Augen auch ein bisschen, damit nicht doch aus Versehen eine Träne hinausläuft. Wieder sieht er den Stiefeln und Schuhen beim Gehen zu und passt auf, ob zwei Füße nicht plötzlich stehen bleiben, denn dann sind es ja vielleicht die Füße vom Vater.

So warten sie lange, und im Zimmer ist alles ganz merkwürdig still. Nur Großvater atmet laut mit offenem Mund, während er mit geschlossenen Augen im Sessel sitzt, und Großmutters Stricknadeln machen ein leise klickerndes Stricknadelgeräusch.

Bis plötzlich die Tür aufgeht und hereinstürmt: Marie, mit rotem Kopf und rotem Kleid.

»Ja, die Marie«, sagt Großmutter und lächelt, »der kleine Sausewind, sag, bringst uns Glick?«

»Vater ist wieder da!«, ruft Marie. Erst denkt Paul, dass sie seinen Vater meint, natürlich, wen soll sie sonst meinen, aber sie meint ihren eigenen Vater.

»Er ist wieder da!«, ruft Marie, immer noch atemlos. »Ausgerechnet am Tag vor Fronleichnam ist er wiedergekommen! Stellt euch das vor! Er hat ein komisches Bein, das ist nicht echt, sondern aus Holz, und er hat richtige Krücken dazu, aber ich hab’ ihn trotzdem gleich erkannt, das wollt’ ich nur kurz sagen!«

Schon stürmt sie mit hochroten Wangen wieder aus der Tür, die sie in ihrem Eifer offen stehen lässt, sodass Großvater seufzend aufsteht und sie hinter ihr schließt.

»Marie«, seufzt Großmutter. »Das Quecksilberchen.«

Auch jetzt hat Paul wieder hinauslaufen wollen, Marie hinterher, um selbst zu sehen, wie ihr Vater aussieht mit dem Bein aus Holz, aber da ist Großvaters Blick, und der sagt: Bub, du bleibst hier, und der Blick ist streng, sodass von Pauls Weglaufenwollen nur ein kurzes Zucken zurückbleibt.

Paul schaut aus dem Fenster und denkt an Maries Vater, den Onkel Rychle. Wie schnell der immer gelaufen ist! Auch auf dem Fußballplatz war er immer der schnellste von allen, die rechte Außenbahn gehörte nur ihm. Die Pässe, die er von dort in den Strafraum schlug, die waren Zucker, und weil schnell auf Tschechisch »rychle« heißt, nannten ihn alle nur so: Rychle, nicht Josef, wie er eigentlich heißt. Jetzt ist Onkel Rychle also wieder da, und Paul fragt sich, ob man ihn jetzt noch so nennen wird, und wenn ja, ob ihn das dann vielleicht traurig macht oder wütend.

Pavels Mutter hat vorhin Kartoffeln gebracht und ein wenig Butter. »Wer weiß, wann ich wiederkommen kann«, hat sie gesagt, »das ist jetzt gar nicht so leicht wegen der Straßensperren überall. Wenn da Partisanen stehen, nehmen sie einem schon mal alles ab, was man bei sich trägt, und wenn man Pech hat, nehmen sie einen mit, weil man Deutschen hilft.« Großmutter hat die Kartoffeln gekocht, jetzt stellt sie den dampfenden Topf auf den Tisch, daneben Butter und Salz. »Uns geht’s noch Gold«, sagt sie dazu. Dann werden alle still, Großvater spricht das Tischgebet, sie danken Gott dafür, dass sie etwas zu essen haben, und dann teilt Großmutter die Kartoffeln auf.

Für jeden gibt es zwei. »Mir nicht so viel«, wehrt Mutter ab, »ich habe keinen Appetit, gib lieber dem Jungen eine mehr.« So bekommt Paul drei Kartoffeln. Als er seinen Teller leer gegessen hat, ist er noch immer nicht richtig satt, aber richtig satt wird er eigentlich schon lange nicht mehr. »Man muss Wasser trinken«, hat Großmutter einmal zu ihm gesagt, »viel Wasser, dann spürt man den Hunger nicht so sehr«.

Jetzt reden sie über Maries Vater, und Paul denkt an seinen. Großvater erzählt, dass Lederers, die im April mit einem Bus nach Deutschland gefahren waren, weil sie Angst hatten, hier in Brünn zu bleiben, gestern mit dem Zug zurückgekommen sind, und als sie in ihr Haus wollten, war auch da ein Schild: Zabaveno. Und als sie an der Tür klopften, hat ihnen ein tschechischer Junge aufgemacht, ein Gewehr auf sie gerichtet, es entsichert und gerufen, wenn sie nicht sofort verschwinden, bringt er sie alle um. Da sind sie mit ihren schweren Koffern weiter zu Maries Haus gelaufen, aber dort stand die Haustür offen, und als sie hineingingen, sahen sie, dass alles verwüstet war und geplündert, und es dauerte lange, bis sie Maries Familie in dem Haus gefunden haben, in dem sie jetzt mit vielen anderen zusammenlebt.

Marie sagt, sie machen da Ferien, und das Haus ist so etwas wie ein Landschulheim. Das hat ihr die Oma gesagt. Als Paul das erzählt, müssen Mutter und die Großeltern lachen. »Man sollte«, sagt Großvater, »noch einmal so jung sein wie Marie, dann würde man nicht so schwer tragen an allem. Dann täte vieles nicht so weh, und keiner käme auf die Idee, wie der Herr Klaus …

»Gustl!« Großmutter unterbricht ihn. Sie will nicht, dass Großvater darüber redet. »Der Junge!«, sagt sie nur. Als ob Paul von der Sache nicht schon lange gehört hätte. So etwas kriegt man doch mit, wenn man in Brünn herumkommt wie Paul und wenn man noch dazu Freunde hat wie Pavel und Marie.

Es klopft. Einmal, zweimal, dreimal.

Hart klopft es an die Tür.

Das ist kein Fingerknöchel, das ist keine Hand.

Das ist nicht Vater!

Das ist ein Gewehrkolben.

Das ist ein Tscheche.

Ein Partisan, neben ihm ein Mann, der aussieht wie ein Arbeiter.

»Němec?«, fragt der Partisan. »Deutsch?«

Sie nicken.

»Zusammenpacken!«, ruft der Partisan, »und zwar rasch! Rychle, rychle! Ihr kommt auf drei Tage in ein Lager, nehmt nur das Nötigste mit, nur das, was ihr tragen könnt, spätestens um neun meldet ihr euch beim Sammelplatz am Augustinermuseum. Alle! Verstanden?«

Nachdem Großvater kurz genickt hat, verschwindet er mit seinem Begleiter, lässt die Tür offen stehen, und sie hören, dass er auch im Haus nebenan mit dem Gewehrkolben an die Tür schlägt.

Keiner hat ein Wort gesprochen.

Großmutter lehnt sich an Großvater, der eine Hand um sie legt. Sie zittert.

Paul zittert auch und hat sich an Mutter gelehnt, die jetzt noch bleicher ist als zuvor. Und starr. Sie legt einen Arm um Paul, aber ihre Hand auf seiner Schulter fühlt sich ganz kalt an.

So stehen sie da, eine Ewigkeit lang.

Großvater rührt sich als Erster. »Es ist schon bald acht«, sagt er und holt die zwei Koffer aus der Ecke, die Großmutter und Paul vom Haus hierhergeschleppt haben.

»Na los«, sagt Großvater. »Macht schon!«