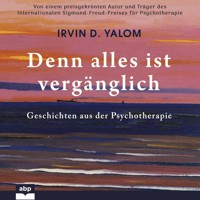

12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Yaloms Anleitung zum Glücklichsein

In diesen zehn packenden Erzählungen aus der Psychotherapie entschlüsselt der bedeutende amerikanische Psychotherapeut Irvin D. Yalom die Geheimnisse, Frustrationen, aber auch die Erhabenheit und den Humor, die nicht nur den Kern jeder therapeutischen Begegnung ausmachen, sondern auch des Lebens selbst. Am Ende einer langen außergewöhnlichen Karriere angekommen, nutzt er in dieser Sammlung von kurzen Geschichten seine gesammelte therapeutische Erfahrung, um sich mit den zwei größten Herausforderungen des Menschseins auseinanderzusetzen: Wie es gelingen kann, ein sinnvolles Leben zu führen. Und wie sich die Tatsache ertragen lässt, dass dieses Leben ganz unvermeidlich ein Ende finden wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

In diesen zehn packenden Erzählungen aus der Psychotherapie entschlüsselt der bedeutende amerikanische Psychotherapeut Irvin D. Yalom die Geheimnisse, Frustrationen, aber auch die Erhabenheit und den Humor, die nicht nur den Kern jeder therapeutischen Begegnung ausmachen, sondern auch des Lebens selbst. Am Ende einer langen außergewöhnlichen Karriere angekommen, nutzt er in dieser Sammlung von kurzen Geschichten seine gesammelte therapeutische Erfahrung, um sich mit den zwei größten Herausforderungen des Menschseins auseinanderzusetzen: Wie es gelingen kann, ein sinnvolles Leben zu führen. Und wie sich die Tatsache ertragen lässt, dass dieses Leben ganz unvermeidlich ein Ende finden wird. Indem er uns an den Zwangslagen seiner Patienten teilhaben lässt, gewährt uns Yalom nicht nur einzigartige Einblicke in deren persönlichen Sehnsüchte und Motivationen, sondern erzählt uns auch viel über sich selbst und sein eigenes Ringen zwischen persönlicher Betroffenheit und therapeutischer Rolle.

»Der 83jährige mit der Ausstrahlung eines großväterlichen Freundes, dem man fast alles anvertrauen würde, gilt als die prägende Figur der Psychoanalyse in Amerika.«

Neue Zürcher Zeitung

IRVIN D. YALOM wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen weiß.

Irvin D. Yalom

Denn alles ist vergänglich

Geschichten aus der Psychotherapie

Aus dem Amerikanischen von Liselotte Prugger

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Creatures of a Day And Other Tales of Psychotherapy« bei Basic Books, New York.Verse Emily Dickinsons

»Because I could not stop for Death/He kindly stopped for me« sind in der Übersetzung von Paul Celan wiedergegeben, sie stammen aus den »Gesammelten Werken in Fünf Bänden«, Suhrkamp 1983.Marc Aurels »Selbstbetrachtungen« gibt es in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen. Wir haben vorwiegend jene aus dem Insel Verlag von 2003 in der Übersetzung von Otto Kiefer zu Rate gezogen.

Copyright © der Originalausgabe 2015 by Irvin YalomCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © Marine-Night, 1923, Leon Spilliaert/Private Collection/Photo © Christie's Images/Bridgeman Images;VG Bild-Kunst, Bonn 2014Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-15469-1V002 www.btb-verlag.de

Für Marilyn,seit sechzig Jahren – und hoffentlich noch lange – meine Gefährtin.

Denn alles ist vergänglich. Alles dauert einen Tag – die da rühmen und die da gerühmt werden. Bald wirst du alles vergessen haben, und bald werden auch dich alle vergessen haben. Bedenke, dass du bald niemand und nirgends sein wirst.

Aus den »Selbstbetrachtungen« von Marc Aurel

1HEILUNG AUF UMWEGEN

Dr. Yalom, ich hätte gern ein Konsultationsgespräch. Ich habe Ihren Roman Und Nietzsche weinte gelesen und frage mich, ob Sie bereit wären, einen Schriftstellerkollegen mit Schreibblockade zu empfangen.

Paul Andrews

Mit seiner E-Mail wollte Paul Andrews zweifellos mein Interesse wecken. Und das gelang ihm auch: einem Schriftstellerkollegen würde ich niemals die Tür weisen. Was Schreibblockaden angeht, so bin ich heilfroh, dass mich bislang noch keine davon heimgesucht hat, und sehr gerne wollte ich ihm dabei helfen, die seine in den Griff zu bekommen. Zehn Tage später kam Paul zu unserem vereinbarten Termin. Sein Aussehen erschreckte mich. Aus irgendeinem Grund hatte ich einen lebhaften, leidgeprüften Schriftsteller mittleren Alters erwartet, doch wer da in mein Sprechzimmer trat, war ein runzliger, alter Mann, der so vornübergebeugt ging, als wollte er meinen Fußboden genauer inspizieren. Wie er da zur Tür hereinkam und vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte, wunderte ich mich, wie er es überhaupt bis hier herauf zu meiner Praxis auf dem Russian Hill geschafft hatte. Ich konnte seine Gelenke förmlich knacken hören und nahm ihm sicherheitshalber seinen recht ramponierten Aktenkoffer ab, hielt ihn am Arm fest und führte ihn zu seinem Stuhl.

»Danke, danke, junger Mann, vielen Dank auch. Und wie alt sind Sie?«

»Achtzig Jahre«, gab ich zur Antwort.

»Ah, einmal noch achtzig sein!«

»Und Sie? Wie viele Jahre sind es bei Ihnen?«

»Vierundachtzig. Ja, ja, Sie haben richtig gehört: vierundachtzig. Jetzt sind Sie verblüfft, was? Die meisten Leute halten mich für Mitte dreißig.«

Ich sah ihn prüfend an, und einen Moment lang trafen sich unsere Blicke. Ich war angetan von dem Schalk in seinen Augen und dem leisen Lächeln, das um seine Lippen spielte. Während wir uns ein paar Augenblicke lang schweigend betrachteten, war es mir, als würden wir in der wohligen Wärme einer langjährigen Kameradschaft schwelgen, als wären wir gemeinsame Reisende auf einem Schiff, die in einer kalten Nebelnacht zufällig miteinander an Deck ins Gespräch gekommen waren und dabei festgestellt hatten, dass sie in derselben Gegend aufgewachsen waren. Wir waren einander sofort vertraut: Unsere Eltern hatten die Große Depression durchlitten, wir hatten die legendären Duelle zwischen DiMaggio und Ted Williams erlebt und konnten uns noch an die Zuteilungsmarken für Butter und Benzin erinnern, an den 8. Mai 1945, an die Früchte des Zorns von Steinbeck und an Studs Lonigan von James T. Farrell. Wir hatten das alles gemeinsam erlebt und fühlten uns einander verbunden. Nun war es Zeit, an die Arbeit zu gehen.

»Nun, Paul, ich darf Sie doch beim Vornamen nennen …«

Er nickte: »Natürlich.«

»Alles, was ich von Ihnen weiß, stammt aus Ihrer kurzen E-Mail. Sie schrieben, dass Sie ein Schriftstellerkollege sind, dass Sie meinen Nietzsche-Roman gelesen haben und unter einer Schreibblockade leiden.«

»Ja, und ich möchte nur eine einzige Konsultation. Das ist alles. Ich beziehe eine Rente und kann mir nicht mehr leisten.«

»Ich werde tun, was ich kann. Fangen wir am besten sofort an und versuchen wir, möglichst effizient zu sein. Sagen Sie mir bitte, was ich über die Blockade wissen muss.«

»Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Ihnen ein bisschen aus meinem Leben erzählen.«

»Nur zu.«

»Dazu muss ich bis zu meiner Hochschulzeit zurückgehen. Ich habe in Princeton Philosophie studiert und meine Doktorarbeit über die Unvereinbarkeit von Nietzsches Idee des Determinismus einerseits und seinem Verfechten der Selbsttransformation andererseits geschrieben. Aber ich konnte die Arbeit nicht zu Ende führen. Ich wurde ständig von irgendetwas abgelenkt, von Nietzsches außergewöhnlichem Schriftverkehr zum Beispiel, ganz besonders aber von seinen Briefen an Freunde und Schriftstellerkollegen wie Strindberg. Allmählich verlor ich insgesamt das Interesse an seiner Philosophie und schätzte ihn eher als Künstler. Nietzsche war für mich der Dichter mit der kraftvollsten Stimme aller Zeiten, einer Stimme, so majestätisch, dass sie seine Gedanken in den Schatten stellte. Bald blieb mir nichts anderes übrig, als die Fachrichtung zu wechseln und meinen Doktor in Literatur statt in Philosophie zu machen. Die Jahre vergingen, meine Forschungen machten gute Fortschritte, aber ich konnte einfach nicht schreiben. Schließlich gelangte ich zu der Ansicht, dass ein Künstler nur durch die Kunst erleuchtet werden kann, ich gab also mein Dissertationsvorhaben ganz auf und beschloss stattdessen, einen Roman über Nietzsche zu schreiben. Aber die Schreibblockade ließ sich dadurch weder überlisten noch vertreiben. Sie blieb so mächtig und unverrückbar wie ein Granitblock. Es ging einfach nicht voran. Und so ist es bis heute geblieben.«

Ich war sprachlos. Paul war jetzt vierundachtzig. Er musste seine Dissertation demnach mit Mitte zwanzig begonnen haben, vor sechzig Jahren also. Ich hatte von ewigen Studenten gehört, aber sechzig Jahre? Sechzig Jahre lang in der Warteschleife des Lebens? Nun, hoffentlich nicht. Das war doch wohl nicht möglich.

»Paul, erzählen Sie mir von Ihrem Leben nach Ihrer Studienzeit.«

»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Natürlich kam die Universität irgendwann zu dem Schluss, dass ich das Zeitlimit überschritten hatte, zog die Reißleine und beendete meinen Status als Student. Aber Bücher lagen mir im Blut, und ich kam nie wirklich los von ihnen. Ich nahm eine Stelle als Bibliothekar in einer staatlichen Universität an, wo ich bis zu meiner Pensionierung blieb. Und all die Jahre versuchte ich erfolglos zu schreiben. Das ist alles. Das ist mein Leben. Punkt.«

»Erzählen Sie mir mehr. Ihre Familie? Die Menschen in Ihrem Leben?«

Paul wirkte ungeduldig und spuckte nur hastig heraus: »Keine Geschwister. Zweimal verheiratet. Zweimal geschieden. Erbärmlich kurze Ehen. Keine Kinder, Gott sei Dank.«

Das wird ja ziemlich seltsam, dachte ich. Anfangs so umgänglich, scheint Paul nun fest entschlossen, mir so wenige Informationen wie möglich zu geben. Was ist hier los?

Ich bohrte nach. »Sie hatten die Absicht, einen Roman über Nietzsche zu schreiben, und in Ihrer E-Mail erwähnten Sie, dass Sie meinen Roman Und Nietzsche weinte gelesen hätten. Können Sie mir mehr darüber sagen?«

»Ich verstehe Ihre Frage nicht.«

»Welche Gefühle hatten Sie, als Sie meinen Roman lasen?«

»Am Anfang war er ein bisschen schwerfällig, aber dann kam er in Fahrt. Trotz der gestelzten Sprache und den stilisierten, gekünstelten Dialogen las er sich alles in allem nicht schlecht.«

»Nein, nein, was ich meinte, war Ihre Reaktion auf diesen Roman in Anbetracht dessen, dass Sie ja selbst einen Roman über Nietzsche schreiben wollten. Da müssen doch irgendwelche Gefühle aufgekommen sein.«

Paul schüttelte den Kopf, als wünschte er, mit dieser Frage nicht belästigt zu werden. Etwas ratlos fuhr ich fort.

»Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? War mein Roman der Grund dafür, dass Sie ausgerechnet mich für eine Konsultation wollten?«

»Egal was der Grund war, jedenfalls sitzen wir jetzt hier.«

Das wird ja von Minute zu Minute merkwürdiger, dachte ich. Wenn ich ihm einen brauchbaren Rat geben wollte, musste ich unbedingt mehr über ihn erfahren. Also wandte ich mich wieder einmal meinem »verlässlichen Helfer« zu, einer Frage, die stets zu einer Fülle von Informationen führt. »Ich muss mehr über Sie erfahren, Paul. Ich glaube, es würde unsere heutige Arbeit erleichtern, wenn Sie mich so detailliert wie möglich durch einen typischen 24-Stunden-Tag Ihres Lebens führten. Suchen Sie sich einen beliebigen Tag Anfang dieser Woche aus und beginnen Sie mit dem Aufwachen am Morgen.« Diese Frage stelle ich fast immer, denn sie liefert unschätzbare Informationen über ziemlich viele Bereiche eines Patientenlebens – Schlaf, Träume, Essgewohnheiten und Arbeitsmuster –; aber vor allem erfahre ich viel darüber, welche Rolle andere Menschen im Leben eines Patienten spielen.

Aber Paul ließ sich auf mein Fragespiel in keinster Weise ein und schüttelte nur wegwerfend den Kopf. »Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Über viele Jahre führte ich einen ausführlichen Briefwechsel mit meinem Doktorvater, Professor Claude Müller. Sie kennen sein Werk?«

»Nun, ich kenne seine Nietzsche-Biografie. Sie ist ganz ausgezeichnet.«

»Gut, sehr gut, ich freue mich außerordentlich, dass Sie so denken«, sagte Paul, steckte eine Hand in den Aktenkoffer und förderte einen dicken Ringordner zutage. »Nun, ich habe diese Korrespondenz mitgebracht, und ich möchte, dass Sie sie lesen.«

»Wann? Sie meinen jetzt?«

»Ja, es gibt nichts Wichtigeres, womit wir uns in dieser Sitzung beschäftigen könnten.«

Ich sah auf die Uhr. »Aber wir haben nur diese eine Sitzung, und das zu lesen, nimmt bestimmt eine oder zwei Stunden in Anspruch, dabei gibt es so viel Wichtigeres, was wir …«

»Dr. Yalom, vertrauen Sie mir, ich weiß, worum ich Sie bitte. Fangen Sie an. Bitte.«

Ich war perplex. Was tun? Er scheint fest entschlossen. Ich habe ihn auf unsere begrenzte Zeit hingewiesen, und ihm ist vollkommen bewusst, dass er nur diese eine Sitzung hat. Andererseits weiß Paul vielleicht genau, waser tut. Vielleicht meint er, dass diese Korrespondenz alle Informationen enthält, die ich brauche. Nun ja, je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich: So muss es sein.

»Paul, ich vermute, Sie wollen damit sagen, dass diese Korrespondenz alle notwendigen Informationen über Sie enthält?«

»Wenn Ihnen eine Bestätigung Ihrer Vermutung wichtig ist, damit Sie es lesen, dann ist die Antwort Ja.«

Höchst ungewöhnlich. Ein vertraulicher Dialog ist Teil meines Berufes, auf diesem Terrain bin ich zu Hause. Da fühle ich mich aufgehoben. Aber in diesem Dialog scheint alles schief und krumm und aus den Fugen geraten zu sein. Vielleicht sollte ich mich nicht so sehr dagegenstemmen und einfach mit dem Strom schwimmen. Schließlich ist es seine Stunde. Er bezahlt mich für die Zeit.

Ich war ein bisschen verwirrt, gab mich aber geschlagen und streckte die Hand nach dem Manuskript aus.

Als Paul mir den dicken Ringordner überreichte, bemerkte er dazu, dass der Briefwechsel sich über fünfundvierzig Jahre erstrecke und 2002 mit dem Tod von Professor Müller geendet habe. Ich begann, den Ordner durchzublättern, um mich mit dem Thema vertraut zu machen. Viel Sorgfalt war in diese Sammlung geflossen. Anscheinend hatte Paul alles, was zwischen den beiden hin- und hergegangen war, aufgehoben, katalogisiert und datiert, sowohl formlose Mitteilungen wie auch lange, weitschweifige Briefe. Professor Müllers Briefe waren sauber getippt und mit seiner kleinen, gestochenen Unterschrift versehen, während Pauls Briefe – sowohl die frühen Durchschläge wie auch die späteren Fotokopien – einfach mit dem Buchstaben »P« endeten.

Paul nickte mir zu. »Fangen Sie bitte an.«

Ich las die ersten paar Briefe und stellte fest, dass es sich um einen außerordentlich kultivierten und fesselnden Briefwechsel handelte. Obwohl Professor Müller Paul offensichtlich großen Respekt zollte, schalt er ihn doch für sein ausgesprochenes Faible für Wortspiele. Im allerersten Brief schrieb er: »Ich stelle fest, dass Sie Worte lieben, Mr. Andrews. Es macht Ihnen Spaß, mit ihnen zu spielen. Aber Worte sind nur die Noten. Die Gedanken sind es, welche die Melodie formen. Es sind die Gedanken, die unserem Leben Struktur verleihen.«

»Ich bekenne mich schuldig«, gab Paul im folgenden Brief zur Antwort. »Ich nehme Worte nicht nur auf und verdaue sie, ich will mit ihnen tanzen. Ich hoffe sehr, dass ich mich dieses Vergehens immer schuldig machen werde.« Einige Briefe später hatten sie trotz ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellung und dem halben Jahrhundert, das sie voneinander trennte, die formellen Anreden Mister und Professor fallen lassen und sprachen sich mit ihren Vornamen Paul und Claude an.

Mein Blick fiel auf eine Aussage, die Paul in einem anderen Brief getroffen hatte: »Es gelingt mir immer, meine Weggefährten zu verblüffen.« Ich hatte also Gesellschaft. Paul fuhr fort: »Daher wird die Einsamkeit mein ständiger Begleiter sein. Ich weiß, dass ich den Fehler begehe, zu glauben, dass andere meine Leidenschaft für große Worte teilen. Ich weiß, dass ich ihnen meine Leidenschaften aufdränge. Sie können sich nicht vorstellen, Claude, wie schnell alle Lebewesen die Flucht ergreifen und auseinanderstieben, wenn ich nur in ihre Nähe komme.«

Das klingt wichtig, dachte ich. Die Aussage»Die Einsamkeit wird mein ständiger Begleiter sein« ist eine nette, kosmetische Umschreibung und verleiht ihr einen poetischen Drall, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein sehr einsamer alter Mann ist.

Und dann, ein paar Briefe weiter, hatte ich ein Aha-Erlebnis, als ich über einen Abschnitt stolperte, der möglicherweise den Schlüssel zum Verständnis dieser ganzen surrealen Konsultation lieferte. Paul schrieb: »Sie sehen selbst, Claude: Was bleibt mir anderes übrig, als mich nach dem wachsten und vornehmsten Geist umzusehen, den ich nur finden kann? Ich brauche einen Geist, der meine Sensibilitäten, meine Liebe zur Poesie mit größter Wahrscheinlichkeit zu schätzen weiß, einen Geist, so pointiert und kühn, dass er mit mir in Dialog treten kann. Schlägt Ihr Puls bei einem dieser Worte schneller, Claude? Ich brauche einen leichtfüßigen Partner für diesen Tanz. Würden Sie mir die Ehre erweisen?«

Mir fiel es wie Schuppen von den Augen: Nun wusste ich, weshalb Paul darauf bestand, dass ich diese Korrespondenz las. Es war so offensichtlich. Wie konnte ich das übersehen haben? Professor Müller war vor zwölf Jahren gestorben, und nun warf Paul die Angel nach einem neuen Tanzpartner aus! Und genau hier kam mein Roman über Nietzsche ins Spiel! Kein Wunder, dass ich so verwirrt war. Ich glaubte ihn zu interviewen, während er in Wirklichkeit mich interviewte. Das ist es, was hier abgeht, zweifellos.

Ich schaute kurz zur Zimmerdecke und überlegte, wie ich diese aufschlussreiche Erkenntnis in Worte fassen sollte, als Paul mich aus meinen Tagträumen riss, auf seine Armbanduhr deutete und anmerkte: »Bitte, Dr. Yalom, die Zeit läuft uns davon. Bitte lesen Sie weiter.« Ich befolgte seinen Wunsch. Die Briefe fesselten mich, und mit Vergnügen tauchte ich wieder in deren Lektüre ein.

In den ersten Dutzend Briefen gab es anscheinend eine klar definierte Schüler-Lehrer-Beziehung. Claude stellte Paul oft Aufgaben, wie etwa: »Ich möchte, dass Sie eine Abhandlung schreiben, in der Sie die Misogynie bei Nietzsche mit der Misogynie bei Strindberg vergleichen.« Ich ging davon aus, dass Paul derlei Aufgaben erledigte, auch wenn ich keine weitere Erwähnung darüber im Briefwechsel fand. Offenbar hatten sie seine Aufgaben persönlich besprochen. Doch ungefähr nach einem halben Jahr löste sich die Schüler-Lehrer-Beziehung allmählich auf. Von Aufgaben wurde nur noch selten gesprochen, und manchmal war es schwierig auseinanderzuhalten, wer der Lehrer war und wer der Schüler. Claude schickte einige seiner selbst verfassten Gedichte an Paul und bat ihn um kritische Stellungnahme. Pauls Antworten waren durchaus direkt, etwa wenn er Claude mahnte, er solle seinen Intellekt ausschalten und lieber auf seine Gefühle hören. Claude andererseits kritisierte an Pauls Gedichten, dass sie zwar Leidenschaft besäßen, aber keinen allgemein verständlichen Inhalt.

Mit jedem weiteren Brief wurde ihre Beziehung vertrauter und intensiver. Ich fragte mich, ob ich vielleicht die Überreste einer großen Liebe, vielleicht Pauls einziger Liebe im Leben, in Händen hielt. Vielleicht leidet Paul an chronischer, unbewältigter Trauer. Ja, ja – das ist es bestimmt. Das versucht er mir zu sagen, wenn er mich auffordert, diese Briefe an den Toten zu lesen.

Nach und nach zog ich eine Hypothese nach der anderen in Betracht, doch schlussendlich lieferte mir keine davon die lückenlose Erklärung, nach der ich suchte. Je mehr ich las, desto mehr Fragen taten sich auf. Weshalb hatte Paul mich aufgesucht? Als sein Hauptproblem nannte er eine Schreibblockade, doch weshalb zeigte er kein wie auch immer geartetes Interesse daran, seine Schreibblockade zu erforschen? Weshalb weigerte er sich, mir Details aus seinem Leben zu nennen? Und weshalb bestand er so darauf, dass ich unsere ganze gemeinsame Zeit damit verbrachte, diese Briefe aus längst vergangenen Tagen zu lesen? Dem mussten wir nachgehen. Ich beschloss, alle diese Fragen anzusprechen, bevor wir uns voneinander verabschiedeten.

Dann entdeckte ich einige Briefe, die mich stutzig machten. »Paul, Ihre exzessive Glorifizierung reiner Erfahrung driftet in eine gefährliche Richtung. Ich muss Sie noch einmal an Sokrates’ Mahnung erinnern, dass ein ungeprüftes Leben nicht lebenswert ist.«

Gut gemacht, Claude, lobte ich ihn insgeheim. Genau mein Standpunkt. Ich identifiziere mich vollkommen mit Ihnen, wenn Sie Paul drängen, sein Leben zu überprüfen.

Aber Paul reagierte in seinem nächsten Brief scharf. »Wenn ich die Wahl zwischen Leben und Überprüfen habe, werde ich jederzeit das Leben vorziehen. Ich scheue das Übel der Erklärung und bitte Sie inständig, dasselbe zu tun. Der Drang, alles erklären zu wollen, ist eine Epidemie im modernen Denken und wird überwiegend von den heutigen Therapeuten übertragen: Jeder Seelenklempner, der mir bis dato untergekommen ist, leidet an diesem Übel, das süchtig macht und ansteckend ist. Erklärung ist eine Illusion, eine Fata Morgana, ein Konstrukt, ein einlullendes Wiegenlied. Erklärung hat keine Existenz. Nennen wir sie bei ihrem richtigen Namen: Sie ist der Schutzmechanismus eines Feiglings gegen den alles verkrampfenden, hasenfüßigen Schrecken der Unsicherheit, Gleichgültigkeit und Willkürlichkeit der schieren Existenz.« Ich las diesen Abschnitt ein zweites und ein drittes Mal und schwankte. Mein Entschluss wankte, auch nur einen der Gedanken zu postulieren, die in meinem Kopf arbeiteten. Ich wusste, es bestand nicht die geringste Chance, dass Paul meiner Einladung zum Tanz folgen würde.

Ab und zu hob ich den Kopf und sah Pauls Blick auf mich gerichtet, der jede meiner Reaktionen registrierte, und mir bedeutete, weiterzulesen. Aber schließlich, als ich sah, dass uns nur noch zehn Minuten blieben, klappte ich den Ordner zu und übernahm fest entschlossen wieder das Ruder.

»Paul, wir haben nur noch wenig Zeit, und es gibt noch einige Dinge, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Es behagt mir nicht, dass wir uns dem Ende unserer Sitzung nähern und ich das eigentliche Problem, weswegen Sie mich kontaktiert haben, überhaupt noch nicht angesprochen habe – Ihr Hauptproblem, Ihre Schreibblockade.«

»Das habe ich nie gesagt.«

»Aber in Ihrer E-Mail an mich schrieben Sie … hier, ich habe sie ausgedruckt …« Ich schlug meine Mappe auf, doch noch bevor ich die Kopie finden konnte, antwortete Paul:

»Ich weiß, was ich geschrieben habe. Ich hätte gern ein Konsultationsgespräch. Ich habe Ihren Roman Und Nietzsche weinte gelesen und frage mich, ob Sie bereit wären, einen Schriftstellerkollegen mit Schreibblockade zu empfangen.«

Ich sah ihn an, erwartete ein Grinsen, doch es war ihm vollkommen ernst. Er hatte tatsächlich gesagt, er habe eine Schreibblockade, hatte sie aber nicht ausdrücklich als das Problem bezeichnet, weswegen er Hilfe suchte. Es war ein verbaler Hinterhalt, und ich versuchte, meinen Ärger hinunterzuschlucken, dass ich mich so aufs Glatteis hatte führen lassen.

»Ich bin es gewohnt, Menschen mit Problemen zu helfen. Damit beschäftigt sich ein Therapeut. Deshalb ist es nur natürlich, dass ich davon ausgegangen bin.«

»Das verstehe ich vollkommen.«

»Also gut, fangen wir von vorn an. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann.«

»Ihre Gedanken zu diesem Briefwechsel?«

»Können Sie das bitte präzisieren? Es würde mir helfen, meine Bemerkungen zu strukturieren.«

»Jede einzelne Beobachtung wäre außerordentlich hilfreich für mich.«

»Also gut.« Ich schlug mein Notizheft auf und blätterte es durch. »Wie Sie wissen, konnte ich in der kurzen Zeit nur einen Bruchteil lesen, aber insgesamt war ich fasziniert davon. Die Briefe sprühen vor Intelligenz und Gelehrsamkeit auf höchstem Niveau. Der Wechsel der Rollen hat mich beeindruckt. Anfangs waren Sie der Schüler, und er war der Lehrer. Aber offensichtlich waren Sie ein ganz besonderer Schüler: Innerhalb von wenigen Monaten korrespondierten dieser junge Student und dieser renommierte Professor auf Augenhöhe. Zweifellos hatte er größten Respekt vor Ihren Anmerkungen und Beurteilungen. Er bewunderte Ihre Prosa, schätzte Ihre Kritik an seiner Arbeit, und ich kann nur vermuten, dass die Zeit und die Energie, die er Ihnen widmete, bei Weitem das überstiegen haben müssen, was er einem normalen Studenten auch nur im Entferntesten zugestanden hätte. Und in Anbetracht dessen, dass der Briefwechsel noch lange über Ihre Studienzeit hinaus fortdauerte, gibt es natürlich keinen Zweifel, dass Sie und er einander ungeheuer wichtig waren.«

Ich sah Paul an. Er saß still vor mir, mit Tränen in den Augen, und saugte gierig alles in sich auf, was ich sagte; ganz offensichtlich lechzte er nach mehr. Endlich, endlich war ein Kontakt zwischen uns hergestellt. Endlich hatte ich ihm etwas gegeben. Ich konnte von einem Vorgang Zeugnis ablegen, der Paul außerordentlich wichtig war. Ich, und nur ich, konnte bezeugen, dass ein bedeutender Mann Paul Andrews für bedeutend gehalten hatte. Aber der bedeutende Mann war vor Jahren gestorben, und Paul war nun zu schwach, um diese Tatsache allein zu tragen. Er brauchte einen Zeugen, eine angesehene Persönlichkeit, und er hatte mich ausgewählt, diesen Part zu übernehmen. Ja, daran hegte ich keinen Zweifel. Diese Erklärung barg den Duft der Wahrheit.

Nun galt es, einige der Gedanken zu übermitteln, die für Paul von Wert waren. Als ich auf meine vielen Erkenntnisse und die wenigen verbleibenden Minuten zurückblickte, wusste ich nicht so recht, wo ich anfangen sollte, und beschloss schließlich, mit dem Offensichtlichsten zu beginnen: »Paul, was mich an Ihrem Briefwechsel am meisten beeindruckt hat, waren die Intensität und Zartheit der Bindung zwischen Ihnen und Professor Müller. Für mich war das eine tiefe Liebe. Sein Tod muss schrecklich für Sie gewesen sein. Ich frage mich, ob dieser Verlust noch immer schmerzt und ob das der Grund dafür ist, dass Sie eine Konsultation wollten. Was meinen Sie?«

Paul gab keine Antwort. Er streckte nur die Hand nach dem Manuskript aus. Ich gab es ihm. Er klappte seinen Aktenkoffer auf, packte den Ordner mit der Korrespondenz weg und zog den Reißverschluss zu.

»Habe ich Recht, Paul?«

»Ich habe eine Konsultation bei Ihnen gewünscht, weil ich sie gewünscht habe. Und jetzt hat die Konsultation stattgefunden, und ich habe genau das bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Sie haben mir geholfen, außerordentlich gut geholfen. Nichts Geringeres hatte ich erwartet. Vielen Dank.«

»Einen Moment bitte noch, bevor Sie gehen, Paul. Mir ist es immer wichtig, dass ich verstehe, was hilft. Könnten Sie mir kurz sagen, was genau Sie von mir bekommen haben? Wenn dies klarer hervortritt, wird Ihnen das, wie ich glaube, in Zukunft gute Dienste leisten und mir und meinen zukünftigen Patienten vielleicht nützlich sein.«

»Irv, es tut mir leid, Sie mit so vielen ungelösten Rätseln zurückzulassen, aber unsere Zeit ist leider um.« Er schwankte, als er aufzustehen versuchte. Ich streckte den Arm aus und fasste ihn am Ellbogen, um ihn zu stützen. Dann streckte er sich, schüttelte mir die Hand und schritt frisch gestärkt aus meiner Praxis.

2WAS IST REAL?

Charles, ein sympathischer Geschäftsmann in leitender Position, hatte den entsprechenden Hintergrund: eine gediegene Ausbildung in Andover/Harvard und an der Harvard Business School, einen Großvater und Vater, die beide erfolgreiche Banker waren, und eine Mutter als Kuratoriumsvorsitzende eines hervorragenden Frauencolleges. Und er hatte das entsprechende Umfeld: eine Wohnung in San Francisco mit Panoramablick von der Golden Gate zur Bay Bridge, eine bezaubernde, gesellschaftlich aktive Ehefrau, ein Gehalt im mittleren sechsstelligen Bereich und ein Jaguar XKE Cabrio. Und das alles im fortgeschrittenen Alter von siebenunddreißig Jahren.

Nur sein Inneres war nicht entsprechend: von Selbstzweifeln, Selbstanklagen und Schuldgefühlen geplagt, litt Charles jedes Mal unter Schweißausbrüchen, wenn er nur ein Polizeiauto auf der Autobahn sah. »Frei flottierende Schuldgefühle, die nach einem Vergehen forschen, das bin ich«, scherzte er. Darüber hinaus erniedrigte er sich in seinen Träumen gnadenlos: Er sah sich mit großen, nässenden Wunden zusammengekauert in einem Keller oder einer Höhle liegen; er war Abschaum, ein Tölpel, ein Krimineller, ein Hochstapler. Aber auch wenn er sich in seinen Träumen noch so sehr abwertete: Sein skurriler Sinn für Humor schien immer durch.

»Ich wartete in einer Gruppe von Leuten, die für eine Filmrolle vorsprachen«, erzählte er, als er mir in einer unserer ersten Sitzungen einen Traum schilderte. »Ich wartete, bis ich an der Reihe war, und spielte meine Rolle ziemlich gut. Und tatsächlich rief mich der Regisseur später wieder herein und gratulierte mir. Er erkundigte sich nach meinen früheren Filmrollen, und ich sagte ihm, dass ich noch nie in einem Film mitgespielt hätte. Er schlug die Hände auf den Tisch, stand abrupt auf und brüllte, während er hinausging: ›Sie sind kein Schauspieler, Sie spielen einen Schauspieler!‹ Ich rannte ihm hinterher und brüllte: ›Wenn man einen Schauspieler spielt, IST man ein Schauspieler!‹ Aber er ging einfach ungerührt weiter. Ich brüllte, so laut ich konnte: ›Schauspieler spielen andere Leute. Das ist es, was Schauspieler machen!‹ Aber es war zwecklos. Er war weg, und ich blieb allein zurück.«

Charles’ Unsicherheit schien fest in ihm verankert zu sein und immun gegen jedwede Art von Wertschätzung. Alles Positive – die eigene Leistung, sein beruflicher Aufstieg, Liebesbezeugungen von Frau, Kindern und Freunden, begeisterte Reaktionen von Kunden oder Arbeitgebern – floss so schnell durch ihn hindurch wie Wasser durch ein Sieb. Obwohl wir, wie ich fand, eine gute Arbeitsbeziehung hatten, ließ er es sich nicht ausreden, dass er mir auf die Nerven ging oder mich langweilte. Einmal erwähnte ich Löcher in seinen Taschen, und diese Bemerkung wirkte so sehr bei ihm nach, dass er während unserer Arbeit oft darauf zu sprechen kam. Nachdem wir stundenlang die Quellen seiner Selbstverachtung hinterfragt und alle üblichen Verdächtigen unter die Lupe genommen hatten – schlechtes Abschneiden bei IQ- und SAT-Tests, die Unfähigkeit, sich gegen den Klassenrowdy in der Grundschule zu wehren, Akne in der Pubertät, zwei linke Füße auf dem Tanzparkett, gelegentliche vorzeitige Samenergüsse, Sorgen wegen seiner geringen Penislänge –, stießen wir irgendwann auf die primäre Quelle seines düsteren Seelenzustands.

»Alles fing an einem Morgen an, als ich acht Jahre alt war«, erzählte mir Charles. »Mein Vater – ein Olympiasegler – fuhr an einem grauen, windigen Tag wie jeden Morgen mit seinem kleinen Boot von Bar Harbor, Maine, hinaus und kam nie mehr zurück. Dieser Tag hat sich in meinem Kopf eingegraben: diese schreckliche Nacht, in der die Familie kein Auge zugetan hat, der ständig zunehmende, brüllende Sturm, Mutter, die ständig hin und her lief, unsere Anrufe bei Freunden und bei der Küstenwache, unser gebanntes Starren auf das Telefon, das auf dem Küchentisch mit einem rotweißen Tischtuch stand, und unsere wachsende Angst vor dem heulenden Wind, als die Nacht hereinbrach. Und am schlimmsten von allem war das Wehklagen meiner Mutter früh am nächsten Morgen, nachdem die Küstenwache angerufen und berichtet hatte, dass sie sein leeres Boot kieloben im Wasser treibend entdeckt hatten. Die Leiche meines Vaters wurde nie gefunden.«

Tränen strömten über Charles’ Wangen, und Emotionen erstickten seine Stimme, als hätte sich der Vorfall erst gestern ereignet und nicht vor achtundzwanzig Jahren. »Damit war Schluss mit den guten Tagen, Schluss mit den stürmischen Umarmungen meines Vaters, mit Hufeisenwerfen, Halma und Monopoly. Ich glaube, damals wurde mir bewusst, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war.«

Charles’ Mutter trauerte ihr restliches Leben lang, und nie wieder kam jemand ins Haus, der ihm den Vater ersetzt hätte. So, wie er es sah, wurde er zu seinem eigenen Vater. Auf sich allein gestellt zu sein, hatte auch sein Gutes: sich selbst zu erfinden kann das Selbstwertgefühl enorm stärken. Aber es ist ein einsames Geschäft, und mitten in der Nacht sehnte Charles sich oft nach dem warmen heimischen Herd, der vor so langer Zeit erkaltet war.

Ein Jahr zuvor hatte Charles dann auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung James Perry kennen gelernt, einen Hightech-Unternehmer. Die beiden wurden Freunde, und nach mehreren Treffen bot James ihm eine attraktive Führungsposition in seinem neu gegründeten Unternehmen an. James, zwanzig Jahre älter als Charles, hatte das, was man den Golden Touch des Silicon Valley nennt, und obwohl er ein riesiges Vermögen angehäuft hatte, schaffte er es nicht, »aus dem Spiel auszusteigen«, wie er es ausdrückte. Und so gründete er weiterhin eine Firma nach der anderen. Obwohl ihre Beziehung komplex war – sie waren zugleich Freunde, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Mentor und Protegé –, bewältigten Charles und James diese Herausforderung mit Bravour. Ihre Tätigkeit war mit häufigen Reisen verbunden, aber immer wenn beide in der Stadt waren, ließen sie es sich nicht nehmen, sich nach Feierabend auf einen Drink zu treffen und zu plaudern. Sie sprachen über alles: die Firma, den Wettbewerb, neue Produkte, Personalprobleme, ihre Familien, Investitionen, aktuelle Filme, Urlaubspläne, was immer ihnen in den Sinn kam. Charles schätzte diese persönlichen Treffen sehr. Kurz nachdem sich die beiden kennen gelernt hatten, war es dann, dass Charles zum ersten Mal mit mir in Kontakt trat. So paradox es erscheinen mag, eine Therapie ausgerechnet in einer so glücklichen Zeit der Zuwendung und der Förderung anzustreben, gab es dafür doch eine einfache Erklärung: die Fürsorge und väterliche Zuwendung, die ihm James gab, fachte Charles’ Erinnerung an den Tod seines Vaters neu an und machte ihn bewusster für das, was ihm gefehlt hatte.

In unserem vierten Therapie-Monat bat Charles mich telefonisch um einen außerplanmäßigen Termin. Mit aschfahlem Gesicht kam er in mein Sprechzimmer. Langsam ging er zu seinem Stuhl, nahm umständlich Platz und brachte drei Worte heraus: »Er ist tot.«

»Charles, was ist passiert?«

»James ist tot. Schwerer Herzinfarkt. War sofort tot. Seine Witwe erzählte mir, dass sie mit ihren Kuratoriumskollegen beim Abendessen war und ihn beim Nachhausekommen zusammengesunken in einem Sessel im Wohnzimmer vorfand. Mein Gott, er war nicht einmal krank! Das war gänzlich, gänzlich unerwartet.«

»Wie schrecklich. Was für ein Schock muss das für Sie sein.«

»Wie soll ich es beschreiben? Mir fehlen die Worte. Er war ein so guter Mann, so freundlich zu mir. Ich war so privilegiert, ihn zu kennen. Ich wusste es! Die ganze Zeit wusste ich, dass das alles zu schön war, um von Dauer zu sein! Du meine Güte, ich fühle wirklich mit seiner Frau und seinen Kindern.«

»Und ich fühle mit Ihnen.«

In den folgenden zwei Wochen trafen Charles und ich uns zwei- bis dreimal die Woche. Er war unfähig zu arbeiten, schlief schlecht und weinte oft während unserer Sitzungen. Immer wieder drückte er seine Hochachtung für Perry aus und seine tiefe Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit. Der Schmerz vergangener Verluste kam wieder hoch, es ging dabei nicht nur um seinen Vater, sondern auch um seine Mutter, die nun seit drei Jahren und einem Monat tot war. Und um Michael, einen Freund aus Kindertagen, der in der siebten Klasse gestorben war, und um Cliff, den Betreuer eines Jugendcamps, der an einem geplatzten Aneurysma gestorben war. Immer wieder sprach Charles von Schock.

»Dann wollen wir Ihren Schock untersuchen«, schlug ich vor. »Was sind seine Zutaten?«

»Der Tod ist immer ein Schock.«

»Weiter. Erzählen Sie mir darüber.«

»Das ist doch naheliegend.«

»Fassen Sie es in Worte.«

»Zack. Das Leben ist vorbei. Einfach so. Man kann sich nirgends verstecken. So etwas wie Sicherheit gibt es nicht. Vergänglichkeit … das Leben ist vergänglich … das wusste ich … wer weiß das nicht? Aber ich habe nie viel darüber nachgedacht. Wollte nie darüber nachdenken. Aber James’ Tod bringt mich zum Nachdenken. Zwingt mich dazu. Die ganze Zeit. Er war älter, und ich wusste, dass er vor mir sterben wird. Das hat mich einfach dazu gebracht, mich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen.«

»Erzählen Sie weiter. Mit welchen Dingen?«

»Mit meinem eigenen Leben. Mit meinem Tod, der vor mir liegt. Mit der Endgültigkeit des Todes. Damit, für immer tot zu sein. Der Gedanke, für immer tot zu sein, hat sich irgendwie in meinem Kopf festgesetzt. Sie wissen gar nicht, wie ich meine katholischen Freunde um diese Geschichte mit dem Leben nach dem Tod beneide. Ich wünschte, ich könnte auch an so was glauben.« Er holte tief Luft und sah mich an. »Genau, darüber denke ich nach. Und ich stelle mir einen Haufen Fragen darüber, was wirklich wichtig ist.«

»Erzählen Sie mir davon.«

»Ich denke darüber nach, wie witzlos es ist, mein ganzes Leben in der Firma zuzubringen und mehr Geld zu verdienen, als ich brauche. Ich habe inzwischen genügend Geld, und trotzdem ackere ich weiter. Genau wie James. Mein bis jetzt gelebtes Leben macht mich traurig. Ich hätte ein besserer Ehemann, ein besserer Vater sein können – Gott sei Dank ist es dazu noch nicht zu spät.«

Gott sei Dank ist es dazu noch nicht zu spät. Mir gefiel dieser Gedanke. Ich kenne viele Leute, denen es gelungen ist, ihre Trauer positiv zu nutzen. Die Konfrontation mit den brutalen Fakten des Lebens öffnete ihnen die Augen und brachte sie dazu, wichtige Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Mir schien, als ob das auch für Charles gelten könnte, und hoffte ihm dabei zu helfen, diesen Weg einzuschlagen.

Aber ungefähr drei Wochen nach James Perrys Tod kam Charles vollkommen aufgewühlt in mein Sprechzimmer. Er atmete schnell, legte eine Hand auf die Brust, um sich zu beruhigen, und als er sich langsam auf seinem Stuhl niederließ, stieß er geräuschvoll die Luft aus.

»Was bin ich froh, dass wir uns heute treffen. Hätten wir diesen Termin nicht schon vereinbart gehabt, hätte ich Sie wahrscheinlich gestern Abend noch angerufen. Ich habe gerade einen der Megaschocks meines Lebens erlebt.«

»Was ist passiert?«

»Margot Perry, die Witwe von James, hat mich gestern angerufen und mich gebeten, zu ihr zu kommen, weil sie etwas mit mir besprechen wollte. Gestern Abend habe ich sie dann besucht … also, ich komme direkt zum Punkt: Sie sagte Folgendes zu mir: ›Ich wollte es dir nicht erzählen, Charles, aber zu viele Leute wissen es inzwischen, und mir ist es lieber, wenn du es von mir erfährst als von jemand anderem. James ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben. Er hat Selbstmord begangen.‹ Und seitdem kann ich nicht mehr klar denken. Die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt.«

»Wie schrecklich für Sie! Was geht jetzt in Ihnen vor?«

»Unglaublich viel. Ich befinde mich in einem totalen Gefühlschaos. Es ist schwierig, etwas Einzelnes herauszupicken.«

»Fangen Sie einfach irgendwo an.«

»Nun, einer der ersten Gedanken, der mir durch den Kopf schoss, war: Wenn er sich umbringen kann, dann kann ich das auch. Ich kann es nicht näher erklären, außer so, dass ich ihn so gut kannte und wir so vertraut miteinander waren, dass er wie ich war und ich wie er, und wenn er das tun konnte, wenn er sich umbringen konnte, dann kann ich das auch. Diese Vorstellung hat mich in Angst und Schrecken versetzt. Keine Bange – ich bin nicht selbstmordgefährdet, aber der Gedanke sitzt tief. Wenn er es konnte, kann ich das auch. Tod, Selbstmord: das sind keine abstrakten Gedanken. Jetzt nicht mehr. Sie sind real. Und warum? Warum hat er sich umgebracht? Ich werde es nie erfahren. Seine Frau hat keine Ahnung oder tut wenigstens so. Sie hat gesagt, sie sei aus allen Wolken gefallen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich es nie herausfinden werde.«

»Weiter, Charles. Was noch?«

»Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Er war so stark, so talentiert, hat mich so sehr unterstützt. War so fürsorglich, so aufmerksam, und doch muss er die ganze Zeit, in der er mir ein gemütliches Nest gebaut hat, so verzweifelt gewesen sein, dass er nicht mehr leben wollte. Was ist real? Was kann man glauben? Die ganze Zeit, die er mich unterstützte, mir väterliche Ratschläge gab, muss er sich mit dem Gedanken getragen haben, sich umzubringen. Verstehen Sie, was ich meine? Diese wunderbaren, durch und durch glücklichen Zeiten, wenn er und ich zusammensaßen und uns unterhielten, diese vertrauten Momente, die wir gemeinsam erlebt haben – nun, jetzt weiß ich, dass diese Zeiten nicht existiert haben. Ich fühlte mich eingebunden, habe ihm alles anvertraut, aber es war eine Ein-Mann-Show. Er war nicht da. Er war nicht glücklich. Er dachte daran, sich um die Ecke zu bringen. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich habe mir meine Realität selbst erschaffen.«

»Und was ist mit dieser Realität hier? Mit diesem Raum? Mit Ihnen und mir? Die Art, wie wir zusammen sind?«

»Ich weiß nicht, worauf ich vertrauen kann, wem ich vertrauen kann. So etwas wie ein ›Wir‹ gibt es nicht. Ich bin wirklich allein. Ich bezweifle stark, dass Sie und ich in genau diesem Moment, während wir uns hier unterhalten, dasselbe erleben.«

»Ich hätte gern, dass wir so weit wie möglich ein ›Wir‹ sind. Es gibt immer eine unüberbrückbare Kluft zwischen zwei Menschen, aber ich möchte diese Kluft hier in diesem Raum so klein wie möglich halten.«

»Aber Irv, ich kann ja nur vermuten, was Sie denken und fühlen. Und Sie sehen ja, wie sehr ich mich in James getäuscht habe. Ich dachte, wir wären ein Duett gewesen, aber es war eine Solonummer. Ich bezweifle nicht, dass es hier wieder so ist, dass ich falsche Vermutungen über Sie anstelle.« Charles zögerte und fuhr dann plötzlich fort: »Was denken Sie jetzt gerade wirklich?«

Zwanzig oder dreißig Jahre zuvor hätte mich eine solche Frage mit Sicherheit kalt erwischt. Aber in dem Maß, in dem ich mich als Therapeut weiterentwickelte, habe ich gelernt, meinem Unbewussten zu vertrauen, dass es sich professionell und verantwortungsbewusst verhält. Ich weiß mit Sicherheit, dass es nicht wichtig ist, was ich über meine Gedanken sage, sondern dass ich bereit bin, meine Gedanken auszusprechen. Und deshalb sagte ich das, was mir als Erstes in den Sinn kam.

»Mein Gedanke in dem Augenblick, in dem Sie diese Frage gestellt haben, war ziemlich verquer. Es ging um etwas, was jemand kürzlich auf einer anonymen Website für Geheimnisse gepostet hat, und zwar: ›Ich arbeite bei Starbucks, und wenn Kunden unfreundlich sind, gebe ich ihnen koffeinfreien Kaffee.‹«

Charles sah mich fassungslos an und fing dann plötzlich an zu lachen. »Wie bitte? Was hat denn das jetzt miteinander zu tun?«

»Sie haben mich gefragt, woran ich gerade gedacht habe, und genau dieser Gedanke schoss mir durch den Kopf, dassjeder Mensch Geheimnisse hat. Lassen Sie mich versuchen, diesem Gedanken nachzuspüren. Der Gedankenfaden begann schon ein paar Minuten früher, als Sie gerade über das Wesen der Realität sprachen und wie Sie sie sich erschaffen. Und dann begann ich zu denken, wie Recht Sie doch haben. Realität ist nicht etwas, was einfach so ›da‹ ist; vielmehr konstruiert oder erschafft jeder von uns sie sich überwiegend selbst. Und dann – haben Sie Geduld, Sie haben mich schließlich gefragt, woran ich gerade dachte – dachte ich einen Moment lang an Kant, der uns lehrte, dass die Struktur unseres Geistes das Wesen der Realität, so wie wir sie erleben, aktiv beeinflusst. Und dann dachte ich an all die großen Geheimnisse, die ich im Laufe des halben Jahrhunderts gehört habe, in dem ich nun schon als Therapeut arbeite, und ich dachte darüber nach, dass es immer eine Kluft geben wird, sosehr wir uns auch danach sehnen, eins miteinander zu werden. Dann sinnierte ich, dass sich Ihre Erfahrung mit der Farbe Rot oder dem Geschmack von Kaffee stark von meiner Erfahrung mit ›rot‹ und ›Kaffee‹ unterscheiden wird, und zwar auf eine Art und Weise, die wir niemals wirklich begreifen können. Kaffee – ja,das ist es, das ist die Verbindung zu dem Starbucks-Geheimnis. Aber tut mir leid, Charles, tut mir leid, ich fürchte, dass ich viel zu weit abgeschweift bin.«

»Aber nein, ganz und gar nicht.«

»Sagen Sie mir, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, während ich gerade geredet habe.«

»Ich dachte: ›Nur zu.‹ Es gefällt mir, wenn Sie so sprechen. Es gefällt mir, wenn Sie mir Ihre Gedanken verraten.«

»Nun, es gibt noch einen Gedanken, der mir gerade gekommen ist, eine alte Erinnerung an eine Fallpräsentation in einem Seminar während meiner Studienzeit. Es ging um einen Patienten, der eine traumhaft schöne Hochzeitsreise auf irgendeiner tropischen Insel verlebt hatte. Es war eines der großartigsten Erlebnisse in seinem Leben gewesen. Aber die Ehe entwickelte sich im darauffolgenden Jahr so schlecht, dass sie sich scheiden ließen. Irgendwann erzählte ihm seine Frau, dass sie während ihrer ganzen gemeinsamen Zeit, auch während ihrer Hochzeitsreise, einem anderen Mann verfallen war. Seine Reaktion war der Ihren sehr ähnlich. Ihm ging auf, dass die idyllische Beziehung auf der tropischen Insel keine gemeinsame Erfahrung war, dass auch er ein Solo gespielt hatte. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern, aber was ich noch weiß, ist, dass er wie Sie gespürt hat, dass die Realität stark angeknackst war.«

»Realität angeknackst … das spricht mich an. Das kommt sogar in meinen Träumen vor. Vergangene Nacht hatte ich mehrere heftige Träume, an die ich mich allerdings nur bruchstückhaft erinnere. Ich war in einem Puppenhaus, berührte die Vorhänge und die Fenster und stellte fest, dass sie aus Papier und Zellophan waren. Das Haus kam mir filigran vor, instabil. Dann hörte ich laute Schritte und hatte Angst, jemand könnte auf das Haus treten.«