Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

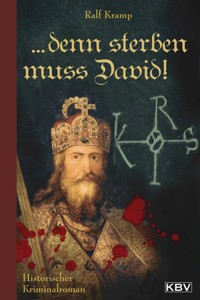

Im Jahr 800 nach Christus dringt nur selten etwas von der großen Reichspolitik bis in die kleinen Dörfer in der Eifel, dem kargen Landstrich im Süden der Kaiserpfalz Aachen. Als das Gehöft von Ennos Zieheltern überfallen und sein Onkel, seine Tante und ein durchreisender Bote von fremden Reitern getötet werden, fällt der Verdacht auf Enno, den ungeliebten Neffen, von dem man glaubt, dass er es auf das Erbe abgesehen hat. Niemand ahnt, dass der Überfall zur Vorbereitung eines teuflischen Plans dient, der den frisch gekrönten Kaiser Karl das Leben kosten soll. Enno kann fliehen und macht sich nun auf eigene Faust auf die Suche nach den Mördern. Eine geheimnisvolle Handschrift weist ihm dabei den Weg. Die Spur führt in die Stadt Aachen, in eine fremde Welt, an den Hof des Kaisers. Enno weiß nicht, wer die Verschwörer sind und welchen Hass sie gegen den Herrscher hegen, er kennt nur ihre Lösung: "... denn sterben muss David!"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ralf Kramp

... denn sterben muss David!

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Tief unterm Laub

Spinner

Rabenschwarz

Der neunte Tod

Abendgrauen (Hg.)

Still und starr

... denn sterben muss David!

Kurz vor Schluss

Abendgrauen II (Hg.)

Malerische Morde

Hart an der Grenze

Ein Viertelpfund Mord

Ein kaltes Haus

Abendgrauen III (Hg.)

Totentänzer

Nacht zusammen

Stimmen im Wald

Ralf Kramp, geboren 1963 in Euskirchen, lebt und arbeitet als Karikaturist, Krimiautor und Veranstalter von Krimi-Erlebniswochenenden in der Eifel. Für sein Krimi-Debüt Tief unterm Laub erhielt er 1996 den Eifel-Literatur-Förderpreis. Seither erschienen neun weitere Bücher bei KBV, unter anderem der historische Kriminalroman ... denn sterben muss David! (2001), seine Kurzkrimi-Sammlung Kurz vor Schluss (2001) und die Reihe um den kauzigen Helden Herbie Feldmann.

Im Jahr 2002 erhielt er den Kulturpreis des Kreises Euskirchen. Seit 2007 führt er mit seiner Frau Monika in Hillesheim das »Kriminalhaus« mit dem »Deutschen Krimi-Archiv« mit 26.000 Bänden, dem »Café Sherlock« und der Buchhandlung »Lesezeichen«.

www.ralfkramp.de

www.kriminalhaus.de

Ralf Kramp

... denn sterben muss David!

1. Auflage 2001

2. Auflage 2005

3. Auflage 2010

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlagillustration: Ralf Kramp

Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel

Printed in Germany

Print-ISBN 978-3-934638-82-2

E-Book-ISBN 978-3-95441-070-5

Für meine Eltern.

»O glücklichster Leser, wasche Deine Hände

und fasse so das Buch an,

drehe die Blätter sanft,

halte die Finger weit ab von den Buchstaben.

Der, der nicht weiß zu schreiben, glaubt nicht,

daß dies eine Arbeit sei.

O wie schwer ist das Schreiben:

Es trübt die Augen, quetscht die Nieren

und bringt zugleich allen Gliedern Qual.

Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet ...«

(Notiz des Schreibers eines westgotischen Rechtsbuchs aus dem 8. Jahrhundert.)

1. Kapitel

Es gab eine kleine Hütte an der Prüm, dort unten, wo das Flüsschen eine scharfe Kehre macht und der Wald bis an das Wasser heranreicht. Wenn der Fluss hohes Wasser führte, zitterten die Spitzen des Farnkrauts beständig über seiner Oberfläche. Die Mönche pflegten dort Fische zu fangen, von denen es an dieser Stelle reichlich gab.

Über dem Bergrücken war der erste zarte Schimmer des anbrechenden neuen Tages zu erahnen.

Die beiden Männer schwiegen verbissen, und unruhig schritt der eine von ihnen, ein finster dreinblickender Bursche mit wallendem schwarzen Bart, hin und her. Auch seinem Bruder, dessen Gesicht gleichmütiger schien, dessen Augen ruhig und mit besonnenem Blick die frühmorgendliche Schattenwelt zu durchdringen versuchten, gelang es kaum, seine Aufregung zu verbergen. Seine feingliedrigen Finger fuhren immer wieder nervös über den groben Stoff der Kapuze, die er über seinen kahlgeschorenen Schädel gezogen hatte.

Was wäre, wenn er nicht käme? Hatte er es sich am Ende anders überlegt, hatte seinen Hass bezähmt und war wieder in Lethargie verfallen, hatte er sich in sein bitteres Schicksal ergeben, wie damals, vor neun langen Jahren?

Die Luft war kühl, feucht, und klamm kroch der Morgen heran, Nebel senkte sich in das Tal. Ein großer Vogel glitt lautlos über ihre Köpfe hinweg, nur das Rauschen seiner Schwingen mischte sich unter das leise Gurgeln des Wassers weiter unterhalb.

Dann, endlich, hörten sie Schritte. Jemand näherte sich von Norden her durch den Wald und gab sich keine Mühe, sein Kommen zu verbergen. Rasch und ohne ein Geräusch zu verursachen, suchten die beiden Schutz hinter dem dichten Laub des Waldrandes.

Farnwedel schoben sich auseinander, Geäst knackte, und eine Gestalt erschien auf der kleinen Lichtung. Rauher, schmuckloser Stoff baumelte bis auf die Knöchel, die knotigen Füße steckten in ledernen Sandalen. Ein derber Strick war um die Mitte des Leibes gebunden und hielt die Kutte verschnürt. Unnatürlich vornüber gebeugt stand er da, die Schultern hängend, den Kopf gesenkt, tiefer noch, als er es vor Jahren getan hatte. Der Rücken war gewölbt, unansehnlich verformt, unter der aschefarbenen Kleidung wölbte sich ein enormer Buckel empor.

Der bedeckte Kopf ging langsam rundum. Stumm suchte der Mann nach einer Spur der beiden Männer, mit denen er hier in den frühen Morgenstunden verabredet war.

Sie traten langsam und ohne Furcht aus ihren Verstecken.

»Wir haben auf dich gewartet«, sagte der Bärtige. »Lange. Es ist kalt in diesem Land. Selbst jetzt im Sommer. Vor zwei Tagen gab es noch Reif auf den Blättern. Mein Bruder und ich sind es leid, nur in der Nacht zu wandern.«

Ihr Gegenüber griff nach der Kapuze und schob sie ganz langsam in den Nacken. Auch er trug den kahlrasierten Schädel, der ihn als ein Geschöpf auswies, das weltlicher Zier nicht mehr länger bedurfte. Ein erster, neugieriger Sonnenstrahl stahl sich durch das Blätterdach und huschte über sein Gesicht. Es war immer noch ein wohlgeformtes Antlitz: Eine gerade, feine Nase und zwei skeptisch geschwungene Augenbrauen. Um den Mund hatten sich in den zurückliegenden Jahren tiefe Furchen der Verbitterung eingegraben. Nur der klare Blick aus strahlend blauen Augen war ungetrübt und musterte sie neugierig.

»Früher war es mir nicht möglich. Bei der matutina zu fehlen wäre verräterisch gewesen. Man hätte es sicherlich bemerkt. Abt Assuer hält mich zwar nicht mehr unter Bewachung, aber wenn ein Mönch beim Morgengebet fehlt, erregt er Verdacht.« Der Bucklige trat näher und berührte den kleineren der beiden Männer vorsichtig an der Schulter. »Theodo?«

Der Angesprochene nickte. »Eben der.«

»Und ich bin Theodbert«, fügte sein bärtiger Bruder an. »Wir sind die letzten unseres Geschlechts. Schon ein halbes Jahr sind unser Vater und unsere Mutter tot und begraben, eingegangen zwischen den Klostermauern von St. Jumiège. Dieses Schicksal soll uns nicht ereilen.«

»So hat es mir der Bursche berichtet, den ihr mir gesandt habt.« Seine Blicke wanderten unablässig über die Gesichter der beiden Männer. »Es tut gut, euch zu sehen. Es ist so lange her, dass ich jemanden getroffen habe, der meiner Erinnerung an jene Tage wieder eine Gestalt verleiht«, sagte der bucklige Mönch. Tränen traten in seine Augen, und er wandte sich ab. »So viel Zeit ist seither vergangen. Unsere Tage sind so randvoll gefüllt mit frommen Gebeten und gottgefälliger Arbeit, dass es mir manchmal beinahe erscheint, als sei dies nun meine Bestimmung bis ans Ende meiner Tage.« Er trat von einem Fuß auf den anderen und senkte den Kopf. Seine Hände suchten Halt an den jungen Birkenstämmen.

»Willst du uns sagen, dass wir nicht auf deine Hilfe zählen können?«, fragte Theodo leise und beinahe ängstlich. Sein Bruder öffnete bereits den Mund, um wütend loszupoltern, als der Bucklige herumfuhr und sich aufreckte, so gut er konnte. Seine Augen waren voller Empörung weit aufgerissen. »Niemals!«, rief er. »Wie könnte ich euch zurückweisen? Wie könnte ich euch meine Mithilfe versagen? Ist nicht unser Schicksal dasselbe? Haben wir nicht Jahr um Jahr in der Gefangenschaft der Klostermauern verbracht, egal ob in St. Jumiège oder hier in Prüm, durch den Befehl ein und desselben Mannes? Ist er nicht unser aller Verderben, der Mann, der sich König... ja, seit dem letzten Weihnachtsfest nun auch noch... Kaiser nennt?« Er spuckte den Titel geradezu in die kühle Morgenluft. »Nein!«, schrie er dann. »Nein! Unser Schicksal ist nicht dasselbe! Ihr habt Vater und Mutter verloren. In der Ferne liegen sie jetzt begraben und durften ihre Heimat nie wiedersehen! Mein Vater aber...« Einen Moment lang herrschte Stille, bevor er weitersprach. »Er ist der, der uns all dies angetan hat. Also zählt mich zu den Euren.«

Theodbert war versucht, ihm vor Erleichterung kameradschaftlich auf die Schulter zu schlagen, aber er schreckte vor dem deformierten Körper zurück und riss statt dessen die kraftvoll geballte Faust in die Luft. »Für einen Augenblick war mir so, als sei alles umsonst gewesen. Das jahrelange Ausharren, unsere Flucht aus dem Kloster, der beschwerliche Weg hierher. Aber jetzt...«

»Ich habe alles so getan, wie ihr es mir habt mitteilen lassen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass Bruder Ulfried aus Trier solchen Dingen nicht abgeneigt ist. Es war ja beinahe ein Wunder, dass ausgerechnet er es war, der in diesen Tagen in unserem Kloster weilte. Er ist begabt und hegt keine Skrupel. Das ist gut. Ein anderer an seiner Stelle hätte den Plan ohne Zögern ans Licht gebracht.« In den Augen des Buckligen glomm ein verwegenes Leuchten auf. Er hatte begonnen, unablässig seine Hände zu reiben. »Es kann gelingen, soviel ist sicher. Der Plan ist gut. Oh ja, er ist gut.«

»Wann werden wir es bekommen?«, fragte Theodo.

»In drei Tagen wird ein Bote aus Trier Rast in Dalaheim machen. Er trägt das bei sich, was wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Bruder Ulfried hat es mir versprochen, bevor er abreiste.«

Die beiden Brüder nickten einander zu. »Gut, wir werden dort sein.«

»Was ist mit dem Burschen, den ihr ins Kloster geschickt habt? Er hat sich nicht besonders geschickt angestellt. Fast wäre er aufgefallen.«

Einen Moment lang blieb es still. Dann wies Theodbert auf die Hütte im Hintergrund. »Er ist nicht bei Bewusstsein. Wir haben ihn gefesselt. Du hast ganz recht erkannt: Er ist nicht besonders geschickt. Wir haben ihn auf unserem Weg hierher kennengelernt. Er war der Erstbeste, aber wir brauchten jemanden.«

»Und nun?«

Während Theodo in den Weiten seiner zerlumpten Kleidung nach etwas suchte, berichtete er: »Ein Teil des Klosters St. Jumiège ist ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer brach in der camba aus. Es war nicht schwer für uns, den Brand so zu legen, dass niemand Verdacht schöpfte. Ich tötete den jungen Burschen aus dem Dorf, der unserem Kellermeister von Zeit zu Zeit zu Willen war. Niemand kümmert es weiter, dass er verschwand.«

»Und ich habe einen einsamen Pilger umgebracht, der in der Nacht von mir eingelassen wurde. Seine Anverwandten werden glauben, dass er unter die Wölfe geraten ist. Ihre Gebeine aber werden, wenn die Schäden der Feuersbrunst erst einmal beseitigt sind, im Grab unserer Eltern beigesetzt werden.«

Theodo hatte einen Dolch hervorgeholt. »Dies ist der Dolch Tassilos von Bayern, unseres Vaters. Man hat ihn nie bei uns gefunden. Jetzt, nach all den Jahren, hat er uns schließlich geholfen.« Er hielt ihn dem Buckligen auf der flachen Hand entgegen.

»Wir haben getötet, um unseren Plan durchzuführen. Jeder hat ein Menschenleben auf dem Gewissen, und wir alle wissen, dass noch andere folgen werden, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Jetzt ist es an dir, Pippin.«

Der Bucklige schrak zurück. Sein Blick war angstvoll auf die blanke Klinge gerichtet. »Ich kann nicht! Oh nein, bei Gott, das kann ich nicht!«

»Du musst!«, zischte Theodbert und packte ihn am Arm. »Er könnte uns verraten. Je weniger Spuren wir hinterlassen, um so sicherer sind wir!«

»Oder willst du dein Leben hier beenden?« Der jüngere Bruder kam ihm bedrohlich nahe. »Willst du das? Hier, fernab von allem, was diese Welt schön macht, von allem, was dir zusteht? Bist du nicht Pippin, den sie den Buckligen nennen, den sein Vater verstoßen hat, weil er sich aufgelehnt hat? Pippin, den man seines Namens beraubt hat? Ein anderer Bastard deines Vaters trägt ihn nun! Hol ihn dir zurück! Dies ist die letzte Chance, die das Schicksal für dich bereithält!« Sodann packte er Pippins Hand und drückte den Griff des Dolches hinein.

Grob stieß sein Bruder Theodbert den Mönch in Richtung der Hütte, und stolpernd setzte der Bucklige den Weg fort. Am Eingang zögerte er noch einmal und blickte zurück. Aber die beiden versteinerten Mienen ließen ihm keine Wahl.

Alles ging ganz lautlos vonstatten. In der Finsternis des kleinen hölzernen Verschlags erkannte er die reglose Gestalt des Mannes, dem es noch vor wenigen Tagen gelungen war, ihn unbehelligt im Kloster aufzusuchen und die Nachricht der beiden bajuwarischen Brüder zukommen zu lassen. Er sah, dass er an Händen und Füßen gebunden war, dass in seinem Mund ein dreckiger Knebel steckte. Und als er sich niederkniete, den Dolch in beide Hände nahm und mit Wucht in den Leib des Bewusstlosen rammte, da schloss er die Augen, um nicht das Blut zu sehen, das hervorschoss, um nicht den Blick des Sterbenden zu sehen, der die Augen aufriss, als die Klinge in ihn eindrang.

Und in der Schwärze seiner Gedanken, da war es Karl, den er mit diesem Stoß tötete, der mächtige König der Franken, der schutzlos vor ihm lag und sich nicht wehrte. Sein Vater, sein Richter und sein Verderben. Und da holte er noch einmal aus und stieß erneut zu, und fühlte, wie das warme Blut über seine Hände rann.

Als die Söhne des toten Tassilo von Bayern wenig später nach ihm sahen, da ertönte aus der Ferne schon die Glocke des Klosters, die zur prim rief.

Pippin war schluchzend über der Leiche zusammengebrochen. Sein mächtiger Buckel bebte, seine Füße scharrten im Staub.

Theodo fasste ihn bei der Schulter.

»Du musst gehen, Freund«, sagte er ruhig. »Wir schaffen ihn fort. Der nächste Zug ist nun wieder an uns.«

»Von jetzt an kann uns niemand mehr aufhalten...«, sagte Theodbert fest.

»...denn sterben muss David!« vollendete Pippin leise.

2. Kapitel

Das Schwein stieß panische schrille Schreie aus, jedes Aufstampfen seiner Klauen wurde von heiserem Quieken und spitzem Kreischen begleitet, als es über den gestampften Lehm rund um den Hof galoppierte. Schließlich gelang es seinen Verfolgern, es an der Hauswand in die Enge zu treiben. Es waren Enno, ein junger Mann, dem die fransigen Haare ins Gesicht baumelten, und sein Onkel, ein fetter Kerl mit hervorquellenden Augen, die das Tier angriffslustig anvisierten. Schließlich warf sich der dicke Mann auf das Schwein, das sofort wieder lospreschen wollte, doch der Junge packte es beherzt um den Hals, und sein Onkel kriegte die Hinterläufe zu fassen, nachdem das Tier ihm ein paar kräftige Tritte in seinen fetten Wanst und gegen die Brust versetzt hatte. Ein Ohr des Schweins war eingerissen, Blut spritzte durch die Gegend und spritzte über Ennos Gesicht. Als es wenig später der Tante, die während der ganzen Zeit fluchend von einem Bein auf das andere gesprungen war, gelang, einen Strick um den Hals des Borstenviehs zu schlingen, konnte der Onkel das Tier schließlich zurück in das Gatter zerren, wo es hingehörte.

Enno klopfte sich den Lehm von den Kleidern, wischte sich mit dem Armrücken durch das blutbesprenkelte Gesicht und setzte ein schiefes Grinsen auf. »Puh, das war eine schöne Jagd«, konnte er gerade noch sagen, bevor ihn das schallende Klatschen der Ohrfeige seines Onkels überraschte. Der Schlag traf den jungen Mann so hart, dass er rücklings wieder im Dreck landete. »Du verdammter Schwachkopf!«, fluchte sein Onkel und wollte sich erneut auf ihn stürzen. »Das Vieh lässt du uns laufen, unser Bier säufst du, ich sollte dich erschlagen!« Aber die Tante, eine verhärmte Frau mit groben Gesichtszügen hielt ihn zurück. »Lass ihn, Mann, lass ihn. Du versündigst dich nur, und am Ende bist du der Dumme. Er wird nichts zu essen kriegen heute abend. Vielleicht erinnert er sich dann doch irgendwann einmal daran, wie viel Dank er uns schuldet, der blöde Trottel.«

Enno hockte auf dem Boden und rieb sich die feuerrote Wange. Unter seinen Fransenhaaren hindurch blickte er den beiden klobigen Gestalten nach, die im Haus verschwanden. Einen Trottel und einen Schwachkopf nannten sie ihn, das war seit jeher so. Er war jetzt schon zwanzig Jahre, ein erwachsener Mann also. Seit seine Eltern tot waren, lebte er auf dem Hof dieses Packs, von dem er betrübt feststellen musste, dass sie seine einzigen Verwandten waren. Manchmal war ihm danach, einfach seine Sachen zusammenzupacken und seiner Wege zu gehen. Aber dann hielt ihn die Bequemlichkeit doch wieder zurück, und er sagte sich, dass vielleicht ein Bett im Stroh oder ein bisschen was zu beißen so ein paar Schläge oder einen ordentlichen Arschtritt dann und wann allemal aufwogen.

Im Dorf glaubte man, er halte all das nur aus, weil er in Wirklichkeit darauf aus sei, in ein paar Jahren den Onkel und die Tante, die beide nicht mehr jung waren, zu beerben, und den ansehnlichen Hof, den sie bewirtschafteten, sein Eigen zu nennen. Schließlich war dem abscheulichen Gespann nie ein Kind geschenkt worden. Von Zeit zu Zeit dachte er daran, wie es sein würde, wenn einst der Tag käme, an dem der fette, alte Kerl seinen letzten weinstinkenden Atem aushauchen würde. Keine Träne würde Enno dann vergießen, soviel stand fest. Aber wäre es ein Grund zur Freude?

Schon von Kindesbeinen an, als Vater und Mutter noch lebten, hatte er das Gefühl gehabt, anders zu sein als die übrigen Kinder des Dorfes. Wenn die Burschen ihre Kräfte maßen und ihre Muskeln spielen ließen, war er nie dabei gewesen. Er war kein Schwächling, das beileibe nicht. Wenn zugepackt werden musste, war er zur Stelle. Aber es hatte ihm nie Spaß bereitet zu zeigen, was er alles vollbringen konnte, wenn er sich anstrengte. Er hatte oft den Eindruck, dass er unter den jungen Burschen, die er kannte, der einzige war, der seinen Kopf auch zum Nachdenken benutzte, statt nur zum Fressen, Saufen und Fluchen. Die Neugier war seine größte Untugend, dessen war er sich bewusst. Es hatte ihn immer gereizt, hinter die Dinge zu schauen, und es war ihm ein großes Geschenk, wenn sich einer der durchreisenden Männer, die bei seinem Onkel ein Schlafquartier bekamen, dazu herabließ, ihm von fremden Landschaften zu erzählen, die sie bereist hatten, von seltsamen Dingen, die sie mit sich trugen, und vom Leben am Hofe des Königs, in der Pfalz zu Aquis Granum. Denn da kamen sie zumeist her, oder aber es war das Ziel ihrer Reise. Das Ziel all der fremden Männer, der Mönche und Botschafter, die viele Tagesreisen unterwegs waren, die von viel weiter her kamen, als er je in seinem Leben vom Hause seines Onkels wegkommen würde.

Gerade jetzt gab es einen Gast, der zur Mittagszeit in der Siedlung Dalaheim angelangt war, auf einem stattlichen Pferd, pralle Satteltaschen voller Geheimnisse bei sich tragend, die er in die ferne Stadt zu bringen hatte. Er hatte abschätzig das notdürftige Lager betrachtet, das ihm der Onkel für die Nacht angeboten hatte, und hatte sich durstig über das Bier hergemacht, das die Tante ausschenkte, um ihn milde zu stimmen, da der Preis für das Nachtlager bei weitem zu hoch war. Ein paar Denare hatten den Besitzer gewechselt, und nun ruhte der Mann hinter der Scheune im Schatten eines Baumes und streckte seine nackten Zehen der Sonne entgegen. »Was ich bei mir trage, kann getrost einen Tag später an seinem Zielort angelangen«, hatte er Enno erklärt, als der ihm auf Geheiß seines Onkels einen weiteren Krug Bier an seinen Rastplatz gebracht hatte. »Dein Vater ist ein rechter Halsabschneider, und ich sollte noch bis zum Einbruch der Dunkelheit weiterreiten, bis nach Aquis Granum. Aber ich denke ich habe mir ein paar Stunden Rast redlich verdient. Durch den Eifelgau zu reisen, ist kein Kinderspiel.«

Dabei ließ er fortwährend den Kopf hin- und herwandern und sein Blick durchstreifte die Umgebung, als halte er nach etwas Ausschau. Und Enno war es, als sei dies nicht der wahre Grund für seinen Aufenthalt auf ihrer Hufe. Er zögerte einen Moment, und schließlich entschlüpfte ihm die Frage: »Was führt Ihr denn so wichtiges mit Euch, dass man es in Aquis Granum erwartet?« Wie schon gesagt, er war wirklich sehr neugierig.

Der grauhaarige Mann verzog den Mund zu einem Grinsen. Aus seiner Nase wucherte dichtes, graues Haar. »Das, mein Junge, kannst du nicht verstehen, glaube mir. Selbst wenn ich es dir zeigte, könntest du dir doch in deinem dummen Kopf keinen Reim darauf machen.« Und dann hatte er den Krug in einem Zug geleert, und er hatte ihn Enno zugeworfen. Sein Blick sagte ihm nur zu deutlich, dass er nun wieder allein gelassen werden wolle. Und wieder starrten seine Augen hinüber zu den Höfen von Wernar und von Erebold, die in der Ferne zu erkennen waren.

Und jetzt saß Enno also im Dreck, stank nach Schweineblut und war schon wieder mal ein »blöder Trottel« genannt worden, so, als seien die langen blonden Strähnen nur das Stroh, das aus seinem leeren Schädel herauswucherte.

Er rieb seine Hand, mit der er in die Schweinescheiße gegriffen hatte, an seiner Hose ab und rappelte sich auf.

Eines Tages würde er allen zeigen, dass er nicht der Dummkopf war, für den sie ihn alle hielten. Dann würden sie erkennen, dass sie die Trottel waren und er …

Er schnaubte verächtlich.

»Frag den Fremden, ob er noch was will!«, ertönte die schrille Stimme seiner Tante aus dem Haus. »Und wenn er etwas will, dann tu es!«

Er hasste den Klang ihrer Stimme, er hasste ihre Gestalt und ihre Worte. Sie waren wirklich elende Gestalten.

Enno trat wütend nach einem Huhn, das panisch kreischend davonflatterte, als er auf die Scheune zustapfte, in der man in einer Ecke den fremden Reisenden untergebracht hatte. Als er eintrat und mit seinem Blick das dämmrige Licht im Inneren zu durchdringen versuchte, stellte er fest, dass der Mann sich vermutlich wieder an seinem Ruheplatz unter dem Apfelbaum befand. Sein Pferd stand, friedlich mit den Kiefern mahlend, im hinteren Teil des Gebäudes. Es war dumpfig heiß unter dem Bretterdach, auf das die Sonne den ganzen Tag mit ungnädiger Härte ihre sengenden Strahlen geschickt hatte.

Neben dem Pferd, einem prächtigen Wallach mit edlem Zaumzeug, war dem Mann eine Schlafstatt im Stroh bereitet worden. Für Enno sah das recht einladend aus, und wenn er nicht eine gehörige Tracht Prügel seines Onkels damit riskiert hätte, hätte er sich gerne einen Moment auf dem komfortablen Lager niedergelassen, um zu sehen, wie bequem es denn so für einen Reisenden in ihrem Dorf bestellt wäre.

Gerade, als er sich anschickte, wieder hinauszugehen, um draußen nach dem Gast zu suchen, fiel sein Blick auf das Pferd und seine Satteltaschen. An der einen war die Schnalle geöffnet, und die lederne Schlaufe reckte sich geradezu auffordernd in die Höhe.

Was mochte bloß da drin sein? Was ruhte heute unbewacht hier in ihrem Stall, um schon in ein paar Tagen in der Pfalz des Kaisers anzulangen? Wichtige Dinge, von großer Bedeutung für den Herrscher? Kostbare Sachen für die Damen am Hofe? Die Neugier packte Enno und bohrte sich tief in seine Brust. Sie kitzelte ihn dort so lange, bis er sie nicht mehr ignorieren konnte. Was konnte schon so ein kleiner Blick schaden? Er wollte nichts stehlen, sondern nur schauen, weil er doch so gerne hinter die Dinge sah!

Enno trat zurück an das Tor, spähte kurz nach draußen, und stellte zufrieden fest, dass seine Tante im Haus mit dem Onkel keifte und dass der Fremde weit und breit nirgends zu sehen war.

Rasch kehrte er in das Halbdunkel des Stalls zurück und lief zu dem Pferd. Das Tier schnaubte ruhig, als er ihm mit sanfter Hand beruhigend über die braune Flanke strich. Noch einmal sandte er einen Blick zum Tor, bevor er schließlich hastig die Satteltasche aufschlug und hineinspähte. Das erste, was er zu fassen bekam, war ein kleines ledernes Beutelchen, das er rasch öffnete, um den Inhalt zu betrachten. Es waren ein Kanten Roggenbrot und ein hartes Stück Ziegenkäse, das bereits sein Fett ausschwitzte. Dann holte er einen Apfel hervor, und schließlich ertasteten seine Finger einen länglichen leinenen Sack, in dem es verheißungsvoll knisterte. Er wusste, was darin schlummerte. Er hatte es schon des öfteren bei anderen Reisenden gesehen, die bei ihnen logiert hatten. Als er die Schnur lockerte, mit der das Bündel zusammengebunden war, wurde seine Vermutung bestätigt. In dem Beutel befanden sich, eng zusammengerollt, Pergamente, große, gewickelte Rollen, von denen er eine eilig hervorzog und aufblätterte.

Über Ennos Gesicht huschte ein seliges Lächeln, als die tiefstehende Sonne einen rötlichen Schimmer durch eine Ritze in der Bretterwand sandte und auf das gelbliche Pergament in seinen Händen fiel. Kleine, schwarze Zeichen reihten sich vor ihm aneinander, wie Perlen auf einer Schnur. Zeile um Zeile war gefüllt mit diesen winzigen Schnörkeln, Häkchen und Strichlein, die so schön und so klar daraufgemalt waren, dass es eine Lust war, mit dem Blick an ihnen entlang zu fahren. Er erkannte das ein oder andere Zeichen wieder, das er früher bereits einmal bestaunt hatte. Er betrachtete die Kunstfertigkeit, mit der am unteren Ende des Bogens ein großes Ornament gemalt worden war, fast so wie ein reichverziertes Kreuz. Und gleichzeitig wurde er auch wieder erfüllt von einer großen Traurigkeit, denn er wusste nun, was der Fremde vorhin gemeint hatte, als er gesagt hatte, dass er sich darauf keinen Reim machen könne. Und er hatte Recht gehabt. Einmal hatte sich ein durchreisender Mönch die Mühe gegeben, ihm zu erklären, wozu diese Kunstwerke gut waren. Er hatte die kleinen Malereien Schriftzeichen genannt, und seither wusste Enno auch, dass es sich um Schrift handelte. Und Schrift, soviel war ihm seither auch bewusst, bedeutete nichts anderes, als dass jemand gesprochene Wörter aufmalte, so dass ein anderer, der dies zu sehen bekam, sie wieder in ein gesprochenes Wort umwandeln konnte. Es waren Gedanken, die hier für jedermann erkennbar aufgemalt waren.

Nicht für jedermann.

Er würde es nie verstehen. Er würde nie in seinem jämmerlichen Leben lernen, diese Buchstaben zu verstehen, oder gar selbst zu schreiben. Sein Los war es, in diesem Dorf zu bleiben und irgendwann die Hufe seines Onkels zu bewirtschaften, wenn dieser einmal unter der Erde war.

Ehrfürchtig ließ er den schmutzigen Finger über das Papier wandern, ohne es zu berühren. Sonst könnte man herausfinden, dass er es angefasst hatte, aber, was viel schlimmer wog: Er würde dieses Kunstwerk mit seinen groben Arbeiterhänden, die eben noch in der Schweinescheiße gesteckt hatten, geradezu entweihen.

Das kreuzförmige Zeichen am unteren Rand des Dokuments zog seinen Blick magisch an. Es war zusammengesetzt aus vielen einzelnen dieser Schriftzeichen, und er versuchte, sich seine Konstruktion einzuprägen. Er kannte jemanden, der mit Feder und Tinte umzugehen vermochte. Er hatte ihn lange nicht mehr besucht, den Irren, der in den Wäldern im Norden, bei Uiueri hauste. Aber wer weiß, vielleicht würde er ihn in den nächsten Tagen aufsuchen und würde ihn darum bitten, auch einmal das Schreibwerkzeug benutzen zu dürfen. Ihn überkam eine unglaubliche Lust, es selbst auszuprobieren.

Ein trockenes Räuspern ließ ihn aus seinen Gedanken hochfahren. Als er den Blick zur Stalltür wandte, zeichnete sich dort die Silhouette des Fremden finster gegen den hellen Himmel ab. Er hatte die Hände in die Seiten gestemmt und blickte kopfschüttelnd zu Enno hinüber. »Du neugierige, kleine Ratte«, sagte er belustigt. Und dann kam er auf Enno zu und streckte fordernd die Hand aus. »Gib mir das Bündel.« Enno reichte ihm die Papiere, die er vorher hastig zusammenrollte.

»Es ist alles noch so, wie es war«, beeilte er sich zu sagen. »Ich habe nichts damit angestellt. Ich wollte sie nur anschauen, mein Herr.«

Der Mann lachte polternd. »Ich sagte dir doch schon vorhin, Bursche: Damit kannst du nichts anfangen. Wie alt bist du? Zwanzig Jahre? Zweiundzwanzig? Und wenn du zwei mal zweiundzwanzig Jahre alt wärst, könntest du das nicht!« Er kam näher, legte vertraulich den Arm um Ennos Schulter und wedelte mit der Rolle vor dessen Nase herum. »Für kluge Menschen sind diese Dinge sehr wertvoll. Ein Tölpel wie du kann sich höchstens den Arsch damit abwischen.«

Plötzlich ertönte Hufgetrappel vom Hof her. Sie hörten das Schnauben von Pferden und das Klimpern des Pferdegeschirrs. Der Fremde ließ von Enno ab und ging schnellen Schrittes zur Stalltür. Über sein Gesicht huschte ein Ausdruck der Erleichterung. »Da sind sie ja endlich!«, sagte er mehr zu sich als zu Enno, der betrübt an seinem Platz verharrte und die Schultern sinken ließ.

Als der Fremde ins Tageslicht trat, wurde er augenblicklich von zwei Männern flankiert, deren Gesichter Enno nur undeutlich erkennen konnte. Sie trugen Kapuzen und waren dunkel gekleidet.

»Habt Ihr es?«, fragte der eine ungeduldig.

Der fremde Gast hielt bedeutungsvoll die Rolle mit den Pergamenten in die Höhe. »Hier ist es drin. Aber was habt Ihr es denn so eilig? Sollten wir uns nicht einen Wein zur Begrüßung gönnen?«

Der andere machte eine rasche Handbewegung und riss ihm das Bündel aus der Hand.

»He!«, wollte der Mann protestieren und schnappte nach seiner Habe, da blitzte auch schon in der Hand des anderen Reiters eine scharfe Klinge auf, und mit einem kurzen Ruck wurde sie dem Mann in den Leib gestoßen. Der erstarrte in seiner Bewegung, stieß einen grauenvoll röchelnden Laut aus und sackte kraftlos in sich zusammen.

Enno, der das Ganze aus sicherer Entfernung beobachtet hatte, war langsam, wie in Trance, hinter das Pferd des Gastes getreten und hatte seine Augen nicht von dem entsetzlichen Geschehen abwenden können.

»Musste das sein?«, fragte der eine der beiden Männer tonlos und begutachtete das Bündel in seinen Händen.

Der andere nickte düster. »Je weniger Leute Bescheid wissen, um so besser.«

Da ertönte die Stimme der Tante vom Haus her: »Willkommen, Ihr Herren, was können wir…« Sie hielt mitten im Satz inne, als sie sah, was vorgefallen war.

Enno huschte durch das Dunkel der Scheune und drückte sich an der hölzernen Wand entlang zum vorderen Teil. Er musste dabei höllisch aufpassen, dass das Rascheln des Strohs ihn nicht verriet. Ein gellender Schrei ertönte von draußen. Als er die Bretterwand erreicht hatte, spähte er durch einen Spalt. In diesem Moment hatten die beiden Männer seine Tante gepackt, und während der eine der zappelnden Frau die Hände auf den Rücken bog, riss der größere mit einer raschen Bewegung seines Messers eine blutige Spur in ihren weißen Hals. Das Schreien erstarb. Der Onkel, der wutschnaubend und mit Gebrüll auf die Männer zu rannte, lief geradewegs in das Messer hinein. Er packte noch danach, um es aus seinem feisten Wanst herauszuziehen, sank auf die Knie und begrub die Mordwaffe unter seinen Massen.

Enno wagte nicht zu atmen. Das Herz schlug ihm im Hals. Er beobachtete, wie der Kleinere wortlos zum Haus eilte und in dessen Innerem verschwand. Nach ein paar Augenblicken, in denen der andere an den Leichen vorbeigetrottet war und ihre Gliedmaßen beiläufig mit seiner Stiefelspitze berührt hatte, erschien er wieder und schüttelte den Kopf. »Keiner mehr da. Dem Herrgott sei Dank. Ich finde nicht, dass das sein musste.«