Der 8. Mai E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der 8. Mai 1945 – seine Vorgeschichte, der Ablauf des Tages, die Unterzeichnung der Kapitulationserklärung der Wehrmacht – ist hundertfach dokumentiert. Was also bringt dieses Buch? Es ist eine vielstimmige Erzählung, die in das gleichzeitige Geschehen an verschiedenen Orten führt, eine Erzählung, die authentische Aussagen unterschiedlichster Akteure verarbeitet und somit teilhaben lässt am Erleben Betroffener und Beteiligter. Auf "höchster" Ebene – was machen Stalin, Churchill, Truman? Was Keitel, Schukow, Eisenhower? Die Erzählung führt aber auch zu vielen anderen, etwa zu der jungen Berlinerin, der ein sowjetischer Offizier einen Stoffballen auf den Tisch wirft und verlangt, dass sie über Nacht eine amerikanische Flagge zur Siegesfeier näht. Oder zu dem Friseur in Hagenow, der an seinem Laden ein Plakat anschlägt: "Wer Deutschland liebt, muss den Faschismus hassen." Und zu dem Deutschen, der als Leutnant der Roten Armee in seine zerstörte Heimatstadt Berlin einzieht. Auch zu der Rotarmistin, der ein Vorgesetzter am Morgen des 8. Mai ein Kästchen mit dem Gebiss Hitlers übergibt, das sie zur medizinischen Begutachtung bringen soll, um den Tod des Führers zu beweisen … Alexander Rahr hat eine immense Anzahl historischer Dokumente und kostbarer, wenig bekannter Zeitzeugenberichte gesichtet und zu einer einzigartigen Erzählung verarbeitet. Seine Schilderung vergegenwärtigt diesen historischen Tag, der uns Nachgeborenen mehr als ein symbolisches Datum sein muss, und macht Geschichte lebendig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Redaktion: Thomas Heubner, Peter Rau (†), Frank Schumann

Das Neue Berlin –

eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-360-50139-4

ISBN Print 978-3-360-01358-3

1. Auflage 2020

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

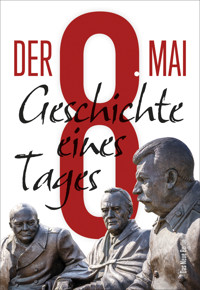

Umschlaggestaltung: Verlag, Peter Tiefmann,

unter Verwendung eines Fotos der Bronzestatue

»Denkmal für Stalin, Roosevelt und Churchill« von Zurab Tsereteli

im Liwadija-Palast auf der Krim.

Dort fand 1945 die berühmte Konferenz statt.

www.eulenspiegel.com

Über das Buch

Der 8. Mai 1945 – ein welthistorischer Augenblick. Dieses Buch lässt den Tag – seine Vorgeschichte, den Ablauf, die Stunde der Kapitulationserklärung und das Erleben von Betroffenen und Beteiligten – in einer vielstimmigen Erzählung lebendig werden. Es führt in das gleichzeitige Geschehen an verschiedenen Orten und versammelt authentische Aussagen unterschiedlicher Akteure.

Über die Herausgeber

Alexander Rahr, geboren 1959 in Taipeh in einer russischen Emigrantenfamilie und in Tokio, Frankfurt und München aufgewachsen. Historiker, Politikberater, Publizist und Autor zahlreicher Bücher über Russland. Er ist Forschungsdirektor beim Deutsch-Russischen Forum in Berlin/Moskau und Ehrenprofessor an der Moskauer Staatsuniversität für Internationale Beziehungen und an der Hochschule für Ökonomie. Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Freundschafts-Ordens Russlands.

Wladimir Sergijenko, geboren 1971 in Lvov (heute Ukraine), Autor, Herausgeber, aktiv im internationalen PEN; Kurator und Organisator internationaler Kulturprojekte. Seit 1991 lebt er in Deutschland. Gründer der Diskussionsrunde »Dialog statt Monolog« unter Schriftstellern für Völkerverständigung. TV- und Radio-Moderator in Russland.

Inhalt

Zu diesem Buch

Russen in der Laubenkolonie

Befehlsverweigerung

Wo ist Hitler?

Alles ist still

In Berlin-Karlshorst

Am Kirchturm weht die weiße Fahne

Ruinen, Gerüchte, Angst

Eisenhower in Reims

Ostwärts und westwärts

»… dürft nur nicht machen mehr Krieg!«

Unglaublich, unvorstellbar

Eine Nachricht geht um den Erdball

Zerschossene Jugend

»Frauen und Kinder verlassen die Stadt ...«

Auf der Antifa-Schule

Auf dem Roten Platz

Nachwort

Quellennachweis

Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird.

Richard von Weizsäcker, Bonn, 8. Mai 1985

Zu diesem Buch

Das Unbeschreibliche, es wird tagtäglich von neuem zu beschreiben versucht: der Krieg, der Sieg, die Niederlage, die Befreiung und – der erschütternde Völkermord. Die Geschichtswissenschaft beschränkt sich auf dürre Worte; sie beeindruckt mit Zahlen und Fakten. Romane, Filme, Bilder, Audiozeugnisse setzen auf hohe Emotionalisierung, erzeugt freilich von Nachgeborenen und nach den Maßgaben der Kulturindustrie. Die Gedenkreden der Politik, sie erinnern und mahnen, ohne zu ergreifen. Und manchmal gar ist der 8. Mail einfach nur ein Kampffeld heutiger Parteien.

Hier soll der Blick auf diesen großen Menschheitstag ein wenig anders freigeschlagen werden. Die Herausgeber haben Texte versammelt, die sich vielleicht nicht immer durch literarische Qualität, aber stets durch Unmittelbarkeit, durch Glaubwürdigkeit, überraschende Perspektiven und immer durch Fokussierung auf diesen Tag, auf dieses Ereignis der Befreiung auszeichnen. Die Erfahrung wechselt den Ort, sie wandert um den Erdball, doch auch dieser Tag dauert seine 24 Stunden. Alle Menschen erleben den gleichen welthistorischen Moment, doch sie erleben ihn auf je eigene Weise und oft ohne Bewusstsein von seiner Bedeutung. Mögen die Erzählungen davon dem Frieden und der Aussöhnung zwischen Staaten und Völkern dienen.

Russen in der Laubenkolonie

Vera stellt sich auf die Zehenspitzen und reckt die Arme hoch. Der Stoff schleift am Boden, so groß ist das Tuch, das die junge Frau zwischen ihren Händen hält, roter Inlettstoff mit aufgenähten weißen Leinenstreifen. Die Nacht hindurch hat sie an der alten Singer gesessen und die Streifen aufgesteppt. Mit einem Kopfnicken deutet sie dem Offizier und dem Soldaten an, je einen Zipfel des Tuches zu fassen. Als die beiden das Tuch entfalten, spannt es sich quer durch den Raum, und in der kleinen Stube, in die die Morgendämmerung gerade erste Helligkeit wirft, wird es gleich wieder dunkler. Vera tritt an das Tuch heran und prüft im schwachen Licht der einzigen Glühbirne das aufgenähte blaue Viereck mit den weißen Sternen. Die achtundvierzig Sterne sind exakt angeordnet, die Steppnähte sitzen akkurat. Vera will die Rückseite sehen. Der Offizier und der Soldat zwängen sich aneinander vorbei und halten die andere Seite hoch. Auch hier ist alles perfekt: rot, weiß, blau, Stars and Stripes, die amerikanische Flagge.

Vera weist mit einer Handbewegung an, die Flagge zusammenzufalten. Einen Moment verharrt der Offizier, das gefaltete Stoffbündel wie ein Taufkissen auf beiden Armen vor sich haltend, und blickt zufrieden darauf. Der Soldat reibt sich verschämt eine aufgeplatzte Wasserblase am Daumen und verflucht still die für seine Finger viel zu kleine Schere, mit der er die Sterne aus dem weißen Stoff geschnitten hat.

Der Offizier ist in Eile, er schiebt den Stoffballen unter den Arm, winkt dem Soldaten, ein Blick noch zu Vera und ihrem Vater, »Spasibo«, und die Laubentür schließt sich hinter den Rotarmisten.

Vera sieht ihren Vater an, der auf einem Stuhl in der Ecke sitzt. Zu seinen Füßen ringeln sich weiße Stofffetzen. Auch er hat in der Nacht mitgeholfen, Streifen zu reißen und Sterne zu schneiden. Jetzt scharrt er mit den Füßen in den Stoffresten, hebt die Schultern, schüttelt den Kopf. Keiner bringt ein Wort heraus. Was sollen sie auch sagen zu dem rätselhaften Geschehen der letzten Nacht?

Sie wissen nicht, dass heute, in den frühen Morgenstunden des 7. Mai, in Reims, dem Hauptquartier der westlichen alliierten Streitkräfte, eine Urkunde zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht unterzeichnet wurde, und auch nicht, dass heute in Berlin, am Sitz des sowjetischen Oberkommandos, die Unterzeichnung der Kapitulationserklärung durch die Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte der Wehrmacht stattfinden wird.

—

Am 2. Mai wurden die Kämpfe in Berlin eingestellt. Lautsprecherwagen sind durch die Stadt gefahren, haben vor Verschanzungen von Wehrmachtssoldaten und Volkssturm, vor Luftschutzbunkern, auf Straßen und Plätzen Halt gemacht und die Kapitulationserklärung General Weidlings, des Kampfkommandanten von Berlin, abgespielt. Vera hat die Worte auf dem Köpenicker Schlossplatz gehört: »Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen.«

Doch Friedensstimmung will nicht aufkommen. Die Ängste, die Vera erst bei den Luftangriffen der Anglo-Amerikaner, dann bei den Kanonaden und peitschenden Maschinengewehrgarben der vorrückenden Russen ausgestanden hat, sind noch gegenwärtig. Es dauert, ehe die Anspannungen des Krieges abfallen.

In der Nacht zum 24. April, als die Rote Armee den Stadtteil Köpenick erreichte, hockten Vera und ihr Vater im Bunker in der Nalepastraße. Bevor die Rotarmisten den Bunker besetzten, machte die Nachricht die Runde, die Treskow- und die Stubenrauchbrücke würden gesprengt, wer in die Stadt fliehen wolle, müsse sogleich gehen. Welch ein Wahnsinn, die Brücken zu sprengen, hatte Vera gedacht, als ob das die Russen aufhalten könnte. Die hatten im Handumdrehen eine Pontonbrücke errichtet, über die die Panzer gerollt waren und der Nachschub in die Stadt kam.

Als sich die abgekämpften Soldaten in dem Bunker einquartierten, entschied ein Offizier, Frauen und Kinder müssten nicht hinaus ins Gefechtsfeuer, dürften die Nacht in den Kabinen des westlichen Ganges verbringen. Er hatte hinzugefügt, die Türen fest verschlossen zu halten, er könne nicht für jeden seiner Leute garantieren. Vera war von ihrem Vater getrennt worden, wusste nicht, wohin es ihn verschlagen hatte. Die Nacht verbrachte sie schlaflos in einem der Doppelstockbetten, teilte es sich mit zwei fremden Mädchen. An düster blickenden Rotarmisten vorbei mussten sie am Morgen den Bunker verlassen. Von deutscher Seite kamen Schüsse über die Spree. Vera fand in Oberschöneweide Unterschlupf in einem Keller. Einmal riss ein Rotarmist die Tür auf, fragte barsch nach Uhren und verschwand wieder. Als nach zwei Tagen die Schüsse der Stalinorgeln verstummten, war Vera aus dem Keller gekrochen und nach Hause gerannt, in die Gartenkolonie in Baumschulenweg. Als sie über die Pontonbrücke lief, sah sie aufgedunsene Leichen im Wasser treiben und am Ufer unter den Weiden zwei gefallene deutsche Soldaten liegen. Die Rotarmisten hatten ihre Toten schon unter die Erde gebracht, überall wölbten sich kleine Erdhügel.

In der Gartenkolonie angekommen, bot sich Vera ein Bild der Verwüstung. Es war Kampfgebiet gewesen, und die Front war darüber hinweggerollt. Es gab keine Zäune mehr, Häuser waren beschädigt, einige eingestürzt, andere hatten zersplitterte Fensterscheiben. Im Garten des Nachbarn war ein Biwak aus Panjewagen aufgeschlagen, rundherum lagen Bettwäsche, Geschirr, Stiefel, Jacken … Durch den Garten der Eltern zog sich ein Schützengraben, abgestützt mit den großen Türen des Vereinshauses. Vor dem Haus stand ein Panzer, im Garten ein weiterer – und dann, Vera schossen vor Glück die Tränen in die Augen, hatte sie ihren Vater erblickt. Gott, er hat es geschafft! Sie sah, wie der Panzerkommandant ihrem Vater einen Napf mit warmem Essen vom Turm herabreichte.

Als sie das Haus betraten, nahm Vera einen Topf mit Kascha und einem Stück Speck auf dem Ofen wahr. In der Stube traf sie auf einen Rotarmisten, der die Nähmaschine inspizierte. Der Vater drehte den Lichtschalter an, und sie wunderten sich, dass das elektrische Licht noch funktionierte. Im Keller lagen zwischen den Kartoffelkisten schlafende Soldaten.

In der Vereinslaube der Gartenkolonie war eine Gruppe Rotarmisten einquartiert worden, die nach einigen Tagen wieder abzogen. Im Bootshaus »Markomannia« hatte eine Außenstelle des Stabes der Roten Armee Standort bezogen. Von dort war an diesem Maiabend der Offizier mit einem Soldaten in ihr Haus gekommen. Er hatte seinen Namen genannt, Leonid Leonow, einem mitgebrachten Sack rotes Inlett, weißes Leinen und blaue Tuchstücke entnommen, alles auf den Küchentisch geworfen und mit Gesten und deutschen Wortbrocken Anweisung gegeben, eine Flagge zu nähen.

—

Vera ist todmüde und erschöpft. »Lass uns schlafen gehen«, sagt sie zu ihrem Vater, doch sie selber findet nicht in den Schlaf. Unwirklich erscheint ihr diese Nacht, in der zwei Russen in der Uniform der Roten Armee und zwei Deutsche – Feinde also – in einer Laube unweit der Spree fieberhaft gemeinsam eine große amerikanische Flagge nähten.

Befehlsverweigerung

Am Morgen des 8. Mai liest Leutnant Stefan Doernberg vom Stab der 8. Gardearmee in einer Druckerei in Berlin-Schöneweide Korrektur für eine kleine, vier Seiten umfassende Zeitung. Seit dem Ende der Kampfhandlungen in Berlin geben Doernberg und einige Offiziere seiner Einheit dieses Blatt mit Nachrichten über die Situation in Berlin und die letzten Tage des Krieges heraus und verteilen es an die Bevölkerung. Dort in der Druckerei erreicht ihn am frühen Vormittag die Anweisung, zusammen mit anderen Offizieren ein Tonaufzeichnungsgerät aus dem Funkhaus in der Masurenallee nach Karlshorst zum Stab des Militärkommandanten von Berlin, General Bersarin, zu bringen. Wozu das Gerät gebraucht wird, erfahren sie nicht.

—

Ich gehörte zu den deutschen Emigranten, die in den Reihen der Streitkräfte der Staaten der Anti-Hitler-Koalition als Freiwillige am Kampf für die Befreiung der europäischen Völker, damit auch des deutschen Volkes von der faschistischen Barbarei teilgenommen haben. Insgesamt waren es nur wenige Deutsche, die in dieser Form ihren bescheidenen Beitrag im antifaschistischen Krieg geleistet hatten. Es war auch ein Abschnitt des deutschen Widerstands, zweifellos nicht der wichtigste. Er darf nicht überschätzt, wenn auch nicht vergessen werden.

Mir wurde ein doppeltes Glück zuteil. Ich wurde nicht wie so viele ein Opfer dieses schrecklichen Krieges und erlebte sein Ende noch dazu in Berlin, dort, wo ich 21 Jahre vorher das Licht der Welt erblickt hatte.

Am 21. Juni 1941, einem Samstag, feierte ich mit Schulfreunden meinen 17. Geburtstag. Wir gingen in den nahegelegenen Gorki-Park an der Moskwa. Hier erfuhren wird von der Radiorede Molotows, der in großer Erregung erklärt hatte, Deutschland habe im Morgengrauen ohne Kriegserklärung die UdSSR überfallen und viele Städte bombardiert. Ich eilte sofort zum Wehrkommando unseres Stadtbezirks. Dort wartete bereits eine lange Schlange jüngerer wie älterer Männer, die sich – wie ich – unaufgefordert zum Fronteinsatz meldeten. Bereits eine Woche nach meiner Meldung befand ich mich auf dem Weg ins Frontgebiet. Ich gehörte einer vom Moskauer Jugendverband aufgestellten Brigade von Freiwilligen an. Wir sollten die Pioniertruppen der Armee beim Errichten von Befestigungsanlagen unterstützen. … Unsere Brigade kehrte Anfang August nach Moskau zurück. … Mitte Dezember 1941 – die Abwehrschlacht um Moskau war bereits entbrannt – erhielt unsere Familie die lakonische Nachricht, dass wir in ein Dorf umziehen sollten. Mit uns wurden weitere Ausländer, nicht nur Deutsche, dorthin verbracht. Das war eine Art Internierung, genauer gesagt: Verbannung. … Erneut bemühte ich mich um einen Fronteinsatz. … Im Januar 1942 erhielt ich Aufforderung, mich mit meinen Papieren und kleinem Gepäck im Kommando zu melden. Man übergab mir eine Fahrkarte und einen versiegelten Brief, den ich in der Dienststelle abgeben sollte. Allerdings handelte es sich nicht, wie ich angenommen hatte, um eine Ausbildungseinheit. Es war ein Internierungslager für Sowjetdeutsche. … So begann ich mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, am Rand von Sibirien bis zum Kriegsende bleiben zu müsssen. Auch das nahm ich mit einer gewissen Gelassenheit hin, weil ich den Sieg nahe wähnte. Stalin hatte ja in seinem Tagesbefehl zum 1. Mai die Weisung ausgegeben, den Krieg noch 1942 siegreich zu beenden. Möglicherweise rechnete er auch mit einer von den Alliierten vage versprochenen zweiten Front im Westen. Im Sommer jedoch rückte die Wehrmacht bis zur Wolga vor. … Völlig unverhofft wurde ich an einem warmen Junitag 1942 zum Chef des Lagers gerufen. Er eröffnete mir, dass aus Moskau die Anweisung zu meiner Entlassung gekommen sei, er entschuldigte sich sogar für die Internierung, es sei eine Fehlentscheidung gewesen, im Krieg komme so etwas leider vor. In Moskau traf zwei, drei Wochen später ein Telegramm ein, die Leitung der Komintern forderte mich auf, nach Ufa zu kommen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass mich die Exilleitung der KPD an die Parteischule der Komintern delegiert habe. … Das Ziel des Ein-Jahres-Lehrgangs war klar definiert: Wir sollten im antifaschistischen Kampf und beim Aufbau eines neuen, demokratischen Deutschland eingesetzt werden. Wo und wie das geschehen sollte, sagte uns jedoch niemand. … Im August 1943 kehrte ich mit anderen Absolventen nach Moskau zurück. Einige sollten die Arbeit des im Juli in Krasnogorsk gegründeten Nationalkomitees »Freies Deutschland« unterstützen, anderen, darunter mir, wurde vorgeschlagen, als Soldat ins Feldheer der Roten Armee zu gehen. Mit Freuden stimmte ich zu. …

Mit der 8. Gardearmee führte mich der schwere Weg des Krieges durch die Ukraine, Belorussland und Polen bis Berlin. Ich war der Jüngste in der 7. Abteilung und brachte es bis zum Leutnant. Zu meinen Aufgaben gehörte es, Flugblätter zu verfassen und ihren Druck in unserer Felddruckerei, einem Lkw, zu überwachen – die Drucker sprachen kein Deutsch. Daneben gab es Einsätze mit Lautsprecherwagen an unserer vordersten Linie. In der Regel begannen wir mit dem Abspielen einer Schallplatte – deutsche Volkslieder oder Schlager, die bei den Soldaten sehr beliebt waren. Danach wurden aktuelle Nachrichten oder politische Appelle verlesen. Zu meinen Obliegenheiten gehört es, die Texte zu entwerfen oder ins Deutsche zu übersetzen. Oft sprach ich auch selbst. Selten gelang uns ein Einsatz ohne Feindbeschuss, wir hatten Verletzte und auch Tote zu beklagen.

Zwischen der Seelower Schlacht und der Einnahme von Berlin lagen zwei Wochen. In meinem Gedächtnis erscheinen sie mir als die längsten vierzehn Tage meines Lebens. Unmittelbar nach den Kämpfen von Seelow wurde ich mit unserer Lautsprecheranlage an der Hauptkampflinie nordwestlich von Müncheberg eingesetzt. Dort erhielt ich den Befehl, mich unverzüglich beim Reserveregiment des Armeeoberkommandos zu melden. Eine Kommission zur Überprüfung der Offizierskader wäre unlängst aus Moskau gekommen. Ein Deutscher könne nicht in der Politabteilung der Armee geduldet werden, hätte sie entschieden. Ich war nicht bereit, mich so kurz vor Kriegsende in die Etappe abschieben zu lassen und verweigerte den Gehorsam. Ich wollte bei der Befreiung meiner Vaterstadt dabeisein. Der General, dem meine Abteilung unterstand, stimmte wenigstens meinem Vorschlag zu, zur Politverwaltung der Frontgruppe von Marschall Shukow zu fahren. Sie befand sich noch in Landsberg an der Warthe, etwa 100 Kilometer ostwärts. Ich hatte gehört, dass sich dort der Leiter der 7. Abteilung an der Front, General Burzew, aufhielt, der bei dem Gespräch 1943 in Moskau dabei war, als über meinen Fronteinsatz entschieden wurde. Es gelang mir, in Landsberg bis zu ihm vorzudringen und mein Problem vorzutragen. Burzew versprach mir, sich umgehend mit meiner Diensteinheit in Verbindung zu setzen, um die Entscheidung der Kaderkommission als ungültig zu erklären. Die Befehlsverweigerung hätte schlimm ausgehen können, so aber kehrte ich in meine Abteilung zurück, die inzwischen in Vogelsdorf, kurz vor Berlin, lag, und erstattete Meldung über meine Audienz bei General Burzew. Damit war das Thema erledigt. Am nächsten Tag zog unsere Einheit nach Schöneiche – nach zehn Jahren betrat ich wieder Berliner Boden.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges, vor allem die letzten Tage der harten Häuserkämpfe in Berlin, werde ich nie vergessen. Es war dabei ein gemischtes Gefühl. Zum einen war ich natürlich überzeugt, dass dieser furchtbare Krieg in wenigen Tagen enden müsste. Zum anderen aber konnte ich mir nicht vorstellen, dass man schon am nächsten oder übernächsten Tag inmitten dieser Trümmerstadt in einem friedlichen Berlin, also ohne ständigen Kanonendonner und peitschende MG-Garben aufwachen würde. Zum Grübeln über die Zukunft hatte ich jedoch kaum Zeit.

Am frühen Morgen des 2. Mai wurde ich zum Gefechtsstand des Befehlshabers der 8. Gardearmee Generaloberst Wassili Tschuikow beordert. Dort war der Chef des Verteidigungsbereichs Berlin, der Wehrmachtsgeneral Weidling eingetroffen, der sich zur Kapitulation der deutschen Truppen in der Reichshauptstadt bereit erklärt hatte. Nicht ohne Aufregung tippte ich seinen Befehl auf einer Schreibmaschine mit deutscher Schrift, die ich dazu mitgebracht hatte. Etwas merkwürdig empfand ich den ersten Satz dieses ansonsten historisch bedeutsamen Dokuments. »Am 30.4.45 hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm die Treue geschworen hatten, im Stich gelassen.«

Das sollte also die wichtigste Begründung für die folgende leider viel zu späte Feststellung sein: »Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt seine Opfer umsonst.« Dann aber erfolgte die letztendlich richtige Aufforderung, sofort den Kampf einzustellen. Und das war schließlich das Wichtigste. Gemeinsam mit einem Offizier aus Weidlings Stab verkündete ich über unseren Lautsprecherwagen den Befehl zur Kapitulation an mehrere Einheiten, zu denen Weidling in der damaligen Situation bereits keine Verbindung mehr hatte. Fast 90000 Soldaten und Offiziere, darunter einige Generale, gaben sich bis zum Nachmittag gefangen. Niemand hatte erwartet, dass noch so viele den Durchhaltebefehlen gefolgt waren.

Die in Weidlings letztem Befehl enthaltene Mitteilung über den Selbstmord Hitlers war für mich schon keine sensationelle Nachricht, hatte ich doch davon bereits am Vortag erfahren. Es hatte sich so ergeben, dass ich als einer von mehreren Dolmetschern teilweise Zeuge von Verhandlungen wurde. In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai war General Hans Krebs, seit kurzem Chef des deutschen Generalstabs, als Parlamentär auf dem Gefechtsstand von Generaloberst Tschuikow erschienen. Er befand sich zwischen dem Flugplatz Tempelhof und dem Potsdamer Platz, also bereits in der Stadtmitte von Berlin. General Krebs konnte ausgerüstet mit einer weißen Fahne weitgehend zu Fuß den Weg von der Reichskanzlei bis zum Gefechtsstand des Oberbefehlshabers der 8. Gardearmee zurücklegen.

Als erstes beeilte sich Krebs mitzuteilen, dass Hitler Selbstmord verübt habe. Zuvor habe er Goebbels zum Reichskanzler ernannt. Neuer Reichspräsident sei Großadmiral Dönitz. Der Chef des deutschen Generalstabs als höchster Vertreter der militärischen Führung in Berlin käme im Auftrag des neuen Reichskanzlers, der sich mit einem dringlichen Schreiben an die sowjetische Staatsführung wende. Es gehe um nicht weniger als um den Abschluss einer Friedensvereinbarung zwischen Deutschland und der Sowjetunion.

General Tschuikow hatte mit dem Angebot zu einer Kapitulation der verbliebenen Reste der Wehrmacht in Berlin gerechnet. Er erklärte auch unumwunden, dass er als Militär zu nichts anderem bevollmächtigt sei. Die Alliierten hätten zudem seit Jahren beschlossen, dass für das Dritte Reich und die Wehrmacht nur eine bedingungslose Kapitulation in Frage komme. Über das Angebot von Goebbels informierte General Tschuikow unverzüglich Marschall Shukow, der noch in der Nacht zum 1. Mai Stalin anrief. Wie nicht anders zu erwarten, kam aus Moskau unverzüglich die Bestätigung, dass ein separater Waffenstillstand oder gar die Akzeptierung der neugebackenen Regierung unter Goebbels nicht in Frage komme.

General Krebs musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ich hatte das merkwürdige Gehabe von Krebs zweifellos damals noch nicht voll durchschaut, erahnte nur, dass es Ausdruck einer panischen Angst vor den absehbaren Folgen sei, deren sich die Schuldigen an dem Vernichtungskrieg gewiss sein mussten. Auf der Konferenz von Jalta hatten Stalin, Roosevelt und Churchill im Februar 1945 unumwunden erklärt, dass alle nazistischen Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen und einer schnellen Bestrafung zuzuführen seien. Das sollte wohl durch einen Trick verhindert werden.

Im Grunde ging es um den Versuch, die Bereitschaft der Sowjetunion zu separaten Verhandlungen vorzutäuschen, um dadurch die westlichen Alliierten zu einem Separatfrieden zu bewegen. Dönitz sollte als neuer Reichspräsident die Möglichkeit erhalten, diese Falschkarte auszuspielen, und die immer noch nicht geringen Kräfte der Wehrmacht als Bundesgenosse im Kampf zur »Rettung der Festung Europa vor dem Ansturm der Roten Armee« anbieten. Nicht zufällig hatte das Oberkommando der Wehrmacht in den letzten Wochen den Widerstand gegen die vorrückenden Verbände der Alliierten an der Westfront fast völlig eingestellt, dagegen alle verfügbaren Einheiten, nicht nur den eiligst aufgestellten Volkssturm, an die Ostfront geworfen.

Parallel zu den Bemühungen von Goebbels und Krebs bat Admiral Voss als Vertreter von Großadmiral Dönitz im OKW, ihm zu gestatten, sich zum neuen Reichspräsidenten zu begeben und ihm zu erklären, dass sich auch Hitler angeblich für separate Verhandlungen mit der Sowjetunion ausgesprochen habe, obwohl er nach der Auffassung von Dönitz in der jetzt ausweglosen Situation eine Vereinbarung mit den Westmächten vorgezogen habe. Nach dem Tod von Roosevelt hätte sich auch nach Hitlers Meinung hierfür eine Möglichkeit ergeben. Der Admiral dachte wohl, die Russen als »Untermenschen« müssten sehr einfaltig sein. Doch er konnte sein nur zu durchsichtiges Vorhaben, Dönitz über den scheinheiligen neuen und so ungewöhnlichen Vorstoß von Goebbels und Krebs ins richtige Licht zu setzen, nicht ausführen.

Möglicherweise hätten sich unter den Militärs und Politikern der USA und Großbritanniens einige gefunden, die zu einem Frontwechsel bereit und schon damals den Kategorien des späteren Kalten Krieges verfallen waren. Doch nicht sie bestimmten die Politik. Zudem mussten sie sich im Klaren sein, dass ihnen niemand die Aufkündigung der Anti-Hitler-Koalition gestattet hätte. Damals war das Ansehen der Sowjetunion und ihrer Armee dank ihres entscheidenden Beitrags zur Niederringung des Faschismus in der Weltöffentlichkeit, nicht zuletzt in den USA und in Großbritannien, so groß, dass ein Abkommen mit dem erklärten Feind hinter dem Rücken des eigenen Verbündeten a priori nicht in Frage kam.

Berlin bot im Mai 1945 einen jämmerlichen Anblick. Rauchende Trümmer und dazwischen Menschen, die es schon wagten, aus den Kellern herauszukommen. Es war ein Bild des totalen Zusammenbruchs. Die ganze gewohnte Ordnung lag am Boden. Nichts funktionierte mehr, weder die Versorgung mit Strom, Gas oder Wasser noch Verkehr und Handel. Selbst die Versorgung mit rationierten Lebensmitteln war zu einem schier unlösbaren Problem geworden. Dabei war die Situation in den einzelnen Stadtvierteln, manchmal sogar in einzelnen Straßen recht unterschiedlich.

Sieger und Besiegte – damals sprach noch niemand von Befreiern und Befreiten – bewegten natürlich ganz unterschiedliche Gefühle. Es gab aber auch etwas Gemeinsames, meist Unausgesprochenes: die Freude, den furchtbaren Krieg überlebt zu haben.

Obwohl sich an diesem 2. Mai schon genug ereignet hatte und ich müde war, kam mir aus heiterem Himmel noch ein Einfall. Ich wollte nach Steglitz fahren. Ich war mir zwar nicht sicher, ob unser Wohnhaus noch stehen und ich die Straße finden würde. Steglitz lag zudem im Bereich einer anderen Armee, bei einer Kontrolle waren Unannehmlichkeiten nicht ausgeschlossen. Einen Dienstauftrag konnte ich nicht vorweisen.

In meinem jugendlichen Leichtsinn kalkulierte ich das alles nicht ein. Wahrscheinlich war das Heimweh stärker als die Vernunft.

Die Besatzung unseres Lautsprecherwagens ließ sich trotz berechtigter Bedenken, ob wir den Weg durch die Trümmer überhaupt finden würden, überzeugen. Ich fand ihn sogar ziemlich mühelos. Die Holsteinische Straße in Steglitz war kaum zerstört. Bombeneinschläge entdeckte ich nicht, Straßenkämpfe hatte es hier auch nicht gegeben. Aus den Fenstern und von den Balkonen hingen wie überall in der Stadt Bettlaken. Einige Leute standen vor ihren Häusern und schauten neugierig, andere verschwanden schnell, als sie uns sahen. Wir waren die ersten Russen im Kietz.

Wir hielten am Haus Nummer 18 an, vor das einige Menschen neugierig hinaustraten. Ich fragte in die Runde, wer der Portier sei. Ein älterer Mann stammelte verängstigt, er sei seit 1928 der Hauswart hier. Ich konnte mich nicht an ihn erinnern. Wohl aber an jenen Mann, der sich mit heiserer Stimme einmischte. Das war der Schuhmacher aus dem Nebenhaus, dem im Ersten Weltkrieg die Stimmbänder lädiert wurden.

»Sind Sie nicht der Schuster mit der Werkstatt um die Ecke?«, fragte ich ihn.

Der Mann zögerte mit der Antwort, musterte mich von oben bis unten. Dann entfuhr es ihm. »Sind Sie nicht der junge Doernberg?«

Ich nickte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Leben Ihre Eltern noch? Wie geht es ihnen?«

Das Eis schien gebrochen. Auch andere erinnerten sich plötzlich an unsere Familie. Die Wiedersehensfreude schien mir nicht gespielt. Sie wurde wohl auch aus der Hoffnung gespeist, als Vertreter der Sieger könnte ich behilflich sein – wobei auch immer.

Die Mieterin in der 3. Etage, die in unserer ehemaligen Wohnung lebte, bot mir einen Blick in ihr Quartier an. Zugleich flehte sie mich an, ihr die Wohnung zu lassen und sie nicht nach Sibirien zu verbannen. Ihr wäre die leerstehende Wohnung zugewiesen worden. Wenn nötig, würde sie aber ausziehen, nur brauche sie dazu etwas Zeit.

Die Frau war aufgeregt und mehr als verängstigt, als sie mich, noch dazu einen Vormieter, sah. Ich suchte sie zu beruhigen. Niemand hätte die Absicht, ihr etwas wegzunehmen. Zudem sei unsere Familie, wie auch sie, nur Mieter gewesen. Nach Sibirien würde sie bestimmt nicht verbannt werden. Sie sollte doch nicht mehr den Lügen der Nazis glauben.

Als ich mich verabschieden wollte, lud mich der Hauswart zu einer Tasse Kaffee ein. Es war eine dünne Lorke, wie der Berliner sagt, aber es war mein erster seit Jahren, denn in der Roten Armee gab es nur Tee. Ich versprach, bald wiederzukommen.

An jenem 2. Mai war ich buchstäblich heimgekehrt. In meinem Gedächtnis blieb er das Kriegsende. Für mich war der Friede an diesem Tag hörbar und unübersehbar angebrochen …