Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

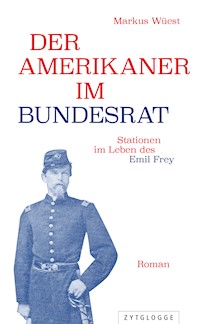

Emil Johann Rudolf Frey (1838–1922) war der erste und bislang einzige Bundesrat aus dem Kanton Baselland. An Heiligabend 2022 jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Die Stationen seines Lebens könnten einem Roman entsprungen sein – und sind nun zum Roman geworden: Auswanderung ohne Berufsabschluss in die Vereinigten Staaten 1860, Major in der Armee der Nordstaaten im US-Bürgerkrieg, nach der Schlacht von Gettysburg Kriegsgefangener der Konföderierten, nach seiner Rückkehr als Kriegsheld in die Schweiz Journalist und Politiker und schliesslich sieben Jahre im Bundesrat. Vater von fünf Kindern und Witwer schon nach wenigen Jahren Ehe. Emil Frey war auch der erste Gesandte der Schweiz in den USA. Ein Pendler zwischen zwei Welten. Und Doppelbürger. Denn im Juli 1865 erhielt er die amerikanische Staatsangehörigkeit. Was ihn später nicht daran hindern sollte, in der Schweiz höchste politische Weihen entgegenzunehmen. «Der Amerikaner im Bundesrat» ist erzählende Literatur – und folgt dabei den überlieferten Fakten ganz eng.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum (epub)

Titel

Prolog

Bern, 12. März 1897

Krieg und Frieden

Gettysburg, Pennsylvania

1. Juli 1863

Waldoboro, Maine

18. November 2021

Basel

15. Mai 1874

Bern

3. Dezember 1904

Richmond, Virginia

1. Juli 1864

Waldoboro, Maine

24. November 2021

Drei Briefe

Arlesheim

15. Oktober 1860

Riedenburg (Vorarlberg)

11. November 1879

Sils-Maria

18. Januar 1899

Stationen

Münchenstein, «Rössli»

19. Juni 1870

Bern, Bundeshaus

5. Juni 1876

Washington, DC

23. August 1882

An Bord der «Garland»

28. August 1884

Washington, DC

14. Mai 1887

Andermatt

8. Oktober 1896

Waldoboro, Maine

28. März 2022

Epilog

Arlesheim, 5. September 1921

Im Spiegel

Basel

18. April 2022

Über den Autor

Über das Buch

Markus Wüest

Der Amerikaner im Bundesrat

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

Autor und Verlag danken für den Förderbeitrag:

© 2022 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas Gierl

Markus Wüest

Der Amerikaner im Bundesrat

Stationen im Leben des Emil Frey

Roman

Dies ist ein Roman. Die Fiktion lehnt sich sehr eng an die verbürgten Tatsachen an.

Das auf den 3. Dezember 1904 datierte Kapitel «Bern» ist eine leicht gekürzte Wiedergabe des Vorworts von «Die Kriegstaten der Schweizer» von Emil Frey.

Das auf den 5. Juni 1876 datierte Kapitel «Bern, Bundeshaus» ist die leicht bearbeitete Wiedergabe der Rede von Emil Frey vor dem Nationalrat, wie sie am 6. Juni 1876 in der NZZ veröffentlicht wurde.

Die praktische Bedeutung unserer Neutralität für uns und für die Staaten Europas, im Frieden und im Krieg, beruht in letzter Instanz auf unseren Kanonen und Bajonetten und auf dem unerschütterlichen Entschlusse unseres Volkes, für seine Freiheit und Unabhängigkeit zu fechten bis zum letzten Mann. Alles andere ist Beiwerk und vielfach auch Geflunker, und Schmach und Schande obendrein. Ein Volk wie das unsrige, das so Grosses und Ruhmvolles vollbracht hat, als es den Kampf um die Unabhängigkeit kämpfte, und das so würdig ist wie irgendein anderes, seine Unabhängigkeit zu bewahren, sollte sich um sein Erbe nicht betrügen lassen durch Theorien, die ein stolzes Volk nicht ertragen kann.

Prolog

Bern, 12. März 1897

Lass los, Emil, es hat keinen Wert. Und Schwabe hat recht. «Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Du mit Ehren Deine Stellung als Vorsteher des Militärdepartements quittieren kannst.» So hat er es doch geschrieben, oder? Und wie lauteten noch die Worte Forrers? «Es hat mich eine schwere halbe Stunde gekostet, bis ich mich zu einem bestimmten Rat entschliessen konnte. Dieser geht dahin, dass Du annehmen solltest. Du kriegst doch keine Ruhe, wenn Du bleibst.»

Der stattliche Mann mit dem gepflegten und präzise geschnittenen Bart geht zu seinem Schreibtisch, sucht die Enveloppe mit dem Brief von Benno Schwabe darin, seinem alten Freund aus Basel. Seinem treuen Berater, dem Verleger, dem klugen Kopf, der loyal ihm stets zur Seite gestanden hat; seit vielen Jahren. Er fängt nicht vorne an zu lesen, überfliegt den Inhalt, sucht nur die eine Stelle, die ihm so wichtig erscheint.

«Der Augenblick, den Du so sehr ersehnt hast.» So hat es Schwabe formuliert.

Hast du es denn ersehnt, Emil? Hast du das? Wirklich?

Und er liest noch einen weiteren Satz: «Deine Jahre, der Hass, der Dich in Deiner Stellung unaufhörlich verfolgte, die Zukunft Deiner Familie mahnen Dich, eine Stelle aufzugeben, die Dich so oft unglücklich machte.»

Hass. Ein starkes Wort. Hatten sie ihn wirklich gehasst? Obwohl er doch stets nur das Beste für sein Land hatte erreichen wollen? Schwabe ist kein Schwadroneur. Alles andere als das. Schwabe ist ein Mann des Wortes, der präzise formuliert, sorgfältig abwägt, bevor er den Mund aufmacht. Hass. Er hat von Hass geschrieben.

Er mustert sich im Spiegel. Fast ein Dutzend Jahre lang war er stets mit einem Fuss im Bundesrat gestanden. War sich ein paar Mal ziemlich sicher gewesen, dass nun endlich der Moment gekommen sei, den grossen Schritt zu machen. Schon beim ersten Anlauf, 1879, hatte er fest damit gerechnet und dann doch gegen Hertenstein den Kürzeren gezogen. Es war der grosse Schritt, der seinem Vater, Emil Remigius Frey, zwar verwehrt worden war, aber der ihm, dem jungen Frey, nicht auf ewig würde verwehrt bleiben können. Nicht auf ewig, bei all seinen Verdiensten um die Partei. Um die Sache. Bei all seinem unermüdlichen Einsatz. Bei seinem Wissen und seinem Sachverstand und seiner Kompetenz.

Nach Amerika hatten sie ihn dann geschickt. 1882. Weg vom Fenster. Die Siechä! Alles abgekartet, alles von den Katholen und, was ihn am meisten getroffen hatte, den Feinden in seinen eigenen Reihen sauber eingefädelt. Davon war er felsenfest überzeugt.

Und? War er nicht gegangen? Hatte er sich nicht gefügt? Doch, hatte er. Sechs Jahre lang. Aber als er wieder zurückgekehrt war, für immer, nicht bloss für die langen Sommerferien daheim im Baselbiet, da hatte er halt einen neuen Anlauf genommen. 1890 hatte er es geschafft. So schnell gibt ein Frey schliesslich nicht auf.

Er zupft seinen Kragen zurecht, wischt sich einen imaginären Staubfussel vom Jackett. Wirft einen Blick auf die Bilder seiner Verwandten und Vorfahren an der Wand. Loslassen, Emil! Dem Frieden zuliebe. Den Kindern zuliebe. Dir zuliebe. Dann hört das Gespött auf, die dummen Witze. Die ständigen Sticheleien.

Gäbe er jetzt dem ersten Impuls nach, würde er sich in seinen Sessel setzen, vielleicht eine Zigarre anzünden, vielleicht einfach ruhen. Stattdessen wendet er sich zum Fenster hin. Sein Blick geht hinaus auf die Strasse. Den Niesenweg. In zehn Minuten will er losgehen; noch ist nicht der Moment gekommen, Impulsen nachzugeben. Disziplin bis zum Äussersten. Er hat seine Pflicht zu erfüllen. Wie immer schon.

Die Presse wird informiert werden. Als Zemp, der Luzerner, ihm das Angebot gemacht hatte, vor ein paar Tagen, war ihm klar, dass es nicht eigentlich ein Angebot war. Es war der Weg, den die anderen für ihn vorbestimmt hatten. Er hatte es kommen sehen. Schon im Dezember.

Da hatte er ein paar schwere Nächte gehabt. Lange war er wach gelegen, hatte keine Ruhe gefunden, war in seinem Schlafzimmer auf und ab gegangen. Nach der Schmach, die er durch die Stimmbürger Anfang November erlitten hatte, war er drauf und dran gewesen, den Bettel hinzuwerfen. Kein Vertrauen mehr hatte er gehabt, hatte sich missverstanden gefühlt, abgelehnt.

War damit zu rechnen gewesen, dass sie ihn im Amt bestätigen würden in den Räten, trotz allem? Die schwersten Zweifel hatten ihn geplagt. Mit Hans hatte er darüber geredet. Mit den anderen Kindern nicht. Auch nicht mit Emil jr. Schwabe hatte er getroffen. War gar nach Basel gefahren, um sich Rat und Beistand zu holen, und hatte wohl daran getan, weil sein Freund ihn tatsächlich beruhigt hatte.

Die Bestätigung im Amt, schlussament reibungslos und recht klar, hatte ihm das Herz leichter gemacht. Und doch. Und doch hatte er gewusst, dass der Punkt gekommen war, an dem er sich Neuem würde zuwenden müssen, weil er so eine Schmach, so eine bodenlose Enttäuschung nicht noch einmal erleben wollte. Zu viele Schläge hatte er schon einstecken müssen.

Das Volk. Die Stimmbürger. Hoch und heilig war ihm ihr Urteil immer gewesen. Immer. In all den Jahren. Denn was macht eine funktionierende Demokratie sonst aus, wenn nicht der Entscheid durch die Mehrheit?

Aber man hatte nicht auf ihn gehört. Hatte entgegen seinem Willen entschieden.

Wieder versucht er, diese Gedanken zu verscheuchen, doch wie ein lästiger Hund, der ständig bettelt, wollen sie einfach nicht weichen. Herrgott. Lass es gut sein, Emil! Es hat keinen Wert mehr, und du weisst es. Tief saugt er die Luft ein, füllt die Lungen bis hinab zum Bauch. Bläst sich auf, hält den Atem einen Moment an, richtet sich zu voller Grösse auf, mustert sich im Spiegel. Stösst dann die Luft wieder aus. Kontrolliert, langsam.

Time to go. Sagt er sich. Zeit zu gehen.

Direktor des Büros der Internationalen Telegraphen-Union. Aha. Soso. Oha. Als Josef Zemp ihn im letzten August am Ende eines langen Tages während der Session zur Seite genommen hatte, um eine erste Andeutung zu machen, dass das ein Posten wäre für ihn, da war er verdattert gewesen. Empört wäre wohl das bessere Wort.

Die wollen dich loswerden, Emil. Merkst du das nicht? Dieser Sauhund hat doch tatsächlich den Magen, dich aufs Abstellgleis zu fahren und es dir auch noch ins Gesicht zu sagen. Obwohl: So schlimm war Zemp gar nicht. Für einen Konservativen. Einen Katholiken. Einen Innerschweizer. Es gab andere. Schlimmere. Gerade auch bei den Eigenen, den Radikalen.

So unerwartet das gekommen war, so gut hatte er sich im Griff gehabt. Nun ja, wäre Zemp nicht neben ihm gestanden im Zwielicht des zu Ende gehenden Tages, sondern ihm gegenüber gewesen, vielleicht wäre diesem aufgefallen, wie ihm für einen kurzen Augenblick die Mundwinkel gezittert hatten. Bei seinem dichten Bart war das gut zu sehen, besser, als wenn er ohne gewesen wäre, denn die Haare wackelten mit, der Schnauz wurde dann jeweils von einem kleinen Beben geschüttelt. Er wusste das. Er hatte es selbst schon an sich beobachtet – und bei anderen Bartträgern gesehen. Aber schnell hatte er sich gefasst. Nur etwas gebrummt. Unverständlich für den anderen und in seiner Brummigkeit nicht ganz klar auszumachen, ob wohlwollend oder erzürnt.

Direktor des Büros der Internationalen Telegraphen-Union. Soso. Gewählt vom Bundesrat am 12. März. Diese Meldung würde in zwei Stunden an die Presse gehen.

So soll es sein. 24000 Franken im Jahr. Fast doppelt so viel wie als Bundesrat. Und weniger im Rampenlicht. Seltener Zielscheibe der Presse. Des Spotts. Dafür in internationalen Kreisen agieren, gelegentlich auf der grossen Bühne – das war nicht ganz ohne.

Und das Geld konnte er brauchen. Alte Schulden zahlen. Das Haus in Arlesheim weniger belasten. Hans, Emil jr. und Carl etwas zustecken. Und mit seinem flüssigen Englisch, dem perfekten Französisch, seinen guten Kontakten im In- und im Ausland, mit seinen festen und belastbaren Beziehungen vor allem in den USA bestanden keine Zweifel: Er war der richtige Mann für diesen Job.

Sollen doch die alten Kollegen im Bundesrat ohne ihn sehen, wie sie zu Schlag kommen würden. Sollen sie!

Er streicht sich mit der offenen Hand über den Bart. Hustet einmal. Und dann, als nähme er zum ersten Mal überhaupt an diesem Morgen das Haus um ihn herum wahr, hört er es. Das Klavier. Die Musik. Helene.

Wie oft hatte er ihr schon ins Gewissen geredet. Sie ermahnt. Aber seit Annas Tod zügelt er sich etwas, nimmt er sich selbst, so gut es eben geht, an die Kandare, mässigt seine Moralpredigten und seine Ratschläge. Er darf nicht zu harsch und zu hart mit dem Mädchen sein. Immerhin übernimmt sie im Haus die Aufgaben und Pflichten, die eigentlich der Frau an seiner Seite oblägen.

Mozart. Wie immer. Das muss er ihr lassen. Kaum falsche Töne, soweit er das beurteilen kann. Wenn nur Hans etwas mehr von der Lebensfreude dieses Mädchens in sich tragen würde. Nicht zum ersten Mal, dass er diesen Gedanken hat. Während er sie, Helene, gelegentlich massregeln muss, verwendet er stets und immer wieder Kraft darauf, seinen Ältesten anzutreiben, ihn zu ermuntern. Es will ihm scheinen, als könnte er ihm gar nicht genug Mut machen. Es fühlt sich manchmal an, als bliese und bliese er in ein Feuer, das einfach nicht recht brennen will.

Er öffnet die Tür seines Arbeitszimmers. Und lässt sie danach ein bisschen lauter und ein bisschen kräftiger ins Schloss fallen als angebracht. Soll Helene nur hören, dass er parat ist.

Er stapft schweren Schrittes die Treppe hinunter, als wäre er zehn oder zwanzig Jahre älter. Tatsächlich spürt er die Last der kommenden Stunden, die Bürde des Aussergewöhnlichen. Kein Tag wie jeder andere. Wahrlich.

«Papa?»

Das Klavier ist verstummt. Die Tür zum Salon steht einen Spalt breit offen, seine Tochter äugt hinaus. Als sie ihn sieht, stösst sie die Tür weiter auf, ganz auf. Mustert ihn. Sie trägt das grüne Kleid mit dem Blumenmuster, das ihm so gefällt an ihr.

«Du siehst gut aus.»

«Ich bin wie immer. Ich bin, wie ich bin.»

«Hast Du etwas Ruhe finden können?»

«Ruhe?» Er hüstelt. Bleibt stehen. Fasst nun seinerseits Helene ins Auge. «Ja, ich habe etwas Ruhe finden können.»

«Hast Du die Briefe von Herrn Schwabe und von Herrn Forrer gesehen?»

«Wie könnte ich nicht ...»

«Was sagen sie?»

«Dass es besser ist so.»

Er weiss, dass sie mehr hören möchte, Details, ganze Sätze, Erklärungen. Dass sie drauf und dran ist, ihn mit mehr Fragen zu löchern. Sich aber besinnt. Es steht ihr nicht zu, dem Vater allzu tief in die Seele zu blicken. Das dürfen vielleicht ihre Brüder, Hans, Emil jr. und Carl. Aber nicht sie, das Mädchen, die Tochter, die junge Frau.

Für einen Moment ist da diese Unbeholfenheit zwischen ihm und Helene, die er schon öfter wahrgenommen hat. Dieses Bedürfnis, Nähe zuzulassen, sie vielleicht in den Arm zu nehmen. Es würde ihm guttun. Jetzt besonders.

Aber hatten sie vorher schon immer eine gewisse Distanz gehalten, so ist das mit Annas viel zu frühem Tod nicht etwa besser geworden, sondern nur noch schwieriger. Anna fehlt ihnen beiden. Sie fehlt vor allem als Bindeglied zwischen ihnen.

Er zieht sich den Mantel über, denn es ist kalt draussen. Ein winterlicher, nasser März. Helene hilft ihm, legt ihm dabei ganz kurz die Hand auf den Unterarm.

«Machʼs gut, Papa. Bis später.»

«Bis später.»

Er tritt auf die Strasse. Kalt ist es wohl, und es hat da und dort noch ein paar letzte Reste Schnee. Aber die Wolken haben aufgerissen. Blauer Himmel zeigt sich. Er blickt gegen Süden. Zu den Alpen hin. Ist sich sicher, Eiger, Mönch und Jungfrau ausmachen zu können.

Es ist keine vier Wochen her, da war er zuletzt in Göschenen und anschliessend oben in Andermatt. Er, Vorsteher des Militärdepartements, war auf Besuch bei seiner Truppe gewesen. Dem kleinen Kreis handverlesener, von ihm ausgesuchter Männer, die den Gotthard verteidigen, wenn es darauf ankommt. Lauter tüchtige, stolze Offiziere. Ihnen hatte er noch einmal ins Gewissen geredet. Aber auch Mut gemacht. Ihnen hatte er die Aufgabe übertragen, die Alpen zu einem sicheren Rückzugsort der Armee zu machen, peu à peu.

Nichts hatte er durchblicken lassen, weder den Offizieren dort vor Ort noch seinem kleinen Stab gegenüber, der ihn begleitet hatte. Keine Andeutungen gemacht, sich auf die Zunge gebissen, als man ihn begonnen hatte auszufragen wegen der weiteren Pläne des Departements. Er hatte sich bloss gefragt, wie viel man von seiner Befindlichkeit wusste – oder ahnte. Hatte es sich herumgesprochen, wie angeschlagen er war, wie sehr er in der letzten Zeit an allem zweifelte?

Dabei ist er sich schon damals sicher gewesen, dass er die Mannen dort oben zum letzten Mal in seiner Funktion als Bundesrat um sich hat.

Hätte er etwas sagen sollen? Ein paar Abschiedsworte an sie richten? Seinen persönlichen Dank aussprechen? Ein paar Ermunterungen?

Er hat es bleiben lassen. Vielleicht wird sich eine Gelegenheit ergeben, es nachzuholen. Noch einmal im Sommer auf den Gotthard zu gehen.

Zügig geht er Richtung Bundeshaus. Gut zwanzig Minuten sind es zu Fuss. Zuerst immer den Bahngeleisen rechts unter ihm entlang. Man grüsst ihn freundlich und voller Respekt. Ein älterer Herr versucht, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Aber er, ungewohnt brüsk, gibt dem Mann zu verstehen, dass er in Eile sei und keine Zeit für einen Schwatz habe. Das nimmt der andere etwas erstaunt zur Kenntnis.

«Dann machen Sie es gut, Herr Bundesrat.»

Er hebt die Hand zum Quittieren dieses Wunsches und geht weiter seines Weges. Herr Bundesrat, jaja. Jetzt noch. Bald nicht mehr.

Krieg und Frieden

Gettysburg, Pennsylvania

1. Juli 1863

«Major Frey! Major Frey!!!»

Es gelang ihm nicht auf Anhieb, herauszufinden, wer ihn so dringend brauchte. Und zudem war er immer noch etwas irritiert, wenn er mit Major angesprochen wurde. Es klang nach Lieutenant Berger, da war er sich ziemlich sicher, aber er vermochte den Mann nicht auszumachen, unter all den Männern um sich herum.

Hoch zu Ross konnte er jetzt die ersten Häuser vor sich sehen. Sie waren seit dem Morgengrauen rascher als erwartet vorwärtsgekommen und würden in weniger als einer halben Stunde Gettysburg erreichen. Seine 82. Illinois war eines der vordersten Regimenter unter dem Kommando von General Howard.

Oberst Salomon, neu für Hecker als Regimentskommandant eingesetzt, war ein paar Hundert Yards vorausgeritten zusammen mit seinen Adjutanten.

Von Hecker – Freund, Feind, Förderer, Vaterfigur – hatte er seit mehr als einer Woche nichts mehr gehört. Da waren sie noch in Leesburg gewesen. In Virginia. Wunden lecken nach dem Blutbad von Chancellorsville Anfang Mai. Von 450 Mann des Regiments hatten sie dort in etwas weniger als einer Stunde 156 Mann verloren. Und eben auch Hecker und Rollshausen, den Major.

Gerüchten zufolge war Rollshausen inzwischen seinen Verletzungen erlegen. Hecker, der gute alte Hecker, schien auf dem Weg der Besserung, aber seine Beinverletzung war nicht ohne. So viel war klar. Hecker war ja auch der Grund, weswegen er ausgerechnet nach Illinois gegangen war, zusammen mit Vetter Theodore, als sie Anfang Dezember 1860 in den USA angekommen waren.

Er war noch ein Knabe gewesen, als er den deutschen Revolutionär zum ersten Mal leibhaftig zu Gesicht bekommen hatte. Da hatten die 48er bei Kandern, nicht weit weg von Lörrach, eine Schlacht verloren, und der Jurist und Rädelsführer Hecker hatte sich in aller Eile in die Schweiz absetzen können – in das ihm wohlgesinnte, weil von Natur her selber aufmüpfige und rebellische Baselbiet, wo er vor den Häschern in Sicherheit war. Und wer wäre ihm da nicht ein wohlmeinender Gastgeber gewesen, wenn nicht Emil Remigius Frey, sein Vater.

Denn der hatte ja seinen Ruf weg; auf immer und ewig. Sein Vater wurde überall als der abtrünnige Städter betrachtet, der den geknechteten Landschäftlern 1833 zur Seite gestanden hatte, als sie den Zwist mit den reichen Städtern hatten eskalieren lassen, bis sie am Ende mit ihrem eigenen Kanton dastanden und die noblen Herren aus der Stadt mit abgesägten Hosen von dannen zogen. Herr Frey, der Basler, der Ur-Basler, der aus freien Stücken zum Baselbieter geworden war.

Zehn Jahre alt war er damals gewesen, als Hecker bei ihnen in Arlesheim, quasi ihrem Exil, aufgetaucht war. Hätte er ahnen können, dass er ihm in den USA wiederbegegnen würde? Dass ausgerechnet dieser Deutsche es sein würde, der ihn antrieb, für die Sache der Freiheit und der Gerechtigkeit in den Krieg zu ziehen auf der Seite der Union? Gegen die Sklavenhalter und Konservativen im Süden?

«Major Frey!»

Nun sah er den Mann. Lieutenant Berger. Er kam die Kolonne entlanggerannt.

«Wir erwarten Feindkontakt, sobald wir nördlich von Gettysburg sind.»

«Sind Sie sicher, Mann?»

«Wir haben Nachricht vom Adjutanten erhalten. Salomon drängt zur Eile.»

Er zitierte die Kompaniekommandanten zu sich. Befahl, die Bajonette aufzusetzen und Gefechtsbereitschaft herzustellen. Im Eilmarsch galt es, das Städtchen zu erreichen, das fest in der Hand der Union war. Wäre dem nicht so, hätte man ihn entsprechend informiert.

Bruchstückhaft erreichten ihn nun zusätzliche Informationen. Offenbar war die Kavallerie unter General Buford am späteren Morgen etwas ausserhalb von Gettysburg auf grössere Truppenbestände der Armee der Südstaaten unter ihrem bewunderten General Robert E. Lee getroffen. Es hatte gegen 11 Uhr die ersten Gefechte gegeben. Und jetzt trafen von Süden her kommend immer mehr Truppen der Union ein. General Meade hatte auf Seiten der Union das Sagen.

Von Leesburg bis Gettysburg, in Pennsylvania gelegen und also wieder auf dem Territorium der Nordstaaten, nicht wie Virginia, waren es 60 Meilen gewesen. Sie hatten die Distanz in drei Tagen geschafft. Und was als Vermutung unter den höheren Offizieren kursiert hatte, stellte sich nun, am Mittag des 1. Juli, als richtig heraus: Robert E. Lee hatte seine Virginia-Armee – mehrere Zehntausend Mann, Infanterie, Kavallerie und Artillerie – gegen Süden dirigiert. In Richtung Hauptstadt der Union, in Richtung Washington. Und sie, die Nordstaatler, kamen jetzt aus Richtung Süden und würden Lee in Gettysburg stellen. Dort, wo sich viele Verbindungsstrassen kreuzten. Verkehrte Welt.

Gefechtslärm. Lauter werdend.

Leere Häuser im Städtchen. Keine Zivilisten zu sehen. Die hatten sich vermutlich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Noch kein Feindkontakt. Doch lange würde es nicht mehr gehen. Er war jetzt Major, nicht mehr Captain. Er musste erst recht einen kühlen Kopf bewahren. Und er wusste, dass sein massiv geschrumpftes Regiment nach den schweren Verlusten beim Rappahannock zuerst wieder frischen Kampfgeist schöpfen musste.

Im Laufschritt blieb keine Zeit für Diskussionen und Gespräche. Zweifel, Ängste und Bedenken wurden Schritt für Schritt in den trockenen Boden gestampft.

Die Trompeter bliesen Signale. Frey konnte Salomon erkennen, der mit seiner kleinen Entourage im Galopp auf ihn zusteuerte.

«Wenn Ihre Leute erst einmal über die Bahngleise sind, folgen noch drei Blocks. Dann ist das College zur Linken. Merken Sie sich das, Major. Dort sind General Howard und ich. General Reynolds stösst in Richtung Nordwesten vor. Wenn Sie offenes Gelände erreicht haben, unverzüglich Kampfformation. Drei Reihen. Es ist flaches Gelände. Felder. Kaum Baumgruppen. Erwarten Sie den Feind von Norden und Westen. Rücken Sie vor. Behalten Sie Ihre Flanken im Auge. Sie unterstehen jetzt General Schimmelfennig. Verstanden?»

«Verstanden!»

«Stossen Sie so weit wie möglich vor; aber immer in Linie. Sie haben Reynolds Truppen und jene von Doubleday zu Ihrer Linken, in Richtung Chambersburg. Weitere Einheiten rücken laufend nach. Ich glaube, wir haben die ganze verdammte Virginia-Armee von Lee vor uns.»

Wo ist unsere Artillerie?, hatte er noch fragen wollen. Aber Salomon war schon weg. War ausser Hörweite. Ritt in Richtung Nordwesten davon.

Das College, von dem Salomon gesprochen hatte, erkannte er ein paar Minuten später ohne Weiteres. Und der Oberst hatte ihm das Gelände auch richtig beschrieben. Doch was war mit der östlichen Flanke?

Er liess zum Angriff blasen, und sie gewannen einige Hundert Yards an Boden, bevor sie auf heftige Gegenwehr stiessen. Es war nun ungefähr 14 Uhr.

Der immer heftigere Gefechtslärm erschwerte die Kommunikation. Immerhin schien weder die eigene noch die feindliche Seite bereits die schweren Geschütze in Position gebracht zu haben. Kanonendonner war wohl zu hören, aber eher aus der Richtung, in der Reynolds angeblich seine Regimenter aufstellte.

Wo war sein Vetter Theodore? Er hatte ihm wiederholt eingetrichtert, dass er keine Vorzugsbehandlung erfahren dürfe. Er musste ihn genau gleich behandeln wie jeden anderen Mann seiner Truppe auch, ganz egal, ob Vetter oder nicht.

Er hatte ihn auch nicht zum Sergeant befördert, weil er ein Blutsverwandter war, sondern wegen seiner tadellosen Leistung und seines Einsatzes bei Chancellorsville. Trotzdem. Er konnte nicht leugnen, dass ihm Theodore mehr am Herzen lag als ein Lieutenant Berger oder ein Sergeant McAuliffe. Schonen durfte er ihn nicht, aber ihn, wenn es ging, im Auge behalten musste er schon. Immerhin waren sie zusammen in dieses Land gekommen, hatten hier Arbeit gesucht und neue Wege ausprobieren wollen. Und zusammen hatten sie sich entschlossen, sich freiwillig für die Sache des Nordens einzusetzen. Sich in diesem Krieg zu engagieren, zu den Waffen zu greifen, zu kämpfen, das Leben zu riskieren.

Gegen 14.30 Uhr griffen die Konföderierten ein erstes Mal koordiniert und in Linie an. Aber es schien ihm ein gar halbherziges Vorstösschen zu sein und es verpuffte entsprechend schnell. Kaum Ausfälle in den eigenen Reihen. Drei Schwerverletzte, fünf Tote.

Sie sammelten sich. Bajonette waren alle sauber aufgesetzt. Er liess durchzählen. Von zwei Mann fehlte jede Spur. Hatten sie sich abgesetzt?

Es war verdammt heiss. Die Sonne brannte. Tagesanbruch war kurz vor 6 Uhr gewesen. Sie waren exponiert, aber für den Augenblick ohne Fremdfeuer. Nicht einmal Scharfschützen.

Er gab Befehl, sich kurz zu verpflegen. Im Habersack waren Brot und Trockenfleisch. Frisch gefasst am Morgen, als sie aufgebrochen waren. Er riet, mit dem Wasser sparsam umzugehen.

Er versuchte zu erspüren, wie die Stimmung der Männer war. Entschlossen? Todesmutig? Grimmig? Oder würden sie weichen, wenn die Gegenwehr nur noch ein bisschen heftiger würde?

Er sass selbst einen kurzen Moment ab. Seit sieben im Sattel. Sein persönlicher Aide, ein junger, dürrer Schwarzer, reichte ihm Wasser, kümmerte sich um das Pferd. Flaches Land hier. Auch auf dem Weg von Leesburg nach Norden war ihm wieder einmal aufgefallen, wie viel wilder, abwechslungsreicher und vor allem hügeliger es im Baselbiet doch war.

Gut, die Appalachen waren vielleicht etwas steiler und weniger erschlossen als die Jurahöhen, aber hier, in diesem Teil Pennsylvanias, fühlte er sich eher an das Mittelland erinnert. Grosse Flächen, fruchtbarer Boden für gute Farmen, ein paar Hügelketten. Daheim, in Arlesheim, hatte er vom Dachzimmer aus immer Schloss Birseck mit seinem markanten runden Turm samt dem runden Dach im Auge gehabt, die Flanke des Gempen. Und als sie noch den Hof bei Nuglar gehabt hatten, die Tugmatt, war er mindestens einmal in der Woche losgezogen. Immer aufwärts. Durch den Wald und die Wiesen zum Gempen und auf der anderen Seite dann hinunter nach Nuglar. Etwa acht Kilometer. Zwei Stunden zu Fuss.

«Hier, Sir, ein Biscuit.»

Aldo, sein Aide, dieser nichtsnutzige Trottel, ein tumber Bauernjunge aus der Nähe von Peoria, wollte ihm einen trockenen, alten Keks bringen, stolperte aber dabei und stiess an seinen Ellbogen, so dass er einen Schluck Wasser verschüttete.

«Idiot. Pass doch auf!»

«Sorry, Sir.»

«Für nichts zu gebrauchen. Wirklich.»

«Es tut mir leid.»

Frey musste sich beherrschen. Er hatte vor zwei Tagen schon einen Soldaten um ein Haar verprügelt, weil der zu dumm gewesen war und mit der geladenen Waffe hantiert hatte. Inmitten der Mannschaft.

Sie fürchteten seine Wutausbrüche, er wusste das. Auch sein Vetter hatte das schon angesprochen. Ihn zur Seite genommen und ihn ermahnt, dass es wohl besser sei, wenn er sich gelegentlich etwas mässige.

Was ihn gleich wieder auf die Palme gebracht hatte.

«Mässigen?», hatte er ihn angeschnauzt. «Dass ich auch so ein Mitläufer werde wie du? Ich will mich nicht mässigen. Ich will, dass diese hirnlosen Idioten endlich auf mich hören.»

Nachher hatte er sich ein bisschen geschämt. Und in seinem Inneren den Vater gehört, der wohl – zum hunderttausendsten Mal – gesagt hätte: «Emil, du kannst nicht mit Kritik umgehen. Lerne das besser, solange du noch lernfähig bist. Oder es wird dir einmal zum schweren Schaden gereichen.»

Er trank den Becher leer. Gab ihn wortlos an Aldo zurück. Biss auf die Stockzähne. Dachte an den Vater und auch an Theodore.

Seine Sinne waren angespannt. Was er am meisten befürchtete, konnte er am wenigsten sagen. Dass der Gegner seine Geschütze bald zum Einsatz bringen würde. Dass die Zeit gereicht hätte, die Gesamtsituation zu erfassen und die ersten, wichtigen Ziele für einen Beschuss mit groben Waffen zu definieren.

Gettysburg in seinem Rücken war nicht weit entfernt. Es hatte ihm geschienen, als seien sie bei ihrem ersten Vorstoss mehrere Hundert Meter in Richtung Norden vorgerückt. Wenn er sich nun umsah, sah er, dass das böse getrogen hatte. Die Häuser waren noch fast in Griffweite. Er war noch so nah an den ersten Gebäuden des Städtchens, dass er Details erkennen konnte. Geöffnete Fenster. Hühner in einem Hinterhof, Werkzeug, das ein Farmer in der Hast auf dem Feld liegen gelassen hatte.

Beim letzten grossen Rapport vor zwei Tagen, etwas ausserhalb von Leesburg, hatte General Meade voller Überzeugung gesagt, man werde General Lee und dessen abtrünnigen Sauhaufen nun innerhalb von ein paar Tagen stellen. Das grosse Kräftemessen stehe bevor. Woher Meade die Überzeugung genommen hatte, gegen Lee die Oberhand zu gewinnen, war nicht ganz klar. Bis jetzt hatte die Union jedenfalls nur allzu oft den Kürzeren gezogen.

Ein paar Oberste hatten diskret gehüstelt. «Nur wieder ein paar Scharmützel und weiter nichts», hatte einer gesagt, unter dem Atem, so dass es nur gerade die drei Mann unmittelbar neben ihm hatten hören können.

Frey teilte diese Einschätzung. In seinem letzten Brief nach Hause hatte er sich über diese zögerliche Taktik der Generäle ausgelassen. So sehr hatte ihn das enerviert. Es hatte gutgetan, dem Vater seine Meinung sagen zu können.