6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, gelebt werden muss es vorwärts, heißt es bei Søren Kierkegaard. Terje liegt nach einem Suizidversuch im Sterben. Er lässt sein verpfuschtes Leben Revue passieren. Auf der Suche nach Antworten gräbt er sich immer tiefer in die schmerzhafte Vergangenheit, soghaft getrieben von den blinden Flecken des eigenen Lebens: der depressiven, alkoholkranken Mutter, dem abwesenden Vater, dem Abrutschen in Ticks und Gewalt als junger Mann, und dem quälenden Gefühl des Verlassenseins, das ihn immer bestimmt hat. Momente des Friedens fand er nur in der Natur. Ruhelos stellt Terje sich im Krankenhaus seinem Leben vom Ende bis zum Anfang, vom Tod bis zur Kindheit. Ein bewegendes Buch, erzählt wie im Rausch - über endgültige Entscheidungen, Vorherbestimmung und die Freiheit des Einzelnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, gelebt werden muss es vorwärts, heißt es bei Søren Kierkegaard. Terje liegt nach einem Suizidversuch im Sterben. Er lässt sein verpfuschtes Leben Revue passieren. Auf der Suche nach Antworten gräbt er sich immer tiefer in die schmerzhafte Vergangenheit, soghaft getrieben von den blinden Flecken des eigenen Lebens: der depressiven, alkoholkranken Mutter, dem abwesenden Vater, dem Abrutschen in Ticks und Gewalt als junger Mann, und dem quälenden Gefühl des Verlassenseins, das ihn immer bestimmt hat. Momente des Friedens fand er nur in der Natur. Ruhelos stellt Terje sich im Krankenhaus seinem Leben vom Ende bis zum Anfang, vom Tod bis zur Kindheit. Ein bewegendes Buch, erzählt wie im Rausch – über endgültige Entscheidungen, Vorherbestimmung und die Freiheit des Einzelnen.

Zum Autor

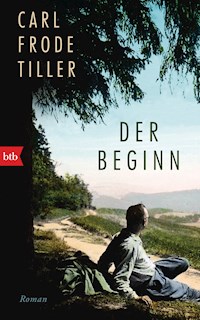

CARL FRODE TILLER, geboren 1970, ist ein norwegischer Autor, Historiker, Musiker und Komponist. Er gilt als Meister der psychologischen Zwischentöne. Seine Romane sind vielfach preisgekrönt und in 22 Sprachen übersetzt. Er gilt als einer der wichtigsten Gegenwartsautoren Norwegens.

Carl Frode Tiller

Der Beginn

Roman

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger und Nora Pröfrock

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Begynnelser« bei H. Aschehoug & Co., Oslo.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Copyright der Originalausgabe © 2017 by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo

Umschlaggestaltung: semper smile/München unter Verwendung eines Motivs von © Bridgeman/Carl Simon

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-23115-6V002

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

»Das Fremde aber beobachtet uns aus dem Schatten heraus.«Fragment 233 aus Das Buch der Unruhe von F. Pessoa

Ich öffnete die Augen, schloss sie, öffnete sie wieder. Es schneite immer noch, schwere nasse Flocken trafen das Fenster, die kleineren schmolzen sofort, die größeren rutschten langsam auf die Fensterbank, wo sich ein schmaler, hoher Schneestreifen gebildet hatte, der aussah, als würde er sich gleich von der Scheibe lösen und nach unten kippen.

»Hast du sie angeschnitten?«, fragte Mama, ohne den Blick von ihrem Strickzeug zu nehmen.

»Was angeschnitten?«, fragte Anita.

»Na, was glaubst du denn?«, erwiderte Mama.

Anita stand da und sah sie einfach an. Sie verstand nicht, wovon Mama redete, das sah ich ihr an, sie wusste ganz offensichtlich nicht, dass man den unteren Teil der Stiele abschneiden musste, bevor man die Blumen ins Wasser stellte.

»Mein Gott«, sagte Mama, sie legte das Strickzeug und die Strickanleitung auf das leere Bett gegenüber und stand auf. »Du bist fast fünfzig«, sagte sie. Kopfschüttelnd ging sie auf Anita zu.

»Sag mir einfach nur, was ich machen soll, dann mach ich es«, sagte Anita.

»Ich mache es selbst«, sagte Mama. Sie blinzelte, dabei streckte sie eine Hand aus und wollte die Rosen an sich nehmen.

»Selbst?«, sagte Anita, sie gab die Rosen nicht her.

»Was?«, fragte Mama.

»Du machst es selbst? Als hättest du die Blumen bezahlt.«

»Herrgott noch mal«, sagte Mama. Sie legte den Kopf schief und sah Anita mit halb offenem Mund an. »Wie empfindlich kann man nur sein. Gib mir die Blumen, dann zeig ich dir, wie man es macht.«

Mit einem Schnauben reichte Anita Mama den Strauß, und Mama ging mit den Blumen zurück zu ihrem Stuhl, sie hob die Plastiktüte mit der Wolle vom Boden auf und griff hinein, wühlte einen Moment lang darin herum, zog eine Schere heraus und ging zum Mülleimer unter dem Waschbecken. Im selben Moment ging die Tür auf, und ein nicht mehr ganz junger Arzt mit auffallend arrogantem Gesichtsausdruck steckte den Kopf herein, Mama sah aus, als wollte sie etwas sagen, aber er hatte vermutlich das falsche Zimmer erwischt, denn bevor sie auch nur ein Wort herausbekam, war er wieder verschwunden, Gelächter aus dem Pausenraum und das Klappern eines vorbeirollenden Essenswagens waren zu hören, dann schloss sich die Tür, und es war ganz still.

Mama drehte sich zu Anita um.

»Jetzt sieh genau hin«, sagte sie und hielt die Rosen über den Abfalleimer, um von jedem Stiel den unteren Teil abzuschneiden. »So lernst du es fürs nächste Mal.«

Aber Anita sah nicht hin, sie hatte sich in den Sessel gesetzt und versteckte sich hinter einer Klatschzeitschrift, sie hörte natürlich alles, tat aber so, als bekäme sie nichts mit.

»Anita!«, sagte Mama.

»Hm«, brummte Anita.

»Jetzt sieh mir zu!«

»Wobei?«, fragte Anita.

»Beim Sch…«, sagte Mama, dann hielt sie inne. Sie schaute Anita ein paar Sekunden lang an, schüttelte schließlich den Kopf. »Ach, vergiss es einfach.«

»Okay«, sagte Anita mit ungewohnt freundlicher Stimme. Sie sah wieder in die Zeitschrift.

Mama begann die Stiele abzuschneiden.

»Kein Wunder, dass du so geworden bist«, sagte sie. »Wenn du alles, was du nicht weißt oder kannst, als Zeichen dafür auffasst, dass du nicht gut genug bist, anstatt dich darüber zu freuen, dass du was Neues lernen kannst.«

»Entschuldigung«, sagte Anita, ohne die Zeitschrift zu senken.

»Entschuldigung wofür?«

»Dass ich so bin, wie ich bin.«

»Jetzt hör auf, verdammt noch mal«, sagte Mama. »Ich kann es nicht mehr hören.«

Anita starrte in die Zeitschrift, und Mama schnitt weiter an den Blumen herum. Sobald ein Stück Stiel auf die Plastiktüte im Abfalleimer fiel, raschelte es leise, ich schloss die Augen, öffnete sie, schloss sie wieder. Hoffentlich hören sie bald auf, dachte ich, ich ertrage sie nicht, wenn sie sich streiten. Ich öffnete die Augen.

»Wo hast du die Vase hingestellt?«, fragte Mama.

»Hm?«, brummte Anita, ohne die Zeitschrift herunterzunehmen.

Mama sah sie an, ihr war natürlich klar, dass Anita nur so tat, als hätte sie es nicht gehört, zumindest wiederholte sie die Frage nicht, sie drehte sich einfach weg und sah sich nach der Vase um, entdeckte sie auf dem Fensterbrett an der gegenüberliegenden Wand, ging hinüber, murmelte etwas über das fürchterliche Schneewetter, stellte den Strauß in die Vase, füllte sie mit Wasser und kam auf mein Bett zu. Ich sah sie an und lächelte, aber sie lächelte nicht zurück, ihr Gesicht zeigte überhaupt keine Mimik, als sie sich vorbeugte und die Vase vorsichtig auf den Nachttisch stellte. Sie sieht mich nicht einmal an, dachte ich. Warum nicht, warum sucht sie meinen Blick nicht, sieht sie nicht, dass ich wach bin? Sie arrangierte die Blumen in der Vase, dann setzte sie sich hin und begann wieder zu stricken, ein leises Klimpern war zu hören, sobald sich die Stricknadeln berührten, ansonsten war alles still.

Nach einer Weile legte Anita die Zeitschrift weg, drehte sich zur Seite und kramte in ihrer Handtasche, die über dem Stuhlrücken hing. Sie suchte ein wenig, dann holte sie die Zigaretten und das Feuerzeug heraus, nahm den Mantel vom Geländer des anderen Bettes und stand auf.

»Wo willst du hin?«, fragte Mama.

»Wonach sieht es denn aus?«, antwortete Anita.

»Du warst doch erst vor zwanzig Minuten eine rauchen«, sagte Mama.

»Das sagt die Richtige.«

»Was soll das?«

»Wenn es einen Menschen gibt, von dem ich keine Ratschläge zu meiner Gesundheit brauche, dann bist du es«, sagte Anita.

»Das war doch kein Ratschlag zu deiner Gesundheit«, sagte Mama.

»Mir ist egal, was es war«, sagte Anita und ging zur Tür.

Mama folgte ihr mit dem Blick.

»Warte kurz, Anita«, sagte sie, als Anita die Hand auf die Klinke legte. Ihre Stimme klang plötzlich ganz anders, sie klang traurig. Mama sah auch traurig aus, sie schloss die Augen und holte tief Luft, stieß die Luft in einem Seufzer aus. Dann wartete sie kurz, öffnete die Augen wieder und sah Anita an.

»Entschuldigung«, sagte sie, legte die Hand auf die Stirn und wandte sich ab. Einen Moment lang starrte sie die Wand an, dann nahm sie die Hand herunter und drehte sich wieder zu Anita um. »Ich … ich«, sagte sie, mehr brachte sie nicht heraus. Sie schüttelte leise den Kopf und starrte dabei auf ihre Hände.

Anita sah sie an, sagte kein Wort. Sie wartete kurz, dann löste sie die Hand von der Klinke, sie steckte die Zigarettenschachtel in die Manteltasche, ging zurück zu ihrem Stuhl und setzte sich. Sie sah Mama an und schluckte.

»Ich muss mich entschuldigen«, sagte sie.

Mama sah sie an. Sie lächelte kurz, starrte wieder auf ihre Hände, so blieb sie einen Augenblick sitzen, dann schloss sie die Augen. Sie kniff sie ganz fest zu, das konnte ich an der Muskulatur um ihre Augenwinkel erkennen, daran, dass sie leise zitterte.

»Ich habe solche Angst, Anita«, sagte sie.

Anita nickte.

»Ja«, sagte sie leise. »Ich auch.«

Mama öffnete die Augen. Sie sog die Luft tief in die Lungen und stieß sie wieder aus, erst einmal, dann noch einmal und ein weiteres Mal, sie atmete wie jemand, der versucht, nach einem Schock oder einem Panikanfall oder so etwas in der Art wieder zu sich zu kommen.

Sie gab einen Laut von sich, der fast klang wie ein Wimmern.

Anita stand auf und ging zu ihr, sie legte ihr die Hand auf die Schulter und drückte Mamas Kopf an ihren Bauch. Sie drehte sich langsam zu mir um und strich Mama dabei vorsichtig über die Haare. Auch sie sieht mich nicht, dachte ich, sie starrt mich direkt an, trotzdem sieht sie mich nicht, ich nahm den Blick nicht von ihr, ich lächelte, aber sie zeigte keine Reaktion, sie sah durch mich hindurch. Sieht so Sterben aus, dachte ich, sterbe ich jetzt?

»Wo bleiben bloß Marit und Turid?«, fragte Anita. Sie hielt sich die Hand vor den Mund und hustete.

»Es ist Berufsverkehr«, sagte Mama.

»Ja«, sagte Anita. »Und bei diesem Schneewetter herrscht sicher Chaos auf den Straßen«, fügte sie hinzu. Sie wartete kurz, dann steckte sie die Hand in die Manteltasche und holte die Zigarettenschachtel heraus. Sie wollte gerade los, blieb aber stehen. »Willst du zuerst gehen?«, fragte sie.

Mama lächelte wieder kurz.

»Geh du nur«, sagte sie.

»Aber ich war ja als Letzte draußen«, sagte Anita.

»Das macht nichts«, sagte Mama.

»Sicher? Ich kann gerne warten.«

»Ganz sicher«, sagte Mama.

Anita nickte und lächelte. Sie ging zur Tür. Als sie die Hand auf die Klinke legte, drehte sie sich zu mir um. Ich blickte sie direkt an, aber auch jetzt sah sie mich nicht, sie sah durch mich hindurch. Jetzt sterbe ich tatsächlich, dachte ich, so ist es, wenn man stirbt.

Zwei Tage vorher

»Wie heftig es schneit«, sagte Mama.

Ich drehte mich um, sie saß da und starrte aus dem Küchenfenster. Sie hatte Spiegeleier gegessen, und auf dem Teller vor ihr waren noch Reste von Eigelb und Ketchup zu sehen, ich sagte nichts.

»Kann die Garage fast nicht sehen, so wie es runterkommt«, sagte sie.

Ich stellte den Ton am Fernseher lauter. Genug, damit es glaubwürdig wirkte, wenn ich sagte, ich hätte sie nicht gehört, aber nicht so laut, dass sie mir vorwerfen konnte, ich wolle sie übertönen.

»Sieht auch nicht so aus, als würde es so schnell wieder aufhören«, sagte sie.

Ich schloss langsam die Augen.

»Ich will mich erst mal ein bisschen ausruhen«, sagte ich.

»Was?«, sagte sie.

»Ich schippe noch Schnee «, sagte ich. »Aber ich habe heute Nacht nur wenig geschlafen. Außerdem bin ich gerade von der Arbeit gekommen, ich habe den ganzen Tag Forschungsberichte gelesen, ich bin müde.«

»Hauptsache, es wird gemacht«, sagte sie.

Ich stellte den Ton noch etwas lauter, gerade rechtzeitig, denn gleich darauf sagte sie noch etwas. Ich nahm den Blick nicht vom Bildschirm. Sie wiederholte nicht, was sie gesagt hatte, sie stand auf, nahm Teller und Glas und ging zur Spüle, ich hörte, wie sie das Wasser aufdrehte und den Teller abwusch. Ich wartete, bis sie wieder ins Wohnzimmer kam, dann stand ich auf und ging in die Küche. Ich hatte Hunger und nahm die Eierschachtel und die Butter aus dem Kühlschrank. Ich ging zum Herd, gab ein Stückchen Butter in die Pfanne, drehte die Platte auf und klappte den Deckel der Eierschachtel hoch.

»Könntest du bitte ein paar Eier übrig lassen?«, fragte Mama. Sie kam wieder in die Küche. Sie griff nach der Thermoskanne und schenkte Kaffee in den grünen Becher. »Ich habe vor, später Waffeln zu backen, wenn Reidar kommt«, fügte sie hinzu. Ihre Stimme war auffallend freundlich, vermutlich wusste sie, dass nur noch zwei Eier in der Schachtel waren. Ich sagte nichts, ich stellte die Platte aus, klappte die Eierschachtel zu, nahm das Butterpäckchen und räumte beides wieder in den Kühlschrank.

»Kannst du dir nicht einfach ein Käsebrot machen?«, fragte sie.

»Ist nicht so wichtig«, sagte ich. Die Marmeladengläser klirrten leise, als ich die Kühlschranktür schloss. Ich ging in den Flur.

»Na, dann nimm dir halt die Eier«, sagte sie.

Ich drehte mich zu ihr um.

»Sicher?«, fragte ich.

Sie hatte anscheinend nicht damit gerechnet, dass ich sie beim Wort nehmen würde, sie sah ziemlich verwirrt aus.

»Dann kann ich halt keine Waffeln backen«, sagte sie. Sie führte den Kaffeebecher zum Mund.

»Also soll ich sie nicht nehmen?«, sagte ich.

Sie seufzte, während sie den Kaffeebecher wieder sinken ließ, ohne daraus getrunken zu haben.

»Mein Gott, nimm die Eier«, sagte sie. »Ich sage ja nur, dass ich dann nichts zum Kaffee servieren kann.«

Ich lachte und schüttelte den Kopf.

»Was ist daran so lustig?«, fragte sie.

»Back du nur deine Waffeln, Mama«, sagte ich.

»Ich verstehe nicht, was du hast«, sagte sie. »Wir sind einfach nur gute Freunde.«

Ich verstand nicht sofort, was sie meinte, aber dann begriff ich. Ich fing an zu lachen, es klang aber nicht so echt, wie ich gewollt hatte.

»Sorry, aber ich bin nicht eifersüchtig, Mama«, sagte ich.

Das war ihr wohl etwas zu direkt, jedenfalls starrte sie mich zornig an. Ihre Augen erinnerten mich an die eines kleinen Mädchens, das ich einmal auf dem Cover eines Horrorfilms gesehen hatte, ich war richtig beeindruckt, sie sagte nichts, drehte sich nur um und ging ins Wohnzimmer. Ich ging in die Küche und nahm eine Banane aus der Schale, die auf der Arbeitsplatte stand. Ich brach die Spitze ab, riss die Schale in drei breite Streifen und biss hinein. Nach einer Weile hörte ich Mama heulen. Erst ein Schluchzer, dann noch einer. Ich versuchte zu grinsen und den Kopf zu schütteln, aber es half nichts, sie tat mir trotzdem leid. Ich schluckte den letzten Bissen hinunter, öffnete den Schrank unter der Spüle und warf die Schale in den Müll. Ich war schon auf dem Weg ins Wohnzimmer, blieb aber wieder stehen. Ich brachte es nicht über mich, zu ihr hineinzugehen, wusste nicht, was ich sagen sollte, wenn ich ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde und sie heulte, es war besser, so zu tun, als hätte ich es nicht mitbekommen, zumindest war es leichter.

»Tja«, sagte ich. »Dann will ich mal rausgehen und Schnee schippen.«

Ich wartete noch einen Moment, aber sie sagte nichts. Ich ging in den Flur, zog Jacke und Schuhe an, schnappte mir die neuen Lederhandschuhe, die auf der Hutablage lagen, und ging nach draußen. Ich zog die Handschuhe an, die Kapuze über den Kopf, holte die Schneeschaufel aus dem Schuppen und begann zu schippen. Wegen des Räumfahrzeugs war die Einfahrt wieder völlig vereist, und obwohl der Schnee auf dem Hof leicht und trocken war, brauchte ich länger als sonst. Als ich fertig war und die Schneeschaufel an der Garagenwand abstellte, klingelte mein Handy. Ich ging nicht gern ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kannte, aber es kam vor, dass Marit vom Handy einer ihrer Freundinnen anrief, darum nahm ich ab. Es war nicht Marit, es war ein erwachsener Mann. Er stellte sich nicht vor, und ich erkannte auch die Stimme nicht, aber sein Anruf hatte mit meiner Arbeit zu tun, so viel war klar, und er war wütend.

»Haben Sie heute Nacht auch nur ein Auge zugetan?«, fragte er.

»Wer ist da?«, fragte ich.

»Sie können stolz auf sich sein«, sagte er. »Letztes Jahr hat der letzte Schafbauer aufgegeben. Und vor vier Monaten wurde der Laden dichtgemacht.«

Ich wartete ab. Ich wusste immer noch nicht, wer dran war, aber dann fiel es mir ein, es war der alte Bürgermeister aus Dovre, der mich beim Schlichtungsgespräch vor ein paar Jahren angebrüllt hatte. Er hat den Bericht über das Naturschutzgebiet gelesen, dachte ich, er weiß, dass das Südskandinavische Felsenblümchen verschwunden ist.

»Ich habe jetzt frei«, sagte ich. »Rufen Sie mich während der Arbeitszeit an.«

Ich legte auf, schaltete das Handy aus und steckte es zurück in die Tasche. Eigentlich wollte ich schon reingehen, aber dann streifte ich wieder die Handschuhe über, schnappte mir die Spitzhacke und fing stattdessen an, das Eis vor der Mülltonne aufzuhacken. Ich hatte schon gestreut, es war also nicht nötig, aber ich tat es trotzdem, es war mir ein inneres Bedürfnis. Als ich wieder ins Haus kam, hatte Mama Waffeln gebacken, sie lagen auf dem Backofenrost, der auf dem Küchentisch stand, und waren mit einem rot karierten Geschirrhandtuch abgedeckt, Mama wischte gerade ein paar Teigflecken vom Tisch. Sie lächelte mich an, wollte mir wohl zu verstehen geben, dass sie mir verziehen hatte.

»Bist du schon fertig?«, fragte sie.

»Ja«, sagte ich, zog einen Handschuh aus.

»Jesses«, sagte sie.

Mir war schon klar, dass sie nicht so beeindruckt war, wie sie tat, ich freute mich aber trotzdem. Ich schenkte ihr ein Lächeln, als ich den anderen Handschuh abstreifte, dann ging ich zur Garderobe und hängte meine Jacke auf.

»Hast du auch das Eis in der Einfahrt weggemacht?«, fragte sie.

»Na klar«, sagte ich.

»Sehr schön«, sagte sie. »Bald kommt bestimmt wieder der Schneepflug vorbei, dann kann man nicht mehr am Straßenrand parken.«

Sofort bereute ich es, den Hof geräumt zu haben. Mir war nicht klar gewesen, dass ich mich wegen Reidar so beeilen sollte, aber jetzt kapierte ich es. Ich fühlte mich benutzt, und die leise Freude, die ich gerade verspürt hatte, war verschwunden. Ich zog die Schuhe aus und stellte sie ins Schuhregal.

»Wie spät ist es?«, fragte sie.

»Am Herd ist eine Uhr«, sagte ich.

Sie bemerkte meinen aggressiven Ton nicht. Sie warf einen Blick auf den Herd und wrang den Lappen aus.

»Was, so spät schon?«, sagte sie.

»Kein Stress, ich geh gleich nach unten«, sagte ich.

»Warum denn?«, fragte sie.

»Ich kann also bleiben?«, fragte ich.

Sie zögerte.

»Ja, natürlich«, sagte sie, lächelte nervös. »Aber wenn du dich hinlegen willst, gehst du wahrscheinlich besser in dein Zimmer. Dort hast du deine Ruhe.«

»Und wenn ich mich nicht hinlegen will?«, fragte ich.

Sie hielt meinem Blick einen Moment lang stand, dann drehte sie sich wortlos um. Ging zur Kaffeemaschine. Sie hatte schon Wasser in den Behälter gefüllt und Kaffeepulver in den Filter gegeben. Sie drückte auf den Knopf und ging ins Wohnzimmer. Ich folgte ihr. Ich wollte gar nicht hier sein, wenn Reidar kam, aber Mama sollte das Gegenteil glauben, darum machte ich den Fernseher aus, legte mich aufs Sofa und schloss die Augen. Wenig später schaltete Mama das Radio ein. Als Reaktion darauf gab ich vor zu schlafen. Ich atmete schwer und gab das ein oder andere Schnarchen von mir, aber nach einer Weile merkte ich, dass ich tatsächlich kurz vorm Einschlafen war, darum machte ich die Augen auf und legte den Ellbogen unter den Kopf. Mama kam mit zwei Tassen, zwei Tellern und einem Bastkörbchen voll Waffeln herein. Sie stellte alles auf den Wohnzimmertisch.

Ich sah sie an und grinste.

»Und wer bekommt nichts?«, fragte ich.

Sie starrte mich wütend an und sog die Luft durch die Nase ein. Sie sagte nichts. Drehte sich um, ging in die Küche und kam mit einer weiteren Tasse und einem Teller zurück. Sie bewegte sich schneller, als ich es seit Jahren gesehen hatte.

»Entspann dich«, sagte ich. »Ich will gar nicht mitessen.«

Sie stellte Teller und Tasse vor mir auf den Tisch.

»Natürlich sollst du auch was haben«, sagte sie. Sie drehte sich um und ging wieder in die Küche.

»Er ist verheiratet, Mama«, sagte ich. »Er wird seine Frau nicht verlassen. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst.«

Sie blieb mitten im Zimmer stehen und drehte sich zu mir um. Ich konnte mich nicht erinnern, wann sie mich seit meiner Jugend das letzte Mal angeschrien hatte, und erst recht nicht, dass sie jemals mit dem Fuß aufgestampft hätte, aber jetzt tat sie beides. Gleichzeitig sogar.

»Wir sind einfach nur gute Freunde!«, schrie sie. »Wir sind einfach nur gute Freunde! Darf ich denn nicht mal mehr Freunde haben?«

Ich fing an zu lachen. Das war natürlich nicht nett von mir, aber ihr heftiger Gefühlsausbruch hatte mir Angst eingejagt, und mein Lachen war wohl vor allem der spontane Versuch, sie zu beruhigen, indem ich so tat, als wäre ihr Benehmen lächerlich. Mein Vorhaben misslang. Sie schnappte sich das kleinste der drei Glaskamele, die mit all dem anderen Kram zusammenstanden, und schleuderte es mit aller Kraft nach mir. Das Erste, was ich dachte, als das Kamel über meinen Kopf sauste und an der Wand hinter mir zerbrach, war, schade, dass sie ihr Ziel verfehlt hat. Sie hätte es sich bestimmt nie verziehen, wenn sie mein Gesicht oder meine Stirn getroffen hätte. Ruhig setzte ich mich auf und nahm die Tasse und den Teller, die vor mir auf dem Tisch standen.

»Einfach nur gute Freunde«, sagte ich. »Das merkt man.«

Ich stand auf, ging ganz dicht an ihr vorbei in die Küche, wo ich Tasse und Teller in den Schrank über der Spüle räumte. Anschließend ging ich in den Flur, zog Schuhe, Jacke und Handschuhe an und trat in den Eingang. Ich wollte herausfinden, ob sie wieder heulte, darum blieb ich stehen, ohne die Tür hinter mir zu schließen. Ich zog das Futter aus einem der Handschuhe, damit ich als Vorwand daran herumfummeln konnte, wenn sie plötzlich auftauchte und wissen wollte, was ich hier machte. Ich ließ mir viel Zeit, das flauschige Futter einzeln in die Finger zurückzuschieben, aber ich hörte nicht das Geringste. Ich war enttäuscht und erleichtert zugleich. Enttäuscht, weil ich fand, es könnte ihr schon mies gehen nach dem, was sie gerade getan hatte, und erleichtert, weil ich wusste, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich sie weinend zurücklassen würde. Es ist nicht mal gesagt, dass ich es dann über mich gebracht hätte wegzugehen. Aber jetzt verließ ich sie ohne nennenswerte Gewissensbisse.

Ich ging in die Garage, stieg ins Auto und setzte zurück auf die Straße. Mit den Handschuhen hatte ich keinen guten Halt am Lenkrad, darum zog ich sie aus und legte sie auf den Beifahrersitz. Ich fuhr durch die Straßen im Zentrum. Ich musste an den Anruf des Bürgermeisters denken, wie wütend er gewesen war. Dann dachte ich wieder an den Bericht über das Naturschutzgebiet, dass das Südskandinavische Felsenblümchen dort verschwunden war und höchstwahrscheinlich auch überall sonst in Dovre verschwinden würde, es war nur eine Frage der Zeit. Plötzlich erkannte ich die Ironie darin, dass ich hier voller Wehmut saß, weil aufgrund des Klimawandels eine Pflanze zu verschwinden drohte, während ich gleichzeitig ohne Sinn und Verstand Abgase in die Atmosphäre blies. Ich versuchte zu lachen, aber ohne Erfolg.

Ich drehte ein paar Runden um das Einkaufszentrum, dann setzte ich mir in den Kopf, zu Reidars Frau zu fahren und ihr zu erzählen, was ihr Mann so trieb. Ich verließ das Zentrum und fuhr hinauf nach Persaunet, wo sie wohnten. Ich beschloss, es schnell hinter mich zu bringen, bevor ich es mir anders überlegte. Ich hielt an dem Schneewall vor ihrer Einfahrt, blieb sitzen und sah aus dem Fenster, während der Motor im Leerlauf lief. Das Haus war alt, aber gut in Schuss, und sowohl das Haus als auch Hof und Garten vermittelten den Eindruck, ordentliche, fast schon pedantische Besitzer zu haben. Die Sträucher im Garten waren in Säcke eingepackt, die sie vor der Kälte schützen sollten, das Feuerholz war ordentlich gestapelt, und auf dem Hof war der Schnee nach einem festen System geräumt worden, das sah ich an den Abdrücken, die die Schaufel hinterlassen hatte.

»Alles Fassade«, murmelte ich.

Ich drückte auf den roten Knopf, der den Gurt festhielt, und wollte gerade aussteigen, da hörte ich das vertraute Geräusch eines Schneepflugs. Ich schaute in den Rückspiegel. Das Fahrzeug war hundert, vielleicht auch fünfundsiebzig Meter hinter mir, das Blinklicht erhellte die Nachbarschaft in regelmäßigen Stößen, und ein Funkenregen stob über den Boden, sobald der Pflug den Asphalt erwischte. Mir war natürlich klar, dass ich mit dem Auto hier wegmusste, aber ich entdeckte nirgendwo einen geeigneten Parkplatz, also beschloss ich, einmal ums Karree zu fahren und wieder zurückzukommen. Als ich eine Runde gedreht hatte und mich wieder dem Haus näherte, änderte ich meine Meinung und fuhr einfach weiter. Heimwärts, aber anstatt am Kreisel bei der Skovgård-Kreuzung geradeaus zu fahren, bog ich auf die E6, Richtung Norden. Ich wusste nicht, wohin ich fahren sollte, ich wusste nur, dass ich nicht nach Hause wollte. Ich schaltete das Radio an. Dort sagten sie, Donald Trump sei nun offiziell zum Präsidenten gewählt worden, nur die Wahlmänner, die zu Sanders gehalten hatten und nicht zu Clinton, hätten nicht für ihn gestimmt. Als Trump selbst das Wort ergriff, schaltete ich das Radio aus. Ich hatte nicht den nötigen Humor, um seinen Sermon zu ertragen, nicht jetzt.

Als ich ein paar Stunden später durch Namdalseid fuhr, wurde mir bewusst, dass ich mich nicht erinnern konnte, durch Stjørdal, Levanger, Verdal oder Steinkjer gefahren zu sein. Auch erinnerte ich mich an nichts mehr, woran ich auf der Fahrt gedacht hatte. Das heißt, eins wusste ich noch: Mehrmals hatte ich aus irgendeinem Grund an weißes Rauschen gedacht, genauer gesagt an das Nebengeräusch auf den Kassetten, die ich als Jugendlicher aufgenommen hatte. Manchmal war es so laut, dass man die Musik kaum hören konnte. Und das war vielleicht auch besser, murmelte ich, als ich das beleuchtete Areal an der Shell-Tankstelle und dem Genossenschaftsladen verließ und in die dunklen Wälder rund um Namdalen fuhr.

Es herrschte fast kein Verkehr, nur hin und wieder donnerte ein Lastzug auf mich zu und gab mir das Gefühl, mein Auto würde gleich in den Straßengraben gepustet. Angesichts der schmalen glatten Straße fuhr ich viel zu schnell, aber nicht schnell genug, um den Führerschein zu verlieren, wenn sie mich anhielten. Den Führerschein zu verlieren wäre für mich fast so, als würde ich einen guten Freund verlieren, nur schlimmer, murmelte ich. Ich lachte laut auf, hielt aber sofort inne, als mir aufging, dass ich es ernst meinte. Ich blickte starr durch die Windschutzscheibe. Ich merkte, wie ich mich nach einem Zusammenbruch sehnte, aber ich wusste, dass ich darauf nicht zu hoffen brauchte, es war mir nicht vergönnt zusammenzubrechen. Nach einer Weile merkte ich, dass ich vergessen hatte, mich anzuschnallen. Ich wollte es gerade nachholen, da sah ich den Lastzug, der ein paar Hundert Meter vor mir über die Kuppe kam, und ließ es bleiben. Ich wartete noch einen Moment, dann zog ich den Wagen auf die Gegenfahrbahn. Wenn ich früher darüber fantasiert hatte, meinem Leben ein Ende zu setzen, hatte ich eine feierliche, fast rituelle Handlung vor mir gesehen, mit Abschiedsbrief, Anzug und einem Ort, der mir viel bedeutete, und mein letzter Gedanke, bevor plötzlich Panik in mir hochstieg und ich versuchte auszuweichen, war: Ich hätte etwas mehr daraus machen sollen.

Einen Monat vorher

Ich war fertig auf der Toilette, blieb aber noch sitzen. Per, Hilde und ein paar andere standen draußen im Flur und verabredeten sich gerade zum Feierabendbier, und um nicht gefragt zu werden, ob ich auch dabei sei, wollte ich abwarten, bis sie weg waren. Ich hatte schon so oft »Vielleicht« gesagt, dass es inzwischen zum Witz geworden war, es war fast so was wie ein Ritual. »Dann vielleicht bis später im Neun Musen, Terje«, sagten sie immer und lachten. Nicht dass mir das was ausgemacht hätte, aber es ging mir auf die Nerven. Nach einer Weile fiel mir plötzlich ein, dass ich dieses Mal sogar eine gute Ausrede hatte. Ich hatte ausnahmsweise mal gut geschlafen, war also de facto nicht müde, aber da ich heute Morgen nach drei Tagen Fortbildung in Stavanger vom Flughafen direkt zur Arbeit gekommen war, hätten sicher alle Verständnis, wenn ich es einfach behauptete. Ich griff zum Klopapier, zog die Spülung und wusch mir die Hände, aber als ich in den Flur kam, waren die anderen verschwunden, meine Erklärung konnte ich mir also sparen.

Ich ging zurück an meinen Schreibtisch, telefonierte mit der Straßenbehörde und dem Vertreter der Gemeinde Meldal und vereinbarte einen Termin zur Besichtigung des Gebiets, durch das die geplante Straße führen sollte. Dann suchte ich den Forschungsbericht über die Flussuferwolfsspinne und den Bericht über das Naturschutzgebiet in Dovre raus, druckte beides aus und steckte die Unterlagen in die Tasche. Ich wollte mich nicht hier damit befassen, zum einen konnte ich mich zu Hause besser konzentrieren, und zum anderen wollte ich lieber etwas früher aufbrechen, um den Freitagsverkehr zu umgehen. Ich holte meine Jacke und den Schal und ging zum Auto.

Auf der Straße war es voller geworden. Stockend ging es durchs Zentrum, aber sobald ich im Strindheimtunnel war, lief es wieder. Als ich den Blinker setzte und gerade Richtung Lade abbiegen wollte, fiel mir ein, dass Marit seit ein paar Minuten Schulschluss hatte, und bevor ich genauer darüber nachdenken konnte, schaltete ich den Blinker wieder aus und fuhr weiter geradeaus. Ich hatte solche Lust, sie zu sehen. Die Fahrt von der Schule nach Hause würde zwar nur fünf Minuten dauern, aber besser als gar nichts.

In Skovgård war ich schon fast auf dem Weg hoch zur Schule, aber dann überlegte ich es mir anders und hielt stattdessen an der Tankstelle. Ich wollte es so aussehen lassen, als wäre ich rein zufällig in der Gegend. Wenn sie merkte, dass ich extra einen Umweg gefahren war, nur um sie von der Schule abzuholen, dann wäre ihr auch klar, wie sehr sie mir fehlte, und das wollte ich nicht. Sie sollte tun und lassen können, was sie wollte, ohne meinetwegen ein schlechtes Gewissen zu haben.

Der Tank war noch mehr als halb voll, trotzdem hielt ich an einer Zapfsäule und füllte nach. Mein Blick war unablässig auf den Bürgersteig gerichtet, über den ihr Heimweg führte, aber sie kam nicht. Als ich fertig war, fuhr ich rüber zum Reifendruckgerät. Ich hatte nicht vor, den Druck zu überprüfen, stieg aber trotzdem aus, nahm mir den Schlauch und hockte mich vor den Hinterreifen, um es so aussehen zu lassen. Ich ließ den Bürgersteig nicht aus den Augen, doch sie war nirgendwo zu sehen. Nach einer Weile stieg ich ins Auto und fuhr doch hoch zur Schule. An der Sporthalle drehte ich um und fuhr zurück. Ich fuhr ihren gesamten Schulweg ab, bis zum Haus, dann gab ich auf und machte mich auf den Heimweg.

Ich parkte an den Briefkästen, nahm meine Tasche und den Koffer und ging hinein. Im Flur rief ich Hallo, aber Mama antwortete nicht. Ich zog Schal und Jacke aus, hängte beides an die Garderobe und stellte die Schuhe ins Schuhregal. Erneut rief ich Hallo, aber auch dieses Mal bekam ich keine Antwort. Sie ist bestimmt einkaufen, dachte ich. Ich ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Er war so gut wie leer. Ja, sie ist einkaufen, dachte ich. Ich machte den Kühlschrank zu, nahm mir ein Glas Wasser, das ich in einem Zug leer trank, und dann setzte ich mich mit der neuen Ausgabe der Science ins Wohnzimmer. Als ich die Zeitschrift gerade aufgeschlagen hatte, überkam mich das Gefühl, dass außer mir noch jemand im Raum war. Ich stand auf und blickte mich um, konnte Mama aber nirgendwo sehen. Auch sonst war natürlich niemand da, wer schon? Ich setzte mich wieder.

Ich las von einem Forschungsprojekt, bei dem deutsche Wissenschaftler aus Ulm Ameisen auf der Nahrungssuche eingesammelt und in zwei Gruppen eingeteilt hatten. Den Ameisen der ersten Gruppe hatte man die Beine zur Hälfte gestutzt, die Ameisen der zweiten Gruppe hatten Stelzen aus Schweineborsten bekommen, die ihre Beinlänge verdoppelten. Als die Wissenschaftler die Tiere genau dort aussetzten, wo sie zuvor eingesammelt worden waren, zeigte sich, dass die Ameisen aus der ersten Gruppe auf halbem Weg zum Ameisenhaufen stehen blieben und offenbar dachten, sie wären am Ziel, während die Ameisen aus der zweiten Gruppe erst nach der doppelten Strecke stehen blieben. Ameisen konnten also ihre Schritte zählen, sie verfügten über eine Art inneren Schrittzähler, durch den sie ihre Wege finden.

Als ich zu Ende gelesen hatte, merkte ich, dass ich mit einem Lächeln dasaß, ich war richtig gut gelaunt.

Kurz darauf kam Mama nach Hause.

»Hallo«, sagte sie mit einem Strahlen im Gesicht.

Ich sah sie an. Sie war nicht einkaufen gewesen, zumindest hatte sie keine Tüten dabei.

»Wo warst du?«, fragte ich.

»Spazieren«, antwortete sie.

»Donnerwetter«, sagte ich. Sie versuchte den Anschein zu erwecken, als verstünde sie meine Verwunderung nicht. Das hatte eine gewisse Komik. Ich lachte, aber freundlich.

»Na, wie … schön«, sagte ich. »Dass du spazieren gehst.«

»Meine Güte«, sagte sie. Aus ihrem Gesicht sprach immer noch Unverständnis, aber sie lächelte, als sie den Kopf schüttelte. »Das ist doch nichts Ungewöhnliches.«

»Nein, nein«, sagte ich. »Ist es auch nicht.«

Ich hob die Zeitschrift und las weiter. Im nächsten Moment nahm ich sie wieder herunter.

»Wir müssen wohl noch was zu essen für heute Abend besorgen«, sagte ich. Ich wollte gerade fragen, ob sie Lust auf Pizza hätte, aber so weit kam ich nicht.

»Ich esse heute auswärts«, sagte sie.

Das kam so schnell und unerwartet, dass ich meine Verblüffung nicht überspielen konnte.

»Auswärts?«, fragte ich. »Wo denn?«

Sie amüsierte sich, das sah ich an ihrem Lächeln.

»Weiß ich noch nicht genau«, sagte sie und klang dabei, als würde sie ständig ausgehen.

»Und mit wem?«, fragte ich. Es sollte sich so anhören, als würde mich die Antwort nicht weiter interessieren, aber Mama durchschaute mich. Das sah ich an dem selbstzufriedenen Gesichtsausdruck, den sie nicht verbergen konnte.

»Mit jemandem, den ich kenne«, sagte sie.

Schweigend sah ich sie an.

»Sollte das ein Problem sein?«, fragte sie.

»Nein, natürlich nicht«, antwortete ich.

Ich hob die Zeitschrift wieder. Ich fragte mich, wer dieser jemand wohl war. Außer zum Bingo verließ sie so gut wie nie das Haus, also musste sie ihre Verabredung entweder dort kennengelernt haben, oder es war jemand aus ihrem alten Bekanntenkreis. Ich wollte mir nicht die Blöße geben, noch weiter nachzubohren, konnte es aber auch nicht lassen.

»Wer ist es denn?«, fragte ich und versuchte, dabei zu gähnen, die Zeitschrift nahm ich natürlich nicht herunter.

»Du kennst ihn nicht«, sagte sie.

Also ein »Er«, dachte ich.

»Er heißt Reidar«, sagte sie.

»Und wie weiter?«, fragte ich.

»Warum willst du das wissen?«, fragte sie.

Ich ließ die Zeitschrift sinken und sah sie an. Dass ich vorhatte, ihn zu googeln, wollte ich nicht zugeben, also sagte ich einfach gar nichts. Zuckte nur mit den Schultern und tat so, als hätte meine Frage keinen besonderen Grund. Ich hob die Zeitschrift und versuchte weiterzulesen. Ich ging nicht davon aus, dass sie mir den Nachnamen verraten würde, aber dann tat sie es doch, wahrscheinlich wollte sie mir beweisen, dass es sich um einen echten Menschen handelte und nicht um jemanden, den sie sich nur ausgedacht hatte, um mich zu verunsichern.

»Reidar Austbø«, sagte sie.

Ich nahm die Zeitschrift wieder herunter.

»Hm?«, machte ich und tat so, als wäre ich zu sehr ins Lesen vertieft gewesen, um ihre Antwort mitzubekommen. Das durchschaute sie, zumindest sah sie mich an und grinste. Ich spürte, wie Irritation in mir aufkam.

»Was ist?«, fragte ich.

Sie grinste einfach weiter.

»Nichts«, sagte sie.

Ich hob die Zeitschrift wieder.

»Ich sagte nur, dass er Reidar Austbø heißt«, fuhr sie fort.

»Aha«, antwortete ich.

Eine Weile war es still.

»Du solltest auch mal vor die Tür gehen«, sagte sie, es sollte aufrichtig klingen, aber so ganz gelang es ihr nicht, diesen Eindruck zu vermitteln, dazu sprach sie zu schnell. »Anstatt nur jeden Abend hier bei mir rumzusitzen.«

Ich ließ die Zeitschrift sinken und sah sie an. Zuerst blieb mir einfach der Mund offen stehen, dann musste ich lachen. Ihr war natürlich klar, warum ich lachte, aber sie versuchte, mir das Gegenteil weiszumachen.

»Was ist daran so lustig?«, fragte sie.

»Alles«, sagte ich.

Sie sah mich zornig an. Mit einem Schnauben ging sie in die Küche. Kurz darauf kam sie mit einem Dünge-Stick zurück, den sie in einen Blumentopf auf der Fensterbank steckte, aber nicht der Pflanze zuliebe, sondern nur als Vorwand, um noch mal herzukommen und weiter zu sticheln, das lag auf der Hand.

»Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich von Turid getrennt hast«, sagte sie. »Ihr hattet es doch so gut miteinander.«

Ich spürte das unmittelbare Bedürfnis, sie zu bestrafen, doch anstatt etwas zu erwidern, begnügte ich mich mit einem Grinsen und schüttelte den Kopf. Sie ging zurück in die Küche. Ich wartete kurz, dann legte ich die Zeitschrift weg, stand auf und ging ins Bad. Ich zog mich aus und legte meine Kleidung auf die Bank, gleich neben eine leere Baumarkttüte und die aufgerissene Verpackung eines Badezimmerlüfters. Ich drehte mich um und sah zur Wand über der Dusche. Der defekte Abzugsventilator war durch einen neuen ersetzt. Elektriker kaufen ihre Ersatzteile nicht im Baumarkt, dachte ich, das muss also dieser Reidar gewesen sein. Ich öffnete die Badezimmertür einen Spalt breit, streckte die Hand hinaus und schaltete den Lüfter ein. Er funktionierte leider. Ich zog die Tür zu, schloss ab und ging in die Dusche. Beim Einseifen betrachtete ich den Lüfter genauer. Ich hoffte, irgendeinen Fehler zu entdecken, aber soweit ich sah, war alles in Ordnung. Ich duschte und zog mich an. Auf meinem Pullover war ein Fleck, also zog ich ihn wieder aus und warf ihn in den Wäschekorb. Als ich aus dem Bad kam, stand Mama vor einem geöffneten Küchenschrank. Sie bemerkte mich nicht sofort.

»Scheiße!«, sagte sie.

»Was ist?«, fragte ich.

Sie schloss den Schrank.

»Ich habe keine Zigaretten mehr.«

Ich sagte nichts. Ich griff nach der Thermoskanne auf der Küchenzeile und schüttelte sie vorsichtig. Sie war leer. Ich wollte schon neuen Kaffee aufsetzen, tat es aber doch nicht, zuerst wollte ich einkaufen. Ich stellte die Kanne wieder hin.

»Ich sehe, du hast einen neuen Lüfter im Bad«, sagte ich.

»Ja«, sagte sie.

Ich nickte und versuchte, eine ernste Miene zu machen, aber sie fragte nicht, ob etwas nicht stimme, wahrscheinlich wollte sie die Kritik nicht hören, mit der sie ganz sicher rechnete.

»Welche Firma hast du denn beauftragt?«, fragte ich.

»Warum willst du das wissen?«, sagte sie.

»Na ja, als der alte Lüfter kaputtgegangen ist, habe ich ein bisschen im Netz recherchiert«, sagte ich. »Und von so einem Billigding da rät dir jeder Feuchtraumexperte ab. Ist doch komisch, dass ein Elektriker dir so was einbaut. Eigentlich ein Grund, sich zu beschweren, finde ich.«

Mama hob leicht das Kinn, ihr Mund war stramm und schmal.

»Für mich ist der Lüfter gut genug«, sagte sie.

»Er sollte schon zuverlässig die Feuchtigkeit aus dem Bad abziehen«, sagte ich. Ich lächelte und versuchte den Eindruck zu machen, als hätte ich nur die besten Absichten. »Und nicht nach ein, zwei Jahren wieder kaputtgehen.«

»Seit wann bist du so ein Experte für Badezimmerlüfter?«, fragte sie.

»Bin ich nicht«, entgegnete ich.

»Genau«, sagte sie.

Ich hob die Augenbrauen und tat so, als wüsste ich nicht, warum sie auf einmal so sauer war.

»Mein Gott«, sagte ich und lachte. »Ich habe doch nur gesagt, dass ich mich ein bisschen im Netz informiert habe, als der Lüfter kaputtgegangen ist.«

»Davon allein bleibt das Bad aber nicht trocken«, sagte sie. »Man muss schon auch einen neuen installieren.«

Kopfschüttelnd sah ich sie an.

»Hast du Entzugserscheinungen?«, fragte ich.

»Was?«, sagte sie.

»Was ist eigentlich los mit dir?«, fragte ich.

»Gar nichts«, sagte sie.

»Das sehe ich«, entgegnete ich. Ich wartete einen Moment, dann schüttelte ich erneut den Kopf. »Ich habe nur gesagt, dass du dich wegen des Lüfters beschweren solltest. Das ist doch kein Grund, sich gleich persönlich angegriffen zu fühlen.«

»Persönlich angegriffen!«, sagte sie mit einem Schnauben.

»Dann halt beleidigt«, sagte ich.

»Ich bin nicht beleidigt«, gab sie zurück.

»Aha«, sagte ich.

»Außerdem kann ich in meinem Haus tun und lassen, was ich will«, sagte sie.

»Ich wollte ja nur helfen«, sagte ich. »Tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen.«

Sie grinste.

»Wer ist jetzt hier beleidigt?«, sagte sie.

Es war mir zu blöd, noch weiter darüber zu reden. Ich ging in den Flur und zog Jacke und Schal an.

Mama schaute mich an. Sie sah aus, als wollte sie etwas sagen, führte aber stattdessen nur die Hand zum Mund und stieß zweimal hintereinander ein trockenes Husten aus. Sie will, dass ich ihr Zigaretten mitbringe, aber so, wie die Stimmung jetzt ist, kriegt sie es nicht hin, mich um einen Gefallen zu bitten, dachte ich, sie will mir beweisen, dass sie ausgezeichnet ohne meine Hilfe zurechtkommt.

Ich trat in den Eingang und zog mir die Schuhe an. Ich rechnete damit, dass sie mich im letzten Moment doch noch bitten würde, ihr eine Zwanzigerpackung Prince mitzubringen, aber das tat sie nicht, sie blieb standhaft, ich ging hinaus und setzte mich ins Auto. Als ich das Radio einschaltete, war von amerikanischen und kanadischen Klimaforschern die Rede, die gerade eifrig Forschungsdaten kopierten und im Internet teilten, weil sie die Vernichtung ihrer Ergebnisse durch eine eventuelle Trump-Regierung befürchteten. Ich musste an Viren denken, nicht an Computerviren, sondern an Mikroorganismen, die Infektionen verursachen, man merkt nicht, wie man angesteckt wird, aber sobald es einen erwischt hat, weiß man Bescheid. Ich startete den Motor und fuhr zum Supermarkt. Mit einem Lendensteak, einem Brokkoli, einer Tüte leicht gesalzener Kartoffelchips und einer Flasche Ginger Beer im Einkaufskorb ging ich zur Kasse und legte alles aufs Band.

»Tüte?«, fragte die Kassiererin.

»Nein, nein, ich steck’s in die Tasche«, sagte ich.

Sie sah zu den Lebensmitteln und wieder zu mir. Ihr Blick war vollkommen ernst.

»Das glaube ich nicht«, sagte sie.

Ich seufzte.

»Das war ein Witz«, sagte ich.

Sie antwortete nicht sofort, sah mich nur mit unverändert ernster Miene an.

»Ich dachte, ich hätte auch einen gemacht«, sagte sie.

Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was sie meinte. Ich hatte schon lange nicht mehr vor fremden Leuten gelacht, aber jetzt tat ich es. Die muss entweder intelligent sein oder aus Finnland kommen, dachte ich. Aus einem Pappkarton unter der Kasse zupfte sie eine Tüte und legte sie auf meine Einkäufe, dann sah sie mich an und lächelte. Der Rest des Tages wird gut, dachte ich, mehr brauche ich gar nicht.

Ich bezahlte, packte zusammen und ging. Als ich nach Hause kam, saß Mama mit einem Kreuzworträtsel im Wohnzimmer. Ich hängte Jacke und Schal an die Geraderobe im Flur, ging in die Küche und begann, die Einkaufstüte auszuräumen. Die Chips kamen in den Küchenschrank, das Steak, der Brokkoli und das Ginger Beer in den Kühlschrank und die Zigaretten auf die Küchenzeile. Ich öffnete die Schublade mit den Tüten und wollte die Einkaufstüte dort verstauen, aber dann hielt ich mit einem Mal inne und starrte auf die Zigarettenschachtel. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ihr Zigaretten gekauft zu haben. Ich hatte es offensichtlich getan, die Schachtel lag ja da, aber es war mir wie aus dem Gedächtnis radiert. Ich räumte die Plastiktüte weg, schloss die Schublade und nahm die Schachtel in die Hand.

»Ich habe dir übrigens Zigaretten mitgebracht«, sagte ich.

Mama antwortete nicht sofort, wahrscheinlich wusste sie nicht genau, wie viel Dankbarkeit sie sich zugestehen beziehungsweise wie sauer sie jetzt noch sein konnte. Ich ging ins Wohnzimmer und reichte ihr die Zigaretten.

»Oh«, sagte sie, als hätte sie meine Bemerkung nicht gehört. »Danke.«

»Bitte«, sagte ich lächelnd.

Ich ging zurück in die Küche. Im Wohnzimmer knisterte es, als sie die Schachtel aus der Plastikhülle nahm.

»Das Geld kriegst du wieder, sobald ich welches abgehoben habe«, sagte sie.

»Nein, nein«, erwiderte ich.

»Aber selbstverständlich«, sagte sie.

»Lass gut sein«, sagte ich. »Ich will nicht eine Krone.«

Sie wartete einen Moment.

»Genauso stur wie immer«, sagte sie in quasi resigniertem Tonfall. Ich musste lächeln. Dann hörte ich, wie sie aufstand und auf den Balkon ging. Ich setzte Kaffee auf, ging ins Wohnzimmer und ließ mich in den Sessel fallen. Griff zur Fernbedienung. Im Ersten lief gerade eine Reportage über El Niño. Sofort schaltete ich den Fernseher wieder aus, das konnte ich mir nicht angucken, nicht jetzt. Ich lehnte mich im Sessel zurück und schloss die Augen. Kurz darauf kam Mama wieder herein, fröstelnd legte sie die Arme um den Oberkörper.

»Ganz schön ungemütlich draußen«, sagte ich.

Sie sah mich an und nickte.

»Ja«, sagte sie, und nach einer kurzen Pause: »Ich fühle mich aber auch nicht so wohl heute.«

Mir war sofort klar, was jetzt kam, aber ich stellte mich dumm.

»Ach ja?«, sagte ich. »Brütest du was aus?«

»Fühlt sich fast so an«, sagte sie. »Aber ich bin mir nicht sicher, es können auch die üblichen Muskelschmerzen sein. Wie immer, wenn das Wetter umschlägt.«

»Oje«, sagte ich.

Sie verzog leicht das Gesicht. Dann ging sie in die Küche, füllte den Kaffee in die Thermoskanne, holte zwei Tassen aus dem Schrank und kam zurück ins Wohnzimmer.

»Vielleicht bleibe ich heute besser zu Hause«, sagte sie.

Ich sah sie an und versuchte, ein überraschtes Gesicht zu machen.

»Ach nein«, sagte ich.

»Muss ich wohl, wenn es nicht besser wird«, sagte sie.

»Wie schade«, sagte ich, es klang sogar aufrichtig, ich war echt beeindruckt von mir.

Sie stellte die Kaffeekanne und die Tassen auf den Tisch.

»Na, mal sehen«, sagte sie. »Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon kann.«

»Ob du was schon kannst?«, fragte ich.

»Unter Leuten sein, die trinken«, sagte sie.

»Trinkt er etwa?«, fragte ich, es kam so schnell, dass meine Sorge nicht zu überhören war. Ich führte die Hand zum Mund und hustete, um darüber hinwegzutäuschen, aber sie hatte es natürlich mitbekommen. Sie konnte ein Lächeln nicht verbergen.

»Nicht mehr als andere, glaube ich«, sagte sie. »Aber heute ist Freitag, da sind die Leute in Ausgehstimmung … Du weißt ja, wie das ist.«

Ich nickte wortlos.

»Ich muss mal zur Toilette«, sagte sie.

Sie drehte sich um und ging. Ich griff nach der Kanne und schenkte mir Kaffee ein. Die Unruhe in mir wuchs. Das ist ihr Leben, sagte ich mir, ich kann keine Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Darauf ließ ich noch weitere Feststellungen folgen, die kein vernünftiger Mensch in Zweifel ziehen konnte, aber beruhigter war ich dadurch nicht, zumindest nicht viel. Kurz darauf kam Mama zurück. Sie verzog erneut das Gesicht und ließ sich langsam auf dem Sofa nieder.

»Nein«, sagte sie und griff sich zuerst an die eine, dann an die andere Schulter. »Fühlt sich mehr und mehr so an, als müsste ich zu Hause bleiben.«

Ich spürte augenblicklich Erleichterung in mir aufkommen, fast schon Freude. Schnell trank ich einen Schluck Kaffee, um das Lächeln zu verbergen, das um meine Mundwinkel zuckte.

»Dann muss ich aber gleich noch mal los und noch was zu essen einkaufen«, sagte ich.

»Ja, vielleicht machst du das besser«, sagte sie. »Sicherheitshalber.«

Ihr nachgeschobenes »Sicherheitshalber« gefiel mir zwar nicht, aber ich beschloss, darüber hinwegzuhören, es schien mir jetzt ziemlich sicher, dass sie zu Hause bleiben würde.

»Was hältst du von Steak, ist das in Ordnung?«, fragte ich.

»Ob das in Ordnung ist?«, sagte sie mit einem Kopfschütteln und lachte kurz auf. »Du verwöhnst mich ja richtig.«

»Ach, na ja«, sagte ich.

»O doch«, sagte sie. »Du hättest mal sehen sollen, was es hier zu essen gab, bevor du eingezogen bist. Ein Brot nach dem anderen, mehr war da nicht. Und wenn ich mal gekocht habe, dann immer nur Fertiggerichte, meistens was aus der Dose. Mein Arzt hat das auch schon gesagt, Sie bekommen nicht genug Nährstoffe, hat er gesagt, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, sonst geht das noch schief.«

Ich sah sie an und lächelte. Eine Weile saßen wir da und unterhielten uns über Fertiggerichte versus frisch zubereitete Mahlzeiten. Ich erzählte ihr von Separatorenfleisch und Natriumglutamat und vom Salz- und Fettgehalt einiger Fertiggerichte, die sie früher hin und wieder gekauft hatte, und Mama war regelrecht schockiert, zumindest wollte sie den Eindruck vermitteln.

»Nie wieder«, sagte sie. »So ein Dreck!«

Ich trank meine Tasse leer und stellte sie auf die Untertasse. Beim Aufstehen fiel mir etwas auf dem Teppichboden auf. Ich beugte mich hinunter und hob es auf. Es waren ein paar Stücke Nussschale.

»Ich wollte eigentlich am Wochenende staubsaugen und putzen«, sagte Mama. »Aber … na, mal sehen, wenn es mir besser geht, mache ich das vielleicht noch.«

»Aber das kann ich doch auch machen«, sagte ich.

»Meinst du wirklich?«, sagte sie.

»Klar«, sagte ich. »Wird gleich morgen erledigt.«

Sie lächelte.

»Was würde ich nur ohne dich machen«, sagte sie.

Ich sah sie an und lächelte.

»Ich fahre gleich einkaufen«, sagte ich. »Muss nur zuerst ein paar Berichte lesen. Falls wir sonst noch was brauchen, schreib es am besten auf.«

Sie nickte und lächelte. Ich nahm die Tasche und den Koffer und ging nach unten in mein Zimmer. Ich setzte mich an den Schreibtisch, schaltete die Lampe ein und holte die Unterlagen hervor. Als Erstes wollte ich mir den Bericht über das Naturschutzgebiet in Dovre durchlesen, der interessierte mich am meisten.

Drei Tage vorher

Nach dem Auftritt von Marits Klasse gab es Kaffee und Kuchen in der Schulkantine. Zwei der anderen Eltern waren gerade in Paris gewesen, und während sie sich darüber unterhielten, wie praktisch und effektiv doch das Metrosystem sei, musste ich an Schleimpilze denken, von denen es rund sechshundert verschiedene Arten gab, die bekanntesten hierzulande hießen Schaumpilz, Hexenbutter und Blutmilch.

Schleimpilze waren eigentümliche Lebewesen. Trotz ihres Namens waren es keine Pilze, trotz ihrer Auswüchse, die an Blüten, Knospen oder kleine Beeren erinnerten, waren es keine Pflanzen, und trotz ihrer langen, hauchfeinen Fäden, die auf der Suche nach Nahrung – vorzugsweise Bakterien oder abgestorbenes organisches Material – Baumstümpfe hinunter und über Waldböden krochen, waren es keine Tiere, sondern etwas ganz anderes, nämlich sogenannte Protisten.

Vor einiger Zeit hatten japanische Wissenschaftler einen Schleimpilz in der Mitte eines Labyrinths positioniert und dann vor den einzigen Ausgang Nahrung, genauer gesagt eine Haferflocke gelegt. Bei diesem Experiment war zu beobachten gewesen, dass sich die Schleimpilzfäden, die in die Blindwege vorgedrungen waren, nach kürzester Zeit zurückzogen, während die Fäden, die auf dem richtigen Weg waren, immer weiterkrochen, bis sie vier Stunden später den Ausgang gefunden hatten.

Anschließend wiederholten die Wissenschaftler das Ganze mit einem Miniaturmodell von Japan. Der Schleimpilz wurde auf Tokyo platziert, auf jede japanische Großstadt kam eine Haferflocke, und einen Tag später hatte der Schleimpilz ein Netz aus Fäden gebildet, das aufsehenerregend große Ähnlichkeit mit dem effektiven Zugnetz von Japan hatte. Dieses einfache Lebewesen ohne Gehirn benötigte also nicht einmal vierundzwanzig Stunden für eine Aufgabe, die hoch ausgebildeten Ingenieuren jahrelange Arbeit beschert hatte.

Von all dem sagte ich nichts, während die anderen Eltern über das französische Metrosystem sprachen, ich sagte überhaupt nichts, auch nicht danach, ich saß einfach da und nippte an meinem Kaffee. Wann bin ich eigentlich so geworden?, dachte ich, als die Veranstaltung endlich vorbei und ich mit Marit auf dem Weg zum Auto war. Und wie um alles in der Welt hatte ich das zulassen können? Ich öffnete die Autotür und stieg ein. Ich war niedergeschlagen, fast schon traurig, als ich mir den Sicherheitsgurt über die Brust zog und mit einem Klicken in der Halterung befestigte.

Drei Monate vorher

Die Scheinwerfer erhellten die ganze Garage, als ich mit dem Wagen hineinfuhr. Hier muss ich mal aufräumen, dachte ich. Es war dunkel und still. Ich stieg aus und schloss vorsichtig die Fahrertür. Ein schwacher Benzindunst mischte sich mit dem Geruch der aufgestapelten Holzscheite hinten in der Garage, und ein Stück Birkenrinde auf dem Betonboden knackste, als ich darauftrat. Ich öffnete den Kofferraum und holte die Plastiktüte mit dem Fisch heraus. Angel, Angeltasche und Mückenhut ließ ich liegen. Wahrscheinlich zog ich morgen Abend auch wieder los. Dann würde ich aber auf der anderen Seite des Flusses mein Glück versuchen, am Fuß des Wasserfalls. Ich drückte die Heckklappe zu, richtete den Schlüssel auf den Wagen und schloss ab. Das kurze gelbe Aufflackern der Blinklichter wirkte in der Dunkelheit grell, das Klicken der Zentralverriegelung in der Stille laut. Ich ging los, doch plötzlich hatte ich das deutliche Gefühl, nicht allein im Raum zu sein, und blieb abrupt stehen. Regungslos stand ich da und horchte, es war niemand zu hören. Meine Augen gewöhnten sich allmählich an die Dunkelheit, aber ich konnte auch niemanden sehen. Ich wartete einen Moment, dann ging ich aus der Garage, legte die Plastiktüte auf dem Schotter ab und zog das Garagentor herunter. Ein helles, schrilles Quietschen ertönte, als sich das Metallrad durch die zerbeulte Stelle an der Schiene drückte. Ich muss die Schiene mal auswechseln, dachte ich. Kaum war mir der Gedanke gekommen, schüttelte ich den Kopf. Wenn ich bis jetzt nicht aufgeräumt oder die Schiene ausgewechselt hatte, würde ich es auch in näherer Zukunft nicht machen. Ich nahm die Plastiktüte und ging über den Hof. Plötzlich hörte ich ein Summen, wie ich es schon lange nicht mehr gehört hatte. Es war das Geräusch eines alten Dynamos an einem rotierenden Fahrradreifen. Ich drehte mich um. Ein Lichtkegel kam langsam die Straße herauf. Ich sah nicht, wer auf dem Rad saß, nur das Licht, das je nach Trittkraft mal stärker, mal schwächer war. Es ist, als würde nicht der Mensch auf dem Fahrrad atmen, sondern das Licht, dachte ich, als würde das Licht Luft holen. Ich wartete, bis das Rad hinter der Kurve verschwunden war, dann drehte ich mich um und ging ins Haus.

Im Eingang stand ein fremdes Paar Damenschuhe, und ich verfluchte mich dafür, dass ich so früh nach Hause gekommen war. Ich zog mir die Schuhe aus und öffnete vorsichtig die Tür. Sie saßen in der Küche und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen. Ich konnte nicht hören, worüber sie redeten. Einerseits hätte ich gern gewusst, was sie sagten, andererseits auch nicht. Ich ging ein Stück weiter in den Flur, hörte aber immer noch nicht, worüber sie sprachen. Eine Weile stand ich regungslos da. Am liebsten wäre ich ins Bad und dann direkt ins Bett gegangen, aber ich wollte die Forellen am nächsten Tag zu Mittag essen, also musste ich in die Küche und sie in den Kühlschrank legen. Ich führte die Hand zum Mund und hustete kurz, damit sie hörten, dass ich nach Hause gekommen war. Sofort wurde es mucksmäuschenstill. Kurz darauf begannen sie wieder zu reden, und jetzt war es nicht mehr schwer, sie zu verstehen.

»So, ich muss morgen früh raus«, sagte Åsne. »Vielen Dank für den Wein.«

»Danke, dass du vorbeigekommen bist«, sagte Turid.