Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Großbritannien 1938. Für die junge Rose Blake ist Wimbledon der Ort, an dem ihr größter Traum in Erfüllung gehen könnte. Doch die Zeit ist nicht reif: Wenn es nach ihren Eltern geht, und in der Regel geht es nach ihren Eltern, soll Rose eine gute Ehefrau werden und keine Profi-Tennisspielerin. Für Henry Evans ist Wimbledon der Ort, an dem er und Rose sich so nah gekommen sind wie nirgendwo sonst. Denn die beiden Teenager trennen Welten: Rose, Tochter aus besserem Hause, spielt Chopin auf dem Klavier und lernt Französisch, Henry, dessen Mutter viel zu früh verstorben ist, gehört zum Hauspersonal: Er wohnt nur auf dem Anwesen, weil sein Vater bei Familie Blake als Gärtner angeheuert hat. Und doch führt das Leben Rose und Henry zusammen. Er darf ihr Balljunge sein, sie bringt ihm Tennis bei, er nimmt sie auf seinem Fahrrad mit. Sie freunden sich an, sie verlieben sich. Bis der Krieg sie schmerzlich trennt. Henry geht den für ihn einzig denkbaren Weg: Er wird der Gärtner von Wimbledon - und bleibt es fünfzig Jahre lang. Immer in der Hoffnung, dass auch Rose eines Tages zurückkehren wird …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

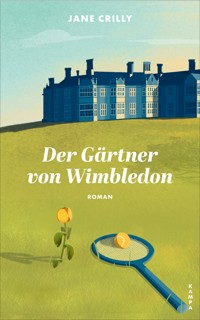

Jane Crilly

Der Gärtner von Wimbledon

Roman

Aus dem Englischen von Julia Becker

Kampa

Der Gärtner von Wimbledon

Es heißt nicht umsonst englischer Rasen. Kein anderes Land der Welt macht so ein Getue um das perfekte Grün, auch wenn es vor den endlosen Londoner Reihenhäusern oft nur einige wenige Quadratmeter misst. Akkurat geschnitten muss der Rasen sein und polsterweich, grün leuchten soll er, jeder Halm in Reih und Glied stehen wie die Queen’s Guard. In England ist der Rasen die Visitenkarte eines jeden Hauses.

Auf der Visitenkarte von Henry Evans steht schlicht Head Groundsman, darüber: All England Lawn Tennis and Croquet Club. Henry Evans kümmert sich um den berühmtesten Rasen der Welt, das Nationalheiligtum Großbritanniens: Wimbledon.

Jeder Tennisprofi träumt davon, einmal auf dem Centre Court, der 1922 von König George V. eingeweiht wurde, zu spielen. Wimbledon ist das älteste Tennisturnier der Welt und das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das auf Rasen gespielt wird. Jedes Jahr Ende Juni sind zwei Wochen lang die Augen von Millionen von Zuschauern auf den Rasen der Rasen gerichtet.

50 Jahre lang hat sich Henry Evans um das exakt acht Millimeter lange Grün gekümmert. 50 Jahre lang war er der Gärtner von Wimbledon. 18 Meister-schafts- und 22 Trainingsplätze fielen in seinen Zuständigkeitsbereich. Unterstützung erhielt er zuletzt von 19 Rasenmähern, sieben Walzen und einer Durchlüftungsmaschine – und einem Team von 15 Männern und seit zwei Jahren auch einer Frau.

Den Rasen des Centre Court hat Henry Evans jeden Herbst höchstpersönlich neu angelegt, ihn jede Woche dreimal gemäht und seine Festigkeit gemessen, um ihm die optimale Menge an Wasser zuzuführen. Während des Turniers wird der Rasen sogar täglich gekürzt – um exakt zwei Millimeter. Nicht weniger wichtig: die gleichmäßige Farbe und Dichte und die genau 91 Zentimeter breiten Rasenmäherstreifen. Um ihn vor unliebsamen Besuchern zu schützen, umgibt den Rasen ein elektrischer Zaun, und er wird nachts bewacht.

Henry Evans kennt diese Zahlen und Fakten in- und auswendig. 50 Jahre lang war er der König des Rasens, hat ihn mit speziellen Decken vor Kälte geschützt, ihn gebürstet, damit sich die Halme aufrichten und sich die Feuchtigkeit nicht staut, und die Löcher geflickt, die die bis zu 200 km/h schnellen Aufschläge hinterlassen haben. Dazu benutzt er eine Paste aus lehmiger Erde und Wasser, deren Konsistenz er über die Jahre hinweg perfektioniert hat.

Jetzt geht Henry Evans in Pension. Er hätte sich schon viel früher zur Ruhe setzen können, aber Evans wollte sich nicht verabschieden von »seinen« Tennisplätzen. »Interessant« nennt er die Begegnungen mit der Queen, den Spielern, Filmstars und Politikern, aber eigentlich interessiert Henry Evans sich nicht sonderlich für Rasen. Und nicht für Tennis. Wimbledon hat eine ganz eigene, ganz besondere Bedeutung für ihn …

Aus einem unvollendeten, nicht publizierten Porträt

1Über die Liebe

Ich bin 27 Jahre alt und wohne in Hackney, London über einem indischen Restaurant mit Lieferservice. Ich habe seit zehn Tagen mein Einzimmerapartment nicht verlassen und ernähre mich ausschließlich von Nummer 4: Chicken Curry. Vor einem knappen Jahr bin ich von Nottingham nach London gezogen. Es begann mit einer Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe: »Über die Liebe«. Eine wahre Geschichte, die mir mein damaliger Mitbewohner Bird erzählt hatte. Seine Geschichte. Ein Autounfall: Sie hatten das Wochenende bei Freunden verbracht. Lisa hatte aufbrechen wollen, die Fahrt nach Hause dauerte drei Stunden. Aber Bird hatte sich nicht losreißen können. Wollte noch eine Partie Poker spielen. Noch einen Hotdog essen, noch einen Witz erzählen. Es ist Nacht. Er fährt, Lisa schläft auf dem Beifahrersitz. Er ist hundemüde, sie hatte wie immer recht: Sie hätten früher aufbrechen sollen. Für den Bruchteil einer Sekunde fallen Bird die Augen zu. Der Wagen gerät ins Schleudern. Er kommt mit einer einzigen Schnittwunde davon. Lisa stirbt. Bird träumt jede Nacht von Lisa. Wenn er aufwacht – für ein paar Sekunden –, ist Lisa lebendig, der Unfall ist nie geschehen. Und er sagt, was er ihr so selten gesagt hat: Ich liebe dich.

Bird hat die Geschichte ohne mein Wissen an die Paris Review geschickt.

Die Paris Review hat »Über die Liebe« gedruckt.

Dann kam der Anruf. Ein neues Magazin: The Greatest. Eine Mischung aus Interview, Atlantic und dem New Yorker. Ob ich mir vorstellen könnte, eine Kolumne zu schreiben. »Über die Liebe« würde sie heißen.

Edgar Parsons, der Chefredakteur des Magazins, hatte meine Geschichte gelesen und sich sowohl in die Story als auch in meinen Schreibstil verliebt.

Mein Herz raste wie verrückt, während ich Mr. Parsons’ Fragen beantwortete.

Was ich sonst noch geschrieben hätte?

Nichts.

Was ich zurzeit mache?

Ich habe Geschichte studiert und arbeite im Moment für eine Cateringfirma. Nur vorübergehend, bis ich … bis ich weiß, was ich eigentlich will.

Ob ich plane, ein Buch zu schreiben?

Nein, ich … vielleicht, also, darüber habe ich noch nie nachgedacht.

Die Wahrheit war, dass ich gar keinen Plan hatte. Ich hatte Ideen, die von Im-Zoo-Arbeiten bis Eine-Bar- Aufmachen reichten. Jedes Mal, wenn ich eine neue Idee hatte, war ich für ein paar Tage, manchmal Wochen überzeugt, dass ich endlich wusste, was ich mit meinem Leben anfangen will. Aber die Ideen blieben Tagträume, herrlich zuerst, dann schlichen sich Zweifel ein. Die Zweifel wuchsen, bis ich das Ganze verwarf.

Ob ich mir vorstellen könnte, in London zu leben?

Ja.

Das Konzept für die Kolumne war einfach: wahre Liebesgeschichten. Ich interviewe Menschen in London – auf der Straße, in Cafés, in Parks, in Museen – und frage sie nach ihrer Liebesgeschichte.

Dank Mr. Parsons hatte ich jetzt eine Antwort auf die Frage: Was machst du?

Ich bin Cara Marie Gibson, Autorin einer Kolumne.

Eine Antwort, die keiner Rechtfertigung bedurfte, eine Antwort, die ich selbstsicher und stolz geben konnte.

Fast ein Jahr lang.

Edgar – mittlerweile duzten wir uns – lud mich zum Essen ein. Wir müssen ein paar Dinge besprechen, hat er gesagt. Ich habe mich gefreut. Ich dachte an eine Gehaltserhöhung. Er sah angespannt aus. Während er redete, hatte ich Schwierigkeiten zu begreifen, was Edgar mir da gerade mitzuteilen versuchte.

Magazin umstellen … politischer werden … nicht seine Entscheidung, er persönlich liebe meine Kolumne, aber der Herausgeber will etwas anderes … Zeitgeist … Wahlen, Konflikte, Kriege.

»Ich soll über Politik schreiben?«, fragte ich.

»Nein. Wir werden ›Über die Liebe‹ einstellen.«

»Und was ist mit mir?«, habe ich gefragt.

Edgar hat versprochen, an mich zu denken, falls sich etwas ändere. Vielleicht könne er mir ein paar Aufträge zuschieben.

»Du solltest ein Buch schreiben, Cara«, hat er gesagt.

»Über Kriege?«, habe ich gefragt.

»Nein, über die Liebe«, hat er gesagt.

»Scheint ja nicht mehr dem Zeitgeist zu entsprechen …«

»Ach Cara«, hat er gesagt und mir dann unendlich viele übertriebene Komplimente gemacht. Grandios hat er meine Art zu schreiben genannt, den Zugang, den ich zu Fremden finde.

»Und trotzdem feuerst du mich«, habe ich gesagt.

Zurück zu Hause, fühlte ich einen Überschuss an Energie. Ich lief in meinem winzigen Apartment auf und ab. Rasende Gedanken: Ich muss jemanden anrufen, Tom, meine Eltern, Gaby, Chris. Ich muss jeden, den ich kenne, anrufen und ihm sagen, dass ich nicht mehr Cara Marie Gibson, Autorin einer Kolumne, bin.

Ich brauche eine neue Idee. Vielleicht war ein Job im Zoo doch genau das Richtige. Ich könnte Tiermedizin studieren. Dafür war es doch noch nicht zu spät.

Oder tatsächlich ein Buch schreiben?

Führungen durch London geben. Immerhin habe ich Geschichte studiert.

Wie soll ich meine Miete bezahlen? Soll ich zurück nach Nottingham ziehen? Wieder in der Cateringfirma arbeiten? Hunde dressieren? Ich hatte noch nie einen Hund. Aber meine Freundin Gaby. Und Gabys Hund Simpson mag mich, obwohl Simpson niemanden mag – außer Gaby.

Ich ließ mich auf mein Bett fallen, ich rief niemanden an. Meine Beine waren schwer, und mein Kopf war leer.

Am nächsten Tag blieb ich im Bett liegen, und um Punkt 12 Uhr – die Öffnungszeit des indischen Restaurants – bestellte ich Nummer 4.

»Ah, Cara, abholen in zehn Minuten«, hat Shamial gesagt.

»Kann jemand es hochbringen?«

»Kostet drei Pfund fünfzig extra.«

»Ja.«

»Cara heute faul?«, hat Shamial gefragt.

»Ja.«

Seitdem sind zehn Tage vergangen. Zehnmal Chicken Curry. Zehnmal drei Pfund fünfzig extra.

Ich fühle mich noch nicht bereit, irgendjemandem vom Ende meiner Kolumne zu erzählen. Das Handy hatte ich aus- und den Anrufbeantworter des Festnetz- Anschlusses angestellt.

Ich sollte zumindest meine Mutter zurückrufen. Morgen.

Das Telefon klingelte.

Ich bin zurzeit nicht zu Hause, hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piepton.

»Cara, hier ist Edgar, ruf mich …«

Ich griff nach dem Hörer. »Hallo?«

»Ah, Cara, du bist da. Wie geht es dir?«

»So na ja …«

»Was machst du am Wochenende?«

Ich wusste nicht einmal, welcher Tag gerade war. Nummer 4 und im Bett liegen. »Ich …«

»Ich habe einen Job für dich.«

Einen Moment lang habe ich geglaubt, dass ich meine Kolumne zurückbekomme.

»Er heißt Henry Evans. Der Gärtner von Wimbledon. Er hat sich über fünfzig Jahre um die Rasen von Wimbledon gekümmert und geht jetzt in Rente. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club, der Veranstalter des Turniers, gibt Mr. Evans zu Ehren ein Bankett. Samstagabend würdest du zu dem Bankett gehen und am Sonntag Mr. Evans in seinem Haus interviewen. Dienstag brauche ich ein vierseitiges Porträt.«

»Ich weiß nichts über Tennis oder … Rasen«, sagte ich.

»Es soll ja auch eine Geschichte über den Menschen werden. Und ein paar Fakten über das Turnier kannst du dir noch anlesen.«

»Ist das auch der Zeitgeist? Wimbledon?«, fragte ich.

»Ich zahle dir 800 Pfund«, sagte Edgar.

»Oh … Okay. Ich schreibe dir ein ganzes Buch, wenn du willst.«

Edgar lachte.

2Ein halbes Jahrhundert

Das Bankett fand im Garten der Old Rectory in Wimbledon statt. Einer Villa, die einst Henry VIII. gehört hatte. Es heißt, dass der König zu fett gewesen war, um die Treppen hochzusteigen, und man ihm deshalb ein Bett in der Eingangshalle hergerichtet hatte.

Freitag bin ich zu Chris gefahren, meinem besten Freund in London, um sein Internet für die Wimbledon-Recherche zu benutzen. Wir haben stunden- lang Tekken auf der Playstation gespielt und Bier ge- trunken.

»Ich muss ihn ja morgen noch nicht interviewen. Einfach nur beobachten. Eindrücke sammeln … Ich weiß nicht einmal, wie man beim Tennis Punkte zählt.«

Es war nach Mitternacht.

»Dieser Henry ist ja auch kein Tennisspieler, sondern Gärtner, oder?«

»Ja. Aber ein bisschen was sollte ich schon wissen.«

»Wahnsinn, dass die für einen Gärtner so ein Buhei veranstalten«, sagte Chris.

»Er war immerhin über fünfzig Jahre der Gärtner … Ich kann ja morgen nach dem Bankett kommen, und dann setze ich mich an deinen Computer.«

Ich hatte den Dresscode auf der Einladung überlesen: Black Tie – weiß.

Das einzige weiße Kleidungsstück, das ich besaß, war eine Jogginghose. Ich hatte ein gelbes Sommerkleid mit roten Punkten. Gelb war fast Weiß, und es war außergewöhnlich heiß für April.

Viermal umsteigen bis Wimbledon.

Am Eingang zeigte ich meine Einladung vor. Die vier Hostessen beäugten mich skeptisch.

»Ich habe kein weißes Kleid«, sagte ich leise.

»Hm?«, machte eine von ihnen.

»Ach, nichts«, sagte ich.

Die Hostess reichte mir eine Tischkarte.

Im Garten der Old Rectory stand ein weißer Pavillon. An den Seiten offen. Sommer im April in England. 34 runde Tische. Noch saß niemand an seinem Platz. Kellner schwirrten umher und reichten Champagner. Die Gäste – eine elegante Menge in Weiß – flanierten durch den Garten. Ich stach heraus in meinem gelben rot gepunkteten Kleid, spürte die musternden Blicke. Wenn ich wenigstens meine riesige schwarze Tasche irgendwo ablegen könnte …

»Champagner?« Der Kellner lächelte mitleidig.

»Ich habe kein weißes Kleid«, sagte ich leise.

»Hm?«

»Ach, nichts.« Ich nahm ein Glas vom Tablett und leerte es in einem Zug.

So verbrachte ich die nächste halbe Stunde. Ich trank Champagner. Vier Gläser.

Ich saß an Tisch Nummer 27.

Zuerst stellte sich der Herr zu meiner Rechten vor, dann der Herr zu meiner Linken. Ich vergaß ihre Namen sofort wieder.

»Cara Gibson«, sagte ich.

»Tennisspielerin?«, fragte der Herr rechts von mir – dicker Bauch, kahler Kopf – und musterte mich anzüglich.

»Nein, Presse.«

Der Champagner machte sich bemerkbar. Mir war schwindelig, und einen Moment lang wusste ich nicht mehr, warum ich hier war.

»Liebe Gäste, Freunde des Tennis«, ertönte eine Stimme, »heute sind wir hier zusammengekommen, um einen ganz besonderen Menschen zu ehren …«

Simon Weatherhill oder Hillweather, Mitglied des Vorstandes des All England Lawn Tennis and Croquet Club, stand am Kopfende des Pavillons. Ich hatte Mühe, seiner Rede zu folgen.

»Henry Evans … ein halbes Jahrhundert … Geschichte miterlebt …«

An Tisch Nummer 1 saß Henry, der Gärtner von Wimbledon. Trotz der grauen Haare, der Falten und Altersflecken hatte er etwas Jungenhaftes. Er lächelte abwesend, während man ein Loblied auf ihn sang. Ich fragte mich, woran er gerade dachte.

Applaus. Weatherhill oder Hillweather bat den Mann der Stunde um ein paar Worte.

Henry Evans stand auf.

»Martin Luther hat gesagt: ›Ihr könnt predigen, worüber ihr wollt, aber predigt niemals über vierzig Minuten.‹ Ich denke, selbst vier Minuten können schon zu lange sein, ganz gleich ob Predigt oder Rede. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen. Ich kann nicht glauben, dass fünfzig Jahre vergangen sind und ich jetzt ein alter Mann bin. Aber lasst uns heute die Zeit vergessen. Lasst uns essen und trinken und fröhlich sein.«

Applaus. Dann wurde das Buffet eröffnet.

Ich füllte meinen Teller, setzte mich aber nicht an den Tisch, sondern ging in den von Laternen erhellten Garten. Ich fand eine Bank. Das Essen war großartig. Winzige Shepherd’s Pies und Pasteten, Fish and Chips, Mini-Scones und Tarts. Sowie Erdbeeren mit Schlagsahne – eine Wimbledon-Tradition, wie die Dame vor mir einer anderen erklärte.

»Ich habe gelesen, dass die Zuschauer während des Turniers mehr als 28 Tonnen Erdbeeren und 7000 Liter Sahne verspeisen«, sagte sie.

»Herrgott, solche Mengen! Der Mensch ist maßlos«, sagte die andere ernst.

Nachdem ich aufgegessen hatte, fühlte ich mich bereit für mehr Champagner.

Ich erblickte Henry Evans in der Menge und überlegte, ob ich mich ihm vorstellen sollte. Beobachten und Eindrücke sammeln, hatte Edgar gesagt. Ich folgte Henry Evans mit ein paar Metern Abstand durch den Garten. Es schien, als wolle er seinen Gästen entkommen, doch konnte er keine drei Schritte gehen, ohne dass eine Gruppe Menschen ihn umringte.

Wenn sein Gesicht von einer der Laternen erhellt wurde, sah ich sein abwesendes Lächeln. Woran dachte er?

Ich weiß nicht, wie lange ich Henry folgte, aber irgendwann verlor ich ihn aus den Augen. Ich sollte mich auf den Heimweg machen. Das war einer der Momente, in denen ich verfluchte, ständig pleite zu sein. Wie gern hätte ich mir ein Taxi genommen. Mein Blick fiel auf das menschenleere Buffet. Die Schalen und Etageren waren noch immer gefüllt. Zielstrebig marschierte ich auf das Buffet zu, wickelte Scones und Pasteten in Servietten und ließ sie in meiner Tasche verschwinden. Ich war hoch konzentriert, dann hörte ich ein leises Lachen.

Ich sah auf.

Henry Evans.

»Ich … ich, sorry«, stammelte ich.

»Kein Grund, sich zu entschuldigen«, sagte er.

»Ich gehe dann mal.«

»Schönes Kleid«, sagte er.

»Danke«, sagte ich und lief davon.

Ich hoffte, dass er mich morgen nicht wiedererkennen würde.

Viermal umsteigen. Hackney Central Station.

Ich packte mein Diebesgut in den Kühlschrank. Der Anrufbeantworter blinkte.

»Hey. Chris hier. Kommst du noch?«

Ich wählte Chris’ Nummer.

»Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich glaube, ich improvisiere morgen einfach. Ich bin hundemüde.«

»Wie war’s?«

»Weiß nicht … Gutes Essen, viel Champagner. Wusstest du, dass die Zuschauer während des Turniers 280 Tonnen Erdbeeren mit Sahne verspeisen?«

»280 Tonnen? Bist du dir sicher?«

»Ja.«

»Weißt du, wie viele Erdbeeren das sind?«

»Der Mensch ist maßlos.«

»Bist du betrunken?«

»Vielleicht ein bisschen.«

»Dann geh schlafen. 280 Tonnen kann nicht sein.«

»Doch«, sagte ich. »Gute Nacht.« Und legte auf.

3Eine lange Geschichte

Henry Evans wohnte in einem roten Backsteinhaus in Wimbledon Village. In seinem Garten standen zwei blühende Apfelbäume und wuchsen Rosen. Das Gras stand hoch und wuchs wild. Das Gegenteil vom Rasen in Wimbledon.

Ich drückte die Klingel. Henry Evans öffnete die Tür. Er lächelte, als er mich sah.

»Ich bin Cara. Cara Gibson. Ich bin hier für das Interview.«

»Guten Tag«, sagte er. »Haben Sie alles sicher nach Hause getragen gestern?«

»Oh Gott, mir ist das wirklich peinlich.«

»Bitte nicht«, sagte er. »Sie haben mich gestern zum Lachen gebracht. Kommen Sie rein.«

Er führte mich in sein Wohnzimmer. Ein Sofa, zwei Sessel – blassblau. Parkett, Bücherregale. An den Wänden gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografien.

Ich setzte mich auf einen der Sessel.

»Tee?«, fragte er.

»Gern.«

Er verließ das Zimmer. Ich stand auf und schaute mir die Bilder an.

Auf dem ersten Foto war ein Herrenhaus – größer als die Old Rectory, ein rechteckiges Prachtgebäude, das sich in jeder Jane-Austen-Verfilmung gut gemacht hätte.

Vor dem Haus standen ein paar Leute, verschwindend klein auf der Panoramaaufnahme.

Daneben hing ein Bild von drei Teenagern, zwei Jungen und ein Mädchen. Beide Jungen trugen Anzüge. Der Jüngere hatte lockige kurze Haare, der Ältere glattes Haar. In der Mitte das Mädchen in einem wadenlangen Kleid. Leicht nach vorne gebeugt, sie lachte mit offenem Mund. Schulterlange Locken.

Henry kam zurück mit einem Tablett, auf dem eine Teekanne und zwei Tassen standen.

»Sind Sie einer der beiden?«, fragte ich und deutete auf die Fotografie.

»Nein. Das sind Rose und ihre Brüder«, sagte er ohne eine weitere Erklärung.

Ich setzte mich auf den Sessel. »Wer ist Rose?«, fragte ich.

Er sah mich an. »Eine Reporterin durch und durch«, sagte er amüsiert. »Brauchen Sie Zucker oder Milch?«

»Nein danke«, sagte ich.

Er schenkte den Tee ein.

»Also, sollen wir anfangen?«, fragte Henry. Offensichtlich wollte er meine Frage nicht beantworten, und ich traute mich nicht nachzuhaken.

Ich holte mein Notizbuch und einen Stift aus der Tasche. »Spielen Sie selbst Tennis?«

»Nein.«

Ich kritzelte ein Nein in mein Notizbuch.

»Wie wird man der Gärtner von Wimbledon?«

»Man bewirbt sich.«

Er beantwortete auch meine nächsten Fragen, die ich mir krampfhaft ausdachte, sehr einsilbig.

»Was mochten Sie am meisten während Ihrer Zeit in Wimbledon?«

»Den Ort. Der Job an sich hat mir nie viel bedeutet, aber der Ort hat Bedeutung.«

»Können Sie das erklären?«

Er zögerte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. »Das ist eine lange Geschichte. Und zu persönlich.«

»Ich mag lange, persönliche Geschichten.«

»So«, sagte er.

»Das ist, was ich eigentlich mache … oder gemacht habe.«

Ich erzählte ihm von meiner Kolumne.

»Fremde haben Ihnen ihre Liebesgeschichte erzählt?«

»Ja.«

»Ich habe noch nie jemandem meine Geschichte erzählt.«

»Ich würde sie gerne hören.«

»Wie lang soll Ihr Artikel werden?«

»Vier Seiten.«

»Ich glaube nicht, dass das reichen wird.« Er lachte.

»Dann schreibe ich halt ein ganzes Buch.«

Wir schwiegen. Seine Gedanken waren ganz weit weg. Ich überlegte, was Edgar sagen würde, wenn ich kein vierseitiges Porträt über Henry Evans abgeben würde. Ich dachte an die 800 Pfund. Aber irgendwie waren mir sowohl das Geld als auch Edgars Gunst in diesem Moment egal. Ich hatte dieses Gefühl, die Geschichte meines Gegenübers unbedingt hören zu wollen, schon häufiger gehabt. Aber noch nie in dieser Intensität. Vielleicht waren es Henrys Augen. Sie schienen etwas zu sehen, das ich nicht sehen konnte. Ich spürte, dass Henry Evans fast bereit war.

»Wer ist Rose?«, fragte ich leise.

1938

1Blake Hall

»Wir arbeiten hart, und dann sterben wir«, lautete die Lebensphilosophie meines Vaters John Evans. Meine Mutter Maggie hatte hart gearbeitet und starb viel zu früh. Ich war erst dreizehn Jahre alt.

Einen Monat lang, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, lag sie im Bett, wurde dünner und blasser, ihre Stimme leiser.

Ich hielt ihre Hand, bis sie kalt wurde. Ihre Hand war rau. Die Hände meiner Mutter hatten für andere Frauen genäht und gewaschen.

Mein Vater arbeitete in einer Fabrik, die Kabel herstellte. Meine Mutter hatte immer aufs Land ziehen wollen.

»Du könntest eine Anstellung als Gärtner finden, du bringst alles zum Blühen. Das ist eine Gabe, John«, pflegte sie zu sagen. Sie hatte recht. Mein Vater hatte in dem Hinterhof unseres schmutzigen Mehrfamilienhauses Noisette-Rosen gepflanzt. Ich habe nie etwas Prächtigeres gesehen. Sein Cousin Marc lebte mit seiner Familie in Surrey. Mein Vater hatte Marcs Garten angelegt, mit Gemüsebeeten und Fliedersträuchern.

Ich habe meinen Vater nie glücklicher gesehen als in Marcs Garten oder wenn er sich um den Rosenstrauch im Hinterhof kümmerte. Er besaß ein einziges Buch, es hieß Vegetation of Britain.

Manchmal glaube ich, dass meine Mutter, hätten wir schon damals in Blake Hall gewohnt, nicht krank geworden wäre. Vielleicht hatte mein Vater ähnliche Gedanken, und es war sein schlechtes Gewissen gewesen, das uns kurz nach ihrem Tod London verlassen ließ.

An einem Sonntagmorgen sagte er: »Pack deine Sachen.«

Unsere Möbel, ein Sofa, zwei Stühle und ein Tisch, tauschte er gegen zwei Koffer. Die Betten und der Schrank gehörten dem Vermieter.

Die Kleidung meiner Mutter, es war nicht viel, und das Geschirr gab er seinem Cousin zur Aufbewahrung. Alles, was ich besaß, passte in eine kleine Tasche.

Mit drei Gepäckstücken verließen wir unser Londoner Zuhause für immer.

Ich war nicht traurig, der schäbigen – im Sommer immer zu heißen, im Winter zu kalten – Anderthalbzimmerwohnung den Rücken zu kehren. Das einzig Schöne in dem Haus, in der ganzen Straße waren meine Mutter und die Noisette-Rosen gewesen.

Vielleicht würde ich die Kinder aus der Nachbarschaft vermissen, niemand Bestimmten, mehr die ganze Meute. Aber Kinder gab es überall. Kinder, Ratten und Tauben.

Die Zugfahrt dauerte nur wenige Stunden, drei vielleicht. Ich schaute aus dem Fenster, sah Landschaften an mir vorüberziehen. Mein Vater hatte mir nicht gesagt, wo unsere Reise hinführte, und ich hatte nicht gefragt. Mein Vater war kein kalter Mensch, aber er sprach nie viel. Meine Mutter war anders gewesen. Sie konnte ich alles fragen. Sie erzählte mir wahre und ausgedachte Geschichten. Ihre Stimme war sanft und hatte etwas so Beruhigendes. Ihre Stimme vermisste ich am meisten.

Manchmal, wenn sie zu Hause Näharbeiten erledigte, sang sie. Immer das gleiche Lied, einen alten irischen Song: »Ally Croaker«. Will you marry me, dear Ally, Ally Croaker?

»Wir sind gleich da«, sagte mein Vater.

BEDFORDMIDLANDROAD stand auf dem Schild. Ein mir unbekannter Ort. Nicht dass ich viele Orte gekannt hätte. Aber die Namen einiger Städte wie Manchester oder Oxford waren mir ein Begriff gewesen, Bedford nicht. Ich wusste nicht, warum wir hier waren, aber ich war voller Zuversicht.

Am Bahnsteig empfing uns ein Mann.

»Mr. Rogers. Head Gardener«, stellte er sich vor. Er war alt, und seine Finger waren von Arthrose verformt.

»Mr. Evans«, sagte mein Vater und schüttelte Mr. Rogers’ fast steife Hand. »Und das ist mein Sohn Henry.« Auch ich schüttelte seine Hand. Sie fühlte sich an wie ein Stück Holz.

Mein Vater bedankte sich überschwänglich bei Mr. Rogers, dass er uns abholte.

Der Chauffeur trug eine Uniform und hieß Craig Larson. Er hatte feuerrote Haare, und sein Gesicht war voller Sommersprossen. Ich durfte auf dem Beifahrersitz des Bentleys sitzen.

Mr. Rogers und mein Vater unterhielten sich. Ich schnappte ein paar Sätze auf. Mein Vater war nun der zweite Gärtner von Blake Hall. Sein Cousin Marc hatte ihm die Anstellung verschafft. Mr. Rogers und Marc kannten sich anscheinend.

»Blake Hall«, sagte Mr. Rogers, als wir durch einen riesigen Torbogen fuhren. Weitläufige Rasenflächen, Kieswege, an deren Seiten Lavendel und Buchsbäume wuchsen. Kletterrosen. Riesige Eichen. Rotbuchen und Holzapfelbäume. In der Ferne konnte ich einen Springbrunnen ausmachen. Wir bogen vom Hauptweg ab und fuhren auf kleineren Schotterwegen. Links, rechts. Ich verlor die Orientierung.

Vor einem mit Efeu bewachsenen Cottage hielten wir schließlich an. Das Mauerwerk war aus dunkelbraunem Stein und das Dach aus Schiefer. Eine schmale Veranda, auf der ein Schaukelstuhl stand, umgab das Häuschen. Ich dachte, dass wir jetzt dem Besitzer vorgestellt werden würden, aber Mr. Rogers sagte: »Das ist Ihres. Wenn Sie etwas brauchen, lassen Sie es mich wissen. Mein Cottage ist nur ein paar Minuten Fußmarsch von hier entfernt. Einfach den Weg entlang. Sie haben eine eigene Küche, aber heute Abend können Sie mit dem Hauspersonal essen.«

Ich hatte ein eigenes Zimmer, in dem ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Schrank und ein Bett standen. Ich konnte nicht fassen, dass wir hier wohnen durften. Ich packte meinen Koffer aus, legte meine Kleidung in den Schrank, meinen Teddybären auf das Bett und das Federmäppchen und meine zwei Hefte in die Schublade des Schreibtisches.

Über meinem Bett hing ein Ölgemälde, ein schlafender Wolf.

Mein Vater hatte Wasser für Tee aufgesetzt.

»Wir haben ein richtiges Badezimmer«, sagte er.

Die Badewanne war aus Gusseisen, und es gab eine Toilette. Wir hatten eine eigene Toilette – im Haus. In London hatten wir uns mit fünf anderen Familien ein Plumpsklo im Hinterhof geteilt.

Mein Vater sah sich um. »Deiner Mutter würde es hier sehr gefallen«, sagte er traurig.

»Ja«, sagte ich.