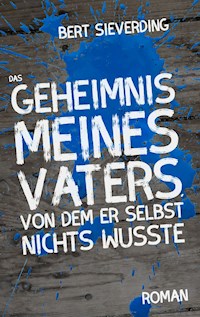

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

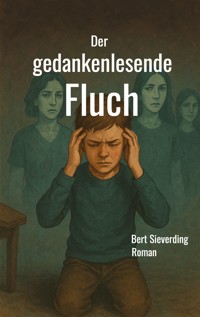

Ein Sturz. Ein Knall. Ein Fluch. Seit dem Moment, in dem Karl als Neunjähriger mit dem Kopf gegen ein Tischbein prallt, ist nichts mehr wie zuvor. Er hört Dinge, die niemand hören sollte - die Gedanken anderer. Doch nicht aller. Nur die Gedanken einiger Frauen, klar wie ein Funksignal, voller Geheimnisse, Lügen, Begierden. Was zunächst wie eine Gabe wirkt, wird bald zu einem Albtraum. Über dreißig Jahre lang sucht Karl nach einem Ausweg - doch die Stimmen lassen ihn nicht los. Und während sie in seinem Kopf flüstern, sterben Menschen in seinem Umfeld. Einer nach dem anderen. Ist Karl Täter, Opfer - oder etwas ganz anderes?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

1

Herbert und Marie

Mit fünfeinhalb Jahren zeigten sich Karls wahre Talente zum ersten Mal. Obwohl er nur ein paar Worte schreiben konnte, erreichte seine Feinmotorik bereits die eines Spitzenchirurgen. Herbert, seinem Vater war das eine große Hilfe, denn im Zuge des Alterns hatte sich das Augenlicht verschlechtert und die Gelenkigkeit seines linken Arms war nach einem Arbeitsunfall eingeschränkt. Karl war ein Einzelkind und sein Vater bei seiner Geburt bereits 40 Jahre alt. Und wenn Herbert nicht aus Zufall, die um 10 Jahre jüngere Marie, Tochter des Apothekers, kennen- und liebengelernt hätte, wäre Karl gar nicht auf der Welt und Herberts Leben so trostlos wie zuvor. Nie hätte Herbert sich getraut, die schöne Marie auf der Straße oder nach dem Kirchgang anzusprechen. Er war ein einfacher Tischler, zwar Meister seines Faches, aber ohne höhere Bildung. Marie hingegen, Tochter des Apothekers, der neben dem Pfarrer, dem Grundschullehrer und dem Arzt als angesehene Person im Ort galt, war damals kurz vor Abschluss ihres Studiums. Zuerst hatte sie sich in der Tradition ihres Elternhauses im Studium der Pharmazie versucht, war jedoch nach drei Jahren gescheitert, was auch mit ihrem Studienort und einer zerbrochenen Liebe zusammenhing. Mit zwanzig war sie in die ferne Universitätsstadt gezogen, hatte ein Zimmer zur Untermiete bewohnt und vor lauter Vorlesungen und Laborarbeiten ganz das Leben vergessen. Als dann ein junger Medizinstudent in ihr Leben trat und Marie die Freuden der körperlichen Liebe in allen damals bekannten Varianten genoss, vernachlässigte sie ihr Studium und gab, nachdem sich ihr Liebster einer Schöneren zugewendet hatte, entnervt vom Großstadtleben, ihr Studien sehr zum Leidwesen des Vaters auf und schwor, ihr Heimatdorf nie wieder zu verlassen und nie mehr einen Mann auch nur anzusehen. Einen von den Eltern vorgeschlagen Vetter dritten Grades wollte sie nicht heiraten, so ganz ohne Ausbildung ging es alternativ auch nicht, es wäre für den Vater zu blamabel gewesen, wenn seine Tochter nicht einen ehrenhaften Beruf gehabt hätte. Was blieb, war das Pädagogikstudium, denn der Grundschullehrer war angesehen und alt und seine Stelle in vier Jahren neu zu besetzen. Drei Jahre später näherte sich das Ende ihres Studiums. Es war Sommer 1975.

Dass es dennoch zwischen Marie und Herbert funkte, lag am Lärm, den Herbert beim Umbau der Apotheke verursachte. Der Apotheker wollte mit der Zeit gehen und das Interieur seines Geschäfts der neuen Mode anpassen. Die alte, sehr schöne Apothekeneinrichtung blieb zwar teilweise erhalten, doch orderte der Apotheker neue HV-Tische beim ortsansässigen Tischler, mit der Auflage, den Umbau der Apotheke zur geschäftsschwachen Zeit am Samstag durchzuführen, denn am Samstag hatten die beiden Ärzte frei und die Anzahl der Kunden reduzierte sich gegenüber Montags und Donnerstag, den beiden Tagen mit höchster Kundenfrequenz, deutlich. Herbert sagte zu und war sich sicher an einem Samstag die alten Tische abbauen und die neuen Möbel aufbauen zu können. Leider hatte er zwei Dinge nicht beachtet. Zum einen führten Stromleitungen unter dem Fußboden zum HV-Tisch und speisten die Kasse und die Beleuchtung, zum anderen fiel Maries Abschlussprüfung just auf den Montag nach dem Samstag, an dem Herbert die Renovierung der Apotheke in Angriff nahm. Nachdem die alten HV-Tische ausgeräumt und vor der Apotheke und unter dem Glotzen der Passanten abgestellt worden waren, stellte Herbert fest, dass er die aus dem Boden reichende Kabellage nicht berücksichtigt hatte. Es gab zwei Lösungen: Fußboden aufstemmen und das Kabelleerrohr neu verlegen oder die neue Tischkonstruktion vor Ort passend machen. Herbert war Tischler, kein Fliesenleger. Nicht dass er keine Fliesen verlegen konnte, Herbert konnte alle Handgewerke, egal ob Elektriker, Klempner oder Schreiner, nein, es fehlten die passenden Fliesen. Und so fing Herbert am Samstagnachmittag an, in die neuen Möbel Kabelschächte zu fräsen und jeder, der die hohen Drehzahlen einer Fräse kennt, weiß dass man sich dabei nicht auf sein Examen konzentrieren kann. Kurzum: Marie stand mit wutverzerrtem Gesicht, die Hände zu Fäusten geballt und angewinkelt, vor Herbert und schimpfte laut und in einer Tonart, die Herbert noch nie aus einem Frauenmund vernommen hatte. Nun war guter Rat teuer. Die Arbeiten mussten fertig werden, aber Ruhe brauchte Marie auch. Findig schlug Herbert einen Tausch vor. Marie könne zu ihm in die Wohnung gehen, dort sei es still und somit ideal zum Arbeiten. Und er könne währenddessen in der Apotheke sein Werk vollenden. Gesagt, getan. Marie nahm den Schlüssel seiner Wohnung, eigentlich nur ein Zimmer oberhalb der Werkstatt, denn mehr brauchte der Junggeselle nicht, und schwang sich mitsamt ihren Unterlagen aufs Rad, um bereits wenig später anzurufen und sich beim Tischlermeister zu beschweren, es sei kein Kaffeepulver im Hause, sie bräuchte aber Koffein für ihre Konzentration. Fuchsteufelswild ließ Herbert alles stehen und liegen, klingelte beim Krämer, organisierte trotz des am Samstagnachmittag geschlossenen Ladens ein Pfund Kaffee, brachte es nach Hause, wo ihm Marie freudestrahlend das ersehnte Pulver abnahm. In diesem Moment traf sein Blick zum ersten Mal ihre lächelnden graugrünen Augen und für eine Stunde konnte Herbert sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren, ihr Lächeln, ihre roten Lippen und ihre blonden Locken raubten seinen Verstand. Sonntagsarbeit war im Dorf tabu. Niemand konnte sich die geschäftsschädigende Schelte des Pfarrers erlauben, weder der Apotheker noch Herbert. Daher musste das Werk am Samstag beendet werden, was auch gelang. Jedoch war es bereits elf Uhr nachts durch, als Herbert mit seinem klapprigen VW zu Hause vorfuhr. Die Tür war verschlossen. Er hatte vergessen, dass Marie seinen Haustürschlüssel mitgenommen hatte und einen zweiten Haustürschlüssel hatte er nicht dabei. Auch glaubte er, die Tochter des Apothekers sei längst zu Hause, wollte schon verärgert wieder ins Auto steigen, dachte dann an die späte Uhrzeit und dass es unhöflich sei, so spät beim Apotheker zu klingeln, und außerdem brannte in der Wohnung noch das Licht. Vielleicht hatte Marie vergessen, es auszuschalten, vielleicht war sie noch da. Er klopfte. Vergeblich. Schließlich blieb Herbert keine andere Wahl, als aus zwei hinter der Werkstatt lagernden Holzbohlen und ein paar Brettern mithilfe des im Auto lagernden Werkzeugs eine provisorische Leiter zu zimmern und zu seinem Fenster hochzusteigen. Das Licht brannte, doch der Raum war leer. Er kraxelte zum nächsten Fenster. Im Zimmer lag Marie schlafend auf dem Bett – seinem Bett. Ein Klopfen zeigte keine Wirkung und Herbert fürchtete schon, sie könne sich etwas angetan haben. Doch dann sah er eine Likörflasche leer am Boden liegen. Den Eierlikör hatte er selbst als Geschenk für seine Schwester zubereitet und dabei extra viel reinen Alkohol beigemengt, mindestens 45%. Dies musste Marie wohl nicht gewusst haben, als sie am frühen Abend, erschöpft vom Pauken, zum erlösenden Likör griff, eine Eigenschaft, die sie sich als Trost in den letzten Jahren angewöhnt hatte und die ihrer Figur nicht gerade zuträglich gewesen war. Herbert blieb nichts anderes übrig, als mit dem Glasschneider ein Loch in die Scheibe zu schneiden und in seine eigene Wohnung einzubrechen und dort mit viel Kaffee die Betrunkene zum Leben zu erwecken. Es war ihr unendlich peinlich. Umso mehr verwunderte es sie, dass sich Herbert überhaupt nicht darüber monierte und stattdessen anfing, Spiegeleier mit geröstetem Brot und Schinken zuzubereiten, das ideale Mittel gegen einen dicken Kopf mit Ausnahme von Ölsardinen, die er aber nicht im Hause hatte. Und so fing der urige Kauz Herbert mit seinen schon fast grauen Haaren und seinem spitzen Kinn an, ihr zu gefallen. Dieser große schlanke Handwerker strahlte eine Aura aus, die Mitgliedern ihrer Familie fremd war. Selbst in seinem Arbeitsoverall mit dicken Schuhsohlen war sein Gang tänzelnd, seine Bewegungen selbst beim Führen eines Werkzeugs grazil und wenn er einen Hobel ansetzte, glaubte man, er würde das Holz massieren, wie den Rücken einer schönen Frau.

Zwei Jahre später hatte Marie ihr Referendariat überstanden und dank der Beziehungen ihres Papas die Nachfolge des angesehenen Grundschullehrers angetreten. Nur wenige Monate nach der Hochzeit mit Herbert wurde sie schwanger. Als Vertretung sprang der pensionierte Lehrer erneut ein, denn er konnte in seinem Häuschen nichts mit sich anfangen und zur Gartenarbeit oder zum Küchendienst fühlte er sich zu fein.

1979 kam Karl zur Welt, benannt nach Maries Vater, der bereits ein Jahr vorher aus Trauer über den Verlust seiner krebskranken Frau freiwillig aus dem Leben geschieden war. Der Tod des Apothekers fiel zusammen mit einen weiteren Einschnitt im Dorfleben. Nachdem nämlich einer der beiden Ärzte sein Rentnerdasein begonnen hatte, rentierte sich die Apotheke nicht mehr und daher verkaufte Marie das Haus, das nach dem Tod ihres Vaters von einer angestellten Apothekerin geleitet worden war und Marie nur Kummer bereitet hatte.

Der Verkauf des Elternhauses brachte Marie und Herbert einen stattlichen Zuschuss zum Bau des Eigenheims mit angrenzender Werkstatt ein, welches in einer Neubausiedlung am Dorfrand just zu der Zeit im Entstehen war, als Marie nach einem Jahr Babypause ihren Beruf als Lehrerin wieder aufnahm. Auch Herberts Eltern hatten bereits ein paar Jahre vorher dem Leben Adieu gesagt. Nachdem ein Schlaganfall Herberts Vater niedergestreckt hatte, verstarb seine Mutter wenig später aus Kummer. Vielleicht waren auch ihr übermäßiger Süßigkeitenkonsum und ihre lethargische Lebenseinstellung nicht ganz unschuldig am körperlichen Verfall. Ihre letzten Jahre hatten die beiden im Heim verbracht und Herbert hatte Vaters Schreinerwerkstatt, den alten Lieferwagen und die Wohnung übernommen, die sich wie beschrieben im Dachgeschoss der Werkstatt befand. Zwar hatten sich Marie und Herbert dort kennen- und liebengelernt, doch dauerhaft wohnen wollte Marie dort nicht und drängte daher auf einen Neubau: Wohnhaus neben Werkstatt. Der Verkauf der Apotheke, in Ortsmitte liegend, brachte ausreichend Geld zur Finanzierung des Neubaus. Hingegen stotterte Herbert seit Jahren die Hypothek ab, die immer noch auf der Werkstatt lag und die dazu geführt hatte, dass seine beiden Geschwister ihren Erbanteil ausgeschlagen hatten. Im Gegensatz zur geschwisterlose Marie war Herbert der mittlere von drei. Ein älterer Bruder Ewald wohnte weit weg und war nach dem Tod seiner Eltern froh, nicht mit Problemen belästigt zu werden. Seine ledige zehn Jahre jüngere Schwester Lucia arbeitet in einer Schneiderwerkstatt in der Stadt, hatte früh ihren Meister gemachte und träumte seitdem von einem eigenen Modeatelier. Traurig schluckend hatte sie die Schuldenhöhe des Vaters bei der Testamentseröffnung zur Kenntnis genommen.

Als Karl ein Jahr alt war und laufen konnte, stieg Marie wieder in ihren Schuldienst ein. Es gab Vormittage, die Karl bei der Nachbarin verbrachte, an manchen Tagen munterte er die Schülerinnen der Grundschulklasse auf, weil Marie ihren Kleinen mit in die Schule nahm. Alle Kinder der Klasse liebten sein verschmitztes Lächeln und seine blonden Locken und in den Pausen schauten sie anfangs dabei zu, wie Marie ihm die Windeln wechselte. Ein paar Monate später durfte das bravste und beste Kind der Klasse auf Karl aufpassen, was bei den meisten Mädchen zu stark verbesserten Leistungen führte, denn jede wollte die Beste sein. Die Jungs hingegen bedauerten Karl, da er ja bereits als Kleinkind zur Schule musste.

Später, als das neue Haus fertig und Karl bereits drei Jahre alt war, nahm Herbert ihn mit in die Werkstatt. Auf die Baustelle durfte der Kleine natürlich nicht, in einer Ecke der Werkstatt basteln hingegen schon. Karl hatte in der Schule gelernt, ruhig und diszipliniert zu sein. In der Werkstatt war er eifrig, bastelte mit Holz, schlug Nägel in ein Brett und nervte kaum, auch wenn die Anzahl der verbrauchten Nägel dem Vater an manchen Tagen auf den Wecker ging. Abhilfe schaffte ein Metallbaukasten, dessen Elemente man zusammenschrauben konnte. Herbert zeigte seinem Sohn, wie man mit Schraubendreher und Schlüsseln umzugehen hatte, gemeinsam blätterten sie durch die Anleitung. Karl war von dem Spiel begeistert und rührte keinen Hammer mehr an, vergeudete keine Nägel mehr. Stundenlang konnte er mit seinen kleinen flinken Fingern an den Metallelementen herumschrauben und die verrücktesten Dinge gestalten, die für ihn eine Bedeutung hatten, für den Vater aber nur wirre Gebilde darstellten.

An den Tagen, an denen sein Vater beim Kunden zu tun hatte, nahm Marie ihn mit in die Schule. Dort bastelte er mit Papier, Schere und Kleber. Anfangs hatte die Mutter sich an den bekannten Warnspruch ›Messer, Gabel, Schere, Licht – dürfen kleine Kinder nicht!‹ gehalten, doch dann eingesehen, dass neue Zeiten auch neue Methoden erfordern, und hatte Karl eine Papierschere in die Hand gedrückt. Damit schnippelte er, klebte aus alten Zeitungen windschiefe Papierhäuser zusammen und bat einen der Schüler, eine Kuh aus Papier zu falten, was dieser nicht konnte, Karl aber zu denken gab, denn wozu sonst würde man die Schule besuchen? Auch waren einige Jungs unter den Grundschülern neidisch auf Karl. So eine Schule mit Bastelstunde jeden Tag hätten sie auch gerne besucht.

Herbert konnte nicht nur tischlern, auch die Reparatur der Fahrräder, des Rasenmähers und des alten VW gehörten zu seinen Arbeiten. Die Schrauberei an diesen Dingen war für den kleinen Jungen überaus faszinierend. Er beobachtete jeden Handgriff des Vaters und reichte gerne das Werkzeug an. Marie war stolz auf ihren Sohn. Er hätte ja auch nach ihrem Vater gehen können, der zwei linke Hände gehabt hatte, dafür aber ein feines Gespür für Kundenbedürfnisse und das Geld.

Mit fünf Jahren ging Klein-Karl seinem Vater regelmäßig zur Hand. Er hielt Hölzer beim Zuschnitt, reichte Zangen und Werkzeuge bei Reparaturarbeiten an. Sprachlich hinkte das Kind hinterher. Wozu sollte er viel sprechen? Seine Eltern plauderten den ganzen Tag und erklärten ihre Tätigkeiten, vom Apfelschälen bis hin zum Zähneputzen sehr detailliert. Auch fehlte der Kontakt zu anderen Kindern gleichen Alters. Das Haus lag abseits, einen Kindergarten gab es nicht, die Eltern hatten wenig Zeit und auf die Gesellschaft der Grundschulkinder hatte er keine Lust mehr, nachdem ihm das Bastelfieber befallen hatte. Außerdem waren alle Kinder älter als er.

Neben seinen Eltern gab es noch eine Bezugsperson, nämlich den einzigen Mitarbeiter seines Vaters, einem ehemaligen Landwirt, der seinen Hof hatte aufgeben müssen und fast alle Hardwerkstätigkeiten beherrschte. Leo war schon fast 60, als er bei Herbert anheuerte. Seine Gesichtshaut war von der sommerlichen Sonne gestählt, er trug immerzu einen Hut und seine weißgrauen Haare waren unten lang und auf dem Kopf gar nicht nicht mehr. Marie hatte den Eindruck, dass der alte Mann Herbert leidgetan und er ihm nur aus Mitleid eine Arbeit gegeben hatte, zunächst Schwarz, was große Probleme mit der Krankenversicherung mit sich brachte, ohne die Landwirte zwar ackern, Schreiner aber nicht auskommen durften. Und so wurde Leo offiziell Mitarbeiter der Schreinerei. Leo war vernarrt in den kleinen Karl. Leo war schweigsam und Karl quasselte mit ihm. Wann immer Karl eine Bitte oder Probleme hatte, Leo war stets zur Stelle. Zeit, die er so verplemperte, holte er nach, obwohl Herbert sie ihm auch als Arbeitsstunden angerechnet hätte, wenn Leo darauf bestanden hätte. Schon bald verließen sich Marie und Herbert auf die treue Seele Leo und immer wenn etwas anlag, zu dem sie Karl nicht mitnehmen konnten, baten sie Leo um Hilfe.

Leos Bauerhof, die Ländereien hatte er verpachtet und in dem alten Fachwerkhaus mit Lehmmauern wohnte er mit seiner drei Jahre jüngeren Frau allein, lag auf dem Esch, zwei Kilometer von der Werkstatt entfernt. Hatten Marie und Herbert einen Termin, so brachten sie entweder Karl zu Leo oder Leo nahm den Kleinen auf seinem Fahrrad mit und die Eltern holten ihn spät abends vom Bauernhof ab. Leo hatte sich extra einen stabilen Gepäckträger montiert, auf dem Karl, stoßgeschützt durch zwei Lagen Pappen, befördert wurde. Meta, Leos Frau, verliebte sich sofort in das Kind. Sie selbst hatte keine Kinder mehr. Zwar hatte Leo als Soldat während eines Heimmalurlaubs ein Kind gezeugt, doch ging die Geburt fehl, da die damals noch sehr junge Meta bei einem Luftangriff in Panik geriet. Wenig später war Leo verwundet worden und blieb danach trotz ärztlicher Bemühungen zeugungsunfähig. Meta empfand Karl als eine von Gott gesandte späte Wiedergutmachung für ihre Leiden. Gerne hob sie den Kleinen hoch und ließ ihn mit seiner Nase durch ihre dunklen Haare wuscheln.

Leo hatte noch einen alten Traktor, einen roten Porsche mit luftgekühltem Diesel, sehr laut. Zwar benötigte er das Gerät eigentlich nicht mehr, aber zum Holzholen sehr wohl, denn Leo besaß ein kleines Wäldchen und sein Haus wurde immer noch mit Öfen beheizt. Nur den alten Küchenherd hatte man durch einen elektrischen ersetzt. Typischerweise im Spätherbst fuhr Leo zur Holzernte. Er lud eine Kettensäge auf den Anhänger und fuhr in den Wald. Karl liebte den lauten alten Trecker, bei dem ein einfacher Metallrahmen auf dem linken hinteren Kotflügel als zusätzliche Sitzgelegenheit diente. Karls Füße reichten nicht bis zum Boden, er musste sich am Bügel festklammern. Trotzdem liebte er das Abenteuer Treckerfahren. Beim Fällen einer Buche, ein Vorgang, bei dem Karl interessiert zuguckte und später fragte, ob das Sägen dem Baum nicht wehtun würde, verzog der fallende Baum ein wenig die Richtung und knallte auf den Traktor. Zum Glück ging die Sache glimpflich aus, lediglich der vordere Scheinwerfer wurde zerfetzt und die Haube zeigte eine große Beule. Nach dem Zersägen des Baums stapelte Leo die Holzstücke auf den Anhänger. Auf dem Weg nach Hause ging zunächst alles gut. Dann jedoch versagten die Bremsen des Anhängers und Leo konnte den wild gewordenen Porsche nur noch mit Mühe durch Herunterschalten der unsynchronisierten Gänge stoppen. Zum Glück wohnte in der Nähe ein Landwirt, den Leo aus seiner aktiven Zeit gut kannte, wie auch alle Landwirte sich untereinander kannten. Dieser schleppte mit seinem schweren John Deere den Anhänger ab und bekam als Dank von Meta einen Schnaps eingeschenkt. Nachdem Leo unter Stöhnen die Holzstücke in den Schuppen geschafft hatte, machte er sich an die Reparatur des kaputten Traktors. Wie er es sich angewöhnt hatte, erklärte er dem kleinen Jungen jeden Handgriff. Das verbeulte Blech richtete er mit einem Hammer, die angebrochene Lampe erhielt eine neue Halterung, wozu Leo einen alten Fahrradlenker umfunktionierte. Beim Anhänger war ein Bremsschlauch defekt, warum auch immer.

Es war schon Winter, als Karl wieder einmal den Vormittag bei Leo verbrachte. Sein Anhänger wurde gebraucht und musste repariert werden. In der sonst leeren Scheune leuchtete Leo mit einer Stablampe die Bremsanlage des Anhängers ab. Der war auf Basis des Fahrgestells eines alten LKWs gebaut worden und hatte sogar hydraulische Bremsen, weshalb Leo ihn gerne zum Transport der schweren Hölzer verwendete. Einer der Bremsschläuche war porös und nässte bereits. Er musste ausgetauscht werden. Um eine Verschmutzung des Bodens zu vermeiden, legte Leo mehrere Pappen unter die Achse und zerschnitt dann den Schlauch, um beim Händler ein Gummi gleicher Größe bestellen zu können. Auf diese Weise lernte Karl sehr viel von Leo: Im Herbst wird der Trecker angeworfen, ein Baum wird gefällt und kann dabei Schaden anrichten. Und wenn die Bremse schwächelt, muss man den Bremsschlauch zerschneiden, um ihn erneuern zu können.

Einen Monat später klagte Herbert am Abendbrottisch über die schwache Bremsleistung seines alten VW 1600, den er über all die Jahre behalten hatte. Marie fuhr einen Neuwagen, denn es war ihr nicht zuzumuten, wegen einer Autopanne zu spät zu Schule zu kommen. Für seine Transporte nutzte Herbert zudem einen VW Transporter. Karl hörte alles mit. Am folgenden Vormittag, Marie war in der Früh zur Schule gefahren, musste Herbert ein paar Türen ausliefern und beim Kunden montieren. Karl sollte zu Hause bleiben. Leo würde bald kommen und auf das Kind achtgeben. Es war Winter und in der Nacht hatte es ein wenig geschneit. Das Thermometer zeigte rote Zahlen. Es kam selten, aber doch stetig vor, dass Leos Holzofen am Morgen nicht brennen wollte. Zwar hatte Meta sich an das alte Haus mit seiner maroden Infrastruktur gewöhnt, doch so ganz im Kalten konnte und wollte sie nicht hausen. Leo brauchte lange, um den Holzofen zum Glühen zu bringen. In dieser Zeit war Karl allein. Herbert hatte am Vorabend den alten VW in die Werkstatt gefahren, wollte sich am Abend nach der Arbeit um die Bremsanlage kümmern. Karl kannte das Versteck des Werkstattschlüssels und wollte seinem Vater helfen. Obwohl Leo noch nicht da war, öffnete er die Werkstatttür. Dort kramte er eine Stablampe hervor und machte unterm Auto Licht. Karl war klein und konnte unter den VW kriechen, ohne das Auto aufzubocken. Er wusste, dass man die Bremsschläuche zuerst durchzuschneiden hatte, um neue zu montieren. Doch die Schläuche des VW waren dick und fest, nicht so locker und spröde, wie die des Anhängers.

Gegen Mittag rief Marie dort an, wo Herbert die neuen Türen montierte. Ihr Auto sprang wohl aufgrund der Kälte nicht an. Herbert bat den Kunden um Geduld, fuhr zur Werkstatt, auch weil sie auf dem Weg lag und er noch ein Werkzeug oder ein Teil für die Montage benötigte. Leider war der Tank des Transporters fast leer. Und so kam eins zum anderen. Leo war inzwischen in der Werkstatt eingetroffen und werkelte an einem Fenster. Karl guckte zu. Nachdem Herbert den Transporter vor der Werkstatt geparkt hatte, erhielt Leo den Auftrag, den Transporter mit Benzin aus dem Reservekanister nachzutanken. Herbert, der seine Frau Marie holen wollte, nahm den VW. Nach über einer Stunde wurde Leo unruhig. Zur Schule waren es vielleicht drei Kilometer. Es war eine hügelige, kurvenreiche Strecke, doch es konnte unmöglich so lange dauern. Nach einer weiteren Stunde stand die Polizei in der Werkstatt: Marie und Herbert seien auf dem Weg von der Schule nach Hause verunglückt, die Bremsen hätten versagt und das Auto sei frontal gegen einen Baum gerast. Beide Insassen seien ums Leben gekommen. Eine spätere Untersuchung ergab, dass die Bremsschläuche des VWs defekt waren, was zum Versagen derselben geführt hatte. Als Ursache vermutete der Gutachter, ein Scheuern des Schlauchs am Chassis. Niemand verdächtigte einen fünfjährigen Jungen.

2

Lucia und der Schneidermeister

Karl war ins Haus gerannt, als Leo die Nachricht entgegennahm, kreidebleich wurde und zusammensackte. Er wusste nicht was, nur das etwas Schlimmes passiert sein musste. Wenig später kam Leo, trug ihn in den Transporter und lieferte ihn bei seiner Frau ab, die er hinter verschlossener Tür über das Unglück aufklärte, worauf sie einen Strom Tränen fließen ließ, was Karl noch mehr beunruhigte. Dann setzte Leo sich ins Auto und fuhr zum Kunden, denn schließlich konnte man trotz des Unfalls den Kunden nicht mit halb montierten Türen sitzen lassen. Meta tröstete Karl und schluchzte dabei in einer Tour. Was wirklich passiert war, sagte ihm niemand. Am Abend des Tages kam seine Tante Lucia. Sie redete lange und umständlich mit Meta, immer wieder von Heulkrämpfen unterbrochen. Am nächsten Tag kam Lucia erneut vorbei und sie und Leo fuhren zum Haus. Karl musste bei Meta bleiben. Lucia war mit der Situation sichtlich überfordert. Sie hatte eine Beerdigung zu organisieren, wie damals üblich binnen weniger Tage. Zum Glück halfen ihr Leo und Meta. Man schrieb die Liste der Bekannten und Verwandten zusammen, sprach mit dem Pfarrer, wählte beim Bestatter zwei Särge und sprach mit der Sparkasse. Abends brachte Lucia einen Koffer mit Kleidung für Karl mit. Unter Tränen hatte sie im Haus Wäsche und Kleidung des kleinen Jungen zusammengesucht und auch Spielsachen waren dabei, für die sich Karl aber überhaupt nicht interessierte. Am Folgetag fuhr Lucia mit Karl in die Stadt. Dort kaufte sie für ihn einen schwarzen Anzug, im Grunde verschwendetes Geld, doch gutes Aussehen war ihr wichtig. Sie selbst schneiderte sich in einer Nacht ein schwarzes Kleid, kaufte schwarze Strümpfe und borgte sich einen schwarzen Mantel. Auch ließ sie sich ihren haselnussbraunen Haare machen und wurde dabei von der Friseurin ausgefragt, schwieg aber beharrlich über den Grund des außerplanmäßigen Schnitts. Karl verstand die Situation immer noch nicht und wenn er nach seinen Eltern fragte, heule Lucia los und er gab bald auf zu fragen, wurde sehr wortkarg. Am Tag der Beisetzung reihten sich viele schwarz gekleidete Menschen auf dem verschneiten Friedhof. Nur mit Mühe und Spitzhacke hatte man zwei tiefe Kuhlen in die gefrorene Erde treiben können. Karl ging vorne in der Mitte, links seine Tante Lucia, rechts sein Onkel Ewald, den Karl noch nie gesehen hatte. Es folgten Leo und Meta, die die schwarze Kleidung in den letzten Monaten mehrfach gebraucht hatten, und dann kam das halbe Dorf, denn Herbert war genauso bekannt und beliebt gewesen, wie Marie. Die Grundschulklasse hatte schulfrei. Alle Schülerinnen und Schüler reihten sich mit ein, einige albern wie immer, andere nachdenklich und traurig. Der pensionierte Lehrer versuchte Ordnung in die Riegen zu bringen und war wie immer nur teilweise erfolgreich, bei den Mädchen mehr, bei den Jungs weniger.

Karl hatte einen Tag vorher seine toten Eltern aufgebahrt in der Friedhofskapelle gesehen. Meta hatte ein Gebet gesprochen, was Karl fremd war, denn er war auf Wunsch seiner Mutter nicht religiös erzogen worden. Erst hier realisierte der kleine Kerl sein ereiltes Schicksal, unterdrückte dennoch alle Tränen und war schweigsam, wie er es seit dem Unfall die ganze Zeit gewesen war.

Im warm beheizten nahegelegenen Gasthaus gab es Kaffee und Butterkuchen für alle. Das ganze Dorf schien da zu sein, man unterhielt sich lautstark und die Schulkinder aßen ein Stück Kuchen nach dem anderen, so dass der Wirt nachlegen musste. Auch tobten sie bald herum. Der pensionierte Lehrer schimpfte – vergeblich. Nur um Karl kümmerte sich niemand. Ewald und Lucia stritten um das Erbe. Ein Testament gab es nicht, keiner von beiden Elternteile hatte die Absicht gehabt, früh zu sterben. Klar war, dass Karl der Alleinerbe war, aber er konnte noch nicht darüber verfügen. Ewald hatte keine Kinder, war nicht verheiratet und viel in der Welt unterwegs. Lucia war deutlich jünger und auf dem Papier die ideale Ersatzmama, doch sie war arm, arbeitete jeden Tag und manchmal auch noch nachts. Am Ende der Beerdigungsfeier war klar, dass Lucia den Waisenjungen zu sich nehmen würde, jedoch musste sie einiges vorbereiten und solange blieb Karl bei Meta und Leo, die jetzt auch nicht wussten, wie es weiterging, denn Leo war Landwirt und hatten keinen Meisterbrief als Tischler und war damit nicht geeignet, den Betrieb zu führen. Das Alter und ihre Erfahrung halfen ihnen, die Situation klar zu analysieren und Lucia das aus ihrer Sicht beste vorzuschlagen: Verkaufe Haus und Werkstatt, leg das Geld für Karl auf der Bank an, zwack dir jeden Monat so viel ab, wie du für das Wohl des Kleinen brauchst und behandle es ansonsten treuhänderisch. Lucia war einverstanden und erhielt beim Makler von Leo und Meta die Unterstützung, die sie benötigte. Karl wohnte zunächst bei Meta und Leo auf dem Bauernhof, hatte Heimweh und fragte immer wieder, wann er wieder in die Werkstatt könne. Für die beiden Alten war dies nur schwer zu ertragen und um ihn und sich selbst abzulenken, spannten sie ihn in ihre Hausarbeiten ein. Leo pflügte den letzten halben Hektar Acker, den er noch besaß und wollte im Frühjahr Gemüse zur Selbstversorgung pflanzen. Meta hatte im Haus zu tun, begann im Winter morgens den Tag mit dem Anheizen des Ofens, kochte Kaffee und Spiegeleier für ihren beiden Männer. Später machte sie die Wäsche, fuhr drei Kilometer mit dem Rad zum Einkaufen, kochte das Essen und erst nach dem Abwasch studierte sie bei einer Tasse Kaffee die Tageszeitung. Karl lernte von ihr das Feuermachen, Geschirrabwaschen und auch das Putzen der Toilette und der Waschbecken. Bei schlechtem Wetter murrte er selten, bei schönem Wetter drängte er nach draußen und half Leo bei seinen bäuerlichen Arbeiten. Nur eins lernte er nicht: Den Umgang mit gleichaltrigen Kindern.

Lucia organisierte derweil ein Bett für ihre Zweizimmerwohnung, die liebevoll eingerichtet war und statt eines Fernsehers eine Nähmaschine und einen großen Tisch umfasste. In ihrem Schlafzimmer wollte sie den Jungen nicht schlafen lassen, wie auch sonst kein Mann ihr Schlafzimmer je gesehen hatte. So kam das winzige Bett ins Wohnzimmer, was ja eigentlich ein Arbeitszimmer war. Wichtigste Möbel dort waren, neben den Utensilien zum Nähen, ein Radio und ein Schallplattenspieler. Im Regal standen Langspielplatten in Reih und Glied. Zwar liebte Lucia den Swing, die Rumba und auch den Slowfox, aber sie konnte nicht tanzen. Grund war ihr erster Freund, den sie bei einem Tanzkurs kennengelernt hatte. Sie war schon siebzehn, er achtzehn und ein Springer, hatte den Kurs bereits zwei Mal absolviert und sprang immer ein, wenn zu wenig Jungs da waren – wie fast immer. Er besaß Charme und Lucia verknallte sich Hals über Kopf in ihn. Alles mit ihm machte Spaß, das Tanzen, das Knutschen, ja selbst die Arbeiten gingen ihr leichter von der Hand. Dann kam der Tag, an dem er sie zu sich nach Hause mitnahm. Dort hatte sie zum ersten Mal Sex. Es war wunderbar, auch weil sie es schon lange herbeigesehnt hatte, schließlich hatten alle Mitschülerinnen schon oder zumindest sagten sie es. Doch kaum, dass er sein Ziel erreicht hatte, sank sein Interesse und wenig später traf sie ihn per Zufall in einer Eisdiele – mit einer anderen, die er ihr als Eva vorstellte. Lucia war sauer und schwor, nie wieder auf einen Mann hereinzufallen, auch nicht auf einen guten Tänzer. Ein halbes Jahr später lief Eva ihr über den Weg. Die Stadt war klein und beide waren auf der Suche nach günstiger Mode. Eva konnte sich zuerst nicht erinnern, doch als Lucia ihr das Drama mit ihrem ersten Freund beklagte, wurde sie hellhörig und schilderte ihre Erfahrung mit dem Typen, die Lucias Schilderungen wie eine Schablone glich. Die beiden Frauen wurden Freundinnen und Eva die beste Kundin von Lucias Kreationen, denn während sie innerhalb der Arbeitszeit die Aufträge der Kundinnen abarbeitete, zumeist Änderungen, weil frau mal wieder zugenommen hatte, nähte Lucia in ihrer Freizeit wunderschöne Ballkleider. Eine Abmachung mit ihrem Chef erlaubte es Lucia, ihre Kleider im Schaufenster der Schneiderei zur Schau zu stellen und feilzubieten. Gelegen in der Fußgängerzone auf dem Weg vom Parkhaus zum Marktplatz, strömten täglich tausende Kundinnen an den Auslagen vorbei. Meist dauerte es nur wenige Tage, bis sich eine Passantin in ein Ausstellungsstück verliebt hatte. Eva arbeitete auf dem Amt und verbrachte die meiste Arbeitszeit mit Telefonieren und Nagelpflege, zumindest behauptete sie das über sich selbst. Während Lucia immer noch am gebrochenen Herz litt und die Scherben ihrer ersten Lieben noch wie Splitter im Gedächtnis saßen, war Eva auf Rache aus, tanzte gerne und lockte Männer mit ihren reichlich vorhandenen Reizen, um sie danach ins Unglück zu führen. Kurzum: Sie war ein Biest.

Der Frühling nahte, als Lucia an einem Wochenende ihren Neffen holen kam. Meta hatte Tränen in den Augen und Leo verabschiedete sich kurz und verschwand im Stall, konnte den Abschied nicht ertragen. Natürlich wussten sie, dass der Kleine nicht bei ihnen bleiben konnte, denn die Einschulung stand bevor und vom Hof wäre es viel zu weit zur Grundschule, die außerdem bei Karl immer nur Erinnerungen an seine Mutter ausgelöst hätte.

Mit dem neuen Leben in der Kreisstadt kam Karl anfangs überhaupt nicht klar. Die Stadt war größer als das Dorf, es gab viele Menschen, die sich untereinander nicht kannten, und die Wohnung war im Vergleich zum Elternhaus und dem Bauernhof sehr klein. Lucia ging kaum aus. Nur zur Arbeit und zum Einkaufen verließ sie das Haus. War sie zu Hause, dann arbeitete sie dort. Und wenn sie nähte, spielte Karl im Wohnzimmer, legte die Platten auf, die er mochte, schnippelte mit ihrer teuren Schere Zeitungspapier entzwei und versuchte Schnittmuster anzufertigen, wozu er einen roten Stift schwungvoll über Zeitungspapier gleiten ließ. Lucia hatte ihre Burda-Hefte bereits ganz nach oben aufs Regal in Sicherheit gebracht und alle Schnittbögen wanderten aus Angst vor Karls flinken Fingern auf den Schrank. Tagsüber nahm sie ihn mit zur Arbeit. Wohin sollte er auch sonst? Bis zur Einschulung waren es nur noch Monate. Der Schneidermeister, ihr Chef, war nicht erfreut, doch er sah auch keine andere Lösung, ob der Tatsache, dass kein Kindergartenplatz frei war und kein Kindergarten den Kleinen mit fünfeinhalb noch genommen hätte. Für eine Tagesmutter fehlte Lucia das Geld, denn ihr Chef gestand ihr zwar den Platz im Fenster zu, bezahlte sie aber schlecht. Bisher hatte es ausgereicht, doch mit Karl war ein zusätzlicher Esser eingezogen, der an manchen Tagen mehr Appetit zeigte, als Lucia selbst. Morgens brauchte sie länger, da sie nicht nur ein Mittagessen für sich, sondern für zwei vorbereiten musste, und abends hatte sie keinen Nerv aus dem Haus zu gehen, obwohl Karl den herannahenden Frühling gerne in der Natur verbracht hätte. Nur am Sonntag machten sie Ausflüge. Meist nur kurz, denn unterwegs sammelte Lucia Ideen, die sie gerne sofort umsetzen wollte. Einmal stiegen sie in den Bus und besuchten Leo und Meta, wahrlich eine kleine Weltreise, denn die letzten drei Kilometer vom Dorf zum Haus mussten sie laufen. Der Junge freute sich so, die beiden Alten wiederzusehen, dass sie ihn für eine Woche bei Meta und Leo ließ, auch weil gerade in der Schneiderei besonders viel zu tun war. Das Ehepaar nutzte die Woche für einen Frühjahrsputz, wie in jedem Jahr. Die Wände der Diele wurden neu gekalkt, die Fliesen geschruppt. Karl wollte und sollte mithelfen. Das Kalken war zu gefährlich und so drückte man dem Jungen einen Schrubber und einen Eimer in die Hand und ließ ihn den Boden wischen. Karl liebte den Schaum, den ein großer Spritzer Spülmittel im Spülbecken verursachte, doch Meta bevorzugte Schmierseife zum Wischen. Er begann sein Werk in der Waschküche, in der früher auch die Milchkannen gestanden hatten und gewaschen worden waren. Dieser Raum war Nässe gewöhnt und daher konnte Karl hier kleckern, so viel er wollte. Weil er aber ungewöhnlich sauber arbeitete, ließ Meta ihn auch die Küche und den Flur wischen und unterwies ihn auch in der Reinigung der Treppenstufen, die er mit einem leicht feuchten Lappen von Hand zu reinigen hatte. Karl freute sich über diese ungewohnte neue Tätigkeit. Bei seiner Tante hatte nur bisher keine Hausarbeiten verrichten dürfen, denn Lucia war ängstlich, er könne mehr kaputtmachen als nützen. Ein paar hartnäckige Flecken auf der Außentreppe bekam Karl nicht weg. Meta reichte ihm Bürste und Schmierseife. Karl war fasziniert von der Konsistenz der Seife. Vom Spülmittel wusste er, dass reichlich davon auch reichlich Schaum erzeugt und gut reinigt. Das musste bei Schmierseife auch wohl so sein, dachte Karl. Er tunkte zuerst die Bürste in die Seife. Als das nicht genug schäumte, nahm er, fasziniert von der breiigen Konsistenz, eine Handvoll und strich sie auf die verschmutzte Stelle. Zwar brauchte er Unmengen Wasser, um die Fliesen wieder stumpf zu bekommen, doch der Fleck war weg. Meta war über die Lernfähigkeit des Kleinen begeistert und steckte ihm bei seiner Abreise eine Dose Seife zu.

Lucias Chef, ein gestandener Schneidermeister Mitte/ Ende fünfzig arbeitete im vorderen Raum der Schneiderei. Krummbucklig konnte er während seiner Arbeiten aus dem Fenster gucken, die Passanten beobachten und nebenbei Nadel und Faden ansetzen. Seine Spezialität waren Änderungen an Hosen und Jacken. Hosen waren typischerweise zu lang oder auch mal zu kurz, vor allem nach Weihnachten auch zu eng. Und bei den Jacken, die jahrelang im Schrank auf ihren Auftritt gewartet hatten, fehlte es typischerweise dann an Weite, wenn der letzte Auftritt, meist ein Ball, schon geraume Zeit vorbei und der nächste Auftritt, meist eine Beerdigung, unmittelbar bevorstand. Dann musste es immer schnell gehen. Lucia werkelte in hinteren Raum, zu dem eine steile Holztreppe mit acht Stufe hochging. Ein trübes Fenster ließ kaum Licht herein, denn der Innenhof war eng und hoch. Es gab Tage, da ließ Lucia den Vorhang gleich geschlossen und arbeitete nur mit einer hellen Lampe, die über Kordel und Rolle in der Höhe verstellt werden konnte. Wozu der Vorhang überhaupt dienen sollte war ihr immer schon unklar gewesen, denn die Fensterscheibe bestand aus Milchglas. Wenn Karl im Raum war, dann bastelte er unterm Tisch. Nur dort war Platz. Meist durfte er alte Stoffreste verarbeiten, dazu nahm er Kreide, zeichnete etwas Gegenständliches, was andere als Abstrakt ansahen, um anschließend mit seiner Schere am Stoff herumzuschnippeln. Nähen konnte er nicht, beziehungsweise durfte er nicht und so klebte er die Stoffstücke mit Uhu zusammen. Zwei- bis dreimal die Woche kam eine Person zur Anprobe vorbei. Nach der Begrüßung zog Lucia den Vorhang zu, der als Ersatz für die Tür ihren Raum vom Rest abtrennte. Meist fiel die Anwesenheit des kleinen Karl gar nicht auf und er wurde immer ganz still, wenn eine Kundin hereinkam. Im Laufe der Anprobe zog die Kundin ihre Straßenkleidung aus und probierte die geänderte Kleidung. Dabei kam zumeist ein Gespräch zwischen den beiden Damen auf. Die Gespräche handelten von Konfektionsgrößen, von der aktuell bevorzugten Rocklänge und anderen Dingen, die nur Frauen in Bezug auf Mode austauschen können. Nun war es damals die Zeit der Miniröcke, über die sich die älteren Damen monierten; die Jüngeren prahlten gegenüber Lucia oft mit dem Aufsehen, das sie durch Tragen derartiger Kleidung erregt hätten. Eine Kundin jünger als Lucia berichtete leise flüsternd über ihre sexuellen Hochgenüsse, die sie genossen habe, nachdem sie ein Kleid aus Lucias Kollektion ausgeführt hätte. Natürlich verstand der kleine Karl nichts von diesen Dingen, doch er spürte an Lautstärke und Tonfall durchaus, ob intime Dinge besprochen wurden oder nur Allgemeingeschwätz. Natürlich sah Karl von seinem Versteck unterm Tisch auch nackte Rundungen, die er interessiert betrachtete, deren Reize jedoch ihn nicht erreichten. Bereits ein halbes Jahr später konnte er die Attraktivität einer Kundin sofort einschätzen. Gutaussehende Damen waren in der Regel schweigsamer, als solche mit reichlich Körperbau, die versuchten ihren Makel durch viel Reden auszugleichen.

Karl war ein pflegeleichtes Kind und entwickelte sich zum Stubenhocker. Auf die Straße ließ Lucia ihn nicht und da sie selbst den ganzen Tag in der Schneiderstube saß, verspürte sie auch keinerlei Bedürfnis mit dem Kleinen an die frische Luft oder auf einen Spielplatz zu gehen. Nachbarskinder und Freunde gab es nicht, Karl wuchs mit Erwachsenen auf. Er war blass und schweigsam, als er mit sechs Jahren eingeschult wurde. Lucia hatte ihm ein paar schöne Sachen genäht, die leider in Bezug auf ihr Aussehen vom kommerziellen Standard stark abwichen. So wurde Karl bereits am ersten Schultag zum Gespött der Klasse. Auch die Fittiche der Lehrerin, unter die diese ihn nahm, nutzten in der Pause nichts. Karl wusste nichts mit den anderen Kindern anzufangen, hockte einfach nur an seinem Platz und studierte die Bücher und Hefte, ohne richtig lesen zu können. Bereits nach einer Woche rief die Lehrerin in der Schneiderei an und beklagte die Verhaltensstörung des kleinen Karl. Seine Leistungen konnte sie dagegen nicht beklagen, denn aus Gründen, die sie nicht kannte, war Karl in allen Belangen nahezu perfekt, fast so, als hätte er die erste Klasse schon einmal besucht. Nur seine sportlichen Leistungen waren eine Katastrophe, dafür war er im Basteln unschlagbar. Nach ein paar Wochen freundete er sich mit einer zierlichen Mitschülerin, Typ Prinzessin an, die von allen anderen Mädchen gemoppt wurde, da sie – wie Karl – keine Klamotten von der Stange, sondern Selbstgenähtes, Alternatives trug. In den Pausen hockten beide zusammen und Karl erzählte von der Schneiderin, die seine Tante sei, und ihren Kleidern und für einen Erstklässler kannte er sich in Damenmode wirklich gut aus. Wenn die Sprache auf die Eltern kam, egal, ob von der Lehrerin oder von der kleine Babette, seiner Freundin, schwieg Karl und einmal benannte er Meta und Leo als Eltern.

Es kam der Herbst. Karl hatte sich eingewöhnt, seine Lehrerin war mit seiner Entwicklung leidlich zufrieden, denn er galt als zuverlässig. Immer wenn etwas erledigt werden musste, sie dem Hausmeister Bescheid geben musste oder etwas aus dem Lehrerzimmer zu holen war, stets rief sie Karl und war sicher, dass er die Aufgabe gewissenhaft ausführte. Die Schule ging verlässlich bis um halb eins. Morgens gab Lucia dem Jungen ein Schulbrot mit auf den Weg, beim Hausmeister erhielt er einen warmen Kakao, den er in der großen Pause vorsichtig mit einem Strohhalm schlürfte. Es war ein Freitag, als die 4. Stunde, das kleine Einmaleins, vom Direktor unterbrochen wurde. Er bat Karl zu sich. Karl verließ den Klassenraum, der Direktor redete auf den Kleinen ein und forderte ihn auf, sofort nach Hause zu gehen und eine Unterschrift der Ersatzmama (ja, so nannte er Lucia) einzuholen. Es sei wichtig, denn es hätte eine Nachfrage gegeben. Karl nahm den Umschlag und ging rasch nach Hause, das heißt, zur Schneiderstube, dort, wo Lucia arbeitete. Auf dem Weg dorthin aß er noch sein zweites Pausenbrot, denn er hatte Hunger und würde wohl die zweite große Pause verpassen. Es war kurz nach elf, als Karl dort ankam. Der Schneidermeister war nicht an seinem Platz. Der Vorhang zum hinteren Raum war geschlossen, als wenn eine Kundin gerade ihr neues Kleid anprobierte. Karl konnte Lucia hören, doch sie sprach nicht wie üblich verständnisvoll mit einer Kundin, sondern es klang wie »Nein, lass das« oder »ich will nicht«.

Karl kroch leise wie immer die Treppe hoch und lugte durch den Schlitz zwischen Türrahmen und Vorhang. Er sah Lucia rücklings auf dem Schneidetisch liegen, ihre Schenkel gespreizt und dazwischen stand der Schneidermeister mit heruntergelassenen Hosen und bewegte seinen nackten Hintern stoßartig. Dabei drückte er mit den Händen Lucias Arme herunter, so dass sie sich nicht wehren konnte. Karl war schockiert. So etwas hatte er noch nie gesehen. Die Tante tat ihm leid, doch gegen den alten Mann hatte er keine Chance. Als er sah, wie der Schneider in Lucia hineinstieß, wurde ihm schlecht. Sein Pausenbrot, mit Mortadella belegt, die er sowieso nicht gerne mochte, kam mit Macht hoch. Er kotzte auf die Treppe. Es sah fürchterlich aus, überall lag angekautes Brot zusammen mit Magensaft und gelbroten Wurstresten. Hochrot wollte er losbrüllen, doch fürchtete er eine Reaktion des Alten. Er rannte auf die Toilette, ein niedriger Raum, der sich quasi unter der Treppe befand, halb in die Erde eingelassen, und halb unterhalb des Raums, in dem Lucia arbeitete. Dort nahm er einen Schluck Wasser und spülte seinen Mund aus. Sein schlechtes Gewissen quälte ihn: Was würde passieren? Er hatte die Treppe vollgekotzt, man würde ihn schelten, womöglich schlagen. Er musste das Erbrochene sofort aufwischen, noch bevor der böse alte Schneidermeister es bemerkte. In der Toilette stand ein Eimer, Putzlappen und Schmierseife steckten darin. Er erinnerte sich an das Putzen der Treppe auf dem Bauernhof, an die Schmierseife, die er erfolgreich gegen einen Flecken eingesetzt hatte. Karl ließ Wasser in den Eimer rinnen, war mit Seife und Lappen rasch wieder bei der Treppe, wischte das Erbrochene in den Eimer und schüttete viel, sehr viel Schmierseife auf die Holzstufen, wollte sein Malheur wiedergutmachen. Irgendwie musste Karl dabei etwas zu laut gewesen sein, denn aus dem Raum hinter dem Vorhang kamen keine rhythmischen Geräusche mehr, sondern die Stimme des Alten fragte: »Ist da wer?« Im gleichen Moment wurde der Vorhang ruckartig zur Seite gezogen, der Schneider glotzte erstaunt auf den Kleinen, brüllte laut: »Hast du gelauscht, du Flegel? Warum bist du nicht in der Schule?« Karl erschrak und rannte zur Eingangstür und wollte weg, weg von diesem ekeligen Mann. Der Schneider stürmte hinterher, wollte Karl abfangen, ihm endlich die lange verdiente Tracht Prügel verpassen. Doch er trat auf die Treppe, rutschte auf der Schmierseife aus, sein Hinterkopf schlug auf die Treppenstufenkante. Der Schneider war auf der Stelle tot.

3

Der Tanzlehrer

Ohne etwas anzurühren, rief Lucia sofort die Polizei. Als diese eintraf, zeigte sie zunächst den Missbrauch an, über den Unfall konnte sie nichts sagen, hatte ja nur mitbekommen, dass ihr Chef, einen Kunden vermutend, aus dem Raum gestürzt war. Karl hatte sich auf dem Klo versteckt und die Tür verriegelt. Als die Polizei eintraf und er Lucias Stimme hörte, kroch er aus seinem Versteck, rannte zu ihr und drückte heulend seinen Kopf in ihren Schoß. Zu einer Aussage war er erst am Folgetag fähig und schilderte einer Polizistin, jünger als Lucia, was er erlebt hatte. Die Polizistin musste schmunzeln, als sie von der Schmierseife und dem Wunsch nach Sauberkeit erfuhr. Der Vorfall wurde als Unfall in die Akten eingetragen, die Anzeige der Vergewaltigung zwar aufgenommen, doch der Beklagte hatte seine Strafe bereits erhalten.

Bei Lucia warf der plötzliche Tod des Chefs große Fragen auf. Sie war faktisch arbeitslos, erhielt kein Gehalt mehr. Doch konnte man die Kunden und Kundinnen einfach so hängenlassen? Als Kompromiss hängte sie einen Hinweis an die Tür, dass keine neuen Aufträge mehr angenommen, vorliegende jedoch abgeholt werden könnten. Tapfer setzte sie sich jeden Tag in die Schneiderstube und arbeitete. Am schlimmsten war die Neugier der Kundinnen, während die Männer zumeist schweigend die geschilderten Ereignisse zur Kenntnis nahmen. Karl verbrachte diese Zeit bei Meta und Leo. Auf Bitten von Lucia hatte ein Polizist ihn dort vorbeigebracht und um Unterstützung gebeten, alternativ hätte man den Kleinen in ein Heim gesteckt. Um den Kleinen zu erfreuen, hatte der Polizist auf freier Strecke sogar das Martinshorn aktiviert.

Um die Beerdigung des Verstorbenen wollte sich Lucia nicht kümmern. Was hatte sie mit diesem Mann zu tun? Es stellte sich bald heraus, dass der Schneidermeister keine Familie und keine Verwandte hatte. Daher organisierte die Stadt die Beisetzung. Lucia bestellte in der benachbarten Gärtnerei einen Lorbeerkranz und ließ einen düsteren Spruch auf das Band drucken. Der Trauerzug war nicht kurz, doch interessanterweise war Lucia die Erste, die dem Sarg folgte. Eine Feier gab es nicht, schließlich wollte die Stadt den Aufwand gering halten, auch wenn der Schneidermeister stadtbekannt gewesen war.

Ein paar Tage später, sie hatte nur noch wenige Arbeiten auszuführen und machte sich große Sorgen um ihre Zukunft, erhielt Lucia ein Schreiben von einem Notar, worüber sie sich wunderte. Es enthielt eine Einladung zur Testamentseröffnung. Als sie dort ein paar Tage später eintraf, war sie die einzige Person, die dem Notar gegenübersaß. Nach Feststellung der Personalien, wollte der Notar Lucias Vertrag mit dem Verstorbenen einsehen, womit sie nicht gerechnet und diesen auch nicht dabei hatte. Der Notar klärte sie auf: Der Verstorbene habe in seinem Testament, welches er vor vielen Jahren verfasst hätte, hinterlegt, dass sein Erbe auf seine zum Zeitpunkt des Todes bei ihm Angestellten übergehen solle. Frau und Kind hätte er nicht gehabt. Lucia zeigte sich erstaunt über diesen letzten Willen und fragte nach den Vermögensver