Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freies Geistesleben

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

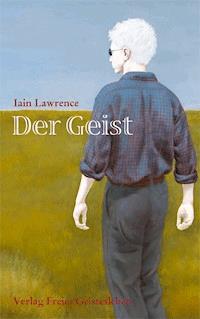

Er war mager, weiß wie Kreide, ein Gipsjunge in weiten, ausgebeulten Kleidern ... An mehr als hundert Samstagen hatte er keinen einzigen Zug verpasst. Wunderbar erzählt ist diese Geschichte eines Jungen, der als Albino für immer ausgestoßen zu sein meint, bis er von überraschender Seite Zuneigung findet und eine ganz andere Seite des Lebens kennen lernt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Iain Lawrence

Der Geist

Aus dem Englischen von Christoph Renfer

Für meine Mutter

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

Danksagung

1. Kapitel

Es war der heißeste Tag des Jahres. Nur der Geist war draußen an der Sonne, nur der Geist und seine Hündin. Sie schlurften über die Hauptstraße von Liberty und wirbelten Staubschwaden auf. Es war, als glühte der Boden unter ihren Füßen.

Noch war es nicht Mittag und schon beinahe vierzig Grad. Doch der Geist trug seinen Helm aus Leder und Fell, einen Pilotenhelm aus dem Krieg, der seit zwei Jahren vorüber war. Er berührte seine Augenbrauen und bedeckte seine Ohren. Die Riemen baumelten gegen seinen Hals.

Er war mager, weiß wie Kreide, ein Gipsjunge in weiten, ausgebeulten Kleidern. Er trug eine Brille mit kleinen, runden Gläsern, die aussahen wie vor seinen Augen aufgemalte Münzen. Durch die trüben Gläser blickte er in eine Welt, die stets verschwommen war und oft hin und her schwankte. Seine Haut war weiß von Kopf bis Fuß – weiße Schokolade ohne eine einzige Sommersprosse. Und seine Augen waren von einem so blassen Blau, dass sie beinahe durchsichtig schienen wie Regentropfen oder frischer Tau.

Er blickte nur kurz auf. Im Westen sah er die ersten Rauchzeichen über die Prärie kriechen. Doch der Geist beeilte sich nicht. Er war nie in Eile. An mehr als hundert Samstagen hatte er keinen einzigen Zug verpasst.

Beim Drugstore bog er um die Ecke, seine honigfarbene Hündin im Schlepptau. Sie gingen hinunter zu den Gleisen und der kleinen Bahnstation, die früher einmal grellrot gewesen, mittlerweile aber von der Sonne abgeschossen und fleckig war. Um drei vor zwölf setzte er sich auf die Bank auf dem leeren Bahnsteig. Die Hündin verkroch sich im Schatten darunter.

Der Geist legte Stock und Büchse nieder und tupfte sich den Schweiß ab, der unter seinem Helm hervortroff. Die Kuppe seines Helms war schwarz vor Schweiß wie ein kreisrundes Käppchen.

Nun kamen die Rauchzeichen näher und verwandelten sich in cremefarbene Wolken. Bei Batsfords Feld vor der lang gezogenen Kurve, die nach Liberty und hinüber zum Klapperschlangenfluss führte, stieß die Lokomotive einen Pfiff aus. Der Geist hob den Kopf und presste seine blassen, dünnen Lippen zu einer Linie zusammen, die weder Unmut noch Freude verriet.

«Er wird anhalten», sagte er zu seiner Hündin. «Darauf kannst du Gift nehmen.»

Schwarz und kraftvoll legte sich die Lokomotive in die Kurve, Dampf zischte aus ihren Kolben. Donnernd und schnaubend zog sie hinter sich auf kreischenden Rädern einen Postwagen und einen einzigen Passagierwagen. Der Zug ließ die Fenster des geschindelten Stationshäuschens erzittern und fegte den Staub von den Planken. Die Bank wackelte auf ihren dünnen Metallbeinen.

«Ich weiß, dass er anhalten wird», sagte der Geist.

Doch er hielt nicht an. Der Zug brauste in einer Dampfwolke an ihm vorbei, und der heiße Fahrtwind schlug ihm die Helmriemen gegen die Wangen. Und an diesem Samstag im Juli, wie an jedem anderen Samstag, an den er sich erinnern konnte, blinzelte Harold der Geist dem davonfahrenden Zug nach und stieß den traurigsten leisen Seufzer aus, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dann ergriff er Stock und Büchse und machte sich auf zum Klapperschlangenfluss.

Er hatte den Stock, seine Angelrute, über die Schulter geworfen. Daran hing eine Schnur, an deren Ende auf Kniehöhe ein hölzerner Schwimmer baumelte. Die alte Hündin kroch aus dem Schatten und ging ganz dicht an seiner Seite, sodass der Schwimmer mit hohlem Laut gegen ihren Kopf schlug. Doch die Hündin schien dies nicht zu stören. Sie ertrug alles, wenn sie nur bei ihrem Herrchen sein konnte.

Nun kletterten sie wieder auf die Hauptstraße zurück und stapften weiter ostwärts, vorbei an Häusern mit aufgesetzten Fassaden, auf denen sich Staub niedergelassen hatte. Kinder hatten Strichmännchen, unförmige Herzen und Namen auf die Fensterscheiben gekritzelt: Bobby liebt Betty, Betty liebt George, Niemand liebt Harold. Und auf der Frontscheibe von May’s Café prangte in schrägen Lettern ein Gedicht:

Wer ist hässlich und dumm?

Schneeweiß und blickt krumm?

Mit Köter zumeist?

Es ist Harold der Geist!

Im Schatten unter dem Fenster saß eine Frau mit spindeldürren Beinen auf einem Stuhl und neben ihr in einem Schaukelstuhl ein halb blinder, alter Mann mit spindeldürren Beinen. Harold blickte über die Straße zu ihnen hinüber und hörte die Frau laut und deutlich sagen: «Da ist er wieder. Was für ein trauriger Anblick.»

Er konnte die Frage des Alten nicht verstehen, nur die Antwort der Frau: «Der arme Albinojunge natürlich.»

Der Mann brummte etwas vor sich hin, und die Frau sagte: «Zum Fluss, wie immer. Dort, wo die Baptisten hingehen. Am Teich, wo sie ins Wasser tauchen.»

Mit gesenktem Kopf schlurfte Harold aus der Stadt in die offene Prärie. Hinter ihm wurden die Häuser immer kleiner, bis nichts mehr zu sehen war als ein bräunlich-silberner Haufen. Und auf dem endlosen, flachen Land war der Junge bald nur noch ein kleiner Fleck, gefolgt von einem noch kleineren Fleck, seiner Hündin. Er ging so langsam, dass ihn ein Steppenläufer überholte, obwohl es beinahe windstill war. In einer Stunde würde er am Klapperschlangenfluss sein.

Eigentlich war der Klapperschlangenfluss ebenso wenig ein Fluss wie Liberty eine Stadt. Der Klapperschlangenfluss floss nicht, er kroch durch die Prärie. Wie ein alter Hund auf einem gewundenen Weg, immer darauf bedacht, den Schatten nicht zu verlassen. Aber es war der einzige Fluss, den Harold Kline je gesehen hatte, und er fand ihn recht groß. Er watete etwa 500 Meter am Ufer stromabwärts bis zu seiner Lieblingsstelle, wo die Böschung sanft abfiel und mit Gras bewachsen war. Dort setzte er sich hin, die Hündin legte sich zu seiner Seite. Er spießte einen Wurm auf den Haken und warf den Schwimmer ins Wasser, wo er untertauchte, um gleich wieder aufzutauchen, zur Seite zu kippen und sich schließlich aufzurichten wie ein kleiner Taucher, dem der Fluss zu kalt war. Zwei Wasserläufer flitzten herbei, begutachteten den Schwimmer und machten sich wieder davon.

Die Hündin schlief sofort ein. Obwohl sie seit mehr als einem Jahr kaum einen Meter gerannt war, träumte sie jetzt mit zuckenden Beinen davon.

«Wohin soll’s denn gehen?», fragte Harold der Geist. Seine Stimme war samtweich. «Bestimmt nach Oregon. Jetzt läufst du durch die Wälder und genießt den kühlen Schatten, armes, altes Mädchen.» Er blickte zur Sonne auf, die er durch seine verschmierten Brillengläser als heißen, weißen Fleck wahrnahm.

Die Hündin wich nie von Harolds Seite. Deshalb schien es ihm auch selbstverständlich, dass sie von denselben Orten träumte wie er selbst.

«Eines Tages werden wir es bis nach Oregon schaffen», sagte er und lehnte sich zurück. Das Gras, das Wasser und der blaue Himmel verschwammen um ihn zu einer beruhigenden Farbmischung. «Vielleicht ist David im nächsten Zug. Oder im übernächsten. Er wird uns mitnehmen. Ganz bestimmt.»

Die Sonne schwamm auf dem Teich des Klapperschlangenflusses wie eine kleine, weiße Glaskugel mit Sprüngen – von den Ästen und Zweigen herrührend, die sich im Wasser spiegelten. Harold kniff die Augen zusammen, als der Schwimmer plötzlich untertauchte. Doch als er an der Schnur zog, spürte er keinen Widerstand. Und als er sie einzog, war der Wurm weg.

Er kramte einen neuen Wurm aus der Büchse, voller Abscheu darüber, wie sich dieser beim Aufspießen wand und wild ausschlug. Sein Bruder hatte ihm gesagt, dass Würmer keinen Schmerz spürten. «Mach dir nichts draus, Harold», hatte er ihm gesagt, «die haben weder Hirn noch Herz oder so.»

Dennoch zuckte der Geist zusammen, als er den Haken zischend ins Fleisch des Wurms fahren hörte. «Tut mir Leid», sagte er zum Wurm. Dann ließ er ihn nochmals Luft holen, bevor er ihn ins Wasser hinabsenkte.

Als er wieder in den Fluss blickte, meinte er für einen Augenblick, zwei Sonnen auf dem Wasser schwimmen zu sehen, bis er merkte, dass ihm sein Gesicht entgegenblickte, über das die vom Schwimmer ausgehenden Wellen weiße Streifen warfen.

Sein Anblick erschreckte ihn. Er blickte nie in Spiegel, ebenso wenig in Fensterscheiben oder glänzende Kochtöpfe. Er vermied alles, was ihm vor Augen führte, wie weiß er war.

Er seufzte und wandte sich ruckartig ab. Sein Spiegelbild huschte über den Teich. Er ließ den Schwimmer los und tauchte seine Hände in den Fluss.

Das von der Prärieerde braune Wasser färbte seine Haut golden. Die Brechung ließ seine Finger anschwellen. Sie erstrahlten in der schönsten Farbe, die er je gesehen hatte. Er wünschte, sie würden in Wirklichkeit so aussehen. Er tauchte seine Arme tiefer und tiefer ins Wasser, bis sich seine Ärmel an den Schultern aufblähten. Dann schöpfte er das braune Wasser mit den Händen aus dem Teich und besprengte sich damit; er begoss seine Beine, seinen Kopf, bis das Wasser durch den Helm drang und über sein Gesicht lief. In seinen Brillengläsern bildeten sich Regenbogen.

Er hörte den Reiter nicht näher kommen. Das Gras dämpfte den Aufprall der Hufe, sodass nicht einmal die Hündin aufwachte. Nun stand das Pferd im Wasser und senkte den Kopf zum Trinken.

«Das lässt sich nicht abwaschen», sagte der Reiter.

Harold schoss auf, triefend vor Wasser. Das Pferd war kastanienbraun mit weißen, bis zu den Knien reichenden Strümpfen. Hoch auf dem Pferd sah er verschwommen den rotschwarzen Reiter. Harold drehte den Kopf zur Seite, von vorne konnte er nichts klar erkennen.

«So bist du nun mal», sagte der Reiter. «Es gibt Dinge, die sich nicht ändern lassen.»

Der Reiter war ein Indianer, alt und runzlig. Seine Haut war rissig von der Sonne. Er trug einen gefederten Kopfschmuck mit einem Schwanz, der über den Rücken des Pferdes hinaus bis zur Flanke des Pferdes reichte. Statt auf einem Sattel saß er auf einer Decke. Er trug Leggings aus Hirschleder und mit Perlen besetzte Mokassins. In einer Hand hielt er eine mehr als zwei Meter lange Lanze, an deren Ende mehrere pechschwarze Haarknäuel und weiß gesprenkelte Adlerfedern hingen, die mit purpurroten Wollfäden zusammengebunden waren. Er sah aus, als wäre er direkt aus dem Bild von General Custers letzter Schlacht geritten, das über der Bar im Liberty Hotel hing. Vielleicht war er auch aus seiner Zeit in die Gegenwart geritten.

«Wer bist du?», fragte Harold. Die Hündin schlief immer noch.

«Man nennt mich Den der Donner weckt», antwortete der alte Indianer. Lächelnd fügte er hinzu: «Viele nennen mich auch Bob.»

«Woher kommst du?»

«Woher kommen wir alle?», fragte er zurück.

«Also, wohin gehst du dann?»

«Ich folge dem Zirkus.»

Harold legte die Stirn in Falten. Er konnte sich nicht erinnern, dass je ein Zirkus in Liberty Halt gemacht hatte. «Welcher Zirkus?», fragte er.

«Hunter and Green’s», sagte der alte Indianer. «Hunter and Green’s Wanderzirkus.»

«Aber der ist hier nicht vorbeigekommen.»

«Manchmal folge ich ihm voraus», antwortete der Alte. Er beugte sich vornüber und stützte die Ellbogen auf einem Bündel ab, das zwischen seinen Beinen lag. «Da zappelt ein Fisch an deiner Angel, mein Sohn.»

Vom Schwimmer war nur noch die schräg aus dem Wasser ragende Spitze zu sehen, die sich quer über den Teich bewegte. Harold suchte mit beiden Händen tastend nach der Schnur, fand sie und hielt sie fest. Dann holte er sie mit beiden Fäusten abwechselnd ein und kniff die Augen zusammen, um sich vor der Sonne zu schützen, die sich im Teich spiegelte. Ein fetter Hecht hing mit verzerrtem, weit aufgesperrtem Maul an der Angel. Harold warf ihn aufs Gras. Jetzt wachte auch die Hündin auf und beschnupperte den Fisch. Als Harold aufblickte, war der alte Indianer verschwunden.

Harold kletterte die Böschung hoch und suchte die Prärie ab, zuerst gegen Osten, dann westwärts, einer zugewachsenen Wagenspur nach. Dort auf dem alten Weg sah er den Indianer schließlich, der sich mit all seinen Federn und Skalps wie eine zerfledderte Figur von der Landschaft abhob. Der Fuchs stolzierte durchs Gras und zeigte seine Strümpfe.

Die Wagenspur war hundert Jahre alt. Harold wusste, dass sie ihn bis nach Oregon führen würde, durch Felder und Städte, über Hügel und Berge, durch Kiefernwälder. Und er blickte dem alten Indianer mit einer Mischung aus Trauer und Sehnsucht hinterher.

2. Kapitel

Am späten Nachmittag hörte Harold aus der Ferne ein Lied. Es drang über die Prärie bis in die Senke des Klapperschlangenflusses hinab. Neugierig kletterte Harold die Uferböschung hoch, um besser zu hören.

Es war Dampforgelmusik, ein kaum hörbares, lustiges Liedchen, das zischend und keuchend vom Zirkus sang. Wie die Pfeife des Rattenfängers lockte es ihn und jedes Kind im weiten, flachen Land herbei.

Harold packte Fisch, Stock und Wurmbüchse zusammen, und auch seine Hündin stand auf. Gemeinsam marschierten sie in den Gleisen des alten Oregonpfads einer Brise entgegen, die Dampforgelschwaden über die Steppe trug.

Schon aus der Ferne sah er die Zirkuszelte auf Batsfords Feld. Sie bildeten eine Burg mit bunten Türmchen, mit purpurroten und goldenen Flaggen. Harold war es, als sei auf dem Stoppelfeld eine neue Stadt entstanden, eine helle und fröhliche Stadt, die Liberty elend aussehen ließ.

Er trottete weiter hinein in die Geruchswolken von Zuckerwatte und karamellisierten Äpfeln, Sägemehl und Pferden, gerösteten Maiskolben – Düfte, die ihn im warmen Wind umschmeichelten. Dazu kamen Töne, die er noch nie gehört hatte: das Flattern von Zelluloidvögeln, das Scheuern von Zelttuch, das hohe und herzerweichende Trompeten eines Elefanten. Und über alledem verbreitete die Dampforgel ächzend und seufzend einen Zirkusmarsch.

Ein Lächeln ging über seine Lippen. Hinter den runden Brillengläsern fingen seine Augen an zu leuchten. Er ging einer Reihe riesiger ehemaliger Armeelastwagen entlang. Einige waren noch khakifarben und mit weißen Sternen bemalt, andere grellbunt. Da standen Fords und GMCs neben einem gewaltigen Diamond T und einem stromlinienförmigen Airstream-Wohnwagen ganz in Silber und zu guter Letzt einem knallgelben Jeep. Nachdem er die ganze Reihe abgeschritten hatte, ging er zu den Zelten hinüber. Auf halbem Weg fanden ihn die Kinder. Sie umkreisten ihn wie Wölfe, die ein Reh stellen.

«Schneewittchen!», sagte einer. «Hallo Made!», rief ein anderer. Und alle drei zusammen: «Er geht bestimmt ins Monstrositätenkabinett!»

Harold blieb stumm. Er wusste, dass es ein Fehler gewesen war, den Gang übers offene Feld zu wagen. Er blickte zu Boden auf seine Stiefel und stolperte vorwärts. Die Kinder kamen näher und umkreisten ihn. Sie schrien ihm gellend in die Ohren, starrten ihm aus nächster Nähe ins Gesicht – braungraue, verschwommene Flecken, die ihn umtanzten. «Der Geist», riefen sie, «Harold der Geist!» Einer schnappte ihm den Helm vom Kopf, ein anderer klaute ihm seine Wurmbüchse. Sie kreischten und lachten, schubsten ihn von hinten die Reihe der Schauzelte entlang. Die Hündin wich nicht von seiner Seite, ihre trüben Augen weit offen vor Angst, den Schwanz zwischen den Beinen. Harold spürte, dass ihm der Stock aus der Hand gerissen wurde. Dann zerrte ihm einer den Fisch von der Schulter. Und als er sich, dem Zug der Schnur gehorchend, umdrehte, holten ihn Fußhaken von den Beinen und ließen ihn vor den kreischenden und grölenden Kindern platt auf den staubigen Boden klatschen.

Die ganze Zeit sagte er kein Wort und beherrschte sich. Ich bin der Geist, sagte er zu sich. Ich bin Harold der Geist. Dann versuchte er, sich klein und unsichtbar zu machen und in der Menge zu verschwinden. Die Augen hinter den dicken Brillengläsern fest zugekniffen, sprach er immer wieder die Worte vor sich hin, die er sich zurechtgelegt hatte:

Niemand kann mich sehen, niemand kann mir wehtun. Was sie sagen, kann mir nichts anhaben.

Und dann waren die Kinder plötzlich weg wie ein Gewitter im August. Harold lag allein im staubigen Gras im fahlen Schatten eines Schauzeltes. Als er aufblickte, sah er über sich das von der Sonne durchleuchtete Stoffdach – die Zeltstangen spießten das Tuch wie Faltenröcke in den Himmel. Die Hündin stieß ihn mit der Schnauze an und schleckte seine Nase mit ihrer nassen, warmen Zunge. Er ließ sie gewähren, während er Helm und Brille zusammensuchte und wieder aufsetzte. Er wusste nicht, wieso die Kinder von ihm gelassen hatten, bis er den Schatten auf dem Zelttuch sah.

Was auch immer den Schatten gegen den Stoff warf, es war kolossal und zottelig, mehr Tier als Mensch. Behaarte Schattenarme fuchtelten hinter der Zeltwand, und bei den Händen kräuselte sich das Tuch, als hätte das Wesen Krallen statt Finger. Die Sonne funkelte durch kleine Löcher im alten, abgeschossenen Stoff, und der Schatten huschte kreuz und quer über die Zeltplane wie ein Trickfilmgespenst über eine Kinoleinwand.

Der monströse, wild behaarte Kopf zeichnete sich gegen den Stoff ab und verdunkelte eines der kleinen Löcher.

Als die Hündin anschlug, packte Harold sie am Kragen. «Psst», zischte er. «Bloß weg hier.»

Er versuchte, sich dem Zelt entlang wegzuschleichen, doch der Schatten verfolgte ihn auf Schritt und Tritt. Er ging schneller, doch jetzt wurde auch der Schatten schneller. Dann sprang die Schattengestalt auf und verschwand hinter einer doppelten Zeltnaht. Und plötzlich wölbte sich die Wand auf, und eine Hand schoss aus der Öffnung. Das Wesen war vollständig behaart, und seine Finger waren Klauen. Und sie gruben sich in Harolds Schulter und rissen ihn ins Zelt hinein.

3. Kapitel

Als Harold durch seine Brillengläser blinzelte, sah er nur herumwirbelnde Schattenfiguren. Das Geschöpf hielt ihn von hinten an den Ellbogen fest. Draußen vor dem Zelt jaulte verzweifelt die Hündin.

«Du machst dem Jungen Angst», rief eine Frau aus der Ecke. «Lass ihn los, du blöder Trampel!»

Der Griff der Klauen löste sich.

«Und lass den Hund rein, um Himmels willen. Der bellt sich noch die Seele aus dem Leib da draußen.»

Nun stapfte das Geschöpf von hinten um ihn herum. Harold sah seine Schultern, die so breit waren wie ein Scheunentor, und Hände und Füße voller schwarzer Haare, als wären sie mit Fell bewachsen. Das Wesen warf das Zelttuch nach außen, woraufhin Honey geduckt hereingeschlichen kam.

«Sieh mal einer an», sagte die Frau, «ist das nicht ein süßer Hund. Komm zu Frauchen, Kleiner.»

«Tut sie nicht», sagte Harold. «Sie kommt nur zu mir.»

Die Hündin schlich an dem behaarten Wesen vorbei und schoss auf Harold zu, der die Arme nach ihr ausstreckte. Sie rannte, sie rannte tatsächlich, zum ersten Mal seit Jahren. Sie rannte an ihm vorbei, hinüber zu der Frau in der Ecke.

«Ist er nicht süß!», sagte die Frau. «Mensch bist zu süß. Zum Auffressen!»

Harold nahm seine Brille ab und klappte sie zusammen. Beinahe die Hälfte des Zelts bestand aus einem Käfig. Doch die Käfigtür stand offen, als wäre das Biest gerade entkommen. Dahinter, in einer dunklen Ecke, stand ein mit Samt bezogenes Podest mit einem kleinen Stuhl, auf dem eine winzige Frau saß, die nicht größer war als eine Puppe. Sie lehnte sich vor, ihr Kopf war auf derselben Höhe wie jener der Hündin, und mit ihren kleinen Fäustchen kraulte sie Honeys Fell.

Harold rieb sich die Augen. Er traute seinen Augen nicht. Die Frau war so klein! Ihr Gesicht war nicht größer als das eines Kindes, aber so alt wie das einer Erwachsenen. Er traute sich beinahe nicht hinzuschauen, doch wegschauen konnte er auch nicht.

«Wie heißt er denn?», fragte sie ihn.

«Es ist kein er, sondern eine sie», sagte Harold. «Sie heißt Honey.»

Die Frau lachte. «Guter Name», rief sie. «Sie ist ja auch honigfarben.» Nun grinste sie Harold an. «Bist du ein schlauer Junge! Ich hätte sie aber Schussel genannt.»

Harold zuckte mit den Achseln. Er ärgerte sich, dass die Hündin zu der kleinen Frau gegangen war und ihn stehen gelassen hatte. «Komm zu mir, Honey», rief er ihr mit ausgestreckten Armen zu. «Komm zu Herrchen, Honey.» Doch die Hündin bewegte sich nicht von der Stelle.

«Ich mag Hunde», sagte die Frau. «Ganz im Gegensatz zu unserem Samuel.» Für ihre Größe war sie ziemlich dick. Ihr schwarzes Kleid quoll wie ein kleiner, dunkler Ballon von ihren Schultern über ihren Körper. Dann rief sie mit lauter Stimme: «Samuel, wo bleibt deine Kinderstube? Was stehst du wie angenagelt da, du Trampel, statt unserem Gast eine Cola zu offerieren?»

Die große, zottelige Gestalt schlurfte nach hinten und wühlte in Kisten herum. Dabei wandte sie Harold den Rücken zu. Harold hörte das Klirren von Flaschen. Nun richtete sich das Wesen auf und drehte sich um.

Harold rang nach Luft. Was vor ihm stand, war kein Mensch. Das Wesen hatte große dicke Brauen und die flache Nase eines Affen, und sein ganzes abscheuliches Gesicht war mit Haaren bedeckt wie mit groben, dicken Schnüren. Nun steckte es die Flasche zwischen seine krummen, aber spitzen Zähne und riss den Deckel ab. Ein leises Zischen ertönte, die Cola sprudelte aus seinem Mund und lief schäumend über die Wangen in seinen Bart hinein. Es hielt Harold die Flasche hin.

In diesem Augenblick hätte Harold das Zelt fluchtartig verlassen, wenn das Wesen ihm nicht den Weg versperrt hätte. Die Flasche hing zwischen ihnen in der Luft.

«Nimm sie», sagte die Frau. «Du beleidigst ihn, wenn du sie nicht nimmst.»

Harold nahm die Flasche, er schnappte sie sich ungestüm. Es war eklig, unter seiner Hand Samuels behaarte Finger zu spüren, die struppig und borstig waren wie eine Scheuerbürste. Auf die Cola hatte er ohnehin keine Lust mehr. Wie konnte er auch nur einen Tropfen davon trinken, nachdem er gesehen hatte, wie ein Drittel der Flasche im Schlund dieser Kreatur gesteckt hatte?

Samuels kleine, schwarze Augen blickten auf ihn herab. Und dann sprach er zum ersten Mal: «Es tut mir Leid, aber sie ist nicht besonders kalt. Hier im Zelt ist es zu heiß. Bei dieser Hitze bleibt nichts kühl.»

Samuel hatte eine traurige Fistelstimme, die Harold noch mehr erschreckte als der Anblick des riesenhaften Wesens, das halb Mensch, halb Affe war. Er blickte zu Samuel mit seinem scheußlichen Gesicht empor und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Doch Samuel drehte sich um und warf sich auf ein kleines, rundes Kissen.

«Hast du deinem Hund auch ein paar Kunststücke beigebracht?», fragte die Frau.

«Ein paar schon.» Die Cola schäumte immer noch aus der Flasche. Sie war warm und klebrig.

«Dann zeig sie mir doch.»

Harold setzte sich an den Rand des Podests und befahl der Hündin, die Pfote auszustrecken und der Frau die Hand zu schütteln. Honey tat, wie ihr geheißen wurde. Dann sagte er: «Sing!» Doch Honey blieb stumm und schaute ihn an.

«Sing!», sagte die kleine Frau. Honey warf den Kopf nach hinten und begann zu jaulen.

Die kleine Frau lachte. «Wenn das nichts ist!», rief sie aus. «Samuel, so ein Hund, das wäre doch was für dich!»

«Nein», brummte Samuel.

«Na dann eben nicht. Und was kann dein Hundchen denn sonst noch, Junge?»

«Eine ganze Menge», antwortete Harold. Doch er war nicht in Stimmung, ihr weitere Kunststücke vorzuführen. Er hatte Angst, die Hündin würde sich vor der Frau aufspielen. «Kann ich jetzt gehen?», fragte er.

Die Frau lächelte ihn an. «Du kannst gehen, wann du willst.»

«Komm Honey!» Harold schnippte mit den Fingern. Die Hündin blickte ihn an, schmiegte sich aber enger an die Frau, die Honey mit ihren winzigen Wurstfingern in die Ohren kniff.

«Nun sag mal», warf die Frau ein, «dieses Geschrei da draußen – hatte das mit dir zu tun?»

Harold nickte.

«Habe ich mir doch beinahe gedacht», sagte sie. «Man hat’s nicht leicht, nicht wahr? Wir können ein Lied davon singen, was es heißt, anders zu sein.»

Nun, so anders war er auch wieder nicht, dachte Harold bei sich. Auf jeden Fall war er mehr als einen Meter groß und auch nicht halb Affe, halb Mensch.

«Wie wär’s, wenn du mit uns kommen würdest?», sagte sie. «Du und deine Hündin?»

Das Biest grunzte. «Lass ihn in Ruhe», brummte er. «Der Junge hat ein Zuhause, eine Mutter und einen Vater. Bring ihn bloß nicht auf falsche Gedanken.»

«Hör nicht auf ihn», warf sie ein. «Er ist und bleibt eine Trantüte. Wir fahren nach Westen. Du kannst mitkommen.»

«Nach Oregon?», fragte Harold.

«Genau. Wie jedes Jahr.»

«Habt ihr die Wälder gesehen?»

«Aber sicher. Wälder so weit das Auge reicht.»

«Und Berge.»

«So hoch!» Sie streckte ihre kurzen Ärmchen in die Luft. «Sie sind auch im Sommer voller Schnee. Und der Ozean! Ich darf gar nicht anfangen, davon zu erzählen.»

«Zu spät», sagte das Biest.

«Da werd ich hingehen», sagte Harold. «Nach Oregon.»

Die Frau lächelte. «Wirklich?»

«Ganz bestimmt», antwortete Harold. «Wenn mein Bruder nach Hause kommt, kauft er uns ein paar Pferde, damit wir nach Oregon reiten können. Dort werden wir leben wie Bergler, Forellen fischen und Hirsche jagen.» Ohne es zu merken, nahm er einen Schluck aus der Flasche. «Er ist jetzt noch beim Militär, und es gibt Leute, die sagen, er komme nicht mehr nach Hause. Ich weiß aber, dass er heimkommen wird.»

«Natürlich kommt er heim, mein Junge.»

Sie glaubte ihm nicht. Er konnte es in ihren Augen sehen. Sie mied seinen Blick und schaute zu dem Biest hinüber. «Könnten wir ihn nicht mitnehmen, Samuel? Mit Mr. Hunter würde ich schon klarkommen.»

Für einen Augenblick war Harold glücklich. Er sah den Lastwagenkonvoi und die großen silberfarbenen Airstream-Wohnwagen westwärts fahren. Er sah sich selbst am Fenster, während die Prärie an ihm vorbeizog, dann die Wälder, schließlich die Berge. Er sah sich selbst durch große Städte fahren, durch Straßen, gesäumt von tausenden von Menschen, die ihm zujubelten, ihm, Harold dem Geist, dem Jungen, der weiß war wie ein Bettlaken. Dann verblasste das Bild. Stattdessen sah er die winzige Frau, die wie ein Vogel auf ihrem Podest hockte. Er drehte den Kopf und sah Samuel auf dem Kissen, der ihn mit seinen Tieraugen anschaute.

«Nein», sagte er. «Nein, kommt nicht in Frage. Ich gehe doch nicht mit einem Monstrositätenkabinett auf Tournee.»

«So habe ich es nicht gemeint, mein Junge.»

Er stellte die Flasche auf den Boden. «Wenn ich jetzt gehe», sagte er und deutete auf Samuel, «wenn ich jetzt gehe, wird er mich daran hindern?»

«Natürlich nicht», sagte die Frau.

Er stand auf. «Honey, lass uns gehen», sagte er. Doch die Hündin bewegte sich nicht von der Stelle. «Honey, bitte!»

Die kleine Frau hörte auf, die Hündin zu kraulen, doch Honey rührte sich nicht. Sie blickte Harold mit zur Seite geneigtem Kopf an. Harold spürte, wie seine Augen feucht wurden. Dann drehte er sich um und rannte aus dem Zelt.

4. Kapitel

Die schweren Stiefel trugen Harold über Feld und Kies zurück auf die staubige Hauptstraße von Liberty. Die Luft war heiß wie in einem Backofen, und die Staubwirbel trübten seinen Blick, sodass er die Schaufensterbeschriftungen kaum noch erkennen konnte. Das verbogene Schild von Kline und Söhne schlug klappernd gegen die Fassade. Harold der Geist trat vor die Ladentür.

Vor dem Krieg hatte sein Vater dafür gesorgt, dass das Gebäude immer sauber und frisch gestrichen war. Seine große, gelbe Fassade hatte in der Sonne geglänzt, sodass der Textilwarenladen Kline und Söhne stets aus allen anderen Gebäuden hervorstach. Jetzt war das Haus das staubigste Gebäude an der Hauptstraße – ein alter ausgehöhlter Kürbis. Harold griff dort, wo sich die Türverglasung befunden hatte, ins Ladeninnere und drehte am Messingknauf, um die Tür zu öffnen.

Im Laden war es warm, aber nicht heiß. Der Geruch von Altpapier und Holz hing in der trockenen Luft. Spinnen hatten Wände, Ecken und Regale des Ladens mit ihren Netzen überzogen. Mäuse hatten aus Auftragsbüchern enorme Nester, bestehend aus gelben, weißen und blauen Papierfetzen, gebaut. Überall war der Verputz von den Wänden abgebröckelt, sodass die Holzleisten wie Knochen eines Skeletts hervortraten.

Manchmal hatte sich Harold vorgestellt, sein Vater betreibe das Geschäft immer noch und bewege sich wie ein Geist durch die stillen Schatten des Verkaufsladens. Er hatte ihn hinter der Theke stehen sehen, seine Schritte und die lustigen Liedchen gehört, die er vor sich hin zu pfeifen pflegte.

Jetzt war der Laden nichts als ein trauriger Ort, den er besuchte, wenn er traurig war, wenn er sich in Trauer hüllen wollte. Er setzte sich auf den Boden und wandte sein Gesicht zum Fenster hin. Er hatte schon eine Weile dort gesessen, als sich auf dem verstaubten Glas von oben nach unten ein Sonnenfenster öffnete, in dem ein Mann stand, der mit einem Lappen von außen über die Scheibe rieb. Es war der auf einem Bein lahme John Hinkebein. In einer Hand hielt er ein Bündel, in der anderen einen Lappen. Erst guckte er durch das Fenster in den Laden, dann ging er zur Eingangstür mit der fehlenden Scheibe und rief in den Raum: «Du hier? Wusst ich nicht. Sonst hätte ich gefragt.»

«Wonach gefragt?», sagte Harold und ging zur Tür.

«Plakate», sagte Hinkebein und hob das Bündel hoch. Er hielt eine Papierrolle in der Hand, die mit einer Schnur zusammengebunden war. Als Harold die Tür öffnete, wich Hinkebein unbeholfen zurück und sagte: «Ich kleb Plakate auf Fenster.»

Harold trat auf die Straße.

«Wo is dein Hund?» John Hinkebein blickte an ihm vorbei in den Laden. «Hab dich noch nie ohne Töle gesehen. Is ja wie die Sonne ohne Schatten.»

«Sie ist im Zirkus.»

«Wie alle anderen auch.» Hinkebein kratzte sich am Kopf. «Da gibt’s mehr Arbeit als Staub auf dieser Straße. Ich muss Plakate aufkleben. Schau mal!» Er zog ein Plakat aus dem Bündel und ließ es aufrollen, bis es offen in der leichten Brise hing.

Über dem Plakat prangte in großen Lettern Hunter and Green’s Wanderzirkus, darunter das Bild eines Elefanten, der ein Dutzend Kinder auf dem Rücken trug. Daneben stand ein Mann, der dem Elefanten nur knapp bis zu den Knien reichte.

«Was für ein Viech!», sagte John Hinkebein. Harold betrachtete das Plakat mit zusammengekniffenen Augen.

«Dein Vater hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn ich das Ding hier auf sein Fenster gekleistert hätte.»

Harold zuckte mit den Schultern. «Nur zu.»

Nachdem Hinkebein sein Plakat aufgeklebt hatte, traten beide zurück, um es genauer zu betrachten. Harold legte seinen Kopf zur Seite. Er sah ein Zirkuszelt und eine endlose Reihe von Wagen hinter dem Elefanten. Am Horizont war mit blauen Zacken eine Bergkette angedeutet.

«Wenn ich jünger wäre, würde ich mit dem Zirkus weiterziehen», sagte Hinkebein. «Wenn ich nicht dieses böse Bein hätte, würde ich dort oben auf dem Hochseil stehen.»

Er deutete auf das Plakat. Unter dem Rüssel des Elefanten war eine Figur abgebildet, die zu klein war, als dass Harold sie erkennen konnte. Sie trug ein Artistentrikot und balancierte auf einem Seil, das so dünn war wie ein Faden.

«Alles wegen diesem verdammten Krieg», sagte Hinkebein. «Verfluchter Krieg!»

«Du warst doch gar nicht im Krieg», entgegnete Harold.

Hinkebein blickte ihn schräg an. «An dich hab ich gedacht, und was der Krieg dir angetan hat. Hat dir deinen Vater weggenommen und getötet. Hat dir deinen Bruder weggenommen und nie zurückgegeben.»

«Der wird schon zurückkommen.»

«Wenn du meinst», sagte Hinkebein und packte seine Sachen zusammen, das Bündel, den Lappen und den Kleistereimer, den er unter dem Fenster abgestellt hatte. «Ja, wahrscheinlich sitzt er jetzt in Tokio und versucht herauszufinden, wie er wohl am besten heimkommt.» Dann deutete er mit einem Finger, an dem Kleisterstücke klebten, auf das Plakat. «Oder vielleicht ist er im Zirkus. Der Junge in der Strumpfhose sieht ihm doch verdammt ähnlich.»

Harold trat so nahe an das Plakat heran, dass er es beinahe mit der Nase berührte. Der Hochseilartist sah in der Tat ein bisschen aus wie David – groß, schlank und muskulös. Beim Betrachten des Bildes erinnerte er sich an Dinge, die er zu vergessen befürchtet hatte: Wie er mit David im Klapperschlangenfluss herumgewatet war, wie sie mit dem Kopf nach unten an Zäunen gebaumelt hatten oder einfach die Straße herunterspaziert waren und er sich so groß und stark wie Gary Cooper gefühlt hatte. Niemand hatte es damals gewagt, ihn zu necken, wenn David neben ihm stand.

«Was hast du sonst noch?», fragte er.

«Komm mit.» An jedem Fenster in der Hauptstraße hing ein Zirkusplakat und auch schräg über Türen oder um Telefonmasten. Plakate mit Clowns, Menschen am Trapez, Jongleure und Voltigierer.

«Schau dir das an», rief Hinkebein vor der Bank.

Hier hing das größte Plakat, überschrieben mit FREAK-SHOW – DAS MONSTROSITÄTENKABINETT. Es zeigte die kleine Frau und den hässlichen Riesen, den sie Samuel genannt hatte. Auf dem Plakat stand, sie heiße Prinzessin Minikin und habe unter den gekrönten Häuptern Europas gelebt. Und daneben Der Fossilmensch – Affe oder Mensch? Das fehlende Glied, ein lebendes Fossil, direkt aus dem tiefsten Schwarzafrika.

«Die beiden habe ich gesehen.»

«Wirklich? Du hast ein lebendes Fossil getroffen?»

«Das wird wohl so sein», antwortete Harold.

«Und hast du auch den König der Kannibalen getroffen?»

«Wen?»

«Den König! Den König der Kannibalen!» Er humpelte auf seinem gesunden Bein davon. «Komm und schau selbst, Harold.»

Selbst John Hinkebein war schneller als Harold. Er eilte davon, wartete und hinkte dann weiter bis zur Straßenecke mit dem Drugstore. «Da ist er ja, dein Hund!», rief er aus. «Immer am Rocksaum von Herrchen wie eine Sau hinter dem Eimer mit dem Schweinetrank.»

Honey kam um die Ecke gelaufen, doch Harold blieb nicht stehen. Er tat, als existiere sie nicht. Sie soll merken, dass es mir einerlei ist, ob sie mit mir kommt oder nicht, dachte er. Er wandte sich sogar ab, um ihr zu zeigen, dass es ihn nicht kümmerte. Honey legte sich mit der Schnauze zwischen den Pfoten flach auf den Bauch.

Schließlich sagte er: «Na dann, wenn du unbedingt willst.» Sofort stand Honey auf und stellte sich neben ihn. Harold beugte sich zu ihr hinab und kraulte ihr das Fell zwischen den Ohren. Dann fuhr er ihr mit beiden Händen über die Rippen, so wie sie es am liebsten mochte.

«Was steckt denn da im Halsband?», fragte Hinkebein. «Siehst du es nicht? Da steckt doch etwas in ihrem Halsband.»

Es war ein dreifach gefalteter Zettel, in den eine Zirkuskarte eingewickelt war. Harold hielt die Karte in einer Hand, den Zettel in der anderen und entzifferte das schräge Gekritzel auf dem Zettel.

An den Jungen von Libberty

Liiber Junge.

Damit du weist, das wir dier nicht bo..se sind hier eine Karte fu..r den Zircus. Wir sint nur noch ein Abend hier. Du musst heute komen. Besuch uns, wen du wilst. Wir hofen du kommst.

Deine Fruende

Samuel und Tina

«Wenn das nicht dein Glückstag ist!», rief John Hinkebein. «Jetzt kannst du ihn kennen lernen.»

«Wen?», fragte Harold.

«Den König der Kannibalen! Jetzt komm schon.»

Beim nächsten Gebäude blieb Hinkebein stehen. Das Plakat hing tief unten, und Hinkebein stand strahlend und stolz davor, als hätte er es selbst gemalt und nicht nur an die Wand geklebt.

«Also», sagte Hinkebein. «das ist er jetzt, der König der Kannibalen.»

Der Mann auf dem Plakat war mit einer Leopardenhaut bekleidet, um den Hals trug er eine Kette aus Knochen, und an seinem Ohr baumelte eine Muschel. An seiner Hand, die er in die Höhe streckte, hing ein Schrumpfkopf. Der Mann blickte grimmig vom Plakat herab.

«Siehst du?», fragte Hinkebein.

Harold nickte.

«Er ist genau wie du.»

«Ja», sagte Harold.

Der König der Kannibalen war ein Albino.

Seine Haut war weiß, seine Haare ein Wollknäuel, wie eine Blumenkohlwolke an einem Sommertag. Und was für eine Wolke – eine Gewitterwolke, die in alle Richtungen wild aufquoll – ein Haufen wilder Haare. Seine Augenbrauen waren nicht anders, und seine Hände weiß wie Elfenbein.

«Hast du gelesen, was da steht?», sagte Hinkebein. Er deutete mit dem Finger auf das Plakat und begann vorzulesen: «Ein bizarres Exemplar des exotischen Stammes der Steinmenschen aus dem Dschungel einer Insel im Pazifischen Ozean. Sie gehen auf Menschenjagd. Sie kochen ihre unglückseligen Opfer und sammeln ihre Schrumpfköpfe als Trophäen. Und hier ist er nun auf seiner allerersten Welttournee: Der König der Kannibalen aus Ula Bula Mambo!»

Hinkebein ließ seine Hand fallen. «Um Himmels willen!», sagte er. «Wusste gar nicht, dass es noch einen anderen gibt, der aussieht wie du. Hätt ich nie gedacht.»

«Ich auch nicht», sagte Harold. Sein ganzes Leben hatte er sich allein gefühlt.

«Diesen Kerl musst du unbedingt kennen lernen, Harold. Unbedingt!»

«Wo liegt wohl Ula Bula Mambo? Was meinst du?»

«Oh, viele Meilen von hier», sagte Hinkebein. «Vielleicht nimmt er dich ja mit.» Dann runzelte er die Stirn. «Meinst du wirklich, dass er ein Menschenfresser ist?»

«Wenn es hier steht, muss es stimmen», antwortete Harold. «Die dürfen das nicht schreiben, wenn es nicht stimmt.»

«Wahrscheinlich», sagte Hinkebein.

«Aber vielleicht ist er nicht immer ein Menschenfresser.» Harold sah die Knochen und den Schrumpfkopf. Er war nicht sicher, ob er nach Ula Bula Mambo wollte. Eines wusste er jedoch mit Gewissheit. Er musste den König der Kannibalen treffen.

5. Kapitel

Harolds Mutter, Mrs. Beesley, war rund und glänzend wie ein bei einer Landwirtschaftsausstellung preisgekröntes Schweinchen. Sie hockte auf den Eingangsstufen vor ihrem Haus und fächelte sich mit einer gefalteten Zeitung Luft zu.

«Wo hast du gesteckt?», fragte sie, als sich Harold dem Haus näherte.

«Beim Fischen», antwortete er. «Ich habe einen großen Hecht rausgezogen, Mutter.»

«Und deshalb glaubst du wohl, du wärst auch ein toller Hecht», rief sie und legte die Zeitung zur Seite. «Habe ich dir nicht oft genug gesagt, du sollst nicht wegbleiben, ohne uns zu benachrichtigen? Hä? Dein Vater musste dich suchen gehen.»

Harold blieb unten an der Treppe stehen und sagte: «Er ist nicht mein Vater.»

«Aber er gibt sich eine Heidenmühe, dein Vater zu sein», sagte Mrs. Beesley. «Und wenn du ihm auch nur den Hauch einer Chance gäbest, würdest du sehen, was für ein guter Mensch er ist.»

Harold konnte an Walter Beesley nichts Gutes finden. Er saß im Sessel, der Harolds Vater gehört hatte, schlief in seinem Bett und aß mit seinem Besteck. Walter war groß und hager. Während des Tages arbeitete er bei der Bank, abends widmete er sich seiner Briefmarkensammlung. Stundenlang beugte er sich über seine unzähligen Briefmarken, die für Harold alle gleich aussahen, und verlangte absolute Ruhe, während er mit seinen winzigen Klebefalzen herumhantierte und die Marken fein säuberlich in seine Alben einordnete.

«Sein Herz ist aus purem Gold», sagte Mrs. Beesley.

Harold blickte zu Boden. Mit ruhiger Stimme fragte er: «Wieso hat ihn dann Daddy nicht gemocht?»

«Oh», rief sie aus. «Welch kluge Fragen der Herr doch heute stellt!» Der Zeitungsfächer in ihrer Hand bewegte sich schneller. «Dann sagen Sie mir doch bitte, Herr Professor, wenn Sie angeln waren, wo ist denn Ihre Angelrute? Na? Und wenn Sie wirklich beim Fischen waren, wo ist denn dieser riesengroße Fisch, den Sie gefangen haben?»

«Verloren», antwortete Harold und rieb sich die Augen, damit er nicht weinen musste. Es gab für ihn nichts Schlimmeres, als nach Hause zu kommen.

«Du verlierst aber auch jedes Mal etwas.» Harolds Mutter schüttelte den Kopf und verzog den Mund. «Du glaubst wohl, das Geld wächst auf den Bäumen. Sonst würdest du mit all den Sachen, die wir dir kaufen, ordentlicher umgehen.»

«Es war doch nur ein alter Stecken», sagte Harold.

«Und wieso wohl? Wieso?» Mrs. Beesley zupfte an ihrem verschwitzten Kleid, das an den Treppenstufen festklebte. «Weil du deine richtige Angelrute verloren hast, genauso wie die Rolle, das Messer und das Netz.» Mit jedem Gegenstand streckte sie einen Finger mehr in die Höhe und schlug mit der gefalteten Zeitung gegen ihre Handfläche. «Zwei Paar Schuhe und acht Paar Fäustlinge in einem Winter. Wo sind sie bloß? Hä? Wo sind sie?»

Harold zuckte mit den Schultern. «Ich weiß es nicht», sagte er. Und das war keine Lüge. Alle die Sachen waren ihm geklaut worden. Er wusste nicht, wo sie waren.

«Du weißt nie was», sagte sie. «Dich sollte man fortschaffen, wie den alten, klapprigen Dogde von Farmer Hull, den nur noch ein paar Drähte und Schnüre zusammenhielten.»

Nun konnte Harold sich nicht mehr beherrschen. Unter den kleinen, dunklen Brillengläsern kullerten Tränen hervor. Wie sehr er doch seinen Vater vermisste, seinen Vater und seinen Bruder. Sie hatten ihn nie angeschrien. Auch seine Mutter hatte ihn damals noch nicht ständig zurechtgewiesen. John Hinkebein hatte Recht. Der Krieg hatte alles kaputt und seine Mutter verrückt gemacht.

«Was hältst du denn da in deinen Fingern?», fragte sie.

Harold schaute auf das Stück Papier, als hätte er es noch nie gesehen. «Eine Karte», sagte er. «Eine Eintrittskarte für den Zirkus.»

«Aha!», rief sie. «Die hast du wohl auch aus dem Fluss gefischt.»

«Ich habe sie bekommen», sagte Harold.

«Nun, wenn du glaubst, dass du in den Zirkus darfst, dann hast du dich geschnitten», sagte Mrs. Beesley. «Dein Vater wird es nicht zulassen, dass du in den Zirkus gehst.»

Harold wiederholte hartnäckig: «Er ist nicht mein Vater.» Dann ging er über die Treppenstufen an seiner Mutter vorbei durch den Flur in die Küche. Honey lief ihm hinterher.

Von der Decke hingen braune Bänder, die mit toten Fliegen gespickt waren. Sie drehten sich langsam im warmen Luftstrom, der durch die Insektenschutzfenster wehte. Harold füllte Honeys Napf mit Wasser und schaute ihr eine Weile beim Trinken zu. Dann öffnete er die weiße Tür des Kühlschranks. Drinnen fand er einen Krug mit Eistee, auf dem Zitronen- und Limonenschnitze schwammen.

«Ich fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis du den Eistee findest», sagte Mrs. Beesley, die plötzlich in ihrer ganzen Fülle im Türrahmen stand. «Ich sage nur, Hände weg vom Eiskasten. Hast du verstanden?»

«Das ist ein Kühlschrank, Mama.»

«Was du nicht sagst!», gab sie zurück. «Auf jeden Fall will ich nicht, dass du den Eistee anrührst, denn er ist für deinen Vater bestimmt. Hast du verstanden? Er hat bestimmt geschwitzt und ist hundemüde, nachdem er dich bei dieser Affenhitze landauf, landab suchen musste.»

Harold sagte nichts und schloss die Tür, indem er ihr mit der Hüfte einen Stoß versetzte.

«Da ist er ja schon», sagte sie, als sie Schritte auf der Veranda hörte. Sie zupfte ihr Kleid zurecht und fuhr sich durch das verhedderte Haar. Und plötzlich lächelte sie. «Also gut», sagte sie. «Ein Glas darfst du haben, aber ein kleines. Und deinem Vater bringst du ein großes.»

Walter Beesley hatte die Füße voller Blasen, und an seinen Hosen klebten unzählige Kletten. «Ich bin bis zum Klapperschlangenfluss gegangen», sagte er. «Bis runter zum Klapperschlangenfluss.»

«Du Ärmster», sagte Mrs. Beesley. Sie führte ihn zu seinem großen Sessel neben dem Kartentisch, auf dem sich seine Alben und Briefmarken türmten. Sie kniete nieder und löste die Schnürsenkel der schwarzen Schuhe, die er zur Arbeit trug.

Mr. Beesley ließ sich erschöpft in den Sessel fallen. Vor lauter Müdigkeit konnte er seinen Arm kaum heben, um das Glas zu ergreifen, das ihm Harold hinhielt. «Nun, wenigstens ist der Junge hier», sagte er. «Und siehe da, es scheint ihm blendend zu gehen.»

«Angeblich war er angeln», sagte Mrs. Beesley. Sie nahm ihm die Schuhe ab und stellte sie neben den Sessel. «Angeblich am Klapperschlangenfluss.»

«Bei dieser Hitze? Und in der gleißenden Sonne?»

Harolds Mutter nickte. «Angeblich war er fischen», wiederholte sie. «Doch er kam zurück mit einer Karte für den Zirkus. Vor einer knappen halben Stunde tauchte er plötzlich auf, ganz versessen darauf, in den Zirkus zu gehen.»

Harold stand einfach da und schaute den beiden zu, wie sie über ihn sprachen, über den Jungen, der für sie Luft war.

«Zufällig weiß ich so ziemlich genau, wie es in einem Zirkus zu- und hergeht», sagte Walter Beesley. «Wie in Sodom und Gomorrha, nur noch schlimmer.» Walter hielt sich das kühle Glas gegen die Stirn. «Da findest du nur Zigeunerpack.»

«Dann sag’s ihm doch», rief Mrs. Beesley.

Walter rollte das Glas immerzu über die Stirn. «Zufällig weiß ich eine ganze Menge über Zigeuner, und leider gibt es aus diesem Ressort nichts Gutes zu vermelden.» Er bewegte die Zehen in seinen dünnen, schwarzen Socken. «Nein, ich denke, der Zirkus ist kein guter Ort für einen Jungen wie dich. Für einen arglosen Jungen wie dich.»

Harold fühlte sich winzig klein, zu klein, um zu antworten.

Mrs. Beesley schaute ihn grimmig an, während sie mit ihren dicken, weißen Fingern Walters Füße massierte. «Hast du verstanden?», sagte sie. «Dein Vater hat entschieden.»

«Und halte dich von der Sonne fern», sagte Walter und hob warnend einen Finger. «Du bist anders als die anderen. Die Sonne kann dich töten, hast du das denn immer noch nicht kapiert? Die Sonne kann dich verbrennen, wie altes dürres Stroh. Sie wird dich erblinden lassen, noch bevor du ein Mann bist.»

Mrs. Beesley lächelte. «Hörst du?», krächzte sie. «Schluss mit dem Fischen, Schluss mit dem Herumvagabundieren.»

Harold fühlte sich immer kleiner und kleiner.

«Nicht dass ich’s nicht versucht hätte!», stöhnte Walter Beesley. «Wie oft hab ich’s versucht, um Himmels willen?» Er blickte zur Decke. «Ich hab’s mit Philatelie versucht, mit Lesen, mit Buchhaltung, mit Beschäftigungen, die sich für einen Jungen wie dich eignen. Zufällig weiß ich eine ganze Menge über Albinos, doch ich sage dir nur eines: Albinos verbringen ihr Leben in der guten Stube und spazieren nicht kreuz und quer durch die Gegend.»

Harold dachte an den König der Kannibalen. Auf seiner allerersten Welttournee.

«Du bist nun einmal kein normaler Junge», sagte Walter Beesley. «Du bist nicht wie die anderen, die stundenlang draußen spielen können. Du bist …» Nun wurde er lauter. «Und schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede!»

Harold drehte seinen Kopf zur Seite, damit er seinen Stiefvater scharf sehen konnte.

«Schau mich an!», schrie Walter.

«Das kann ich nicht», heulte Harold und lief aus dem Zimmer.

Durch das Fenster sah er die Sonne untergehen. Er sah, wie sich die Farbstreifen veränderten, und freute sich auf die Dunkelheit. Er mochte die Schatten lieber als das Licht, die Kälte lieber als die Hitze. Walter hatte Recht. Die Sonne war Gift für seine Haut und bereitete ihm unsägliche Augenschmerzen.

Um ihn herum wurden die Schatten immer dichter und undurchdringlicher. Der endlos lange, flache Horizont der Prärie verfärbte sich lila, bevor er schwarz wurde. Und Harold saß in einer derart bedrückenden Stille da, dass er das Ticken der Uhr im Zimmer unter ihm und das Quietschen der Scharniere von Walters wackeligem Klapptisch hören konnte.

Er starrte durch das Fenster über das Dach der Bahnstation hinüber zum Zirkuszelt mit all seinen Lichtern. Dann ertönte, anfangs kaum hörbar, das erste zaghafte Keuchen der Dampforgel, das nach und nach zu einer lustigen Melodie wurde, wie sie sein Vater zwischen den Regalen von Kline und Söhne gepfiffen hatte. Die Musik schwoll an und erfüllte die Luft mit ihren Tönen. Ein Schwarm Glühwürmchen stieg blinkend aus dem Garten auf und tanzte zum Schnauben und Japsen des Liedes. Und dann gingen die ersten Leute auf der Straße an ihm vorbei, und immer mehr strömten hinunter zu Batsfords Feld. Er sah ihnen von oben zu, er sah die kleinen Kinder an der Hand ihrer Eltern, die sich von der Dampforgel zum Zirkus locken ließen.

6. Kapitel

Harold lag auf dem Rücken auf seinem Bett und starrte auf eine ungleichmäßig gezackte Linie von Baseballwimpeln. Neben dem Bett stand ein Gewehrständer mit Baseballschlägern an Stelle von Gewehren. Und daneben hing ein mehr als zwei Meter langes breites Regal mit unzähligen Pokalen, einem in einer Baseballmaske steckenden Fängerhandschuh und einem Feldspielerhandschuh, der mit einer Schnur um einen übergroßen, rot-gelben Softball gewickelt war.

Alles Dinge, die David gehörten. «Weine nicht, weil ich fortgehe», hatte er zu Harold gesagt an dem Morgen, als er in den Krieg zog. «Geister weinen nicht», hatte er gesagt und ihm einen leichten Stoß gegen den Arm versetzt.

«Ich habe Angst», hatte Harold gesagt. «Ich habe Angst, dass du nicht zurückkommst.»

David hatte gelacht. «Natürlich komme ich zurück. Dann kaufen wir uns zwei Pferde und reiten auf dem Oregonpfad nach Westen, so wie es Papa immer gesagt hat. Wir werden den Ozean sehen.»

«Und die Berge?»

«Und die Wälder», hatte David gesagt.

«Und werden wir dort leben wie die Bergler?»

«Aber sicher.» David hatte wieder gelacht. «Und an den Wochenenden reiten wir ans Meer hinunter.»

Dann hatte David die Soldatenmütze aufgesetzt und seinen Seesack über die Schulter geworfen. «Kümmere dich um Mama», hatte er gesagt. «Und lass die Finger von meinem Kram.» Harold berührte Davids Sachen nie.

Jede Woche fuhr er vorsichtig mit einem großen Staubwedel über die Wimpel und Pokale, sorgsam darauf achtend, dass sich nichts verschob.

Nur etwas war in der Zwischenzeit verschwunden. Das obere Gestell des Etagenbetts. Seine Mutter hatte es schon vor mehr als einem Jahr abmontiert. Und dennoch hatte sich Harold noch nicht daran gewöhnt, von unten nicht das Bett seines Bruders, sondern die Decke zu sehen.

«Er kommt nicht wieder», hatte seine Mutter gesagt. Es war die Zeit, als sie anders wurde, als sie dick wurde, als sie verrückt wurde.

«Er kommt wieder», hatte er entgegnet. «Er wird nur vermisst.»

«Nein, er kommt nicht zurück», hatte sie ihm gesagt. «Und es ist höchste Zeit, dass du dich damit abfindest.» Dann nahm sie selbst das Bett auseinander, weil Harold sich weigerte, ihr zu helfen. Zuerst das Kopfende, dann das Fußende und schließlich den leeren Bettrahmen, den sie ganz allein holpernd die Treppe hinunterzerrte.

Harold starrte mit seinen armen, schwachen Augen zu den flatternden Wimpeln empor. Und er wartete und wartete, während die Dampforgel spielte.

Um zehn Uhr hörte er dumpfes Poltern aus dem Flur. Seine Mutter ging zu Bett. Um elf Uhr legte sich auch Walter schlafen.

Harold stand auf. Er zog den Bezug seines Kopfkissens ab und stopfte Kleider hinein. Er verhielt sich so leise, wie er nur konnte, und warf ab und zu einen Blick auf Honey, um sich zu vergewissern, dass sie noch schlief. Mehrmals musste er über sie hinwegsteigen. Er sammelte Socken ohne Löcher zusammen, sein bestes Hemd, seine sauberste Unterwäsche. Vom Regal nahm er den Baseballhandschuh; er wusste, dass es David nichts ausmachen würde. Harold hatte den Handschuh ebenso oft getragen wie sein Bruder. «Ich werde es ohnehin nie bis in die Oberliga schaffen», hatte David ihm gesagt. «Aber, vielleicht schaffst du es, Harold. Du bist ein Naturtalent.»