Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freies Geistesleben

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

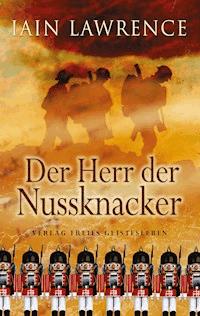

Hass, Angst, Grauen, Verzweiflung und Sehnsucht nach Frieden - das sind Gefühle, wie sie in jedem Krieg viele Menschen durchmachen. Johnny erlebt sie besonders intensiv, als im August 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Denn er merkt nicht nur, wie sich die Atmosphäre bei ihm zu Hause in England verändert. Und er erfährt auch nicht nur durch die Briefe seines Vaters, des Spielzeugmachers, von den Ereignissen an der Front. Er spielt sie mit seinen kleinen, aus Holz geschnitzten Soldaten nach und mit. - Was wäre, wenn er sie durch sein Spiel auch vorausbestimmen könnte?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Iain Lawrence

Der Herrder Nussknacker

Aus dem Englischen von Christoph Renfer

Verlag Freies Geistesleben

Für Kathleen

Inhalt

1. KAPITEL

2. KAPITEL

3. KAPITEL

4. KAPITEL

5. KAPITEL

6. KAPITEL

7. KAPITEL

8. KAPITEL

9. KAPITEL

10. KAPITEL

11. KAPITEL

12. KAPITEL

13. KAPITEL

14. KAPITEL

15. KAPITEL

16. KAPITEL

17. KAPITEL

18. KAPITEL

19. KAPITEL

20. KAPITEL

21. KAPITEL

NACHWORT DES AUTORS

DANKSAGUNG

1. KAPITEL

Mein Vater war Spielzeugmacher, der beste von ganz London. Miniaturschlösser und Marionetten, Straßenbahnen, Eisenbahnzüge und Kutschen entstanden unter seinen Händen. Er hatte für Prinzessin Mary ein Steckenpferd geschnitzt, auf dem sie durch den Ballsaal im Buckingham Palace ritt. Das Schönste jedoch, was mein Vater je gemacht hat, war eine Armee von Nussknackersoldaten.

Er schenkte sie mir zu meinem neunten Geburtstag: dreißig aus Holz geschnitzte Soldaten. Jeder Einzelne trug einen Helm, hohe schwarze Stiefel und ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett, und aus jedem Mund grinste eine Reihe schneeweißer Zähne, die in der Sonne blitzten.

Sie waren so schön, dass sich jeder Junge selbst welche wünschte, wenn er sie einmal gesehen hatte. Doch mein Vater schnitzte keine anderen. «Sie sind einzigartig», sagte er. «Das sind nämlich ganz besondere Soldaten.»

Da ich keine feindliche Armee hatte, gegen die meine Nussknacker kämpfen konnten, ließ ich sie über den Küchenboden marschieren und Kartenhäuser niederwalzen. Ich ging davon aus, dass keine andere Armee es auch nur wagen würde, meine grimmig dreinblickenden Soldaten herauszufordern.

Als ich zehn Jahre alt war, brach in Europa der Krieg aus – der Krieg, der angeblich allen Kriegen ein Ende setzen sollte. Das Kaiserheer marschierte in Luxemburg ein, und schon bald war ganz Europa auf der Flucht.

Doch für mich begann der Krieg erst richtig an dem Tag, als der Fleischer in unserer Straße verschwand und seine Ladentür unerklärlicherweise plötzlich verschlossen war. Drinnen hingen die riesigen Fleischrümpfe an den Haken, und auf dem Tresen lag das rosafarbene Fleisch aufgeschichtet zum Verkauf bereit. Doch von Fatty Dienst, der mich noch am Vortag – wie immer – mit breitem Grinsen und herzhaftem Lachen begrüßt hatte, fehlte jede Spur. Er hatte – wie immer – ein Stück leckere Wurst mit seiner daumenlosen Hand aus der Schürzentasche geholt und – wie immer – gesagt: «Schau, was ich gefunden habe, Johnny.» In seiner Aussprache klang mein Name wie Tschonny. «Das ist eine gute deutsche Wurst, Tschonny», hatte er gesagt.

An jenem Abend fragte ich meinen Vater: «Was ist mit Fatty Dienst passiert?»

«Du meinst den Fleischer?», sagte mein Vater. «Ich denke, der ist nach Hause gegangen, zu all den anderen Fleischern. Hat sich wohl auch dieser Fleischerarmee angeschlossen.»

Das konnte ich nicht verstehen. Die beiden waren immer gute Freunde gewesen. Oft hatte ich gesehen, wie mein Vater über Fattys Witze gelacht oder der Deutsche ihm augenzwinkernd eine Scheibe mehr zu seinem Schinken gelegt hatte.

«Dieser Mann war mir immer schon verdächtig», sagte Vater.

Dann verschwanden die anderen. Mr. Hoffman, der Friseur, Henrik, der Schuhmacher, Willi Kempf, der Hausmeister. Einer nach dem anderen verschwand, und bald blieb von allen Deutschen, die ich gekannt hatte, nur Siegfried übrig: der arme kleine Kellner Siegfried. Ich ging mit einem seiner Söhne zur Schule.

Doch es dauerte nicht lange, da verschwand auch er, zusammen mit Frau und Kindern; alle mit einem Pappkoffer in der Hand. Eine Gruppe von Burschen und bellenden Männern trieb sie wie eine Schafherde durch die Straßen. Einige meiner Freunde tanzten um den bedauernswerten Mann herum, der sich so langsam und so traurig fortbewegte, dass es mir zum Weinen zumute war.

Mein Vater hatte die Szene mit mir aus dem Fenster unserer Wohnung beobachtet. Er war außer sich. «Weißt du, was der Kerl gemacht hat?»

«Er war Kellner», sagte ich.

«Hat den Leuten weisgemacht, er sei Schweizer», sagte Vater mit geballten Fäusten. «Als ich seinen Pass gesehen habe, wurde mir klar, was für ein Halunke er war.»

Und so gingen sie mit ihren kleinen Pappkoffern die Straße lang zum Bahnhof an der Victoria Street. Mein Vater riss das Fenster auf und rief ihnen hinterher: «Macht, dass ihr fortkommt, nach Hause mit euch!» Auch das konnte ich nicht verstehen. Ihr Zuhause lag doch gleich um die Ecke, und noch vor einer Woche hatte ich gesehen, wie mein Vater dem kleinen Siegfried nach unserem Mittagessen im Bahnhofsrestaurant der Paddington Station einen Sixpence zugesteckt hatte. Heute war er voller Hass auf ihn, und ich konnte nicht verstehen, wie jemand, der gestern noch sein Freund gewesen war, heute plötzlich sein Feind war.

Dann eroberte das Kaiserheer Belgien. Im Lichtspielhaus sah ich hunderte von Soldaten marschieren, die mit ihren schwarzen Stiefeln und silbernen Pickelhauben genau wie meine Nussknacker aussahen. Sie flimmerten mit steifen, am Körper anliegenden Armen und in die Höhe schwingenden Beinen über die Leinwand. Sie marschierten unentwegt, als könne sie niemand aufhalten. Damals fragte ich meinen Vater erstmals: «Kannst du mir ein paar Franzosen schnitzen? Und ein paar Tommys?»

Mein Vater konnte mir keinen Wunsch abschlagen. Und so ging er in seinen Laden und schnitzte, bis er mir einen winzig kleinen Franzosen nach Hause brachte. Der Soldat marschierte mit ausladendem Schritt und trug einen blauen Waffenrock mit zurückgeknöpften Aufschlägen. Ich nannte ihn Pierre. Am nächsten Tag brachte Vater mir einen Tommy mit. Auf seinem Ärmel war der kleinste Union Jack aufgemalt, den ich je gesehen hatte. Ich stellte den Tommy am 5. August 1914 aufs Schlachtfeld, dem Tag, an dem Großbritannien in den Krieg zog.

Ganz London schien zu feiern. Hunderte, ja tausende von Männern zogen in endlosen Jubelparaden durch die Stadt. Singend marschierten sie im Gleichschritt am Spielzeuggeschäft meines Vaters vorbei, Frauen jubelten ihnen zu, während Kinder geduckt durch die Reihen der Marschierenden huschten. In schier endloser Zahl paradierten sie durch einen Regen von Rosenblättern, und ihre Stiefel prallten so hart auf den Asphalt, dass die kleineren Spielsachen auf den Regalen im Geschäft meines Vaters erzitterten. Doch mein Vater marschierte nicht mit.

«Meldest du dich nicht?», fragte ich ihn. «Ziehst du nicht in den Krieg?»

«Johnny», sagte er, «ich glaube, der König kann mich jetzt nicht gebrauchen.»

Wir sahen zu, wie sie an uns vorbeimarschierten, die neuen Soldaten. Sie waren so sauber und fein, als kämen sie gerade aus der Werkstatt eines Spielzeugmachers.

«Willst du denn nicht in den Krieg?», fragte ich.

«Und was sollte dann mit dir werden? Und mit deiner Mutter?» Er schüttelte den Kopf. «Nein, Johnny. Ich glaube, ich bin hier besser aufgehoben. Es gibt Leute, die müssen ihre Pflicht zu Hause erfüllen.»

«Was für eine Pflicht?», fragte ich. Die Soldaten marschierten immer noch an uns vorbei.

«Nun», sagte er. «Muss ich nicht deine kleine Armee aufbauen? Jemand muss doch deine Nussknacker aufhalten.»

Die Nussknacker hatten beinahe schon die ganze Küche erobert. Sie drangen bereits ins Wohnzimmer vor, wo sich mein einsamer Pierre tapfer wehrte. Dann trat meine Mutter aus Versehen auf meine Armee und brach einem meiner Nussknackersoldaten die Hand ab.

«Schau nur, was du getan hast!», rief ich.

«Oh, Johnny, das tut mir wirklich Leid», sagte sie. «Aber müssen deine Soldaten einem denn vor den Füßen herumlaufen? Kannst du nicht woanders spielen?»

Also ließ ich sie ins Wohnzimmer vorpreschen, angeführt von dem Mann ohne Hand. Ich stellte mir vor, es sei Fatty Dienst. «Vorwärts!», rief er, während sich der Franzose immer weiter zurückzog. «Vorwärts für Deutschland!»

Ein paar Häuser weiter, in der Fleischerei, wurde das Fleisch erst grau, dann braun. Ein furchtbarer Gestank drang durch die Tür auf die Straße hinaus. Jemand hatte das Glas eingeschlagen, doch ein Bobby kam und machte es mit Brettern wieder dicht. Und die Deutschen marschierten weiter Richtung Westen, durch Flandern, und trieben – ebenso mühelos wie meine Nussknacker – den Feind vor sich her.

Ambulanzen mit verletzten Frontsoldaten ratterten am Laden meines Vaters vorbei. Die Leute auf der Straße wandten sich um und jubelten ihnen ebenso lautstark zu wie den Soldaten, die in die andere Richtung marschiert waren. Überall wurden große Plakatwände aufgestellt, auf denen zu lesen war: Dein Land braucht dich. Und immer mehr Soldaten marschierten durch die Straßen der Stadt. Doch mein Vater blieb zu Hause. Mann für Mann rüstete er meine kleine französische Armee auf.

«Ist Papa ein Feigling?», fragte ich meine Mutter.

«Natürlich nicht», sagte sie.

«Und warum nimmt er nicht am Krieg teil?»

«Nun, er mag nicht darüber reden, aber er ist nicht groß genug, Johnny.»

«Nicht groß genug?» Mir kam er vor wie ein Riese.

«Er ist fünf Fuß und sieben Zoll groß», sagte sie. «Ein Zoll zu klein für den König.»

Es stimmte mich traurig, dass er zu klein war und der König ihn nicht wollte. Doch Vater war noch trauriger. Er lachte nie, lächelte kaum, während der Sommer dem Herbst wich und der Krieg in Frankreich andauerte. Die kleinsten Dinge brachten ihn in Rage, und er versprengte meine Nussknackerarmee, wenn diese seinem Lieblingssessel zu nahe kam. An der Marne warfen die Briten und Franzosen die Deutschen zurück. Doch selbst das konnte Vater nicht aufheitern.

Gegen Ende September brachte er eine völlig zerschlagene Kuckucksuhr nach Hause. «Jemand hat sie kaputtgemacht», sagte er. «Irgendein Dummkopf sah sie in der Auslage und bekam einen Anfall, weil er meinte, sie sei aus Deutschland!» Der kleine Kuckuck baumelte an einer verbogenen Feder aus seinem Türchen und machte kuckuck, wenn mein Vater die Uhr schüttelte. «Dabei ist es doch sonnenklar, dass sie aus der Schweiz stammt.»

Am 1. Oktober brachte er eine Schachtel Spielzeugsoldaten nach Hause. Es waren britische Tommys, kleine Soldaten und Maschinengewehrschützen aus Blei, aus einer deutschen Spielzeugmanufaktur. Vater warf die Schachtel auf den Boden und sagte: «Die kannst du haben, Johnny. Die will jetzt sowieso niemand kaufen, verdammt noch mal.»

Da er sonst nie fluchte, strafte ihn meine Mutter mit einem bösen Blick, der meinen Vater erröten ließ.

«Wie dem auch sei», sagte er. «Was aus Deutschland kommt, will niemand. Niemand rührt an, was aus Deutschland kommt, außer um es kaputtzumachen. Neulich sah ich einen Mann, der die Baker Street überquerte, nur um nach einem Dackel zu treten, der von einer Dame spazieren geführt wurde.»

«Aber wir sind doch im Krieg», sagte Mutter, als wollte sie ihn trösten. «Diese kleinen Bleisoldaten mögen für dich nur Spielsachen sein. Andere sind bereit, dafür einen Streit vom Zaun zu brechen.»

Vater blickte verdrießlich drein, widersprach ihr jedoch nicht. Er saß in seinem Sessel und starrte durch das Fenster auf die Gebäude und den Himmel. Wenige Tage später ging er am Morgen zur Arbeit in sein Geschäft und kam abends in Uniform zurück. Er hatte sich zur Armee gemeldet.

«Sie haben die Mindestgröße herabgesetzt!», rief er. «Auf fünf Fuß und fünf Zoll. Unter den nächsten, die eingezogen werden, bin ich ein Riese!»

Die Uniform wollte nicht so richtig passen. Sie hing an ihm herunter wie ein grünlich-brauner Sack, und die komischen Gamaschen, die unzählige Male um seine dünnen Beine gewickelt waren, hatte er mit Fahrradklammern befestigt.

Ich lachte, als ich ihn in diesem Aufzug sah. Doch Mutter weinte. Mit einem Dutzend Stecknadeln zwischen den Lippen steckte sie ihm die Uniform ab, als wäre er eine Filzpuppe aus dem Spielzeugladen. Und die ganze Zeit, in der sie an seiner Uniform zog und zerrte, weinte sie lautlos große Tränen.

Vater sagte mit ruhiger Stimme: «Ich muss meinen Beitrag leisten. Wir müssen den Deutschen eine Lektion erteilen.»

Er packte seine Dinge in einen kleinen Segeltuchsack. Er saß auf dem Boden und verstaute ein Buch, die Schnitzsachen und seine Mal- und Tuschfarben darin. Mutter beobachtete ihn dabei lächelnd. Sie sah sehr traurig aus, und dennoch lächelte sie. Dann bückte sie sich und gab ihm einen Kuss auf den Hinterkopf.

Mein Vater blickte überrascht. Dann packte er alle seine Sachen in Eile zusammen und stand mit seiner kleinen Tasche unter dem Arm da. «Ich werde nicht lange wegbleiben», sagte er. «Ich komme rechtzeitig zurück, um mit euch Weihnachten zu feiern.»

Weihnachten war erst in zehn Wochen – eine halbe Ewigkeit.

«Jetzt nicht weinen», sagte Vater. «Die Zeit wird im Nu vorbeigehen.» Er umarmte mich. «Bis Weihnachten!»

Dasselbe sagte er am Bahnhof, und er rief es nochmals aus dem Fenster, als sich der Zug in Bewegung setzte. «Bye-bye Johnny», rief er. «Bis Weihnachten!» Tausend Mann lehnten sich aus den Fenstern, alle trugen sie khakifarbene Uniformen, alle winkten sie, während der Zug sich unter Dampfschwaden davonmachte. Sie ließen uns zurück, eine Masse von Kindern, Frauen und grauen alten Männern.

Wir winkten, wir jubelten und riefen ihnen hinterher, bis der Zug über eine Weiche ratterte und der letzte Wagen um die Kurve verschwand. Zurück blieb eine atembeklemmende Stille, die schwer auf uns zu lasten schien. Keiner wollte weggehen, doch es wollte auch keiner dem anderen in die Augen sehen. Meine Mutter bedeckte ihren Mund mit einem Taschentuch, nahm mich bei der Hand und zog mich davon.

2. KAPITEL

25. Oktober 1914

Mein liebster Johnny,

es ist großartig hier im Ausbildungslager. Wir üben, wie man hinfällt und wieder aufsteht und wie man mit dem Bajonett auf Strohsäcke einsticht. Vor allem aber üben wir das Marschieren, immer im Kreis herum, mit dem kolossal schweren Marschgepäck auf dem Rücken. Ich glaube, ich habe durch die ganze Anstrengung etwas abgenommen, wahrscheinlich vor allem aber an den Füßen.

Unsere Offiziere sind eine Wucht. Wirklich lustige Kerle. Nie habe ich Männer getroffen, die so lange so laut schreien können. Heute Morgen schrien sie, dass wir bald nach Frankreich verlegt würden. Wir können es kaum erwarten, den alten Fritz ins Visier zu nehmen, und am meisten Angst haben wir davor, dass der Krieg zu Ende sein könnte, bevor wir selbst mitmachen dürfen.

Ich schicke dir einen kleinen Franzosen, den ich in meiner Freizeit geschnitzt habe. Viel Glück auf deinem Schlachtfeld!

Liebe Grüße

Papa

Ich nannte meinen Franzosen Pierre Nr. 6. Ich hatte schon fünf Franzosen und wusste keinen Namen mehr. Ich setzte ihn zusammen mit den anderen Pierres und den Tommys aus Blei gegen die Nussknacker am Teppichrand ein, der für mich das Ufer der Aisne darstellte.

Die Westfront bestand mittlerweile aus einer Linie von Schützengräben, die sich vom Ärmelkanal bis an die Schweizer Grenze erstreckte. Auch wenn mein Vater noch keine drei Wochen weg war, kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Vor dem Krieg hatte ich keinen einzigen Tag in meinem Leben ohne ihn verbracht.

Ich marschierte mit meinen Nussknackern über den Wohnzimmerteppich. «Rättä-tättä-tä», rief ich, als die Tommys das Feuer eröffneten. Dann schlüpfte ich in die Rolle der Nussknacker, die herumgewirbelt wurden und zu Boden stürzten.

«Aaargh», schrie Fatty Dienst. Er kroch über den Boden, während ich mit keuchender Stimme rief: «Ich muss weitermachen, ich muss für Deutschland kämpfen.»

«Johnny!», rief meine Mutter.

Sie stand im Eingang, und Mr. und Mrs. Brown, die unter uns wohnten, spähten an ihr vorbei auf mein Schlachtfeld.

«Wenn du diese Spiele unbedingt spielen musst, dann bitte in deinem Zimmer», sagte sie.

«Ich kann doch den Fritz nicht entkommen lassen», antwortete ich.

Mr. Brown lachte. Er ging an ihr vorbei, zupfte an seinen Hosenbeinen und kauerte sich neben mich. Er war kugelrund wie ein Fußball, hatte einen runden, rosigen Schädel und trug eine Brille mit kleinen, runden Gläsern. «Da schau her!», sagte er voller Bewunderung. «Der sieht ja aus wie echt!» Er drehte sich auf den Absätzen zu meiner Mutter und Mrs. Brown um und hielt ihnen den Soldaten entgegen. «Schaut euch das an. Die Stiefel haben sogar Schnürsenkel. Es ist kaum zu glauben.»

Mr. Brown setzte den Franzosen auf den Teppich und schob ihn dann heftig gegen Fatty Dienst. Wieder fiel der kleine Deutsche hin. «Mein Gott», stöhnte Mr. Brown. «Gott im Himmel. Ich bin erledigt.»

«Also wirklich!», rief Mrs. Brown. «Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn ihr zwei in Johnnys Zimmer spielen würdet.»

Dagegen hätte ich gar nichts einzuwenden gehabt. Doch meine Mutter schickte mich hinaus. «An die Luft mit dir», sagte sie. «Bei dem schönen Wetter.»

Ich war froh, dass Krieg war. Er machte London zu einer aufregenden Stadt, in der fast jeden Tag etwas Neues passierte. Im Regent’s Park schossen Sandsackringe ebenso unvermittelt und rätselhaft aus dem Boden wie Hexenringe im Wald. Zwischen den Sandsäcken ragten Gewehre hervor, und plötzlich tauchten aus dem Nichts Soldaten auf. Dann fuhren Lastwagen voller Rohre und Drähte auf, mit denen Arbeiter eine Doppelreihe von Straßenlaternen im Park aufstellten.

Erst glaubte ich an ein Versehen, bis mir die Soldaten sagten, die Straßenlaternen dienten dazu, den Kaiser zu täuschen, wenn er seine Zeppeline in den Nachthimmel über London schickte. «Von oben sieht das aus wie die wichtigste Straße der Stadt», sagten sie. «Doch wenn die Zigarren des Kaisers die Straße unter Beschuss nehmen, treffen sie nur das Gras im Park.»

Die Soldaten sagten mir, die Zeppeline seien länger als das höchste Gebäude in ganz London und würden über den Himmel gleiten wie Schlachtschiffe durch ein Sternenmeer.

«Was werden sie dort oben tun?», fragte ich.

«Brennen», antworteten die Soldaten lachend. Sie hatten nicht mehr als drei oder vier Patronen in ihren Gewehren, einer hatte gar keine. Doch das schien sie nicht zu stören. «Wir werden diese Zigarren anzünden, wie es sich gehört. Und sie werden brennen wie Feuerwerk, denn Zeppeline sind nichts anderes als dicke Säcke voller Gas, Johnny.»

Ich schaute mit Mutter zum Fenster hinaus, als die Laternen erstmals brannten. Ich musste lachen über diese Straße, die gar nicht existierte. Damit würden wir den Kaiser ganz schön hereinlegen. Außerhalb des Parks rüttelten und schüttelten Straßenbahnen, Pferdewagen und Automobile durch ein cremiges Halbdunkel, da nur jede zweite der echten Straßenlaternen brannte.

«Hoffentlich kommt heute Nacht ein Zeppelin», sagte ich.

«Ein Zeppelin?», sagte sie mit aufgebrachter Stimme. «Wieso in aller Welt wünschst du dir das?»

«Weil wir ihn von hier aus sehen können», sagte ich. «Wir wohnen nicht weit von seinem Ziel.»

Sie blickte zu den Laternen hinüber und dann zum Himmel hinauf. «Oh Johnny», flüsterte sie.

Die Art, wie ihre Fingerspitzen die Lippen berührten und dann wie Wassertropfen über ihr Kinn hinunterperlten, zeigte mir, dass sie Angst hatte. Ich konnte spüren, dass sie Angst hatte, und so versuchte ich zu lachen, weil es nicht anging, dass Erwachsene Angst hatten.

«Mach dir keine Sorgen, Mama», sagte ich ihr. «Die Zigarren des Kaisers werden wie Feuerwerk brennen, denn sie sind nichts anderes als dicke Säcke …»

«Johnny!», sagte sie.

«… voller Gas.»

«Wo hast du bloß gelernt, so zu reden?», fragte sie. «Was ist nur los mit dir?»

Sie zog die Vorhänge zu und holte mich vom Fenster weg. «Ich mag das nicht», sagte sie. «All deine Kriegsspiele, du und deine Freunde mit euren Holzgewehren, wie ihr aufeinander schießt und euch tötet.»

«Wir sind nicht wirklich tot», sagte ich ihr.

«Das ist ein Wunder», sagte Mutter. «Es ist ein Wunder, dass du noch keinem deiner Freunde ein Auge ausgestochen hast.» Sie rang die Hände. «Du übertreibst es!»

Sie lief in die Küche. Ich hörte ein Plätschern, und als sie zurückkam, war ihr Gesicht nass und vom Reiben ganz fahl. Ihre Augen waren gerötet. «Johnny», sagte sie. «Erinnerst du dich an Tante Ivy?»

«Meinst du Tante Kratzbürste?», fragte ich.

Ihre Mundwinkel zuckten, doch sie brachte kein Lächeln über die Lippen. «Tante Ivy ist die Schwester deines Vaters», sagte sie. «Dein Vater wäre bestimmt nicht glücklich, so was von dir zu hören.»

Sie ergriff meine Hände und setzte sich mir gegenüber hin.

«Deine Tante lebt in Cliffe. Auf dem Land. Du könntest für eine Weile bei ihr wohnen. Natürlich nur bis Weihnachten. Nur bis der Krieg vorüber ist.» Sie schaute mir in die Augen. «Wie würde dir das gefallen, Johnny?»

«Nicht besonders», antwortete ich.

Doch was ich dachte, war unwichtig. Mama verschickte ein paar Briefe und ein Telegramm, und schon bald war meine Abreise beschlossene Sache. Ich verbrachte noch einen letzten, traurigen Tag in den Straßen und im Park, um mich von meinen Freunden und den Soldaten mit den Gewehren zu verabschieden. Ich verabschiedete mich von den Tieren im Zoo, von den Eichhörnchen und den Kaninchen, die sich – wie immer – um mich versammelten, um mich zu begrüßen. Ich tätschelte Black Charlie, dem Gaul des Lumpensammlers, den Hals und gab ihm ein letztes Stück Gerstenzucker.

Dann packte Mutter meine Kleider, und ich packte meine Soldaten, meine wunderschönen Nussknacker, alle meine Pierres und meine kleine Armee Tommys aus Blei zusammen.

Wir gingen über die London Bridge zur Victoria Station. Siegfried war denselben Weg gegangen, und ich hatte Angst, die Leute würden uns für Deutsche halten, uns hinterherschreien und uns durch die Straßen treiben.

«Sollen wir die Nationalhymne singen?»

«Mir ist nicht nach Singen zumute», sagte Mutter.

Wir gingen sehr langsam, blieben stehen, um einem Müllmann beim Leeren der Abfalleimer zuzusehen und einen Schornsteinfeger zu beobachten, der gerade seinen von einer schwarzen Rußwolke umgebenen Kopf aus einem Kamin steckte. Mutter sprach von Cliffe und erzählte, wie Papa und sie sich im Zug kennen gelernt hatten. «Damals arbeitete ich im Arsenal von Woolwich. Eines Tages saß ich im Zug nach London neben einem sehr gut aussehenden jungen Mann, der mir sehr sympathisch war.»

«Mein Vater?», fragte ich.

«Genau.»

Ich nahm den Koffer in die andere Hand. «Woher wusstest du, dass er mein Vater ist?»

«Nun, damals war er nicht dein Vater; noch nicht», sagte sie. «Ich war überzeugt, dass er Rechtsanwalt oder sonst ein Studierter war. Er sah so wichtig aus mit seiner Aktentasche auf dem Schoß. Umso mehr erschrak ich, als er sie öffnete. In der Aktentasche waren Marionetten, die er aufrecht sitzen und mit mir reden ließ.»

Wir lachten beide, als wir am Bahnhof ankamen. Ich hatte vergessen, wie traurig ich war, bis Mutter mich an der Bahnsteigschranke zurückließ, um für mich eine Fahrkarte zu kaufen. Sie musste sich ihren Weg zu den Schaltern und zurück zum Bahnsteig durch eine dichte Menschenmenge bahnen. Als sie zurückkam, kniete sie sich zu mir nieder und sagte: «Du siehst so erwachsen aus. Ein richtiger kleiner Mann.»

Während sie meine Krawatte zurechtrückte, lächelte und weinte sie zur gleichen Zeit. Die Leute strömten an uns vorbei und stellten sich vor der Bahnsteigschranke an, wo ein Mann die Fahrkarten mit einer Zange knipste. Ich hörte, wie die am Bahnsteig wartende Lokomotive fauchend Dampf ausstieß.

«Jetzt hör gut zu», sagte Mutter. «Der Zug hält zuerst in Beckley Hill, dann kommt Buckland Farm, und die nächste Station ist Cliffe, wo dich Tante Ivy am Bahnhof abholen wird.»

Der Zug pfiff zur Abfahrt, ich hörte das Knipsen des Bahnsteigschaffners. Jemand rief: «Alles einsteigen!»

«Los!», sagte Mama, während sie mich umarmte und mit Küssen überhäufte. «Jetzt musst du gehen.»

Ich nahm den einen Koffer in die Hand und schleppte den anderen auf dem Bahnsteig hinter mir her. Der Schaffner knipste meine Fahrkarte und sagte: «Beeil dich, mein Junge!»

Mutter stand auf den Zehenspitzen und winkte mit ausgestrecktem Arm. «Johnny, ich hab dich lieb», rief sie, und dann schloss sich die Menschenmasse zwischen ihr und mir. Überall wurden Abteiltüren zugeschlagen. Ein dicker, schwarz gekleideter Mann lief in mich hinein. Eine Frau schlug mir einen Koffer aus der Hand. «Mama!», rief ich.

Ein schottischer Hochländer mit Kilt und grünen Strümpfen hob den Koffer vom Bahnsteig auf und nahm mir den anderen ab. Während er die beiden Koffer in einem Arm hielt, nahm er meine Schulter mit der riesigen Faust seines anderen Arms in den Schraubstock. «Du armer kleiner Junge!», rief er aus. «Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich schon um dich!»

Zischend, kreischend und mit polternden Kupplungen setzte sich der Zug in Bewegung. Der Hochländer zog mich hinter sich ins nächste Abteil hinein. Ein Rütteln ging durch den Zug und warf uns in die Sitze. Eine Hand schoss an mir vorbei und zog die Abteiltür zu, während der Zug aus dem Bahnhof puffte.

Das Abteil war nicht einmal halb voll. Nur sechs Reisende saßen auf den Sitzbänken, die sich über die ganze Breite des Wagens erstreckten. Der Hochländer bückte sich und hievte meine Koffer auf einen freien Sitzplatz. Er gab vor, unter dem Gewicht stöhnen zu müssen.

«Ach, was hast du denn da drin?», fragte er mit lauter, tiefer Stimme.

Ich zeigte ihm alle meine Soldaten. Als er die Pierres sah, sagte er augenzwinkernd: «Ihre Füße weisen in die falsche Richtung.»

«Stimmt gar nicht», erwiderte ich.

«Die Franzmänner marschieren immer von der Front weg», brüllte er. Seine Augen zuckten jetzt noch heftiger.

Der Mann kam mir irgendwie seltsam vor. Eine Weile saß er einfach da, starrte aus dem Fenster, und dann schrie er plötzlich wieder: «Wo hast du denn deine Soldätchen her?»

«Von meinem Vater», antwortete ich.

«Aha, von deinem Vater.» Wieder ging ein heftiges Zucken über sein Gesicht. «Fährst du zu ihm?»

«Nein», sagte ich. «Er ist in der Armee. Er geht nach Frankreich.»

«Hä?»

Der Mann war stocktaub. Ich brüllte zurück: «Er geht an die Front.»

«Wirklich?», schrie der Hochländer.

«Ja, ich werde ihn erst zu Weihnachten wieder sehen.»

«Das glaubst auch nur du, kleiner Freund», brüllte der Mann im Kilt. «Du wirst ihn jahrelang nicht sehen.»

Die anderen Reisenden, die sich uns zugewandt hatten, runzelten die Stirn. Das Gesicht des Hochländers zuckte immer noch wie wild. Wahrscheinlich wusste er selbst nicht, welch seltsame Grimassen er machte.

«Wir werden diesen Krieg nie gewinnen», sagte er. «Niemals!»

Erbost sagte ihm einer der Mitreisenden – es war der schwarz gekleidete Dicke –, er solle keinen Blödsinn reden. Der Hochländer drehte sich abrupt um. Das Zucken in seinem Gesicht war jetzt noch schlimmer. «Ich hab’s selbst erlebt», brüllte er noch lauter. «Ich sah die Franzmänner davonlaufen und die Hunnenschwärme näher kommen. Wie dicke, fette Aale glitschten sie durch den Morast. Flammen schossen aus ihren Gewehren.» Er brüllte mit verzerrtem Gesicht: «Ich war selbst da, in Loos, auf einem Feld von Gefallenen. Wir marschierten Schulter an Schulter gegen die Deutschen, bis sie es nicht mehr ertrugen, uns zu töten, und ihre Gewehre von uns abwandten.»

«Sind Sie verrückt?», sagte der schwarz gekleidete Mann. Und eine Frau meinte: «Der ist doch übergeschnappt.»

Der Hochländer lachte. «Ja, ja. Manche meinen wohl, ich sei übergeschnappt. Ich nenne es gesunden Menschenverstand.» Mit wild zuckenden Gesichtszügen blickte er in die Runde. «Auf alle Fälle gehe ich nicht zurück!», brüllte er. «Nein, da gehe ich nie wieder hin.»

«Dann sind Sie ein Feigling», warf der erboste Mann ein.

Und wieder lachte der Hochländer. «Und weshalb sind Sie nicht an der Front, wenn ich fragen darf?»

Der wütende Mann errötete. Plötzlich starrte das ganze Abteil auf ihn, der zitternd auf seinem Sitz saß, während der Zug über die Gleise ratterte. «Ich habe Familie», sagte er. «Frau und Kinder.»

«Ach so, genau wie ich», sagte der Hochländer. «Ich habe einen kleinen Jungen zu Hause, genau wie der hier.» Er legte die Hand auf meinen Rücken. «Er wird alt werden, bevor dieser Krieg zu Ende ist. Alt und grau wird er werden.»

Die Frau neben ihm stand auf und verließ das Abteil. Dann rutschte der ihr gegenüber sitzende Mann vom Sitz. Eine zweite Frau stand auf und ging. Plötzlich war um den Hochländer und mich nur noch gähnende Leere. Dann kam jemand und hob mich aus dem Sitz, sodass zum Schluss nur der Hochländer – wie eine kleine, verlassene Insel im Meer – übrig blieb.

«Ich war da», sagte er zuckend und blinzelnd mit leerem, nach vorne gerichteten Blick. «Ich sag’s euch allen. Ich war da.»

3. KAPITEL

30. Oktober 1914

Mein liebster Johnny,

ich schreibe dir in großer Eile. Wir packen unsere Tornister. Und dann geht’s auf nach Frankreich!

Was für ein Glück, dass ich mich der regulären Armee angeschlossen habe und nicht Kitcheners Freiwilligenheer. Alle, die sich vor mir gemeldet haben, paradieren immer noch durch die Straßen und Parks. Die meisten laufen noch in Zivilkleidern herum und exerzieren mit Holzstöcken statt Gewehren. Die armen Kerle; trotz ihres ganzen Eifers werden sie nun viel später als ich nach Frankreich kommen. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir die Sache erledigt hätten, noch bevor der Erste von ihnen den Ärmelkanal überquert hat.

Das wird mein letzter Brief aus England sein. Der nächste kommt von der Front.

Ich hoffe, es geht dir gut in Cliffe.

Heute schicke ich dir den Exerzierfeldwebel, der uns herumkommandiert. Und den General, der den Feldwebel herumkommandiert.

Liebe Grüße

Papa

Der Brief wartete auf mich, als ich nach meinem ersten Schultag nach Hause kam. Auch meine Mutter hatte geschrieben. Tante Ivy hatte beide Briefe schon geöffnet.

«Liest du sie mir vor?», fragte ich.

«Laut?», fragte Tante Ivy. «Kannst du nicht selbst lesen?»

«Diese Briefe nicht», sagte ich.

Vater schrieb schräg mit vielen kleinen Schnörkeln und Schleifen. Seine Buchstaben sahen aus wie exotische Vögel auf unsichtbaren Drähten. Mutters Schrift war noch schlimmer. Die einzelnen Buchstaben waren kaum zu erkennen, und der ganze Brief sah aus wie eine Ansammlung kleiner verknoteter Garnknäuel.

«Gut, wenn’s sein muss», sagte Tante Ivy und setzte die zierlichste Brille auf, die ich je gesehen hatte. Sie bestand nur aus runden Gläsern, die durch einen feinen Draht zusammengehalten wurden. Sie saß auf ihrer kleinen spitzen Nase, und zwar genau auf den feinen roten Dellen, die wie dazu geschaffen schienen, ihrer kleinen Brille als Auflage zu dienen. «Welchen zuerst?»

«Den von Mama», sagte ich.

Tante Ivy begann zu lesen. Ich schloss die Augen.

Hier ist alles leer ohne dich. Du fehlst mir, ich kann dich weder sehen noch hören, und sogar deine kleinen, am Boden verstreuten Soldaten fehlen mir. Aber ich bin so froh, dass du in Cliffe bist, denn London ist kein guter Ort mehr für einen Jungen wie dich, Johnny. Nachts ist die Stadt verdunkelt und wirkt fiebrig und wild. Jedes Mal, wenn ich einen Kraftwagen vorbeifahren höre, blicke ich zum Nachthimmel empor – aus Angst, es könnte ein Zeppelin sein.

Tante Ivy schüttelte den Kopf und sagte: «Stell dir vor.» Dann las sie weiter.

Die Männer melden sich immer noch hordenweise zur Armee. Doch für die frei gewordenen Arbeitsplätze werden keine Frauen angestellt. Es macht mich verrückt, denn auch ich könnte meinen Beitrag leisten. Wenn sich nichts ändert, muss ich wohl wieder meine alte Stelle im Arsenal von Woolwich annehmen – ein furchtbarer Ort, doch wenigstens wäre ich dann etwas näher bei dir.

Ich hatte meine Schuluniform noch nicht ganz ausgezogen und saß in regennassen Kleidern da. Tante Ivy faltete den Brief meiner Mutter zusammen und las mir Vaters Brief vor. Erst als sie ganz fertig war, packte ich meine Soldaten aus.

«Oh, schau mal!», rief ich.

Der General war steif und proper und hatte ein Offiziersstöckchen unter den Arm geklemmt. Der Exerzierfeldwebel war fast sein pures Gegenteil – fest und gedrungen mit der geschwellten Brust eines Muskelprotzes. Auf seinem riesigen Kopf, der fast nur aus einem offenen, brüllenden Mund bestand, trug er eine winzige Unteroffiziersmütze. Ich konnte sogar die kleinen herzförmigen Mandeln erkennen, die ihm mein Vater mit rosa Farbe tief in den Rachen gemalt hatte.

Tante Ivy lachte, was mich überraschte. Ich wusste, dass sie schreien und mit ihren kleinen dunklen Augen finster blicken konnte, doch ich wusste nicht, dass sie auch lachen konnte.

«Ich nenne ihn General Cedric», sagte ich.

«Das ist sehr schön», sagte sie. «Er sieht genau aus wie ein Cedric. Doch geh jetzt etwas nach draußen und spiel mit ihnen.»

«Es regnet», sagte ich.

«Ein bisschen Regen hat noch keinem Jungen geschadet.» Sie nahm ihre Brille ab und rieb sich die Nase. «Du bist ja nicht aus Zucker!»

«Nein, Tante Ivy», sagte ich.

«Dann tu nicht so. Du kennst doch die Regeln.»

Ich durfte im Haus nicht mit den Soldaten spielen. Es war nicht angebracht – es «ziemte» sich nicht –, den Krieg in ein Haus zu tragen. Doch es gab noch eine ganze Menge anderer Dinge, die Tante Ivy nicht mochte: plötzlicher Lärm, Ellbogen auf dem Tisch, zuschlagende Türen und hirnloses Geschwätz. «Hirnloses Geschwätz kann ich nicht ertragen», hatte sie mir gesagt.

Tante Ivy stand auf. «Dann nichts wie raus mit dir», sagte sie. «Ich muss für unsere jungen Männer an der Front Weihnachtssocken stricken.»

Sie trug große schwarze Schuhe, die dumpf polterten, wenn sie durchs Haus ging, und lila Kleider, die bis zum Boden reichten. Mein ganzes Leben lang würde ich mich an Tante Ivy als Geräusch erinnern: an das Poltern ihrer Schuhe und das Reiben des schweren Kleiderstoffs an ihren Beinen.

«Jetzt aber raus mit dir», sagte sie, als sie an mir vorbeiging.

«Ja, Tante Ivy», sagte ich.

Ich hasste ihre Regeln ebenso wie ihr Haus, das zugig und kalt war. Ich hasste die Schule und ich hasste den Lehrer und am allermeisten hasste ich die anderen Jungen. Sie hatten mich geneckt, weil ich einen Schulranzen hatte und weil ich einen Blazer und kurze Flanellhosen trug. Sie nannten mich Johnny Nix statt Johnny Briggs, sie warfen mich zu Boden und setzten sich auf meinen Kopf. Der Lehrer, der hässliche Mr. Tuttle, hatte nur kurz zu uns herübergeschaut und sich gleich wieder abgewandt. Der einzige Mensch, der nett zu mir war, war ein Mädchen, und das war fast so schlimm, wie überhaupt keinen Freund zu haben.

Nun, für mich stand fest, dass ich nicht wieder zur Schule gehen würde. Tante Ivy wusste nichts davon, doch ich würde nicht wieder hingehen. «Ja, ja. Manche meinen wohl, ich sei übergeschnappt», murmelte ich vor mich hin. «Ich nenne es gesunden Menschenverstand.»

Ich hasste fast alles an Cliffe. Den weiten Weg ins Dorf, die eintönige, häuserlose Ebene. Ich fühlte mich einsam ohne meine Mutter und meinen Vater. Ich vermisste meine Londoner Freunde. Ich vermisste selbst die Soldaten hinter ihren Gewehren.

Zum Glück hatte ich Tante Ivys Garten, der fast so groß war wie unsere ganze Wohnung in London. Im hinteren Teil stieg er bis zu einem Steinwall und einer riesigen Buche an, deren Wurzeln durch die Steine wuchsen. Obwohl sie die Blätter längst schon verloren hatte, hielten ihre nackten Zweige den Regen weitgehend ab. Im darunter liegenden Morast des Abhangs buddelte ich Schützengräben aus. Die Briten stellte ich in einen Graben, links davon die Franzosen, und im Graben gegenüber platzierte ich die Deutschen. Ich hatte immer noch viel mehr Deutsche als andere Soldaten.

Ich postierte sie sorgfältig. Und als alles mit meinen Soldaten verstellt war, hörte ich eine Stimme hinter mir: «Hallo Johnny.»