Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der junge Comte Christian de Saumurat wird wegen einer frechen Bemerkung vom Hof des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. verbannt. Seitdem langweilt er sich auf seinem Schloss in der Normandie. Er treibt - unterstützt von seinen beiden Freunden - allerlei Schabernack, und zu dritt verbringen sie viele erotische Stunden mit hübschen Bauerndirnen. Eines Tages handelt er einem Bauern die schöne Hühnerdiebin Jeanne ab und nimmt sie mit auf sein Schloss. Dort hat Christian jedoch seine liebe Not, die widerspenstige Wildkatze zu zähmen, denn Jeanne ist keineswegs gewillt, sich seinem Willen kampflos zu unterwerfen. Doch kaum ist Christian am Ziel seiner Wünsche angelangt, stattet die intrigante Marguerite den Schlossbewohnern einen Besuch ab, denn sie will Christian für sich gewinnen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

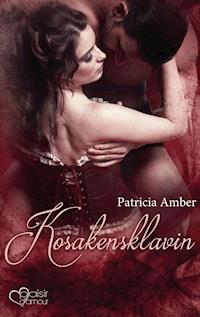

Patricia Amber

Der Graf und die Diebin

© 2008/2019 Plaisir d’Amour Verlag, D-64678

Lindenfels

www.plaisirdamour.de

Covergestaltung: © Nadine Kapp

ISBN Taschenbuch: 978-3-86495-421-4

ISBN eBook: 978-3-86495-422-1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 1

Jeanne sah sich vorsichtig um – der Hof lag in der prallen Mittagssonne, der Hund döste, die Hühner hockten träge in ihren Kuhlen. Langsam stieg sie die steile Leiter hinauf, setzte die Holzschuhe so leise wie möglich auf, damit niemand sie hörte. Wenn die Mutter sie erwischte, würde es wieder Schläge geben. Der Heuboden war verboten. Alles war verboten.

Es war schmutzig hier oben. Spinnweben hingen von den Balken herab, auf dem Bretterboden hatte sich grauer Taubendreck angesammelt. Durch einen Spalt im Dach drang ein gleißender Sonnenstreifen ein, in dem die Staubpartikel tanzten. Sie ging in die Hocke und schaute sich suchend um.

„Komm Kätzchen, komm zu mir“, wisperte sie.

Nichts regte sich im Heu. Dabei war sie fast sicher, dass die Alte ihre Kleinen hier oben versteckt hatte. Sie hatte sie über den Hof geschleppt – drei waren es. Zwei grau getigerte und ein schwarzes Kätzchen. Sie musste sie gut verbergen – wenn Pierre oder die Mutter sie fanden, würden sie die Kleinen gegen die Wand werfen.

Hatte da etwas geraschelt? Jeanne wollte vorsichtig näher gehen, da hörte sie das Schlurfen von Pierres Holzschuhen auf dem Lehmboden der Scheune unter ihr. Panik erfasste sie. Er stieg die Leiter hinauf.

„Jeanne? Bist du hier?“

Er hatte ein lüsternes Grinsen in den Zügen, als er in der Luke erschien und die letzten Stufen der Leiter hinaufkletterte. Es war so widerlich, dass sie sich umwandte und in eine Ecke flüchtete.

„Da bist du ja, mein Täubchen.“

Er packte sie von hinten, schloss die Finger um ihre Brüste und riss sie zu sich heran. Sie schrie und wand sich unter seinem Griff. Staub und Taubenmist wirbelten um sie herum. Ihre harten Holzschuhe traten gegen sein Schienbein. Er fluchte. Der Leinenstoff ihres Mieders riss, und er spürte ihre bloße Haut. Ein wilder Taumel erfasste ihn.

„Halt still“, keuchte er. „Halt endlich still.“

Ein schmerzhafter Biss in seinen rechten Zeigefinger war die Antwort. Er brüllte vor Wut und packte sie um die Taille, um sie ins Heu zu werfen. Doch sie drehte sich wie eine Katze und krallte die Finger in seinen Bart. Der Schmerz war so heftig, dass er sie loslassen musste.

„Du dreckiges Biest! Wechselbalg! Zigeunerschlampe!“

Er stand vornüber gebeugt, die Hände auf sein Gesicht gepresst. Blut lief an seiner Hand herunter und tropfte auf den Holzboden. Sie hatte ihm fast den Finger abgebissen, diese Hexe.

Jeanne hatte sich hinter einem Bündel Heu verschanzt und starrte ihn mit vor Wut blitzenden Augen an. Ihr zusammengebundenes langes Haar hatte sich bei dem Kampf gelöst und hing ihr wirr um die Schultern. Er konnte ihre runden, festen Brüste sehen, denn er hatte ihr das Mieder zerrissen.

„Ich bin dein Vater!“

Sie kniff die Augen zusammen und glich jetzt einer wütenden Katze.

„Das bist du nicht!“

Er trat vorsichtig einen Schritt näher. Wenn er nur dicht genug an sie herankam, dann würde er sie schon packen. Und dieses Mal würde er dafür sorgen, dass die Wildkatze weder beißen noch kratzen konnte.

„Ich habe dich großgezogen und gefüttert. Unter meinem Dach haust du, undankbares Gör!“

Sie erkannte, was er vorhatte. Pierre war so dumm wie hässlich mit seinem grauen Stoppelhaar und den braunen, fauligen Zähnen. Aber er war stark, auch wenn er mit einem Fuß ein wenig hinkte.

„Du bist nicht mein Vater und hast mir gar nichts zu sagen!“

Sie versuchte den zerrissenen Stoff vor der Brust zusammenzuraffen – und die Bewegung erschien ihm so aufreizend, dass es ihn schwindelte. Was für eine Hölle, dieses Mädel tagein tagaus vor Augen zu haben. Zu sehen, wie ihre jungen Brüste sich unter dem Stoff bewegten, wie sie die Hüften beim Gehen wiegte. Er hatte ihre Beine bis hinauf zu den Schenkeln gesehen, als der Wind ihr auf dem Acker unter den Rock fuhr, und er hatte seinen Schwanz an diesem Abend überhaupt nicht mehr heruntergekriegt.

„Auf die Straße setze ich dich. Betteln gehen kannst du, wenn du nicht gehorchen willst!“

Sie maß mit einem schnellen Blick die Entfernung zu der Heugabel – die links an der Wand lehnte – und tat einen Sprung. Verblüfft glotzte Pierre auf die drei spitzen Holzzinken, die nun auf ihn gerichtet waren. Er lachte laut auf.

„Denkst du vielleicht, ich hätte Angst vor dir?“

Jeanne wusste, dass er im Ernstfall stärker war. Er konnte ihr die Gabel aus den Händen reißen und sie dann zu Boden werfen. Er konnte sie sogar mit dem Gabelstiel verprügeln, das hatte er früher oft getan. Aber sie wusste auch, dass er Angst vor ihr hatte. Deshalb schlich er sich auch immer von hinten an sie heran, der Feigling.

„Glotz mich nicht so an, Hexe. Den bösen Blick hast du.“

„Verschwinde“, kommandierte sie. „Pack dich ins Haus. Sonst sag ich es der Mutter.“

Er wand sich. Ein Sprung nur, ein rascher Stoß, er würde sie rücklings ins Heu werfen, ihr die Röcke bis über den Bauch hochschieben und sich endlich erleichtern. Aber diese hellen Augen, die ihn so gefährlich anstarrten – als wollten sie ihn durchbohren – hielten ihn in Schach. Der böse Blick – der Zigeuner musste ihn ihr vererbt haben.

„Pierre?“

Das war die Stimme von Marthe, Jeannes Mutter. Der Bauer schnaubte zornig. Verfluchte Weiber. Hielten alle zusammen.

„Wir sind auf dem Heuboden, Mutter!“, rief Jeanne geistesgegenwärtig.

Man hörte unten das Knarren der Scheunentür, die schief in den Angeln hing und nur schwer zu bewegen war. Dann das Geräusch eines schweren Eimers, der hastig abgestellt wurde.

„Der Teufel soll dich holen, du Dreckschlampe“, zischte Pierre und wandte sich zur Leiter. Jeanne beobachtete, wie er langsam in der Versenkung verschwand. Als nichts mehr von ihm zu sehen war, lehnte sie sich erschöpft gegen einen hölzernen Balken. Die Gabel glitt aus ihren Händen, es wurde ihr schlecht, sie musste sich auf den Boden setzen. Ein Schüttelfrost überlief sie so heftig, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen.

Unten hörte sie die Mutter schelten.

„Lass endlich das Mädel in Ruh’. Wirst noch dein Seelenheil verlieren mit deinen widernatürlichen Gelüsten. Bist schon so ein alter Kerl und gierst nach jungem Fleisch.“

„Eine Zigeunerhure ist sie. Wie ihre Mutter! Hast doch damals auch dein Vergnügen gehabt mit den fremden Kerlen. Die ganze Nacht hast es mit ihnen getrieben …“

„Weil ich keinen Mann gehabt hab, der mich hätte verteidigen können. Wo bist denn gewesen? Auf dem Speicher hast dich versteckt, du Lapp …“

Die Stimmen entfernten sich. Jeanne wusste, dass sie noch eine Weile streiten würden. Sie kannte jedes Wort, das gesagt werden würde, denn die Mutter und ihr Mann Pierre stritten um diese Sache seit Jeanne auf der Welt war. Zigeuner waren damals im Dorf gewesen, hatten getanzt und getrunken, und dann waren einige von ihnen in den Hof eingedrungen. Pierre hatte sich auf dem Dachboden versteckt, zitternd vor Angst, man könnte ihn verprügeln oder gar erstechen. Marthe war mit den kleinen Kindern unten in der Küche geblieben. Was geschehen war, hatte sie niemals erzählt. Aber Jeanne, die neun Monate später geboren wurde, war ein Zigeunerbalg, das wussten alle im Dorf.

Langsam richtete sie sich wieder auf und steckte sich das Mieder vorn zusammen. Trotzig stieß sie mit dem Fuß gegen die hölzerne Mistgabel, dass sie gegen das Scheunendach polterte. Staub und Taubendreck rieselten auf Jeanne herab, sie hustete.

Die Mutter würde natürlich wieder ihr die Schuld geben.

Der junge Comte de Saumurat saß am Bachufer, einen Grashalm zwischen den Zähnen, und betrachtete versonnen das Spiel der kleinen Wellen und Wirbel im Wasser. Überrascht stellte er fest, dass dieses Gurgeln und Plätschern ihn mehr faszinierte als alles andere, das um ihn herum geschah.

„He, Christian. Wo steckst du? Sie werden gleich hier sein.“

René de Bragnol, groß und breit wie ein Bär und rothaarig wie seine normannischen Vorfahren, wartete neben dem improvisierten Pavillon, die Arme in die Seiten gestemmt. Da hatte man keine Mühe gescheut, alles nach den Wünschen des jungen Comte herbeizuschaffen, und jetzt hockte er am Bach und träumte vor sich hin.

„Bin schon da“, rief Christian, strich sich das helle, lockige Haar aus der Stirn und erhob sich.

Unter dem Pavillon aus weißen Tüchern hatte man Polster und Kissen ausgebreitet, Körbe mit Früchten und Leckereien standen bereit, und in einer hölzernen Kiste warteten etliche Flaschen Wein aus dem Schlosskeller darauf, die fröhlichen Zecher zu berauschen. Dort stand bereits Claude Gorion, ein schmaler, dunkelhaariger junger Mann, bemüht, die ersten Flaschen zu öffnen und die bereitgestellten Gläser zu füllen.

„Nimm einen Schluck, Christian!“

Christian hatte kaum die Lippen an den Rand des Glases gesetzt, da stieß ihn René schon heftig in die Seite.

„Da kommen sie – unsere drei Hübschen. Claude – deine mollige Süße ist auch wieder dabei!“

Der Comte betrachtete die drei Bauernmädchen über den Rand des Glases hinweg und entschied sich für die Mittlere, eine schlanke Blonde, die sich einen Blütenkranz ins Haar geflochten hatte.

„Willkommen, schöne Damen! Tretet ein in unser bescheidenes Heim!“, rief René und machte eine leichte Verbeugung.

Die Mädchen kicherten, zierten sich ein wenig, dann traten sie unter das Dach des Pavillons und standen unschlüssig zwischen den Polstern herum. Die mollige Lisa wusste längst, wie die Geschichte laufen würde – auch Dorthe, die so stolz auf ihren üppigen Busen war, hatte bereits Erfahrungen. Anne, die kleine Blonde, war ein Neuling und nur mitgekommen, weil man ihr erzählt hatte, sie würde einen ganzen Louisdor bekommen.

Claude teilte eifrig gefüllte Gläser aus, und man stieß miteinander an. Auf die Schönheit, auf die Liebe. Die Mädchen, die keinen Wein gewöhnt waren, bekamen rote Wangen und glänzende Augen. Nur Anne schaute noch unsicher und ein wenig ängstlich drein.

„Ich stoße auf Dorthes Brüste an!“, rief René, der schon heftig gebechert hatte und ungeduldig auf sein Ziel lossteuerte. „Sie sind die schönsten und prallsten weit und breit.“

„Glaube ich nicht“, bemerkte Christian grinsend.

Der rasch aufbrausende René wollte in Rage geraten, beherrschte sich jedoch sofort. Stattdessen stellte er sein Glas beiseite und machte sich daran, den Beweis zu erbringen. Mit einer raschen Bewegung löste er die Schnur von Dorthes Mieder und zog das Kleidungsstück vorn auseinander. Dorthe kreischte auf und versuchte ihn an seinem Tun zu hindern, jedoch diente ihr Widerstand eher dazu, René anzufeuern. Gleich darauf boten sich ihre runden vollen Brüste in blendender Nacktheit den Blicken der drei Männer. Dorthe war weit davon entfernt, sich schamhaft zu geben. Sie streckte den Oberkörper ein wenig vor und schien die lüsternen Augen der Männer zu genießen, denn die violetten Spitzen ihrer weißen Brüste zogen sich zusammen und wurden hart.

„Ist hier jemand, der mir jetzt noch widersprechen möchte?“, triumphierte René und begann die üppigen Rundungen mit beiden Händen zu massieren. Dorthe warf den Kopf zurück, kicherte und ließ sich das kräftige Streicheln genüsslich gefallen.

„Nicht übel“, gab Christian zu. „Wollen die anderen Damen das auf sich sitzen lassen? Claude – was stehst du noch da?“

Claude, der immer ein wenig schüchtern war, hatte schon längst begehrliche Blicke auf die drallen Formen seiner Lisa geworfen. Jetzt nestelte auch er an ihrem Mieder herum, und da er sich rettungslos in die Schnur verhedderte, half ihm Lisa, indem sie das Kleidungsstück selbst abstreifte. Ihr Busen war schwer und hing ein wenig herab, doch als Claude die Brüste mit gierigem Streicheln erregte, standen die rosigen Nippel aufrecht in die Höhe.

Christian warf einen abschätzenden Blick auf Anne. Sie sah dem Treiben mit großen Augen zu, schien jedoch nicht sonderlich entsetzt zu sein. Der Wein hatte seine Wirkung getan – sie war willig.

„Madame, darf ich bitten?“, sagte er und machte eine angedeutete Verbeugung.

Während René und Claude ihre Mädchen auf die Polster hinabzogen, strich Christian mit einer leisen, zärtlichen Bewegung durch Annes langes, offenes Haar und glitt dann hinab in ihr Dekolleté. Er löste die Bänder mit geübter Hand, zog ihr das Mieder auseinander und streichelte die festen Brüste. Sie erschienen ihm schöner als die üppigen Formen der anderen beiden Mädchen, auch spürte er, wie ihr Atem rascher wurde, als er die kleinen Spitzen mit den Fingern umspielte. Als er sie schließlich berührte, zuckte sie erregt zusammen.

„Hast du schon einmal mit einem Mann geschlafen?“

„Nur dreimal“, gestand sie schamhaft. „Und nur ganz kurz.“

Er lachte und streifte ihr Mieder und Bluse ab. Ihr Rücken war schlank und fest, er ließ seine Finger an der Vertiefung des Rückgrats entlanggleiten und löste mit leichter Hand ihren Rockbund. Sie ließ einen leisen, erschrockenen Laut hören, als er seine Hände in ihre Pobacken grub. Er beugte sich ein wenig herab, um die Spitze ihrer rechten Brust mit dem Mund zu fassen, und die Berührung versetzte sie in solche Verzückung, dass sie alles andere vergaß. Er saugte ein wenig an ihrer Brustwarze und kitzelte sie dann mit der Zunge. Sie seufzte leise vor Vergnügen, ihr Atem ging jetzt rasch, ihr Körper glühte.

„Gefällt es dir?“, fragte er leise und ließ von ihr ab.

„Es ist himmlisch“, hauchte sie.

Er lächelte und löste ihren Unterrock mit einer geschickten Bewegung – sie stieß einen spitzen Schrei aus, der mehr nach Lust als nach Schrecken klang, und hielt beide Hände vor ihre Scham.

„Keine Angst“, flüsterte er amüsiert. „Es tut nicht weh, meine Kleine. Ganz im Gegenteil, ich entführe dich ins Elysium.“

Er hatte gesehen, dass seine Freunde mit ihren Partnerinnen bereits ähnlich weit mit ihren Verführungskünsten gekommen waren. Claude hatte seiner Lisa nichts als das geöffnete Mieder gelassen und war damit beschäftigt, ihre prallen Oberschenkel mit beiden Händen zu streicheln, Renés Partnerin kniete bereits völlig entkleidet auf einem Polster, und ihr Galan umfing sie von hinten, um ihren verlockenden Busen mit zärtlichen Bewegungen auf- und niedertanzen zu lassen.

Christian zog die blonde Anne sachte auf eines der Polster, löste ihre Hände, die sie immer noch zwischen die Beine gepresst hatte und begann das helle Vlies ihrer Scham zu massieren. Sie wimmerte leise, bäumte sich auf und öffnete ihre Schenkel. Auch er spürte jetzt, wie die Lust ihn überkam. Während seine rechte Hand den feuchten Spalt zwischen ihren Beinen weiter erkundete, löste er den Bund seiner culotte und befreite sein pralles Glied. Seine Finger fanden die Klitoris, berührten sie vorsichtig, und er spürte die Feuchtigkeit, die ihm die Hand heiß benetzte. Sie keuchte heftig und flüsterte leise Worte vor sich hin, die er nicht verstehen konnte.

Langsam und voller Genuss drang sein hartes Glied in sie ein – sie war keine Jungfrau mehr, was ihm nur recht war. Als er das rhythmische Auf und Nieder begann, vollzog sie die Bewegung mit, strebte ihm entgegen, wand sich vor Lust und sandte kleine, spitze Schreie aus. Er ließ sich Zeit, spürte ihrer Erregung nach und wartete ab, bis sie den Höhepunkt erreicht hatte. Als sie sich endlich keuchend zu ihm aufbäumte, gab auch er sich hin.

Sie verharrten noch einen kleinen Augenblick ineinander, dann rollte er sich auf die Seite, strich ihr mit einer zärtlichen Bewegung durch das wirre Haar, erhob sich rasch und brachte seine Kleidung in Ordnung.

René vollführte einen wilden Ritt auf seiner Dorthe, gleich darauf sanken beide im Rausch ineinander. Claudes Kopf lag zwischen Lisas Brüsten, sein Körper zuckte noch im Liebestaumel, Lisas Gesicht war rosig, in seliger Wollust hielt sie die Augen geschlossen.

Der junge Comte hatte plötzlich wieder das Gefühl der Leere. Etwas musste geschehen. Etwas, das diese langweilige Geschichte ein wenig beleben könnte. Ein Witz, eine Dummheit, ein toller Einfall.

Er griff in den Korb und fand einen Topf Honig. Grinsend wie ein Lausbub zog er den Deckel ab. Der Honig war durch die Hitze weich und flüssig.

René leckte sich genüsslich die Lippen, als Christian ihn beträufelte, Dorthe wehrte sich nicht, als er ihre Brüste mit Honigfäden umkreiste und dann die Spitzen betropfte. Auch Lisa ließ sich willig die breiten Schenkel bekleckern und Claude, der sich verblüfft aufrichtete, bekam sein bestes Stück mit klebrigem Honig bestrichen.

„Du Schelm …“

René beugte sich nieder, um die klebrige Schicht von Dorthes Brüsten zu lecken, während Lisa Claudes süßes Glied zwischen die vollen Lippen nahm und zärtlich daran leckte und saugte.

Christian ließ den Freunden einige Minuten lang ihren Spaß. Dann lief er grinsend aus dem Zelt und schnitt die Seile, die die Tücher hielten, mit einem Messer ab. Sanft aber unaufhaltsam senkten sich die Zeltbahnen auf die Insassen herab und klebten an den honigbeschmierten Leibern fest. Geschrei erhob sich, René schickte donnernde Flüche unter den Laken hervor, Lisa kreischte, weil die Weinflasche sich über ihrem Bauch entleert hatte, Claude war in den Korb mit den Früchten getreten und jammerte. Christian bot sich der Anblick einer zappelnden, wimmelnden Menge schemenhafter weißer Gestalten gleich einer Horde Gespenster, die sich auf der grünen Sommerwiese zu befreien suchten. Er war hochzufrieden mit seinem Scherz.

Schloss Saumurat war niemals erobert worden. Trutzig und grau beherrschte es die sanfte, grüne Ebene, und hinter den meterdicken Mauern schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Ein paar kleine Dörfchen umgaben den alten Herrensitz, ihre niedrigen Häuser aus Granitstein wirkten eintönig und ärmlich. Schön war nur die weite, blühende Landschaft, die Wiesen, auf denen das Vieh weidete, die kleinen Wäldchen, der gewundene Bachlauf, von dichtem Buschwerk gesäumt.

Christian de Saumurat hatte – wie so oft – eine schlaflose Nacht in der Bibliothek seines Schlosses verbracht. Auf dem großen Intarsientisch, der die Mitte des Raumes ausfüllte, stapelten sich Folianten, von denen einige davon mit dem Buchrücken nach oben aufgeschlagen waren. Christian rieb sich die Augen – der Kopf schmerzte ihm von dem Gelesenen, und er sehnte sich nach frischer Luft.

„Bertrand!“

Der alte Diener erschien sofort an der Tür – er war schon seit Stunden wach und hatte auf die Befehle seines jungen Herrn gewartet. Er war unberechenbar, der junge Comte Christian, der vor einigen Monaten so überraschend aus Paris zurückgekehrt war. Man munkelte allerlei über diesen plötzlichen Rückzug vom Hofe des Königs.

„Zu Ihren Diensten, Monsieur …“

„Lass das Frühstück auf der Terrasse servieren … und dann soll René die Pferde satteln lassen, wir wollen ausreiten …“

„Sehr wohl, Monsieur. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass es regnen wird. Es wäre besser, das Frühstück im Salon einzunehmen.“

Christian machte eine wegwerfende Handbewegung und lachte.

„Wir sind nicht aus Zucker, Bertrand. Ein paar Regentropfen werden uns nicht gleich umbringen.“

Bertrand verbeugte sich gehorsam und ging hinaus. Wenige Minuten später prasselte ein Morgengewitter über Schloss und Terrasse hernieder – Hagelkörner, so groß wie Kieselsteine hüpften auf den Steinfließen, und die blühenden Büsche vor dem Schlosseingang wurden wild hin- und hergeschüttelt.

Christian fand seine beiden Begleiter im Salon und nickte ihnen missmutig zu. René de Bragnol, der Sohn eines mittellosen Landadeligen und Claude Gorion, ein elternloser Knabe, den Christians Mutter aus Mitleid aufgezogen hatte, waren hier auf dem Schloss seine einzige Gesellschaft. Beide waren um die Dreißig, ledig und immer bereit, die tollen Einfälle des ruhelosen jungen Comte in die Tat umzusetzen.

„Jeder Spaß wird einem verdorben in dieser elenden Gegend“, knurrte Christian und starrte auf den gedeckten Tisch auf der Terrasse. In Tassen und Schüsseln trommelte der Regen.

Ein Blitz zuckte auf und tauchte den Park für einige Sekunden in grelles Licht. Claudes Gesicht war blass geworden.

„Letztes Jahr hat ein Blitz den Turm getroffen …“, flüsterte er.

René lachte verächtlich. Er wäre bei diesem Wetter ohne weiteres auf die Jagd geritten. Er hätte sich auch ohne Waffen einem wilden Eber entgegengeworfen. Wie alle körperlich starken Männer vertraute er ohne Bedenken auf seine Kraft.

„Schaut euch das an“, sagte er grinsend und wies mit der Hand zum Fenster.

Auf der Terrasse kämpfte ein etwa zehnjähriger Junge mit den Naturgewalten. Man hatte ihm ein Tablett gegeben, um Geschirr und Speisen abzuräumen, doch die grell aufzuckenden Blitze ängstigten ihn so, dass er immer wieder innehielt und den Kopf einzog. Längst war seine Kleidung durchnässt, das Wasser lief aus den Haaren und sogar aus seinen Schuhen.

„Gleich wird der Regen den Hänfling fortspülen“, meinte René lachend.

Auch Claude sah hinaus – in seinen Augen eine Mischung aus Schadenfreude und Sensationslust. Als der Junge das voll beladene Tablett anhob, und das Porzellangeschirr dabei ins Schwanken geriet, lachte Claude hysterisch auf.

„Er wird es fallen lassen, passt nur auf!“

Er hatte den Satz kaum gesprochen, da krachte direkt über dem Schloss ein gewaltiger Donnerschlag. Der Junge zuckte zusammen, stolperte und stürzte mitsamt dem gefüllten Tablett auf die Steinfliesen.

René und Claude hielten sich die Bäuche vor Lachen. Der junge Comte war zur Terrassentür gesprungen, hatte sie aufgerissen und kniete, ungeachtet des strömenden Regens, neben dem Jungen.

„Da brat mir einer einen Storch“, murmelte René verblüfft. Auch Claude hatte aufgehört zu lachen.

Christian hob den Jungen auf die Arme und trug ihn in den Salon. Das Wasser troff in wahren Sturzbächen an ihnen herab, eine breite Pfütze bildete sich auf dem Teppich, was den jungen Comte jedoch nicht im Mindesten berührte. Der Junge hatte sich beide Knie aufgeschlagen und schluchzte.

„He, he“, sagte Christian leise zu ihm. „Du musst nicht weinen – alles wird gut. Marie wird dich verbinden.“

„Aber das Geschirr …“, schluchzte der Kleine. „Der Comte schickt mich fort …“

„Kleiner Dummkopf. Weißt du nicht, wer ich bin?“

Der Junge wischte sich die Augen und musterte Christian aufmerksam.

„Der Comte?“, flüsterte er.

„Genau der“, sagte Christian lächelnd und stellte ihn auf die Füße. „Und jetzt ab zu Marie in die Küche.“

René und Claude hatten während des kurzen Gesprächs unruhige Blicke gewechselt. Verdammt – Christian war nicht einzuschätzen. Mal bog er sich vor Lachen, wenn jemandem ein Missgeschick passierte und dann wieder …

Der junge Comte stand an der offenen Terrassentür und winkte seine Gefährten mit einer Geste herbei. In seinen dunklen Augen glomm ein spöttisches Feuer.

„Auf, meine Herren. Die Badesaison ist eröffnet“, sagte er und lachte übermütig. „Hinaus mit uns!“

Claude hatte die Geistesgegenwart, seinen teuren, gestickten Rock von sich zu werfen. In Hemd und Hosen stolperte er durch den prasselnden Regen, hinter ihm keuchte René, den seine hohen Reitstiefel beim Laufen behinderten. Christian rannte leichtfüßig vor ihnen her, war mit einem Sprung auf der Umrandung des großen Wasserbeckens und schaufelte mit beiden Händen Wasserschwaden auf seine Gefährten.

„Neptun hätte seine Freude an uns“, brüllte er und sprang mit beiden Füßen zugleich ins Wasserbecken. Es half nichts – sie mussten es ihm gleichtun und gute Miene zum nassen Spiel machen.

Über ihnen rollte der Donner. Es klang, als rumpelte ein großer, hölzerner Wagen über den Himmel.

Kapitel 2

„Zieh das an!“

Jeanne hielt das Kleidungsstück hoch und besah es. Es war ein Hemd, aber so eng, dass höchstens ein Kind hineingepasst hätte.

„Das ist viel zu klein, Mutter.“

„Halt den Mund und zieh es an. Ich hab die ganze Nacht daran genäht.“

Die Miene der Mutter war zornig und Jeanne wusste, dass Widerspruch sinnlos war. Die Mutter hatte eine lockere Hand in letzter Zeit.

„Und wenn es reißt?“

„Das ist doppelt genäht und reißt nicht. Und das da ziehst du darüber.“

Eine alte Bluse der Mutter wurde ihr zugeworfen, viel zu weit und an den Ärmeln zerrissen.

„Nun mach schon. Zieh dich aus, solange er aus dem Haus ist!“

Jeanne löste den Rockbund und ließ den dunklen groben Überrock hinabfallen. Dann zog sie den leinenen Unterrock herunter. Ungeduldig half ihr die Mutter aus dem zerrissenen Mieder heraus und schaute argwöhnisch aus dem Fenster. Aber Pierre war auf dem Feld beim Unkraut jäten – er würde so bald nicht hier auftauchen.

Jeanne mühte sich gehorsam mit dem engen Hemd ab, doch es schien schier unmöglich, das Ding über die Brust zu ziehen. Erst, als die Mutter mit energischem Zerren nachhalf, gelang es. Jeanne schnaufte und keuchte, während Marthe ihr das Hemd über Bauch und Gesäß streifte.

„Da ersticke ich drin, Mutter. Ich will das nicht anziehen.“

„Halt den Mund. Die feinen Damen tragen alle so was. Da brauchst du dich nicht anzustellen.“

Marthe richtete sich auf, die Anstrengung hatte ihr die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Sie trat zwei Schritte zurück und betrachtete die Tochter mit zufriedenem Blick. Jeannes Brüste waren fest eingebunden, die verlockenden Rundungen waren kaum noch zu sehen. Nur der weiche Schwung der Hüften und die schmale Taille konnte man nicht kaschieren. Doch unter dem weiten Hemd und dem groben Rock würde beides gut verborgen sein.

„Und das Haar bindest du straff nach hinten und steckst es fest. Sonst schneid ich es dir ab.“

Jeanne, die kaum noch Luft bekam, begehrte auf. Wieso musste sie sich wie ein Wickelkind einschnüren? Doch nur wegen Pierre, der immer auf ihre Brüste glotzte.

„Ich will das nicht“, schimpfte sie. „Wieso ich? Warum schnürst du nicht das Ding ein, das Pierre immer zwischen den Beinen hochsteht?“

Eine handfeste Backpfeife war die Antwort. Mit hochrotem Kopf stand die Mutter vor ihr, so aufgebracht war sie, dass es ihr zunächst die Sprache verschlug. Was für ein Wesen hatte sie da geboren? Pierre hatte recht – das Zigeunerblut schäumte in diesem Mädel über.

„Hast du kein Schamgefühl, dass du so über deinen Vater redest?“, keifte sie.

„Der ist nicht mein Vater. Das weißt du so gut wie ich“, wehrte sich Jeanne. „Über mich hergefallen ist er …“

„Halt den Mund!“, befahl Marthe. „Und zieh dich jetzt an, bevor dich einer so sieht.“

Wütend streifte Jeanne die alte Bluse über und zog die Röcke wieder an. Wenn die feinen Damen solche Dinger trugen, dann hätte sie gern gewusst, wie die darin atmen konnten – von der Bewegung mal ganz abgesehen. Sie kam sich vor wie die alte Norine, die kurzatmig war und bei jedem Schritt schnaufte und röchelte.

Marthe hatte einen großen Korb mit schmutziger Wäsche aus der Kammer gezogen und ein Stück Seife dazu gelegt.

„Jetzt gehst du hinunter zum Bach, wäschst die Sachen und legst sie auf die Bleiche. Und am Abend bringst alles heim, dass ich es austeilen kann.“

Marthe wusch hin und wieder für einige alte Frauen aus dem Dorf die Wäsche und verdiente sich damit ein paar Sous. Meist musste jedoch Jeanne die Arbeit tun, ohne dass sie etwas von dem Lohn zu sehen bekam.

Jeanne hatte zwar Bedenken, ob sie den schweren Korb bewältigen würde, doch letztlich war die Aussicht, am Bach Wäsche waschen zu dürfen, sehr verlockend. Es war eine harte, aber doch saubere Arbeit, und man traf meist andere Frauen, mit denen man lachen und schwatzen konnte. Es war viel angenehmer, als auf dem Acker herumwühlen zu müssen und die ganze Zeit über Pierres lüsterne Blicke im Rücken zu spüren.

Marthe schaute der Tochter nach, die mit dem Korb auf dem Rücken davonging. Immer noch hatte sie etwas in ihrem Gang, das einen Mann um den Verstand bringen konnte. Marthe seufzte. Es ging so nicht weiter, sie war am Ende ihrer Kräfte. Gleich würde sie zum Feld gehen und dort mit Pierre gemeinsam Unkraut jäten, damit sie ihn unter Kontrolle hatte, und er nicht etwa auf die Idee kam, zum Bach hinunterzugehen. Aber sie konnte ihre Augen nicht überall haben – früher oder später würde etwas Schlimmes geschehen.

Es gab nur eine Lösung: Das Mädchen musste fort. Je früher, desto besser.

Claude hatte Halsschmerzen, sein Schädel brummte und seine Nase war so verstopft, dass er kaum sprechen konnte.

„Sind dem Herrn am Ende gar die Wasserspiele nicht bekommen?“, witzelte René. „Dabei habt Ihr ein so nettes Bild abgegeben, als Ihr so rücklings in den Brunnen fielt, und wie ein Karpfen nach Luft schnapptet.“

Man hatte soeben ein üppiges Frühstück auf der Terrasse eingenommen, und Renés Laune war vortrefflich wie immer, wenn er satt war. Die Sonne brannte vom wolkenlos blauen Himmel, nur ein paar Pfützen auf den Sandwegen im Park erinnerten an das gestrige Unwetter. Christian musterte Claude, dessen schmales Gesicht in der hellen Sonne noch blasser wirkte. Er hatte Mitleid, verordnete heiße Milch mit Honig und wies den Gefährten an, den Vormittag im warmen Bett zu verbringen.

„Marie wird sich aufopfernd um dich kümmern“, meinte er grinsend. „Ich habe dich ihrer ganz besonderen Fürsorge empfohlen.“

Christian und René rüsteten sich zu einem Ausritt, der unglückliche Claude stieg in seine Lagerstatt und rollte sich unter der Decke zusammen. Eifersüchtig stellte er sich vor, wie René jetzt mit dem jungen Comte unbekümmert über die Wiesen ritt, seine Witze riss und gute Laune verbreitete. Er, Claude, war eher sauertöpfisch veranlagt und fürchtete stets, der kraftstrotzende und meist gut aufgelegte René könnte ihn bei dem jungen Comte ausstechen.

Seine Laune besserte sich nur wenig, als sich nach kurzer Zeit die Zimmertür öffnete, und die rundliche Marie mit einem Tablett in den Händen erschien. Darauf dampfte eine Tasse mit irgendeinem Kräutersud, ein brauner Tiegel stand daneben, ohne Zweifel eine von Maries geheimen Salben, mit denen sie Mensch und Tier im Schloss von allerlei Krankheiten kurierte.

„Leg dich auf den Rücken“, ordnete sie an und stellte das Tablett ab.

Claude gehorchte brav und streckte sich auf dem Rücken aus. Sie setzte sich ohne Umschweife zu ihm auf den Bettrand, in den Händen das kleine Tongefäß, dessen Deckel sie nun entfernte.

„Halsschmerzen?“, wollte sie wissen und betrachtete ihn forschend mit ihren klugen, blauen Augen. Das Haar hatte sie unter einer Spitzenhaube verborgen, ihr rosiges Gesicht war herzförmig, der Mund klein und rot wie eine Kirsche.

„Es schmerzt überall“, seufzte er. „Im Kopf, in der Brust, in den Beinen …“

Ein heiterer Zug glitt über ihr Gesicht, sie schlug seine Bettdecke zurück und ließ den Blick über seinen Körper schweifen. Er trug nur noch das Hemd und die culotte – Weste, Strümpfe und Schuhe hatte er abgelegt.

„Zieh das Hemd aus“, befahl sie.

„Wieso?“, fragte er errötend.

Ein Bauernmädel auf der Wiese zu verführen, wenn man Wein getrunken hatte, und die Freunde in der Nähe waren – das war eine Sache. Hilflos und krank im Bett zu liegen und Maries prüfende Augen zu spüren, war eine andere Angelegenheit. Im Grunde seines Herzens war Claude sehr schamhaft.

„Weil ich dich mit der Salbe einreiben will.“

„Das kann ich selbst tun.“

„Nein“, gab sie energisch zurück und zog die Schleife auf, die sein Hemd am Hals verschloss. Er wagte nicht, sich zu widersetzen und ließ sich das Kleidungsstück brav ausziehen. Marie besah wohlgefällig seine helle Haut, die in der Brustmitte mit kleinen dunklen Härchen bedeckt war. Sie griff in ihren Topf, nahm ein wenig der duftenden weißlichen Salbe auf den Finger und strich damit sanft über seine Brust. Er atmete die Kräuteressenzen ein und verspürte ein wohliges, anregendes Gefühl.

„Was ist das?“, wollte er wissen.

„Minze, Rosmarin, Salbei … und anderes.“

Sie massierte die Salbe sorgfältig in seine Haut ein, wobei ihre Finger seine kleinen dunklen Brustwarzen aussparten, dann jedoch immer tiefer hinabkreisten, Härchen, Muskeln und Sehnen ertasteten und seinen Bauch bearbeiteten. Er atmete schneller und spürte seine Herzschläge.

„Es ist gut, glaube ich“, machte er einen schwachen Versuch, sich zu wehren.

„Noch lange nicht, mon petit …“

Sie schien mit großem Vergnügen bei der Sache zu sein, ihre Finger näherten sich dem Bund der culotte, umkreisten seinen bloßen Nabel, und plötzlich spürte er ihren Zeigefinger, der sich sacht in die Vertiefung seines Nabels bohrte. Überrascht stieß er einen Laut aus und wollte ihre Hand festhalten, doch sie hatte sich schon weiter hinaufbewegt und massierte nun wieder energisch seine Brust. Dieses Mal berührten ihre Finger wie zufällig mehrere Male seine Brustwarzen, und er spürte erschrocken und zugleich lustvoll, dass die Dinger sich zusammenzogen. Jedes Mal durchfuhr ihn dabei ein kleines Zucken, das bis hinunter in sein Geschlecht fuhr. Gleich würde sich seine Männlichkeit zu regen beginnen, Himmel, es ging schon los …

„Marie …“, flüsterte er. „Hör jetzt bitte auf …“

„Aber ja, mon petit, gleich sind wir so weit …“

Statt ihre Behandlung einzustellen, griff sie erneut in ihren Salbentopf und strich einen Finger voll davon auf seinen Bauch, auf dem sie ihre Hände nun eifrig kreisen ließ. Langsam aber unaufhaltsam begann sein Penis hart zu werden, er dehnte sich aus und wölbte den Stoff der culotte bis hinauf zum Bund. Marie war dieses Geschehen nicht entgangen, sie fuhr mit dem Finger wie aus Versehen unter den Bund und berührte für einen winzigen Moment die empfindliche Spitze. Er stöhnte auf, hob das Becken an und wollte sich auf die Seite drehen, doch sie hatte das Band gefasst, dass seine Hose verschloss, und löste den Knoten ohne Mühe.

„Was tust du da?“, versuchte er zu protestieren, während sie ihm die Hose ein wenig herunterschob und sein erregtes Glied entblößte.

„Schön brav stillhalten“, flüsterte sie lächelnd. „Du willst doch gesund werden, oder?“

„Aber …“

Sein Penis hob sich ein wenig von seinem Bauch in die Höhe, er war dick und hart angeschwollen, die Wölbung an der Spitze glänzte rosig. Als Maries Finger zart an dem Phallus entlangstrichen, überließ sich Claude stöhnend ihrer Führung. Immer fester fuhren ihre Hände über sein entblößtes Glied, schlossen sich enger und enger darum und rieben auf und nieder. Er spürte, wie heiße Feuerflammen seinen Leib durchzuckten und sich in seinem Geschlecht vereinigen wollten. Dann drängte sich Maries energische Hand zwischen seine Schenkel und fasste seine geschwollenen Hoden, um sie zu massieren. Er schrie, stellte die Knie auf und hob das Gesäß an, wand sich vor Lust unter ihren kundigen Händen und spürte, dass sein heißes, fieberndes Glied nun gleich explodieren würde.

„Ist es schön so, mon petit?“, hörte er sie flüstern, während sie seine Hoden rieb und streichelte.

Sie hatte sich tief zu ihm hinuntergebeugt, und er konnte den Ansatz ihrer Brüste sehen, die im Takt ihrer Bewegung auf und nieder wogten.

„Marie“, stöhnte er. „Mach weiter. Hör nicht auf. Hör bitte nicht auf …“

Sie berührte mit ihren Lippen sacht den steil aufgerichteten Penis, vollführte mit der Zunge einen kleinen Wirbel auf der zuckenden Spitze und hob dann das Gesicht zu ihm.

„Brav, mon petit. Jetzt wirst du dich ein wenig ausruhen. Später gibt es mehr davon.“

„Nein“, stöhnte er sehnsüchtig. „Geh nicht, Marie. Marie …“

Doch sie hatte schon das Tablett gefasst und ging damit unbarmherzig aus dem Zimmer. Zurück auf dem Nachttisch blieb einzig der Kräutertee, der jetzt nur noch lauwarm war. Claude sank in sich zusammen, machte einige missglückte Versuche, sein erschlafftendes Glied wieder zu beleben und gab es schließlich missmutig auf.

Was für ein hinterlistiges, gemeines Frauenzimmer! Erst machte sie ihn heiß, zeigte ihm alle Wonnen des Paradieses, und dann schlug sie ihm die Tür vor der Nase zu. Na warte. Er würde sich schon noch holen, was sie ihm heute versagt hatte.

Eine halbe Stunde später war er aus dem Bett und stapfte wütend und schwitzend durch das hohe Ufergras des kleinen Bachlaufes. Mücken umschwärmten ihn, setzten sich auf seinen bloßen Nacken, stachen sogar durch die seidenen Strümpfe hindurch in seine Waden. Der Bach war durch das hochstehende Gras überhaupt nicht zu sehen, nur das Plätschern und Rauschen zeigte an, dass er infolge des gestrigen Regens angeschwollen war. Claude zerklatschte eine fette Mücke, die sich auf seiner Stirn niedergelassen hatte und blinzelte durch die überhängenden Zweige einer Weide.

Dort hinten war das Bachbett verbreitert, dicke Steine umrandeten den Wasserlauf, man hatte ringsum das Gras gemäht. Es war der Waschplatz der Dorffrauen. Er hatte hier vor einigen Wochen mit Christian und René gestanden – im Buschwerk verborgen – und den Frauen bei der Arbeit zugesehen. Sie hatten die Röcke hochgebunden, sodass die meist drallen Waden zu sehen waren, und wenn sie sich bei der Arbeit vornüber beugten, sah man ihre Brüste. Die meisten waren jedoch fett und hässlich, nur René hatte gemeint, er würde bei der einen oder anderen gern einmal zulangen.

Jetzt war der Platz leer, nur ein paar Vögel hüpften auf den Steinen herum, und eine schwarz-weiße Katze schlich auf Mäusejagd über die Wiese. Gerade wollte Claude seinen Weg fortsetzen, da hörte er ein Geräusch. Kein Zweifel, es war das Klappern von Holzschuhen. Gleich darauf erschien eine Frau, die einen Wäschekorb auf dem Rücken trug. Sie hatte schwarzes Haar – eine Seltenheit hier in der Gegend – und etwas an ihrem Gang verwirrte ihn. Es war die Art, wie sie ihre Hüften bewegte, ein anmutiger und ungeheuer aufreizender Schwung war darin.

Sie lief hinunter bis zum Bachlauf und stellte dort aufseufzend ihren Korb ab. Dann richtete sie sich auf und schien nach Luft zu ringen. Sie strich mit den Händen über ihre Brust – viel war da nicht zu sehen – und ihre Miene drückte Schmerz aus.

Claude spürte, dass er gleich niesen würde. Vorsorglich hielt er sich die Nase zu – es wäre schade gewesen, das Mädel zu vertreiben. Als er ihr Gesicht jetzt von der Seite betrachtete, stellte er fest, dass sie verflucht hübsch war. Lange Wimpern beschatteten ihre Augen, die Nase war gerade und fast edel, die Lippen aufgeworfen und voll. Ihr Kinn war ein wenig vorgeschoben – sie musste einen harten Willen haben, die kleine Dorfschönheit.

Claude erwartete, dass sie sich jetzt ihrem Wäschekorb zuwenden würde, doch er sah sich getäuscht. Stattdessen warf sie einen prüfenden Blick in die Runde und nestelte dann ungeduldig an ihrem Rockbund. Ihm verschlug es fast den Atem: Die Kleine zog sich aus.

Mit weit aufgerissenen Augen sah er zu, wie sie die Röcke abstreifte und das lange Hemd über den Kopf zog. Darunter trug sie ein merkwürdiges Kleidungsstück, das an eine enge Wurstpelle erinnerte und bis zu ihren Knien reichte. Sie machte sich daran, diese zweite Haut abzustreifen, in dem sie sie von unten her fasste und langsam an ihrem Körper hochzog.

Wie gebannt starrte er auf das, was sich nun vor seinen Augen enthüllte. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, und er erblickte ihre rosigen Oberschenkel, dann glitt der Stoff bis zu ihrer Taille, und ein bezaubernder Po kam ans Licht. Claude spürte seinen Puls wild schlagen, die Halsschmerzen waren vollkommen verschwunden, dafür begann sein Glied sich langsam aufzurichten und drückte gegen den Stoff der Hose. Was für ein Anblick. Das war keine fette Dorfdirne – diese bezaubernde Hinterfront schien aus jenen Wandfresken zu stammen, die einige Salons des Schlosses zierten. Rund und doch nicht zu üppig, jede Pobacke ein wenig größer als eine gespreizte Männerhand und von rosiger Farbe.

Sie schien Mühe zu haben, sich ganz aus der Hülle zu schälen, rupfte und zog und bewegte sich dabei hin und her. Dann hatte sie sich endlich befreit, zog die weiße Raupenhülle über den Kopf und warf sie mit zornigem Schwung auf die Wiese. Aufatmend stand sie in ihrer Nacktheit, rieb sich Brüste und Bauch mit den Händen, und Claude verspürte einen Wirbel, der ihm von unten herauf bis in den Kopf stieg und seine Sinne verwirrte.

Er trat einen Schritt vor, ein Zweig knickte unter seinem Stiefel, und die kleine Najade schrak zusammen.

„Warte!“, rief er.

Sie raffte das am Boden liegende Hemd an sich und hielt es sich vor.

„Ich will dir nichts tun. Warte doch!“

Er stolperte aus dem Gebüsch heraus, blieb mit dem Stiefel an einer Wurzel hängen und wäre fast gestürzt.

„So lauf doch nicht weg!“

Aber die Kleine war schon davon, flussaufwärts sah er sie durch das Gras hüpfen, das lange schwarze Haar hatte sich aufgelöst und wehte hinter ihr her. Er setzte ihr einige Sprünge nach, dann gab er es auf. Er war zu langsam.

Sein Blick fiel auf den gefüllten Wäschekorb, den sie am Bachufer zurückgelassen hatte. Ein boshaftes Grinsen überzog sein Gesicht. Die Kleine würde noch bereuen, davongelaufen zu sein.

Er fasste den schweren Korb und schüttete die Kleidungsstücke in den Bach. Die angeschwollenen Fluten trugen die Sachen rasch mit sich fort.

Der junge Comte saß in der Bibliothek und las das Schreiben, das die Post aus Paris gebracht hatte.

Mein liebster Freund!

Sind die Freuden des Landlebens denn gar so süß, dass sie Euch völlig daran hindern, mir ein Lebenszeichen zu senden? Bereits zweimal habe ich Post geschickt und keine Antwort erhalten. Bei allem, was ich bereits für Euch getan habe und weiterhin zu tun bereit bin, stimmt mich Eure Gleichgültigkeit traurig. Sagt mir den Grund dafür, liebster Christian, warum Ihr Eure zärtliche Freundin und großzügige Gönnerin so schmählich im Stich lasst.

Lasst Euch gesagt sein, dass der Zorn eines jungen Königs nicht ewig währt. Allein meine herzliche Zuneigung zu Euch wird niemals enden.

Marguerite de Fador

Christian ließ den Brief auf den Schreibtisch sinken und sah nachdenklich auf das Gemälde seiner Mutter, das ihn von seinem Platz über dem Kamin herab anblickte. Mama hatte Mme de Fador nie gemocht – kein Wunder. Die schöne Marguerite war die Geliebte von Christians Vater gewesen, des Comte Bernard de Saumurat. Ein Mann, der am Hofe Ludwigs XIII. und später unter der Regentschaft Annas von Österreich eine wichtige Rolle gespielt hatte. Eine Rolle, die sein Sohn Christian nach dem Tod des Vaters ebenfalls zu spielen gedachte – am Hof des jungen Königs, Ludwig XIV. Doch es war anders gekommen. Nach anfänglich raschem Aufstieg hatte ihn ein einziger unbedachter Satz seine Karriere gekostet.

„Er tanzt so elegant wie ein Bär in Stulpenstiefeln.“

Diese Bemerkung über die Tanzkünste des jungen Ludwigs war dem König überbracht worden, und der eitle Herrscher hatte Christian von diesem Tag an seine Gunst entzogen.

Enttäuscht und zornig war Christian auf seine Besitztümer in der Normandie gereist. Den Rat seiner Gönnerin Mme de Fador, sich dem König untertänig zu Füßen zu werfen und seine gnädige Verzeihung zu erbitten, befolgte er nicht. Er war der Comte Christian de Saumurat, Sohn eines alten normannischen Adelsgeschlechtes, das schon unter Wilhelm dem Eroberer gekämpft hatte. Er war kein Speichellecker.

Ein langer Winter auf Schloss Saumurat hatte ihn jedoch gelehrt, dass das Landleben alles andere als abwechslungsreich war. Zuerst hatte er sich der Jagd ergeben und Spaß daran gehabt, seine Reitkünste zu erproben. Dann hatte ihn die Bibliothek seiner Mutter gefesselt, und er war in ferne Zeiten und Länder abgetaucht. Später hatte er gemeinsam mit René und Claude den Weinkeller durchforscht und zahlreiche, immer verrücktere Unternehmungen gestartet: Nächtliche Ritte in Vermummung, die die braven Dorfbewohner zu Tode erschreckten, wilde Reiterspiele mit hölzernen Lanzen und Schildern, lebensgefährliche Floßfahrten auf dem Flüsschen zu Füßen des Schlosses. Auch hatte René so manche dralle, blonde Dorfschönheit aufs Schloss gelockt, und man hatte sich fröhlichen Badezeremonien und anderen Vergnügungen hingegeben. Die Mädchen zeigten sich willig, viel zu willig, und Christian langweilte sich bald.

Jetzt war es Frühling, und er spürte, dass er es nicht mehr länger aushalten würde. Frankreichs Herz schlug in Paris. Und Christian wollte diesem Herzen nahe sein.

Aus der Schreibmappe zog er entschlossen ein Blatt Papier und tauchte die Feder ein. Mme de Fador würde ihn begeistert empfangen, ihm sehr nützlich sein. Allerdings hatte das seinen Preis. Sie war schon um die vierzig, aber immer noch eine ungewöhnlich schöne Frau.

Christian war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Schon um seiner Mutter willen, die er geliebt hatte. Ihren Kummer hatte er erst nach ihrem Tod begriffen, doch er hatte ihn tief getroffen. Er würde Marguerite de Fador höflich und respektvoll entgegentreten. Ihr Liebhaber wollte er keinesfalls werden.

Kapitel 3

Marthe musste sich auf einen Stuhl setzen. Voller Entsetzen starrte sie in den Korb, der nur drei halb zerrissene Wäschestücke enthielt. Nur langsam wurde ihr die Tragweite des Unglücks klar. Sie würde die verlorenen Kleider ersetzen müssen.

„Ich kann nichts dafür …“, versicherte ihr Jeanne nun schon zum dritten Mal. „Der Mann ist auf mich zugelaufen, und ich bin geflüchtet …“

„Was für ein Mann?“

„Einer aus dem Schloss. Nicht sehr groß und schmal. Einer von den beiden Männern, mit denen der Comte umherreitet …“

Marthe packte sie bei den Haaren und zog sie zu sich heran. Jeanne schrie auf und wehrte sich, doch Marthes Griff war fest.

„Dachte ich es mir doch. Mit denen vom Schloss hast du dich eingelassen. Gib’s nur zu. Hast mit dem jungen Herrn im Gras gelegen, und derweil ist dir die Wäsche gestohlen worden!“

„Nein!“

Jeanne packte das Handgelenk der Mutter und riss daran – schließlich ließ Marthe sie erschöpft los.

Wütend stampfte das Mädel mit dem Fuß auf. Oh, wie sie es satt hatte, immer nur die Schuldige sein zu müssen!

„Ich hab gesagt, was wahr ist. Das kann ich schwören bei allen Heiligen! Davongelaufen bin ich, und als ich zurückgekommen bin, da war der Korb leer.“

Marthe wusste nicht, was sie glauben sollte. Die Geschichte kam ihr sonderbar vor, aber Jeannes Empörung war echt, das stand außer Zweifel.

„Wo hast das Hemd, das ich dir genäht hab’?“

Sie sah die Röte, die in Jeannes Wangen aufstieg und erriet im gleichen Moment, was geschehen war.

„Ausgezogen hast du dich. Nackt hast du dagestanden. Und da hat er dich gesehen. Ja, bist du denn so einfältig, oder tust du nur so?“

Jeanne zog sich hastig in eine Ecke der Küche zurück, doch die Mutter war jetzt zu erschöpft, um sie weiter zu schlagen. Stattdessen lehnte sie den Kopf zurück und starrte hilflos zu den hölzernen Deckenbalken hinauf. Drei Töchter hatte sie verheiratet, ein Sohn war in den Krieg gezogen und nie zurückgekommen. Dieses Kind aber, die Jüngste, war eine Strafe des Himmels. Marthe wusste wohl, wofür sie so gestraft wurde. Sie hatte dieses Kind damals zwar unfreiwillig, aber in unbändiger, nie gekannter Lust empfangen. Solche Lust konnte nur vom Teufel kommen, und der steckte auch in diesem Kind.

„Ich mach es wieder gut, Mutter“, hörte sie Jeannes bittende Stimme. „Ich will arbeiten gehen und Geld verdienen. Das bring ich dir heim, ich schwöre es …“

Marthe nickte vor sich hin. Geld verdienen? Ja, wenn sie zum Schloss ging, da würde der Comte wohl ein paar Tage lang seinen Spaß mit ihr haben und ihr vielleicht auch einen Louisdor schenken. Der Comte war großzügig, die Mädels aus dem Dorf, mit denen er es trieb, waren reich entlohnt worden.

Vielleicht würde das ihr Weg sein? Ein böser Weg, ein sündiger Weg. Aber es war ihr wohl so bestimmt. In Lust war sie empfangen worden, dieses Zigeunerkind, und die Wollust lag ihr im Blut. Sollte sie zum Schloss gehen – besser, sie gab sich dem Comte oder seinen Freunden hin, als dass Pierre mit ihr in Sünde fiel.

Marthe öffnete eine Truhe und wühlte einen alten Sack hervor. Sie legte ein paar Socken, ein altes Hemd und ein kleines Brot hinein. Geld konnte sie ihr keines geben, sie würde die Wäsche bezahlen müssen.

„Mutter?“

Fassungslos stand das Mädel, als Marthe ihr den Sack reichte.

„Geh“, sagte Marthe zu ihr. „Geh deiner Wege. Du wirst schon durchkommen. Bist ja nicht dumm. Geh und komm nie wieder.“

Jeanne nahm das Bündel und stand einen Moment wie erstarrt, als könnte sie nicht begreifen.

„Gehen? Aber wohin soll ich denn gehen?“

Marthe machte eine ungeduldige Geste. Sollte sie ihr auch noch den Weg weisen? Bei ihrer Seligkeit, das würde sie nicht tun.

„Gott der Herr wird es dir schon sagen. Geh jetzt, bevor Pierre vom Feld zurückkommt.“

Jeanne begriff, dass die Mutter es ernst meinte. Sie hatte ab jetzt allein für sich zu sorgen. Es war das, was sie sich insgeheim gewünscht hatte, trotzdem war es bitter, so fortgeschickt zu werden. Marthe war eine harte Frau, aber sie war ihre Mutter und der einzige Mensch auf der Welt, den sie liebte.

Wortlos wandte sie sich zur Tür. Auf der Schwelle drehte sie sich noch einmal um, doch die Mutter war aus der Küche gegangen. Sie wollte keine Tränen sehen.

Jeanne lud sich das Bündel auf die Schulter und ging.

Die Abendsonne stand so tief, dass man hätte glauben können, die rote Scheibe läge auf dem Hügel, um sich dort von der Mühe des Tages auszuruhen. Rötlicher Schein beleuchtete die erschöpften Gesichter der Knechte und Mägde, die von der Feldarbeit heimkehrten. Auf dem Hof des reichsten Bauern von Kerriac war bereits die Abendsuppe im Kessel zubreitet und das Brot geschnitten. Doch keiner hatte bisher an dem langen Tisch in der Küche Platz genommen, denn im Hof spielte sich ein spannendes Schauspiel ab.

„Nein!“

Das breite Gesicht des Bauern verzog sich zu einem lüsternen Grinsen. Er fasste Jeanne beim Arm und zog sie zu sich heran. Fest legte sich seine Hand um ihr Mieder, fühlte die schwellenden Brüste der jungen Frau, und sein Ton wurde weich und schmeichelnd.

„Nun komm schon. Kannst dich satt essen und bekommst eine weiche Lagerstatt.“

Jeannes Augen blitzten wütend, mit einer raschen Bewegung riss sie sich los und wich drei Schritte zurück. Der vierschrötige Mann war überrascht – er hatte nicht gedacht, dass sie so wendig war.

„Ich will mein Geld! Vier Sous waren ausgemacht. Dafür habe ich den ganzen Tag gearbeitet.“

„Das Geld bekommst du morgen.“

„Ich will es jetzt!“

„Jetzt habe ich keines. Sei jetzt still und mach kein Geschrei. Wir werden uns schon einig werden.“

Aber die junge Frau stampfte wütend mit dem Fuß auf und ließ nicht locker. Ihr Geld wollte sie. Sofort. Und sein Nachtlager könne er sich sonst wohin stecken.“

Schließlich hatte er genug. Mit einem herrischen Wink vertrieb er das Gesinde, das sich neugierig um sie versammelt hatte. Musste er sich das auf seinem eigenen Hof gefallen lassen? Von einer dahergelaufenen Zigeunerin? Er, der reichste Bauer von Kerriac!

„Verschwinde von meinem Hof! Oder du beziehst eine Tracht Prügel!“

„Betrüger! Lügner!“

Er ließ sie stehen und ging ärgerlich zum Haus hinüber. So eilig hatte er es, dass er fast auf eines der Hühner getreten wäre, die pickend und scharrend auf dem Hof umherliefen. Es rettete sich auf den Misthaufen, plusterte sich dort auf und gackerte empört.

Jeanne starrte dem Bauern nach, sie war den Tränen nah, und gleichzeitig erfüllte sie eine ungeheure Wut. Sie hatte den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet und keinen Bissen zu essen bekommen. Nur einmal hatte eine der Mägde ihr mitleidig ein Stückchen Brot zugesteckt. Und jetzt wollte er ihr nichts dafür geben.

„Dann nehme ich das Huhn als Lohn“, rief sie trotzig und packte das Federvieh am Hals. Das Huhn schlug wild mit den Flügeln und gackerte, die Knechte und Mägde machten große Augen und schauten ängstlich auf den Bauern, der kurz vor der Haustür stehen geblieben war.

„Was steht ihr da rum? Nehmt es ihr ab!“

Das Gesinde stürzte sich auf Jeanne, die mit ihrem Huhn zur Dorfstraße flüchtete. Es war ein rechter Spaß für die jungen Burschen, sie ließen dem Mädel einen kleinen Vorsprung, feixten und winkten sich zu. Dann war Jeanne auf einmal von allen Seiten umringt.

Keuchend stand sie auf der staubigen Straße, zwei Burschen hielten ihre Arme umklammert, ein dritter hatte in ihr Haar gegriffen, ein anderer hielt sie am Rock gepackt. Das Huhn flüchtete gackernd davon, schlüpfte unter einem Zaun durch und war gerettet.

Sie wehrte sich immer noch, wand sich unter dem harten Griff, spuckte die Burschen an – als einer sie anfassen wollte, biss sie ihm in den Finger. Er gab ihr eine Ohrfeige dafür, die mit lautem Gejohle quittiert wurde.

„Passt auf! Das Kätzchen hat scharfe Krallen!“

„Legt sie übers Knie und verprügelt sie.“

„Die Röcke hoch. Auf den blanken Hintern!“

„Vorsicht! Sie beißt!“

Jeanne war am Ende ihrer Kräfte. Aber sie würde nicht aufgeben. Lieber wollte sie sterben, als sich so demütigen zu lassen. Sie trat mit den Füßen um sich und erntete noch mehr Gelächter.

Vor ihren Augen erschienen gelbe Flecken. War es die Sonne? Oder der Staub der Straße? Die Burschen hörten plötzlich auf an ihr herumzuzerren.

„Aus dem Weg!“

„Eine Reisekutsche.“

Wie durch einen Nebel sah sie zwei braune Pferde auf sich zutraben, hörte das Geräusch der Hufe, das Knarren der Räder, dann wurde sie zur Seite gerissen, und die Kutsche rasselte dicht an ihr vorüber.

„Was ist da los?“

Es war die Stimme eines jungen Mannes, hell und energisch, gewohnt, Befehle zu erteilen. Der Kutscher hatte die Pferde gezügelt, der Kutschenschlag öffnete sich, und ein Mann stieg heraus. Jeanne sah voller Staunen auf seinen prächtig gestickten Rock, die weiten Hosen und die weißen Seidenstrümpfe.

„Der Comte!“

Man ließ sie los und beugte den Rücken vor dem Herrn, einige fielen sogar auf die Knie. Nur Jeanne stand aufrecht und starrte den jungen Mann an. Sie hatte den Comte hin und wieder von Ferne gesehen, wenn er mit seinen Gefährten über die Felder ritt. Er war sehr gut an dem lockigen, blonden Haar zu erkennen, das er schulterlang trug. Doch da hatte er ein dunkles Lederwams und einen lockeren Reitmantel darüber angehabt. Jetzt aber war er geschmückt wie ein Prinz.

„Bekomme ich eine Antwort?“, fragte er ungeduldig und sah in die Runde.

Einer der Knechte bewegte sich mit untertäniger Miene auf ihn zu.

„Mit Verlaub, Euer Gnaden. Wir haben eine Hühnerdiebin gefangen.“

„Eine Hühnerdiebin?“

Die dunklen Augen des jungen Mannes richteten sich mit fragendem Blick auf Jeanne. Sie schüttelte energisch den Kopf.

„Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur das genommen, was mir zustand.“

Er lächelte. Für eine Diebin war sie erstaunlich selbstbewusst.

„Dir stand also ein Huhn zu?“

Jeanne ärgerte sich über den herablassenden Ton. Er machte sich lustig über sie, der „große Herr“.