Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Moderne Zeit

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Nicolas Berg untersucht die Schwierigkeiten der westdeutschen Geschichtswissenschaft im Umgang mit dem Holocaust. Geschichte und Gedächtnis, so Charles Péguy Anfang des Jahrhunderts, stehen im "rechten Winkel" zueinander: jene verlaufe parallel zum Ereignis, dieses gehe senkrecht durch es hindurch. Nicolas Berg zeigt, wie das Verhältnis der deutschen Nachkriegshistoriographie zur NS-Judenvernichtung nur mit dem Blick auf beides zugleich historisiert werden kann. Er ergänzt den historiographiegeschichtlichen Ansatz durch die Gedächtnisgeschichte und fragt nicht nur nach dem Wissensstand im Verlauf der Jahrzehnte, sondern auch nach seiner jeweiligen Historizität und seiner Veränderung. Fokus der Analyse ist der sich wandelnde Begriff von "Auschwitz" in der westdeutschen Geschichtswissenschaft vom Ende des Zweiten Weltkrieges an bis zur gegenwärtigen Diskussion. Beleuchtet werden sowohl die Spannungen zwischen den Perspektiven verschiedener Generationen, als auch die Auseinandersetzungen um die angemessenen Theorien, Methoden und Begriffe. Dabei werden nicht nur die kanonisierten Schlüsselschriften herangezogen, sondern auch lebensgeschichtliche Texte wie Briefwechsel, Tagebücher, Erinnerungen und Autobiographien berücksichtigt, viele von ihnen aus Archivbeständen. Daß es hinter der bekannt mühevollen deutschen Geschichtserinnerung an den Holocaust eine jüdische Außenseiter-Perspektive gab, der viele Jahre lang der wissenschaftliche Wert aberkannt wurde, wird an der Ablehnung der Arbeiten von Joseph Wulf deutlich, die in der vorliegenden Studie erstmals rehabilitiert werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1340

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MODERNE ZEIT

Neue Forschungen zur Gesellschafts- und Kulturgeschichtedes 19. und 20. Jahrhunderts

Band III

Herausgegeben vonUlrich Herbert und Lutz Raphael

Nicolas Berg

Der Holocaustund die westdeutschenHistoriker

Erforschung und Erinnerung

Gedruckt aus Mittelnder Deutschen Forschungsgemeinschaftund der Jürg Breuninger Stiftung

(Frankfurt am Main)

Für Karoline und Cecilia

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

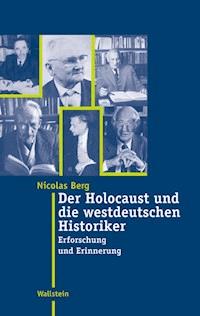

© Wallstein Verlag, Göttingen 20033., durchgesehene Auflage 2004www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus der Adobe GaramondUmschlaggestaltung: Basta Werbeagentur, Steffi RiemannAuf dem Umschlag abgebildete Personen(von links oben im Uhrzeigersinn)Joseph Wulf, Gerhard Ritter, Hans Rothfels,Martin Broszat, Hermann Heimpel, Friedrich Meinecke.Druck: Hubert & Co, Göttingen

ISBN 10: 3-89244-610-5ISBN 13 (Print): 978-3-89244-610-1ISBN 13 (E-Book, pdf): 978-3-8353-2044-4ISBN 13 (E-Book, epub): 978-3-8353-2515-9

Inhalt

1. Einleitung

2. Tragödie, Schicksal, Bruch:Auschwitz und die Paradoxien nationalgeschichtlicher Deutung

2.1. »Wellen des Zeitalters« und »Vertikale Historiographie«: Friedrich Meineckes »Die deutsche Katastrophe«

2.2. »Ein ganz dunkler Fleck auf dem deutschen Ehrenschilde«: Gerhard Ritters Entnationalisierung des Nationalsozialismus

2.3. »Bridging the gulf of these years«:Hans Rothfels und die Restituierung deutscher Fragen

3. »Historiosophie«, »Vergangenheitsbewältigung«, »Dokumentation«:Auschwitz zwischen Schuld- und Schamdiskurs

3.1. Hermann Heimpel, Reinhard Wittram und Fritz Ernst oder die »Demonstration protestantischer Bußfertigkeit« im Deutschland der 50er Jahre

3.2. »Wie schwer ist es, über Auschwitz nicht wirkungsvoll zu schreiben«: Zur Entstehung der Zeitgeschichtsschreibung am Institut für Zeitgeschichte

3.3. »Prähistorische Ausgrabungen« und »absolute Objektivität« (Joseph Wulf): Zur »Verschobenen Historiographie« von Quelleneditionen und Dokumentensammlungen

4. Totalitarismus, Faschismus, Antisemitismus:Auschwitz und der Rahmen theoretischer Modelle

4.1. Judenvernichtung als Thema in frühen Gesamtdarstellungen des Nationalsozialismus: Die Grenzen des Konzepts »Totalitarismus«

4.2. Die zweite Verdrängung: Faschismus als Vermeidungsdiskurs

4.3. Der Verlust der dritten »Säule der Hölle«:Hannah Arendts Deutungen der Konzentrationslager und des Eichmann-Prozesses

5. Intentionalismus, Funktionalismus, Konzeptualismus:Auschwitz und die Wertung von Struktur und Verantwortung

5.1. »Auf ein drittes Bild hinarbeiten, das den Zeiten standhalten kann…« (Hermann Mau):Zur Frühgeschichte des funktionalistischen Interpretationskonzepts

5.2. »Eine Art nachträgliches Sach-Interesse an dem Verhandlungsgegenstand« (Martin Broszat): »Sachlichkeit«, »Funktionalismus« und »Struktur« in Täterargumentationen

5.3. Weder summierte Erforschung noch progressive Erinnerung: Von Betroffenheit und Sachlichkeit in der Arbeit der Historiker

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Danksagung

Personenregister

1. Einleitung

Gedächtnis als Konflikt:Zwischen zuviel und zuwenig Erinnerung

Die Geschichte der Bundesrepublik ist ohne die Aufforderung, sich an die nationalsozialistische Zeit zu erinnern, kaum zu verstehen. Bereits in seiner ersten Rede im Bundestag am 12. September 1949 sagte Bundespräsident Theodor Heuss, es sei eine »Gnade des Schicksals« beim Einzelnen wie bei Völkern, daß »Vergessen« möglich sei, aber es bereite ihm Sorge, »daß manche Leute in Deutschland mit dieser Gnade Mißbrauch treiben und zu rasch vergessen« wollten.1 Zusammen mit dem Hinweis auf die versöhnende Kraft des Vergessens gab Heuss hier zugleich der Befürchtung Ausdruck, daß die Ereignisse des Dritten Reiches im kollektiven Gedächtnis der Deutschen nur wenige Jahre nach der Zäsur vom Mai 1945 zuwenig sichtbar seien.

Diese Äußerung markiert offensichtlich ein gedächtnistheoretisches Grundproblem. Die Auseinandersetzung um den Nationalsozialismus, ob auf der Ebene spezialisierter Fachleute oder in der allgemeinen politischen Öffentlichkeit, kann als Konflikt zwischen der Angst eines »Zuwenig« und der Sorge vor dem »Zuviel« beschrieben werden. Die Warnung von Heuss enthielt die gesamte Ambivalenz des Gedächtnisthemas und war hier keinesfalls gleichbedeutend mit einem Erinnerungsappell. Sie zielte weniger auf eine Kritik des Vergessens insgesamt, sondern drückte vielmehr ein Unbehagen angesichts einer unnatürlich schnellen – und somit falschen – Inanspruchnahme von etwas sonst durchaus Berechtigtem aus. Heuss gab hier dem Vergessensthema ein doppeltes Vorzeichen: Wo es als »Gnade« von allein eintrete, sei es etwas Gegebenes, wer es dagegen herbeizuzwingen versuche, mißbrauche ein fragiles Recht, das ihm nicht allein und nicht auf diese Weise zustehe.

Die Relevanz des Themas für die Geschichte der Bundesrepublik ist damit angedeutet. Paul Nolte hat kürzlich die Geschichte der Historisierung der Bundesrepublik anhand von drei leitmotivischen Konzepten typologisiert, die in gewisser Weise auch als aufeinanderfolgende Phasen auszumachen sind. Er unterschied das Konzept »Restauration« als frühestes Denkmodell der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bonner Demokratie von einer Phase, in der primär die Modernisierungsleistung der Gesellschaft herausgestellt wurde. Das dritte Interpretationsmodell nannte er »Nachgeschichte des ›Dritten Reiches‹« – ein Ansatz, wie Nolte hervorhob, der die Geschichte der Bundesrepublik primär von den vielfältigen Versuchen geprägt sah, »zwischen Erinnerung und Distanzierung, zwischen Bewältigung und Vergessen ein Verhältnis zur NS-Geschichte zu gewinnen«.2 Diese dritte Konzeptualisierung ist in der vorliegenden Fallstudie in geradezu idealtypischer Weise zugrunde gelegt. Man hat zu Recht darauf hingewiesen, daß das Thema »Nationalsozialismus« mit all seinen Antagonismen und Ambivalenzen vor allem aus zwei Gründen für die westdeutsche Nachkriegsgeschichte zur förmlichen »Reflexionsgeschichte« wurde.3Erstens existierte ständig und unabhängig vom Zeitpunkt in den 40 Jahren Geschichte der alten Bundesrepublik eine symbolische Präsenz des Themas, ein Wissen noch im Schweigen, ein Zurückweichen noch in den kritischsten Nachforschungen. Solche Gegenläufigkeiten sind ernst zu nehmen, auch dort, wo sie Kritik und Korrektur fordern – sie stehen im Zentrum dieser Arbeit. Insgesamt nötigt, zweitens, dieses Thema samt seinen theoretischen und politischen Idiosynkrasien auch zur Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit, die es legitimieren, anhand der Äußerungen zum Nationalsozialismus, seinen Verbrechen, deren Ursachen und Folgen auch eine Art von mentalitätsgeschichtlicher Einsicht in den Zustand der politischen Kultur zu gewinnen.4 In der Konsequenz hieraus wurde für die vorliegende Arbeit nur auf Texte zurückgegriffen, die diese Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit in den Bemühungen um Verstehen überhaupt erkennen lassen, andere werden nur beiläufig diskutiert, in den Fußnoten genannt oder ganz außer acht gelassen. Ausgangshypothese ist, daß die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sich unablässig mit Auschwitz hat befassen müssen, »ohne daß ein Ende absehbar wäre«:5

»In immer neuen Schockwellen erreichte dieses Faktum das Bewußtsein der zivilisierten Gesellschaften. Es zeigte, was im Extremfall möglich ist; es führte den Menschen vor, daß sie von einem Moment auf den anderen fabrikmäßig in brennbare Materie, in Fett, Haare und Knochen zu verwandeln waren, ohne daß die menschliche Natur derer, die das ins Werk setzten, revoltiert hätte. So wurden die Bilder von Auschwitz nicht nur die Quelle eines namenlosen Grauens, mit dem jeder Mensch, der nach 1945 zur Welt kam, irgendwann konfrontiert wurde, sondern darüber hinaus das Motiv einer kaum zu widerlegenden Verzweiflung an der Humanität. Hier waren nicht einfach Bestien am Werk gewesen, sondern Techniker, Beamte, Soldaten, Familienväter, Mitglieder einer hochzivilisierten Nation. Sie hatten in den Vernichtungslagern einen moralfreien und mitleidslos funktionierenden Kosmos aufgebaut, in dem das Böse, die größte denkbare Mitleidlosigkeit, zum Selbstzweck wurde, in dem ein Menschenvolk dem anderen das Recht aberkannte, die Erde zu bewohnen. Damit ist die Erinnerung bis heute nicht fertig geworden […].«6

In dieser jüngst für eine Jahrhundertbilanz beigesteuerten Beschreibung, sie stammt aus einem Essay von Gustav Seibt, kommt eine Art von konsensualer heutiger Definition über die Bedeutung der Vernichtungslager zum Ausdruck, der hier noch zwei Ergänzungen an die Seite gestellt werden sollen. Zum einen scheint die Tatsache, dass die Erinnerung überfordert ist, in Deutschland mehr noch als in anderen Ländern zu gelten. Anders konnotiert als für die Opfer der Vernichtung, handelt es sich nichtsdestotrotz im deutschen Kontext um eine »negative Erinnerung«,7 weil hier das factum brutum der NS-Verbrechen eine Tätergeschichte impliziert und zugleich nie anders als in der Modalität des »Wir« zu haben war – ob dies nun ausgesprochen wurde oder nicht. Zweitens konnte es kaum anders sein, als daß diejenige Profession, die für Vergangenheit »zuständig« ist, die der Historiker, durch diese Frage in einer besonderen Art und Weise aufgerufen war, gegen die Überforderung der Erinnerung anzugehen, mehr noch, als dies für andere Berufsgruppen oder für Intellektuelle im allgemeinen zutrifft. Die Themenstellung: »Der Holocaust und die westdeutschen Historiker« ist in diesem Sinne als gedächtnistheoretische Problemgeschichte angelegt und zielt nicht auf eine möglichst vollständige Diskussion aller hier subsumierbaren Texte, ja nicht einmal auf alle zitierbaren Autoren, die sich zu Wort gemeldet haben.

Betrachtet man das Thema exemplarisch und unter der hier skizzierten Voraussetzung der »Schockwellen« angesichts des eingetretenen Extremfalls und geht man eher von einer überforderten Erinnerung aus als von Strategien der Verweigerung, so öffnen sich andere Ausblicke. In der Retrospektive erscheint dann eher die Dominanz des Themas in Kunst, Literatur, Öffentlichkeit und Wissenschaft als ein Signum der letzten fünfzig Jahre. Die Erinnerungen an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen waren in ihren verschiedenen Formen zwar von solchen unregelmäßig aufkommenden Schockwellen geprägt, die Intensität der Beschäftigung mit dem Geschehen zwischen 1933 und 1945 hat mit der Zahl der Jahre seit dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft jedoch ohne Zweifel insgesamt zugenommen, wenn auch nicht kontinuierlich. Dies stellte Hermann Lübbe bereits 1983 mit unverhohlener Skepsis im ersten Satz seines vielzitierten Aufsatzes Der Nationalsozialismus im Bewußtsein der deutschen Gegenwart fest, ohne absehen zu können, daß die stetig anwachsende Einsicht in die Folgen des Nationalsozialismus in Öffentlichkeit und Wissenschaft damals erst eigentlich ihren Anfang nahm.8 Offensichtlich handelt es sich bei der Verknüpfung von Verbrechen und Erinnerung um ein besonderes Thema oder zumindest um das Problem einer besonderen »Evidenz der Vergangenheit«, die weder einer individuellen noch einer kollektiven »Logik« folgte und die auch die Geschichtsschreibung in den Bann der Geschichte schlug, wie dies Dirk Blasius einmal ausdrückte.9

Im »Bann der Geschichte« – damit ist gemeint, daß dieser Teil der deutschen Geschichte mit besonderen Problemen befrachtet ist, die einen steten Appell an jene zu formulieren scheinen, die sich ihr zuwenden. Im »Bann der Geschichte« – dies legt eine Übermächtigkeit des realen Geschehens und eine von ihm ausgehende andauernde Wirkung nahe, eine Wirkung, die auf längere Zeit betrachtet so etwas wie die eigentliche Lehrmeisterin wurde, die langsam und retrospektiv über das Ereignis selbst aufklärte. Auf die Bedeutung der jeder simplen Chronologie sich entziehenden Wirkungsgeschichte ist oft hingewiesen worden, weil immer wieder zu Recht angemerkt wurde, daß »paradoxerweise die zentrale Stellung dieser Ereignisse im heutigen historischen Bewußtsein viel ausgeprägter zu sein [scheint] als vor einigen Jahrzehnten«, als die Geschichte noch Teil der Lebenserinnerung der deutenden und forschenden Intelligenz war.10 Die kollektive Erinnerung nimmt zu, wo die individuelle abnimmt; neben der Unmöglichkeit der Quantifizierbarkeit von Gedächtnisinhalten und der rezeptionsgeschichtlichen Inversion von Ereignis und Wirkung ist das Verhältnis von individueller und kollektiver Erinnerung eine dritte Gedächtnisparadoxie, die in dieser Arbeit zugrunde gelegt wird.11

Während Heuss in dem eingangs zitierten Beispiel vor dem Mißbrauch des Vergessens warnte, zielt heute, über fünfzig Jahre später, die entsprechende Warnung immer häufiger auf das »Zuviel« an Erinnerung, und dies keineswegs allein in Deutschland.12 Diese Sorge, wie sie beispielsweise anläßlich der Einweihung des Washingtoner Holocaust-Museums in den 90er Jahren der jüdische Schriftsteller Leon Wieseltier beschrieb, hat innerhalb des Kontextes, in welchem sie entstand, und vor dem spezifischen Hintergrund der Äußerung natürlich eine eigene Bedeutung. Wieseltier charakterisierte hier Erinnerung als Mischung aus notwendiger Rettung und falscher Beruhigung zugleich und schrieb: »Zu wenig Erinnerung verhöhnt die Katastrophe; aber dasselbe gilt für ein Zuviel.«13 Solche und ähnliche Einschätzungen sind bis in die jüngste Zeit hinein häufig zu finden, etwa bei Imre Kertész oder Josef H. Yerushalmi. Es sei entsetzlich, sich an zuviel erinnern zu müssen, »noch entsetzlicher aber ist das Vergessen.«14 Als Sprechakt sind sie nur in ihrem Kontext zu verstehen, und es ist keineswegs gleichgültig, ob solche Befürchtungen in den späten 40ern oder Mitte der 90er Jahre, in Deutschland oder in den USA, von einem Staatsoberhaupt oder einem Schriftsteller, anläßlich der Eröffnung einer Legislaturperiode oder eines Museums zur Erinnerung an die Vernichtung der Juden, aus deutscher oder jüdischer Sicht formuliert werden.

Die Mißverständnisse aber und die mitunter unüberwindlich erscheinenden Kommunikationsbarrieren prägten vor dem Hintergrund des Zuviel-Zuwenig-Problems gerade im Hinblick auf die Historiographie des Holocaust den Austausch zwischen deutschen und jüdischen Wissenschaftlern und Intellektuellen auf besondere Weise, und das immer wieder neu. Man hat zu Recht die Frage gestellt, ob es sich nicht eigentlich um »zweierlei Holocaust« handele.15 Im historischen Rückblick fällt hierbei nicht so sehr der Konflikt an sich, sondern das deutsche Erstaunen über ihn in den Blick. Doch auch wenn in solchen Konflikten die Dichotomie unterschiedlicher Perspektiven besonders auffällig zu sein scheint, sollten die Auseinandersetzungen den Blick auf die Gemeinsamkeiten, die die Kontroversen umfassen, nicht völlig verstellen.16 Alle diese Aporien kreisen um das Problem, daß offensichtlich ein Zuwenig an Erinnerung oder ein Zuviel an Vergessen bestimmbar zu sein scheinen, nicht aber die richtige Balance zwischen beidem. In der deutschen Diskussion bleibt es ein besonders sensibel wahrgenommenes Faktum, daß die Problematik zwischen zuviel und zuwenig Erinnerung nicht auflösbar zu sein scheint, weder durch die Einführung von öffentlichen Gedenktagen oder den Bau von Museen, Gedenkstätten oder Mahnmalen noch durch die enormen Anstrengungen der wissenschaftlichen Forschung, wie sie verstärkt in den letzten 10 bis 15 Jahren unternommen wurden. Wie immer man sich zu dieser Paradoxie verhalten möchte, es bleibt der Partitur des Themas eingeschrieben, daß Gedächtnis ein Konflikt-Thema ist, daß es primär in seiner Unvollständigkeit und Begrenztheit, seiner Zeitgebundenheit und Einseitigkeit sichtbar wird und stets im Widerspruch zu anderen Erinnerungen steht. Seine Fragilität erweist sich beim Anwachsen und Abnehmen, in einem »Zuviel« oder »Zuwenig«, nicht dagegen in einem richtigen Maß der Erinnerung, auf das man sich einigen könnte. In diesem Zusammenhang ist der Gedanke Peter Burkes in seiner unübertrefflichen Formulierung bekanntgeworden, der von der Zusammengehörigkeit von »Erinnerungskonflikten« und »Konflikterinnerungen« sprach.17 Der Holocaust stellt in exemplarischer Weise eine solche Konflikterinnerung dar, die weder durch eine szientistische Herangehensweise objektiver Geschichtsschreibung noch durch einen Konsenswunsch im argumentativen Kompromiß außerhalb akademischer Ordnung stillgestellt werden kann. Wer Erinnerung von wem einfordert, mit welchen Gründen dieser Appell versehen wird, was an Erinnerungen warum bedeutungsvoll eingeschätzt und für gedächtniswürdig erachtet wird und – nicht zuletzt – wessen »Vergangenheitsversion«18auf Kosten welcher konkurrierenden aufgezeichnet wird – all das manifestiert sich auch in den Auseinandersetzungen von Historikern und bildet das Zentrum der vorliegenden Studie.19

Zum Verhältnis von Forschung und Quellen

Indem das diffizile Erinnerungsproblem, das »negative« bzw. das »verletzte Gedächtnis« und der Prozeß zwischen Erinnern und Vergessen, Konstruktion und Authentizität in den Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit gerückt wird, ändert sich auch das Verhältnis von Quellenanalyse und Forschungsdiskussion.20 Da die vielfältigen Kompromisse zwischen Erforschung und Erinnerung selbst Thema werden, sind beide Bereiche nicht in traditioneller Weise voneinander zu separieren. Wenn im folgenden Texte deutscher Historiker zu Judenverfolgung und ›Endlösung‹ zwischen 1945 und 1990 noch einmal gelesen werden, wird somit die Forschung zur Quellenbasis. Analysiert werden Aspekte der Entstehung einer »Geschichte«, oder anders formuliert: die Geschichte der Entwicklung der Forschung und Suchbewegungen wissenschaftlicher Erkenntnis.

Vor dem Hintergrund einer solchen Ausgangshypothese kann es in der Tat nicht darum gehen, jene zumeist »manichäische Sicht akademischer Ordnungsversuche«21 zu wiederholen oder fortzuschreiben, die zu Recht kritisiert wurde, weil sie zuweilen zur Entscheidung zu zwingen scheint, die selbst wiederum fast schon erkenntnisverhindernden Charakter annimmt. Ob der Holocaust die Konsequenz von Hitlers Wahnideen oder Ergebnis gesellschaftlicher Gleichgültigkeit war? Ob er eine »machinery of destruction« inmitten der zivilisierten Welt des 20. Jahrhunderts darstellte oder eine verwirklichte destruktive Phantasie jener ideologisch verblendeten Weltanschauungskrieger? Ob er eine Variante in den Planspielen des social engineering gewesen ist oder Ausdruck des wider alle Vernunft in Gang gesetzten Atavismus des Hasses? Ob er spezifisch deutsch genannt werden kann oder als ein Zeichen der allgemeinen europäischen Krisen des Totalitarismus zu erinnern ist? Ob er in seinem Kern barbarisch-irrational oder rational war wie die Moderne selbst? Ob besser funktional oder intentional zu erklären? Als ein Ereignis eskalierender institutioneller Gewalt oder in seiner Logik der kalten Technizität unseres Zeitalters? Als eine »projektive Konfliktüberwindung«? Oder als Erfüllung eines Jahrzehnte und länger gehegten »Erlösungsantisemitismus«? Vollbracht von ganz normalen Männern oder jenseits hermeneutischer Zugänglichkeit? Ein säkularer Einbruch, der unsagbar bleibt oder historisierbar wie jedes andere Thema? Ergebnis einer longue durée oder »gestaute Zeit« (Dan Diner)? Eher im »Schmelztiegel des Romanciers« oder auf dem »Amboß des Historikers« (Yosef H. Yerushalmi) repräsentierbar?

In diesen Fragen sammeln sich die Kurzexzerpte jener Debatten aus bald sechs Jahrzehnten Erklärungsanstrengungen des nationalsozialistischen Genozids im Westen bzw. dem vereinigten Deutschland nach 1989/90. Sie bilden das Terrain für das Thema, aber nicht ihre Beantwortung, sondern ihre Historisierung, also ihre Vorgeschichte und ihre Verortung in der Zeit, in der sie entstanden sind, ist Aufgabe der folgenden Kapitel. Man mag dabei zuweilen der Versuchung erliegen, die Dichotomien dieser Herangehensweisen synthetisch zu schlichten, denn es wird immer offenkundiger, daß wir mit der Heterogenität der Erklärungen auch verschiedene Ereignisse memorieren, deren intellektuelle Inkompatibilität zunehmend zum Problem geworden ist.22

Der Forschungsstand im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie ist also nicht ganz im traditionellen Sinne zu taxieren, und das aus drei Gründen. Er ist, erstens, aufgrund der Fragestellung nicht gleichzusetzen mit dem Stand der Forschung zum Holocaust selbst.23Zweitens synthetisiert er sich aus der gleichzeitigen geschichtswissenschaftlichen Lektüre von empirischen und theoretischen Arbeiten, die sich selbst mehr und mehr aus dem Weg zu gehen scheinen – weniger bei Einzelstudien, aber im Hinblick auf das Gesamtthema.24Drittens kann er nicht ohne interdisziplinäre Überschreitung der Grenzen der historischen Fachwissenschaft beschrieben werden, denn wesentlichen Einfluß auf das Nachdenken über das Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis hatte die Kulturwissenschaft im allgemeinen und Literatur- und Medienwissenschaften im speziellen.25

Für das spezifische Erkenntnisinteresse des Gesamtrahmens der Arbeit wurde an den älteren und nach wie vor wichtigen Arbeiten bzw. Sammelbänden zur deutschen Geschichtswissenschaft angeknüpft, wie z.B. an Ernst Schulins Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch von 1979, an den von ihm herausgegebenen Sammelband Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg von 1989 oder an der neunbändigen Aufsatzsammlung zu deutschen Historikern.26 Unverzichtbar waren natürlich auch die bibliographischen Einführungen zur Deutungs- und Interpretationsgeschichte des Nationalsozialismus, allen voran Ian Kershaws mehrfach überarbeiteter Überblick Der NS-Staat und die weniger prominente und auch weniger strukturierte, aber wertvolle und materialreiche Einführung in Hitler-Interpretationen von Gerhard Schreiber – um nur diese beiden zu nennen.27 Für die empirischen und ideologiekritischen Aspekte der deutschen Geschichtswissenschaft blieben natürlich auch Pionierstudien zur Historiographiegeschichte, wie die von Winfried Schulze aus dem Jahre 1989 oder das ältere, vor kurzem neu aufgelegte Buch von Georg G. Iggers über die deutsche Geschichtswissenschaft Vorbild. Beide waren unverzichtbare Grundlage einer neu fokussierten Fragestellung, beide haben den Status einer grundlegenden Einführung bzw. den eines Klassikers längst erreicht.28 Dennoch galt es, um exemplarisch bei diesen wichtigsten Büchern zu bleiben, die Akzente völlig anders zu setzen, wenn die Frage nach der Thematisierung des Holocaust gestellt wird. Während Schulze eine viel breitere Rekonstruktion deutscher Geschichtswissenschaft zwischen 1945 und 1965 anstrebte und dieses wiederum primär auf institutioneller Ebene durchführte, beschrieb Iggers’ weit ins 19. Jahrhundert ausgreifende Studie, deren Titel in der deutschen Übersetzung dabei seine Hauptintention gar nicht spiegelte, eine Art von Vorgeschichte des Bruches, ja, sie thematisierte eher den ideologischen Anteil deutscher Historiker an ihm. Für ein wirkungs- und rezeptionstheoretisches Interesse waren beide Bücher in ihrem zeitlichen Horizont zu schmal (Schulze) bzw. viel zu weit (Iggers), und in ihrer Fragestellung waren beide dafür gleichzeitig zu umfassend. Es galt nicht noch einmal, wie Iggers dies vorgelegt hatte, die theoretischen Voraussetzungen und politischen Wertvorstellungen der deutschen Historiker zu analysieren (und das vor allem im Rückgriff auf die lange Fachtradition seit Ranke), sondern in dieser Arbeit wurde statt dessen der Blick auf die konkreten interpretatorischen Schwierigkeiten deutscher Historiker bei einem einzigen Thema, nämlich dem der Judenvernichtung, gelenkt. Dabei sollte weniger Ideologie unterstellt werden, sondern stärker die lebensgeschichtliche und generationelle, mithin also historisch gewordene Perspektive der Historiker ermittelt werden. Gerade das aber konnte und wollte auf der anderen Seite auch Schulze nicht leisten, weil er den Aspekt der individuellen Erinnerungen eher als Informationsquelle für den Wiederaufbau der deutschen Geschichtswissenschaft nutzte, nicht aber die Spannungen und Ambivalenzen zwischen Erinnerung und Erforschung, zwischen Leben und Werk einzelner Vertreter des Faches zum Ausgangspunkt nahm, sondern sozusagen »das Fach selbst«. Zudem, so scheint mir, lassen sich die von ihm in seiner Einleitung unter der Überschrift »Geschichtswissenschaft und Zeiterfahrung« entwickelten differenzierten Fragen, wie die Historiker die Katastrophe des Nationalsozialismus verarbeitet haben, tatsächlich eher beantworten, wenn man nicht das ganze Fach untersucht, sondern eine Problemgeschichte in exemplarischer Absicht ansteuert.

Der problemorientiertere diskursgeschichtliche Argumentationsansatz, der sich hierfür anbietet, der die Linearität des Erkenntnisinteresses durchbricht29 und der die Literatur über historiographische Fragen stärker kontextualisiert, also die Theoriedebatte um Kontexte und Kulturen des Erinnerns, wurde seit Mitte der 80er Jahre innerhalb der Debatten um die deutsche Geschichtswissenschaft und ihren Umgang mit dem Nationalsozialismus vor allem von Dan Diner und Saul Friedländer vorbereitet.30 Den Aporien der Singularitätsaxiome, Unsagbarkeitstopoi und Verharmlosungsvorwürfe konnte nicht anders als durch eine kritische Historiographiegeschichte in erweiterter Absicht begegnet werden, denn auch der richtige Hinweis auf die Notwendigkeit empirischer Detailforschung löste eine solche erkenntnistheoretische Problematik nicht auf.31 In den letzten Jahren hat sich deshalb neben der Historisierung der Historiker32 auch die Tendenz verstärkt, Erkenntnistheorie als Teil einer kritischen Historiographiegeschichte zu begreifen. Christoph Cornelißen hat seine Biographie Gerhard Ritters explizit als Beitrag verstanden, »der in Kenntnis der neueren Tendenzen des Faches die bislang weitgehend theoretisch geführte innerfachliche Diskussion zur Verständigung über die eigenen Grundlagen in die ›Laboratorien‹ zurückführt, in denen Geschichte ›gemacht‹ wird«, Thomas Etzemüller hat seine Darstellung über Werner Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945 auf den konstruktivistischen Schriften des polnischjüdischen Mediziners, Mikrobiologen und Wissenssoziologen Ludwik Fleck aufgebaut.33 Die meisten jüngeren Wissenschaftler meiden die Skandalisierung bei der Untersuchung der institutionellen und intellektuellen Restauration an den Nachkriegsuniversitäten und untersuchen statt dessen ihre Formen und Strategien, die das »Ausblenden, Versachlichen und Überschreiben« nach 1945 als »Vergangenheitsmanagement« in eigener Sache erscheinen lassen und deren Funktion es war, einen wie immer empfundenen authentischen Anschluß an den neuen Staat herzustellen. Jan Eckel hat das Korpus der frühen Widerstandsliteratur zum Nationalsozialismus als Medium eines Denkprozesses in einer historischen Übergangsphase analysiert, dessen autobiographisch grundierte und moralische Selbst- und Sinndeutungen den Verfassern vor allem die Gegenwartsorientierung in der neuen Bundesrepublik erleichterten. Die »idealistischen Umbauten«, »intellektuellen Umwidmungsprozesse« und »wissenschaftlichen Verwandlungen« wurden in der jüngeren Forschung insgesamt Leitlinien einer Re-Lektüre jener Nachkriegstexte, die nicht anders als im Spannungsfeld zwischen einer defensiven »akademischen Vergangenheitspolitik« einerseits und fluiden »Wandlungsprozessen« andererseits zu verstehen sind.34 Neben der heuristischen Öffnung zum Untersuchungsfeld von »Vergangenheits-« und »Geschichtspolitik« waren es dabei auch Probleme der »Geschichtskultur«, die den Rahmen der Diskussion erweiterten und für die Fragen der Problematik von Interpretationen sensibilisierten,35 in diesem Zusammenhang nicht selten in jenen vielfältigen und kontroversen Debatten, wie sie um Personen,36 um neue Quellen und einzelne Bücher, Ausstellungen oder Filme,37 Gedenktage und -reden oder um mediale Vermittlungsformen unseres Wissens über Verbrechen und Vernichtung geführt wurden.38 Aus der Fülle der Literatur, die hier zu nennen wäre, seien nur die beiden Studien von Cornelia Brink genannt, deren theoriegeleitete und materialintensive Untersuchungen des öffentlichen Gebrauchs von Fotografien der Konzentrationslager nach 1945 und der Semantik der Erinnerung in Fotoausstellungen der 60er Jahre nicht nur interdisziplinäres Neuland für die Geschichtswissenschaft betreten haben, sondern auch beispielhaft dafür sind, wie mit neuen Fragestellungen und einem der Geschichtswissenschaft traditionell fremden Material Diskursgeschichte geschrieben werden kann, ohne lediglich in theoretische Posen zu verfallen.39 Verstärkt konnten auch – dies ein letzter Kontext, der hier nur andeuten soll, wie vielfältig die Anregungen der neuen Kultur- und Diskursgeschichte sind – innerhalb dieser Forschungsentwicklung Parallelen und Unterschiedlichkeit national codierter Gedächtnisse herausgearbeitet werden, erinnert sei hier nur an die Studien von Dan Diner und Moshe Zuckermann, von Peter Novick und Sebastian Conrad.40

Quellengrundlage war außerdem der edierte Briefwechsel Meineckes in der Gesamtausgabe seiner Schriften und die Briefe Ritters, die Schulze für seine Darstellung als wohlbekannt fast schon voraussetzte. Zu diesen sind neue umfangreiche Sammlungen hinzugekommen, hingewiesen sei vor allem auf die Edition wichtiger zusätzlicher Kaehler-Briefe durch Bußmann und die jüngsten Publikationen der Briefe Hannah Arendts aus den 90er Jahren. Außerdem, auch das ist dem vorliegenden Ansatz geschuldet, wurde in weit stärkerem Maße als gemeinhin üblich auf autobiographische Schriften zurückgegriffen, nicht zuletzt angeregt durch die in der Öffentlichkeit vieldiskutierten »Brechungen von Biographie und Wissenschaft«41 in den Erinnerungsinterviews Versäumte Fragen, die im Anschluß an den Frankfurter Historikertag von 1998 entstanden sind, und durch die Memoiren der letzten Jahre von Fritz Klein (2000), Peter Gay (1998/99), Walter Grab (1999) oder die Beiträge im Sammelband, den Hartmut Lehmann und Otto G. Oexle unter dem Titel »Erinnerungsstücke« herausgegeben haben. Die Deutungskonkurrenz und Interdependenz von Zeitgeschichte und Erinnerung, die vielfältigen Probleme, die sich aus der Gemengelage aus Primärerfahrung, Erinnerungskultur und Geschichtswissenschaft ergeben,42 und die Frage nach dem »Historiker als Zeitzeugen« haben in den letzten Jahren derart verstärkte Aufmerksamkeit erfahren, daß Omer Bartov die Reflexion des Amalgams von Perspektiven als eines der wichtigsten Forschungsdesiderate zum Verständnis des Holocaust ausgerufen hat.43 Deshalb wurde in der vorliegenden Studie auch den kleineren und versteckteren autobiographischen Texten, wie denen von Joseph Wulf (1958), H. G. Adler (1956 und 1970), Hans-Dietrich Loock (1975), Reinhart Koselleck (1995) oder Julius H. Schoeps (1995), Aufmerksamkeit geschenkt, nicht zuletzt deshalb, weil sie unabhängig von ihrer Erscheinungszeit in der Fachliteratur kaum zitiert werden, obwohl gerade sie die Probleme, mit denen Erinnerung an und Erforschung von Auschwitz konfrontiert sind, auf hohem Niveau reflektieren. Vor allem aber wurden, da das Problem der Perspektivität unterschiedlicher kollektiver Gedächtnisrahmen im Zentrum des Interesses stand, in der vorliegenden Arbeit auch die Autobiographien von jüdischen Historikern berücksichtigt, die bislang ebenfalls viel zu wenig Beachtung in der Forschung gefunden haben.44 Neben den bereits genannten sind dies solch bemerkenswerte Texte wie von Herbert A. Strauss (1997), Raul Hilberg (1994), Felix Gilbert (1988/89) oder Saul Friedländer (1978/79). Gemeint sind aber auch manche fast vergessenen älteren Texte, wie die Lebensbeschreibung von Gustav Mayer (1949), Gerhard Masur (1978) oder die kurze von Hans Rosenberg (1978). Die historische Auswertung von Autobiographien, so hat vor kurzem die Historikerin Dagmar Günther kritisiert, ist in weiten Teilen über die Benutzung als »Fakten- und Praktiken-Steinbruch« und als »Seelenspiegel« nicht hinausgekommen. Wichtig aber, so auch für die vorliegende Arbeit über das Spannungsverhältnis von Erforschung und Erinnerung, werden sie vor allem als »biographische Sinnkonstruktionen«, die in den gängigen Paarungen Fakten und Fiktionen, Dichtung und Wahrheit, Authentizität und Verzerrung gerade nicht aufgehen.45

Die wichtigsten benutzten Archivalien waren ausgewählte Nachlässe, wie die von Ritter, Rothfels, Rassow, Meinecke und Kaehler im Bundesarchiv Koblenz bzw. im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem und in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Neben diesen bekannteren habe ich auch die Akten des »Verbandes der Historiker Deutschlands« am Max-Planck-Institut in Göttingen, umfangreiche Bestände des Hausarchivs des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, den ebenfalls in München liegenden Nachlaß von Gerhard Masur und Teile des Privatnachlasses von Eugen Kogon eingesehen. Wichtiger für das Gesamtbild der Arbeit waren aber ohne Zweifel die Briefwechsel zwischen H. G. Adler und Hans Buchheim aus dem Nachlaß Adlers im Deutschen Literaturarchiv in Marbach und vor allem der in der Forschung bisher ganz übersehenene Nachlaß des jüdischen Historikers und Dokumentaristen Joseph Wulf im Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland (Heidelberg).

Fragestellung: Kein Gegensatz, sondern Paradoxie –Erinnern und Vergessen

Es würde sich lohnen, so sagte einmal der israelische Historiker Moshe Zuckermann eher beiläufig, zu untersuchen, »warum man sich an einem Ort so beharrlich um Bewahrung der ›Vergangenheit‹ bemüht, während man sich am anderen nichts sehnlicher wünscht, als daß sie doch endlich vergehen möge«.46 Diese Beobachtung könnte in der Tat in eine komparative Untersuchung münden; trotzdem ist die Interdependenz beider Wünsche, der Mühe um Bewahrung und der Sehnsucht nach Vergehen, komplexer und nicht ohne weiteres allein an zwei verschiedenen Orten oder zu zwei diachron voneinander geschiedenen Zeiten zu studieren. Nur auf den ersten Blick leuchtet es ein, daß jedes »mehr« an Erinnerung die Quantität von Vergessen reduziert oder umgekehrt, Vergessen ein Auslöschen von Gewußtem darstellt. Der zweite Blick enthüllt, daß das Verhältnis zwischen beiden Größen keineswegs ausreichend beschrieben ist, wenn das Modell einer quantitativ-reziproken Gegenläufigkeit die Vorstellung beherrscht.

Es ist dieser Punkt, an welchem die Arbeiten ansetzen, die die Zusammengehörigkeit von Erinnern und Vergessen betonen, denn zwischen beiden Potenzen besteht mehr als nur ein einfacher Gegensatz. So hat zum Beispiel Avishai Margalit darauf hingewiesen, daß das Problem vielmehr in einer beide zusammenhaltenden Angst oder Sorge besteht. Beide Befürchtungen seien eigentlich weniger ein Argument als vielmehr die »Artikulationen einer Stimmung«: Angst nämlich vor dem »Verlust des Erbes«, bzw. Sorge vor der Idee, der »Vergangenheit gerecht werden zu müssen«.47 Ob Sorge oder Angst – die Artikulation solcher Stimmungen bricht sich häufiger in Affekten Bahn als im wohlgesetzten Argument. In der deutschen Öffentlichkeit ist diese Dynamik in Martin Walsers Friedenspreisrede aufzuzeigen, seine Haltung gegen die »Dauerpräsentation unserer Schande« und seine abschätzig gemeinte Bemerkung über jene, die, wie er sich ausdrückte, »im grausamen Erinnerungsdienst arbeiten«, war im Gestus des Widerstands vorgebracht worden.48 Hier ist nicht der Ort, diese Debatte erneut aufzurollen, es bleibt vielmehr festzuhalten, daß der Affekt gegen die Last der Erinnerung hier zwar besonders markant artikuliert wurde, aber keineswegs auf die öffentliche Diskussion und nicht auf Deutschland beschränkt ist, auch wenn beides für eine laut vernehmbare Verstärkung des Gesagten sorgt, wie viele Gedächtnisdebatten in den letzten fünfzehn Jahren deutlich gemacht haben.

In der gegenwärtigen Entwicklung der Fachwissenschaft wird ebenfalls kritisch über den »Memory-Boom« nachgedacht:49 »Erinnerung« gilt derzeit als geschichtsmethodologische »Göttin«, »Liebesdienerin« und »Kronzeugin« in einem.50 Im Kontext wissenschaftlicher Kritik am Erinnerungsdiskurs war es beispielsweise der französische Historiker Henri Rousso, der gegen den aktuellen Gedächtniskult anschrieb51 und dem Begriff »Gedächtnis« allgemein Vieldeutigkeit, Sentimentalisierung, Moralisierung und Irrationalisierung im Verhältnis zur Vergangenheit vorwarf. In der deutschen Diskussion haben vor allem die Beiträge von Heinz D. Kittsteiner die Kritik an der »Gedächtniskultur« auf eine Weise formuliert, die von abwehrender Polemik frei blieben und das Problem des Gedächtnisdiskurses als »Einbruchstelle« von Sinnstiftung und mythischem Denken zur Diskussion stellten.52 Trotzdem hat sich, allgemein gesprochen und die Kritik an manchen Fehlentwicklungen im ubiquitären Erinnerungsdiskurs einmal beiseite gelassen, das Bewußtsein in der Geschichtswissenschaft verschärft, daß historische Erinnerungen gruppenspezifische Kontinuitäten konstruieren, sich zur Überbrückung von Widersprüchen eignen, selbst mythisch werden und somit mitunter regelrecht auf das Realgeschehen zurückwirken können. »Erinnerungen sind geschmeidig«, so die zunehmende methodologische Einsicht der Historiker, »und wir müssen zu begreifen suchen, wie und von wem sie geformt werden.«53

Geschichtswissenschaft unternimmt es in erklärter und systematischer Hinsicht erst seit kurzem, neben der erinnerten Vergangenheit auch die Erinnerung selbst zu betrachten, also über Themen und Gegenstände hinaus auch die Formen, in denen sie bewahrt werden, zu erforschen. Das begann mit dem Interesse an dem Projekt Pierre Noras Mitte der 80er Jahre in Frankreich,54 wurde aber nicht zuletzt auch durch Akte der Wiedererinnerung selbst hervorgerufen, z.B. durch die Wiederentdekkung der Schriften von Maurice Halbwachs55 und Aby Warburg.56

Die oben zitierte Kritik Roussos und vieler anderer am Begriff und an den Möglichkeiten seines Mißbrauchs ist keine Entdeckung der Gegner dieses Diskurses, sondern ein Teil der Debatte von Anfang an. Die Spannung zwischen zuviel und zuwenig Erinnerung ist eine derjenigen Paradoxien des Gedächtnisses, die erst innerhalb dieser Diskussion erarbeitet wurden. Denn ein normativ »richtiges Erinnern« wird ja in der theoretischen Diskussion nirgends gefordert, ganz im Gegenteil: Solche Forderungen bilden zumeist den Ausgangspunkt von diskursgeschichtlicher Kritik. Was dagegen einzufordern ist, ist die Berücksichtigung von Wahrnehmungsweisen, von jenen Formen also, in denen Erinnerungen erzählt werden. Aufmerksamkeit benötigt auch, wie solche Erzählungen konkurrieren, wo sie öffentlich werden und wann sie privat bleiben, warum sie mal Streit entfachen und mal in »konsensuelles Schweigen« münden.57 Nur in diesem reflexiven Sinne hat man vom richtigen Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gesprochen; als Aufforderung zur intensiven Reflexion der grundlegenden Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis, des Verhältnisses zwischen Geschichte und Gedächtnis und des komplexen Zusammenhangs von historischer Erinnerung und Bereitschaft zum Vergessen:58 »Wer über Gedächtnis spricht, ist gezwungen, auch über Wahrnehmen und Lernen, über Wissen und Wiedererkennen, über Zeit und Erinnern zu sprechen – von Aufmerksamkeit, Emotion und Vergessen ganz zu schweigen.«59

Die vorliegende Arbeit »Der Holocaust und die westdeutschen Historiker« ist nicht ohne ihren Untertitel zu verstehen – die Betonung auf »Erforschung und Erinnerung« wird hier nicht als lediglich verdoppelte und parallel – aber getrennt – verlaufende Diskussion verstanden, sondern als elyptischer Doppelbrennpunkt eines verschränkten, beide Seiten sich gegenseitig kommentierenden Diskurses, in welchem Geschichtsschreibung als Teilsystem innerhalb des kollektiven Gedächtnisses verstanden wird, Gedächtnis dagegen auch im Diskurs der Geschichtsschreibung aufzufinden ist. Der Doppelcharakter von Gedächtnis gilt mithin wissenschaftstheoretisch auch für die eigene Fachwissenschaft: Sie ist stets beides, Aufbewahrungsort und Konstruktionsarbeit. Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, so Reinhart Koselleck, werde immer mit sich selbst konfrontiert – eine Antinomie zwischen »damals« und »jetzt«, der man sich auch wissenschaftsimmanent nicht einfach entziehen könne, im Gegenteil: Sie setze geradezu voraus, so Koselleck weiter, »daß wir die Fragwürdigkeit unserer Wissenschaft theoretisch klären«.60 Die Grundfragen für die folgenden Kapitel lauten deshalb: Mit welchen Argumenten wurden und werden Geschichtswissenschaft und kollektives Gedächtnis als Opposition gesehen, wie ihre Teilidentität begründet? Wie war zu unterschiedlichen Zeiten ein Nachdenken über die Shoah möglich, und wo lagen die Grenzen der Reflexion? Wo und auf welche Weise wurden diese Grenzen überschritten, und wann ging dieses Überschreiten gerade nicht von der Geschichtsforschung aus? Welche Begriffe, Modelle und Erklärungsmuster wurden dabei verwendet, und welche intellektuellen Folgen hatten bestimmte Interpretationen? Welche Rückwirkungen auf das historische Gedächtnis hat die Erforschung des Holocaust gezeitigt? Wie wurden aus den Erinnerungskonflikten zwischen Deutschen und Juden, Tätern und Opfern, Mitläufern und Widerständlern, der älteren und der jüngeren Generation, etablierten Wissenschaftlern und akademischen Außenseitern jene Konflikterinnerungen, die auch heute noch in den wissenschaftlichen Debatten und Kontroversen zum Thema fortwirken? Wie stellte sich die Historiographie dem Dilemma einer traumatisch fortwirkenden Vergangenheit, und wo ritualisierte sie ihr Wissen in formelhaften Wendungen und Interpretationsschemata?

Erste Gegenüberstellung:Der »Historikerstreit« als Paradigma

(Christian Meier und Ernst Nolte)

Noch der »Historikerstreit« Mitte der 80er Jahre ließ solche Fragen vermissen. Er soll hier keineswegs noch einmal analysiert werden, vielmehr ist beabsichtigt, ihn als Paradigma der intellektuellen Aporie der 80er Jahre zu verstehen und zum Ausgangspunkt eines archäologischen Rückblicks in seine Vorgeschichte zu machen, der versucht, seine Verwerfungen besser zu verstehen. Denn während der Kontroverse selbst gab es nur sehr wenige Einsichten in die Schwierigkeiten des perspektivischen Erinnerungsdiskurses. Schaut man von heute auf diese letzte Großdebatte der alten Bundesrepublik und die sie einordnenden Kommentare, so fällt die Eindeutigkeit der Bewertungen auf.61 Die meisten sahen in ihm ein »Gegenbild einer historischen Kontroverse« (Lutz Niethammer), eine anachronistische, wissenschaftlich irrelevante und intellektuell verengende Episode (Karl Dietrich Bracher) ohne Ergebnis.62 Aus Sicht der Forschung wurde der Streit als langweilig, falsch oder sogar »schädlich« – kurz: als »Stellvertreter-Krieg«63 bewertet. In der Tat war ja der politische Subtext dieser Auseinandersetzung ebenso evident wie paradox, fand sich doch die politische Linke auf einmal (methodisch gesprochen) in der Position des klassisch-historistischen Singularitätspostulates wieder, welches sie traditionell abgelehnt hatte, während die Konservativen universalhistorische Vergleichsbezüge einforderten. Angesichts der überzogenen Anforderung, mit dem Sprechen über die Judenvernichtung zugleich die richtige politische Gesinnung zu zeigen, kam es zu jenen notorischen politischen, wissenschaftlichen und logischen Kontradiktionen, und die verärgerten Bewertungen des »Historikerstreits« haben hier ihren Grund und ihre Berechtigung. So formulierte es Bracher, der den »von leichtfertigen oder Aufsehen suchenden Thesenrittern ausgelösten sogenannten Historikerstreit« am schärfsten attackierte, letztlich konsequent, wenn er bemerkte: »Er betraf eigentlich gar nicht die Historiker. Er hieß ›Historikerstreit‹, aber die Historiker waren gar nicht die Auslöser. Nolte ist eigentlich mindestens zur Hälfte Philosoph und Habermas ebenfalls.«64 Diese Einschätzung hatte nicht zuletzt Ernst Nolte selbst vertreten und von »im Kern nichts andere[m] als eine[r] große[n] Kampagne gegen mich« gesprochen.65

Doch all diese Feststellungen sind aus Sicht der Gedächtnisgeschichte zu reduktionistisch und belegen nur die Vermutung, daß die andere Dimension dieser Debatte während ihres Verlaufs nur vereinzelt und in ihrer Bewertung erst ex post herausgearbeitet wurde.66 Der »Historikerstreit« lag in der Tat noch ganz innerhalb jenes geschichtswissenschaftlichen Selbstverständnisses, welches die Dynamik geschichtskultureller und postmoderner Verunsicherungen noch in den alten und eingeschliffenen historischen Denkformen abarbeiten und damit abwehren konnte.67 Die Frontlinien der Diskussion waren geradezu altbekannt, die Argumentationsstrategien verliefen innerhalb der bewährten Paradigmen der Geschichtswissenschaft, und »die Positionen lassen sich eindeutig wissenschaftshistorisch verorten und charakterisieren«.68 Die dem Thema »Erforschung und Erinnerung« inhärente Spannung selbst zu thematisieren war den Beteiligten seinerzeit aber nahezu unmöglich. Der Streit hatte seine bedeutsameren Momente dort, wo dies ausnahmsweise gelang, seine Blindstellen dagegen resultierten folgerichtig umgekehrt aus der Weigerung, die Ambivalenzen im Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis, Erforschung und Erinnerung zu erkennen und anzusprechen. Dies wäre an der Gesamtdebatte ebenso eindrücklich zu zeigen wie anhand einzelner Texte und ihrer Bezüge.

Der Althistoriker Christian Meier hatte zum Beispiel als Vorsitzender des deutschen Historikerverbandes seinerzeit in Tel Aviv einen Vortrag gehalten, der solche Fragen verhandelte. Er machte eine in das bundesrepublikanische Selbstverständnis übergegangene Dauerauseinandersetzung um die Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus aus, die sich in den verschiedensten Formen äußere – etwa in Trauer, Scham, Ratlosigkeit, Obsessionen, Fluchtversuchen oder Kompensationen –, die aber alle Symptome ein und derselben Sache seien, nämlich einer im ganzen unbewältigten Geschichtserinnerung als Teil gemeinsamer Identität.69 Nicht eine gelungene, sondern eine ständig mißlingende Erinnerung, so könnte man diesen Vortrag heute etwas verkürzend zusammenfassen, etwas also, das Meier seinerzeit »Virulenz der Erinnerung« nannte,70 war ständiger Teil der deutschen Gegenwart; die Erinnerung an die deutschen Verbrechen sei auf gerade diese Weise, so Meier, »tief in die Fundamente der Bundesrepublik installiert«, mehr noch, sie müsse dies auch bleiben: »Was damals geschah, wird – und darf – nie, jedenfalls nicht in den Zeiträumen, an die die heute Lebenden denken können, vergessen werden.«71

Diese These hatte Brisanz, und das aus drei Gründen: Meier forderte hier vierzig Jahre nach Kriegsende in semioffizieller Weise bereits im Januar 1986, also ein halbes Jahr vor dem berühmten Nolte-Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, welcher den »Historikerstreit« auslöste, Teil des deutschen Geschichtsbewußtseins müsse immer die Beispiellosigkeit der Verbrechen sein, »die wir in diesen zwölf Jahren begangen haben«. Er begründete diese These mit der Einzigartigkeit von Unrecht und Verbrechen, also mit der Neuartigkeit und Planmäßigkeit, mit der dieser »administrative Massenmord nach Methoden, die für Ungeziefer indiziert sind, ins Werk gesetzt wurde«.72 Und er argumentierte nicht zuletzt auch mit dem Pragmatismus des Erinnerungsparadoxons: »Wenn wir uns besser erinnern, machen wir es den anderen leichter, uns zu schonen.«

Tatsächlich war Schonung neben Erinnerung das andere, etwas verdecktere zweite Zentrum dieses Textes. Meier hatte in einer Rede die Vergangenheitsbewältigung bundesdeutscher Provenienz als Dauer-Erinnerung auf der Positivseite der Nachkriegsidentität etabliert und konnte deshalb zugleich um Verstehen und Verständnis für die Mehrheit der Deutschen jener Zeit werben. Sein Beitrag betonte den Wendepunkt deutscher Geschichtserinnerung auch als Übergang von »Verurteilen« zu »Verstehen«, er betonte dabei, daß das Problem nicht an die Wissenschaft zu delegieren sei, und er fügte hinzu: »Wir werden neue Kategorien nicht nur des Verstandes, sondern auch des Herzens brauchen.«73 Mit dieser etwas künstlichen Entgegensetzung von »Verstand« und »Herz« hatte er somit nicht nur mehr Erinnerung gefordert (in Deutschland), sondern zugleich auch weniger angemahnt (nämlich gegenüber »Zumutungen« von draußen):

»[W]enn wir es mit diesem Geschehen nicht aufnehmen, wenn wir meinen, damit einfach Schluß machen zu können, so wird es uns nur schlimmer heimsuchen und seine Streiche spielen. Und dann werden wir auch die Festigkeit nicht gewinnen, welche wir manchen Zumutungen gegenüber durchaus haben sollten.«74

Das Gedächtnis funktioniert auf paradoxe Art, und Christian Meier hatte dies in seinem Schlußsatz ja durchaus benannt: Wenn wir uns erinnern, werden wir nicht mehr erinnert. Er hat sich mit dieser Reflexion über den Umgang mit der deutschen Vergangenheit als Prognostiker erwiesen, denn Ernst Noltes »Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte«,75 hat fünf Monate später auf präzise Art den Beweis hierfür erbracht.

Noltes Text liest sich heute wie ein spiegelbildlich verfaßter Versuch einer Antwort oder Widerlegung des konsenssuchenden Vortrages von Meier. Er schrieb nicht für, sondern gegen Erinnerung. Für ihn war die Präsenz einer reflektierten nationalsozialistischen Vergangenheit vier Jahrzehnte später nicht wünschenswerter Teil der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, sondern nur noch ein »Richtschwert über der Gegenwart«.76 Selbstverständlich erfaßte auch Nolte das »Bedrängende« dieser speziellen deutschen Geschichte. Schon Jahre zuvor hatte er von der »negativen Lebendigkeit« des Dritten Reiches geschrieben.77 Aber er konnte oder wollte diese gerade nicht erklären, während Meier genau das versucht hatte. Statt dessen bezeichnete es Nolte als »die beklagenswerteste Folge des ›Nichtvergehens‹ der Vergangenheit«, daß die »einfachsten Regeln, die für jede Vergangenheit gelten, außer Kraft gesetzt zu sein scheinen«.78 Auch Nolte wandte sich, wie bekannt, in diesem Text an zentraler Stelle der »Endlösung« zu. Für ihn war die gegenwärtige Erinnerung an die Judenvernichtung aber rein interessengeleitet, nicht der Dimension des Ereignisses selbst geschuldet. Während Meier die Unterschiede zwischen historischen Katastrophen hervorhob, zielte Nolte auf »Gleichbehandlung«.79 Er argumentierte deshalb nicht für, sondern explizit gegen das Singularitätsaxiom, wie es von Meier vorgebracht worden war. Meier hatte sich der Bedeutung, der Wirkungsgeschichte der Judenvernichtung und den Schwierigkeiten der Verinnerlichung einer »Auschwitz-Erkenntnis« gewidmet. Nolte tat das Gegenteil: er wandte sich rhetorisch der Vorgeschichte des Ereignisses Auschwitz selbst zu und legitimierte sein Verfahren mit dem »Ethos der Wissenschaft«. Entscheidend für den Ansatz Noltes war, daß er den wirkungsgeschichtlichen Aspekt des Ereignisses dementierte und »Wissenschaft« gegen »Gedächtnis« setzte. Nur auf diese Weise konnte er die Sicht auf die realhistorische Vorgeschichte des Ereignisses zu revidieren versuchen: Er betonte deshalb das Reaktive, Sekundäre und wertete das Ursprüngliche und Primäre des Holocaust ab.80 Und nicht zuletzt: Er markierte mit seiner rhetorisch nur schwach verbrämten damnatio memoriae, entgegen seiner eigenen Intention, gerade keinen »Schlußstrich«,81 sondern die wohl aufgeregteste Kontroverse über die Judenvernichtung, die es in Deutschland bis dahin gegeben hatte.

Während also Meier einen Text über Erinnerung vorlegte, der um Konsens für die Bewertung der Realgeschichte warb und damit einer Bitte um Verzeihen nahekam, schrieb Nolte einen jeden Konsens negierenden, provokativen, sich empirisch gebenden Text über »schlichte […] Wahrheiten«,82 mit dem er jedoch in die Gedächtnisgeschichte des Ereignisses einzugreifen versuchte, indem er eine vollständige »Neuordnung der Memoria-Zeichen« intendierte.83

Die Unterschiede zwischen beiden Vorträgen wurden hier betont, weil sie der Verschiedenartigkeit der hier artikulierten Intentionen eigen sind. Es sollte aber nicht vollständig darüber hinweggesehen werden, daß es auch Gemeinsamkeiten gab. Die wichtigste war, daß sich sowohl Meier als auch Nolte der Frage widmeten, »wieviel Gedächtnis« für den Nationalsozialismus und die »Endlösung« nötig sei, wer hierfür zuständig sei und wann ein Zuviel bzw. ein Zuwenig an Erinnerung zum Problem und Konflikt zu werden drohe. Christian Meier ging hierbei von der Vorstellung einer erfahrungsgesättigten, »gegenwärtigen Vergangenheit« aus und versuchte somit dem »kommunikativen Gedächtnis« an das Dritte Reich Stabilität zu geben, während Nolte einer »reinen«, einer »vergangenen Vergangenheit« das Wort redete und die historischen Gewichtungen des »kulturellen Gedächtnisses« innerhalb der Geschichtsschreibung zu verschieben versuchte. Meier wollte einen »inzentiven« Diskurs über die NS-Vergangenheit begründen und verteidigen, Nolte eine »quietive« Sicht der Vergangenheit neu verankern. Beide zusammen markierten exemplarisch genau das Konfliktpotential zwischen »heißer« und »kalter« Erinnerung, wie sie Jan Assmann im Anschluß an Claude Lévi-Strauss beschrieben hat. Deshalb erscheint dieser häufig übersehene Aspekt des nicht nur in Deutschland so bezeichneten »Historikerstreits« als Musterbeispiel von Erinnerungskampf und Gedächtnisgeschichte.84

Dieses Beispiel mag genügen, um die Relevanz einer Methode aufzuzeigen, die die Kontroversen um die Judenvernichtung nicht ausschließlich wissenschaftsintern interpretiert, sondern in einem erweiterten Rahmen betrachtet, der ihre Deutung zugleich systematisch ermöglicht, ohne sie von ihrem Zeithintergrund abzulösen. Denn nähert man sich dem »Historikerstreit« als einem eigenen historischen Ereignis und nicht als mehr oder weniger mißglückte Forschungsdebatte, rücken also erinnerungstheoretische Fragen ins Zentrum des Interesses, so bleibt er als Grundauseinandersetzung und Beispiel für mögliche Verirrungen des Kollektivgedächtnisses bedeutsam.85 Auf den in der Auseinandersetzung zwischen Nolte und Habermas wiederbelebten Antagonismus zwischen Heidegger und Jaspers in der Nachkriegszeit hat zum Beispiel mit verblüffender Stringenz Anson Rabinbach hingewiesen.86 Generell aber fällt dem rückblickenden Betrachter auf, wie wenig Beteiligte und Kommentatoren die erinnerungstheoretischen Fallen des Streits selbst zum Thema gemacht haben. Man hat später diese Tatsache zu der These zugespitzt, daß der »Historikerstreit«, so eine Einschätzung mit Blick auf die revitalisierte Nationalperspektive während der Auseinandersetzung in den 80er Jahren, die Beobachtung machen ließ, »daß manche mehr als vierzig Jahre brauchten, um sich selbst und anderen einzugestehen, daß sie eine notwendige Begebenheit nicht verarbeitet hatten, daß eine nationale Niederlage im Untergrund ihrer Persönlichkeit rumort«.87 Günther konstatierte »Glaubenskämpfe«, deren Ursachen in »schwärenden Wunden« zu suchen seien, die eine unverarbeitete Geschichte geschlagen hatte. Von einem plötzlichen Ausbruch »ungezähmter Erinnerungen« hat auch Saul Friedländer gesprochen und die Heftigkeit des deutschen »Historikerstreits« ebenfalls nicht nur allgemein an den Faktoren »Geschichtswissenschaft und Politik«88 festgemacht, sondern zumindest ebenso stark im »Einfluß [der] persönliche[n] Lebensgeschichte« gesehen.89 Im Rückblick scheint es, so auch Norbert Frei, als sei das eigentliche Thema der NS-Debatten dieser Zeit um die Vernichtung der Juden Europas nicht das zu Erforschende, sondern die Erinnerung der Zeitzeugen gewesen:90 »Ohne individuelle Unterschiede zu vernachlässigen, scheint es, als habe diese enorm produktive Generation von empirisch arbeitenden Historikern im Prozeß einer zunehmenden Professionalisierung und mit einer emphatisch vertretenen Sachlichkeit den eigenen generationellen Anteil an der Geschichte ablösen wollen.« Lediglich der Amerikaner Charles S. Maier fragte als einer der wenigen Historiker schon während der Debatte aus der Distanz des amerikanischen Beobachters nach dem Funktionieren des Erinnerungsdialoges und den Bedeutungen des Standpunktes der Beteiligten. Äußere sich nicht die Schwierigkeit der Erinnerung gerade darin, daß die Verteilung der Erinnerungsaufgaben generell sehr verschieden sei? Daß also eine »gelungene Erinnerung« eine wie auch immer sich konkretisierende Form dialogisierenden Argumentierens benötige?91

Zweite Gegenüberstellung:Dialog und Grenzen der »Historisierungsdebatte«

(Martin Broszat und Saul Friedländer)

Dieses »dialogisierende Argumentieren« hat es gegeben, wenn auch in häufig mißglückter Kommunikation, erwähnt seien beispielsweise die Briefe zwischen Hermann Broch und Volkmar v. Zühlsdorf in der Nachkriegszeit, die Auseinandersetzung um die Frage der SS-Mitgliedschaft zwischen Hans Georg Holthusen und Jean Améry in den 60er Jahren oder auch der Briefwechsel zwischen Martin Broszat und Saul Friedländer um die »Historisierung« des Nationalsozialismus von 1988.92 Die Fragestellung der vorliegenden Studie hat ihren Ursprung deshalb nicht allein im »Historikerstreit«, sondern zugleich in der teilweise ihm vorangegangenen, teilweise parallel dazu ausgetragenen Historisierungsdebatte. Der Begriff der »Historisierung« ist seither, mehr noch als andere Begriffe, das Stichwort in allen wissenschaftlichen Debatten um die Interpretation des Dritten Reichs und der Judenvernichtung. Er wurde, trotz seiner Mehrdeutigkeit, nicht aus dem »Verkehr gezogen«, wie das Christian Meier auf dem Höhepunkt der Kontroverse sogar einmal gefordert hatte. Er hat unter systematischen Gesichtspunkten mehrere Verwendungskontexte: 1.) als Schlüsselwort jenes spezifischen Deutungsund Interpretationswandels der bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft vor der Wiedervereinigung, 2.) als theoretisch trivialisierter Kampfbegriff in geschichtspolitischer Absicht bis heute, sowie 3.) als Grundlagenterminus reflexiver Methodologie jenseits von Schulen und Streitfällen. Im ersten Sinne geht er auf Martin Broszat und die frühen 80er Jahre zurück. Im damals karrieremachenden Begriff artikulierte sich eine frühe Irritation der Wissenschaft über die ersten fünfzigsten Jahrestage des Gedenkens an den Nationalsozialismus und der ihnen eigenen Erinnerungsdynamik. Im zweiten Sinne sind die Belege ohne Zahl: Auf Broszats problematisches, aber methodisch noch differenziert vorgetragenes »Historisierungs«-Postulat antworteten manche Historiker mit ihren Beschwörungen von Nüchternheit, Distanz und Meinungsfreiheit, und das gerade mit dem Motiv, nicht »vor Auschwitz kapitulieren« zu wollen.93 Außer Ernst Nolte und Joachim Fest, die sich schon während der Debatte auf ihn beriefen, nahmen später auch Gesamtdarstellungen explizit, teilweise emphatisch, auf Broszats Historisierungspostulat Bezug, neben Rainer Zitelmann, Eckehard Jesse, Uwe Backes war dies besonders Karlheinz Weißmann.94 Die Schwierigkeiten des Begriffes, vor allem aber die Probleme seiner Begründung und Anwendung in bezug auf das Dritte Reich, wurden hier nicht mehr mitdiskutiert.95 Für Christoph Dipper war der Ausdruck dasselbe wie Professionalität, er bedeute dasselbe wie »methodisch korrekt«, also, wie er ausdrücklich im Anschluß an Martin Broszat hinzufügt, »sine ira et studio, mit dem Blick für die richtige Dimension« das Dritte Reich »nicht in der verkehrten chronologischen Reihenfolge, von rückwärts, von Auschwitz her [zu betrachten], sondern von seinen Anfängen ausgehend – wie man das auch sonst zu machen pflegt«.96 Die dritte Bedeutung wurde am dezidiertesten von Jörn Rüsen beachtet, und auch Helmut Fleischer faßte sie schon früh und treffend in die Formulierung, Probleme der Historisierung beträfen »Verfassungsfragen des Geschichtsbewußtseins«.97

Alle drei Bedeutungsschichten von »Historisierung« thematisierten spezifische Umgangsweisen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Verschieden weit, unterschiedlich motiviert und mit stark voneinander differierenden Konsequenzen kreisten die einzelnen Historisierungsvarianten um die Frage, nach welchen methodischen Regeln und theoretischen Prämissen der Umgang mit dieser Geschichte gelingt oder scheitert.

Am beeindruckendsten wurde dieser dritte Verwendungskontext in der berühmten Debatte zwischen Saul Friedländer und Martin Broszat verhandelt, die teilweise als die Antwort und die Ergänzung der theoretischen Defizite des »Historikerstreits« für die Sinnbildung historischen Gedächtnisses gelesen werden kann.98 Hier wurden diese Grenzen der fachwissenschaftlichen Interpretation direkt thematisiert. In ihren Aufsätzen, Vorträgen, vor allem aber in jenem »Experiment mit ungewissem Ausgang«, dem Briefwechsel von 1988,99 stellten beide die Arbeit des Historikers von verschiedenen Seiten her in den Diskussionszusammenhang nach der Frage einer angemessenen Historik für das Grenzereignis Auschwitz. Historiographische, methodische, theoretische und persönliche Aspekte waren die Themen der Debatte, nicht die sie störenden Akzidenzien. Zentral war hierbei das Verhältnis von Erforschung und Erinnerung – aufgefächert in einer Vielzahl von Einzelfragen. Es ging um Probleme zeitlicher Distanz, der angemessenen Perspektive und um das Verhältnis von »kritischem Verstehen« und »historischer Einsicht«. Beide griffen auf Fragen zurück, die schon jener vielbeschworene deutsch-jüdische Dialog aufgeworfen hatte, und thematisierten Aporien eines deutschen bzw. jüdischen Blickes auf die Geschichte des NS-Regimes. Es ging um unterschiedliche Traditionen der eigenen Fachwissenschaft und um Innovationen einer jüngeren Generation von Wissenschaftlern, um das Verhältnis von öffentlichem und akademischem Geschichtsbewußtsein und um die Frage nach der adäquaten Sprache des Historikers zwischen Präzision und Moral. Nicht zuletzt ging es auch um das Austragen von Konflikterinnerungen verschiedener kollektiver Gedächtnisse im Sinne des Satzes von Halbwachs, der von einer »Anzahl unverwechselbarer Personen« ausging, die wir stets »mit und in uns« trügen.100 Versteht man diesen Satz als Metapher für den von Halbwachs so bezeichneten »Ausblickpunkt«,101 den jedes individuelle Gedächtnis auf das des Kollektivs freigibt – so ließe sich die Broszat-Friedländer-Debatte mit ihren Zentralbegriffen »Perspektive«, »Fokus«, »Gedächtnis« und »Gerechtigkeit« mithin auch als Auseinandersetzung um den Rahmen von Erinnerungen lesen. Wenn es aber, so die naheliegende Frage, den Forschern hier gelang, die ansonsten im Wissenschaftsbetrieb ausgeschalteten Fragen zum Thema eines fairen und persönlichen Austauschs zu machen, wo lagen dann die Grenzen der »Historisierungsdebatte«? Wieso und woran scheiterte dieser Dialog, wenn er doch offensichtlich gerade deshalb geführt wurde, um die »andere Erinnerung« (Stephan Braese) besser zu verstehen?

Perspektivität und Aporie:Das Problem der Geschichtswissenschaftals Teil und Gegenteil der Erinnerung

Für die Beantwortung dieser Fragen, soll noch einmal ein genauerer Blick auf die Theoreme von Martin Broszat und auf die Aufrichtigkeit innerhalb seiner Argumentation geworfen werden. Broszat hatte 1985 in der Zeitschrift »Merkur« und in seinen erläuternden Arbeiten danach den Umgang mit dem Nationalsozialismus als von Moralisierung, Pädagogisierung und pauschaler Distanzierung geprägt beschrieben. Eine »negative Zentralisierung« des Dritten Reiches in der deutschen Geschichte produziere ein Vergessen, so der Münchner Historiker:

»Die Gefahr des Verdrängens dieser Zeit besteht m.E. nicht nur in dem üblichen Vergessen, sondern in diesem Fall, paradoxerweise, gerade darin, daß man sich aus didaktischen Gründen um dieses Kapitel zu sehr ›bemüht‹.«102

Er hatte im ganzen »Erinnerung« mit »Schock« und »Sprachlosigkeit« assoziiert, die von ihm favorisierte »realistische Annäherung« jedoch mit dem Gegenteil, also mit Nachsicht, Verständnis, Gerechtigkeit.103 Die NS-Zeit sei in die deutsche Geschichte einzuordnen, der Historiker sei aufgerufen, »selbst der Hitler-Zeit gegenüber ein Maß mitfühlender Identifikation – mit den Opfern, aber auch mit den in diesem ›Unheil‹-Kapitel der deutschen Geschichte fehlinvestierten Leistungen und Tugenden – aufzubringen«.104 Zugleich argumentierte der renommierte Historiker mit der generationellen Gesetzmäßigkeit und der »zwangsläufig veränderten Perzeption der jungen Generation«, also einer »Unvermeidbarkeit dieser Historisierung«, die man sich lediglich noch »bewußt« zumachen habe.105 Historisieren, so Broszat abschließend, habe etwas mit der Perspektive der geschichtlichen Betrachtung zu tun.106

Aufgrund dieser Perspektive aber, die erst in den kritischen Nachfragen von Saul Friedländer als eine deutsche Sichtweise erkennbar wurde, war Broszats Vorstellung von der »geschichtsvergröbernden« Erinnerung der Opfer überzeugt, die, »absolut gesetzt«, die »wesentliche[n] Zugänge geschichtlicher Erkenntnis« versperre und »historischer Gerechtigkeit« nicht genügen könne. Die »intensive jüdische Erinnerung an den Holocaust« berge umgekehrt gleichsam die Gefahr, die Geschichte des Dritten Reiches »von hinten aufzurollen, anstatt sie, wie das der historischen Methode entspricht, nach vorwärts zu entfalten«. Hier aber müsse die Forschung gegen die Erinnerung angehen. Das »Potential der Holocaust-Erinnerung«, so Broszat weiter, schaffe ein konstruiertes Bild von den Ereignissen, das Auschwitz in einer solchen historischen Retrospektive sei nicht das Auschwitz der historischen Realität. Es werde statt dessen perspektivisch zum »Zentralereignis der Hitler-Zeit«, stelle die »ganze Geschichte in den Schatten« und mache die Judenvernichtung »sogar zum alleinigen Maßstab der geschichtlichen Perzeption dieser Zeit.«107

Zu diesen Auffassungen äußerte sich Saul Friedländer insgesamt am ausführlichsten und kritischsten, denn er wollte nicht unwidersprochen lassen, daß seine persönlichen Erinnerungen nachsichtig geduldet werden und seine historischen Forschungen nicht ausreichend »historisierend« seien. Seine Argumente und Einwände sollen hier nicht noch einmal aufgeführt werden;108 entscheidende Differenz aber, so kann man als Fazit dieser zweiten Gegenüberstellung festhalten, war innerhalb des Briefwechsels zwischen dem deutschen und dem jüdischen Historiker ein unterschiedliches Verständnis von Erforschung und Erinnerung: Beide zogen in bezug auf den Holocaust andere Konsequenzen aus den Begriffen, beide gewichteten das jeweilige Verhältnis zwischen ihnen verschieden, und beide thematisierten das Verhältnis von persönlicher Involviertheit in das Thema und ihre Verpflichtung auf akademische Wissenschaftlichkeit mit anderen Folgen auf ihre wissenschaftliche Arbeit. Der Briefwechsel zwischen ihnen hat die Sehnsucht nach Kompromissen ebenso vermieden wie verletzende Provokationen. Deshalb konnte überhaupt erst sichtbar werden, wie unterschiedlich die beiden Positionen wirklich waren. Im empirischen Pathos Martin Broszats hatte »Historisierung« die Bedeutung erhalten, in einem rational gesicherten Erkenntnisprozeß Gedächtnis in Geschichte zu verwandeln. Friedländer dagegen betrachtete die Lebendigkeit des Gedächtnisses als Phänomen sui generis und versuchte, geschichtliche Zusammenhänge und Erklärungen mit der eigenen Erinnerung in Einklang zu bringen.109 Für Broszat galt der Imperativ, daß die Geschichtswissenschaft selbst die beste, gerechteste und authentischste Form der Erinnerung ist. Friedländer situiert die möglichen Einsichten in das Geschehen von Auschwitz in einen erkenntnistheoretischen Zwischenraum »between History and Memory«. Geschichtswissenschaft und Erinnerung haben, folgt man Friedländers Überlegungen, eine Art gegenseitige Verantwortung und Aufgabe wahrzunehmen. Während Broszat die Gegenwärtigkeit des Ereignisses erkenntnistheoretisch auszuschalten versuchte und die zunehmende Entfernung des Ereignisses von der Gegenwart als eine Art naturalen Teil der »Historisierung« begriff, setzte Friedländer sein Verständnis von »historisch« dort an, wo die historische Zeit ein besonderes Verhältnis zur Gegenwart aufweist. Die Opposition von »Erforschung« und »Erinnerung« erwies sich hier als dichotom gedachte Schlüsselbegrifflichkeit der Auseinandersetzung und als Bruchstelle einer mißlungenen Annäherung: Die Perspektivität der verschiedenen Standpunkte verdeutlichte die grundlegende Aporie, nämlich die Tatsache, daß in dieser Debatte Geschichtswissenschaft zugleich als Teil und Gegenteil der Erinnerung fungierte. Während aber, und hier liegt der Kern der erkenntnistheoretischen Differenz, Broszat im Briefwechsel die Opposition von »Geschichte« und »Gedächtnis« jeweils den Standpunkten der beiden Briefpartner zuzuordnen versuchte und »Erinnerung« als zwar legitim, aber dennoch als Sache »jüdischer Menschen« betrachtete, »die auf einer mythischen Form« einer »trauernden und auch anklagenden Erinnerung« zu beharren das Recht besäßen, sah Friedländer das Oppositionspaar als solches für beide Seiten konstitutiv an und definierte die Spannung zwischen beiden Begriffen als wichtigen, die Forschung begleitenden Prozeß. Auch die »Historisierungsdebatte« brachte somit kein Ergebnis, vielmehr war sie Ausdruck eines »Aushaltens der Schwierigkeiten«.

Methode: Gedächtnis- und Diskursgeschichte

Als Dokument stellt der Broszat-Friedländer-Briefwechsel ein Erinnerungsmodell dar, das Leon Wieseltier in einem anderen Zusammenhang einmal folgendermaßen beschrieben hat: »Beim Sammeln der Aufzeichnungen über den Nazikrieg gegen die Juden haben […] Geschichte und Erinnerung zusammengearbeitet. Die Überlebenden brachten präzisen Schmerz und die Gelehrten schmerzhafte Präzision ein. Ohne ihre eigene Methode zu verraten, ging die Geschichte so nahe wie möglich an die Erinnerung zum Thema heran.«110 Die vorliegende Arbeit möchte das methodologische Problem dieser Annäherung als roten Faden einer wissenschaftshistorischen Diskursgeschichte zum Holocaust begreifen. Es wird dabei aber vermieden, »Erinnerung« als subjektiv und »Erforschung« als objektiv zu konzeptualisieren. Ebenso unbefriedigend bleibt der Versuch von Broszat, jene als »jüdische« Perspektive, diese als deutschen Erkenntnisfortschritt auseinanderzudividieren – ein Axiom, das seinerseits die wissenschaftliche Erkenntnis wenig voranbringen konnte, dafür andererseits die Kommunikation über den Holocaust in hohem Maße erschwert hat.

Der Ansatz dieser Arbeit, der die Konstituierung von Diskursen bzw. Diskursverboten im Verhältnis der Deutschen zu Nationalsozialismus und Massenverbrechen fokussiert, unterscheidet sich von der Vorstellung eines graduell wachsenden Forschungsstandes grundlegend. Steht hier die idealtypische Vorstellung von Wissenschaft im Vordergrund, nach der der intergenerationelle und internationale Diskurs sozusagen systemisch folgerichtig in den Formen wissenschaftlicher Methodik und Objektivität nach »richtig« und »unrichtig«, »wahr« und »falsch« sortiert, betont diese Arbeit das Problem, wer auf welche Weise das Recht zum Sprechen über die Judenvernichtung erhielt, welche Sinnstiftungsformeln zu bestimmten Zeiten zu benutzen waren und welche Regeln dabei als unverletzlich galten. Fremd- und Selbstwahrnehmung der in die Diskurse hinein verlagerten Deutungsansprüche werden hier selbst zum Thema. Das Gedächtnis wird dabei nicht als »das Andere« der Forschung verstanden, sondern diese als ein Teil von kollektiven Erinnerungen in der Sprache der Wissenschaft. Man kann die Ambivalenz der Beziehung zwischen Geschichte und Gedächtnis beschreibend objektivieren, ohne sich in die Rolle des Ringrichters in einem wie immer imaginierten Kampf zu begeben. Vor diesem Hintergrund wäre kein Wort des Titels bedeutsamer als das »und« zwischen »Erforschung und Erinnerung« – es kennzeichnet weniger etwas Separiertes und voneinander Getrenntes und zeigt auch keine schlichte Addition an, sondern es möchte auf die Wirksamkeit des einen im anderen hinweisen.

Dieses Problem erfordert beides: die Erkenntnis-Fortschritte der Holocaustforschung, ebenso zu verstehen wie seine Nachgeschichte,111also einschließlich der Aspekte ihrer Verlustgeschichte von Wissen und Erkenntnissen. Nimmt man die Historiographie zur Judenvernichtung genauer in den Blick, so reicht es nicht aus, ihren kumulativen Zuwachs festzuhalten. Mitzuerzählen ist zu jeder Zeit auch die spezifische Selektivität der Erinnerung, die sich in Themenwahl, Redeweisen, Erkenntnisinteressen und Begriffsprägungen finden läßt. Nicht selten gingen dabei auch bestimmte Aspekte des Themas verloren, manches wurde neu gefunden, anderes verblieb in Nischen.

Fragen, die einem solchen Ansatz verpflichtet sind, lauten: Wie erinnern sich Gesellschaften, was vergessen sie? Wie wird Vergangenheit rekonstruiert, und wo wird sie funktionalisiert? Wer hat die Erinnerungshoheit, und wo konkurrieren Erinnerungsinteressen? Welchem Wandel unterliegen Erinnerungstechniken? Wie nähert man sich der Historizität des Erinnerungsvorganges? Mit diesen Fragen wird die komplizierte Geschichte von Rezeptionen und Deutungen, von Zitaten, Begriffen und Inszenierungen, die Geschichte der Konstruktion historischer Mythen und ihrer Implikationen ernst genommen. Eine kritische Historiographiegeschichte geht im Unterschied zur klassischen Hermeneutik weder auf die Suche nach dem »wahren Sinn« eines Textes noch nach der »einen Intention« seines Autors. Vielmehr stehen die »vielfältigen Ergebnisse der Lektüre«,112 der Kontext von persönlichen Erinnerungen und gesellschaftlichen Interessen, nicht die Darstellung an sich, sondern die Folgen ihrer Interpretation im Mittelpunkt des Forschens.

Diese Akzentverschiebung hat wissenschaftsgeschichtlich ihren Ausgangspunkt in Linguistik, Literatur- und Rezeptionstheorie: »Die post-strukturalistische Ausrichtung auf Geschichte […] kann mit einem Chiasmus bezeichnet werden als ein reziprokes Interesse an der Geschichtlichkeit von Texten und der Textualität von Geschichte.«113 In manchen ihrer dekonstruktivistischen Varianten hat sie sich dem Vorwurf postmoderner Beliebigkeit ausgesetzt. Aber selbst ohne Rückgriff auf die Thesen von der rhetorischen Konstituierung allen historischen Wissens114 erweitert ein solcher Ansatz unser Geschichtsbild insofern, als er das Wissen von Geschichte »wenigstens teilweise als Folge komplexer und subtiler Bewahrungs- und Auslöschungsvorgänge« zu begreifen versucht.115 Also auch diesseits des theoretischen »l’art pour l’art« kann man an historiographischen Texten »die Sprache am Werk« zeigen und über sie die eigene Disziplin als kulturelles Feld auffassen, »das sich durch einen spezifischen Diskurs, eine besondere Art, über besondere Dinge zu sprechen, konstituiert und reproduziert«.116

Reine Historiographiegeschichte ist demnach nicht ausreichend. Denn der Holocaust ist durch beide Erinnerungsformen gekennzeichnet, durch eine provozierende Fremdheit und durch eine bedrängende Nähe; das eine ist die legitime Position wissenschaftlicher Herangehensweisen der Erforschung; das andere ist ein Hinweis darauf, daß wir Auschwitz, unabhängig vom Wissensstand, zu unserer Vergangenheit, unserem »kollektiven Gedächtnis« zählen. Die Resistenz des Themas gegenüber einer monochromen Wissens- und einer unilinearen Gedächtnisbewahrung wird in den wechselnden Diskursarten zwischen 1945 und 1990 geradezu augenfällig. Der Terminus »Diskurs« soll dabei nicht überstrapaziert werden und wird deshalb mit Georg G. Iggers als »Formen der artikulierten sowie der sublimalen Kommunikation« definiert.117 Diskurs heißt im folgenden ein Verfahren, das zwei Seiten eines Textes zu betrachten versucht, seine wörtliche, textuelle, »harte« Seite ebenso wie die »weiche« seines Kontextes, seiner Perspektivität, seiner Konzeption und Intertextualität. Nicht nur den Themen der historiographischen Arbeiten, Kommentare und Forschungen allein, sondern auch ihrer Funktion und den in ihnen liegenden Konsequenzen wird deshalb im folgenden Aufmerksamkeit geschenkt.

Erinnerungen sind selektiv, partikular, gegenwartsbezogen und hängen von Sinnbedürfnissen Einzelner und Gruppen ab. Sie können ihrerseits geschichtsmächtig werden, z.B. in Debatten, die, aufeinander Bezug nehmend, einen gemeinsamen Gegenstand verhandeln.118 Die methodische Herangehensweise dieser Arbeit kann deshalb mit Jan Assmann als »Gedächtnisgeschichte« beschrieben werden, die er als »auf die Geschichte angewandte Rezeptionstheorie« definiert.119 Es geht ihr weniger um die Vergangenheit als solche als um die erinnerte Vergangenheit, nicht primär um die Faktizität als vielmehr um die jeweilige Aktualität von Erinnerung. Untersucht werden »Relevanz«, »Pfade der Überlieferung« und »Netze der Intertextualität«, nicht das Synchrone des Untersuchungsgegenstands, sondern die »diachrone[n] oder vertikale[n] Linien der Erinnerung«.120