Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wer wünscht sich nicht gelegentlich, seinem Leben einen ganz anderen Inhalt zu geben? Jonathan Seyberg, ein erfolgreicher Wissenschaftler, wagt es eines Tages, aus seiner vorgezeichneten Spur auszubrechen und sich neue innere Räume zu schaffen. Wer die heutige Rollensuche des reflektiernden, modernen Mannnes verstehen will, findet in diesem Roman wichtige Erkenntnisse und Anregungen. Das ganzheitliche Denken des Protagonisten, die Schilderung der Diskrepanz zwischen dem Leben, was wir führen und dem, was wir uns wünschen, ist überraschend und erhellend. Als bekennender Anhänger kritischer Orientierung distanziert er sich von der schönen neuen Welt des ökonomischen Zweifels und dem künstlich provozierten Konflikt der Geschlechter. Er glaubt, das Leben dürfe nicht in eine Richtung fließen, was sich körperlich auf Dauer nicht verhindern lassen mag, aber geistig vielfach schon!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Joachim Kath

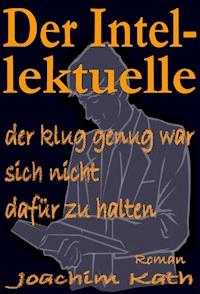

Der Intellektuelle, der klug genug war, sich nicht dafür zu halten

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Impressum neobooks

1. Kapitel

Zum ersten Mal begegnete ich Jonathan Seyberg im Londoner Stadtteil Mayfair. Er stand hinter dem massiv-hölzernen Rednerpult aus Palisander im großen Kongress-Saal des traditionsreichen Grosvenor House und hielt einen Vortrag über Kommunikation. Im Auditorium saßen mehrere hundert internationale Wirtschaftsführer. Ich war damals Journalist und sofort fasziniert von dem, was er sagte und wie er es sagte. Alles war ungewöhnlich: Seine Ausstrahlung, sein Intellekt, die Einfachheit seiner Worte, sein Sinn für Humor. Seiner Rede hatte er den Titel „Thesis 21“ gegeben. Der glänzende Redner wurde immer wieder vom Beifall unterbrochen. Er schonte seine Zuhörer nicht. Mit feiner Ironie verpackte er harte Fakten, modulierte geschickt seine wohlklingende Stimme und machte dramaturgisch genau austarierte Pausen. Die Bewegungen seiner schlanken Hände, die Blicke über die goldene Halbbrille – der braungebrannte, hochgewachsene Mann zog diese exzentrische Millionärsversammlung in seinen Bann.

Er sprach frei, nur geführt durch die Reihenfolge seiner PowerPoint-Charts, deren Wechsel er mit der kabellosen Infrarot-Fernbedienung auslöste und auf denen seine Kernthesen in klarer, typografischer Gestaltung den Raum beherrschten. Kein Schnickschnack, keine lustigen Bilder und es war dennoch, um in der Terminologie jener Kreise zu bleiben, durchaus ein multisensuales Erlebnis. Der Harvardprofessor für Kommunikationswissenschaften, sich selbst eher als Psychologe und Künstler einstufend, denn als Ökonom und Strategy Consultant, war am Zenith seiner Karriere angelangt. Er besaß das Ohr der Mächtigen dieser Welt, jedenfalls soweit es den demokratischen Kapitalismus betraf. Alle im Saal spürten die zielgenau Kritik, die messerscharfe Analyse für die Ursachen der Krise. Einige saßen mit roten Köpfen da und man bemerkte die ohnmächtige Wut dem nichts entgegensetzen zu können als ein albernes, nur kurzfristig befreiendes Lachen und geräuschvolles Aufeinanderschlagen der Handflächen.

„Die Mächtigen“, formulierte Jonathan Seyberg, „werden vor allem dadurch auffällig, dass sie nichts zu lernen brauchen. Was ganz besonders schwer wiegt, weil sie eigentlich dringend lernen müssten um ihrer Rolle in beiden Gesellschaften, der eigenen und unser aller, wirklich gerecht werden zu können.“ Lernfähig, was ihren Intellekt angeht, wären die vielen Männer und wenigen Frauen an der Spitze bedeutender Unternehmen meistens schon. Aber wären sie auch lernbereit, in guten Zeiten und ganz ohne Not? Der Redner bezweifelte es, indem er Nietzsche zitierte: „Der Philosoph Friedrich Nietzsche erhob den Willen zur Macht zum höchsten Wert des Lebens. Doch ohne Gerechtigkeit und Klugheit wird Macht amoralisch. Da nützen auch ihre Bemühungen, verbindliche Verhaltensregeln aufzustellen wenig. Jeder von uns wird sich selbstverständlich für gerecht und klug halten, es vielleicht sogar partiell sein. Fest steht jedenfalls, dass zunehmende Machtfülle die Tendenz hat, sich als Instrument zu verselbständigen. Sie tragen, meine Damen und Herren, nicht nur alle dunkle Kostüme und Anzüge, der Beweis ist durch Augenschein leicht zu erbringen, sondern auch ausnahmslos unsichtbare Tabugürtel. Denn neben den sichtbaren Insignien ihrer Macht, den Marmorpalästen, in denen sie arbeiten, oder den langen Schlangen der gepanzerten Rolls-Royce- und Mercedes-Limousinen, in denen Sie sich vor Beginn dieser Veranstaltung die Park Lane hinaufchauffieren ließen, gibt es unsichtbare Barrieren. Auch solche, die sie gar nicht mehr selbst wahrnehmen. Das sind die weitaus gefährlicheren.“

Es wurde so still im Raum, dass die sorgsam gedämpften Geräusche der Klimaanlage fast zum Meeresrauschen anschwollen. Die wenigen Sekunden bis der Professor fortfuhr, erschienen mir wie eine Ewigkeit. Ich war mir nicht sicher ob es sich bei dem Klingen in meinen Ohren nur um einen Innenton, den normalen Tinnitus, oder um die durch Lüftung hervorgerufene Bewegung der mächtigen, gedimmten Kristalllüster an der Decke handelte. Eigentlich musste ich mich gar nicht gemeint fühlen als Berichterstatter. Doch auch ich war gespannt, was jetzt kommen würde.

„Meine Damen und Herren“, sagte Jonathan Seyberg, „ich habe heute und an dieser Stelle weiter nichts als die Mission, Ihnen das Thema „Bessere Kommunikation“ näher zu bringen. Kommunikation bestimmt nicht nur unser Zeitalter, Kommunikation ist auch eine permanent stattfindende Sache. Oder wie es mein Kollege Watzlawick sehr anschaulich ausgedrückt hat: Wir können nicht nicht kommunizieren! Auch wenn ich ab jetzt nichts mehr sagen würde, einfach stumm bliebe, so wie Sie im Moment, findet dennoch Kommunikation zwischen uns statt. Nonverbale Kommunikation! Sie würden es gewiss als ungehörig empfinden, mit einem stummen Redner konfrontiert zu werden und mein Honorar zurückverlangen. Es wäre zugegeben eine Manipulation und Provokation, eine offensichtliche sogar und nicht eine der subtileren Formen, wie sie von Ihnen mit Vorliebe gewählt werden. Klar und deutlich: Business-Psychopathen übertreffen die negativen Eigenschaften von verhaltensgestörten Kriminellen oft signifikant – es wird nur kaum bemerkt, weil sie einfach die besseren Schauspieler sind. Und gleichzeitig die Hauptverursacher von außergewöhnlichen Erfolgen wie auch kaum einzudämmenden Krisen.“

Die Atmosphäre reiner Neugier im Saal schien in Richtung Empörung zu kippen. Es gab Unruhe und einige riefen „Unverschämtheit!“ und „Unterstellung!“ Doch der Professor ließ sich nicht beirren, er lächelte und machte mit ausgestreckten Händen eine beruhigende Geste. Dann sagte er freundlich: „Wir sind ja alle hier, um von Erkenntnissen zu profitieren. Der berühmte deutsche Soziologe Max Weber definierte Macht als die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Ich nehme einmal an, dass Sie diese Tätigkeit jeden Tag ausüben und dann Menschenführung oder Verhandlungstaktik nennen. Sicherlich werden Sie mir Recht geben, dass dabei nicht der physisch Stärkere gewinnt, sondern derjenige mit den besseren Informationen und dem größeren Kapital. Bestimmt werden einige von Ihnen glauben, ihr Charisma sei ausschlaggebend. Ich frage mich allerdings ernsthaft, ob Sie wirklich von einer höheren Macht begnadet sind, oder nur von den Massenmedien bevorzugt werden. Wahrscheinlich ist beides heutzutage ohnehin dasselbe. Virtuosität auf der Tastatur der Bewusstseins-Industrie dürfte, wenn Sie nicht zufällig der Nutznießer eines umfangreichen Erbes sind, keine ganz kleine Rolle für Ihren Erfolg gespielt haben.“

„Wollen Sie den Sozialismus wieder einführen?“ rief jemand aus dem Publikum erbost.

„Nein“, sagte Jonathan Seyberg ruhig, „ich will nur einige Zusammenhänge klar machen, die mit der heutigen Finanz- und Bankenkrise zu tun haben, die unbestreitbar Teil des reformbedürftigen Kapitalismus ist. Die drückenden Staatsschulden, diese ganze Verschuldungsmentalität, mit dem Anspruch, Wachstum zu generieren, ist ein Irrweg. Im Turbokapitalismus will jeder alles und deshalb kommen so wenig gemeinsame Projekte zustande, die in jeder Beziehung großartig sind und nicht gleichzeitig Effizienz und Ausbeutung beanspruchen. Vielleicht nehmen Sie mir ab, dass ich auch den Niedergang des Sozialismus bemerkt habe und grundsätzlich eher geneigt bin, zukunftsorientiert zu denken. Neil Postman, ein Fachkollege von mir, der auch schon tot ist, der den Begriff „Infotainment“ geprägt hat und die Infantilisierung der Gesellschaft durch die Medien, insbesondere das Fernsehen beklagte, hatte nach meiner Ansicht recht, wenn er sich an Aldous Huxleys Vision der „Brave New World“ und nicht an Orwell hielt, der in seinem Buch „1984“ die Menschen durch Schmerzen unter Kontrolle bringen lässt. Genau das haben inzwischen so manche der Mächtigen nicht nur erkannt, sondern perfektioniert. Ja, was denn? Dass Menschen sich durch brutale Gewalt nicht ewig, sondern nur zeitweise fremd bestimmen lassen, aber durch das, was sie besonders gerne tun, sehr nachhaltig.

Ich behaupte, Manipulation durch Unterhaltung, persönlich und medial, hat den Leuten nicht nur das Denken zu einem guten Teil ausgetrieben, sondern sie in eine Identitätskrise gestürzt, die immer schnellere Trendwechsel erlaubt. Die Politiker machen dabei blindlings mit, indem sie die Lösung in mehr Wachstum suchen und überhaupt nicht differenzieren, um welche Art von Wachstum es geht. Warum? Weil die Botschaft für die einfältigen Wähler angeblich nicht plakativ genug wäre, zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum der Wirtschaft zu unterscheiden. Der heutige Mensch kann sich nicht einmal mehr auf sich selbst verlassen, geschweige denn auf andere. Vieles von dem, was er wahrnimmt, im Alltag, in den Medien, gerade auch im Internet, ist von Interessenvertretern aufbereitet, um seine Kenntnisse, sein Wissen und seine Meinungen im geplanten Sinne zu verändern.“

„Konjunkturen verlaufen in Wellenbewegungen, nach einem Tal kommt auch wieder ein Aufschwung. Alles halb so schlimm!“ rief jemand herein und erntete Applaus.

„Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive Sie das beurteilen. Wenn Sie glauben, dass es richtig ist, wenn die Allgemeinheit das Fehlverhalten der Investmentbanker durch niedrige Zinsen bezahlt, würde ich Ihnen zustimmen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass es nichts ausmacht, wenn Millionen Menschen teilweise ihre Altersvorsorge verlieren, haben Sie ebenfalls recht. Das Erstaunliche ist doch nicht, dass Blasen platzen können. Anlass zu Verwunderung gibt allerdings, dass trotzdem massenhaft Aktien von jungen Unternehmen ohne Substanz an die Börsen der Welt gebracht wurden, deren Werte lediglich auf einem Versprechen in die Zukunft basierten. Und das millionenfach Hauskredite an Leute ausgereicht wurden, die sie niemals bedienen können. Und dass von vielen Banken Produkte geschaffen wurden, die niemand überblicken kann und in denen Schrottpapiere gebündelt wurden. Auf diese Weise kann natürlich ein ganzes Finanzsystem den Bach runter gehen! Das sind alles legale Aktionen. Hinzu kommen der kriminelle Anlagebetrug, die zunehmende Cyber-Kriminalität mit Internet-Währungen und die Steuerhinterziehung in großem Stil. Sowie die Anreize für Ihre Mitarbeiter durch übertriebene Boni erhöhte Risiken einzugehen. Ich weiß, um das Ausmaß der Krise zu verdecken, werden einfach Schattenbanken installiert. Aber finden Sie das gerecht, fair und zielführend?“

„Wahrscheinlich sind Sie, so wie Sie reden, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder? Jeder bekommt fürs Nichtstun Geld, um sich frei entfalten zu können!“

„Nun, dass wir in einer Angstgesellschaft leben, in der ein Teil der Menschen, gerade auch junge Leute, Existenzangst nicht ganz zu Unrecht hat, ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der vielen befristeten, schlecht bezahlten Jobs nicht zu leugnen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Einkommen, das an keine Bedingungen geknüpft ist, angstreduzierend wirken könnte. Dennoch bin ich dagegen und ich will Ihnen auch sagen, warum. Erstens, weil es der Mehrheit der Bevölkerung nicht zu vermitteln ist, dass jemand, der nicht bedürftig ist, von der Gesellschaft alimentiert wird. Zweitens, weil ein Teil der Menschen, die heute arbeiten, zu Hause bleiben würden. Niemand weiß, wie groß dieser Anteil ist, doch ich befürchte, er ist größer als so mancher Sozialromantiker annimmt. Drittens, weil ich grundsätzlich gegen Subventionen bin. Dieses Zu-Hilfe-kommen bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten hat einen unüberschaubaren Sumpf geschaffen, der zunächst einmal ausgetrocknet werden müsste, bevor überhaupt daran gedacht werden sollte, neue Töpfe zu schaffen und neue Schulden zu machen.“

Auf meinem Rückweg zu Fuß an der Ostseite des Hyde Parks entlang zur Subway Station Marble Arch, kamen mir immer wieder Bruchstücke des eben gehörten Vortrags in den Sinn. Gedankenfetzen wie „Alle unsere Probleme sind letztlich auf mangelhafte Kommunikation zurückzuführen. Auch Ihre persönlichen Probleme“. Oder: „Was Sie tatsächlich am meisten beeindruckt, sind Zahlen mit vielen Nullen. Wie recht Sie damit haben, können sie aus der Tatsache ersehen, dass der Unterschied von der Null zur 1 wesentlich größer ist, als von der 1 zu dem, was Sie für eine große Zahl halten. Es findet eine Mathematik der Verblödung statt und dabei mischen alle, nicht nur die Banken, kräftig mit.“

Ich hatte Jonathan Seybergs Rede vorsorglich mitstenografiert, so gut ich konnte, auch weil ich nicht sicher war, ob mein kleines Aufnahmegerät seine Worte laut und verständlich genug wiedergeben würde. Noch in der U-Bahn blätterte ich begierig in meinem Schreibblock, ängstlich die Kürzel auf ihre Lesbarkeit prüfend. Er hatte seinen Zuhörern einen Spiegel vorgehalten, hatte sie seziert bis aufs Rückenmark und sie hatten, so schien es mir, nichts begriffen. Minutenlanger Beifall am Schluss, sogar standing ovations, Abgang von der Bühne, Händeschütteln der Organisatoren.

Was musste in diesem Mann vorgehen? Er hatte vom Umdenken, vom notwendigen Wandel in der Welt gesprochen. Von der wichtigen Rolle kommunikativer Inhalte. Hatte eindeutige Beispiele gebracht. Und in der anschließenden Diskussion auf die Frage, woher er das alles wisse und warum er so sicher in seiner Analyse sei, ganz bescheiden und emotionslos geantwortet: „Sehen Sie, ich habe einen ordentlichen Beruf gelernt und nie aufgehört, neugierig zu sein. Damals in den 60er Jahren, während meines Studiums, wurde Intelligenz noch als Anpassungsfähigkeit definiert und sicherlich sehnen sich gar nicht so wenige von Ihnen insgeheim danach zurück. Heute – nur eine Generation später – verstehen wir unter Intelligenz die Fähigkeit, scheinbar nicht vorhandene Unterschiede und Gemeinsamkeiten möglichst schnell erkennen zu können. Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen den Riesensprung sehen, der zwischen reagieren und agieren liegt.“

Oder eine andere Passage seiner Rede, auf die ich in dem Augenblick stieß, als Sekunden bevor sich die Subway-Türen wieder automatisch schlossen, ich glaube es war die Station Oxford Circus, als ein junger Schwarzer direkt vor meinen Augen einer nicht mehr ganz so jungen Touristin die Tasche entreißen wollte. Er griff nicht daneben, aber sie hatte die Tasche unter ihren Arm geklemmt und hielt sie zusätzlich fest, sodass er wieder losließ und noch auf den Bahnsteig springen konnte. Alles lief blitzschnell in Sekunden ab. Wenn es wenigstens einmal umgekehrt gewesen wäre – also eine weiße Lady einem arbeitslosen Jugendlichen … - doch es war wie immer. Nur was dieser Jonathan Seyberg gesagt hatte, war für mich interessant und teilweise neu: Zum Beispiel das mit dem Unterschied zwischen Strategie und Taktik, also der Zielsetzung und der Konzeption, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Aber dass die Politiker fast nie bis zu diesem Punkt kommen. Oder der Unterschied zwischen Kommunikation und Information. Dass Informationen einseitig gesendete Botschaften ohne Rückkopplung sind. Und dass die Mächtigen immer nur gefiltert informieren lassen, aber nicht wirklich kommunizieren. Sie wären an sozialem Hören, an der Kunst des Zuhörens, überhaupt nicht mehr interessiert. Sie hätten es verlernt, zuzuhören. Sie ließen sich nur gelegentlich von Vertrauten, die genau wissen, was sie hören wollen, ihre Vorurteile bestätigen.

Seyberg hatte steile Thesen aufgestellt. Beispielsweise weil Geld für alle gleich aussieht und nur „quantitativ differenziert“, empfahl er seinen betuchten Zuhörern nicht die „neurotische Vermehrung desselben“, sondern massive Investitionen in Gestaltung. Damit meinte er ausdrücklich nicht nur Design, Grafik, Architektur und Kunst. Sondern jede unternehmerische Vision müsste eine unverwechselbare Gestalt annehmen, wenn in Zukunft der globale Wettbewerb bestanden werden will. Einen durchgängigen Look, die Reduktion auf das Wesentliche, nicht nur emotionale, sondern auch informative Inhalte, wo man einen konkreten Nutzen parat hätte. Aber er war skeptisch – so viel Denkdisziplin könne man in den Führungsetagen nicht voraussetzen. Der Sprung in das visuelle Zeitalter, in dem Kunst und Natur gleichzeitig gerettet werden müssten, finde noch viel zu selten statt und bliebe zu sehr an der Oberfläche und sei viel zu kosmetisch.

Als jemand aus dem Publikum gefragt hatte, was er eigentlich heute unter Macht verstehe, hatte er keinen Wimpernschlag gezögert und geantwortet: „Macht ist heute primär der Zugang zu Informationen und die Fähigkeit, Informationsflüsse zu steuern. Man könnte annehmen, es würde sich um Kommunikation handeln, doch hier geht es um einseitige Überredung.“

Ich beschloss, diesen sympathischen und aufmüpfigen Querkopf, der es dieser „Konzentration von wandelnden Taschenrechnern“ so eloquent besorgt hatte, um ein Interview zu bitten. Kaum zu Hause angekommen, wählte ich die Telefonnummer des First-class-Hotels mit den fünf Sternen. Die Vermittlung stellte durch aufs Zimmer und ich hatte Glück. „Seyberg!“ meldete sich der Professor, der wie sich herausstellte, gerade unter der Dusche gestanden hatte, als das Telefon klingelte. Er war trotzdem freundlich, hörte geduldig zu, stellte präzise Fragen nach den Fachzeitschriften, für die ich schrieb und wir vereinbarten, nachdem er sich schnell entschieden hatte, einen Termin im Hotelrestaurant.

„Normalerweise stelle ich als Berater meinen Klienten immer die Fragen“, sagte er, als wir uns abends gegenübersaßen. „Viele glauben es wäre umgekehrt, aber ich bin es, der lernen muss. Der Student bekommt das Honorar und der Lehrer bezahlt es. Ist das nicht herrlich paradox?“

Mir war nicht ganz klar, ob er scherzte oder nicht.

„Aber jetzt brauche ich mir keine intelligenten Fragen auszudenken, sondern kann mich auf seltsame Antworten beschränken!“

„Wieso seltsame Antworten?“ fragte ich verblüfft.

„Nun“, erwiderte Jonathan Seyberg und lächelte dabei verschmitzt, „ich bekomme von meinen Klienten die merkwürdigsten Visionen zu hören. Oft habe ich davon im Detail nicht die geringste Ahnung und lasse mich ausgiebig in Kenntnis setzen. Manches verstehe ich dann relativ genau und anderes, gerade wenn es um Hightech geht, bleibt zumindest partiell ein Rätsel, was aber meistens keine Relevanz für den Erfolg der Beratung hat.“

„Weshalb nicht? Wollen Sie etwa behaupten, es käme auf den Durchblick und auf Expertenwissen gar nicht an?“

„Es ist tatsächlich so, weil es immer wieder auf dasselbe hinausläuft. Grundsätzlich wollen alle Manager ihr Bestes verbessern – und damit meinen sie, welch fataler Irrtum, nicht etwa ihre Seele oder ihr Ich, sondern etwas, von dem sie in aller Regel genug haben und das ist nun einmal Geld.“

„Geld ist, lernt jeder Wirtschaftsstudent im ersten Semester, ein äußerst knappes Gut!“ sagte ich.

„Richtig, für Studenten ohne reiche Eltern klingt das sehr glaubhaft. Aber in Wahrheit ist Geld in den westlichen Industrieländern in ausreichender Menge vorhanden. Es gibt Geld wie Dreck, es haben nur die falschen Leute. Die Notenbanken fluten geradezu in Krisenzeiten den Markt mit billigem Geld für die Banken, die es dann Investoren mehr oder weniger günstig zur Verfügung stellen. Das ist jedenfalls die Idee zur Ankurbelung der Wirtschaft. Dabei wird allerdings vergessen, dass oft die geeigneten Konzepte fehlen, dieses Geld sinnvoll einzusetzen. Beispielsweise werden Immobilien gebaut, die keiner kaufen oder mieten will, weil ihre Lage grottenschlecht ist.“

„Sie haben in Ihrem heutigen Vortrag behauptet, Unternehmensführung sei keine Wissenschaft, sondern Kunst. Malen Sie damit nicht doch zu Schwarz-Weiß?“

„Ich weiß, die Ansicht ist, auch wenn sie auf Logik basiert, nicht sehr populär. Natürlich bedienen sich Manager wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das klingt jetzt ziemlich trocken, aber ist wichtig: Hauptmerkmale der Wissenschaft sind eine von Wertungen und Gefühlen freie, rationale Erkenntnis und deren Wiederholbarkeit unter gleichen Bedingungen. Was ein Manager tut, ist all dies nicht. Er braucht Phantasie, Imagination, Kreativität. Meistens hat er nur wenig davon, weil er zuviel an Zahlen denkt. Er kennt oft nur, um Oscar Wilde zu zitieren, den Preis von allem und den Wert von nichts.“

„Sie sehen den Manager der Zukunft als Künstler?“

„Die Entwicklung ist doch hochinteressant und bestätigt meine These: Seitdem van Goghs Bilder auf Auktionen Millionen erbringen, nicht Peanuts sondern Dollars, ersteigert für Unternehmen und nicht für Museen, haben die großen Zahlen die Kunst interessant gemacht. Als Investition, noch zu wenig als Instrument. Die Onkel Dagoberts dieser Welt begreifen die Kunst natürlich noch nicht als Hoffnung. Die spielen noch das Money-Game, jene geheime Verführung zur Faszination des Unnötigen, dieses Ablenken von der wahren Kultur zur Menge.“

„Größe ist folglich schlecht, Herr Professor?“

„Menschliche Größe gewiss nicht, aber der Aufbau riesiger, unregierbarer Strukturen, wie auf dem Bankensektor, führt zur Morbidität. Auch wenn manche Banken zu groß sind, um sie fallen zu lassen, weil sonst alles zusammenbricht, ist das keine gesunde Situation. Nicht nur der Ostblock ist wegen mangelnder Flexibilität kollabiert, dass kann auch mit Unternehmen in der Marktwirtschaft passieren, die zu unbeweglich werden. Schließlich geschieht genau dies jeden Tag.“

„Noch eine letzte – auch persönlich gemeinte – Frage: Was werden Sie als nächstes tun und wie sieht ihre eigene Zukunftsplanung aus?“

Jonathan Seyberg nahm einen Schluck französischen Rotwein und lehnte sich entspannt zurück. „Ich werde mich konzentrieren!“ sagte er langsam und nachdenklich.

„Auf was?“ fragte ich neugierig.

„Auf ein 23,77 Meter langes und 8,23 Meter breites Rechteck!“

„Sie sprechen wirklich in Rätseln“, sagte ich, „ein Schiff vielleicht, aber das wäre spitz und bei einem Haus gäbe es keine so krummen Maße.“

„Ich will es Ihnen leicht machen! Genaugenommen werde ich mich auf etwas Rundes konzentrieren, solange es sich bewegt. Es hat einen Durchmesser so um die 6,5 cm und ist gelb.“

„Ein Kanarienvogel!“ rief ich.

„Stimmt!“ sagte er spitzbübisch, „die Dinger, die da in Wimbledon herumfliegen.“

„Sie wollen doch nicht etwa …“, rief ich überrascht aus.

„Aber ja, natürlich …“, unterbrach er mich.

„Ausschließlich?“ fragte ich nach.

„Nein“, sagte der Graukopf, „essen, trinken und schlafen werde ich außerdem. Und reisen natürlich, viel reisen.“

„Werden Sie den nicht geistig unausgefüllt sein?“ konnte ich nicht aufhören mich zu wundern.

„Ich will Ihnen mal ein Geheimnis verraten: Unsere Arbeitswelt besteht weitgehend aus simulierter Aktivität, sozusagen dem Gegenteil dessen, was auf dem Tennisplatz möglich ist. Das gesamte Management-Wissen ist eine Fiktion. Die Psychologie sowieso, die Medizin zum größten Teil, ebenso wie die Jurisprudenz. Dazu gehört außer einem guten Gedächtnis gar nichts, auch nicht so viel Intelligenz.“ Dabei zeigte er auf den Nagel seines kleinen Fingers. „Alle Unternehmer und Manager sind gute Schauspieler, Pokerer, Trickser. Sie können sich gut verkaufen und spielen ihre Rolle perfekt. Genauso gut wie ihre Berater. Die allerdreistesten sind übrigens die Banker. Die scheuen sich noch nicht einmal, für gar nichts und überhaupt kein Risiko Geld zu kassieren. Die schlauesten unter den Unwissenden sind die Professoren. Die verstehen grundsätzlich von dem, was sie lehren, nicht die Bohne. Nicht einmal theoretisch. Aber sie sind hochangesehen und im ernst, von ihnen können Sie getrost einen Gebrauchtwagen erwerben. Sie würden bestimmt nur unabsichtlich von denen übers Ohr gehauen. Einen Tacho zurückdrehen, nein, so etwas machen die nicht.

Der Status und alles drum herum werden viel zu wichtig genommen. Die Intellektuellen müssen verstärkt eine Balance zwischen Wissensanwendung und belastbarer Körperlichkeit hinbekommen, sonst überschätzen sie sich maßlos und sind nicht mehr glaubhaft. Ohne eine solche Bodenhaftung werden sie in Zukunft kaum lösungsorientiert und evidenzbasiert arbeiten können. Wie man an den vielen Experten mit ihren falschen Prognosen gerade bei den nicht enden wollenden Krisen augenfällig wahrnehmen kann. Ich würde gerne das höchste natürliche Ziel des Menschen aus philosophischer Sicht erreichen: Die Glückseligkeit! Möglichst zu Lebzeiten. Also noch weitaus unangepasster werden als ich bin. Sinnlich und geistig mit meinem Schicksal einig zu sein, ist mein Traum.“

„Deshalb wollen Sie jetzt Tennis spielen?“

„Auf einen kurzen Nenner gebracht: Ich will das Leben spüren!“

„Sind Sie denn ein guter Tennisspieler?“

„Ich weiß es noch nicht, weil ich keinen Vergleich habe. Kaum vorstellbar, dass ich jemals Mitglied im Lawn Tennis Club von Wimbledon werde, denn der leichteste Weg dort hineinzukommen ist ein Wimbledon-Sieg, wie man jedes Jahr im Sportteil der besseren Zeitungen lesen kann. Ich weiß nicht, ob Sie schon bemerken konnten, dass es beim Tennis um ein Duell geht mit bemerkenswert geringer Verletzungsgefahr, sozusagen um eine medievale Metapher und aktive Meditation?“

„Haben Sie überhaupt schon mal gespielt?“

Jonathan Seyberg lachte fröhlich.

Ich schämte mich sofort wegen der blöden Frage. Natürlich wird er.

„Bei allem, was ich gerne tue, bin ich Autodidakt. Die Lehrer vermiesen manches. Niemand kann einem die Dinge, die man besonders gut können will, letztlich wirklich beibringen. Gottlob können die kleinen Kinder schon laufen, bevor es ihnen ihre Eltern lehren. Es geht immer ganz plötzlich. Ich glaube an Instinkte.“

„Sie haben tatsächlich noch nie einen Schläger in der Hand gehabt und wollen jetzt mit über Fünfzig, wahrscheinlich weil es im Fernsehen immer so leicht aussieht, auf Anhieb Grand-Slam-Sieger werden“, stichelte ich.

„Im Fernsehen sieht immer alles leicht aus, neuerdings sogar die Kriege, die sicherlich manche Leute für Videospiele halten. Aber alles, was kinderleicht aussieht, gerade auch im Sport, ist besonders schwierig“, sagte er ernst.

Wir vertieften das Thema an jenem Abend nicht weiter, aßen zum Abschluss des Dinners, zu dem er mich eingeladen hatte, wie ich erfreut erfuhr, noch unser obligatorisches Mousse au Chocolat und verabschiedeten uns.

Auf dem Heimweg sah und spürte ich nichts von dem, was um mich herum geschah. Hörte nicht den brausenden Verkehr, achtete nicht auf die blinkenden Lichter. Jedenfalls kam es mir hinterher so vor. Doch, der Mann war schon sehr beeindruckend. Ich wollte ein Buch über ihn schreiben. Ein Intellektueller, der nur noch Tennis spielen will. Ich war mir nicht sicher, ob er nur gescherzt hatte. Eine falsche Spur gelegt. Doch die Story ließ mich seit diesem Abend nicht mehr los.

Ich begann darüber nachzudenken, wie der Titel und der Anfang aussehen könnten. So wie tatsächlich alles begann oder doch lieber ganz anders. Jonathan Seyberg war ein fast stereotyper Erfolgsmensch bis zu dem Tag, als er sich entschloss, sein bisheriges Leben vollständig umzukrempeln und sich auf die eine einzige Sache zu konzentrieren, die ihm am meisten Spaß machte: Tennis! Würde ich ihn, seine Person und Gegenwart brauchen, um diesen Roman zu schreiben? Oder ist nicht die Frage, ob ein Mann heute noch zu sich finden kann, an sich interessant genug? Kann er das tatsächlich noch in unserer digitalisierten, emanzipatorischen, konsumorientierten Welt? Kann er sein Ich und Selbst wahrhaftig leben? Gelingt es ihm, den Pessimismus des Intellekts mit dem Optimismus des Willens zu verbinden? Kann er glücklich sein?

Als ich Jonathan Seyberg meine Visitenkarte gab, nein, ich überreichte sie, denn was meinen Namen trug war mir fast heilig, und um seine bat, sagte er völlig ungeniert: Ich habe mir nie eine Karte drucken lassen, weil ich immer selbst da war, wenn es zu diesem Ritual des Austausches kam. Es mag praktisch sein, besonders für Japaner und Leute mit komplizierten Titeln. Ich erwarte eigentlich, dass man sich meinen Namen merken kann oder wenigstens bei Wikipedia googelt und so auf Informationen stößt, vielleicht sogar auf meine Homepage findet. Rufen Sie mich doch einfach in Cambridge an, sie wissen schon, nicht hier auf der Insel, sondern jenseits des Ozeans in Massachusetts.

Je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer wurde ich, dass ohne den Typ die Geschichte nicht lief. Ich wusste einfach zu wenig über diesen Sport. Eine tolle Sache, diese spleenige Tennis-Idee. Bestimmt hatte er mich an der Nase herumgeführt. „Journalisten sind die schlechtesten Menschenkenner, die es gibt“, hatte er mir beim Abschied noch mit auf den Weg gegeben. Und ungefragt gleich die Begründung mitgeliefert: „Ich kenne viele international berühmte Geldsäcke persönlich, genau die Burschen, die ihr immer interviewt und gelegentlich preiskrönt als Person des Jahres von irgendetwas. Also, was so über die in den Medien berichtet wird, ist fast immer total falsch und beim kleinen verbleibenden Rest haarscharf daneben. Niemals ist auch nur ein wahres Wort dran, wenn ihr über die Motive für edle Taten aller Art schreibt. Alles nur Public Relations, das Synonym für faustdicke Lügen.“

Ich brauchte einige Zeit um mich zu sammeln und hatte auch erst noch einige Artikel fertig zu stellen, für die es Termine gab. Doch dass ich ihn anrufen würde, war klar. Schon in der nächsten Woche. Wie war das noch mal mit der Zeitverschiebung? Sechs Stunden waren wir früher als die amerikanische Ostküste. Über Harvard hatte ich mir längst seine Privatnummer besorgt. Es gibt da ein öffentliches Register, in das man nur den Vor- und Nachnamen eintippen muss. Ganz einfach. Es gibt an der Universität sogar geführte Besichtigungstouren und eine eigene Polizei-Abteilung, bei der man seinen Laptop und sein Fahrrad registrieren kann. Ganz interessant für mich als Journalist war die Aufzählung sogenannter sensitiver Straftaten: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Schlägerei, häusliche Gewalt, Verbrechen aus Hass, Belästigung und Diebstahl der Identität. So ganz friedlich klang mir das allerdings nicht. Schien ein ziemlich gefährlicher Ort zu sein so ein Campus. Nun, ich hatte auch nicht vor, dort hin zu fliegen und die Uni, die in ihrem Wappen den Namen der römischen Göttin der Wahrheit „Veritas“ führt, in Augenschein zu nehmen.

„Langeweile“, hatte der Professor in seiner unnachahmlichen Art formuliert, „ist der Zustand, der durch die Dehnung des Zeiterlebens gekennzeichnet ist. Gleichförmig wiederkehrende Reize, die schließlich nicht mehr als solche wahrgenommen werden, führen zur Erlebnisarmut, die ein Gefühl der Unausgefülltheit hervorruft. Der neurotische Ausweg, der Muße nicht fähig zu sein, ist der Zeitvertreib. Die als Langeweile erlebte Zeitdehnung wird künstlich geschrumpft, indem sie mit vermeintlichen Erlebnissen überfrachtet wird. Gerade in der Freizeit und im Urlaub. Dem technischen Fortschritt folgend, alles müsse schneller gehen, um mehr Zeit zu haben, wird die eingesparte Zeit ebenfalls mit großer Hektik beschleunigt, indem sie reizüberflutet wird.“

Ich hatte mich so in meine Notizen vertieft, dass ich sein schwaches, amerikanisch-optimistisches Hallo fast überhörte. „Hallo, Mr. Seyberg“, stotterte ich. „Natürlich können wir jetzt die Wetternachrichten austauschen wie in den meisten Transatlantikgesprächen und auch die Ortszeiten vergleichen, aber um was geht s wirklich?“

„War das mit dem Tennisspielen ernst gemeint?“

„Lieber Freund“, hörte ich am anderen Ende der Leitung vergnügt, „Cicero und der lebte immerhin 106 – 43 vor Christus, hat einmal gesagt: Die Seele sehnt sich immer danach, etwas zu tun.“

„Ihre Seele also? Die Seele ist es, die Sie antreibt!“ rief ich spontan in die Muschel.

„Nun“, sagte er, „der Mensch hat als einziges Lebewesen die Sprache und die Möglichkeit, sein Leben zwischen Geburt und Tod, aber auch darüber hinaus – zumindest im Seelischen – selbst zu gestalten. Trotzdem ist der Mensch unendlich anfälliger als das Tier. Weil er in Abläufe eingreift, führt so etwas ausgesprochen Positives wie Wissen zu psychosomatischen Schwierigkeiten, wenn kein animalischer Ausgleich vorhanden ist. Mit anderen Worten: Übergroße Rationalität führt zu geringer Emotionalität. Mein Leben als Wissenschaftler und Berater von steinreichen Großunternehmern ist nicht vorbei, aber ich habe beschlossen, es für einige Zeit zu suspendieren. Ich lasse los! Keine einfache Übung über einem Abgrund der Skandale und der Unwissenheit! Doch wie soll ich es sagen? Ich bin ein Mensch, der zwischen Ideal und Wirklichkeit seine Freiheit finden will. Der Weg zur Freiheit war bei mir zunächst die Wissenschaft und ist jetzt der Sport. Ich erhoffe mir von diesem krassen Schwenk mehr Dynamik im Lebensgefühl.“

„Wenn Sie irgendwo ein Turnier spielen, Sir, lassen Sie es mich bitte wissen“, sagte ich.

„Ich habe noch nie eins gespielt“, erwiderte er.

„Aber Sie wollen ein Turnier mitmachen, habe ich recht? Sie brennen darauf, sich aus der Entfernung, nur durch ein Netz getrennt, zu duellieren!“

„Ja, es ist nur konsequent. Ich fliege nächsten Dienstag nach Nordafrika“, sagte er, „über London. Meine Koffer sind schon gedanklich gepackt. Ich werde vier brandneue Schläger im Gepäck haben.

„Jetzt Ende Februar ist das Meer dort zum Schwimmen noch zu kalt“, zweifelte ich.

„Der Sog des Meer ist dort das ganze Jahr über ohnehin zu gefährlich zum Schwimmen, aber man kann schon jetzt draußen Tennis spielen“, sagte er cool.

„Wohin genau?“ fasste ich nach, nicht zuletzt mein Buchprojekt im Sinn.

„Agadir in Marokko“, tönte es zurück. Und dann – ich wollte gerade nach dem Hotel fragen: „Club Kasbah, 16 Plätze, alle Sand!“

2. Kapitel

Der König kommt, der König ist schon da, der König kommt nicht. In der mit roten und grünen Fahnen üppig geschmückten marokkanischen Hafen- und Badestadt brodelten die Gerüchte. Wird Mohammed VI. die Gegend, in der er einen Sommerpalast besitzt, bald besuchen? Sein Farbporträt prangte an den Fassaden vieler öffentlicher Gebäude. Jeder von Rang und Namen aus dem gesamten Königreich beeilte sich, an jenem Ort zu sein, der den Glanz der Herrscherfamilie versprach und vielleicht einen Zipfel ihrer Gunst. Auch die im fruchtbaren Dreieck zwischen dem schneebedeckten Hohen Atlas-Gebirge und dem Anti-Atlas lebenden Berber strömten in die Stadt.

Hunderte von klimatisierten, schwarzen Nobelkarossen deutscher Herkunft, parkten an den Straßenrändern oder glitten wie Raubfische, besetzt mit europäisch gekleideten Marokkanern, durch die Massen in Landestracht, die sich zu Fuß und auf klapprigen Eseln und Mopeds dem Festplatz aus allen Himmelsrichtungen näherten. Fantasien, die traditionellen Reiterspiele auf schwankenden Kamelen und feurigen Rössern zogen die Menschen ebenso an wie die Militärparaden mit modernsten Waffen französischer und amerikanischer Produktion. Der genaue Beobachter bemerkte die angestrengt um ihre Unauffälligkeit bemühten Männer in Zivil zwischen den Uniformierten von Khaki über Tiefblau bis Signalrot an allen Ecken und Bordsteinkanten. Ein farbenprächtiges, wegen der Mischung von höchstem Luxus und sichtbarer Armut für westliche Augen ungewohntes Bild.

Jonathan Seyberg, den ich auf diesen augenfälligen Kontrast ansprach – wir saßen in einem Straßencafé – sagte nachdenklich: „Ich glaube, wir können uns nicht wirklich ein Urteil bilden. Sehen Sie dort am Ende dieser Avenue, das ist der Burgberg, der letzte Ausläufer des Atlas-Gebirges. Dessen ganzen Südhang nehmen drei gewaltige Schriftzeichen in arabischer Sprache ein, die nachts beleuchtet sind und sie bedeuten: Gott, König, Vaterland. Für uns ist diese Verquickung von Religion, Herrschaft und Nation unvorstellbar. Doch hier gilt der König als direkter Nachfahre des Propheten. Eine Kritik an seiner Person ist gesetzlich verboten.“

„Wir sind eben in keinem demokratischen Land“, stellte ich ernüchtert fest.

„So einfach ist das nicht! Die gesamte Lage auf dem afrikanischen Kontinent ist, vorsichtig ausgedrückt, unübersichtlich. Es gibt, wenn überhaupt, nur ganz wenige lupenreine Demokratien außer Israel. Das Königreich Marokko ist eine konstitutionelle Monarchie, mit dem König als Staatsoberhaupt. Wenn ich irgendwo hinreise, beschäftige ich mich vorher mit der Geschichte. Das Land war lange Zankapfel zwischen den europäischen Mächten und wurde dann schließlich 1956 unabhängig, als Frankreich und Spanien sich wegen der wachsenden Spannungen durch die Unabhängigkeitsbestrebungen zurückzogen. Ein Jahr später gab es dann überhaupt erst einen König, vorher waren das Sultane. Dann 1976 wurde auch die ehemalige spanische Provinz Westsahara unabhängig, worauf Mauretanien und Marokko die Situation nutzten und das riesige Gebiet kurzerhand unter sich aufteilten. So ganz ist die Lage dort nach wie vor nicht geklärt, weil es Aufständische gibt und Flüchtlingslager in Algerien. Doch Marokko ist militärisch stark, mit Unterstützung der USA, und betreibt in der Westsahara eine ausgedehnte Besiedlungspolitik.“

„Was halten Sie von der Monarchie generell?“

„Als analytisch denkender Wissenschaftler halte ich die Monarchie als Staatsform für überholt und verstaubt. In Verbindung mit absoluter Macht halte ich sie sogar für inakzeptabel. In Verknüpfung mit einer Staatsreligion sowieso. Doch die Verhältnisse hier in diesem recht jungen Staat mit sehr alter Tradition sind viel komplizierter als in Europa, wo die Monarchien nur Teil der nationalen Folklore sind. Wenn sich die Briten, Holländer, Dänen, Schweden, Norweger und noch so ein paar Zwergstaaten diese machtlosen Figuren, denen sie gerne zujubeln und deren Leben die Seiten der Klatschpresse weltweit füllen, finanziell leisten wollen, ist das wahrscheinlich bestens investiertes Geld für die Imagepflege und den Tourismus. In Marokko hat der König sehr umfangreiche politische Kompetenzen und ist nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch geistliches Oberhaupt und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er kommt aus der Dynastie der Alawiden, die ihre Abstammung auf Hasan ibn Ali zurückführen, den Enkel des Propheten Muhammad. Staatsreligion ist folglich der Islam, über 98 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, vorwiegend Sunniten malikitischer Richtung.“

„Das sagt mir gar nichts!“

„Die Sunniten bilden die größte Glaubensrichtung im Islam und eine der sunnitischen Rechtsschulen sind die Malikiten. Ich bin auf diesem Gebiet auch kein Experte und weiß nicht, worin sich die einzelnen Rechtsschulen inhaltlich unterscheiden. Jedenfalls sollen die Grundlagen in Medina entstanden sein, der zweitheiligsten Stadt des Islam, die genauso wie Mekka, für Nichtmuslime gesperrt ist.“

„Wenn wir unsere Maßstäbe anlegten, was Politik, Religion und Menschenrechte angeht, würden wir zu einer anderen Einschätzung kommen!“ sagte ich.

„Ja, aber das ist doch völlig klar! So naiv sollten wir die Geschehnisse des arabischen Frühlings nicht beurteilen. Wenn ich mir vor Augen führe, wie mit den Paraden nach dem Golfkrieg das Vietnam-Trauma in den USA aufgearbeitet wurde, dieser nicht enden wollende Werbefeldzug für die Rüstungsindustrie, der das Kurdenelend und die Naturzerstörung in Kuwait überdeckte – alles nicht gar nicht lange her! In Nordafrika ist seitdem eine Menge in Bewegung geraten und doch sind manche der alten Potentaten trotz allem aus taktischen Erwägungen weiter an der Macht. Ich bin mir nicht sicher und habe große Zweifel, ob unsere Politiker und wir die Dinge, vor allem die katastrophalen Folgen, richtig einschätzen.“

Agadir, bei dem verheerenden Erdbeben 1960 vollkommen zerstört, ist nach dem Wiederaufbau die modernste Stadt Marokkos, mit breiten Prachtstraßen, mehrstöckigen Hotels in internationaler Betonarchitektur und einem mehrere Kilometer langen Sandstrand, auf dem sich die schaumgekrönten Wellen des Atlantiks im ewigen Rhythmus brechen. Das diese Stadt inzwischen über 600.000 Einwohner hat, war für mich überraschend. Sie wirkte gar nicht wie eine Großstadt, weil sie keine Hochhäuser hat und keinen alten Stadtkern.

„Ich wüsste wirklich nicht, weshalb ein Mensch von irgendeinem Ort der Welt hierher reisen sollte, außer er ist Strandläufer im Rentenalter oder passionierter Tennisspieler. König Hassan der II. jedenfalls, der Vater des jetzigen Herrschers, war ein Freund des weißen Sports. Deshalb gibt es hier den königlichen Tennisclub und zahlreiche, gut gepflegte Anlagen mit vielen Plätzen. Er war auch Mitglied im Rotary-Club und getreu deren Wahlspruch zu selbstlosem Dienen und ethischen wie moralischen Handeln verpflichtet. Dazu stand seine Regierungszeit allerdings in krassem Widerspruch, denn sie war offenbar so stark mit Menschenrechtsverletzungen belastet, dass sein Sohn 2004 eine Wahrheitskommission einsetzen ließ, die eine Wiedergutmachung bei den Hinterbliebenen der Opfer bewirken sollte.“

„Das klingt alles sehr vorsichtig und nicht besonders kritisch für einen Intellektuellen“, versuchte ich den Professor aufzustacheln.

Er nahm einen Schluck von dem ausgezeichneten marokkanischen Wein und ließ ihn genießerisch durch die Kehle rinnen. Erst dann begann er mit Bedacht: „Ich kenne dieses Land seit Jahrzehnten und war immer mal wieder hier. Es ist für mich nicht möglich, zu verifizieren, was die Opposition im Exil berichtet. Wie gravierend die Repressionen waren, ob es Folter gab, wie viele Menschen spurlos verschwanden. Selbstverständlich bin ich grundsätzlich gegen jede Art von Unterdrückung und Gewalt, nur als Tourist liest man höchstens darüber und bekommt im Land selbst davon nichts mit. Es ist nicht möglich, sich sein eigenes Bild zu machen. Schon gar nicht, wenn man nicht arabisch spricht.

Die Landschaft und die Menschen finde ich großartig. Marokko ist als Reiseland sehr sehenswert. Es gibt einen vorzüglichen Wein, die Weinberge haben noch die Franzosen angelegt und die verstehen bekanntlich das Winzerhandwerk. Die Königsstädte Rabat, Fès und Marrakesch oder eine Fahrt durch das wildromantische Atlasgebirge bis hinein in die Sahara gehören zu meinen beeindruckensten optischen Erlebnissen. Es ist, den Tourismus weggedacht, fast noch eine Reise in 1001 Nacht mit Märchenerzählern und Schriftgelehrten, die anderer Leute Post auf der Straße erledigen und mit Schlangenbeschwörern sowie Heilkundigen, die vor der gaffenden Meute Zähne reißen.

Ich war vor mehreren Jahrzehnten zum ersten Mal in diesem Land. Damals bin ich von Marrakesch aus mit dem Bus bis nach Quazazarte gefahren. Ich hatte mir extra ein Ticket 1. Klasse geleistet, wie sich herausstellte, war es der Sitz hinter dem Fahrer. Im Heck wurde das Publikum immer bunter, am Ende bestand es aus Ziegen und Hühnern. Der alte Bus schnaufte die Serpentinen hoch und runter ging es dann in einer lebensgefährlichen Schussfahrt unter ständigem Hupen. Die Bremsen wurden dagegen nie betätigt. Jedenfalls kam es mir bei dieser Höllenfahrt so vor. In jedem Dorf wurde angehalten. Wer einkaufen wollte, stieg aus um das an Haken hängende Fleisch zu befühlen und die Fliegen zu verscheuchen, während im Gegenzug einige blinde Bettler den Bus erklommen und sich tastend durch den Mittelgang bewegten. So ging die Fahrt stundenlang, bis endlich nach ungezählten Stopps unter dem Gejohle der gesamten Passagiere der erfolgreiche Kauf eines Huhnes gefeiert werden konnte.

Diese unmittelbaren Eindrücke ursprünglichen Lebens haben Sie natürlich nicht in Agadir, der ganz auf europäische Touristen eingerichteten, neuen Stadt. Hier sind tatsächlich ganzjährig das Meer mit dem breiten Sandstrand und praktisch das gesamte Jahr über, bis auf Juli und August, wo es zu heiß ist, Tennis und Golf die drei Attraktionen“, sagte Jonathan Seyberg.

Ich wunderte mich, dass er überhaupt nicht von seinen sportlichen Aktivitäten sprach und brachte deshalb das Thema selbst darauf, denn ich wollte ihn endlich spielen sehen. „Morgen soll im Kasbah Club das Gästeturnier losgehen“, sagte ich, weil ich ein Plakat mit der Ankündigung gesehen hatte. Seit Kindesbeinen an war ich ein Sportfan. Keiner von der ausübenden Sorte, sondern eher Zuschauer und Statistiker. Genaugenommen konnte ich die Wimbledon-Sieger seit 1892 aufzählen, aber auch die Fußball-Weltmeister und Olympiasieger. Natürlich hatte das keinen praktischen Nutzen außer den, dass ich gelegentlich Sportglossen schrieb, unter mehreren Pseudonymen, schon weil niemand den Redaktionen im Mutterland des Sports glaubwürdig erschien, der vorgab, in der großen weiten Welt des Sports so gut wie alles zu wissen. Da waren sie sehr speziell.

Manche sehen so unsportlich wie Sofakissen aus, werden aber zu Kugelblitzen, sobald ein Ball in Sichtweite kommt. Mir hätten alle in jungen Jahren eine steile Laufbahn als Profi zugetraut, solange ich auf einem Stuhl saß. Ich sah wirklich extrem sportlich aus. Doch das Antizipationsvermögen war in unserer Familie ungefähr so ausgeprägt wie bei griechischen Statuen. Niemand konnte sich das medizinisch erklären, aber unsere Nervenbahnen schienen überall außerhalb des Gehirns unterbrochen zu sein, besonders in den Armen und Beinen.

„Das Turnier morgen organisiert ein steinalter Franzose, der hier vor dreißig Jahren hängen geblieben ist. Er sieht seit Jahren genauso aus wie immer. Der lässt einfach die Schläger der Teilnehmer auf einen Haufen werfen und zieht dann nach Gutdünken einen nach dem anderen hervor. Ich weiß nicht, ob er sich merkt, wem welcher Schläger gehört. Manchmal lässt er Prince gegen Price spielen, oft aber auch Head gegen Wilson. Ich denke, er hat da kein System. Nur wenn Babolat kommt, wird er schon mal hellwach, und wenn dann Lacoste dran ist, was selten genug vorkommt und viel seltener als bei den Hemden, dann ruft er immer: „Attention, s’il vous plait!“ Angeblich hat er noch selbst gegen Henri Lacoste persönlich gespielt, oder ihn spielen sehen, den sie das Krokodil nannten. So entstehen Weltmarken!“

„Es ist also reiner Zufall, gegen wen Sie antreten!“ stellte ich trocken fest.

„Grundsätzlich schon, aber zu rund 90 Prozent ist es hier in Agadir ein französisch sprechender männlicher Mensch unter siebzig Jahren.“

„Bon Chance!“ versuchte ich mich romanisch.

„Ich bin kein in seinem Selbstverständnis erschütterter moderner Mann. Es kommt mir gar nicht so sehr auf den Erfolg an. Erfolg ist so ziemlich das abgenutzteste Wort, das ich kenne. In dem vergangenen Vierteljahrhundert habe ich es täglich oft mehrmals als Programm vernommen. Alle meine Bratungsklienten wollten Erfolg haben und ich habe sie in diesem Bestreben tatkräftig unterstützt. Doch sie sahen den Erfolg meistens nur betriebswirtschaftlich, als Unterschied zwischen Erlös und Kosten, also Ertrag und Aufwand. Das ist mir heute eine viel zu enge Betrachtungsweise. Der zahlenmäßig ausgedrückte Erfolg oder Misserfolg, sagen wir mal, ob ich einen Satz 6:0 gewinne oder 0:6 verliere, beziffert nicht meine Freude an diesem Spiel. Die Herausforderung besteht in der ständigen Wahrscheinlichkeit des Scheiterns und dem Erleben des Momentums eines ganz speziellen Glücksgefühls, dass sich mit jedem gelungen Schlag wiederholt. Wenn ich gegen einen wahren Meister ungefähr eine Stunde durchhalte, bis er die zwei Sätze gewonnen hat, sind mein Erlebnis und das Ergebnis positiver als wenn ich gegen einen blutigen Anfänger leichtes Spiel habe.

Damit will ich ausdrücken: Erfolg ist relativ! Meistens sind die herausposaunten Erfolgsmeldungen reiner Zweckoptimismus. Der wirkliche Sieger gibt sich bescheiden. Ich weiß, das ist altmodisch, aber es gibt eine Erfolgsethik. So etwas wie die philosophische Beurteilung des menschlichen Handelns nach seiner Wirkung. Und wenn ich genau hinschaue, was ich gelegentlich tue, sind viele der von euch Schreiberlingen hochgejubelten Supererfolgreichen bedauernswerte Neurotiker, die als Neidobjekte am allerwenigsten taugen.“

„Wollen Sie denn nicht gewinnen?“ fragte ich scheinheilig.

„Natürlich gehe ich auf den Platz um zu gewinnen. Alles andere wäre grob unsportlich. Doch ich muss nicht um jeden Preis gewinnen. Mir ist vor allem wichtig, auch bei einem turmhoch überlegenen Gegner locker zu bleiben. Es ist leichter gesagt als getan. Doch es ist auf dem Tennisplatz deshalb leichter als im richtigen Leben, weil er überschaubarer ist und sich nicht verändert. Ich liebe Klarheit und Eindeutigkeit.

Am nächsten Tag lief alles so ab, wie Jonathan Seyberg es beschrieben hatte. Nur das der alte Franzose René einen Schwächeanfall erlitten hatte und sein marokkanischer Assistent die Ziehung vornahm, der es ihm aber nicht recht zu machen schien. Der Greis hockte auf den weißgetünchten Steinstufen der kleinen Tribüne unter einem schattenspendenden Baum und schrie und gestikulierte. Niemand verstand ihn, niemand hörte mehr auf ihn. Er trug einen grasgrünen Trainingsanzug. Über das erste Match von Jonathan gibt es wenig zu berichten. Er verlor sang- und klanglos gegen einen baumlangen Wallonen, französisch sprechend, stimmte immerhin wie vorausgesagt. Aber sonst verhielt sich sein Gegner ziemlich unorthodox. Er baute sich einfach, nachdem er spitz bekommen hatte, dass Jonathan seine Schläge nicht voll durchzog, etwa in Höhe der Aufschlaglinie auf und vollierte fast alles, was kam. Bis auf die Aufschläge, die bekanntlich im Feld aufspringen müssen. Der Professor versuchte es mit Passierschlägen und Lobs. Doch erstere waren nicht scharf genug und letztere zu kurz. Der Riese stand im Niemandsland, exakt auf der für den Rückschläger schlechtesten Position und retournierte, was er mit seinen windmühlenflügellangen Armen erreichen konnte. Er war sehr sicher über Kopf, legte sich beim Schmetterball mächtig ins Kreuz, bewegte sich ansonsten aber wenig, weil er es auch gar nicht musste.

„Ich hatte das Gefühl, gegen eine lebende Gummiwand zu spielen“, sagte Jonathan lächelnd, als alles vorbei war. Der andere hatte ihn von Ecke zu Ecke geschickt und die ganze Zeit rennen lassen. Eine wirksame Methode unter der heißen marokkanischen Sonne. Er wusste umgekehrt gegen den Hünen kein Mittel. Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gebildet, doch man muss ihm attestieren, dass er eine sehr gute Kondition besaß. Schlapp machte er nicht.

Als wir später nebeneinander am Swimmingpool die Beine ins Wasser baumeln ließen, unter angepflanzten Palmen, einen Campari Orange neben uns, konnte ich mir, vermutlich von den Urlaubsklischees enthemmt, ein paar Ratschläge nicht verkneifen: „Der große Bär wäre nur durch gezielte Schüsse direkt auf den Körper zu erlegen gewesen, oder durch Topspin-Lobs auf die Rückhandseite, oder durch knallharte Schläge vor die Füße.“

„Klingt in der Theorie plausibel“, äußerte sich Jonathan gelassen, „besonders, wenn man auf ehemalige Basketballprofis trifft, once in a life-time. Der andere war einfach besser. Wer nicht verlieren kann, kann auch nicht gewinnen. Ich habe mich viel bewegen können, das hat meinem Kreislauf gut getan.“

Wir bewohnten jeder einen kleinen, spartanisch eingerichteten Bungalow im arabisch angelehnten Stil, von denen rund 200 auf dem Gelände standen. Das Meer war von dieser Stelle aus nicht zu sehen, weil sie neue Hotels direkt an den Strand gebaut hatte, von denen es hieß, die Königsfamilie wäre daran beteiligt. Aber das Rauschen des Meeres war zu hören und die Lage hatte den Vorteil, dass es kaum windig war. Fürs Tennisspielen ideal.

Abends nahmen wir an Achtertischen das mehrgängige Menü ein. Eine aus einheimischen und französischen Gerichten gemischte Speisefolge. Dazu gab es Wein soviel jeder wollte, während das Mineralwasser aus dem Atlasgebirge extra bezahlt werden musste. Mit jenem Plastikgeld, wie es in den Clubs üblich ist, damit mehr von den Gästen verbraucht und weniger vom Personal gestohlen werden kann. Denn die Perlen, die sich zu Ketten zusammenstecken ließen, durften nur die Touristen haben.

Es war eine fröhliche Gesellschaft, die von den flinken marokkanischen Kellnern schon so gruppiert wurde, dass die Leute sich verständigen konnten. Gute Laune steigerte das Trinkgeld, erwiesenermaßen haben wir, geschichtlich betrachtet, die Geschäftstüchtigkeit genauso wie die Zahlen eher von den Arabern übernommen als sie umgekehrt von uns. Dies war eine der Situationen, bei denen sich diese Tatsache bestätigte.

Jonathan Seyberg, der kühle Intellektuelle, taute nach ungefähr einer Stunde auf und unterhielt fortan den gesamten Tisch mit seinen urkomischen Geschichten, die mich an ein Schema erinnerten, das Woody Allen in seinen Filmen bevorzugt. Es handelte sich stets prinzipiell um Personen, denen absolute Nebensächlichkeiten zur Hauptsache gerieten. Und die darüber die eigentliche Ursache ihres Glücks oder Missgeschicks vergaßen. Meistens waren es eher melancholische Geschichten mit tragischem Ende, was aber niemand so recht wegen des fortschreitenden Alkoholkonsums bemerken wollte.

Eine dieser Stories habe ich noch sinngemäß in Erinnerung, weil sie mit meinem Fachgebiet, den Wirtschaftswissenschaften, am Rande zu tun hatte. Es ging um einen, wie Jonathan Seyberg es formulierte, „real existierenden, neureichen Unternehmer namens Dagobert Duck“. Einem Pionier der Handelsbranche mit dem richtigen Bauchgefühl für Geld, geizig bis zum Exzess und dann wieder wahnsinnig großzügig bei idiotischen Ideen, die er reihenweise selbst hatte. Unberechenbar, ungebildet, gierig – ständig jede Menge Geld in den Sand setzend und auf der anderen Seite wieder scheffelnd. Eine dieser Kreaturen, denen es scheißegal war, was über ihn in der Presse stand, Hauptsache er wurde erwähnt.

„Also dieser Onkel Dagobert jedenfalls“, erzählte der Professor, „kam eines Tages beim Geldzählen auf den Gedanken, sich und seine Lieben, die ihm geholfen hatten, reich zu werden, also seine Familien- und Management-Mitglieder, künstlerisch zu verewigen. So wie es die die Adligen und andere Geldfürsten seit alten Zeiten betreiben, auf einem ausladenden Ölgemälde. Und weil er nur Maler kannte, die seine Büros und Läden anpinselten, wandte er sich zunächst an diese, musste jedoch bald feststellen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen waren. Ein richtiger Künstler musste gefunden werden, kein zu teurer, weil Kunst für ihn keine Arbeit war, aber die abgebildeten Personen sollten auf dem Bild schon zu erkennen sein. Folglich gab man eine Suchanzeige in der örtlichen Zeitung auf und natürlich meldeten sich viele Hobby-Maler und darunter auch ausgebildete Künstler mit ihren Arbeiten.

Der schlankste von allen Bewerbern wurde ausgewählt, weil der Auftraggeber vermutete, er würde sich besonders viel Mühe geben. Denn schließlich weiß man von der Existenz der Hungerkünstler und von dem Aussprüchen, Kunst geht nach Brot und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Der beauftragte Künstler allerdings war, wie es sich fügte, ein Schelm. Er schlug vor, die durchaus homogene Gruppe aus Ehefrauen, Kindern, leitenden Mitarbeitern und dem Hauptdarsteller in einem tempelartigen Gebäude auftreten zu lassen, einem Kulturpalast, und in der naheliegenden Form einer konzertierten Aktion, rundheraus als Orchester, in dem selbstverständlich der Chef die erste Geige spielte. So entstand zwangsläufig ein Kunstwerk von höchster Einmaligkeit und Geschmacklosigkeit, das nicht etwa in einem Keller verstaubte, sondern nun an prominenter Stelle in der Eingangshalle prangte.