9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

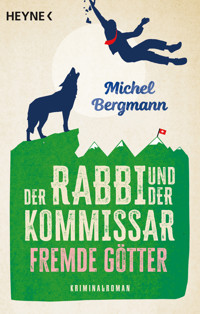

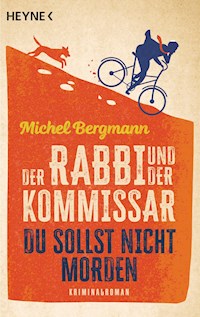

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Rabbi-und-Kommissar-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Wo steckt Galina Gurewitz?

Galina Gurewitz ist verschwunden. Seit drei Wochen ist die Weltklasse-Schwimmerin wie vom Erdboden verschluckt. Dennoch weigert sich ihre Mutter standhaft, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Genau wie Galinas Gatte, der zum Jähzorn neigende Geschäftsmann Semjon Gurewitz. Werden sie womöglich erpresst? Kommissar Berking von der Frankfurter Polizei hat leider keine Handhabe für offizielle Ermittlungen. Aber er hat seinen Freund, den kriminalistisch begabten Rabbi Henry Silberbaum, der sich einfach mal ganz informell in der russisch-jüdischen Gemeinde umhört. Dabei kommt er einer unglaublichen Geschichte auf die Spur …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Sammlungen

Ähnliche

Das Buch

»Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen?«, fragt der Rabbi. Dabei schaut er dem missmutigen Mann in seinem teuren, aber etwas zu eng sitzenden Anzug freundlich ins Gesicht. Denn er weiß genau, wer ihm da gegenübersitzt. Semjon Gurewitz ist eine Zeitbombe! Ein falscher Ton, ja, bereits ein falscher Blick genügt, und er rastet aus. Es gibt einige Zeitgenossen im Großraum Frankfurt, die diese Erfahrung schon hinter sich haben. Oft waren es Belanglosigkeiten wie eine launige Bemerkung, eine missverstandene Ironie, die zu körperlichen Konsequenzen und nicht selten auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führten. Nein, Humor ist seine Sache nicht. Die Schmerzensgeldzahlungen des Russen ergeben inzwischen eine beachtliche Summe, und so mancher nebbich denkt ernsthaft darüber nach, Semjon Gurewitz mal kurz zu beleidigen und einen Krankenhausaufenthalt in Kauf zu nehmen, um danach eine gute, wenn auch einmalige Nebeneinkunft zu verbuchen.

Der Autor

Michel Bergmann, geboren in Basel, Kinderjahre in Paris, Jugendjahre in Frankfurt am Main, lebt heute in Berlin. Nach Studium und Job bei der »Frankfurter Rundschau« landete er beim Film: zuerst als Producer, dann als Regisseur, zuletzt als Drehbuchautor u. a. »Otto – Der Katastrofenfilm«, »Es war einmal in Deutschland«. Seit 2010 ist er auch Romanautor: u. a. »Die Teilacher«, »Herr Klee und Herr Feld«, »Weinhebers Koffer«. Mit der Reihe um den ermittelnden Rabbi Henry Silberbaum tritt er erstmals als Krimiautor in Erscheinung.

Lieferbare TitelDer Rabbi und der Kommissar:Du sollst nicht morden (1)Du sollst nicht begehren (2)

Michel Bergmann

DER RABBI UND DER KOMMISSAR:

DU SOLLST NICHT BEGEHREN

Kriminalroman

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen..

Originalausgabe 10/2022

Copyright © 2022 by Michel Bergmann

Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Joscha Faralisch

Covergestaltung: Martine Eisele, MünchenCovermotiv: © Shutterstock.com (dodoit, Tabata Art Studio)

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-27302-6V003

www.heyne.de

Nach dem Verbotenen streben wir stets und begehren Versagtes.

(Ovid)

1

»Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen?«, fragt der Rabbi. Dabei schaut er dem missmutigen Mann in seinem teuren, aber etwas zu eng sitzenden Anzug freundlich ins Gesicht. Denn er weiß genau, wer ihm da gegenübersitzt. Semjon Gurewitz ist eine Zeitbombe! Ein falscher Ton, ja, bereits ein falscher Blick genügt, und er rastet aus. Es gibt einige Zeitgenossen im Großraum Frankfurt, die diese Erfahrung schon hinter sich haben. Oft waren es Belanglosigkeiten wie eine launige Bemerkung, eine missverstandene Ironie, die zu körperlichen Konsequenzen und nicht selten auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führten. Nein, Humor ist seine Sache nicht. Die Schmerzensgeldzahlungen des Russen ergeben inzwischen eine beachtliche Summe, und so mancher nebbich denkt ernsthaft darüber nach, Semjon Gurewitz mal kurz zu beleidigen und einen Krankenhausaufenthalt in Kauf zu nehmen, um danach eine gute, wenn auch einmalige Nebeneinkunft zu verbuchen. Henry Silberbaum, Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde zu Frankfurt am Main, hat als Mann des Wortes und der Schrift wenig Interesse an einer Konfrontation mit Semjon Gurewitz, dem Spezialisten für Kopfnüsse.

Der Rabbi betrachtet das Kraftpaket gegenüber – die stechenden Augen, die stets witternde spitze Nase, den immer kauenden schmallippigen Mund in diesem viereckigen Gesicht. Nein, einen Streit mit diesem Mann sollte er unbedingt vermeiden.

Semjon Gurewitz wirkt deutlich jünger als die sechzig Jahre, die in seinem Pass stehen. Der russische Geschäftsmann, der in den Neunzigern als besitzloser Kontingentflüchtling – wie so viele damals – im Zuge der Übersiedlung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik gekommen war, wurde auf wundersame Weise wohlhabend. Es gibt die abgründigsten Gerüchte über ihn. Über seine Herkunft, über zwielichtige Geschäfte, über Geldwäsche und Korruption. Er soll Verbindungen in die höchsten und die niedrigsten Kreise der Stadt haben. Wahrscheinlich stimmt nur die Hälfte davon, doch auch das wäre schon schlimm genug.

Aber es gibt noch eine andere Seite an diesem merkwürdigen Menschen. Er spendet nicht wenig für die Gemeinde und wohltätige Organisationen. Seine geschiedene Frau Rifka ist aktiv bei der WIZO engagiert. Er unterstützt die Fußballabteilung von Makkabi, bei der sein jüngster Sohn spielt. David ist zwar kein Ronaldo, aber für einen neuen Satz Trikots oder ein gesponsertes Turnier ist ihm ein Stammplatz sicher. Nicht nur deshalb hat der Vorsitzende der Gemeinde, Dr. Avram Friedländer, seinen Rabbiner ermahnt, sich nicht in »diese Sache« einzumischen, und wenn doch, bitte wenigstens Vorsicht und Feingefühl walten zu lassen.

»Der Mann ist sehr sensibel«, hat Friedländer gesagt, und der Rabbi hat darauf geantwortet: »Nein, sensibel bedeutet empfindsam. Dieser Mann ist empfindlich!«

»Müssen Sie immer das letzte Wort haben?«

»Was soll ich machen? Wenn Sie mich dazu zwingen.«

Die Stunde ist gekommen, in der sich Gurewitz mit dem Rabbi in dem namenlosen Restaurant im Erdgeschoss des Gemeindezentrums treffen wollte. Um die Mittagszeit dient es gleichzeitig als Kantine für das Personal der Jüdischen Gemeinde.

15:30 Uhr war vereinbart. Gurewitz ist allerdings, wenig überraschend, eine Viertelstunde später erschienen, selbstverständlich ohne sich dafür zu entschuldigen. Während der Rabbi allein an einem Tisch in dem menschenleeren Lokal saß, sprach Gurewitz am Tresen noch etwa fünf Minuten mit dem Wirt, seinem Landsmann Abramowitsch über das bisness, wie die Geschäfte auf Russisch heißen. Beruf: bisness. Dazu kippte jeder einen eisgekühlten Wodka.

»Ich mache in bisness«, ist ein feststehender Begriff unter russischen Geschäftsleuten und denen, die diese Karriere anstreben. Abramowitsch hat allerdings kein Händchen dafür. Der stets missgelaunte Wirt kommt in seinem koscheren Lokal lediglich mit Ach und Krach über die Runden.

Aber er kann gut jammern, und es sind bisness-Leute, die ihn so manches Mal unterstützen, indem sie Veranstaltungen finanzieren mit einem aufwendigen ketterink, wie sie das Anliefern von Speisen nennen.

Die Woche über ist das Restaurant nachmittags geschlossen, aber Gurewitz hat den Rabbi am Telefon beruhigt. »Kein Problem, für mich macht er auf«, hatte er gesagt, »also, halb vier, kommen Sie pünktlich, meine time ist mein money!«

Auch für den Rabbi ist Zeit Geld. Nachdem er anhand der Flecken auf der ehemals weißen Tischdecke die Speisefolge des Mittagsmenüs erraten hat, wird er ungeduldig.

Normalerweise wäre er jetzt aufgestanden und gegangen, während Gurewitz unverhohlen mit dem Wirt plauderte und dabei weder beruhigend zu ihm herüberwinkte, noch Anzeichen machte, gleich am Tisch zu erscheinen. Aber Henry hat gelernt, dass Semjon Gurewitz »sensibel« ist, und deshalb vermied er einen vorwurfsvollen Blick oder ein Tippen auf seine Armbanduhr.

Er atmete tief durch und ließ »sechse gerade sein«, wie sein Freund, der Buchhändler Jossi Singer, zu sagen pflegt. Dazu musste Henry die Augen schließen. Das Restaurant von Abramowitsch ist eine schmerzliche Mixtur von Geschmacklosigkeiten. Es tut dem Rabbi jedes Mal körperlich weh, wenn er sich länger hier unten aufhalten muss. Dieser Ort beleidigt seinen Sinn für Ästhetik.

Die Stühle passen nicht zu den Tischen, die Tischdecken und Servietten sind nicht einheitlich weiß, zum Teil sogar schreiend bunt oder kariert, an den Wänden hängen billige biblische Drucke oder russische Souvenirs. Da die Tür zur Küche immer offen steht, mischen sich Topfgeklapper und laute russische Wortfetzen mit der unerträglichen Musik, die aus den billigen Boxen quäkt.

Als Gurewitz endlich zum Tisch kam, stand sein Tee schon bereit. Der Koch hatte ihn beflissen serviert. Dazu ein Schälchen mit Kandiszucker, dem zubeiß, wie man das im Jiddischen nennt. In osteuropäischer proletarischer Tradition nimmt man ein Stück Zucker in den Mund, beißt knackig zu – daher der Name – und saugt, beziehungsweise schlürft gut hörbar den Tee lautstark zwischen den Zähnen ein.

So macht es auch Semjon Gurewitz, nachdem er sich auf den Stuhl gegenüber geworfen hat, ohne seine Verspätung auch nur zu erwähnen. Den Begriff zubeiß, so kommt dem Rabbi plötzlich in den Sinn, gibt es auch im einschlägigen Milieu: Es ist ein einkalkulierter menschlicher Kollateralschaden bei einer Auseinandersetzung. Ein Opfer, das man in Kauf nehmen muss. Henry ist gewarnt.

Das Reizvolle an Gesprächen mit Gurewitz und seinesgleichen ist, dass sie keinen Small Talk kennen. »Wie geht es Ihnen? Ihrer Frau?«, »Was machen die Kinder?«, »Die Gesundheit?« und »Was gibt es sonst so?« sind überflüssige Fragen, die in der Welt der starker und der macher keinen Platz haben. Man kommt ohne Umschweife zur Sache.

»Sie ist weggegangen«, knurrt Gurewitz, nachdem der zubeiß lautstark zerkaut ist. »Mehr braucht man nicht zu wissen. In Israel ist sie nicht, ich habe meine Informationen. Sie wird zurückkommen, oder ich werd’ sie finden, machen Sie sich nichts zu tun. Alles andere geht niemanden was an. Auch Sie nicht, Herr Rabbiner. Sie müssen sie nicht suchen, ich werde mich kümmern. Das wollte ich Ihnen persönlich sagen.«

»Warum sind Sie dann überhaupt zur Polizei gegangen?«, fragt der Rabbi.

»Ich bin zur Polizei gegangen? Ihre Mutter ist gegangen. Sie hat sich geängstigt, was kann man machen? Frauen!« Danach verzieht er keine Miene.

»Schade, ich hätte gern bei der Lösung dieses Mysteriums geholfen.« Der Rabbi lächelt freundlich.

»Okay, wenn es Ihnen so wichtig ist, Sonntag vor zwei Wochen habe ich sie zum letzten Mal gesehen.«

»Und wann? Um wie viel Uhr?«

»Was weiß ich? Gegen zwei, drei. Sie wollte zum Training.«

»Ins Seniorenstift?«

»Ach was! Zum Stadion.«

»Will sie denn noch mal zur Olympiade?«

»Sicher will sie das. Wenn sie die Quali schafft. Sie ist mit vierundzwanzig noch besser als viele Jüngere.«

»Das glaube ich«, sagt der Rabbi.

»Auch wenn Sie es nicht glauben, ist es so«, meint Gurewitz.

Der Rabbi wird langsam ungnädig. Kleinmachen wird er sich vor diesem neureichen Russen nicht. »Lassen Sie mich helfen, Ihre Frau zu finden.«

Er zeigt mit dem Finger frech auf den Rabbi. »Haben Sie nicht zu beten? Sind Sie auch noch Privatdetektiv, oder was? Wenn ich einen Schnüffler brauche, dann besorge ich mir einen. Einen richtigen.«

»Kommissar Berking bat mich …«

Gurewitz unterbricht und sagt angewidert: »Berking! Was geht das die Polizei an, wenn meine Frau mal verreist ist? Außerdem ist der Kerl bei der Mordkommission, hab ich gehört. Hat der nichts anderes zu tun? Was soll das?«

»Wir sind befreundet.«

»Schöne Freunde haben Sie. Hören Sie, Silberbaum, ich mag Sie. Noch! Und das soll viel heißen. Ich mag nicht viele Menschen. Lassen Sie sich nicht meschugge machen von meiner Schwiegermutter. Sie ist eine Hysterikerin.«

»Interessiert es Sie denn nicht, wo sich Ihre Frau aufhält?«

»Nein! Es interessiert mich nicht. Kapiert?« Gurewitz wirkt langsam aufgebracht. »Hören Sie, was ist daran ungewöhnlich, wenn jemand mal ein paar Tage wegfährt? Wellness, Shopping – was Frauen so machen.«

»Hat sie denn Gepäck mitgenommen?«

Gurewitz schnaubt. »Ich habe Besseres zu tun, als in ihren Sachen zu wühlen.«

»Haben Sie sich gestritten?«

»Nein. Und wenn ja, würden Sie es zuletzt erfahren.«

»Was ist Ihr Problem, Semjon?«

»Was ist Ihr Problem, Rabbi?«

»Ich sorge mich. Das gehört zu meinen täglichen Aufgaben. Mich um Menschen zu sorgen. Ihre Frau Galina ist seit über zwei Wochen spurlos verschwunden. Und das scheint Sie nicht zu interessieren. Obwohl alles passiert sein kann: Unfall, Entführung, sogar Mord!«

»Mord!«, knurrt Gurewitz und bewegt seine Hand mit gespreizten Fingern vor seinem Gesicht auf und ab, um dem Rabbi zu signalisieren, was er von dieser Vermutung hält.

Henry lässt sich nicht verunsichern.

»Genau. Oder vielleicht Selbstmord oder Flucht.«

»Stimmt. Aber eines haben Sie vergessen.«

Der Rabbi schaut ihn fragend an.

»Nichts! Das kann auch passiert sein: Nichts! Sie ist weg für ein paar Tage, und irgendwann taucht sie wieder auf. Einfach so. Und der eifrige Rabbi kann wieder einpacken.«

»Das wäre schön.«

Gurewitz legt demonstrativ einen Zwanzigeuroschein auf den Teller, stellt das Teeglas drauf, ruft Abramowitsch etwas auf Russisch zu. »Sie vergeuden meine Zeit«, sagt er danach zu Henry und erhebt sich. »Und wer meine Zeit vergeudet, macht einen großen Fehler. Sie haben Glück, dass ich gute Laune habe.«

Der Rabbi bleibt sitzen und sieht ihn an. »Sie sollten nach Galina suchen«, meint er. »Sonst machen Sie sich irgendwann Vorwürfe.«

Er beugt sich zum Rabbi herunter. »Vorwürfe? Was soll das sein? Vorwürfe kann man sich nur machen, wenn man Fehler macht. Steht nicht in Ihrer Tora. Ist eine Weisheit von mir.«

Er klopft zweimal auf den Tisch und geht grußlos.

»Machen Sie’s auch gut, Herr Gurewitz«, ruft ihm der Rabbi nach.

Er schaut dem Mann hinterher, wie er nach einem kurzen Kopfnicken zum Wirt das Restaurant verlässt. Selbstsicher und breitbeinig marschiert er durch die Lobby des Gemeindezentrums. So läuft einer, der keine Fehler macht, der mit sich zufrieden ist. Man hört jeden seiner Schritte auf dem Granitboden, noch lange nachdem er aus dem Blickfeld verschwunden ist.

Gegen Abend, im Untergeschoss des Jüdischen Seniorenstifts, ist der Rabbi wieder »im Dienst«. Er trägt seinen talles und nagelt eine mesusah an den rechten Türpfosten des neuen Fitnessraums. Dabei sagt er einen Segensspruch. Er wird umringt von einigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die von der Heimleiterin Esther Simon liebevoll »Gäste« genannt werden.

Nachdem Henry seiner Pflicht nachgekommen ist und nun die Tür öffnet, ertönt Applaus, und einige Leute rufen »masel tow!«

An der Tür ist jetzt großspurig zu lesen: Fitnesscenter. Und darunter ein kleines Metallschild mit der Aufschrift: »Gespendet von Herrn Hugo Weisz«. Viele erinnern sich noch an den alten Herrn, der in der Nacht seines Todes beim Pferderennen gewonnen hat. Das Ergebnis des Gewinns kann man heute hier bestaunen.

Inzwischen bewundern die »Gäste« ihre neue Muckibude mit den vielen Geräten. Sie heben versuchsweise Hanteln oder bestaunen das Laufband und die Beinpresse.

Der Rabbi lässt sich zu einigen Schlägen am Sandsack überreden. Trotz Gebetsschal macht er mit Boxhandschuhen dabei eine gute Figur. Er findet viele begeisterte Zuschauer. Als Frau Werbelauer ihn fragt, wieso er das so gut beherrsche, sagt der Rabbi: »Das ist ganz einfach. Ich stelle mir bei jedem Schlag jemanden vor!«

»Und wen?«, fragt ein anderer.

»Jeden, der es verdient hat. Und da gibt es eine ganze Menge.«

Einen Tag später sitzt Kommissar Berking in der leeren letzten Reihe des Betsaals und beobachtet, wie der Rabbi gemeinsam mit seinen etwa zwanzig Schülerinnen und Schülern diesen mit Luftballons und bunten Girlanden dekoriert. Dazwischen schreitet mit strengem Blick der schammes, Zigmund Kornmehl, der Synagogendiener. Es gab den alterslosen schweigsamen Mann schon immer, und es wird ihn immer geben. Die Synagoge ist sein Reich. Hier hat er darauf zu achten, dass jeder sich an die Hausordnung hält und die Dinge ihren Platz behalten. Er legt die Ausdrucke mit den Gesängen für das Fest aus, die er gemeinsam mit dem Rabbi zusammengestellt hat.

Behutsam steigen der Rabbi und die zwölfjährige Ilana jeweils auf eine Leiter, um gemeinsam eine Girlande mit Lampions über dem Toraschrein an der hinteren Wand zu befestigen. Nach einem Fehlversuch gelingt es schließlich. Zwei Jungen, die das von unten begutachtet haben, applaudieren. Der Rabbi hat ein Händchen für Teenager, stellt der Kommissar fest. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie nervenaufreibend es für einen Vater sein kann, durch die Pubertät einer Dreizehnjährigen zu kommen.

Irgendwann macht Felix Heumacher, Klassenprimus und Computernerd, den Rabbi auf den Fremden in der letzten Reihe aufmerksam. Henry drückt dem Jungen eine Rolle mit Doppelklebeband und eine Schere in die Hand und macht sich auf den Weg zu Berking.

»Robert«, ruft der Rabbi. »Du hier?« Die Männer geben sich die Hand. »Grüß dich, Henry.«

»Die kippa steht dir gut.«

Der Kommissar klopft auf das Käppchen, das er auf dem Hinterkopf trägt, und sagt: »Ein Geschenk. Von einem besonderen Mann.«

»So besonders bin ich leider nicht«, sagt der Rabbi. »Ich bin bei Gurewitz gescheitert.«

Niemand hätte es noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten, dass der sperrige hessische Hauptkommissar und der weltläufige Rabbi je Freunde werden würden. Verschiedener können zwei Männer nicht sein, aber das Schicksal folgt einem eigenen Plan.

Berking sagt: »Today I fail, tomorrow I fail better. Das habe ich von dir.«

Der Rabbi lächelt, dann wird er ernst. Er schaut verärgert zu den Kindern, die inzwischen die bima schmücken, und ruft: »He! Geht’s auch etwas leiser?« Das Geschnatter ebbt sofort ab.

»Wir haben Gurewitz übrigens in unserer Kartei«, sagt der Kommissar. »Er war mal Kunde. Körperverletzung, Ende der Neunziger. Er kam mit Bewährung davon. Was sagt er über seine verschwundene Frau?«

»Er hat keine Ahnung, wo sie sein könnte, und es scheint ihn auch nicht zu interessieren. Er hält Galinas Verschwinden nicht für besorgniserregend. Noch nicht. Zu gegebener Zeit würde er sich selbst um die Sache kümmern, sagt er. Außerdem hat er mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich mich da raushalten soll.«

»Was du sicher auch tun wirst«, bemerkt der Kommissar belustigt.

»Genau.« Der Rabbi grinst.

Der Kommissar denkt in diesem Moment an den Tod von Frau Axelrath, ihren ersten gemeinsamen Fall. Auch da war es der Rabbi, der keine Ruhe gab, der von einem Verbrechen überzeugt war, als noch keinerlei Beweise dafür vorlagen. Berking weiß, sein Freund wird alles tun, um Galina Gurewitz zu finden. Tot oder lebendig. Er schaut den Rabbi an und wechselt dann bewusst das Thema:

»Was macht ihr hier eigentlich?«

»Wir bereiten Purim vor. Der Ursprung geht zurück auf die Zeit, in der die Juden wieder mal in Gefangenschaft waren, diesmal in persischer. Sie lassen sich laufend gefangen nehmen. So eine Art Volkssport. Es gab da einen gewissen Minister namens Haman, der alle Juden töten lassen wollte. Aber Königin Esther hat auf ihren Mann, den König Achaschwerosch, bekannt auch als Xerxes I., eingeredet, und irgendwann war er so genervt von seiner jüdischen Frau und hatte ein Einsehen und hat gesagt: ›meinetwegen‹. Und die Juden waren gerettet.«

»Ihr habt viele solcher Feste, oder?«

»So ist es. Wir geraten in Gefangenschaft oder werden überfallen und sind dem Tode nah. Dann kommt jemand und rettet uns. Natürlich von Gott eingefädelt. Dann wird Er bedankt, und es gibt was Leckeres zu essen.«

»Das hast du schön erklärt.«

»Du bist herzlich zur Feier eingeladen. Da wird gebetet und gesungen, und die Kinder haben Rasseln und Knattern und verkleiden sich. Anschließend gibt es was zu trinken, und man isst Hamantaschen.«

»Haman… was?«

»Hier bei uns wird das mit Mohn gefüllte dreieckige Gebäck Hamans Taschen genannt. Warum, wird unterschiedlich ausgelegt. Einige sagen, um damit an die Geldsäcke zu erinnern, mit denen Haman versuchte, König Achaschwerosch zu bestechen, um seinen teuflischen Plan auszuführen. Andere meinen, die Kekse erinnerten an Hamans Hut. Der habe nämlich, wie Napoleon, einen dreieckigen Hut getragen.«

»Wenn ich mir das so ansehe, so erinnert das alles an Fastnacht«, bemerkt der Kommissar.

»Richtig erkannt, nur ohne ›Helau‹«, sagt der Rabbi. »Die meisten eurer christlichen Feste haben einen jüdischen Ursprung. Kein Wunder. Ihr wart ja früher alle Juden. Purim ist heute in erster Linie ein Fest für die lieben Kinder.«

»Verstehe«, murmelt Berking.

»Die lieben Kinder!«, wiederholt der Rabbi ironisch und schaut in die Mitte der Synagoge. Auf der bima gibt es eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Jungen. »Entschuldige«, sagt er zu Berking und läuft rasch nach vorn.

2

Nina Bubka ist der Prototyp einer jiddischen mame. Klein, etwas rundlich, gutmütige Augen, eine bäuerliche Knollennase, volle Lippen und ständig besorgt. Wenn Henry Silberbaum eine entsprechende Rolle in einem Chanukka-Stück zu besetzen hätte – sie wäre seine erste Wahl.

Kaum steht der Rabbi im Flur ihrer Wohnung, schon küsst Frau Bubka seine Hände, bevor er sich überhaupt wehren kann. »Rebbeleben, vielen Dank, dass Ihr seid gekommen. Freue ich mich ja so. Baruch haschem, und sollt Ihr sein gebenscht, sollt Ihr sein. Kommt rein. Wollt Ihr etwas essen? Ihr müsst doch essen was. Ein junger Mensch muss er doch essen. Ich habe gemacht Pelmeni. Esst Ihr Pelmeni? Sie sind koscher. Meine Galina sagt immer: ›Mamele, deine Pelmeni sind die besten!‹« Sie bricht in Tränen aus. »Oj wej, oj wej mir, meine kleine Lina.«

Der Rabbi legt ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Dann gehen beide ins Wohnzimmer.

Das Zimmer ist mit Möbeln vollgestellt und mit russischem Nippes überladen. Porzellanfiguren, ein Samowar, eine menora, geschliffene Gläser in einer Vitrine. Dazwischen eine Sammlung von Matroschkas und Kopien von Fabergé-Eiern.Auf dem Tisch stehen Teller mit Selleriestangen, Radieschen, Salzgurken, Tomatenstücken, Pumpernickel, diversen Dips, Latkes und Pelmeni.

Trotz des frühen Abends sind die Jalousien bereits heruntergelassen und die Lichter am viel zu wuchtigen Kronleuchter über dem Couchtisch eingeschaltet.

»Einen bronfn trinkt Ihr zur Begrüßung?«, fragt Frau Bubka.

»Gern«, sagt Henry mehr aus Höflichkeit.

»Ist er im Eis, wie es soll sein«, sagt sie, »eine Minute, bitte. Setzt Euch doch.« Sie eilt davon.

Der Rabbi setzt sich nicht. Er geht im Zimmer umher und sieht sich die zahllosen Fotografien, Titelseiten von Sportillustrierten und Zeitungsausschnitte an, die gerahmt an den Wänden hängen. Galina in allen Altersstufen, im Badeanzug, mit und ohne Medaillen, Blumen oder Stofftieren. Galina bei Siegerehrungen, Galina an der Freiheitsstatue, auf dem Zuckerhut, vor dem Tower, am Strand von Tel Aviv. In der Ecke eine Art Altar, wo Pokale, Urkunden und Medaillen der Weltklasse-Schwimmerin Galina Bubka, verschwundene Gurewitz, repräsentativ aufgereiht sind. Daneben ein überdimensionaler Fernseher, der hier wie ein sperriger Gast aus der Zukunft wirkt.

Frau Bubka kommt mit einer Flasche Wodka und zwei gekühlten Gläsern zurück. Geschickt gießt sie im Stehen den Schnaps ein, während sie die beiden Gläser zwischen den Fingern jongliert. Eine Übung, die in Russland schon in der Grundschule gelehrt wird. Nach einem kurzen »lechaim« kippen Frau Bubka und der Rabbi die beiden Schnäpse.

»Noch einen?«, fragt die Dame des Hauses.

»Nein, vielen Dank. Sie wollen mich wohl schicker machen?«

Frau Bubka lacht und zeigt dabei zu einem Sessel. »Setzt Euch doch bitte, Rabbi.«

Henry setzt sich in den Sessel und versinkt fast bis zum Hals, so weich ist er. Die Gastgeberin hat die Irritation bemerkt und sagt: »Heimisch, nicht? Das ist Lieblingsplatz meiner.«

»Sehr heimisch, danke.« Der Rabbi lächelt höflich.

»Nehmt Euch zu essen«, sagt Frau Bubka besorgt, als würde ihr Gast gleich unterernährt zusammenbrechen.

»Das ist lieb«, meint der Rabbi, »aber ich habe noch keinen Hunger.« Doch dann greift er zu einem Radieschen. »Aber das ist gut, nach dem Schnaps.«

»Ihr kennt meine Tochter, Rabbi?«, fragt Frau Bubka.

»Kennen ist übertrieben. Ich habe sie ein paarmal gesehen. Im Schwimmbad des Seniorenheims. Da habe ich einmal versucht, sie einzuholen. Aber gegen sie schwimme ich wie ein Stein.«

Frau Bubka lächelt. »Ja, ist sie eine großartige Schwimmerin. Schon in Russland, mit dreizehn ist sie geworden Schulmeisterin und mit vierzehn Stadtmeisterin von Petersburg. Wir kommen aus Sankt Petersburg.«

»Wie ging es weiter? Sie sind dann nach Israel gegangen. Oder?«

»Ja. Nachdem man sie nicht hat aufgenommen in den russischen Olympiakader. Weil wir Juden sind. Obwohl sie hat geschafft die Qualifikation, sind wir ausgewandert. Ist sie dann sofort geworden israelische Staatsbürgerin, danach Meisterin und auch sofort gekommen ins Olympiateam. In Rio sie ist geworden Achte im 200 Meter Freistil, und in Tokio ist sie gescheitert knapp über 400 im Halbfinale. Wegen Corona hat sie sich nicht gekonnt gut vorbereiten.«

»Wieso sind Sie nach Deutschland gegangen?«

»Ja, wieso ist man gegangen? Ich hab nicht gewollt gehen. Ich bin gewesen glücklich in Erez Jisruel.« Wie auf Kommando belädt sie einen Teller mit Gurke, Tomate, Meerrettichcreme und Pelmeni und drückt ihn dem Rabbi in die Hand. Eine Gabel folgt.

Dabei sagt sie: »Ihr müsst essen was, ich bestehe darauf.«

Der Rabbi fühlt sich an seine Mutter erinnert: Da macht man und tut man und steht den ganzen Tag in der Küche, und der Herr Sohn hat keinen Hunger, hört er sie sagen. Er beginnt zu essen. Sie beobachtet ihn wohlwollend.

»Schmeckt?«

»Danke, gut. Essen Sie nicht mit?«

»Hab nicht keinen Hunger. Ist mir zu früh. Wer kann schon was essen jetzt?«

Der Rabbi denkt sich seinen Teil.

Er hält sich mit einer Bemerkung zurück und sagt stattdessen, indem er mit der Gabel zur Wand zeigt: »Was ich vermisse, ist ein Hochzeitsfoto mit Semjon.«

Mit einem Mal verändert sich ihr Ton: »Sie hat kennengelernt den Gurewitz in Tel Aviv«, sagt sie laut, doch wie zu sich selbst. »A stick dreck! Der Tag soll sein verflucht!« Sie spuckt sich über die rechte Schulter. Ein abergläubischer Brauch gegen das Böse. Dann folgt ein verzweifelter Blick zu Henry. »Ist sie gewesen neunzehn, blutjung und jener ist er gewesen vierundfünfzig, na stellt Euch vor. Ein Kind war sie noch. So alt wie sein eigener Sohn Arie. Aber schön war sie. Euch gesagt, alle Männer waren verrückt nach ihr. Hochgewachsen, intelligent. Sie hat gehabt alles und hätte haben können jeden einen. Aber nein, der Gurewitz hat es gemusst sein! Dieser Verbrecher aus Frankfurt. Er ist gewesen verheiratet und hat sie gewickelt um den Finger. Was kann man machen?«

»Das Geld hat sicher auch eine Rolle gespielt«, bemerkt der Rabbi lakonisch, während er weiterisst.

Frau Bubka reagiert aufgebracht. »Was redet Ihr da? Das sollt Ihr nicht sagen! Das Geld! Das Geld! Das hatte meine Galina doch nicht nötig. Sie ist doch nicht keine chonte. Oder meint Ihr, sie ist eine chonte?«

»Nein«, sagt Henry gelassen, »es waren sicher der Charme, die Bildung, die Kultur und vor allem der Humor von Semjon Gurewitz, die Ihre Tochter bezaubert haben.«

Das will Frau Bubka so nicht stehen lassen: »Sie hat ihren Vater nebbich verloren jung und deshalb hat sie gesucht einen Ersatz. Außerdem kommt er auch aus Sankt Petersburg. Das verbindet. Das ist nicht schwer zu verstehen.«

»Ist ihr Vater gestorben?«

»Nein«, sagt Frau Bubka. »Noch schlimmer. Hat er uns verlassen. Und meinen Sohn Anatol, Linas älteren Bruder, er hat ihn einfach mitgenommen. Stellt Euch vor. Der Junge muss sein dreißig.« Sie beginnt zu weinen.

»Und Sie haben keine Ahnung, wo er jetzt lebt?«, fragt der Rabbi.

Sie schüttelt den Kopf. »Dass wir ihm nicht fehlen, das ist das Schlimmste. Denke ich jede Nacht an ihn, ich rede mit ihm, ich rufe nach ihm. Ich bin doch seine mamitschka!«

Sie springt auf und läuft aus dem Zimmer und ruft dabei »Verzeiht.«

Sobald sie den Raum verlassen hat, legt Henry die verbliebenen Pelmeni heimlich zurück und stellt dann seinen leeren Teller ab. Frau Bubka kommt mit einem Taschentuch und scheint sich wieder gefasst zu haben.

»Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen?«, fragt der Rabbi.

»Vor drei Wochen. Waren wir zusammen bei Klezmer-Konzert in der Gemeinde. Na ja, und danach wir haben bei Abramowitsch noch gegessen eine Kleinigkeit. Man muss ihn unterstützen doch. Aus rachmunes. Er ist nebbich nicht kein Wirt und nicht kein Kellner und nicht kein Koch ist er auch nicht.«

»Hatten Sie den Eindruck, dass Galina bedrückt war?«

Frau Bubka lässt sich Zeit mit ihrer Antwort, bevor sie sagt: »Sie ist immer bedrückt a bissel. Sie lacht viel, aber ist es nur äußerlich. Inwendig weiß sie, dass es war ein großer Fehler, zu heiraten diesen Mann. Aber hat er sich scheiden lassen wegen ihr und hat er sie überschüttet mit Geld und Geschenken und Reisen und fühlte sie sich verpflichtet irgendwie. Wie das so ist.«

»Sie lebt also in einem goldenen Käfig. Kann man das so sagen?«

»Ja. Genau so.«

»Und aus dem ist sie jetzt ausgebrochen?«

»Nein. Es ist was passiert, da bin ich ganz sicher, bin ich mir da.«

»Warum?«, will der Rabbi wissen.

»Eine Mutter spürt das. Glaubt mir.«

»Warum haben Sie dann keine Vermisstenanzeige erstattet?«, fragt der Rabbi.

Frau Bubka schweigt.

»Ihr Schwiegersohn hat Ihnen davon abgeraten, stimmt’s?«

Sie nickt kaum merklich, steht dann abrupt auf und beginnt, das Geschirr wegzuräumen. Sie nimmt die Platte mit den Pelmeni und sagt dann leise: »Das wisst Ihr nicht von mir.«

Damit geht sie zur Tür.

»Hat er Sie bedroht?«, bohrt der Rabbi weiter.

Er hat sich erhoben und geht auf Frau Bubka zu, die hilflos das Geschirr in den Händen hält.

»Hat er Sie bedroht?«, fragt Henry noch einmal eindringlicher. »Frau Bubka, das ist wichtig. Es geht um Ihre Tochter!«

Die Frau dreht sich hastig um und verlässt das Zimmer. Im Hinausgehen hört er sie sagen: »Vielen Dank, dass Ihr seid gekommen, Herr Rabbiner.«

Der Rabbi sitzt in seinem Auto, starrt in Gedanken vertieft durch die Windschutzscheibe und fährt langsam durch eine Straße. Die Wischer laufen auf Volldampf, obwohl es kaum noch regnet.

Was war das eben? Ein besserer Rauswurf. Aber warum? Wieso hat Frau Bubka sich verweigert? Ist es nur die Angst vor ihrem rabiaten Schwiegersohn, oder hat sie etwas zu verbergen? Vermutlich weiß sie mehr, als sie zugibt.

Henry findet eine Lücke und parkt rasch rückwärts ein. Dann greift er zu seinem Telefon.

»Robert, ich bin’s. Ich komme gerade von Frau Bubka. Das muss ich dir erzählen …«

Als Henry seine Wohnung betritt, steht die kleine Hündin Betty bereits im Flur und kriegt sich kaum noch ein. Sie springt so lange an seinem Bein hoch, bis er sie schließlich auf den Arm nimmt. Inzwischen liebt er das Tier, das er im vergangenen Jahr nach dem Mord an Frau Axelrath an sich genommen hat.

Während er die Post durchsieht, sagt er: »Du dummes Hundemädchen, du. Immer glaubst du, ich komme nie mehr nach Hause, und dann bist du überrascht, dass ich doch wieder auftauche.«

Er drückt im Wohnzimmer auf den Anrufbeantworter und vernimmt eine Stimme im heftigsten Frankfurter Dialekt: »Tag, Herr Silberbaum, hier ist Wimmer, von Animalship. Es ist wegen dem Dackelmix. Wir hätten ein Frauchen für die Kleine. Eine ältere Dame, der wo der Hund gerade verstorben ist, tät sich interessieren. Also, wenn das noch aktuell ist, dann …« Der Rabbi schaltet den AB aus, setzt Betty ab und sagt: »Ein Glück, dass du das nicht verstehst.«

Video-Chat

»Dass ich jetzt für ›Shmoogle‹, ein ›Jewish Google‹ arbeite, ist eine Sache. Aber dass ich den ganzen Tag mit Juden zu tun haben muss, hätte man mir sagen müssen. Mal ja, mal nein, mal so, mal so, mal links, mal rechts. ›Super, Zoe, wirklich super, das geht nicht besser – aber so funktioniert das nicht, Zoe!‹ Sie machen mich fertig.«

»Darling, beruhige dich, wenn es nicht klappt, dann hörst du auf. It’s as simple.«

»Aufgeben? Ich? Never ever.«

»Dann beschwer dich nicht.«

»Das sagst du? Der mir ständig vorjammert? Hu, Friedländer ist so gemein zu mir, hu, meine Mutter geht mir auf die Nerven, hu, ich muss den Hund loswerden, hu, diese Kinder killen mich, hu … Was ist mit dieser verschwundenen Frau? Habt ihr sie gefunden?«

»Ach was. Ich befürchte das Schlimmste.«

»A crime?«

»Ist gut möglich. Ihr Mann ist jedenfalls ziemlich verdächtig. Lässt nichts an sich ran. Sieht aus wie aus dem Paten.«

»Kaut er auf einem Streichholz?«

»Nein.«

»Ist da nicht wieder der Hund auf deinem Schoß?«

»Ja. Sie muss Gassi.«

»Okay. I see. Du hast dich entschieden!«

»Have a nice day, darling.«

»Have a nice Gassi. Bye, rabbi.«

Als der Rabbi am nächsten Mittag die Tür zum Klassenraum hinter sich abschließt, nachdem seine Schüler bereits lautstark an ihm vorbeigestürmt sind, kommt ihm seine Sekretärin Frau Kimmel entgegen. Es muss schon etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein, wenn die kleine Frau mit der weißblonden Kurzhaarfrisur ihren Kommandostand verlässt.

»Sie haben Ihr Handy im Büro vergessen, deshalb …«

»Ich habe es nicht vergessen, liebe Frau Kimmel«, unterbricht der Rabbi, »ich habe es bewusst nicht mitgenommen. Ich kann von meinen Schülern nicht verlangen, auf den Gebrauch eines Mobiltelefons während des Unterrichts zu verzichten und selbst gleichzeitig …«

»Ist ja schon gut. Ich habe es kapiert«, funkt die Sekretärin dazwischen, während die beiden über die verglaste Brücke zum Hauptgebäude gehen.

»Und? Was gibt es denn so Dringendes?«, will der Rabbi wissen.

»Herr Lazar kommt eine Stunde früher.«

»Okay. Dann habe ich ja mehr Zeit dazwischen.«

»Ich habe den Termin bei Frau Rappaport trotzdem nach hinten verlegt.«

»Hoffentlich ist das nicht zu spät«, meint Henry schmunzelnd, »immerhin wird Frau Rappaport hundertfünf!«

»Also, Herr Rabbiner«, empört sich Frau Kimmel spielerisch.

»Haben Sie eine Ahnung, was Lazar von mir will? Es kommt selten vor, dass Zeus von seinem Olymp steigt.«

»Ich nehme an, es geht um die Hochzeit seines ältesten Sohnes Benny. Er ist mit Camilla Sternlieb verlobt. Hübsches Mädchen.«

»Sternlieb? Die Tochter des Friedhofsgärtners?«