20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

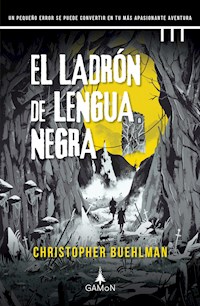

Der geheimnisvollste Fantasyheld seit Patrick Rothfuss' Kvothe In einer Welt voller Koboldkriege, hirschgroßer Kampfraben und Meuchelmördern, die mit gefährlichen Tätowierungen töten, beginnt Christopher Buehlmans »Der schwarzzüngige Dieb«. Ein schillerndes Fantasy-Abenteuer, wie es kein zweites gibt. Kinsch Na Shannack schuldet der Diebesgilde ein kleines Vermögen für seine Ausbildung, die unter anderem das Knacken von Schlössern, den Kampf mit Messern, das Erklettern von Mauern, das Weben von Lügen, das Fallenstellen sowie ein paar kleinere Zaubereien umfasst. Seiner Schulden wegen liegt er an der alten Waldstraße auf der Lauer, um den nächsten Reisenden, der seinen Weg kreuzt, auszurauben. Doch an diesem Tag hat Kinsch sich das falsche Ziel ausgesucht. Galva ist Ritterin, eine Überlebende der brutalen Koboldkriege, und Dienerin der Todesgöttin. Sie ist auf der Suche nach ihrer Königin, die vermisst wird, seit eine weit entfernte Stadt im Norden von Riesen erobert wurde. Kinsch hat Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein. Er findet sein Schicksal mit dem von Galva verwoben. Gemeinsame Feinde und ungewöhnliche Gefahren zwingen den Dieb und die Ritterin auf eine epische Reise, auf der Kobolde nach Menschenfleisch hungern, Kraken in dunklen Gewässern jagen, und Ehre ein Luxus ist, den sich nur wenige leisten können. »Ein schnelles Buch, launig und voll verrückter Magie« Brent Weeks »Ein großes Vergnügen von der ersten bis zur letzten Zeile« Anthony Ryan »Diesem Buch ist es vorherbestimmt mit seinem Charme, seinem Humor und seiner Wucht die Herzen unzähliger Leser zu rauben.« Novel Notions

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 649

Ähnliche

Christopher Buehlman

Der schwarzzüngige Dieb

Schwarzzungendieb 1

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Urban Hofstetter und Michael Pfingstl

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Hobbit Presse

www.hobbitpresse.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Blacktongue Thief« im Verlag Tor, New York

© 2021 by Christopher Buehlman

Für die deutsche Ausgabe

© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Birgit Gitschier, Augsburg

unter Verwendung einer Illustration von © Federico Musetti

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Karte: Tim Paul, Kalender: Tim Paul und Christopher Buehlman

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-98641-9

E-Book ISBN 978-3-608-11929-9

Inhalt

1

Der Waisenwald

2

Das Biene und Münze

3

Zeckenschiss

4

Das Henkerhaus

5

Ein Fuchs im Rudel

6

Die verschwendete Pflaume

7

Die Braut der dünnen Frau

8

Kater Karl

9

Fiedeln und Hungerkünstler

10

Der Pferdeknecht

11

Die Herrin von Sauersole

12

Der kopfstehende Turm

13

Totenbein

14

Hexlein

15

Die Kohlenmacher

16

Hornkopf

17

Siegesbeute

18

Pigdenay

19

Der Zapfhahn und die Schlinge

20

Ein Messer im Mund

21

Alte Freunde

22

Das Glück einer blinden Katze

23

Auf dieses Gottes Pfad ich wandere

24

Der Wal

25

Der Krake

26

Fang die Dame

27

Der Rachen der Schlampe Tod

28

Praktische Erfahrung mit Giften

29

Der Dorn der Rebe

30

Die Sau in den Fluten

31

Ein galtisches Liebeslied

32

Spinnen herbeizaubern

33

Absolut nicht heiratsfähig

34

Das Zittern ihrer Flügel

35

Der Lichtblick

36

Tote Möwen

37

Die vierte Frau

38

Die erstgeborene Tochter

39

Die Mondfrau

40

Das öffentliche Bad von Edth

41

Die geviertelte Sonne

42

Die Göttin der zweiten Chancen

43

Das ispanthische Heer

44

Ein Knochen im Hals

45

Blut zu Milch

46

Stadt der Spitze

47

Das Ziehen

48

Die Bittern

49

Der Golem

50

Vater der Lügen

51

Vater der Abscheulichkeiten

52

Brot und Butter

53

Der Ochsenbeinwall

54

Die Hunde von Hrava

55

Der aufrechte Mann

56

Türme

57

Hinter der falschen Wand

58

Auftritt der Riesen

59

In der Höhle

60

Ihr Totenlied

61

Die Hexenkönigin

62

Das Mordalphabet

63

Ein Blitz im Dunkeln

64

Das Kaninchen und der Wolf

65

Westwärts

Karte

Kalender

Danksagungen

Für Jennifer, endlich, unter diesem und jedem anderen Mond.

1

Der Waisenwald

Ich würde sterben.

Schlimmer noch, ich würde in der Gesellschaft von Scheißkerlen sterben.

Nicht dass ich Angst vor dem Tod hatte, aber vielleicht ist es ja wichtig, mit wem man stirbt. Immerhin ist es wichtig, wer bei deiner Geburt dabei ist. Wenn alle, die dir dabei zusehen, wie du dich in deiner Wiege windest, sauberes Tuch und Seide tragen, wird dein Leben gänzlich anders verlaufen, als wenn das Erste, was du erblickst, wenn du die Augen aufmachst, ein Ziegenbock ist. Ich schaute zu Pagran hinüber und fand, dass er einem Ziegenbock unangenehm ähnlich sah mit seinem langen Gesicht, dem langen Bart und der unschönen Angewohnheit, selbst mit leerem Mund ständig zu kauen. Pagran war einmal Bauer gewesen. Frella, gleich neben ihm in ihrem verrosteten Kettenhemd, war einmal seine Frau gewesen.

Jetzt waren sie Diebe, aber keine so geschickten wie ich. Ich war im Schlösserknacken, Mauernerklettern, Stürzeabfangen, Lügenspinnen, Stimmenwerfen, Fallenbauen und Fallenfinden ausgebildet worden und war außerdem ein passabler Bogenschütze, Fiedler und Messerkämpfer. Und ich beherrschte ein paar Dutzend Tricks – kleine, aber nützliche Zauber. Nur leider schuldete ich der Nehmergilde so viel Geld für meine Ausbildung, dass ich jetzt mit diesen fetten Mistkerlen im Waisenwald herumlungerte, in der Hoffnung, jemanden auf die gute alte Art ausrauben zu können. Ihr wisst schon: mit dem Tod bedrohen.

Man verdient erstaunlich gut als Wegelagerer. Ich war erst einen Monat bei dieser Gruppe, und wir hatten Kutschen mit zu wenig Wachpersonal überfallen, Nachzügler von Reisenden entführt, die zu viel Wachpersonal hatten, und sogar einen Händlersohn an einen korrupten Soldatentrupp verkauft, der uns eigentlich hätte jagen sollen. Töten war mir noch nie leichtgefallen, aber ich war gewillt, den einen oder anderen Pfeil abzuschießen, um mir Ärger vom Leib zu halten. So ist die Welt nun mal. Ich hatte schon über die Hälfte zusammen, um meine Lammas-Schulden bei der Gilde zu bezahlen, damit sie meine Tätowierung nicht noch schlimmer machten. Sie war auch so schon schlimm genug. Vielen Dank dafür.

Hier war ich also und beobachtete in einem Hinterhalt kauernd eine Gestalt, die mutterseelenallein über die Weiße Straße in unsere Richtung kam. Ich hatte kein gutes Gefühl bei unserem potenziellen Opfer, und das nicht nur, weil die Frau dahinschlenderte, als könnte niemand ihr etwas anhaben. Auch nicht, weil die Raben in den Bäumen krächzten. Ich hatte Zauberei studiert, zumindest ein bisschen, und diese Frau konnte zaubern. Ich war nicht sicher, wie gut, aber ich spürte es wie einen kalten Schauer oder wie die Anspannung, die vor einem Sturm in der Luft liegt und dir Gänsehaut beschert. Außerdem: Was konnte eine einzelne Frau schon bei sich tragen, das noch viel wert war, wenn man es unter sieben Leuten aufteilte? Nicht zu vergessen, dass unser Anführer den doppelten Anteil einstrich, was in der Regel eher auf die Hälfte der gesamten Beute hinauslief.

Ich sah Pagran an und schüttelte leicht den Kopf. Er erwiderte meinen Blick. Seine Augen leuchteten weiß, weil er sich mit Schlamm beschmiert hatte – nur die Hände nicht, denn das hätte die Kommunikation über Zeichensprache erschwert. Pagran benutzte die soldatische Version, die er in den Koboldkriegen gelernt hatte, und die ähnelte der Diebessprache, die ich aus der Niederen Schule kannte, nur vage. Dass ihm an einer Hand zwei Finger fehlten, machte die Sache nicht gerade einfacher. Ich schüttelte also den Kopf, und er gab mir Handzeichen. Ich dachte, er würde mir bedeuten, meine Geldbörse zu flicken. Also sah ich nach, ob Münzen herausfielen. Erst dann wurde mir klar, dass er mich gefragt hatte, ob mir jemand die Eier abgeschnitten habe. Aha, er zweifelte also an meinem Mut.

Ich deutete auf die Fremde und machte das Zeichen für Magikerin, war aber nicht sicher, ob die anderen es überhaupt kannten, auch bei Pagran nicht. Er bedeutete mir, dass hinter mir eine Magikerin sei. Wenigstens glaubte ich das im ersten Moment. Dann merkte ich, dass er meinte, ich sollte mir meine Magikerin in den Hintern schieben. Ich wandte meinen Blick von dem Chef-Mistkerl ab, mit dem ich sterben würde, und sah wieder die Frau an, die uns töten würde.

Das sagte mir jedenfalls mein Gefühl.

Wenn sie mutterseelenallein die Weiße Straße im Waisenwald entlangwanderte – selbst an einem angenehm warmen Spätsommertag im Monat Ascher –, musste sie eine Magikerin sein. Wenn nicht, war sie entweder betrunken, eine Fremde, eine Selbstmörderin oder eine Mischung aus alldem. Die hier sah aus wie eine Fremde. Sie hatte den olivfarbenen Teint und den zottigen schwarzen Haarschopf einer Spanthierin. Mit hohen Wangenknochen, wie man sie in Spanth oft sieht – ein Geschenk des alten Reiches. Und es war vollkommen unmöglich, ihr Alter abzuschätzen. Eher jung. Dreißig? Klein, aber ein stählerner Körper. Ihr schläfriger Blick konnte gut und gerne der einer Killerin sein, und sie war zum Kampf gerüstet. Auf dem Rücken trug sie einen runden Schild, dazu eine Halsberge, die ihre Kehle schützte, und wenn ich mich nicht täuschte, außerdem ein leichtes Kettenhemd unter ihrem Kittel.

Das Schwert an ihrem Gürtel war etwas kurz. Wahrscheinlich ein Spadín, oder Bullentöter, was sie definitiv zu einer Spanthierin gemacht hätte. Die ispanthischen Ritter waren die besten Reiter der Welt gewesen, damals, als es noch Pferde gab. Mittlerweile verlegten sie sich auf die Schwert-und-Schild-Kunst aus Alt Kesch, genannt Calar Bajat, die jeder dort ab dem achten Lebensjahr lernt. Spanthier lassen sich nicht gerne bedrohen, deshalb war ich so gut wie sicher, dass wir die Frau, wenn wir auf sie losgingen, töten würden, und nicht nur einschüchtern. Glaubte Pagran, dass es die Mühe tatsächlich wert war? Die Fremde hatte zwar auch Geldbörsen am Gürtel, aber würde er dafür einen Kampf riskieren?

Nein.

Er hatte es auf den Schild abgesehen.

Jetzt, da die Möglicherweise-Spanthierin ein Stück näher war, sah ich den rosigen Schimmer am Rand der Holzscheibe, die über ihre Schulter ragte: Die Scheibe war aus Federholz. Während der Koboldkriege fällten wir diese Bäume in so rasantem Tempo, dass sie beinahe ausgestorben waren. Die letzten Haine wuchsen in Ispanthia, wo der König sie mit scharfem Auge bewachte. Bei unrechtmäßigem Betreten erwartete dich der Galgen, und bei unrechtmäßigem Betreten mit einer Säge ein Kessel voll kochendem Wasser. Das Besondere an Federholz ist, dass es, wenn es sachgemäß gehärtet und gepflegt wird, lebendig bleibt und Scharten von selbst wieder zuwachsen. Außerdem ist es nahezu unbrennbar, solange es lebendig ist.

Pagran wollte diesen Schild. So sehr ich auch hoffte, er würde seine flache Hand nach unten bewegen, als wollte er eine Kerze löschen, wusste ich doch, dass er jeden Moment mit dem Daumen deuten und der Angriff beginnen würde. Neben Pagran standen drei vernarbte Raufbolde, und ich hörte, wie sich die beiden anderen Bogenschützen neben mir bewegten. Der eine war ein abergläubischer junger Wicht namens Naerfas, den wir nur Nervös nannten. Er küsste die verdreckte, aus Hirschknochen geschnitzte Fuchspfote, die er um den Hals trug. Seine bleiche, glupschäugige Schwester raschelte im Gestrüpp hinter ihm. Es gefiel mir nicht, dass wir zu demselben Gott beteten, ich und diese beiden. Aber sie waren nun mal Galter wie ich, geboren mit der gleichen charakteristischen schwarzen Zunge, und Diebe aus Galtia beten nun mal zum Herrn der Füchse. Wir können nicht anders.

Ich zog einen Pfeil mit Bodkin-Spitze aus dem Köcher – die flutschten gut zwischen die Glieder eines Kettenhemds – und legte die Nocke auf die Sehne.

Wir beobachteten unseren Anführer.

Er beobachtete die Frau.

Die Raben krächzten.

Pagran deutete mit dem Daumen.

Was dann geschah, geschah schnell.

Ich spannte die Sehne als Erster und ließ los, spürte die angenehme Zugentlastung in meinen Fingern und den Biss der Bogensehne an der Innenseite meines Arms. Ich hatte außerdem dieses warme Gefühl, das einem sagt, dass der Pfeil ins Ziel gehen wird – wer noch nie mit einem Bogen geschossen hat, kennt dieses Gefühl schlicht nicht. Ich hörte das Zischen, mit dem die Pfeile meiner Begleiter meinem hinterherjagten. Doch unser Ziel bewegte sich bereits: Die Frau wirbelte blitzschnell herum und verschwand hinter ihrem Schild. Dabei war der Schild nicht einmal groß, sie kauerte sich einfach so klein dahinter zusammen.

Zwei Pfeile schlugen gegen das Federholz und prallten ab. Wo meiner abgeblieben war, konnte ich nicht sehen. Dann stürmten Pagran und seine drei Raufbolde los: Pagrans wuchtige Glefe hoch erhoben wie ein übergroßes, an einem Stock befestigtes Küchenmesser, Frellas Breitschwert, bereit, jeden Moment niederzufahren, und noch zwei weitere hinter ihnen, die wir der Einfachheit halber Speer und Axt nennen. Die Spanthierin würde aufstehen müssen, um den Angriff abzuwehren, und wenn sie das tat, würde ich ihr ins Knie schießen.

Dann wurde es unübersichtlich.

Ich sah eine Bewegung in den Bäumen auf der anderen Seite der Straße. Ich dachte drei Dinge:

Ein Rabe löst sich aus den Bäumen.

Die anderen Raben haben aufgehört zu krächzen.

Dieser eine Rabe ist zu groß.

Ein Rabe von der Größe eines Hirsches stieß auf die Straße hinab.

Ein Geräusch löste sich aus meiner Kehle, ich konnte es nicht verhindern.

Es ist ein unvergesslicher Anblick, wenn man zum ersten Mal einen Kriegsraben sieht.

Vor allem wenn er für die Gegenseite kämpft.

Er schlug Speer die Beine weg, sie fiel der Länge nach hin, dann zerfetzte er ihr mit seinem grässlich spitzen Schnabel den Rücken. Ich erwachte aus meiner Starre und dachte mir, ich sollte besser den nächsten Pfeil einlegen, da stürzte sich der Rabe bereits auf Axt, der eigentlich Jarril hieß. Ich erwähne das nicht, weil er in dieser Geschichte noch eine große Rolle spielen wird. Sondern weil das, was mit ihm passierte, so entsetzlich war, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, ihn weiterhin Axt zu nennen.

Jarril spürte, wie der Vogel von der Seite herankam, blieb stehen und wirbelte herum. Er hatte keine Gelegenheit, mehr zu tun, als seine Axt zu heben, da stieß ihm das Ding schon den Schnabel in eine Körperpartie, wo kein Mann einen Schnabel oder Speer haben möchte. Das schwere Kettenhemd reichte Jarril bis zu den Knien, aber diese Raben können selbst Schädelknochen durchstoßen. Was von Jarrils Gemächt übrig blieb, war nicht mehr der Rede wert. Er sank auf die Knie, zu schwer verwundet, um überhaupt zu schreien. Doch Frella schrie. Ich schaute nach links und sah Pagran, wie er blutüberströmt und vornübergebeugt dastand, doch ich glaube, es war Frellas Blut. Sie vergoss genug für beide aus einem üblen Schnitt, der vom Ellbogen bis zur Brust zu reichen schien, und verspritzte reichlich davon auf dem Boden.

Als die Spanthierin die Richtung änderte, sah ich für einen Moment ihr Schwert. Es war definitiv ein Spadín: spitz genug zum Stechen, schwer genug zum Hauen. Ein gutes Schwert und vielleicht die beste Sorte Kurzschwert, die je hergestellt wurde. Und die Frau konnte damit umgehen. Sie bewegte sich blitzschnell, war mit einem Schritt an Frella vorbei und beförderte deren Breitschwert mit einem Tritt außer Reichweite.

Speer, ihr Rücken in Fetzen, stemmte sich hoch auf alle viere wie ein Säugling, der zu laufen versucht. Neben mir schrie Nervös: »Awain Baith!«, was Galtisch für Todesvogel ist, dann ließ er seinen Bogen fallen und rannte davon. Seine ältere Schwester schloss sich ihm an, womit ich der einzige zwischen den Bäumen verbliebene Bogenschütze war. Die Schusslinie war nicht frei, denn die Spanthierin hielt ihren Schild weiter in meine Richtung erhoben, noch während sie Speers Hand unterhalb des Gelenkes abtrennte. Schon komisch, was einem im Gedächtnis bleibt: Ich konnte den Schild jetzt genauer erkennen und sah, dass der Buckel in der Mitte wie das Gesicht einer blasenden Sturmwolke geformt war, die man am Rand einer Landkarte findet.

Pagran hatte seine Glefe wieder aufgehoben und versuchte, sich damit den Kriegsraben vom Leib zu halten, der ihn umkreiste. Zweimal schnappte der Rabe nach der Klinge und wich Pagrans Stößen mit Leichtigkeit aus. Meinen fehlgegangenen Pfeil schien er gar nicht zu bemerken – diese Viecher bewegen sich völlig unberechenbar, und aus zwanzig Schritt Entfernung ist so ein Pfeil eine ganze Weile unterwegs, bevor er sein Ziel erreicht. Der Vogel packte die Spitze der Glefe und drehte sich, sodass Pagran der Bewegung folgen musste, wenn er die Waffe nicht verlieren wollte. Pagran drehte sich genau in dem Moment, als die Spanthierin flink und elegant wie ein Panther vorsprang und ihm einen tiefen Schnitt knapp oberhalb der Ferse verpasste. Unser Anführer fiel zu Boden und rollte sich zu einer stöhnenden Kugel zusammen. Der Kampf auf der Straße war vorbei.

Scheiße.

Ich legte den nächsten Pfeil auf die Sehne. Spanthierin und Vogel sahen mich an.

Der Bogen allein würde nicht genügen. In der Scheide an der Vorderseite meines Gürtels steckte ein schönes Messer, mit dem ich jedem Kerl in einem Kneipenkampf die Eingeweide aus dem Bauch holen konnte, aber gegen ein Kettenhemd war es nutzlos. In meiner Rückenscheide hatte ich einen fiesen, langen Scheibendolch, der Kettenhemden locker durchstieß, aber gegen dieses Schwert in der Hand dieser Frau – ganz zu schweigen von dem verdammten Vogel –, nützte mir der Dolch ungefähr so viel wie ein Zahnstocher.

Die beiden kamen näher.

Die Spanthierin konnte ich abhängen, den Vogel nicht.

Ich gebe es unumwunden zu: Ich nässte mich ein wenig ein.

»Bogenschütze«, sagte die Frau mit ihrem rauhen ispanthischen Akzent. »Komm raus und hilf deinen Freunden.«

Dass sie nicht wirklich meine Freunde waren, genügte nicht als Grund, die Verstümmelten und Verletzten auf der Weißen Straße liegen zu lassen. Dass sie genau das verdient hatten, auch nicht. Die Spanthierin zog einen Pfeil aus dem blutverschmierten Wirrwarr von Kettengliedern unter ihrem Arm, verglich die Befiederung mit den Pfeilen in meinem Seitenköcher und sagte: »Guter Schuss.«

Sie gab mir den Pfeil zurück. Sie gab mir außerdem einen Schluck Wein aus ihrem Trinkschlauch – guter, dunkler, dicker Wein, wahrscheinlich aus Ispanthia wie sie selbst. Pagran kam grimassierend auf die Beine, lehnte sich gegen einen Baum und bekam nichts. Frella, die kurz davor schien, wegen des Blutverlusts das Bewusstsein zu verlieren, bekam ebenfalls nichts, obwohl sie die Spanthierin hoffnungsvoll ansah, während ich ihren Arm mit einem Strumpf und einem Stock abband. Der Wein war nur für mich, und das nur, weil ich getroffen hatte. So sind die Spanthier. Die beste Methode, eine Spanthierin für sich zu gewinnen, ist sie zu verwunden.

Da ich gerade bei den Verwundeten bin: Jarril war immer noch bewusstlos, und das war gut so. Sollte er ruhig ein wenig schlafen. Kein Mann wacht gerne auf, um festzustellen, dass er ab jetzt im Sitzen pinkeln wird. Vor allem keiner, der kaum alt genug ist, um zu begreifen, was er verloren hat. Speer hatte sich ihre abgetrennte Hand geschnappt und war damit in den Wald gerannt, als wollte sie zu einem Handannäher, dessen Geschäft in Kürze schließen würde. Wo der Vogel inzwischen steckte, wusste ich – zumindest damals – nicht. Er schien einfach verschwunden zu sein. Die Spanthierin wiederum hatte ihren Weg fortgesetzt, als wäre ihr nichts weiter passiert, abgesehen von einem Kratzer und einem ärgerlichen Blutfleck, mit dem sie ihren Kittel besudelt hatte. Aber es war etwas passiert.

Die Begegnung mit der ispanthischen Vogelbändigerin hatte mein Leben verändert.

2

Das Biene und Münze

Frella und Pagran zu unserem Lager zu schaffen, war nicht leicht. Ich gab Pagran seine Glefe zurück, damit er sich darauf stützen konnte, und Frella stützte sich auf dem über eine Meile langen, unebenen Weg auf mich. Zum Glück war sie dünn – gut für Palisaden, wie die Soldaten sagen – und kaum eine Last. Meine Lehrer in der Schule hätten mich getadelt, weil ich den beiden half. Sie hätten begriffen, dass die Niederlage auf der Weißen Straße das Ende unserer ohnehin nicht allzu glücklichen Bande gewesen war. Und dass die beiden flüchtigen Bogenschützen-Geschwister höchstens einander die Treue halten und sich wahrscheinlich mit allem, was wir im Lager gelassen hatten, ins nächste Abenteuer stürzen würden.

Unter den Sachen im Lager befanden sich meine Fiedel, ein ganz brauchbarer Helm, den ich gerne noch verkauft hätte, und eine Flasche galtischer Whiskey. Der Helm war mir egal, und von dem Brandwasser war kaum noch genug da, um mir die Lippen zu befeuchten. Aber die Fiedel bedeutete mir was. Ich würde ja gerne behaupten, sie hätte einmal meinem Pap gehört oder so. Aber mein Pap war ein armer Schweinehund, der nicht einmal nach einer ordentlichen Portion Bohnen und Kraut die Arschtrompete spielen konnte. Ich habe diese Fiedel gestohlen. Ich habe sie einfach mitgenommen, während ein Kumpel mit einem Musikschüler darüber stritt, ob er beim Singen vorhin in der Schenke die Töne getroffen hatte oder nicht. Fürs Protokoll: hatte er nicht. Aber das war eine verdammt gute Fiedel. So gut, dass ich den Anteil meines Kumpels eine halbe Stunde nach unserer kleinen Nummer aus eigener Tasche bezahlte, statt sie zu verkaufen. Und jetzt hatten diese beiden Scheißhaufen so viel Vorsprung, dass ich sie kaum noch einholen konnte, und sie würden die Fiedel wahrscheinlich zu einem Spottpreis verhökern.

*

Cadoth war das erste Dorf westlich des Waisenwaldes und das letzte Dorf in Holt, bevor man zu den noch düstereren Wäldern und dem weiten Hochland von Norholt kam. Wie groß ein Dorf ist, kann man daran erkennen, wie viele Götter dort Tempel haben und wie groß diese Tempel sind. Ein Weiler mit einer Schlammstraße, einer Schenke, die eigentlich nur die Rückseite des Hauses eines fetten Mannes ist, und einem mehr toten als lebendigen Ochsen, den sich zur Pflugzeit alle Bewohner teilen, hat zum Beispiel eine Allgott-Kirche: kein Dach, Holzscheite zum Darauf-Sitzen, ein Altar mit Talgkerzen und eine Nische, in der je nach Feiertag verschiedene Götterstatuen stehen. Die Statuen sind aus Esche oder Walnuss, die Göttinnen haben üppige Brüste und die Götter harmlos-kleine Piller. Außer Haros, der hängt an der Wand wie ein Platzhirsch. Jeder weiß, dass Haros den Mond Nacht für Nacht so sehr durchwalkt, dass er danach hinter den Hügeln versinken muss, um sich zu erholen.

Ein etwas größeres Dorf, eines mit einer Vollzeithure, die nicht noch nebenher Bier braut oder Hemden flickt, hat eine Allgott-Kirche mit einem Strohdach und einer Bronzescheibe in einem Quadrat aus Blei oder Eisen, außerdem einen Tempel für die örtliche Gottheit, von der die Bewohner am ehesten glauben, dass sie ihnen nicht auf ihre hoffnungsvoll nach oben gerichteten Gesichter kackt.

Cadoth war gerade so groß, wie ein Dorf sein kann, bevor jemand beschließt, es eine Stadt zu nennen. Ein richtiger Handelsknoten an einer richtigen Kreuzung, mit einer von einer bronzenen Sonne gekrönten Allgott-Kirche, einem riesigen Turm für Haros mit hölzernen Hirschhörnern auf dem Dach und hier und da verstreuten Tempeln für ein Dutzend andere Gottheiten. Auffällig war, dass es keinen Tempel für Mithrenor gab, den Gott des Meeres, denn die Festlandbewohner interessieren sich nicht sonderlich für ihn. Auch nicht für den Verbotenen Gott, das wiederum aus naheliegenden Gründen.

Was es in einem Dorf dieser Größe auf jeden Fall gibt, ist ein Henkerhaus, wie das Zunfthaus der Nehmergilde genannt wird, und dorthin musste ich, um über meine Schulden zu verhandeln. Meine sommerlichen Abenteuer mit Pagran und seiner Schlag-Hau-und-Stech-Truppe waren ganz gut gelaufen, bis uns diese Spanthierin und ihr Mördervogel den Arsch aufgerissen haben. Jetzt hatten Nervös und Schneebacke – die beiden Geschwister, die sich aus dem Staub gemacht hatten, als der Vogel sich in den Kampf einmischte –, mich bis auf die Unterhose ausgenommen. Ich brauchte Geld, und das schnell. Ein paar Partien Türme wären ein guter Anfang.

Ich wusste, dass ich im BIENE UND MÜNZE Spielpartner finden würde, denn Biene und Münze waren zwei der Karten in diesem Spiel – neben den Türmen, Königen und Königinnen, Soldaten, Schaufeln, Bogenschützen, dem Tod, dem Verräter und natürlich den Dieben, die normalerweise durch eine greifende Hand symbolisiert sind.

Nicht jeder Gast hier war ein Kartenspieler. Ein paar Schafhirten und Wurzelbauern, die dem Gott der sauren Mienen huldigten, saßen an den Randtischen und sprachen leise über Regen und Rüsselkäfer. Ihre Wollkleider hatten noch nie einen Waschzuber gesehen und waren von einer jahrzehntealten Schicht Fleischfettes überzogen. Zwei junge Halsabschneider nahe der Schanktheke trugen kleine Kupferbecher an ihren Gürteln, mit denen man nach jeder Runde Türme das Geld einsammelte, und außerdem trugen sie Schwerter. Sie schauten vorsichtig zu drei hartgesotten aussehenden, etwas älteren Frauen hinüber, die an einem von Würmern zerfressenen Tisch eine Partie Türme spielten, dass die Münzen nur so klingelten.

Auch ich war vorsichtig, aber ich wollte mitmachen.

»Könnt ihr einen vierten Mitspieler brauchen?«, fragte ich, hauptsächlich die glatzköpfige Mörderin, die die Karten mischte. Sie besah sich meine Tätowierung. Es wäre ihr gutes Recht gewesen, mich augenblicklich zu ohrfeigen, aber sie schien nicht erpicht darauf. Ihre beiden Mitspielerinnen wollten lieber weitermachen als ein Bier aufs Haus, und so verzichteten sie ebenfalls.

Glatzköpfchen deutete mit dem Kinn auf den leeren Stuhl, also manövrierte ich meinen Hintern dorthin.

»Lamnur-Karten oder Mouray?«, fragte ich.

»Na was wohl?«

»Gut. Also Lamnur.«

Adlige und dergleichen spielten mit den Mouray-Karten, die haben schönere Bilder. Aber Leute, deren Hemdkragen nie sauber war, benutzten das Lamnur-Spiel: schlichtere Bilder, zwei Königinnen statt drei und keine Arzt-Karte, die dich rettet, wenn du den Tod ziehst. Ich für meinen Teil bevorzuge Mouray, aber ich mag nun mal zweite Chancen.

»Jetzt zahl«, sagte sie.

Ich fischte ausreichend Münzen aus meiner Börse, um den Einsatz zu begleichen.

Kling-Kling!

Sie gab mir meine Karten.

Ich gewann zwei Turnierrunden und gab die dritte ab, damit niemand auf die Idee kam, ich würde betrügen. Aber die Börse bei den Kriegsrunden war so fett, dass ich nicht anders konnte. Die blasse Blonde mit der Narbe, die aussah wie ein Angelhaken, hatte den letzten König im Spiel, hielt sich für unbesiegbar und setzte entsprechend. Aber ich legte den Verräter obendrauf, schaltete die Königin, die den Verräter geschlagen hätte, mit einem Bogenschützen aus, strich den König ein und gewann. Wieder. Eine Menge Münzen.

»Zum Teufel machst’n das, du Schlüpfer?«, blaffte die Glatzköpfige. Das Wie ließ sie weg wie eine holtische Straßenschlägerin, und die Bezeichnung Schlüpfer war auch nicht gerade nett, andererseits hatte ich sie gerade restlos ausgenommen.

»Glück«, antwortete ich, und das war nicht gelogen. Mehr zu meinem Glück später.

Sie schwankte zwischen den Optionen, mich zu erstechen oder zu ohrfeigen, entschied sich aber schließlich für Verbannung.

»Dich vom Acker«, sagte sie – diesmal ohne mach dich –, also sackte ich meinen Gewinn ein und zog lächelnd von dannen, akustisch begleitet von einigen Kommentaren über meinen Vater, die hoffentlich nicht zutrafen. Alle drei wollten mir eine verpassen, aber sie waren so gebannt von dem Spiel, dass sie sich erst von der Stelle rühren würden, wenn zwei von ihnen bankrott waren, und dann würde es wahrscheinlich eine Schlägerei geben. Kein Wunder, dass so viele Prediger verschiedenster Religionen gegen das Türmespiel wettern: Es hat mehr Menschen das Leben gekostet als das Mörderalphabet. Fast möchte ich behaupten, mehr Menschen als die Koboldkriege, aber eine solche Übertreibung wäre selbst mir zu krass.

Ich machte mich auf den Weg zur Schanktheke, und wen entdeckte ich dort hinter einem Kerl, der so groß und bullig war, dass er die Sonne verdunkelte, auf das derbe Holz gestützt? Die Spanthierin von der Weißen Straße. Wir nickten uns etwas verlegen zu. Der Platz neben ihr, den ich eigentlich hatte einnehmen wollen, wurde plötzlich von einem Stricher mit zu viel Kajal um die Augen belegt. Besagte Augen musterten die Vogelbändigerin erfreut. Sie war schön auf ihre Art, mit den schwarzen Haaren und den meerblauen Augen. Allerdings war ich nicht sicher, ob sie nicht noch schöner gewesen wäre, wenn sie nicht so verschlafen dreingeschaut hätte, oder ob diese schweren Lider ihr zusätzlichen Charme verliehen. Männer lieben Frauen, denen alles egal zu sein scheint, solange sie nur schön sind. Sie lieben außerdem fröhliche Frauen, solange sie hübsch sind, oder traurige Hübsche oder ein zorniges Mädel mit einem schönen Gesicht. Ihr wisst, was ich meine: Ja, die Spanthierin war schön. Aber wenn sie ein Lächeln aufbringen müsste, um ein in Flammen stehendes Haus zu löschen, würde wohl eher das halbe Dorf abbrennen. Den jungen Stricher neben sich schien sie nicht zu bemerken. Sie beschäftigte sich lieber mit ihrem Wein und starrte in die Ferne. Ein sorgenbeladenes Mädchen mit gutem Körper. Kerle lieben das.

Ich suchte mir einen anderen Platz, wo ich mich hinstellen konnte.

Eine gar nicht mal so untalentierte galtische Harfenspielerin sang »Das Fransenmeer«. Das Lied war zu einer Zeit populär geworden, in der so viele Leute gestorben waren, dass die Bezeichnung Menschheit danach ein wenig übertrieben klang. Das seit zwanzig Jahren gebräuchliche Wort lautete schlicht Menschen.

Ihre Stimme war ebenfalls nicht schlecht, weshalb niemand eine Flasche nach ihr warf.

An einem schönen Tag am Fransenmeer

Watete ich hinaus in die Well’n

Denn einen hübschen Jüngling sah ich dort

Der mir mehr Ritter schien als Schelm

Auf ein braves Mädel zu er schwamm

Das Wasser trat in aller Ruh

Kehrt hätt’ ich machen sollen voller Scham

Stattdessen schwamm ich flink hinzu

Ich hatte noch viel über Lust zu lernen

War jung und schlecht erzogen

Doch was sah ich

Als ich tauchte meinen Kopf unter die Wogen?

Zwei Flossen, schimmernd wie Flitter

Wo vier verschlung’ne Beine sollten sein

Ich rief: »Oh je, du bist kein Ritter!«

Er rief: »Ganz recht, und dennoch nicht dein Feind

Weshalb ich dich nach Hause schicke

Denn auch wenn ich oben ausseh wie ein Herr

Wirst du kein Vergnügen finden hier

Und keinen Mann im Fransenmeer«

Freundlich sprach da die Meerjungfrau zu mir

Um eine Menschentochter recht zu unterweisen

»Kehr zurück zu Land und Lehm

und such dir einen Mann, nicht mit Flossen, sondern Beinen«

So wandte ich mich ab von kühler Gischt

Klüger als ich hatte werden wollen

Schwamm hinaus und suchte mir lüstern einen Fisch

Der sich würd’ zu mir gesellen

Sie bekam ein paar Münzen für ihren Hut und zu wenig Applaus, selbst wenn man meinen mit einrechnete, also packte sie ihre Harfe ein und zog weiter in die nächste Schenke, wo sie hoffentlich auf ein dankbareres Publikum treffen würde.

Da bemerkte ich in einer Ecke eine Spruchverkäuferin der Magikergilde, das Gesicht weiß gepudert, den Daumen und die Kuppen der ersten beiden Finger der linken Hand aufeinandergepresst, um ihre Gildenzugehörigkeit zu bekunden. Sie hatte eine mit einem Zopf umwickelte Bienenwachskerze entzündet, was bedeutete, dass sie Kundschaft empfing. Es dauerte nicht lange, da steckte eine junge Frau in grob gesponnener Wolle ihr eine Münze zu und begann, der Hexe ihre Wünsche ins Ohr zu flüstern.

Ich hatte gerade bestellt und einen ersten Schluck von dem recht anständigen Gerstenbier genommen, das sie im BIENE UND MÜNZE ausschenkten, da stellte sich ein fies aussehender kleiner Kerl in wächsernem, fleckigem Leder neben mich und starrte unverwandt meine Tätowierung an. Sie war nur bei Flammenschein zu erkennen, und selbst dann zeigte sie sich in einem nicht allzu auffälligen rötlichen Braun, ein wenig wie altes Henna. Man konnte sie leicht übersehen. Aber dieser Kerl leider nicht.

»Das ist ’ne Schuldnerhand, stimmt’s?«

Er sagte tatsächlich stimmt’s, eine gestelzte Eigenheit der Bewohner des nördlichen Norholt. Anscheinend kamen alle Gäste hier von dort, was eigentlich keine Überraschung war, denn die Provinzgrenze lag nicht allzu weit entfernt.

Ich war zwar dazu verpflichtet, mich zu meiner Tätowierung zu bekennen, aber nicht unbedingt in freundlichem Ton.

»Stimmt«, sagte ich und zog den Vokal gerade so weit in die Länge, dass er nicht sicher sein konnte, ob ich mich über ihn lustig machte oder ob ich genauso ein Tölpel war wie er selbst.

»Haste das gesehen, Wirtin?«

»Hab ich«, sagte sie, ohne den Kopf zu drehen. Sie war gerade auf einen Schemel geklettert, um die nächste Flasche Wein für die Spanthierin aus dem Regal zu holen.

»Schon jemand das Geschenk der Gilde eingefordert?«, fragte der Tölpel.

»Nee«, sagte die Wirtin; also auch eine Norholterin. »Heut noch nicht.« Ledermann musterte mich. Ich lehnte mich ein Stück zurück, damit er das lange Messer an meinem Gürtel sehen konnte. Es war ein feiner Hauer und Stecher, ein echtes Messer, das Messer eines Messerkämpfers. Ich nannte es Palthra, das ist Galtisch für Blütenblatt. Der Scheibendolch auf meinem Rücken hieß Angna oder Nagel. In Palthras Scheide waren außerdem zwei kleine Rosen graviert, und mehr als Scheide und Griff würde der Ledermann wahrscheinlich auch nicht zu sehen bekommen. Wenn ich jemanden mit dem Messer bedrohte, der mich im Namen der Gilde ohrfeigte, würde mich das einen Daumen kosten. Sollte dabei auch noch Blut fließen, würde die Gilde mir an exakt den gleichen Stellen ebenfalls Stichwunden beibringen.

Aber ob dieser Kark das wusste?

»Dann fordere ich hiermit das Geschenk der Gilde ein. Schuldner, im Namen der Nehmer, nimm dies.«

Er wusste es also.

Er sah das hübschere der beiden Mädchen an, mit denen er vorhin zusammengesessen hatte, dann hob er, ohne den Blick von ihr zu nehmen, seine Hand und knallte mir eine. Natürlich tat es weh, vor allem der Ring an seinem Finger, der meine Lippe an einer Stelle aufplatzen ließ. Aber diese Ohrfeigen waren bei Weitem nicht so schlimm wie das Wissen, dass dieser Trottel mir einfach eine verpassen durfte, und ich konnte nichts dagegen tun. Ich durfte nicht einmal etwas sagen, außer er ergriff zuerst das Wort.

Die Schankwirtin goss ihm eine halbe Pinte Bier ein – auf Kosten der Gilde –, teilte ihm aber durch die viel zu dicke Schaumkrone mit, was sie von Leuten hielt, die Norholter wie Feiglinge aussehen ließen, indem sie Leute schlugen, die sich nicht revanchieren dürfen. Der Tölpel trank, benetzte seine beinahe bartlose Oberlippe mit Schaum und wischte sich selbigen mit dem Ärmel ab.

»Wenn ein Mann Schulden hat, sollte er sie auch bezahlen«, sagte er mit der Inbrunst eines gerade einmal Zwanzigjährigen und eher zu sich selbst und den anderen Gästen, aber mehr brauchte es nicht. Es stand ihm nicht zu, nach der Ohrfeige weiter mit mir zu sprechen. Und so konnte jetzt ich reden.

»Aber ein Mann sollte außerdem ein paar Schwielen an seinen Händen haben«, erwiderte ich. »Deine sehen aus, als hättest du sie dir von einem Adelsspross geliehen.«

Er schien überrascht, aber er verbarg es, so gut er konnte, und prostete mir zu. Als wäre es ihm egal, als hätte er genau das bekommen, was er wollte. Aber es war ihm nicht egal. Mein Kommentar hatte jemanden zum Lachen gebracht, und dieses Lachen nahm er mir übel, vor allem vor den zwei Hühnern. Oh, ich kannte diese Sorte. Die Familie hatte ein bisschen Geld, aber er war so ein Arschloch, dass er das Gasthaus oder den Laden, oder was für ein Geschäft auch immer seine beulenfüßige Mutter betrieb, verlassen hatte, weil er es nicht ertragen konnte, wenn jemand ihm sagte, was er zu tun hatte. Vielleicht hatte er den Weg zu einem Heuhof der Gilde gefunden und ein paar lausige Tricks gelernt, um sich als Dieb zu verdingen, aber nicht einmal das hatte er gepackt und wurde rausgeworfen, bevor er an seinen Schulden erstickte. War inzwischen so lange auf der Straße unterwegs, dass seine Kleider zum Himmel stanken, hatte seinen letzten teuren Ring aber noch nicht verpfändet. Nur noch eine weitere harte Woche, dann würde er Stricher oder Söldner werden, aber leider war er nicht hübsch und klug genug für das eine und nicht hart genug für das andere.

Ich war kurz davor, ihn zu bemitleiden, doch meine Backe schmerzte immer noch, also sagte ich: »Laut der Gilde kannst du mir noch eine verpassen. Ist doch eine Schande, dass du mir mit deiner ersten kaum einen Kratzer zugefügt hast, du vaterloser Kark.«

Für alle, die noch nie in Galtia oder Norholt waren: Ein Kark ist ein nasser Furz. Die Sorte Kerl, die du für das eine hältst und die sich dann – selbstverständlich zu deinem Leidwesen – als das andere herausstellt. Deshalb sagen wir Galter: »Mach die Whiskeyflasche zu«, nicht: »Verkork sie.« Kork und Kark klingen fast gleich, und die meisten Galter mögen Whiskey zu sehr, als dass sie einen Kark reinstecken würden.

Einige Gäste begannen zu johlen, die meisten waren Hirten und Bäuerinnen, die nicht viel übrighatten für die Schwachen. Das konnte der Tölpel nicht auf sich sitzen lassen, sonst würde er es später mit dem ein oder anderen von ihnen zu tun bekommen, wenn das Bier weiter so floss. Ein schlauer Kerl hätte mit den beiden Mädels den nächsten Heuschober aufgesucht, oder wo auch immer die drei sich vergnügen wollten. Aber so schlau war er nicht.

»Ich wollt’ dir nichts tun, ich wollt’ nur das Bier. Aber ich kann dir was tun, wenn du willst, du dreckszüngiger galtischer Knap.«

Die Spanthierin zog mit den Zähnen den Korken aus ihrer Weinflasche und goss sich einen Schluck ein, eine Augenbraue neugierig-amüsiert nach oben gezogen. Sie wird wahrscheinlich weder gewusst haben, dass ein Knap eine Titte ist, noch, dass das Wort, das ich gleich verwenden würde, für ein besonders hübsches Schamhaarbüschel steht.

»Das bezweifle ich, Sprümelchen«, erwiderte ich. »Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem ein echter Kerl was tut, aber du siehst mir nicht danach aus. Kannst es gerne versuchen, mein Gesicht steht dir zur Verfügung. Schlag zu, bevor die beiden Schwesterchen noch denken, sie sitzen am falschen Tisch.«

Ich berührte meine Nasenspitze mit meiner schwarzen Zunge und zwinkerte ihm zu.

Es funktionierte.

Er stürmte auf mich zu und verpasste mir eins an den Kiefer. Ich beugte mich ein Stück zur Seite und zog eine Schulter hoch, sodass sie das meiste abbekam. Ich werde an dieser Stelle niemanden mit einer exakten Schilderung langweilen, sondern verrate nur, dass er mit seinen Patschehändchen wie ein Wilder auf mich einschlug und wir uns schon bald auf dem Boden wälzten. Ich packte ihn am Kopf, dann am Arm, wieder am Kopf. Er selbst roch nach wochenaltem Schweiß, seine Lederklamotten, als hätten sie irgendwann schon mal geschimmelt. Was konnte man von so einem schon erwarten? Die Schankkellnerin rief: »Aber, aber!« und: »He, he!«, bis sie uns schließlich mit dem Dreschflegel, der über dem Messingspiegel an der Schanktheke hing, voneinander trennte. Wahrscheinlich war es derselbe, mit dem sie während des Töchterkrieges Kobolden den Schädel gespalten hatte.

Ich rappelte mich hoch und presste mir eine Hand auf die blutende Lippe, offensichtlich schlimmer lädiert als Stinkleder. Der warf mit einer Bewegung, die jeden Hahn mit Stolz erfüllt hätte, sein langes Haar zurück. Da er als Erster zugeschlagen hatte und außerdem offensichtlich ein Trottel war, schubste ihn die Schankkellnerin in Richtung Tür. Auf dem Weg nach draußen sammelte er seine Mädels ein und sagte: »Schöne Grüße an die Gilde«, und das so bissig, dass ich nun absolut sicher war, dass die Nehmer ihn schon mal in der Mangel gehabt hatten.

»Tut mir leid, dass du dein Bier nicht austrinken konntest!«, rief ich ihm hinterher.

Dann sah ich hinüber zu der Stelle, wo die Spanthierin gestanden hatte, aber sie hatte sich während der Rauferei davongemacht. Eine Frau, die irgendwo erwartet wurde. Die nicht erkannt werden wollte. Faszinierend. Ich merkte, wie der schicke Kerl mit den geschminkten Augen mich mit dem gleichen beiläufigen Desinteresse ansah, das er einem hereinwackelnden Hund entgegengebracht hätte, und zwinkerte ihm zu. Er grinste höhnisch und sah weg. Genau das war meine Absicht gewesen, denn ich musste etwas aus meinem Mund in meine Börse befördern:

Stinkleders Ring.

Aus Koboldsilber.

Wahrscheinlich das Wertvollste, das er noch besessen hatte.

So wertvoll, dass ich mir von ihm ein paar schlecht gezielte Haken aus ungünstigen Winkeln verpassen ließ, die allein ich bestimmte. Als ich mir den Ring schnappte, zwickte ich ihn ordentlich in den Finger, damit er ihn weiterhin spürte. Mit etwas Glück bemerkte er das Verschwinden des Ringes erst, wenn er sich in sein Bettstroh warf.

Und ich hatte Glück.

Sehr, sehr viel davon.

Ich bin in vielerlei Hinsicht absolut durchschnittlich. Ein bisschen klein vielleicht, aber wir Galter sind nun mal klein. Dünn wie ein Straßenköter. Keinen Arsch, der erwähnenswert wäre, weshalb ich einen Gürtel brauche, damit meine Kniehosen nicht bis über den Äquator rutschen. Ich bin ganz gut auf der Fiedel, wie ich bereits erwähnt habe, und ich kann auch einigermaßen singen, aber für eine Hochzeit würde mich trotzdem niemand engagieren. In manchen Dingen bin ich einfach scheiße: Nicht lachen, wenn ich etwas lustig finde, zum Beispiel. Zahlen im Kopf addieren. Feldarbeit. Schwere Sachen heben. Aber stehlen? Dafür habe ich Talent. Und zu diesem Talent gehört eine Anziehungskraft auf Glück in Kombination mit einem guten Gespür dafür. Glück war das eine der beiden großen Geschenke zu meiner Geburt; über das andere später mehr.

Glück ist real. Jeder, der etwas anderes sagt, möchte damit nur behaupten, er hätte sich seinen Erfolg im Leben ausschließlich selbst erarbeitet. Glück ist wie ein Fluss. Ich kann spüren, wann es um mich herum ist und wann nicht. Denkt einen Moment darüber nach: Die meisten Leute versuchen schwierige oder unwahrscheinliche Dinge, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird. Ich nicht. Wenn ich die innere Sonne des Glücks in meiner Brust spüre, dann weiß ich, dass ich mir diese Geldbörse gefahrlos schnappen kann und dass sich darin ein Diamant oder drei Goldlöwen befinden. Ich weiß, dass ich den weiten Sprung zum nächsten Dach schaffe, ohne auf den losen Schindeln auszurutschen. Und wenn ich die Karten für eine Partie Türme mische, weiß ich, dass mein Gegenüber nur so ertrinken wird in Bienen und Schaufeln und dass der gute Gevatter Tod ihm ein oder zwei Besuche abstatten wird.

Glücksspiel erweckt geradezu das Glück in mir, und dann geraten die Dinge schnell außer Kontrolle. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Runden gewinnen, bevor die anderen dir an die Kehle gehen. Schlimmer noch: Wenn ich mein Glück am Spieltisch aufbrauche, bedeutet das, dass keines mehr übrig ist, wenn ich wirklich darauf angewiesen bin. Wenn ich den kalten Atem meines zur Neige gehenden Glücks spüre, weiß ich, dass ich mir schon auf der kleinsten Eisplatte das Steißbein brechen werde. Ich halte meinen Kopf gesenkt, denn die Chancen stehen gut, dass ich einem Kerl begegne, den ich erst letztes Jahr hinters Licht geführt habe, oder einem Mädel, das noch eine offene Rechnung mit mir zu begleichen hat.

Es war Glück, dass ich statt auf einen Heuhof an eine Wahre Schule kam, als ich mich der Nehmergilde anschloss. Normalerweise stecken sie so viele, wie sie nur können, in die Niedere Schule – und nur drei der insgesamt neun sind Wahre Schulen. Auf den Heuhöfen lernt man einfaches Schlösserknacken und Klettern, ein paar Messertechniken, aber nichts Fortgeschrittenes. Keine Zauber. Kein Fallenaufspüren und keine Tiersprache, kein Schummeln und kein In-die-Irre-Führen. Das meiste ist Konditionsarbeit. Wenn du den Heuhof abgeschlossen hast, bist du stark, schnell, hart, gering qualifiziert und hochverschuldet. Solange du es irgendwie schaffst, deine Schulden zu bezahlen, ist alles in Ordnung. Schaffst du es nicht, bist du ein Schuldknecht. Dank dieses Systems gebietet die Gilde über eine Heerschar aus Tausenden Knochenbrechern, Prostituierten und Schwerarbeitern. Sie kann einen Mob herbeirufen, der eine Stadt terrorisiert und wieder verschwindet, noch bevor die Pikeniere des ortsansässigen Fürsten auftauchen.

Ich war auf einer Wahren Schule.

Glaube ich zumindest.

So oder so schulde ich der Gilde eine Menge Geld, wie sie es am liebsten von uns allen hätte.

Hier, lest selbst.

Unser hochgeschätzter Kinsch Na Schannack,

Praktiker im dritten Jahr,

Magus im ersten Jahr,

Schuldner,

mit großer Missbilligung und nicht geringer Enttäuschung teilen wir, die Schatzmeister der Pigdenay-Akademie der seltenen Künste, dir im Auftrag der Nehmergilde mit, dass die Höhe deiner Schulden deine Arbeitsbereitschaft mittlerweile weit übersteigt und droht, die verletzliche Hülle deines Körpers zu sprengen.

Deine letzten vier saisonalen Zahlungen an uns beliefen sich im Schnitt auf weniger als zwei Trunzen. Bei diesem Tempo wirst du deine Schulden in Höhe von fünfundachtzig Trunzen Gold, einer Goldkönigin, einem Silberritter und drei Silberknappen (zuzüglich Zinsen) über einen Zeitraum von circa sechzehn Jahren nicht begleichen können.

Unsere Aktuare brauchen sich nicht die Mühe zu machen, uns mitzuteilen, dass diese Zeitspanne über deine zu erwartende Lebensspanne hinausgeht und an der äußersten Grenze der Jahre liegt, die du in diesem Beruf arbeiten und Profit erwirtschaften können wirst. Nur auf Fürsprache eines deiner früheren Meister hin beziffern wir den Geldwert deines lebendigen und unbeschädigten Körpers im Moment höher als den Abschreckungswert, würdest du für alle sichtbar verstümmelt oder tot aufgehängt.

Du wirst daher aufgefordert, dich unter Androhung der Entdaumung im nächstgelegenen registrierten Gildehaus einzufinden, um dich ansehen und deinen Zustand besprechen zu können. Das wahrscheinliche Ergebnis wird eine Fron nicht zu vernachlässigender Größenordnung sein. Den uns vorliegenden Informationen nach hältst du dich momentan auf der Weißen Straße auf, womit das nächstgelegene Gildehaus sich in Cadoth befindet. Eine unverzügliche Zahlung zum Zeitpunkt deiner Ankunft dort in Höhe von

Zwei Goldlöwen und fünf Silbereulen

oder

Einer Trunze Gold, zwei Goldköniginnen und einem Silberschilling

würde für einen wesentlich herzlicheren Gesprächsverlauf sorgen und viel dazu beitragen, uns von deinen guten Absichten bezüglich deines Versprechens zu überzeugen. Wir müssen dich nicht daran erinnern, dass die Fertigkeiten, mit denen du in unseren Mauern beschenkt wurdest, die meisten Schüler in die Lage versetzen, sich mit Leichtigkeit binnen sieben Jahren – oder mit Mühe und Glück binnen drei Jahren – genügend Geld zu verschaffen, um ihren Namen reinzuwaschen, und dass wir von unserer Milde absehen werden, dich lediglich mit dem Zeichen der offenen Hand zu bestrafen, wenn du nicht bald etwas Löbliches tust.

Liebevoll (noch),

die Demütigen Schatzmeister

der

Meister der seltenen und begehrten Künste,

durch unsere Hand,

am ersten Lūntag des Monats Ascher, 1233 Jahre nach dem Schlag

Heute war der Achtzehnte und der Ascher exakt zur Hälfte vorbei. Der Lammas näherte sich schnell und mit ihm das Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung an die Gilde.

Stinkleders Ring war ein guter Anfang, aber ich würde wohl noch ein bisschen stehlen müssen in Cadoth.

Und ich brauchte einen Käufer.

3

Zeckenschiss

»Koboldsilber, wie?«, sagte die alte Frau und musterte Stinkleders Ring durch ein Vergrößerungsglas. Nicht dass ein Vergrößerungsglas nötig gewesen wäre, um zu bestätigen, dass der Ring mit einem Koboldhammer bearbeitet worden war: Koboldsilber hat einen grünen Schimmer, und manche finden, dass seine eigenartige Schönheit selbst Gold in den Schatten stellt. Mit manche meine ich mich. Im Schein der Kerzenleuchter kam auch meine Offene-Hand-Tätowierung hervorragend zur Geltung. »Und du hast Ärger mit den Nehmern. Brauchst du Arbeit?«

Sie wollte mir nicht wirklich Arbeit geben. Sie wollte wissen, wie verzweifelt ich war. Man füllte seinen Laden nicht mit hochwertigem Diebesgut, indem man Leute anheuerte, die man nicht kannte.

»Ich habe bereits Arbeit, aber vielen Dank.«

»Mach dir nichts draus.«

Genau das tat ich.

»Für wen arbeitest du? Den alten Cobb?«

»Zehn Schillinge«, sagte ich. »Und ein paar Eulen wären nett.«

Sie lachte und ließ mich zwei Reihen brauner Stummel sehen, die wahrscheinlich ihre Zähne waren. »Eulen habe ich, aber du bekommst keine zehn. Eher sechs für das Ding hier.«

»Wir wissen beide, dass es dir fünfzehn wert ist und du es für eine Königin und eine Goldhure weiterverkaufen wirst. Ich werde jedes Mal einen Schilling mehr verlangen, wenn du mir weniger anbietest, als ich gesagt habe. Jetzt will ich elf. Wenn du mir lieber zwölf gibst, dann biete jetzt sieben.«

»Wie bitte, du kleiner Zeckenschiss?«, fragte sie.

»Für deine Beschimpfungen verlange ich keinen Aufschlag. Ich mag es, beschimpft zu werden. Aber wenn du dieses wunderschöne Stück Silbergrün haben möchtest …«

»Eulen, schon klar, du kleiner …«

»Wenn du mich noch einmal Zeckenschiss nennst, verlange ich zwölf. Denkfaulheit mag ich nur, wenn ich der Faule bin.«

Sie ließ ihre braunen Stummel verschwinden und sah mich mit zusammengekniffenen Augen an.

Ein Schnarchen drang durch die Ritzen in der Decke zu uns herunter.

Ihre Augen nahmen wieder ihre normale Größe an, sogar mehr als das.

»Ich weiß, normalerweise würde er mir auf die Gasse folgen und mir dort ein paar grobe Umarmungen verpassen, wenn du es ihm aufträgst. Aber ich habe einen kleinen Schlafzauber gewirkt, als du meinen Ring unter die Lupe genommen hast. Ein einfacher Trick, nichts Besonderes. Diebeszauber. Bei einem Kerl mit starkem Willen hätte er nicht funktioniert, aber der hier scheint Bier über die Maßen zu mögen, und sein Hemd spannt schon ein wenig, so wie das Schnarchen klingt. Das Schnarchen von Fetten ist unverkennbar.«

Wie zur Untermalung schwoll das Schnarchen an, setzte kurz aus und wurde dann noch lauter.

»Ich geb dir neun. Aber nur, weil ich dich und deine freche Schnauze möglichst schnell wieder loswerden will, du galtischer Zeckenschiss.«

»Jetzt macht es dreizehn, weil du mich wieder unterboten und dich dann auch noch wiederholt hast.«

Sie machte Anstalten, mich selbst hinauszuwerfen, überlegte es sich dann aber anders. »Zehn, und das ist schon Raub.«

»Vierzehn. Und wenn du noch mal zögerst, überlege ich mir, ob ich nicht doch zu dem Laden in der Federbogenstraße gehe, der unter dem Glockenturm, hat ein Spinnenschild über der Tür … Cobb, sagtest du? Ein Konkurrent von dir? War er mal dein Geliebter, als ihr beide euer Pinkelorgan noch sehen konntet? Da war so eine säuerliche Wärme in deiner Stimme, als du vorhin seinen Namen gesagt hast. Und die Tatsache, dass du mich noch nicht hinausgeworfen hast, sagt mir, dass du fünfzehn zahlen wirst. Aber wenn du schnell und schlau bist, gebe ich mich mit vierzehn zufrieden, weil ich sentimental bin und du mich an die stinkende Alte erinnerst, die mich entjungfert hat.«

Die Frau schaffte es mit schier unglaublicher Willenskraft, den Mund zu halten, zählte vierzehn Schillinge ab – kein einziger davon war eine Eule –, schob sie mir hin und steckte den Ring ein. Ich packte das Geld in meine Börse und fragte mich, ob sie mich wirklich ohne ein letztes Wort gehen lassen würde.

Tat sie nicht.

Sie zischte wie eine urrimadische Korbnatter: »Du hältst dich wohl für einen ganz Schlauen, und vielleicht bist du das auch, aber so, wie ich das sehe, bist du nichts als ein dreckiger Schwarzzungendieb und wirst es auch immer bleiben.« Ich schenkte ihr ein schmieriges Lächeln, verneigte mich im Rückwärtsgehen und wich gerade noch rechtzeitig einem Sabberfaden aus, der durch das Mörderloch in der Decke heruntertropfte.

Ich hörte, wie etwas an der Tür zerschellte, nachdem ich sie geschlossen hatte. Oh, wie ich das Geschäftemachen liebe.

Jetzt galt es, mich auf den Weg zur Nehmergilde zu machen und zu sehen, wie viel von deren sorgfältig rationiertem Wohlwollen ich mir würde zurückkaufen können.

4

Das Henkerhaus

»Wie geht es deinem Gesicht?«

Ich saß an einem Tisch im Henkerhaus. Das Gebäude lag nicht weit vom Haupttor entfernt und war nicht zu übersehen. Es war der offizielle, weniger vornehme Weg, mit der Nehmergilde in Kontakt zu treten. Natürlich war die Gilde dort, wo man sie nicht vermutete, aber gleichzeitig war sie auch dort, wo sie zu sein behauptete, was zusammengenommen bedeutete, dass sie von Baronen und Herzögen wenig zu befürchten hatte. Es ist sogar schon vorgekommen, dass sie sich über Könige hinweggesetzt hat. Keine Krone sitzt so fest, dass ein Meuchelmörder sie nicht zu Fall bringen könnte.

Mir war das quadratische Holzschild mit dem Gehenkten, der seine Schlinge selbst hält, aufgefallen. Es war ein teures Schild, mit Einlegearbeiten aus verschiedenfarbigen Hölzern und goldenem Rand. An die freie Hand des Delinquenten war eine Goldmünze genagelt, denn niemand traute sich, sie zu stehlen. Ein gallardischer Löwe. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich die liebe?

Die Frau, die mir gegenübersaß und mein lammledernes Kontoblatt las, war verstörend schön. Sie sah aus, als wäre sie um die neunzehn, aber das Kribbeln in meinem Nacken sagte mir, dass sie verzaubert war und möglicherweise sogar noch älter als die runzlige Knauserschrulle in dem Pfandleihhaus.

»Es ist noch dran, ich kann nicht klagen.«

Ihr dünnes Lächeln wurde möglicherweise ein kleines bisschen breiter, vielleicht aber auch nicht. Hinter ihr lehnte eine Attentäter-Adeptin am Tresen, faul wie ein Straßenköter in der Sonne, als wäre sie nicht die fleischgewordene Gefahr. Sie hatte so wenig Fett am Körper, dass man die Muskeln unter ihren enganliegenden Woll- und Seidenkleidern zählen konnte. Es war schwer, sie nicht anzustarren. An ihrem dunklen Hals, ihren Wangen und den Unterarmen war deutlich zu erkennen, dass sie beinahe vom Scheitel bis zur Sohle mit Glyphen bemalt war, die sie verschwinden, Gift trinken und Gift spucken lassen konnten. Einmal habe ich eine Adeptin der Niederen Schule fliegen sehen. Wirklich fliegen. Es gab etwa hundert von ihnen auf der Welt. Vielleicht waren es auch nur zwanzig. Die, die es wussten, verrieten es nicht. Ich hörte auf, die Glyphen auf ihrer Haut zu entziffern, bevor mich noch jemand dabei erwischte, und fragte mich, was die Uhrentätowierung auf ihrer Brust bewirken mochte.

Das falsche Mädchen verglich das Siegel auf meinen Unterlagen mit dem in dem großen Buch, das aufgeschlagen vor ihr lag, und trug in beiden 1T 1K 14S ein. Dann bewegte sie ihr Handgelenk, an dem eine Zeugenmünze befestigt war, über Trunze, Königin und die vierzehn Schillinge auf dem Tisch, steckte das Geld in einen Ledersack und warf ihn der Attentäter-Adeptin zu, die den Sack hinter dem Tresen verstaute und dann scheinbar eine Treppe hinunterging, wenngleich sie möglicherweise auch nach oben verschwunden war.

»Bleibst du die Nacht über, Witzbold?«, fragte die möglicherweise junge Frau, und diesmal wurde ihr Lächeln definitiv breiter. Witzbold ist der niedrigste Rang in der Diebeszunft, aber man ist immerhin ein richtiger Dieb, keine Vogelscheuche, und das ist schon mal was. Ich wurde in der Niederen Schule in Pigdenay zum Witzbold ausgebildet. Vorausgesetzt, ich bezahlte meine Schulden, bildete mich ein weiteres Jahr fort und/oder zog noch ein paar glorreiche Gaunereien ab, würde ich zum Bringer befördert. Sollte ich mich dann in der falschen Gesellschaft noch weiter profilieren, konnte ich mir eines Tages sogar den Titel Faun verdienen. In der Mythologie hat ein Faun die Hinterbeine eines Ziegenbocks und ist entsprechend schwer zu fangen. Verlockend, nicht wahr? Eine Stärke der Gilde ist ihre Poesie: Man hat das Gefühl, dass man nicht nur Teil einer unfassbar mächtigen Organisation ist, sondern auch einer unfassbar schlauen und gerissenen.

Die meisten geben sich mit dem Rang eines Fauns zufrieden, wenn sie ihn einmal erreicht haben, denn der nächste und höchste ist nur etwas für Asketen und Verrückte.

Der höchste Rang wird Hungerkünstler genannt. Sie leisten einen Hungereid und schwören, nie wieder für etwas zu bezahlen. Was sie nicht stehlen können, bekommen sie von uns anderen, doch selbst die älteren und langsameren unter ihnen verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie intrigieren, für die körperlich noch Tüchtigen Pläne schmieden oder Unterricht geben. Ich habe unter der Knute von ein oder zwei Hungerkünstlern gelernt.

Meine Befragerin hatte das Buch noch nicht zugeklappt. »Da steht, du magst große Mädchen. Stimmt das?« Noch während sie sprach, wurden ihre Beine länger, und sie schaute auf mich herab, obwohl unsere Köpfe eben noch auf gleicher Höhe gewesen waren. Ich verspürte eine angenehme, aber peinliche Körperregung, die mich veranlasste, die Beine übereinanderzuschlagen. »Heute Nacht ist Neumond, sehr gut geeignet für erste Paarungen. Eine Goldkönigin, dann gehöre ich bis Mitternacht dir.«

»Wenn du wüsstest, was ich getan habe, um an das Geld zu kommen.«

»Wenn du wüsstest, was ich alles tun kann, damit du es vergisst.«

»Und wer passt währenddessen auf den Laden hier auf? Während ich deinen Schoß umpflüge und dein Herz versklave, meine ich?«

»Ich habe beides entfernen lassen. Und sie wird aufpassen«, sagte mein Gegenüber und nickte in Richtung einer älteren, aber immer noch attraktiven Frau, die hinter dem Tresen aufgetaucht war. Ein zweiter Blick bestätigte mir, dass es dasselbe Mädchen war wie das, das mir gerade gegenübersaß, nur zwanzig Jahre älter. Dieses »Mädchen« war keine bloße Sekretärin und auch keine Hure – sie war höchstwahrscheinlich eine Sorge (eine hochrangige Vollstreckerin), die direkt dem Problem (so etwas wie der Bürgermeister) unterstand. Unangenehme, brodelnde Eifersucht ließ mich erröten. Wie auch immer sie sich verdoppelt hatte, ob durch Veredelung, Echo oder Zeitverbiegen, einen so starken Zauber würde ich nie beherrschen. Nie.

»Nie«, sagte ich.

»Nie was?«, fragte sie und drückte die Zungenspitze kurz gegen ihren Mundwinkel.

»Ich werde diese Tätowierung nie los, wenn ich nicht …« Ich verstummte, sah die Stelle an, wo ihre Zungenspitze gerade noch gewesen war, und genoss das Vibrieren des kleinen Erotikzaubers, mit dem sie mich gerade belegte.

»Die Familie bezahle?«, sagte ihr Mund.

»Ja.«

»Was, wenn ich dir sage, dass ich Arbeit für dich habe?«

»Dann würde ich sagen, sprich weiter, solange ich nur deinem Mund dabei zusehen kann, wie er sich bewegt.«

»Ich habe Arbeit für dich«, sagte sie. Bevor ich etwas erwidern konnte, drückte sie mir eine Zeugenmünze an die Stirn und zauberte mir Bilder in den Kopf.

Ich sah.

Ich sah.

Ich rannte, es war kalt, die Sonne ging gerade unter.

Ich war eine Frau, eine noch sehr junge, presste mir eine Zeugenmünze an den Kopf und blickte über die Schulter.

Jemand schrie mich auf Gunnisch an, der Sprache Austrims, die ich normalerweise nicht spreche, und sagte, ich solle nicht hinsehen.

Ich sah einen zweifarbigen Turm in Trümmern liegen, eine einzige Ruine. Ich sah eine große Statue, sie lag umgestürzt auf dem Gesicht. Die Leibwache des Königs formierte sich, reckte einem Schatten, der aus dem Staub herankam, ihre geflügelten Speere entgegen. Trotz ihres Entsetzens marschierten die Soldaten mit eiserner Disziplin rückwärts. Riesige Trommeln schlugen, fremdartige Hörner erschollen, und alle brüllten. Steine flogen durch die Luft und Pfeile. Ein Widderhorn blies klagend zum Rückzug.

Hinter den Trümmern des Bergfrieds waren weitere schattenhafte Gestalten zu erkennen, jede davon doppelt so groß wie ein Mensch und mit einem Brustkorb wie ein Fass. Sie hatten Äxte mit Bronzeköpfen von der Größe eines Kindersargs und Schleudern, mit denen sie Steine verschossen, die ein Mensch, wenn überhaupt, nur mit zwei Händen heben konnte. Einige hatten Köcher voller Baumstämme an ihrem Gürtel. Einer dieser Stämme wurde geworfen, pflügte wirbelnd durch die Reihen der Speerträger, tötete und verkrüppelte sie, und die restlichen ergriffen die Flucht.

Eine Hand griff nach mir und wirbelte mich herum. Eine Frau mit einem großen Smaragd an einem goldenen Halsreif schrie mir mit ihrem weingeschwängerten Atem ins Gesicht, ich solle laufen, nur laufen; irgendwo weinte ein Kind. Alles wurde schwarz, dann stand ich auf einer Art Felshügel und beobachtete, wie kleine Gestalten im letzten Tageslicht aus der zerstörten Stadt strömten, während weit größere hineinströmten. Brände spuckten schwarze Rauchsäulen in den Himmel, die sich auf der Oberfläche eines großen Sees oder einer ruhigen Bucht spiegelten. Möwen und Krähen kreisten über einem Schlachtfeld jenseits der geborstenen Westmauern der Stadt. Mir war kalt.

Als Nächstes war ich ein blondes Mädchen, das in flackerndem Kerzenschein in einen Spiegel schaute. Die Münze klebte an meinem Kopf, mein Gesicht war feucht von Blut aus einem Kratzer an meinem Haaransatz. Ich trug den smaragdgrünen Halsreif. Ich war mir eines Dolches an meiner linken Seite bewusst – eines Dolches, den ich sehr, sehr gut zu benutzen wusste. Ich sagte meinen Namen, der nicht meiner war, und mein Haar wurde braun. Ich sagte auf Gunnisch, ich hätte meine Schuld beglichen. Ich starrte die Rosentätowierung auf meiner Wange an, die im Kerzenlicht kaum zu sehen war, und sagte: »Nimm sie von mir.« Ich sagte es noch einmal, mit starrem Blick, und erschauerte. Dann wurde alles dunkel.

Zeugenmünzen waren mächtige Magie, und soweit ich wusste, entsprachen die Bilder, die sie zeigten, stets der Wahrheit. Ich war gerade Zeuge von etwas geworden, das in Menschenflur seit über siebenhundert Jahren niemand mehr gesehen hatte: Eine Armee von Riesen. Schon ein einzelner Riese war beängstigend. Es hieß, dass sie in kleinen Clans jenseits des Sklavengebirges lebten, wo sie zufrieden ihre riesigen Bergochsen molken und kleine Leute versklavten, die so dumm waren, sich zu weit nach Westen vorzuwagen. Fünf oder zehn, mehr bekam man normalerweise nicht auf einmal zu sehen. Dass sie sich zusammengetan und dieses tückische Gebirge in ausreichender Zahl überquert hatten, um die Mauern einer Stadt niederzureißen, ihre Bewacher zu vernichten und die Bewohner in die umliegenden Hügel zu treiben, war schrecklich und etwas vollkommen Neues für die lebenden Generationen.

Hatten wir dreißig Jahre Krieg gegen die Beißer überlebt, nur um jetzt von den Kolossen zertreten zu werden? Nicht, dass Holt und die östlichen Königreiche allzu bald unter ihren Schatten fallen würden. Hrava, die Hauptstadt von Austrim, lag eine Jahreszeit zu Fuß, acht harte Wochen auf dem Esel oder Ochsenkarren oder einen miesen Monat auf See westlich von Holt. Sechs Königreiche lagen zwischen hier und dort. Aber wie groß war diese Armee? Was führte sie im Schilde? Konnten die Königreiche sie aufhalten, falls sie immer weiter ostwärts bis zum Mithrenischen Meer trampelte?

Sie unterbrach meine Gedanken, nahm die Zeugenmünze wieder an sich und kniff mich freundlich.

»Wir glauben, dass eine gewisse Spanthierin, der du auf der Weißen Straße begegnet bist, auf dem Weg nach Austrim ist, wahrscheinlich in die Stadt Hrava. Du wirst sie begleiten. Gewinne ihr Vertrauen, wenn du kannst. Wenn nicht, folge ihr ungesehen und warte auf weitere Anweisungen«, sagte das Nicht-Mädchen. »Der Einfall der Riesen in unser Königreich hat große Räder in Bewegung gesetzt, und die Gilde interessiert sich dafür, wie diese Räder sich weiterdrehen. Es ist besser, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die Einzelheiten deiner Mission Bescheid weißt. Falls es nötig werden sollte, anderen den Grund deiner Reise zu nennen, sag ihnen, du hättest den Auftrag, magische Artefakte aus dem Reliquienschrein des Königs von Austrim zu bergen, darunter den Pfeilstab von Kesch, einen Katzenfallring und den Hartstein-Wendelreif.«

»Dieser Ring, wozu ist der gut?«, fragte ich. »Lässt er Greise wieder stehen wie in Jugendjahren?«

»Nein. Aber deine Fantasie gefällt mir.«

Die Art, wie ihre Zunge die oberen Schneidezähne berührte, als sie Fantasie sagte, lenkte meinen Blick unwiderstehlich zurück zu ihrem Mund.

»Die Zeit arbeitet gegen dich, Kinsch«, fuhr sie fort. »Die Spanthierin trödelt nicht. Sieh trotzdem zu, dass du sie zur Eile drängst, wenn du kannst, und halte sie nicht durch deine Torheiten auf, oder es wird dich mehr kosten als nur Geld. Heute ist der neunzehnte Ascher, und der Mond zeigt sein dunkles Gesicht, das wir Nachtlinge so lieben. Versuche, Hrava in zwei Monden von heute, am ersten Winzers, zu erreichen. Auch wenn nur die Götter allein wissen, was bis dahin geschehen wird, jetzt, da die Stadt gefallen ist.«

»Dein Gerede von Monden hat mein Blut in Wallung gebracht«, erwiderte ich. »Eine halbe Königin? Für die halbe Nacht?«

Sie lächelte mich mit einem Mund voller fauliger Zähne an, schlimmer noch als die der Schrulle im Pfandleihhaus.

»Du bekommst das, wofür du bezahlst«, sagte sie.