16,99 €

Mehr erfahren.

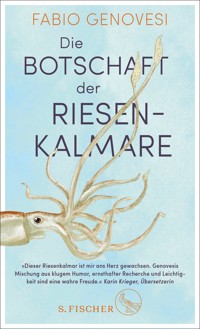

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Genovesis Bücher sind ein Geschenk an die Menschheit!« Vanity Fair Ein Roman, so reich an einzigartigen Figuren und mitreißenden Geschichten, so schillernd an Witz, Poesie und Gefühl, dass er uns zum Lachen bringt, zum Weinen und immer wieder zum Staunen. Es gibt diese Wellen, die aus dem Nichts kommen und dein ganzes Leben durcheinanderwirbeln. Dies geschieht Luna, als ihrem Bruder Luca beim Surfen etwas Schreckliches zustößt. Doch da findet sie am Strand geheimnisvolle Botschaften, die offenbar von Luca stammen, und sie trotzt der Hoffnungslosigkeit: Mit der chaotischsten Mutter, dem trägsten Lehrer, dem altklügsten Jungen und dem garstigsten Opa der Welt stürzt sie sich in ein irrwitziges Abenteuer. Und zwischen antiken Legenden, Geistern der Vergangenheit und Botschaften des Meeres stolpert die Gruppe auf ihrem Roadtrip auch über all die kleinen und großen Wunder des Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 772

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Am liebsten streift die dreizehnjährige Luna am Strand entlang, zwischen den noch verbliebenen Touristen im toskanischen Forte dei Marmi, und sucht nach all den besonderen Dingen, die ihr das Meer anspült. Doch ihr Leben gerät ins Wanken, als ihr Bruder Luca in Frankreich einen Surfunfall hat. Da findet sie am Strand Nachrichten, die offenbar von Luca stammen, und folgt den Spuren. Begleitet wird sie von ihrer schönen, aber hoffnungslos chaotischen Mutter Serena, dem lethargischen Lehrer Sandro, Lunas altklugem Freund Zot und dessen Opa Ferro, der seine Zuneigung gut hinter Garstigkeit zu verstecken weiß. Und zwischen antiken Legenden, Geistern der Vergangenheit und Botschaften des Meeres stolpert die Gruppe auf ihrem Roadtrip auch über all die kleinen und großen Wunder des Lebens.

Fabio Genovesi hat einen Roman geschrieben – so reich an einzigartigen Figuren und mitreißenden Geschichten, so schillernd an Witz, Poesie und Gefühl –, in dem wir immer wieder auf funkelnde Weisheiten stoßen.

Fabio Genovesi, 1974 geboren, lebt in Forte dei Marmi. Nach Stationen als Radsporttrainer, Bademeister und Kellner schreibt er heute Romane, Essays und Drehbücher und arbeitet als Redakteur für Corriere della Sera und für Glamour. Der Sommer, in dem wir das Leben neu erfanden ist sein erster Roman im Insel Verlag.

Fabio Genovesi

Der Sommer, in dem wir das Leben neu erfanden

Roman

Aus dem Italienischen von Mirjam Bitter

Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Chi manda le onde bei Mondadori, Mailand.

eBook Insel Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.

© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2016.

© 2015 Mondadori Libri S.p.A., Milano.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg nach einer Idee von BPX unter Verwendung eines Fotos von Anna Sunny Day und Getty Images

Meiner Mutter und meinem Vater

Mir selbst komme ich nur wie ein Junge vor, der am Strand spielt und sich damit vergnügt, hie und da ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer der Wahrheit gänzlich unerforscht vor mir liegt.

Erster Teil

Ein jeder strebt durchs Meer des Seins, das große,Zu andren Häfen, wie sein inn'res RegenGebietet, das sein ewiger Genosse.

Dante,

Hallo, ich bin Tages, und du?

Da ist dieser etruskische Bauer, der Löcher in ein Feld gräbt, und das macht er, eben weil er Etrusker ist, vor dreitausend Jahren, ohne Maschinen und den ganzen Kram, und der Arme plagt sich fürchterlich ab.

Dann gräbt er ein Loch aus Versehen tiefer als die anderen, und die Erde da unten bewegt sich plötzlich. Erst guckt eine Hand heraus, dann ein Arm, und am Ende kommt ein ganzes Kind zum Vorschein, ein kleines Kind mit weißen Haaren. Es springt heraus, stellt sich vor den Bauern und sagt: »Hallo, ich bin Tages, und du?«

Er antwortet nicht, atmet nicht und zittert so sehr, dass man nicht sagen kann, ob er zittert oder tanzt. Er macht den Mund auf, aber das Einzige, was er hervorbringt, ist ein Angstschrei, so laut, dass das ganze etruskische Volk ihn hört und angerannt kommt, um zu sehen, was los ist. Und es ist eben dieses Verrückte da los, das die Etrusker wirklich gesehen haben und das mir mein Bruder Luca erzählt hat. Und ich weiß, dass es absurd und unglaublich klingt, und doch glaube ich ganz fest daran.

Nur dass ich nun mal an alles glaube. Ich heiße Luna und bin dreizehn Jahre alt, und bis letztes Jahr habe ich noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Am Anfang hat er mir sogar Angst gemacht. Denn diese Geschichte, dass ein fremder Mann nachts heimlich in die Wohnung kommt und einem viele Geschenke bringt, fand ich doch seltsam. Also, wenn dir einer etwas schenkt, dann will er dabei doch gesehen werden, oder? Dann bedankst du dich bei ihm und sagst ihm, wie lieb er ist, und er ist zufrieden. Der Weihnachtsmann dagegen kommt durch den Kamin, während die Leute schlafen, und dann haut er einfach wieder ab, und so verhält sich doch kein großzügiger Mensch, sondern ein Dieb. Also bin ich am nächsten Morgen, wenn alle anderen Kinder auf der Welt schnell nachschauen, was ihnen der Weihnachtsmann gebracht hat, immer die Zimmer abgegangen, um zu kontrollieren, ob er etwas geklaut hat.

Wie einmal, als ich mir von ganzem Herzen ein neues Fahrrad gewünscht hatte, ein blaues, das ich bei Santini im Schaufenster gesehen hatte, aber am Weihnachtsmorgen lag es nicht unter dem Baum. Stattdessen standen da Mama und Luca, sie waren ganz ernst und machten lange Gesichter, und Mama fing an zu erklären: »Tut mir wirklich sehr leid, Luna, aber dieses Jahr ist hart, und wir können uns kein …« Ich unterbrach sie sofort und sagte, dass es nicht ihre Schuld ist, ich hatte sowieso schon gewusst, dass es der Weihnachtsmann früher oder später schaffen würde, die Geschenke zu klauen, und wer weiß, was er jetzt mit meinem Fahrrad am Nordpol anstellte.

Normalerweise hat er mir aber immer irgendein Geschenk gebracht, und am Ende hatte ich ihn doch ein wenig lieb gewonnen. Bis letztes Jahr, als ich in der sechsten Klasse war und die Lehrerin uns am Tag vor den Weihnachtsferien eine Erörterung als Hausaufgabe gegeben hat. Das Thema war: Die großen und kleinen Enttäuschungen des Lebens: Was ich fühlte, als ich herausfand, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.

Ich habe es in mein Heft geschrieben, habe es gelesen und noch einmal gelesen, dann habe ich mich umgeschaut, um herauszufinden, ob die anderen auch verwirrt waren oder nur ich. Aber nur ich war es.

»Entschuldigung, Frau Lehrerin, ich habe das nicht verstanden.«

»Was hast du nicht verstanden, Luna?«

»Na ja, also, wie meinen Sie das, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Das stimmt doch gar nicht, tut mir leid, aber das ist nicht wahr. Oder?«

Die Lehrerin hat nichts gesagt, meine Mitschüler auch nicht. Es war einen Augenblick lang so still, dass man die Flüche der Hausmeisterin am Kaffeeautomaten auf dem Gang gehört hat, dann ist die ganze Klasse in schallendes Lachen ausgebrochen, und sie haben mir schlimme Worte an den Kopf geworfen. Die Lehrerin hat gesagt: »Seid ruhig, oder ich schreibe euch allen ein ›ungenügend‹ ins Klassenbuch«, aber niemand hat auf sie gehört, und sie haben sogar noch angefangen, mich mit Papierkügelchen, Radiergummis und Stiften zu bewerfen, worauf ich aber nicht geachtet habe, denn vor mir sah ich nur den Weihnachtsmann, der sich von mir verabschiedete und für immer fortging. Er verschwand zusammen mit seinen Wichtelfreunden, dem Häuschen am Nordpol und den acht Rentieren seines Schlittens, Comet, Blitzen, Donner und … an die anderen Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber wen juckt das schon, sie sind ja eh nicht echt, sondern Unsinn, der extra erfunden wurde, damit ich als Idiotin dastehe. Und das einzig Echte auf der Welt waren diese harten, kantigen Dinger, mit denen mich meine Mitschüler bewarfen.

Aber Tages ist ganz was anderes, Tages hat nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun, denn ihn gab es tatsächlich. Sicher, die Geschichte von einem kleinen Kind mit weißen Haaren, das aus der Erde auf die Welt kommt, klingt vielleicht komisch, aber was heißt das schon, alles auf der Welt ist komisch. Ein Herr trifft eine Dame, steckt den Pimmel in sie, und neun Monate später wird aus ihrem Bauch ein Kind geboren: Ist so eine Geschichte etwa weniger komisch? Mir erscheint es ehrlich gesagt normaler, dass einer aus der Erde kommt, das machen Blumen und Pilze ja auch.

Und wenn jemand meint, dass die Sache mit dem Kind, das weiße Haare hat, unmöglich ist, dann würde das bedeuten, dass es mich genauso wenig gibt, wo ich doch genauso auf die Welt gekommen bin. Ich habe weiße Haare, weiße Haut und fast durchsichtige Augen, ich muss mich vor der Sonne in Acht nehmen, weil sie mich verbrennt, und das Wenige, das ich von der Welt erkenne, sieht seltsam aus. Aber deswegen bin ich keine erfundene Geschichte, ich bin ein Albino-Mädchen. Das kommt vor. Es gibt Albino-Vögel, Albino-Fische, Albino-Krokodile, Albino-Affen, Albino-Walfische, Albino-Schildkröten. Sogar Pflanzen können Albinos sein, sogar Blumen, das ist die normalste Sache der Welt. Wenn auch nicht für die Leute. Die beschweren sich immer, dass das Leben so gleichförmig und flach und langweilig ist, aber wenn dann mal jemand vorbeikommt, der ein kleines bisschen anders ist, dann erschrecken sie und regen sich auf. Wie meine Mitschüler, die denken, dass ich die Tochter des Teufels bin, oder ein Vampir, dass ich sie mit einem Fluch belegen kann oder sie mit diesem Zeug anstecke und sie plötzlich alle so bleich werden wie ich. Ich bin mir nicht sicher, was genau sie denken, ich weiß nur, dass es schlimm ist, wenn sie sich über einen lustig machen, weil man anders ist, aber noch schlimmer ist es, wenn sie Angst davor haben, sich über einen lustig zu machen, und sich fernhalten.

Kurz und gut, ich will mit alldem sagen, dass an der Geschichte von Tages nichts Merkwürdiges ist, Tages war einfach ein Albino-Junge, der eines Tages erschienen ist und die Etrusker angesprochen hat.

»Hallo Leute, ich bin gekommen, um euch beizubringen, wie ihr euer Schicksal lesen könnt«, sagt er. Und ich bin mir sicher, dass ihn alle anschauen, sich gegenseitig anschauen, dass sich einer meldet: »Entschuldigung Tages, aber warum hast du weiße Haare?«

Tages ist enttäuscht, er schlägt sich auf den Schenkel. »Verdammte Scheiße, ich komme bis hierher, um euch von eurem Schicksal zu erzählen, und ihr denkt über meine Haare nach?«

»Ja, weil die komisch sind.«

»Die sind überhaupt nicht komisch.«

»Doch. Die sind weiß. Das heißt, wenn du alt wärst, wäre das nicht komisch, aber so schon.«

Tages schüttelt den Kopf und antwortet nicht, aber zum Glück übernimmt das eine Frau in der Menge für ihn: »Wartet mal, Leute, ihr seid ungerecht. Meiner Meinung nach ist Tages nicht komisch. Er ist bloß ein Zwerg. Ein alter Zwerg, der aussieht wie ein Kind. Stimmt's?«

»Nein! Ich bin kein Zwerg, und ich bin nicht alt. Ich bin mit weißen Haaren auf die Welt gekommen, ist das ein Problem?«

»Nein, nein, wo denkst du hin. Aber, na ja, es ist schon sehr komisch.«

Tages senkt den Blick, er schaut auf das Loch im Feld, aus dem er gekommen ist. »Was für ein Volk von Dummköpfen, am liebsten würde ich wieder unter die Erde zurück und euch nichts beibringen. Ich hätte besser zu den Ägyptern oder den Babyloniern gehen sollen. Aber nun bin ich schon mal hier, also reicht es jetzt mit dem Quatsch, seid still, wir haben nicht viel Zeit. Das heißt, ich schon, weil ich unsterblich bin, aber ihr nicht, also hört mir gut zu.«

Tages holt tief Luft, dann beginnt er mit seinen Erklärungen. Und die Etrusker starren erst noch einen Moment weiter auf seine weißen Haare, doch dann sind seine Worte so interessant, dass sie anfangen, ihm wirklich zuzuhören, manche machen sich sogar Notizen. Tages spricht von Blitzen, Erdbeben und anderen seltsamen Dingen, die in der Welt geschehen, und er erklärt ihnen, dass das alles Zeichen sind, die der Himmel schickt. Er spricht vom Flug der Vögel, von Statuen, die Feuer fangen, und von Schafen, die ohne Beine geboren werden, und je mehr er erklärt, desto deutlicher wird, dass er den Durchblick hat. Und vielleicht hat er ja genau deshalb weiße Haare, weil er zwar ein Kind ist, aber weise wie ein alter Mann.

Allerdings einer von den Alten, die noch in Form sind, die mit dem Kopf dabei sind. Nicht wie mein Opa Rolando, der geglaubt hat, ein amerikanischer Soldat namens John zu sein. Mein Bruder Luca und ich haben ihn immer gefragt, warum er, wenn er Amerikaner ist, seine Sprache nicht kann, und er hat dann geantwortet, dass eine Bombe ganz in seiner Nähe explodiert ist und er davon noch unter Schock steht. Aber nicht mal das Wort Schock konnte er richtig amerikanisch aussprechen, er hat immer »Sok« gesagt. Und jeden Abend haben sich mein großer Bruder und ich dieselbe Geschichte angehört, von dem Tag, als er plötzlich allein gegen das gesamte deutsche Heer dastand und zu Fuß vor einem feindlichen Flugzeug floh, das ihn verfolgte. Irgendwann sah Opa dann einen riesigen Baum und als er sich dahinter verstecken wollte, fand er einen toten Soldaten mit einem Gewehr in der Hand. In dem Gewehr war nur noch ein Schuss, also wartete Opa, bis das Flugzeug ihm richtig nah war, zielte auf eine Bombe, die unter einem Flügel hing, und drückte im letzten Moment ab. Das Flugzeug ist explodiert.

Der deutsche Pilot konnte gerade noch rechtzeitig abspringen, ganz langsam segelte er mit dem Fallschirm herab und rannte dann sofort mit einer Pistole in der Hand auf Opa zu. Nur dass ihm der Deutsche, statt ihn zu erschießen, die Hand gab und ihm etwas sagte. Und hier, am Ende der Geschichte, die Opa uns jeden Abend erzählt hat, war der Satz des Deutschen immer anders.

Einmal sagte er: »Euer Zielen sein gleich wie Euer Mut, lieber John.« Ein anderes Mal dagegen: »Sie haben mich heute gelehrt, was Ehre ist, lieber John«, oder: »Mein Freund John, komm mit mir in die Bar, ich will einem Helden ein Bier ausgeben«.

Die Sätze waren jedes Mal neu und klangen wunderschön, aber dann habe ich mich immer gefragt, woher der Deutsche eigentlich wusste, dass Opa John heißt, und wo man mitten auf einem Schlachtfeld ein Bier herbekommen sollte … da hat mich Luca immer fest umarmt und mir den Mund zugehalten. Und er hat gesagt: »Auf, John, es ist schon spät, geh jetzt auf dein Feldbett, um dich auszuruhen, wir bleiben hier und halten Wache.« Opa hat geantwortet, dass es an der Zeit ist, hat salutiert und ist ins Bett gegangen. Jeden Abend dasselbe, jahrelang haargenau gleich. Dann ist Opa im September gestorben.

Einfach so, im Schlaf. Als er ins Bett gegangen ist, war er noch am Leben, und als er aufgewacht ist, nicht mehr. Da sind elegante Herren gekommen, die ihn in den Sarg gelegt haben, aber ohne Deckel, und ihn dann im Wohnzimmer hergerichtet haben, damit die Leute ihn besuchen kommen konnten. Nur ist keiner gekommen.

Mama ist ab und zu ein Weilchen hingegangen und ich auch, aber ich bin an der Tür stehen geblieben, weil ich Angst hatte, Opa ins Gesicht zu sehen, ich habe meinen Blick nach unten gerichtet und seine Hände angeschaut, die auf seinem Bauch lagen, was für mich, weil ich nicht gut sehe, wirkte, als seien sie ein einziges Ding, weiß, reglos und künstlich. Dann habe ich neben den Sarg geschaut, und dort stand Luca, der anders als ich den ganzen Tag und die ganze Nacht bei Opa geblieben ist.

Beim Abendessen bin ich an die Schwelle getreten, um zu fragen, ob er mit uns essen kommt. Er hat gesagt: »Ich komme«, aber dann ist er nie gekommen. Also hat die Mama mich geschickt, ihn nochmal zu rufen.

»Kommst du? Es gibt Fischstäbchen mit Erbsen.«

»Lecker. Ich verabschiede mich noch fertig, dann komme ich.«

»Du verabschiedest dich von Opa?«

»Nein, von dem habe ich mich schon verabschiedet. Jetzt verabschiede ich mich noch von John und dem deutschen Soldaten.«

»Ah, verstehe«, auch wenn ich nicht wirklich viel verstanden hatte.

»Worüber ich gerade nachdachte, weißt du eigentlich, wie der deutsche Soldat hieß?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Ich auch nicht. Opa hat das nie erzählt. Warum haben wir ihn nicht danach gefragt?«

Ich dachte darüber nach, wusste aber nicht, was ich sagen sollte, und habe nichts gesagt.

»Schade, das wird ein Geheimnis bleiben«, hat Luca mit seiner ruhigen Stimme gesagt, dann plauderte er wieder leise mit allen Leuten, von denen er sich am Sarg verabschiedete.

Ich habe genickt, als ob mir diese Sache mit dem Deutschen schon von alleine durch den Kopf gegangen wäre. Aber eigentlich hatte ich vorher überhaupt nicht daran gedacht, und plötzlich sah ich all diese Menschen vor meinen Augen, die sich von mir verabschiedeten und für immer fortgingen. Opa, John, der namenlose Deutsche, alle sind dorthin verschwunden, wo schon der Weihnachtsmann und die Wichtel und die Rentiere abgeblieben waren, wo schon meine Oma hingegangen war und auch mein erster Goldfisch, der in Wirklichkeit fast schwarz war und Signor Vincenzo hieß. Ich sah sie, wie sie kreisten und immer schneller kreisten, in so einer Art Strudel, sie sind immer kleiner und dunkler geworden und am Ende sind sie ganz verschwunden.

Da habe ich um meine Augen irgendetwas prickeln gespürt, ich bin in die Küche gerannt, habe mein Gesicht in Mamas Pulli vergraben, die gerade noch den Tisch gedeckt hatte, und habe sie fest an mich gedrückt. Und sie hat gesagt: »Ach, Luna, das wird schon wieder, du musst doch nicht …«, aber ihre verzerrte und brüchige Stimme verriet sofort, dass auch sie geweint hat.

Das ist aber normal, denke ich. Manchmal passieren einfach Dinge, da kann man nicht anders, da kann man nur anfangen zu weinen und weiterweinen und auf den Moment warten, wo man wieder etwas anderes machen kann. Wie die Etrusker, die am Ende jenes Nachmittags bestimmt ganz viel geweint haben, als Tages zu reden aufgehört und sich von ihnen verabschiedet hat, um zusammen mit der untergehenden Sonne wieder in der Erde zu versinken. Und danach sind sie bestimmt jeden Tag an dieser Stelle vorbeigegangen, und der Bauer, der Tages gefunden hatte, hat sein ganzes Leben lang weiter ganz tiefe Löcher gegraben, in der Hoffnung, ihn früher oder später darin wiederzufinden.

Denn er hatte ihnen so viel beigebracht: wie man aus dem, was auf der Erde passiert, den Willen des Himmels erkennen kann, wie man das Schicksal der Welt um uns herum liest. Ja, danke, Tages, aber warum gehst du jetzt weg? Was bringt es uns, das Schicksal zu kennen und zu wissen, was auf uns zukommt, wenn man dann dem Schlimmen nicht aus dem Weg gehen kann und das Schöne, obwohl man es ganz fest hält, im Strudel der Vergangenheit verschwindet? Wie du und deine etruskischen Freunde, die ihr alle gestorben seid und nur stinkige, staubige Gräber hinterlassen habt. Wie der Weihnachtsmann, wie Signor Vincenzo und wie Opa. Wie alles, was kommt, vorüberzieht und wieder geht, und wo es abbleibt, weiß ich nicht.

Der fröhliche Forscher

Es ist Samstagnachmittag, und ich versuche, nicht einzuschlafen, während Signor Marino vom Mysterium der Heiligen Dreifaltigkeit spricht, vom Mysterium der Messe und von vielen weiteren, die es im Glauben gibt. Doch das größte Mysterium von allen ist, warum Mama mich jeden Samstagnachmittag zwingt, hierherzukommen, zum Katechismus.

Denn von den normalen Eltern weiß ich ja, dass sie nun mal so sind: Sie jammern, dass sie sich um das Haus und die Arbeit kümmern müssen und keine Zeit für das haben, was ihnen Spaß macht. Und dabei zwingen sie ihre Kinder, so zu leben wie sie, mit der Schule und den Hausaufgaben die ganze Woche über. Und die Samstage und Sonntage, die frei sein sollten, sind in Wirklichkeit gar nicht frei, weil sie da zum Katechismus und in die Messe geschickt werden. Aber Mama nicht, die ist anders, manchmal sogar zu anders: Wenn die Sonne scheint, weckt sie mich zum Beispiel nicht, weil sie meint, dass der Tag zu schön ist, um sich in einer dunklen und stinkigen Schule einzusperren. Vielleicht habe ich genau an dem Tag eine Klassenarbeit, oder ein Lehrer wartet auf mich, um mich abzufragen. Stattdessen öffne ich die Augen, und es ist schon zehn. Ich rufe in dem Friseursalon an, wo Mama arbeitet, und sage ihr, dass ich jetzt ganz schön in der Patsche sitze und mich der Lehrer morgen in der Schule mindestens einen Kopf kürzer machen wird. Und sie, mitten im Lärm der Föne und der Kunden, die über ihre Angelegenheiten plaudern, antwortet mir ganz fröhlich: »Wo ist das Problem? Dann gehst du morgen auch nicht hin, und alles ist in Ordnung, oder?«

Aber im Gegenteil, bei uns ist überhaupt nichts in Ordnung. Vielleicht ist bei Luca alles in Ordnung, der jeden Morgen aufwacht, in seinen Surfanzug schlüpft und mit dem Brett unterm Arm zum Meer läuft. Zur Schule geht er nur ab und zu, wenn keine Wellen da sind, einfach, um mal was anderes zu machen. Er setzt sich an seine Bank, alle grüßen ihn aufgeregt und glücklich, ihn zu sehen, er bekommt seine sehr guten Noten, und dann bedankt er sich und tschüss, bis zum nächsten Mal.

Und damit nicht genug, Luca muss noch nicht mal zur Schule hingehen: Diese Woche hat er eine gute Note bekommen, obwohl er mit Freunden in Frankreich zum Surfen ist. Er hat uns erzählt, dass ihn gestern die Philosophielehrerin hätte abfragen sollen, aber weil er nicht da war, hat sie ihm einfach so 8 von 10 gegeben, im Vertrauen, schließlich bekommt Luca nie etwas Schlechteres als eine 8, er muss sich also keine Gedanken machen. So ist es gelaufen, ich schwör's, das hat er selbst in einer SMS geschrieben, Mama und ich haben uns kaputtgelacht.

Auch wenn das ehrlich gesagt nicht ganz gerecht ist. Das heißt, ich freue mich natürlich für Luca, weil ich zwar nicht genau weiß, was Philosophie ist, aber er weiß das ganz bestimmt, wie er alles auf der Welt weiß. Aber eigentlich ist es nicht gerecht, wenn sich die Lehrer so verhalten. Es ist auch nicht gerecht, wenn sie jemanden, der zu spät zur Schule kommt oder keine Hausaufgaben gemacht hat, ins Klassenbuch eintragen, und mich, wenn ich dasselbe tue, anlächeln und sagen, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Denn ihrer Meinung nach bin ich mit meiner weißen Haut empfindlich und schwach und nicht auf der Höhe der anderen, selbst wenn ich in einer normalen Klasse bin, und mache ich einen Fehler, ist es nicht schlimm, Hauptsache, ich habe es versucht.

Man wollte meinetwegen sogar einen Förderschullehrer in die Klasse holen, jedes Jahr schlagen sie mir das vor, und jedes Jahr antworte ich, dass ich keinen brauche. Manchmal sind sie hartnäckig, dann sagt Mama ihnen, dass ich mit der Förderung nichts anfangen kann und dass sie lieber jemanden einstellen sollen, der die Klos putzt, weil die nach Tierkadavern stinken. Und dann wollten sie mir einen Computer geben, weil die Bücher für mich zu klein geschrieben sind und es mir beim Anschauen der Seiten so vorkommt, als sehe ich viele Ameisen in geraden Reihen, eine neben der anderen. Aber ich benutze eine extra dafür gemachte Linse, ich fahre mit ihr über die Zeilen, und sie vergrößert sie. Auch wenn sie schwer zu verschieben ist und mir der Kopf ein bisschen davon schwirrt, schaffe ich es mit der Linse, eine halbe Stunde am Stück zu lesen, was vielleicht nicht viel ist, aber immer noch hunderttausendmal mehr als bei vielen meiner Klassenkameraden.

Kurz, es ist nicht gerecht, dass ich zum Lesen eine Linse brauche, es ist nicht gerecht, dass sie mich besser oder schlechter behandeln als die anderen, ganz und gar nichts ist gerecht. Aber vor allem ist es nicht gerecht, dass heute Samstag ist und das Meer nur zwei Minuten von hier entfernt und ich nicht dorthin kann, weil Mama mich aus irgendeinem mysteriösen Grund zwingt, zum Katechismus zu gehen.

Und hier sitze ich jetzt also in einem dunklen Zimmer, das nach Salzkartoffeln und Feuchtigkeit mieft, an einer Bank, die haargenau so aussieht wie die in der Schule. Der Katechet liest Geschichten aus der Bibel vor, und wir müssen sie danach zusammenfassen und schreiben, was wir davon halten, also praktisch das Gleiche machen wie bei einer Klassenarbeit in Italienisch, eben nur über Gott.

Die Geschichten in der Bibel erzählen vom Leben Jesu oder aber von Sachen, die sehr viel früher passiert sind. Die heißen deswegen Altes Testament und sind aufregender, weil Gott dauernd zornig wird und die Städte mit Feuerbällen zerstört oder Killerinsekten schickt, um die Leute zu fressen.

Mit Jesus dagegen gibt es nie Action. Er ist mir ja sogar sympathisch, aber manchmal ähnelt er mir zu sehr, und ich ärgere mich über ihn. Denn die Leute behandeln ihn schlecht, und er bleibt still und regungslos und reagiert nie.

Mama schaut immer Filme mit einem Chinesen, der Bruce Lee heißt, und die Geschichten von Bruce Lee fangen genauso an wie die von Jesus. Man sieht ihn, wie er auf einer Straße oder über einen Markt spaziert, plötzlich kommen irgendwelche Typen, die ihn provozieren, aber er geht seiner Wege, mit gesenktem Kopf. Dann übertreibt es einer, mal schubsen sie ihn oder beleidigen seine Mama, und dann rastet Bruce Lee aus. Er stößt einen seltsamen Schrei aus und bringt zwei Typen mit einem einzigen Tritt zu Boden, er nimmt einen anderen und wirft ihn auf die übrigen, dann klopft er sich den Staub von den Hosen und geht weiter, hinter sich die ganzen niedergestreckten Männer.

Bei Jesus dagegen läuft das anders. Er ist Gottes Sohn, und wenn er wollte, könnte er einen Feuerstrom vom Himmel herunterschießen lassen, er könnte die Haare seiner Feinde in viele Kobras oder Vipern verwandeln, die sie eine Million Mal in den Hals beißen, aber stattdessen bleibt er ruhig, nimmt alles hin und rastet nie aus, und am Ende ist das Einzige, was er macht, seine andere Wange hinzuhalten. Wie anstrengend! Und dann sagt der Katechet, dass wir nächstes Jahr gefirmt werden, und Firmung bedeutet, dass man in Christi Heer eintritt. Aber wozu braucht er ein Heer, wenn er nie kämpft?

Im Grunde könnte alles aber noch schlimmer laufen, noch viel schlimmer als jetzt: Statt Signor Marino als Katecheten hätten wir Madre Greta erwischen können. Die aus dem Trentino kommt und aussieht wie ein sehr hässlicher, uralter Mann, der sich als Nonne verkleidet hat. Sie hat einen riesigen Kiefer und ein Auge, das größer ist als das andere und das, wenn sie dich anschaut, ein bisschen weiter nach oben, über deinen Kopf hinweg sieht. Sie ist nicht die einzige Nonne des Konvents mit dieser Fehlstellung, davon gibt es mindestens drei. Vielleicht liegt es daran, dass die Nonnen immer ein Auge auf die irdischen Dinge und eines auf die heiligen dort oben haben.

Jedenfalls ist Madre Greta unser aller Schrecken, und nach dem Katechismus wartet sie draußen auf dem Spielplatz des Konvents auf uns. Der in Wirklichkeit eine Asphaltfläche mit einer einzigen Schaukel und einer schiefen Bank ist, und seit ein paar Wochen gibt es auch noch einen Haufen abgenutzter LKW-Reifen. Die Nonnen gebrauchen sie für ein neues Spiel, das sie selbst erfunden haben und das »Der fröhliche Forscher« heißt: Sie nehmen die Reifenmäntel und stellen sie dicht aneinander, sodass so etwas wie ein Tunnel entsteht, und das Spiel ist, dort hineinzuschlüpfen und bis zum Ausgang auf der anderen Seite durchzukriechen. Aber die Reifen sind ganz dreckig und hart und ungleichmäßig, und der Tunnel ist eng und stinkt nach Pipi, und auch wenn viele meiner Mitschüler gerne Fröhlicher Forscher spielen, frage ich mich, was es da drinnen denn zu erforschen gibt, und vor allem, wie man es anstellen soll, dabei fröhlich zu bleiben. Dazu kommt, dass mir enge Orte Angst machen, und deshalb sage ich immer, sobald ich sehe, wie die Nonnen die Reifenmäntel holen, dass ich Lust habe zu beten, und verschwinde in der Kapelle. Letzten Samstag hat mich aber Madre Greta erwischt, und bei ihr haben die Gebete nichts genutzt.

»Und du, wohin glaubst du verschwinden zu müssen?«, hat sie mich gefragt, als sie mich auf halbem Weg im Hof angehalten hat, mit dieser Reibeisenstimme, die aus ihrem Doppelkinn hervorkommt.

»Entschuldigung, Mutter, ich gehe in die Kapelle, um für die Madonna ein Ave Maria zu beten.«

»Das kannst du später noch tun, jetzt kommst du her und spielst Fröhlicher Forscher.«

»Eigentlich wollte ich sofort beten.«

»Und stattdessen betest du hinterher. Schließlich hat die Madonna keine Eile. Maria hat viele Tugenden, und eine davon ist ihre Geduld. Ich dagegen habe keine Geduld, also komm her und schlüpf in den Tunnel.«

Aber ich konnte da einfach nicht rein, und vor allem wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass Gott mir helfen würde, dass er Feuer vom Himmel werfen oder Heuschrecken schicken würde, die Madre Greta fressen. Falls Gott keine Zeit gehabt hätte, wäre mir auch irgendein Heiliger recht gewesen. Hauptsache nicht Jesus, der bitte nicht, denn schließlich wusste ich schon, was er sagen würde:

»Luna, Liebes, na los, kriech schon in das Loch.«

»Aber Jesus, ich will nicht!«

»Ich weiß, aber kriech trotzdem ins Loch, und vergib ihnen.«

»Ach, vergeben soll ich ihnen auch noch?«

»Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun.«

»Das ist nicht wahr, sie wissen nur zu gut, was sie tun, sie tun mir weh!«

Und Jesus würde mich anschauen, lächeln und die Augen zum Himmel heben, und dann würde er mit mir in das Loch kriechen, um mir Gesellschaft zu leisten und ein bisschen gemeinsam zu leiden.

»Los, Mädchen, beweg dich!«, hat Madre Greta gedrängt, wobei alle Kinder um sie herumgehüpft sind und mit ihr zusammen »Beweg dich« geschrien haben. Denn im Gegensatz zu mir konnten sie es gar nicht abwarten, endlich dort hineinzuschlüpfen.

»Merkst du nicht, dass du deinen Freunden das Spiel verdirbst? Wieso spielen sie und du nicht? Denkst du, du bist etwas Besonderes? Denkst du, du bist anders? Schau mal, du bist genauso wie alle anderen, weißt du? Auf Kinder, los, helft eurer Freundin Hasenfuß ein bisschen.«

Und auf nichts anderes hatten sie gewartet. Sie stürzten sich auf mich, nahmen mich an den Armen und der Kapuze meines Pullis und schubsten mich in die Reifen.

Ich war schon bis zur Hüfte im Tunnel, sie schoben mich weiter, und irgendwer machte mir auch noch die Schnürsenkel auf, und da sagte ich mir innerlich das vor, was ich immer denke, wenn mir eine Ungerechtigkeit widerfährt, und zwar, dass es mir auch noch schlechter gehen könnte, ich hätte ja in Afrika geboren werden können.

Denn schon als Albino, der sich vor der Sonne in Acht nehmen muss, sitzt man in Afrika in der Patsche. Und dann gibt es auch noch das Problem, dass Albinos da unten nur sehr kurz überleben: Gerade sind sie noch im Dorf und spazieren ruhig über die Straße, da kommt schon ein Jeep, und heraus springen Leute mit riesigen Messern, töten sie und nehmen ihre Körper mit. Denn die Medizinmänner machen aus den Beinen und den Händen und den Haaren und dem Blut der Albinos Zaubertränke. Alle Körperteile können sie gebrauchen, und deshalb muss, wenn ein Albino stirbt, seine Familie ihn unter der Erde einmauern, sonst gräbt ihn nachts jemand aus und klaut die Teile, die er braucht, und nach und nach ist nichts mehr übrig. Und wenn man wie ich ein Mädchen ist, dann ist es sogar noch schlimmer, weil die Männer, die Aids haben, glauben, dass sie gesund werden, wenn sie mit einer Albino-Frau ins Bett gehen. Also vergewaltigen sie dich, stecken dich mit Aids an und dann gute Nacht allerseits.

Kurz und gut, so viel dazu, dass es mir jetzt also gar nicht so schlecht ging: Ich war in die Reifen gekrochen, wo ich mir vielleicht irgendeinen Infekt zuziehen würde, mag sein, aber sicher kein Aids, und statt mir die Beine abzuschneiden, haben sie mir nur die Schnürsenkel gelöst. Und so sagte ich mir, während ich da drin war, immer wieder: »Du könntest auch in Afrika sein, du könntest auch in Afrika sein …« Doch dann fingen sie an, mit voller Wucht gegen die Reifenmäntel zu boxen und zu treten. Von drinnen fühlte sich das an, als würden unzählige Bomben auf mir explodieren, wie diejenigen der Deutschen, die versucht haben, meinen Opa zu töten, als er der Soldat John war und unter den Bomben einen Schock erlitten hat. Und vielleicht würde ich ja dasselbe Ende nehmen, vielleicht würde ich aus diesem Loch herauskriechen und plötzlich verrückt sein, überzeugt, jemand anderes zu sein. Eigentlich erschien mir das gar nicht mal schlecht, da herauszukommen und nicht mehr ich zu sein. Denn als ich da drinnen so über mich nachdachte, eingeklemmt im Dunkeln und im Gestank dieser alten Reifen, widerte mich mein Leben wirklich an, und das einzig Gute an der Sache, da drinnen zu sein, war, dass mich niemand sah, als ich aufhörte zu kämpfen. Ich lehnte meinen Kopf an einen stinkenden Reifen und heulte los.

Und genau deshalb windet sich jetzt, wo die Glocke klingelt und der Katechismus zu Ende ist, dieses Geräusch wie eine teuflische Schlange meinen Rücken entlang, und ich fange an zu zittern. Ich verlasse als Letzte den Raum, komme in den Hof und bereite mich auf das vor, was zwangsläufig geschehen muss. Doch dann schaue ich mich um und begreife sofort, dass ich kein Problem mehr haben werde: Auf dem Vorplatz steht zum ersten Mal auch Zot, und ich bin gerettet.

Zot ist in meiner Klasse, letzten Monat ist er dazugekommen. Die Rektorin hat ihn eines Tages hereingebracht, hat gesagt, dass er Zot heißt und aus Tschernobyl kommt und dass er sich bei uns wie zu Hause fühlen soll. Ich habe ihn angeschaut, er hielt den Blick gesenkt, aber vielleicht hat er für einen Moment auch mich angeschaut, und es war offensichtlich, dass für mich das Schlimmste nun vorbei war, dass Zot gekommen ist, um mich zu retten: klein und dürr, in einem Riesenpulli aus rosa Wolle, so lang wie ein Kleid, ganz weite, ausgetretene Mokassins, graue, karierte Altherrenjacke und ein Federhut, der ihm ganz schief auf einem pudelartigen Lockenteppich aus Haaren saß. Ich habe meine Sonnenbrille aufgesetzt, um ihn noch genauer betrachten zu können, und es war klar, dass ich von diesem Tag an würde ruhig zur Schule gehen können, denn wenn Beleidigungen, Spucke oder Ohrfeigen geflogen kämen, würden sie, so wie Insekten um das Licht schwirren, alle auf diesem Jungen da landen.

Nur hatte Zot sich bisher nicht beim Katechismus blicken lassen und ich hatte gedacht, dass er, weil er ja aus Russland kommt, ein religionsfeindlicher Kommunist ist. Aber jetzt ist er doch da und auch schon in den Fängen der Kinder, die ihn mit Gewalt in den Tunnel stecken. Er schreit: »Unglückselige, hört auf damit, so bringt ihr mich ins Schwitzen, ihr ruiniert meine Strickjacke! Mutter, ich beschwöre Sie, mir zu Hilfe zu kommen, bringen Sie diese Menschen wieder zur Vernunft!«, mit feinem Stimmchen und in seinem perfekten Altherrenitalienisch.

Sie schieben ihn weiter hinein und machen sich wegen der ausgetretenen Mokassins über ihn lustig, die jetzt sogar ich sehe, weil ich direkt danebenstehe. Ich rieche den Geruch der Reifenmäntel und spüre etwas Prickelndes in meinen Beinen und meiner Brust, wie eine Kraft, die sich ausdehnt und sich erhitzt und mich dazu drängt, mich in Bewegung zu setzen, sie aufzuhalten, oder das zumindest zu versuchen, zu schreien, dass sie widerlich sind und es verdienen, auf dem Grund der Hölle zu schmoren. Vielleicht ist es wahrhaftig Jesus, der mir das schickt, dieses Prickeln, um mich aufzurütteln, um mir zu sagen: »Auf Luna, hab keine Angst vor deiner Meinung, fürchte nicht, was sie dir tun werden, das ist die richtige Reaktion, tu es für mich …«

Doch ich bleibe regungslos, schüttele den Kopf und sage: »Nein, Jesus, den Teufel werde ich für dich tun. Du bist Gottes Sohn und könntest sie in einer Sekunde aufhalten, du könntest die Heuschrecken schicken oder es Frösche regnen lassen oder den Vorplatz in einen Feuersee verwandeln und nur Zot und mich retten und uns weit weg fliegen lassen, bis zu einem Ort, wo man uns in Frieden lässt.«

Aber Jesus macht wie immer nichts, er lässt mir nur die Arme und die Brust prickeln und erinnert mich daran, was ich tun sollte, an dem einzigen Tag, an dem ich gut davongekommen bin und ohne große Probleme in Ruhe nach Hause gehen könnte. Stattdessen stehe ich nun hier und merke, wie ich den Mund aufmache und spreche, wie ich versuche, irgendetwas zu tun.

Schließlich weiß ich ja: Wenn ich auf Jesus warte, dann gute Nacht.

Dependance

Sandro kommt nach Hause und wirft die Tasche auf den Küchentisch. Sie ist voller Bücher und wiegt eine Tonne, wenn sie ihm über der Schulter hängt, tut sein Kopf noch mehr weh. Aber auch Atmen verschlimmert seine Kopfschmerzen, und jeder Herzschlag ist ein Hammerschlag zwischen die Augen. Zum Glück ist die Schule montags schon um zwölf aus, sonst wäre er heute wirklich im Unterricht gestorben.

»Sandro«, rügt ihn seine Mama aus den undurchsichtigen Kochdämpfen heraus, »leg die Tasche nicht auf den Tisch, es gibt doch jetzt Essen.«

Wasser kocht in zwei Töpfen, einem für Reis und einem für Pasta. Es wäre praktischer, für alle dasselbe zu kochen, doch Sandro hat heute Morgen einen Zettel hinterlassen, dass er Reis wolle, und Papa will keinen Reis, weil er meint, dass die Chinesen uns überschwemmen und wir bald gezwungen sein würden, jeden Tag Reis zu essen, und darum schlägt er sich den Bauch mit Spaghetti voll, solange er noch kann.

»Wie war die Schule?«

»Das Übliche.«

»Was habt ihr gemacht?«

»Nichts.«

»Wie nichts, was soll das heißen, nichts?«

»Das übliche Zeugs halt, Mama, die Eier geschaukelt, was sollen wir schon gemacht haben!« Sandro schreit, und damit macht er einen Fehler. Denn wenn er schreit, platzt ihm der Kopf. Er zieht die Tasche mit einem Ruck vom Tisch und reißt dabei einen Teller mit, der von einem Stuhl abprallt, auf dem Boden aufschlägt und zerbricht. Der Krach gleicht hunderttausend winzigen spitzen Scherben, die in sein Ohr schlüpfen und sein Gehirn einritzen, eine nach der anderen.

Er lässt auch die Tasche fallen, verdammt, er drückt seine Hände gegen die Schläfen, rennt in sein Zimmer und wirft sich aufs Bett, das Gesicht im Kissen vergraben.

Als er aufgewacht ist, ist es ihm schon so gegangen, er weiß nicht einmal, ob er gefrühstückt hat, und er erinnert sich nicht mehr, wie er zur Schule gekommen ist. Er hat sich an seinen Platz gesetzt und kein Wort gesagt, er hat niemandem zugehört, irgendwann ist er sogar eingeschlafen, und das Gelächter der Schüler, deren Blicke alle auf ihn gerichtet waren, hat ihn aufgeweckt. Und das ist eine schlimme Sache, das ist eine schwerwiegende Sache, ein Schüler, der während des Unterrichts einschläft, kann einen Verweis bekommen. Da stelle man sich einmal vor, wie das dann bei Sandro aussieht, der der Lehrer ist.

Aber das ist alles seine Schuld, weil er weiter diesen Blödsinn macht und sonntagnachts groß ausgeht.

Früher war Samstag der große Abend, dann hat sich der Samstag mit kleinen Gymnasiasten gefüllt, und sie sind auf den Freitag ausgewichen. Mit der Zeit jedoch haben sich die kleinen Jungs ausgebreitet und auch den Freitag eingenommen, sodass seine Freunde und er sich in den Sonntagabend verkriechen mussten. Was eigentlich auch der richtige Abend ist: Samstag passt gut für die Abiturienten, weil sie sonntags nicht zur Schule gehen. Freitag ist für die von der Uni, weil sie samstags keine Seminare haben. Sonntag dagegen ist für diejenigen, die auch montags und die ganze Woche nichts zu tun haben, also ist das der perfekte Abend für sie.

Nur ist letzten Monat der absurde Fall eingetreten, dass Sandro doch etwas zu tun hat. Er ist Lehrer geworden. Besser gesagt, Vertretungslehrer. Noch besser gesagt, sogar weniger als ein Vertretungslehrer, wenn das möglich ist. Falls es am Ende der sozialen Skala noch eine Stufe unterhalb des Aushilfslehrers gibt, dann steht Sandro genau dort. Und wenn sich ein Lehrer schlecht fühlt, und der Vertretungslehrer ihn nicht vertreten kann, und der Vertretungslehrer des Vertretungslehrers auf dem Weg zur Schule mit dem Auto gegen einen Baum fährt, dann rufen sie ihn. Der nie ein richtiger Lehrer werden kann, weil er das Staatsexamen nicht gemacht hat und nicht mal die Spezialisierung für das Lehramt, einen Scheißdreck hat Sandro gemacht.

Er hat nicht einmal den Antrag ausgefüllt, um diese vermaledeiten Vertretungen zu machen, das war seine Mama. Heimlich. Die Schwester einer ihrer Freundinnen arbeitet im Schulamt, und die beiden haben alles eingefädelt, ohne ihm ein Wort davon zu sagen. Dann kam letzten Monat dieser Anruf, und nun unterrichtet Sandro seit Kurzem Englisch in einem Gymnasium.

Besser gesagt, in dem Gymnasium, dem einzigen, das es in Forte dei Marmi gibt, demselben, auf das er vor zwanzig Jahren gegangen ist. Es hat einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, und er fand Mathe immer schrecklich und wartet bis heute darauf, zu verstehen, was Physik überhaupt ist, aber es gab eben keine anderen Gymnasien vor Ort, und um in größere Städte wie Viareggio zu fahren, hätte er eine halbe Stunde früher aufstehen müssen. Also hat er lieber fünf grausame Jahre voller Scheißfächer abgesessen, aber wenigstens hier. In dem Gymnasium, in dem er jetzt gewissermaßen unterrichtet.

Mama ist vor Glück ganz aus dem Häuschen, sie geht in den Supermarkt und sagt: »Hundert Gramm rohen Schinken, bitte, von dem guten, den soll mein Sohn essen, der ist Lehrer.« Sie spricht mit einer Freundin und dann: »O Gott, es ist ja schon so spät, gleich kommt mein Sohn nach Hause, der ist Lehrer.« Kurzum, jetzt weiß es der gesamte Ort, und allen erscheint es unmöglich. Doch noch unmöglicher erscheint es Sandro selbst, vor allem montagmorgens nach sonntagnachts.

»Sandro! Komm, das Essen ist fertig!«, ruft seine Mama aus der Küche. Sandro antwortet, dass er gleich komme, aber halblaut in sein Kissen. Er dreht sich auf den Rücken und versucht zu atmen, sein Kopf ist am Zerbersten, und eine saure Übelkeit steigt ihm vom Magen in den Hals hoch. Er schaut zur Decke, zu den Regalen, die das ganze Zimmer umlaufen und bis da oben aufsteigen, sich biegend unter tonnenweise Platten, CDs und Musikzeitschriften. Sobald er etwas Zeit hat, muss er die Zeitschriften nach Monat und Jahrgang sortieren und die Platten in alphabetischer Reihenfolge nach den Bandnamen. Wie früher, als er sechzehn und ihm die alphabetische Ordnung enorm wichtig war. Manchmal hat er eine Platte nur gekauft, weil der Name der Band mit einem Buchstaben anfing, der in seiner Sammlung noch fehlte. Dann kam er eines Tages mit einer neuen Platte nach Hause und ihm fiel auf, dass da schon eine andere lag, die er noch einordnen musste, und weil Marino draußen auf ihn wartete, legte Sandro die Platte auf die andere und sagte sich: »Na gut, die ordne ich morgen ein.« Doch dann wurde aus morgen übermorgen, und dann überübermorgen, und aus der einen noch einzusortierenden Platte drei, fünfzig, hundert, eine auf die andere gestapelt und auf Sandro gestapelt, warten sie auf den richtigen Tag, an dem er alles wieder in Ordnung bringen wird.

Das Problem ist, dass der richtige Tag nie kommt, weder für die Platten noch für den ganzen Rest: Eines Sommerabends, als Sandro den Pinienwald der Versiliana durchquerte, um mit den anderen ein Bier trinken zu gehen, entdeckte er etwas Rotes, das vom Zweig einer Pinie herunterhing, und griff danach. Es war ein zerrissenes Stück Gummi, an dem eine Schnur befestigt war und am Ende der Schnur eine Karte. Auf ihr stand: »Dieser Luftballon wurde in Reggio Emilia am 10. Mai von Ivan Cilloni, 2 B auf die Reise geschickt. Wenn du diese Nachricht liest, schreibe mir eine Karte aus deinem Ort. Als Belohnung gibt es eine Nashornzeichnung von mir, und Nashörner kann ich richtig gut. Ciao, Ivan.« Und dann die Adresse. Sandro ist geradezu gerührt gewesen, dieser Ballon ist von der Emilia bis hierher geflogen, ist bei ihm gelandet, und wer weiß, wie sehr sich dieser Junge freuen wird, wenn er eine Karte aus Forte dei Marmi erhalten wird. Also hat Sandro das Kärtchen mit nach Hause genommen und es auf die Kommode gelegt, damit er daran denkt, eine Postkarte zu kaufen, sie zu schreiben und abzuschicken. Und dort liegt die Nachricht noch immer und wartet auf den berühmten richtigen Tag, der nie kommt, seit neun Jahren. Verdammte Scheiße, neun Jahre.

Doch wo er gerade daran denkt, am nächsten Tag hat er schulfrei, morgens geht er mit Rambo und Marino Pilze suchen, aber nachmittags könnte der Augenblick gekommen sein, um endlich alles in Ordnung zu bringen. Sicher, genau, morgen macht Sandro sich daran und ordnet alles und schickt eine schöne Postkarte in die Emilia. Morgen, ja, morgen …

»Sandrooo!«

»Ich komme.«

»Der Reis wird kalt.«

»Das interessiert doch keine Sau.«

»Aber kalt schmeckt er nicht.«

»Von wegen, im Sommer machst du immer kalten Reis.«

»Ja schon, aber der ist anders! Den mache ich mit Kapern, Pilzen, Oliven, Thunfisch, Schinkenstückchen, Stückchen von …«

»Es reicht! Das interessiert mich einen Scheiß!«

Sandro schreit, und die Worte klingen schief, verzerrt von dem schmerzenden Stechen, das seinen ganzen Schädel bis hin zum Mund überzieht. Jedes Geräusch, jede Bewegung ist eine Klinge, die unbarmherzig zusticht. Auch das Knirschen des Lattenrosts und noch mehr dieses Piep Piep, das ihn aus dem Nichts anspringt.

Es ist sein Handy, in der Hosentasche. Es heißt, dass man es nicht dort in der Nähe der Eier herumtragen sollte, und man sollte es auch nicht in der Nähe des Herzens oder des Kopfes tragen, aber wo soll man es dann hintun? Sandro schaut darauf und sieht eine neue SMS, selbst das schwache Bildschirmlicht strahlt wie funkelnde Nadeln, die sich in seine Augen bohren. Doch dann liest er die Nachricht und muss lächeln.

(13:10) Großer Lehrer, hier ist alles der Wahnsinn! Ich schaue alles an, nehme alles mit, lebe alles aus, wie Sie es mir aufgetragen haben. Ich tue es auch für Sie. L.

Das L steht für Luca, Sandros Lieblingsschüler. Sandro weiß, dass Lehrer keine Lieblingsschüler haben sollten, aber dann sollten die Schüler auch nicht so unterschiedlich sein, dann sollte es keinen so intelligenten und gutaussehenden unter lauter unsympathischen Ärschen geben. Daher, ob nun gerecht oder ungerecht: Luca ist sein Lieblingsschüler, auch weil er wirklich genauso ist, wie Sandro selbst mit siebzehn war.

Hundertprozent derselbe. Vielleicht etwas intelligenter, aufgeweckter, sehr viel schöner und … na ja, vielleicht nicht genau gleich, aber innerlich hat er dasselbe Gemüt, dieselbe Bombe voller Leidenschaften, die explodiert und die Welt ringsum auslöscht, diese kleine und gemeine Welt. Und das Provinznest, in dem wir geboren sind, kann uns mal, und die Eltern können uns mal, die Schule und die Noten und die Markenklamotten und der samstagnachmittägliche Spaziergang im Zentrum, um zu sehen und gesehen zu werden, können uns mal, und auch der ganze andere Scheiß, der einen umgibt und sich ganz allmählich nähert, einem immer mehr auf die Pelle rückt, bis zu dem Tag, an dem er einem um den Hals fällt, und, ohne dass man es merkt, wird man sein Sklave wie alle anderen auch.

»Sandro!«, mischt sich jetzt auch noch Papa mit vollem Mund ein. »He, hör mal, ich fange ohne dich an!«

»Ja, gut so, du wirst sehen, dass du es auch alleine schaffst.«

Eben, genau, Mittagessenszeit, die schwachsinnige Angst, dass das Essen kalt wird, Papa ohne ihn anfängt und dadurch die Welt zugrunde geht. Das ist einer von diesen tausend Scheißhaufen, die dich am Ende, einer auf dem anderen, zu Boden drücken. Und Sandro ist darauf hereingefallen, er hat sich vielleicht hereinlegen lassen. Aber Luca nicht, für Luca ist es noch nicht zu spät, er kann sich noch retten.

Jetzt ist er gerade in Frankreich, in Biarritz, für eine Woche im Bully unterwegs, um mit seinen Freunden zu surfen. Fantastisch, diese Reisen, auf denen man glücklich ist, weil es einem vorkommt, als werde sich von diesem Moment an das wahre Leben vor einem auftun, das nur noch einen Schritt entfernt ist und einen in all seinem Glanz erwartet. Dann jedoch vergeht die Zeit, und man merkt, dass das Leben nicht vor einem lag, sondern dass das Leben genau das war, genau diese Tage, die Nächte, man spürte es einen Schritt entfernt, und stattdessen steckte man mittendrin. Man glaubte, das sei nur ein Vorgeschmack, das Aufwärmen, bevor man jenes fantastische Alter erreicht, in dem man groß ist, niemandem mehr gehorchen muss und alles wunderbar ist. Man wartet, hofft und merkt nicht, dass das Wunderbare genau das hier ist, und wenn man es kapiert, hat es sich schon wieder vom Acker gemacht und es bleibt einem nur die Erinnerung.

Das ist der Grund, warum Luca unbedingt nach Biarritz zum Surfen sollte. Seine Mutter hatte ihn nicht fahren lassen wollen. Sie hat gesagt, dass das nicht in Frage komme, dass er noch minderjährig sei, dass sie ihm zwar vertraue, aber der Welt nicht. Und dann das Geld, man bräuchte Geld dafür, und im Moment habe niemand Geld … Das waren die Einwände von Lucas Mutter, und das ist genau das Problem: Es gibt immer einen Haufen sehr guter Gründe, die falsche Wahl zu treffen. Man nimmt einen Jungen voller Talente und Fähigkeiten und Gelegenheiten am Horizont, einen jungen Adler, dessen Krallen bereit sind, das Leben zu packen, und rupft ihn, eine Feder nach der anderen, ganz allmählich, so tut es nicht weh, und er merkt es gar nicht. Bis der Adler schließlich ein Zuchthähnchen wird, bereit, am Spieß der Gesellschaft gebraten zu werden.

Das ist vielen passiert, vielleicht ist es auch Sandro passiert. Doch jetzt will er nicht darüber grübeln. Besser daran denken, dass er sie am Ende überzeugt hat, Lucas Mutter, Lucas wunderschöne Mutter. Sie ist zur Elternsprechstunde in die Schule gekommen, und er hat ihr gesagt, wie die Dinge stehen. Es ist sein Verdienst, wenn Luca nun gerade in Frankreich den Ozean erobert und die französischen Mädchen mit ihrer hellen Haut, ihren sinnlichen Rundungen und dem verlorenen Blick, der ziellos umherwandert, aber doch immer das Richtige sieht. Sandros Verdienst, wenn Luca heute Abend eine auf dem Strand flachlegt und über das Leben herfällt, indem er ihre Brüste umfasst, die weich und doch fest sind, prall an Möglichkeiten, üppig an Zukunft.

Aber noch schöner als jedes französische Mädchen ist Lucas Mutter, Serena, die großartigste Frau, die Sandro je lebendig vor sich gesehen hat – sogar auf Fotos oder in den schmutzigen Filmen, die er über die Jahre angeschaut hat, war keine schöner. Und es sind viele Jahre und sehr viele Filme. Eigentlich kennt er sie schon länger, sie ist auf dasselbe Gymnasium gegangen wie er, dann sind sie sich einige Zeit nicht mehr über den Weg gelaufen, und jetzt ist sie plötzlich wieder da, noch schöner als zuvor. Und das ist ein fantastisches Zeichen, es heißt, die Hoffnung besteht, dass wunderschöne Dinge auch noch passieren können, wenn man sie gar nicht mehr erwartet. Ja, Sandro, vielleicht gibt es immer schöne Dinge, die einen erwarten, vielleicht sind die Gelegenheiten noch nicht erschöpft, vielleicht springen die Überraschungen, selbst wenn dir der Horizont eintönig und öde erscheint und es deiner Meinung nach nichts mehr zu entdecken gibt, plötzlich aus dem Nichts hervor und wälzen dein Leben um …

Doch ein ohrenbetäubendes Klingeln genau neben seinem Ohr zerquetscht diesen wunderbaren Gedanken, wie nachts ein Pantoffel eine Mücke zermalmt. Diesmal ist es nicht das Handy, sondern das Festnetztelefon da auf der Kommode, und es klingelt noch einmal, und noch einmal.

Sandro geht nie ans Festnetz, das sind ohnehin immer nur Leute, die irgendetwas verkaufen wollen, oder alte Nervensägen, die seine Mama sprechen wollen und ihn, wenn er rangeht, fragen, wie es ihm gehe, ob er Arbeit gefunden habe, ob er eine Freundin habe. Nur hört das Telefon hier neben ihm nicht auf zu klingeln und spaltet ihm den Schädel, also nimmt er ab und spuckt zwei Wörter aus.

»Was gibt's?«

»…«

»Hallo, also? Was gibt's?«

»Ja, hallo …« Eine Frauenstimme, und eine schöne Stimme dazu. »Ich müsste mit Sandro Mancini sprechen.« Und er kann es nicht glauben, aber ein bisschen glaubt er es doch. Denn, verdammte Scheiße, manchmal passiert es wirklich, dass man an eine Person denkt und diese einen anruft. Und das ist sie tatsächlich, Lucas Mutter. Die sich bei ihm bedanken will, dass er sie überzeugt hat, ihren Sohn fahren zu lassen, denn das war das Richtige, denn ihr Problem ist, dass sie nie genau weiß, was sie machen soll, denn das Leben ist schwierig und sie unsicher, allein, ohne jemanden an ihrer Seite, der ihr einen Rat geben könnte, der ihr zur Seite stünde, und …

»Ja, das bin ich. Ich bin Sandro, hallo Serena.«

»…«

»Serena, hörst du mich?«

»Nein, hören Sie, hier spricht die Rai.«

»Die Rai?«

»Ja, Radio e Televisione Italiana, die italienische Rundfunkanstalt. Ich rufe Sie wegen der Fernsehgebühren an, die bis heute nicht bezahlt wurden.«

»Das gibt's doch nicht, verdammt, immer noch diese Gebührengeschichte? So ein Quatsch, ich habe es Ihnen doch schon gesagt, ich muss nichts zahlen, meine Mutter hat schon bezahlt!«

»Sie müssen nicht gleich laut werden, Signor Mancini. Ich rufe sie quasi privat an, ich wäre nicht verpflichtet, das zu tun. Doch ich hatte Sie ja gebeten, ein Fax an mich zu schicken und …«

»Und das habe ich auch geschickt.«

»Ja, allerdings benötigte ich eine Bescheinigung, in der sie erklären, dass Sie in der Wohnung Ihrer Eltern wohnhaft sind. Stattdessen haben Sie nur Vorschläge für neue Sendungen geschickt, und Beleidigungen.«

Sandro antwortet nicht sofort. Erst muss er versuchen sich zu erinnern, was er in jenem Fax geschrieben hat, doch da ist totale Finsternis. Er weiß nur noch, dass er an dem Tag sehr nervös war, er war mit Rambo und Marino losgezogen, um Werbebroschüren eines Supermarkts in die Briefkästen zu stecken, und ein Haufen Leute hatte sie aus den Wohnungen angeschrien, dass sie so was nicht haben wollten und sie ihnen den Briefkasten nicht mit Müll vollstopfen sollten. Er hatte eine Menge von ihnen zum Teufel geschickt. Und als er dann das Fax geschrieben hat, ist er stinksauer geworden, weil er in einer so alten und schimmligen Nation lebt, die noch Faxe benutzt, weil die Leute, die es über ihre Beziehungen in den öffentlichen Dienst geschafft haben, nicht einmal Mails lesen können, und wo soll das hinführen, wo verdammt soll das hinführen …

»Sandrooo!«, wieder seine Mama aus der Küche, immer klagender. »Es wird kalt!«

Sandro beißt die Zähne fest zusammen, atmet tief durch, dann fährt er fort: »Hören Sie, ich erinnere mich nicht genau, was ich geschrieben habe, aber dass ich bei meinen Eltern wohne, habe ich bestimmt erwähnt.«

»Ja, es fehlt jedoch die Adresse, es fehlen die Personalien Ihrer Eltern. Ebenso fehlen Ihre Daten, Ihre Steueridentifikationsnummer, Ihre Rai-Kundennummer, alles fehlt.«

»Kontrollieren Sie das doch selbst, verdammt. Die Briefe, die Sie mir schicken, um Geld von mir zu fordern, wo schicken Sie die denn hin? Zu mir nach Hause, meine Adresse haben Sie also. Und sehen Sie nicht, dass das dieselbe Adresse ist wie die meiner Mama, die Ihnen die Gebühr schon seit einer Million Jahren zahlt?«

»Genau Signor Mancini, genau. Deswegen reicht es ja, wenn Sie mir ein Fax schicken, in dem Sie erklären, dass Sie bei Ihren Eltern wohnhaft sind, und schon kann ich alles in Ordnung bringen. Ich gehe über meine Pflicht hinaus, das versichere ich Ihnen, doch ich verstehe Sie und versuche, Ihnen zu helfen. Schicken Sie mir einfach dieses Fax, in dem Sie erklären, dass Sie bei Ihren Eltern wohnhaft sind, dass Sie keine eigene Wohnung haben, sondern noch in Ihrem Zimmerchen leben, und Sie werden sehen, dass …«

»Also, nun übertreiben wir's mal nicht, so klingt es ja, als wäre ich erst zehn.«

»Entschuldigen Sie, das war nicht meine Absicht. Aber so ist doch der Stand, oder? Also, wenn Sie noch bei Ihren Eltern wohnen, dann haben Sie doch vermutlich ein Zimmer, nehme ich an.«

»Ja, aber Sie nennen das ›Zimmerchen‹, Menschenskind, das klingt, als sei ich ein dummer Junge.«

Und aus der Küche erneut seine Mama: »Sandro, der Reis ist kalt. Ich stelle ihn dir ins Wasserbad!«

»Nein! Lass gut sein, im Wasserbad finde ich ihn widerlich!«, ruft er und presst sich eine Hand gegen die Stirn, die gleich platzt. Die Frau von der Rai am Telefon wiederholt: »Hallo? Hallo? Was haben Sie gesagt?«, und Sandro hat keine Kraft mehr, sich darum zu bemühen, eine anständige Figur zu machen, aber er versucht sich trotzdem zu retten: »Kurz, es ist kein Zimmerchen. Es ist ein abgeschiedenes Zimmer, mit eigenem Bad, getrennt vom Rest. Ich habe eine gewisse Unabhängigkeit.«

»Aha, interessant. Dann ist das also, sagen wir, als sei es eine andere Wohnwelt.«

»Ja, exakt, eine andere Welt, sehr gut.«

»Auweia, Signor Mancini, auweia. Das ändert die Lage. Deshalb haben wir Ihnen nämlich den Zahlschein für die Gebühr geschickt. Denn wenn Sie bei Ihren Eltern wohnen, ist das eine Sache. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wäre Ihre Unterkunft als eine Dependance einzuordnen. Haben Sie zufällig auch eine Kochzeile, Signor Mancini?«

»Nein, keine Kochzeile, aber ich könnte mir eine einbauen, wenn ich will.«

»Sehen Sie? Dann ist das eine einwandfreie Dependance, folglich müssen Sie eigenständige Fernsehgebühren zahlen.«

»Was? Was ist das denn für ein Scheißdreck, was macht das denn für einen Sinn?«

»Sie leben nicht bei Ihren Eltern, Signor Mancini. Sie leben im selben Gebäude, ja, doch im Inneren sind es zwei unterschiedliche Haushalte. Und folglich ergibt sich eine Gebühr für den Fernseher Ihrer Eltern und eine weitere für den, den Sie, wie ich annehme, in Ihrer Dependance haben.«

»Ich habe aber keinen Fernseher in meinem Zimmer.«

»Nein, aber vielleicht haben Sie einen auf Ihrer Kochzeile, oder in Ihrem persönlichen Bad …«

»Wenn ich keinen Fernseher im Zimmer habe, dann habe ich dir zufolge einen im Klo? Und eine Kochzeile habe ich nicht, ich habe kein Geld, eine einzubauen, und ich werde nie welches haben, wenn ihr es mir mit einer ungerechten Scheißgebühr wegnehmt.«

»So ist das Gesetz, Signor Mancini, sie haben eine Dependance und folglich …«

»Jetzt hör auf mit dieser Dependance, mir reicht's! Ich lebe bei meinen Eltern, in einem kleinen, einstöckigen Häuschen. Es gibt eine Küche, ein Bad, einen Flur und zwei Zimmer, in dem einen schlafen meine Eltern und in dem anderen ich. Es gibt nicht einmal ein Wohnzimmer, es gibt überhaupt nichts, bist du nun zufrieden? Und bring mich nicht zum Schreien, mir platzt gleich der Kopf.«

»Ich bin es, die Sie darum bittet, nicht zu schreien, und siezen Sie mich gefälligst. Ich bin Dottoressa Catapano.«

»Ah, Dottoressa, verdammt. Aber ich bin auch Akademiker, ob du's glaubst oder nicht. Ich bin nämlich Lehrer und damit Professore, stell dir das mal vor. Professore Mancini. Und was machen wir jetzt? Beeindruckt dich das, in deiner kleinen Welt aus Akademikern und Anwälten und Scheißtiteln?«

»In Ordnung, Professore, nun habe ich mich zu sehr verausgabt und verabschiede mich. Ich rate Ihnen, die Zahlkarte auszufüllen und damit zur Post zu gehen, um zu bezahlen, übrigens mit Verzugszinsen, weil sie seit einiger Zeit abgelaufen ist. Im Moment belaufen sich die Zinsen auf …«

»Ja, schon klar. Ich gehe nicht zur Post, ich habe keine Zeit zu verschwenden.«

»Aber natürlich, Professore, ich nehme an, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Nun gehen Sie aber erst einmal zu Tisch, denn der Reis wird kalt und Ihre Mama wütend.«

Genau so, diese Schlampe sagt das genau so. Sandro reißt die Augen auf, würgt den Telefonhörer, als sei es der Hals der Dottoressa Catapano, füllt seine Lungen bis zum Maximum, um genug Luft zu haben, diese dumme Gans mit Beleidigungen zu erschießen. Doch als er kurz davor ist, mit dem ersten »Leck mich am Arsch« loszulegen, erreicht sein Ohr trocken und erbarmungslos ein Klick in der Leitung: Das Flittchen hat aufgelegt.

Und da legt Sandro mit all der Luft und der Wut, die in seinem Atem verdichtet geblieben sind, und den Kopfschmerzen, die ihm die Augen zudrücken, das Telefon mit einem Donnerschlag auf, aber das reicht nicht. Er nimmt es noch einmal und legt noch heftiger auf. Er nimmt es noch einmal hoch und pflanzt es mit einem so fürchterlichen Schlag auf seinen Platz, dass er endlich eine Art Klingelton gemischt mit einem Krachen des Plastiks hört, und er braucht es nicht wieder ans Ohr zu führen, um zu merken, dass das Telefon kaputtgegangen ist.

Während seine Mama aus der Küche ruft: »Sandro, was ist passiert, hast du dir weh getan? Sandro, Sandrino!«

Du heißt Serena

Du heißt Serena, die Unbeschwerte, aber unbeschwert bist du ganz und gar nicht.