2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

"Zwischen Bagdad und Aleppo begegnete ich dem armenischen Volke auf seinem Todesgang." So beginnt Konsul Wilhelm Wilhelm Litten seine Schilderung der Verfolgung der Armenier. Was nun folgt, ist ein Bericht über das, was Litten auf seiner Fahrt von Baghdad nach Aleppo gesehen und erlebt hat. Litten übergibt seinen Bericht in Aleppo dem dortigen deutschen Konsul Rößler. Und Rößler fertigt seinerseits einen Bericht, der später in der von Dr. Johannes Lepsius unter dem Titel "Deutschland und Armenien, 1914-1918, Postdam 1919 herausgegebenen Urkundensammlung abgedruckt wird. Der Todesgang des armenischen Volkes von Wilhelm Litten ist ein Zeitdokument zur Frage der Armenierverfolgung im Ersten Weltkrieg, das mit dieser Ausgabe zum ersten Mal als eigenständiger Text erscheint. Der diesem Buch zu Grunde liegende Text wurde den "Persischen Flitterwochen" von Wilhelm Litten, Verlag Georg Stilke, Berlin 1925, S. 293-316 entnommen. Auf eine Kommentierung und Bewertung des Textes von Litten wurde bewusst verzichtet. Der 1925 erschienene Originaltext wurde lediglich behutsam bearbeitet und an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst. Dies geschah in Teilen auch für geographische Namen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 42

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Wilhelm Litten

Der Todesgang des armenischen Volkes

Wilhelm Litten (links) und Rittmeister v. Abel am 6. Februar 1916 in Aleppo

Wilhelm Litten

Der Todesgang des armenischen Volkes

eBook-Ausgabe 2016

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

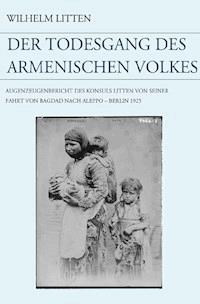

Umschlag: Armenische Frau und ihre Kinder aus Geghi, 1899.

© 2014 Iran-Darband-Stiftung

Herstellung und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

Der Todesgang des armenischen Volkes

Zwischen Bagdad und Aleppo begegnete ich dem armenischen Volke auf seinem Todesgange, auf dem es nun schon seit etwa einem Jahre begriffen war. Dieser bestand im Großen und Ganzen darin, dass aus der ganzen Türkei die Armenier nach Mesopotamien und von dort in die arabische Wüste am Euphrat getrieben wurden. Die Begleitmannschaften, die Lebensmittel nur für sich selbst mitführten, trieben die Armenier so lange in der Wüste weiter, bis diese Hungers starben. Rettung war ausgeschlossen, denn wer die Flucht wagte, starb eben auf dem Rückwege in der Wüste vor Hunger. Etwa 90 Prozent sind tatsächlich umgekommen.

Die größte Christenverfolgung aller Zeiten nennt Lepsius1 diesen Todesgang des armenischen Volkes und gibt über die Opfer etwa folgende Bilanz:

Vor dem Kriege gab es in der Türkei 1.845450 Armenier. Davon sind 244.400 über den Kaukasus oder übers Meer nach Alexandria geflüchtet, 204.700 wurden von der Deportation nicht erfasst, 200.000 sind zum Islam übergetretene, verschleppte und verkaufte Frauen, Kinder und Mädchen, 1.000.000 sind umgekommen. Nur 196.350 haben an den Rändern der arabischen Wüste überlebt.

Unmittelbar nach meiner Ankunft in Aleppo gab ich dem dortigen deutschen Konsul Rößler einen schriftlichen Bericht über das Geschehene. Ehe ich diesen hier wiedergebe, muss ich zum Verständnis einiges vorausschicken.

Über den Anlass der Armenierverfolgung entnehme ich dem genannten Buche von Herrn Dr. Lepsius folgendes: Im März 1915 hatten bei Zeitun in Kilikien Kämpfe zwischen türkischen Truppen und einer Räuberbande stattgefunden. Nach Lepsius hatten die armenischen Bewohner von Zeitun nichts mit der Räuberbande zu schaffen, vielmehr war sie sowohl durch armenische wie durch mohammedanische Deserteure verstärkt worden. Am 25. März 1915 wurden die Armenier von Zeitun 10.000 bis 20.000 Menschen, in der Richtung der arabischen Wüste weggetrieben. Die Armenier von Dörtyol an der kilikischen Küste wurden in der Richtung auf Aleppo weggetrieben, während es den 4.058 Armeniern von Suedije gelang, mit Hilfe eines französischen Kreuzers nach Alexandria zu entkommen.

In dem Vilâyet Erzurum, wo armenische Männer zum Heerdienst eingezogen waren, wurden aus militärischen Gründen die armenischen Frauen und Kinder weggetrieben und lagerten noch am 18. Mai 1915 in fürchterlichem Elend ohne Nahrungsmittel um die Stadt herum.

Das Zeichen zur allgemeinen Armenierverfolgung gaben aber im April 1915 d i e E r e i g n i s s e i n V a n. Ich finde darüber in meinem Tagebuche folgende Eintragungen:

„Die Brigade Halil Pascha setzte sich in Marsch auf Persien. Über Rewandus und Rajet kam sie nach Urmia und lieferte den Russen eine Schlacht, nach der diese sich fluchtartig nach Norden zurückzogen. Den Türken stand der Weg nach Khoy, Tabriz und dem Kaukasus offen; als Verlängerung der türkischen Kaukasusfront wartete der Truppe Halil Pascha eine dankbare Aufgabe, wenn sie über Julfa in der Richtung auf Tiflis vormarschierte. In diesem Augenblicke erreichte Halil Pascha aber eine Nachricht des Gouverneurs von Van, dass die Armenier sich im Rücken der kämpfenden Truppe erhoben hätten. Er, der Gouverneur, sei mit seinen Getreuen in der Zitadelle von Van umzingelt. Halil Pascha solle mit seiner Truppe umkehren, um den Aufstand niederzuwerfen. So musste die Truppe ihren Siegeszug unterbrechen. Man musste den Soldaten, die nicht verstanden, warum sie angesichts der fliehenden Russen umkehren sollten, die Sachlage mitteilen. Voll Groll gegen die Verräter kam die Truppe in die Gegend von Van und warf den armenischen Aufstand nieder. Es ist der Erbitterung der türkischen Soldaten zuzuschreiben, wenn dabei wenig Federlesens gemacht wurde. – Russische Agenten hatten schon seit langem Geld und Waffen in Armenien verteilt und die Bevölkerung zum Widerstand gegen die Türken aufgereizt. Es ist die Tragödie des armenischen Volkes, dass die europäischen Christen, statt eine Verständigung der Armenier mit den Mohammedaner, unter denen sie nun einmal wohnen, anzubahnen, den Riss immer mehr vertiefen. – So habe ich denn auch das Telegramm Halil Paschas nicht erhalten können, dass Tabriz wiedergenommen sei, und dass ich mein Konsulat wieder beziehen möge.“2

Da ich selbst niemals in Van war, so hat die obige Tagebucheintragung nur Beweiskraft dafür, dass dies die Lesart war, die in den von mir bereisten Gegenden verbreitet war, und die obigen Worte sind offenbar unter dem Eindruck türkischer Mitteilungen niedergeschrieben worden.

Demgegenüber gibt Lepsius auf Grund seiner Akteneinsicht von den Ereignissen in Van die folgende Darstellung, die ich der Gerechtigkeit halber wörtlich hier wiedergeben möchte:

„Die Unruhen in Van.

Am 22. April wurde der Botschaft aus Erzerum gemeldet: „In Van und Umgebung Armenierunruhen (vermutlich infolge russischer Umtriebe) ausgebrochen.“