Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Torsten Weitze

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

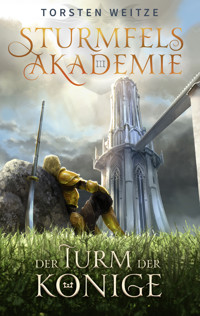

- Serie: Sturmfels-Akademie

- Sprache: Deutsch

Als Niris Oheim stirbt, bleibt das Kohlenmädchen plötzlich mittellos und allein auf den Straßen Hellhalls zurück. Und was ihre ohnehin vertrackte Lage noch verschlimmert: Sie ist zur Hälfte eine Aeldae, also ein Mitglied jenes Volkes, das die Menschen der Splitterlande vor Jahrhunderten versklavt hatte. Verstoßen und gejagt, bleibt ihr nur eine besondere Münze als Hoffungsschimmer, welche ihr Einlass verschaffen kann in die allseits berühmte Sturmfelsakademie, dem anerkannten Zentrum der magischen und martialischen Ausbildung in den Splitterlanden. Doch ihre Freude währt nur kurz, als sie erfährt, dass die Münze ihr lediglich Zutritt zum Turm der Bettler verschafft. Will sie irgendetwas lernen, muss sie dafür zahlen. Ein Mädchen, eine Münze, eine Chance?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 770

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

.

Torsten Weitze

Der Turm der Bettler

Sturmfels-AkademieBand I

Für alle, die einen langen Weg vor sich haben.

Mut ist der beste aller Reisebegleiter.

Und denkt daran:

Es gibt nichts Schöneres für eine Geschichte, als zum ersten Mal erlebt zu werden ...

IMPRESSUM

© Torsten Weitze, Krefeld 2023

Torsten Weitze c/o LAUSCH medien

Bramfelder Str. 102a

22305 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage Juli 2023

Lektorat/Korrektorat: Janina Klinck | www.lectoreena.deCover: Shen Fei, Agentur Guter Punkt

Buchsatz: Catrin Sommer | rausch-gold.com

www.tweitze.de | Facebook: t.weitze | Instagram: torsten_weitze

PROLOG

Bist du dir sicher?«

Seine Frage schnitt durch ihr Selbstvertrauen wie ein scharfes Messer. Sie zögerte und sah ihr Gegenüber an. Blutverschmiert, mit zerrissener Kleidung und seinem charakteristischen unlesbaren Ausdruck in den Augen stand er da, inmitten einer der unzähligen Ruinen von Tausendgrab. Das verfallene Gebäude, in dem sie den ersten, zaghaften Schritt ihrer unsicheren Reise machen würden, war einmal ein Palast gewesen. Von welchem der vielen untergegangenen Reiche vermochte sie nicht zu sagen. Tausendgrab trug seinen Namen nicht umsonst. Und sie waren schuld an deren Zerstörung, ebenso wie jene, die vor ihnen gekommen waren, und die, gegen die sie sich nun verschwören würden.

»Ob ich mir sicher bin? Ich wünschte, ich könnte dir eine ehrliche Antwort geben«, erwiderte sie und sah sich weiter in der großen Halle um, die der Mann vor ihr ebenso sorgfältig als Schauplatz seiner Niederlage ausgewählt hatte wie das Gesicht der Gestalt, das er trug. Aristokratisch war das Wort, das die Architektur des Palastes und die Züge ihres Gegenübers miteinander verband.

Säulen, elegant und hoch, hatten die ehemals goldgesäumte Kuppel der Halle getragen, durch deren klaffendes Loch der wolkenverhangene Himmel zu sehen war. Der leichte Nieselregen, der die zerbrochenen Steinbänke und den umgestürzten Thron aus weißem Granit benetzte, verlieh diesem gefallenen Ort königlicher Macht jene Art traurige Note, die sich auch auf den Zügen des hageren Mannes vor ihr wiederfand und alles an ihm vereinnahmte, vom sorgfältig gestutzten Kinnbart bis zu den tiefen Furchen der Erschöpfung auf seinem unnatürlich symmetrischen Gesicht. Nur die Augen verrieten seine wahre Natur. Sie kannte kein anderes Wesen auf Deatril, dass mit seinem Blick zugleich Spott, Heiterkeit und Trauer vermitteln konnte. Ihm in die Augen zu sehen hieß, den Wahnsinn herauszufordern.

Und nichts anderes war ihr Plan: purer Wahnsinn, geboren aus einem Mangel an Alternativen.

Sie zog ihren Dolch.

»Also hast du nun doch eine Antwort für mich.« Zufriedenheit durchdrang jede Silbe seines Satzes.

Sie stieß zu.

Er grunzte auf. »Verdammt, diese Art von Schmerz zu spüren, ist wirklich lange her.«

»Ich habe ihn erwischt«, rief sie über ihre Schulter, bevor sie der Mut verlassen konnte. »Komm schnell.«

»Ein letztes Abschiedsgeschenk«, keuchte er und deutete auf ein Ledertuch neben dem Thron, welches einen klobig wirkenden Gegenstand verhüllte. »Du weißt, wie sehr er Trophäen liebt. Und diese wird er sich nicht entgehen lassen wollen.« Dann griff er unter seine tiefblaue Brokatweste und holte den Anhänger hervor. »Es bleibt nur noch eins zu tun.«

Sie schauderte. Ob sie ebenfalls dieses Opfer erbringen würde, wäre sie an seiner Stelle? Sie wollte dafür beten, dass sie das nie herausfinden musste, und unterdrückte ein selbstironisches, fast schon manisches Lachen. Zu wem sollte sie schon beten?

Ein einziger Ruck und es war getan. Die zerrissene Silberkette des Anhängers entglitt den zitternden Fingern des Mannes und fiel zu Boden. Dann folgte das Kleinod selbst.

»Schnell«, hauchte sie, als schwere Schritte hinter ihr ertönten. »Er ist gleich hier.« Wieder traf sie der vielschichtige Blick ihres Verbündeten. Diesmal sah sie Qual, Vorfreude und Langeweile darin. Schnell sah sie weg.

»Warte nicht auf mich. Es wird lange dauern.« Als sie wieder zu ihm hinsah, war er fort. Das Weglaufen hatte er schon immer beherrscht.

»Wo ist er?«, brüllte eine vor Wut raue Stimme hinter ihr. »Ich will ihm die Haut von seinen vielen Gesichtern abziehen!«

Sie war sich nicht sicher, ob der Neuankömmling die Wahrheit sprach oder nur ein weiteres Mal die Kontrolle über seine Emotionen verloren hatte. In letzter Zeit verschwamm diese Grenze viel zu oft. Nur einer von vielen Gründen für ihr Wagnis, das nun seinen Anfang genommen hatte. »Er ist fort. Aber vorher konnte ich ihn verwunden und ihm dies hier abringen.« Sie deutete auf den silbernen Anhänger, der die Form eines Herzens trug. Wenn man lange genug hinsah, konnte man glauben, dass das Herz langsam pulsierte...

»Das Herz des Chaos.« Abscheu und Gier schwangen in den vier Worten mit. Er trat noch dichter an sie heran. »Willst du den Anhänger für dich beanspruchen?«, hörte sie die obligatorische Frage. Und ebenso das knarzende Leder, als zwei Fäuste sich enger um Waffengriffe schlossen.

»Nein«, gab sie die einzig richtige Antwort. Das Knarzen hinter ihr verstummte. »Sperr es in deine Siegelkammer zu den anderen.«

»Gut.« Plötzlich war seine Stimme wieder ruhig. Tief und weich. So wie er immer sprach, wenn er die Herrschaft über sich selbst behielt.

Sie spürte eine große Hand auf ihrer Schulter. Überraschenderweise war es keine unangenehme Berührung, sondern voll der Empathie und Versöhnlichkeit. »Vergiss nicht, warum wir tun, was wir tun.«

Sie wusste, was sie zu sagen hatte. »Möge der Streit enden.«

»Ja. Möge der Streit enden.«

KAPITEL 1

Es war inzwischen ruhig geworden auf der sorgfältig gepflasterten Straße, an deren fernem Ende jenes herrschaftliche Haus aufragte, auf das Niri mit ihrem Kohlenkarren zuhielt.

Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden und nur noch das Echo ihrer kräftigen Strahlen tauchte die verputzten Fassaden der zweistöckigen, mit Schiefer gedeckten Fachwerkhäuser, die diesen Ortsteil Hellhalls dominierten in ein blaustichiges Zwielicht. Niri war froh darüber, sich die Straße mit niemandem teilen zu müssen, und steuerte ihren Karren mit Schwung auf die Mitte des Weges, wo das Kopfsteinpflaster noch nicht von den Rädern schwerer Kutschen in Mitleidenschaft gezogen worden war. Dort ließ sich das Gefährt viel leichter voranschieben und vielleicht würde es ihr so gelingen, diese letzte Lieferung des Tages zu vollenden, bevor die unheimlichen Laternen zum Leben erwachten, die seit Kurzem in den Vierteln der Reichen und Mächtigen die Straßen säumten. Ihr Oheim Vasdram hatte ihr erklärt, dass es tief unter der Stadt Höhlen gab, in denen brennbares Gas aus den Wänden sickerte, und dass jede der krude anmutenden, rußigen Röhren, die aus der Erde ragten und an deren Ende ein kuppelförmiges Gebilde saß, mit diesen Höhlen verbunden worden war. Bald würde das Feuertor dieser Höhlen geöffnet werden und dann würden die Laternen röcheln wie ein sterbender Pestkranker, um wenige Herzschläge später ihre Feuerlanzen bis zum Morgengrauen in den Himmel zu speien.

»Wenigstens traut sich noch niemand, diese seltsamen Rohre im Haus zu verwenden«, murmelte Niri vor sich hin. »Sonst wären Vasdram und ich bald ohne Arbeit.«

Mit einem lauten Knirschen fraß sich das Rad des Karrens zwischen zwei Steinen des gepflasterten Weges fest.

»Oh, bitte nicht«, stöhnte sie und sah sich hastig um. Noch war niemand sonst zu sehen. Die Bewohner jener Straßen, die nur als die Goldenen Schornsteine bekannt waren, duldeten nicht, dass das einfache Gesinde sie mit seinen Problemen belästigte.

Während Niri an den Griffen des hölzernen Karrens zerrte, der schwer mit Kohlestücken beladen darauf wartete, aus seiner misslichen Lage befreit zu werden, dachte sie über den Spitznamen nach, den das reiche Viertel der Hauptstadt trug. Hier war derart viel Reichtum versammelt, dass einige der Schornsteine tatsächlich mit Gold verziert worden waren. Gerüchten zufolge war es besonders wagemutigen Dieben bereits einmal gelungen, einen der Schornsteine vom Dach zu klauen. Ein Grund mehr für Niri, nicht länger als nötig hier mitten auf der Straße festzuhängen. Weder wollte sie einer jener Personen begegnen, die in der Nacht ihre ruchlose Arbeit verrichteten, noch einem Malkariten, der in ihr vielleicht eine Gaunerin sah. Dass sie in ihrer verdreckten und verschlissenen Leinenkleindung nicht hierhergehörte, würde jeder Beobachter – auch ohne Blick auf den widerspenstigen Kohlekarren – auf Anhieb erkennen.

»Verfluchter Mist«, entfuhr es ihr, als sie sich an den mit Leder umwickelten Griffen die schwieligen Handflächen wund scheuerte. Das Rad war fest zwischen zwei Pflastersteinen eingekeilt, die es wie eine Bärenfalle umschlossen hielten. Doch sie konnte es nicht riskieren, zu fest zu ziehen, denn ein neues Rad würde mehr kosten, als sie und ihr Oheim im Laufe eines Mondes verdienten.

Das lauter werdende Klappern von Pferdehufen und das charakteristische Rumpeln einer Kutsche kündigten drohendes Unheil an. Niri zog fester, ignorierte die Schmerzen in Händen und Rücken und zerrte an dem Karren, als würde ihr Leben davon abhängen. Je nach Rang und Laune desjenigen, der in der Kutsche saß, könnte Niri noch tiefer in der Klemme stecken, als ihr Karrenrad es gerade tat. Ein Kohlemädchen, das die Straße hoher Herren blockierte ...

»Heda! Aus dem Weg!«, erscholl auch schon ein Ruf, und Niris Kopf flog regelrecht herum. Ein Vierspänner, der eine geschlossene Kutsche zog, hielt mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu!

Niri erstarrte vor Angst. Jeder einzelne Muskel in ihrem Leib gefror, als würde er von einem reißenden Strom aus Eiswasser umspült werden und entzog sich für ein paar kostbare Herzschläge ihrer Kontrolle. Niri nannte diesen Zustand das Eintauchen, welcher sie heimsuchte, seit sie denken konnte. Und so blieb ihr nichts anderes übrig, als der sich nähernden Kutsche reglos entgegenzustarren.

Die schwarzen Pferde waren auf Hochglanz gestriegelt, das kostbare Ebenholz des Gefährts verschluckte das wenige Licht des Abends. Ein streng aussehender Kutscher, mit einem makellos sitzenden Hut auf dem Kopf und in eine vornehme, dunkle Livree gekleidet, deutete mit anklagendem Finger in ihre Richtung.

»Mach schon Platz«, brüllte er und hob vielsagend die Peitsche.

Endlich gab das Eintauchen sie wieder frei und umgehend begann Niri, der Aufforderung des Kutschers nachzukommen. Angstschweiß benetzte ihre Hände, sodass diese vom Leder der Griffe abglitten.

Weg! Ich muss hier weg, bedrängte sie sich und erinnerte sich eines Lieblingsspruches ihres Oheims: Ein langer Umweg ist immer noch besser als eine kurze Sackgasse.

Die Peitsche des Fahrers schnellte keine zehn Schritte von ihr entfernt durch die Luft. Das Schnauben der Pferde klang nah, viel zu nah.

Mit einem Wutschrei warf sich Niri gegen die Seitenwand des Karrens, und endlich: der Wagen gab nach.

»Weg jetzt!«, brüllte der Kutscher und ein recht hochnäsiges: »Was geht da vor?«, erklang aus dem Innenraum der Kutsche.

Mit dem Mut der Verzweiflung warf sich Niri noch zwei weitere Male gegen die Seitenwand des Karrens, genau in dem Moment, in dem das schwankende Gefährt sich von ihr weg neigte. Die Peitsche knallte erneut, diesmal direkt über ihrem Kopf und endlich gaben die Kohlen den Kampf gegen die Schwerkraft auf und begannen, über die Seite des Karrens in Richtung Straßenrand zu kullern. Niri packte das vermaledeite Gefährt umgehend am blockierten Rad und stemmte es derart hastig in die Höhe, dass es in ihrem Rücken nur so krachte vor Schmerz. Der Karren kippte vollends zur Seite und verteilte auch die letzten Kohlen auf den Pflastersteinen. Rechts ihres Missgeschicks war nun genug Platz, dass der Kutscher seine Pferde vorbeilenken konnte – so er denn wollte.

Niri senkte demütig den Kopf, wie sie es gewohnt war, und sah den Kutscher von unten herauf bittend an. Ihre Blicke trafen sich und die Missbilligung des Mannes war beinahe greifbar. Seine Finger legten sich fester um die Peitsche und für einen Moment befürchtete sie, er würde sie seinen Zorn mit ein paar wohlplatzierten Hieben spüren lassen. Doch dann schlich sich ein Funke des Mitleids in seinen Blick und er nickte ihr stumm zu.

Erleichtert aufatmend sah Niri zu, wie der Mann seine Pferde um das Chaos herumlenkte und langsam die Stelle ihres Unglücks passierte. Eine Bewegung in der Kutsche ließ Niris Erleichterung jedoch zerbrechen wie ein zu fest gepacktes Kohlestück. Flüchtig wurde der Schemen eines Gesichts erkennbar, das zwischen den roten Seidenvorhängen herausblickte und Niris Gestalt beiläufig betrachtete.

Kopf runter, Schultern hoch, Blick zu Boden! Die Befehle ihres Oheims, über viele Jahre in ihren Verstand eingebrannt, ließen sie jene devote Haltung einnehmen, die ihr schon mehr als einmal die Haut gerettet hatte. Schmutziges strähniges Haar fiel vor ihr Gesicht, doch in der Annahme, dass eine dicke Schicht Kohlestaub ihre Züge verbarg, hob sie im nächsten Moment zaghaft den Blick.

Diesmal war etwas anders.

Mit eisigem Schrecken erkannte Niri den gefährlichsten aller Ausdrücke auf den Zügen der Adligen, die zu ihr hinabsah: Interesse.

Niri murmelte eine leise Entschuldigung, die nicht mal die feinen Ohren eines Elfen hätten hören können, und verbeugte sich dabei so tief, dass es der hochgestellten Fremden unmöglich war, Niris Gesichtszüge genauer zu betrachten. Mit angehaltenem Atem fürchtete das Kohlemädchen bang jenen Ruf, der den Kutscher anhalten ließ und ihr viele Schwierigkeiten einbringen würde, aber den Göttern sei Dank blieb die Passagierin der Kutsche stumm.

Nach einem weiteren Dutzend Herzschlägen waren die Pferdehufe nur noch ein verhallendes Echo auf der ansonsten menschenleeren Straße und Niri allein mit ihrem Karren, den umherliegenden Kohlestücken und ihrem pochenden Herzen. Schnell fuhr sie sich mit den Fingern durchs Gesicht und erkannte den Übeltäter, der sie beinahe entlarvt hätte. Sie war derart schweißüberströmt, dass der Kohlestaub von ihrem Gesicht gewaschen worden war.

Gewissenhaft rieb sie sich mit ihren dreckigen Fingern über Wangen, Stirn und Kinn. »Was für ein Schlamassel«, murmelte sie.

Sie besah grimmig ihr unbeholfen verrichtetes Werk. Die linke Hälfte der Straße war übersät mit Kohlen und durch den umgekippten Karren vollends blockiert. Also hievte Niri als Erstes den Karren ächzend zurück auf seine Räder und begutachtete anschließend, ob das gewaltsame Manöver, mit dem sie das Gefährt umgeworfen hatte, ernsthafte Beschädigungen hinterlassen hatte. Niri schob den Karren probeweise einen Schritt vor und zurück, erleichtert, dass er sich genauso zuverlässig, wenn auch schwergängig, bewegen ließ wie eh und je.

»Sei dankbar für die kleinen Freuden«, zitierte sie eine Weisheit Vasdrams, auch wenn sie wünschte, er würde weniger häufig der kleinen Freude des Würfelspiels nachgehen. Dann begann sie mit der langwierigen Arbeit die Kohlen wieder einzusammeln.

Das plötzliche Gurgeln und Spucken der Laternen ließ Niri hochschrecken. Mittlerweile war es dunkel genug auf der abendlichen Straße, dass nur das Licht der Monde ihr bei ihrer Aufgabe beistand. Malkar und Wianari umkreisten einander am sternenklaren Firmament wie zwei Krieger, die sich gegenseitig eine fürchterliche Blutrache geschworen hatten.

»Besser, sie bekriegen sich dort oben als hier unten bei uns«, pflegte ihr Oheim stets zu sagen und dem pflichtete Niri von ganzem Herzen bei. Die Streitenden Götter hatten im Laufe unzähliger Zeitalter bereits genug Schaden auf Deatril angerichtet und ganze Reiche, ja gar Kontinente mit ihrem ewigen Zwist verwüstet. Das Schlimmste daran war, dass wann immer ein Gott fiel, seine Sigillen irgendwann in den Händen sterblicher Wesen auftauchten, die dann als Aethrim seine Nachfolge antraten – oder vorher von einem anderen Sigillenträger erschlagen wurden, der nach noch mehr Macht strebte. Jene Aethrim, die schließlich drei Sigillen für sich beanspruchen konnten und zu Göttern wurden, fanden sich schon bald im Widerstreit mit ihresgleichen wieder, bis einer von ihnen starb und der Kreislauf der Zerstörung von vorne begann. So war es viele Zeitalter lang gewesen. Zumindest bis der Gott Malkar aufgetaucht war ...

Das Röcheln der Laternen endete in einem fauchenden Geräusch, als Flammen aus ihrem Inneren hervorbrachen und von den kuppelförmigen Metallschirmen aufgefangen wurden, die das Feuer so weit bändigten, dass es mehr einer Lichtquelle und weniger einem Inferno glich. Doch weder der erdrückenden Hitze noch dem stechenden Geruch, welcher Niri stets flau im Magen werden ließ, konnten die skurrilen Konstruktionen Herr werden.

Niri brach der Schweiß aus und sie rümpfte nach kürzester Zeit die Nase, während sie sich damit beeilte, die letzten Kohlen einzusammeln. Das würde sie lehren, nicht noch einmal ohne Not die Mitte einer Straße zu nutzen! Hätte sie die Mühsal auf sich genommen, am unebenen Rand des Weges ihren Karren brav vor sich hinzuschieben, wäre sie längst zu Hause angekommen und würde nun eine würzige Suppe schlürfen.

»Was machst du da?« Eine befehlsgewohnte Stimme riss Niri aus ihren Selbstvorwürfen.

Sei stets höflich und ruhig, ertönte die Instruktion ihres Oheims in ihren Gedanken, verinnerlicht und allgegenwärtig. Wer schuldig tut, wird es am Ende immer sein.

Niri drehte sich langsam zu der Sprecherin um und erkannte die rote Kluft einer Malkaritin unter deren obligatorischem Kettenhemd und dazu den charakteristischen, hohen Halbhelm, der ihre Trägerin deutlich größer machte, als sie eigentlich war. Der Hammer mit dem grausam gekrümmten, in einer Spitze zulaufenden Kopf, dessen gesamte Erscheinung laut der Priester des Malkar an ein Schüreisen erinnern sollte, ruhte locker in der Rechten der stämmigen Frau, welche Niri mit einer Mischung aus echter Neugier und beginnendem Argwohn ansah.

»Mein Karren ist mir umgekippt«, antwortete Niri pflichtschuldig und schlug die Augen zu Boden, den Kopf abermals leicht gesenkt. »Ich bin dabei, hier aufzuräumen, um dann den letzten Kunden des Tages zu beliefern.«

»Des Tages?«, echote die Malkaritin amüsiert und sah demonstrativ auf die Laterne, die unmittelbar neben ihnen ihren feurigen Atem in die Dunkelheit entließ.

Niri entspannte sich dank der Heiterkeit der Ordensfrau weit genug, um ein hilfloses Achselzucken zustande zu bringen. »Es sind viele Kohlen, die eingesammelt werden wollen.«

»Hm«, machte die Malkaritin und kniff die Augen zusammen. »Zu wem willst du denn?«

Niri wusste, was die Klerikerin eigentlich meinte: Was wollte ein Kohlemädchen aus den Rußgassen in dieser Gegend? Wer hier Geschäfte machte, hatte selbst zumindest einen schicken Pferdekarren vorzuweisen. »Mein Oheim ist ein alter Bekannter des Herrn Funkenflamm. Um ihrer gemeinsamen Vergangenheit willen dürfen wir ihm seine Kohle liefern.«

»Hm«, ertönte es erneut. »Das sähe dem kauzigen Kerl ähnlich.« Die Frau schob sich den Helm aus dem Gesicht, und Niri sah dunkles Haar darunter hervorlugen. »Dann werde ich dich begleiten, damit du deine Kohlen sicher abliefern kannst«, verkündete sie.

Niri nickte und vergaß dabei nicht, eine dankbare Miene aufzusetzen. »Zu gütig, Herrin.« Doch innerlich litt sie Höllenqualen. Je länger die Frau sie beobachten konnte ...

»Dann steh da nicht rum, Mädchen«, sagte die Malkaritin streng. »Du willst doch nicht, dass deinetwegen ein Feuer in der Stadt der Schlote unentzündet bleibt, oder?«

Niri warf hastig die letzten Kohlen in ihren Karren und schob ihn gewissenhaft über das Kopfsteinpflaster, dieses Mal ganz genau darauf achtend, dass die Räder in keine Lücke zwischen den Steinen gerieten.

Die Müdigkeit in Rücken, Armen und Händen ignorierend, beförderte sie unter den wachsamen Augen der Malkaritin ihre staubige Last bis vor die Pforte des Anwesens, das Frederik Funkenflamm gehörte, dem großen Erfinder, von dem Niri durch ihren Oheim wusste, dass er eigentlich Debek Skurmik hieß. »Ein guter Name öffnet dir Tür und Tor«, hieß es immer, wenn Vasdram nach zu viel Pflaumenschnaps auf den glorreichen Aufstieg seines Freundes aus Kindertagen zu sprechen kam. »Entweder du erschaffst dir einen mit harter Arbeit und Ehrlichkeit oder du erfindest ihn einfach.«

Funkenflamm, vor seinem neuen Leben unter den Reichen und Mächtigen ein durchaus beachtlicher Schmied, hatte eine Esse erfunden, die reineres Feuer zu erzeugen imstande war als alle bisher bekannten Konstruktionen vor ihr. Und in einem Land, das tief in der Treue zu Malkar verhaftet war, dem Gott des Feuers, des Krieges und der Herrschaft, war jeder, der die Schmiedekunst voranbrachte, ein gemachter Mann. Angeblich hatten sich sogar die Zwerge des Nordens für Meister Funkenflamms Esse interessiert, auch wenn Niri das nicht glaubte. Dafür müssten die grimmigen, kurzen Gesellen erst einmal zugeben, dass ein Mensch ihnen bei der Arbeit mit Stahl das Wasser reichen konnte. Eher würden sie wohl zu Fuß über den Grund der Weißen See bis zu den Fürsteninseln laufen.

Niri schob den Karren am herrschaftlichen Torbogen aus schwarzem Basalt vorbei, welcher die mit meisterhaften Schnitzereien verzierte Eingangspforte beherbergte, hin zu der kleinen, schmalen Holztür des Dienstboteneingangs, die sich danebenschmiegte wie ein schüchterner kleiner Bruder. Sie klopfte, dabei sorgsam darauf achtend, den Kopf gesenkt zu halten und nicht zu dicht an das Licht der blakenden Fackel heranzutreten. Als sich nichts auf der anderen Seite der Tür regte, klopfte sie erneut, diesmal hartnäckiger.

Die Malkaritin stieß hinter ihr einen genervten Seufzer aus. »Beim Träger der Ketten der Herrschaft, wenn du mich hinters Licht führen willst, Kind ...«

In dem Moment öffnete sich die Tür, und Niri wäre der Gestalt des faltigen alten Dieners vor ihr beinahe dankbar um den Hals gefallen – wenn sie das nicht in noch größere Schwierigkeiten gebracht hätte.

»Eure Kohlenlieferung, werter Majordomus«, murmelte sie stattdessen mit gesenktem Kopf und einer dezenten Handbewegung auf ihren Karren.

»Du kommst spät«, knurrte der Mann, der Niri in den zwei Jahren, die sie seinem Herrn nun schon ihre Ware brachte, nicht mal seinen Namen genannt hatte. Seine rote Brokatweste mit den schlüsselförmigen goldenen Kragenknöpfen wies ihn als obersten Diener dieses Haushalts aus, und Niri verfluchte ihr Pech, dass ausgerechnet der grantige Majordomus zu dieser späten Abendzeit öffnete. Der Mann war schon an seinen besten Tagen unausstehlich gegenüber jenen, auf die er herabsehen konnte. »Komm morgen wieder«, sagte er bissig. »Oder besser noch: Komm gar nicht wieder.«

Die Malkaritin schob sich ins Licht der Fackel und der Diener schreckte einen halben Schritt vor ihr zurück. »Du kennst dieses Kohlenkind?«

»Leider. Nora heißt sie wohl, das Mündel des Kohlehändlers Vasdram«, gab er zur Antwort. Niri mahlte ob ihres falsch ausgesprochenen Namens lautlos mit den Zähnen. »Beide sind Taugenichtse, edle Herrin, die dem guten Meister Funkenflamm das sauer verdiente Gold mit ihrer minderwertigen Ware aus der Tasche lügen ...«

»Genug«, sagte die Glaubensfrau und unterstrich das Wort mit einem Ruck ihres Hammers, dessen gekrümmter Kopf gegen den Torbogen prallte. »Es besteht ein Pakt zwischen deinem Herrn und dem Eigentümer dieser Kohlen?«

Der Majordomus nickte zögerlich. Dabei sah er Niri an, als wolle er ihr an den Kragen gehen.

»Dann ehre diese Vereinbarung oder durchtrenne sie mittels vergossenen Blutes.«

Die Worte der Malkaritin ließen Niri unwillkürlich eintauchen. Ihre Hand hatte zu dem schäbigen Messer an ihrem Gürtel gleiten wollen, aber erneut fand sie sich im eisigen Würgegriff ihrer Angst wieder und konnte keinen Finger rühren.

Stattdessen beobachtete sie den alten Diener genau, sah, wie dessen Finger ganz leicht zuckten, als stellte er sich vor, wie sie Niri die Luft abschnürten. Das Gesetz Malkars war ebenso streng wie einfach: Jedwede Vereinbarung zwischen Bewohnern seines Reiches war bindend, bis sie entweder einvernehmlich oder mittels eines traditionellen Kampfes zwischen zwei Streitern der jeweiligen Parteien beendet wurde.

Der Majordomus zögerte. »Kann ich unseren Eidbrecher holen lassen?«, fragte er die Glaubensfrau.

Niri brach der Schweiß aus und sie atmete keuchend auf, als sie die Oberfläche der Angst durchbrach und der Effekt des Eintauchens ihren Körper endlich freigab. Der alte Mann wollte sie wirklich loswerden! Jedes Haus, das etwas auf sich hielt, beherbergte einen Eidbrecher, eine Person, die so versiert in der Kunst des Kampfes war, dass er oder sie in Streitfragen die Interessen des Haushalts vertrat. Malkars Reiche wimmelten daher vor gut ausgerüsteten und ausgebildeten Kriegern, ganz so wie es dem Karmesinroten Gott, wie Malkar auch genannt wurde, gefiel.

»Nein«, kam die schneidende Antwort der Frau im Kettenhemd. »Nicht dein Herr will die Verbindung lösen, die er mit dem Oheim des Mädchens hat, sondern du. Also ist es dein Kampf allein. Der Eidbrecher bleibt unbehelligt.« Sie sah ihn unter ihrem Helm heraus an, die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen. »Eid oder Blut. Entscheide dich.«

Niri fasste den Griff ihres Dolches fester und sah durch die verdreckten Haarsträhnen hindurch zu dem Mann empor, der offensichtlich hin- und hergerissen war, ob er seinen Stolz hinunterschlucken oder einen Kampf mit einem drahtigen Mädchen riskieren sollte. Niri beschloss, die Waagschale zu ihren Gunsten zu neigen.

»Wenn ich gewinne, verdoppelt Ihr den Preis, den Ihr pro Kohlestück zahlt«, sagte sie trotzig, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Dem Sieger die Beute war ein weiterer Grundsatz Malkars. Daher sollte ein Herausforderer sich seiner Sache besser sicher sein, bevor er einen Eid brach.

»Unverschämtheit«, plusterte sich der Majordomus auf. »Davon wird Meister Funkenflamm erfahren.«

»Oh ja«, sagte die Malkaritin trocken. »Das wird er.«

Niri krümmte sich innerlich. So oder so, dieser Abend könnte dem Kohlehandel ihres Oheims seinen wohlhabendsten Kunden kosten. Eine Unterhaltung zwischen einem ungehaltenen Meister Funkenflamm und Vasdram konnte nur auf eine Weise ausgehen. Ihr Oheim war ein herzensguter Mensch, aber leider mit dem Mut einer Feldmaus gesegnet. Sofort schämte sich Niri für diesen Gedanken. Sie war schließlich auch nicht für ihre Tapferkeit berühmt. Und ohne Vasdram wäre sie schon lange tot. Er gab ihr ein Heim und verbarg ihre Herkunft vor der Welt, so gut er konnte...

»Lad schon deine Kohlen ab«, knurrte der Majordomus grimmig und fischte einen kruden Schlüssel von einem Haken direkt bei der Tür. Damit schloss er die Luke auf, hinter der sich die Kohlerutsche verbarg.

Niri mühte sich ab, um ihren Karren vor das Loch zu bugsieren und in die nötige Schieflage zu bringen. Polternd rutschten die schwarzen Klumpen in die Dunkelheit hinab, und es war Niri, als würde gleichzeitig eine ebenso finstre Last von ihrem Herzen gleiten.

Der Majordomus verschloss die Luke schweigend wieder, nickte der Malkaritin noch einmal zu und verriegelte dann den Boteneingang von innen. Niri nahm stoisch zur Kenntnis, dass er sie nicht bezahlt hatte, aber sie wollte ihr Glück nicht noch mehr herausfordern, indem sie protestierte. Es war Zeit für den Heimweg. Zeit für eine Beichte.

»Moment, Mädchen«, sagte die Malkaritin, als Niri die Griffe des leeren Karrens packte.

Schicksalsergeben hielt Niri in ihrer Bewegung inne. »Ja, Herrin?«

»Komm hier her ins Licht«, forderte sie die Frau auf. Niri gehorchte. Die Glaubensfrau kannte den Namen ihres Oheims. Jetzt zu flüchten, würde alles nur noch schlimmer machen.

Eine Hand packte sie fest am Kinn, die andere schob ihr die Haare aus dem Gesicht. Das kalte Kettengeflecht der Handschuhe, die die Glaubensfrau trug, scheuerte dabei über Niris Haut. »Dachte ich es mir doch«, sagte die Malkaritin beißend. »Du bist eine von denen.«

Niri war nun schon sechzehn Jahre auf dieser Welt, aber sie wusste noch immer nicht, was sie zu dieser Anklage sagen sollte. Bisher hatte jede Antwort, die sie ausprobiert hatte, ihre Lage nur verschlimmert. Also schwieg sie.

»Vater oder Mutter?«, fragte die Glaubensfrau schneidend.

»Vater«, sagte Niri gepresst.

»Wo ist er jetzt?«

Niri unterdrückte ein Schluchzen. »Er starb in Malkars Feuer.«

»Gut.« Das zufriedene Brummen, das die Malkaritin mit diesem Wort ausstieß, brachte Niris Blut in Wallung, aber sie schloss die Augen, damit ihr Zorn tief in ihr verborgen blieb. Wie konnte ein Tod, hervorgerufen durch einen Mob, der ein Paar ob ihrer verbotenen Liebe zueinander verbrannt hatte, als gut bezeichnet werden?

»Möge der Streit enden«, flüsterte Niri ergeben jene Worte, von denen sie hoffte, dass sie zu der Malkaritin durchdrangen.

Der Klammergriff um ihr Kinn endete jäh. Niri öffnete die Augen wieder, zurückgehaltene Tränen ließen ihren Blick verschwimmen.

»Möge der Streit enden«, sagte die Glaubensfrau würdevoll und trat von Niri weg. »Und vergiss nie, dass es unser aller Herr Malkar war, der uns Frieden durch seine Herrschaft über die Götter brachte.«

Niri antwortete nicht, sondern hob die Griffe ihres Karrens an und sah fragend zu der Malkaritin herüber. Die scheuchte das Kohlemädchen mit einem Ruck ihres Kinns fort. Sofort flüchtete Niri, so schnell es ihr möglich war, die Straße entlang, den leeren Karren polternd vor sich herschiebend.

»Kind«, erscholl die Stimme der Malkaritin, und Niri hasste ihn dafür, dass ihr Körper mitten im Schritt eintauchte. »Denk an die Lektion, die dir deine Eltern mitgaben. Manches Blut sollte in Vergessenheit geraten. Du willst doch nicht ebenfalls im Feuer enden.«

Niri stand einfach nur da und wartete auf das Ende der lähmenden Kälte in ihren Muskeln. Als das Gefühl sie schließlich freigab, hastete sie in die Nacht hinein, ungesehene Tränen auf den Wangen und unausgesprochene Flüche auf den Lippen.

Die Rußgassen umarmten Niri wie ein alter Bekannter, der sich freute, das Kohlemädchen wiederzusehen. Enge, von Kohlestaub verdreckte Gassen bildeten ein verzweigtes Wirrwarr zwischen gedrungenen, sich baufällig aneinander lehnenden Häusern. Nur wenige waren aus Stein gebaut, die meisten bestanden aus mit Lehm verkleidetem Holz. Hier gab es keine neumodischen Feuerrohre, die aus dem Boden ragten oder auch nur Fackeln. Die Rußgassen waren ein Ort, an dem Feuer gemieden wurde, so gut es eben ging. Dafür standen an jedem Haus Eimer mit Sand oder Wasser bereit, denn ein Brand in den Rußgassen bedeutete, dass die hier für den Rest der Stadt lagernden Kohlen in Brand geraten könnten. Und auch wenn Niri glaubte, dass die Malkariten tief in ihrem Inneren ein loderndes Inferno jubilierend begrüßen und als Zeichen ihres Gottes feiern würden, wäre der Rest der Bevölkerung Hellhalls alles andere als begeistert von einem Großbrand in ihrer Stadt, der mit tödlicher Sicherheit nicht an den Grenzen der Rußgassen Halt machen würde.

Klappernd fuhr der Karren über das grobe Pflaster der Gasse, an deren Ende Niri das kleine Licht einer Sturmlaterne erblickte, die durch das offen stehende Doppeltor eines schäbigen Steinhauses schien und neben dem Kohlenvorrat ebenso einen improvisierten Tisch, die als Kochstelle und Wärmequelle fungierende Kohlepfanne sowie zwei Schemel beleuchtete. Einer von ihnen war von einem hageren Schemen besetzt, der seinen schmalen Kopf in ihre Richtung drehte. Niri lächelte, auch wenn sich ihre Stirn dabei schuldbewusst in Falten legte. Ihr Oheim hatte den Laden also noch nicht geschlossen und wartete auf sie. Neben seiner im Laternenschein dahockenden Gestalt stapelten sich die Kohlen und nahmen die östliche Hälfte des Erdgeschosses ein, das bei geöffneten Toren seiner gesamten Nordwand beraubt war. Natürlich würden um diese Zeit weder Diener eines herrschaftlichen Hauses noch gewöhnliche Einwohner Hellhalls mehr die nächste Kohlenlieferung in Auftrag geben, aber ihr Oheim hatte den eisernen Grundsatz, die Tore erst zu schließen, wenn Niri sicher heimgekehrt war.

»Da bin ich«, schnaufte sie schon von Weitem.

Vasdram zuckte zusammen. »Nicht so laut. Denk an die Nachbarn.«

Niri musste unwillkürlich lächeln. »Ich denke, die ärgert unser quietschender Karren mehr als meine Stimme.«

Ihr Oheim stand von dem Schemel auf und kam zu ihr herüber, um ihr dabei zu helfen, den Karren für die letzten Schritte anzuheben, damit sein Klappern nicht länger die engen Gassen beschallte. »Auf den Karren dürfen sie auch böse sein«, raunte er dicht neben ihrem Ohr. »Aber nicht auf dich.«

Niri unterdrückte ein Seufzen. Er hatte natürlich recht. Ihr Geheimnis war zwar in den umliegenden Häusern bekannt – oder zumindest mehr als eine leise geflüsterte Vermutung, es gab jedoch keinen Grund für sie, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen.

Vasdram griff nach einem der schweren Torflügel und begann ihn grunzend zuzuziehen. »Du kommst spät.«

Niri nickte stumm und mühte sich mit ihrer Hälfte der Tür ab. Was sie zu erzählen hatte, blieb besser innerhalb der Wände ihres Zuhauses.

Vasdram legte den Riegel vor und deutete auf den Tisch, an dem er gesessen hatte. Zumindest nannte Niri das aufgebockte und ramponierte Brett so, das sie letztes Jahr in einem aufgegebenen Haus entdeckt hatte, von seinen Bewohnern verlassen, um ihr Glück außerhalb der harten Realität Hellhalls zu suchen. Gerne hätte sie noch zwei der dort verlockend wartenden Schemel mitgenommen, aber nachdem sie schweißüberströmt den Tisch heimgeschafft hatte, waren bereits andere Aasgeier über das übrige Inventar des Hauses hergefallen. In den Rußgassen wurde nichts verschwendet, sondern alles gesammelt und an neue Orte verteilt, beinahe wie in einem vor Leben brodelnden Ameisenhaufen.

Vasdram drehte das Licht der Laterne auf, woraufhin Niri ihn das erste Mal an diesem Abend mehr als nur schemenhaft erkennen konnte. Die schwarzgrauen Locken fielen dem hageren, hochgewachsenen Mann in sein von vielen Furchen gezeichnetes müdes Gesicht. Die braunen, mild blickenden Augen musterten ihrerseits das Gesicht des Mündels. Niri entging nicht die Verfärbung auf der rechten Wange ihres Oheims. Anscheinend war sein Tag ebenso unerfreulich verlaufen wie ihr Abend.

»Was ist passiert?«, fragte sie besorgt, nicht ohne den Hintergedanken, ihre eigenen Neuigkeiten ein wenig länger für sich behalten zu können.

»Ach, weißt du ...«, begann Vasdram, bevor seine Worte verklangen und von einem entschuldigenden Lächeln abgelöst wurden, dass Niri nur zu gut kannte.

Wut stieg für einen Moment in ihr auf, die jedoch tiefem Mitgefühl wich. »Ach, Oheim! Hattest du schon wieder Pech beim Würfelspiel?«

»Pech? Ich hatte eine Glückssträhne, ganz ehrlich ...« Wieder verlor sich seine Stimme.

Niri schluckte ihren Kummer hinab. Solange sie ihren Oheim kannte, lief er jener großen Glückssträhne hinterher, die sein Leben zum Besseren wenden würde. Sie wusste nicht besonders viel über sein Leben aus der Zeit, bevor er sie aufgenommen hatte, aber der traurige, manchmal geradezu hungrige Ausdruck in seinen Augen, wenn er von einer Zukunft ohne Geldsorgen und mühsamer Arbeit sprach, war bereits von ihrem ersten gemeinsamen Tag an Teil seiner Natur gewesen. Niri glaubte fest daran, dass Vasdram zu gutmütig für diese Welt war – oder zumindest für jene Region Deatrils, in die das Schicksal ihn verschlagen hatte. Vielleicht wäre er unter den Wellenelfen an den Ufern der Gefrorenen Sichel glücklich geworden. Es hieß, dass sie auch Menschen und gar Wildlinge an ihren Küsten duldeten, solange diese den Wasserdrachen respektvoll begegneten, die die Lebensgrundlage des seefahrenden Volkes bildeten.

»Wie viel?«, fragte sie, so wie jedes Mal, wenn ihr Oheim dem Sirenengesang des Glücksspiels nachgegeben hatte.

»Zwei Goldmünzen«, gestand er zerknirscht.

»Zwei Gold ...«, echote Niri keuchend. Das war mehr, als sie in einem Mond verdienten! Normalerweise verspielte Vasdram ein paar Kupferlinge, manchmal einen Silbertaler, aber niemals Gold!

Bis jetzt.

Vasdram machte eine beschwichtigende Geste. »Wir können das bezahlen«, sagte er hastig, und Niris Verdacht, wie ihr Oheim die Blessur in seinem Gesicht erhalten hatte, erhärtete sich. Wer seine Spielschulden nicht begleichen konnte, bekam einen schmerzhaften Denkzettel, dies schnellstens nachzuholen. Vasdram war im Gegensatz zu manch anderem Unglücksvogel noch gut davongekommen, da er den Ruf besaß, extrem zuverlässig zu sein. »Mit dem, was du von Meister Funkenflamm erhalten hast, kann ich meine Schulden aus der Welt schaffen.«

Jetzt war es an Niri, schuldbewusst dreinzuschauen. Besorgnis huschte über die Züge ihres Oheims. »Was ist passiert, mein Kind?«

»Der Karren ist bei den Goldenen Schornsteinen stecken geblieben«, sagte Niri zerknirscht. »Als dann eine Kutsche kam ...« Sie unterbrach sich, um ihre Gedanken zu ordnen. »Ich konnte den Karren rechtzeitig zur Seite schaffen«, erzählte sie weiter. »Aber dafür musste ich ihn umwerfen und hinterher die Kohlestücke wieder einsammeln. Daher bin ich so spät.«

Vasdram schenkte ihr einen wissenden Blick. »Das ist aber noch nicht alles, oder?«

Niri kniff die Lippen zusammen. Sie wollte die Worte nicht aussprechen. »Ich wurde erkannt«, rang sie sich schließlich ab. Ihr Oheim seufzte traurig und Niri beschloss, es hinter sich zu bringen. »Von einer Malkaritin.«

Vasdram sank auf einen der Schemel und wirkte plötzlich wie ein Häufchen Elend. »Sie kennt deinen Namen?«

Niri nickte. »Der Majordomus, der mich noch dazu beinahe herausgefordert hätte, verriet ihn ihr. Er sagte ihn zwar falsch, aber an deinen Namen hat er sich richtig erinnert.«

Vasdram sah sie nicht an, sondern auf seine Hände hinab, die er nervös knetete. »Bist du dir sicher, dass sie weiß, was du bist?«, fragte er schließlich.

»Ihre Worte waren eindeutig«, versicherte Niri ihm voller Bitterkeit.

»Aber sie hat dich gehen lassen?«

Niri nickte. »Sie war wohl keine Eiferin.«

Vasdram lächelte schwach. Noch immer sah er sie nicht an »Malkar sei Dank.«

Niri wusste, dass er von ihr erwartete, dass sie in das Stoßgebet mit einstimmte, aber da die größte Gefahr für ihr Leben von den Anhängern des Karmesinroten Gottes ausging, konnte sie sich nicht dazu überwinden, ihm zu danken.

Ihrem Oheim entging ihr Schweigen nicht und er blickte sie streng an. »Niri!«, sagte er auffordernd, aber sie biss nur die Zähne zusammen und schüttelte stur den Kopf. Vasdram wartete noch einige Herzschläge, bevor er abermals seufzte. »Geh und wasch dich«, sagte er. »Dann komm herunter und iss etwas. Es wird wohl Zeit, dass ich dir erneut vom Streit der Götter erzähle. Unsere Geldsorgen können warten.«

Als ob ich nicht schon oft genug davon gehört hätte, warum diese Welt so ist, wie sie ist, dachte Niri und unterdrückte einen Fluch, der ihr auf den Lippen lag. Ihr Oheim war geradezu besessen von den Geschichten über die Streitenden Götter und ein glühender Verfechter von Malkars Frieden. So sehr Niri die Überzeugungen Vasdrams störten, so sehr boten sie ihr auch den nötigen Schutz, solange sie unter seinem Dach lebte. Seine Frömmigkeit glich in den Augen vieler Nachbarn ihren angeborenen Makel wieder aus.

Niri ging schweigend in den hinteren Teil des Ladens, wo eine Steigleiter senkrecht in einem dunklen Loch in der Decke verschwand. Als Kind hatte Niri sich regelmäßig vor der Finsternis gefürchtet, die sie dort oben erwartete, und so hatte Vasdram häufig einige Kohlen zum Glühen gebracht und dem ängstlichen Kind in einer Pfanne mitgegeben, damit das schwache Licht ihr Trost spendete. Mittlerweile fand Niri die Dunkelheit am oberen Ende der Sprossen tröstlich und fühlte sich unwohl und verletzlich, wenn auf dem Dachboden Licht vonnöten war. Dass ausgerechnet heute Waschtag war, schmeckte ihr gar nicht, aber vielleicht war es ganz gut so, dass sie der Wahrheit in ihr unverschleiertes Gesicht starren musste.

Behände kletterte sie die Leiter hinauf und genoss einen Moment die Dunkelheit und Stille, die sie umfing, kaum dass sie auf dem gedrungenen Dachboden angekommen war, auf dem sie und ihr Oheim ihre mit Stroh gefüllten Schlaflager untergebracht hatten. Hier oben, in ihrem winzigen Reich, fand sie sich blind zurecht. Daher entzündete Niri die Kerze auf der Truhe zwischen den Betten ohne jeden Fehlgriff. Der wachsgetränkte Docht glomm auf und verbannte die tröstliche Finsternis in die Ecke des Dachbodens. Eine große, mit Wasser gefüllte Holzschüssel stand bereit, daneben lag der saubere Lappen, mit dem Niri die vielen Schichten von Schmutz und Kohlenstaub von ihrer Haut zu waschen gedachte.

»Danke«, rief sie pflichtschuldig hinab.

»Und sei gründlich«, ertönte die Antwort von unten, deren strenger Tonfall die junge Frau binnen eines Herzschlags wieder in ein kleines Mädchen verwandelte. »Der alte Dreck muss ab, damit der neue seine Aufgabe erfüllen kann.«

»Ja, Oheim.«

Niri zog sich aus und begann ihr Ritual. Bedächtig und gewissenhaft strich sie mit dem nassen Lappen über jeden Fingerbreit ihres Körpers, bis all der Schmutz fort war, der ihre Herkunft vor beiläufigen Blicken verbarg. Helle Haut kam zum Vorschein, ebenso die Konturen ihrer sehnigen Statur und natürlich auch ihr Gesicht und ihre Haare.

Nachdem Niri mit dem Waschen fertig war, schaffte sie es beinahe, dem Drang zu widerstehen, die gemeinsame Truhe voller Habseligkeiten zu öffnen, aber scheiterte dann doch. Sie schob die schlichte Holzschatulle zur Seite, in der ihr Oheim Erinnerungstücke an seine jüngeren Tage verstaut hatte, und kramte unter ihrem grünen Leinenhemd für besondere Festtage jenes Kleinod hervor, das sie sowohl zu lieben als auch zu hassen gelernt hatte. Oder besser, den Anblick, den es Niri bot.

Der silberne Teller, auf der einen Seite pechschwarz angelaufen und zerkratzt, aber auf der Unterseite auf Hochglanz poliert, reflektierte das schwache Licht und damit auch Niris Erscheinung. Ungewöhnlich metallisch schimmerndes, goldenes Haar, das sie normalerweise mit Kohlenstaub einrieb, damit es stumpf und strähnig wirkte, floss bis auf ihre Schultern herab. Ebenmäßige Züge mit weit auseinanderstehenden, großen tiefgrünen Augen, eine gerade Nase, hohe Wangenknochen und ein sanft zulaufendes Kinn, das ihrem Gesicht eine dreieckige Kontur gab. Dazu Haut, die aussah, als wäre sie seit einem Jahr nicht von der Sonne geküsst worden. Keine dieser Äußerlichkeiten wäre für sich genommen auffällig gewesen. Es gab unzählige Menschen, die einzelne jener Merkmale aufwiesen und ein gewöhnliches Leben führten. Aber die Kombination all dieser Eigenschaften brandmarkte Niri als ein Wesen, durch dessen Adern nicht nur menschliches Blut floss.

Sie war eine halbe Aeldae. Und damit ein Mitglied jenes Volkes, welches die Menschen der Splitterlande über Jahrhunderte als Sklaven gehalten hatte – bis Malkar den mächtigen Shalvinhur im Zuge des Streits der Götter vor den Toren Aelderheyms niedergestreckt und die Herrschaft der Aeldae beendet hatte. Die Menschen hatten sich aus ihren Ketten erhoben und eine unbarmherzige Jagd auf ihre Peiniger begonnen, bis Diener und Herrscher die Plätze getauscht hatten. Selbst heutzutage konnte es noch ein Todesurteil bedeuten, von Eiferern als Aeldaeblütige entlarvt zu werden. Also begann Niri seufzend damit, neuen Ruß auf ihre helle Haut und metallisch glänzenden Haare aufzutragen, um im schmutzigen Grau der Unscheinbarkeit zu versinken.

Vasdram nickte anerkennend, als Niri die Leiter zum Erdgeschoss hinabkletterte. »Schön sauber und schmutzig bist du«, wiederholte er den Scherz, den er schon so oft nach ihrer wöchentlichen Reinigung von sich gegeben hatte.

Niri schenkte ihm ein halbherziges Lächeln und setzte sich auf ihren Schemel. Er war etwas flacher als der ihres Oheims und als Kind hatte er gut zu ihr gepasst, aber seit einigen Monden war ihr das Möbel zu niedrig geworden. »Wollen wir essen?«, fragte sie und schielte zu dem eisernen Topf hinüber, der über der Pfanne glühender Kohlen hing und dessen Inhalt vor sich hin blubberte und ein würziges Aroma verbreitete. Die junge Frau tippte auf einen Möhreneintopf und schnupperte verstohlen in dessen Richtung. Ihr Magen meldete sich lautstark und Vasdram schmunzelte.

»Wir können auch während des Essens über Malkars Frieden reden«, sagte er mit einem gutmütigen Blick auf Niris Bauch. »Bevor du mir noch vom Schemel rutschst.«

Niris Hoffnung, um eine weitere Lektion in Sachen Götter herumzukommen, zerplatzte wie eine jener Seifenblasen, die sich manchmal auf dem Wasser ihrer Waschschüssel bildeten. »Ja, Oheim«, sagte sie ergeben und fischte die beiden Holzschalen und zwei Löffel unter dem Ledertuch hervor, wo sie tagsüber ruhten, sicher vor dem Kohlestaub, der unweigerlich alle Habseligkeiten im Erdgeschoss bedeckte. Seit fünf Jahren sprach Vasdram nun schon darüber, eine Zwischenwand einbauen zu lassen, die den großen Berg aus Kohle von ihrem Wohn- und Essbereich trennen würde, aber es war nie genug Erspartes zusammengekommen.

Vasdram nahm mit einem dankbaren Nicken eine der Schüsseln entgegen, die Niri inzwischen befüllt hatte, und sah ihr geduldig dabei zu, wie sie den ersten Löffel des Möhreneintopfes hinunterschlang. Die warme, breiige Masse besaß eine starke Kümmelnote, die wohl den Geschmack der mehligen Möhren übertünchen sollte.

»Also, mein liebes Kind«, begann Vasdram mit jener tragenden Stimme, in der er stets über die Götter sprach. »Als die Welt noch jung war ...?«

Niri seufzte und schob sich schnell noch einen zweiten Löffel Eintopf in den Mund. »Müssen wir wirklich darüber sprechen – schon wieder? Ich kenne alle Geschichten der Götter in- und auswendig.«

Mahnend ließ Vasdram einen Finger in die Höhe schnellen. »Du hörst ihre Geschichten, aber anscheinend verstehst du sie noch immer nicht«, maßregelte er sein Mündel. »Also: Als die Welt noch jung war ...?«

Niri ergab sich mit hängenden Schultern ihrem Schicksal. »... gab es die acht Aeth«, leierte sie herunter. »Sie trafen sich an der Langen Tafel und wachten über die Regeln dieser Welt. Die Magie, das Leben, selbst der Tod waren ihnen unterworfen.«

Vasdrams Züge wurden milder. »Richtig. Und die Namen der Aeth waren?«

Protestierend öffnete Niri den Mund, aber als Vasdrams Augen warnend schmaler wurden, fügte sie sich. »Das Große Herz, Der Fluss der Zeit, Das Webrad, Das Firmament, Die Stimme aller Bücher, Die Seelenhirtin, Der Allumfängliche und Die Baumeisterin.« Sie aß schnell einen weiteren Löffel Eintopf und schluckte mit ihm zusammen ihren Widerwillen herunter, über Dinge reden zu müssen, die mehr als zehn Zeitalter in der Vergangenheit lagen. Sie bezweifelte, dass es mehr als zwei Dutzend Einwohner Hellhalls gab, die sämtliche Namen der Aeth kannten. Dieses Wissen war so nutzlos wie Kohlenstaub im Trinkbecher. Seufzend schalt sich Niri für diesen Gedanken, denn nun hatte sie Durst.

»Sehr gut, Niri«, lobte Vasdram. »Dann weiter: Die acht Aeth hegten und pflegten Deatril und seine Lebewesen während der Zeit der Ruhe, bis...?«

Niri legte den Kopf in den Nacken und versuchte sich an so viele Details wie möglich aus ihren Lektionen zu erinnern. Vielleicht würde ihr Oheim nach einer ausführlichen Antwort lockerlassen. »... bis Das Große Herz und Die Baumeisterin sich zusammentaten, um ein Kind zu erschaffen, das ihre Liebe zueinander symbolisieren sollte. So groß war ihre Freude über das Wesen, das ihrer Zuneigung zueinander entsprungen war, dass sie ihm die Herrschaft über einen Teil der Schöpfung zum Geschenk machten. Sie formten eine Harfe, die die Harmonie der Welt repräsentierte, und schenkten sie ihrem Sprössling, der damit zum ersten ... Aethrim der Welt wurde.« Niri konnte nicht anders, als zu erschaudern und in ihrer Erzählung zu stocken.

Vasdram aß langsam von seinem Teller und schaute sie auffordernd an. »Diese Harfe war die erste aller Sigillen, ein Splitter der Macht und des lebendigen Willens der Aeth und damit die pure Essenz eines Teils der Schöpfung«, half er ihr weiter, da er ihr Zögern fehlinterpretierte.

Niri schob ihr Essen fort. Der Anfang der Erzählung war leicht, aber je weiter sie voranschritt, umso mehr wurde sie zu jener Realität, in der alle Kreaturen Deatrils lebten, vom kleinsten Insekt bis zum mächtigsten Drachen. »Die anderen Aeth wurden neidisch auf die Liebe zwischen dem Aethrim und seinen Eltern, also begannen sie miteinander, ihre eigenen Aethrim zu erschaffen. Doch da die Harmonie dieser Welt, die bisher ein Teil der Aeth gewesen war, sich nun als Sigille im Besitz des ersten Aethrim befand, und sich dieser nicht an den Werken der Aeth beteiligte, fehlte es den neuen Schöpfungen der Aeth an eben jener so wichtigen Harmonie. Und so entbrannte ein bizarrer Wettstreit darum, wer das perfekte Kind, den vollkommensten Aethrim erschaffen konnte, wodurch mehr und mehr Macht der Aeth in Form von Sigillen an ihre Nachkommen weitergegeben wurde.« Niri sah Vasdram in die Augen, das flackernde Zwielicht der kleiner gewordenen Laternenflamme warf tiefe Schatten auf seine Züge. »Die Zeit des Sterbens begann«, fügte sie flüsternd hinzu.

»Die Acht Aeth vergingen«, fuhr Vasdram fort, Trauer lag so deutlich in seinem Blick, als wäre er vor all den Zeitaltern persönlich anwesend gewesen und hätte die Schöpfer der Welt sterben sehen. »Zu viel ihrer Macht hatten die Aeth an ihre Kinder fortgegeben und so schwanden die Acht Aeth dahin und ließen all ihre Sigillen in den Händen der Aethrim zurück.« Er verfiel in Schweigen und sah Niri nicht länger an, doch sie wusste, dass er ihr erst erlauben würde, ins Bett zu gehen, nachdem die Erzählung beendet war. Denn der Teil, der Niri direkt betraf – jener, der ihrer aller Lebenswirklichkeit geworden war –, kam erst noch.

Sie holte tief Luft und ließ sich vom Wissen in ihrem Inneren tragen. »Es dauerte nicht lange, bis die Aethrim den Wettstreit, den ihre Eltern begonnen hatten, mit immer extremeren Mitteln fortsetzten. Jede und jeder unter ihnen wollte beweisen, würdig zu sein, die anderen an der Langen Tafel anzuführen.« Niris Stimme wurde ungewollt dumpfer, hoffnungsloser. »Und so begann die Zeit des Zwists. Die Aethrim bekämpften einander, rangen um die Sigillen ihrer Brüder und Schwestern und machten schließlich auch vor Mord nicht Halt.« Niri zögerte. »Können wir auf dem Dach weiterreden?«, fragte sie ihren Oheim. »Die Wände des Hauses erdrücken mich.«

Vasdram nickte und erhob sich gemeinsam mit Niri. Schweigend stiegen sie erst die Leiter zum Dachboden hinauf und dann durch eine kleine, zweifach verschlossene Luke vorsichtig auf das mit tönernen Schindeln gedeckte Dach, wo zum Dachsattel hinführende Stiefelkratzer den Lieblingsplatz des alten Mannes und seines Mündels verrieten.

Ächzend ließ sich Vasdram nieder und Niri glitt neben ihn. Die Nacht begann abzukühlen und sie fröstelte unwillkürlich, als eine Brise ihr dünnes Leinenhemd und die verschlissenen Beinlinge nahezu mühelos durchdrang. Trotzdem war Niri an keinem anderen Ort lieber als auf dem Dach ihres bescheidenen Heims. Hier oben war sie sicher vor neugierigen Blicken, denn das Satteldach war hoch und die Gassen eng. Hier oben konnte Niri sie selbst sein. Die Worte fühlten sich seltsam an, denn wer war sie schon, außer ein dreckiges Kohlemädchen in der größten Stadt der Splitterlande. Sie sah zu Vasdram hinüber, der einen Arm hob, ein stummes Angebot, sich an ihn zu schmiegen. Glücklich kam sie der Einladung nach und genoss die Wärme, die der alte Mann ausstrahlte – auch wenn er fürchterlich streng roch.

Sie rümpfte übertrieben die Nase. »Diese Waschschüssel hätte eigentlich für dich reserviert sein sollen. Ein Wunder, dass du nicht schon vor dem Würfelspiel verdroschen wurdest, gleich nachdem du dich zu deinen Mitspielern gesetzt hast.«

Wissende Augen betrachteten sie unter struppigen, grauen Augenbrauen. »Niri«, sagte Vasdram sanft. »Du lenkst ab.«

Das Kohlemädchen seufzte. »Mehrere Zeitalter lang ...«

»Mindestens fünf«, korrigierte sie ihr Oheim.

Sie rollte mit den Augen. »Mindestens fünf Zeitalter lang kämpften die Aethrim miteinander um die Vorherrschaft der Langen Tafel und ihre Sigillen wanderten von einer Hand in die andere. Bei jeder Inbesitznahme durch einen Aethrim entbrannte jedoch ein Wettstreit des Willens zwischen dem Träger und seiner neuen Sigille, wer von beiden den anderen dazu bringen konnte, sich anzupassen. Dabei entdeckten die Aethrim, dass ihre Kraft mit jeder Sigille, die sie meisterten, um ein Vielfaches zunahm. Wer drei der Sigillen in sich vereinen konnte, wurde zum Gott erklärt, auch wenn das hehre Ziel, zu einem Aeth zu werden, selbst ihnen nicht zuteilwurde und damit wohl auf ewig verloren ist. Jene Sigillen, die nach einem Kampf zwischen zwei Aethrim aufgrund von Verschmähung oder Unvermögen ungemeistert blieben, lösten sich auf, um in den folgenden Jahren in irgendeinem Winkel Deatrils neu aufzutauchen, wo sie von all jenen Sterblichen gefunden werden konnten, die eine besondere Verbindung zu den unbeanspruchten Kräften der Schöpfung besaßen.«

»Du vergisst das Wichtigste«, ermahnte Vasdram sie. »Die Verwüstung Deatrils. Die Kämpfe zwischen den Aethrim blieben nicht ohne Schaden in unserer Welt, über die sie eigentlich wachen sollten. Das eindrucksvollste Beispiel dafür ist der Fall des Charman: Unser Kontinent, der einst alle Völker Deatrils beherbergt hatte, zerbrach, als Charman, der selbst ernannte Gott der Sonne, von der Langen Tafel hinab auf die Welt geworfen wurde. Oder denken wir an das Ewige Biest, jenes wütende Raubtier wahlloser Zerstörung, das zwar Sigillen, aber keinen Verstand besaß. Es erhob sich viele Male in immer neuer Form und wurde ebenso oft erschlagen, nur um immer wieder auf unerklärliche Weise aus jenen Sigillen, die zu lange von den Aethrim unbeansprucht blieben, neu zu entstehen. Tausendgrab, das Land der toten Reiche, hat mehr Zivilisationen durch Zweikämpfe der Aethrim sterben sehen, als es Blätter in einem Wald gibt ...«

»Also das ist eine Übertreibung«, sagte Niri kategorisch. »Ich wette, es waren nicht mehr als fünfzig Reiche, die dort aufstiegen und wieder in Vergessenheit gerieten.«

»Selbst wenn, ist dir diese Zahl nicht hoch genug?«, fragte Vasdram eindringlich.

Niri nickte mit zerknirschter Miene. Sie selbst litt schon ihr ganzes Leben unter dem Fall eines einzigen Reiches: Aelderheym, dessen gleichnamiger Königssitz als ruinengesäumte Geisterstadt noch immer im Zentrum der Splitterlande ruhte. Wäre Shalvinhur damals als Sieger über Malkar hervorgegangen, wie anders wäre ihr Leben wohl verlaufen ...? »Und genau daher sollten wir dankbar sein, dass Malkar das Unmögliche gelungen ist, indem er alle Aethrim und Götter, die sich ihm widersetzten, erschlug und ihre Sigillen in einer Siegelkammer wegschloss, die er aus dem Metall eines herabgefallenen Sterns schmiedete. Seit über dreihundert Jahren hat sich kein Aethrim mehr aus den Reihen der Sterblichen erhoben, da es keine Sigillen mehr gibt, die entdeckt werden könnten. Sie alle sind sicher verwahrt in göttlichen Händen oder liegen in Malkars Kammer verschlossen.«

Niri sah noch immer zum Himmel empor und beobachtete die Monde, welche zeigten, dass sich zwei Götter an der Langen Tafel aufhielten. Die kleine bleiche Wianari umkreiste langsam den großen blutrot scheinenden Malkar. Ob die Göttin des Lebens glücklich war mit ihrem Los, die Herrschaft jenes Gottes anzuerkennen, der nicht nur die Mitglieder der Langen Tafel, sondern weite Teile Deatrils in einen Diktatfrieden gezwungen hatte? Xul-Baar und der Herr der List – auch als Meister der Tücke oder der Unstete Gott bekannt – waren die einzigen anderen Götter, die noch am Leben waren, und beide waren schon lange nicht mehr am Himmel gesehen worden, was bedeutete, dass sie auf Deatril wandelten und der Langen Tafel fernblieben. Während Xul-Baar in seinem von Bergen gesäumten Reich Gottkönig spielte, war der Herr der List weiterhin auf der Flucht vor Malkar. Niemand konnte sagen, wo der Unstete Gott sich aufhielt oder welche Maskerade er gerade trug ...

»Du träumst«, sagte Vasdram mürrisch. »Kein Wunder, dass du nicht begreifst, welchen Segen Malkar uns gebracht hat.«

»Etwa den Segen, dass meine Eltern in seinem Namen dem Feuer zum Opfer fielen?«, stieß Niri erbittert aus, bevor sie sich beherrschen konnte. Sie wollte sich von Vasdram lösen, aber er klammerte sich an ihr fest. Mittlerweile war sie groß und kräftig genug, um freizukommen, wenn sie es gewollt hätte, aber nicht, ohne ihrem Oheim wehzutun, also blieb sie, wo sie war.

»Ich rede von dem Segen einer Welt, die nicht von einem auf den anderen Tag aus den Fugen gerät«, raunte er ihr ins Ohr. »Einer Welt, in der keiner ihrer Bewohner fürchten muss, dass noch in derselben Nacht, in der man seine Kinder zur Ruhe bettet, ein Gott an der Langen Tafel getötet wird und sein Leichnam vom Himmel stürzt.«

Niri schluckte unwillkürlich und wieder glitt ihr Blick zu den Monden. Wenn Aethrim sich auf dem Antlitz Deatrils bekriegten, fielen Städte oder Landstriche ihrem Wüten zum Opfer. Wenn sie sich an der Langen Tafel gegenseitig das Leben nahmen, stürzten die Monde der Sterbenden aufs Land oder ins Meer. Niri wusste aus den unzähligen Geschichten ihres Onkels über die Zeit des Zwists, dass beide Varianten verheerend für Deatril gewesen waren. Sie musste Malkars Verdienste zähneknirschend anerkennen, aber deswegen würde sie seine Gesetze trotzdem niemals gutheißen: Zweikämpfe, um Streitigkeiten zu schlichten, Unterwerfung oder den Tod durch das Feuer. Dazu die Gleichgültigkeit, mit der er seine Anhänger auf Deatril gewähren ließ, solange sie nur jenen simplen Weisungen folgten. Malkar war wie ein gleichgültiger Kerkermeister, der ganz Deatril in eine dunkle Zelle voll blutiger Gewalt weggesperrt hatte, um es vor der vollständigen Verwüstung zu bewahren.

»Malkar sei Dank«, sagte sie schließlich jene Worte, von denen sie wusste, dass ihr Oheim sie hören wollte. Dass sie das Stoßgebet auf eine halbherzige Weise sogar ehrlich meinte, ließ sie innerlich zerrissen zurück. Ihre Eltern waren tot, verbrannt in Malkars Feuer, welches von einem wütenden Mob entzündet worden war. Der Feuergott war nicht eingeschritten, ihm waren die Gräuel seiner Anhänger gleichgültig. Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben wünschte sich Niri, in einer weniger verdrehten Welt zu leben. Es war, als hätten die Aethrim mit ihren ewigen Kämpfen nicht nur das Antlitz Deatrils, sondern auch die Herzen seiner Bewohner verwüstet und vernarbt.

»Na siehst du«, brummte Vasdram, froh darüber, dass sein Mündel Malkar den nötigen Respekt entgegenbrachte. »Ich wusste, dass ein Gespräch über die Zeit des Zwists dich zur Vernunft bringen würde.« Sein Arm um Niris Schultern war nun nicht mehr vor Anstrengung angespannt, sondern voller Sanftheit. »Vielleicht erleben wir sogar noch, wie Malkar den Streit der Götter ein für alle Mal beendet, indem er Xul-Baar und den Herrn der List von seiner Vorherrschaft überzeugt, so wie ihm das bei Wianari gelungen ist.«

»Ja, vielleicht«, echote Niri ohne große Überzeugung. »Glaubst du...«

Ein lautes Donnern, das von der Eingangstür des Hauses zu ihnen hinaufschallte, ließ sie innehalten.

»Vasdram!«, schnarrte eine Stimme, die jede Silbe mit einem abgehackten Akzent ausstieß. Der Sprecher musste aus dem fernen Klippbruch stammen, dem Land verwitterter Burgen und zäher Söldner. »Mach auf und zahl deine Schulden.«

Ihr Oheim verharrte stumm und reglos und Niri wagte nicht einmal, tief zu atmen. Jene Goldstücke, die Vasdram dem ungebetenen Gast schuldete, ruhten noch immer in den Taschen Meister Funkenflamms. Wollte ihr Oheim keine weiteren Schläge riskieren, blieb er besser unauffindbar.

Die Halb-Aeldae und der Schuldner auf dem Dach, schoss es Niri voller Selbstironie durch den Kopf. Über uns zwei müsste es ein Trinklied geben.

»Vielleicht ist er nicht da«, raunte eine zweite Stimme, deren tiefes Timbre Niri erkannte. Rulf Faustsprecher. Seinen wenig originellen Beinamen hatte er der Tatsache zu verdanken, dass er ein Mann weniger Worte und vieler Schläge war. Wer Schulden einzutreiben gedachte, wandte sich an Rulf. Der große beleibte Mann liebte seine Arbeit so sehr, dass er seinem gewalttätigen Gewerbe zu Spottpreisen nachkam. Daher war Rulf tagaus, tagein beschäftigt und ebenso berüchtigt.

»Ich seh doch Licht durch die Ritzen scheinen«, widersprach der Fremde. »Und der alte Zausel sagte, sein Gör würde mit dem Gold heimkommen, bevor die Monde am Himmel stehen.«

»Soll ich die Tür aufbrechen?« Die dumpfe Vorfreude auf sein zerstörerisches Werk war Rulf deutlich anzuhören.

Niri sah Vasdram alarmiert an. Ein zerbrochener Riegel bedeutete zusätzliche Kosten, die sie sich nicht leisten konnten ...

»Nein«, sagte der Fremde nach einem Moment des Schweigens. »Besser, wir beschädigen das Haus nicht.«

Niri atmete auf, doch ihr Oheim versteifte sich bei den Worten des Fremden, so als würde er etwas anderes aus ihnen heraushören als sie.

»Wir gehen, Rulf. Morgen ist auch noch ein Tag.«

»Aber ...«

»Jetzt, Rulf!«

Schritte entfernten sich von Vasdrams Haus. »Meinen Lohn will ich trotzdem«, erklang die Stimme des Schlägers, nun bereits über ein Dutzend Schritt entfernt.

»Oheim?«, fragte Niri drängend. »Du schaust drein, als wären die Männer böse Geister gewesen, die nach unseren Seelen verlangt hätten.«

»Nach unseren Seelen vielleicht nicht«, antwortete Vasdram im Flüsterton. »Aber nach etwas ähnlich Kostbarem.« Seine Finger strichen über die Schindeln des Daches, dann bekam sein Mund einen ungewöhnlich entschlossenen Zug. »Wir gehen morgen früh als Erstes zu Meister Funkenflamm. Unsere Schulden müssen umgehend beglichen werden und dafür brauchen wir seine Münzen.«

Niri verstand noch immer nicht recht, aber Vasdram erhob sich bereits und stieg schweigend über die Leiter ins Haus hinab. »Willst du mir nicht sagen, was dich beunruhigt?«, hakte sie nach.

»Manches Unglück wird besser nicht beim Namen genannt«, erwiderte ihr Oheim. »Wir schlafen, dann zahlen wir unsere Schulden und danach sieht die Welt wieder fröhlicher aus.«

Niri biss frustriert die Zähne zusammen und schwieg. Ihr Blick wanderte erneut zum Himmel empor und blieb an den beiden Monden hängen, die ihren ewigen Reigen tanzten. Vielleicht hatte Vasdram ja recht. Vielleicht war es ein Segen, dass sie sich nur mit Malkar und seinem brachialen Gesetz statt mit Dutzenden einander bekriegenden Aethrim auseinandersetzen mussten.

Die Welt war finster genug, wenn man ihren Widrigkeiten ohne Verbündete und mit einem Batzen Schulden am Hals begegnen musste.

KAPITEL 2

Lord Funkenflamm empfängt euch jetzt.«

Der Diener, kaum älter als Niri, hatte trotz seiner Jugend bereits jenen Tonfall gemeistert, der zum Ausdruck brachte: Ich bin besser als ihr. Mit geradem Rücken und in eine makellos saubere blaue Livree gehüllt stand der Jüngling neben dem Torbogen, der in das Studierzimmer des selbst ernannten Frederik Funkenflamm führte.

Niri widerstand dem Drang, an ihrer eng sitzenden Festtagskutte herumzuzerren, deren fadenscheiniges, grüngefärbtes Leinen in diesem Haushalt wahrscheinlich nicht einmal als Putzlumpen Verwendung gefunden hätte. Schon alleine der Gästesalon, in dem sie den halben Morgen auf eine Audienz beim Hausherrn gewartet hatten, war mit Kostbarkeiten vollgestellt, die einzeln mehr wert sein durften, als Niri und ihr Oheim in ihrem gesamten Leben verdienen würden. So hatte sie beispielsweise den abgebrochenen Zahn eines Seedrachens der Wellenzähmer bewundert, welcher mitten im Raum auf einem Podest aus Marmor stand, das durch die hohen Fenster imposant beleuchtet wurde. Oder einen Generationenteppich des verlorenen Imperiums der Shaleidram, welcher von der fünf Schritt hohen Decke herabhing und gleich in der Zeit eingefrorenen Wassers über die Westwand hinabfloss. Niri hatte gehört, dass selbst die kleinsten dieser aus Traumsamt gewebten Kostbarkeiten das Werk von drei Generationen kunstfertiger Weber darstellten.

Und dann erst die Folianten! So viele Folianten, dass Niri nicht glaubte, dass ein einzelner Mensch sie alle gelesen haben konnte. Viele von ihnen besaßen lederne Rücken voller fremdartiger Zeichen, die auf unbekannte Sprachen und mannigfaltige Geheimnisse im Inneren der hölzernen Deckel hindeuteten. Es war schwer, sich in dieser Umgebung nicht klein und unwichtig zu fühlen. Also schlich sie mit gesenktem Kopf und herabhängenden Schultern hinter ihrem Oheim her, der verlegen seinen ranzigen, ausgefransten Hut zwischen den Händen drehte, als er an dem jungen Diener vorbei in das Studierzimmer seines Freundes aus Kindertagen trat.

»Vasdram! Wie schön, dich zu sehen.« Die Stimme ertönte aus einer Ecke des großen Raumes, welcher eine elegantere, weniger vollgestellte Version des Gästesalons darstellte. Auch hier gab es viele Folianten in prunkvollen Regalen aus dunklem Edelholz, aber der sorgsam aufgeräumte Studiertisch und die penibel darauf gestapelten Pergamente deuteten darauf hin, dass sein Besitzer in diesen vier Wänden einer echten Tätigkeit nachging. Frederik Funkenflamm trat auf Niris Oheim zu und wie immer, wenn das Kohlemädchen ihn zu Gesicht bekam, zuckten unfreiwillig ihre Mundwinkel empor. Groß war er und dabei rundlich. Eine Halbglatze und kurzes, grauschwarzes Haar krönten ein fröhliches Gesicht, dazu ein auf Niri geckenhaft wirkender Schnauzbart, dessen Enden über das weiche Kinn hinabragten. Die weite weiße Robe mit bestickten goldenen Flammen vervollständigten das Bild eines Menschen, dessen Leben seit Langem nicht mehr aus körperlicher Arbeit bestand. Meister Funkenflamms Verstand ersann stattdessen wundersame Dinge, und Heerscharen an Bediensteten ließen sie Gestalt annehmen.

Flammen sind das Geschäft dieses Mannes, erinnerte sich Niri. Besser wir verbrennen uns nicht an ihnen.

»Deb–«, begann ihr Oheim und biss sich hastig auf die Lippe. »Frederik«, sagte er hinterdrein. »Es ist zu lange her.«