21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

»Dieses Buch ist großartig! Frans de Waal ist nicht nur einer der angesehensten Primatologen der Welt – er ist auch ein mutiger Feminist.« Sy Montgomery, Autorin von »Rendevous mit einem Oktopus« Unsere beiden nächsten Primatenverwandten, die Bonobos und die Schimpansen, stehen uns nahe und sind für unser Selbstverständnis wichtig. Witzig, ironisch und fesselnd behandelt der weltbekannte Primatenforscher Frans de Waal Themen wie Geschlechtsidentität, Sexualität, geschlechtsspezifische Gewalt, gleichgeschlechtliche Rivalität, Homosexualität, Freundschaft und Fürsorge. Wie unterschiedlich sind Männer und Frauen? Gendern nur wir Menschen, oder eignen sich auch Menschenaffen geschlechtsspezifische Rollen an? Auf der Grundlage jahrzehntelanger Beobachtungen von Primaten, insbesondere unserer nächsten lebenden Verwandten, der Schimpansen und Bonobos, untersucht Frans de Waal, was wir über biologische Geschlechtsunterschiede und die Rolle von Kultur und Sozialisation wissen. Sein Fazit: Gender und Geschlecht unterscheiden sich, und Geschlecht ist mehr als ein soziales Konstrukt. Fachkundig und fesselnd räumt er nicht nur mit geschlechtsspezifischen Vorurteilen auf, die auch von Wissenschaftler viel zu lange gepflegt wurde. Ein hellwaches Buch, dass mit seinem Verständnis von Verhalten, Normen und den bemerkenswerten Potenzialen der menschlichen Spezies mehr als nur zum Nachdenken anregt. Ein Buch zum Umdenken – mit freundlicher Unterstützung von Menschenaffen und anderen Primaten. »Heutzutage ist ein Mann sehr mutig, wenn er sich auf das Minenfeld der Geschlechterunterschiede wagt. Aber Frans de Waal verlässt sich auf seine Begabung für das Erzählen von Geschichten, seinen aufrichtigen Respekt für die Kultur und seine langjährige intime Kenntnis der Bonobos und Schimpansen und ihrer Paarbildungen, um dieses tückische Terrain geschickt zu durchqueren. Klug und menschlich.« Sarah Blaffer Hrdy, Autorin von The Woman that Never Evolved, Mother Nature und Mothers and Others »Die Seiten dieses Buches sind vollgepackt mit großartigen Geschichten, faszinierenden Daten und zum Nachdenken anregenden Ideen. Sie werden sicher die wichtigen Gespräche anregen, die wir alle – Männer und Frauen, queer und heterosexuell, trans und nicht-binär – führen müssen, um eine gerechtere und gleichberechtigtere menschliche Gesellschaft zu schaffen.« Sy Montgomery, Autorin von The Soul of an Octopus »Die aktuelle Debatte über Geschlechterunterschiede braucht eine ruhige biologische Bewertung, die uns Frans de Waals nachdenkliches Buch »Unterschied« liefert.«Desmond Morris, Autor von The Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal »Frans de Waal bewegt sich fließend und anmutig zwischen der Welt der Tiere und Menschen und den Modellen, die wir erstellt haben, hin und her. Viele gängige gesellschaftliche Vorurteile, die wir für "ganz natürlich" halten, sind es in Wirklichkeit ganz und gar nicht. Sein klarer Stil, sein geschickter Einsatz von Anekdoten und sein tiefes Wissen über die Tierforschung sind die Grundlage für diese nuancierte und tiefgründige Betrachtung nicht nur des Unterschieds, sondern auch der Gemeinsamkeit.« Andrew Solomon, Autor von Far from the Tree und The Noonday Demon »Frauen gegen Männer. Geschlecht versus Gender. Biologie gegen soziale Prägung. Es gibt nur wenige Bereiche, die so sehr dazu verleiten, sich auf Dummköpfe einzulassen, wie das Thema der Geschlechtsunterschiede. In diesem Fall ist Frans de Waal jedoch kein Narr, sondern unser weisester Primatologe, der sich diesem unwiderstehlichen Thema zuwendet. Mit großer Klarheit, Einsicht und Witz untersucht er die menschlichen Geschlechtsunterschiede und lässt uns dabei nie vergessen, dass wir letzten Endes nur eine andere Art von Primaten sind. Dies ist eine großartige, intensiv anregende Lektüre.«Robert M. Sapolsky, Autor von Behave

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 656

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Frans de Waal

Der Unterschied

Was wir von Primatenüber Gender lernen können

Aus dem Englischen von Claudia Arlinghaus

Mit Zeichnungen und Fotografien des Autors

Klett-Cotta

Impressum

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel:»Different. Gender through the Eyes of a Primatologist«im Verlag W. W. Norton & Co., New York, London 2022

© Frans de Waal 2022

Für die deutsche Ausgabe

© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Alle Zeichnungen und Fotografien stammen, sofern nicht anders angegeben, von Frans de Waal

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

Unter Verwendung einer Abbildung von © Shutterstock/seaonweb, David Carillet

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-98639-6

E-Book ISBN 978-3-608-11932-9

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Einführung

Kapitel 1

Spielzeug

Wie Jungen, Mädchen und andere Primaten spielen

Kapitel 2

Gender: Das soziale Geschlecht

Identität und Selbstsozialisation

Kapitel 3

Sechs Brüder

Kindheit unter Brüdern in den Niederlanden

Kapitel 4

Kein guter Vergleich

Primaten: Doch keine reinen Patriarchen

Kapitel 5

Schwesternschaften bei den Bonobos

Noch einmal: Der zärtliche Menschenaffe

Kapitel 6

Sexualsignale

Genitalien, Gesichter und Geschmäcker

Kapitel 7

Die Frage der Partnerwahl

Die keusche Frau – ein Märchen!

Kapitel 8

Gewalt

Vergewaltigung, Mord und Kriegsgewalt

Kapitel 9

Alphamänner und Alphafrauen

Der Unterschied zwischen Dominanz und Macht

Kapitel 10

Den Frieden wahren

Gleichgeschlechtliche Rivalität, Freundschaft, Kooperation

Kapitel 11

Aufzucht

Mütterliche und väterliche Fürsorge für den Nachwuchs

Kapitel 12

Gleichgeschlechtlicher Sex

Tiere unter der Regenbogenfahne

Kapitel 13

Das Problem mit dem Dualismus

Geist, Gehirn und Körper im Zusammenspiel

Bildteil

Anhang

Danksagung

Literatur

Anmerkungen

Einführung

Spielzeug

Gender: Das soziale Geschlecht

Sechs Brüder

Kein guter Vergleich

Schwesternschaften bei den Bonobos

Sexualsignale

Die Frage der Partnerwahl

Gewalt

Alphamänner und Alphafrauen

Den Frieden wahren

Aufzucht

Gleichgeschlechtlicher Sex

Das Problem mit dem Dualismus

Der Autor

Register

Für Catherine, die für michden ganzen Unterschied macht

Einführung

Der traurigste Tag meines Arbeitslebens begann mit einem Telefonanruf. Zwei Rivalen hatten meinem Lieblingsschimpansen lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt. Ich sprang auf mein Rad und raste zum Koninklijke Burgers Zoo, wo ich Luit(1) in einer Blutlache sitzend vorfand, den Kopf mutlos gegen die Gitterstäbe seines Nachtkäfigs gelehnt. Als ich dem sonst so stolzen und zurückhaltenden Schimpansenmann[1] über den Kopf strich, seufzte er zutiefst. Niemand konnte ihm mehr helfen, noch am selben Tag erlag er auf dem OP-Tisch seinen Verletzungen.

Die Rivalität zwischen Schimpansenmännern kann derart heftige Züge annehmen, dass sie sich gegenseitig umbringen, und dies nicht nur im Zoo. Inzwischen ist in rund einem Dutzend Berichten bezeugt, wie ranghohe Schimpansen in freier Wildbahn Opfer solcher Machtkämpfe wurden. Beim Gerangel um die Spitzenposition sind Schimpansenmänner Opportunisten; sie verbünden und entzweien sich, sie betrügen einander und hecken gemeinsam Angriffe aus. Und sie gehen tatsächlich planvoll vor: Es war kein Zufall, dass die Attacke auf Luit(2) ausgerechnet in dem Innenquartier erfolgte, in dem er und zwei weitere erwachsene Schimpansen – wie immer vom Rest der Gruppe isoliert – die Nacht verbrachten. Draußen auf der weitläufigen, baumbestandenen Insel, auf der die weltweit bekannteste Schimpansenkolonie ihre Heimat hat, wäre die Angelegenheit womöglich ganz anders ausgegangen, denn Schimpansenfrauen schreiten, ohne zu zögern, ein, wenn männliche Rivalen aneinandergeraten. Auch wenn es der Alphafrau Mama nicht möglich war, die Männer von ihren Ränkespielen abzuhalten, zog sie beim Blutvergießen eine klare Linie. Wäre sie in jener Nacht dabei gewesen, hätte sie zweifellos zusammen mit ihren Verbündeten eingegriffen.

Luits viel zu früher Tod ging mir unwahrscheinlich nah. Er war ein so verträglicher Gesell gewesen, hatte als Anführer für Frieden und Harmonie gesorgt. Hinzu kam meine grenzenlose Enttäuschung: Bislang war jeder Kampf, dessen Zeuge ich geworden war, in eine Aussöhnung gemündet. Immer hatten die Rivalen einander nach ihrem Geplänkel umarmt und geküsst; es war ihnen immer gelungen, ihren Streit beizulegen. Dachte ich jedenfalls. Erwachsene Schimpansenmänner gehen die meiste Zeit freundschaftlich miteinander um, sie betreiben gegenseitige Fellpflege und raufen spielerisch. Diese verhängnisvolle Attacke aber zeigte mir, dass die Situation auch einmal außer Kontrolle geraten konnte – und dass genau dieselben Individuen, die sich über einen langen Zeitraum vertrugen, in der Lage waren, mit Absicht einen aus ihrer Mitte zu töten. Feldforscher haben Überfälle in der Natur ganz ähnlich beschrieben. Dabei war offenbar genügend Planung im Spiel, dass man von »Mord« sprechen darf.

Die starken Aggressionen der männlichen Schimpansen haben ein Pendant bei der weiblichen Fraktion, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Kein Schimpansenmann, und sei er noch so stark, würde es wagen, einem Schimpansenkind auch nur das kleinste Haar zu krümmen: Er weiß genau, dass die Mutter zur Furie würde. Nichts und niemand ist einer Affenmutter gewachsen, die für ihren Nachwuchs kämpft; nicht einmal ihre eigene Haut würde sie mit solcher Vehemenz verteidigen. Der mütterliche Schutzinstinkt ist eine so universelle Eigenschaft der Säugetiere, dass er zu Scherzen taugt; so beschrieb sich etwa Sarah Palin als »Grizzly-Mama(1)«, als sie im Jahr 2008 für den Posten der Vizepräsidentin der USA kandidierte. Gary Larson spielt mit demselben Wissen, wenn er in einem Cartoon einen Büroangestellten einen Fahrstuhl betreten lässt, in dem sich ein großer und ein kleiner Bär befinden: »In Gedanken längst bei der Arbeit, stieg Conroy in den Aufzug, wobei er zwischen eine Grizzlybärin und ihr Junges geriet. Die Tragödie war unvermeidlich.«

Von den fandi – den Elefantenfängern, die im thailändischen Dschungel wilde Elefanten nach alter Tradition mit Seilen zu fangen pflegten, um diese für Rückearbeiten zu zähmen – weiß man, dass ihre größte Angst nicht den großen Bullen galt: Trotz seiner Stoßzähne stellt ein Elefantenbulle eine geringere Gefahr dar als eine Mutterkuh, die in Hörweite ist, wenn ihr junges Kalb bei der Treibjagd in die Seile der Menschen gerät. Etliche fandi sind früher bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen.[2]

Wie konsequent sich eine Mutter für das Wohl ihrer Kinder einsetzt, ist auch bei der menschlichen Spezies so vorhersagbar, dass sich bereits der alttestamentarische König Salomo für eine Urteilsfindung darauf verließ. Einst kamen zwei Frauen zu ihm, die sich um einen Säugling stritten – beide behaupteten, die Mutter zu sein. Also ließ der König sein Schwert bringen und schlug den Frauen vor, er werde das Kind entzweihauen und jeder von ihnen eine Hälfte geben. Während die eine Frau das Urteil akzeptierte, schrie die andere laut auf und flehte ihn an, das Kind der anderen Frau zu überlassen. Hieran erkannte Salomo die wahre Mutter. Auch die britische Kriminalschriftstellerin Agatha Christie fand für diese Beschützerrolle Worte: »Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist so stark wie nichts anderes in der Welt. Sie kennt keine Gesetze, kein Mitleid, sie wagt alles und tritt rücksichtslos alles nieder, was ihr im Wege steht.«[3]

Mütter, die sich schützend vor ihre Kinder stellen, haben unsere Bewunderung; von männlicher Kampflust hingegen halten wir eher wenig. Junge wie erwachsene Männer provozieren gern einmal eine Auseinandersetzung; sie kehren den Macker heraus, halten ihre empfindsame Seite tunlichst verborgen und fordern Gefahr regelrecht heraus. Nicht alle können sich mit solchem Verhalten anfreunden, und auch in der Fachwelt findet der eine oder die andere etwas daran auszusetzen. Wenn es heißt, die »traditionelle Männlichkeitsideologie« leiste dem Verhalten der Männer Vorschub, ist dies kaum als Kompliment gemeint. In einer 2018 herausgegebenen Richtlinie sprach die American Psychological Association (APA) davon, ebendiese Ideologie habe die »Ablehnung von Femininität und eine Vermeidung jeglichen Anscheins von Schwäche« zum Kern, gepaart mit »Leistungsdenken und einem Hang zu Abenteuer, Risiko und Gewaltbereitschaft«. Der Versuch der APA, Männer vor einer solchen Ideologie zu bewahren, ließ die Debatte um »toxische Männlichkeit« neu aufleben und löste mit ihrer pauschalen Ablehnung typisch männlicher Verhaltensweisen zugleich heftige Gegenreaktionen aus.[4]

Warum männliche und weibliche Aggressivität so unterschiedlich beurteilt werden, liegt auf der Hand: Nur die männliche Ausprägung sorgt für Unruhe in der Gemeinschaft. Ich will Rivalität unter Männern nicht als unschuldigen Zeitvertreib hinstellen, dafür war Luits Tod wirklich zu entsetzlich. Der Behauptung aber, solche Rivalität sei ideologischen Ursprungs, liegt eine gewaltige Annahme zugrunde, nämlich die, dass wir Menschen unser Verhalten eigenständig prägen und bestimmen. Doch sollte es sich in dem Fall nicht deutlich von dem anderer Spezies unterscheiden? Das tut es kaum: Bei den meisten Säugetierarten sind die männlichen Tiere auf Macht oder Territorium fixiert, die weiblichen auf den Schutz ihres Nachwuchses. Ob uns diese Verhaltensmuster gefallen oder nicht – wie sie entstanden sind, dürfte offensichtlich sein: Für beide Geschlechter erhöhen sie die Aussichten, die eigenen Gene möglichst erfolgreich weiterzugeben.

Ideologie hat damit herzlich wenig zu tun.

Egal, ob wir Tiere oder Menschen in den Blick nehmen – fast alle Genderdebatten kreisen um Fragen, die sich aus den Verhaltensunterschieden der biologischen Geschlechter ergeben: Sind die charakteristischen Verhaltensmuster von Männern und Frauen natürlich oder künstlich bedingt? Wie sehr unterscheiden sie sich tatsächlich? Und gibt es lediglich zwei soziale Geschlechter, oder gibt es mehr?

Doch bevor ich tiefer in diese Thematik einsteige, möchte ich erklären, warum sie mich interessiert und wo ich selbst stehe. Es liegt nicht in meiner Absicht, menschliche Geschlechterrollen oder -verhältnisse zu rechtfertigen, indem ich mich auf unsere Primatenverwandtschaft berufe; auch bin ich nicht der Meinung, alles sei gut so, wie es ist. Mir ist klar, dass die Geschlechterhierarchie bis heute eine Tatsache ist, und zwar seit Menschengedenken. Wie in nahezu allen Gesellschaften ziehen dabei auch in den unseren, westlichen die Frauen den Kürzeren. Jede kleine Verbesserung ist hart erkämpft, vom Recht auf Bildung bis zum Wahlrecht, von der Legalisierung der Abtreibung bis hin zu gleichem Geld für gleiche Arbeit. Und das sind keine Kleinigkeiten. Manche dieser Rechte konnten sich die Frauen erst vor Kurzem sichern, andere stoßen noch immer auf Widerstand, und ein Teil der erstrittenen Rechte steht erneut massiv unter Beschuss. All dies ist in meinen Augen höchst ungerecht. Ich sehe mich als Feministen.

Die Abqualifizierung naturgegebener weiblicher Fähigkeiten hat in der westlichen Welt eine lange Tradition, mindestens zwei Jahrtausende reicht diese zurück. Seit jeher wurde fehlende Geschlechtergleichheit mit abwertenden Argumenten gerechtfertigt. So vertrat der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer(1) im 19. Jahrhundert die Auffassung, Frauen blieben »ihr Leben lang Kinder«, nämlich in der Gegenwart befangen, während Männer über die Fähigkeit des Vorausdenkens verfügten.[5] Er stand damit unter den deutschen Philosophen nicht allein da – bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel(1) hieß es: »Das Tier entspricht mehr dem Charakter des Mannes, die Pflanze mehr dem der Frau«.[6] Was auch immer Hegel damit sagen wollte – die britische Moralphilosophin Mary Midgley(1) bringt es in folgender Formel auf den Punkt: In Bezug auf Frauen haben die klugen Köpfe der westlichen Welt außerordentlich unkluge Überlegungen angestellt. Ausgerechnet hier schienen sich ausnahmsweise alle einig: »Themen, bei denen Freud(1), Nietzsche(1), Rousseau(1) und Schopenhauer nicht nur miteinander, sondern darüber hinaus mit Aristoteles(1), dem Apostel Paulus(1) und Thomas von Aquin(1) von Herzen übereinstimmen, dürften ausgesprochen selten sein; ihre Frauenbilder allerdings sind einander äußerst ähnlich.«[7]

Selbst mein geliebter Charles Darwin(1) blieb im Trend. Entsprechend äußerte er sich in einem Brief an die amerikanische Frauenrechtlerin Caroline Kennard(1): »In Anbetracht der Vererbungsgesetze dürfte es [den Frauen], so scheint mir, schwerfallen, dem Manne intellektuell ebenbürtig zu werden.«[8]

Und all dies zu einer Zeit, da sich die angeblichen intellektuellen Diskrepanzen allein schon durch ungleiche Bildungschancen erklären ließen. Was Darwins »Vererbungsgesetze« betrifft, kann ich nur sagen: Meine gesamte Karriere habe ich dem Studium tierischer Intelligenz gewidmet, und doch konnte ich nicht ein einziges Mal einen derartigen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Bei beiden finden sich geniale und weniger geniale Individuen; in Hunderten Studien haben weder ich noch andere Forschende irgendwelche »Intelligenzlücken« aufgezeigt. Während das Verhalten männlicher und weiblicher Primaten reichlich Unterschiede aufweist, können sich ihre geistigen Fähigkeiten nur wechselseitig aufeinander einwirkend entwickelt haben. Auch bei unserer eigenen Spezies lassen sich kognitive Areale, die traditionell nur Männern oder nur Frauen zugeschrieben werden, wie etwa die Begabung für Mathematik, nicht mehr nach Geschlechtern differenzieren, sobald die Anzahl der Testpersonen ausreichend groß ist.[9] Die These, ein Geschlecht sei dem anderen geistig überlegen, lässt sich mit modernen wissenschaftlichen Methoden nicht belegen.

Ebenfalls auszuräumen wäre eine verbreitete stereotype Darstellung unserer Primatenverwandtschaft, die noch immer als Rechtfertigung für diverse Arten der Ungleichbehandlung innerhalb der menschlichen Gesellschaft herangezogen wird. Nach allgemeiner Überzeugung »besitzt« ein Affenchef »seine« Weibchen, die ihr Leben damit zubringen, Nachwuchs zu gebären und seinen Befehlen zu gehorchen. Hauptinspiration für diese Sichtweise war eine inzwischen hundert Jahre zurückliegende Pavianstudie, die – wie ich zeigen werde – gravierende Mängel aufwies und darüber hinaus eine zweifelhafte Metaphorik hervorgebracht hat.[10] Leider setzte sich diese Sicht im öffentlichen Gedächtnis derart hartnäckig fest, dass sämtliche seither gewonnenen gegenteiligen Erkenntnisse sie nicht aus der Welt schaffen konnten. Dass die männliche Vorherrschaft einer natürlichen Ordnung der Dinge entspreche, trugen zahllose populäre Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts weiter, und noch 2002 erklärte der amerikanische Psychiater Arnold Ludwig(1) in seinem Buch King of the Mountain:

Die meisten Menschen sind durch die Natur, ihre Psyche und ihr Umfeld dahingehend programmiert, dass sie ein Bedürfnis nach einem einzelnen dominanten Mann empfinden, der ihr Leben in der Gemeinschaft regiert. Und diese Programmierung deckt sich ziemlich genau mit der Art und Weise, wie sich die Gesellschaften nahezu aller Höheren Primaten organisieren.[11]

Ich möchte hier unter anderem dem Glauben an den obligaten männlichen Herrn und Gebieter ein Ende bereiten. Die Studie, die zu diesem Irrglauben Anlass gab, befasste sich mit Pavianen, einer Primatenspezies, der der Mensch nicht sonderlich nahesteht. Die Gattung Mensch gehört zur Familie der Menschenaffen, die einige wenige Arten großer, schwanzloser Primaten umfasst; die Paviane hingegen zählen zu den Meerkatzenverwandten. Nehmen wir nun die Menschenaffen als unsere nächsten Verwandten genauer in Augenschein, so ergibt sich ein deutlich differenzierteres Bild – eines, in dem die Männer weniger Kontrolle ausüben, als viele meinen.

Auch wenn männliche Primaten gern einmal ihre Artgenossen schikanieren, sollte man sich im Klaren sein, dass ihre Aggressivität und überlegene Körpergröße nicht dem Zweck dienen, die weiblichen Gruppenmitglieder zu unterwerfen. In ihrem Leben geht es um ganz andere Dinge. Die Größe der weiblichen Menschenaffen ist aus ökologischer Sicht perfekt: Ihre Körper sind optimiert im Hinblick auf ihre Ernährungsweise, auf die von ihnen zurückgelegten Wegstrecken, auf die Zahl ihrer Nachkommen und auf die Raubtiere, die ihnen nachstellen. Dass der Körperbau ihrer männlichen Artgenossen von diesem Ideal abweicht, ist ebenfalls ein Ergebnis der Evolution, denn so steigen ihre Chancen beim Kampf Mann gegen Mann.[12] Hier gilt: Je intensiver der Wettbewerb, desto imposanter die Körpermerkmale. Männliche Gorillas beispielsweise sind doppelt so groß wie weibliche. Ihre Auseinandersetzungen haben nur einen einzigen Zweck: Sich weiblichen Gruppenangehörigen nähern zu dürfen, um sich schließlich mit diesen zu paaren – niemals aber, ihnen Schaden zuzufügen oder Nahrung wegzunehmen. Tatsächlich leben die meisten weiblichen Primaten sehr autonom, sie verbringen den Tag mit Nahrungssuche und im sozialen Miteinander. Dabei sind die männlichen Gruppenmitglieder für sie ziemlich nebensächlich. Eine typische Primatengesellschaft regelt sich im Wesentlichen über weibliche Familienbande, wobei ältere Matriarchinnen das Sagen haben.

Reflexhafte Rollenbilder spiegelt auch der Kinofilm Der König der Löwen. Der Zeichentrickfilm stellt den männlichen Löwen als den Herrscher dar – schließlich können sich die wenigsten Menschen ein Königreich anders vorstellen. Die Mutter des Junglöwen Simba, der der nächste König werden soll, spielt im ganzen Film so gut wie keine Rolle. Doch obwohl bei den Löwen das männliche Tier tatsächlich größer und stärker ist als das weibliche, kommt ihm in der Natur keine zentrale Rolle im Rudel zu. Ein Löwenrudel ist im Grunde eine Schwesternschaft, die Jagd und die Aufzucht der Jungen fallen überwiegend den Löwinnen zu. Der männliche Löwe wiederum bleibt zwei, drei Jahre beim Rudel, bis ihn ein Rivale vertreibt. Der weltweit führende Löwenexperte Craig Packer(1) formuliert es so: »Die Löwinnen stehen im Mittelpunkt, sie halten das Rudel zusammen. Die männlichen Tiere kommen und gehen.«[13]

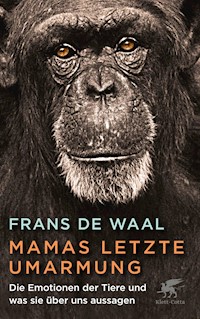

Wenn populäre Medien uns Menschen mit anderen Spezies vergleichen, zeichnen sie gern ein rein oberflächliches Bild. Die weniger offensichtliche Wahrheit kann völlig anders aussehen. Hier können tatsächlich deutliche Geschlechterunterschiede aufscheinen, wenn auch nicht unbedingt die, die wir erwarten. Darüber hinaus verfügen viele Primaten über verschiedene Potenziale, wie ich es nenne – Fähigkeiten, die selten genutzt werden oder aber eher unauffällig bleiben. Ein gutes Beispiel ist das Matriarchat, wie es sich in der langjährigen Alphafrau im Burgers Zoo manifestierte, über die ich in meinem vorherigen Buch Mamas letzte Umarmung schrieb. Mama(2) spielte im sozialen Leben dieser Gruppe eine absolut zentrale Rolle, auch wenn – nach dem Ausgang ihrer physischen Auseinandersetzungen zu urteilen – die ranghöchsten Männer über ihr standen. Auch der älteste der Schimpansenmänner war diesen untergeordnet und doch genauso zentral wie Mama. Um zu verstehen, wie diese beiden Ältesten gemeinsam eine große Schimpansenkolonie organisierten, muss man – jenseits der körperlichen Überlegenheit – erkennen, wer in der Gemeinschaft die wichtigen Entscheidungen trifft. Es gilt, zwischen politischer Macht und reiner körperlicher Dominanz zu unterscheiden. In der Welt der Menschen käme niemand auf die Idee, Macht mit Muskelkraft zu verwechseln, und dasselbe gilt für andere Primatengesellschaften.[14]

Ein weiteres verborgenes Potenzial ist die Fähigkeit männlicher Primaten, sich um Nachwuchs zu kümmern. Mitunter können wir einen Blick darauf erhaschen, etwa wenn ein Muttertier ums Leben gekommen ist und plötzlich ein Waisenkind nach Aufmerksamkeit wimmert. Man weiß von ausgewachsenen Schimpansenmännern in freier Wildbahn, die ein Kind adoptierten und sich rührend darum kümmerten, bisweilen über Jahre hinweg. Dann reduziert der Schimpanse sein Reisetempo, damit das Adoptivkind mithalten kann, er sucht nach ihm, wenn es verloren geht, und beschützt es gerade so, wie eine Mutter es täte. Da Wissenschaftler ihr Hauptaugenmerk gern auf typisches Verhalten richten, bleibt derartiges Potenzial oft eher unbeachtet. Doch angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen, die die Fähigkeiten unserer eigenen Spezies bis in die Tiefe ausloten, könnte dies auch mit Bezug auf menschliche Geschlechterrollen aussagekräftig sein. Es gibt daher reichlich Grund zu schauen, was wir aus einem Vergleich mit anderen Primaten über uns selbst lernen können.[15]

Selbst wer die Rolle der Evolution anzweifelt und meint, für uns gälten diese Regeln nicht, wird in Bezug auf die natürliche Auslese eines nicht abstreiten können: Wir alle verdanken unser Leben Vorfahren, denen es gelang, zu überleben und sich fortzupflanzen. Dazu bekamen sie entweder selbst Kinder und zogen sie groß, oder sie halfen ihren Verwandten bei dieser Aufgabe. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Nur wer diesen Beitrag leistet, trägt zum Fortbestand seines Erbguts bei …

Heute ist unsere Gesellschaft für ein Zurechtrücken der Geschlechterunterschiede in Sachen Macht und Privilegien bereit. Doch die Frauen können dies nicht im Alleingang schaffen. Die Geschlechterrollen sind dermaßen verquickt, dass sich Männer und Frauen zeitgleich ändern müssen. Zum Teil sind die Justierungen bereits im Gange. Die jüngere Generation macht manches bereits deutlich anders als die meine; so übernehmen Männer heute mehr Verantwortung bei der Kindererziehung, und Frauen dringen in männerdominierte Berufe vor. Doch damit es wirklich vorangeht, müssen die Männer mit an Bord. Regelmäßig stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich eine Verallgemeinerung höre wie etwa die, die Männer seien an allem schuld, was in der Welt schiefläuft. Bestimmte Ausprägungen von Maskulinität als »toxisch« zu bezeichnen entspricht nicht meiner Vorstellung von Feminismus. Was hat man davon, eines der Geschlechter pauschal zu stigmatisieren? Da bin ich mit der amerikanischen Schauspielerin Meryl Streep(1) einer Meinung, die dies als unangebracht bezeichnet: »Wenn wir von toxischer Männlichkeit sprechen, schaden wir unseren Jungs. Auch Frauen können verdammt toxisch sein. […] Toxische Menschen gibt es auf beiden Seiten.«[16]

Bei den meisten alltäglichen Geschlechterungleichheiten lässt sich im Grunde nicht sagen, wie sie entstanden sind. Schließlich setzt unsere Kultur sowohl Männer als auch Frauen ständig unter Druck: Jeder soll bitte sehr tun, »was sich gehört«, und sich dabei an das halten, was als männlich oder weiblich gilt. Entstehen so Genderidentitäten, wirkt das soziale Geschlecht inzwischen stärker als das biologische? Das kann nicht die ganze Antwort sein. Andere Primaten sind unseren Gendernormen nicht unterworfen, und doch verhalten sie sich oft wie wir, und wir uns wie sie. Zwar mag auch ihr Verhalten sich an sozialen Normen orientieren, doch wären diese zwangsläufig von ihrer, nicht von unserer Kultur abgeleitet. Wahrscheinlicher ist, dass Parallelen zwischen ihrem und unserem Verhalten auf einen gemeinsamen biologischen Ursprung verweisen.

Andere Primaten halten uns den Spiegel vor – bei ihnen können wir Gender einmal in einem anderen Licht betrachten. Sie sind anders als wir, wir können uns mit ihnen vergleichen, ohne sie uns zum Vorbild zu nehmen. Diese Einschränkung mache ich ganz bewusst, denn Tatsachenbeschreibungen werden gern einmal als Forderung missverstanden. Eine Beschreibung anderer Primaten zur Kenntnis zu nehmen, ohne sich selbst dazu in Bezug zu setzen, fällt vielen Menschen schwer. Sie loben Primaten für Verhaltensweisen, die ihre Zustimmung finden, und reagieren aufgebracht oder entsetzt auf Dinge, die sie bei diesen nicht sehen wollen. Da ich mich mit zwei Menschenaffenarten beschäftige, deren Geschlechterbeziehungen gegensätzlicher nicht sein könnten, werde ich während meiner Vorträge regelmäßig Zeuge dieser unterschiedlichen Publikumsreflexe. Immer wieder reagieren die Leute, als wolle ich mit meinen Beschreibungen zugleich meine Billigung eines bestimmten Verhaltens zum Ausdruck bringen. Wann immer es um Schimpansen geht, sehen sie in mir einen Fan brutaler Männlichkeit und Stärke – als ob ich wollte, dass meine eigenen Geschlechtsgenossen sich so verhielten! Präsentiere ich ihnen hingegen das Sozialleben der Bonobos, so unterstellen mir meine Zuhörer, ich würde auf Erotik und weibliche Kontrolle abfahren. Tatsächlich mag ich Bonobos und Schimpansen gleichermaßen und finde sie gleichermaßen faszinierend. Wir können bei ihnen unterschiedliche Seiten menschlichen Verhaltens beobachten. Von beiden Arten tragen wir etwas in uns, doch außerdem haben wir über mehrere Jahrmillionen unsere eigenen, spezifischen Eigenschaften entwickelt.

Ein bezeichnendes Erlebnis hatte ich bereits zu Beginn meiner Laufbahn, als ich die Schimpansen im Burgers Zoo erforschte und Vorträge über sie hielt. Diese Vorträge wurden von den unterschiedlichsten Gruppierungen gebucht, ich sprach vor Angehörigen der Bäckergilde und der Polizeischule, vor Lehrkräften und Kindern. Allen gefiel, was ich zu erzählen hatte, bis ich eines Tages vor einer Gruppe von Anwältinnen stand. Mit dem, was sie von mir hörten, zeigten sie sich ganz und gar nicht einverstanden, sie gingen sogar so weit, mich als »sexistisch« zu bezeichnen, ein Vorwurf, der neuerdings in aller Munde war. Doch wie kamen sie darauf, hatte ich doch kein einziges Wort über menschliches Verhalten verloren?

Ich hatte beschrieben, wie sich männliche und weibliche Schimpansen unterscheiden. Männliche Schimpansen bringen ihren Machtanspruch mit spektakulärem Imponiergehabe zum Ausdruck. Sie sind hervorragende Strategen, die immer ihren nächsten Schachzug im Blick haben. Die Schimpansinnen hingegen verbringen den größten Teil ihrer Zeit miteinander und mit gegenseitiger Fellpflege. Ihr Lebensmittelpunkt sind soziale Beziehungen und Familie. Stolz zeigte ich Fotos vom jüngsten Babyboom in unserer Kolonie. Aber meine Zuhörerinnen waren nicht in der Stimmung, sich für Schimpansenbabys zu begeistern.

Später wollten die Anwältinnen wissen, wie ich mir so sicher sein könne, dass bei den Schimpansen das männliche Geschlecht dominant sei. Wieso konnte es nicht andersherum sein? Vielleicht hätte ich nur noch nicht verstanden, was Dominanz ausmacht? Ich hätte zwar angeblich beobachtet, dass die männlichen Schimpansen aus Kämpfen als Sieger hervorgingen, aber vielleicht hätten den wahren Sieg die Schimpansinnen davongetragen? Tausende Stunden hatte ich bei diesen Menschenaffen verbracht, hatte sie tagein, tagaus beobachtet, und hier korrigierten mich nun Menschen, die nur mühsam einen Schimpansen von einem Gorilla unterscheiden konnten. Zu den Spezialisten meines Forschungsgebiets zählen reichlich Frauen, und doch habe ich noch nie erlebt, dass jemand die Schimpansengesellschaft als nicht männlich dominiert beschrieben hätte. Wohlgemerkt, wir sprechen hier lediglich von körperlicher Überlegenheit – eine zwar enge Sicht, aber sie ist von Bedeutung. Männliche Schimpansen sind deutlich schwerer als weibliche, mit den muskulösen Armen und dem kräftigen Schultergürtel und Nacken eines Bodybuilders. Anders als ihr weibliches Pendant sind sie zudem mit langen Eckzähnen ausgestattet, die den Reißzähnen eines Leoparden kaum nachstehen. Die ihnen hoffnungslos unterlegenen Schimpansenfrauen haben nur dann eine Chance gegen sie, wenn sie sich untereinander verbünden.

Als wir später am Tag die Schimpanseninsel besuchten, konnten die Anwältinnen mit eigenen Augen mehrere Begebenheiten beobachten, die meine Aussage bestätigten. Daraufhin beruhigten sie sich zwar halbwegs, ihre Laune aber verbesserte sich nicht.

Jahre später, als ich mit Bonobos arbeitete und nun zu dieser Spezies Vorträge hielt, erlebte ich das genaue Gegenteil. Schimpansen und Bonobos sind Menschenaffen, beide Arten stehen uns genetisch extrem nah, aber in ihrem Verhalten weisen sie erstaunliche Unterschiede auf. Die Schimpansengemeinschaft ist aggressiv und territorial und dabei männlich dominiert. Bonobos sind friedlich, sie lieben Sex und sind weiblich dominiert. Größer könnte der Gegensatz zwischen zwei Menschenaffenarten kaum sein. Die Bonobos strafen die Vorstellung Lügen, dass alles, was wir über unsere nächsten Verwandten erfahren können, zwangsläufig unsere Genderstereotype verstärken müsse. Meinen ersten populärwissenschaftlichen Artikel über Bonobos, denen ich selbst den Spitznamen der »Make love, not war«-Spezies verpasst habe, eröffnete ich mit dem Satz: »Zu dieser Zeitenwende, da Frauen nachdrücklich die Gleichberechtigung fordern, bescheren die Naturwissenschaften der Frauenrechtsbewegung ein verspätetes Geschenk.« Das war 1995.[17]

Das Publikum liebt Bonobos. Es beklatscht sie als Hoffnungsschimmer in einer Zeit, da die Erkenntnisse der Biologie als düster empfunden werden. Die Schriftstellerin Alice Walker(1) widmete ihren Roman Das Lächeln der Vergebung den Bonobos als unseren »reizenden Vettern«, und die New York Times-Kolumnistin Maureen Dowd(1) mischte einmal eine Lobeshymne auf das egalitäre Ethos der Bonobos in einen politischen Kommentar. Ihrem Dominanzverhalten mit umgekehrten Vorzeichen und ihrem unglaublich vielfältigen Sexleben verdanken die Bonobos die Bezeichnung »politisch korrekte Menschenaffen«. Sex findet bei ihnen nicht nur gemischtgeschlechtlich, sondern in sämtlichen Partnerkonstellationen statt. Aber auch wenn ich noch so gern von unserer Hippie-Verwandtschaft erzähle – Wunschdenken sollte entwicklungsgeschichtliche Vergleiche nicht beeinflussen. Wir können keine Streifzüge durch die Tierwelt unternehmen und uns dabei ausschließlich jene Spezies herauspicken, die uns am besten gefallen.

Wenn es schon zwei Menschenaffenspezies gibt, die uns gleichermaßen nahestehen, dann sind sie auch gleichermaßen relevant für alle Überlegungen, die wir bezüglich menschlicher Geschlechterverhältnisse anstellen. Auch wenn die Schimpansen der Wissenschaft länger bekannt und daher besser erforscht sind, richte ich in diesem Buch mein Augenmerk auf beide Arten. Anderen, uns weniger nahestehenden Primaten, wie den Meerkatzenverwandten, werde ich weniger Raum geben.

Beim Thema gendertypische Unterschiede kochen die Emotionen hoch, es prallen Überzeugungen mit einer Vehemenz aufeinander, wie wir es aus der Tierforschung nicht kennen. Die Primatologie legt es darauf an, nicht zu urteilen. Das gelingt nicht immer, aber wir würden nie ein bestimmtes Verhalten als richtig oder falsch bezeichnen. Natürlich interpretieren wir Verhalten, dies ist Teil unserer Arbeit; wir würden jedoch niemals das Verhalten eines männlichen Tiers als abscheulich bezeichnen oder die weiblichen Tiere einer Art als gemein. Verhalten ist Verhalten. Diese Herangehensweise hat eine lange Tradition in der Naturforschung. Wenn das Männchen der Gottesanbeterin während der Paarung im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf verliert, macht niemand dem Weibchen einen Vorwurf. Ebenso wenig urteilen wir über den männlichen Nashornvogel, der seinem Weibchen Lehmklumpen bringt, mit denen dieses sich für die nächsten Wochen in der Nisthöhle einmauert. Wir fragen uns lediglich, warum die Natur zu solchen Mitteln greift.

Mit demselben Blick betrachten wir Primatologen die menschliche Gesellschaft. Es interessiert uns nicht, ob ein Verhalten wünschenswert ist; wir beschreiben es lediglich so akkurat wie möglich. Es ist ein wenig wie in Myles Morrisons Ulk-Video über die Paarungsrituale unserer Spezies. Die Filmaufnahmen biertrinkender Studenten in einer kanadischen Bar sind mit Kommentaren des fernsehbekannten britischen Naturforschers David Attenborough(1) unterlegt, der in ruhigem Tonfall erzählt: »Weiblicher Duft liegt schwer in der Luft […]. Jeder der Konkurrenten bemüht sich, seine Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.« Am Ende sieht man den »Sieger« im Bett mit einer der Frauen, die ab nun die Führung übernimmt.[18]

Ist das sexistisch? Nur, wenn man der Überzeugung ist, dass jegliche Anspielung auf typisches Sexualverhalten einer politischen Meinungsäußerung gleichkommt. Wir leben in einer Zeit, in der manche Leute systematisch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufbauschen, als wäre alles davon beherrscht, während andere wiederum sämtliche Unterschiede auszuradieren versuchen, indem sie sie als bedeutungslos hinstellen. Die erste Gruppe stürzt sich auf winzige Abweichungen beim räumlichen Gedächtnis, im moralischen Denken oder worin auch immer und übertreibt alles maßlos. Häufig werden die daraus gezogenen Schlüsse von den Medien noch übersteigert, bis sich eine Differenz von wenigen Prozentpunkten in ein Schwarz-Weiß-Bild verwandelt. Männer und Frauen sind sogar als Wesen unterschiedlicher Planeten hingestellt worden. Die anderen tun das genaue Gegenteil: Jede Aussage über einen Unterschied zwischen den Geschlechtern kommt bei ihnen in den Weichspülgang. »Das trifft aber nicht auf alle zu«, argumentieren sie, oder: »Das ist aber umweltbedingt!« Ihr Schlagwort lautet Sozialisierung, im Sinne von »Männer sind auf Konkurrenzverhalten hin sozialisiert« oder »Frauen werden für Care-Arbeit sozialisiert«. Sie beanspruchen für sich zu wissen, wie Verhaltensunterschiede zustande kommen und dass diese definitiv nichts mit Biologie zu tun haben.

Schon früh vertrat die amerikanische Philosophin Judith Butler(1) diese zweite Position; für sie sind »männlich« und »weiblich« reine Konstrukte. In einem richtungweisenden Artikel schrieb sie 1988: »[Da] die Geschlechterzugehörigkeit keine Tatsache ist, erschaffen die verschiedenen Akte der Geschlechterzugehörigkeit die Idee der Geschlechterzugehörigkeit, und ohne diese Akte gäbe es eine Geschlechterzugehörigkeit überhaupt nicht.«[19] Dieser extremen Position kann ich nicht zustimmen. Dennoch halte ich das Konzept des sozialen Geschlechts – Gender – für hilfreich. In jeder Kultur gelten für die biologischen Geschlechter unterschiedliche Normen, Gewohnheiten und Rollen. Gender bezieht sich auf die übernommenen Schablonen, die aus einem biologisch weiblichen Wesen eine Frau und aus einem biologisch männlichen Wesen einen Mann machen. Dass wir durch und durch kulturell geprägt sind, ist eine Tatsache. Und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir womöglich nicht die einzigen Primaten sind, auf die sich das Konzept des sozialen Geschlechts anwenden lässt. Menschenaffen sind mit etwa sechzehn Jahren erwachsen; bis dahin haben sie reichlich Zeit, von anderen zu lernen. Sollte das ihr geschlechtsspezifisches Verhalten beeinflussen, sollten wir auch in ihrem Fall von Gender sprechen.

Der Begriff Gender deckt darüber hinaus Identitäten ab, die nicht dem biologischen Geschlecht entsprechen, wie im Fall von transidenten Frauen und Männern (bzw. Transfrauen und Transmänner). Und es gibt weitere Ausnahmen, etwa wenn sich das morphologische oder chromosomale Geschlecht einer Person nur schwer bestimmen lässt oder wenn sich jemand als keinem bestimmten Geschlecht zugehörig empfindet. Bei der Mehrzahl der Menschen jedoch sind Gender und biologisches Geschlecht deckungsgleich. Trotz der Bedeutungsunterschiede aber bleiben diese beiden Begriffe untrennbar miteinander verbunden. Eine Diskussion von Geschlechterunterschieden muss daher zwangsläufig sowohl die biologischen als auch die sozialen Geschlechter in den Blick nehmen.

Die Wissenschaft hat geschlechtsspezifische Unterschiede über einen langen Zeitraum hinweg ignoriert, doch allmählich ändert sich dies. Einer der Gründe liegt darin, dass sich dieses Versäumnis negativ auf die Gesundheitsfürsorge auswirkt.[20] Lange Zeit wurden bei Frauen Diagnosen gestellt und Behandlungen vorgenommen, als handele es sich bei ihnen um Männer, nur eher klein geratene. Seit Aristoteles(2) feststellte, die Frau sei im Grunde ein »verstümmelter Mann«, betrachtet die Medizin den männlichen Körper als den Goldstandard. Es genüge vollauf, so glaubte man, für den weiblichen Körper das für Männer entwickelte Medikament niedriger zu dosieren.[21]

Doch der weibliche und der männliche Körper sind ganz und gar nicht gleich. Manche Unterschiede betreffen lediglich den Körperbau. Dass Frauen bei Autounfällen weitaus häufiger schwerwiegende Verletzungen davontragen als Männer, mag an einer niedrigeren Knochendichte liegen, vielleicht aber auch daran, dass die Autoindustrie noch immer Crashtest-Dummys verwendet, die sich am männlichen Körper mit seiner anderen Gewichtsverteilung orientieren.[22] Andere Unterschiede betreffen geschlechtsspezifische Krankheiten (unter anderem des Uterus, der weiblichen Brust, der Prostata) und geschlechtsspezifische Anfälligkeiten. 2016 erging von den National Institutes of Health, einer einflussreichen Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die Forderung an die landesweite Medizinforschung, bei Studien grundsätzlich beide biologischen Geschlechter zu berücksichtigen. Die NIH Policy on Sex as a Biological Variable ist auf sämtliche Wirbeltiere anzuwenden, von Mäusen und Ratten über Affen bis zum Menschen. Viele Krankheiten betreffen die Geschlechter unterschiedlich stark. So ist die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Alzheimer, Lupus oder Multipler Sklerose zu erkranken, für Frauen größer als für Männer. Männer wiederum sind häufiger von Parkinson und den diversen Formen von Autismus betroffen. Insgesamt ist das weibliche Geschlecht das robustere, mit einer längeren Lebensdauer – ein Unterschied, der bei den meisten Säugetieren zu beobachten ist. Diese Unterschiede haben wenig mit (2)Butlers »Vorstellung von Gender« zu tun; stattdessen korrelieren sie mit dem Geschlecht, mit dem ein Mensch auf die Welt kommt.[23]

In der Primatologie sieht sich niemand veranlasst, die Bedeutung des biologischen Geschlechts herunterzuspielen. Ich habe bestimmt tausend Vorträge auf Fachkonferenzen gehört, und nicht ein einziges Mal ist mir folgender Satz untergekommen: »Wissen Sie, egal, wie oft und wie lange ich Orang-Utans durch den Urwald gefolgt bin – die männlichen und weiblichen Tiere verhalten sich doch bemerkenswert ähnlich.« Wer so etwas von sich gäbe, würde unter Gelächter vom Podium gejagt, so eindeutig sind bei den meisten Primaten die geschlechtsspezifischen Verhaltensunterschiede. Außerdem liebt die Verhaltensforschung diese Unterschiede: Sie sind unser tägliches Geschäft, gerade sie machen das Sozialleben der Primaten so faszinierend. Männliche Primaten haben eine bestimmte Agenda, weibliche eine andere, und unsere Aufgabe besteht darin herauszufinden, wie beide sich gegenseitig beeinflussen. Bisweilen widersprechen sich weibliche und männliche Interessen, doch da beide Geschlechter aufeinander angewiesen sind, wenn ihre Spezies in der Evolution die Nase vorn behalten soll, finden sich dabei immer Gemeinsamkeiten.

Einfache Antworten liefern meine Gegenüberstellungen allerdings nicht. Manch ein angeblicher Geschlechterunterschied ließ sich beim besten Willen nicht bestätigen; von den nachweislich vorhandenen Unterschieden wiederum sind etliche nicht gerade unkompliziert. Um unsere eigene Spezies vor dem Hintergrund der Primaten zu beschreiben, greife ich auf einen breit gefächerten Literaturkanon über menschliches Verhalten zurück. Meine Auswahl erfolgt dabei punktuell, und mein Blick auf dieses Feld ist der eines Außenseiters. Vor allem in einer Hinsicht bin ich dabei voreingenommen: Selbstbeschreibungen traue ich nicht über den Weg. Die Sozialwissenschaften charakterisiert seit einer Weile ein ausgeprägter Trend zur direkten Befragung; mir aber sagen die früher üblichen Methoden besser zu, als wir echtes Verhalten testeten und Beobachtungen anstellten, etwa von spielenden Kindern auf dem Pausenhof oder davon, wie Athleten bei Sieg oder Niederlage reagieren. Das Verhalten der Menschen ist deutlich ehrlicher und aussagekräftiger als alles, was sie über sich selbst in Worte fassen! Außerdem lässt es sich leichter mit dem Verhalten von Primaten vergleichen.[24]

Wenn ich im Folgenden menschliche Geschlechterbeziehungen diskutiere, werden einige wichtige Themen außen vor bleiben. Mein Ausgangspunkt ist das, was ich bei Primaten beobachten kann, und so werde ich mich ausschließlich auf damit vergleichbares menschliches Verhalten beschränken und alles ignorieren, wofür sich in der Tierwelt keine Parallelen finden, darunter Dinge wie Einkommensdiskrepanzen, Hausarbeit, Bildungschancen, kulturelle Kleiderordnungen. Mein Fachgebiet kann zu diesen Themen keine Aussagen machen.

Ob die heutigen Bemühungen um eine Gleichstellung der Geschlechter erfolgreich sind, hängt nicht vom Ausgang der ewigen Debatte über echte oder eingebildete biologische Unterschiede ab. Gleichstellung braucht keine Gleichheit. So verschieden Menschen sein mögen, ihnen allen sollten genau dieselben Rechte und Möglichkeiten zustehen. Wenn ich also bei menschlichen und anderen Primaten die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sondiere, betreibe ich keine Rechtfertigung des Status quo, ganz im Gegenteil. Ich bin fest überzeugt: Bessere Gleichstellung erzielt man nur über ein besseres Verständnis unserer biologischen Voraussetzungen, nicht jedoch über den Versuch, diese komplett zu ignorieren. Genau genommen fände diese Unterhaltung gar nicht statt, hätte es nicht eine kleine Erfindung auf dem Gebiet der Biologie gegeben, die radikalen gesellschaftlichen Veränderungen den Weg bereitete.

Ein kleines Östrogen-Gestagen-Dragee, das die Ovulation – das Reifen und Ausstoßen einer Eizelle aus einem Follikel des Eierstocks – unterdrückt, hatte derart große Auswirkungen auf unser Leben, dass wir es schlicht »die Pille« nennen. Kein anderes Medikament ist auch nur annähernd so bekannt. Die Einführung der Antibabypille in den 1960er-Jahren läutete eine Zeitenwende ein, denn von nun an ließen sich Sex und Fortpflanzung entkoppeln. Die Leute konnten die Zahl ihrer Nachkommen beschränken oder sogar ganz auf die Familiengründung verzichten und mussten dennoch nicht den Sex aus ihrem Leben streichen. Diese wirkungsvolle Empfängniskontrolle setzte die sexuelle Revolution in Gang, sie begann mit Woodstock und mündete in die Lesben- und Schwulenbewegung. Von einer Sekunde auf die andere stand die bisherige Sexualmoral auf dem Prüfstand, im Hinblick auf vor- oder außereheliche Beziehungen ebenso wie hinsichtlich diverser anderer Formen der Sexualität. Aus feministischer Sicht wurde die größere Unabhängigkeit der Frau nun um ihr Streben nach sexueller Erfüllung erweitert, und Veränderungen bei den Geschlechterrollen lassen sich ebenfalls auf die Einführung der Pille zurückverfolgen. In einer Gesellschaft, in der fast die gesamte Verantwortung für den Nachwuchs bei den Frauen lag, waren diese dank der verminderten Kinderzahl – oder sogar Kinderlosigkeit – nun nicht mehr gezwungen, zu Hause zu bleiben. Als schließlich in den 1970er-Jahren die Verschreibung der Pille nicht mehr an moralische Forderungen geknüpft wurde (anfangs blieb der Zugang Verheirateten mit mehreren Kindern vorbehalten), strömten Frauen in großer Zahl auf den Arbeitsmarkt.

Hätte es die Pille zu der Zeit, da ich gezeugt wurde, bereits gegeben, könnte ich mich heute wohl kaum dazu äußern. Meine Eltern wollten keine große Familie, aber sie lebten im sogenannten »katholischen Süden« der Niederlande, wo die Kirche außerordentlich mächtig war und gegen jegliche Form der Familienplanung zu Felde zog. Alle in meiner Familie kennen die Geschichte, wie meine Mutter den Priester aus dem Haus warf. Sie hatte gerade erst ihr sechstes Kind zur Welt gebracht, da war er zu Besuch gekommen; bequem bei Kaffee und Zigarre im Sessel sitzend, brachte er ganz beiläufig das Gespräch auf »das nächste«. Unversehens fand er sich auf der Straße wieder, meine Mutter gestattete ihm nicht einmal mehr, seine Tasse zu leeren. Danach war Schluss mit neuen Geschwisterchen. Schon vor der Pille hatte sich die allgemeine Haltung zu ändern begonnen; nach ihrer Einführung aber wurde alles viel einfacher. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte ging die durchschnittliche Familiengröße in unserer Region massiv zurück.

Es genügte also, an einer kleinen biologischen Stellschraube zu drehen, und schon waren neue Spielregeln aufgestellt –Biologie kann also auch einmal ganz hilfreich sein. Ich persönlich betrachte sie als unsere Freundin. Dass der Mensch die Pille benötigt, liegt daran, dass die logischste Alternative zur Empfängnisverhütung nicht sonderlich gut funktioniert. Natürlich wäre der Verzicht auf Sex – entweder ganz oder phasenweise – eine Option, doch angesichts unseres ausgeprägten Sexualtriebs ist das offenbar zu viel verlangt. Auch die Variante, bei der der Mann innehalten, sein Gehirn einschalten und ein Kondom überziehen muss, bevor er zur Sache kommt, hat sich als unzuverlässig erwiesen. Das liegt zum Teil an der von Leidenschaft getriebenen Situation und zum Teil daran, dass hier die Verantwortung dem von den Konsequenzen am wenigsten betroffenen Geschlecht überlassen bleibt. Die Pille hat all dies komplett umgekrempelt. Die Biologie des Menschen verlangte nach einer biologischen Lösung. Das gilt bis heute, auch wenn wir uns inzwischen über Nebenwirkungen dieses hormonellen Verhütungsmittels, darunter Stimmungsschwankungen und mögliche Auswirkungen auf die Psyche, Gedanken machen.

Der Mensch ist Teil der Tierwelt, und innerhalb dieser Domäne der Lebewesen zählt er zur Ordnung der Primaten. Unsere DNA stimmt zu wenigstens 96 Prozent (um die genaue Prozentzahl gibt es Streit) mit der von Schimpansen und Bonobos überein, und auch sozio-emotional sind wir gleich gestrickt. Wie weit diese Gemeinsamkeiten gehen, ist nicht sicher, aber uns unterscheidet auf jeden Fall weitaus weniger, als man uns glauben machen will. Während etliche akademische Disziplinen herausstreichen, wie einzigartig der Mensch doch sei, und uns auf ein Podest stellen, erweist sich diese Perspektive als zunehmend losgelöst von den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft. Wer nur auf das blickt, was uns von anderen Spezies trennt, nimmt lediglich die leuchtende Spitze eines Eisbergs wahr und ignoriert dabei all das, was sich unter der Oberfläche befindet – eine Unmenge an Übereinstimmungen. Biologie, Medizin und Neurowissenschaften hingegen betrachten lieber die Gesamtmasse des Eisbergs. Sie wissen, dass sich das menschliche Gehirn, sieht man von seiner Größe einmal ab, in seiner Struktur und seiner neuronalen Chemie nur unwesentlich von einem Affengehirn unterscheidet. Es ist identisch aufgebaut und funktioniert auf dieselbe Art und Weise.

Etwas Lustiges ist mir einmal in einem Interview fürs norwegische Fernsehen passiert. Während ich noch erklärte, wie sich die Fähigkeit zur Empathie entwickelte, fragte mich die Interviewerin fast beiläufig: »Wie geht es eigentlich Catherine?« Ich war verdattert. Fragt mich jemand nach den Menschenaffen aus meinen Büchern, so ist das völlig in Ordnung – dazu weiß ich immer eine Geschichte zu erzählen. Aber Catherine ist meine Frau. »Gut«, sagte ich und hoffte, wir würden zum Thema zurückkehren. Die Interviewerin aber blieb hartnäckig: »Wie alt ist sie inzwischen?«, worauf ich antwortete: »In etwa mein Alter, wieso?« Erst bei der erstaunten Reaktion – »Oh, so alt werden sie!« – wurde mir klar, dass sie Catherine für eines meiner Studienobjekte hielt. Und plötzlich ging mir auf, wie dieses Missverständnis entstanden war – schließlich hatte ich in mein letztes Buch die Widmung gesetzt: »Für Catherine, meine Lieblingsprimatin.«

Kapitel 1

Spielzeug

Wie Jungen, Mädchen und andere Primaten spielen

Eines Morgens beobachtete ich durch meinen Feldstecher, wie Amber(1), eine junge Schimpansenfrau, sich in seltsam krummer Haltung über die Insel der Schimpansenkolonie bewegte. Auf einen Arm und zwei Beine gestützt humpelte sie dahin und drückte sich dabei mit der freien Hand einen Besenkopf gegen den Bauch. Genau so trägt eine Schimpansenmutter ein Neugeborenes, das noch zu klein und schwach ist, um sich selbständig an ihr festzuklammern. Ein Tierpfleger im Burgers Zoo hatte wohl den Besen vergessen, und Amber, die nach ihren bernsteinfarbenen Augen benannt ist, hatte den Stiel herausgezogen. Später trug sie den Besenkopf auf dem unteren Rücken, wie es Mütter mit größeren Kindern tun; gelegentlich lauste sie seine weichen Borsten, und abends kuschelte sie sich mit ihm in ihr Strohnest. Wochenlang behielt sie ihn bei sich. Anstatt die Babys anderer Schimpansinnen zu bemuttern, hatte sie jetzt ein eigenes, wenn auch kein richtiges.

Gibt man Menschenaffen Puppen zum Spielen, so gibt es eine von zwei Möglichkeiten. Bekommt ein Junge eine Puppe in die Finger, kann es geschehen, dass sie zerrissen wird – meist aus Neugier, wie sie wohl innen beschaffen ist, manchmal aber auch, weil es Streit darum gibt. Zwei Affenjungs können eine Puppe so lange hin und her zerren, bis schließlich jeder mit einem Stück davon dasteht. Spielzeug hat in den Händen männlicher Menschenaffen eine notorisch kurze Lebensdauer. Ergattert hingegen ein Mädchen eine Puppe, so behandelt es sie sanft, adoptiert sie alsbald und kümmert sich um sie.

Einmal wollte ich wissen, ob eine junge Schimpansin namens Georgia(1) mich wohl den Teddybären halten ließe, den sie schon seit Tagen mit sich herumtrug. Wir kannten uns gut. Als Georgia in den Innenbereich kam, streckte ich ihr bettelnd die offene Hand entgegen, ganz nach Schimpansenart. Georgia war hin- und hergerissen, uns trennten Gitterstäbe – sie traute der Situation nicht. Also setzte ich mich hin, um ihr zu zeigen, dass ich mich nicht mit dem Teddy davonmachen würde. Nun schob sie ihn zu mir herüber, hielt ihn aber fest am Bein gepackt. So durfte ich ihn gründlich betrachten und mit ihm sprechen, während Georgia mich keine Sekunde aus den Augen ließ. Als ich den Teddy schließlich zu ihr zurückschob, hatte dieser Vertrauensakt unsere Verbindung gestärkt, und sie blieb neben mir sitzen, den Teddy fest im Arm.

Die Primatenliteratur ist voller Geschichten von Menschenaffen, die von Menschen aufgezogen wurden und Puppen versorgen, als seien sie ihre Kinder; dabei handelt es sich fast ausschließlich um weibliche Adoptivaffen. Sie schleppen die Puppen mit sich herum, tragen sie auf dem Rücken und legen sie wie zum Stillen an die Brust. Manche geben abends all ihren Puppen reihum einen Gutenachtkuss, um diese dann ringsum einander küssen zu lassen; so tat es beispielsweise die Gorillafrau Koko(1), die die amerikanische Gebärdensprache erlernte.[1]

Die Schimpansin Washoe(1) wiederum, der man ebenfalls Gebärdensprache beigebracht hatte, benutzte bei einer Gelegenheit ihre Puppe als Versuchskaninchen. Jemand hatte ihren Wohnanhänger mit einer neuen Fußmatte ausgestattet, was sie in Furcht und Schrecken versetzte. Washoe(2) ergriff ihre Puppe, warf sie aus sicherer Entfernung auf die neue Matte und wartete ein paar Minuten ab, ob ihr etwas passieren würde. Schließlich schnappte sie sie wieder und inspizierte sie gründlich. Erst als sie sich überzeugt hatte, dass ihre Puppe unversehrt war, beruhigte sie sich und wagte sich endlich selbst über die Matte.[2]

Jungen und Mädchen würden durch das Spielzeug sozialisiert, das die Erwachsenen für sie auswählen, heißt es: Wir formen Genderrollen, indem wir den Kindern unsere eigenen Vorurteile aufdrücken. Dahinter steckt die Vorstellung, ein Kind sei zunächst ein leeres Blatt, das nach und nach von seiner Umwelt beschrieben wird. Tatsächlich bestimmt die jeweilige Kultur viele Gender-Aspekte. Und doch trifft dies nicht auf alle zu. Da Spielzeug in dieser Debatte eine zentrale Rolle spielt, lässt sich daran auch hervorragend eine Analyse knüpfen. Die Spielwarenindustrie erzählt uns ständig, was unsere Töchter und Söhne brauchen, doch selbst wenn wir den ganzen Laden aufkaufen, entscheiden letztendlich unsere Kinder selbst, womit sie spielen. Das ist ja gerade das Schöne daran: Es bleibt den Beteiligten überlassen, was und womit sie spielen wollen. Am besten beobachten wir einfach nur, wie Kinder sich mit ihren Inszenierungen und ihrer Fantasie selbst unterhalten, und bleiben dabei offen für den Gedanken, dass womöglich nicht wir sie formen, sondern sie dies selbst tun.

Abb. 1: Gibt man Affen Kinderspielzeug in die Hände, landen Fahrzeuge fast immer bei den jungen Männchen, Puppen dagegen bei den jungen Weibchen. Dafür ausschlaggebend ist das Desinteresse der Männchen an den Puppen.

Die amerikanische Psychologin Judith Harris(1), ein wahrer Freigeist ihrer Zunft, deutete den Glauben an den elterlichen Einfluss als bloße Wohlfühl-Illusion. In ihrem 1998 erschienenen Buch Ist Erziehung sinnlos? Die Ohnmacht der Eltern postulierte sie: »Jawohl, Eltern kaufen ihren Söhnen Lkw’s und ihren Töchtern Puppen, aber vielleicht haben sie guten Grund dazu: Vielleicht ist das genau, was die Kinder sich wünschen.«[3]

Während ich Amber(2) mit ihrem Besenkind beobachtete, war eines völlig klar: Sie wollte eine Puppe. Ist das typisch für weibliche Primaten? Wissenschaftler haben untersucht, wie Affen auf Spielzeug reagieren; die jeweils getroffene Wahl war alles andere als geschlechtsneutral. Das erste Experiment hierzu fand vor zwanzig Jahren an der University of California/Los Angeles statt. Die Versuchsleiterinnen Gerianne Alexander(1) und Melissa Hines gaben dafür Grünen Meerkatzen verschiedene Dinge zum Spielen, darunter ein Polizeiauto, einen Ball und eine Stoffpuppe. Zugegebenermaßen handelte es sich um eine ziemlich künstliche Versuchsanordnung, denn es wurden von vornherein Annahmen darüber getroffen, was diese Objekte für die Affen bedeuten könnten. Viel zu oft denken wir anthropozentrisch, vom Menschen her, schneiden den Versuchsaufbau darauf zu und erhoffen uns von den Tieren die Erklärung für ein menschliches Dilemma. Ich selbst bevorzuge Experimente, die durch tatsächliches Tierverhalten inspiriert sind. Aber schauen wir einmal, was dabei herauskam.

Bei den Meerkatzen waren dieselben geschlechtsbasierten Unterschiede zu beobachten wie bei Menschenkindern. Autos und andere Spielsachen mit Rädern fanden ihren Weg häufiger in die Hände der Männchen, die sie über die Erde schoben. Den Männchen gefiel auch der Ball. Die Puppen dagegen wurden bevorzugt von den Weibchen herumgetragen; sie hielten sie fest im Arm oder betrachteten eingehend deren »Genitalbereich«. Dies passt zu der Neugier, mit der Affen die Genitalien von Neugeborenen untersuchen. Oft versammeln sich alle Weibchen um eine frischgebackene Mutter und spreizen die Beine des zappelnden Neugeborenen, um dazwischen zu tasten, zu zupfen und zu schnuppern, während sie leise Grunz- und Schmatzlaute von sich geben. Über die große Bedeutung dieser Körperregion sind sich offenbar alle einig. Primaten praktizieren dieses Ritual seit einer Ewigkeit – lange bevor wir Menschen die Gender Reveal Party erfanden.[4]

Bei der UCLA-Studie bot man den Meerkatzen die Spielzeuge nur nacheinander an, weshalb die Affen keine echte Wahl treffen konnten. Wir wissen lediglich, wie lange sie sich mit den unterschiedlichen Spielzeugen jeweils beschäftigten. Eine zweite Studie, diesmal mit Rhesusaffen in der Feldstation des Yerkes(1) National Primate Research Center in der Nähe von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, behob diesen Missstand. Bei meiner Arbeit dort komme ich täglich an ihnen vorbei. Das ganze Jahr leben diese Rhesusaffen in den großen Außengehegen; sie verbringen ihre Zeit mit lauten Kabbeleien, gemeinsamen Fellpflegeaktionen und Herumtoben. Langeweile kennen sie nicht, und doch kommen sie sofort neugierig herbei, wenn es neues Spielzeug gibt. Kim Wallen(1), einer meiner Kollegen an der Emory University, und seine Promotionsstudentin Janice Hassett(1) stellten einer Gruppe von hundertfünfunddreißig Affen zwei Arten von Spielzeug zur Verfügung, um herauszufinden, worauf ihre Wahl fallen würde. Sie gaben ihnen alles auf einmal: weiche Stoffspielzeuge wie zum Beispiel Puppen sowie mechanisches Spielzeug wie zum Beispiel Autos.[5]

Die Rhesusmännchen griffen sich die Fahrzeuge. Dabei gingen sie zielgerichteter vor als die Weibchen, die sich für alles einschließlich der Autos interessierten. Da den Männchen die Stoffspielsachen gleichgültig waren, gelangten diese größtenteils in weibliche Hände. Bei Menschenkindern beobachtet man Ähnliches: Jungs haben beim Spielen eindeutigere Präferenzen. Eine gängige Erklärung dafür lautet, sie würden befürchten, sonst feminin zu wirken, wohingegen Mädchen geringere Bedenken hätten, für maskulin gehalten zu werden. Da jedoch nichts darauf hindeutet, dass Affen sich darum scheren, als welches Gender sie wahrgenommen werden, dürften sie wohl kaum ein solches Unbehagen verspüren, wie es den Jungs unserer Spezies unterstellt wird. Die Wahrheit könnte also ganz einfach so aussehen: Für die meisten Jungs und die meisten männlichen Primaten sind Puppen womöglich schlicht ohne Reiz.

In einer Hinsicht war dieser Versuchsaufbau eine Herausforderung, denn den Affen wurden dabei ungewohnte künstliche Gegenstände präsentiert. Das traf vor allem auf die Fahrzeuge zu. In ihrem natürlichen Lebensraum finden Affen nichts, was auch nur im Entferntesten an bunte Laster aus Plastik oder Metall erinnert. Faszinierte die Affenmännchen an diesen Objekten – den Autos und Bällen – vor allem die Tatsache, dass sie zum Handeln auffordern? Junge Schimpansenmänner sind wahre Energiebündel, sie toben ständig herum. Dass weibliche Affen mit Kuschelobjekten spielen, ist leichter zu erklären: Körper, Kopf und Gliedmaßen verleihen Puppen äußere Ähnlichkeit mit Babys oder Tieren. Im Gegensatz zu den Männchen verbringen Affenweibchen ihr ganzes Erwachsenenleben mit Fürsorge für den Nachwuchs.[6]

Ich selbst habe nie mit Puppen gespielt, obwohl meine Mutter dafür gesorgt hat, dass meine Brüder und ich immer die Möglichkeit hatten. So sehr ich an meiner großen Plüschbulldogge hing – im Bett habe ich nie mit ihr gekuschelt, und wenn sie für mein Boxtraining herhalten musste, flog sie auch schon mal quer durchs Zimmer. Ich stand mehr auf Wachsmalstifte und Papier, weil ich für mein Leben gern malte, dazu Konstruktionsspielzeug wie Meccano und eine elektrische Eisenbahn. Am meisten aber interessierten mich Tiere. An die Anfänge kann ich mich gar nicht erinnern, ich weiß nur, dass ich schon in sehr jungen Jahren Frösche, Grashüpfer und Fische sammelte. Ich zog junge Dohlen auf und eine Elster, die aus dem Nest gefallen war. Samstags machte ich mich meist mit dem Rad zu irgendwelchen Gräben auf, in denen ich mit meinem selbstgebauten Kescher Salamander, Stichlinge, Glasaale, Kaulquappen, Bitterlinge und so weiter fing. Alle wollte ich, so mein Vorsatz, am Leben halten. In einem Schuppen hinterm Haus hatte ich schließlich einen regelrechten kleinen Zoo, mit Aquarien, einer Mäusezucht, Vögeln und einem Adoptivkätzchen. Einen eigenen Hund hatte ich nicht, aber ich freundete mich mit einem großen Hund aus der Nachbarschaft an, der oft mit mir umherstreifte. An den Tieren gefiel mir nicht nur ihre Gesellschaft, sondern auch ihr Geruch. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Wie ließe sich das auf einer Skala zur Spielsozialisation einordnen? Tiere stehen für Bewegung, genau wie Autos, aber auch für Fürsorge, wie Puppen. Da meine Familie mich nicht in diese Richtung drängte, meine Besessenheit allerhöchstens tolerierte, handelte es sich im Grunde um Selbstsozialisation. Dieses Wort klingt wie ein Widerspruch in sich. Ich träumte von meinen Tieren und davon, wie ich mein erstes Aquarium einrichten würde und wo ich meine jungen Dohlen in die Freiheit entlassen würde. Unaufhaltsam entwickelte ich mich zum Tierliebhaber, was letztendlich den Grundstein für meinen heutigen Beruf legte. Zuneigung zu Tieren ist in keiner Weise gendereigenartig, man findet sie bei Jungs wie bei Mädchen, bei Frauen wie bei Männern. Und doch kann ich mich nicht entsinnen, mir jemals den Kopf darüber zerbrochen zu haben, ob meine Interessen maskulin genug seien.

Schweden als Nation fördert offiziell die Gendergleichheit und -behandlung; einmal übte die schwedische Regierung solchen Druck auf einen großen Spielzeughändler aus, dass im Weihnachtskatalog schließlich Jungs mit einer Barbie-Traumvilla und Mädchen mit Pistolen und Action-Figuren abgebildet waren.[7] Als allerdings der schwedische Psychologe Anders Nelson(1) sich von drei- und fünfjährigen Kindern ihre Spielsachen zeigen ließ, sahen die Dinge völlig anders aus. Fast alle hatten ein eigenes Zimmer und darin eine schwindelerregende Spielzeugsammlung – im Durchschnitt waren es 532 Objekte. Nachdem Tausende Spielgegenstände in einhundertzweiundfünfzig Kinderzimmern gesichtet und klassifiziert waren, zog Nelson den Schluss, dass diese Sammlungen dieselben Stereotype spiegelten wie in anderen Ländern. In Jungszimmern fanden sich mehr Werkzeuge, Fahrzeuge und Spiele, in Mädchenzimmern mehr Dinge, mit denen man »Haus« spielen konnte, Puppenzubehör und Anziehsachen. Die Präferenzen der Kinder hatten sich als immun gegen das schwedische Gleichstellungsethos erwiesen. Untersuchungen aus anderen Ländern bestätigen das Studienergebnis, das besagte, dass sich die Haltung der Eltern kaum bis gar nicht auf die Spielzeugpräferenzen ihrer Kinder auswirkt.[8]

Jungs verstehen es, auch noch den ungeeignetsten Gegenstand in eine Spielzeugpistole umzufunktionieren; Puppen verwandeln sich bei ihnen in Vernichtungswaffen, ein Puppenhaus wird zum Parkhaus, Töpfe und Bratpfannen aus der Puppenküche schieben sie mit lautem Brumm! Brumm! wie Autos über den Teppich. Überhaupt machen Jungs beim Spielen eine Menge Krach. Begeistert mimen sie Motorenlärm und Waffengetöse – etwas, was man von Mädchen fast nie zu hören bekommt. Ich selbst kenne einen kleinen Jungen, dessen erstes Wort nicht dadda oder mamma war, sondern truck. Später benannte er seine Großeltern spontan nach ihrer jeweiligen Automarke.

Spiel lässt sich nicht diktieren. Schenkt man einem Mädchen eine Spielzeuglok, kann es sein, dass es diese Lok in den Schlaf wiegt oder warm zugedeckt in einem Puppenwagen spazieren fährt. Mit unseren Haustieren ist es nicht anders: Wir geben Geld für ein Spielzeug aus, und unser Hund zernagt stattdessen einen alten Schuh (in dem Fall haben wir sogar Glück gehabt), oder die Katze jagt hinter einem versehentlich fallengelassenen Korken her.

Die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Deborah Blum(1) verzweifelte leise angesichts der hartnäckigen Tendenz von Kindern, so zu spielen, wie es ihnen gefällt:

Mein Sohn Marcus liebt Spielzeugwaffen, und zwar mit Leidenschaft. Dass seine Mutter eine solche Aversion gegen Waffen hat, dass sie ihm nicht einmal eine winzige Plastikpistole gestattet, macht er wett, indem er alles zur Waffe macht, was ihm in die Hände kommt, von Knetgummi bis zum Kochlöffel. Ich habe selbst dabei zugesehen, wie er den Kater durchs Haus scheuchte und dabei rief: »Hände hoch, oder ich schieße, ich habe eine Zahnbürste!« Da musste ich innerlich wohl oder übel kapitulieren.[9]

Es gibt grundsätzlich drei Methoden, um herauszufinden, ob eine menschliche Vorliebe biologisch verankert ist. Die erste besteht im Vergleich mit einer anderen Primatenspezies, die frei von unseren kulturellen Vorurteilen ist (es ist also jede Primatenart geeignet). Die zweite wäre die Erforschung einer Vielzahl menschlicher Kulturen, um universelle Präferenzen zu identifizieren. Oder aber man testet Kinder, die so jung sind, dass sie noch nicht von ihrer kulturellen Umgebung beeinflusst sein können.

Mein fachlicher Hintergrund lässt mich die erste Methode bevorzugen. Was die bereits beschriebenen Experimente zu Spielzeugvorlieben betrifft, so stellt sich die Frage, ob sich dieselben Tendenzen auch bei Primaten finden, die nicht unter menschlichem Einfluss stehen. Die Primatologin Sonya Kahlenberg(1) und ihr Fachkollege Richard Wrangham(1) beobachteten bei wilden Schimpansen Verhaltensweisen, die Amber(3) und ihren Besen ins Gedächtnis rufen. In vierzehnjähriger Feldforschung im Kibale National Park in Uganda dokumentierten sie zahlreiche Begebenheiten mit jungen Schimpansen, die einen Stein oder Stock so bei sich trugen, als handele es sich um ein Baby. Schimpansenmädchen zeigten dieses Verhalten drei- bis viermal so häufig wie Schimpansenjungs. Wenn sie Früchte pflückten, legten sie den gehätschelten Stein vielleicht einmal beiseite, aber sobald sie woanders hingingen, war er wieder dabei. Manche kuschelten sich nachts mit dem Stein oder Stock in ihr Schlafnest oder bauten ihm sogar ein eigenes Nest. Die Mädchen gingen mit dem Objekt so fürsorglich um, als handele es sich um ein Baby; ihre männlichen Altersgenossen verhielten sich weniger rücksichtsvoll – da konnte es auch einmal vorkommen, dass sie den Stein gelegentlich ebenso rabiat mit den Füßen traktierten wie einen Spielkameraden. Ihre Mütter imitierten sie mit diesem Verhalten nicht, denn von diesen trug keine einen Stein oder ein Holzstück herum; die Schimpansenmädchen gaben dieses Verhalten im selben Moment auf, da sie den ersten eigenen Nachwuchs bekamen.[10]

Im Dschungel von Guinea beobachtete einmal der japanische Primatologe Tetsuro Matsuzawa(1) eine Schimpansin mit einem schwerkranken Baby und dessen achtjähriger vorpubertärer Schwester, die den beiden auf Schritt und Tritt folgte. Erstaunt wurde der Forscher Zeuge, wie die besorgte Mutter »die Hand ausstreckte und die Stirn des Babys berührte. Es sah aus, als überprüfe sie seine Temperatur.« Als das Baby gestorben war, wollte die Mutter den Leichnam nicht ablegen; tagelang trug sie ihn mit sich herum, bis er mumifiziert war, und verscheuchte die Fliegen, die ihn umschwärmten. Womöglich aus Mitgefühl mit ihrer trauernden Mutter begann die Tochter, einen kurzen Stock wie ein Baby auf der Schulter oder unter dem Arm zu tragen. Einmal legte sie diesen ab und »klopfte mehrmals sanft darauf, wie man einem Baby auf den Rücken klopft.« Matsuzawa interpretierte das Verhalten der jungen Schimpansin als »Mutter-Kind-Spiel« und verglich es mit seinen Beobachtungen aus dem nahegelegenen Manon-Dorf Bossou, wo Mädchen sich eine Stockpuppe auf den Rücken binden, wenn sie eine Mutter mit einem neugeborenen Baby imitieren wollen.[11]

Abb. 2: Ein Schimpanse in einer Schutzstation balanciert eine Puppe auf dem Rücken; so trägt eine Affenmutter ihr Baby. Junge weibliche Menschenaffen fühlen sich zu Puppen hingezogen und üben mit ihnen mütterliche Fertigkeiten; in freier Natur verwenden sie dazu Holzstücke.

Diese zweite Beobachtung leitet zur zweiten Methode über, mit der sich herausfinden lässt, ob bestimmte menschliche Präferenzen biologisch angelegt sind: dem Vergleich unterschiedlichster Kulturen einschließlich Naturvölkern zur Identifizierung universeller Verhaltensweisen. Lassen sie sich auf der ganzen Welt beobachten? Leider verfügen wir über ausgesprochen wenig kulturübergreifendes Wissen, was kindliches Verhalten betrifft. Zwar existieren etliche Studien aus Industrienationen, doch was wir benötigen, ist eine größere kulturelle Bandbreite. Die einzige Untersuchung, die ganz unterschiedliche Kulturen abdeckte, ergab, dass sich Mädchen weitaus stärker von Neugeborenen angesprochen zeigen als Jungen. Mädchen helfen typischerweise dabei, ihre jüngeren Geschwister zu versorgen, was unter den wachsamen Blicken der Mutter geschieht; Jungs hingegen spielen häufig außerhalb ihrer häuslichen Umgebung.[12]

Selbst Margaret Mead(1), die berühmteste Anthropologin des vergangenen Jahrhunderts, trifft in ihrem 1949 erschienenen Buch Male and Female (Mann und Weib; 1955) erstaunlich wenige Aussagen über spielende Kinder. Mead interviewte fünfundzwanzig halbwüchsige Mädchen – keine Jungs – aus verschiedenen Kulturen Ozeaniens; Spielzeug wurde dabei nicht erwähnt. Für Mead war Sozialisation nicht das Ergebnis kindlichen Spiels, sondern der Art und Weise, wie Erwachsene sich über Männer und Frauen sowie deren alltägliche Interaktionen äußern.

Meads Arbeit verdeutlicht, wie variabel Geschlecht und Gender sein können. Es war der Urknall für die Theorie der genderspezifischen Sozialisation; auf ihre Forschung stützten sich in der Folge Behauptungen, diese Rollen seien hauptsächlich oder gänzlich kulturell bedingt. Nach neuerlicher Lektüre von Male and Female bin ich jedoch nicht mehr überzeugt, dass dieses Meads Hauptaussage war. Die Autorin erörtert mehrere weltweit gültige Wahrheiten über das Mann- beziehungsweise Frausein. So werde bei Mädchen grundsätzlich darauf geachtet, dass sie bekleidet seien und in der Nähe des Hauses blieben, wohingegen Jungen desselben Alters nackt herumlaufen und dabei weit umherstreifen dürften. Einem Jungen werde beigebracht, »daß ein langer Weg zwischen dem […] Fünfjährigen und dem Manne liegt, der in einer Welt voll anderer Männer eine Frau gewinnen und sie behalten kann.« Mead(2) unterstreicht, wie universell die Konkurrenz unter Männern sei, und unterfüttert dies mit der Aussage: »In jeder bekannten menschlichen Gesellschaft ist des Mannes Bedürfnis nach Leistung erkennbar.« Ein Mann fühlt sich nur dann erfüllt und erfolgreich, wenn er sich auf irgendeinem Gebiet hervortut – wenn er besser ist als andere Männer und besser als Frauen.[13]

Jede Zivilisation muss Männern die Möglichkeit bieten, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Eine Umfrage in siebzig Ländern bestätigte vor einiger Zeit diesen Unterschied: Durch die Bank betrachteten demnach Männer Unabhängigkeit, Erfolg und Status als besonders wertvoll, während Frauen das Wohlergehen und die Sicherheit ihrer Nächsten und der Menschen überhaupt wichtig waren.[14]

Frauen haben dank ihrer Biologie eine Möglichkeit, sagt Mead(3), ihr Selbstwertgefühl zu steigern, die ihnen, und nur ihnen, zur Verfügung steht: die Mutterschaft. Dies und das Stillen ist das Einzige, wozu ausschließlich Frauen in der Lage sind und Männer nicht. Die Mutterschaft ist so unverzichtbar für die Gesellschaft und zugleich so erfüllend, dass Mead(4) der Ansicht war, Männer könnten ihre Unfähigkeit damit zu konkurrieren unmöglich verwinden. Sigmund Freuds(2)