Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Böhlau Köln

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In nahezu allen Epochen und Kulturen hat es Geschichten von Wiedergängern gegeben, die nach dem Tode ihr Unwesen treiben, oder von unheimlichen Blutsaugern, die nachts aus ihren Gräbern steigen und sich ihre Opfer unter den Lebenden suchen. Wie alle Mythen verändern sich auch Vampirgeschichten stetig und passen sich dem Zeitgeist an. So gilt seit dem Erscheinen des Dracula-Romans beispielsweise Transsilvanien, das "Land jenseits des Waldes", irrtümlich als die Heimat der Vampire. Thomas Bohn hat sich mit den Fragen, wann und weshalb das östliche Europa zum Refugium der Blutsauger stilisiert wurde, auf die Suche nach den Ursprüngen des Vampirismus gemacht. Der Osteuropahistoriker folgt den Metamorphosen des Vampirs, indem er die Angst der kleinen Leute vor den Seuchenherden aufgeblähter Leichen von der Blutsaugermetapher der Gelehrten unterscheidet. Seine Reise in die Vergangenheit zeigt, dass das Bild des Blutsaugens im lateinischen Abendland lange vor der Entdeckung der Vampire im Donau-Balkan-Raum geprägt wurde. In diesem Sinne rehabilitiert dieses kenntnisreiche Buch den Vampir als einen europäischen Mythos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 560

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.

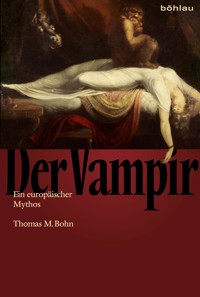

Umschlagabbildung:

Johann Heinrich Füssli, „Der Nachtmahr“, 1781. Öl auf Leinwand © akg-images.

© 2016 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien

Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Lektorat: Meinrad Böhl, Leipzig

Einbandgestaltung: Guido Klütsch, Köln

Satz: WBD Wissenschaftlicher Bücherdienst, Köln

Reproduktionen: Satz + Layout Werkstatt Kluth, Erftstadt

Druck und Bindung: Finidr, Cesky Tesin

Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier

Printed in the EU

ISBN 978-3-412-50180-8 (Print)

Datenkonvertierung: Lumina Datamatics, Griesheim

ISBN für dieses eBook: 978-3-412-50417-5

INHALT

Prolog: Vom Sündenfall zum ewigen Leben

1 · Der Vampir als imperiale Kategorie

2 · Vampirismus im Okzident

2.1Der Wiedergänger des Mittelalters

2.2Der Nachzehrer der Frühen Neuzeit

3 · Vampirismus im Orient

3.1Der Upyr oder Upiór im Kiewer Reich und in Polen-Litauen

3.2Der Vrykolakas bei den Griechen im Osmanischen Reich

4 · Vampirismus in den Schlagzeilen

4.1Die Entdeckung der Vampire

4.2Die Vampirdebatte der Aufklärung

5 · Vampirismus im Volksglauben

5.1Dämonische Gestalten in Ost- und Ostmitteleuropa

5.2Verlorene Seelen im Donau-Balkan-Raum

6 · Vampirismus in der Moderne

6.1Erkundungen im östlichen Europa

6.2Zuschreibungen in Deutschland

7 · Der Vampir als lokaler Sündenbock

Anmerkungen

Referenzwerke

Abbildungsnachweis

Register

„Wenn wir unsere Meinung offenherzig sagen sollten, raten wir vonallen Mitteln ab, die nach Aberglauben riechen. Am besten stiftet man eineaufrichtige Versöhnung mit den Sterbenden und vergisst alles, was vorheran Widrigem war. Denn auf solche Weise entschlafen dieselben mitversöhntem Herzen und haben nach nichts weiter in dieser Welt Begierde.Ihre Einbildung bleibt schlafend, und in Ermangelung einer Ursache kann sieniemals beginnen, auf einen lebenden Menschen zu wirken.“

MICHAEL RANFT, 1732 [<<7||9>>]

PROLOG: VOM SÜNDENFALL ZUM EWIGEN LEBEN

Heutzutage ist der Vampir für das breite Publikum ein Star, ein Medienereignis aus Hollywood. Bestsellerautoren wie Bram Stoker, Anne Rice und Stephenie Meyer bewegen die Phantasie von Jung und Alt. Durch Filme wie „Dracula“, „Interview mit einem Vampir“ und „Twilight“ haben Blutsauger bzw. deren Protagonisten Unsterblichkeit erlangt. Kein Wunder, dass die Vampire in den Kinderzimmern unserer globalisierten Welt sogar Harry Potter die Show stehlen. Längst werden ihnen individuelle Charakterzüge zugeschrieben und Sympathie entgegengebracht. Sie verfügen zwar über übermenschliche Kräfte, leiden aber an ihrer Unvergänglichkeit und müssen mit der Gier nach Blut zurechtkommen. Während der in den 1730er Jahren entdeckte südosteuropäische Vampir im Laufe des 20. Jahrhunderts in der Medienlandschaft einer Amerikanisierung und Domestizierung unterworfen wurde, dient der in den 1920er Jahren bekannt gewordene kreolische Zombie in Groschenromanen und Gruselfilmen nach wie vor als törichte Horrorfigur. Gibt es Blutsauger wirklich und muss man Angst vor den Toten haben? Diesen Fragen möchte ich dem Wunsch meiner zehnjährigen Tochter entsprechend nachgehen.

Als professionellen Osteuropahistoriker interessieren mich darüber hinaus auch die tatsächlichen Ursprünge des Vampirglaubens. Offenbar weiß immer noch nicht jeder Dracula-Fan, dass es sich bei Transsilvanien um keinen fiktiven Ort handelt. Mit dem lateinisch so bezeichneten „Land hinter den Wäldern“ ist die im heutigen rumänischen Karpatenbogen gelegene Geschichtslandschaft Siebenbürgen gemeint, die seit dem Mittelalter unter anderem von „sächsischen“, will heißen deutschstämmigen Siedlern bewohnt ist. Die von Bram Stoker geweckte Vorstellung, Vampire seien in Transsilvanien zu Hause, hat aber noch einen weiteren Haken. Ausgerechnet in dieser Region kamen Vampire nämlich eher selten vor. Liest man Berichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert, kann man sich stattdessen des Eindrucks nicht [<<9||10>>] erwehren, dass der Vampirismus vor allem in den Überlappungszonen der europäischen Vielvölkerreiche oder Imperien registriert wurde. Entlang der sich in der Mitte Europas treffenden Randgebiete des Kiewer Reiches und des Zarenreiches, der Polnisch-Litauischen Union und des Osmanischen Reiches sowie des Habsburgerreiches und Preußens erstreckte sich offenbar so etwas wie ein Vampirgürtel (vgl. Karte auf Vorsatz). Im wörtlichen und übertragenen Sinne, geographisch und metaphysisch stellt der Vampir somit ein Grenzphänomen dar.

In Bezug auf den Vampirismus identifiziere ich mich mit denjenigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die bereits angefangen haben, in ihren Werken eine Rückbindung dieses Phänomens an seinen historischen Ort zu suchen, seien es Wolfgang Hohlbein in seiner Bestsellerreihe „Die Chronik der Unsterblichen“, Elizabeth Kostova in dem Roman „Der Historiker“, Markus Heitz in dem Fantasybuch „Kinder des Judas“ oder Fred Vargas in dem Krimi „Der verbotene Ort“. Wenn wir Vampire aufspüren wollen, muss sich unser Blick in der Tat auf das osmanische Europa oder auf die Balkanhalbinsel in der Zeit der Vormoderne richten. Wir dürfen aber auch die sarmatischen Landschaften Ostmitteleuropas nicht außer Acht lassen. Abgesehen davon bin ich der Ansicht, dass das Bild des Blutsaugens im lateinischen Abendland lange vor der Entdeckung der Vampire im Donau-Balkan-Raum präformiert wurde. Daher versuche ich in diesem Buch, den Vampir als einen europäischen Mythos zu rehabilitieren.

Historisch gesehen gründet sich das moderne Europa auf einen Prozess der Staatenbildung und Christianisierung, welcher in der Zeit um das Jahr 1000 n. Chr. einen Höhepunkt erreichte. Eine wesentliche Voraussetzung für das Aufkommen des Vampirglaubens war die allmählich Ablösung der Feuerbestattung durch die Grablegung oder die Beerdigung. Der Zustand der Leichen beflügelte fortan die Phantasie der Lebenden. Bei der Frage nach dem Verhältnis von Diesseits und Jenseits vermischten sich christliche und animistische Vorstellungen. Dabei ging es um die Rolle des Blutes als Lebenssaft einerseits und um den Dualismus von Leib und Seele andererseits. Im Neuen Testament ist in den Berichten über das letzte Abendmahl in irritierender Weise zu lesen, Jesus Christus habe seinen Jüngern zur Bekräftigung [<<10||11>>] des Neuen Bundes sein Fleisch und sein Blut in Form von Brot und Wein gereicht. Seit dem 4. Jahrhundert wurde im ökumenischen Glaubensbekenntnis der römisch-katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche neben der Kreuzigung und der Himmelfahrt Christi auch die Auferstehung der Toten im Allgemeinen beschworen. In der kirchlichen Lehre sind die Unsterblichkeit der Seele und die physische Wiederkehr der Toten quasi vorprogrammiert. Der im christlichen Europa gängigen Todesauffassung zufolge sah der göttliche Heilsplan vor, dass die Körper zu Staub zerfallen und die Seelen ins Paradies eingehen. Aus welchen Gründen und in welcher Form die Verstorbenen bis zur Zusammenkunft des Jüngsten Gerichts in Himmel oder Hölle zu verweilen hatten, blieb hingegen weitgehend unklar.

Nach dem Muster der biblischen Berichte über die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu galten auch für gewöhnliche Sterbliche der dritte Tag nach dem Tod und ein daran anschließender Zeitabschnitt von 40 Tagen als prekär. In dieser Zeit hatten die Hinterbliebenen durch die Einhaltung von Abschiedsriten für den Übergang der Seelen der Toten in den Himmel Sorge zu tragen. Über Aktivitäten Verstorbener oder über „lebende Leichname“ sind wir aber nur aus zweiter oder dritter Hand unterrichtet; kaum einer der Zeugen behauptet, sie je selbst gesehen zu haben. Wir haben es immer nur mit Phantasien zu tun. Worum aber geht es dann in diesem Buch überhaupt? Es behandelt im Wesentlichen Störungen des friedlichen Abschieds der Lebenden von den Toten und die daraus erwachsenen Konsequenzen. Beide haben ihre Ursachen bzw. Manifestationen in zwischenmenschlichen Konflikten, die durch den Tod nicht gelöst wurden, oder im Ausbruch rätselhafter Krankheiten, die die Existenz eines Seuchenherdes vermuten ließen. Ungeachtet dessen braucht man vor den Toten keine Angst zu haben. Sie müssen hin und wieder lediglich als Sündenböcke herhalten. Belastend ist für die Lebenden immer nur das schlechte Gewissen wegen moralischer Verfehlungen oder die Empfindung der Ohnmacht im Angesicht einer drohenden Gefahr. Diese Art von Stress findet in Angstgefühlen und Traumvisionen ihren Ausdruck.

Spuk und Horror, das Unheimliche und das Übernatürliche haben die Menschen seit jeher umgetrieben. Während „Gespenster“ im Volksglauben allgemein auf konkrete Erscheinungen wiederkehrender Verstorbener bezogen [<<11||12>>] werden, stellen „Geister“ übersinnliche Phänomene ganz unterschiedlicher Schattierungen dar. Im sogenannten Aberglauben reicht ihr Spektrum von den Naturgeistern bis zu den Totengeistern, im Kontext der Bibel von den Engeln bis zu den Dämonen. Weil die Volksfrömmigkeit zurückkehrenden Toten ursprünglich durchaus noch eine physische Präsenz zuschrieb, versuchte die westliche Kirche im Mittelalter, die Vorstellung von „Wiedergängern“ durch den Glauben an die „armen Seelen“ zu ersetzen, welche im Fegefeuer einen dritten Ort zwischen Himmel und Hölle fänden. Demgegenüber verfestigte sich im Zeitalter der Reformation zum einen die Annahme einer teuflischen Besessenheit der wiederkehrenden Leichen, zum anderen wurde der Vorwurf erhoben, bei den Wiedergängern handele es sich um vom Satan hervorgerufene Einbildungen in den Köpfen der Lebenden. In den Horrorvisionen der Moderne hingegen gelten „Untote“ wieder als belebte, wenn auch unbeseelte Körper. Letzten Endes sind Gespenster als Totengeister anzusehen, denen nachgesagt wird, sowohl Botschaften aus dem Jenseits zu überbringen als auch Rache für zu Lebzeiten erlittenes Unrecht zu üben.

Weil die westliche Konstruktion der Vampirgestalt im Wesentlichen ein Produkt eines literarischen Diskurses ist, erfolgt in der Einleitung dieses Buches zunächst eine Auseinandersetzung mit entsprechenden Motiven aus dem östlichen Europa. Daraus wird zugleich eine Thesenbildung für die nachfolgenden Erörterungen abgeleitet. Ausgehend von den Wiedergängervorstellungen des lateinischen Abendlandes wird dann im zweiten Kapitel der mitteleuropäische Nachzehrerglaube des 16. bis 18. Jahrhunderts untersucht. Bei „Nachzehrern“ handelt es sich um eine harmlosere, aber inzwischen in Vergessenheit geratene Variante der Vampirfigur im deutschsprachigen Raum. Die Rede ist von vermeintlich aktiven Toten, die zwar im Grab verbleiben und nur durch das weithin vernehmbare Kauen ihrer Leichentücher auf sich aufmerksam machen, aber dennoch ihre Angehörigen telepathisch mit ernst zu nehmenden Krankheiten bedrohen. Vor diesem Hintergrund lassen sich in weiteren Schritten die Spezifika des osteuropäischen Vampirglaubens herausarbeiten. Im dritten Kapitel wird gezeigt, dass der sogenannte „Upyr“ oder „Upiór“ in den Gebieten des Kiewer Reiches und der Polnisch-Litauischen Union bereits seit etwa 1000 n. Chr. bekannt war. Nach der Eroberung Konstantinopels [<<12||13>>] durch die Osmanen im Jahr 1453 verstieg sich das ökumenische Patriarchat zur Wahrung seiner Autorität gegenüber dem orthodoxen Glaubensvolk zu einer eigenwilligen Deutung der griechischen Variante des Wiedergängers. Der sogenannte „Vrykolakas“ wurde nunmehr als der unverweste Leichnam eines Exkommunizierten verstanden, dessen Seele gewissermaßen in seiner eigenen Haut einen Verbannungsort finde. Wie das vierte Kapitel zeigt, wurde die Kreatur des südslawischen „Vampirs“ im lateinischen Abendland erst 1732 im Zuge der Überprüfung einer Seuchengefahr an der Militärgrenze des Habsburgerreichs zum Osmanischen Reich bekannt. Beide, der Vrykolakas wie auch der Vampir, wurden genau wie ihre Pendants im westlichen Europa als Tote angesehen, die unvergänglich sind und dadurch eine Bedrohung darstellen. Im fünften Kapitel wird darüber hinaus ausgeführt, dass der Vampirglaube im Unterschied zu den Nachzehrervorstellungen die Vorstellung beinhaltet, dass Leichen nicht nur ihre Gräber verlassen, sondern den Lebenden auch die Lebenskräfte rauben. Gemeinsam ist allen Zeitzeugnissen, dass sie körperliche Erscheinungen von Verstorbenen schildern, deren Totenruhe gestört wurde. Dass der traditionelle Vampirglaube im östlichen Europa neben den in den modernen Medien dominanten Dracula-Inszenierungen auch im 20. Jahrhundert noch eine Nische fand, soll in einem Ausblick das sechste Kapitel zeigen. Thematisch trat in den mündlichen Überlieferungen im Laufe der Zeit die Seuchengefahr hinter das Sexualverhalten zurück. Der Subtext wurde nicht mehr von kollektiven Ängsten, sondern von moralischen Normen bestimmt. Unter diesen Voraussetzungen kommt dieses Buch im siebten und letzten Kapitel unter Berücksichtigung der unterschiedlichen östlichen und westlichen Wiedergängervorstellungen zu einem ambivalenten Schluss: Einerseits wurde angenommen, dass die Seelen der Wiedergänger keine Erlösung finden, andererseits, dass sie den Hinterbliebenen Schaden zufügen. Zwar mehrten sich später die Hinweise, dass Verstorbene nicht nur als Vermittler im Jenseits angerufen wurden, sondern dass die Angehörigen von ihnen auch gute Werke im Diesseits erhofften. Aus der Sicht außenstehender Beobachter, seien es kirchliche oder weltliche Autoritäten, fand die Wiedergängerei jedoch allzu häufig im angeblichen Blutsaugen ihren einseitigen Ausdruck.

[<<13||14>>] Hätte ich beabsichtigt, in diesem Buch einen originalen Vampir virtuell zum Leben zu erwecken, wäre mein Vorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen, weil wir es letzten Endes immer nur mit aus der Angst geborenen Einbildungen zu tun haben. Stattdessen werde ich mich bemühen, etwas über die Vorstellungen der Menschen im Donau-Balkan-Raum und aus der Karpato-Ukraine zur Zeit der osmanischen und habsburgischen Herrschaft herauszufinden. Denn in der mündlichen Tradition und in der schriftlichen Überlieferung Südosteuropas und der ehemaligen Polnisch-Litauischen Union haben sich die meisten authentischen Blutsaugererzählungen erhalten (hier ist allerdings immer zwischen den Zuschreibungen westeuropäischer Berichterstatter und den Empfindungen osteuropäischer Zeitgenossen zu unterscheiden). Wovor hatten diese Menschen Angst und warum wurden sie von ihren Verstorbenen nicht in Ruhe gelassen? Wozu brauchten sie Sündenböcke und wieso suchten sie sich gerade die wehrlosesten Geschöpfe aus? Den Quellen ist es geschuldet, dass sich bei der Beantwortung dieser Fragen am ehesten eine Geschichte der Vampirbekämpfung schreiben lässt, die Historie eines sich ständig wiederholenden Kanons aus Graböffnung, Leichenpfählung oder -enthauptung und Leichenverbrennung. Wirklich interessant wird es für uns aber erst dann, wenn es durch Einbettung des Geschehens in den historischen Kontext gelingt, etwas über die betroffenen Dorfgemeinschaften oder Stadtgesellschaften in Erfahrung zu bringen. Tatsächlich stand vor Ort nämlich weniger das vermeintliche Blutsaugen im Zentrum des Vampirglaubens als vielmehr das Phänomen des unverwesten Leichnams. Informationen darüber liefern Reisebeschreibungen, Untersuchungsakten und Legenden. Daher ist es wichtig, einen Einblick in diese Quellen zu vermitteln.

Referierende Passagen sind in der folgenden Darstellung vom übrigen Text optisch abgesetzt. Wenn es um die Wiedergabe von konkreten Vampirfällen geht, welche die Phantasie der Zeitgenossen bewegten, verwende ich dem historischen Verlauf entsprechend das Präteritum. Um Distanz zu den nicht immer zuverlässigen Berichten zu schaffen, greife ich zugleich auf den Konjunktiv oder die indirekte Rede zurück. Sobald in Liedern und Märchen eine Verallgemeinerung des Vampirmotivs erfolgt, bediene ich mich dem fiktionalen Charakter des Geschehens entsprechend des historischen Präsens. Auf diese [<<14||15>>] Weise soll den Leserinnen und Lesern die sprichwörtliche und sagenumwobene Heimat der Vampire im östlichen Europa ein wenig nähergebracht werden.

Im Unterschied zu anderen vampiristischen Veröffentlichungen biete ich umfangreiches Material aus den unterschiedlichen Regionen und den verschiedenen Kulturlandschaften des östlichen Europa. Um sich im Wirrwarr der Bezeichnungen möglicherweise fremdartiger Sprachen zurechtzufinden, werden kyrillische Wörter im Text in der Dudenumschrift wiedergegeben, während bei lateinischen Alphabeten nicht auf die korrekten diakritischen Zeichen verzichtet wird. Allerdings haben unzählige Geister und Dämonen im östlichen Europa Bezeichnungen erfahren, deren Schreibweisen nicht immer normiert sind. Wenn in diesem Buch auf die Authentizität eines Begriffes Wert gelegt wird, erfolgt seine Wiedergabe in kleiner und kursiver Schrift (upir‘). Sobald ein Terminus, der in der Überlieferung unterschiedliche Ausprägungen erfahren hat, einer Verallgemeinerung unterworfen wird, kommen Großschreibung und Normalschrift zur Anwendung (Vukodlak). Davon abgesehen spielen Orts- und Personennamen in diesem Buch auch inhaltlich eine besondere Rolle. Auf der einen Seite muss von der Schreibweise der Quellen abstrahiert werden, um mittels Atlanten oder Internetkarten virtuelle Reisen in die Vergangenheit zu ermöglichen. Auf der anderen Seite verheißt die Wahl der Namensform unwillkürlich eine Zuordnung des Geschehens zu nationalen Zusammenhängen, die erst von den heutigen politischen Grenzen gesetzt werden. Daher werden in der folgenden Darstellung bei Orts- und Personennamen die dem jeweiligen historischen Kontext entsprechenden Varianten gebraucht, alternative oder wissenschaftlich exakte Schreibweisen in jedem Falle aber auch als Ergänzungen im Register aufgelistet.

Alle Vampirberichte unterliegen seit der Reformation konfessionellen Deutungen und spiegeln seit dem Zeitalter des Nationalismus auch ethnische Animositäten wider. Eingedenk dessen soll dieses Buch in Bezug auf die Bewusstseinslagen von Menschen vergangener Epochen, welche meist keine eigenen schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben, folgenden Fragen nachgehen: Warum halten menschliche Körper mitunter vermeintlich der Verwesung stand? Handelt es sich um die Leichen der Frommen, wie bereits im Alten Testament angedeutet, oder um diejenigen der Exkommunizierten, [<<15||16>>] wie die griechisch-orthodoxe Kirche nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches behauptete? Wie passen die Verehrung von Engeln und Heiligen auf der einen Seite und die Verdammung von Geistern und Dämonen auf der anderen Seite zusammen? Unterliegt deren ambivalente Existenz nicht einfach nur der Imagination einer Rivalität zwischen Gott und dem Teufel beim Ringen um die christlichen Seelen? Und schließlich: Welche Rolle spielten die angeblichen Blutsauger in den vormodernen Gesellschaften des östlichen Europa im eigentlichen Sinne? Stellt die Gestalt des Vampirs bloß eine Verballhornung des christlichen Martyriums und der heiligen Kommunion dar? Meine Antworten resultieren aus der Auseinandersetzung mit historischen Texten, die das Schicksal verblichener Generationen thematisieren. Meinen provokativen Thesen haftet in der Überzeichnung daher vielleicht ein Schuss Rhetorik an. Dennoch möchte ich mit den ins Akademische gehenden Interpretationen niemandem zu nahe treten, der die Realität des Todes in seinem sozialen Umfeld auf ganz persönliche Weise erfahren hat.

Zu Dank verpflichtet bin ich für Hilfe bei der sprachlichen Erschließung des Materials Lidia Gläsmann, Birol Gündogdu, Nazarii Gutsul, Helmut Krasser, Kolja Lichy, Henadz‘ Sahanovič, Ana Marija Spasojević, Sebastian Willems und Albert Weber. In technischer und redaktioneller Hinsicht habe ich bei Ludwig Bohn, Nazim Diehl, Cora Dietl, Markus Jakob, Svetlana Malyševa, Viktor Schneider und Anne Seidel Unterstützung gefunden. Der Böhlau Verlag, namentlich Dorothee Rheker-Wunsch, hat dafür gesorgt, dass aus dem Manuskript ein gutes Buch wurde. Eine Erfahrung der besonderen Art bescherte mir das Lektorat. Angeregt durch den Puls der Sprache hat Meinrad Böhl einen unheimlichen Biss an den Tag gelegt und dem Text zu Vitalität verholfen. Gedacht sei auch der Studierenden an der Justus-Liebig-Universität Gießen, die im Sommer 2014 im Anschluss an eine Vorlesung der anderen Art die Klausur bestanden haben, und auch derjenigen, die mich in unserem leidigen Prüfungssystem Flex Now immer noch als Karteileichen verfolgen. Widmen möchte ich dieses Buch im Speziellen der besten Ehefrau von allen.

Thomas BohnGießen, 2. November 2015[<<16||17>>]

1 · DER VAMPIR ALS IMPERIALE KATEGORIE

„Man verstehet dadurch todte menschliche Körper,welche aus Gräbern hervor spatzieren,den Lebendigen das Blut aussaugen,und sie dadurch umbringen sollen.“

ZEDLERS UNIVERSALLEXIKON, 1745

„… das ist der Name von angeblichen Dämonen,die nachts lebendigen Körperndas Blut entziehen und es Leichen übertragen,denen es offenbar aus Mund, Nase und Ohren fließt.“

ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ, 1765

Bei der Definition des Vampirismus kreuzen sich bis heute Missverständnisse der Aufklärung mit Fehldeutungen der Romantik. Im Endeffekt werden dadurch stets aufs Neue negative Stereotype über das östliche Europa produziert. Woher kommt das?

In den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts revoltierten zuerst die Serben und dann die Griechen gegen die Herrschaft der Osmanen auf der Balkanhalbinsel. Von den nationalromantisch gesinnten Intellektuellen im übrigen Europa wurde diese Entwicklung mit Interesse und Sympathie verfolgt. Debatten über die mächtepolitische Konstellation gingen dabei einher mit der Stereotypisierung des exotischen Lokalkolorits. Im Begriff „Orientalische Frage“ fand dieser Diskurs einen symbolträchtigen Ausdruck. Weil aber seit der vergeblichen Belagerung Wiens im Jahre 1689 von einer „Türkengefahr“ nicht mehr ernstlich die Rede sein konnte, avancierte die südosteuropäische Peripherie in der abendländischen Sichtweise zum Hort der Rückständigkeit.1

Dieser Ansicht entsprechend veröffentlichte der französische Schriftsteller Prosper Mérimée im Jahre 1827 anonym die aus dem fiktiven Werk des ausgedachten Barden Hyacinthe Maglanovich schöpfende Sammlung „Die [<<17||18>>] Gusle oder Sammlung illyrischer Poesie, gefunden in Dalmatien, Bosnien, Kroatien und der Herzegowina“ (La guzla, ou choix de poésies illyriques, recueilles dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l’Herzegowine). Bei der Gusle handelt es sich um eine Schalenhalslaute, die traditionell beim Vortrag von Heldenliedern zum Einsatz kam, in Mérimées Interpretation aber nicht nur bei der Beschwörung des jahrhundertelangen Befreiungskampfes gegen die Türken Verwendung fand, sondern auch bei der Zelebrierung vorsintflutlicher Abwehrriten gegen Vampire.

Obgleich sich der französische Schriftsteller unter Berufung auf die antiken Illyrer auf die nordwestlichen Landstriche der Adria konzentrierte und sowohl die Bulgaren und Serben als auch die Albaner und Griechen aus seiner Betrachtung ausklammerte, übernahm der deutsche Dichter Wilhelm Gerhard im Jahre 1828 einen Großteil des frei erfundenen Materials in seine dem balkanischen Hochland gewidmete Sammlung „Wila. Serbische Volkslieder und Heldenmärchen“. Gerhard wählte lediglich statt der Gusle die Vila als Aufhänger, einen weiblichen Naturgeist der slawischen Volksmythologie.

Inhaltlich von Mérimées Betrug genauso hinters Licht geführt wie Gerhard, versuchte sich an der Jahreswende 1832/33 auch der russische Nationaldichter Alexander Puschkin an diesem Stoff (er bekam allerdings noch unmittelbar vor der 1835 erfolgten Publikation seines Werkes Wind von der Mystifikation). Irritierend wirkt die geographische Zuordnung in Puschkins Titel „Lieder der westlichen Slawen“ (Pesni zapadnych slavjan), geht es inhaltlich doch weniger um das Schicksal der Polen, die Ende des 18. Jahrhunderts die Aufteilung ihres Staatsgebiets durch die kontinentalen Großreiche über sich ergehen lassen mussten, als vielmehr um das Los der orthodoxen Christenheit unter dem „Joch“ der osmanischen Herrschaft.

Alles in allem spiegelt die bewusst lancierte oder unbewusst tradierte balkanische Fiktion die Tatsache wider, dass die Auseinandersetzung mit dem Vampirismus im westlichen wie im östlichen Europa von fehlgeleiteten Projektionen bestimmt wurde. Der Vampir fungierte im Sinne eines beliebig einsetzbaren kulturellen Codes als eine imperiale Kategorie. Es handelte sich bei ihm im wörtlichen und übertragenen Sinne um ein Grenzphänomen, das an den Rändern der Vielvölkerreiche oder in den Grauzonen der westlichen [<<18||19>>] Hemisphäre verortet wurde. Namentlich in der Ballade vom unverhofften Gast, der die fiktive Familie des Kroaten Konstantin Jakubović (oder „Constantin Yakoubovich“ bei Mérimée, „Konstantin Jakubowitsch“ bei Gerhard, „Marko Jakubovič“ bei Puschkin) im dalmatinischen Hochland heimsucht, manifestiert sich der gestörte Blick der europäischen Kulturhauptstädte Paris, Leipzig und St. Petersburg auf die balkanische Peripherie:

Quasi aus dem Nichts taucht ein serbischer Krieger auf, der im Kampf mit den Türken eine lebensgefährliche Verletzung erlitten hat. Unmittelbar nach seiner Ankunft stirbt er auf Konstantin Jakubovićs Hof. Wegen seiner militärischen Verdienste erhält er ungeachtet seines orthodoxen Bekenntnisses auf dem katholischen Friedhof ein Ehrengrab. Damit nimmt das Schicksal eine unheilvolle Wendung. Denn wenig später erkrankt Konstantin Jakubovićs Sohn und beginnt dahinzusiechen. Schließlich entdeckt ein weiser Eremit am Hals des Jungen einen roten Fleck, den er auf den Biss eines Vampirs zurückführt. In Verdacht gerät sofort der fremde Krieger. Nach Öffnung seines Grabes findet sich – wie nach der kurzen Bestattungszeit auch nicht anders zu erwarten – eine frisch anmutende Leiche mit blutigen Lippen. Derart seiner Untaten überführt, droht dem vermeintlichen Vampir die Pfählung. Allerdings weiß sich der Tote seiner Vernichtung durch die Flucht zu entziehen. Immerhin können sich nun der Kranke und sämtliche Familienangehörige mit der Erde des Vampirgrabes einreiben und auf diese Weise die Abwehrkräfte ihrer Körper stärken. Darüber hinaus weiß der Eremit mittels Weihrauchs und Gebets die dreimalige Rückkehr des Untoten in Gestalt eines Riesen, eines Kriegers und eines Zwerges erfolgreich abzuwehren. Auf diese Weise kommt der Spuk zu einem Ende.

Wie also imaginierten Vertreter des aufgeklärten Europa die südslawische Volksüberlieferung? Abgesehen davon, dass es sich bei diesem authentisch anmutenden Lied um einen „Fake“ handelt, vertraten seine Interpreten Ansichten, die für die Rezeption des Vampirismus symptomatisch sind. So antwortete etwa Puschkin in einer Fußnote auf die Frage „Was sind Vampire?“ seinem poetologischen Credo von Kürze und Exaktheit entsprechend weniger ausschweifend als seine westeuropäischen Konterparts, indem er zwei konstruierte, südslawisch anmutende Bezeichnungen und einen altrussischen oder [<<19||20>>] ukrainischen Begriff als Übersetzung heranzog – „vurdalaki, vudkodlaki, upyri“ – und die Debatte der Aufklärung bilanzierte: „Tote, die aus ihren Gräbern kommen und das Blut lebender Menschen aussaugen“.2 So lautete auf den Punkt gebracht die europäische Sicht der Dinge.

War mit dem Vampirbegriff im Zuge des „mental mapping“ im Zeitalter der Aufklärung noch ein orientalisches Stereotyp konnotiert, so verschob sich die Bedeutung in der Epoche der Romantik und des Nationalismus zu einem slawophoben Klischee. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Prosper Mérimée das Patent auf den Vampirzahn beanspruchen kann. Er sorgte mit seiner Inszenierung für die kognitive Verankerung der reißerischen Pose des Vampirs, lange bevor Christopher Lee als zwielichtiger Graf Dracula die Kinos erobern und eine Visualisierung des Vampirbisses auf der Leinwand zelebrieren konnte. Schließlich ist bemerkenswert, dass der Franzose Mérimée und der Deutsche Gerhard, nicht aber der Russe Puschkin die Ursache der Wiedergängerei benennen: die Bestattung eines „Griechen“, will heißen eines Anhängers der orthodoxen Kirche, in geweihtem „lateinischem“ Boden. Was in Bezug auf das Zarenreich vor dem Hintergrund des napoleonischen Russlandfeldzuges von 1812 und des gescheiterten Dekabristenaufstandes, der russischen Offiziersrevolte von 1825, auffällt, ist die Tatsache, dass Puschkin in Ausblendung jeglicher Entwicklungsdefizite seines Heimatlandes das Diktum Katharinas II. verinnerlicht hatte: „Russland ist eine europäische Macht!“ Europa war Puschkin zufolge somit sowohl durch militärische Stärke als auch durch politische Aufklärung definiert, nicht aber durch konfessionelle Eigenart. Dessen ungeachtet spie die katholisch geweihte Erde in Mérimées und Gerhards Lesart einen Orthodoxen nach der Bestattung wieder aus. Damit wurde das Phänomen des Vampirismus in den Zusammenhang eines kulturellen Gegensatzes gestellt. Es handelte sich dabei wohlgemerkt um ein Kunstprodukt, das der Phantasie vermeintlich fortschrittlich gesinnter Köpfe entsprungen war, welches einen „clash of civilizations“ indizierte. [<<20||21>>]

Vom Dorfmonster zum Vampirgrafen

Mit dem Donau-Balkan-Raum hat die von Mérimée und Konsorten vertretene Vampirdefinition zwar wenig oder nichts zu tun, doch fand in der Dichtung seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine neuerliche Rückbindung dieser Vorstellung an ihr ursprüngliches kulturhistorisches Milieu statt. Der „Vampir“ hatte als ein Medienereignis der habsburgischen Militärgrenze zum Osmanischen Reich 1732 seinen Siegeszug in den gebildeten Diskursen des westlichen Europa angetreten und mit Heinrich August Ossenfelders „Mein liebes Mägdchen glaubet“ 1748 als poetische Figur und mit John William Polidoris „The Vampyre, a tale“ als Prototyp der Gothic Novel 1819 Einzug in die vornehmen Salons gefunden. In seiner Adaption für das westeuropäische Publikum wurde der Vampir seiner Identität beraubt, hatte gleichzeitig aber weiterhin als Element einer negativen Kontrastfolie herzuhalten. Aus Sicht der Herrschenden erwiesen sich unter diesem Blickwinkel politische Unruhen im Innern und diffuse Sozialverhältnisse an den Rändern als bedrohlich. Dementsprechend war der Vampirismus als Ausdruck des Aberglaubens und der Volksüberlieferung bei den Repräsentanten der europäischen Pentarchie, also in Großbritannien, Frankreich, Preußen, im Habsburger- und im Zarenreich, unerwünscht.

Als aufschlussreich erweist sich in diesem Zusammenhang eine um 1840 in französischer Sprache verfasste Erzählung des russischen Diplomaten und Schriftstellers Alexei Tolstoi, eines Cousins Lew Tolstois. Dem Beispiel Prosper Mérimées folgend beruft sich auch Tolstoi in seiner Novelle „Die Familie des Vurdalak“ (La famille du vourdalak; Erstveröffentlichung in russischer Übersetzung 1884, des französischen Originals 1950) auf einen anonymen Chronisten, der angeblich nach dem Wiener Kongress den in einem vornehmen Salon vorgetragenen Bericht des Marquis d’Urfé niederschrieb. Bei der Terminologie folgt Tolstoi dabei Puschkins Begriffsbildung. Die Rede ist bei ihm von einer Begebenheit aus dem Jahre 1759, die sich wie folgt zugetragen haben soll:

[<<21||22>>] Auf einer in diplomatischer Mission unternommenen Reise in die Moldau macht d’Urfé in einem serbischen Dorf Station. Er findet Unterkunft in einem Haus, dessen Vorstand namens Gortscha bereits seit zehn Tagen an einer Strafaktion gegen türkische Banditen teilnimmt, die im Grenzgebiet ihr Unwesen treiben. Die Stimmung ist angespannt, denn Gortscha hatte vor Beginn der Aktion seine Familie mit der Vorhersage konfrontiert, nur binnen einer Frist von zehn Tagen lebend zurückkehren zu können. Danach sei nur noch mit dem Auftauchen seiner Gestalt als „Vurdalak“ – ein Kunstwort Alexander Puschkins – zu rechnen. Bei einem Vurdalak handelt es sich dem Erzähler zufolge um einen Vampir der slawischen Völker, der im Unterschied zur europäischen Spezies vorzugsweise Angehörige umbringe und ihre unverweslichen Leichen ebenfalls zum Blutsaugen animiere. – Implizit ist dabei bereits die „Gefahr aus dem Osten“ angesprochen, die spätestens Bram Stoker mit seinem Roman „Dracula“ kultivieren wird. – Auf diese Weise seien im südlichen Ungarn und nördlichen Bosnien die Angehörigen ganzer Gemeinden zu einer Existenz als unsterbliche Vurdalaken verdammt worden. Entsprechend ziehen die Umtriebe Gortschas nach seiner Metamorphose zum Vampir weite Kreise. „Der Vampirismus ist ansteckend“, urteilt ein Einsiedler in einem nahe gelegenen Kloster, als d’Urfé nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in der Moldau an den Ort des Geschehens zurückkommt. Unerwarteterweise versucht Gortschas Tochter Zdenka, in die er sich unsterblich verliebt zu haben glaubt, ihn ins Verderben zu stürzen. Da d‘Urfé eingangs der Geschichte als Erzähler in einem Wiener Salon auftritt, ist von vornherein klar, dass er aus seiner bitteren Erfahrung nur seelischen Schaden davontragen wird. Er entzieht sich dem drohenden Unheil durch eine waghalsige Flucht. Zurück lässt er einen brodelnden Balkan, weniger Pulverfass denn Hexenkessel.

Das weitere Schicksal von Gortschas Familie bleibt im Dunkeln. Auch auf die Frage, ob sich die Vampirepidemie über den Balkan hinaus ausweitet, gibt es keine Antwort. In seiner Erzählung konfrontiert Alexei Tolstoi vordergründig nur die in die Jahre gekommenen Damen eines Wiener Salons mit diesem Problem, ohne das europäische Publikum direkt anzusprechen. Signifikanterweise wurde der Text erst posthum veröffentlicht.

Als Schriftsteller hervorgetreten ist Tolstoi lediglich durch die 1841 noch unter einem Pseudonym veröffentlichte Erzählung „Der Vampir“ (Upyr‘), die [<<22||23>>] auf einen Begriff des ostslawischen Volksglaubens rekurriert, aber lediglich Querelen russischer Aristokratenfamilien thematisiert, ohne der Angelegenheit in ihrer anthropologischen Dimension gerecht zu werden.

Welche Motive lagen Alexei Tolstois schriftstellerischer Tätigkeit zugrunde? Einerseits ließ er sich an der Wende von den dreißiger zu den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts vom Vampirsujet dazu inspirieren, zwischenzeitlich den diplomatischen Dienst zu quittieren und seinen literarischen Neigungen nachzugehen. Andererseits wurden in Moskau just zu dieser Zeit zwischen Westlern und Slawophilen heftige Debatten um das Verhältnis von „Russland und Europa“ geführt. Im Verein mit dem ab 1855 im Ausland lebenden Schriftsteller Iwan Turgenew, der sich 1864 mit der Erzählung „Gespenster. Eine Phantasie“ (Prizraki. Fantasija) der Vision einer Liebe spendenden und blutsaugenden Schönheit hingab, wollte Tolstoi offenbar die Zugehörigkeit der russischen Literatur zur europäischen Kultur unterstreichen. Um den Ost-West-Gegensatz zu durchbrechen, integrierte er in bizarrer Weise den „Vampir“ der westlichen Literatur in die russische Kultur und stilisierte andererseits, Puschkins Wortschöpfung folgend, den „Vurdalak“ des südosteuropäischen Volksglaubens willkürlich zu einem Symbol der Andersartigkeit. Durch die Anbindung des orthodoxen Russland an den lateinischen Okzident wurde der osmanische Balkan dem Orient zugeordnet.

Erstaunlicherweise blieben der dem Vampirismus widerstehende Kroate Konstantin Jakubović und der dem Vampirismus erlegene Serbe Gortscha Ausnahmeerscheinungen in der Prosa des 19. Jahrhunderts. Seit den Gedichten „Lenore“ (1773) von Gottfried August Bürger und „Die Braut von Korinth“ (1797) von Johann Wolfgang von Goethe war das Vampirsujet in der europäischen Literatur zum einen stark an die untote Braut bzw. den untoten Bräutigam gebunden und zum anderen vor allem mit dem Wechselverhältnis von Eros und Thanatos, von Liebe und Tod, konnotiert. Daher sollten im Westen weniger rezipierte Schriftsteller aus der slawischen Welt nicht ganz außer Acht gelassen werden. 1823 besann sich der polnische Schriftsteller Adam Mickiewicz in seinem nationalpatriotischen Drama „Die Ahnenfeier“ (Dziady) auf die Totengeister in den Volkserzählungen seiner weißrussisch-litauischen Heimat (vgl. Kap. 5.1). Und der russisch-ukrainische Schriftsteller [<<23||24>>] Nikolai Gogol knüpfte in seinen Erzählbänden „Abende auf dem Weiler von Dikanka“ (Večera na chutore bliz Dikan’ki) 1831/32 und „Mirgorod“ (die euphemistische Ortsbezeichnung lautet zu Deutsch „Friedensstadt“ oder „Weltstadt“) 1835 an die ukrainischen Legenden seiner Kindheit von Teufeln, Hexen und Nixen an. Vampiristisch liest sich insbesondere Gogols den Mustern von Phantastik und Nachtmagie folgende Erzählung „Der Wij“ (Vij) über die Erfahrungen eines Studenten mit einer dämonischen Hexe, einem Sukkubus, die als Untote böse Geister heraufbeschwört. Offensichtlich war das Vampirsujet nicht nur im Inneren Südosteuropas, sondern auch an den Rändern Ostmittteleuropas bekannt.

Hatte der Vampir noch als Ausdruck des Animalischen und des Blasphemischen Einzug in die Poesie des 18. Jahrhunderts gehalten, mutierte der unsterbliche Blutsauger in der Gothic Novel des 19. Jahrhunderts vom Dorfmonster zum dekadenten Dandy. Eine Ausnahme von der aristokratisch und männlich dominierten Tradition bildete allenfalls die Figur der „Carmilla“, einer lesbischen Vampirin, die Sheridan Le Fanu in seiner 1872 veröffentlichten Erzählung erwähnt. Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass der „Vater des modernen Vampirs“, Bram Stoker, den Schauplatz der Handlung in seinem 1897 erstmals veröffentlichten Roman „Dracula“ wieder an den authentischen Ort verlegte, auch wenn Transsilvanien, die Walachei und der Balkan als geographische Räume nebulös dargestellt sind. Zwar sind die Anklänge des Vampirgrafen an den historischen Dracula eher marginal, doch wird auf Vlad den Pfähler, den Fürsten der Walachei zur Zeit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, eindeutig als Türkenkrieger oder Kreuzritter Bezug genommen.

Werden die „Orientalische Frage“ und der Berliner Kongress von 1878 als Hintergrundfolie des Dracula-Romans vergegenwärtigt und die russisch-britische Rivalität bei der territorialen Neuordnung des Balkans und der Kontrolle der Schifffahrtswege zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer in Betracht gezogen, so zeigt sich, dass der Niedergang des Osmanischen Reiches und die Meerengenfrage in Stokers Interpretation einen Widerhall fanden. In der Tat ist die Literaturwissenschaft im Zeichen des New Historicism einem multiperspektivischen Deutungsangebot folgend [<<24||25>>] dazu übergegangen, die Dracula-Figur als „Symbol Europas“ zu begreifen3 und das Leitmotiv der „Gegenkolonisation“ (reverse colonization) als maßgeblich für den Roman zu erachten4. Schließlich sei das Thema die Bedrohung der zivilisierten Welt durch primitive Kräfte aus den peripheren Einflusszonen. Aus der Unvereinbarkeit von kulturellem Gewissen und geopolitischem Abenteuer erwachse bei der Definition der Handlungsmaximen ein innerer Konflikt. Dem Dracula-Roman liege als Subtext gewissermaßen eine Interdependenz von Sünde und Buße zugrunde. Die verbrecherische Ignoranz gegenüber den Balkanchristen werde mit dem unkontrollierbaren Import der Vampirepidemie bestraft. So gesehen erweise sich die von Repräsentanten der westlichen Welt vorgenommene Ermordung Draculas als kollektive Aktion der Großmächte zur Wiederherstellung der inneren Ordnung und zur Zementierung des territorialen Status quo. Bram Stoker habe dieser Ansicht folgend bewusst oder unbewusst Maßnahmen unterstützt, die sich sowohl gegen eine Balkanisierung als auch gegen eine Russifizierung Südosteuropas richteten.

Jenseits der geopolitischen Erwägungen, die sich in historischer Perspektive eher auf einer Metaebene erschließen, bietet der Dracula-Roman in empirischer Hinsicht quasi einen Schlagwortkatalog zum Vampirismus, der sich aus damals gängigen Klischees und aus Stokers eigenen Horrorvorstellungen speiste. Zu Stokers Quellen zählte der 1885 als Zeitschriftenartikel und 1888 in Buchform erschienene Bericht „The Land Beyond the Forest“ von Emily Gerard, die sich 1883–1885 an der Seite ihres Gatten, eines Offiziers der österreichischen Kavallerie, in den siebenbürgischen Städten Hermannstadt und Kronstadt aufgehalten hatte.5 Von Gerard entlehnte Stoker im Wesentlichen das Kunstwort „Nosferatu“ als Bezeichnung für die rumänische Variante des Vampirs und die Angaben über die vom Volk ergriffenen Abwehrmaßnahmen.

Allerdings war Gerard einem Irrtum unterlegen. Terminologisch kann im Rumänischen in Bezug auf einen wiederkehrenden Toten nämlich lediglich vom strigoi, alternativ auch vom moroi die Rede sein (vgl. Kap. 5.2), womit die ruhelose Seele eines Verstorbenen bezeichnet wird; Gerard maß diesen Begriffen aber eher eine untergeordnete Bedeutung bei. Möglicherweise handelte es sich bei Gerards Wortwahl um ein Missverständnis in Bezug auf das heute noch umgangssprachliche Wort necuratul, wörtlich „der Unreine“, ein Ausdruck, der [<<25||26>>] für den Teufel gebraucht wird. Tatsächlich bestand der Zweck von Gerards Buch keinesfalls darin, ethnologische Einsichten aus einer multikulturellen Region zu vermitteln, sondern vielmehr darin, den Geschmack einer breiten Leserschaft anzusprechen, die sich über die „Hinterwäldler“ aus dem seit dem Mittelalter von deutschstämmigen Kolonisten besiedelten Siebenbürgen oder eben – in lateinischer Lesart – „Transsilvanien“ informieren wollte. Der Biss des Untoten sei ansteckend und bedeute ewige Verdammnis, führte Gerard im Sinne einer Exotisierung der Region aus. Abhilfe verschaffe allein ein Exorzismus, entweder durch Pfählung des Körpers oder durch einen Pistolenschuss in den Sarg. Noch radikalere Abwehrmaßnahmen seien das Abschneiden des Kopfes und das Ausstopfen der Körperöffnungen mit Knoblauch oder gar die Entnahme und Verbrennung des Herzens. In den rumänischen Dörfern stünden vorsorglich Klageweiber bereit, die bei Beerdigungen Abwehrriten vollzögen, unter anderem die Platzierung des dornigen Zweiges einer wilden Rose über dem Sarg.

Im Dracula-Roman definiert Professor van Helsing den Vampirgrafen als die Verkörperung des Bösen und als Auswuchs der Schläue. Er sei unsterblich und ziehe seine überwältigende Kraft aus dem Blut, das er den Menschen aussauge. Eine Reihe von Eigenschaften verschaffe ihm eine ungeheure Überlegenheit: Er besitze gleichermaßen die Macht über die Toten wie über die Elemente; auch könne er seine Gestalt ändern, sich verjüngen und sogar unsichtbar machen. Auf diese Weise sei er imstande, sich überall Eingang zu verschaffen und zugleich die Dunkelheit mit seinen Blicken zu durchdringen. Zur Abschreckung verbünde er sich ferner gern mit allerlei Ungeziefer, von den Ratten bis zu den Wölfen. Dennoch sei der Mensch diesem furchtbaren Wesen nicht völlig ausgeliefert. Immerhin sei der Vampir, sofern er sich unter die Menschen begebe, daran zu erkennen, dass er keinen Schatten werfe und kein Spiegelbild erzeuge. Darüber hinaus habe er sich einigen ominösen Regeln zu beugen, die seinen Handlungsspielraum einengten. Zum einen hänge sein Einfluss davon ab, dass ihm die Menschen Vertrauen schenkten. Denn er dürfe ein Haus so lange nicht betreten, bis er dazu eingeladen werde. Nach einem ersten Besuch vermöge er dann aber nach Belieben wiederzukommen. Zum anderen sei er im Wesentlichen nachtaktiv, da seine Kräfte bei [<<26||27>>] Tageslicht dahinschwänden. Darüber hinaus könne er sich außerhalb seines Stammsitzes nur um die Mittagszeit sowie bei Sonnenauf- und -untergang verwandeln. Ferner vermöge er fließendes Wasser nur bei eintretender Ebbe oder Flut zu passieren. Schließlich reagiere er auf Knoblauch oder das Kreuz allergisch. Summa summarum stellt sich Stokers Vampirgraf somit als Übermensch oder Monster dar. Voraussetzung seines ewigen Lebens ist das Stillen seines Blutdursts. Die Gefahr der Ansteckung wird zwar thematisiert, die Bedrohung durch eine unendliche Kette der Reproduktion bleibt hingegen unausgesprochen. Seine menschlichen Opfer erleben den Vampir vor allem als Nachtdämon, haben aber die Möglichkeit, sich seiner zu erwehren.6

Mit diesem Kanon von Merkmalen war Dracula lange Zeit der dominierende Prototyp der westlichen Vampirfiguren des 20. Jahrhunderts. Durch die allmähliche Emanzipation der Untoten vom Vampirgrafen trat dann allerdings auch ein Verblassen des historischen Schauplatzes ein. Transsilvanien wurde beim Publikum in dem Maße zu einem fiktiven Ort herabgestuft, wie Dracula in der Massenkultur zu einem Scherzartikel verkam.

Fiktionale Vampirmetamorphosen

Die Amerikanisierung und Domestizierung des Vampirs kommt am deutlichsten in den Beststellern von Anne Rice – „Interview with the Vampire“ von 1976 – und Stephenie Meyer – „Twilight“ von 2005 – zum Ausdruck. Bei Rice machen sich die frustrierten Protagonisten aus New Orleans Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Weg nach Europa, um dort das Rätsel ihrer vampirischen Identität zu lösen. In „Osteuropa“, das in mancherlei Hinsicht an das Transsilvanien Bram Stokers erinnert, werden sie zunächst mit den barbarischen Sitten konfrontiert, die die Dorfbevölkerung bei der Vampirbekämpfung pflegt. Der einzige europäische, sprich „authentische“ Vampir, auf den sie treffen, erweist sich als ein Monster, das sie wegen seines animalischen Wesens vernichten müssen, ohne die Möglichkeit zu bekommen, Fragen zu stellen. Immerhin treffen sie in einem Pariser Theater dann doch noch auf einen zivilisierten Vampirclan, dessen interne Konflikte sie aber ebenfalls in den Abgrund reißen. Im Unterschied dazu steht Stephenie Meyer für die [<<27||28>>] Vermenschlichung des Vampirs. Ihre Helden werden von edlen Geschöpfen verkörpert, die sich im Umgang mit den gewöhnlichen Sterblichen eine grundsätzliche Askese auferlegt haben.

Alternative Erzählungen boten zuletzt unter bewusstem Rückgriff auf die Originalschauplätze Autoren, die im Grenzbereich von magischem Realismus und phantastischer Literatur ihre Ausbildung als Fachhistoriker einbringen konnten. Während die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Kostova im Jahre 2005 in ihrem medienwirksam veröffentlichten Debütroman „The Historian“ den mittelalterlichen walachischen Fürsten Vlad den Pfähler als Alter Ego des Vampirgrafen Dracula zu seinem Recht kommen ließ, bezogen der deutsche Fantasy-Autor Markus Heitz im Jahre 2007 in seinem Vampirroman „Kinder des Judas“ und die französische, unter dem Pseudonym Fred Vargas veröffentlichende Archäologin und Schriftstellerin Frédérique Audoin-Rouzeau im Jahre 2008 in ihrem Kriminalroman „Der verbotene Ort“ (Un lieu uncertain) authentische Vorkommnisse an der habsburgischen Militärgrenze aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts in die Handlung mit ein. Darüber hinaus zeigte Wolfgang Hohlbein mit seiner „Chronik der Unsterblichen“ seit 1999, dass aus der realen Geschichte sogar Stoff für erfolgreiche Bücher in der Sparte Trivialliteratur zu holen ist. Ungeachtet der Tatsache, dass sich in der Vampirliteratur wieder ein Trend zum historischen Roman abzuzeichnen scheint, bleiben als zentrale Topoi das Blutsaugen und die Unsterblichkeit unangefochten.

Der Vampir als imperiale Kategorie

Unter diesen Voraussetzungen gilt es, in Bezug auf Dracula den Spieß umzudrehen und dem Vampir erneut den Spiegel vorzuhalten. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen, bei tieferem Nachbohren aber zumindest in Konturen zu erfassen ist ein Bild – so lautet die Hypothese –, das den Blutsauger als eine Kreatur des lateinischen Abendlandes zeigt. Über eine diffuse südosteuropäische Schauerfigur wurde seitens habsburgischer Militärärzte am 21. Juli 1725 durch eine unauffällige Schlagzeile und am 7. Januar 1732 durch einen aufsehenerregenden Rapport nachhaltig eine begriffliche Hülle gestülpt, die das [<<28||29>>] Phänomen der umgehenden Toten inhaltlich fassbar machte. Es handelte sich dabei um den volkssprachlichen serbischen Ausdruck vampir, zu dessen Etymologie es allerlei phantastische Deutungen, aber keine überzeugende Erklärung gibt, zumal sich in der im 19. Jahrhundert formierenden serbischen Literatursprache eher der Begriff vukodlak („Wolfspelz“ oder „Werwolf“) etablierte.7

Die Frage, wie und warum es in den westlichen Medien zu einem „Siegeszug der Vampire“ kam, steht unmittelbar mit dem Problem in Zusammenhang, wann und weshalb das östliche Europa zum „Refugium des Aberglaubens“ stilisiert wurde.8 Im Folgenden wird daher der Fokus auf die Entstehung und Entwicklung eines Diskurses gerichtet, der im Spannungsfeld von osteuropäischem Volksglauben und westeuropäischen Klischees verortet ist.9 Der Vampirismus wird auf diese Weise als ein Phänomen sichtbar, welches in der Grenzregion zwischen dem lateinischen Abendland und der byzantinisch-orthodoxen Welt angesiedelt ist, ein Gebiet, das der österreichische Literatur- und Kulturwissenschaftler Clemens Ruthner treffend als „europäischen Vampirgürtel“ (vgl. Karte auf Vorsatz) bezeichnet hat.10

Um im Dickicht der Terminologien und Denkfiguren eine Orientierung zu bieten, seien im Folgenden zwei weitere Leitthesen vorangestellt. Es handelt sich um den Versuch einer Rehabilitierung der Sündenböcke ost- und südosteuropäischer Dorfgemeinschaften sowie der Revitalisierung eines europäischen Mythos, der schlicht das unerklärliche Schicksal der Verstorbenen thematisiert.

Der Glaube an „lebende Leichname“ ist ein universelles Phänomen. Phantasien von Wiedergängern, die nach ihrem Tode ihr Unwesen treiben, hat es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben. Die Erzählungen darüber wiederholen sich und weichen nur in Nuancen voneinander ab. Während in der mitteleuropäischen Variante sogenannte „Nachzehrer“ ihre Angehörigen durch telepathische Kräfte ins Grab locken, fallen in der südosteuropäischen Version Verwandte vermeintlicher Vampire durch Blutsaugen der ewigen Verdammnis anheim (vgl. Karte auf Nachsatz). Im Unterschied zu den in Vergessenheit geratenen Nachzehrern, die vor allem in Pestzeiten von sich reden machten, verdanken die Vampire ihre Popularität der Aufklärung. Sie wurden zum Ausdruck einer barbarischen Welt stilisiert, von der sich [<<29||30>>] das zivilisierte Europa abgrenzen konnte. Im 18. Jahrhundert vollzog sich in den „mental maps“, in den kognitiven Landkarten, bei der Beurteilung von Rückständigkeit und Fortschritt eine Schwerpunktverlagerung von der Gegenüberstellung von ‚Nord’ und ‚Süd’ zum Antagonismus zwischen ‚Ost’ und ‚West’. In den gelehrten Diskursen verschob sich dadurch die angebliche Heimat der Vampire von Serbien und Ungarn über Mähren und Schlesien nach Polen und in die Ukraine.

Das Schlagwort „Vampirismus“ ist eine imperiale Kategorie. Es wurde bevorzugt auf die Grenzgebiete der Vielvölkerreiche bezogen, die sich in der Mitte Europas gegenüberstanden. Für die Herrschaftszentren wurden das Phänomen der unverwesten Leichen und die Epidemie vampirischer Infizierungen dadurch bedrohlich, dass sie Unruhe in der Bevölkerung nach sich zogen. Folglich mussten Strategien zur Stabilisierung des inneren Friedens entwickelt werden. Während die Eindämmung der Vampirfälle in Südosteuropa den Militärverwaltungen oblag, übernahmen in Ostmitteleuropa die kirchlichen Ordinarien die Verantwortung. Ein Aspekt des diachronen kulturellen Transfers trug zur Verschärfung des Problems bei: Hatte sich die Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert allmählich vom Westen in den Osten des Kontinents ausgedehnt, so schien sich im Gegenzug die posthume Pfählung und Verbrennung von Vampiren im 18. und 19. Jahrhundert von Osten nach Westen zu verbreiten. Aus kolonialer Perspektive ließ sich der Vampirismus daher als Invasion primitiver Kräfte deuten und mit einer slawophoben Haltung verbinden. [<<30||31>>]

2 · VAMPIRISMUS IM OKZIDENT

2.1Der Wiedergänger des Mittelalters

Die Präformierung der Vampirvorstellung

Von Vampirismus ist im Okzident dann die Rede, wenn Tote vermeintlich ihre Gräber verlassen und die Lebenden schädigen, ihnen gar das Blut aussaugen. Unter diesen Voraussetzungen finden sich die historischen Ursprünge des Vampirismus allerdings weder in Transsilvanien, der angeblichen Heimat des Grafen Dracula, noch auf dem Balkan, der mutmaßlichen Brutstätte der ihm verwandten blutrünstigen Nachtdämonen. Vielmehr sind die Wurzeln des Vampirismus bei dieser Lesart im England des 12. und im Böhmen des 14. Jahrhunderts zu suchen. Ein ohne das Blutsaugen auskommender Prototyp findet sich zudem noch in den Isländersagas des 13. Jahrhunderts.

Bei den Umtrieben der am Anfang des Vampirismus stehenden angelsächsischen Monster und tschechischen Magier handelt es sich allerdings um Fälle, die weniger in ihrer Zeit selbst als vielmehr erst in der späteren Kolportage für Aufsehen sorgten. Einerseits repräsentieren sie Extreme im Umgang des lateinischen Mittelalters mit dem Rätsel des Todes und dem Übergang ins Jenseits. Andererseits stehen sie an der Schnittstelle des Auseinandertretens der Vorstellungen von Wiedergängern auf der einen Seite und Gespenstern auf der anderen. Im Zuge ihrer Dämonisierung ergab sich in beiden Fällen, bei den Monstern wie den Magiern – auf beide wird im Folgenden noch näher eingegangen –, ein Zusammenhang zur Hexerei. Und beide bilden in empirischer Hinsicht die Hintergrundfolie für die aus römisch-katholischer Feder stammende Deutung des Vampirismus. Der altnordische Wiedergänger (draugr) verkörpert demgegenüber eine vorchristliche Tradition.

Um die Entwicklung der kirchlichen Interpretationslinie nachzuzeichnen, bedarf es einer Vergegenwärtigung der Antworten, die die lateinische Christenheit auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem göttlichen [<<31||32>>] Heilsplan bereithielt. So verschob sich im Verlauf des Mittelalters die Haltung der Menschen zum Tod allmählich von der Unterwerfung unter den natürlichen Lauf der Dinge und dem Erdulden der von Gott auferlegten Strafen zu einer schmerzhaften Erfahrung konkreter Sterbefälle, zu einer Erfahrung, die von der Vergegenwärtigung individueller Schicksale und der Hoffnung auf Erlösung im Jenseits geprägt war. Als unveränderliche Grundkonstanten der verschiedenen Betrachtungsweisen menschlichen Sterbens sind demgegenüber das Bewusstsein von der Unvermeidlichkeit des Todes und die Ungewissheit über die weiteren Konsequenzen zu bezeichnen. Aus der daraus resultierenden Angst erschließen sich sowohl das Bedürfnis nach einem geordneten Übergang vom irdischen Dasein zum ewigen Leben als auch die Sorge um die Totenruhe.

Jede auf den Tod bezogene Sinnstiftung basiert auf der Unterscheidung des Diesseits von einem Jenseits, das sich allenfalls metaphorisch erfahrbar machen lässt. Die Lösung, die die christlichen Kirchen anbieten, besteht darin, die Vorladung der Lebenden und der Toten vor das Jüngste Gericht als Chance auf Erlösung zu definieren. Dabei wird eine über den Zerfall des Körpers hinausgehende Existenz der Seele vorausgesetzt. Darauf gründen sich sowohl die Hoffnung auf den Einzug in das Paradies als auch die Furcht vor der Verbannung in die Hölle. Der Mensch wird im Tod also mit der Alternative zwischen ewigem Leben und immerwährenden Qualen konfrontiert.

Unter diesen Voraussetzungen unterlag der Tod im Mittelalter einer konsequenten Ritualisierung. Zum einen wurde der Tod als allgegenwärtig empfunden. Zum anderen vollzog sich der Akt des Sterbens im Rahmen einer öffentlichen Zeremonie, die im Zeichen des Abschieds von den Lebenden und der Fürbitten für den Dahinscheidenden stand. Nach dem Eintritt des Todes folgte die feierliche Bestattung, die einer Reihe von Übergangsriten zu entsprechen hatte. Auf der einen Seite sollte das Schließen von Mund und Augen eine Rückkehr der Seele verhindern. Auf der anderen Seite hatten Totenklage, Totenwache und Totenmesse dafür zu sorgen, der Vitalität des Leichnams nach der Beerdigung Grenzen zu setzen.1

Auch wenn Philippe Ariès dafür kritisiert worden ist, in seiner „Geschichte des Todes“ (L’homme devant le mort, 1978) weniger von den tatsächlichen [<<32||33>>] Einstellungen der Menschen als vielmehr von den Normen der Gelehrten ausgegangen zu sein und durch die Idealisierung früherer Zeiten einen sich über Jahrhunderte hinziehenden moralischen Niedergang des Sterbeprozesses beschrieben zu haben, bleiben seine Epochenbegriffe für das Verständnis der abendländischen Entwicklung instruktiv. Ausgehend von vier psychologischen Parametern – dem individuellen Selbstbewusstsein, dem gesellschaftlichen Überlebenskampf, dem Jenseitsglauben und der Furcht vor dem Bösen – meinte er, bei den Sterbekonzeptionen spezifische Schwerpunktverlagerungen feststellen zu können. Ariès zufolge stellte der in den Bezugsrahmen von Ritualen und Zeremonien eingeordnete „gezähmte Tod“ seit dem frühen Mittelalter eine Antwort der Gesellschaft auf die aus der Erbsünde resultierende Furcht dar. Im Hochmittelalter verschob sich der Fokus von der Totenruhe auf die Unsterblichkeit der Seele. Unter den Eliten erfuhr der „eigene Tod“ als Ausdruck eines persönlichen Dramas durch die Abfassung des Testaments in der Sterbestunde und durch die Verhüllung des Leichnams nach dem Dahinscheiden eine Versinnbildlichung. Angeregt durch die ambivalente Erfahrung von Verwilderung auf der einen Seite und Rationalismus auf der anderen, das heißt von Pest und Hungersnöten einerseits und von Aufklärung und Wissenschaft andererseits, begannen sich in der Frühen Neuzeit sowohl der Eindruck eines „langen und nahen Todes“ als auch die Angst vor dem Scheintod zu verbreiten. Ausgelöst durch die Sorge um einen geliebten Menschen rückte in der Neuzeit ferner der „Tod des Anderen“ in den Mittelpunkt. Durch den Verlust des Glaubens an die Hölle wurde mit der Fokussierung auf den Himmel eine Chance auf die Überwindung der Trennung von den Verstorbenen offenbar, was einen pathetischen Umgang mit dem Sterben ermöglichte. Aus der fortschreitenden Säkularisierung resultierte in der Moderne dann der „ins Gegenteil verkehrte Tod“. Denn im Zuge der Medikalisierung unterlag das Sterben einer zunehmenden sozialen Isolierung. Ohnmacht und Ekel bilden Voraussetzungen für Schweigen und Gefühlskälte.2

In der mittelalterlichen Volkskultur sorgten animistische Vorstellungen, die eine christliche Überformung erfuhren, dafür, dass im Alltag ein Leben mit den Toten praktiziert wurde. Die Kirche strebte neben der Diabolisierung heidnischer Glaubensgestalten eine Verchristlichung des Dualismus [<<33||34>>] von Körper und Seele an. Die Allgegenwart des Todes beflügelte die Phantasie der Lebenden. In ihrer Vorstellungswelt blieb ein Verstorbener vor der Grablegung noch präsent und wurde sogar zu den Mahlzeiten geladen. Die eigentlich nicht vorgesehene Wiederkehr eines bereits Bestatteten wurde nicht als außergewöhnlich angesehen, ein Toter konnte sogar strafrechtlich belangt werden. Das Phänomen der Wiederkehr eines Toten ließ sich mit einer Störung beim Übergang der Seele ins Jenseits oder mit der Notwendigkeit der Rückkehr zur Regelung von Angelegenheiten im Diesseits erklären. Unterschieden wurde dabei zwischen Geistern im Allgemeinen und Wiedergängern im Besonderen. Geister, so die Vorstellung, entspringen der Einbildungskraft der Lebenden, ganz gleich, ob es sich um würdige Ahnen, göttliche Engel oder böse Dämonen handelt. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen Immanenz und Transzendenz und versinnbildlichen eine Umkehrung der Reise der Toten ins Jenseits. Wiedergänger hingegen sind der mittelalterlichen Auffassung zufolge „lebende Leichname“. Sie tauchen im Zusammenhang unnatürlicher Todesfälle oder im Rahmen ungeklärter Schuldfragen auf. Daher spiegeln sich in den Berichten über sie immer auch Normen und Werte wider, die das Leben im Diesseits strukturieren.3

Nicht zuletzt durch die Etablierung des Gedenktages Allerseelen kam den Toten seit der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert zunehmend die Funktion von Botschaftern im Jenseits zu. Die Erfindung des Fegefeuers als eines „dritten Ortes“ zwischen Himmel und Hölle sorgte im 12. Jahrhundert für die Verbannung der Wiedergänger in das Reich der Traumerscheinungen. Zuvor war die fehlende Möglichkeit eines Toten, Ruhe zu finden, als Strafe für Verstöße gegen die göttlichen Gebote angesehen worden. Nun löste sich die Angst vor einer dauerhaften Buße im Jenseits in die Hoffnung auf das ewige Leben nach dem Purgatorium auf. Seit dem 13. Jahrhundert wurden Gespenster in der theologischen Literatur folglich nur noch als körperlose Tote vorgestellt. In der lateinischen Kirche tauchten sie dementsprechend als Geister Verstorbener auf, die im Fegefeuer schmoren, als „arme Seelen“, die auf die Fürbitten der Lebenden angewiesen sind. Die Vorstellung einer physischen Präsenz Verstorbener sollte erst wieder unter dem Einfluss der Reformation virulent werden, als diese einerseits zu Ordnungshütern stilisiert wurden und andererseits als Beispiele für das Wirken dämonischer Kräfte herhalten mussten.

[<<34||35>>]

1· SKELETTE VERTREIBEN AUF DEM FRIEDHOF DEN ANGREIFER EINES EDELMANNS

Im Stundenbuch für Caspar Neuhauser, das 1496 von Georg Hölz geschaffen wurde und im Kloster Neustift in Südtirol aufbewahrt wird, findet sich eine Buchmalerei, die eine Legende wiedergibt, nach der ein regelmäßig für das Seelenheil der Toten betender Kavalier von Verstorbenen beschützt wird.

[<<35||36>>] Insgesamt gesehen erfüllten die mittelalterlichen Berichte von Geistererscheinungen die Funktion, die Gottesfurcht der christlichen Gemeinschaft zu stärken. Den Lebenden wurde die Verantwortung auferlegt, den Verstorbenen die Qualen im Fegefeuer zu verkürzen und den Übergang ins Paradies zu ermöglichen. Durch die Einhaltung von Bestattungsriten und Trauerzeremonien sowie die Achtung des Totengedenkens sollte eine Trennung der Lebenden von den Verstorbenen bewirkt und eine etwaige sündhafte Vergangenheit der Toten vergessen gemacht werden. Mit Unheil bringenden Toten hatte die Gemeinschaft indes dann zu rechnen, wenn Totschlag, Selbstmord oder Sterbefälle von Wöchnerinnen oder ungetauften Kindern vorlagen und Menschen damit schuldhaft oder nicht schuldhaft gegen göttliche Gebote verstießen und sich damit dem Heilsversprechen entzogen.4

Wiedergänger in isländischen Sagen

Vorläufer des europäischen Vampirmythos finden sich in den Isländersagas aus dem 13. Jahrhundert, die Wiedergängerfälle aus der Zeit der Christianisierung um 1000 behandeln. In den altnordischen Erzählungen firmiert der „lebende Leichnam“ oder „umgehende Tote“ als draugr. Mit diesem gleichwohl selten auftretenden Begriff wurde ein Verstorbener bezeichnet, der seinen Grabhügel verlässt, den Hinterbliebenen Schaden zufügt und davon nur durch physische Vernichtung abgehalten werden kann. Im Rahmen einer imaginierten Überlagerung von Lebenswelt und Anderswelt wurde die Präsenz von Wiedergängern nicht infrage gestellt. Ihre Persönlichkeit wurde als real wahrgenommen und erfuhr eine plastische Schilderung. Menschen, die sich mit magischen Elementen oder bösen Vorzeichen in Verbindung bringen ließen, erschienen als für die Wiedergängerei besonders prädestiniert. In der Regel wurde Wiedergängerei aber auf Störenfriede bezogen, sodass sich in den zeitgenössischen Geschichten soziale Konflikte spiegeln.5 Als Besonderheit der Isländersagas darf dabei die Tatsache gewertet werden, dass die anonymen Autoren weder einer Chronik der laufenden Ereignisse noch einer [<<36||37>>] Kanonisierung von Heiligenlegenden verpflichtet waren. Vielmehr schrieben sie in literarischem Gewand eine Geschichte der in Island ansässigen Sippen.

Die „Saga von den Leuten auf Eyr“ (Eyrbyggja saga) schildert die Entwicklung der Halbinsel Snaefellsnes im Westen Islands vom letzten Drittel des 9. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 11. Jahrhunderts. Am Beginn dieses Zeitraums steht die Landnahme durch die norwegischen Wikinger um 870, seinen Höhepunkt bildet die Herausbildung eines Freistaates, welcher sich seit 930 auf den Althing, eine alljährliche Versammlung der Goden oder Häuptlinge, und seit 1000 auf die gesetzlich vollzogene Annahme des Christentums stützte. Mit dem Tod des Goden Snorri Thorgrimsson im Jahre 1031 kommt die Erzählung zum Abschluss. Den Hintergrund für die Abfassung der Saga bildete die seit 1180 von Geschlechterfehden und bürgerkriegsähnlichen Zuständen geprägte Sturlungenzeit, die 1262/63 in der Ableistung eines Treueids durch die Goden gegenüber König Hakon Hakonsson von Norwegen gipfelte.6

In der „Eyrbyggja saga“ begegnen uns zwei Varianten von Wiedergängern. Da ist zunächst der schädigende Tote. Dieser wird durch Thorolf Baegifot („Hinkebein“) vom Hof Hvamm verkörpert, der zu Lebzeiten in Besitzstreitigkeiten verwickelt war, die in Mord und Totschlag mündeten. Seinen Spitznamen erhielt er wegen des Verlusts eines Beines. Kurz nach der Aussöhnung mit seinem Sohn Arnkel soll er im Jahre 988 vor Gram gestorben sein. Gemäß der Erzählung gestalteten sich die weiteren Ereignisse wie folgt:

Die Leichenhilfe, die Arnkel seinem Vater angedeihen ließ, bezeugte bereits sein Misstrauen. Zur Verhinderung des „bösen Blicks“ wurde Thorolf ein Kleidungsstück um den Kopf gebunden. Um eine Rückkehr in das Haus zu verhindern, wurde der Tote nicht über die Türschwelle, sondern durch ein in die rückwärtige Wand gebrochenes Loch hinausgetragen. Dennoch lag er nicht lange ruhig unter seinem Grabhügel. Nach Sonnenuntergang konnten die Menschen der Umgebung im Freien kaum noch Frieden finden. In der Nähe von Thorolfs Grab verendete zunächst das Vieh, dann wurde auch noch ein Hirte tot aufgefunden. Später wurden die Bewohner seines Hofes durch ein nächtliches Getöse erschreckt, das den Eindruck erweckte, ein höllischer Reiter sei auf dem Dach. Schließlich begann Thorolf, seine Frau heimzusuchen, die [<<37||38>>] daran irrewurde und buchstäblich ihren Geist aufgab. Der Erzähler enthält sich diesbezüglich jeglicher Anzüglichkeiten und lässt auch den Hinweis unkommentiert stehen, dass die Witwe neben ihrem Mann begraben wurde. Seinen Sohn Arnkel verschonte Thorolf und wandte sich stattdessen nach und nach anderen Höfen zu, deren Bewohner ihr Heil in der Flucht suchten. Seine nächtlichen Züge unternahm er im Übrigen in Begleitung seiner Opfer, die sich gleichfalls in Wiedergänger verwandelt hatten. Aufgrund dessen wurde Arnkel verpflichtet, Thorolf wegzuschaffen. Sein Leichnam erwies sich bei Graböffnung nicht nur als unverwest, sondern auch als außerordentlich schwer. Mehr als ein Dutzend Männer mussten Hand anlegen. Zwei Zugochsen scheuten vor dem Toten zurück. Schließlich wurde er auf einer Landspitze erneut bestattet und durch einen Wall von den Lebenden abgeschottet. Danach machte Thorolf erst wieder von sich reden, nachdem Arnkel einem Racheakt zum Opfer gefallen war. Durch seinen neuerlichen Spuk starben wieder Menschen und Vieh. Daraufhin wurde das Grab erneut geöffnet und die schwarze und aufgedunsene, im Wesentlichen aber unverweste Leiche mittels einer Stange hervorgezogen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.7

Einen Epilog erfuhr die Geschichte dadurch, dass eine infizierte Kuh einen Stier namens Glaesir gebar, der durch seine Aggressivität zu einer Bedrohung wurde. Nachdem er einen Widersacher Thorolfs getötet hatte, versank er aber auf der Flucht im Moor.8

Genau wie zu Lebzeiten vermochte Thorolf der Saga zufolge also auch nach seinem Tode nicht, mit seinen Nachbarn Frieden zu halten. Vorchristliche und christliche Vorstellungen scheinen sich hier zu mischen. Aufgrund seines frevelhaften Lebenswandels galt der Sterbende bei seinen Angehörigen als verdächtig. Um seine Wiederkehr zu verhindern, wurde – wie in anderen Kulturen auch – der Abtransport seiner Leiche über die Türschwelle vermieden. Spuk wurde von den Isländern also vor allem innerhalb des Hauses befürchtet. Dass seine Witwe Thorolf im wahrsten Sinne des Wortes ins Grab nachzufolgen hatte, stellt der Erzähler beinahe als Selbstverständlichkeit hin. Ungewöhnlich lang erscheint die Zeitdauer, über die die Nachbarn das Treiben auf dem Hof Hvamm trotz akuter Ängste tolerieren. Die Regelung des Konflikts wird zu einer Familienangelegenheit erklärt und Thorolfs [<<38||39>>] Sohn Arnkel überantwortet. Außer Gefecht gesetzt wird Thorolf zunächst nur durch die Verlagerung seines Grabes in die Wildnis, wodurch der Radius seiner posthumen Aktivitäten anscheinend nicht mehr bis an die menschlichen Behausungen heranreicht. Erst die Rachegelüste scheinen ihm nach dem Mord an seinem Sohn Flügel zu verleihen. Aus „vampiristischer“ Sicht mutet der Umstand, dass sich Thorolf eine Gefolgschaft aus Untoten schafft, nahezu modern an. Als schlagender Beweis seiner nächtlichen Umtriebe muss der aufgedunsene, unverweste Leichnam herhalten. Der tote Körper scheint im Übrigen mit einem Tabu belegt zu sein. Erst geraume Zeit nach der Umbettung kommt der Scheiterhaufen als Radikallösung in Betracht. Im Gegensatz zu jüngeren Vampirerzählungen dient der Pfahl dabei lediglich als Instrument zur Bergung der Leiche. Die Reinkarnation in Tiergestalt muss als Spezifikum der Isländersagas gewertet werden.

Im zweiten Wiedergängerfall der „Saga von den Leuten auf Eyr“ geht es um Thorgunna, die um das Jahr 1000 – das Jahr, in dem das Christentum zur Staatsreligion Islands erhoben wurde – als wohlhabende und reife Frau von den Hebriden zum Hof Froda gekommen war. Der Erzählung gemäß führte die allen Vorzeichen zum Trotz erfolgte Missachtung des letzten Wunsches der sterbenden Thorgunna dazu, dass ihre Leiche wiederbelebt wurde. Dieser Sachverhalt sei von den Bewohnern des Hofes als Auslöser einer Seuche und eines Schiffsunglücks gedeutet worden. In der Erzählung wird der Ereignisverlauf folgendermaßen beschrieben:

In Gestalt einer schwarzen Wolke, die während der Heuernte aufgezogen war und aus der sich blutiger, eventuell mit Vulkanasche angereicherter Regen entlud, kündigte sich Unheil an. Im Unterschied zu den anderen kümmerte sich Thorgunna jedoch nicht um das frisch gemähte Gras. Dass die Nässe außer am Gras auch an ihrem Rechen haften blieb, wurde als böses Omen gewertet. Tatsächlich erkrankte Thorgunna daraufhin. In weiser Voraussicht bat sie den Hausherrn Thorodd, für den Fall ihres Todes Vorkehrungen zu treffen. – Nicht von ungefähr schiebt ihr der Erzähler die Forderung eines christlichen Begräbnisses in Skalaholt (heute Skálholt) unter, wo 1056 ein Bischofssitz eingerichtet werden sollte. – Als Entschädigung offerierte Thorgunna Teile ihrer Habe, drang aber auf die Verbrennung ihrer Bettwäsche und ihrer Bettvorhänge. [<<39||40>>] Nach Thorgunnas Ableben wurde zunächst ihre Leiche in die Kirche geschafft und danach ein Sarg angefertigt. Die vorgesehene Verbrennung des Bettzeugs wurde indes durch die Habgier von Thorodds Frau verhindert. Schließlich brach der Zug mit Thorgunnas in Leinentücher gehüllter, aber nicht in diese eingenähter Leiche auf. Unterwegs baten die Teilnehmer des Zuges in einem Gehöft um Unterkunft, die ihnen der dort lebende Bauer gewährte, allerdings ohne sie zu verköstigen. In der Nacht begann es dann unversehens, im Vorratshaus, in dem die Leiche aufgebahrt worden war, zu rumoren. Es stellte sich heraus, dass die tote Thorgunna sich aus dem Leichentuch gewunden hatte und in nacktem Zustand Essen zubereitete. Als sie sich anschickte, den Tisch zu decken, gelobte der Bauer, die Leichenbegleiter zu bewirten. Daraufhin verschwand Thorgunna. Um den Spuk gänzlich zu bannen, wurde zum einen über den Speisen das Kreuzzeichen gemacht und zum anderen das Gehöft mit Weihwasser besprengt. Danach verlief die Weiterreise glimpflich. Thorgunna wurde am vorgesehenen Ort bestattet.9

Auf Froda wurde indes anhand des Schattens auf der Küchenwand ein Unheilsmond ausgemacht, der ein großes Sterben anzukündigen schien. In der Tat kam es mit Einbruch des Winters zu neuen Vorkommnissen, die zudem heftiger waren als die vorangegangene Erscheinung Thorgunnas. Der Spuk begann mit dem Tod eines Schafhirten. Als Wiedergänger tat er den Lebenden Gewalt an und beförderte sie durch die Verbreitung einer Krankheit vom Leben zum Tod. Auf diese Weise sammelte er sich genau wie Thorolf Baegifot eine Gefolgschaft. Ein aus der Feuergrube auftauchender Seehundskopf, der sich dem verruchten Bettzeug zuwandte und somit als Thorgunnas Geist angesehen wurde, konnte nur mühsam durch heftige Schläge in die Unterwelt zurückgedrängt werden. Unterdessen kamen Thorodd und seine Leute auf einem Schiff ums Leben, ohne dass die Leichen gefunden werden konnten. Infolgedessen wurde die Tatsache, dass die Verstorbenen in durchnässtem Zustand zu ihrem eigenen Totenmahl erschienen, von den Bewohnern des Hofes als gutes Zeichen gewertet. – Der Erzähler räumt an dieser Stelle ein, dass heidnische Vorstellungen von einer persönlichen Verabschiedung der Toten trotz der erst kurz zuvor erfolgten Taufe der Isländer noch lebendig waren. – Am Abend nach der Abreise der Trauergäste erschienen am Feuer nicht nur die durchnässten Ertrunkenen, sondern auch die mit Erde behafteten Wiedergänger. Während sich die Lebenden fortan an einem Feuer zusammenfanden, nutzten die Toten ein anderes. Schließlich [<<40||41>>]