7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial El Ateneo

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Desconocida Buenos Aires

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

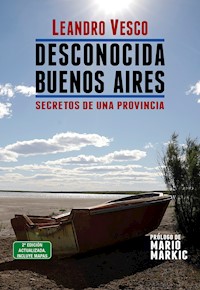

Es momento de reencontrarnos con la calma. Es hora de deleitarnos con las comidas de campo. Es tiempo de conocer los secretos mágicos de esta desconocida Buenos Aires. En esta primera entrega de Desconocida Buenos Aires, Leandro Vesco nos presenta historias repletas de sabores puros y aromas olvidados. Nos señala la ruta de los mejores aperitivos y nos alienta a disfrutarlos con la tranquilidad que solo habita en estas tierras. El viaje a lo desconocido incluye bellas playas solitarias, rincones que nos regalan silencios y cálidas rutas de encanto. Una invitación imperdible para dejarnos llevar por los mapas de esta provincia secreta y asombrosa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Ähnliche

www.editorialelateneo.com.ar

/editorialelateneo

@editorialelateneo

A Soledad, mi lugar en el mundo.

A Salvador y Galo, todos estos caminos son para ustedes.

A Mario Markic, por ser un viajero generoso.

Prólogo

Si hay una región del país que necesitaba ser contada, es la provincia de Buenos Aires. Pero no los suburbios hacinados que abrazan a la Capital Federal, ni sus grandes ciudades, como Mar del Plata y Tandil.

Leandro Vesco esquivó la tentación de escribir sobre ellos y, en cambio, y por suerte, les puso música a los pueblos perdidos de la pampa infinita. Él es un periodista curioso y un viajero empedernido, con algo de psicólogo, de historiador y de analista social.

Por eso, sus relatos se adentran en esas historias humanas muy variadas, pero con un denominador común: interesantes, atractivas, que dan cuenta de pequeñas epopeyas, de batallas desiguales, angustias, soledades, pero también de hermosos raptos de felicidad. Nos hablan de pueblos que mueren y resucitan.

Vesco tiene una prosa elegante para relatar historias de calidad humana. En este libro necesario y entretenido, prueba que es un observador minucioso; habituado a escuchar, entiende y comprende el lenguaje codificado de sus personajes. En la pampa, se aloja en hoteles ruteros “a la criolla” y se anima, con entusiasmo de gourmet, a los impagables estofados de las antiguas pulperías, muchas reconvertidas en negocio turístico, pero sin bajar ninguna de las banderas de la antigua tradición. Acodado en sus mesas de madera, escudriña cómo discurre la vida en las aldeas mínimas.

De alguna manera, parece haber seguido el rastro de la histórica zanja de Alsina: muchas de sus historias se localizan allí, en la difusa frontera entre Buenos Aires y La Pampa, en parajes solitarios donde todavía se menta a malones y fortines, todavía se da la mano para cerrar un trato, y donde todos sueñan con el regreso del tren. En el pasado, las redes familiares y comerciales se fortalecieron con las vías, la mayoría de ellas ahora tapadas por la maleza.

Es tan rico y variopinto el material de esta obra, que conviven los últimos sobrevivientes de ciertos pueblos, con jóvenes cruzados que se animan a “resetear” su vida en sitios impensados, y con fantasmas que parecen reales.

“Walter se alegra de verme. Nadie ha venido a visitar el pueblo en años”, escribe Leandro. En su peregrinar por caminos polvorientos, esos que quedaron al margen de la ruta troncal, descubre al único habitante de Quiñihual; otro personaje es un pulpero, pero fue el último custodio de Perón y su confidente a la hora de la muerte; el mínimo poblado de Espartillar esconde espectaculares campos de trufas negras, un plato de reyes que en Europa se paga dos mil euros el kilo. En Cura Malal habla con el gaucho que compartió malabares de circo con Norman Briski, y en Rivera, con el mago de los asados, que se autodefine como “el hombre más feliz de la Argentina”.

Vesco habla en clave sociológica: vivisecciona hombres, historias, hábitats y finalmente celebra, en esos caseríos condenados por la ausencia del tren, la resistencia de los vecinos. La pluma es ágil; las descripciones, certeras; los diálogos, a tono con los modos de la gente de campo que habla poco y dice mucho: “Aquí vivimos en la línea de frontera”, se ufana el almacenero del paraje Dos Naciones, y nuestro narrador remata: “Las sombras se alargan y el almacén enciende más luces. Es un faro, rodeado de pastos, polvo y alambrado”.

En la tradición de periodistas viajeros como Lobodón Garra, Roberto Payró o Rodolfo Walsh, invita al lector a completar el cuadro que surge de su minuciosa exploración: en boca de sus criaturas está el antes, por lo general, idealizado, y el después, lleno de ausencias y olvidos, en una emocionante batalla contra la muerte.

Leandro Vesco tiene la virtud de transformar una historia ordinaria en un hecho extraordinario. Nos cuenta acerca de la auténtica encarnación de Martín Fierro, de un peluquero de la colonia judía de Rivera o del soldado de Malvinas que encontró el sentido de su vida muchos años después de la guerra, siguiendo la dirección de una carta que le escribió una niña, con quien han llegado a ser entrañables amigos en aquel pueblito.

Hay también un rescate culinario que da cuenta del proceso del queso en Sierra de la Ventana, investiga el bar de Vela donde Osvaldo Soriano imaginó sus novelas más celebradas, se regodea con la comida alemana en Coronel Suárez y recupera aromas que se filtran desde la cocina de los bares, de los almacenes, de las pulperías: todas las formas de la cocina casera lo remontan hacia otro tiempo con menos envase y más contenido.

Su libro puede leerse de la forma que uno quiera; el resultado será siempre grato y enriquecedor. Algunos lectores seguirán sus pasos, con un derrotero libre: hoy en los médanos vivos de Villarino y mañana escuchando al viejo sabio Zacarías Silvera, hombre que supo darle consejos a Leonardo Favio para entonar mejor sus canciones y que comió en La Rural a la mesa de Charles De Gaulle; un día descubriendo los hitos de la cocina criolla, otro asombrándose con los solitarios torreros que prenden y apagan la luz de los faros perdidos en la costa atlántica: “No todos los faros son iguales. Sus guiños a lo profundo del mar son personales de cada uno”. Así, buscando el fin del arcoíris, aparece La Chiquita, una playa solitaria a la que se llega después de traquetear unos 70 kilómetros de ripio, con cuatro habitantes estables. “Como en la luna, hay pocas huellas humanas”.

Este primer libro de Vesco –al que le seguirán otros, sin dudas– abunda en personajes excéntricos y en sitios que parecen salidos de la ficción literaria.

Punta Desnudez es una aldea marítima romántica, pero Isla Soledad (en plena pampa) homenajea a las irredentas islas australes. Y Lo de Lámaro es el legendario almacén de Pardo, el pequeño pueblo donde se juntaban Borges y Bioy Casares para contarse sus confidencias botella de caña de por medio.

Pueblos donde llegan las cartas, donde lo digital pierde todavía la batalla frente a la tinta, almacenes donde aún se anotan las deudas en libretas mensuales…

Bienvenido Leandro Vesco, que viene a rescatarnos toda esa magia oculta en este libro emotivo e inolvidable.

MARIO MARKIC

La Chiquita, la playa más solitaria de Buenos Aires

Pocos llegan aquí, y los que lo hacen, es por recomendación, siguiendo las indicaciones en un papel o simplemente, atraídos por descubrir el corazón al desnudo del mar Argentino. Cuesta abarcar tanta inmensidad, tanto cielo. La Chiquita es la playa más bella, silenciosa y solitaria del litoral marino bonaerense. Su encanto se difunde de boca en boca y algunos soñadores han tenido la visión y se han hecho algunas casas en este paraíso patagónico donde la presencia humana es escasa y la magia natural domina.

Un pequeño caserío recostado en los médanos advierte la presencia del pueblo, por llamarlo de alguna manera. Son pocos los que se les han animado al viento y la soledad. La Chiquita, que es un suspiro alentador para la visión, está en el partido de Villarino, en el km 780 de la mítica ruta nacional 3, que conecta el país de norte a sur, siguiendo una serpenteante huella de 70 kilómetros, se llega a este edén de finas arenas y mansos médanos alfombrados con suculentas que florecen con mil colores. El camino atraviesa el llano, que termina en las cristalinas aguas del mar Argentino; se trata de un espacio agreste donde es común la presencia de animales salvajes. Como en la luna, hay pocas huellas humanas en estos médanos.

¿Cómo traducir en palabras la imagen de estas solitarias playas, la experiencia de caminar acompañados por tímidos cangrejos que nos siguen en lenta procesión, o describir el nacimiento de la luna mientras en el otro extremo de la playa está cayendo, fascinante, el sol? La Chiquita es un desafío para los sentidos, que deben reconsiderar las sensaciones y buscar nuevas maneras de expresar sentimientos. El embrujo del mar impacta y se recuesta en la calma de las olas, que llegan mansas a la orilla. En suave desnivel, la playa es un refugio para recuperar fuerzas y aislarse del mundo. La naturaleza, cuando creó este lugar, se tomó algo más de tiempo. El color del cielo, la temperatura del agua, los aromas marítimos, se acomodan en una postal idílica que se puede disfrutar caminando hasta donde nace el horizonte. Por la noche, la promisoria luz de un faro alimenta el misterio y las historias. “En un comienzo venía a pescar, cuando no había nada”, me cuenta Alcides Stach, quien, junto con Carina Rabanedo, sintieron el llamado del mar. Decidieron hacer su casa, un refugio para poder abrazar el sueño de vivir dentro de este enigma de ser partícipes de la creación de un poblado en el silencio. Tardaron un año en hacer la vivienda, que ofrecen como hospedaje para que otros puedan disfrutar de este solar. La construcción no fue fácil, hubo que buscar el agua a 20 kilómetros, en un canal. “Ser pioneros es algo que vivimos naturalmente, estamos formando un pueblo, es lindo”, resume Alcides.

La Chiquita es un pueblo mínimo en formación, por año tiene cuatro o cinco habitantes estables que han negociado con Neptuno y viven de lo que el mar ofrece. En el verano, jamás hay mucha gente y se puede disfrutar de una soledad inusual para una playa perfecta. Hay una proveeduría que vende lo básico para vivir en un lugar donde se necesita poco y nada. Una sociedad de fomento trabaja para que la pequeña aldea tenga lo justo y necesario para que nada falte: “El camino está bueno, logramos que el viernes, sábado y domingo haya ambulancia, enfermera, servicio de guardavidas, y presencia policial”, comenta Carina. La gracia de lugares así es que visitarlos implica dejar de lado las comodidades, incluso las básicas, para sentir el espíritu de la aventura y entregarse a una sensación que va desapareciendo: la imprevisibilidad. Lo que pase, lo deberemos solucionar con nuestras propias manos.

La Chiquita nació en 1980, cuando un grupo de hombres y mujeres querían una salida al mar para Villarino, un distrito que por razones incomprensibles no la tenía. El mar para el ser argentino es un enigma: a veces hay pueblos que lo tienen a pocos kilómetros pero carecen de una huella para llegar hasta él. Parece que el horizonte pampeano nos tirara de un lazo fuerte. Este grupo, con mucho esfuerzo, instancias judiciales, y gestiones de todo tipo, logró tener 129 hectáreas que lotearon para tener fondos y poder abrir el camino y darle forma al sueño de ver el mar. Pasaron los años y poco a poco la comarca marítima se bocetó. Beto, quien es hijo de uno de esos pioneros vive todo el año aquí. “Acá soy feliz, estoy solo, y me gusta”, me cuenta mientras pierde su vista en uno de esos médanos que contiene a las casas del viento del mar del sur. Él y su padre viven en La Chiquita, representan la mitad de la población que abandonó la humanidad y se refugió en este mundo donde el encendido de la luz del faro El Rincón, en la próxima península Verde, es la única rutina permitida. Ese faro ilumina a estos náufragos terrestres.

Aún son pocas las casas que tienen luz eléctrica. Como se trata de un pueblo que todavía está en su cascarón, todo se debe racionalizar o haber sido previsto antes de llegar. La telefonía móvil, felizmente, no ha hecho su aparición aquí, la separación con el mundo actual es total. “Es un lugar agreste, difícil, es paz, serenidad, tiene encanto propio, se disfruta el silencio acompañado con la naturaleza”, resume Carina. “Acá no me suena el teléfono, tomamos mates a la tardecita mirando el mar”, afirma Alcides, con la voz serena del que sabe que está en su lugar en el mundo. En La Chiquita, la soledad se comparte.

Más al sur, a un kilómetro de Pedro Luro está el Hotel Descanso Ceferiniano. “Fue construido hace décadas para albergar a peregrinos y fieles que visitaban el lugar, muchos de ellos siguiendo las huellas del beato Ceferino Namuncurá, cuyos restos descansaron aquí por más de 85 años”, cuenta Noelia Sensini, guía de turismo, quien trabaja en el hotel. Aún se conservan muchos de los vestigios que significó su descanso aquí, como una de sus vértebras exhibidas en una cripta instalada en un altar dentro del majestuoso templo de estilo románico. Las habitaciones son muy cómodas. La fe y su consagrada compañía, claves en este destino único. Desde aquí se pueden conocer el Santuario, la gruta de Lourdes, el Fortín Mercedes y el Museo Padre Vecchi. Un plus: la costa solitaria del río Colorado. Un camping argumenta la posibilidad de ser feliz con muy poco. Las playas son vírgenes y el agua del río, que nace en la cordillera de los Andes, baja limpia y fresca. + info: ruta nacional 3, km 808, @hoteldescansoceferiniano

Infaltable para completar un picnic, para acompañar la aventura o para pensar cualquier comida viajera al costado de la ruta. Propia de la zona. Una panadería de Hilario Ascasubi la hace de la manera más tradicional. Imposible pasar por el pueblo sin llevarse un kilo. La panadería La Primera se inauguró en 1947 y fue la primera del pueblo, hoy es atendida por la familia Stach Rabanedo. El corazón de Ascasubi late en su horno. + info: panadería La Primera, Ingeniero Urgoiti y San Martín.

Los Ángeles, Reserva Natural de la Humanidad

Uno viaja a Los Ángeles para no poder olvidarlo jamás: el hechizo es simple –muy poderoso– y dura hasta regresar. Aislado entre la pampa y los médanos, es para la mirada sensible una reserva natural de senderos solitarios y atardeceres íntimos con toda la paleta de colores del cielo cayendo en el horizonte, donde se desarrollan historias increíbles y caminatas apacibles. Está habitado por hombres y mujeres que ofrecen su vida al mar y a mantener intacta esta pequeña aldea marina, donde las liebres saltan caprichosas entre las dunas, los pescadores artesanales negocian con las mareas y las vacas tienen la posibilidad de pastar mirando las olas. Es difícil llegar a Los Ángeles, el camino de tierra suele anegarse cuando hay lluvia. A 30 kilómetros de Necochea, el resplandor de esta ciudad-balneario se divisa a la noche; si no fuera por esto, se podría asegurar que aquí se está en otro mundo. Son veinte los habitantes estables que permanecen durante todo el año; el pueblo aún está en gestación. No hay calles, solo senderos que siguen el dibujo de los médanos. A nadie le interesa que esto se desarrolle, conserva aún ese espíritu de que cada pequeña cosa que se haga es pionera. Protegida entre altos médanos, está la Escuela N.º 29 Antártida Argentina, a la que asisten menos de diez alumnos. Hay más liebres que seres humanos en Los Ángeles; van y vienen por las huellas, a veces perseguidas por los perros, acortando grandes distancias en pocos segundos. El mar, el inmenso y magno mar, se oye en todo momento y es el centro de la vida y las charlas. Se nos dirá que todos los días el mar dice algo diferente, todos los días la marea traerá algo a la costa y que cuando las olas están cruzadas no se puede navegar. El Vasco Oscar Zapiain es uno de los primeros pobladores que llegaron a Los Ángeles cuando ni siquiera había huellas ni casas; con su padre se hicieron cargo de la pulpería que hoy es el punto de encuentro de los que viven aquí y de aquellos que, buscando el Médano Blanco (a unos kilómetros), se pierden por los caminos y encuentran reparo en el techo y la amable atención de este hombre que ha hecho todo con sus propias manos. A lo largo de su vida, ha abierto caminos y levantado casas, y todavía atiende todos los días la pulpería olorosa a sal.

El pueblo tiene varias particularidades que abonan la imagen de estar dentro de una situación pictórica: la pulpería del Vasco está en la entrada al balneario, en una esquina ocupada por su casa, un hospedaje y una plantación de cañas. A un costado se puede ver el campo, y enfrente, un camino que termina en los médanos, y estos, en el mar. Campo y mar conviven; el olor dulzón de la bosta y del rocío se une con el aroma encantador de la sal y los pescados. Las playas en esta región de la provincia se destacan por su extensión. El litoral marino es virgen aquí y la pequeña bahía donde se ubica este pueblo retiene el mar con olas suaves para que pueda ser disfrutado, pero suele haber mar de fondo y hay muchas historias de nadadores que se han perdido en alta mar. Solo hay una calle en Los Ángeles que la atraviesa toda: en un extremo está la pulpería y en el otro un bosque que lleva a la Cueva del Tigre y a un parador que es atendido por Pablo, el hijo del Vasco. Se trata de una pulpería marina, ya que está frente a la costa. Pablo, como su padre, es un hombre de pocas palabras; el mar y la soledad han templado una personalidad serena y curiosa. Colecciona restos fósiles que halla entre los arroyos de la zona, y se detiene en sus caminatas a observar la fauna del lugar. Los carpinchos lo siguen y tiene un don: es un gran dibujante; retratos de Nostradamus y de caballos se pueden ver en la pulpería. Forastero es su fiel perro, que le hace compañía frente al mar. Su mirada se pierde en ese ondulante manto azul con corderitos blancos que salpican agua. “Todos los años aparece una ballena en el mismo lugar”, señala un punto en la bahía. En su derrotero hacia la Patagonia, estos cetáceos pasan por Los Ángeles.

Siendo la naturaleza el principal atractivo de este solitario asentamiento, los seres humanos que caminan por sus desolados senderos, ensimismados en pensamientos muy profundos, completan este hábitat entretenido, donde mar y cielo se confunden en un horizonte vital. El Vasco llegó a Los Ángeles en 1972, acompañado de su padre, y tuvieron una visión: atender la pulpería de este lugar vacío de presencia humana. Ambos vivían en Necochea y se asentaron aquí. Como buen vasco, el trabajo fue su principal herramienta. Necesitó una pala, carretilla, martillo y algunos ladrillos y cemento. Con esto hizo todo lo que tiene. Gladys, también vasca, se casó con él y atiende el boliche. Es una gran cocinera, muchos de sus platos se pueden probar en la pulpería.

Los Ángeles no tiene más negocios que la pulpería, y al fondo de la calle que lleva a la Cueva del Tigre, el boliche de Núñez, otra posta algo más básica. El Vasco todos los días va a Necochea para atender los pedidos que le hacen sus vecinos. Carne, el diario Ecos, o un remedio, naranjas; su servicio es fundamental. Por la tarde, cuando baja el sol, los pocos que se animan al camino y están en Los Ángeles se acercan a tomar un aperitivo y, si se lo piden con anticipación, Gladys prepara alguna comida. La comunión de bienestar que se logra en la galería a esta hora alimenta el alma. Sin luz exterior, a medida que se va el sol, las estrellas o la luna son las únicas fuentes lumínicas. Todas las novedades y los rumores se crean o se comunican en la pulpería, como fue siempre en el campo. Detrás, las olas tildan todas las voces. Es propio de un lugar solitario que las historias nazcan. El Vasco, que vive todo el año aquí, conoce muchas. Hablará del recuerdo de un danés que apareció por el balneario, tan alto que no entraba por las puertas, y que trabajaba de sol a sol; de su pasado como pupilo en una estancia galesa en Trelew, "Mister Oscar", me decían; en sus primeros días en Los Ángeles y al no tener cómo ganarse la vida, debió cazar liebres para venderlas en Necochea; de la vez que se inundó el pueblo y para salvarlo tuvo que agarrar la pala y hacer un canal para darle al agua un camino alternativo al mar y de esta manera salvar a varias casas de quedar anegadas. Un suceso lo condiciona particularmente. Cierta vez, en una de sus caminatas por la costa, vio el cuerpo de una mujer, flotando en el mar. Llamó a las autoridades y lo llevaron; recuerda que la desdichada no tenía piernas, seguramente por la acción de los peces. “Pasaron unos días, y un atardecer, cuando estaba con un pescador, veo al fantasma de esa mujer que entró por el pasillo de la casa y se fue por la puerta de la pulpería. La vi dos veces”. El espectro y su recuerdo siguen impresionando al Vasco, que es un hombre acostumbrado a los golpes de la vida. “Todavía hoy no le encuentro explicación, pero sentí que vino para decirme algo; se ve que no podía irse de Los Ángeles”, concluye.

La Cueva del Tigre es una caverna natural que limaron las mareas y produjeron un refugio que fue usado, según cuenta la leyenda, por Tigre, un bandolero rural que escondía sus botines allí y también lo usaba como guarida para escapar de la Ley. Las olas golpean contra playones de piedra y esta incesante acción provoca continuos truenos en la costa. Por aquí suelen pasar el Odisea y el Naru III, dos pequeñas barcazas que usan los pescadores para internarse en mar abierto, dejar sus redes y volver al otro día con pescado fresco. Cazón, corvina, salmón, pescadilla y “lo que el mar nos dé”. Cuando se ve a alguna de ellas regresar a la bahía, un cosquilleo de esperanza se siente en la piel, en especial el Odisea, que tiene el casco amarillo. Cuando fondea, los peregrinos se acercan para comprar alimento de mar, fresco y nutritivo. La llegada de los pescadores moviliza. Tanto como la del Vasco con los pedidos que trae de Necochea. Así es como se observan algunas personas recorriendo los médanos con canastas y bolsas. Ir a buscar comida, cocinar, ver el mar, tomar un aperitivo en la pulpería para saber cómo está el camino: estas son las sencillas actividades que se hacen en Los Ángeles. Detrás, la caricia de la espuma marina y la sinfonía de las olas, que evocan un aire de nostalgia cuando se ve caer el sol en esta pampa con gusto a mar. Vivir un día aquí hace germinar la feliz idea de estar aislado de lo que conocemos por mundo. Sin televisión, ni señal de telefonía celular ni diarios ni internet que distraigan los pensamientos, la humanidad que identifica a nuestro corazón puede mostrarse libremente. Todos los silencios se arrinconan en la pulpería y crecen con los mil vientos.

Camino a la Cueva del Tigre, el misterioso refugio de un viejo bandolero rural, está el parador Vasco Beach, en lo alto de un médano. Tiene un deck con una panorámica a toda la bahía y al mar. La vista impacta por su agreste y directa belleza. Esperar el atardecer allí es una actividad muy recomendable. Hacen comidas, la especialidad: papas fritas. Cortadas en el momento y hechas a la vista. La simpleza se completa con charlas con pescadores y surfistas atraídos por la única luz en este paraíso de silencios. + info: @vasco.beach

A 10 km por camino de tierra, desde Los Ángeles se encuentran las Termas Médano Blanco, las únicas rurales de la provincia. Termas del campo, la llaman. Están asentadas en el casco de una estancia de estilo nórdico de una familia danesa que vivió en los años veinte del siglo pasado. Tienen todas las comodidades. Gastronomía de primer nivel. Centro de spa, piletas termales y de agua dulce, una laguna artificial y grandes espacios verdes para pasar el día, también ofrece alojamiento. + info: www.termasdelcampo.com

Un pueblo tranquilo. Siguiendo el camino de tierra, desde las termas, a 10 km está Energía, sobre la ruta 228. Los alumnos de la escuela secundaria recuperaron el viejo cartel que se ve desde la ruta, además de hacer acciones para trabajar el arraigo. Caminar por Energía es una buena actividad, oxigena y alimenta el alma. Viejas construcciones abandonadas, pero también las casas de sus pobladores, simples y encantadoras. Pollitos, patos y gallinas son dueños de las calles de tierra. Una típica postal campera. Un almacén de ramos generales vende todo aquello que se necesita para hacer una parada y almorzar al aire libre. Vende también productos locales.

Los Pocitos, el caribe bonaerense y sus ostras perfectas

Nadie nos creerá, pero existen en Buenos Aires cuarenta personas que viven en una playa de arenas blancas dentro de una pequeña bahía anegada, donde se recuesta un tranquilo mar de aguas turquesas, con un muelle que permite caminar y sentir la caricia salada de este mar, y el lento ondular de las olas. Sobre esta comarca, el sol ilumina un puñado de casas, muy pocas. Muchos dicen que este es el mejor pueblo marítimo del mundo y acuerdan con que las aguas que llegan a la bahía tienen nutrientes y una temperatura especial que permiten que crezcan y se reproduzcan miles de ostras que representan su principal fuente de alimentación. Y aunque muchos les digan a estos cuarenta soñadores que viven fuera del mundo que tienen un tesoro gastronómico bajo las cristalinas aguas, todos se limitan a responder con una sonrisa. No les interesa que el lugar se dé a conocer y mientras más tiempo puedan continuar escondidos, mucho mejor. Las ostras, de gran calidad, están allí, y eso parece tranquilizarlos a los habitantes de este paraíso. Pocitos es un pueblo a orillas del mar Argentino, a pocos kilómetros de Bahía San Blas, en Patagones. Un puñado de islas, como la de los Césares, la Gama, la Flamenco y la del Jabalí, protegen esta bahía de las inclemencias del mar abierto y les aseguran tranquilidad a estas playas. Es un lugar soñado para descansar. Para vivir es un apacible rincón donde la naturaleza se manifiesta desnuda. Pocitos, lo dicen sus habitantes, quiere seguir siendo lo que es. “Somos de las primeras familias que vivieron acá”, cuenta Julio Klupperberg, nacido, criado y viviendo en Pocitos. Si hoy es un lugar mínimo, hace unas cuatro décadas no existía más que un puñado de casas y una huella solo divisada por algunos baqueanos. Siempre fue difícil llegar, también siempre fue hermoso este solar. Se accede por la ruta nacional 3, pero una vez dentro del mundo de los caminos rurales, las curvas y contracurvas desorientan y el espejismo crece. El camino atraviesa salitrales y una desolada pampa, deshabitada. Un conjunto de árboles da la bienvenida. Pocitos se recuesta en el mar, la primera visión que se tiene es el color del agua, tropical. La pesca y los horarios de la marea son los temas que dominan a los hombres que se dedican a destripar la pescadilla y las corvinas bajo la sombra de los árboles.

“Antes era todo mejor. Mandábamos los pescados en cajones de madera, por tren. Les poníamos hielo y arpillera”, relata Julio. Viedma, Mar del Plata y Buenos Aires eran los principales destinos. Cuando el tren dejó de pasar por Stroeder (a 30 kilómetros), la pequeña aldea de pescadores artesanales no creció más y desde entonces se fueron acostumbrando al abandono. Pocitos se dedicó a partir de entonces a disfrutar de la belleza propia de un lugar edénico. La bahía presenta algunas casas y una pequeña plaza donde una pequeña virgen bendice el horizonte: es Stella Maris, la Virgen marinera. Aquellos que se embarcan se entregan a su cuidado. Las calles del pueblito tienen restos de ostras, un piso calcáreo que suena de modo pintoresco cuando se camina sobre él. Hay agua potable, sala sanitaria, algunos comercios donde se puede conseguir el abasto básico y una hostería. Más no se puede pedir. Lo que abunda es lo natural. “Todo esto sigue siendo virgen, el gran cambio lo tuvimos cuando llegó la luz”, sostiene Julio. En 2004, el tendido de cables posibilitó que la villa pudiera conocer la luz en sus noches silenciosas. Antes de eso, el sol de noche y las velas eran las únicas fuentes lumínicas que alumbraban la vida nocturna.

Las ostras están en bancos a simple vista por la bahía. La historia cuenta que “un coreano o japonés”, no recuerda bien Julio, llegó a Bahía San Blas con el sueño de cultivarlas. Intentó de varias maneras, pero no resultó. Se fue de la zona y al año comenzaron a aparecer, y hoy se reproducen por miles. Se las “engorda” en el agua, ellas la filtran y toman de ahí su alimento. Según el mito en esta comarca, una vez vino una especialista en estos temas y escribió un informe asegurando que Pocitos era el mejor lugar del mundo para las ostras. Verdad o no, el título les bastó a sus habitantes. “Siempre fue un lugar elegido, pero para poca gente”, reafirma Julio. La ostra puede aguantar viva hasta una semana fuera del agua, y hay dos maneras de comercializarlas: vivas y en pulpa, es decir, ya procesadas. Julio elige la primera opción. “Es más rica; acá las comemos en escabeche o gratinadas”. Bocado exquisito de platos sofisticados en todos los restaurantes del mundo, en Pocitos la ostra tiene el rango de picada, aunque todos saben de qué se trata.

Las mareas se esperan y son estudiadas. La pesca embarcada exige saberlas de memoria. La ostra está todo el año, pero el pescado no. “En invierno se van a aguas cálidas; en octubre entran el gatuzo y la pescadilla, en diciembre la corvina”, explica Julio. A pesar de que el mar es un apéndice de todos los que viven en Pocitos, nunca se lo conoce bien. “El mar es diferente todos los días, el viento cambia y lo que tenías por seguro, ya no lo es”.

Frente a la bahía hay un conjunto de islas, como la de los Césares, nombre que hace referencia a una expedición de Mascardi, que estuvo gran parte de su vida buscando la mítica ciudad dorada, allá por el siglo XVII. “Antes había ganado, pero las islas están deshabitadas”. Se cuentan muchas historias alrededor de ellas: que hay un tesoro, que por allí maniobraron algunos submarinos nazis y que era una ruta usada por los galeones españoles, muchos de los cuales elegían estas tranquilas aguas para fondear y algunos terminaron en el lecho del mar, innominados. Sus leyendas forman parte de la identidad de estas costas.

Los cuarenta habitantes de Pocitos se dejan ver: muchos están en el mar, pescando; otros, limpiando corvinas. Alguna señal radial llega, extraviada en el éter, trayendo los sones de inclasificables canciones. El murmullo de las olas que llegan mansas a la costa es un arrullo constante. Los teléfonos celulares no molestan. La seguridad de que este pueblo está alejado de todo tranquiliza. “Acá dejamos todo afuera, los equipos de pesca, los bidones de nafta, las puertas de las casas abiertas; somos pocos”, concluye Julio. La vida tiene sentido en lugares así.

En el pequeño pueblo existe un comedor donde se pueden probar las ostras, recién cosechadas, pero también el menú se completa con la pesca del día. Buena atención, productos muy frescos. Muy recomendable. + info: Hostería Los Pocitos, @hosterialospocitos

La Patagonia bonaerense esconde tesoros, uno de ellos es Termas Los Gauchos. En 1928 se hizo una perforación, soñaban con hallar petróleo, pero encontraron agua termal, con grandes beneficios para la salud. El sueño del oro negro se esfumó, pero creció uno mejor: el del relax. Las aguas termales son consideradas de las mejores del país. El recoleto complejo está rodeado de una arboleda que la enmarca en una postal de gran belleza. Mucha paz, sobra aire puro. + info: Está a 8 km de Villalonga. Ruta nacional 3, km 850. Teléfono: 0291-156468157.

Mar del Sud, la playa de los hoteles misteriosos, nazis y fantasmas

Si existe un pueblo marítimo con historias y leyendas, ese es Mar del Sur, en el confín meridional de la costa bonaerense. El pueblo, nacido de un sueño que no llegó a ser, está entre dos arroyos que contienen a un caserío fundado en las últimas décadas del siglo XIX, y que –aún hoy– tiene casas que le dan la espalda al mar, para protegerse del viento que nace de las profundidades del mapa austral. Las leyendas de un hotel embrujado, de otro que desapareció bajo las dunas y del desembarco de militares nazis se mezclan con la paz de una playa de arenas finas que invita a caminar y a perderse en delicados pensamientos.

La historia de Mar del Sur nació a lo grande. Se pensó en construir aquí un balneario similar a Mar del Plata. Entonces, en aquellos años, no había más que viento y médanos rebeldes. En 1888 se levantó un gran hotel a apenas cien metros del mar, en lo que significó la construcción más grande levantada frente a la costa marítima de nuestro país. El hotel se llamó como el pueblo que se imaginaba hacer en estas dunas móviles: Mar del Sud. El viento, principal enemigo, el tren que nunca llegó y la crisis que atravesó el país en 1890 hicieron naufragar en tierra los sueños de aquellos que proyectaron el balneario. El hotel tuvo competencia: a tres kilómetros se construyó otro de dimensiones colosales, el legendario Boulevard Atlantic, de dos plantas y a cientos de metros del mar, más protegido.

La señorial presencia de este hotel se veía desde lejos. A partir de aquí, se ideó otro pueblo que se llamó Boulevard Atlántico, y cuya posición geográfica fue estratégica, porque estaba entre dos arroyos, La Tigra y La Carolina. La situación atrajo a los veraneantes, y entre ambos hoteles, ganó el segundo. El Mar del Sud solo trabajó dos temporadas y en la primera década del siglo XX desapareció. Algunos dicen que una gran tormenta con olas gigantes lo devoró; otros, que la arena lo comió; muchos, que nunca existió. Lo cierto es que más de un siglo después una excavación arqueológica lo desenterró.

Contradicciones de la historia, el pueblo que se formó alrededor del gran hotel nunca se llamó Boulevard Atlántico, sino que es conocido como Mar del Sud, el pueblo que nunca fue y que aquel ayudó a desaparecer. Con la sombra de un hotel que dejó de verse, el balneario atrajo a veraneantes y pobladores, atraídos por ese otro hotel, una mole de 4500 metros cuadrados y 76 habitaciones que por las noches celebraba banquetes propios de una capital europea. La historia cuenta que, en 1891, un grupo de colonos judíos llegó hasta estas playas para hacer una escala antes de irse a fundar colonias en Entre Ríos, pero la desgracia sometió a estos desamparados y la primera noche se desató un vendaval. Siempre según el mito local, los judíos no tenían dónde refugiarse y terminaron agrupados en el obrador del hotel. Algunos murieron durante la feroz tormenta, y esos cuerpos fueron llevados al sótano. Permanecieron allí diez días, suficientes para que naciera la leyenda de fantasmas que cientos de pasajeros han atestiguado ver y oír penando por los pasillos del hotel.

Si algo le falta a Mar del Sur –nombre actual del pueblo– para ser un destino legendario, es una página de su historia imposible de no relatar. Esta costa habría sido elegida por la inteligencia nazi para llevar a cabo una operación militar que incluyó el apoyo de submarinos y el desembarco de militares –presuntos jerarcas– hasta una estancia de un alemán que era vecina al pueblo, El Porvenir, de Karl Gustav Einckenberg. Son muchos los testimonios de viejos pobladores que recuerdan extrañas luces que provenían del mar y la presencia de hombres en la costa, relacionados con ellas. Una historia se destaca: un joven llamado Charra, una mañana, mientras caminaba por la playa, vio el arribo de botes que venían desde el mar, escondido entre los pastizales fue testigo de cómo desembarcaban hombres con uniformes que llevaban armas y pesados bolsos. Este recuerdo abona la idea –apoyada también por el descubrimiento de un cuchillo de la marina alemana en la playa– de que este operativo militar del Reich habría sido exitoso. Todo lo demás pertenece al terreno de la leyenda y lo que queda olvidado por el tiempo.

Hoy Mar del Sur es un pueblo maravilloso de quinientos habitantes con un frente costero único: el profundo azul de nuestro mar se expre-sa con una belleza especial en esta aldea que le da cobijo a un puñado de visitantes que todos los años eligen estas mansas e interminables playas desde las que se accede a una rica fauna ictícola.

Muchos artistas han elegido este solar que da paz y donde las musas caminan por las callejuelas pintorescas y llenas de color. En temporada baja el pueblo desnuda su alma. En la calle principal, de asfalto, se asienta el mítico Hotel Boulevard Atlantic. Hasta hace poco se podía ver a quien ofició como casero y polémico dueño de la propiedad, Eduardo Gamba. Como si fuera un espectro, aparecía detrás de la puerta ofreciendo contar la historia del lugar a los curiosos. Más allá de la calle, la playa. En días lindos, se ven pescadores que regresan con corvinas, congrios y algunos cazones. Finalmente está el mar y su monólogo de olas que rompen en las rocas negras, una formación rocosa que origina un espigón natural. El mugido de alguna vaca y el piar de los jilgueros y las gaviotas apenas alteran la serenidad de un pequeño pueblo que soñó con ser inmenso, y al que el fracaso de su idea fundacional lo transformó en esta comarca marítima que huele a leña humeante y a sal. Mar del Sur es un pequeño paraíso, donde el campo y la arena se funden en una historia que aún no tiene fin.

Eduardo Gamba es el alter ego del hotel. Con más de 90 años, es común verlo alrededor del edificio, ambos son uno. Vive cerca. Es un gran personaje. En 1990 debutó en el cine en la película Penumbras, personificando a un vampiro. El film se hizo en el propio hotel.

A 50 kilómetros está Centinela del Mar, una pequeña aldea que tiene dos habitantes estables. Un acantilado presenta el mar en su absoluta maravilla y, bajando por senderos, están las playas solitarias. Muy poca gente. Agua cristalina, buena temperatura. En el centro del poblado está la pulpería La Lagartija, la única costera del país. Sencilla y muy luminosa. La atienden Carlos Canelo y Patricia Velardo, grandes personas. Ofrecen bebidas frescas y comidas, también un lugar donde hospedarse. Las paredes están decoradas con piezas históricas de naufragios y de la huella tehuelche en el lugar. A un costado se puede conocer el Museo Günün a Küna, un centro de interpretación de la presencia ancestral originaria. “Vienen los que quieren silencio”, anticipa Patricia. Es un paraíso. + info: facebook.com/postalalagartija

Arenas Verdes es una población marítima de 20 habitantes. Las casas se esconden entre los médanos y un bosque frondoso que anticipa una extensa playa de increíble belleza. Guillermina tiene 86 años y fue pionera, junto a su esposo “Chiquín”, ellos soñaron con esta aldea y con atraer turistas. Ella halló la fórmula: sus empanadas. Inigualables, suculentas y muy sabrosas. Hoy La Fonda de Guillermina es un lugar de culto. Ella aún está al frente. Conocerla es la excusa perfecta para caminar por esta paradisíaca playa. + info: Acceso por ruta 88. @lafondadeguillermina

Punta Desnudez y su hotel de Las mil y una noches

La ruta provincial 72 pasa por Orense, y antes de llegar a la ciudad hay un desvío que apenas se ve. Hay que estar atentos. Es un atajo al paraíso. Son cerca de 20 kilómetros de camino de tierra. Más allá el mapa muestra el mar, pero la pampa sigue mostrando su vestimenta de pastizal hasta que al fin del camino y desde el cielo se ve una señal: las primeras gaviotas son la vanguardia del horizonte azul en movimiento. El aire se refresca, la tierra cambia del polvo a la arena o una mezcla de ambos. Detrás de una curva aparecen los médanos, sugerentes. Una laguna atraviesa el camino, y cuando pareciera representarse la quimera inalcanzable de no hallar más al pueblo que vengo a conocer, un cartel da la bienvenida: Punta Desnudez.

En un principio no había nada, solo médanos e inmensidad, y la certeza de que acá había una entrada al Edén. El fuerte viento nacarado ornamentaba el salvaje entorno. El topógrafo que intentó ubicarle un nombre al lugar se dio por vencido. Desnudez; aquella punta desierta que entraba al mar se debía llamar así, Punta Desnudez, y de esta manera se dio a conocer. En los primeros años del siglo XX se animaron los pioneros, construyeron casillas de madera que al año siguiente fueron tragadas por la arena. Eran tierras de la familia Álzaga, quienes llamaron a un proyectista para que soñara una población. En 1908 se inaugura la primera escuela y recién en 1930 don Francisco Hurtado levanta la primera vivienda de material; no habían sido loteados los terrenos aún. Aislada del ejido urbano, la casa, que hoy es la biblioteca del pueblo, aún vibra de soledad. Nos imaginamos en aquellos años cuando el rugir del mar era la única compañía de don Hurtado, lejos de todo.

La aldea nació ganándoles terreno a los médanos móviles. Punta Desnudez es una playa habitada a la que se le han trazado en forma caprichosa algunas callejuelas. Sus habitantes son joviales y saludan. Hay flores y plantas suculentas que se mezclan con algunas conchillas. Alrededor de una rotonda se desarrolla la vida de esta población idílica. Algunos almacenes, una escuela, una capilla pequeña y recoleta y la casa de algunos duendes en un bosque encantado prefiguran la escena final: el mar Argentino. Pampa al revés, alfombra natural azul en movimiento con rulos blancos, comienzo y fin de un estado mental que debidamente cumple con lo suyo: tranquiliza.

Como si fuera un ser vivo, la comarca creció. En 1951 se lotearon 226 terrenos y el paraíso comenzó a habitarse. Hoy hay 77 habitantes estables, pero en el verano la población aumenta; muchos tienen aquí un refugio adonde poder retirarse cuando el mundo abruma y la necesidad de la calma es un deseo que quita el sueño. El pueblito, suena bien y justo llamarlo así, se desarrolla entre la arena y un bosque. Entre medio sucede la plácida vida de Punta Desnudez. Los nombres de las calles son encantadores: Los Líquenes, Algas Marinas, Los Tamariscos y Los Siempre Verdes. A un costado de las casas se halla el Médano 40, una enorme duna forestada, desde cuya cima se puede apreciar una vista absoluta del mar. Desde lo alto se percibe la pequeñez de la condición humana. Al este se halla el arroyo Cristiano Muerto, límite natural con el partido de San Cayetano; los pescadores bendicen la presencia de este hilo de agua dulce que se mezcla con el mar.

En la playa se ve una construcción señorial, que atrae la mirada: es el Hotel Punta Desnudez. Es el centro social del balneario y el pueblo. De reminiscencias árabes, sus ventanales muestran ambientes soñados.

El mar, a metros del hotel y de todos, es una extensión de las casas, pintadas de colores vivos. La aldea marítima tiene el aroma de un tesoro aún no hallado, y muchos en el pueblo lo saben. “No queremos que asfalten el camino de acceso, eso traería mucha gente y queremos que se mantenga la paz”, me cuenta un hombre que camina por la avenida Costanera Ingeniero Williams. Vuelvo la vista al hotel. “Acá recuperás tu alma”, se presenta Laura Schulze, anfitriona y demiurga de este hechizo del que es difícil escapar. Aromas de oriente, lujos y arena. El Hotel Punta Desnudez de Orense es un puente invisible entre el mar, la soledad y un secreto en donde sobrevuela la mítica figura de su creadora.

Ana Ben Amat, mentora del hotel, tuvo la idea. Le gustó el lugar y se preguntó por qué no tener una casa aquí. Fue modelo internacional, catorce veces tapas de Vogue, trabajó para los mejores fotógrafos. Se casó con el último héroe vivo de la independencia marroquí, y pasa un tiempo en Marruecos y otro tanto acá. El hotel es obra de ella, de su fuerza creadora, una extensión de su vida, sus gustos, pasiones y deseos. “Antes acá había un médano; Ana le fue ganando y hoy tenemos el hotel. Esto es como un cuento de Las mil y una noches