Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elefanta Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

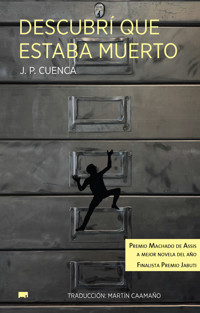

A João Paulo Cuenca le suceden experiencias cargadas con una alta dosis de latinoamericanidad, lo cual, ya sabemos, es bueno y malo. En 2011, después de haber formado parte de un zipizape vecinal, se enteró de que la policía tenía un acta de defunción a su nombre. La estupefacción de dicha noticia lo condujo a hacer lo mejor que pudo haber hecho: escribir esta novela. Aquí, Cuenca personaje y Cuenca escritor se adentran en una búsqueda para entender las razones de ese "fallecimiento"; el camino es un irónico retrato de un Río de Janeiro preolímpico y, como diría Vincenzo Rosenber, es un abrazo finísimo, que hace reir, entre lo fantástico y lo policiaco. Descubrí que estaba muerto ganó el Premio Machado de Assis por mejor novela, otorgado por la Biblioteca Nacional de Brasil, y fue finalista del Premio Jabuti. En 2016 fue adaptada al cine, escrita y dirigida por el propio Cuenca.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SERIE VITÓRIA-RÉGIA -1-

DESCUBRÍ QUE ESTABA MUERTO

COLECCIÓN AMÉRICA

DESCUBRÍ QUE ESTABA MUERTO

Título original:DESCOBRI QUE ESTABA MORTO ©Joao Paulo Cuenca,2016c/o Indent Literary Agency

Primera edición, Brasil2016Primera edición, México2023

© João Paulo Cuenca,2016Indent Literary AgencyLLC

© Martín Caamaño,2016,por la traducción

Director de la colección: Emiliano Becerril Silva

Cuidado editorial: Karla Esparza y Paulina Guzmán

Portada: Alejandro Magallanes

Formación: Lucero Vázquez

D.R.©2023, Elefanta del Sur,[email protected] @ElefantaEditor elefanta_editorial

ISBN ELEFANTA EDITORIAL:978-607-8749-62-1 ISBNEBOOK:978-607-8749-70-6

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.

DESCUBRÍ QUE ESTABA MUERTO

J. P. CUENCA

TRADUCCIÓN: MARTÍN CAAMAÑO

ÍNDICE

Noticia

Fiesta

Investigación

Caída

Posfácio por Maria da Glória Prado

Para Cristiane y Sérgio

La franqueza es la primera virtud de un difunto.

Brás Cubas

NOTICIA

1

DESCUBRÍ QUE ESTABA MUERTO MIENTRAS INTENTABAescribir un libro. Todavía no eraestelibro.

Yo vivía con mi mujer en un departamento del contrafrente, ubicado dos pisos arriba de un restaurante. Los empleados tenían la costumbre de reunirse en el patio de la planta baja, en ese espacio interno en que las construcciones de la cuadra forman un poliedro sin intimidad. Allí comían, fumaban, usaban el teléfono, se ponían a conversar. Sus palabras traspasaban las paredes de mi casa. Era como compartir elInfernode Strindberg y oír las voces que lo perseguían por los hoteles baratos de París en el crepúsculo del sigloXIX. Pero esto era Río de Janeiro y, a diferencia del escritor sueco, yo no estaba loco.

O es lo que quería creer. Como las conversaciones a los gritos me despertaban todas las mañanas y no me dejaban trabajar durante el día o coger por las noches, solía llamarlos por teléfono para quejarme del barullo. Cuando estos reclamos terminaban en nada, les gritaba desde la ventana:

—¡Cállense la boca, hijos de puta!

Una noche, luego de un breve intercambio de insultos, les tiré lo primero que tenía enfrente: una bolsa de residuos llena de cartas. En respuesta, alguien lanzó unhuevo a la ventana de la sala. Mi mujer lloró. Mientras la clara todavía chorreaba por el vidrio, ellos recogieron los sobres y fueron a la comisaría más cercana.

La policía me fichó bajo la acusación por los delitos de Amenaza y Arrojo de residuos en el Expediente del Caso n.° 014-03595/2011.

2

Tres días después, una llamada me despertó a las once de la mañana. Era el último sábado de abril de 2011.

—Hola.

—¿Quién habla?

—¿Con quién quiere hablar?

—¿El señor João Paulo?

—Sí.

—João Paulo Vieira Machado de Cue… —duda.

—Cuenca.

—Sí. ¿Hijo de Maria Teresa Vieira Machado y Juan José Cuenca?

—¿Quién habla?

—De la comisaría 5a, soy el inspector Gomes y nosotros iniciamos el sumario después de la denuncia por el problema aquel con el restaurante.

—¿Sí?

—Y aquí hay otro expediente, fechado el 14 de julio de 2008, con su nombre.

—¿De 2008?

—Sí.

—No tengo la menor idea.

—Este certificado informa su fallecimiento.

—¿Qué?

—Su certificado de defunción. Aquí está escrito que usted está muerto.

—Yo no estoy muerto.

—¿Conoce a una tal Cristiane Paixão Ribeiro?

—No.

—Será mejor que venga a la comisaría para esclarecer esta historia.

—¿Ahora?

3

Camino a la comisaría, que quedaba en el centro, miraba la playa por la ventanilla del taxi.

Visto desde el océano, el coche era un pequeño punto metálico que reflejaba el sol mientras avanzaba delante de la tripa de edificios en las avenidas a orillas del mar. Al fondo, el gigantesco Maciço da Tijuca dominaba el paisaje con sus tonos verdes sobre la piedra.

La muralla natural que divide Río de Janeiro comprende la sierra jorobada del Corcovado, el Morro Dois Irmãos y la Pedra da Gávea, divisores entre la zona sur, la zona norte y la Barra da Tijuca. Desde lo alto de los morros, el panorama sinuoso de las favelas desemboca en un palillero de edificios recortado por los intentos geométricos de las avenidas asfaltadas hasta la playa y lo azul. En lo alto de aquél sube y baja topográfico que mezcla ladrillos con la Mata Atlántica, los pobres observan a los ricos de arriba hacia abajo. Muchos de ellos trabajan en las casas de los habitantes del asfalto —en la cocina, en la portería o cuidando a sus hijos— y además prestan el servicio dedeliveryde comidas, remedios y cocaína. A su vez, los jefes del narcotráfico en las favelas que cercan la zona sur y los personajes que habitan departamentos de mil metros cuadrados por detrás de las fachadas espejadas de las avenidas frente al mar mantienen lazos todavía más estrechos entre sí.

La ruta del dinero involucra a políticos de alto rango, ejecutivos del mercado financiero, puestos clave de la policía militar y civil, milicianos, diputados, constructores, traficantes y pastores neopentecostales que se dedican a lavar plata. Mientras en la punta del negocio están los jóvenes negros y descartables armados con fusiles en las arterias poco iluminadas de los morros, cuadras abajo los comerciantes con jacuzzis y pinturas de Romero Britto y Beatriz Milhazes en ellivingcon vista al Atlántico los irrigan con dinero, contactos, armas y drogas.

De hecho, si quisieran drogas, muchos de los residentes de aquellas torres de mármol no necesitarían llamar al moto-avión del Morro do Vidigal o de la Rocinha. Bastaría comunicarse con el piso más alto del edificio y saltear a los intermediarios. Pero sería descortés de sólo pensarlo.

Al final, aquél era apenas otro fin de semana soleado, y los bien adaptados ciudadanos de Río de Janeiro caminaban, corrían, andaban en bicicleta por la vereda, jugaban variaciones del futbol: futvolley, el loco, arco a arco. Tomaban agua de coco en los quioscos que están al lado de la playa de Ipanema, hacían ejercicios en los aparatos de metal, bronceaban sus prósperos cuerpos en la rambla. Las mujeres los ignoraban mientras desfilaban su salud comprimida en ropas dos tallas menores, mirando al vacío con pasos apresurados.

En aquel escenario brillante fue donde cuatro décadas antes mis padres se conocieron. Un hombre recién llegado de Buenos Aires —vino a comienzos de los años setenta en busca de una existencia sabática y bronceada— y una muchacha de familia noble, aunque sin un peso, que trabajaba en una inmobiliaria. Frecuentaban el mismo punto de la playa. Nací dos años después de aquel tropiezo, y lamentablemente el lado luminoso de la joven pareja se perdió en la genética. Si mi padre era esperanzado y atlético, y mi madre, generosa y dedicada a los afectos, de aquello no quedó nada: de él heredé la inclinación hacia las actividades antieconómicas y la fanfarronería; de ella, el genio irritable y angustiado.

Dejando de lado breves períodos, siempre rechacé la exposición de la playa. Raramente iba, aunque viviese a tres cuadras. Mi mujer insistía:

—No lo aprovechas. Sería tan saludable.

Siendo un niño de físico limitado y con talento para las enfermedades, tal vez rechazaba la franja de arena porque me gustaba vivir fuera de mi cuerpo. O negarlo y fingir que era otro. Pensaba en eso mientras, por la ventanilla del taxi, la ciudad se iba transformando desde Copacabana hasta la playa de Botafogo. Después, los jardines del Aterro de Flamengo, Glória y el centro se anunciaban al final de la plaza Paris, todo aquello, otrora un gran pedazo de mar rellenado por toneladas de piedras extraídas del Morro do Castelo. Punto de la fundación de la ciudad, el Morro y sus 470 construcciones, incluyendo iglesias, casonas y plazas, fueron completamente demolidos al comienzo de la década del 20. Los cinco mil cariocas pobres que ocupaban la zona equivalente a 18 cuadras con 63 metros de altura fueron expulsados de allí sumariamente, como los jesuitas por el Marqués de Pombal en el sigloXVIIIy los indios tamoios y los franceses por Estácio de Sá a partir de 1565.

A mi padre le gustaba recordar:

—Hace menos de un siglo atrás, esa larga avenida y los jardines estaban sumergidos. El agua llegaba hasta el Outeiro da Glória.

Del lado de afuera del auto, el sol me recordaba la instalación del artista colombiano Óscar Muñoz, que había visto hacía poco en la Casa Daros, un museo nuevo que no duraría mucho tiempo, al igual que otros íconos de nuestra prosperidad preolímpica.

Era un video que mostraba la mano de un hombre que dibujaba un rostro en el suelo de cemento. El dibujo lo hacía con un pincel apenas mojado con agua. Sus trazos desaparecían a medida que se evaporaban, parecía ser un día caluroso como el que yo estaba enfrentando, tal vez con el mismo sol narcótico del mediodía. La mano del hombre volvía a los trazos recién borrados, tenía que desdoblarse para retocar todas las partes del rostro que iban desapareciendo. El video seguía ese trabajo de recomposición durante una hora. Por más que el hombre intentara mantener la personalidad inicial del retrato, el rostro cambiaba mientras las formas eran reconstituidas en aquella extraña y particular carrera contra el tiempo. Si la mano pasara más de diez segundos sin retocar el retrato, éste desaparecería por completo.

4

La comisaría 5ade Río de Janeiro queda en un edificio bajo anexado a la jefatura de Policía Civil, sobre la avenida Gomes Freire, en el barrio de Lapa. El entorno mantiene el pentimento arquitectónico del centro: cajas con ventanas, rascacielos posmodernos, porteríasart déco, edificios afrancesados y casonas de herencia portuguesa. Muchas cayéndose a pedazos, como la que estaba al lado de la comisaría, apenas con la fachada en pie, sus ventanas desnudas que daban paso al cielo y a un terreno baldío.

Después de identificarme con un policía, me condujeron por pasillos llenos de ficheros metálicos hasta la oficina del inspector. Cada uno de aquellos ficheros, que rodeaban mesas y sillas dejando pocas paredes visibles, contenía textos cuyo ingrediente común era el desentendimiento entre los seres humanos de mi ciudad. Historias transmitidas oralmente por sus habitantes y registradas por escribanos, lo que convertía el lugar en una cruza perdida entre biblioteca, registro civil y morgue.

—Usted es Cuenca, ¿no?

El inspector Gomes era pelado, tenía cerca de cincuenta años y usaba el estuche del revólver a la altura de las costillas. Sin levantarse de la silla, me tendió la mano en un saludo desinteresado. El pavor atávico que siento en presencia de profesores, curas y policías es un rasgo de personalidad que me acompaña desde la infancia; nunca me sentí cómodo frente a un agente de la ley. No sería la primera vez.

El inspector pareció darse cuenta de mi desconcierto y sonrió con el aire de quien es el dueño de las llaves del calabozo. Me pidió que me sentara y arrojó sobre la mesa el Expediente del Caso n.° 0005-0591/2008, la Nota de Traslado del Cadáver n.° 042435-1005/2008 y el Informe de Autopsia n.° 04331/08: todos ellos certificaban que João Paulo Vieira Machado de Cuenca, hijo de Maria Teresa Vieira Machado y Juan José Cuenca, cuyo número de partida de nacimiento es PED219 4177LV255A, estaba muerto.

5

Con una mirada entre amenazadora y curiosa, el policía estudió mi reacción al leer las páginas del expediente. En seguida, hizo una de esas preguntas que uno jamás imaginó oír:

—¿Dónde estaba usted el día 14 de julio de 2008? Miré el reloj de pared. Marcaba las 12:05, estaba detenido. No sé bien por qué, pero parecía marcar las doce y cinco de la noche, no del mediodía.

En aquella fecha yo estaba en Roma. El día del caso en el cual se registraba mi muerte por neumonía lobar con formación de microabscesos, encefalitis con presencia de estructura sugestiva de ooquistes deToxoplasma gondii, edema y áreas de hemorragia intraparenquimatosa del encéfalo, en un edificio ocupado de la rua da Relação 47, entre la rua dos Inválidos y la avenida Gomes Freire, a pocos metros de aquella comisaría, era el mismo del lanzamiento de la traducción italiana de mi segunda novela,El día Mastroianni, en la pequeña Librería del Cinema, en Trastevere:

6

En febrero de 2008, después de un divorcio, me fui de Río sin fecha de regreso, en un movimiento que ya formaba parte de la rutina de enlazar invitaciones a lanzamientos de libros o a conferencias en el exterior con viajes cada vez más largos y descabellados. Esa fe ingenua en la partida —el mismo pecado original de Europa, de don Sebastián, de mis antepasados, de generaciones de emigrantes y desterrados cayendo como fichas de dominó lejos de casa— ocultaba cierta vocación por la tristeza, deseos vagos de desaparición. Todavía no entendía que mi personalidad no sería construida por la acumulación de experiencias, y sí erosionada por ellas.

Después de un encuentro de escritores en Portugal, una temporada de algunas semanas en España y un mes en Francia, seguido de un largo viaje en tren, llegué a Roma. Sentía esa felicidad vaga y solitaria propia de los viajeros. Era verano, el día brillaba en toda Europa, yo conservaba el recuerdo de algunas mujeres desnudas en el pequeño estudio detrás de la puerta verde de la rue du Temple 94, en París, y estaba enamorado de una de ellas. Volvía a Roma para promocionar una traducción y era el ejemplo perfecto del joven escritor latinoamericano hambriento y deslumbrado por la experiencia europea.

La presentación del libro bajo la puesta del sol en Trastevere, la madrugada que atravesé en la parte de atrás de una motocicleta conducida por la italiana de pechos abundantes y nariz ganchuda, con quien compartí un porro de hachís y unos besos debajo de las galerías del Panteón, tal vez hayan sido algún tipo de ápice, de cima de montaña que hoy observo desde el fondo del valle y señalo el punto de inflexión.

7

—¿Dónde estaba usted el día 14 de julio de 2008?

—¿2008?

—Sí.

—¿En julio? En julio de 2008 yo estaba en Europa. Estuve allí hasta fin de mes. O tal vez hasta agosto o septiembre.

—¿Vacaciones?

—Trabajo.

—¿Qué trabajo?

—Soy escritor.

—¿Sobre qué fue a escribir?

—Fui invitado por algunos festivales literarios. Y presenté la traducción de un libro mío en Italia.

—¿Usted es un escritor famoso?

—No.

—Disculpe, es que nunca escuché hablar de usted. Y mire que su nombre es raro.

—Sí.

—¿Y qué escribe?

—Ficción.

—¿Libros?

—Sí.

—¿Ciencia ficción?

—No. Quiero decir, puede ser también.

—¿Qué sucede en sus libros?

—No sé. Es complicado.

—¿Cómo complicado?

—Es que si usted le pregunta a cualquier escritor…

—¿Usted cree que soy un ignorante?

—Claro que no.

—Yo soy abogado. Leo mucho. Leí mucho. Hubo una época en que leí todos los libros de Rubem Fonseca. ¿Lo conoce?

—¿Si conozco a Rubem Fonseca?

—Sí.

—Me gusta mucho Rubem Fonseca. Tal vez haya sido el escritor más…

—Hay una frase suya que me encanta. Siempre la uso.

—¿Cuál?

—“No hay nada que una mujer no pueda empeorar”.

—Ésa es buena.

—¿No es cierto?

—Sí.

—Usted tiene a aquella mujer, por ejemplo.

—¿Quién?

—Ésta. La que está en el registro. Ella fue la que identificó al difunto con su nombre, su apellido y su documento. Una tal Cristiane.

—¿Está viva?

—Fue intimada para esclarecer la historia. Pero su dirección no coincide.

—¿Usted tiene alguna idea de por qué aquella mujer lo hizo?

—Ay, mi amigo, hay cada historia.

—Me imagino.

—Ella podría estar estafando al seguro en su nombre.

—¿En mi nombre?

—Sí. Incluso usted podría ser cómplice.

—¿Yo?

—Es una broma. ¿Pero usted tenía algún seguro a su nombre en 2008?

—Nunca tuve seguro de vida.

—¿Nunca?

—No que yo sepa. Ni plan de salud tengo.

—¿Usted tuvo algún problema con su número de identificación fiscal recientemente?

—Sí, varios. Pero me culparon por todos.

—¿No tiene ningún crédito a su nombre?

—No.

—Entonces, a fin de cuentas, este sujeto usó su nombre sólo para morir.

—Debía estar escapándose de alguien.

—Tal vez. ¿Pero por qué su mujer identificó al fallecido con su nombre y no con el nombre verdadero? Él ya estaba muerto. Un tipo de estos no recibe pensión. No había diferencia.

Apareció una joven con una carpeta y la dejó sobre la mesa. Era rubia y usaba jeans, el estuche de su arma estaba vacío. El inspector Gomes le pidió un café y me ofreció uno. Acepté. La agente respondió mi esbozo de sonrisa con un resignado gesto de cabeza y avanzó por el pasillo entre las mesas hasta el final de la oficina. Nosotros seguimos el movimiento pendular de los cachetes de su culo, nuestro único momento de complicidad de aquella tarde. El inspector volvió a la carga, como si se hubiese acordado de algo:

—Las personas suelen robar la identidad de otras para escapar. Para intentar otra vida. Es muy común que un bandido use la identidad de un muerto para vivir con su nombre. Pero esto…

—¿Esto qué?

—No sé. Es muy extraño.

—¿Cómo consiguió mi partida de nacimiento?

—Eso lo tiene que responder usted. ¿La perdió alguna vez?

—Nunca.

—Tuvo suerte. ¿No notó en los papeles que ellos identificaron el cuerpo una semana después?

—¿Identificaron?

Me mostró este papel:

—Ese tal Sérgio. Mandaron al difunto a tocar el piano y eso lo salvó.

—¿El piano?

—Las huellas digitales. Sólo por eso usted tiene todos los documentos de un muerto, salvo un certificado de defunción a su nombre. Si no iba a ser jodido.

—¿Por qué?

—Es una puta burocracia probar que uno está vivo. ¿Piensa que alcanza con respirar?

—Lo que daría.

—¿Lo que daría por qué?

—Por que fuese fácil.

—Sí.

—¿Y quién era ese tipo?

—Mire, no lo sé. Pero buena gente le aseguro que no era.

—¿Hay una forma de conseguir su ficha?

—Sí. Pero estamos sin sistema.

—¿Y va a volver?

—Si supiera… De cualquier manera, puede quedarse tranquilo. Voy a anotar que usted estaba en un viaje internacional y desconocía tanto el hecho como a la informante, esa tal Cristiane.

—¿Y después qué?

—Tengo su contacto, si lo necesitamos, sabemos dónde encontrarlo. ¿Usted planea viajar al exterior en los próximos meses?

—Sí. ¿Por qué?

—No importa, no es nada.

—¿Puedo quedarme con una copia de estos papeles?

—¿Qué quiere hacer con ellos?

—No sé. Quiero leerlos bien. Con calma.

—Puta, usted tiene suerte. Ésta es una historia para que la use un escritor.

—Sí.

—¿Usted va a escribir un libro con esto?

—No.

Salí de la comisaría. El café nunca llegó.

8

El año 2011 fue uno más de aquellos cuya mitad pasé fuera del país. Yo sufría de lo que algunos amigos llamaban el síndrome antidorothy: cualquier lugar era mejor que mihogar. Extrañaba no mi casa, sino todo lo que iba dejando atrás, como si algo mío se fuera deshaciendo por el camino. Esa nostalgia contraria a la tierra natal losalemanes la llamanFernweh. La vieja máxima de Baudelaire —me parece que siempre seré feliz donde no estoy— para mí sólo valía cuando estaba en Río de Janeiro.

Si en el resto del mundo yo era razonablemente feliz, adaptado y con una curiosidad legítima por las calles y las personas que las ocupaban, en mi ciudad natal la combinación de falta de esperanza con un sentimiento generalizado de asco hacía que me sintiese un intruso. Mucho más que eso: un traidor. Caminaba por las veredas con el deseo constante de pedirle disculpas a todo el mundo. Al portero, al hombre del puesto de diarios, al transeúnte anónimo, al taxista que paraba cuando le hacía una seña. ¿Y por qué quería disculparme? ¿Porque ellos parecían esperar de mí algo que yo no tenía para ofrecerles?

Para huir de esa sensación, empecé a evitar la calle. Salía lo mínimo necesario y, cuando volvía a mi palacio refrigerado de cuarenta metros cuadrados con vista al garaje y al área de servicio de un restaurante, me gustaba imaginar que estaba en otro lugar.

La obstinación implacable con que yo me negaba a cualquier clase de placer en aquella ciudad me aislaba de todo mis círculos, principalmente los conformados por amigos de la universidad o de la vida literaria que habían conseguido construir una familia y un patrimonio (estos en especial me provocaban alergia). Por el mismo motivo, ya no veía más a ningún amigo de la infancia. Entre ellos, yo era el único que todavía no había logrado llegar al casamiento o poner un gameto en el vientre de una mujer. Mis exnovias y amantes, por su parte, se embarazaban una detrás de la otra. Me sentía como unboute-en-train, el caballito divertido que calienta a la yegua para que el semental pueda procrear sin esfuerzo.

Un mail en blanco y la imagen adjunta de una vieja tarjeta postal con un puente interrumpido sobre unabismo era el modo en que muchas veces les respondía a esos amigos. Con el tiempo, empezaron a aceptar nuestra distancia con naturalidad y se rindieron. Para eso es útil ser escritor. La invitación para salir con uno de los pocos amigos que me quedaban (se llamaban a sí mismos “La Resistencia”) producía un monólogo que empezaba con un inventario de bares, restaurantes, cines y librerías de Río de Janeiro que no existían más, sustituidos por farmacias, iglesias evangélicas y gimnasios en cubos de vidrio espejados. Yo decía que no era por nada que los postes franceses de cobre y luz amarillenta estaban siendo cambiados por luces fluorescentes con adornos metálicos.

—Es una luz de morgue.

—¡Qué dramático! ¿No tienes vergüenza de esa mariconada?

—Es exactamente la misma luz.

—Voy a pedir otra cerveza. ¿Quieres?

—Tal vez sea más parecida a la iluminación de reflectores sobre unas ruinas. Como en esos sitios arqueológicos.

—La puta que te parió, Cuenca. Sólo falta que empieces a hablar de gentrificación.

Roberto Protz era un académico, editor y escritor reconocido por laintelligentsiacarioca, diez años más grande que yo. Editó mis primeros libros, lo que lo convertía en una persona a la cual yo le debía mucho, y nunca seríamos capaces de perdonarnos eso. También era uno de los pocos amigos de más de una década que me quedaban. Por su bohemia legendaria e invencible, podría ser el líder de “La Resistencia” si no fuese, él mismo, tan reticente a encontrarse conmigo, harto del caos que se anunciaba siempre que comenzábamos a beber.