8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Plankton Press

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Los creadores la página web de cultura pop y moda Tom+Lorenzo nos descifran las referencias que están detrás de los elementos recurrentes del programa más queer del planeta, desde la biblioteca a la pasarela, pasando por los chulazos y los mensajes escritos con pintalabios en el espejo. Pero no hace falta haber visto Drag Race (¿a qué estás esperando?) para disfrutar de los momentos y las legendarias figuras del mundo drag que lo inspiran. Como advierten sus autores, este es un libro para leer con una sola mano…, con la otra querrás buscar vídeos, canciones o más información en Google sobre los formidables personajes que desfilan por sus páginas. Asistimos a los disturbios de Stonewall de la mano de la mítica Marsha P. Johnson, la reina que paseaba por Nueva York con flores en el pelo, y de Stormé DeLarverie, el drag king que patrullaba Greenwich Village en traje de chaqueta. Escuchamos a Crystal LaBeija, fundadora y madre de la formidable Casa de LaBeija, alzar la voz para reivindicar la belleza negra en el certamen de Miss Gay America. Nos colamos en los salones de Harlem donde nació el vogue, el baile que popularizó Madonna, y en los clubs del Londres de los noventa con Leigh Bowery y sus looks imposibles. Todo ello con la música de The Rocky Horror Picture Show de fondo. Es la clase de historia que no te dieron en la escuela.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

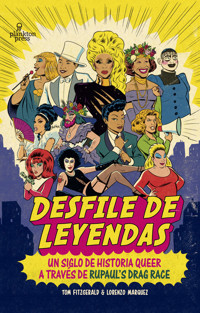

TÍTULO ORIGINAL Legendary Children © 2019, Tom Fitzgerald y Lorenzo Marquez

Publicado por Plankton Press S.L. C/ Hernán Cortés 3 29679 Benahavis (Málaga)[email protected]

Primera edición en Plankton Press: septiembre 2022

© de esta edición, 2022 Plankton Press S.L. © de la traducción, 2022, Ana Pedrero Verge © de la ilustración de cubierta, Cheyne Gallarde

ISBN: 978-84-19362-14-8

Diseño de cubierta: Lles Fotografía de portada: Cheyne Gallarde Maquetación: Alvaro López Impresión y encuadernación: GraphyCems

Tipografía: Sabon

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo sin autorización previa por escrito del titular de los derechos salvo para uso personal y no comercial.

Tom Fitzgerald y Lorenzo Marquez

DESFILE DE LEYENDAS

Un siglo de historia queer a través de RuPaul’s Drag Race

Traducción del inglés de Ana Pedrero Verge

Plankton Press2022

Dedicado a todas las diosas indómitas y feroces que pisaron fuerte, se manifestaron y bailaron subidas a plataformas y tacones de aguja para que los demás podamos avanzar libres y orgullosos.

Índice

Introducción

1. En el taller con Marsha y Sylvia

2. Las damas del shade y de la biblioteca

3. Snatch Game y el arte de la parodia

4. Mocatrices

5. ¡Canta, reina!

6. Por cada tuck, un paquete

7. Categoría: divinas de la muerte

8. A vida o muerte: la historia del lip-sync

9. La familia queer al descubierto

10. El ministerio del drag

Epílogo. Drag Race España: Grand Finale

Agradecimientos

Para quienes quieran seguir investigando

Introducción

Este libro está pensado para que lo leas con una sola mano.

No, no has cogido el libro equivocado ni te ha tocado una copia defectuosa con una cubierta que no le corresponde. Lo que queremos decir es que este libro ha sido concebido, desde el primer momento, para animar al lector a que investigue a las personas de las que hablamos. Queremos que tengas tantas ganas de saber qué aspecto tenía Julian Eltinge, cómo era la voz de Charles Pierce o si le estamos haciendo justicia a Tandi Iman Dupree cuando hablamos de su legendario lip sync, que no puedas evitar querer verlos con tus propios ojos. Queremos que cojas el móvil y busques un vídeo, un artículo de un blog o la entrada de la Wikipedia sobre las personas y los acontecimientos que mencionamos a lo largo del libro cada vez que te pique la curiosidad. Tienes a tu disposición una fuente de recursos del tamaño de la biblioteca de Alejandría sobre la increíble historia queer y millones de artículos culturales al alcance de la mano. Por eso queremos invitarte a que, según vayas leyendo estas páginas, busques más información. Siempre hay algún aspecto del trabajo de prácticamente todos los intérpretes que mencionamos que ha quedado inmortalizado en internet, lo que significa que puedes encontrar a Jackie Shane cantando «Walking the Dog» en la televisión de Canadá en 1965 o el mítico discurso de Sylvia Rivera en la manifestación de Christopher Street en 1973 con la misma facilidad que cuando buscas el último videoclip de Manila Luzon.

RuPaul’s Drag Race empezó siendo la representación más pura de la cultura social homosexual masculina jamás vista en televisión y con el tiempo se ha convertido en un homenaje a la vida y cultura de toda la comunidad LGTBQ al incorporar el trabajo y las vidas de un sinnúmero de personas queer anteriores a nuestra época. Todos los aspectos y rasgos del programa guardan relación con alguna tradición, acontecimiento o práctica que ha estado presente en la vida, en la comunidad y en la cultura queer desde hace mucho tiempo. RuPaul y compañía diseñaron un programa que funciona como un auténtico museo de la historia cultural y social queer apoyándose en sus tradiciones y en el trabajo de figuras icónicas que nos han acompañado durante casi un siglo. Pero Drag Race no solo se ha convertido en un archivo, sino que sirve de herramienta para analizar e ilustrar la vida de esta comunidad en la época moderna. Nos ofrece una serie de instantáneas sobre cómo las personas de la comunidad LGTBQ viven, sufren, trabajan y se apoyan. Hoy, ayer y siempre.

Este libro no pretende revelar todos los secretos y significados ocultos de Drag Race; el programa tampoco es tan deliberado en sus referencias y, además, no es así como funciona la cultura. Nuestro propósito es mostrar que Drag Race existe dentro del entorno de la cultura y de la historia queer y que, naturalmente, bebe de referentes de todas las épocas, a veces ex profeso y otras como resultado de un proceso de ósmosis cultural.

La historia del propio programa recuerda a una Cenicienta queer y es una metáfora casi perfecta de lo que es el drag: un programa de variedades con aspecto cutre, grabado a través del objetivo empañado de una cámara de baja definición en un plató mal iluminado, embutido entre anuncios de medicación para el VIH y artículos de cuero en un canal dirigido a un público muy específico que llega a convertirse en un gran espectáculo lleno de glamur y de fama mundial. El camino que ha seguido el programa emula a la perfección el recorrido del drag como forma de expresión clandestina que, con el tiempo, se abrió paso hasta las plataformas más importantes del entretenimiento y de los medios de comunicación. La primera temporada de Drag Race da la sensación de haber sido grabada en el almacén lúgubre de algún bar de carretera, pero para la décima temporada presentaba ya el aspecto de aquello en lo que se había convertido: un programa de variedades de éxito masivo, deslumbrante, repleto de glamur y poblado de seres de una belleza imposible con un maquillaje de morirse. En este libro os contaremos cómo la cultura queer en general y la drag en particular han seguido un camino muy parecido. Cuando hablamos de cultura queer no nos referimos necesariamente a la igualdad o a los amparos legales ni tampoco abarcamos el amplio espectro de la existencia queer; hablamos de la cultura que compartimos y que ha sido creada o diseñada por y para personas queer y que surge de nuestras experiencias propias como personas queer que somos.

La historia de RuPaul’s Drag Race refleja la historia del movimiento político y cultural LGTBQ de los últimos cincuenta años porque es imposible desligar una cosa de la otra. No se puede profundizar en la historia del programa sin entrar, aunque sea un poco, en la historia del drag como forma de expresión y elemento de la cultura pop, del mismo modo que no se puede hablar del drag como forma de expresión sin abordar el papel que ocupa en la vida queer, o hablar de cómo ha sido la vida queer a lo largo del tiempo sin tener en cuenta a qué se enfrentaron las personas de la comunidad LGTBQ en el pasado y cómo fueron sus vidas.

Durante la mayor parte del siglo XX era ilegal que un hombre vistiera ropa de mujer en público. Era ilegal que los hombres tuvieran relaciones sexuales con otros hombres y el simple hecho de coquetear podría llevarlos a la cárcel, a una institución de salud mental o a ser medicados en contra de su voluntad (una práctica que se conoce como «castración química»). Era ilegal producir o distribuir cualquier obra que representara los deseos surgidos entre miembros del mismo sexo y era ilegal que los bares y los restaurantes sirvieran bebidas alcohólicas a sus clientes gais o lesbianas. La Asociación Americana de Psiquiatría, así como la mayor parte de la comunidad médica, consideraba que el deseo hacia miembros del mismo sexo, así como la disconformidad con los roles de género constituían enfermedades mentales. Es importante tener todo esto presente para entender las agallas que demostraron tener nuestros antepasados queer y lo valientes e indómitos que fueron. No solo se enfrentaron a la desaprobación de la gente, sino que lo hicieron en un contexto de genocidio social. Y no se rindieron nunca. Primero sobrevivieron y luego prosperaron: crearon arte, construyeron comunidades y familias, redefiniéndolo todo por el camino. Eran criminales y proscritos, vándalos y perras rabiosas. Puede que no lo sintieran así en su momento, pero fueron revolucionarios. Y, lo que es más importante, ganaron la revolución, aunque los demás tardaran un tiempo en darse cuenta.

Pero jamás nos atreveríamos a decir que las reinas y la gente queer del pasado llevaron vidas trágicas o desgraciadas. Creemos que muchos de nuestros antepasados LGTBQ habrían descrito sus vidas como una existencia desbordante de una belleza rabiosa y desafiante. Fueron malas hierbas que se abrieron paso, fabulosas, a través de las grietas de las aceras. Decidimos verlas así porque creemos que con ello honramos sus luchas sin pintarlas de tragedia. Fueron demasiado bellas, demasiado fuertes y desafiantes como para que podamos verlas de otra manera. Esperamos haberles hecho justicia y que, para cuando hayas leído sus historias, las veas igual que nosotros. Porque todas y cada una de ellas son, sin lugar a duda, leyendas.

Pero, por ahora, arréglate que salimos a pasarlo bien.

1.

En el taller con Marsha y Sylvia

En la entrada del plató del Werk Room, el taller donde las reinas se visten y se maquillan en RuPaul’s Drag Race, a escasos centímetros de los focos y fuera de plano, una reina con un sueño espera a que le den paso. Tuck y contouring hechos, corsé y peluca a punto, lleva un lewk para dejar a todas esas otras zorras muertas en cuanto la vean y una frase memorable con la que ganarse los corazones de los fans para siempre. Se echará al suelo, saldrá de una caja… ¿o tal vez presentará a Ornacia al mundo? Puede que sencillamente nos diga que se acaba de tirar un pedo o que anuncie que ha venido a luchar por la corona, pero, sea lo que sea lo que tenga en mente —porque, créenos, algo tiene en mente—, y por muy escandaloso, feroz o divertido que sea, lo fundamental es que haga una entrada épica. Este es el momento que tanto ha esperado y por el que tanto ha trabajado; es el momento en el que pasa a formar parte de la herstory de Drag Race, planta su bandera de lentejuelas y anuncia su llegada. Si es lista y tiene suerte, si demuestra que tiene el cóctel de cualidades necesarias —carisma, autenticidad, carácter y talento o CUNT por sus siglas en inglés—, esta no será la última vez que haga su entrada.

Y es que, a pesar de sus dotes para la actuación y su destreza en los desfiles, criterios con los que se juzgará su destino, su esfuerzo en el Werk Room será lo que determine cuánto durará su paso por el concurso. Los puntos clave serán su relación con las demás chicas, cómo se centra en las tareas que se le asignan y cuánta cámara es capaz de chupar. Debe alcanzar el equilibrio: ha de mostrarse dura y fuerte para que la cámara se fije en ella, pero sin crearse demasiadas enemigas, a menos que quiera que alguna de las otras concursantes le clave un puñal por la espalda a la primera de cambio.

—Ahora es cuando el mundo tiene el placer de conocerme—, piensa nuestra reina—. ¿Serán las otras más guapas que yo? ¿Serán unas zorras criticonas?

Desde las columnas de color rosa chicle hasta los infinitos altares a Ru, el Werk Room de Drag Race se ha convertido en una especie de templo de culto del drag contemporáneo. Entre sus paredes de ladrillo falso nacen sueños, mueren amistades, se arrancan pelucas y, sí, hasta hay vidas que cambian para siempre. En el Werk Room están las mesas de trabajo, los rincones propios de cada reina y los tocadores para maquillarse, además del espacio en el que Ru presenta a los invitados y dirige los mini retos. Podríamos decir que es el corazón del programa, pero nos quedaríamos cortos. En el escenario principal es donde se actúa, pero es en el Werk Room donde una se curra lo de ser una reina en este mundo, tanto mental como físicamente. Es el epicentro de las vidas de las reinas durante su estancia en el programa. Es donde hacen su primera gran entrada y donde aprueban sus últimas creaciones frente al espejo. Es el lugar en el que reciben a dignatarias de la talla de Nancy Pelosi o Lady Gaga. Es donde nuestras reinas acabarán entendiéndose o tirándose de los pelos.

Es el lugar en el que se retiran al sofá para comentar la última eliminación y para charlar de sus opiniones, miedos y rivalidades. Es donde se sientan a la mesa para criticarse un poquito mientras esperan a que llegue el próximo reto. En Drag Race, el Werk Room es el centro neurálgico del trabajo y de la vida social. Es donde Miz Cracker habló frente al espejo sobre todos esos días que pasó sin un plato caliente en la mesa cuando crecía en la pobreza, o donde Roxxxy Andrews se abrió sobre el abandono que sufrió en su infancia. Es también donde Asia O’Hara habló con The Vixen para ayudarla a sacar toda su rabia por el racismo en la comunidad LGTBQ. Es donde Katya y Miss Fame se dieron apoyo mutuo en medio de la vorágine de estrés del concurso e hicieron piña para reforzar su sobriedad.

El Werk Room es también donde vemos a todas las reinas en su día a día, sin maquillaje ni vestidos, algo que resultó polémico cuando se lanzó el programa, porque las drag queens tienen algo de titiriteras: no quieren que nadie les vea la mano metida en el culo de la Rana Gustavo, por así decirlo. Hubo un momento en el que se consideraba que verlas frente a las cámaras tal cual, sin drag, era como si un mago revelara sus trucos. Muchas drag queens de altos vuelos han rechazado entrar a formar parte del programa precisamente por eso. Pero quitarse el drag es una parte esencial del compromiso del programa por mostrar en todo su esplendor un arte que no se puede llegar a apreciar del todo si no se ve el proceso de transformación. Es también una forma de deshacerse de cualquier barrera o protección emocional. Ru sabe perfectamente que, para algunas, el drag puede ser una forma de lidiar con el mundo y, por eso, al más puro estilo de los realities, esa faceta del drag desaparece en el Werk Room. Aquí, las reinas no necesitan esconderse ni en sus pelucas ni en sus corsés; este es un lugar seguro en el que pueden quitarse la armadura.

Al principio, el Werk Room era un espacio indefinido de paredes pintadas con colores vivos, fantasías de neón aquí y allá, mesas de trabajo y espejos. Tendrá que pasar algo de tiempo hasta dar con la estética del taller, como de mansión de Barbie, que vemos en las temporadas posteriores. En las primeras temporadas, los trajes de Ru no brillaban como merecían y todo el mundo adquiría un tono anaranjado bajo los focos. Pero, tal como manda la tradición de los espacios exclusivamente queer, fue evolucionando con el tiempo: se mejoró la iluminación, se engalanaron los espacios y se convirtió en un lugar más formal donde socializar y centrarse en el trabajo (o el werk).

A lo largo de la historia, las personas queer siempre han creado sus propios espacios, lugares en los que poder construir un sentimiento de comunidad, forjar alianzas, compartir el pan o pasar el rato alejadas de aquellos que no terminaban de entenderlas o que directamente querían hacerles daño. Sería maravilloso poder decir que todos ellos eran espacios «seguros», pero durante mucho tiempo y hasta hace relativamente poco, no había ningún lugar que fuera completamente seguro para una reina. Ni siquiera si la reina en cuestión solo quería salir a tomarse una copa por su cumpleaños. Ni siquiera en sus propios hogares.

La épica fiesta de cumpleaños de Marsha P. Johnson

«Marsha y yo fuimos las liberadoras. La gente de la calle y las drag queens fuimos la vanguardia del movimiento».

Sylvia Rivera.

En junio de 1969, una drag queen llamada Marsha P. Johnson fue al Stonewall Inn a celebrar su cumpleaños. El Stonewall era un pequeño bar de ambiente en Nueva York donde Marsha y otras reinas, así como gais, lesbianas y demás gente queer sentían que podían reunirse, si no con total seguridad, por lo menos con toda la seguridad a la que podían optar en aquella época. Como todos los espacios de encuentro queer de entonces, era un lugar todo lo clandestino que era posible para un bar a pie de calle en el West Village. Estaba prohibido regentar cualquier lugar de reunión del que se supiera o se sospechara que era exclusivamente para homosexuales, lo que significaba que las personas del mismo género no tenían permitido bailar juntas, coquetear sin disimular o demostrar cualquier tipo de deseo físico o afecto entre ellas en ningún local, ni, en realidad, en cualquier espacio público. El travestismo o vestirse de cualquier forma que no se ajustara a las expectativas sociales de género también estaba expresamente prohibido. En ciudades como Nueva York, lo más común era que los locales de ambiente fueran regentados por personas que ya tenían cierta experiencia llevando negocios ilegales, es decir, por las mafias. Como ocurre con cualquier lugar gestionado por el crimen organizado, la supervivencia de los locales de ambiente queer dependía de que los policías corruptos recibieran pagos para asegurarse de que harían la vista gorda ante actividades ilegales. Cuando los policías corruptos gozan de una fuente estable de ingresos de origen ilegal y dichos ingresos proceden de personas que carecen de derechos y ostentan un poder político mínimo o inexistente, las consecuencias siempre son el acoso y la explotación. La noche en que Marsha celebraba su cumpleaños —el 28 de junio de 1969—, la policía apareció en Stonewall para hacer lo que solía hacer con cierta regularidad: acosar a clientes y empleados, ya fuera para cobrar su asignación o para hacer una redada y llevarse a algunos detenidos. Esa noche, los parroquianos del Stonewall no pensaban pasar por el aro; esa noche, Marsha P. Johnson lo tuvo clarísimo.

Marsha era una figura llena de color bien conocida en el barrio. Como muchas otras «reinas de la calle», como se las conocía en aquel entonces, todo el mundo sabía que se subía a un escenario a actuar siempre que la dejaban, pero que principalmente se ganaba la vida como trabajadora sexual. Una vez compareció ante el juez, acusada de prostitución y dijo que la inicial que había en el medio de su nombre significaba «Pay it no mind» («Pasa del tema», en referencia a su sexo). Al juez le hizo tanta gracia que la dejó ir. Todo el mundo parecía adorarla y, aunque pasó dificultades durante la mayor parte de su vida adulta, quienes la conocían, tanto íntimamente como de pasada, la describían como un ser de luz o incluso una santa. Una figura radiante, beatífica, que caminaba por las calles del West Village de Nueva York con flores en el cabello y algo bueno que decirle a todo aquel que se cruzara en su camino.

Esa noche en el Stonewall, que terminaría siendo legendaria, las reinas, los gais y las lesbianas que se encontraban en el local dijeron: basta ya. Cuando el ambiente empezaba a caldearse, los policías decidieron hacer una ronda de detenciones. Entonces pasaron dos cosas: una lesbiana butch (de aspecto masculino) que forcejeaba con unos policías mientras trataban de detenerla se volvió a la multitud y preguntó: «¿Por qué no hacéis nada?». Y Marsha P. Johnson, la bienaventurada luz del West Village, cogió su vaso, lo hizo estallar contra el espejo de la barra y gritó con una rabia muy poco propia de ella: «¡EXIJO MIS DERECHOS!».

Cuando el alboroto de la multitud se convirtió en una manifestación en toda regla contra la policía, la noticia se extendió por el barrio como la pólvora. Una de las primeras personas en salir corriendo para unirse fue otra «reina de la calle» y amiga íntima de Marsha llamada Sylvia Rivera, quien al enterarse de los disturbios dijo: «¡Es la revolución!». No tenía ninguna intención de perdérsela. Igual que muchas otras personas queer que llevaban conteniendo su rabia durante demasiado tiempo, Marsha y Sylvia participaron en las tres noches de lo que ha pasado a conocerse como los Disturbios de Stonewall, aireando su rabia a pleno pulmón en la noche veraniega de Nueva York. No es que estas dos reinas estuvieran presentes en el nacimiento del movimiento moderno de los derechos de los homosexuales, es que lo parieron ellas mismas.

Reinas del espacio

Un año después, cuando el recién nacido movimiento de «liberación gay» todavía se estaba articulando y dejaba de lado a las travestis y trans que habían participado en el movimiento de forma activa, Sylvia y Marsha miraron a su alrededor, vieron que ese movimiento no iba a hacerles hueco y decidieron formar STAR, (Acción de Travestis Callejeras Revolucionarias, por sus siglas en inglés), un grupo dedicado a proteger las vidas y los intereses de las drag queens y de las mujeres transgénero que vivían en la calle. Conscientes de la urgente necesidad de proporcionar un lugar relativamente seguro para sus compañeras, Rivera y Johnson fundaron la primera casa STAR: una autocaravana en un aparcamiento en el que las reinas podían cobijarse durante un tiempo y protegerse del frío y de la posibilidad permanente de violencia en el Nueva York de los años 70. Cuando la policía retiró el vehículo con una grúa (con veinte personas dentro), Marsha y Sylvia se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un lugar más permanente para las mujeres a quienes querían proteger y, contra todo pronóstico, lograron reunir el dinero suficiente para alquilar un edificio entero. Pagaban el alquiler trapicheando en las calles, utilizando sus cuerpos y su ingenio para crear un espacio propio en el que su comunidad pudiera prosperar. Si esa no es una combinación explosiva de carisma, autenticidad, carácter y talento, pues chica, ya me dirás tú qué es.

Sylvia Rivera dedicó su vida y su carrera a luchar contra el sistema, contra la cultura e incluso contra los miembros de la comunidad LGTBQ que no querían sumarse a su causa. La consideraban una bocazas, una alborotadora e incluso le hacían el vacío por avergonzar a la comunidad LGTBQ, que centraba sus esfuerzos desesperadamente en construir un enfoque respetuoso y asimilativo para alcanzar la igualdad. Básicamente, Sylvia pasó décadas de su vida gritando «que le den» al plan para conquistar los derechos de los homosexuales que perseguía, literalmente, excluirla a ella y a otras como ella. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de dar un discurso en la manifestación del Día de la Liberación en Christopher Street en 1973, uno de los primeros actos del Orgullo organizados por la comunidad LGTBQ —y tras haber sido ignorada y apartada durante todo el día—, hizo lo mismo que llevaba toda la vida haciendo: arremetió contra la comunidad gay por su autocomplacencia y su estrechez de miras. «Será mejor que os calméis —respondió ante los abucheos y silbidos—. Llevo todo el día intentando subirme aquí en nombre de todos vuestros hermanos y hermanas homosexuales que están en la cárcel y que me envían cartas todas las putas semanas para pedir vuestra ayuda y ninguno de vosotros mueve un dedo por ellos». ¡Tras acusar al movimiento de ser «un club de blancos de clase media», terminó el discurso al grito de «GAY POWER!» ante una multitud estupefacta. Su discurso fue recibido con abucheos e indignación, pero con el tiempo se ha convertido en una expresión icónica de rabia, desafío y apoyo a todos los marginados, desamparados e ignorados. Desalentada y deprimida por cómo la habían recibido, Sylvia se fue a casa y trató de quitarse la vida cortándose las venas. Marsha la encontró desangrándose, pidió ayuda y cuidó de ella hasta que se recuperó, encarnando así lo mejor que tenía el mundo queer de la época: el respaldo que se brindaban las personas LGTBQ cuando hacía falta, incluso cuando el daño había sido causado por otros miembros de su propia comunidad. Más tarde, Sylvia dijo lo siguiente a propósito de su rabia: «No le perdonaré al movimiento lo que le ha hecho a mi familia». Ambas pasaron el resto de sus días gritando su furia, protegiendo a sus hermanas y luchando, luchando y luchando por sus derechos y por el respeto que merecían. Una lucha incesante que duró décadas y que libraron sin que nadie se lo pidiera con flores en el pelo, rojo en los labios y esmalte en las uñas.

Manos a la obra

La cualidad de saber alzar la voz y plantar cara, perder y vencer el miedo para superar tus vulnerabilidades es la médula espinal del descaro queer, del drag. Es la razón por la que nos apasiona ver a las reinas explotándola en el Werk Room, poniéndose verdes y reivindicando sus derechos. No es solo porque la mayoría de las reinas tienen siempre respuestas para todo o porque cuando la ocasión requiere saben quitarse los pendientes y remangarse. Es porque Drag Race, consciente como es de la historia de guerreras como Marsha y Sylvia, siempre ha usado el drag como metáfora de fortaleza y herramienta de crecimiento personal. Ru, quien ha descrito a Marsha como «la madre de todos nosotros», cree que las drag queens tienen la responsabilidad y la habilidad especial de rebuscar en sus entrañas y sacar las partes más oscuras y dolorosas para hacer buen drag. Las confrontaciones no solo están presentes porque le den vidilla al programa, sino porque Ru cree que la confrontación es un componente muy importante del drag, tanto si a quien le plantas cara es a tus propios miedos, al paradigma del género, a tus detractores o a quien quiera que se interponga en tu maldito camino. Bajo el nombre que recibe en el argot del drag, el Werk Room es el lugar donde se trabaja, ya sea haciéndose el tuck (escondiéndose los genitales), maquillándose, cosiendo o ensayando, es un espacio pensado para que las reinas se dediquen a lo suyo. Pero el equipo de Drag Race, conocedor de la dilatada historia de los espacios comunes para reinas y personas queer, se aseguró de que el Werk Room fuera también un lugar en el que poder hablar con franqueza, enfrentarse a tus demonios, acallar a tus detractores o llamar la atención sobre comportamientos inadecuados. Por eso las escenas que vemos en el Werk Room le deben tantísimo a reinas del pasado como Sylvia Rivera. Ella jamás dio un paso atrás y jamás dejó de luchar. Su vida se basaba, literalmente, en la confrontación.

No queremos pecar de presuntuosos y hablar en su nombre sobre cómo querrían identificarse si estuvieran hoy aquí, pero podríamos decir que Marsha y Sylvia eran mujeres transgénero a pesar de que en sus días no fuera un término de uso común. Siguiendo la tendencia del momento, solían referirse a sí mismas como travestis o drag queens, eso cuando no se identificaban directamente como mujeres. Igual que ocurre en todas las comunidades que luchan por aceptarse a sí mismas y por ser aceptadas por la sociedad, durante los primeros años del movimiento LGTBQ y tras el acontecimiento de Stonewall, se emplearon muchos términos distintos antes de adoptar la terminología que hoy todos conocemos y utilizamos. Lo cual nos lleva a una de las mayores controversias de la historia de RuPaul’s Drag Race relacionada con una tradición que pronto se estableció en el Werk Room y que disgustó a las personas transgénero.

Durante las cinco primeras temporadas del programa, los desafíos se presentaban con un vídeo de Ru en el que, semana tras semana, anunciaba: «Nena, tienes un she-mail», jugando con su pronunciación igual a she-male (término derogatorio para referirse a las mujeres trans, en particular en un contexto de la prostitución y explotación sexual, un poco como «travelo» en español). Hubo autores, comentadores y activistas que afearon al programa que utilizara un término peyorativo y ofensivo contra las mujeres transgénero. Ru defendió el uso de la frase al explicar que el término en cuestión también se había utilizado como insulto contra las drag queens, y que ahora pretendía reapropiarse de él para despojarlo del poder de ofender, pero algunos defensores de los derechos de las personas transgénero respondieron que dicha reapropiación no le correspondía a él. Finalmente, Ru reculó y la frase fue sustituida por otra, algo absurda: «She done already done had herses», que vendría a significar «esta ya ha tenido lo suyo». Naturalmente, esta fue la decisión correcta, pero el enfrentamiento surgió de los cambios en el uso de la terminología a lo largo del tiempo y porque en el debate había una parte que echaba la vista atrás mientras que la otra hablaba desde el punto de vista presente. Esto demuestra a la perfección cómo el programa refleja los cambios sociales y culturales que se han dado en la comunidad LGTBQ desde hace cosa de medio siglo, es decir, durante la vida de Ru. La historia de Drag Race, de la comunidad LGTBQ y del propio RuPaul están interrelacionadas. Y ni se nos pasa por la cabeza imaginar que Sylvia y Marsha no hubieran animado a sus hermanas transgénero de hoy mientras plantaban otra vez cara a su familia LGTBQ para exigir el respeto que merecen.

Los pañuelos y el polari: el argot queer

A pesar de todo, el Werk Room y la vida queer en general también tienen otra cara que es más amable y está marcada por un tipo de apoyo más convencional. Sin ella, la vida de la comunidad LGTBQ en la época anterior a Stonewall habría sido insoportable y Drag Race sería prácticamente infumable. Por mucho que todos recordemos las confrontaciones y rivalidades más brutales que han tenido lugar en el programa, algunas de las mejores escenas que nos ha regalado el Werk Room surgieron cuando una reina se dio cuenta de que otra estaba pasando por un momento difícil y se preocupó por ella o le ofreció ayuda.

A veces la cosa no pasa de echar una mano con la costura o con el maquillaje, o de prestar un un corsé y un poco de relleno para las caderas a la pobre reina que escucha todas las semanas quejarse a Michelle Visage de su cuerpo de palo en cuanto sale a la pasarela.

También es el lugar en el que Ru puede entrar y dar su opinión mientras las reinas todavía están arreglándose, y no cuando están en la pasarela y ya está todo el pescado vendido. Aunque estos intercambios con Ru suelen terminar con los ánimos algo crispados e incluso en disputa (puede que el ejemplo más ilustrativo de ello sea cuando Pearl le preguntó a Ru «¿Tengo monos en la cara?» tras un intenso duelo de miradas), son un elemento fundamental de la idea que tiene Ru del drag y del compromiso que se espera de una reina. El Werk Room no es solo un lugar en el que trabajas, sino donde se espera que defiendas tu trabajo. Pero no ante Ru, sino de la jauría de perras contra la que compites.

Luego está el aspecto físico del trabajo: la relación que guarda con la mecánica del drag, desde el tuck hasta el contouring, pasando por los corsés. Igual que hacen todas las drag queens en el camerino, las reinas de Drag Race comparten trucos y técnicas cuando no están inmersas en la tradicional práctica de robarse o copiarse las ideas. El drag es un arte antiguo y gran parte de lo que vemos hacer a las reinas en su taller ha nacido del esfuerzo de décadas de hombres y mujeres por perfeccionarlo y por transmitir su conocimiento técnico a la siguiente generación.

Todo esto es una pequeña representación de la cultura queer, con sus gestos, referencias, argot propio y conocimiento técnico que se transmite y muta a medida que pasa de una generación a otra. Las personas queer siempre han tenido que existir, buscarse y, hasta hace relativamente poco, andar con la cabeza gacha procurando no ser detectadas. Toda subcultura y contracultura establece su propia jerga y su historia, pero la cultura queer es especialmente rica en mitos, conjuros y fábulas. Esto se debe a que las personas LGTBQ proceden de todas y cada una de las culturas del planeta y se pueden apropiar de todo ello con total libertad.

Nuestro elemento favorito de la historia y de la cultura oral queer es el «polari», el argot de los feriantes, actores de teatro y personas ambulantes que fue luego adoptado por los homosexuales británicos para indicar su pertenencia a un grupo secreto y criminal sin tener que declarar su preferencia sexual abiertamente y arriesgarse a terminar en la cárcel o en el hospital, según la suerte que corrieran. Del polari surgen los términos «drag», «butch», «zhuzh» (cuyo significado es similar a darle «vidilla» o alegría a algo), «reina» y muchos otros términos de uso común —y otros menos comunes como «Bona vada your lovely eek and riah, darling!», que vendría a significar «¡Qué alegría ver esa cara y ese pelo, amor!».

El polari fue una forma que encontraron los hombres queer del pasado para identificarse entre ellos y brindarse apoyo sin correr riesgos. Y aunque hoy no se usa demasiado, su gran influencia en la historia y la cultura homosexuales es un ejemplo magnífico de cómo las personas LGTBQ se abrieron paso en un mundo que les era hostil creando sus propios secretos, como una especie de posesión cultural que guardaban con mucho celo y que se revelaba lentamente a cada miembro del grupo a medida que entraban a formar parte de él. El icónico cantante gay Morrisey hizo referencia al polari en su disco Bona Drag, en la canción «Picadilly Palare». La palabra polari «zhuzh» volvió a popularizarse gracias a los esfuerzos de nada más y nada menos que el juez de Drag Race Carson Kressley, quien lo llevó a la esfera mainstream en el original programa Queer Eye for the Straight Guy. Todo lo queer sirve de ingrediente para la receta de RuPaul’s Drag Race.

Si prefieres un ejemplo menos caprichoso, también está el código del pañuelo, ese sistema secreto de señales que se articulaba según la colocación y el color del pañuelo en el bolsillo trasero de los vaqueros de un hombre gay. El propósito era informar a otros hombres homosexuales sobre el tipo de prácticas sexuales que les gustaban y la posición que preferirían adoptar al mantenerlas. Este tipo de códigos surgieron cuando las personas queer vivían en la más estricta clandestinidad y los más mayores o experimentados los transmitían a los más jóvenes o inexpertos.

La vertiente más política y personal del tocador

El tocador de Drag Race es testigo de confesiones, historias de vida y sesiones de terapia. Las escenas en las que vemos a las reinas maquillándose, criticándose sin piedad, marujeando y contando sus historias recrean la camaradería y el cotilleo propios de los camerinos de cualquier espectáculo de drag o de variedades. Es una recreación muy deliberada de la larga historia del circuito drag y nos adentra en una sala llena de reinas que se preparan para enamorar a los focos que se disputan. También ha contribuido al despegue de algunas carreras y tendencias a medida que el programa ganaba popularidad. No solo ha habido revistas y páginas web de belleza que en los últimos años han promovido, con una frecuencia cada vez mayor, tendencias de maquillaje basadas en técnicas del drag (a menudo demostradas por exalumnas de Drag Race), sino que algunas de las reinas del programa se han convertido en embajadoras de marcas de productos de belleza, e incluso hay unas cuantas que han lanzados sus propias líneas de productos de maquillaje, siguiendo los pasos del propio Ru, quien hizo historia como la primera drag queen en ser la imagen de una gran empresa de cosméticos en 1995, al convertirse en la imagen de la línea Viva Glam de M.A.C.

Mientras se ponían sombra aquí y sombra allá, las reinas que se han sentado frente a ese espejo han hablado sobre sus adicciones, las agresiones que han sufrido, sus trastornos alimentarios y sus problemas de autoestima, racismo, salud mental, dinero y autoflagelación. Lo que ocurre frente a ese espejo es mágico: no solo cuando las vemos transformarse de chico a chica o de básica a diosa, sino también cuando cuentan sus verdades y las paredes tiemblan al escucharlas.

Pero la idea de usar el tocador como lugar donde hablar con sinceridad es más que una metáfora.

Las reinas que se van deben escribir sus palabras de despedida en el espejo con pintalabios y las reinas que se quedan deben limpiarlo ceremoniosamente mientras dicen unas palabras como si fuera una especie de ritual funerario celebrado con cosméticos. A Drag Race se le da muy bien hacer suyos los motivos y los símbolos de la vida del drag para crear rituales, frases lapidarias y tradiciones nuevas. Pero como tantas otras tradiciones que vertebran el programa, podemos encontrar sus raíces o en la historia LGTBQ o en la cultura popular. En este caso, los mensajes en el espejo surgieron de un punto en el que ambas se cruzaron.

En la película del año 1960 Una mujer marcada, el personaje con nombre de travesti de Gloria Wandrous (o Maravillosa), interpretado por Elizabeth Taylor, icono gay y más tarde tía honoraria de una generación entera de homosexuales asolados por la plaga del sida, se pasea por el opulento apartamento del hombre casado con el que acaba de pasar la noche. Vestida con una combinación y tacones, hace lo típico de tomarse un cóctel matutino mientras cotillea los armarios. Tras oler el perfume de la esposa y probarse su abrigo de visón, Gloria, quien luego se describe ante su madre como «la mayor puta de la historia», queda horrorizada al ver que su amante le ha metido 250 dólares en el bolso con una nota preguntándole si es suficiente dinero. Rabiosa y dolida, saca el pintalabios y garabatea «NO SALE» («No estoy en venta») en el elegante espejo de marco dorado de la sala de estar antes de irse hecha una furia. Y, por supuesto, se lleva el abrigo de visón, al más puro estilo de las autoproclamadas reinas-putas. El dinero no lo quiere, pero el abrigo es suyo. ¿Alguien todavía duda por qué se convirtió en un icono gay? ¿O por qué Ru hace que sus reinas se despidan del programa del mismo modo, rindiendo homenaje a una de las mariliendres más famosas de Hollywood de todos los tiempos? Pero atentos, porque esta no es la única diva icónica famosa por su predilección a utilizar cosméticos para comunicarse.

Doce años después de la declaración en carmín de Taylor, Diana Ross, la diva de Motown y miembro de las Supreme —e icono personal de Ru—, interpretó a la legendaria cantante de jazz Billie Holiday en la película Lady Sings The Blues. En una de las escenas más famosas, Billie está en el camerino tras ser atacada por el Ku Klux Klan, sentada ante un tocador, blanqueándose la piel con polvos y desmoronándose bajo el peso del desamor, la adicción y el odio y racismo incesantes. Entonces agarra su barra de labios y, antes de ser siquiera consciente de lo que está haciendo, plasma sus sentimientos en el espejo, sin mediar palabra, en un arrebato de rabia rosa y pringosa.

Estas dos guerreras armadas con un pintalabios usaron sus barras de color para expresar los sentimientos en carne viva que albergaban en su interior. La combinación del espejo y el pintalabios constituye el medio perfecto para manifestar quiénes son o cuánto sufren. No nos corresponde a nosotros decir si estas dos escenas inspiraron la despedida escrita con pintalabios en el espejo con la que termina cada capítulo de Drag Race y con la que el siguiente empieza mostrando las reacciones de las demás reinas, pero cuesta no incluirlas en la mezcla de elementos inspiradores del programa. Y es que el arte del drag destaca por saber coger pedazos de la cultura mainstream y darles un toquecito queer.

Pasa del tema y cúrratelo

Marsha y Sylvia jamás dejaron de trabajar para conquistar sus derechos y proteger a sus hermanas y, aunque siempre llevaban flores en el pelo y los labios pintados, no pudieron llevar su estilo más allá porque no disponían de los recursos necesarios para crear un drag glamuroso y elevado como el que vemos hoy. Nunca tuvieron dinero, lo que significa que tuvieron que expresar su esencia queer a través de la creatividad, el descaro y la sabiduría callejera. Marsha se colgaba guirnaldas navideñas o flores en el cabello porque no tenía otra cosa a su alcance y le encantaba contarle a todo el mundo que la inicial del medio de su nombre significaba «Pay it no mind». Ese estilo cutre y casero del drag callejero no solo forma parte del pasado de Ru como club kid, sino que también es uno de sus tipos favoritos de drag.

Cada vez que ves a una reina en el taller de Drag Race luchando por crear un lewk a partir de retales sueltos, estás siendo testigo de un homenaje a todas las reinas callejeras que tuvieron que apañárselas con lo que tenían a mano. Han sido muchas las reinas, especialmente en las últimas temporadas del programa, que se han presentado a competir en Drag Race con baúles llenos de espectaculares vestidos hechos a medida que harían que cualquier chica de club de Las Vegas se muriera de envidia. Pero el concurso siempre ha tenido un elemento de artesanía casera y Ru siente cierta debilidad por las reinas que se lo guisan y se lo comen ellas solitas: esas que no tienen ni dinero ni recursos pero están decididas a apañarse con lo que tienen, como Chi-Chi DeVayne o Nina Bon’ina Brown. En cada temporada suele haber al menos un pequeño desafío que las pone a todas al mismo nivel y las obliga a crear un look con lo que encuentren en los cubos de basura del Werk Room. Como haría Marsha con sus luces de Navidad y sus flores en el pelo: pasando absolutamente del tema.

«Sin la liberación de todos solo hay orgullo para unos cuantos», que diría Marsha. Tanto ella como Sylvia trabajaron incansablemente para hacer oír las voces y las experiencias de las personas de color, de las travestis y las mujeres transgénero en la comunidad LGTBQ en un momento en el que se las ignoraba sistemáticamente o se las apartaba de un movimiento más preocupado por ganarse el respeto de la sociedad, respeto que los primeros líderes solo se planteaban para las personas queer blancas y cisgénero.