Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gredos

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Biblioteca Clásica Gredos

- Sprache: Spanisch

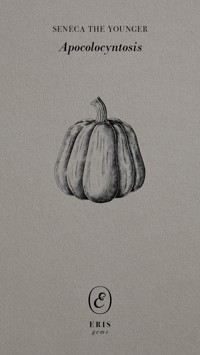

Séneca escribió tres Consolaciones para apaciguar el ánimo afligido de personas más o menos allegadas, una tristeza que aquí se contrarresta con un texto satírico sobre el emperador Claudio. Este segundo volumen dedicado a los tratados senequistas incluye las llamadas Consolaciones, en las que el moralista cordobés trata de reconfortar y apaciguar a la noble Marcia por la muerte de sus hijos, a Helvia (madre de Séneca) para que resista su propio exilio en el año 41 (a Córcega, debido a una acusación de adulterio con Julia, hija de Germánico y hermana de Calígula), del que regresó en el 49 para convertirse en precepto del joven Nerón; y a Polibio (liberto del emperador Claudio), con motivo de la muerte de su hermano. En todos estos textos Séneca admite el dolor y las aflicciones humanos, pero trata de contenerlos mediante los preceptos de entereza y ataraxia estoicos. La Apocolocyntosis es una parodia satírica sobre la muerte del emperador Claudio, en la que se combinan prosa y verso. En esta obrita (cuyo título se forma a partir de las palabras latinas que significan "deificación" y "calabaza") Séneca bromea sobre la divinización del emperador Claudio, a cuya supuesta estupidez tal vez haga referencia la calabaza. Describe la llegada de Claudio al cielo, donde termina por convertirse en secretario de uno de sus propios libertos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 220

Asesores para la sección latina: JOSÉ JAVIER ISO y JOSÉ LUIS MORALEJO .

Según las normas de la B. C. G., las traducciones de este volumen han sido revisadas por JUAN GIL .

© EDITORIAL GREDOS, S. A.

Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1996.

www.editorialgredos.com

REF. GEBO317

ISBN 9788424932466.

CONSOLACIONES

INTRODUCCIÓN

1. LA CONSOLACIÓN

Como de tantos otros, fueron los griegos los creadores de este género, y concretamente los filósofos, que fácilmente derivaron sus estudios sobre el alma del hombre y sus sentimientos a la corrección de aquellos que consideraban perjudiciales: entre ellos, la tristeza y el dolor. Y así surgió el lógos paramythetikós griego, adaptado como consolatio en latín, con un propósito muy definido: procurar alivio a los desdichados, mitigar duelos y pesares en los afligidos por alguna desgracia o, cuando menos, lograr que se resignaran a su destino, recurriendo a unos principios éticos elevados y racionalistas de larga tradición 1 .

A esta tarea se aplicaron filósofos de todas las escuelas, pero sin ceñirse exclusivamente a la doctrina particular de cada una; desde los comienzos, los autores de consolaciones mostraron un eclecticismo muy práctico, y no repararon demasiado en fronteras ideológicas con tal de alcanzar su meta: modificar a fuerza de razón las circunstancias interiores del individuo, ya que las exteriores son inmutables e indiferentes a cualquier argumento.

Ahora bien, estos autores no fueron muchos ni sus obras numerosas 2 ; tampoco tuvieron éstas fortuna en su viaje a través de los siglos, pues no se ha conservado ninguna; todo cuanto queda de ellas se reduce a sus títulos 3 y algún que otro insignificante fragmento, atribuidos más o menos verosímilmente a un puñado de filósofos bien conocidos y a otros casi desconocidos. Agrupados por escuelas, están los estoicos Crisipo de Solos (S . III a. C.) y Panecio de Rodas 4 (S . II a. C.); los cínicos Diógenes de Sinope, Bión de Borístenes y Teles 5 (los tres del S . III a. C.); entre los epicúreos, el propio fundador de la escuela, y además Metrodoro de Lámpsaco 6 y Filodemo de Gádara 7 .

Crantor de Solos (S . IV -III a. C.), el único seguidor de Platón autor de una obra consolatoria (A Hipocles sobre el luto ), fue sin embargo el más célebre e influyente en el género, a juzgar por los elogios que le dedican Panecio (citado por Cicerón en las Académicas II 44), que recomendaba aprender de memoria la obra, y el propio Cicerón (ibid .135), que sin duda debió de tomarla como modelo para la consolatio que se dedicó a sí mismo por la muerte de Tulia, su única hija. Y no sólo él, puesto que la influencia de Crantor se deja ver también en Séneca, entre otras, y se mantiene intacta durante siglos en los autores cristianos: el erudito Jerónimo, en su epístola 60, lo cita aún como el primero entre los cultivadores del género.

Desafortunadamente, tanto y tan duradero éxito no sirvió para preservar su obra, de la que sólo quedan los ecos de su fama, junto con brevísimos fragmentos que no permiten reconstruirla, aunque ha habido intentos. Explicar por qué alcanzó tanta celebridad es aventurarse en el campo de las conjeturas; así y todo, una razón parece clara: Crantor fue el primero en enfrentarse al principio estoico de la insensibilidad, la imperturbabilidad ante todo tipo de infortunios, pues lo que proponía en su obra era moderar los sentimientos, reducirlos a una intensidad razonable y justa medida.

A través del tiempo y de sus diversos cultivadores la consolación va adquiriendo unos contenidos teóricos que, como arriba dije, no son puros de una escuela, sino híbridos de varias; un sincretismo ideológico que humaniza el primer rigor estoico (las pasiones son irracionales y el sabio debe evitarlas), haciéndolo menos inflexible (pero no debe prohibírselas a los demás), gracias a las teorías del epicureísmo (sino mitigárselas con el recuerdo de los bienes disfrutados) y peripatéticas (puesto que no puede anulárselas, al ser parte esencial del hombre), principalmente; en menor medida, también hubo aportaciones de otras corrientes: sofística, cínica, platónica y neopitagórica 8 .

Unos principios que tienen por fuerza que ser atractivos para el doliente, pero que quizá no basten a convencerle de que deponga su actitud, deben por tanto expresarse con palabras persuasivas y artificios seductores. No es de extrañar, pues, que bien pronto pasara la consolación de las manos de los filósofos que la imaginaron a las de los retóricos 9 , que la hicieron más práctica al dotarla del poder de la palabra; pero también la inmovilizaron para siempre, fijaron para ella unos límites y una formas obligadas 10 que la encasillaron y redujeron casi a un ejercicio oratorio más. Quedó delimitado su campo de acción, clasificados los infortunios (muerte, enfermedad, exilio, etc.), prescritos los remedios para cada uno. Y tanto como el fondo, la forma: primero una introducción, en la que se hablaba del mal y del tratamiento que se iba a seguir; luego una exposición de las causas y de las normas para remediarlas (los praecepta ), para lo que se aducían modelos de conducta ejemplar (los exempla ); acababa la obra con una recapitulación de los puntos principales que remachaba la idea central: puesto que no se puede luchar contra lo inevitable, un dolor sincero y sereno es la mejor actitud, la más razonable entre tanto pasa el tiempo y vienen mejores.

Ni que decir tiene que el resultado fue siendo cada vez más un conjunto de teorías filosóficas trilladas, de lugares comunes y argumentos cansados que disimulaban más o menos su falta de originalidad según la pericia en decirlos y el dominio del arte que mostrara el autor.

2. LAS «CONSOLACIONES » DE SÉNECA

Algunos escritos de Séneca fueron desde antiguo clasificados como diálogos 11 , título que bien podría haber recaído sobre todos aquellos en que empleó el recurso de plantearse objeciones poniéndolas en boca de un interlocutor imaginario 12 , simulando, gracias a la alternancia de sus ocasionales y breves intervenciones con las réplicas largamente argumentadas, una apariencia de conversación que apenas alcanza a justificarlo.

Sin embargo, sólo diez tratados de Séneca se conocen con la denominación común de «diálogos», al menos desde el S . XI ; de los años últimos de ese siglo es el célebre códice Ambrosiano, el más antiguo y el mejor de los que nos han transmitido estas diez obras bajo el título expreso de «Los doce libros de Diálogos de Séneca». El anónimo autor de esta compilación (de época seguramente bastante anterior a la del Ambrosiano) agrupó tratados siguiendo razones poco claras: ni son de extensión pareja —uno de ellos, Sobre la ira , abarca tres libros—, ni de una misma época, ni, sobre todo, ofrecen unidad temática: buena prueba de esto es la inclusión de tres Consolaciones , que Séneca escribió para Marcia, para Polibio y para Helvia, su madre (como libros sexto, undécimo y duodécimo respectivamente).

Bien es cierto que algunos rasgos (el carácter moralizante, el fictus interlocutor , incluso la estructura tripartita 13 ) los comparten con los demás diálogos, pero también otros tratados los presentan y no son producto de un género concreto, aunque fuera de uno no tan tipificado como el consolatorio. Más lógico habría sido formar con ellas un conjunto independiente y homogéneo, como las Epístolas , por ejemplo; en cambio, entre los diálogos, ni siquiera están agrupadas ni ordenadas cronológicamente, como se verá.

1. Fecha de composición

La Consolación a Marcia14 va destinada a esta matrona romana, para convencerla de que abandone el largo luto por la muerte de su hijo Metilio, muerte prematura que truncó en sus inicios una carrera que se prometía brillante. Marcia era hija del historiador Cremucio Cordo 15 , personaje notable por no encubrir sus ideas republicanas en época ya imperial, sino, al contrario, hacerlas públicas en su obra. Tolerado por Augusto, no tuvo la misma suerte bajo Tiberio: se ganó la enemistad de Sejano, el todopoderoso favorito del emperador, lo que le acarreó una acusación de lesa majestad y la inmediata condena a muerte. Cordo se adelantó a sus verdugos ayunando hasta morir. Los ejemplares de su obra fueron quemados, pero su hija logró salvar alguno, que luego publicó con el beneplácito de Calígula 16 .

A este hecho alude Séneca en su obra (Marcia 1, 3), que tuvo pues que escribir por fuerza después del año 37, en que Calígula ocupó el trono y Cordo fue rehabilitado. Pero ¿cuánto después? Giancotti 17 analiza la cuestión y concluye que no es posible determinarlo; en cambio, son legión los estudiosos que creen lo contrario: unos, los menos, la sitúan en los últimos años del reinado de Claudio 18 o incluso más tarde, bajo Nerón 19 ; otros, la mayoría, creen que fue escrita antes del año 41, cuando murió Calígula y Séneca fue condenado al destierro 20 , con argumentos convincentes (dejando de lado cuestiones de estilo, siempre demasiado opinables), a mi entender, aunque sean ex silentio: no refiere ningún hecho posterior a Tiberio; menciona el exilio (9, 4; 22, 3) sin aludir al suyo; y, sobre todo, no lanza contra Calígula los improperios que, en cuanto tuvo ocasión tras su muerte dedicó en otras obras 21 a este emperador que le era odioso 22 ; al contrario, quien queda muy mal parado es Sejano, condenado a muerte por Tiberio bajo la acusación oficial de haber perseguido a los hijos de Germánico.

Por lo tanto, no parece aventurado situar la composición de esta obra en la primera época de Séneca, entre los años 37 y 41, sin que pueda precisarse más 23 .

La Consolación a su madre Helvia busca mitigar la pena que el confinamiento del filósofo había provocado en su madre. En el año 41, con el poder en manos de Claudio y éste en las de Mesalina, Séneca fue acusado de adulterio con Julia Livila 24 , hermana de Calígula, sobrina de Claudio y rival de Mesalina, instigadora de la acusación. Es fácil ver en ésta un fondo de intriga política, aunque eso no impida que fuera fundada 25 . Mesalina se libraba así de unos miembros molestos de la familia imperial (la acusación incluía también a otra sobrina de Claudio, Agripina 26 , su futura esposa). Ahora bien, cierto o no, el adulterio implicaba la pena capital para Séneca, conmutada por el exilio en Córcega a instancias de Claudio 27 , todo ello en un proceso judicial brevísimo, una cognitio , puesto que tan sólo dos días antes de la condena Helvia emprendía viaje de vuelta a Hispania despreocupadamente (15, 2).

Séneca escribe la consolación ya en Córcega; esto supone que es posterior al año 41 y anterior al 49, en que regresó a Roma. Otra vez en contra de la opinión de Giancotti 28 , hay quienes creen poder precisar más, como hace Albertini 29 tomando en cuenta el pasaje en que Séneca alude a lo reciente de la condena (3, 1), lo que acercaría la fecha al 41, dejando un tiempo para las vacilaciones en escribirla que confiesa el autor (1, 1); pero mucho más concluyente, creo, es el hecho incuestionable de que ha de ser anterior a la Consolación a Polibio , cuya fecha extrema es el 43: en Helvia se muestra el filósofo aún bastante entero, o lo aparenta; en Polibio él y sus argumentos han sucumbido al pesado poder del paso del tiempo.

La Consolación a Polibio pretende confortar a este liberto de Claudio, integrante de la corte administrativa del emperador 30 y personaje influyente en ella 31 , que había perdido a un hermano, cuyo nombre no menciona Séneca.

Sí deja bien clara su esperanza de contemplar en Roma el triunfo de Claudio sobre los britanos, tras la campaña emprendida en el año 43 32 ; como quiera que dicho triunfo se celebró a principios del 44, queda un período seguro de dos años, 42-43, donde localizar con certeza la fecha de redacción, dado que tiene que ser posterior a la de Helvia , cuya datación más temprana es el 41, como antes se vio.

2. Análisis

Aparentemente estas tres obras son auténticas consolaciones, las primeras conservadas, más o menos cabales, de la Antigüedad: la carta consolatoria que Sulpicio dirige a Cicerón 33 no es una consolación en toda regla, y la Consolatio ad Liuiam , además de no ser tampoco una consolación formal, ofrece verdaderos problemas a la hora de fecharla 34 : sólo si fuera contemporáneo o unas decenas de años posterior a la muerte de Druso (9 a. C.) sería anterior este poema consolatorio a los tratados de Séneca.

Verdaderas consolaciones, pues, sobre lo que el autor no quiere que haya dudas: ha consultado las obras de la tradición consolatoria para tomarlas como modelos 35 , sabe qué se puede decir, y cómo, conoce las reglas del género 36 y a veces avisa de alguna novedad que su obra introduce en él (Helvia 1, 2), al que por lo común se atiene: respetando la división en tres partes y con una envoltura fuertemente retórica 37 discurre sobre dos infortunios típicos, la muerte y el destierro, aduce otros casos que enseñan lo que se debe o no hacer 38 con más eficacia tal vez que unos principios morales, unas normas de conducta, unos remedios propuestos, plagados de lugares comunes de la filosofía grecolatina 39 pragmáticamente mezclados para lograr su propósito 40 .

La vida del hombre está enteramente sometida a la fortuna caprichosa (Marc . 10, 6; Pol . 3, 4), por lo que debe prepararse para lo que pueda venir (Helv . 5, 3), pero sobre todo para lo que ha de venir inevitablemente: la muerte, que a todos y todo ha de alcanzar (Marc . 21; Pol . 1, 2-3), pero que no debemos temer ni lamentar sino desear y agradecer 41 , por cuanto nos pone a salvo de los tormentos de la vida (Pol . 9, 6), libera el espíritu de la cárcel del cuerpo (Marc . 24, 5 y 25, 1, una reminiscencia platónica evidente); espíritu que, entre tanto llega la renovación cíclica del cosmos (Marc . 26, 6-7) que postulan los estoicos, se hace en cierto modo inmortal, aunque sobre este punto tiene Séneca tantas dudas (Pol . 9, 2-3) que llega incluso a negar incoherentemente la supervivencia del alma sobre el cuerpo (Marc . 19, 5); es, en cambio, muy cierto que éste está sometido a toda clase de vejaciones y males, mientras que el espíritu es inviolable (Helv . 11, 7), los bienes que de él se obtienen están a salvo de la fortuna (Helv . 5, 5) y van donde uno va (Helv . 9, 3).

De ahí que en todo momento y lugar el hombre avisado, siguiendo la doctrina aristotélica de la bondad intrínseca de las pasiones 42 , no deba reprimir sus penas sino moderarlas (Marc . 7, 1; Helv . 16, 1; Pol . 18, 5-6) y confortarse con el principal consuelo que le brinda el espíritu, el disfrute del espectáculo de la naturaleza (Helv . 20, 2; Pol . 9, 3) que en todas partes se puede contemplar, ya sea en el exilio (Helv . 8, 4-6), ya en la vida inmaterial, sin los inconvenientes de la corporal (Marc . 25, 2; Pol . 9, 8).

Otro remedio recomendado por Séneca a los privados de un ser querido es recordar los momentos que compartieron con él (Marc . 12, 1-3; Pol . 10 y 18, 7), que nada podrá ya arrebatarles: el pasado, según los principios epicúreos, es lo único seguro y a salvo (Marc . 22, 1). Pero también puede servir de consuelo el tiempo actual o, cuando menos, de distracción, si el afligido no piensa tanto en el añorado y dedica más atención a los familiares que le rodean (Helv .18-19; Pol . 12, 1-2).

En principio, las Consolaciones nos ofrecen, aun a través de sus tópicos 43 , al Séneca de siempre, moralista más que metafísico, realista y ecléctico en sus ideas, básicamente estoicas pero fuertemente influidas por otras escuelas, la epicúrea sobre todas; enemigo de dogmatismos, su espíritu inquieto lo lleva al escepticismo 44 y a la contradicción.

Tal vez fuera este inconformismo la razón de las novedades que Séneca, a pesar de estar la consolación tan regulada, introdujo en las suyas; de estos rasgos originales unos son comunes a las tres o a dos de ellas, y se podrían decir lógicos siendo el autor filósofo y poco amigo de fantasías: así, la absoluta ausencia de alusiones mitológicas y la recomendación de los estudios 45 filosóficos (Helv . 17, 3-5) o literarios (Pol . 8 y 18, 1-2) como alivio para el doliente.

En cambio, otros que Séneca advierte o pasa en silencio distinguen particularmente cada consolación de las otras dos y parece, por tanto, que obedecen a motivos también distintos.

En Marcia contraviene, como ya se ha visto, el orden tradicional que anteponía las normas a los ejemplos; además, el mismo Séneca reconoce escribirla a los tres años de morir Metilio, lejos ya de los inicios del dolor, que es cuando hay que hacerle frente 46 .

La situación que se produce en Helvia carece de precedentes, pues nunca antes hubo «uno que hubiera consolado a los suyos siendo él mismo llorado por ellos» (1, 2): por primera vez se reúnen en uno el que argumenta contra la pena y el que la causa, aunque involuntariamente.

Séneca emplea en Polibio el recurso de poner palabras en boca de un tercer interlocutor, Claudio César (14, 2-16, 3); esta clase de prosopopeya no es una novedad absoluta, pues ya la había utilizado en Marcia , cuando hace que Cordo se dirija a su hija (26, 2-7), pero no cuando Areo le habla a Livia, no a Marcia (4, 3-4 y 5): esto es un exemplum con conversación aparte del diálogo.

Sin embargo, hay grandes diferencias entre ambos casos: en Marcia Cordo no es propiamente un ejemplo de conducta digna o indigna ante la muerte de un ser querido; Séneca tiene sus razones para mencionarlo en la obra y al final de ésta le encarga, por así decirlo, el epílogo: Cordo resume y repite los argumentos de Séneca, sin hablar apenas de sí mismo y explayándose en descripciones apocalípticas; por otro lado, Cordo ha muerto, con lo que el discurso tiene que ser por fuerza imposible ya.

Por el contrario, lo que sucede en Polibio va mucho más allá: Claudio sí que es un ejemplo de paciencia y sin embargo se sale de este papel pasivo y se eleva al de interlocutor, asume el de Séneca en un momento crucial, para una tarea importante, la exposición de los exempla a lo largo de dos capítulos en los que habla únicamente de sí mismo y de sus familiares, salvo Calígula; el autor cede su puesto a Claudio y éste interviene en el diálogo con unas palabras que, estando vivo, pueden ser perfectamente posibles aún.

Estas innovaciones no son casuales sino producto de las circunstancias en que fue escrita cada consolación y consecuencia del verdadero fin con que Séneca las escribió; pocos hay que le atribuyan un afán meramente altruista, impulsado por la conmiseración; la mayoría opina que Séneca fue movido por otras intenciones, más o menos evidentes, que la de confortar al desdichado.

Séneca no oculta su propósito al escribir Polibio47 : quiere conseguir no ya el reconocimiento de su inocencia sino simplemente el perdón (13, 3), poder regresar sea como sea a esa Roma violentamente añorada en la desolación de Córcega. Consolar al liberto imperial no es más que una excusa: cumple de oficio con los trámites que le impone su simulación y se dedica de lleno a adular bajamente al emperador. Aunque también para Polibio hay halagos, son escasos comparados con el cúmulo de lisonjas exageradas y alabanzas desmedidas dirigidas a Claudio 48 , el personaje central de la obra, su destinatario verdadero, pues verdaderamente es una súplica desesperada, frente a Polibio, el destinatario fingido, pues ficticiamente es un consuelo desinteresado. Basta ver la frecuencia con que aparece su nombre (el «César» oficial, no el familiar de «Claudio» 49 ) y compararla con la de los destinatarios de ésta y las otras dos consolaciones: el de Marcia aparece en la suya 18 veces 50 y se alude a ella en 5 más; en la de Helvia, «madre» se repite en 15 ocasiones 51 ; Polibio apenas tiene dos oportunidades y en el mismo párrafo, insignificantes ante las 20 de César 52 , a las que hay que añadir 6 alusiones más. El resultado es un «diálogo» entre Séneca y Polibio, sobre un hermano innominado, pero para Claudio, que además ocupa temporalmente, como antes dije, el puesto más elevado, el del hablante, sustituyendo al escritor e interpelando directamente a Polibio: otra o más bien la única primera persona para él, en quien debe pensar antes que en su esposa o su hijo y a quien debe considerar como un oráculo.

Sin embargo de todo esto, tantos excesos como se permite Séneca han hecho pensar a algunos que ocultan otra intención más honda: Alexander y más tarde Rudich 53 han querido ver ironía en las hiperbólicas loas a Claudio, bien para burlarse disimuladamente de él, bien para ridiculizar el tipo corriente de cortesano adulador; o Degl’Innocenti 54 , para la cual este Claudio perfecto en sus numerosas y nobles cualidades no es otra cosa que un boceto del futuro retrato del príncipe ideal que hará en Sobre la clemencia Séneca.

Pero si así fuera, no se explicaría que luego se hubiera avergonzado de haber escrito esta obra, tal como de hecho hizo, repudiándola, según interpreta acertadamente Giancotti un pasaje de Dión Casio 55 .

Para Helvia también se ha propuesto motivos aparte del aparente: hacerse publicidad 56 , por decirlo así, para no caer en el olvido de los romanos, incluyendo a Claudio, o bien insinuarles la conveniencia de hacerle regresar 57 o simplemente defenderse ante ellos 58 . Todos suponen otro destinatario real, en este caso la gente de Roma y su emperador; pero parece que fuera al mismo Séneca a quien iban destinadas sus propias palabras, tanto o más que a su madre: el «diálogo» es entre ésta y su hijo, pero no acerca de un tercero, como en Marcia sobre el suyo, sino sobre Séneca de nuevo. Si el que argumenta para rebajar la gravedad de un infortunio es a la vez el afectado por él, fácilmente se hace también destinatario de esas palabras de aliento. Y esto es lo que ocurre: el poco tiempo que lleva en el exilio le parece ya un entierro en vida (1, 3), admite abiertamente estar abatido; poco dura esta confesión sincera 59 , que inmediatamente intenta ocultar a sus ojos y a los de Helvia bajo una montaña de razones que le hagan a él más llevadero el destierro y sus consecuencias (durante nueve de los veinte capítulos que tiene la obra, prácticamente la mitad) y de paso más soportable a su madre la ausencia del hijo (a lo largo de seis capítulos).

Aparece mucho menos clara la razón por la que escribió Marcia , a los tres años, además, de la muerte de su hijo y en contra incluso de su deseo expreso de escribirla mucho antes (1, 8). Tal vez la causa fuera política: Séneca tuvo que esperar hasta la llegada de Calígula el cambio de los tiempos (1, 3) que le permitiera exaltar la libertad de expresión mediante el ejemplo de Cordo, republicano aferrado a sus ideas y que por ellas muere, que tiene un papel importante dentro de la obra, pero no tanto como para que sus ideas o su persona puedan considerarse los protagonistas de ella 60 .

O tal vez, como propone Stewart 61 , la intención de Séneca fue desmarcarse del círculo de Sejano, con algunos de cuyos miembros tenía relación de parentesco (su tío Galerio) o proximidad (Galión, padre adoptivo de su hermano); una vez caído en desgracia y ajusticiado el ministro de Tiberio 62 , a Séneca le interesó adaptarse a las nuevas circunstancias 63 y dejar bien claro que se hallaba en el otro bando; también así se congraciaba con Calígula y exoneraba a su tío Tiberio de toda culpa en la condena de Cordo. Desde luego, tuvo que dejar transcurrir prudentemente un tiempo entre la muerte de Sejano y su obra, antes de remover ese asunto tenebroso.

Pero quizá esta espera tenga un motivo más sencillo: la ocasión que se le ofrecía al joven pero ya célebre abogado 64 de triunfar con su palabra persuasiva donde otros habían fracasado, incluso el tiempo que todo lo cura (1, 6); Séneca, oportunista, pretendía mayor notoriedad sentando plaza de director de almas, responsable incluso de modificaciones en el sistema que quedarían para siempre unidas a su nombre.

En suma, bajo capa de consolación nos presenta Séneca una súplica indigna, un consuelo en perfecto circuito cerrado (de él mismo para él mismo —y su madre— sobre él mismo) y un escrito oportunista con miras personales, políticas o de mera ambición. Es lógico que esta doble naturaleza haya dejado su huella en el contenido: los argumentos empleados, los ejemplos aducidos, están seleccionados según la conveniencia; incluso algunos de los errores, que, como suele, prodiga en estas obras Séneca, son calculados.

En Marcia los argumentos, en su deseo de impresionar, son a veces defectuosos o sencillamente falsos (7, 3-4: el duelo varía según el sexo, la condición o la raza; lo que cambia no es natural, luego el duelo no es natural); igualmente sucede en Helvia , pero ahora su afán es sobrellevar el destierro aunque sea engañándose (6, 6: es natural en el hombre el cambio de residencia, sí, pero muy distinto hacerlo por voluntad propia que por imposición, muy diferente mudarse a un lugar mejor que a un peñasco perdido en el mar); y si no son falsos, resultan poco convincentes y consistentes, fácilmente corroídos por la amargura. En Polibio , por último, la cuestión consolatoria es para Séneca muy secundaria, va engarzando argumentos manidos, obvios, más tópicos que nunca, sin siquiera advertir que a veces se contradice (2, 7: la fortuna golpea a ciegas y sin embargo cuanto mejor es un hombre más golpes suyos recibe).

Los ejemplos que escoge el autor revelan más aún el pragmatismo de la elección 65 : en Marcia están extraídos de la aristocracia más exclusiva (la rama imperial de la gens Iulia : César, Augusto, Octavia, Livia, Tiberio; o patricios como Sila, los Escipiones, las dos Cornelias) o de la más rancia tradición (Lucrecia, Clelia); en Helvia , por el contrario, no puede resistirse a comparar su estado con el de famosos filósofos y escritores (Homero, Platón, Zenón, Sócrates) y sobre todo a equiparar su condena al exilio con la —injusta— que sufrió Marcelo, el añorado por todos los romanos. A Helvia van destinados los ejemplos de mujeres fuertes (Cornelia de los Gracos, Rutilia). En Polibio todos los ejemplos, excepto el negativo de Calígula, están puestos en boca de Claudio quien, naturalmente, no se sale del círculo familiar (Augusto, Gayo César, Marco Antonio, Tiberio, Germánico) en el que incluye equivocadamente a los Escipiones 66 .

Éste no es el único error que hallamos en las Consolaciones ; al contrario, hay bastantes aunque mal repartidos: sólo tres en Marcia (4, 2; 13, 1; 14, 2), escrita con el ánimo tranquilo, frente a los seis de Helvia (7, 2; 7, 8; 10, 8; 12, 6; 13, 7; 16, 6), cuyas circunstancias fueron bien distintas: Séneca, obsesionado por la única idea de hacerse menos amargo el destierro, no se ocupa de pequeños detalles. Y en Polibio las pocas veces que se equivoca lo hace intencionadamente (salvo en 15, 1): finge desconocer hechos conocidos de todos (8, 3; 14, 4-5) o aplica títulos a destiempo (16, 3) con el único fin de reforzar el halago.

En cuanto al estilo de las Consolaciones , es el habitual de este autor, moderado más bien dentro de la reacción anticlasicista de su época: la armonía se ha perdido y se impone la rapidez, el desequilibrio entre las largas digresiones y las frases breves y agudas, relámpagos conceptistas de ingenio, conocidas como sententiae67 , los golpes de efecto, paradojas y antítesis que interrumpen la línea lógica del discurso, los detalles tan elaborados que la obra acaba pareciendo un montaje deslavazado de partes independientes; se impone, en fin, la técnica del orador, el arte de la palabra seductora, la retórica.

Pero tanto por ser obra de producción temprana como por la doble finalidad que encierran, las Consolaciones padecen una excesiva carga de retoricismo 68 que se deja ver en los artificios empleados 69 y en el tono declamatorio, constante en Marcia , incluso enfadoso con sus repeticiones insistentes; en Polibio se hace pedante y ampuloso; en Helvia , entre los pasajes de tono más familiar, confidencial, hasta melancólicamente sincero, se intercalan otros donde Séneca emplea a fondo la retórica, de manera poco hábil algunas veces, pues en unas le traiciona (6, 5) y en otras las prolijas descripciones (7) y los desarrollos mecánicos de temas habituales (10-12) parecen casi simples prácticas escolares.

3. INFLUENCIA EN EL GÉNERO

Es prácticamente imposible precisar la que pudieron tener las Consolaciones entendidas como tales en las posteriores obras del mismo género, pues no hay medio de distinguir si las coincidencias entre ellas son debidas a un influjo directo o, más bien, son naturales e inevitables, al tratar los mismos tópicos con idénticos métodos; esto vale incluso para las consolaciones cristianas, a pesar de las diferencias ideológicas que, por supuesto, las separan.

Otra cosa sucede con el influjo de la moral de Séneca en su conjunto y sobre todo con las opiniones que desde bien pronto suscitó el llamativo contraste entre la que proponía y la que puso en práctica tantas veces en sus hechos y algunas en sus escritos. De éstos, Polibio y la Apocolocintosis son los que con más alegría esgrimen los contrarios de Séneca y con más trabajo excusan sus partidarios; por tanto, parece oportuno aguardar a la Introducción de la Apocolocintosis para hablar un poco de este asunto.

4. EL TEXTO

1. Transmisión manuscrita

Al ir las Consolaciones integradas siempre en el corpus de los Diálogos , los manuscritos que las transmiten son los que contienen esta compilación completa o parcial. Ya antes he mencionado el optimus , el Ambrosiano (Ambrosianus C 90 inf.), copiado a finales del siglo XI y con numerosas correcciones de distintas manos que alcanzan hasta el XIV .

A éste hay que añadir otros más recientes: del XIII son el Vaticanus Chigianus H. V. 153, el Berolinensis Lat . fol. 47, los Parisini Latini 15085 y 6379; todos ellos componen, junto con otros, una familia derivada directamente del Ambrosiano; hay otra de tradición independiente, cuyos ejemplares más fiables son del s. XIV , los Vaticani Latini 2214 y 2215.

Éstas son, resumidas, las conclusiones de Reynolds 70 . Cómo llega a ellas es asunto para una introducción de mayor amplitud que ésta, ceñida en exclusiva a las Consolaciones . Bastará pues con hacer algunas consideraciones sobre el estado en que nos han llegado sus textos en el Ambrosiano.

El de Helvia es el mejor conservado, sin que eso signifique mucho, pues el de Marcia está alteradísimo, lleno de errores, interpolaciones y correcciones desafortunadas 71 ; y el de Polibio sencillamente no está: alguien arrancó el undécimo cuadernillo del códice, precisamente el que contenía casi completa esta consolación; quedaron el último capítulo y parte del anterior (desde 17, 2 hasta el final), porque compartían el folio con el comienzo de Helvia , pero fueron borrados con tal tesón que a duras penas resultan legibles. Se hace difícil achacar esto a la casualidad; más probable es la intervención intencionada de algún admirador del filósofo que quiso eliminar un escrito que lo deshonraba 72 .

En consecuencia, el papel de los manuscritos recentiores a la hora de establecer el texto es secundario en Helvia , más destacado en Marcia y primordial en Polibio , que ninguno de ellos conserva, por otro lado, completo, pues en todos falta el comienzo.

2. Ediciones y traducciones

Las Consolaciones han sido editadas o traducidas siempre que lo han sido los Diálogos completos. Pero como forman dentro de ellos una unidad claramente diferenciada, a veces han sido agrupadas en un volumen exclusivo: es el caso de los Dialogues de la Col. Budé , en su tomo tercero a cargo de R. Waltz, París, 1923.

Naturalmente, también han sido objeto de ediciones monográficas, no incluidas en una serie, ya sea juntas las tres o por separado. En el primer caso están las ediciones de W. H. Alexander, Los Ángeles, 1950, y la de G. Viansino, Turín, 1963. J. D. Duff editó Polibio y Helvia (junto con De breuitate uitae ), Cambridge, 1915. Ediciones singulares hay de Marcia (I. Negro, Nápoles, 1925; Ch. Favez, París, 1928) y de Helvia (Ch. Favez, París, 1918; I. Negro, Turín, 1927, reeditada en 1947; E. Bolisani, Padua, 1945).

Igual sucede con las traducciones, integradas dentro de un corpus más amplio o realizadas independientemente. Así, la traducción de R. Waltz que acompaña a su edición citada o las exclusivas de Marcia por A. Traglia, Roma, 1965, y de Helvia por M. Ceccarini, Roma, 1973. Del conjunto contamos con las traducciones de A. Traina, Milán, 1987, de J. W. Basore, Londres, 1979, y de M. Rosenbach, Darmstadt, 1969-1971, al italiano, inglés y alemán respectivamente; además de con la de J. M.a Gallegos, México, 1948, al castellano, que resulta ser la primera y única publicada en esta lengua.

En lo que hace a las ediciones españolas, sólo una vez han sido editadas las Consolaciones , en la Fundació Bernat Metge, a cargo de C. Cardó, Barcelona, 1925, con su correspondiente traducción al catalán; el texto es básicamente el establecido por E. Hermes en la edición teubneriana de los Diálogos (Leipzig, 1905) y la traducción, en un catalán bellamente antiguo, es en ocasiones más bien una versión libre.

Traducciones de las tres en conjunto al castellano ya está dicho que no hay; es preciso buscarlas dentro de algunas Obras completas , como las editadas por L. Riber, Madrid, 1962, o parciales, como la venerable de P. Fernández Navarrete 73 , Madrid, 1789, que sólo traduce Polibio y ha sido reeditada en 1923 y 1943, y la de Helvia por J. C. Carrión Borrón, Estella, 1972; o en antologías, de J. F. Yela, Barcelona, 1947 (con sólo unos capítulos traducidos: Marc . 9-11, Helv . 8 y Pol . 4 y 10); o, lo más reciente a la vez que lo más recomendable, en la única traducción española completa de los Diálogos , la excelente de C. Codoñer, Madrid, 1984 y 1986.

3. Texto escogido. Discrepancias

El texto sobre el que se basa la presente traducción es el establecido por L. D. Reynolds en su cuidada edición de los doce Diálogos , Oxford, 1977, y reeditada posteriormente en 1983 y 1985, como ya se ha dicho en n. 70. Pero en algunas ocasiones, y casi todas en Marcia , he preferido otras lecturas, presentes en los manuscritos o fruto de las conjeturas de alguno de los estudiosos que ha tenido el texto de Séneca. Estas discrepancias vienen señaladas ahora con indicación del pasaje cuestionado y a continuación la lectura de Reynolds frente a la adoptada y su procedencia (siendo RV las siglas de los dos manuscritos vaticanos latinos).

5. BIBLIOGRAFÍA

ABEL , K., «Exegetisches zu Senecas Dialogen XI 15, 1», Rhein. Mus . 105 (1962), 376-377.

—, Bauformen in Senecas Dialogen , Heidelberg, 1967.

—, «Die ‘beweisende’ Struktur des senecanischen Dialogs», Sénèque et la prose latine , Ginebra, 1991, págs. 49-97.

ALBERTINI , E., La composition dans les ouvrages philosophiques de Sénèque , París, 1923.

ALEXANDER , W. H., «Seneca’s ad Polybium de consolatione: a reappraisal», Trans. Roy. Soc. Canada III 2, 37 (1943), 33-53.

BERMÚDEZ , J., «Estructura formal de las consolaciones latinas», Millars. Filología 8 (1985), 95-114.

BORGO , A., «Considerazioni sul valore pratico e la funzioni sociale delle consolationes di Seneca», Vichiana 7 (1978), 66-109.

BOURGERY , A., Sénèque prosateur , París, 1922.

BURESCH , C., Consolationum a Graecis Romanisque scriptarum historia critica , Leipzig, 1886.

COCCIA , A., «La consolatio in Seneca», Riv. Cult. Clas. Med . 1 (1959), 148-180.

—, «Seneca e i barbari», Rom. Barb . 5 (1980), 61-87.

CODOÑER, C ., «El adversario ficticio en Séneca», Helmantica 34 (1983), 131-148.

CORTÉS , R., «Laudatio principis y consolatio en ad Polybium: el uso de dos géneros epidícticos», Actes del VIIè Simposi d’Estudis Clàssics , Barcelona, 1985, págs. 287-294.

COSINI , J., «Sénèque et la langue des Corses», Rev. Ét. Lat . 32 (1954), 111-115.

CHIRICO , I., «Schemi retorici nella Consolatio ad Marciam», Quad. Dip. Scie. Ant . 7, Nápoles, 1900, págs. 143-164.

DAHLMANN , H., «Studien zu Senecas Consolatio ad Polybium », Hermes 72 (1937), 301-316.

DELATTE , L./EVRARD , E., Consolation à Polybe. Index verborum. Relevés statistiques , Lieja, 1962.

—, Consolation à Helvia. Index verborum. Relevés statistiques , Lieja, 1963.

—, Consolation à Marcia. Index verborum. Relevés statistiques , Lieja, 1964.

FABBRI , R., «Sulla datazione della Ad Marciam di Seneca», Atti. Ist. Ven . 136 (1977-1978), 315-330.

FAVEZ , CH ., «Les opinions de Sénèque sur la femme», Rev. Ét. Lat . 1 (1938), 335-345.

FERN , M. E., The Latin consolation as a literary type , San Luis, 1941.

FERRILL , A., «Seneca’s exile and the Ad Helviam . A reinterpretation», Class. Philol . 61 (1966), 253-257.

FONTÁN , A., «Séneca, un intelectual en la política», Atlántida 4 (1966), 142-174.

GAHAN , J. J., «Seneca, Ovide and exile», Class. World 58 (1985), 145-147.

GERCKE , A., Seneca-Studien , Leipzig, 1895.

GIANCOTTI , F., «Il posto della biografía nella problematica senechiana, I: Dall’esilio al Ludus de morte Claudii », Rend. Acc. Lin . VIII, 8 (1953), 52-68.

—, «Seneca amante d’Agrippina?», Parol. Pass . 8 (1953), 53-62.

—, «La consolazione di Seneca a Polibio in Cassio Dione LXI 10, 2», Riv. Filol. Instruz. Class . 34 (1956), 30-44.

—, Cronologia dei «Dialoghi» di Seneca , Turín, 1957.

GONZÁLEZ ROLÁN /T., SAQUERO , P., Consolatio ad Liuiam de morte Drusi Neronis , Madrid, 1993.

GRIMAL , P., Sénèque ou la conscience de l’Empire , París, 1978.

GROLLIOS , C. C., Seneca’s ad Marciam. Tradition and originality , Atenas, 1956.

HANI , J., «La consolation antique. Aperçus sur une forme d’ascèse mystico-rationelle», Rev. Étud. Anc . 25 (1973), 103-110.

HERRMANN , L., «La date de la Consolation à Marcia », Rev. Étud. Anc . (1929), 21-28.

DEGL ’INNOCENTI . R., «Echi delle Elegie ovidiana dall’esilio nelle Consolationes ad Heluiam e ad Polybium di Seneca», Stud. Ital. Filol. Class . 52 (1980), 109-143.

—, «Motivi consolatorii e ideologia imperiale nella Consolatio ad Polybium di Seneca», Cultura e ideologia da Cicerone a Seneca , Florencia, 1981, págs. 115-147.

JACOBY , E., «Composizione ed elementi costitutivi delle consolazioni senecane a Marcia e a Polibio», Athenaeum 9 (1931), 243-259.

—, «Fonte retoriche delle consolazioni di Seneca a Marcia e a Polibio», Rend. Ist. Lom . 64 (1931), 559-568.

—, «Intorno alla Consolatio ad Marciam e alla Consolatio ad Polybium di Seneca», Rend. Ist. Lom . 64 (1931), 85-96.

KASSEL , R., Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolations-literatur , Múnich, 1958.

LANA , I., Lucio Anneo Seneca , Turín, 1955.

LA PENNA , A., «Sallustio e Seneca sulla Corsica», Parol. Pass . 31 (1976), 143-147.

LILLO , F., «Bibliografía de la consolación filosófica latina no cristiana», Tempus 8 (1994), 49-64.

LÓPEZ KINDLER , A., Función y estructura de las «sententiae» en la prosa de Séneca , Pamplona, 1966.

MANNING , C. E., «The consolatory tradition and Seneca’s attitude to emotions», Greece and Rome 21 (1974), 71-81.

—, On Seneca’s ad Marciam, Mnemosyne suppl. 69, Leiden, 1981.

MAYER , R. G., «Roman historical exempla in Seneca», Sénèque et la prose latine , Ginebra, 1991, págs. 141-176.

MEINEL , P., Seneca über seine Verbannung. Trostschrift an die Mutter Helvia , Bonn, 1972.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , P., Séneca enfermo , Mieres del Camino, 1976.

ROMERO , F., «Menandro. Sobre los géneros epidícticos», Acta Salmanticensia: Studia Philologica , 218, Salamanca, 1984.

RUDICH , V., «Seneca’s palinode. Consolatio ad Polybium and Apocolocyntosis», Ant. Welt 15 (1987), 105-109.

STEWART , Z., «Sejanus, Gaetulicus and Seneca», Am. Jour. Philol . 74 (1953), 70-85.

TRAINA , A. (ed.), Seneca. Letture critiche , Milán, 1976.

DE VICO , G., «Considerazioni sulla Consolatio ad Marciam di Seneca», Giorn. Ital. Filol . 31 (1969), 137-145.

—, «Premesse per una rilettura delle Consolationes di Seneca», Giorn. Ital. Filol . 8 (1955), 333-348.

WALTZ , R., La vie politique de Sénèque , París, 1909.

1 Incluso indoeuropea, cf. J. HANI , «La consolation antique. Aperçus sur une forme d’ascèse mystico-rationelle», Rev. Étud. Anc . 25 (1973), 103-110.

2 CICERÓN , (A Ático XII 14, 3) y SÉNECA (Helvia 1, 2) afirman haberlas leído todas.

3 Que responden a los temas tradicionales del género: Sobre la muerte. Sobre el luto, Sobre el exilio , etc.

4 Restaurador el primero de la doctrina del Pórtico, y el segundo iniciador del estoicismo medio, a quien Cicerón tomó como modelo; cf. A. LESKY , Historia de la literatura griega , Madrid, 1976, págs. 705 y 708-709.

5 Sobre los tres cf. LESKY , Historia …, págs. 700-701.

6 Amigo y discípulo de Epicuro al que Séneca cita con cierta frecuencia; en las Epístolas 98, 9 y 99, 25 menciona una carta consolatoria que Metrodoro dirigió a una hermana suya.

7 Contemporáneo de Cicerón, que lo estimaba en mucho, amigo de Virgilio y de Horacio (cf. LESKY , Historia …, pág. 713).

8 Cf. R. KASSEL , Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolations-literatur , Múnich, 1958.

9 Dos tratados nos han llegado, muy posteriores a Séneca, en los que se dan normas para la obra consolatoria, entre otras: la Téchnē rhetorikḗ , atribuida falsamente a Dionisio de Halicamaso, y el Perì epideiktikôn de Menandro de Laodicea (cf. LESKY , Historia …, págs. 864 y 876); para las reglas que establece este último, cf. la traducción de F. ROMERO , «Menandro. Sobre los géneros epidícticos», Acta Salmanticensia: Studia Philologica , 218, Salamanca, 1985, págs. 76-77.

10 Al punto de que Séneca debe justificarse por alterar alguna (Marcia 2, 1).