Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

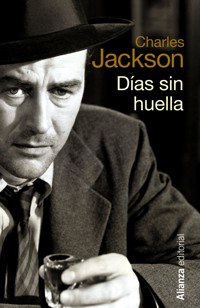

Situada en Nueva York en los años 1930, "Días sin huella" novela el descenso a los infiernos del alcoholismo de su protagonista, Don Birnam. Durante los cinco días que abarca la acción de la novela, Birnam, aspirante a escritor, se ve en realidad reducido a la esclavitud que le impone su necesidad compulsiva de beber, que lo lleva a rebajarse hasta las más penosas situaciones. Sólo su novia Helen parece capaz de suministrarle un asidero que le permita salir del torbellino de la autodestrucción.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Charles Jackson

Días sin huella

Traducción de Iris Menéndez

Índice

Primera parte. El comienzo

Segunda parte. La esposa

Tercera parte. La broma

Cuarta parte. El sueño

Quinta parte. El ratón

Sexta parte. El final

Créditos

¿Y no os fue posible indagar, en la conversación que con él tuvisteis, de qué nace aquel desorden de espíritu que tan cruelmente altera su quietud con turbulenta y peligrosa demencia?

HAMLET, III, I.

A mi esposa

Primera parteEl comienzo

«El barómetro de su naturaleza emocional indicaba una racha de disturbios.»

En la página impresa, esas palabras ejercieron el efecto perturbador que sin duda se proponían provocar, pero con una diferencia. De inmediato apartó el libro: lo cerró, sujetando aún las páginas con los dedos; bajó el brazo por encima del borde del sillón y lo dejó colgante, de modo que el libro quedó cerca del suelo, por si quería echarle otro vistazo. Mas no necesitaba hacerlo. Ya conocía de memoria la frase: él mismo podría haberla escrito. En efecto, sólo unos segundos antes, su mente había leído y aceptado esa frase con una sensación de familiaridad, de reconocimiento; ahora, mientras aflojaba los dedos y dejaba caer el libro, se dijo en voz alta:

–Ese soy yo. Está bien. –El libro chocó contra la alfombra con un ruido suave, y el terrier escocés lo miró desde su cesto–. Ya me has oído, Mac–gritó–. ¡Eso es lo que dije! –Miró furioso al perro adormilado y agregó estentóreamente, parodiando su miedo y su deleite–: Es de mí de quien están hablando. ¡Demí!

Hacía casi una hora que estaba solo. Antes de que Wick se fuera, habían sostenido una de las reiteradas escenas dolorosas, una escena en la que, como de costumbre, se hizo el tonto y dejó a su hermano el peso de dar vueltas en torno al tema y de eludir toda mención concreta de lo que ambos pensaban.

Wick se había detenido frente a la puerta abierta, al tiempo que miraba hacia atrás y decía:

–Me gustaría que cambiaras de idea y que esta tarde vinieras con nosotros.

Sonrió a su hermano menor desde el cómodo sillón.

–Ya lo sé –respondió–, pero no puedo. Aquí me encontraré mucho mejor.

Reparó en que se comportaba como un inválido e intentó modificar la situación.

El hermano volvió a entrar en el piso y cerró la puerta.

–Escucha, hace mucho tiempo que tenemos las entradas; Helen se sentirá decepcionada, y yo también. Sabes que sólo va por ti.

–La oiré por la radio.

–Hoy es jueves, no domingo.

–Ah, es verdad, lo había olvidado.

–Tienes buen aspecto –agregó su hermano–. Nadie pensaría que tuviste algún problema... sólo existe en tu imaginación. Te encuentras perfectamente bien.

–Wick, no podría soportarlo. Lo echaría a perder, Helen y tú lo pasaríais mal, y yo sería desdichado –sin querer, reconoció en tono patético y conciliador–: Wick, acabo de recuperarme... sólo han pasado tres días. No podría concentrarme.

El hermano le miró inquisitivamente, casi con tristeza, pensó.

–Don, no insistiría si no estuviese seguro de que te sentará bien. Te sentará muy bien.

Volvió a sonreír y se aferró desesperadamente a su paciencia.

–Me encontraría con algún conocido, y no estoy en condiciones de ver a nadie.

–No verías a nadie.

–Claro que vería a algún conocido. Además, está Helen. No puedo permitir que ella me vea.

–Ella te ha visto así infinidad de veces.

–¿Ves...? ¿Te das cuenta? Se me nota.

–Don, exageras todo esto y eres autocomplaciente. Escúchame, Don, ya que estoy dispuesto a tomarme el resto de la semana para llevarte al campo, sólo iremos nosotros dos y Mac. Supongo que podrías hacer esto por mí. Por favor, ven con nosotros.

Miró al terrier escocés hecho un ovillo en su cesto, que observaba a los hermanos distraídamente. Tras una larga pausa en la que recuperó el aliento mientras su hermano le observaba con preocupación y perplejidad, añadió:

–No quisiera ser testarudo, pero no estoy exagerando, y te aseguro que no soy autocomplaciente. Por favor, intenta comprender. Un día más y estaré completamente bien, pero hoy... ahora no puedo salir y, además, no soportaría ver Tristán de cabo a rabo. Me parece perfecto que esta noche nos encontremos, cojamos el coche y nos vayamos, pero ahora no... Wick, si ahora saliera, sufriría un ataque.

–¿Qué dices? –preguntó el hermano–. Sea como fuere, yo estaría a tu lado.

Meneó la cabeza:

–Wick, ¿tendrías la amabilidad de irte y olvidarme? No comprendo por qué quieres que vaya si sabes que no deseo ir.

–Sabes por qué quiero que vengas –respondió el hermano. Añadió deprisa–: Quiero decir que no me gusta que estés sólo cuando te sientes así.

–Lo pasaré bien –afirmó, y simuló que no reparaba en el desliz. Suspiró, cansado de la repetida discusión, aunque estaba convencido de que podía sostenerla eternamente siempre que, al final, su hermano le dejara en paz–. ¿Dejarás depreocuparte por mí?

–De acuerdo. –Aliviado, notó que Wick había llegado al punto a partir del cual temía acosarle demasiado, e incluso simuló que se calmaba–. Le diré a Helen que no te sentías lo bastante bien como para venir. ¿Estarás preparado cuando regrese?

–Sí –repuso–. Ya estoy preparado. Me siento mucho mejor desde que me afeité y me vestí. –Probablemente, los actos de afeitarse y vestirse habían desencadenado esta fastidiosa cuestión y habían despertado ideas raras en Wick; pero ahora ya no podía echarse atrás.

Aparentemente, Wick no se había dado cuenta.

–La señora Foley vendrá a eso de las tres para poner un poco de orden. He dejado un dólar sobre la radio por si quieres que ella te compre algo.

–No necesitaré nada.

–¿Qué harás...? No saldrás, ¿verdad?

–Oh, no, no saldré –sonrió y agregó–: No me crees, ¿eh?

El hermano apartó la mirada.

–Se me ocurrió que quizá llevarías a pasear a Mac.

–No. Si necesita salir, la señora Foley puede sacarlo.

–De acuerdo –repitió el hermano–. Pediré que me traigan el coche y nos iremos, a más tardar, a las seis y media. Quizá haga frío; al fin y al cabo, estamos en octubre. De todos modos, un fin de semana en el campo te sentará muy bien. Nos sentará muy bien.

Don volvió a sonreír.

–De jueves a lunes... es un «fin de semana» bastante largo.

–Tienes razón. Cuanto más largo, mejor. Escucha. –Wick preparaba el terreno en beneficio propio; intentaba mostrarse entusiasmado, demostrar que había olvidado las agotadoras súplicas y que estaba convencido de que él se quedaría allí, sano y salvo–. No regresamos hasta el martes o tal vez el miércoles. Bueno, el martes... no tendré dificultades para arreglarlo en la oficina.

–Wick, me parece fabuloso. Mac,¿has oído? –se echó a reír–. ¡Es uno de esos largos fines de semana en el campo sobre los que has leído tanto!

–Si no me voy llegaré tarde –dijo Wick, y se volvió–. Adiós.

–Dale recuerdos a Helen.

–¿Seguro que no quieres nada?

–Gracias, Wick, pero no quiero nada. Que te diviertas.

–¿Seguro que estarás aquí?

–¿Aquí?

–Cuando yo regrese.

–¡Claro que estaré aquí! –se mostró acusador y dolido, y su hermano se volvió inmediatamente hacia la puerta.

–Adiós.

–Adiós. ¡Dale recuerdos a Helen!

La puerta se cerró y sonrió para sus adentros al comprender cuánto le había costado a Wíck no volver la vista atrás una vez más. Sonrió porque sintió alivio al estar otra vez solo y porque, con respecto a aquel asunto, sabía mucho más que su hermano. Pobre Wick, pensó, y en el acto empezó a sentirse mejor.

–Bueno, Mac,parece que nos vamos al campo –comentó en voz alta.

Se puso de pie y se acercó a mirar el billete de un dólar colocado encima de la radio. Regresó y se acomodó de nuevo en el sillón.

En un estante de la librería, al alcance de la mano, había un pequeño reloj de viaje Longines que marcaba la una y treinta y dos. Lo cogió, le dio cuerda y recordó al generoso holandés que se lo había regalado en Gastaad aquel invierno y cuánto había herido sus sentimientos, pues no se lo agradeció hasta dos días más tarde. Volvió a dejarlo en el estante y paseó la mirada a su alrededor.

Ahora que estaba solo y con cinco horas por delante, sintió los primeros aguijonazos del pánico; de inmediato supo que se trataba de algo imaginario.

–¿Qué hacer, Mac,qué hacer? –El perro abrió los ojos, levantó la cabeza del cojín y volvió a dormirse–. Ya lo entiendo –dijo–. ¡Aburrido! –Habló bruscamente, sin siquiera pensar en el perro–. ¡Me gustaría saber de qué demonios te aburres tú!

Su mirada se detuvo en el tocadiscos. Se acercó hasta el aparato y retiró la tapa. Estaba puesto el último disco de una sonata de Beethoven, la Waldstein. Accionó la palanca y lo puso en marcha. Antes de que el disco llegara a la mitad, su jubilosa energía y su ritmo martillearte y estruendoso le oprimieron, y se estiró para apagarlo. Cuando levantó el brazo del fonocaptor, el temblor de su mano hizo que la aguja raspara el disco, produciendo un chillido estridente que puso en pie de un salto al terrier escocés.

–Tranquilízate, perro –dijo, y regresó al sillón.

Había que ocupar el tiempo, no podía seguir así. En la librería, también al alcance de la mano, había una colección de monografías sobre pintores modernos. Se inclinó hacia adelante para observar los títulos y escogió la de Utrillo. Retiró el libro de la estantería y lo abrió sobre sus piernas. Contenía unas pocas reproducciones en color, pero no eran mucho más animadas que las que aparecían en blanco y negro. Hojeó las páginas grises y de vez en cuando se entretuvo en una escena de una calle desierta y melancólica o en un callejón gris rodeado de tristes paredes enlucidas. Una sensación de soledad casi insoportable le dominó. Hasta las plazas de los pueblos o los atrios de las iglesias poseían esa soledad, ese abandono, como si todos se hubieran ido a pasar el día en una feria rutilante, dejando a sus espaldas el pueblo desolado y vacío. En la imaginación, en el recuerdo, ahora estaba en una de esas callejuelas, tal como lo había estado de pequeño... un crepúsculo estival después de la cena, en la linde del pueblo, en el parque de atracciones, antes de la función nocturna del circo. Cerró el libro y volvió a acomodarlo en el estante, recordando tan bien y con tanta nitidez aquel momento que lágrimas de compasión inundaron sus ojos... llanto por el niño, por sí mismo, por el pintor, ya no sabía por quién.

–Debo encontrarme en un estado espantoso para exaltarme tanto por... por nada –dijo–. ¿O acaso quiero estarlo? –Se dirigió al perro que empezaba a despertar–. ¿Es así, Mac?¡Dímelo tú! –Miró atentamente al perro–. ¿Qué me dices? –El animal le devolvió la mirada–. ¿Soy autocomplaciente como dijo tu or-r-r-rgulloso –hizo vibrar la «r» como un actor– amo, exagero, todo es producto de mi imaginación? Si no de la mía, ¿de la de quién? «es un buen pensamiento para hoy», se dijo a sí mismo. Se puso de pie–. Mac,exageras, nadie notaría que has tenido algún problema. ¡Te encuentras perfectamente bien! Y cuando yo digo que te encuentras bien, maldita sea, te sientes bien, ¿me oyes?

Ahora se divertía, pero, en cuanto alcanzó el punto más elevado de su entretenimiento, se cansó de él, igual que el perro. ¿Y ahora quién está loco?, pensó con indiferencia mientras volvía a sentarse.

Sus dedos rozaron el borde de un libro pequeño encajado junto a un almohadón del sillón. Lo cogió y miró el título. Era un ejemplar de Dublineses, de James Joyce, que su hermano estaba leyendo. Lo abrió y se dedicó a leer al azar, articulando con sumo cuidado las palabras en un susurro, prestando suma atención a la forma de cada palabra y ninguna a lo que leía. Era lo mismo que cuando, con los nervios crispados y desesperado, en ocasiones semejantes, salía en busca de una película francesa y pasaba la tarde entera en un cine mal ventilado, concentrado en el rápido francés que sonaba por los altavoces, ya que estaba convencido de que unas pocas horas de este tipo de concentración, aunque no prestara atención al significado, ejercían un efecto tranquilizador. Por eso leyó algunos minutos, pensando que incluso podría leer y releer todo el libro antes de que su hermano regresara. ¿No le sorprendería?, se preguntó sonriente mientras sus labios formaban otras palabras: El barómetro de su naturaleza emocional indicaba una racha de disturbios. La sonrisa desapareció, fijó la vista y volvió a la lectura.

El peso, la opresión, habían desaparecido. Se sentía profundamente exaltado y alegre. Las palabras le habían liberado de una aguda sensación de incertidumbre, a la cual –comprendió– había estado sometido desde la partida de su hermano. Eso era lo que había estado esperando, lo que, probablemente en todo momento, había sabido que estaba destinado a ocurrir. Era como si se hubiese accionado un interruptor de la luz o se hubiese abierto una puerta para mostrarle el camino. Dejó caer el libro y exhortó al perro, diciendo:

–Es de mí de quien están hablando. De mí... –Se encogió de hombros, abrió las manos con las palmas hacia arriba, trazando un amplio movimiento, y agregó–: ¿Por qué soy tan tonto? ¿Para qué resistir o esperar?

Miró a su alrededor con las cejas alzadas ante un público imaginario, como un cómico... un público del cual él era cada uno de los cientos de personas que devolvían la mirada del actor con mudo desdén y mofa. Supo que así se miraba a sí mismo. En beneficio propio, exageró los movimientos y la voz, e hizo payasadas a causa de su turbación.

–Caballeros, Mac,todos, lo dejo en vuestras manos –dijo en voz alta–. Llamadme comicastro si queréis, pero... ¡aquí está el papel! ¿Qué hacer? –Abandonó la representación y se levantó. Se acercó a la radio y cogió el billete de un dólar–. ¡Control! Mac,control –agregó–. Hay tiempo de sobra. –Cogió su chaqueta del respaldo de una silla y agregó–: Toda la tarde. Tiempo para salir y tiempo de sobra para volver. De sobra.

El terrier escocés le observaba desde su cesto. Don se abrochó la chaqueta y entró en la cocina, para comprobar si había un cacharro con agua para el perro.

En la mesa de la cocina había un sobre dirigido a la señora Foley. Lo cogió y lo miró a contraluz. Lo abrió y tocó los cuatro billetes de cinco dólares.

–¡Veinte, Dios mío! –exclamó–. ¿Por qué veinte?

Seguramente era la paga mensual de la señora Foley. Iba dos tardes por semana para ordenar la casa y a menudo a mediodía para pasear al perro. Don se guardó los billetes en el bolsillo, hizo una bola con el sobre vacío y la arrojó por la ventana.

Oyó que el sobre arrugado rodaba por la escalera de incendios y permaneció inmóvil unos instantes, mirando distraídamente la desnuda pared de ladrillos de enfrente. De pronto pensó en Wick: ahora estaba en el teatro de la ópera. Helen también estaba allí, sentada a su lado en la enorme sala casi a oscuras (sólo va por ti). Ambos contemplarían la escena del velero brillantemente iluminado del primer acto y de vez en cuando uno se inclinaría hacia el otro y en voz muy baja comentaría algo acerca de la representación. Sobre él, no; ahora no hablarían de él. Sobre todo porque él era el único tema que tenían en la mente y ninguno de los dos quería que el otro lo supiera. Helen se preguntaría si de verdad no se encontraba bien o si de nuevo estaba ido; Wick se preguntaría si Helen había aceptado la excusa. Cualesquiera que fueran las circunstancias, a ella la ópera le importaba un bledo y, sin lugar a dudas, en la situación actual, a él tampoco le interesaba. Wick tendría la mirada fija en el escenario, estaría vuelto a medias hacia Helen para captar su siguiente comentario en voz baja y pensaría: «Si cuando regrese no está... si se ha largado...». Don lamentó la distracción que les provocaba, pero, al mismo tiempo, no pudo dejar de sonreír. Los distraía de la representación cien veces más que si hubiera estado sentado entre ambos y hablando estentóreamente a pesar de la música.

Mientras se dirigía hacia la puerta, entró un momento en el cuarto de baño, para ver qué aspecto tenía.

–Durante los próximos días –dijo mientras se ajustaba el nudo de la corbata–, probablemente me miraré en este espejo con más frecuencia de la que es aconsejable para los mortales. –Hizo un guiño–. Así de bien me conozco a mí mismo. –Antes de salir, echó una mirada al perro–. Mac,no te preocupes... compañero, no te preocupes por el dinero de la señora Foley. Regresaré a tiempo para devolvérselo yo mismo –agregó–, en persona. Por si alguien pregunta.

Dio un portazo, tocó el picaporte para ver si la cerradura había encajado y bajó la escalera.

En la calle 55 Este hacía frío, incluso para el mes de octubre. Pensó en volver corriendo a buscar un abrigo, pero el tiempo era precioso; además, su destino y su puerto estaban a la vuelta de la esquina.

Se sintió mejor cuando le pusieron el vaso delante. No bebió en el acto. Ahora que lo tenía, no necesitaba hacerlo. Se dio el lujo de ignorarlo un rato; encendió un cigarrillo, sacó algunos sobres del bolsillo, abrió y ojeó una vieja carta, lo guardó todo y comenzó a tararear en voz baja. Gradualmente elaboró una sutil y compleja simulación de tedio: se miró a sí mismo en el oscuro espejo del bar, como si estuviera ensimismado; tocó el vaso, lo hizo girar y lo deslizó lentamente de un lado a otro sobre la humedad de la barra; pasó el peso del cuerpo de un pie al otro; miró a un par de desconocidos que estaban en un extremo de la barra y durante unos segundos los observó, crítico, reservado y, según le pareció, como un aristócrata; cuando, por último, decidió llevarse el vaso a los labios, lo hizo con un aire de aburrimiento que denotaba: ah, bueno, supongo que ya que lo he pedido, podría bebérmelo...

Volvió a pensar en Wick y en Helen. Una relación extraña, más íntima que si fueran amigos de toda la vida, aunque no se debía a una afinidad o interés reales del uno por el otro. En realidad, cada uno era el tipo de persona que al otro no le importaba en lo más mínimo. Indudablemente, lo único que los mantenía unidos era él. Aparte de él, no poseían un lugar común de encuentro. Tanto por su mala conducta como por la buena, era capaz de unirlos más que si fueran hermanos. De este modo, constituían una unidad cuando las cosas funcionaban bien con él, y se unían aún más cuando él estaba ido. ¡Si le vieran ahora! Tal vez sabían demasiado bien lo que estaba haciendo en ese preciso instante. Diablos, ¿cómo no iban a saberlo? Había ocurrido tantas veces...

Gloria se acercó sigilosamente y le apoyó una mano en el hombro. Don se apartó imperceptiblemente, con cuidado, para no ofenderla, pero lo bastante frío como para que a ella no se le ocurrieran cosas raras. Gloria era algo nuevo allí, y eso no le gustaba nada. Por amor de Dios, ¿por qué demonios un bar-parrilla de la Segunda Avenida intentaba tener una «cabaretera»? No le gustaba ser grosero con ella delante de Sam, pero también pensó que sería conveniente que recordaran que esos asuntos no le interesaban. Sentía cariño por aquel bar, pero, de todos modos, él era distinto de la mayoría de los parroquianos, y ellos lo sabían. Gloria tenía menos de veinte años, era rubia, no delgada y llevaba un vestido de raso color chocolate que brillaba como el cobre. Como siempre pedía cigarrillos, Don dejó el paquete encima de la barra con la esperanza de que así se libraría de ella.

–Hola-a-a –le saludó–. ¿Dónde has estado? Hace días que no te veo. –Cogió un cigarrillo–. ¿Has estado fuera?

–Sí.

–Estás muy guapo. ¿Traje nuevo?

No respondió.

–Vaya, se ve que hoy no somos buenos amigos. ¿Qué pasa?

–Si quieres que te diga la verdad, estaba meditando –respondió.

–De acuerdo, está bien –dijo–. Volveré más tarde y quizá beba un trago contigo, ¿qué te parece?

–¡Estupendo!

Se deslizó hacia un extremo de la barra y empezó a charlar con los otros dos hombres.

Había acabado el trago sin darse cuenta. Tenía demasiada agua. Era extraño que ni siquiera hubiera experimentado el más débil hormigueo. Por primera vez en varios días, sólo se sentía relajado... tanto que casi equivalía a la fatiga. Hizo una señal a Sam con la cabeza y éste le sirvió otro whisky de centeno.

Había dicho la verdad al responder que estaba pensando. Normalmente, le gustaba hablar a ratos con Sam –eran viejos amigos; a veces, consideraba que Sam era una de las personas que más quería en el mundo–, pero hoy no tenía ganas de hacerlo. De pronto se sintió muy deprimido y su buen humor desapareció. Bebió el contenido del vaso casi de un trago y pidió otro. Mientras Sam abría otra botella, se miró él en el espejo situado encima de la barra.

Era un rostro interesante, no cabía la menor duda. El espejo resultaba lo bastante oscuro como para que le pareciera ver a un desconocido más que a sí mismo. Con toda objetividad, observó el rostro reflejado en el cristal y lo estudió con tanta atención que casi se sorprendió al ver que, bajo su escrutinio, su expresión se demudaba en una de penetrante preocupación.

El rostro mostraba sus treinta y tres años, pero no más. La frente estaba bien y los ojos eran oscuros, grandes y hundidos. Los orificios de la nariz aguileña, bastante larga, se dilataban ligeramente... también estaban bien y le daban un aspecto intenso, como de pura sangre. El bigote era poblado y negro en su justo término; de haber sido un poco más grande, quizá habría escudriñado el rostro trágico e interesante de Edgar Allan Poe. La boca era llena, ancha, y mostraba una expresión de descontento y tristeza... interesante. Le agradaban las dos arrugas marcadas que caían a ambos lados de la boca desde apenas por encima de las ventanas de la nariz y que rodeaban a medias la permanente semisonrisa amarga. También le gustaban las tres arrugas horizontales de la frente... en realidad no eran horizontales, ya que por encima del ojo derecho se inclinaban hacia arriba, para evitar la ceja derecha eternamente alzada, tan fijada por la costumbre en esa posición que jamás lograba bajarla hasta el nivel de la otra sin fruncir el ceño. Alzó el vaso que Sam le había dejado delante y comenzó a beber.

Recordó a una muchacha que se sentaba detrás de él en la clase de primer año de latín, una muchacha parlanchina que siempre se preguntaba qué aspecto tenía mientras dormía... y otras cosas por el estilo. En una ocasión, la chica le había comentado:

–Los rostros son interesantes, ¿no te parece? Hace unos días pensaba en el tuyo y llegué a una conclusión. ¿Quieres que te diga cuál? Llegué a la conclusión de que, si alguien me preguntara cuál es tu expresión habitual, yo respondería: «de vivacidad». –Había esperado que sus palabras surtieran efecto, aunque no existía la menor duda de que era sincera–. Incluso en reposo, tu rostro parece vivaz. Siempre apareces tan vivo y curioso... supongo que quiero decir inquisitivo.

Como es lógico, él no se había sentido desconcertado en lo más mínimo. Cuando ella le pidió que le explicara cuál era su expresión habitual, él inventó algo, no sabía qué, ensimismado ya en lo que la muchacha acababa de decir. Vivacidad, eso era. Apenas podías considerar «vivaz, viva» la cara que se reflejaba en el espejo. Estaba congelada en una expresión de afectada desilusión que ni siquiera podía borrar otro trago.

Miró la hora. La señora Foley llegaría un cuarto de hora más tarde. Tenía tiempo de tomar otro trago, dos a lo sumo. Empujó el vaso hacia Sam y volvió a mirarse al otro lado de la barra.

Al parecer, los espejos habían ocupado muchas horas de su vida. Ahora pensó en uno de ellos: el del cuarto de baño de su hogar, años atrás. Cuando era un chiquillo –catorce, quince años– y todas las noches escribía un poema antes de acostarse y lo comenzaba y lo terminaba en una sola sesión, aunque acabara a las dos o tres de la madrugada, para él el espejo del cuarto de baño había llegado a significar más que su cama. Las noches en que concluía un poema, ¿podía hacer algo más espontáneo, necesario y apremiante que entrar en el cuarto de baño y mirarse en el espejo para averiguar si había cambiado? Aquella noche, allí, ante ese escritorio, había tenido lugar uno de los momentos importantes de su vida. Humildemente, casi sin darse cuenta y sin duda alguna con inocencia, había estado allí y había sido el instrumento por el cual un poema se había trasladado al papel. Sintió un temor reverencial y una auténtica humildad, y por estos motivos debía mirarse en el espejo, para averiguar si la experiencia se notaba en su rostro. A menudo, los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cómo había ocurrido... por qué le había tocado a él?, se preguntó modesta y agradecidamente. Leyó el poema, atemorizado, y lo releyó. Ahora estaba bien, ¿seguiría estándolo mañana? Apartó la mirada de las hojas garabateadas y reescritas y prestó atención a los murmullos nocturnos. No oyó ningún sonido y pensó en sus hermanos, que dormían en las habitaciones contiguas, y en su madre, que lo hacía en la planta baja. Dormían, ignorantes de lo que había ocurrido en aquel cuarto, aquella noche, ante aquel escritorio. Desdeñoso y orgulloso, murmuró: «patanes»; de todos modos, la evaluación adecuada de semejante momento estaba más allá de sus capacidades, incluso en el caso de que se enteraran. Los olvidó instantáneamente, aunque no hasta el extremo de bajar por el pasillo con su paso descuidado de siempre. Caminó de puntillas y conteniendo el aliento, atento a cualquier sonido que denotara movimiento en los dormitorios a oscuras (demasiado a menudo, un hermano que se despertaba le había sorprendido a las tres de la madrugada e informado, durante el desayuno, que Don había tenido la luz encendida toda la noche; y las recriminaciones que entonces se desataban: los mordaces recordatorios de que soñaba despierto ante su escritorio cuando debería estar durmiendo como un muchacho normal, las violentas regañinas por hacer que las cuentas de la compañía eléctrica alcanzaran cifras astronómicas... cuán vergonzosos y humillantes si se tenía en cuenta el poema que todo lo justificaba, si ellos supieran). Una vez en el cuarto de baño, encendía la luz y se encaraba consigo mismo frente al espejo. Los grandes ojos infantiles le devolvían la mirada, ilusionados y penetrantes; las mejillas estaban encendidas y la boca se mostraba entreabierta de expectación. Estudiaba cada rasgo de ese semblante alerta, tan despierto que parecía que nunca volvería a dormir. Seguramente habría alguna señal, alguna marca, una minúscula arruga o un cambio que tal vez denotara una nueva madurez. Escudriñaba vanamente la frente, la boca, los ojos que miraban con atención. El rostro le devolvía la mirada, tan pura y desgarradoramente juvenil como antes.

Se sintió conmovido y divertido al recordar ese momento, momento que se había repetido infinidad de veces a lo largo de su prolongada adolescencia. Cogió el vaso y apuró hasta la última gota. Le dominó una fantasía. Supongamos que la visión definida del espejo del cuarto de baño podía desaparecer (como en una película trucada) y ser reemplazada por esa imagen que se reflejaba encima de la barra. Supongamos que ese muchacho... Supongamos que los tiempos podían mezclarse de modo que el chico de hace veinte años pudiera observarse en el espejo del cuarto de baño y verse reflejado a los treinta y tres, tal como él se veía ahora. ¿Qué pensaría ese chiquillo? ¿Lo habría aceptado... había soñado con convertirse en esto? ¿Lo aceptaría durante unos momentos? En medio de su emoción y turbación apartó la mirada e hizo señas a Sam para que le sirviera otro trago.

Los hombres del extremo de la barra se habían ido. Gloria estaba sentada en una de las mesas del fondo y se limaba las uñas. La observó, ahora con indiferencia; temeroso de que ella le viera mirándola y lo considerara como una propuesta para que se acercara, Don se volvió hacia la barra y mecánicamente cogió el nuevo vaso que le habían servido.

Un momento... ¡claro que lo aceptaría! Era evidente, como una revelación (de pronto se sentía más despejado, alerta y mentalmente claro que nunca en su vida). Indudablemente, si aquel chiquillo hubiese podido ver ese rostro, el del hombre de hoy, lo habría aceptado... ¡le habría encantado! Los ídolos del chiquillo habían sido Poe, Keats, Byron, Dowson, Chatterton... los hombres dotados, desdichados y temerarios que se habían consumido temprano y con un destino de trágica luminosidad. Rechazaba al genio normal y feliz que vivía muchos años (¡vaya genio! ¿Cómo era posible que un genio fuera feliz, normal y, por encima de todo, longevo?), aclamado por todos (¿o aclamado en vida?), y que disfrutara de honores, amor, obediencia e infinidad de amigos («ni siquiera tendría que buscarlos»). El chiquillo romántico habría quedado satisfecho, habría respondido con su ardiente alma juvenil. Esa mirada desilusionada albergaba justicia poética, y el chiquillo lo habría sabido y asentido a modo de jubiloso reconocimiento.

Unos segundos después apareció el asco (aversión hacia sí mismo y desdén; remordimientos por engrandecer la propia imagen hasta distanciarla de la triste verdad) y, a continuación, la idea brillante. ¡Ah, brillante! A medida que ésta recorría su ser y se apoderaba de su cerebro exaltado (tan febrilmente atento que parecía que, en ese instante, sus percepciones podían abordar cualquier problema), Don se revolvió, incierto, pasó el peso del cuerpo de un pie al otro e intentó serenarse. Bueno, un momento, déjame pedir otro trago y pensar con calma... llega demasiado deprisa...

Un cuento sobre ese chico y ese hombre –un largo relato–, de forma y contenido clásicos –una especie de Muerte en Venecia, en lo artístico sólo, no en ningún otro concepto–, cuyo título sería: En un cristal. ¿Qué otra cosa podía ser? El cristal del título se referiría, en primer lugar, al vaso de whisky del que bebía y del que surgían infinidad de fantasías; luego, la idea se confundiría y gradual y sutilmente se fundiría con el cristal del espejo hasta que al final, en la mente del lector, el título sólo significaría el cristal azogado de encima de la barra a través del cual el protagonista rememora su juventud. En un cristal comenzaría con un hombre que se encuentra en un bar de la Segunda Avenida una tarde de octubre, como la de hoy, un hombre como él, bebiendo un vaso de whisky, varios vasos, y mirando su imagen en el espejo colgado al otro lado de la barra. Pensamientos, detalles, incidentes; nombres, ideas, surgían precipitadamente. Si fuera capaz de escribir con la suficiente rapidez, en ese momento podría apuntarlo todo en su definitiva perfección, en directo, sin necesidad de incorporar después un cambio o una corrección, desde el brillante principio hasta la última y maravillosa nota de ironía seria y sabia. Y los elementos intermedios... ¡los elementos...! El dolor (el abandono cruel y solitario) cuando su padre dejó la casa y le abandonó a él... vamos, cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa de la infancia, cuya culminación sería la escritura de poemas y el episodio del espejo del cuarto de baño; luego Dorothy, la pesadilla del club de estudiantes, de nuevo Dorothy, la salida de casa, el Village y la prohibición, la señora Scott, el Rochambeau (el Bremen, Lafayette, Champlain, de Grasse); los años de tuberculosis en Davos; la larga aventura con Anna; la bebida; Juan-les-Pins (el fin de semana pasado allí que duró dos meses, los cien dólares diarios); las casas de empeños; la bebida, las cosas inexplicables que hiciste, las personas con que te enredaste; el verano en Provincetown, el invierno en la granja; los libros comenzados y abandonados, los cuentos inconclusos; la bebida, la bebida, la bebida; el necio psiquiatra... el psiquiatra necio necio; hasta llegar a Helen, la buena Helen con la que siempre supo que se casaría y ahora sabía que nunca lo haría; Helen la que siempre tenía razón, la que esa tarde vería Tristán rechazándolo, negándose a exaltarse o a participar, viéndolo y oyéndolo directamente por lo que era, tal como sólo él sería capaz de verlo y oírlo tras varios años de idolatría irracional... Una deslumbradora sucesión de frases completas y perfectamente formadas llegó hasta su mente, listas para ser escritas. ¿Dónde había lápiz y papel? Vació el vaso.

La hora. Las cuatro en punto. La señora Foley ya habría llegado, pero al demonio con eso. Aquello era más importante. Cautela, ve con cuidado. Por fortuna no había papel a mano; no tenía posibilidades de iniciar impulsivamente lo que debía componer más tarde –¿cuándo? Tal vez esa noche, seguramente mañana– con toda la serenidad y el sabio control que semejante empresa exigía. ¿Un tour de force? Los críticos lo llamarían así, tendrían que hacerlo; ¿qué demonios ocurría con un tour de force, por favor, para que la expresión hubiese llegado a convertirse en algo despectivo? ¿Acaso no significaba un desempeño brillante, y no es la «brillantez» algo como para jactarse? Su mente elucubraba. ¿Qué tal Como a través de un cristal oscuro o Através de un cristal oscuro? No, estaba demasiado usado, trillado; todas las escritoras de la tierra lo habían empleado en algún momento, y resultaría asombroso que no lo hubieran hecho. En un cristal era perfecto... vio pilas de ejemplares en los escaparates de las librerías, formando tambaleantes pirámides (entraría y le diría al librero alguna agudeza preparada, como «agradezco el cumplido que le hace a mi libro apilándolo en el escaparate como un elemento fundamental que debería estar en todos los hogares, pero, ¿no puede agregar una tarjeta que diga: “Envíe diez sobrecubiertas y recibirá gratuitamente una vida ilustrada del autor”?». Diablos, era una frase demasiado larga; tendría que acortarla). En el metro miraba por encima del hombro de los demás y sonrió para sus adentros cuando oyó que una muchacha comentaba con otra: «A esto no le encuentro ni pies ni cabeza» (se habría anotado un punto si hubiese querido decir: «relato»), leyó divertido una pesarosa carta de su madre en la que se lamentaba del hecho de que no hubiese publicado un libro que ella pudiera mostrar a los vecinos y en la que le preguntaba por qué no escribía algo que poseyera «interés humano». Echó un atento vistazo a su alrededor, cogió el vaso, brindó muda y tristemente por el interés humano y bebió.

Súbita y enfermizamente, todo se convirtió en un exceso de música celestial. ¿Cómo se dejó seducir y engañar para soñar una obra tan ridícula, para perpetrar, incluso con la imaginación, algo tan cursi, tan artificial, tan barato, tan falso, tan adolescente y (ofensa suprema) tan sentimental? ¡Euforia! ¡Musa pérfida! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu...! Había un verso que podía utilizar y, ah, otro: ¡el final! El final llegó hasta su mente puro y veraz, como si lo hubiese visto ya impreso.

Después de una larga procesión de escenas variopintas correspondientes a su vida pasada (¿se extendería el verso hasta el día del juicio final?), el protagonista decide salir del bar y ese mismo día, en alguna parte, de alguna manera (desde luego no por sí mismo, sino por Helen), suicidarse. La cita: «Le proporcionaría una aventura amorosa para toda la vida». Perfecta. Pero ahora... ah, más perfecto aún, fue el verso que surgió a continuación, el nuevo final: el verso breve y sencillo situado por sí mismo en un párrafo, bajo el anterior, en la última página:

«Pero supo que no lo haría».

Cuánto expresaba ese verso, cuántas cosas decía sobre sí mismo. Cómo desarmaba al lector con relación al protagonista y, más aún, con respecto al autor... como si éste se hubiera interpuesto entre la página y el lector y hubiese dicho: «¿Te das cuenta? Al fin y al cabo no morí. Volví a casa y escribí lo que acabas de leer. ¿Y Helen? ¿Qué fue de ella? ¿Preguntas si nos casamos?». Se encogió de hombros. «¿Quién puede saberlo...?»

–Sam, tomaré otro whisky.

Para celebrarlo, dijo para sus adentros. ¿Para celebrar qué? Repentinamente se apoderó de él un ataque de aburrimiento, de tedio tan pasmoso que apenas pudo mantenerse en pie. Deseó apoyar la cabeza en la barra, en medio de la parte mojada y de todo lo demás, y llorar: lágrimas, lágrimas inútiles, sé demasiado bien lo que significan... porque de nuevo se veía a sí mismo con insoportable claridad y podía golpearse los puños y maldecir esa doble visión que le permitía, le obligaba a ver demasiado... aunque todo el rato, durante todo el tiempo que había pasado en el bar sabía que, para el espectador fortuito, no había cambiado ni se había movido un milímetro ni había pensado algo más perturbador que el precio de las copas. Turbio el lugar que ahora bebía con él, en él, dentro de él, en lugar de él; se amó y se odió a sí mismo y a ese Sam, y se esforzó por volver a pensar en eso con la misma claridad que antes. Vivir y alabar al Señor con bendita mediocridad (¡Tonio! ¡Hermano espiritual!), sentirse a sus anchas en el mundo... con qué amarga pasión envidió esto y a ellos, a las personas como Sam, aquí presente, que servían el whisky. ¿Pueden imaginar la planificación de un cuento como ése, sólo la planificación, para no hablar de la escritura? ¿Pueden imaginar de qué manera, tras ser capaz de planificarlo, de ser capaz de dominar la planificación y la escritura, pueden comprender de qué manera fracasarías –fracasarías meramente al no lograr escribirlo–, por qué, cómo? La respuesta no estaba en ningún sitio y la bebida lo era todo. Qué bendición el dinero que llevaba en el bolsillo; debía conseguir más, mucho más para el festín de alcohol que le esperaba. Ignorante Sam, hombre sudoroso, ¡cuánto te has alejado de tu patria, desde tu bello condado irlandés hasta este puerto oscuro, espejado, barato, tranquilo, hermoso y con olor a whisky! Seguramente, la luz más bella del mundo era la que se reflejaba en los ladrillos del exterior, bajo el tren L, los manchones dorados bordeados de sombras negras, una calle pavimentada con auténticos ladrillos dorados, con rayos de luz inclinados hacia arriba más claros y puros que los rayos del sol a través del cristal de la catedral. ¿Por qué Cézanne pintó las colinas y los campos azules y monótonos de Francia? ¡Por amor de Dios, dejadle pintar esto! O a mí, dejadme hacerlo... porque ahora sabía exactamente cómo podía hacerse, y apuró el trago en un impulso genial de salir corriendo, gastar todo el dinero en materiales de pintura e intentarlo. Pidió una copa, bebió y volvió a mirar para fijar mentalmente la escena y la luz: el dorado había desaparecido, los rayos se habían esfumado y los ladrillos eran rojos y negros en la noche de neón.

Gloria estaba a su lado y le había apoyado una mano en el hombro. Sorprendido, Don se volvió.

–¿Por qué no vienes conmigo y comemos algo? Estoy a punto de cenar.

–¿Por qué? ¿Qué hora es?

–Y cuarto.

–¿Las cinco?

–Las seis.

–Tengo... un compromiso para cenar esta noche. Lo siento.

Se marchó pocos segundos después, aterrado ante la idea de llegar a casa antes que Wick.

Hizo un alto en la licorería de la esquina para comprar medio litro. Simuló pensar unos instantes y analizar las diversas marcas, sabedor en todo momento de que compraría la botella que costaba poco menos de un dólar, como hacía siempre, al margen del dinero que llevara en el bolsillo; como temía quedarse sin efectivo y verse privado de la bebida, sólo compraba la más barata, para que durara. De todos modos, las bebidas eran todas iguales. Miró las estanterías, tímido como siempre que entraba en una licorería... no lograba superar la idea de que no tenía derecho a estar allí, de que los dependientes y los clientes le miraban y hacían gestos («vaya, mire quién está aquí, ¿no le conoce?»), y envidió celosamente a los que podían entrar en una tienda de licores y comprar una botella con la indiferente imparcialidad de un ama de casa que por las mañanas escoge las provisiones. Señaló la botella de la marca que quería y pagó con un billete de un dólar.

El Lincoln estaba aparcado delante de la casa, el antiguo Lincoln que tanto podía pertenecer a una señora de Beacon Hill como a un negro de Sugar Hill. Se preguntó si esto significaba que su hermano estaba en casa, y entonces recordó que del garaje enviarían el coche a esa hora. Tenía que averiguar si Wick estaba en casa antes de subir; tenía que ocuparse de que la botella quedara perfectamente oculta en el bolsillo interior, debía preparar su saludo y su expresión antes de entrar. Atravesó el portal y recorrió en línea recta el pasillo hasta el jardín trasero.

Las luces del apartamento estaban encendidas y se veían iluminadas las dos ventanas de la sala y la del único dormitorio, su dormitorio, dado que era el hermano mayor (Wick dormía en el sofá de la sala). Se acomodó en un banco, en la penumbra del fondo del jardín, y alzó la mirada. Esperaría unos minutos en medio del aire refrescante, recuperando fuerzas y serenándose. Aunque la noche era fresca, tuvo que abrirse el chaleco y quitarse el sombrero. Se secó la frente con el pañuelo, extrajo de su bolsillo la pesada botella y la posó en el banco. Inmediatamente volvió a guardarla, temeroso de levantarse y olvidarla.

Recordó la primera vez que habían visto el apartamento; habían entrado en el piso vacío y habían mirado a través de las ventanas el jardincillo del fondo. Una elevada cerca de tablas cubría tres de sus lados y estaba pintada de blanco con grandes dibujos de flores en amarillo y una fabulosa y enorme parra de color verde. Su hermano había reído, encantado, y él también. «Santo cielo, qué original», había comentado Wick, y Don supo que la decisión ya estaba tomada: alquilarían el apartamento porque a Wick le había gustado, y ahora vivía del dinero de Wick. No le molestó; se sentía agradecido; fue una de esas épocas –un período de varias semanas– en que no probaba el alcohol, en que le parecía que no volvería a tomar un trago, y lo dijo; con el propósito de ayudarle, Wick había corrido un riesgo y alquilado el apartamento para los dos. Se habían mudado con fingida alegría al tiempo que hacían muchos planes para el invierno (para asegurarse mutuamente que ninguno abrigaba la menor preocupación).

¿Cuánto tiempo había durado? Ahora no podía ni debía pensar en eso, y no lo haría. Permaneció junto a la cerca blanca y contempló las ventanas iluminadas. Wick estaría solo con Mac. Le estaban esperando. Se abrochó el chaleco, se puso de pie, se llevó la botella al bolsillo de la cadera y la tanteó para averiguar si abultaba demasiado. Daba lo mismo que no se abrochara la chaqueta. Volvió a sentarse. ¿Por qué demonios no había comprado dos botellas, como hacía siempre, de modo que, si le quitaban una, le quedaba la otra? Siempre guardaba una en el bolsillo lateral, cuyo volumen se notaba claramente, y protestaba, apasionado y ultrajado, cuando la descubrían y se la quitaban... entonces se retiraba, ofendido, a su habitación, donde hacía aparecer la otra botella que llevaba en el bolsillo de la cadera y la ocultaba. ¿Dónde no había ocultado botellas esta vez? En el bolsillo de su viejo abrigo de piel guardado en el armario, el abrigo que nunca usaba; lógicamente, detrás de los libros; en chanclos, jarrones, colchones.

Su hermano apareció en la ventana del dormitorio. Don vio su sombra en el cristal y a continuación el perfil de su cabeza y sus hombros cuando se sentó ante el escritorio, su escritorio. Tembló de agitación, aunque no tenía motivos para asustarse. Wick no estaba revisando nada. Al parecer, sólo estaba sentado allí y miraba al frente. Era imposible que estuviera escribiendo, pues tenía la cabeza erguida. ¿Qué hacía él aquí, qué demonios hacía mientras tanto? Ahora se dio cuenta de que Wick llevaba diez, quince minutos allí; era imposible saber cuánto tiempo. Las dudas eran insoportables. El corazón parecía salírsele del pecho; estaba desesperado por abrir la botella y echar un trago, pero no se atrevió a moverse pese a que sabía que, aunque su hermano mirara, él era invisible en la penumbra del jardín.

Deseaba entrar; ahora quería subir, introducirse en el apartamento y decir: «Mira, aquí estoy, no me he largado, no estoy deambulando Dios sabrá por dónde; no te preocupes, ahora no hace falta que te preocupes». Pero no podía hacerlo aunque su vida dependiera de ello. También quería lanzar una piedra a la ventana y gritar: «¡Wick! Aquí estoy; ¿me ves? Estoy en el jardín, sentado en este banco, tomando el aire; haz el favor de no preocuparte. Aquí estoy; ahora puedes irte a la granja, pero, si esperas un poco más, sólo unos pocos minutos, te acompañaré». Se echó a llorar.

Probablemente fue un momento que recordaría toda su vida con lágrimas. ¿O acaso ahora se había puesto sensiblero a causa del alcohol? No, fue un momento de espantosa claridad, demasiado real; su corazón casi murió de dolor por su hermano y por sí mismo, por los dos, y lloró como no lo había hecho desde niño. ¿Nada pondría punto final al llanto? Su hermano seguía allá arriba, tan próximo, tan ignorante de que él estaba abajo, mirando, sabiendo que Wick se preguntaba dónde estaba, qué hacer con él, cómo ayudarle... dudando entre irse o quedarse. No pudo seguir mirando. Se agachó, apoyó la cabeza en el banco y lloró. Hundió el rostro entre los brazos cruzados, para ahogar los sollozos. Debía dejar de llorar. No volveré a mirar durante varios minutos, minutos, y entonces él se habrá ido... logró serenarse gracias a un esfuerzo, pasó la botella al bolsillo lateral, se acostó boca arriba en el banco con los ojos cerrados y se dedicó a esperar. Cuando levantó la vista nuevamente, las ventanas estaban a oscuras.

En el acto, instintiva y mecánicamente se puso en guardia. Se irguió, atento. ¿Era un truco? ¿Acaso Wick le esperaba a oscuras, esperaba que él entrara? Sonrió. Sería fácil averiguarlo. Con la cautela de un ladrón –experimentando la excitación, la parte lúdica de la situación–, cruzó hábilmente de puntillas el jardín, atravesó el pasillo y llegó a la escalinata de la entrada. El coche ya no estaba.

De excelente humor y plenamente feliz, subió hasta el apartamento. El fresco aire de la tarde en el jardín le había renovado, y pensó, ilusionado, en tomar un trago. En cuanto encendió la luz, buscó al terrier. El cesto estaba vacío. Encontró una nota en la mesa de la sala:

Lo siento muchísimo. Por favor, cuídate. Me he ido a la granja. Me gustaría dejarte a Mac,pero pienso que podrías olvidarte de darle de comer. Si necesitas algo, telefonea a Helen. Con respecto al dinero de la señora Foley, bastará para que te ocupes de ti hasta que regrese. Cuídate, por favor.

¿Sabía Wick que se lo volvía mucho más lamentable, porque en todo el mensaje ni siquiera aparecía una sílaba de reproche? ¡Claro que lo sabía! Pero no lo sentiría, no se permitiría pensar en esto... no puedo, ahora no puedo pensar en esto, se dijo. De momento tenía otros problemas: el principal, dinero.

Eran las siete y media. Wick había salido tarde para el largo viaje hacia la granja, pero ahora tampoco podía pensar en eso. Extrajo del bolsillo un fajo de billetes y los contó. Tenía más de quince dólares. Conseguiría más dinero. Fue a la cocina a buscar un vaso, abrió la botella y se sirvió un trago.

El problema del dinero. Sabía que, si contaba con él –si súbitamente heredaba una buena cantidad, la encontraba o la robaba–, se mataría en un mes. Bueno, por qué no, cuál era la diferencia; esa cuestión sólo era asunto suyo. Si se le antojaba beber hasta morir, ¿a quién le incumbía, salvo a él? Sin embargo, tal como estaban las cosas, se enfurecía al pensar que su legítima asignación provenía de su hermano y, para colmo de males, de su hermano menor: le entregaba pequeñas cantidades, como si fuera un niño; no podía llevar un traje a planchar sin averiguar antes si Wick estaba de acuerdo; no podía dar propina en los restaurantes en los que Wick se encargaba de la cuenta; lo pagaba todo a cuenta, nunca en efectivo; recibía cincuenta céntimos diarios para comprar cigarrillos... conseguiría dinero y más dinero, compraría tantas botellas como le viniera en gana y dispondría de más dinero para comprar más. ¿Cómo? Existían decenas de posibilidades; hasta ahora nunca había sido incapaz de encontrarlas, incluso descubría nuevos modos que nunca había probado, salvo cuando quedaba físicamente incapacitado para levantarse y salir. Pero no volvería a caer en esa trampa; tendría en la casa botellas y más botellas... por una vez sería lo bastante prudente como para conseguir una provisión suficiente.

Después de beber la segunda copa, se sintió preparado. Antes de salir, entró en el cuarto de baño, para ver qué aspecto tenía. Sonrió ante el espejo. Tenía buen aspecto... en realidad, maravilloso.

–Pero no olvides que orillas el peligro –dijo en voz alta.

Asintió con la cabeza ante su imagen, sonrió, guiñó un ojo y apagó la luz. Retiró el abrigo del perchero del pasillo y asió el pomo de la puerta. En ese momento oyó que las dos mujeres que vivían en el apartamento de enfrente subían la escalera en compañía de la perra. Ésta se detuvo ante su puerta, la olisqueó y una de las mujeres dijo:

–Sophie,ya está bien. ¡Ven aquí!

La perra corrió por el pasillo y Don oyó que la puerta del apartamento de enfrente se cerraba. Se mantuvo atento unos segundos más hasta que estuvo seguro de que podía salir.

La lavandería de la señora Wertheim, situada en la misma calle donde vivía, estaba cerrada, pero divisó luz en el fondo de la tienda y a su propietaria trabajando en soledad, inclinada sobre la tabla de planchar. Dio unos golpecitos en el cristal. La mujer levantó la vista de la tabla, dejó la plancha, titubeó y avanzó insegura y lentamente, esforzándose por ver quién llamaba (se trata del estudiante Raskolnikov). Don volvió a llamar para tranquilizarla. Ella se acercó al cristal y se cubrió los ojos con las manos. Él sonrió. Cuando vio de quién se trataba, la mujer hizo una divertida reverencia al mejor estilo alemán y alzó el pestillo de la puerta.

–Guten Abend, gnädige Frau –tarareó en voz alta, como hacía siempre que se dirigía a un extranjero.

–Hola, señor Birman, ¿cómo está?

–Me gustaría saber si puede hacerme un favor, bitte.

–Puede ser, ¿de qué se trata?

–Mi hermano ha ido a pasar el fin de semana al campo y me doy cuenta de que se ha llevado los talonarios de cheques.

–Ah. ¿Quiere un cheque en blanco?

–No, no se moleste, danke. ¿Podría prestarme algo de dinero hasta el lunes? Lo justo para el fin de semana.

–Veamos, ¿cuánto necesita?

–Bueno, veinte dólares, bitte schön. Me alcanzará con esa cifra.

–Oh, querido –sonrió y al mismo tiempo frunció el ceño como si estuviera perpleja–. Bueno, señor Birman, supongo que puedo, pero... ¿está seguro de que es correcto?

–Sólo hasta el lunes, señora Wertheim.

–Quiero decir –agregó... y en ese momento pareció cambiar de idea–. Por favor, espere un momento. Vamos, pase.

La mujer fue hasta el fondo de la tienda y se detuvo unos segundos bajo la luz para contar unos billetes mientras él esperaba presa de un entusiasmo febril. Regresó a su lado. Le entregó los dólares y meneó ligeramente la cabeza, haciendo una mueca de desconcierto.

Don cogió el dinero sin mirarlo y lo guardó en el bolsillo. Le sonrió afectuosamente.

–Muchísimas gracias, señora Wertheim –dijo–. Mille fois.

Don salió a la calle.