Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Fremdsprachen

- Sprache: Spanisch

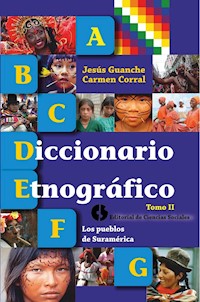

El Diccionario en dos tomos es el resultado de una profunda investigación sin antecedentes en la región, sobre los pueblos originarios de Abya Yala –como los pueblos kuna de Panamá y Colombia denominan el continente americano— que en su idioma significa "tierra de sangre vital", donde viven muchos pueblos que hablan cientos de lenguas y dialectos que han sobrevivido a la conquista, la colonización y la depredación posterior. El primer tomo está dedicado a América del Sur y el segundo, a México, Centroamérica y el Caribe insular. La obra es un valioso instrumento para conocer las diferentes culturas de esas regiones, en muchos casos ignoradas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición, correción, emplane digitalizado y realización de imágenes para e-book: Pilar Sa Leal

Edición y corrección: Enid Vian

Diseño interior y de cubierta: Dania Iskra Carballosa Fuentes y Carlos Javier Solís Méndez

Emplane digitalizado: Sara María Ortiz Cabrales

Realización de imágenes: Yuleidis Fernández Lago

Diseño de cubierta: Dania Iskra Carballosa Fuentes y Carlos Javier Solis Méndez

©Jesús Guanche Pérez y Carmen Corral Barrero, 2015

© Sobre la presente edición:

Editorial de Ciencias Sociales, 2017

Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar, por escrito, su opinión acerca de este libro y de nuestras publicaciones.

ISBN 978-959-06-1815-4

Instituto Cubano del Libro

Editorial de Ciencias Sociales

Calle 14, no. 4104 e/41 y 43, Playa, La Habana, Cuba

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Distribuidores para esta edición:

EDHASA

Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España

E-mail:[email protected]

En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado

RUTH CASA EDITORIAL

Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá

www.ruthcasaeditorial.org

www.ruthtienda.com

Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com

Síganos en: https://www.facebook.com/ruthservices/

A la presencia imperecedera del Comandante-Presidente de Nuestra América, Hugo Rafael Chávez Frías, quien ya convertido en semilla multiplicada, se agiganta en la memoria colectiva de quienes aman la paz y el bienestar de todos los pueblos del orbe.

Agradecimientos

A la Beca Alba Investigación Cultural, por el apoyo logístico,

al Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello,

a la Fundación Fernando Ortiz, al Centro de Investigación

y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC),

a la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana,

al Centro Nacional de Superación para la Cultura del Ministerio

de Cultura de Cuba, al Centro de la Diversidad Cultural de Caracas,

Venezuela y a la Dirección de Poblaciones del Ministerio

de Cultura de Colombia, por el apoyo institucional, al lingüista

Sergio Valdés Bernal, a Tania Licea de UNICEF-Cuba,

a Miguel Ángel García Velasco y Enrique Alemán Gutiérrez,

por la tinta a tiempo; a Sadia Acosta, Especialista de la Dirección

de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura de Cuba,

a los antropólogos Leif Korsbaek y Libardo Barros Escorcia,

por el apoyo bibliográfico y visual y a la memoria de César Portillo

de la Luz, por su reflexivo amor a la antropología y también por la logística.

A las instituciones gubernamentales, no gubernamentales,

sitios y portales Web, colegas y amistades que contribuyeron con imágenes.

Presentación

Se ponen en pie los pueblos, y se saludan.

“¿Cómo somos?”, se preguntan: y unos a otros se van diciendo cómo son.

José Martí:Nuestra América

EsteDiccionario etnográficoconstituye un instrumento de trabajo para conocer la amplia riqueza y diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe insular, ya que para estudiar y caracterizar las múltiples expresiones culturalesrepresentativasdel patrimonio de personas, grupos, regiones y naciones, resulta necesario identificar a los muy variados portadores y transmisores de esos saberes, así como sus modos de relacionarse entre ellos y con los respectivos ecosistemas donde habitan.

Debido a las características geográficas y sociodemográficas de esta parte del continente americano, se subdividió el territorio, de manera operativa, en tres regiones principales: Caribe insular, México-Centroamérica (desarrollados en el t. I) y Suramérica (en el t. II).

El Caribe insular es un término geográfico que se aplica al conjunto de islas de las Antillas, incluidas las islas Bahamas. Se divide en dos grandes grupos: las Grandes Antillas o Antillas Mayores, constituidas por Cuba, Jamaica, La Española y Puerto Rico; y las Pequeñas Antillas o Antillas Menores, que se extienden cual un gran arco tensado, desde el este de Puerto Rico a la costa noreste de Suramérica. Incluyen Islas Vírgenes, las islas de Barlovento (entre las que se encuentran Barbados y Trinidad y Tobago) y las islas de Sotavento, grupo insular al cual pertenecen las Antillas Neerlandesas y las 12 islas y archipiélagos venezolanos incluidos en sus dependencias federales. La superficie total es de unos 235 700 km2 y su población (según estimaciones para 2014)1 asciende a unos 42,3 millones de habitantes. Esta es el área más densamente poblada del continente americano.2

1 Los datos demográficos de los estados nacionales y de las regiones están tomados de Agencia del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estado de la población mundial 2010, en versión en PDF, en http://www.unfpa.org/noticias/swop_2010_spa.pdf.

2 A diferencia de lo anterior, el Caribe cultural incluye áreas insulares y continentales, desde el sur de Estados Unidos hasta Brasil.

En relación con México-Centroamérica, representa un área histórico-cultural que abarca el territorio donde se desarrollaron varias civilizaciones con rasgos y tradiciones culturales comunes antes de la llegada de los europeos en el siglo xv. El espacio se refiere tanto a las culturas que existían antes de que arribaran los europeos, como a la región en la cual se desarrollaron, que incluía los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los límites de México-Centroamérica, así como sus tradiciones, cambiaron constantemente, en la medida en que determinados rasgos culturales y sociodemográficos foráneos se extendieron entre los distintos grupos humanos. La superficie total es de unos 2 485 840 km2, y su población —según estimaciones para 2014— asciende a unos 153,1 millones de habitantes.

Lo que conocemos como Suramérica denomina al subcontinente de América, cuya extensión es de 17 819 100 km2 y abarca el 12 % de la superficie terrestre. Atraviesa la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio y se une con Centroamérica, en el norte, por el istmo de Panamá. Tiene una longitud de 7 400 km, desde el mar Caribe, en el norte, hasta el cabo de Hornos, en el sur. En su punto más ancho abarca 4 830 km, entre el cabo de São Roque, en el extremo más oriental, en el océano Atlántico, y punta Pariñas en el océano Pacífico. En 2014 Suramérica tenía aproximadamente 393,2 millones de habitantes, lo que representa el 5,6 % de la población mundial. Comprende doce países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y el departamento de ultramar de Francia, Guyana francesa. Existen islas en la costa del Pacífico situadas a gran distancia del continente, como el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua, que pertenecen a Chile; y las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador. Próximo a la costa atlántica está el archipiélago de Fernando de Noronha, perteneciente a Brasil, y, mucho más al sur, las islas Malvinas, que están bajo posesión británica y son reclamadas por Argentina. Estas también son conocidas como islas Falkland. La línea costera de Suramérica es bastante regular, excepto en el extremo sur, donde se fragmenta en numerosos fiordos.

En este contexto geográfico diverso, es importante resaltar que Abya Yala es el nombre dado al actual continente americano por el pueblo kuna de Panamá y el que habita en Colombia mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón (ca.1451-1506), los demás europeos, los africanos y los asiáticos. Abya Yala significa literalmente tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Actualmente, muchas organizaciones, comunidades e institucionesde pueblos originarios y sus representantes prefieren el empleo cotidiano de estas palabras para referirse al espacio continental, en lugar del término América, en alusión a la muy posterior presencia del navegante florentinoAmérico VespuciooAmerigo Vespucci(1454-1512). El uso del nombreAbya Yalaes asumido por quienes lo utilizan como una posición ideológica contestataria a la otrora condición colonial. Argumentan que el vocablo América o el apelativo de Nuevo Mundo son propios de loscolonizadores europeosy no de lospueblos originariosdel continente.

En relación con los pueblos originarios, esta denominación incluye, en su sentido amplio, al conjunto de poblaciones y grupos étnicos que habitaron y habitan el continente americano desde antes de la llegada europea a fines del siglo xv. En su sentido estricto se refiere a los pueblos cuyas lenguas y culturas se identifican con los primeros pobladores del continente. Estos pueblos también son denominados, indistintamente, pueblos indígenas, a partir de un erróneo paradigma eurocéntrico, pues no descienden de indios ni de hindúes. También los llamanpueblos aborígenesoamerindios, por ser originarios del lugar donde viven.

No es posible hacer referencia a los diversos pueblos de Latinoamérica y el Caribe sin aludir a sus respectivas lenguas. Las conocidas y estudiadas por la lingüística son las que se hablan o hablaron en el área y proceden de los pueblos existentes antes de la llegada europea. En Latinoamérica y el Caribe se han empleado cientos de lenguas y dialectos aborígenes, pertenecientes a numerosas familias o troncos lingüísticos. Muchas ya han desaparecido, especialmente en el Caribe, por diversas causas derivadas de conquistas y colonizaciones; otras han logrado sobrevivir y se encuentran plenamente vigentes, como el náhuatl o azteca, el quiché, el quechua, el aimara, el guaraní y el mapuche, a modo de ejemplos. Poseen estructuras que permiten a sus hablantes comunicarse como cualquier ser humano del resto del mundo; por lo tanto, no constituyen lenguas elementales o “primitivas” —como se ha dicho a la ligera sin conocerlas en profundidad—; pues sus gramáticas son, en muchos casos, más elaboradas que las difundidas lenguas indoeuropeas. En ellas se manifiestan las culturas que los pueblos originarios del continente han creado y desarrollado desde hace milenios. No pocas permanecen desconocidas, de manera total o parcial, sobre todo las que emplean los pequeños grupos étnicos que habitan en las grandes e inaccesibles selvas del continente.

Estas lenguas han tenido un uso y transmisión sobre todo oral, pues solo unos pocos pueblos (aztecas, mixtecos, mayas) habían logrado crear un sistema de escritura (básicamente pictográfica), el cual, tras la conquista hispánica y la consiguiente transculturación, cayó en desuso. En un segundo momento los misioneros católicos emplearon el alfabeto español al elaborar gramáticas y catecismos (el primero, en náhuatl, apareció en 1528), con el fin de facilitar la evangelización. Tan solo en época reciente se ha intentado oficializar alfabetos para algunas lenguas (por ejemplo, el aimara, en 1954 y 1969; el quechua, en 1975), pero, en la práctica, con poco éxito. Los lingüistas, por su parte, utilizan sus propios sistemas de transcripción según sus respectivas lenguas y técnicas. La presencia creciente de estas lenguas en Internet ha acelerado y diversificado su acceso a los hablantes y la consulta de diversos sitios y portales.3

3 Véanse algunos sitios en estas lenguas: Ateneo de la lengua guaraní, en http://www.ateneoguarani.edu.py/index.php?content=detalle_novedades&item=46. El sitio ProDiversitas valora la lengua como el elemento cultural aglutinante y manifestador de una identidad social. Cuando sus términos son usados comercialmente con especial referencia a la cultura de origen, debe haber un marco jurídico que proteja la propiedad cultural e intelectual del pueblo que le dio no solo origen sino una connotación específica; en http://www.prodiversitas.bioetica.org/diccionarios; o Aymará Uta, enhttp://www.aymara.org. Otro sitio importante es la Red de Lenguas Indígenas de la Amazonía, cuya coordinación asume que Abya Yala funciona, además, como instrumento para reunir, conectar y difundir información; en http://www.abyala.org/linda, entre muchos existentes.

Se calcula que la población aborigen de Latinoamérica es de unos treinta millones de personas. En Guatemala y Bolivia, por ejemplo, supera el 50 % de su población total. En México, Ecuador y Perú habitan grupos muy importantes y numerosos; en cambio, en Panamá, Venezuela y Colombia los grupos son pequeños y de organización comunal. En Chile los mapuche son alrededor de medio millón. En Paraguay predomina la población mestiza, y los aborígenes son, comparativamente, pocos. En el único país de Suramérica donde no hay aborígenes reconocidos es en Uruguay.

En relación con el número de lenguas habladas en cada país, hay muchas variantes. Entre los países multilingües se encuentra México, con unas 50 lenguas, pertenecientes a 10 troncos, como el yuto-azteca, el maya, el otomangue, el mixe-zoque, entre otros; pues en el pasado se hablaron unas 100; Guatemala posee 21 lenguas del tronco maya; además se habla caribe y xinca; en Colombia se emplean aproximadamente 70 lenguas, de los troncos arahuaco (arawak), chibcha, tucano y quechua, sobre todo; Perú cuenta con 66 lenguas, de los troncos quechua, arahuaco (arawak), panotacana, entre otros; y Bolivia identifica 35 lenguas, de los troncos jaqi, arahuaco (arawak), panotacana, tupí-guaraní y otros. En Chile, por el contrario, se han hablado comparativamente pocas: como máximo unas 10 lenguas aborígenes.

Aunque las lenguas aborígenes de Suramérica tienen un posible origen común, debido a que los antepasados remotos de las poblaciones originarias podrían haber emigrado a través del estrecho de Bering desde Asia al continente, en nuestros días —y como resultado de cambios ocurridos en ellas durante miles de años— son, en la mayoría de los casos, mutuamente ininteligibles.

Por la significación histórico-cultural para toda la humanidad de los pueblos originarios, el 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De este modo se efectuó un nuevo paso para cumplir una denodada demanda histórica de las poblaciones originarias de todo el mundo. En la votación, se pronunciaron 144 países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda) y 11 abstenciones. Esta declaración se compone de 46 artículos y abre un nuevo espacio al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFH), a la vez que contribuye a un mayor nivel de responsabilidad de los estados.4 En la sesión anual de 2010, el Foro recomendó a las seis divisiones de la ONU “prestar mayor atención a las cuestiones de los pueblos indígenas y hacer valer los derechos de esas poblaciones. Asimismo, reclamó que las opiniones de esas comunidades sean decisivas a la hora de formular políticas que afecten a sus integrantes, tierras y recursos, y exigió una mayor participación en los procesos intergubernamentales y programas de cooperación técnica”.5

4 Véase “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en Oralidad, para el rescate de la tradición oral de América Latina y el Caribe, Anuario 15, Diversidad cultural y expresiones orales, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, La Habana [s. a.], pp. 104-110.

5Víctor M. Carriba: “ONU-Cuestiones indígenas: dos decenios y mucho más”, en Abya Yala una visión indígena, prólogo de Evo Morales Ayma, La Habana, 2011, p. 37.

De igual manera, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 64.ta Sesión aprobó declarar el año 2011 Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, para fortalecer medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de estas poblaciones. Todo ello relacionado con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e inclusión en todas las esferas de la sociedad, la promoción de un mayor respeto y conocimiento de su diversidad, herencia y cultura. La Asamblea General ha encomendado al secretario general que presente un informe donde incluya un proyecto de programa de actividades para el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, a partir de las opiniones y recomendaciones de los estados-miembro, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos, entre otros.6

6 Véase Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera Comisión [(A/64/439/Add.2 (Parte II))] 64/169. Año Internacional de los Afrodescendientes.

La Cumbre Iberoamericana de Alto Nivel para Conmemorar el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, que se efectuó en la ciudad de Bahía, Brasil, el 19 de noviembre de 2011, realizó la Declaración de Salvador, en la que “enfatizaron que la Cumbre asumió una relevancia particular, teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe tienen la mayor población de afrodescendientes, calculada entre 150 y 200 millones de personas, y fue el destino primario de la diáspora africana” 7 trasatlántica, transamericana y caribeña.

7 Véase Cumbre Iberoamericana de Alto Nivel para conmemorar el Año Internacional de los Afrodescendientes, Declaración de Salvador, versión en PDF.

El 19 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas da a conocer el Proyecto de resolución presentado por el presidente de la Asamblea General sobre la Proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Este se inaugurará de forma oficial inmediatamente después del debate general del 69.no período de sesiones de la Asamblea General.8

8 Véase 68.vo período de sesiones; Tema 67 b) del programa Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia: aplicación y seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban.

Desde los primeros momentos de la presencia hispánica en América, los conquistadores entraron en contacto con las lenguas aborígenes de los troncos arahuaco (arawak) y caribe (karib). Se hablaban entonces en las Antillas Mayores variedades del subgrupo taíno (o nitaíno). El taíno propiamente dicho se hablaba en Cuba y La Española (Santo Domingo y Haití); el borinquén, en Puerto Rico; el yamaye, en Jamaica y, en las Bahamas se hablaba el lucaya. En las Antillas Menores se hablaban el eyeri (o allouage), el nepuya, el naparina y el caliponau (usado por las mujeres de las tribus caribe). En las Antillas Menores también se hablaban variantes del caribe. Ninguna de aquellas lenguas ha sobrevivido como tal, aunque una parte importante del léxico ha pasado a las respectivas variantes nacionales de las lenguas que se emplean.

Sin embargo, algunos de los troncos lingüísticos fundamentales se observan con gran fuerza en Mesoamérica y Suramérica. Estos son:

• El tronco yuto-azteca, que comprende 9 subgrupos y más de 16 lenguas, habladas en Estados Unidos y México. La más importante es el náhuatl o azteca, que cuenta con más de un millón de hablantes. Su nombre proviene del verbo nuhuati, «hablar alto». Náhuatl significa “sonoro”, “audible”. También ha sido llamada nahua, nahoa, nahualli, mexihca (mexicano) y macehualli (“campesino”). Posee varios dialectos, como el náhuatl huasteca (en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y en parte de Puebla), que cuenta con 350 000 hablantes; el náhuatl septentrional de Puebla (norte del Estado de Puebla); el náhuatl tetelcingo (en la ciudad de Tetelcingo y sus dos colonias, Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas, en la municipalidad de Cuautla, Morelos, México). En Guatemala y El Salvador se habla náhuatl pipil.

• El tronco maya, que no es una lengua, sino un tronco lingüístico que comprende alrededor de 30 lenguas, que se hablan desde el istmo de México hasta Honduras. En el occidente de México están vigentes el tzeltal, el tzotzil, el tojolabal, el yucateco y otras muchas. Sin embargo, la mayoría de ellas se habla en Guatemala9 de las cuales cabe consignar, en primer lugar, el quiché (la lengua delPopol Vuh);seguida del mam, el kakchikel, el pokomam, el k´ekch´i, entre otras. El quiché se habla en el oeste del país, por cerca de medio millón de personas. Presenta, a su vez, muchos dialectos.10 El mam tiene también alrededor de medio millón de hablantes, y el kakchikel, unos trescientos cincuenta mil. El conjunto de las lenguas maya es hablado por más de dos millones de personas.

9Joseph Greenberg:Language in The Americas, Stanford University Press, Stanford, 1987.

10 Jesús Contreras: “Los pueblos de Sudamérica oriental y amazónica”, en Las razas humanas, t. IV, Barcelona, 1997.

• El tronco quechua es para algunos estudiosos una sola lengua con variedades dialectales; para otros constituye un conjunto de lenguas, algunas mutuamente ininteligibles.11 Es originario de la región del Alto Apurímaq y del Urubamba. Se difundió por un vasto territorio y se habla en el sur de Colombia (intendencia de Caquetá, comisaría de Putumayo); en Ecuador (provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, norte de Loja y Napo y Pastaza); Perú (en la mayoría de los departamentos, exceptuando Tumbes, Piura, La Libertad, Tacna y Madre de Dios); Bolivia (departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, este de Oruro y norte de La Paz) y Argentina (Santiago del Estero). Aunque los incas conquistaron Chile, y a la llegada de los españoles el quechua se comprendía, por ejemplo en los valles del norte, no logró entronizarse. Atestiguan su presencia los topónimos y algunos elementos léxicos en mapuche.El quechua tiene unos siete millones de hablantes. Se estima que en Ecuador hay más de un millón y medio; en Perú, más de tres millones, y en Bolivia, más de un millón y medio. En Argentina son solo algunos miles.

11 Joseph Greenberg: ob. cit.

• El tronco tupí-guaraní incluye unas 40 lenguas y dialectos, hablados también en un vasto territorio, en Brasil, Paraguay, Uruguay (en el pasado), noreste de Argentina y oriente de Bolivia. Muchos ya se han extinguido. La lengua más importante es el guaraní paraguayo, hablado actualmente por la mayoría de la población de Paraguay.

• El tronco arahuaco (arawak o aruaco) abarca unas ochenta lenguas y dialectos, que se hablaron en el pasado en Florida y las Antillas y actualmente se habla en las Guyanas, Venezuela, Colombia, Brasil, hasta las estribaciones de los Andes peruanos. La mayoría de sus hablantes forma parte de pequeños grupos étnicos con organización tribal.

• El tronco caribe (karib), comprende más de sesenta lenguas y dialectos, que se hablaron en el pasado en las Antillas Menores, y actualmente se hablan en las Guayanas, en las cuencas del Orinoco y del Amazonas, desde las costas colombianas del Pacífico hasta el Pará en Brasil. También en este caso los hablantes forman parte de grupos étnicos de organización tribal.

De acuerdo con los datos disponibles, a partir de una comparaciónselectiva y crítica, se incluyeron los diferentes etnónimos o autónimosde pueblos-naciones y grupos étnicos, que en ocasiones son referidos mediante denominaciones étnicas externas a sus respectivas lenguas y en otras aparece el autónimo en sus lenguas. De igual manera, se incluyen las diferentes denominaciones étnicas de acuerdo con sus diversas referencias. Según los muy variados censos demográficos, se hace referencia a la más reciente información censal o, en su defecto, a las estimaciones que permitan su ubicación en el espacio de cada país o países, así como su presencia cuantitativa.

En relación con las cualidades denominativas de cada pueblo o grupo de pueblos debemos distinguir, en primer lugar, tres términos de diferente alcance conceptual pero muy relacionados:

•Etnónimos o autónimos.12 Son los nombres empleados para designar una comunidad étnica específica y resultan de general aceptación y uso por sus integrantes para autodenominarse. Entre ellos debe distinguirse el endoetnónimo o autónimo —que es la autodenominación en la lengua propia— del exoetnónimo, que es la referencia al etnónimo en otra lengua. Un ejemplo de endoetnónimo puede ser el de Kitse cha’tnio, usado por este pueblo aborigen americano de lengua otomangue que vive en el sudoeste del Estado de Oaxaca (México), aunque se conoce por chatino.

12 Los etnónimos o autónimos (nombres de los pueblos en su lengua) están escritos en singular, respecto del español, pues muchos tienen significado plural, tales como gente, personas, nosotros u otros. Por ello, la singularidad o pluralidad está contenida en el artículo: un quechua, los quechua, un aguacateco, los aguacateco.

•Denominaciones étnicas. Son los nombres con que han sido identificadas ciertas comunidades étnicas en un contexto histórico determinado, y que los miembros de esas sociedades no lo usan con fines de autodenominación, al menos en sus regiones de origen. Estas denominaciones son exógenas al etnos de referencia, y su sonido y significado no siempre coinciden con el sentido que determinado pueblo le otorga a su etnónimo. Tal es el ejemplo de la denominación yanomami, plural en italiano del etnónimo yanomamo; o la de botocudo (del portugués botoque, que significa “tapón de madera”) para referirse a los discos de madera que sus miembros llevan en el labio inferior y en las orejas. Abarca diferentes pueblos, como los crenak o krenak, crecmun, arana, gutucrac, nadache y pampan, ubicados en la cuenca del río Doce, Estado de Minas Gerais, al este del Brasil.

•Denominaciones metaétnicas.Son términos muy abarcadores y genéricos que incluyen grupos de pueblos del área latinoamericana y caribeña; pero que generalmente designan topónimos, hidrónimos o lingüónimos. Si bien delimitan espacios o afinidades culturales, además incluyen los etnónimos y las denominaciones étnicas. Tales son los ejemplos del término chorotegapara designar un grupo de pueblos aborígenes originarios del norte de México, en la actualidad extinguido, en cuya cultura se mezclaban elementos mayasy mexicas.Comprendía a los chorotegaspropiamente dichos (zona costera mexicana del Pacífico), cholutecas(golfo de Fonseca), mangue(entre las costas y los lagos de Managua y Nicaragua), y los onotila (desde el golfo de Nicoya hasta el extremo meridional del lago Nicaragua). Hablaban una lengua otomangue. Otro ejemplo puede ser el de misquito,miskito,omosquito, tal como se les denomina a un grupo de pueblos aborígenes americanos que comprenden a los baldam, kabo, mam, tawira ywangki.Habitan en la vertiente atlántica de Honduras y Nicaragua, en un territorio que se extiende desde Punta Camarón hasta la bahía de San Juan del Norte, formando el sitio que se conoce con el nombre de Mosquitia o costa de los Mosquitos. En este último caso la denominación hace referencia a un topónimo.

En el orden de las denominaciones, los pueblos aborígenes de AméricaLatina también se caracterizan por sus autónimos etnocéntricos (cuadro 1) según sus respectivas lenguas, lo cual marca con fuerza el sentido de identidad/diferencia. Esta es una característica recurrente en muchos pueblos originarios del mundo, donde la autoconciencia no siempre se deriva de la lengua o del territorio, sino de su cualidad de persona, gente, hombre u otro calificativo diferenciador de los otroso delo otro(personas, plantas, animales y demás objetos), aunque en diversos casos el etnónimo incluye los ancestros representados en seres vivos no humanos, pero humanizados en el imaginario colectivo. Este tipo de etnónimo no debe interpretarse como un acto discriminatorio respecto de los demás seres humanos, sino como una cualidad que los hace diferentes, altamente resistentes a su medio y a otros contextos, al mismo tiempo que son parte de la naturaleza misma.

En otro sentido, existe también un grupo de denominaciones étnicas ofensivas o despectivas (Cuadro 2), con predominio de lenguas como el guaraní y el náhualt, que señalan la visión del otro desde las relaciones de hostilidad o de dominación. Estas expresiones han pasado al lenguaje común y a la terminología académica más allá de sus significados iniciales.

Debido a la diversidad de transcripciones localizadas en las fuentes consultadas para hacer referencia a los pueblos originarios, se incluye la variedad multilingüe compilada según los influjos europeos o por diversos vínculos entre los propios pueblos originarios. Tanto los etnónimos como las denominaciones étnicas y lingüísticas han sido transcritos y referidos, comúnmente, a partir de las principales lenguas de conquista y colonización: español, francés, holandés, inglés, portugués u otras, dada la condición ágrafa de la mayoría de los pueblos originarios. Luego estas lenguas han devenido vehiculares para la comunicación interétnica o extra comunal de muchos pueblos en diversos contextos nacionales e inter fronterizos. Por ello se estableció una indización post coordinada, y se organizó por el alfabeto de manera consecutiva ascendente todas las voces principales y términos relacionados con respecto a la grafía localizada y aceptada en las fuentes. Se hizo la referencia cruzada del término no preferente al preferente. Conjuntamente, cuando la palabra principal tiene otras formas de transcripción u ortografía, estas se colocan entre paréntesis. Ejemplo: Aché (Axé); y cuando la palabra principal difiere respecto de las otras denominaciones, estas se colocan entre corchetes. Ejemplo: Cofan (Kofan) [Quijo, A’i]. Todo lo anterior permite identificar la diversidad de modos en que son referidos y estudiados los diferentes pueblos del área y sus respectivas lenguas.

Toda la terminología utilizada se estratificó en varios niveles de profundidad para la indización post coordinada y poder dinamizar los contenidos con las múltiples y complejas relaciones que se establecen entre los grupos étnicos mediante sus interacciones espaciales, comerciales, sociales y laborales:

• El primer nivel jerárquico identificado con véase indica la aparición de etnónimos o autónimos y una o varias denominaciones étnicas equivalentes que remiten a la voz determinada como la entrada principal, por convención, para este diccionario. Ejemplo:Afrocaribeño:véaseAfroantillano.

• El segundo nivel de relación asociativa es véase también, cuando las referencias apuntan al establecimiento de diversos vínculos interétnicos históricos o actuales, respecto de la entrada principal, para llamar la atención sobre esas relaciones entre grupos étnicos de diferente procedencia por vínculos sociales, matrimoniales, comerciales y otros. Ejemplo: Arawakvéase tambiénCiguayo; o Achévéase tambiénParaguayo, de la misma manera que se utilizó para grupos en contacto con los hablantes de otras lenguas. Ejemplo: Tucano,lenguavéase tambiénJupda, Piratapuyo.

• El tercer nivel de profundidad de referencia cruzada se utiliza para el caso de las lenguas, cuyas denominaciones no siempre fueron coincidentes con la denominación étnica preferente, por ejemploCreole, lengua:véaseGuadalupeño; Haitiano; Santa Lucía, isleños de.

• El cuarto nivel jerárquico con el identificativo use, cuando el dialecto o lengua es una de las ramas para una familia lingüística, por ejemplo Barasana, lenguauseTucano oriental, lengua.

Como resultado de los diferentes cruces referenciales jerarquizados, llegamos a la conclusión de añadir, a modo de colofón del contenido esencial, otras referencias que hicieran alusión a la desaparición y peligro de extinción de pueblos y lenguas, a consecuencia del despoblamiento, migraciones, matrimonios mixtos y bajos niveles de uso de las lenguas autóctonas, según las fuentes consultadas. Los cruces de información marcan sustanciales diferencias respecto de otras fuentes y facilitan al lector la consulta según los intereses y hábitos de denominación de diversos grupos humanos.

De acuerdo con la información disponible, dada la complejidad del tema, se sistematizó un conjunto de datos que identifican:

• quiénes, según el etnónimo, las denominaciones étnicas o metaétnicas existentes o más conocidas y su correspondiente filiación lingüística.

• dónde, de acuerdo con la ubicación geográfica específica o más habitual en los casos de poblaciones nómadas o itinerantes.

• cuántos,según los censos disponibles o los estimados más recientes.

Al mismo tiempo, debemos considerar las características diversas de las tres regiones. En el caso del Caribe insular (cuadro 3), es un territorio pequeño desde un punto de vista relativo, y densamente poblado, donde se observa un predominio lingüístico de las variantes nacionales del español, el francés y el inglés (cuadro 4), así como una gran ocupación del territorio, sobre todo en las islas más pequeñas (cuadro 5). México-Centroamérica, en cambio, es un espacio diez veces mayor que sus vecinos insulares (cuadro 6) con un amplio predomino de las variantes nacionales del español y una importante representación de lenguas aborígenes, en especial en Guatemala y México (cuadro 7), pero con una ocupación de territorio muy irregular (cuadro 8), relativamente alta en El Salvador y muy baja en Belice. Suramérica, por su cualidad de gran territorio, sextuplica el área de los dos anteriores (cuadro 9) y en ella se observa un predominio de los lusohablantes e hispanohablantes (cuadro 10). Al mismo tiempo, concentra la mayor diversidad de grupos originarios del continente y un relativo crecimiento de las lenguas criollas por encima de las franco y anglohablantes; sin embargo, diversos factores geográficos e histórico-demográficos aún la caracteriza como un territorio relativamente poco poblado (cuadro 11), con algo más de 21 habitantes por km2.

Todo lo anterior nos proporciona un amplísimo panorama de la diversidad cultural, lingüística y territorial, que sirve de obligada referencia para la identificación de sus muy variados componentes étnicos.

Cuadro 1

Autónimos etnocéntricos

Denominación

Autónimos

Significación

Lugar

Aché

Axé

Hombre

Paraguay

Aguacateco, Awakateko

Qatanum

Nuestra gente

Guatemala

Amahuaca

Yora

Gente

Perú

Amuesha o Amvesha

Yanesha

Nosotros la gente

Perú

Apurinã

Popükare

Gente

Brasil

Arahuaca, Chamicura, Chamicolo

Chamicuro

Gente

Perú

Arara Karo (Arara de Rondônia)

I’târap

Nosotros todos

Brasil

Arhuaco, Arhuaco-Ika, Bintukua, Bunsintana, Ica, Icja, Ijka, Ika

Iku

Gente

Colombia

Aripaktsa, Canoeiro, Erikbatsa, Erikpatsa, Orejas de palo

Rikbaktsa

La gente misma, o humanos

Brasil

Assurini del Xingu, Asurini, Assurini do Xingu

Awaeté

Gente de verdad

Brasil

Ayoreo

Ayoréiode

Persona

Paraguay y Bolivia

Barasana del Norte

Bara

Gente de paz

Colombia

Bororo

Bóe

Gente

Brasil

Caaguás del norte, Kaynguás, Terenobés, Teyís, Avás, Kaa’wás, Monteses, Païs, Paï-cayuäs, Painguás o Pan

Paí tavyterá

Habitantes del pueblo del centro del mundo

Argentina, Brasil y Paraguay

Cáingang, Kainhgág, Kañganj, Guayanés, Guayanás, Caingangues, Coroados o Bugres

Káingang

Hombres del bosque

Brasil y Guyana

Caquinte

Caquinte

Gente

Perú

Cashinahua (Cachinaua, Cashinawa, Caxinaua, Kachinaua, Kashinaua, Kaxinawá, Kaxinawa

Huni Kui, Junikuin

Gente verdadera o gente con costumbres conocidas

Brasil y Perú

Chamacoco, Iśir, Ishiro o Jeywo

Yshyr Ybytoso

Personas

Paraguay

Chayahuita, Vhayawita, Tshahui, Chayhuita, Chayabita, Shayabit, Balsapuertino, Paranapura, Cahuapa

Campo Piyapi

Nosotros la gente

Perú

Chicano, Shicana, Yuana, Yuwana y Waru-waru

Hodï o Hotï

Persona o gente

Venezuela

Chimila

Ette Ennaka

Gente verdadera

Colombia

Chulupí

Nivaclé

Hombre

Paraguay

Cocama, Kokama, Cocamilla

Cocama-cocamilla

Gente

Brasil, Colombia y Perú

Dow

Dow

Gente o pueblo

Brasil

Embera

Emberá

La gente del maíz

Colombia y Panamá

Guajá

Awá

Gente

Brasil

Guajara, Guajajara

Tenetehára

Ser humano verdadero

Brasil

Guaraní

Avá

Hombre

Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay

Harákmbut, Harakmbet, Harakmbut, Mashco

Amarakaeri

Gente

Perú

Huave, Huazanteco, Juave, Mareño, Wabi

Mero ikooc

Verdaderos nosotros

México

Javaé

Iny

Gente

Brasil

Jebero, Jébero, Xebero, Severo, Shiwila, Chebero

Shiwilu o Shiwlu

Gente

Perú

Kabori

Nadob

Gente

Brasil

Kanamari

Tukuna

Gente

Brasil

Karipuna (2)

Ahé

Gente verdadera

Brasil

Karitiana

Yjka

Nosotros, gente

Brasil

Krahõ

Mehin

Gente de verdad

Brasil

Lacandón

Hach winik

Verdaderos hombres

México y Guatemala

Lengua

Enlhet

Persona

Paraguay

Machiguenga

Matsigenga

Gente

Perú

Macu

Jupda (Hupda)

Gente

Brasil y Colombia

Madihá

Madija

Gente

Perú

Matis

Matses

Ser humano

Brasil

Maxakali

Tikmû’ûn

Verdaderos humanos

Brasil

Mazateco

Ha shuta enima

Gente humilde, gente trabajadora

México

Mbyá o Mbya

Jeguakava tenonde porangue’ í

Los primeros escogidos en llevar el adorno de plumas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Mehinako o Mehinakú

Imiehunaku

Humanos verdaderos

Brasil

Myky

Menki, Menkü, Mükü

Gente o ser humano

Brasil

Nawa

Nawa

Gente, pueblo

Brasil

Ópata

Ópata

Gente hostil

México

Pápago

Tohono o’odham

Gente del desierto

México y EE.UU.

Parakaná

Awaeté

Gente, Humanos de verdad

Brasil

Paraná

Krenakore

Gente o seres humanos

Brasil

Paraujano

Añu

Gente de agua o gente del mar

Venezuela

Paresi (Pareci, Paresí, Paressí)

Haliti, Halitinã

Persona o gente

Brasil

Paumari (Palmari, Paumar, Paumarí)

Pamoari

Ser humano

Brasil

Pech, Paya, Indios payas

Pech

Gente

Honduras

Pirahã

Hiaiti’ihi’

Los erguidos

Brasil

Piro, Manetireni, Pirro, Pira, Simirinche, Chotaquiro, Simiranch, Chontaders

Yine, Yineru

Gente, nosotros

Brasil y Perú

Seri

Comcáac o Kunkaak

La gente

México

Sirionó

Mbía

Gente

Bolivia

Suruí de Rondônia (Suruí)

Paíter, Paiter

Gente de verdad o nosotros mismos

Brasil

Taurepang

Pemón

Pueblo o gente

Venezuela, Brasil y Guyana

Toba

Q’om o Qom

Hombre

Paraguay

Tsáchila

Tsáchila

Verdadera gente

Ecuador

Tunebo

U’wa-tunewo

Gente inteligente que sabe hablar

Colombia

Urarina

Kachá edze

Gente

Perú

Wixárika, Huichol

Wixarica

La gente

México

Xavantes

A´uwê Uptabí

Gente verdadera

Brasil

Xerente

Akwe, akwen o akué

Ser humano o gente

Brasil

Xokleng

Laklânõ

Gente de sol o gente ligera

Brasil

Yagua

Nihamwo

La Gente

Colombia, Brasil y Perú

Yanomamo

Yanomami

Ser humano o la gente

Venezuela y Brasil

Yekuana

So’to (Soto)

Gente o persona

Venezuela y Brasil

Yuhupde

Yuhupde

Persona

Brasil

Zoque

O’depüt

Gente de palabra

México

Fuente: Este y el resto de los cuadros fueron confeccionados por los autores a partir de los resultados de sus investigaciones.

Cuadro 2

Denominaciones étnicas ofensivas o despectivas

Denominación

Lengua de referencia

Grupo o grupos referidos

Significado

Aioiore

Yoreme o yaqui

Españoles

Acatar, tener respeto, acatamiento impuesto, exigido y tiránico

Chichimeca

Náhuatl

Pames, guamares, zacatecos y guachichiles

Los del linaje de los perros o perros sin correas

Chiriguano

(antiguamente chiriguanáe)

Guaraní

Avá guaraní, tupí-guaraní

Excremento frío

Cholo (Xoloitzcuintli )

Náhualt (empleado por los colonialistas)

Descendientes de aborígenes y africanos

Perro sin pelo

Frentones

Español

Toba y abipon

Cabezas deformes

Guaicurú, guaycurú o guaykurú

Guaraní

Mocoví, toba, pilagá y caduveo

Bárbaro o salvaje

Guayaki-ache

Guaraní

Aché o axé

Ratas rabiosas o ratas feroces

Guaycurú

Guaraní

Mbayá

Bárbaro o salvaje

Jíbaros o xivaros

Español

Shuar

Salvajes

Mataco

Quechua

Wichí, wichi o weenhayek

Especie de armadillo (animal)

Ópata

Pima

Ópata

Gente hostil

Otomí

Náhualt

Hñähñú, ñañhó, ñathö o ñ’yühü

Indolente, perezoso

Pápago, papahotas, papalotes y papabicotam

Náhuatl

Tohono o’odham o gente del desierto

Comedores de frijoles

Paya, Indios payas

Español

Pech

Bárbaro, salvaje o incivilizado

Popoloca, chocho

Náhuatl

Popoloca

Bárbaro, tartamudo, poco inteligente

Sumo o sumu

Miskito

Mayangna

Cobarde o no iguales

Tlapaneco

Náhuatl

Me´phaa

Tener la cara sucia

Yori

Yoreme o yaqui

Españoles

Blanco, conquistador, criollo (dominación)

Cuadro 3

Composición de los países del Caribe Insular según extensión, población y lenguas

Denominación

Extensión

en km2

Población en millones (2014)

Lengua/s

Anguila (Reino Unido)

91

0,01

Inglés

Antigua y Barbuda

443

0,06

Inglés

Antillas Neerlandesas (Curazao y Bonaire, Holanda)

925

0,2

Neerlandés, papiamento, español e inglés

Aruba

193

0,1

Neerlandés, papiamento

Bahamas

13 939

0,3

Inglés

Barbados

431

0,3

Inglés

Cuba

114 525

11,2

Español

Dominica

750

0,06

Inglés

Estado Nueva Esparta (Venezuela) Islas Margarita, Coche y Cubagua

1 150

0,4

Español

Granada

344

0,09

Inglés

Guadalupe (Francia)

1 628

0,5

Francés

Haití

27 750

10,2

Francés, creole haitiano

Islas Caimán (Reino Unido)

260

0,06

Inglés

Islas Turcas y Caicos (Reino Unido)

430

0,03

Inglés

Islas Vírgenes (EE.UU.)

1 909

0,1

Inglés

Islas Vírgenes (Reino Unido)

153

0,02

Inglés

Jamaica

10 991

2,7

Inglés

Martinica (Francia)

1 102

0,4

Francés

Montserrat (Reino Unido)

102

0,04

Inglés

Puerto Rico (EE.UU.)

13 792

4,0

Español e inglés

República Dominicana

48 442

10,2

Español

San Bartolomé (Francia)

25

0,08

Francés

San Kitts y Nevis

269

0,03

Inglés

San Martín (Francia)

53,2

0,03

Francés

San Vicente y las Granadinas

389

0,1

Inglés

Santa Lucía

616

0,2

Inglés

Sint Maarten (Antillas Neerlandesas)

34

0,03

Neerlandés

Trinidad y Tobago

5 128

1,3

Inglés

Cuadro 4

Composición de los países y territorios del caribe insular según lenguas predominantes

Hablantes

Total en millones

%

Hispanohablantes

25,7

60,95

Francohablantes

9,8

23,23

Anglohablantes

5,3

12,71

Criollohablantes

0,8

1,90

Nerlandéshablantes

0,3

0,71

Otras lenguas

0,2

0,50

Total

42,3

100,00

Cuadro 5

Composición de los países según la ocupación del territorio

Denominación y extensión en km 2

Habitantes por km2

Población en millones (2014)

Sint Maarten [Antillas Neerlandesas] (34)

1 029

0,03

Barbados (431)

696

0,3

San Martín [Francia] (53,2)

563

0,03

Aruba (193)

518

0,1

Puerto Rico (EE.UU.) (13 792)

439

4,0

Haití (27 750)

367

10,2

Martinica [Francia] (1 102)

363

0,4

Estado Nueva Esparta (Venezuela) Islas Margarita, Coche y Cubagua (1 150)

347

0,4

San Bartolomé [Francia] (25)

320

0,008

Guadalupe [Francia] (1.628)

307

0,5

Islas Vírgenes [EE.UU.] (1 909)

284

0,1

San Vicente y las Granadinas (389)

257

0,1

Trinidad y Tobago (5 128)

253

1,3

Jamaica (10 991)

245

2,7

Granada (344)

232

0,09

Islas Caimán (Reino Unido) (260)

230

0,06

República Dominicana (48 442)

210

10,2

Santa Lucía (616)

162

0,1

Antigua y Barbuda (443)

135

0,06

Islas Vírgenes [Reino Unido] (153)

130

0,02

Antillas Neerlandesas [Curazao y Bonaire, Holanda] (925)

124

0,1

San Kitts y Nevis (269)

114

0,03

Anguila [Reino Unido] (91)

109

0,01

Cuba (114 525)

92

10,2

Dominica (750)

79

0,06

Islas Turcas y Caicos [Reino Unido] (430)

72

0,03

Montserrat [Reino Unido] (102)

39

0,004

Bahamas 13 939

22

0,3

Cuadro 6

Composición de los países de México-Centroamérica según extensión, población y lenguas

Denominación

Extensión en km2

Población en millones (2014)

Lengua/s

Belice

22 965

0,3

Inglés y caribe, maya, español y un dialecto criollo del inglés

Costa Rica

51 060

4,6

Español e inglés

El Salvador

21 041

6,2

Español y algunos aborígenes, principalmente pipiles, hablan el náhuatl-pipil

Guatemala

108 889

14,4

Español y otras 30 lenguas aborígenes del tronco maya, principalmente quiché, mam, cakchiquel (o kakchikel), pokomam y kekchi

Honduras

112 492

7,6

Español y otras lenguas aborígenes, especialmente en la costa del Caribe

México

1 964 382

110,6

Español, y 54 idiomas, dialectos y lenguas aborígenes, de las cuales las principales son náhuatl, las lenguas mayenses, otomí, mixteco y zapoteco

Nicaragua

129 494

5,8

Español y otras lenguas aborígenes, especialmente en la costa atlántica.

Panamá

75 517

3,5

Español; también es muy frecuente el inglés y otras lenguas Aborígenes, como el cuna y el guaimí o guaymí

Cuadro 7

Composición de los países de México-Centroamérica según lenguas

Hablantes

Total en millones

%

Hispanohablantes

125,7

82,12

Lenguas autóctonas

25,8

16,90

Anglohablantes

1,4

0,92

Otras lenguas

0,2

0,06

Total

153,1

100,00

Cuadro 8

Composición de los países de México-Centroamérica según la ocupación del territorio

Denominación y extensión en km2

Habitantes por km2

Población en millones (2014)

El Salvador 21 041

294

6,2

Guatemala 108 889

132

14,4

Costa Rica 51 060

90

4,6

Honduras 112 492

67

7,6

México 1 964 382

56

110,6

Panamá 75 517

46

3,5

Nicaragua 129 494

45

5,8

Belice 22 965

13

0,3

Cuadro 9

Composición de los países de Suramérica según extensión, población y lenguas

Denominación

Extensión km2

Población millones (2014)

Lengua/s

Argentina

2 780 400

40,7

Español

Bolivia

1 098 581

10,0

Español, quechua y aimara; también se habla tupíguaraní

Brasil

8 547 404

195,4

Portugués, español, inglés, francés y más de 100 lenguas aborígenes

Colombia

1 141 748

46,3

Español y más de 70 lenguas aborígenes, que provienen de las familias lingüísticas arawak, karib (caribe), chibcha y tucano oriental

Chile

756 626

17,1

Español

Ecuador

272 045

13,8

Español y otras lenguas aborígenes, principalmente el quechua o quichua

Guyana Francesa

91 000

0,2

Francés y otras lenguas aborígenes como arawak, caribe y tupí-guaraní

Guyana

214 969

0,8

Inglés, hindi, urdu, y otras lenguas aborígenes

Paraguay

406 752

6,5

Español y guaraní

Perú

1 285 216

29,5

Español, quechua y 51 lenguas aborígenes propias

Surinam

163 265

0,5

Holandés; la mayoría de la población también habla sranang tongo (taki-taki)

Uruguay

176 215

3,4

Español

Venezuela

916 445

29,0

Español

Cuadro 10

Composición de los países de suramérica según lenguas

Hablantes

Total (en millones)

%

Lusohablantes

190,80

48,53

Hispanohablantes

154,80

39,39

Lenguas autóctonas

37,20

9,46

Criollohablantes

0,60

0,16

Francohablantes

0,30

0,09

Anglohablantes

0,06

0,01

Otras*

9,10

2,33

Total

393,20

100,00

* Incluye inmigrantes de Europa y Asia, principalmente.

Cuadro 11

Composición de los países de Suramérica según la ocupación del territorio

Denominación y extensión en km2

Habitantes por km2

Población en millones (2014)

Ecuador 272 045

51

13,8

Colombia 1 141 748

40

46,3

Venezuela 916 445

32

29,0

Brasil 8 547 404

23

195,4

Chile 756 626

23

17,1

Perú 1 285 216

23

29,5

Uruguay 176 215

19

3,4

Paraguay 406 752

16

6,5

Argentina 2 780 400

15

40,7

Bolivia 1 098 581

9

10,0

Guyana 214 969

4

0,8

Surinam 163 265

3

0,5

Guyana francesa 91 000

2

0,2