9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Bach-Söhne aus zwei Ehen wuchsen im Hause Bach auf. Alle leisteten Beachtliches als Musiker und Hörenswertes als Komponisten. Wilhelm Friedemann (1710–84), der Liebling des Vaters, und Carl Philipp Emmanuel (1714–88) führten geistvoll Bachs Musik weiter; Johann Christoph Friedrich (1732–95) gab den Könner in der Provinz, und das Weltkind Johann Christian (1735–82) wurde vom jungen Mozart bewundert. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Martin Geck

Die Bach-Söhne

Über dieses Buch

Die Bach-Söhne aus zwei Ehen wuchsen im Hause Bach auf. Alle leisteten Beachtliches als Musiker und Hörenswertes als Komponisten. Wilhelm Friedemann (1710–84), der Liebling des Vaters, und Carl Philipp Emmanuel (1714–88) führten geistvoll Bachs Musik weiter; Johann Christoph Friedrich (1732–95) gab den Könner in der Provinz, und das Weltkind Johann Christian (1735–82) wurde vom jungen Mozart bewundert.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Vita

Martin Geck, 1936–2019. Studium der Musikwissenschaft, Theologie und Philosophie in Münster, Berlin und Kiel. 1962 Dr. phil., 1966 Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, 1970 Lektor in einem Schulbuchverlag, nachfolgend Autor zahlreicher Musiklehrwerke, 1974 Privatdozent, 1976 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seit 1996 Leiter der Internationalen Dortmunder Bach-Symposien.

2001 mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Zahlreiche, in 15 Sprachen übersetzte Bücher zur deutschen Musik- und Kulturgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Im Rowohlt Verlag sind von ihm erschienen: «Bach. Leben und Werk» (2000); «Von Beethoven bis Mahler. Leben und Werk der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts» (2000); «Johann Sebastian Bach» (2000, rm 50637); «Ludwig van Beethoven» (2001, rm 50645); «Die Bach-Söhne» (2003, rm 50654); «Richard Wagner» (2004, rm 50661); «Mozart. Eine Biographie» (2005); «Wenn Papageno für Elise einen Feuervogel fängt» (2007); «Felix Mendelssohn Bartholdy» (2009, rm 50709); «Johannes Brahms» (2013, rm 50686). Ferner erschienen im Siedler Verlag: «Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik» (2010); «Wagner. Biographie» (2012); «Matthias Claudius. Biographie eines Unzeitgemäßen» (2014); «Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum» (2017); «Von den Wundern der klassischen Musik: 33 Variationen über ein Thema» (2017); im Olms Verlag: «Die Sinfonien Beethovens. Neun Wege zum Ideenkunstwerk» (2015); «B-A-C-H. Neue Essays zu Werk und Wirkung» (2016); im Metzler Verlag: «Beethoven-Bilder: Was Kunst- und Musikgeschichte (sich) zu erzählen haben» (2019, mit Werner Busch).

Impressum

rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2020

Copyright © 2003 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Covergestaltung any.way, Hamburg

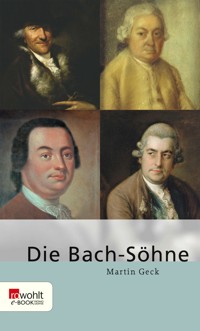

Coverabbildung bpk (o.l.: Friedemann Bach. Ölbild von Georg Friedrich Weitsch, um 1760. Halle, Händel-Museum: Foto: Alfredo Dagli Orti; o.r.: Carl Philipp Emanuel Bach. Pastellbild von Gottlieb Friedrich Bach. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv. Foto: Staatsbibliothek zu Berlin/Ruth Schacht; u.l.: vermutlich Johann Christoph Friedrich Bach. Ölbild von Georg David Matthieu, um 1775. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Foto: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz/Carola Seifert; u.r.: Johann Christian Bach. Ölbild von Thomas Gainsborough, um 1775. Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale. Foto: Alinari Archives/Mauro Magliani for Alinari)

ISBN 978-3-644-00576-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog Zwei Mütter: Maria Barbara und Anna Magdalena

Dreiundzwanzig Jahre alt ist Maria Barbara Bach, als sie am 17. Oktober 1707 in Dornheim bei Arnstadt in den Stand der Ehe tritt. Ihr künftiger Gatte ist ein Verwandter zweiten Grades: der um ein halbes Jahr jüngere Vetter Johann Sebastian. Der Vater der Braut, Johann Michael Bach, hat bis zu seinem Tod im Jahre 1694 als angesehener Organist und tüchtiger Komponist im nahen Gehren gewirkt, die Mutter ist im Haus des dortigen Stadtschreibers auf die Welt gekommen. In jugendlichem Alter verwaist, begibt sich Maria Barbara mit zwei älteren Schwestern unter den Schutz ihres Vormunds und Verwandten Martin Feldmann, Bürgermeister in Arnstadt. Dort macht gerade Johann Sebastian von sich reden: als erstaunlich junger Orgelsachverständiger, als ungewohnt kecker Begleiter des Gemeindegesangs und als Hitzkopf, der seinen drei Jahre älteren Schüler Geyersbach als «Zippelfagottisten» beschimpft und den Degen zieht, als dieser ihm daraufhin mit einem Prügel auflauert.

Man mag Gefallen an der Vorstellung finden, dass Maria Barbara jene «frembde Jungfer» gewesen ist, die Bach zum Unwillen seiner Arnstädter Vorgesetzten hat «auf das Chorbiethen und musiciren laßen»[1], doch das bleibt Spekulation. Wir kennen nur den Termin der Eheschließung von Johann Sebastian und Maria Barbara. Bach ist inzwischen Organist in Mühlhausen, wechselt aber schon bald nach Weimar, wo er mit seiner Frau am 29. Dezember 1708 die Taufe der erstgeborenen Tochter Carina Dorothea feiern kann. 1710 wird Wilhelm Friedemann geboren, 1713 kommt Maria Barbara mit Zwillingen nieder, die jedoch bald sterben. Jeweils im Frühjahr 1714 und 1715 erblicken die Söhne Carl Philipp Emanuel und Johann Gottfried Bernhard das Licht der Welt.

Der 1718 geborene Leopold Augustus stirbt früh; doch stärker wird Bach vom Tod seiner Frau getroffen worden sein, die man am 7. Juli 1720 in Köthen zu Grabe trägt. Nach Angabe des Nekrologs befindet sich der Gatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fürsten auf einer Badereise in Karlsbad. Bei aller Trauer steht das gesellschaftliche Leben für den Köthener Kapellmeister nicht still. So übernimmt er im September 1721 auch das Patenamt beim Sohn des fürstlichen Kellerknechtes Christian Hahn; als weitere Patin fungiert die damals gerade zwanzigjährige «Jungfer Magdalena Wilckens, fürstl. Sängerin allhier».[2]

Vermutlich hat Bach die Tochter des Weißenfelsischen Hoftrompeters Johann Caspar Wilcke selbst nach Köthen engagiert; jedenfalls wird der sechsunddreißigjährige Witwer die sechzehn Jahre Jüngere am 3. Dezember 1721 heiraten. Er gewinnt damit nicht nur eine zweite Mutter für vier unmündige Kinder, sondern auch eine professionelle Musikerin, die ihre Ausbildung vermutlich bei der bekannten Sängerin Christiane Pauline Kellner erhalten hat. Für Anna Magdalena bedeutet die Ehe einerseits eine Einschränkung ihrer künstlerischen Tätigkeit, andererseits deren Absicherung: Als ledige Frau ist eine Hofsängerin schutzlos, geradezu Freiwild für allerlei Interessen, außerdem von heute auf morgen kündbar. Es ist nicht Zufall, dass in dieser Zeit zumindest in Deutschland viele bedeutende Sängerinnen mit angesehenen Komponisten verheiratet sind – so auch die berühmte Faustina Bordoni-Hasse.

1723 siedelt die Familie Bach ins traditionsbewusste Leipzig über. Dort sind Kirchensängerinnen nicht erwünscht; Anna Magdalena hat ihren Mann jedoch auf Gastspielreisen nach Köthen und Weißenfels begleitet und bei dieser Gelegenheit sicherlich auch künstlerische Aufgaben wahrgenommen. Daheim betätigt sie sich als Notenkopistin, die ihre Schriftzüge denjenigen des Gatten derart angleicht, dass selbst ein Bach-Kenner wie Philipp Spitta zeitweilig keine Unterschiede ausmachen konnte. Die bedeutendsten von Anna Magdalena gefertigten Abschriften sind die zwischen 1727 und 1731 entstandenen und vielleicht zum Verkauf bestimmten Kopien der Violin-Soli und der Cello-Soli. Auch an einer Abschrift des 1. Teils des «Wohltemperierten Klaviers», am sogenannten Londoner Autograph des 2. Teils des «Wohltemperierten Klaviers» und an einer von Wilhelm Friedemann begonnenen Kopie der Orgelsonaten ist sie beteiligt. Neuerdings hat man Anna Magdalena als Schreiberin einiger von Bach unterzeichneter Schriftstücke aus der Leipziger Zeit zu identifizieren versucht. Was den Bach-Dokumenten zufolge aus einer «kalligraphischen Kanzlei» stammt, zeige oftmals ihre Hand. Hat Anna Magdalena ihrem Mann in dem unerquicklichen «Präfektenstreit» nicht nur als Lebenspartnerin, sondern ganz konkret auch als Schreiberin zur Seite gestanden?[3]

Im Jahre 1722, offenbar bald nach der Eheschließung, legt Bach seiner Gattin ein Notenbüchlein an, von dem nur noch ein Fragment mit Urschriften der «Französischen Suiten» BWV 812–816 und wenigen Einzelstücken erhalten ist. Möglicherweise hat er dieses erste Notenbüchlein bald aufgelöst und durch ein zweites ersetzt, das mit dem Jahr 1725 beginnt und bis in die vierziger Jahre fortgeführt wird. Das Repertoire der ersten Seiten gibt Bach mit Frühfassungen von Partiten aus der späteren «Clavier-Übung» vor, danach trägt Anna Magdalena einige kleinere Stücke ein, und später melden sich auch die Söhne Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian mit Schrift- und Kompositionsproben zu Wort.

Der letzte Teil des Notenbüchleins ist im Wesentlichen mit Gesangskompositionen Bachs gefüllt, die überwiegend Anna Magdalena selbst für den eigenen Gebrauch notiert hat. Es finden sich die geistlichen Lieder «Warum betrübst du dich», «Schaffs mit mir, Gott, nach deiner Güt», «Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in deiner Liebe ruh», «Gedenke doch mein Geist zurücke ans Grab und an den Glockenschall», «O Ewigkeit, du Donnerwort», aber auch Rezitativ und Arie aus einer Kirchenkantate: «Ich habe genung»/«Schlummert ein, ihr matten Augen». Der auch im Schemelli-Gesangbuch enthaltene Choral «Dir, dir, Jehova, will ich singen» ist in vierstimmiger Fassung von Johann Sebastian, in zweistimmiger Reduktion von Anna Magdalena mitgeteilt.

Die berühmte Aria di Giovannini «Willst du mein Herz mir schenken», von einer unbekannten, aber offenbar italienischsprachigen Person eingetragen, wird vorübergehend aus dem Büchlein herausgetrennt, dann aber wieder eingefügt. In dem durch seine Lebendigkeit beeindruckenden Gemeinschaftswerk zweier Generationen Bach steht Vokales neben Instrumentalem, Geistliches neben Weltlichem, Leichtes neben Schwerem, Unbeholfenes neben Vollendetem, Ernstes neben Heiterem, Belehrendes neben Unterhaltendem, Fremdes neben Eigenem. Man kann kaum ein besseres Bild der Leipziger Familie Bach zeichnen als mit Hilfe dieses Büchleins, das zugleich viel über Anna Magdalena aussagt: Sie ist nicht nur Helferin ihres Mannes, sondern zugleich Musiklehrerin ihrer Kinder, Sängerin und Cembalistin.

Doch vor allem ist sie Mutter, denn ihre Hauptsorge muss ihren Kindern gelten, von denen sie vier aus der ersten Ehe ihres Mannes übernimmt, insgesamt dreizehn selbst gebiert, darunter allein elf in den ersten dreizehn Ehejahren. Nur sechs ihrer Kinder überleben das früheste Kindesalter. Als Bach im Jahre 1750 stirbt, leben der 1724 geborene, geistig retardierte Gottfried Heinrich, der vierzehnjährige Johann Christian, die zwölfjährige Johanna Carolina und die achtjährige Regina Susanna noch bei der Mutter, zudem Catharina Dorothea, die 42 Jahre alte Tochter aus der ersten Ehe ihres Mannes.

Für ihre unmündigen Kinder übernimmt die inzwischen Neunundvierzigjährige die Vormundschaft; zuvor hat sie gegenüber dem Leipziger Rat erklären müssen, auf eine Wiederverheiratung zu verzichten. Aus der Erbschaft bekommt sie ein Drittel sowie den Anteil der unmündigen Kinder. Da ihr das traditionelle «halbe Gnaden-Jahr» nur mit beträchtlichen Abzügen gewährt wird, sieht sie sich alsbald im Status einer «Almosenfrau».

Im Sterbehaus Johann Sebastian Bachs hält sich von den vier Brüdern nur der vierzehnjährige Johann Christian auf. Er nimmt vermutlich an der drei Tage später stattfindenden Beerdigung teil, während die drei älteren Brüder zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht in Leipzig sind. Zumindest Johann Christoph Friedrich, damals Hofmusiker in Bückeburg, macht sich aber sehr bald auf den Weg; jedenfalls erscheint er am 6. August vor dem Leipziger Rat, um die Übernahme eines Musikinstruments zu bestätigen, das ihm der Vater schon zu Lebzeiten überlassen hat. Von Wilhelm Friedemann vermelden die Akten, dass er sich in der zweiten Jahreshälfte mehrere Monate lang in Leipzig aufhält, ohne um Urlaub von seinem Organistendienst in Halle gebeten zu haben; das trägt ihm eine Rüge ein. Im November 1750 vertritt er Carl Philipp Emanuel, damals Cembalist am Hof Friedrichs des Großen, bei der offiziellen Erbauseinandersetzung in Leipzig. Danach bringt er Johann Christian nach Berlin, wo dieser bei Carl Philipp Emanuel Aufnahme findet.

Almosenfrau – das klingt in unseren Ohren härter, als es nach damaligem Sprachgebrauch gemeint war: Anna Magdalena erhält wie alle Witwen von städtischen Bediensteten eine – allerdings äußerst knappe – Alimentation, die als «Mischung von Witwenrente und Sozialhilfe» verstanden werden kann.[4] Berücksichtigt man die Vermögenswerte, die ihr direkt aus der Erbschaft oder indirekt aus dem Verkauf von Musikalien ihres Mannes bis hin zum Erstdruck der «Kunst der Fuge» zufließen, so mag sie die zehn Jahre, die sie ihren Mann überlebte, bei größter Sparsamkeit im Rahmen des Zeitüblichen einigermaßen würdig überstanden haben.

Briefentwürfe, die Bachs Verwandter Johann Elias Bach als Hauslehrer und Sekretär zwischen 1737 und 1742 angefertigt hat, informieren über einige Liebhabereien der Anna Magdalena. So erbittet Johann Elias von seiner Mutter in Schweinfurt «etliche Stücke NB gelbe Nelken vor unsere Frau Muhme, welche eine große Liebhaberin von der Gärtnerey ist»[5]. Ein befreundeter Kantor wird um einen Singvogel angegangen. Bach habe seiner Eheliebsten erzählt, «daß Ew. WohlEdlen einen Hänfling besäßen, welcher durch die geschickte Anweisung seines LehrMeisters sich besonders im Singen hören ließe; Weil nun meine Fr. Muhme eine große Freundin von dergleichen Vögeln sind, so habe mich hierdurch erkundigen sollen, ob Ew. WohlEdlen diesen Sänger gegen billige Bezahlung an Sie zu überlaßen u. durch sichere Gelegenh. zu übersenden etwa möchten gesonnen seyn.»[6] Einen in ihrem «geliebten Weißenfels» vorgesehenen Besuch im September 1741 muss sie wegen «bißherigem u. fortwährendem kräncklichen Zustand» absagen.[7] Einen Monat zuvor hatte die Familie wegen «zunehmender Schwachheit unserer Hochwerthesten Fr Mamma» den Gatten dringlich von einem Besuch in Berlin zurückgerufen.

Viel mehr wissen wir über das Leben von Anna Magdalena nicht. Der 1923 zunächst in englischer Sprache und dann in vielen Übersetzungen erschienene Bestseller «Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach» vermag zwar naiven Lesern zu suggerieren, hier berichte die Gattin authentisch aus dem Leben ihres Mannes; in Wahrheit aber zeichnet die anonym bleibende Autorin Esther Meynell ein mit originalem Material durchsetztes Phantasiebild. Auf künstlerisch hohem Niveau bewegt sich der im Rückgriff auf Meynells Buch geschaffene Spielfilm von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet «Chronik der Anna Magdalena Bach». Die 1967 entstandene Arbeit zählt nur vordergründig zum Genre des Historienfilms, da der erzählerische Anteil gering ist und in langen Passagen nur musiziert wird. Zudem sind zwei Hauptrollen mit bedeutenden Musikern unserer Gegenwart besetzt: Johann Sebastian Bach wird von Gustav Leonhardt, Fürst Leopold von Anhalt-Köthen von Nicolaus Harnoncourt dargestellt. Gemeinsam mit August Wenzinger präsentieren sie ihre Interpretationen der Bach’schen Musik in zeitgenössischen Roben, an authentischen Schauplätzen und mittels historischer Instrumente, jedoch zugleich nach ihrer persönlichen Auffassung; das verdeutlicht auf raffinierte Weise die Widersprüchlichkeit jedweder historischer Rekonstruktion.

Das schwierige Genie: Wilhelm Friedemann Bach

Möglicherweise ist der am 22. November 1710 geborene Wilhelm Friedemann der Liebling des Vaters gewesen; vielleicht stützt sich dieser Eindruck aber auch nur auf Hilfestellungen, die im Fall des Ältesten reichlicher überliefert sind als im Fall seiner jüngeren Brüder. Dem Neunjährigen richtet Bach am 22. Januar 1720 ein «Clavier-Büchlein» ein, das bei aller Diskontinuität der Niederschrift einen klaren didaktischen Grundzug zeigt; und dabei geht es nicht nur um Klavierdidaktik, sondern ebenso um anspruchsvolle Kompositionslehre. Zwar spiegeln einige Partien des ersten Teils elementaren Musik- und Klavierunterricht: Das Büchlein enthält Beispiele für Notenschrift, Fingersatz, Verzierung, sodann leichte Aussetzungen der gewiss auch textlich mit Bedacht gewählten Choräle «Wer nur den lieben Gott läßt walten» sowie «Jesu, meine Freude»; es teilt ferner die neun kleinen Präludien BWV 924 bis 932 sowie einige Suiten und Tanzsätze moderner Komponisten mit. Sein Hauptgewicht erhält der Band jedoch durch frühe, von Wilhelm Friedemann zum Teil nur unvollständig kopierte Fassungen von Präludien aus dem «Wohltemperierten Klavier I», ferner durch die hier noch «Praeambula» genannten zweistimmigen Inventionen und die dreistimmigen Sinfonien. An den letztgenannten Werken ist erkennbar, dass Bachs bedeutende Köthener Klavierzyklen im unmittelbaren Kontext seiner eigenen Unterrichtstätigkeit zu sehen sind; in umgekehrter Blickrichtung wird deutlich, wie gründlich Bach den Ältesten in die musikalische Kunst einführen will.

Dieser steuert zu dem bis etwa 1725/26 fortgeführten Büchlein mit zwei Allemanden und drei Präludien eigene Kompositionsversuche bei. 1724 bis 1726 ist Wilhelm Friedemann als Kopist von Kantaten seines Vaters nachweisbar. Als etwa Sechzehnjähriger wird er zur Vervollkommnung seines Violinspiels zu Johann Gottlieb Graun nach Merseburg geschickt. Vielleicht in die Zeit danach fallen Reisen nach Dresden, die Vater und Sohn unternehmen, um die «schönen Dresdener Liederchen» der Hofoper zu hören, wie der Vater sie genannt haben soll.[8] Zwischen 1727 und 1733 scheint sich Wilhelm Friedemann auf eine Karriere als Orgelvirtuose vorbereitet zu haben. Die Mitteilung Johann Nicolaus Forkels, Johann Sebastian Bach habe zu einer entsprechenden Ausbildung seine sechs Orgelsonaten BWV 525–530 beigesteuert, mag einen wahren Kern haben. Immerhin ist er 1730 bereits so weit fortgeschritten, dass er den Unterricht des später selbst als Klaviervirtuose gerühmten Christoph Nichelmann übernehmen kann.

Indessen wünscht der Vater dem Ältesten auch jene akademische Bildung, die ihm selbst versagt geblieben ist. Noch im Jahr seines Amtsantritts in Leipzig lässt er den Dreizehnjährigen bei der Universität vormerken. Doch zunächst besucht Wilhelm Friedemann als Externer die Thomasschule; und durch einige beim Abbruch des alten Schulgebäudes in der Tapetenfütterung gefundene Schulhefte ist dokumentiert, wie er sich mit der Übersetzung lateinischer Sprichwörter vergnügt oder herumschlägt. Da wird aus «Sui nihil cum amaricino» in deutscher Übersetzung «Die Sau hat lieber Koth als Palsam» usw. usw. Ab 1729 besucht Wilhelm Friedemann dann Vorlesungen in Jura, Philosophie und Mathematik an der Universität seiner Heimatstadt.

Ein Probespiel in Halberstadt im Jahre 1731 bleibt ohne Erfolg, jedoch führt zwei Jahre darauf eine Bewerbung um das Organistenamt an der Dresdner Sophienkirche zur ersten Anstellung. Der Vater setzt eigenhändig zwei Bittschreiben auf, schlägt dabei einen für seine eigene Person ungewohnt devoten Ton an, unterzeichnet sie freilich auch mit dem Namen des Sohns. Dieser dürfte die Stelle jedoch vor allem aufgrund seines Könnens erhalten haben: «Nach aller Musicorum Ausspruch und judicio» ist er der «beste und geschickteste».[9]

Hat zu seinem Erfolg das feurige Präludium und Fuge G-Dur BWV 541 beigetragen, das Vater Bach in dieser Zeit noch einmal auf das Schönste abschreibt – auf einem Papier, dessen Wasserzeichen dem der beiden Bewerbungsschreiben ähnelt? Jedenfalls bleiben die Beziehungen zwischen Vater und Sohn eng. Eine Notenhandschrift, die kürzlich zusammen mit der Notenbibliothek der Berliner Singakademie aus ukrainischem «Exil» wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, macht deutlich, dass die beiden in den Jahren zwischen 1736 und 1739 zu gemeinsamen Kontrapunktstudien zusammentreffen und einen streckenweise durchaus gleichberechtigten Dialog über Fragen des strengen Satzes pflegen.[10]

Wilhelm Friedemann ist in seiner dürftig bezahlten Dresdner Stelle nicht ausgelastet. Er nimmt Klavierschüler an, tut sich in der Hofmusik um und bildet sich bei dem späteren Hofmathematiker Gottlieb Waltz weiter. Zugleich gelingen die ersten kompositorischen Würfe: die Cembalokonzerte in a-Moll und D-Dur, vielleicht das Doppelkonzert für zwei Cembali Es-Dur, jedenfalls Sinfonien für Streichorchester, Triosonaten und einige Cembalosonaten. Von den Letzteren wird diejenige in D-Dur im Jahre 1745 verlegt; das Verkaufsecho ist freilich zu gering, als dass eine Fortsetzung lohnend erscheint.

Zwischenzeitlich bewirbt sich Wilhelm Friedemann erfolglos an die Dresdner Frauenkirche, dafür glückt im Frühjahr 1746 der Sprung an die Marienkirche in Halle. Dorthin war 32 Jahre zuvor Johann Sebastian von Weimar aus berufen worden, hatte jedoch zum Ärger der Kirchenältesten sein Amt nicht angetreten. Der Sohn gilt inzwischen als exzellenter Orgelspieler, den ohne Probespiel anzustellen kein Risiko bedeutet. In Halle erwarten ihn allerdings mehr als die typischen Aufgaben eines mitteldeutschen Organisten, welcher an Sonn- und Festtagen, außerdem in Nebengottesdiensten und bei Trauungen die große Orgel zu schlagen hat. Da die Stellung des Organisten gegenüber der des Kantors in Halle traditionsgemäß sehr stark ist, wird Bach de facto als «Director musices» eingestellt, welcher zu wesentlichen Anteilen auch für die groß besetzte vokal-instrumentale Kirchenmusik verantwortlich ist.

Wie sein Vater in Leipzig muss Bach seine Texte der kirchlichen Obrigkeit vorlegen, die in Halle dem Pietismus Francke’scher Prägung zuneigt. Im Arbeitskontrakt wird außerdem ausdrücklich festgehalten, dass er die Gesänge der Gemeinde «langsam ohne sonderbahres coloriren» zu begleiten und sich eigenwilliger Registrierungen sowie rhythmischer Besonderheiten zu enthalten habe. Ob der Vater, dem einstens ein Vertrag gleichen Wortlauts zur Unterzeichnung vorgelegt worden war, sich bei der Durchsicht schmunzelnd erinnert hat, dass er selbst als junger Organist in Arnstadt im Jahre 1706 beschuldigt wurde, die Gemeinde durch «wunderliche variationes» und «viele frembde Thone» beträchtlich «confundiret» zu haben?[11]

Für Wilhelm Friedemann Bach beginnt eine anstrengende Zeit. Während er den Organistendienst aus dem Ärmel geschüttelt haben wird, ist die Aufführung der Vokalmusik mit viel Aufwand verbunden. Da das Musizieren nach gedruckten Noten noch kaum üblich ist, hat er viele Stücke nicht nur einzustudieren, sondern auch selbst zu komponieren oder zumindest nach vorliegendem handschriftlichem Notenmaterial für die jeweilige Darbietung einzurichten.

Das Antrittsstück «Wer mich liebet», aufgeführt am ersten Pfingsttag 1746, ist eine repräsentative Kantate ganz nach dem Vorbild des Vaters mit einem prächtigen Eingangschor und einer virtuosen Arie für Bass und obligate Orgel. Die etwa zwei Dutzend erhaltenen Kantaten, Chorsätze und Kurzmessen, welche auf uns gekommen sind, dürften sämtlich aus der Zeit in Halle stammen, wo Wilhelm Friedemann natürlich auch Werke anderer Komponisten aufführt. Allein Kantaten des Vaters werden zu Dutzenden erklungen sein – gelegentlich textlich und musikalisch bearbeitet[12]; Johann Sebastian Bach lässt seinerseits gelegentlich Kantaten des Sohnes in Leipzig hören. Dort erklingt zum Beispiel am 30. November 1749 eine Adventskantate – möglicherweise als Versuch, den Ältesten doch noch für die Nachfolge des Vaters ins Spiel zu bringen, obwohl bereits eine Vorentscheidung zugunsten Gottlob Harrers stattgefunden hat.

Auch als Virtuose tritt Wilhelm Friedemann bisweilen in Leipzig auf. Johann Friedrich Wilhelm Sonnenkalb berichtet aus seiner Zeit als Thomasschüler, er habe in den fünfziger Jahren «den Hrn. Bach in Halle […] nicht allein privatim, sondern auch einigemahl publice in dem großen Concert, in den sogenannten drey Schwanen in Leipzig mit gar ungemeinem Beyfall aller vernünftigen Musicorum spielen hören»[13].

Wo es Konflikte mit der Hallenser Kirchenbehörde gibt, geht es nicht um die Qualität der Musik, sondern um Streit mit dem Kantor, den Wilhelm Friedemann der Veruntreuung von Kollektengeldern beschuldigt, um ungenehmigte Reisen, um das unerlaubte Verleihen von Pauken et cetera et cetera. Die vom Geniezeitalter geprägte Folgegeneration, geradezu süchtig nach «Legenden einiger Musikheiliger»[14], hat solche Vorkommnisse gewaltig aufgebauscht, Bach gar zu einem genialischen Trunkenbold und Sonderling machen wollen. Dabei dürfte er mindestens in Halle noch einem weitgehend geregelten Lebenswandel nachgekommen sein. 1751 heiratet er die damals vermutlich einundzwanzigjährige Dorothea Elisabeth Georgi, Tochter eines wohlhabenden Steuereinnehmers, und zeugt drei Kinder, von denen nur das jüngste, die Tochter Friederica Sophia, ein höheres Alter erreicht. Auffällig ist die Zahl adeliger und hochgestellter Paten: Man hat den Eindruck, dass Wilhelm Friedemann Bach zur großen Welt zählen möchte und dort tatsächlich auf Anerkennung stößt.

Trotz einiger Freunde und Schüler zieht es ihn von Halle fort. 1753 bewirbt er sich, ebenso vergeblich wie sein Bruder Carl Philipp Emanuel und sein Schwager Johann Christoph Altnickol, um eine freilich nicht sehr attraktive Organistenstelle in Zittau; 1758 und 1759 interessiert er sich für ein Kapellmeisteramt in Frankfurt am Main. Wenige Jahre später ist er Favorit bei der Neubesetzung der Hofkapellmeisterstelle am Darmstädter Hof, lässt jedoch der nominellen Ernennung aus fadenscheinig oder vorgeschoben klingenden Gründen keinen Umzug nach Darmstadt folgen. Stattdessen bittet er, von seinem Kirchenvorstand wiederholt hart gerügt, im Mai 1764 in Halle ohne berufliche Alternative um seine Entlassung und stellt augenblicklich seine Tätigkeit ein.

Dass bei der nunmehr anberaumten Inventur ein Fiedelbogen, eine Flöte, ein Zink, eine Posaune und einige Saiten fehlen, während sich die Zahl der Trompeten um eine vermehrt hat, führt zu neuerlichem Hader. Es könnte das unglückliche Zusammentreffen einer besonders kleinlichen Behörde mit einem vielleicht überdurchschnittlich dünnhäutigen Künstler gewesen sein, welches zu diesem für die Zeit zwar spektakulären, jedoch sicher auch nicht einmaligen Abbruch des Dienstverhältnisses geführt hat. Aus heutiger Sicht muss Wilhelm Friedemann Bach, wenn er seine Verpflichtungen einigermaßen ernst genommen hat, unter beachtlicher Arbeitsbelastung gelitten haben. Davon hat er sich nun befreit; von den ansonsten nachteiligen Folgen seines aus Wut, Resignation oder Überdruss gespeisten Schrittes wird er sich allerdings nicht mehr erholen.

Sind seine offenkundigen Widerstände gegen feste Anstellungen bloß als persönliche Schwäche einzuschätzen? Man denkt an den Vater, der in puncto Berufszufriedenheit keineswegs ein ideales Vorbild abgegeben und seine letzten Lebensjahre geradezu in einem «selbstverordneten Quasi-Ruhestand» verbracht hat.[15]