9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Wie auf vielen Nebenbahnen in Deutschland fahren auf der Schnaittachtalbahn zwischen Neunkirchen am Sand und Simmelsdorf im Raum Nürnberg immer weniger Züge. Bei der 100-jährigen Jubiläumsfeier versprechen Bahn und Politiker, dass die Strecke erhalten bleibt und das Angebot verbessert wird. Wenige Monate später streicht der Bahnbetreiber einen gut besetzten Pendlerzug, um eine Ausweichstelle einzusparen. Die Bevölkerung protestiert und gründet eine Bürgerinitiative. Ein jahrelanger Kampf für ein - laut Kritikern - "völlig utopisches" Eisenbahnkonzept beginnt ... "Für den verkehrsgeschichtlich interessierten Leser ein spannend geschriebenes Buch zum Mitfiebern." - SCHIENE AKTUELL, 1/2018 - "Es ist für Außenstehende teilweise kaum vorstellbar, wie eine moderne Verkehrspolitik in Deutschland aussieht. Manchmal könnte man meinen, die Deutsche Bahn hat kein Interesse, ihrer eigentlichen Bestimmung nachzukommen, weil dies mit Arbeit verbunden ist." - LOK-Report, Dezember 2017 - "Insbesondere die Erfahrung, dass man nur dann überzeugen kann, wenn man seriös auftritt, mit fundierten Gegenkonzepten argumentiert und nicht mehr locker lässt, auch wenn die Diskussion mit der Bahn und den Behörden fast zur Realsatire wird, macht das Buch zu einer spannenden Lektüre." - Miba, September 2017 - Zweite, aktualisierte Auflage als preisgünstiges Taschenbuch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das finden Sie in diesem Buch

Elf nach zwölf

Kindheitserinnerungen

Ein Hoch auf den gelben Wagen

Ein neues Eisenbahn-Zeitalter beginnt

Die Schnaittachtalbahn feiert Geburtstag

Das gebrochene Versprechen

Eine revolutionäre Entwicklung

Die Millionen-Lüge

Vereinsgründung

Illegaler Gleisrückbau

Wie man eine Bimmelbahn wiederbelebt

Amtsschimmel

Das Zukunftskonzept

Das Trostpflaster

Die große Chance

Börsenwahn statt Bürgerbahn

Radikaler Wandel

Weichenrückbau statt Weichenstellung

Wettbewerb belebt das Geschäft

Neue Züge auf alten Gleisen

Eine Vision wird Wirklichkeit

Bahnsteig gut, alles gut

Der Weg zum Erfolg: Wie Vereins- und Lobbyarbeit funktioniert

Bonusteil

Ich bin ein Fahrgast – holt mich hier raus!

Gegen-Zug

Die lange Geschichte vom zu kurzen Zug

Eine Legende kehrt zurück

Der absolute Renner

Sommer, Sonne, Schienenbus

Chronik

Quellen- und Literaturverzeichnis

Dank

Nützliche Internetseiten

Elf nach zwölf

Liebe Leserin, lieber Leser,

fünf vor zwölf war es im Jahr 1995 für die Eisenbahnstrecke zwischen Neunkirchen am Sand und Simmelsdorf-Hüttenbach, einer totgesagten Bimmelbahn am Rande der Großstadt Nürnberg. Damals ist zum 100-jährigen Streckenjubiläum das Buch Simmelsdorf-Express von Franz Semlinger erschienen.

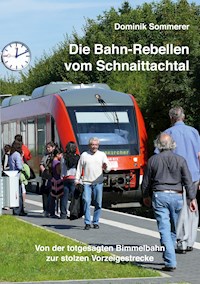

Doch wie Sie auf dem Titelbild dieses Buches sehen können: Um elf nach zwölf ist der letzte Zug noch nicht abgefahren. Und Sie stellen zudem fest: Diese Bahnlinie hat sich zu einer stolzen Vorzeigestrecke gemausert.

Anhand einer spannenden Geschichte erzähle ich Ihnen auf den folgenden Seiten, wie es engagierte Bürgerinnen und Bürger geschafft haben, aus einer angeblich unrentablen Nebenbahn eine attraktive Regionalbahnstrecke zu machen – und was ein attraktives Bahnangebot auszeichnet.

Ein unterhaltsames Buch für…

… Eisenbahnfreunde und Bahnliebhaber

… Leute, die in ähnlichen Vereinen oder Bürgerinitiativen aktiv sind

… Menschen, die sich für Lokal- und Heimatgeschichte interessieren

… Verkehrs- und Raumplaner, die keine Lust mehr auf trockene Fachliteratur haben

Zahlreiche zuvor unveröffentlichte Eisenbahnfotos aus meiner Schatzkiste der 1980er und 1990er Jahre sowie ein Bonusteil mit amüsanten Kurzgeschichten und einer detaillierten Chronik runden dieses lokal- und verkehrsgeschichtliche Werk ab.

Heroldsberg, im Juli 2017

Dominik Sommerer

Bahnalltag in Neunkirchen am Sand im Herbst 1993: Ein Nahverkehrszug aus Simmelsdorf trifft ein.

Kindheitserinnerungen

Ein Frühlingstag im Jahr 1986. Ein Telefon klingelt. Der Fahrdienstleiter tritt aus dem einstöckigen modernen Backsteingebäude auf den Bahnsteig. Er blickt auf drei Schwarz-Weiß-Monitore, die unter dem Bahnsteigdach angebracht sind. Darauf beobachtet er den Straßenverkehr auf dem etwa dreihundert Meter entfernten Bahnübergang. Per Hand kurbelt er die Schranken herunter. Wenige Minuten später kann ich einen Güterzug auf dem Bildschirm verfolgen, bis er, gezogen von einer großen roten

Diesellok, ein paar Sekunden später mit infernalischem Lärm und einem starken Windzug an mir vorbeidonnert. Ich halte mir die Ohren zu. Der Fahrdienstleiter kurbelt die Schranken wieder hoch, geht zu seinem Stuhl am Drucktastenstellpult und schließt die Glastür mit der Aufschrift „Dienstraum – Zutritt für Unbefugte verboten“. Stille kehrt ein. „Jetzt kommt kein Zug mehr“, sagt meine Oma zu mir.

„Jetzt kommt kein Zug mehr.“

Meine Oma, als sie nach Hause wollte

Geglaubt habe ich das natürlich nicht und dennoch mag der Gedanke, dass kein Zug mehr kommen könnte, entscheidend für den Verlauf der folgenden Geschichte gewesen sein. Stundenlang steht meine Oma mit mir als fünfjähriges Kind am Bahnhof von Neunkirchen am Sand, weil ich unbedingt Züge beobachten will. Neunkirchen liegt zwanzig Kilometer östlich von Nürnberg an der zweigleisigen nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecke nach Bayreuth. Hier zweigt eine eingleisige Nebenstrecke ab. Ihre Zukunft ist ungewiss, denn in den letzten Jahren hat die Deutsche Bundesbahn viele Nebenstrecken ausgedünnt, stillgelegt und abgebaut.

Die zehn Kilometer lange Nebenbahn folgt immer dem Bach Schnaittach und verbindet drei fränkische Gemeinden mit dem europäischen Eisenbahnnetz: Simmelsdorf, Schnaittach und Neunkirchen. Die sechs Stationen heißen Simmelsdorf-Hüttenbach, Hedersdorf, Schnaittach Markt, Rollhofen, Speikern und Neunkirchen am Sand. Dort können Reisende in einen Zug der Hauptstrecke umsteigen: entweder westlich über Lauf nach Nürnberg oder östlich über Hersbruck nach Neuhaus. Einige Fahrten verkehren umsteigefrei von Simmelsdorf nach Nürnberg und zurück.

Reisekultur anno 1971

Mit meinen Eltern und meinem Bruder wohne ich direkt gegenüber der Endstation dieser Strecke in Simmelsdorf. Von meinem Kinderzimmer aus habe ich einen guten Blick auf den kleinen Bahnhof: sechs Weichen, zwei Bahnsteiggleise, zwei Ladegleise und ein zweiständiger Lokschuppen. Viel Betrieb ist nicht: Den Zugverkehr am Wochenende hatte die Bundesbahn im Jahr 1984 eingestellt und durch Busse ersetzt. „Werktags außer samstags“ pendelt elfmal täglich ein Dieseltriebzug der Baureihe 614 zwischen Simmelsdorf und Neunkirchen. Ein solcher Triebwagen besteht aus drei oder vier Wagen, die durchgehend begehbar sind: vorne und hinten jeweils ein motorisierter Endwagen mit Führerstand und in der Mitte ein oder zwei antriebslose Mittelwagen. Die Farbgebung der ab dem Jahr 1971 gebauten Fahrzeuge spiegelt den damaligen Zeitgeist wider. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Festnetztelefone, die in den 1970er Jahren unter anderem wahlweise in kieselgrau, farngrün und hellrotorange erhältlich waren. Genauso sind auch die Züge gestaltet: Außen sind die Fahrzeuge orangerot-kieselgrau lackiert, innen sind die Sitzbänke in der zweiten Klasse im Nichtraucherbereich mit dunkelgrünen und im Raucherbereich mit orangeroten Stoffen gepolstert. Für eine Nebenbahn bieten die luftgefederten Züge einen hohen Fahrkomfort. Ganz abgesehen von der ersten Klasse, wo es Abteile mit je sechs dick gepolsterten, blau gestreiften Plüschsitzen und weißen Kopfkissen gibt, die sich zu einer Liegefläche herausziehen lassen.

Planmäßig fuhr die Baureihe 211 nur bis zum Jahr 1984 mit Reisezügen nach Simmelsdorf. Der Einsatz vor…

… und hinter einem Silberling-Wendezug, noch dazu mit einem „Hasenkasten“-Steuerwagen wie hier Anfang 1991 ist eine Ausnahme.

Klassisch reist man im Nahverkehr der Bundesbahn der 1980er Jahre deutlich rustikaler auf roten Kunstleder-Sitzbänken in einem der über 5.000 Silberlinge. Den Spitznamen Silberling verdanken die Fahrzeuge ihrem Wagenkasten aus blankem, nicht rostendem Edelstahl. Die Lokomotiven sind zumeist ozeanblau-beige lackiert – die Bundesbahn zeigt sich einerseits in einem strengen und konservativen Farbschema, andererseits solide und zuverlässig. Die Züge fahren „bei jedem Wetter“ und „pünktlich wie die Eisenbahn“. Nur gelegentlich schiebt eine Diesellok der Baureihe 211 solch eine aus vier Silberlingen bestehende Zuggarnitur nach Simmelsdorf und zieht sie zurück nach Neunkirchen.

Güter gehörten auf die Schiene

Die Baureihe 211 ist in den 1980er Jahren der Klassiker auf den Nebenbahnen Westdeutschlands und zieht die Güterzüge nach Simmelsdorf. Sie verkehren montags bis freitags am Vormittag, so dass ich sie nur in den Schulferien beobachten kann. Wenn ich aus der Schule komme, kann ich anhand der blanken Schienenköpfe sehen, welche der sonst verrosteten Gleise von der Rangierlok befahren wurden.

Pauli, der Lebensgefährte meiner Paten-Tante, ist von Beruf Lokführer und fährt auf der Diesellok der Baureihe 211 mit Güterzügen auch nach Simmelsdorf. Als ich etwa sieben Jahre alt bin, kommt er an einem Ferientag mit einem kurzen Güterzug mit quietschenden Bremsen an Gleis 1 zu stehen. Der Rangierer kuppelt die Lok vom Wagenzug ab und Pauli fährt mit ihr vom Zug weg, um sie über das zweite Gleis an das andere Zugende umzusetzen. Als er am Fenster meines Zimmers vorbeifährt, winkt er von seinem hohen Führerstand zu mir herüber. Ich ziehe meine Schuhe an und renne hinüber zum Bahnhof. Der Rangierer hebt mich mit beiden Händen hinauf auf den hohen Führerstand und ich darf während des Rangierens im Bahnhof auf der Lok mitfahren.

Der Frachtverkehr wird zur damaligen Zeit über zwei Gütergleise abgewickelt. An ein Gleis sind das große Lagerhaus der BayWa sowie der Ladehof mit Kopf- und Seitenrampe angeschlossen. Der Name BayWa kommt von Bayerische Warenvermittlung und ist ein genossenschaftlich organisierter Landhandel. Bauern können dort ihre Erzeugnisse zur Vermarktung anliefern oder Saatgut, Dünger, Viehfutter, Pflanzenschutzmittel und Landmaschinen kaufen. Am anderen Gleis steht ein Kalksilo. Der Kalk wird mit Silo-Lastwagen angeliefert und von oben in zweiachsige Schüttgutwagen mit Schwenkdach gefüllt. Der Güterverkehr in Simmelsdorf findet im Wechsel der Jahreszeiten statt. Während der Getreideernte warten die Bauern mit ihren Traktoren und Anhängern in einer langen Schlange entlang der Bahnhofstraße, damit sie das Korn bei der BayWa in einen Schacht kippen können. Dieses wird von oben in zweiachsige Schüttgutwagen mit Dach gefüllt. Die BayWa erhält auch gedeckte Güterwagen. An der Laderampe wird Holz auf Rungenwagen geladen. Im Winter liefert die Bundesbahn Streusalz und Steinkohlebriketts an. Nur für wenige Jahre, etwa von 1989 bis 1991, befindet sich am Streckenende eine Umfüllstation für Flüssiggas. Dazu werden etwa 25 Meter Gleis am Streckenende samt Prellbock umzäunt und eine Gleissperre gebaut, die umgelegt werden muss, damit die vierachsigen weißen Gaskesselwagen mit der typischen orangefarbenen Bauchbinde durch das Tor zugestellt und abgeholt werden können.

Nachdem Pauli und der Rangierer leere und beladene Wagen ausgetauscht, den Zug zusammen rangiert und zur Abfahrt in Gleis 1 bereitgestellt haben, heult der Dieselmotor der Lok auf und Pauli verabschiedet sich mit einem Pfiff Richtung Neunkirchen.

Gleisplan des Bahnhofs Simmelsdorf zwischen 1986 und 1988: Über das oben abgebildete Gleis sind BayWa, Ladehof sowie Kopf- und Seitenrampe erreichbar. An das unten abgebildete Gleis sind Lokschuppen und Kalksilo angeschlossen.

Wenn sich im Herbst die Blätter der Bäume bunt färben, liegen im Ladehof riesige Berge von Zuckerrüben, die ein Radlader in offene Güterwagen füllt (1990).

Von Zeit zu Zeit kommen außergewöhnliche Frachten nach Simmelsdorf. Für eine neue Stromleitung hinter unserem Wohnhaus werden die dafür benötigten Betonmasten mit der Eisenbahn angeliefert und an der Rampe entladen (1991).

Altrot waren die Lokomotiven der Baureihe 211 bei Auslieferung lackiert. 211 022 trägt 1992 beim Rangieren in Simmelsdorf noch ihr altes Farbkleid von 1961.

Her mit der Kohle! Überwiegend setzt die Bundesbahn ozeanblau-beigefarbene Maschinen ein. 211 044 schiebt 1992 einen Wagen in den Ladehof.

Ab 1987 war mit dem neuen Farbkonzept der Bundesbahn wieder rot angesagt, genauer: orientrot. 290 384 rangiert im Jahr 1992 in Simmelsdorf.

Im Jahr 2013 ist der Güterverkehr eingestellt, die Gleise sind abgebaut, die BayWa ist abgerissen. Grün erobert den ehemaligen Bahnhof.

Alle reden vom Wetter, die Bundesbahn nicht: Eine Lok der Baureihe 211 rangiert im Winter 1990 am Kalksilo.

211 050 ist im Februar 1991 mit einem Flachwagen in Simmelsdorf angekommen und setzt gerade um. Gleich wird sie ihn an die Kopf- und Seitenrampe schieben, damit die Ladewagen für die BayWa entladen werden können.

Ein Güterzug, bespannt von 211 060, verlässt Simmelsdorf im Herbst 1991.

Symptome einer sterbenden Bahnlinie

Ein besonderes Erlebnis für mich sind Gleisbauarbeiten und die dann verkehrenden Spezialzüge. Im April 1988 werden mit einem gelben Eisenbahndrehkran eine Weiche und ein Teil des Silogleises erneuert. Gleichzeitig werden zwei marode Weichen und der nicht mehr benutzte Gleisanschluss zum Lokschuppen abgerissen. Zwei Jahre später, im März 1990, erneuert die Bundesbahn das zweite Bahnsteiggleis und verkürzt es. Nach jedem Umbau wird der im kleinen Stellwerk von Simmelsdorf hängende Gleisplan angepasst. Schwarze Linien zeigten den aktuellen Gleisverlauf. Der alte Gleisverlauf wurde mit weißem Klebeband überklebt. Anhand der durchschimmernden schwarzen Linien kann ich erkennen, dass der Bahnhof früher etwa doppelt so viele Gleise und Weichen hatte. So ist der Niedergang der Nebenbahn auch für mich als Kind ersichtlich. Mit jeder Baumaßnahme werden Gleise um einige Meter gekürzt oder abgebaut. Im Jahr 1986 baut die Bundesbahn das zweite Gleis im Ladehof sowie den Gleisanschluss zum Güterschuppen ab. Der Güterschuppen selbst wird im Winter 1990/91 abgerissen.

Für die Erneuerung von Gleis 2 liefert 365 635 am 1. März 1990 neue Schienen auf speziellen Langschienenwagen an.

Am 5. März 1990 wird Gleis 2 zunächst mit einem Kran komplett abgebaut und die Gleisjoche werden auf Flachwagen verladen.

Blick in die andere Richtung: Eine Lok der Baureihe 360 ist mit fünf Wagen Schotter eingetroffen, damit das neue Gleis 2 eingeschottert werden kann.

Anfang 1992 folgt nach der Einstellung der Kalkverladung der Abriss des Kalksilos. Das erst vier Jahre zuvor erneuerte Silogleis wird abgebaut und abtransportiert.

Aufgrund des geringeren Güteraufkommens verkehren die Güterzüge ab 1993 nur noch zweimal pro Woche. Immer dienstags und donnerstags fährt der in der Eisenbahnersprache als Übergabe bezeichnete Güterzug vormittags von Neunkirchen am Sand nach Simmelsdorf und kurze Zeit später wieder zurück nach Neunkirchen. Wenn die ab 1992 eingesetzte Diesellok der Baureihe 290 keine Wagen mehr bringt, sondern nur Wagen mitnimmt, bin ich traurig. Denn solange im Bahnhof ein Güterwagen steht, bedeutet dies, dass der letzte Zug noch nicht abgefahren ist.

Anfang 1992 wird das Kalksilo abgerissen.

Zukunft braucht Herkunft

An Neujahr 1994 tritt die erste Stufe der Bahnreform in Kraft. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands werden Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn entschuldet und in das privatwirtschaftlich organisierte, in Bundesbesitz befindliche Unternehmen Deutsche Bahn AG überführt. „Zukunft braucht Herkunft“, verkündet der Vorstandsvorsitzende Heinz Dürr. Doch damit hat er nur die Bundesbahn gemeint. Das Gesundschrumpfen geht weiter, auch bei der Schnaittachtalbahn: Am 26. September 1994 stellt die Deutsche Bahn AG den Güterverkehr auf der Schiene nach Simmelsdorf komplett ein. Was bleibt, ist der Personenverkehr.

Der letzte Güterzug ist abgefahren: Gesperrtes Gleis in Simmelsdorf im Sommer 1995.

Die Eisenbahn in Simmelsdorf bestimmt meinen Alltag. Wenn mein Freund Daniel und ich im Sommer im Schrebergarten seiner Großeltern am Bahnhof spielen und die zwei Boxermotoren des Triebzuges aufheulen, ist das der Moment, als gegen sechs Uhr abends die erste der beiden Zuggarnituren auf das zweite Bahnsteiggleis rangiert wird. Der Zug wird dort über Nacht zur Batterieladung an den Strom angeschlossen. Lokführer und Schaffner trinken vielleicht in der Bahnhofsgaststätte noch ein Feierabendbier und schlafen in den Übernachtungsräumen des Lokschuppens. Auch für mich ist es dann Zeit, nach Hause zu gehen. Im Laufe der Jahre habe ich so eine persönliche Bindung zum Verkehrsmittel Eisenbahn und speziell zur Schnaittachtalbahn entwickelt.

Einsteigen ohne Umsteigen: Die Karlsruher Stadtbahn liefert dem Autor viele Inspirationen für die Zukunft der Schnaittachtalbahn (Eppingen, 1997).

Ein Hoch auf den gelben Wagen

Während meiner gesamten Kindheit und Jugend bin ich Außenseiter, Anders- und Querdenker. Schon als Kind lerne ich, dass das, was andere tun und denken, nicht richtig sein muss und dass man in der Welt auch als Einzelner etwas bewegen kann. Ich wurde im Jahr 1980 – dem Gründungsjahr der Grünen – geboren und wachse mitten in der Ökobewegung auf. Mein Vater ist während meiner Kindheit aktives Mitglied bei den Grünen. Gefühlt jedes Wochenende tackern wir zusammen mit anderen skurrilen Menschen dieser jungen Partei, welche – so ein Wahlplakat – die Erde von ihren Kindern nur geborgt haben, in irgendeiner Garage Plakate auf Plakatständer. Mit vollbärtigen Männern, die Schafe züchten oder ihre Autos mit Aufklebern „Atomkraft – nein danke!“ schmücken. Und mit gleichberechtigten Frauen mit Doppelnamen, deren Kinder ausgefallene Vornamen haben. Wir verbringen unsere Zeit auf Bürgerinnen- und Bürgersteigen an Infoständen für „Das bessere Müllkonzept“ und demonstrieren beim Eichelbergfest gegen ein Munitionsdepot und eine Mülldeponie. Unsere Wochenendausflüge führen nach Wackersdorf in der Oberpfalz, wo wir auf einer Großdemo gegen die im Bau befindliche Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstoffe demonstrieren. Mein Vater engagiert sich durch seine Mandate im Gemeinde- und Kreisrat bei den Grünen auch für den öffentlichen Nahverkehr und besitzt darüber eine umfangreiche Sammlung von Fachartikeln und Zeitungsausschnitten. Eine Schrift, die mich besonders beeindruckt, ist Nahverkehr der Zukunft, herausgegeben vom Zentrum Arbeit Technik und Umwelt e. V.. Sie berichtet über eine gleichnamige Veranstaltung mit Podiumsdiskussion, die im April und Mai 1989 in Erlangen und Nürnberg stattfindet.

Plakat der Grünen zur Bundestagswahl 1983 [73]

Inspirationen vom Straßenbahn-Papst

Besonders der Beitrag von Dieter Ludwig, damals Werk- und Betriebsleiter der Karlsruher Verkehrsbetriebe, inspiriert mich sehr. Während die Deutsche Bundesbahn davon ausgeht, dass erst die Kunden kommen müssen und man dann auch das Angebot verbessern könne, geht er den umgekehrten Weg:

„Wir haben Marketing gemacht und dies an die allererste Stelle gestellt. Denn Marketing heißt ja eigentlich nichts anderes, als sich die eigenen Leistungen einmal mit den Augen seiner Kunden anzuschauen und sich dann fragen, warum der sie nicht benutzt.

Da kommen natürlich auch Selbstverständlichkeiten raus. (...) Aber es kam eben auch für uns überraschend heraus (...) daß es den Fahrgast nicht interessiert, ob er nun eine Gemarkungsgrenze überwinden muß, weil er von der Gemeinde A zur Gemeinde B fuhr oder vielleicht sogar in ein anderes Bundesland und es hat ihn auch nicht interessiert, ob er mit 750 V Gleichstrom oder mit 15 kV Wechselstrom gefahren wird. Das muß man alles erkennen, daß man allmählich begreift, daß Kundennutzen ganz oben steht. (…)

Wir haben früher Beförderungsfälle abgefertigt. Das heißt nach Statistik heute immer noch so. Wir fertigen Beförderungsfälle ab und wir müssen begreifen, daß wir Kunden bedienen und daß der Kunde eigentlich vorgibt, wann er fährt. Den interessiert unser Umlauf nicht. Der will selbst sagen, wann er wegfährt und noch überraschender, er will sagen, wohin er fährt.“ (…)

Das Karlsruher Modell

Dieter Ludwig schildert weiter, wie er dies in Karlsruhe gelöst hat. Dort liegt die Innenstadt knapp drei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Wer beispielsweise von Bretten in die dreißig Kilometer entfernte Karlsruher Innenstadt fahren wollte, musste erst mit dem Bus zum Bahnhof Bretten fahren, dann mit der Bundesbahn zum Karlsruher Hauptbahnhof, dort umsteigen in die Straßenbahn und für jedes Verkehrsmittel eine extra Fahrkarte kaufen. „Das ganze Ding dauert fast eine Stunde. Man reist sehr abwechslungsreich, aber man reist selten, und das wollten wir verändern.“ Er erzählt, wie er das Problem gelöst hat:

„Wir haben uns ein Fahrzeug zusammengebastelt (…) mit dem wir eben als Straßenbahn fahren können, durch Fußgängerzonen, dann fahren wir als Landeseisenbahn vor die Stadt und dann auf den Bundesbahnstrecken als Deutsche Bundesbahn und draußen wieder als Straßenbahn, wo´s passt. Und der Fahrgast merkt das gar nicht. Der kommt nur ganz rasch im gleichen Wagen mit der gleichen Fahrkarte dorthin, wo er hin will. Und auf einmal kriegen Sie plötzlich steigende Fahrgastzahlen und auf einmal wird´s wirtschaftlich, und wir brauchen über Defizite nicht sprechen, weil die Kosten dann tragbar sind.“ (…)

Freude am Fahren: Unterwegs in der Karlsruher Stadtbahn mit Panoramafenstern, Vorhängen, Armlehnen, Teppichboden, Tischen und Klimaanlage (1997).

An der Crossing-Plattform in Ettlingen Stadt halten im Frühjahr 1998 Stadtbahn und Zubringerbus Tür an Tür. Das Bahnsteigdach schützt bei Regen.