Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Erfahren - Erinnern - Bewahren. Schriftenreihe des Zentrums für Erinnerungskultur und Geschichtsforschung

- Sprache: Deutsch

Hanna Dalvai, verehelichte Goldmann, geboren am 18. Februar 1920 in Salurn an der südlichen Grenze der Provinz Bozen, hat in späteren Jahren als reife Frau ihre Erinnerungen an ihre kargen Kindheits- und Jugendjahre im Südtiroler Unterland (u.a. bei der gestrengen Tante Lora) niedergeschrieben. Sie erzählt anschließend auch von ihren Erfahrungen "fern von daheim" (u.a. als "donna di servizio" in Mailand) und berichtet über ihre abenteuerliche Reise – nach dem Zweiten Weltkrieg – über den Brenner zu ihrem in Österreich lebenden Mann. Dort standen beide allerdings vor dem Nichts und waren gezwungen, fünf Jahre lang in einem Flüchtlingslager in Eichat bei Absam mit ihren inzwischen zwei Kindern zu leben. Über diese schweren Jahre schreibt Hanna Goldmann ebenso eindrucksvoll wie über ihre unsagbare Freude, dann in Innsbruck in der Heilig-Jahr-Siedlung endlich eine Unterkunft zugewiesen bekommen zu haben, wo sie ihr weiteres Leben verbrachte.Brigitte Mazohl, em. Professorin für Österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck, hat diese Texte bearbeitet, mit Fußnoten versehen und im Anhang Auszüge aus zwei Interviews veröffentlicht, die sie im Jahr 2018 mit der damals 98-jährigen Hanna Goldmann geführt hatte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HANNA GOLDMANN

DIE BEDECKTE HALSGRUBE

ERINNERUNGEN AUS DEN JUGENDJAHREN EINER SÜDTIROLERIN

HERAUSGEGEBEN, EINGELEITET UND BEARBEITET VON BRIGITTE MAZOHL

Erfahren – Erinnern – Bewahren EEB

Schriftenreihe des Zentrums für

Erinnerungskultur und Geschichtsforschung

herausgegeben von

Gunda Barth-Scalmani / Hermann J. W. Kuprian / Brigitte Mazohl

Band 9

Hanna Goldmann

Die bedeckte Halsgrube

Erinnerungen aus den Jugendjahren einer Südtirolerin

Herausgegeben, eingeleitet und bearbeitet von Brigitte Mazohl

Universitätsverlag Wagner

© 2021 Universitätsverlag Wagner Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck

E-Mail: [email protected]

Internet: www.uvw.at

ISBN 978-3-7030-6557-6

Umschlaggestaltung und Satz: Universitätsverlag Wagner/Maria Strobl – www.gestro.at

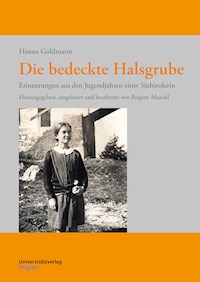

Umschlagabbildung: Hanna Goldmann als heranwachsendes Mädchen, ca. 1931 (Privatbesitz)

Alle Abbildungen im Innenteil aus Privatbesitz.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.uvw.at

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die bedeckte Halsgrube

Kindheit und frühe Jugend in Südtirol in der Zwischenkriegszeit (1920–1935)

Fern von Daheim. Lehr- und Wanderjahre

Anhang

Interview mit Hanna Goldmann am 2. Mai 2018

Auszüge aus dem Interview mit Hanna Goldmann am 4. Juni 2018

Literaturhinweise

Genutzte Webseiten

Quellenverzeichnis

Karte: Lebensstationen von Hanna Goldmann

Einleitung

Das historische Interesse für die Welt unserer Mütter und Väter

Das Interesse der Geschichtswissenschaft am „Jahrhundert unserer Mütter und Väter“ hat in den letzten Jahren stark zugenommen.1 Unter dem Titel „Zerrissene Leben“ präsentierte der deutsch-amerikanische Historiker Konrad H. Jarausch (geboren 1941) auf der Grundlage von rund 80 persönlichen Lebensberichten eine „kollektive Biografie“ von zwischen 1918 und 1933 geborenen Deutschen, die ebenso prominente Persönlichkeiten (wie etwa Bundeskanzler Helmut Schmidt oder die Schriftstellerin Christa Wolf)2 wie „ganz normale“ Leute (wie die Telefonistin Edith Schöffski oder den Ingenieur Robert Neumaier)3 umfasste, denen im Rahmen des Buches „eine Stimme“ gegeben werden sollte.4 Der Fokus lag dabei zwar auf dem Umgang dieser Generation mit der Erfahrung von Nationalsozialismus, (Zweitem) Weltkrieg und Nachkriegszeit; doch durch den Blick auf ihre Jugendjahre und Vorfahren, auf die Prägung durch Großeltern und Eltern wurde auch die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in die Betrachtung mit einbezogen. Als Quellen dienten dem Historiker dabei neben lebensgeschichtlichen Interviews auch die schriftlichen Hinterlassenschaften der von ihm präsentierten Personen – die Welt der „Mütter und Väter“ sollte auf diese Weise lebendig gemacht werden.

Das dramatische 20. Jahrhundert hat Historikerinnen, Schriftstellerinnen und/oder Journalistinnen aber auch zunehmend dazu veranlasst, den Spuren der eigenen Familie nachzugehen, um deren Wirkung auf die jeweils eigene Biografie zu durchleuchten. Beispielhaft sei hier auf zwei Arbeiten verwiesen, die beide für dieses in der Geschichtswissenschaft relativ junge Genre stehen können, das in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Ein Jahr vor Jarauschs kollektiver Biografie erschien unter dem Titel „Was Du nicht erzählt hast. Meine Familie im 20. Jahrhundert“ eine Studie des britischen Historikers Mark Mazower (Jahrgang 1958) über die Geschichte seiner Familie, insbesondere seines jüdisch-russischen Großvaters Max, der bis zu seiner Flucht nach England ein Doppelleben als honoriger Bürger und marxistischer Revolutionär geführt hatte, und dessen Ehefrau Frouma Tourmarkine – deren Schicksal ihm bis zu dem Zeitpunkt, da er sich auf die Suche begeben hatte, weitgehend unbekannt gewesen war und in dem er die wechselhafte Geschichte eines ganzen Jahrhunderts gespiegelt sah.5 Dass in der Familie über so vieles geschwiegen wurde, der Großvater selbst für seine Erlebnisse keine Worte fand, und selbst dessen unehelicher Sohn André, Mazowers Stiefonkel, „so gut wie unsichtbar“ blieb, hat Mazower dazu bewegt, seinen Vorfahren ihre Lebensgeschichte zurückzugeben.6 Das 20. Jahrhundert erschloss sich für Mazower anhand des vertieften Eintauchens in die Geschichte der eigenen Vorfahren.

Im Gegensatz zu Mazowers Familiengeschichte, die sich von Russland über Ägypten bis England erstreckt, bewegt sich das zweite Beispiel im engeren Umfeld von Südtirol. Lilli Gruber (geboren 1957, Südtiroler Journalistin beim italienischen Privatsender La7 in Rom) machte sich, nachdem sie auf die Tagebücher ihrer Urgroßmutter Rosa Tiefenthaler, verehelichte Rizzolli, gestoßen war, ebenfalls daran, die Geschichte dieser ungewöhnlichen Frau und ihrer Tochter Hella in den schwierigen Jahren des Ersten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit in Südtirol aufzuschreiben. Mit dem bezeichnenden Titel „Das Erbe: Die Geschichte meiner Südtiroler Familie“ sieht auch Gruber die langfristige Wirkmächtigkeit der Erfahrungen und Erlebnisse von Urgroßeltern, Großeltern und Eltern bis in die jeweils eigenen Biografie hinein – sie will daher dazu beitragen, dank eines tieferen Verständnisses für die ihr vorangegangenen Generationen und deren Lebenswelten auch die eigene Gegenwart besser zu verstehen.7

Sogar als literarisches Genre ist, wie die Romane von Annie Ernaux zeigen, die Aufarbeitung der Geschichte von Familienangehörigen zum besseren Verständnis der eigenen Biografie populär geworden.8 Die französische Intellektuelle (Jahrgang 1940) analysiert in nüchtern-sachlicher Prosa die ihr nahe gestandenen Personen, besonders eindrucksvoll im Roman „Eine Frau“, in der sie sich mit der Geschichte ihrer Mutter auseinandersetzt.9 Ihr Anliegen ist es in all ihren Erzählungen, im „individuellen Gedächtnis“ das „kollektive Gedächtnis“ aufzuspüren, um so „die Geschichte mit Leben füllen.“10

Bemerkenswert ist, und damit kann eine Brücke zu den hier präsentierten Erinnerungen geschlagen werden, dass Ernauxs Texte vielfach auf der akribischen Beschreibung von Fotografien gründen, hinter denen sie das Sosein der betrachteten Person in jenem einzigartigen, von der Kamera festgehaltenen Moment erfassen kann.

Hanna Goldmann und ihre Erinnerungen

Die von Johanna (Hanna) Goldmann, geborene Dalvai, geschriebenen Erinnerungen maßen sich nicht an, literarische Qualitätskriterien zu erfüllen – sie sind in einer schlichten, doch sehr lebendigen und persönlichen Sprache gehalten, in die sich manche dialektale Färbungen mischen. Dennoch lässt die Autorin, der der Zugang zu höherer Schulbildung versagt geblieben war, wohl mehr unbewusst als bewusst hinter den jeweiligen individuellen Persönlichkeiten ihrer Familie ebenfalls das Zeittypische erahnen. Die Geschichte ihrer Familie präsentiert sich auf diese Weise nicht nur als individuelles Einzelschicksal, sondern fängt exemplarisch das Bild der bäuerlich-kleinbürgerlichen Welt in Südtirol vom späten 19. Jahrhundert bis zur unmittelbaren Nachkriegszeit ein.

In den Beschreibungen der Familien Dalvai und Damian (so der Name der mütterlichen Seite) spiegelt sich – gewissermaßen aus der Mikroperspektive – die allgemeine Geschichte Südtirols wider:11 Die karge bäuerliche Welt der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die unmittelbaren Folgen des Krieges, das Trauma der plötzlichen Zughörigkeit zu Italien, das Verbot deutschsprachiger Schulen und die im Geheimen betriebenen „Katakombenschulen“, die Ressentiments, denen die Familie als „Dableiber“ in der Optionszeit ausgesetzt war, die alles beherrschende Rolle von Religion und Kirche, die rigiden sozialen Normen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt waren, das patriarchale Frauenbild und die ersten Versuche, aus demselben auszubrechen, nicht zuletzt die unfassbare Armut und die rauen Lebensbedingungen, unter denen die Menschen, nur zwei bis drei Generationen vor unserer Zeit, leben mussten – all das wird aus der Sicht einer sensiblen Frau, die all das hinter sich lassen wollte und hinter sich gelassen hat, lebendig.

Auch Hanna Goldmann hat ursprünglich Fotografien ihrer Familie zum Anlass genommen, um anhand von ihnen die Charakterisierung einzelner Personen bzw. bald auch die Geschichte ihrer Familie und ihre eigene Geschichte aufzuschreiben.

Die Sehnsucht der jungen Frau nach Bildung und nach einem besseren Leben, als es das ihrer Eltern und Großeltern gewesen war, war das bestimmende Motiv ihres Lebens. Geprägt von der Lektüre zahlreicher Hefte der „Gartenlaube“, einem Vorläuferblatt moderner Illustrierter, der Romane von Fjodor Michailowitsch Dostojewski und Lew Nikolajewitsch Tolstoj, vor allem aber der Gedichte von Heinrich Heine,12 griff sie auch selbst immer wieder zur Feder, verfasste Gedichte und Kurzgeschichten und beschriftete zunächst ausführlich die Fotos ihrer Familienangehörigen. Diese ersten literarischen Gehversuche mündeten schließlich in eine konsistente Erzählung über ihre Familie und ihre Kindheit, fortgesetzt wenige Jahre später von den Erinnerungen an ihre „Lehr- und Wanderjahre“, in denen sie über ihre Erlebnisse „fern von daheim“ und schließlich von der harten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Tiroler Flüchtlingslager berichtet, wo sie mit ihren ersten beiden Kindern und ihrem Mann fünf Jahre lang gelebt hat.

Geboren am 18. Februar 1920 als älteste Tochter einer Dorfschullehrerin aus Tiers im Eisacktal und eines Kellermeisters und späteren Postausträgers aus Gfrill oberhalb von Salurn im Südtiroler Unterland13 fürchtete sie nichts mehr als „in Dienst“ gehen zu müssen, als Hausmädchen möglicherweise bei einer italienischen Familie in Oberitalien, wie es im damaligen Südtirol für unbemittelte Mädchen aus bäuerlichen Familien durchaus üblich war, und was sie selbst auch kurzfristig leidvoll erfahren musste.

Dank des Besuchs einer – in der faschistischen Ära verbotenen – Handelsschule fand sie, die sich schon als junges Mädchen eine „höhere“ Bürotätigkeit erträumt hatte, bald Anstellungen als Bürokraft und Buchhalterin, bis sie ihren späteren Mann, Herbert Goldmann, einen aus Böhmen stammenden Angehörigen der Deutschen Wehrmacht, kennenlernte und (im Jahr 1944) in Südtirol heiratete. Infolge dieser Heirat mit einem nach dem Krieg staatenlos gewordenen Deutsch-Böhmen verlor die junge Frau, die bald ihr erstes Kind gebar, ihre italienische Staatsbürgerschaft, worauf sie im Spätsommer 1946 über den Brenner nach Österreich zu ihrem Mann flüchtete und dort mit ihm gemeinsam vor dem Nichts stand. Die schweren Jahre im Flüchtlingslager in Eichat bei Absam in Nordtirol schildert sie auf eindrucksvolle Weise, ebenso wie die große Erleichterung und Freude darüber, dass der jungen Familie nach fünf Jahren als nahezu mittellosen Flüchtlingen in der sogenannten Heilig-Jahr-Siedlung im Westen von Innsbruck eine Wohnung zur Verfügung gestellt wurde, in der Hanna Goldmann bis zu ihrer Übersiedlung in das Seniorenheim Lohbach der Innsbrucker Sozialen Dienste im Sommer 2020 lebte.

Ein Zeitungsartikel in der Tiroler Tageszeitung hatte früh schon mein Interesse an der Lebensgeschichte dieser Frau geweckt.14 Ein Zufall brachte mich dem Vorhaben, mehr über sie zu erfahren, näher: Ich lernte in völlig anderem Zusammenhang Helmut Goldmann kennen, der, wie sich bald herausstellte, Hanna Goldmanns Neffe war. Dies war der Augenblick, da ich mit dem Wunsch auf ein persönliches Interview an sie herantrat, das sie mir bereitwillig gewährte.

Im Rahmen des „Zentrums für Erinnerungskultur und Geschichtsforschung in Innsbruck“,15 in dessen Reihe der vorliegende Band erscheint, zählt es zu unseren Anliegen, interessante Quellen zu individuellen Biografien aus dem Alttiroler Raum mittels Hinterlassenschaften, Briefen oder eben auch Interviews für die Nachwelt zu erhalten, zu erschließen und, wenn möglich, auch in gedruckten Publikationen zu veröffentlichen

In erstaunlicher geistiger Frische und Präsenz – sie war am 18. Februar 2018 bereits 98 Jahre alt geworden – gab mir Hanna Goldmann in zwei aufgezeichneten Gesprächen Einblick in ihre Lebensgeschichte. Zusammenfassungen dieser Interviews werden im Anhang wiedergegeben.

In der Folge dieser Gespräche vertraute sie mir bald auch ihre Schriften an, überließ mir ihr dicht beschriebenes Fotoalbum sowie ihre später geschriebenen Erinnerungen, deren Lektüre mich dazu anregte, die Texte zu bearbeiten und in der vorliegenden Form als Publikation einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen.

Die vorliegenden Texte bestehen aus zwei Teilen: Der erste Teil „Die bedeckte Halsgrube. Kindheit und frühe Jugend in Südtirol in der Zwischenkriegszeit (1920–1935)“ setzt sich einerseits aus Schilderungen der Familie zusammen, die in einem frühen Fotoalbum festgehalten wurden (1981–1986), andererseits aus später (2000) verfassten, in sich geschlossenen Erinnerungen an die Familie und an die eigene Kindheit. Der zweite Teil „Fern von daheim. Lehr- und Wanderjahre“ wurde im Jahr 2002 niedergeschrieben und behandelt Hannas Zeit als Mädchen und junge Frau, einschließlich der Jahre im Flüchtlingslager bis zum Einzug in die eigene Wohnung in der Heiligjahrsiedlung, umfasst also die Jahre 1934 –1951.

Abgesehen von den Einschüben von Texten des Fotoalbums in den ersten Teil der Erinnerungen, die jeweils durch eckige Klammern gekennzeichnet sind, wurden von mir keine redaktionellen Veränderungen vorgenommen – gelegentlich wurden Passagen, die heute noch lebende Verwandte betreffen, weggelassen. Die Namen von Personen wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, abgekürzt (mit Großbuchstaben) wiedergegeben. Schreibweise, Orthografie und Zeichensetzung wurden beibehalten, dialektale Wendungen und Dialektausdrücke, wenn nötig, in Klammern bzw. in Fußnoten aufgelöst. Von mir eingefügte Textpassagen wurden ebenfalls durch eckige Klammern gekennzeichnet.

Im Anhang werden die beiden Interviews vom 2. Mai und 4. Juni 2018 wiedergegeben, wobei das erste im Wesentlichen den Aufzeichnungen folgt, während das zweite überall da, wo es zu Wiederholungen kam, mehrfach gekürzt wurde. Die Person Hanna Goldmann, die zu diesem Zeitpunkt bereits 98 Jahre zählte, zeigt sich hier noch sehr viel spontaner und lebendiger als in den schriftlichen Aufzeichnungen.

Abschließend ein Wort des Dankes: Gertraud Egger, vormalige Sekretärin am Kernfach Österreichische Geschichte am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie (Universität Innsbruck), danke ich für die sorgfältige Transkription der Interviews und der Texte des Fotoalbums ebenso wie für die mehrfache begleitende Lektüre des Gesamttextes. Bei meinen Kolleginnen Margret Friedrich und Gunda Barth-Scalmani (beide Universität Innsbruck) bedanke ich mich ebenfalls für ihr kritisches Gegenlesen und für ihre inhaltlichen Anregungen, Hermann Kuprian (Universität Innsbruck) für die gewissenhafte Endlektüre. Meinem Mann Christian Eugster, der das Manuskript in seiner letzten Fassung kritisch durchgesehen hat, gebührt ebenfalls ein herzliches Dankeschön. Für die Gestaltung der Südtirol-Karte danke ich meinem Nachfolger auf der Professur für Österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck, Kurt Scharr, und dem Kartographen Walter Liebhart.

Mein größter Dank gilt freilich Hanna Goldmann, die mir ihre Geschichte und ihre Erinnerungen anvertraut hat, wodurch dieses Buch überhaupt erst ermöglicht wurde. Frau Maja Thomann, Tochter von Hanna Goldmann, ist für vielfache Unterstützung in der letzten Phase der Drucklegung und für die Ermöglichung einer zusätzlichen finanziellen Subvention durch die Familie zu danken.

Dem Universitätsverlag Wagner spreche ich meinen Dank dafür aus, dass er die vom Zentrum für Erinnerungskultur und Geschichtsforschung gegründete Reihe „Erfahren, Erinnern, Bewahren“ in sein Verlagsprogramm aufgenommen und damit das Erscheinen dieses Bandes ermöglicht hat. Dieser Dank gilt besonders auch Herrn Franz Kurz, der die verschiedenen Schritte der Publikation sorgsam begleitet hat.

Innsbruck, Oktober 2020

_______________

1 Konrad JARAUSCH, Zerissene Leben. Das Jahrhundert unserer Mütter und Väter, Darmstadt 2018 (Engl. Original: Princeton 2018).

2 Ebda. S. 9.

3 Ebda. S. 416.

4 Ebda. S. 11.

5 Mark MAZOWER, Was Du nicht erzählt hast. Meine Familie im 20. Jahrhundert, Berlin 2018 (Engl. Original: New York 2017).

6 Ebda. S. 107.

7 Lilli GRUBER, Das Erbe. Die Geschichte meiner Südtiroler Familie, München 2013 (Ital. Original: Milano 2012). Lilli Gruber hat die Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte in weiteren Bänden fortgeführt: Der Sturm – die Kriegsjahre meiner Südtiroler Familie, München 2015 (Ital. Original: Milano 2014) sowie Der Verrat. Die Nachkriegsjahre meiner Südtiroler Familie, München 2019 (Ital. Original: Milano 2018).

8 In einem frühen Roman, der vor kurzem ins Deutsche übersetzt wurde, beschreibt Annie ERNAUX die Geschichte ihres Vaters, um die Verhältnisse, aus denen sie stammt, verstehen zu lernen, vgl. Annie Ernaux: Der Platz, Berlin 2019 (Franz. Original: Paris 1983). Im deutschsprachigen Raum wurde sie durch den (autobiografischen) Roman „Die Jahre“, Berlin 2017 (Franz. Original: Paris 2008) bekannt.

9 Annie ERNAUX, Eine Frau, Berlin 2019 (Franz. Original: Paris 1988).

10 Annie ERNAUX, Jahre, S. 252.

11 Vgl. zur allgemeinen Geschichte als Überblick: Brigitte MAZOHL, Rolf STEININGER, Geschichte Südtirols, München 2020.

12 Vgl. dazu ihre eigenen Ausführungen im Text.

13 Genauere Verweise dazu finden sich im Anmerkungsapparat der Erinnerungen.

14 „Fünf Jahre im Barackenlager“, Tiroler Tageszeitung Nr. 85 vom 26. März 2017.

15 Vgl. https://www.zeg-ibk.at/

Die bedeckte Halsgrube

Kindheit und frühe Jugend in Südtirol in der Zwischenkriegszeit (1920–1935)

[In diesem ersten Teil handelt es sich um Aufzeichnungen, die in den Jahren zwischen 1981 und 2000 verfasst wurden. Im Jahr 1981 legte Hanna Goldmann als erste Niederschrift ein Fotoalbum an, das sie bis 1986 fortführte; sie schilderte darin die Geschichte ihrer Herkunftsfamilien, insbesondere die der väterlichen Seite. Wenige Jahre später (im Jahr 2000) verfasste sie in einem fortlaufenden Text ihre Erinnerungen an ihre Jugendjahre anhand der Charakterisierung der wichtigsten ihr nahestehenden Menschen.

Als Vorspann zu diesen Erinnerungen wurden im Folgenden auch Textbausteine aus dem Fotoalbum wiedergegeben bzw. eingebaut, da hier sehr anschaulich die väterliche Familiengeschichte über mehrere Generationen hinweg erzählt wird. Das Schicksal eines Bergbauernhofes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird auf diese Art und Weise sehr lebendig greifbar. Und auch die mütterliche Familie wird in diesem Album kurz vorgestellt.

Es kommt dadurch gelegentlich zu zeitlichen Überschneidungen zwischen den beiden Texten; um Wiederholungen zu vermeiden, wurden die Texte des Fotoalbums stark gekürzt und es wurde, falls dadurch Lücken auftraten, auf die später geschriebenen Erinnerungen verwiesen.]

[Aus dem Fotoalbum: Die Vaterseite – Der Röllhof und seine Bewohner]16:

Der Röllhof befindet sich in Unterstein – Gfrill17 bei Salurn18 an der Sprachgrenze. Das Dorf liegt 1336 m hoch und hat lange Winter und kühle Sommer; die wenigen Einwohner – es sind nur noch 50–60 Leute, die es dort aushielten, – sprechen einen italienisch gefärbten Südtiroler Dialekt – die Dörfer „über´n Berg“ sind schon italienisch – teils schon ladinisch. In meiner frühen Kindheit war ich öfter in Gfrill mit meiner Tant Lora19 und ich habe die romantischsten Erinnerungen an meines Vaters Geburtshaus. […]. Das Dorf war […] von der Welt so ziemlich abgeschlossen, von Salurn führte ein Karrenweg hinauf, von Laag20 ein Maultiersteig und man ging von dort gute drei Stunden bis Unterstein,21 und von da noch eine halbe Stunde bis auf den „Bichl“, wo die Kirche und das Schulhaus war[en], den Widum nicht zu vergessen. […] Eine meiner frühesten Erinnerungen ist der Herd mit dem großen flackernden Feuer in der Mitte, an welchem meine Tante22 Mus23 kochte, auf der Bank saßen „die Buben“, meine Vettern, sowie meine Schwester Rita24 und ich; rund um den Herd [versammelten sich auch] die Knechte, während die Cousinen in der Stube den Tisch deckten und mit Petroleumlampen25 und Geschirr eifrig hin und her liefen. Es herrschte dort auch ein strenges Patriarchat, es gab „Weiberarbeit“ und Männerarbeit, wobei die „Weiber“, die ein recht untergeordnetes und zweitrangiges Leben führten, natürlich viel zu kurz kamen. Sie mussten, wie alle Bäuerinnen, natürlich auch auf den Feldern arbeiten und daheim ging die Arbeit dann weiter, während die Paschas sich dann ausruhen konnten. […] Mein Großvater, den ich nie gekannt habe, war angeblich ein sehr strenger, frommer aber gütiger Mann und lebte mit der, nach Aussagen meiner Mutter, recht argen Großmutter in glücklicher Ehe. Meine Tant Lora [hingegen] sagte, ihre Mutter sei eine halbe Heilige gewesen – ich weiß es nicht. Sie hatte es in dem primitiven Haushalt gewiss nicht leicht, die vielen Kinder,26 der große Hof, der schwer zu bewirtschaften war; es standen ihr aber immer ausreichend Knechte und Mägde zur Verfügung und sie sagte immer, es sei keines ihrer Kinder in einer ungebügelten Windel gewickelt worden. Acht Kinder starben in jungen Jahren,27 einige als Säuglinge, eines fiel im Alter von drei Jahren von der Ofenbank, ein Hans verunglückte mit 20 Jahren auf der Jagd. Im Ersten Weltkrieg dienten vier Söhne bei den Kaiserjägern.

Laut Ahnenpass haben die Großeltern am 3. Juni 1863 geheiratet,28 sie waren also 43 Jahre verheiratet. Nach Großvaters Tod übernahm der älteste Sohn, Karl,29 den Hof, samt allen Feldern, dem Wald und dem Hof in Laag mit den Weinbergen. Die anderen Söhne wurden mit sozusagen Nichts abgefertigt.30 [So ging es beispielsweise] Onkel Luis,31 Pächter am Nachbarhof, der einem Holzhändler gehört, wo er unter unbeschreiblichen Wohnverhältnissen mehr recht als schlecht (oder umgekehrt!) sein Leben fristete, mit einer kranken Frau (skrufulös?!),32 die ihm zehn oder zwölf, ich weiß nicht genau, Kinder gebar – er lebte in großer, aber mit Würde und Selbstverständlichkeit ertragener Armut. Dieser Hof, Eigentum eines gewissen G. aus Neumarkt, stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist jetzt nur noch eine bessere Ruine, der Stubenboden ist ganz abschüssig und schief, aber die Vertäfelung interessant, da sie durchaus mit Jagdszenen bemalt ist. Die Gfrillner Höfe waren ja früher fast durchwegs Sommersitze und Jagdhäuser der Salurner Adeligen und gingen dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit in den Besitz der jeweiligen Pächter über. Ich vergaß, dass bei fast jedem Hof eine Hauskapelle dabei ist; beim Röllhof eine zum hl. Carl33 mit einigen wertvollen alten Bildern, welche leider durch den Unverstand der jetzigen Besitzer stark beschädigt wurden. [Ein weiterer Sohn] Eduard34 war Taglöhner und verdiente sein Brot bei härtester Arbeit, was ihn aber nicht daran hinderte, [seiner Frau] trotz bitterster Armut zehn Kinder zu bescheren, neun Buben und ein Mädchen. Onkel Eduard soll zu seiner Frau recht grob gewesen sein, so dass sie einmal in Verzweiflung davonlief zu einem Nachbarn. Die Tant Lora soll gesagt haben: „Ja hat er nicht einen Stecken genommen und sie heimgetrieben?“ Was ihr Mammas lebenslangen Zorn zugezogen hat. Er starb an einer Lungenentzündung, eine Woche nachdem er zum alljährlichen Holzhacken bei Tant Lora in Kurtatsch35 war. Sie hat sich lebenslange Vorwürfe gemacht, weil sie ihn so schlecht behandelt hat, weil er a bissl [ein bisschen] betrunken angekommen ist – das vertrug sie halt nicht.

Dann war da noch der Onkel Friedl.36 Der machte sich rechtzeitig davon von der schweren Bergbauernarbeit, nachdem er ein Mädchen „ins Unglück“ gebracht hatte, die dann ihrerseits verstoßen wurde – ausbaden mussten es ja immer die Frauen. Als seine sechs Kinder schon erwachsen waren, erfuhren sie auf Umwegen von dem Halbbruder, der sich indessen zwölf (eheliche!) Kinder zugelegt hatte. Onkel Friedl ging zur Post, lebte während des Krieges in Franzensfeste37 und kam dann nach Hall,38 wo er bis zu seinem Lebensende als „Postunterbeamter“ (Geldbriefträger) lebte. Um die Schande zu kaschieren, die er über die Familie (natürlich in geringerem Maße, da ja ein Mann!) gebracht hatte, wurde ihm die Schwester vom Onkel Zuegg,39 bei dem Tant Lora lebenslang Köchin war, verkuppelt. Die arme Tante Klara! […] Das Patriarchat hatten die Söhne ja mit in die Wiege bekommen und keiner hätte je einen Finger gerührt, um seiner Frau zu helfen: „Weiberarbeit“!

Man muss wissen, dass ich vor dem Zweiten Weltkrieg 56 Cousins u. Cousinen besaß – die kann man unmöglich alle kennen.

Meinen Vater lass ich für zuletzt – so kommen jetzt noch die Tanten.40 Die weitaus interessanteste Persönlichkeit war wohl Tant Lora. Im Alter von 22 Jahren wurde sie zur Widumhäuserin41 von Onkel Zuegg, der damals als junger Gfrillner-Kurat42 fungierte. Es blieb natürlich nicht aus, dass die Leute redeten, und so musste Tant Lora gehen und an ihre Stelle kam seine Schwester Klara, eben dieselbe, die dann später dem Onkel Friedl angetraut wurde. Es zeigte sich aber, dass Tant Lora die einzige war, die des Herrn Kuraten Alkoholismus zu zügeln wusste. Der war ein seelensguter Mann, aber leider schon in jungen Jahren dem Alkohol verfallen, eine Folge, wie Tant Lora sagte, seiner Hungerjahre während des Studiums in Trient, wo billiger Wein noch am wohlfeilsten war. Also musste der Bischof 43

Anhang

Interview am 2. Mai 2018, 15–16 Uhr, in der Wohnung vonFrau Goldmann, Fischerhäuslweg 48, Innsbruck350

Brigitte Mazohl: Frau Goldmann, Sie sind Frau Dalvai, eigentlich, mit dem Mädchennamen, erzählen Sie doch bitte, wie es in Tiers ausgeschaut hat bei Ihren Eltern? Wie viel waren da Kinder und […]

Hanna Goldmann: Meine Eltern waren, also […]

Meine Eltern haben sich kennen gelernt in Gfrill bei Salurn – wissen Sie Salurn? Ober Salurn ist das auf 1.300 m, ein kleines Dorf und dort war meine Mutter Lehrerin in der Zwischenkriegszeit und dort hat sie meinen Vater kennen gelernt. Dann haben sie geheiratet und sind nach Salurn gezogen, weil in Salurn hat mein Vater eine Stelle bekommen als Kellermeister.

B.M.: Für Weinbau?

Hanna Goldmann: Ja, und nach zwei Jahren musste er sie [die Stelle] aufgeben [räuspert sich] … entschuldigen Sie, weil er hatte eine Kriegsverletzung und konnte mit der rechten Hand nicht mehr schreiben.

B.M.: Aus dem Ersten Weltkrieg?

Hanna Goldmann: Er konnte nur mehr mit der linken Hand schreiben.

B.M.: Und die Verletzung war aus dem Ersten Weltkrieg?

Hanna Goldmann: Ja, und dann sind sie auf den Mendelpass gezogen. Irgendwie hat mein Vater oben eine Stelle bekommen von eine[m] reichen Villenbesitzer, eine große Villa und da hat er als Aufseher […]. Ein großer Wald war dabei und da war er Waldaufseher, [musste] halt schauen, dass alles in Ordnung ist.

Da haben meine Eltern das dritte und vierte Kind bekommen. Meine Mutter hat beim dritten Kind ganz schwere Sachen gehabt, weil die Hebamme kam aus Fondo.351 Eine Italienerin. Und sie haben sich nicht verstanden und sie hat das schlecht gemacht. Da ist das dritte352 gestorben und die vierte und fünfte353 sind auf der Mendel geboren.

B.M.: Und Sie selber?

Hanna Goldmann: In Salurn.

B.M.: Sie sind noch in Salurn geboren?

Hanna Goldmann: Ich bin die Älteste.

B.M.: Sie sind die Älteste. Und wie lange waren sie dann am Mendelpass?

Hanna Goldmann: Da waren sie vier Jahre und dann musste der Besitzer von der Villa die Villa verkaufen. Ich denke, vielleicht wars ein Jude oder sowas und musste wegziehen.354 Da hat mein Vater die Stelle wieder verloren. Und dann haben sie sich in Gfrill, wo mein Vater her war […] beim Vater, bei ihm daheim versucht auf dem großen Hof […], ich zeige Ihnen dann ein Bild von dem Hof. Auf dem großen Hof musste er fragen, ob er dort unterkommen könnte. Aber sie sagten: „Na, sie hobn koan Platz, sie hoben koan Platz.“ [Nein, sie haben keinen Platz.]

Und dann ist meine Mutter nach Tiers gegangen und hat bei ihrer Mutter […], bei meinem Vater waren 16 Kinder und bei meiner Mutter waren sie 14.

B.M.: Ja, das war damals so.

Hanna Goldmann: Ja, und dann hat sie die Mutter gefragt, ob sie könnte […] Die Mutter hatte ein […] selber eigentlich mit Hilfe eines Maurers ein Häuschen gehabt und unten war ein Stall und da hat sie die Mutter gefragt, ob sie bei ihr wohnen könnten. Die ganze Familie stand auf der Straße, nicht direkt, aber so […]

Und dann hat die Mutter g[e]sagt, ja, wenn ihr wollt, den Stall ausbauen, den brauch ich nimmer. Tut’s den Stall ausbauen für eine kleine Wohnung, dann könnt’s [könnt ihr] einziehen, mit den vier Kindern.

B.M.: Vier Kinder waren es inzwischen.

Hanna Goldmann: Ja, vier. Das haben sie gemacht, haben schnell mit der Hilfe [von einem] Maurer und Handwerker [den Stall] ganz nett ausgebaut, eine kleine Küche, eine Stube und links und rechts je ein Schlafzimmer hatte Platz. Dort haben sie gewohnt. Aber ich war von meinem vierten Lebensjahr bei meiner Tante; das ist diese berühmte Tante Lora, die war Pfarrerhäuserin [lacht] und war dort untergebracht.355

B.M.: War die auch in Tiers?

Hanna Goldmann: Nein, die war in Kurtatsch; kennen Sie Kurtatsch?

B.M.: Ja, ja.

Hanna Goldmann: Dort hatte mein Onkel in einem Benefiz von der großen Strehlburg – die haben ein Benefiz gemacht für ältere Geistliche. Und dort hat mein Onkel eine nette Wohnung gehabt.

B.M.: Der Mann von der Tante Lora?

Hanna Goldmann: Nein, nicht der Mann.

B.M.: Der Pfarrer?

Hanna Goldmann: Ja.

B.M.: Wo sie die Häuserin war?

Hanna Goldmann: Ja.

B.M.: Aber Sie haben Onkel zu ihm gesagt?

Hanna Goldmann: Ja, das war der Onkel und sie war die Tante, und bei denen […] Und das habe ich neulich meinen Kindern erzählt und die waren so entsetzt und entrüstet, weil i[ch] g[e]sagt habe, vor dem Schlafengehen mussten wir dem Onkel die Hand küssen und sagen „Gute Nacht, gelobt sei Jesus Christus, danke fürs Essen, danke fürs Essen“, jeden Tag […].

Ich war vier Jahre – ohne einmal daheim zu sein – dort, und dann nochmals zwei Jahre. Wie ich wieder heimgekommen bin, waren zwei Geschwister, zwei Schwestern, da, die ich nie gekannt habe. Die sind geboren worden, während ich unten war.

B.M.: Warum hat man Sie weggegeben?

Hanna Goldmann: Weil, sie wollten ein Kind weniger haben. Und ich war sehr, also wie soll ich denn sagen, ich habe mich […] habe sie behandelt, wie sie’s wollten. Ich musste halt viel beten, viel Kirchen gehen. Aber das hat mir nie etwas ausgemacht.

B.M.: Also Sie waren ein braves Kind?

Hanna Goldmann: Ich war sehr ein braves Kind.

B.M.: Dann haben sie gedacht, es geht mit der Tante Lora gut.

Hanna Goldmann: Ja, ja.

B.M.: Das war dann in Kurtatsch.

Hanna Goldmann: Ja, es wurde meine Schwester auch ein paar Monate hingeschickt, aber das ging nicht.356 Die war „na, das tue i[ch] net [nicht] und das mag i[ch] net [nicht]“ usw. usw., sie war viel jünger als ich und sie war eine „Lausgitschn“.357 [lacht]

B.M.: Eine „Lausgitschn“. Dann sind Sie in Kurtatsch in die Schule gegangen, in die Volksschule?

Hanna Goldmann: Ja, drei Jahre lang.

B.M.: War das noch eine deutsche, oder eine italienische Schule?

Hanna Goldmann: Italienisch, nur italienisch.

B.M.: Ja eben, weil diese Wedelschule, von der Sie geschrieben haben, die war deutsch?

Hanna Goldmann: Ja, die war deutsch.

B.M.: Ja eben, die war heimlich deutsch. Aber das in Kurtatsch war eine italienische Schule, und da haben Sie dann auch Italienisch gelernt?

Hanna Goldmann: Ja, zu Hause; die Lehrerin hat g[e]sagt: „Buon giorno, bambini“.358

Wir haben uns gedacht, was hat die jetzt gesagt?

B.M.: Echt?

Hanna Goldmann: Dann hat sie g[e]sagt „Io sono la vostra maestra, fate i bravi, sedetevi al vostro posto“359 – da hab ich gedacht, was meint sie denn [lacht] – und dann hat sie angefangen, so: „tavolo, finestra, sedia“.360 So auf diese Art haben wir ganz gut – also wer wollte – hat sehr gut Italienisch gelernt; ich schon. Aber es haben manche Kinder grundsätzlich nicht gelernt, weil die Eltern gsogt [gesagt] haben, es brauchts net Walsch lernen, es miasst net.361

B.M.: Und Ihre Eltern haben da nichts dagegen gehabt?

Hanna Goldmann: Meine Eltern waren immer angepasst. An Podestà und an Segretario, an Brigadiere.362 Sie waren nicht befreundet, aber sie haben sie anerkannt.

Sie haben auch manchmal […] ein bisschen ein Gespräch geführt mit ihnen, weil meine Mutter konnte nicht Italienisch. Sie war ja in einer deutschen Schule in Gfrill, wo sie Lehrerin war, bevor sie geheiratet hat, da hat sie eine Schule gehabt […].

B.M.: Und die Tante Lora war natürlich auch nicht besonders Italien-freundlich?

Hanna Goldmann: Die Tant Lora? Das war ein Tuifl [Teufel][lacht].

B.M.: Aber sie hat nix gegen Italienisch gehabt, oder?

Hanna Goldmann: O, ja!

B.M.: Sie schon?

Hanna Goldmann: Ja, sie hat gut Italienisch können, aber sie hatte was gegen die Italiener. Sie hat zum Beispiel, wenn sie nach Bozen gefahren ist, grundsätzlich Bolzano363 gesagt.

B.M.: Obwohl sie was gegen die Italiener hatte?

Hanna Goldmann: Das war italienisch, alles, die Eisenbahn und alles. Der hat gesagt „Cosa ha detto?“364 Bolzano, no Bozen.

B.M.: Ja, dann hat sie aber Bozen gesagt?

Hanna Goldmann: Ja.

B.M.: Net [nicht] Bolzano, also sie hat absichtlich die deutschen Begriffe verwendet?

Hanna Goldmann: Ja.

B.M.: Das tue ich auch noch manchmal.

Hanna Goldmann: Da ist das Foto von der Mama […] die hab ich nochmal hineingetan in die Schachtel, o nein […] [Hanna Goldmann zeigt Brigitte Mazohl ein voll beschriebene Foto-Album] Wenn Sie das vielleicht ein bisschen durchblättern wollen. […]

Hanna Goldmann: Weggeben tue ich es nicht, aber da ist Verschiedenes drin von meinem Bruder; mein jüngster Bruder, mein Liebling. Der ist mit 20 Jahren vom Rosengarten abgestürzt.

B.M.: Das ist traurig.

Hanna Goldmann: Er hat eine – oh mein Gott – eine Kletterei gemacht, eine Trainingskletterei, weil er wollte mit den Italienischen nach – na wohin [denkt nach] Wissen Sie, Sie müssen mich entschuldigen, viele Namen fallen mir nicht mehr ein.365

B.M.: Ja, ja, das macht doch nichts.

[Hanna Goldmann zeigt Brigitte Mazohl das Foto ihrer Mutter.]

B.M.: Das war Ihre Mutter als Lehrerin, ah wie schön, die da?

Hanna Goldmann: Streng.

B.M.: Das ist in Gfrill?

Hanna Goldmann: Alle Kinder der acht Jahre, in einer, einer Klasse; da hat sie schon zu tun gehabt.

B.M.: Ja, ja, das sind ja viele Kinder.

Hanna Goldmann: Und ungute, die Buben […]

B.M.: [lacht]

Hanna Goldmann