Die Bibel Martin Luthers E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Die Bibelübersetzung Martin Luthers war ein Meilenstein in der Geschichte der Reformation. Zugleich hatte Luthers Sprachgewalt einen großen Einfluss auf die hochdeutsche Sprache, die sich damals erst entwickelte. Seine Wortschöpfungen wie "Feuereifer" oder "Lästermaul" sind bis heute in Gebrauch, die Weihnachtsgeschichte ist im Klang der Übersetzung Luthers zum allgemeinen Kulturgut geworden. Doch wie entstand diese Übersetzung? Gab es Vorläufer? Was sind ihre Besonderheiten? Warum muss die Lutherbibel immer wieder überarbeitet ("revidiert") werden? Diesen Fragen geht der Sammelband zu Luthers Bibel und ihrer Geschichte nach. Margot Käßmann und Martin Rösel haben namhafte Theologinnen und Theologen versammelt, die auf verständliche Weise mit reich bebilderten Texten das wichtigste Buch der deutschen Theologie- und Sprachgeschichte beleuchten. Mit Beiträgen von Albrecht Beutel, Corinna Dahlgrün, Franz Josef Holznagel , Christoph Kähler, Margot Käßmann, Ernst Lippold, Ute Mennecke, Stefan Michel, Martin Rösel, Gabriele Schmidt-Lauber, Volker Leppin und Christopher Spehr. [The Bible of Martin Luther. A Book and Its History] Martin Luther's Bible translation was a milestone in the history of the Reformation. At the same time Luther's powerful language had a lasting impact on the New High German which was beginning to develop at that time. His neologisms are still in use today and the Christmas Story in the sound of his translation has become a common cultural heritage. But how exactly his translation came into existence? Have there been any predecessors? What are the special features of this translation? Why is it necessary to revise it from time to time? These questions are treated in this anthology on Luther's Bible and its history, edited by Margot Käßmann and Martin Rösel. With richly illustrated texts and in a comprehensible manner renowned theologians shed a light on the most important book of the history of German theology and language.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margot Käßmann / Martin Rösel (Hrsg.)

DIE BIBEL

MARTIN LUTHERS

Ein Buch und seine Geschichte

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2016 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig

und Deutsche Bibelgesellschaft · Stuttgart

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Verlage unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtgestaltung: FRUEHBEETGRAFIK · Thomas Puschmann · Leipzig

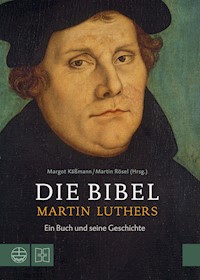

Coverbild: Martin Luther, Lucas Cranach der Ältere, 1528

© Constantin Beyer, ARTOTHEK

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016

ISBN 978-3-374-04630-0

ISBN 978-3-438-06275-8

http://www.eva-leipzig.de

www.dgb.de

INHALT

COVER

TITEL

IMPRESSUM

LUTHERS BIBEL

Margot Käßmann

DEUTSCHLAND AM VORABEND DER REFORMATION

Gabriele Schmidt-Lauber

»WIE KRIEGE ICH EINEN GNÄDIGEN GOTT?« ZUR ENTWICKLUNG DER REFORMATION IN DEUTSCHLAND

Volker Leppin

THESEN UND TESTAMENT BEGINN DER REFORMATION, ÄLTERE BIBEL-ÜBERSETZUNGEN UND SEPTEMBERTESTAMENT

Albrecht Beutel

»DEM VOLK AUFS MAUL SCHAUEN« LUTHER ALS DOLMETSCHER

Christopher Spehr

»EINE KLEINE BIBLIA« DIE BEIGABEN ZUR LUTHERBIBEL

Martin Rösel/Hannelore Jahr

»LUTHERS SANHEDRIN« HELFER UND MITARBEITER AN DER LUTHERBIBEL

Stefan Michel

»NÜTZLICH UND GUT ZU LESEN« DIE APOKRYPHEN DER LU THERBIBEL

Martin Rösel

»EIN FESTE BURG« LUTHER ALS SPRACHKÜNSTLER – PSALMEN UND LIEDER

Corinna Dahlgrün

LUTHER UND DIE DEUTSCHE SPRACHE

Franz-Josef Holznagel

LUTHERGETREU ODER ZEITGEMÄSS? DIE REVISIONEN DER LUTHERBIBEL

Ernst Lippold

LUTHER WAR DOCH GENAUER! ERFAHRUNGEN BEI DER REVISION DER LUTHERBIBEL

Christoph Kähler

ANHANG

LITERATURHINWEIS ZU LUTHERS SCHRIFTEN

DIE AUTORINNEN UND AUTOREN

ABBILDUNGSNACHWEIS

LUTHERS BIBEL

Margot Käßmann

Als mich ein Katholik einmal fragte, warum ich denn so an Luthers Übersetzung hinge, sagte ich ihm: Ihr Klang sitzt den Evangelischen einfach so fest im Ohr. Das liegt an Luthers Sprachfähigkeit – etwa, wenn er die Weihnachtsgeschichte des Lukas wie eine spannende Geschichte einleitet: »Es begab sich aber zu der Zeit«. Und ihr Klang sitzt uns auch durch Johann Sebastian Bachs Kantaten im Ohr, die lutherische Christen wie die Bibeltexte selbst durchs Leben begleiten.

Wenn das so ist – muss es dann überhaupt eine Revision der Lutherbibel geben? Es muss sie geben – und hat sie schon oft gegeben. Der Beitrag von Ernst Lippold erzählt die wechselvolle Geschichte früherer Bemühungen, die Bibel dem veränderten Sprachgebrauch anzupassen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse einzubringen. Ich selbst erinnere mich, wie wir im Rat der EKD, der der Herausgeber der Lutherbibel ist, überlegt haben: Zum Jubiläum 2017 sollte es zunächst eine nur ganz moderate Durchsicht geben: Die Fachleute sollten schauen, wo Anpassungen oder Änderungen sinnvoll scheinen. Am Ende wurde die Revision zu einem intensiven Prozess, der zu vielen Änderungen führte! Christoph Kähler, der Leiter des Projekts Lutherbibel 2017, schildert in seinem Beitrag, wie aus den ersten Anfängen eine immer umfänglichere Revision wurde. Auch viele andere Beteiligte haben von den intensiven Arbeiten und dem spannenden Ringen um den besten Text erzählt, bei dem am Ende sehr oft »zurück zu Luther« revidiert wurde.

Wer einmal einen Text von einem Computerprogramm hat übersetzen lassen, merkt sofort, wo das Problem liegt: Es braucht ein Gefühl, ja ein Empfinden für die Sprache, um gut zu übersetzen. Für den Ökumenischen Rat der Kirchen habe ich vor Jahren einmal ein kleines Buch auf Englisch verfasst. Ein deutscher Verlag wollte es übernehmen und hat, da ich keine Zeit hatte, eine Übersetzung ins Deutsche anfertigen lassen. Das Ergebnis konnte ich überhaupt nicht akzeptieren, so fremd klang es. Daher habe ich viel Zeit in die Revision investiert, weil klar war: Hätte ich den Text zuerst auf Deutsch geschrieben, hätte ich ganz anders formuliert. Dieses Erlebnis hat meinen Respekt vor Übersetzern enorm gesteigert. Sie brauchen ein Gespür für die Sprache ihrer Zeit.

Glaube und Sprache gehören zusammen

Genau dieses Gespür hatte Martin Luther ganz offensichtlich, obwohl er sich natürlich auch mit anderen über seine Übersetzungsarbeit austauschte. Beeindruckend legt er in seinem »Sendbrief vom Dolmetschen« dar, wie eng Glaube und Sprache zusammengehören: Intensiv hatte er um seinen Glauben gerungen, er war ein »Gottsucher« im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Lesen der Bibel erkannte er: Die Kirche als Institution kann doch keine Sünden vergeben! Und dich selbst von Schuld freikaufen kannst du auch nicht. Davon steht nichts, aber auch gar nichts in der Bibel. Das hat Luther vor allem beim Lesen des Römerbriefs begriffen. In Kapitel 3,28 fand er folgenden Vers: »So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.«

Luther schaut den Leuten aufs Maul – aber er redet ihnen nicht nach dem Munde

So lautet Luthers Übersetzung des Verses, und für sie wurde er heftig kritisiert. Denn das »allein« steht so nicht im griechischen Urtext, auch nicht im lateinischen Text, den Luther ebenfalls benutzte. Energisch setzt er sich in seinem »Sendbrief« mit den Kritikern auseinander: »Ebenso habe ich hier, Römer 3, sehr wohl gewusst, dass im lateinischen und griechischen Text das Wort ›solum‹ [= allein] nicht stehet, und hätte mich solches die Papisten nicht brauchen lehren. Wahr ist’s: Diese vier Buchstaben ›s-o-l-a‹ stehen nicht drinnen, welche Buchstaben die Eselsköpf ansehen wie die Kühe ein neu Tor. Sehen aber nicht, dass es gleichwohl dem Sinn des Textes entspricht, und wenn man’s will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich habe deutsch, nicht lateinisch, noch griechisch reden wollen.«

Luthers Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache war nicht die erste, gewiss. Aber es war eine, die die Menschen mitgerissen hat; Verständlichkeit ging ihm über alles – um des Glaubens willen. Luther hat dazu dem Volk nicht nach dem Munde geredet, sondern begriffen: »Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, dass man deutsch mit ihnen redet.« Diese Sprache erschloss Menschen ganz neu, dass die biblische Botschaft sie ganz persönlich angeht. So wurde die Bibelübersetzung Luthers zum Bestseller. Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes, auf der Wartburg innerhalb weniger Wochen bewältigt, wurde schnell berühmt: »Innerhalb eines Jahres erlebte es ein rundes Dutzend Nachdrucke, vom nahen Grimma bis ins ferne Basel. Bis zu Luthers Tod folgten nicht weniger als zwanzig Neuauflagen«, schreibt Historiker und Luther-Biograph Heinz Schilling.

Übersetzen – Vermittlung zwischen Sprach- und Denkwelten

Von Bedeutung ist für mich heute, dass Menschen überhaupt wahrnehmen, dass der Text ihrer Bibel eine Übersetzung ist. Das hat zwei Dimensionen: Einmal geht es um das grundlegende Übersetzen der Worte von der einen Sprache in die andere. Zum anderen bedeutet Übersetzen aber auch den Versuch, in der eigenen Zeit und Sprachrealität die dem Ursprungstext angemessenen Wörter zu finden. Das ist ungeheuer schwierig. Wenn etwa Wörter wie »Zeitgeist« oder »Gemütlichkeit« aus dem Deutschen in andere Sprachen übernommen wurden, ist das ein Zeichen dafür, dass die mitschwingenden Bedeutungen nicht einfach in einem chinesischen oder spanischen Wort abgebildet werden können. Ähnlich geht es mit dem hebräischen Wort »Schalom«, das im Deutschen nur unzureichend mit »Frieden« übersetzt wird. Wenn wir eine andere Sprache nicht kennen, haben wir auch keine Ahnung davon, welche Inhalte in den einzelnen Worten mitschwingen.

Bei einer Bibelarbeit in Korea hatte ich einmal das Gefühl, die Übersetzerin verändere meinen Text, weil sie so viel länger brauchte als ich. Hinterher versuchte sie mir zu erklären, dass im Koreanischen Substantive sehr viel seltener sind als im Deutschen und deshalb meine Termini wie »Himmelreich«, »Feuereifer« oder »Kleingläubige« (jeweils Wortschöpfungen Luthers) verbal umschrieben werden müssen. Doch die Prägnanz dieser Wortbildungen des Reformators lässt sich im Koreanischen leider nicht wiedergeben.

Selber lesen können, selber verstehen können – zur Bildung berufen

Ein Weiteres gilt: Einen Text in der eigenen Sprache lesen zu können ist Freiheit. Viele Missionare – so kritisch wir die Missionsgeschichte auch sehen – haben unendlich viel Mühe darauf verwendet, die fremden Sprachen, beispielsweise die der Oromo oder Zulu zu erlernen, zu phonetisieren, zu verschriften und dann die Bibel in die jeweilige Sprache zu übersetzen. Dabei wurde sehr oft erneut Wirklichkeit, was im 16. Jahrhundert durch Luthers Übersetzung erstmals für größere Bevölkerungsgruppen möglich wurde: Menschen konnten selbst nachlesen, wurden frei zum eigenen Urteil über Glaubens- und Gewissensfragen – und damit oftmals eine Bedrohung für Diktatoren und Ideologen.

Als Reformationsbotschafterin in Japan

Das ist wohl die größte Leistung von Luthers Bibelübersetzung. Sie ermöglicht es Menschen, selbst zu denken. Genau das aber ist auch heute und sehr aktuell die beste Ansage gegen den Fundamentalismus – sei er islamischer oder auch christlicher, jüdischer oder hinduistischer Couleur. Wer selbst liest, der lernt, selbst Fragen zu stellen, lernt selbstständig zu denken und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das meint Bildung: Ich darf fragen, ich darf denken.

Ein Gedankenspiel – heute mit Luther diskutieren

Es wäre interessant, heute mit Luther zu diskutieren. Wie sähe er wohl die »Bibel in gerechter Sprache«? Über sie wurde ja vehement diskutiert, weil sie dem jüdisch-christlichen Dialog gerecht werden will, den sozialen Kontext bedenkt und Frauen sichtbar machen will, deren Präsenz in der Regel schlicht »mitgemeint« ist. Über die Vehemenz der Ablehnung dieser Übersetzung, die teilweise sehr emotional war, habe ich mich oft gewundert. Kritisiert wurde zum Beispiel die Übersetzung von Lukas 2, Vers 1: »In jener Gegend gab es auch Hirten und Hirtinnen, die draußen lebten und über ihre Herde in der Nacht wachten.« Viele lästerten, »Hirtinnen« habe es gewiss nicht gegeben – doch zugleich singt man ohne Bedenken im Weihnachtslied »Kommet Ihr Hirten, ihr Männer und Fraun […]«. Auch der biblische Kontext legt ja nahe, dass nicht Männer allein diese Arbeit taten, sondern dass Frauen sie begleiteten, für sie kochten, die Schafe mitversorgten, ganz selbstverständlich Teil des Lebens waren. An vielen Stellen der Bibel, an denen von Männern die Rede ist, sind die Frauen und auch die Kinder mitgemeint. Sie waren Teil des Alltags, auch auf dem Feld, auch beim Bewachen der Herden. Ich kann mir vorstellen, dass Luther angeregt in einen Dialog über diese Übersetzung eingetreten wäre.

Ich kann mir auch vorstellen, dass Luther größtes Interesse an der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung gehabt hätte. In Ansätzen hat er sie ja bereits selbst angewendet, wie sein Umgang mit den Apokryphen zeigt, den Martin Rösel in seinem Beitrag darstellt. Es ist doch großartig, fragen zu dürfen, warum es zwei ganz unterschiedliche Schöpfungsberichte gibt, wann und aus welchen Motiven sie wohl entstanden sind. Warum gibt es vier Evangelien, warum berichten sie aus unterschiedlichen Perspektiven vom Leben des Jesus von Nazareth, und was können wir daraus schlussfolgern, ja lernen? Wie kann es sein, dass im Jesaja-Buch so verschiedene Denkschulen zu Wort kommen? Endete das Markusevangelium wirklich einmal mit der Angst der Frauen – und wer hat wohl wann hinzugefügt, dass sie dann doch Mut zur Verkündigung hatten? Solche Fragen zu stellen, führt zu großartigen, horizonterweiternden Erkenntnissen. Wenn wir sie diskutieren, stellen wir die Autorität der Bibel als Buch unseres Glaubens nicht in Frage, sondern sehen in der Bibel die Erfahrungen unserer Väter und Mütter im Glauben mit Gott.

Trotz der Vielfalt der Sprachen – die Bibel ist das gemeinsame Buch der Christenheit

Mir persönlich ist weiterhin wichtig: Die Bibel ist unser zentrales gemeinsames Buch. Sie globalisiert unseren Glauben. Oft hat mich in den 20 Jahren, in denen ich für den Ökumenischen Rat der Kirchen viele Kirchen besuchen durfte, fasziniert, dass jemand nur von »Gethsemane« oder »Noah« sprach und alle wussten, wovon die Rede war. Eine fremde Sprache und fremde Kultur rufen keine Angst hervor, wenn Menschen sich im gemeinsamen Glauben verbunden wissen. Ja, es ist eine Freude, die je eigenen Zugänge zu den Texten, die auch wieder durch Erfahrung und Lebenskontext geprägt sind, miteinander zu teilen. Aber dafür müssen wir diese Geschichten auch kennen.

Die größte Herausforderung in Westeuropa zum Reformationsjubiläum 2017 wird es deshalb vielleicht sein, die Menschen wieder zu ermutigen, selbst die Bibel zu lesen. Bei vielen gibt es Urteile und Vorurteile über den christlichen Glauben. Aber sie wissen wenig von dem, was in der Bibel steht. So hoffe ich, dass die revidierte Ausgabe der Lutherbibel eine hohe Aufmerksamkeit erhält und viele Menschen ermutigt, sie nicht nur zu kaufen, sondern auch wirklich in ihr zu lesen. Dabei müssen sie nicht unbedingt mit Seite 1 anfangen; sinnvoller wäre zum Beispiel ein Einstieg beim Markusevangelium, gefolgt von den anderen Evangelien. So werden sie erfahren, dass die eine Geschichte des Jesus von Nazareth auf unterschiedliche Weise erzählt wird – so wie unterschiedliche Menschen sich eben unterschiedlich an ein Ereignis erinnern. Eine solche Hinführung zum historisch-kritischen Verständnis der Bibel gehört nach meinem Eindruck auch zum Reformationsjubiläum, genauso wie das Wissen um das Gewachsensein der Lutherbibel, das in diesem Band dokumentiert wird.

Kurzum: Ich freue mich über die revidierte Ausgabe der Lutherbibel. Sie macht deutlich, dass Reformation kein abgeschlossener Prozess ist, sondern stets fortgeschrieben werden muss. In einer Zeit der Säkularisierung, die sich die Reformatoren in keiner Weise vorstellen konnten, und angesichts der Herausforderungen des Dialogs der Religionen, die ebenfalls im 16. Jahrhundert nicht absehbar waren, wird die Bibel weiterhin eine große Bedeutung haben.

Literatur

MARTIN LUTHER, Sendbrief vom Dolmetschen, in: ders., An den christlichen Adel deutscher Nation. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Sendbrief vom Dolmetschen, hrsg. v. Ernst Kähler, Stuttgart 2012 (Zitate von S.142; 149 und 150).

HEINZ SCHILLING, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012 (Zitat S.272).

DEUTSCHLAND AM VORABEND DER REFORMATION

Gabriele Schmidt-Lauber

Unser Bedürfnis, die Vergangenheit in klare und übersichtliche Epochen einzuteilen, in allen Ehren – aber die Reformation in Deutschland begann gar nicht mit einem großen Knall. Einen solchen sieht man gerne in jenem 31. Oktober 1517, an dem Luther gut fundierte Thesen zur Theologie seiner Zeit verfasste und damit zu einem öffentlichen Diskurs in der Fachwelt einlud. Aber in Deutschland gab es schon länger an der einen oder anderen Stelle des gemeinschaftlichen Lebens Krisenherde, wenngleich sie im 15. Jahrhundert nicht unbedingt brisanter waren als in den Jahrhunderten zuvor. In der deutschen Reformation des 16. Jahrhunderts konnten sich die verschiedenen Entwicklungen des Lebens dann allerdings bis hin zur Explosion bündeln.

»Deutschland« – um 1500 noch ohne Nationalgefühl

Wir sprechen von Deutschland, aber es ist gerechtfertigt, noch einmal zu überlegen, ob das eigentlich so zutreffend ist. Denn ein Nationalgefühl wuchs in den vielen kleinen und großen Fürstentümern und Städten nur sehr langsam, anders als im übrigen Europa. Erst 1486 ist der Begriff ›Deutsche Nation‹ offiziell belegt. Deutschland bestand aus etlichen und oft kleinen Teilen. Eine für die Bewohner spürbare politische Macht hatten eher die Landesherren als der über allem stehende Kaiser. Der war weit weg – ein Umstand, der sich auf die rasche Ausbreitung der reformatorischen Gedanken bald auswirken sollte. Von Ansätzen zur Ausbildung eines Nationalbewusstseins können wir so richtig erst im 16. Jahrhundert sprechen. Und dabei spielte die Reformation durchaus eine Rolle.

Die Ständegesellschaft

Wer also war damals »Deutschland«, wie lebten die Leute hier, und was prägte sie? Wir können zwar bis 1450 eine Zunahme an Städtegründungen verzeichnen, doch die meisten Menschen lebten auf dem Land. Das Deutschland des 15. Jahrhunderts ist immer noch vorwiegend ein Agrarland. Die Menschen lebten als Bauern, nicht selten als Leibeigene oder Tagelöhner. Fast die Hälfte allen Grundbesitzes lag im ausgehenden Mittelalter in der Hand des Adels. Für den einzelnen Bauern bedeutete dies je nach den persönlichen Umständen zumeist Dienste und Abgaben in großer Höhe. Diese persönlichen Belastungen wurden durch immer neue Steuern für Reich und Land noch verstärkt. Hinzu kamen Beschränkungen altgewohnter Rechte, die die dörflichen Gemeinschaften kollektiv betrafen – Weiderechte, Jagd- und Fischereirechte, gemeinschaftlicher Holzbesitz. Die Bauern waren in mehrfacher Hinsicht abhängig, ihre Lebensverhältnisse beschwerlich, oft bedrückend.

Eine Ständegesellschaft ohne soziale Mobilität

Und es schien kaum einen Weg aus den Abhängigkeiten heraus zu geben: Zum einen war das ganze Sozialsystem darauf aufgebaut, dass jemand eben nicht nur in seinen Familienverband, sondern auch in eine gesellschaftliche Gruppe, einen Stand, hineingeboren wurde und dort auch blieb. Darüber konnten sich nur ganz wenige Menschen hinwegsetzen, soziale Mobilität war nicht vorgesehen. Die Gesellschaft war in Ständen strukturiert, die sehr unterschiedlichen politischen und kulturellen Einfluss besaßen.

Ein ungenannter Renaissancekünstler, dem die Wissenschaft den behelfsmäßigen Namen Petrarca-Meister gegeben hat, stellt dieses Ständesystem in einem Holzschnitt sehr plastisch und kritisch dar: An der Wurzel eines Baumes sitzen, gebeugt und belastet, die Bauern. Auf dem ersten Ast über ihnen sieht man als Repräsentanten des Bürgerstandes Kaufleute und Handwerker, schon etwas aufrechter, und darüber den Adel und den Klerus. Auf dem Ast über ihnen finden sich Papst, König und Kaiser. So sah es die Ständeordnung vor. Dass Petrarca in den Gipfel des Baumes wieder die Bauern setzt, die ihre Heugabeln wie Waffen schwenken, ist dagegen eine Besonderheit.

Ständebaum des Petrarca-Meisters

Das Elend der Bauern – fruchtlose Beschwerden und am Ende ein Krieg

Neben der schlichten Darstellung der mittelalterlichen Ständeordnung wird an diesem Bild die Kritik an sozialer Ungerechtigkeit genauso deutlich wie die Gefahr, die mit ihr einhergeht: Alle anderen Stände profitieren von der Abhängigkeit und Arbeit der Bauern. Und die beginnen im 15. Jahrhundert zunehmend, sich gegen Einschränkungen von althergebrachten Rechten wie dem Fischereirecht oder dem Waldrecht zu wehren. Immer wieder brachten sie auch in der politischen Öffentlichkeit Beschwerden vor, in einer besonders langen Liste noch auf dem Reichstag zu Worms 1521 – dem ersten und deshalb allseits mit Spannung erwarteten Reichstag des neuen Kaisers KarlV. Jetzt war das seit einem halben Jahrhundert zunehmende regionale Aufbegehren der Bauern endlich ganz deutlich spürbar, auch wenn es kaum Beachtung fand in all der Fülle spannender Themenpunkte. Im Bauernkrieg der Reformationszeit kam dieses Aufbegehren zur Explosion.

Bildungsnot und Buchdruck

Bildungsmisere bei Bauern und Adel

Zum anderen machte das Problem des Bildungsstandes die Bauern nahezu handlungsunfähig. Das Fehlen ausreichender Bildung auf dem Lande blieb ein wesentlicher Faktor für die Abhängigkeit des Bauernstandes und das Verharren darin. Kaum jemand konnte lesen oder schreiben. Es gab kaum Schulen auf dem Land. Und das, was auch heute noch als Grundfertigkeit für Aufstieg und Chancen gilt, war auf diese Weise dem weitaus größten Teil der Bevölkerung versagt: Lesen, Schreiben, Rechnen und damit die Sprachfähigkeit. In allen möglichen Belangen waren die Bauern daher auf die Hilfe anderer angewiesen, auch in der Artikulation ihrer eigenen Rechte und Bedürfnisse. Dieser Umstand war einer der Gründe, weshalb erst ein Jahrhundert später in den Bauernkriegen ein gebündelter Aufstand gegen die Benachteiligungen möglich wurde – dies noch dazu unter der Führung Gebildeter. Der Adel hingegen, der durchaus Zugang zur Bildung haben konnte, schätzte sie schon aus Tradition gering und pflegte ebenso selten das Schriftvermögen.

Druck mit beweglichen Lettern: die Gutenbergpresse

Auch die vielleicht tiefgreifendste Neuerung, die das 15. Jahrhundert mit sich brachte, der Buchdruck, konnte bei diesen Voraussetzungen das Leben der Landbevölkerung nicht verändern. In den 50er Jahren des Jahrhunderts erfand in Mainz Johannes Gutenberg eine Maschine, die es erlaubte, größere Mengen von Literatur zu drucken. Zuvor waren mühsam Abschriften von wichtigen Werken gefertigt worden, vorwiegend in den Skriptorien der Klöster. Nun aber konnten mühelos mehrere Ausgaben eines Buches hergestellt werden, oder auch Drucke von Flugblättern oder Kurzschriften. Sehr schnell und umfassend wurden diese neuen Fertigkeiten genutzt. Mehr noch als die Entdeckung ferner Kontinente – 1492 erreichte Kolumbus Amerika – veränderte diese Errungenschaft Europa, und sie wurde zu einer wesentlichen Voraussetzung für die deutsche Reformation im 16. Jahrhundert. Nicht nur Kultur und Wissenschaft bekamen mit einem Mal ganz neue Möglichkeiten der Verbreitung und des Austauschs, auch die Medienlandschaft und damit die Politik veränderten sich – Gedanken konnten mit den gedruckten Informationen einfacher und schneller viel mehr Menschen erreichen.

Das Leben in den Städten

Handeln, Investieren, Mitregieren – der Einfluss der Fugger auf Kaiser und Reich

In den Städten, unter den Bürgern also, sahen sowohl Bildung als auch Wirtschaft anders aus als auf dem Land. Langsam entwickelte sich eine neue Wirtschaftsform, der Frühkapitalismus. Das Handwerk blühte, und durch klugen Handel und die Gunst der Stunde konnten einzelne Betriebe erhebliche Gewinne erwirtschaften. In manchen Städten bündelte sich zum Beispiel der Textilhandel: Einzelne Häuser schafften es, große Mengen an Rohstoffen zu beschaffen und, teils verarbeitet, teils unverarbeitet, zu verkaufen.

Die Fugger in Augsburg sind ein bekanntes Beispiel dafür, zu ihrer Zeit waren sie vielleicht die reichsten Leute im Land. Sie waren überdies so klug, das Neue wirtschaftlich zu nutzen: Im 15. Jahrhundert erkannte man, dass Deutschland ein besonders rohstoffreiches Land ist, und begann mit dem Bergbau in großem Stil. Die Fugger beteiligten sich an dieser Sparte, der größte Teil ihres Vermögens stammt daraus. Und bei dem Besitz blieb es nicht. Geld regiert die Welt, und durch ihr Geld konnten Handelshäuser wie die Fugger enormen politischen Einfluss nehmen, war doch das Reich ständig in Finanznot. 1494 war der Kaiser bei den Fuggern bereits hoch verschuldet. Der Geldsegen der Handelshäuser veränderte die ganze Stadt. Letztlich mischten die Fugger sogar durch ihre finanzielle Unterstützung der Kaisertreuen und der bestehenden Kirche bei der großen Reichspolitik des 16. Jahrhunderts mit.

Jakob Fugger (1459–1525)

Der Handel konnte nur funktionieren, wenn man die zivilisatorischen Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens gut beherrschte. Darum pflegte man die Bildung in den Städten ganz anders und schätzte sie hoch, schickte zumindest Kinder aus bürgerlichen Kreisen zur Schule oder sorgte auf andere Weise für eine positive Einstellung zum Wissen.

Das Lebensgefühl der Menschen

Angst als Grundgefühl – vor dem Diesseits und dem Jenseits

Die äußeren Lebensbedingungen der Menschen in Deutschland waren also am Vorabend der Reformation höchst unterschiedlich. Wie sieht es hinsichtlich der Mentalität aus, der Befindlichkeit und der inneren Werte? Betrachten wir das Lebensgefühl der Menschen, ob in der Stadt oder auf dem Land, so fällt vor allem die Angst auf. Handfeste Gründe für reale und die Grundfesten des Lebens betreffende Angst gab es mehr als genug: Überall konnte ein überraschender Tod lauern. Das ganze Mittelalter durchzieht die Gefahr von Pestepidemien und Hungersnöten, die tiefen Wälder bargen unerhörte Bedrohungen, und auf den Straßen waren Räuberbanden unterwegs. Geburten waren eine lebensbedrohliche Angelegenheit für Mutter und Kind, selbst Infektionskrankheiten konnte man kaum wirkungsvoll begegnen. Durch Krankheit oder Schicksalsschläge konnten zudem ganz leicht die soziale Anerkennung und der soziale Rückhalt wegbrechen. Das Leben war nicht gesichert, für niemanden.

Als besonders bedrohlich wurde im 15. Jahrhundert, ganz abseits von solchen realen Ängsten, die Angst vor dem empfunden, was nach dem Tod kommt. Man kann diese Angst vor dem Jenseits als kollektive religiöse Angst bezeichnen, von ihr war niemand ausgenommen. Mit dem Tod drohte immer auch die ewige Verdammnis, und die war viel schlimmer als alles, was man sich vorstellen konnte. Die Vorstellungen von Hölle und Fegefeuer waren höchst konkret, das zeigt auch die Bildkunst der Zeit.

Im Leben lauerte der Teufel mit seinen Dämonen, das personifizierte Böse, das einen Menschen verführte und zu Verschwörungen gegen die Kirche aufbrachte. Und von manchen Menschen ließ der Böse auch nach ihrem Tode nicht ab. Schlimm war all das, was gegen Gottes Willen zu sein schien – und damit gegen all das, was die Kirche lehrte. Für den Abfall von der Kirche musste man im Jenseits besonders hart büßen. Und nach dem Tod begannen sie ja erst, die großen Abrechnungen, in denen der einzelne Mensch für jede Verfehlung, jede Sünde und jede noch so kleine Tat zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Verdammnis, symbolisiert insbesondere durch das Bild der Hölle, drohte jedem. Schlimm war es vor allem, wenn man unvorbereitet und plötzlich starb, ohne die sündenvergebenden Maßnahmen der Kirche, ohne Bußsakrament und Absolution. Verbunden mit der ständig präsenten Gefahr eines plötzlichen Todes, war die Angst vor dem Jenseits deshalb allgegenwärtig.

Fegefeuerdarstellung aus der elsässischen »Legenda Aurea« von 1419

Die Angst, in ewiger Seelenpein festgehalten zu werden oder für einen unvorstellbar langen Zeitraum im Fegefeuer der Läuterung ausgesetzt zu sein, quälte nicht nur die empfindsamsten Gemüter, sondern landauf, landab so gut wie jeden Menschen. Selbst das tägliche Leben war von solcher jenseitigen Sorge bestimmt, sogar um Angehörige, die bereits gestorben waren. Tiefe Heilsunsicherheit und ebenso tiefe Heilssehnsucht prägten im 15. Jahrhundert das Lebensgefühl der Menschen in Europa, mehr als alles andere – das Religiöse durchzog den ganzen Alltag.

Die entscheidende Bedeutung der Kirche

Wie konnten die Menschen solche große Angst bewältigen? Wie konnten sie ihr begegnen oder sie abwehren? Glücklicherweise gab es die Kirche, unter deren Fittiche man sich flüchten konnte. Denn eines blieb das ganze Jahrhundert klar: Für das Heil war ausschließlich die Kirche zuständig, sie war zuständig für die Vermittlung des Evangeliums und all des Guten, das es verspricht. Man war vollständig von ihr abhängig in allem, was das Seelenheil betrifft. Die gängige Lehre war, dass normale Menschen die Bibel gar nicht verstehen konnten ohne die Vermittlung durch die Geistlichen. Zwar gab es mittlerweile mehrere Übersetzungen biblischer Bücher in der Landessprache in unterschiedlichem Umfang und von unterschiedlicher Qualität; zumindest Menschen mit Lesevermögen konnten sie lesen. Aber konnten sie auch deren Sinn verstehen? Allgemein herrschte die Auffassung, dass die Worte der Bibel dunkel sind und erst durch die Vermittlung der Priester überhaupt verständlich wurden. Sie mussten interpretiert werden, insbesondere, wo es um komplizierte theologische Zusammenhänge ging. Ohne Vermittlung blieb die Bibel unbrauchbar, wenn nicht gar schädlich für die Laien.

Eine ganz eigenwillige Form von Altarbildern aus dem 15. Jahrhundert zeigt dies sehr plastisch: In eine große Mühle gießen die vier Evangelisten die Worte ihrer Evangelien. Links und rechts von der Mühle stehen die zwölf Apostel und drehen die Mühle. Am Fuß schließlich empfangen die Kirchenväter in einem Kommunionskelch Christus, das fleischgewordene Wort Gottes. So konnte zum einen deutlich werden, was die Lehre von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus bedeutet. Zum anderen wiesen die Mühlenaltäre aber auch auf die zentrale Rolle der Eucharistie hin, die ebenfalls verstanden wurde als Teilgabe am Evangelium.

Mühlenaltar in der Universitätskirche Rostock

Erst nach einer solchen Verarbeitung, so zeigen es die Mühlenaltäre, wird das Wort an die Gläubigen verteilt. Nur durch diese Vermittlung konnte man als Laie überhaupt am Wort Gottes teilhaben. Die Kirche gab dem Volk häppchenweise von der Bibel. Und mit ihrem hermeneutischen Monopol pflegte sie zugleich auch die alleinige Zuständigkeit für das Seelenheil der Menschen.

Sakramente, Reliquien und Wallfahrten

Als Hüterin des Wortes Gottes bewahrte die Kirche auch das Medium zur eigentlichen Heilsvermittlung, die Sakramente. Das Bedürfnis der Menschen war riesig, um ihr jenseitiges Heil zu wissen, dafür zu sorgen und möglichst auch eine Garantie dafür zu erhalten. Besonders wichtig wurden deshalb jetzt die Sakramente der Buße und der Eucharistie. Sie ermöglichten Sündenvergebung und gaben Anteil am Heil, und in all der kollektiven Angst wuchs die Bedeutung beider enorm. Man versuchte, den jenseitigen Strafen zu entgehen oder sie zumindest abzumildern. Der Aufschwung des Ablasshandels, an dem sich schließlich die Reformation entzündete, ist sicherlich nicht nur aus dem Finanzbedarf der Kirche heraus zu erklären, sondern kam zudem dem großen Bedürfnis der Menschen entgegen, ihre Jenseitsangst zu bewältigen (vgl. dazu auch den Aufsatz von Volker Leppin).

Nähe zu den Heiligen verbürgt Hilfe im Endgericht

Ein weiteres wichtiges Heilsmittel waren die Reliquien, zu denen sich ein beinahe magisches Verhältnis entwickelte. Das 15. Jahrhundert ist die Blütezeit der Reliquienverehrung – und die Zeit der riesigen Sammlungen von Reliquien. Mit Teilen von Knochen, Kleidung, zuweilen auch Gebrauchsgegenständen der Heiligen verband man die Vorstellung, dass hier die leibhaftige und ganz konkret erlebbare Gegenwart dieser Heiligen wohne und dass deshalb eine große Heilswirksamkeit von ihnen ausgehe. In Christus sah man vor allem den Weltenrichter, den, der uns im Jüngsten Gericht strafend zur Rechenschaft zieht. Die Heiligen konnten, so war die Vorstellung, mit dem Schatz ihrer Verdienste für die Menschen einstehen bei Gott. Ihre Fürbitte hatte einen besonderen Stellenwert bei der großen Abrechnung. Die Zuflucht zu den Heiligen bot deshalb auch eine Möglichkeit, mit der Angst umzugehen, der realen und der jenseitigen, und man nutzte sie eifrig. Zunehmend stellte man auch die Kinder in ihren Schutz – im 15. Jahrhundert verschwanden daher germanische Vornamen fast völlig, und man pflegte den Kindern Namen von Heiligen zu geben. Mehr denn je wurden die Heiligengedenktage zu Feiertagen.

Die Macht derReliquien –40 Millionen JahreStrafminderung im Jenseits