Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Spion Jakob

- Sprache: Deutsch

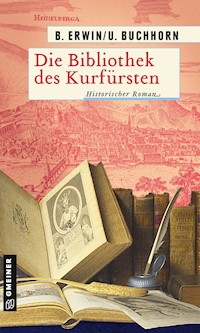

Oktober 1621. Jakob Liebig, Agent des bayerischen Herzogs, reist nach Heidelberg. Er soll seinem Dienstherrn die wertvollen Handschriften der Bibliotheca Palatina sichern, die der Kurfürst bei seiner Flucht zurückgelassen hat. Doch schon am Tor wird er wegen eines Mordes verhaftet, den er nicht begangen hat. Major Maxilius lässt ihn unter der Bedingung frei, dass er das Verbrechen aufklärt. Dabei stößt Jakob auf ein Dickicht aus Lügen und Spionage. Und bald wird klar, dass nicht nur sein Leben, sondern auch die Bibliotheca Palatina in Gefahr ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Birgit Erwin / Ulrich Buchhorn

Die Bibliothek des Kurfürsten

Historischer Roman

Zum Buch

Umkämpfte Schriften Oktober 1621. Die Schlacht am Weißen Berg ist geschlagen, der Kurfürst auf der Flucht. Jakob Liebig sucht im Auftrag des bayerischen Herzogs Heidelberg auf, um die wertvollen Handschriften und wissenschaftlichen Aufzeichnungen aus der Bibliothek des geflohenen Kurfürsten zu sichern. Doch schon bei seiner Ankunft wird er ins Gefängnis geworfen, wegen eines brutalen Mordes, den er nicht begangen hat. Um seine Unschuld zu beweisen, muss er auf Befehl des Stadtkommandanten herausfinden, wer hinter der Bluttat steckt. Im Laufe der Ermittlungen trifft Jakob auf seine alten Freunde Matthias und Sophie. Sofort flammen vergessen geglaubte Gefühle auf. Während das katholische Heer näher rückt und verbotene Flugschriften den Hass zwischen den Religionen schüren, wird die Zeit knapp. Jakob ist gezwungen, mit dem undurchsichtigen Söldner Jiri eine Allianz einzugehen. Bald wächst in ihm die Gewissheit, dass er nicht der einzige Spion in Heidelberg ist.

Birgit Erwin, geboren 1974, hat Anglistik und Germanistik in Heidelberg und Southhampton studiert. Inzwischen lebt und arbeitet sie als Gymnasiallehrerin in Karlsruhe. Die Autorin hat bereits mehrere Romane sowie zahlreiche Kurzgeschichten unterschiedlicher Genres veröffentlicht.

Ulrich Buchhorn, Jahrgang 1961, lebt in Heidelberg. Der Althistoriker unterrichtet Latein und ist Autor von Kriminalkurzgeschichten, die in verschiedenen Anthologien erschienen sind. »Die Bibliothek des Kurfürsten« ist der sechste historische Roman des Autorenduos.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Daniel Abt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L._Block_-_In_a_library_we_are_surrounded_by_friends.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heidelberger_Ansicht_(Merian).png

ISBN 978-3-8392-6900-8

Widmung

In memoriam Sebastian Messerschmid

und

Margarete Teriet, geb. Winz(18. Februar 1923 – 20. Januar 2021)

21. Oktober 1621

I

Lange Schatten senkten sich über das Land. Über den Wipfeln des Odenwaldes glitzerten die ersten Sterne. Nur im Westen schimmerte ein letzter Streifen Rot, der noch ein paar Minuten, vielleicht Sekunden Leben vor sich hatte. In den Häusern wurden Kerzen entzündet, vor der Stadtmauer flackerten Lagerfeuer, um die sich die Schanzarbeiter sammelten. Ihr Lachen nach einem arbeitsreichen Tag dröhnte tief und satt, während Brot, Käse, vielleicht etwas Schinken ausgepackt wurden. Bierkrüge machten die Runde. Auf dem Trutzkaiser, dem alten Turm, der seit zweihundert Jahren die Stadt beschirmte, loderte mittlerweile ein Feuer, das trotzig in die Rheinebene leuchtete. Die neuen Schanzen zerschnitten keilförmig das Land. An den Lücken in den Mauern stapelten sich Backsteine und Mörtel. Schutthalden und Gruben gähnten wie gierige Mäuler in der Dunkelheit.

Vor dem Speyerer Tor begann die alte Straße. Wer ihr folgte, gelangte nach Frankenthal, doch das war nicht das Ziel des einsamen Reiters, der sein Tier in flottem Tempo Richtung Wald traben ließ. Erst als die Baumkronen mit dicken Ästen den Schein des zunehmenden Mondes zu verschlucken drohten, zügelte er das Pferd. Herbstlaub, bereits trocken, raschelte, Zweige knackten, wenn Nachträuber ihre Beute suchten und fanden. Das Ross schnaubte und tänzelte, worauf der Reiter sich vorbeugte und den mächtigen Hals tätschelte.

»Ruhig, Junge«, grollte er. Der kehlige Bariton hatte einen fremdländischen Klang. Aber das Pferd beruhigte sich nicht. Im Gegenteil, plötzlich stieg es auf die Hinterhand, sodass der Mann fast aus dem Sattel geschleudert wurde. Allein seiner Geistesgegenwart verdankte er, dass er sich im letzten Moment vorwärts warf. »Racker, verdammter«, fluchte er erschrocken. Er hob den Kopf und lauschte. Wahrscheinlich war es nur eine Ratte oder ein Eichhörnchen gewesen, aber in einem Wald wie diesem gab es größere Räuber, vier- und zweibeinige. Niemand wusste das besser als er. Er schnalzte, doch das Pferd buckelte weiter und brach nach links aus. »Verdammt, dafür habe ich dich nicht vom Schlachtfeld geholt«, knurrte er. »Dir werde ich …« Er verstummte.

Eine weiße, zur Faust verkrampfte Hand ragte aus einem Laubhaufen auf den ausgetretenen Pfad. Erstarrt schaute der Reiter auf die körperlos wirkende Hand. Er bekreuzigte sich und murmelte einen Bannspruch gegen Hexen, Dämonen und sämtliche blutrünstigen Geister der Nacht. Dann trieb er seinem Pferd die Hacken in die Flanken. Aus dem gemächlichen Trab wurde ein halsbrecherischer Ritt durch die Dunkelheit, der erst ein Ende fand, als schwacher Lichtschein eine menschliche Behausung ankündigte. Der Reiter wischte sich mit dem Unterarm über das schweißglänzende Gesicht, rückte den Hut zurecht und zwang sich, ruhig zu atmen. Noch einmal klopfte er dem Tier den Hals, ehe er, zu seiner ganzen beträchtlichen Größe aufgerichtet, auf den Hof des Gasthauses ritt. Er schwang sich aus dem Sattel.

»Karl!«

Auf seinen herrischen Ruf hin rannte ein junger Mann, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, aus dem heruntergekommenen Stall.

»Oh, Ihr seid es.« Eifrig nahm er die Zügel aus der Hand des Reiters, der, ohne den Burschen eines weiteren Wortes zu würdigen, die Schenke betrat.

Drei Jahre nach dem Mord an ihrem Besitzer hieß sie immer noch Reilings Hof, zumal der neue Wirt, der eines Tages einfach aufgetaucht war, von sich behauptete, der Vetter des Getöteten zu sein. Da dieser Gisbert Reiling ein vorzüglicher Braumeister war, fragte niemand genauer nach, auch wenn seine Neuerungen dafür gesorgt hatten, dass viele der vornehmeren Heidelberger Bürger nach und nach ausgeblieben waren. Dementsprechend rau war der Umgangston, das Gelächter laut und betrunken.

Den nächtlichen Gast störte das nicht. »Guten Abend!« Ein herausfordernder Blick aus dunklen Augen überflog die Gesichter und blieb an der hübschen, nicht mehr ganz jungen Schankmagd hängen, die den Gruß kurz erwiderte, ehe sie sich abwandte.

Gisbert kam ihm entgegen. Der Kerl sah zwar eher wie ein Mordbrenner aus als wie ein Braumeister, aber der Reiter nahm die ausgestreckte Rechte und schüttelte sie.

»He, Leute«, rief der Wirt, »begrüßt unseren Helden vom Weißen Berg!« An den Neuankömmling gewandt sagte er leise: »Hast dich rargemacht in letzter Zeit, Jiří.«

Jiří machte eine vage Handbewegung. »Geschäfte.« Er spähte immer noch über die Schulter des deutlich kleineren Gisberts.

Der Wirt zwinkerte anzüglich. »Du suchst Lena?« Über das Stimmengewirr hinweg rief er: »Lena, bring Herrn Němec ein Bier. Das, mein Freund, geht aufs Haus, wenn du noch einmal erzählst, wie du unserem großen Kurfürsten das Leben gerettet hast. Sind ein paar Neue hier.«

Jiří nickte.

Gisbert klopfte ihm auf den Rücken. »Setz dich zu unseren wackeren Recken.«

Ein paar Soldaten rückten bereitwillig auseinander. Vor ihnen standen halb geleerte Humpen, und ihre Bewegungen verrieten, dass es nicht die ersten waren. Es waren gemeine Soldaten, nur einer von ihnen war Unteroffizier, Sergeant Spielvogel, der jeden freien Abend in Reilings Hof verbrachte. Er und Jiří tauschten einen unfreundlichen Blick, als Jiří sich auf die Bank quetschte. In diesem Moment tauchte Lena, die Schankmagd, mit einem vollen Krug auf. »Wohl bekomm’s, Herr Němec.«

Mit einem gefühlvollen Augenaufschlag sah er zu ihr auf. »Nenn mich doch endlich Jiří! Von deinen Lippen klingt es sicher wie eine Liebkosung.« Er griff nach ihrer Hand, war jedoch den Bruchteil einer Sekunde zu langsam.

»Eher wie ein Zungenbrecher. Aber wenn Euch der Sinn nach Liebkosungen steht, die Anni ist sicher gern bereit, Euch ihre Kammer zu zeigen – Herr Němec.«

Jiří hob theatralisch die Hände. »So grausam! Und so schön!«

»Lena!«, rief Spielvogel gepresst. »Noch ein Bier, ja?«

Die junge Frau bedachte die beiden mit einem milden Augenrollen, nickte und verschwand.

Jiří leerte den Krug zur Hälfte und ließ den Blick weiterschweifen. Als er ein bekanntes Gesicht sah, hob er grüßend sein Bier. »Fürchtegott Mertens! Wie geht es Euch?«

Der große, dünne Mann strahlte. »Heute besser als gestern. Ich habe einen wirklich lohnenden Auftrag ergattert. Da winkt viel Geld.«

Jiří grinste. »Geld ist immer gut. Was sollt Ihr tun?«

»Über hundert Kisten soll ich zimmern. Da wird meine Frau endlich mit mir zufrieden sein, bei Gott!«

Ein paar der jüngeren Soldaten lachten grölend, Spielvogel schwenkte seinen fast leeren Krug. »Auf unseren Zimmermann!«, rief er. Mit schwerer Zunge setzte er hinzu: »Kisten! Kisten sind gut! Auf die Kisten!«

Alle ergriffen die Gelegenheit, sich ausgelassen zuzuprosten. Fürchtegott Mertens, der nicht gewohnt war, im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu stehen, errötete und bestellte eine weitere Runde für den Tisch.

»Auf den Zimmermann!« Schwungvoll knallte Jiří den Krug auf die zerschrammte Holzplatte, doch seine Aufmerksamkeit galt nicht dem verlegenen Fürchtegott. Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass Lena an einem Tisch in der Ecke stehen geblieben und in ein Gespräch mit einem Gast vertieft war. Der Mann hatte einen Teller mit einigermaßen appetitlichem Fleisch und einen Becher Wein vor sich. Als sie zum Tresen zurückkehrte, wirkte sie verstört. Jiří versuchte, einen Blick auf den Fremden zu erhaschen, der sich hartnäckig im Schatten hielt.

»Jiří«, ein Gast packte ihn am Ärmel seines abgeschabten Lederwamses, »erzähl uns noch mal, wie du bei Prag dem Katholikenpack entkommen bist. Und hast du wirklich den Kurfürsten gesehen?«

»Gesehen?« Jiří genehmigte sich einen langen Schluck. Nachdem er ausgetrunken hatte, stürzte er den Krug um, um den begeisterten Zechern die Nagelprobe vorzuführen. Kein Tropfen rann auf den Nagel seines linken Daumens.

»Lena!«, lallte Fürchtegott. »Mehr Bier. Bier für unseren Helden! War es schlimm?«

»Es war die Hölle!« Jiří hielt Lena den leeren Krug hin. »Und ich habe viele Schlachten erlebt, das könnt ihr mir glauben!«

»Aufschneider!«

Wütendes Gemurmel wurde laut, einer der Soldaten sprang auf. »Halt die Fresse! Wir reden über unseren Kurfürsten! Er«, er zeigte auf Jiří, »ist ein Held.«

»Ich war schon vor zehn Jahren in Jülich dabei, als die Kaiserlichen klein beigaben«, nahm Jiří den Faden auf. Er hatte sich erhoben und sah den Sprecher eindringlich an. »Eurer Kleidung nach seid Ihr Calvinist. Holländer? Damals haben uns die Holländer geholfen, vor Prag haben sie sich feige in ihren Löchern verkrochen. Also, wer seid Ihr? Ihr habt keinen holländischen Akzent.«

»Ich bin Mattes und ich bin Pfälzer«, antwortete der junge Mann herausfordernd. »Ich habe auch für den Kurfürsten und unseren Glauben gekämpft.«

Jiří hob versöhnlich seinen Humpen. »Dann lasst uns auf unseren Kurfürsten anstoßen, ein Böhme und ein Pfälzer. Möge er bald wieder sein Schloss beziehen.«

»Auf unseren Friedrich!«

Eine Weile beteiligte sich Jiří an den wilden Spekulationen und Plänen, wie man dem Kurfürsten helfen könne. Schließlich beugte er sich zu Fürchtegott hinüber, der mit einem betrunkenen Lächeln in sein Bier stierte. Jiří stieß ihm derb gegen die Schulter. »Kisten also, hm?« Als er Fürchtegotts Aufmerksamkeit hatte, senkte er die Stimme. »Echte Kisten? Oder Särge?«

Das selige Grinsen erstarb, der Schreiner starrte Jiří erschrocken an. »Ki… Kisten natürlich. Wie kommt Ihr auf Särge? Wisst Ihr etwas?« Er schaute zur Tür, als ob jeden Moment kaiserliche Soldaten hereinstürmen könnten.

Der Böhme winkte ab. »Wollt nur fragen. Wer braucht schon hundert Kisten? Wer hat die eigentlich bestellt?«

»Der Rat!« Trotz Alkohol und Verunsicherung warf der dürre Mann sich in die Brust. »Der Obere Rat Harting persönlich!«

Jiří pfiff durch die Zähne. »Und was wollen die hohen Herren mit hundert Kisten?«

Fürchtegott brachte das Kunststück fertig, gleichzeitig zu trinken und die Achseln zu zucken. »Weiß ich nicht. He, ich frage nicht groß nach, wenn einer mit einem Batzen Geld lockt.«

»Ja klar, würde ich auch nicht.« Jiří folgte mit den Augen Lena, die nicht mehr an seinen Tisch gekommen war.

»Aber eins weiß ich«, beeilte sich Fürchtegott zu sagen, »es muss was Großes sein. Ein ganzer Hausstand vielleicht.«

»Stimmt«, meinte Jiří. »Vielleicht bereitet jemand seine Flucht vor. Na gut, Ihr könnt mich ja auf dem Laufenden halten.«

Fürchtegott runzelte angestrengt die Stirn. »Warum wollt Ihr das eigentlich alles wissen?«

Jiří grinste. »Weil ich ein neugieriger Mensch bin und weil ich Euch helfen will, wenn ich kann.«

»Ihr mir?«

»Aber sicher«, beteuerte Jiří. »Einem wie Euch muss man einfach helfen. Wie geht es Eurer Frau?«

Fürchtegott setzte den Krug wieder an, nur um festzustellen, dass er sich in der Zwischenzeit nicht gefüllt hatte. »Gut.«

»Das freut mich. Der Batzen Geld wird sie gnädig stimmen, wie?«

Der Schreiner machte ein zweifelndes Geräusch. »Jedenfalls werde ich in nächster Zeit oft in der Werkstatt sein.«

Jiřís Antwort ging im Gepolter eines umstürzenden Hockers unter.

»Natürlich kehrt er zurück!«, brüllte Spielvogel. »Wir schicken diese Katholiken zur Hölle, und ich heirate dich, Lena. Ihr werdet es alle sehen, verdammt! Ich werde dich beschützen und … und …«

Der Unteroffizier wurde von zwei Kameraden auf seinen Platz gezogen.

»Man kann es ihm nicht verübeln, wenn er sich besäuft«, murmelte Fürchtegott. »Er muss vielleicht bald in den Krieg. Sie sagen, die Spanier haben bereits Kaiserslautern eingenommen. Was werden wir tun, wenn sie kommen?«

Jiří winkte ab. »Die igeln sich da ein.«

»Meint Ihr?« Fürchtegotts lange Finger umkrampften den Humpen. »Der Winter kommt. Und dann der Frühling. Früher hat der Frühling immer Hoffnung bedeutet, aber heute? Ihr wart am Weißen Berg dabei. Sind die Katholiken wirklich so schlimm, wie alle sagen? Können wir siegen?«

»Katholiken, Protestanten, das ist doch alles …« Jiří erkannte die Angst seines Gegenübers und unterbrach sich abrupt. »Klar siegen wir. Gott ist auf unserer Seite.«

Fürchtegott nickte erleichtert und versuchte zum zweiten Mal, einen Schluck aus seinem leeren Krug zu trinken. Verwirrt stellte er ihn ab und sah sich nach einer der Schankmägde um. Zu Jiřís Ärger war es die blonde Anni mit der kecken Stupsnase, die mit strahlendem Lächeln zu ihnen eilte. Fürchtegott bestellte zwei Bier, nachdem er gefragt hatte, ob er den Helden vom Weißen Berg einladen dürfe – Jiří hatte gnädig zugestimmt, während sein Ärger wuchs, dass Lena schon wieder bei dem einsamen Fremden stand.

Der Mann passte nicht hierher. Er hatte mäßig getrunken, teuer gegessen und seine Kleidung wirkte wie die eines Kerls, der sich etwas Besseres leisten konnte als dieses Drecksloch. Plötzlich stand der Fremde auf und drückte mit einer fließenden Bewegung den Hut ins Gesicht. Jiří begriff, dass er die Gelegenheit hatte verstreichen lassen, die Züge des Mannes zu erkennen. Zwei Krüge wurden auf den Tisch gestellt. Ganz gegen seine Gewohnheit machte sich Jiří nicht einmal die Mühe, Annis eng geschnürtes Mieder zu begutachten. Der Mann begab sich zum Ausgang.

»Habt Ihr noch einen Wunsch?«, zwitscherte Anni. Er legte ihr die Hand auf die Hüfte und schob sie aus seinem Gesichtsfeld.

Lena hatte sich in der Zwischenzeit zu Spielvogel gebeugt und raunte ihm etwas zu. Der Sergeant kam schwankend auf die Füße. Eine Weile – zu lang für Jiřís Geschmack – hielt er sich an Lena fest, ehe er die Balance wiederfand.

»Kennt Ihr den Mann, der eben gegangen ist?«, fragte Jiří den Kistenmacher.

Fürchtegott richtete seinen verschwommenen Blick auf die Tür, die sich längst geschlossen hatte. »Ich seh niemanden.«

»Natürlich nicht. Nicht so wichtig.«

Spielvogel stolperte ins Freie. Stirnrunzelnd widmete Jiří sich seinem Bier.

Ein kalter Wind zerrte an seiner Kleidung, als Spielvogel auf den Hof trat und sich umsah. Im Schatten des Stalls lehnte eine dunkle Gestalt, den Hut in die Stirn gezogen, das Kinn in den Mantelkragen gedrückt. Sowie er den Sergeanten entdeckte, kam der Fremde auf ihn zu, bis er in dem spärlichen Licht stand, das durch eines der Fenster fiel. Langsam schob er den Hut zurück.

Spielvogel prallte rückwärts. »Der katholische Spion! Na, Ihr habt wirklich Schneid, dass Ihr Euch hierhertraut.« Seine Stimme klang ernüchtert. »Jakob Liebig. Was wollt Ihr?«

»Kurz gesagt, Eure Hilfe.«

»Aha. Das letzte Mal, als Ihr meine Hilfe gebraucht habt, bin ich im Arrest gelandet. Unter Mordanklage.«

Jakob schmunzelte, obwohl er sich Mühe gab, es zu unterdrücken. »Dafür entschuldige ich mich. Erneut.«

Spielvogel machte eine fahrige Geste. »Ihr habt sicher wieder einen wichtigen Auftrag. Was ist es dieses Mal?« Er trat näher, als Jakob zögerte. »Ihr seid immer noch Katholik?«

»Aus ganzer Überzeugung.«

»Dann sollte ich Euch vielleicht besser dem Stadtkommandanten übergeben.«

»Spielvogel, bitte, ich werde selbst mit ihm sprechen, aber erst muss ich in die Stadt, und zwar unbemerkt. Könnt Ihr mir helfen? Am besten noch heute Nacht.«

»Und warum sollte ich einem Katholiken helfen? Wir haben alle gehört, was die Spanier gemacht haben, als sie Kaiserslautern genommen haben.« Spielvogel war jetzt so nüchtern, wie er es in dieser Nacht werden würde. Die herabhängenden Hände hatten sich zu Fäusten geballt. »Nennt mir einen einzigen guten Grund.«

»Lena deutete an, Ihr könntet mir helfen.«

»Lena?«

»Lena.« Jakob lächelte.

Spielvogel strich sich über das erhitzte Gesicht und wischte den Schweiß an seiner Hose ab. »Rein käme ich schon. Ich bin ja kein einfacher Korporal mehr. Ich könnte …« Er unterbrach sein Gemurmel, als ein großer Mann über den Hof schwankte. Er blieb vor einem Baum stehen und erleichterte sich geräuschvoll. Auf dem Rückweg schenkte er Spielvogel ein breites Grinsen.

Jakob senkte hastig den Kopf. »War das nicht der Held vom Weißen Berg? Glaubt Ihr seine Geschichten eigentlich?«

»Warum nicht?«, fuhr Spielvogel auf. »Ihr werdet sehen, dass unser Kurfürst im Triumph zurückkehrt.«

Jakob hob begütigend die Hände. »Ich dachte ja nur, dass er auffällig oft seine Heldentaten zum Besten gibt, wenn Lena in der Nähe ist. Aber das geht mich nichts an. Wie geht es jetzt weiter? Helft Ihr mir?«

»Karl!«, rief Spielvogel. »Wir brauchen unsere Pferde. Ich hole meinen Mantel.« Er drehte sich brüsk um und ließ Jakob in der Kälte stehen.

Jakob Liebig, Agent des bayerischen Herzogs Maximilian, machte ein paar Schritte auf den Baum zu, um sich in seinen Schutz zu lehnen, als ihm der Uringestank in die Nase stieg, den der großmäulige Böhme samt einer großen Pfütze hinterlassen hatte. Er schlang die Arme um sich und ging auf und ab, während er darauf lauschte, wie im Stall die Pferde wieherten. Wenigstens war dieser Herbst wärmer als der letzte. Für einen Mann, der seit Monaten kaum aus dem Sattel gekommen war, war das eine Gnade. Doch es war die einzige. Nicht nur Reilings Hof hatte sich verändert. Die Pfalz selbst hatte sich verändert. In dem ehemals fröhlichen, etwas behäbigen Landstrich ging die Angst um. Die Leute reagierten mit Trotz. Sie waren lauter, sprachen mehr, tranken mehr.

Als Karl die Tiere ins Freie führte, wich Jakob hinter den Baum zurück. Später würde er sich seinen alten Bekannten stellen, später. Aber er brauchte Zeit.

Erleichtert registrierte er, dass Spielvogel, in einen derben Soldatenmantel gewickelt, aus der Schenke kam.

»Ich habe ihn auch gestriegelt«, sagte Karl fröhlich, »jetzt glänzt das Fell. Eurer war der Rappe, nicht wahr, Herr?« Er schaute flüchtig in Jakobs Richtung.

»Ja, danke«, erwiderte der gedämpft und achtete darauf, dass sein Gesicht verborgen blieb.

Beide Männer saßen auf. Der Ritt durch die sternenklare Nacht schien Spielvogel etwas von seiner alten Offenheit zurückzugeben. Er lenkte seine Stute neben Jakob und sah ihn mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen an.

»Jetzt könnt Ihr es doch herauslassen«, meinte er, ohne zu lallen. »Was für geheime Sachen habt Ihr vor?«

»Es … Ich kann nicht.« Jakob erinnerte sich an seinen letzten Besuch in Heidelberg vor drei Jahren. Damals hatte er einen Krieg verhindern wollen. Wie er gescheitert war! »Ich schwöre, dass ich niemandem in der Stadt schaden will«, beteuerte er. »Ich schwöre, dass ich mich bei Hauptmann Maxilius melden werde, sobald ich kann.«

»Hauptmann?« Spielvogel lachte trocken. »Lasst ihn das bloß nicht hören.«

»Ist er befördert worden? Was ist er? Oberst?«

Spielvogel grinste und hüllte sich in Schweigen. Sie ritten an den neuen Schanzen vorbei zum Speyerer Tor. Jakob spürte Spielvogels Blick auf sich, als er die Befestigungsanlagen musterte, aber ehe der Sergeant seinem neu erwachten Misstrauen Worte verleihen konnte, erklang eine laute Stimme.

»Gebt Euch zu erkennen!«

»Sergeant Spielvogel. Lasst uns passieren.«

»Wer ist da bei Euch?«, erkundigte sich der Wachsoldat. Im Sternenlicht blieb er ein dunkler Schattenriss.

»Jemand, den ich in die Stadt bringen muss.« Der Soldat wich nicht zur Seite. In kameradschaftlichem Ton sagte Spielvogel: »Du kennst mich. Also lass uns einfach durch.«

»Tut mir leid, heute Nacht gelten strengere Regeln«, tönte es zurück. »Ich muss den Wachhabenden informieren. Wartet!« Das letzte Wort klang drohend.

»Wer hat heute Nacht denn das Sagen?«, rief Spielvogel ihm nach.

Die Bewegung des Soldaten stockte. »Leutnant Karius«, erwiderte er, ohne sich umzudrehen.

»Oh Scheiße!«

Während der Soldat mit großen Schritten zum Wachhaus ging, warf Jakob Spielvogel einen beunruhigten Blick zu. »Was soll das? Ihr habt mir versprochen …«

Spielvogel bedeutete ihm mit einer Kopfbewegung zu schweigen. »Scheiße!«, wiederholte er und atmete panisch in seine Hand, um den Alkoholdunst abzuschätzen. Wenig später kehrte die Torwache mit einem hochgewachsenen Haudegen zurück, und Spielvogel schwang sich widerwillig aus dem Sattel.

Jakob hörte ein letztes schwaches »Scheiße!«

Karius baute sich vor seinem Untergebenen auf. »Ihr habt jemanden verhaftet, Sergeant? Gut, ich übernehme.«

»Aber …«

»Keine Sorge, Sergeant«, fiel der Leutnant ihm ins Wort, »Euer Eifer wird lobend erwähnt werden.«

»Verzeiht«, mischte sich Jakob ein, »hier liegt ein Irrtum vor.«

Karius fletschte verächtlich die Zähne. »Natürlich, es ist immer ein Irrtum. Absteigen! Sofort!«

Jakobs Füße hatten den Boden kaum berührt, da packte der Wachsoldat ihn am Arm und eskortierte ihn in die Wachstube. Jakob hörte noch, wie Spielvogel in seinem Rücken halbherzig protestierte. Flüchtig fragte er sich, ob das von Anfang an geplant gewesen war, aber irgendwie bezweifelte er es. Spielvogel mochte ihm nicht trauen, doch der Mann, an den er sich erinnerte, hatte nicht die nötige Raffinesse für so eine Scharade gehabt. Unter dem argwöhnischen Blick des Soldaten ordnete er seine Kleider und wartete auf den Leutnant.

Karius’ Aussehen ließ wenig hoffen. Er hatte ein kantiges, hartes Gesicht, die Bewegungen eines Menschen, der sein Leben dem Militär gewidmet hatte, und eine wulstige Narbe quer über der Stirn, die bewies, dass er seine Pflichten ernst nahm. Karius schickte den Soldaten hinaus und klopfte mit den Knöcheln auf den Tisch. Jakob öffnete den Mund, doch der Offizier kam ihm zuvor.

»Ihr habt keinen Passierschein. Dennoch wollt Ihr in die Stadt.«

»Ich …«

»Und Ihr seid Katholik.«

»Ich bin …«

»Katholik«, schloss Karius feindselig. »Mehr muss ich nicht wissen. Und ich werde meine Pflicht erfüllen. Meine Pflicht! Das bedeutet, dass ich nicht meinen persönlichen Wünschen folge und Euch mein Schwert in Euer schwarzes Herz stoße. So Gott will, wird sich eine Gelegenheit ergeben.«

»Ich …«, setzte Jakob zum dritten Mal an, aber Karius sprach einfach weiter.

»Es wird sich eine Gelegenheit ergeben, Gottes Willen zu erfüllen und Euch Ketzerpack samt und sonders aus Gottes Schöpfung zu tilgen, aber bis dahin erfülle ich meine irdische Pflicht, nicht meine himmlische.« Er hob die Stimme. »Sperrt den Gefangenen ein.«

Spielvogel tauchte auf. Er schien in den letzten Minuten geschrumpft zu sein. »Herr Liebig ist freiwillig hier«, wandte er ein. »Ich könnte ihn gleich zum Stadtkommandanten bringen.«

»Ich habe Euch einen Befehl erteilt, Sergeant!«

Endlich schüttelte Jakob die Erstarrung ab. »Das ist doch Irrsinn! Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen.«

»Ihr haltet das Maul oder ich lasse Euch in Ketten legen! Sergeant!«

»Jawohl, Herr Leutnant!«

Spielvogel packte Jakob am Arm und zerrte ihn hinaus. Hartnäckig weigerte er sich, sich auf ein weiteres Gespräch einzulassen, und schließlich gab Jakob seine Versuche auf. Wahrscheinlich hatte er den armen Kerl in genug Schwierigkeiten gebracht. Ihre Schritte hallten durch die menschenleere Hauptstraße. Fast alle Fensterläden waren geschlossen. Jakob kam die schöne, reiche Stadt gespenstisch vor. Ohne aufgehalten zu werden, erreichten sie das Tor der Garnison, an dem zwei junge Soldaten Wache schoben. Vor ihrem Unteroffizier standen sie stramm.

»Ich soll einen Gefangenen in Arrest bringen«, erklärte Spielvogel knapp.

Die Neugier in den Gesichtern der beiden war unverkennbar. Jakob entsprach wohl nicht dem Bild eines Nachtschwärmers oder Trunkenboldes, der einer Nacht im Kerker entgegensah.

Spielvogel bemerkte die Neugier offenbar auch, denn er sagte kurz: »Er ist Katholik.«

Die Mienen der Soldaten veränderten sich schlagartig, und es fiel Jakob angesichts des plötzlichen Hasses schwer, den Gleichgültigen zu spielen. Zum ersten Mal kam ihm der Verdacht, dass er einen schweren Fehler begangen hatte. Er zwang sich, den Blick nicht als Erster abzuwenden. Spielvogel griff wieder nach seinem Ellenbogen und führte ihn fort.

»Vielen Dank! Ihr hättet auch gleich sagen können, dass ich ein Mörder bin«, murmelte Jakob. Er hatte spöttisch klingen wollen, doch die Worte wirkten erstaunlich bitter.

»Ein guter Rat, Herr Liebig: Über Mord solltet Ihr keine Scherze machen.«

»Was meint Ihr damit?«

Aber Spielvogels Mitteilsamkeit hatte sich mit den wenigen Worten erschöpft. Er brachte seinen Gefangenen zu einem spärlich erleuchteten Gang. Ein Soldat nahm die Fackel aus der Halterung und öffnete eine metallbeschlagene Tür. Jakob setzte den Fuß auf die abgetretenen steinernen Stufen, die in die Tiefe führten.

»Warum lasst Ihr mich nicht einfach mit Maxilius sprechen? Oberst oder Hauptmann oder was auch immer.«

»Maul halten, Katholik«, bellte der Soldat. Jakob suchte unwillkürlich Halt an der feuchten Wand, denn er rechnete mit einem Stoß in den Rücken, doch der blieb aus.

Stattdessen befahl Spielvogel: »Beherrsch dich, Mann. Kehr auf deinen Posten zurück.«

Der Soldat zögerte, ehe er »Jawohl, Sergeant!« schmetterte und kehrtmachte.

Spielvogel schloss eine Zelle auf.

Der widerwärtige Gestank nach fauligem Stroh schlug ihnen entgegen. Jakob keuchte. »Ich soll wirklich …«

»Es tut mir leid, Herr Liebig. Wie die Dinge liegen, seid Ihr ein Katholik in einer protestantischen Stadt.«

»Ist nicht wahr!« Jakobs beißender Sarkasmus prallte an Spielvogel ab.

»Doch, das ist wahr«, entgegnete er. »Und deshalb werdet Ihr Euch ruhig verhalten und in diese Zelle gehen. Der Stadtkommandant wird Euch sicher morgen sprechen wollen.«

»Ich werde ihm kaum mehr sagen können, als dass ich Katholik bin, großer Gott! Was will er denn noch wissen! Spielvogel, ernsthaft, worum geht es hier? Das kann doch nicht alles wegen eines fehlenden Passierscheins sein!«

Spielvogel schürzte die Lippen, als kämpfe er mit sich, schließlich sagte er: »Ihr hattet Pech, an Karius zu geraten. Er hasst alles Katholische.« Er bückte sich nach der Kette, die in die Wand eingelassen war.

»Nein!«, entfuhr es Jakob. »Das ist … unnötig.«

Spielvogel sah ihm nicht in die Augen, aber er zögerte nicht, die Schelle um die schlammbespritzten Stiefel aus feinem Leder zu legen. »Tja, ich hatte auch Pech, an Karius zu geraten. Und ich setze nicht meine Karriere für Euch aufs Spiel. Katholik oder nicht Katholik.«

»Himmel, wir waren Freunde!« Jakob riss unbeherrscht an der Kette.

»Waren wir das?« Spielvogel schnaufte. »Die Dinge haben sich geändert. Katholiken und Protestanten können keine Freunde sein.«

»Spielvogel!«

Wortlos schloss der Sergeant die Zelle und ließ Jakob im Dunkeln zurück.

Seit dem Zapfenschlag lag Stille über der Garnison; der Nachtwächter hatte die elfte Stunde ausgerufen. Im Licht einer tropfenden Kerze studierte Maxilius die Pläne für die neuen Schanzen. Es waren dieselben beengten Räume, in denen er seinen Dienst versah, und da das Geld der Stadtkasse für die Verteidigung benötigt wurde, waren seine Pflichten gewachsen, nicht aber sein Sold. Seine größte Sorge galt der Frage, wie die Stadt den Winter ohne Revolte überstehen sollte. Was kümmerte ihn der vermaledeite Spanier, dieser Rodriguez? Neben seinem Schreibtisch erspähte er das zerknüllte Schreiben des Rates, das ihn zum wiederholten Male aufforderte, sich mit diesem vollkommen unwichtigen Menschen zu befassen. Es war dort nach seinem letzten Wutanfall gelandet. Maxilius zermalmte das protzige Siegel endgültig unter dem Absatz seines Stiefels. Und jetzt musste er auch noch so tun, als ob er sich um den Toten kümmerte, den sie in den frühen Abendstunden bei den Schanzen gefunden hatten. Wenn nicht ein Wunder geschah, würde Heidelberg bald genug Tote sehen. Und an ihm lag es, das Wunder zu vollbringen. Er stützte die Stirn gegen die Faust und widmete sich wieder seiner Herkulesaufgabe.

Als es an seine Tür pochte, brauste er auf: »Ja, Herrgott!«

Wütend blitzte er Sergeant Spielvogel an, der eingeschüchtert von einem Bein aufs andere trat.

»Steht gerade, Mann!«, bellte Maxilius. »Ich weiß beim besten Willen nicht, warum ich Euch befördert habe. Was wollt Ihr? Soweit ich weiß, habt Ihr keinen Dienst. Jedenfalls hoffe ich das für Euch; Ihr stinkt wie ein Bierfass.«

Spielvogel nahm so etwas wie Haltung an. »Herr Major, ein Katholik ist in der Stadt …«

»Verflixt und zugenäht, das weiß ich!«

»Ihr … Ihr wisst?«

»Was findet nur alle Welt an diesem Rodriguez? Wenn alle Katholiken solche Feiglinge wären wie der, wäre Kaiserslautern noch protestantisch. Was kümmert Euch dieser elende Kriecher, den sein eigener König hier vergessen hat?«

»Äh … nichts.«

»Und was wollt Ihr dann?«

»Ich spreche nicht von Herrn Rodriguez, sondern von Jakob Liebig«, murmelte Spielvogel.

Maxilius starrte ihn an. »Was? Liebig? Der ist in der Stadt?«

»Ja, Herr Major. Ich bin ihm in Reilings Hof begegnet.«

»Und wo ist er jetzt?«

»Im Verlies, auf Befehl von Leutnant Karius, Herr Major.« Spielvogel zog den Kopf ein. Als er ihn vorsichtig hob, grinste Maxilius bösartig.

»Gut, da kann er bleiben. Wird dem feinen Herrn guttun. Und Ihr legt Euch schlafen. Das ist ein Befehl.«

»Ja, Herr Major.«

In der Tür rief Maxilius ihn zurück. »Spielvogel«, ein winziges Zögern. »Geht es ihr gut?«

»Ja, Herr Major.«

»Ab mit Euch!«

Nachdem Spielvogel gegangen war, sackte Maxilius auf seinen Stuhl und stützte das Kinn auf die Hände. »Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein besserwisserischer Katholik. Oh Herr, warum strafst du deine Getreuen mit solchen Schlägen?«

Müde nahm er seine Jacke vom Haken, setzte den Hut auf und rief nach seinem Pferd. Wenig später ritt er zu Reilings Hof.

In der Schenke herrschte reger Betrieb, obwohl es bereits auf Mitternacht zuging, nur wenige Plätze auf den langen Bänken waren frei und die Humpen kreisten. Maxilius fragte sich, wie Gisbert es trotz der landesweiten Teuerung fertigbrachte, ein so wohlschmeckendes und dabei so hochprozentiges Bier zu brauen. Er schaute sich um und entdeckte einige Bekannte. Den einen oder anderen hätte er am liebsten nach Hause geschickt, vor allem den betrunkenen Zimmermann, der sich fast unverständlich mit diesem böhmischen Lumpen unterhielt, der sich seit einigen Monaten in der Stadt herumtrieb.

Er ging auf Lena zu. »Jakob Liebig ist in der Stadt«, begann er ohne Umschweife. »Hast du mit ihm geredet? Es ist wichtig, dass du mir die Wahrheit sagst.«

»Ein paar Worte.«

»Lena, bitte, was genau hat er gesagt?«

Sie wandte sich Gisbert zu. »Kann Anni mich kurz vertreten?«

»Kann sie nicht«, entgegnete der Wirt. »Oder siehst du sie hier?«

Maxilius kratzte sich am Kinn. »Ihr seid immer noch den Nachweis schuldig, dass Ihr mit dem verstorbenen Herrn Reiling verwandt seid. Der Rat duldet, aber er ist nicht sehr geduldig.«

»Ich zahle meine Steuern!«

»Das ist ein Anfang, nicht mehr.« Maxilius bedeutete Lena mit einem Fingerzeig, ihm in den Flur zu folgen. »Also?«

Sie hielt ihren Blick auf einen Punkt über Maxilius’ rechter Schulter gerichtet. »Er hat nicht viel gesagt. Nach den Abeles hat er sich erkundigt und wie es mir geht.«

»Lena, Tratsch interessiert mich nicht!«

»Er wollte in die Stadt, aber er hatte keinen Passierschein«, räumte sie ein. »Ich habe ihm gesagt, dass die Wachen niemanden einfach so durchlassen.«

»Und deshalb wandte er sich an Spielvogel?«

»Ja.«

»Gut. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit.« Jetzt sah sie ihn doch an und der Ausdruck ihrer dunklen Augen hätte ihn beinahe zusammenzucken lassen. Es waren schöne Augen, aber er wusste, dass zwischen ihnen ein Gespenst stand. Trotzdem konnte er sich nicht zurückhalten. »Lena, das ist kein Leben für dich. Die Stelle als meine Wirtschafterin ist immer noch frei.« Etwas, das er beim besten Willen nicht deuten konnte, regte sich in ihrem Gesicht. »Nun?«, fragte er rau.

»Nein, ist sie nicht, und nein, ich will sie nicht. Habt Ihr noch weitere Fragen?«

Er gab ihr mit einer Handbewegung zu verstehen, dass sie gehen durfte. Als sie fort war, wurden Maxilius’ Züge hart. »Gut, Herr Liebig, Ihr habt es so gewollt!«

Der Mond stand bereits hoch, als Maxilius sein Pferd losband. Er zog sich in den Sattel und gab dem Tier die Sporen. Die Müdigkeit, die mit jeder Woche schlimmer wurde, rumorte in seinen Knochen, aber er wusste, dass an Schlaf nicht zu denken war. So schnell er sich im Dunkeln traute, preschte er zur Stadt zurück. Sein Geist war wieder bei den Schanzarbeiten. Sie gingen nicht schnell genug voran, andererseits wusste er, dass er die Männer nicht noch härter antreiben durfte und dass der Rat nicht noch mehr Geld bewilligen würde. Keiner dieser Herren verstand wirklich, was das bedeutete: Krieg. Sie lauschten den Prahlereien dieses Böhmen und fühlten sich alle als Helden. Jakob Liebig, der lästige Katholik, der hatte wenigstens eine Ahnung, was auf sie zukam. Nur war er zu jung, es wirklich zu begreifen. Was diesen Jiří anging, den Kerl hätte er da lassen sollen, wo Liebig jetzt hockte. Der bedeutete Ärger. Er kannte diese Burschen.

Vor der Garnison zügelte Maxilius sein Pferd. Er vermisste seine Privatgemächer, aber diesen Luxus hatte er der Notwendigkeit geopfert, auch wenn sein Wirt die Zimmer immer noch für ihn frei hielt. Maxilius gähnte und stieg vom Pferd wie ein alter Mann. Eine Weile blieb er einfach stehen, die Stirn an den warmen Hals des Tieres gelehnt. Als er Schritte hörte, fuhr er in die Höhe.

»Herr Major.« Es war Stefan, sein Bursche.

Maxilius entspannte sich. Stefan gehörte zu den wenigen Menschen, denen er vertraute und die ihn gut genug kannten, um seine eiserne Fassade zu durchdringen. »Nicht jetzt«, bat er und unterdrückte ein zweites Gähnen.

Der junge Mann musterte ihn auf eine Weise, die jedem anderen eine harsche Rüge eingetragen hätte: besorgt. »Ich weiß, Herr Major, nur … Der Spanier hat schon wieder einen Boten geschickt. Damit sind es fünf. Er fleht Euch an, ihn anzuhören.«

Maxilius stieß ein bellendes Lachen aus. »Ich kann mir nicht vorstellen, was bei dem dringend sein sollte. Der soll sich hübsch in seinem vornehmen Haus verstecken und sich unsichtbar machen. Je weniger Protestanten sich daran erinnern, dass es ihn gibt, desto besser für ihn. Spanier! Hah!«

Stefan drängte sich sanft zwischen seinen Herrn und dessen Pferd. Er begann, das Tier abzusatteln. Maxilius ließ ihn gewähren. Abwesend glättete er die abgeknickte Feder an seinem Hut.

Während er das Tier versorgte, sprach Stefan weiter: »Ich glaube, er hat Angst. Todesangst. Und so wie die Dinge in der Stadt liegen, hat er nicht unrecht. Denkt an die Flugschriften, die …«

Maxilius verdrehte die blutunterlaufenen Augen. »Hör bloß auf. Ich hab ja Verständnis für unseren vergessenen Spanier, aber ich habe keine Zeit für ihn.«

»Und wenn er die Stadt verlassen würde?«

»Dann würden ihn meine besten Wünsche begleiten und ich hätte eine Sorge weniger. Aber er kann nirgendwo hin, wenn sein König ihm keine Eskorte schickt. Das weiß er und leider weiß ich das auch. Also mache ich mir keine Hoffnungen. Sonst alles ruhig?«

Stefan kämpfte einen beinahe komischen Kampf mit sich. »Dass Herr Liebig in der Stadt ist, habt Ihr gehört?«, erkundigte er sich schließlich.

Maxilius stöhnte nur. Ein Stück Feder blieb in seinen Fingern zurück. »Ja, den muss ich morgen auch noch aus dem Kerker holen. Warum eigentlich?«

»Vielleicht …«, begann Stefan, aber sein Herr winkte ab.

»Ich weiß, ich weiß. Man wird ja noch träumen dürfen.« Er setzte den Hut auf und der Moment der Schwäche verflog. »Hast du mein Bett bereitet?«

»Selbstverständlich.«

»Liegt meine Bibel bereit?«

»Ja, und ein Becher Wein.«

»Brav«, lobte Maxilius. »Und jetzt lass mich schlafen.«

»Wann soll ich Euch wecken, Herr Major?«

»Am Jüngsten Gericht«, schlug Maxilius vor und seufzte wieder, als sein Bursche ihn erschrocken anstarrte. »Sonnenaufgang wird reichen. Aber keine Sekunde vorher.«

Erschöpft schleppte er sich in seine Offizierswohnung, ließ sich von Stefan die Reitstiefel von den überforderten Füßen ziehen und überließ es ihm, sich um die schmutzige Kleidung zu kümmern. Als der Bursche gegangen war, schlug er das Buch auf, doch seine Gedanken waren bleiern wie seine Lider. Sein Nachtgebet fiel kurz aus. »Scheißkatholiken! Warum glaubt ihr nicht an Gott wie jeder gute Christenmensch?«

22. Oktober 1621

II

Das Knirschen des Riegels schreckte Jakob aus einem Schlaf, der ihn erst Stunden nach seiner Verhaftung von Kälte und Grübeleien erlöst hatte. Mit klammen Fingern klaubte er Stroh aus seinen Haaren und von seiner Kleidung. Letzte Nacht, in der kompletten Finsternis, in Gestank und Einsamkeit, hatte er Furcht verspürt. Jetzt gewann der Zorn die Oberhand. Er überlegte, ob er aufstehen sollte, entschied sich aber dagegen. Maxilius würde keine solche Höflichkeit von ihm erwarten können.

Doch der Mann, der eintrat, war nicht Maxilius.

»Aufstehen!« Leutnant Karius stieß die Fackel in die Zelle. »Mitkommen!«

Jakob befolgte den Befehl, bis die Kette spannte. Mit einem ironischen Lächeln blieb er stehen und hob die Brauen.

Karius nahm die Fackel in die Linke. Im nächsten Augenblick ließ ein Faustschlag Jakob gegen die Wand taumeln. Während er noch zu begreifen versuchte, was passiert war, wurde die Schelle von seinem Fußgelenk gelöst, und Karius knurrte: »Ich sage es nicht noch einmal, Katholik. Mitkommen!«

Jakob betastete sein Kinn. »Wohin bringt Ihr mich, Herr Leutnant?«, fragte er. Er erstickte fast an der höflichen Anrede, aber die Jahre bei Hof zahlten sich aus. »Zum Stadtkommandanten? Zu …«, er zögerte, verfluchte Spielvogel für seine Heimlichtuerei, »Oberst Maxilius?«

Statt einer Antwort trieb Karius ihn die Stufen hinauf in den Hof. Das fahle Morgenlicht war gnädig zu Jakobs empfindlichen Augen. Der Leutnant und sein Gefangener zogen kaum Aufmerksamkeit auf sich, denn die meisten Soldaten waren bereits beim Drill. Jakob stellte fest, dass der Stadtkommandant so vorausschauend war, auf den Einsatz von Musketen zu setzen. Noch handhabten die Männer die komplizierten Waffen unbeholfen, doch der junge Offizier, der sie anleitete, schien seine Sache zu verstehen. Ein Stoß zwischen die Schulterblätter machte Jakob bewusst, dass er stehen geblieben war. Er ging weiter.

Karius öffnete das Tor eines verlassen aussehenden Lagerhauses und drängte seinen Gefangenen zu einer alten Pferdedecke, aus der ein unangenehmer Geruch aufstieg. Jakob konnte die Formen eines menschlichen Körpers erahnen. Er rümpfte die Nase.

Karius’ Gesicht zuckte vor Wut. »Ist dir deine eigene Tat so zuwider? Mit einem Geständnis machst du es dir leichter.«

Wenigstens wusste Jakob jetzt, was es mit Spielvogels Gerede auf sich hatte, dass er keine Scherze über Mord machen sollte. Er setzte zu einem Protest an, als Karius den Zipfel der Decke packte und den Körper Stück für Stück freilegte. Dabei ließ er Jakob nicht aus den Augen. Der Tote war nackt. Beine und Rumpf waren die eines kräftigen Mannes, muskulös und stark behaart. Er wirkte gut genährt, aber drahtig.

»Und was soll diese lächerliche Vorstellung?«

Mit einem Ruck legte Karius den Kopf frei. Jakob bekreuzigte sich. Er hatte gefürchtet, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Doch er sah überhaupt kein Gesicht. Der Schädel war vollkommen zertrümmert. Jählings überfiel ihn eine Erinnerung zusammen mit dem Blutgeruch. Er holte ein paarmal keuchend Luft, ehe er sich zu Karius umdrehte.

»Und jetzt?«

Der Leutnant stierte ihn mit einem Hass an, der an Irrsinn grenzte. Er grub seine Finger in Jakobs Nacken und zwang ihn in eine gebückte Haltung. »Sieh ihn dir an«, grollte er. »Sieh ihn dir einfach an.«

Jakob blieb nichts übrig, als zu gehorchen. Er atmete durch den Mund und überlegte, ob er den Toten kennen müsste. Dabei fiel sein Blick auf den Hals. Er machte eine heftige Bewegung. In diesem Moment ließ der Druck nach, Karius packte ihn am Arm und stieß ihn vor sich her. »Raus jetzt. Der Stadtkommandant soll sein Urteil sprechen.«

Endlich, schoss es Jakob durch den Kopf, endlich hat der Irrwitz ein Ende.

Obwohl Jakob sich trotz des überstürzten Aufbruchs große Mühe gegeben hatte, sich sorgfältig auf seinen Auftrag vorzubereiten, hatte er nicht herausfinden können, wer nach Auflösung der Regierung das Amt des Stadtkommandanten bekleidete. Er hoffte nur, dass er nicht ebenso so ein Fanatiker war wie dieser Karius. Zwar war ihm bewusst, wie ungepflegt er nach einer Nacht im Kerker aussehen musste, dennoch setzte Jakob das verbindliche Lächeln auf, das ihm durch sein Leben bei Hof in Fleisch und Blut übergegangen war. Es erstarb schlagartig.

»Ihr seid der Stadtkommandant. Ihr?«, entfuhr es ihm wenig höflich.

Maxilius musterte ihn frostig. »Habt Ihr etwas dagegen?«

Er saß da, als ob die letzten Jahre nie vergangen wären. Sogar der speckige Hut mit der abgeknickten Feder lag auf der Tischkante wie damals. Ein Hauch von Wehmut erfüllte Jakob, als er sich erinnerte, was Maxilius, damals noch Hauptmann, bei ihrem Abschied über diesen Hut gesagt hatte: ein alter Freund. Plötzlich wurde Jakob die Brust eng. »Nein«, sagte er leise. »Es ist eine gute Wahl.«

Maxilius konnte einen Anflug von Überraschung nicht verbergen. Mit einer knappen Geste deutete er nach links. »Ihr solltet Pfarrer Hermeskeil begrüßen. Ihr werdet in nächster Zeit mehr von ihm sehen, als Euch lieb sein wird.«

Jakob drehte überrascht den Kopf. Das Gesicht des Pfarrers glänzte so rosig, wie er es in Erinnerung hatte.

»Gott zum Gruß, Herr Liebig«, sagte Hermeskeil ohne jedes Ressentiment.

Jakob rettete sich in eine Verbeugung. »Gott zum Gruß. Verzeiht, Haupt… Stadtkommandant. Ich bin verwirrt …«

Und wütend, fiel ihm ein, aber er schwieg und strich seine Kleidung glatt.

Maxilius’ Blick glitt von ihm ab und blieb auf Karius haften. »Und?«

»Kein Geständnis, Herr Major.«

Jakob fuhr auf. »Natürlich kein Geständnis. Maxilius! Meinetwegen Major, ich werde verhaftet, als ich die Stadt betreten möchte …«

»Ohne Passierschein.«

»Ja, meinetwegen, ohne Passierschein, aber immerhin in Spielvogels Gesellschaft, verbringe die Nacht im Verlies und dann werde ich vor eine verstümmelte Leiche geschleppt und …«

»Was könnt Ihr mir zu dem Toten sagen?«

»Was?« Jakob war kurz davor, endgültig die Beherrschung zu verlieren. »Was wollt Ihr hören?«

»Eure Meinung. Könnte es ein Unfall gewesen sein? Der Mann wurde bei den Schanzen gefunden.«

»Nackt?«, spottete Jakob. »Ich weiß nicht, wie Eure Schanzer arbeiten, ich wage es jedoch zu bezweifeln. Außerdem wurde dem Toten die Kehle durchgeschnitten, wie ich sehen konnte, als Euer Leutnant mir fast die Nase in die Leiche gedrückt hat … Ich …«

Maxilius hob die Hand. Die andere bedeckte seinen Mund, seine Augen, übermüdet und rot, schimmerten belustigt. »Beruhigt Euch. Leutnant, Ihr könnt gehen.« Als die Schritte sich entfernt hatten, fuhr der Stadtkommandant fort: »Von einem Schnitt in der Kehle wurde mir nichts berichtet. Seid Ihr sicher? Natürlich seid Ihr sicher«, unterbrach er, als Jakob zu einer hitzigen Antwort ansetzte. »Gut. Die Leiche wurde gestern in den frühen Abendstunden gefunden. Euch festzusetzen, war eine logische Entscheidung.«

Jakob schnaubte.

»Und jetzt sagt mir Eure Meinung. Und bedenkt: Je nützlicher Ihr Euch macht, desto geneigter bin ich, ein anderes Quartier für Euch zu finden als das, in dem Ihr bereits genächtigt habt.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause. »Ich meine es ernst, Herr Liebig.«

Jakob rang mit der Versuchung, hier und jetzt den Kerker zu riskieren. Er biss sich auf die Lippen. »Wenn jemand wirklich so tun wollte, als sei es ein Unfall gewesen, ist er schlampig vorgegangen. Ich glaube eher, dass die Identität des Toten verschleiert werden sollte. Getötet hat ihn der Schnitt durch die Kehle. Danach hat ihn sich jemand mit einem Knüppel vorgenommen. Wurde die Kleidung gefunden?«

»Bisher nicht.« Maxilius deutete auf einen freien Stuhl.

Jakob setzte sich, um nicht trotzig zu erscheinen.

»Ich vermute, dass Ihr mir nicht sagen werdet, was Euch nach Heidelberg führt«, bemerkte der Stadtkommandant nach einer Weile.

»Ich sorge mich um die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind«, erwiderte Jakob giftig.

»Also nicht.« Maxilius schnippte gegen die Reste der Feder. »Ihr steht noch in den Diensten Herzog Maximilians?«

»Das tue ich, mit Stolz.«

»Mit dem Stolz solltet Ihr Euch etwas zurückhalten«, entgegnete Maxilius trocken.

Jakob presste die Lippen aufeinander. Die drei Männer schwiegen.

Es war Hermeskeil, der die Stille beendete. »Herr Liebig, Ihr habt Euch vielleicht gewundert, warum der Stadtkommandant mich hinzugebeten hat.«

Jakob besann sich auf seine gute Erziehung. »In der Tat, Herr Pfarrer.«

Stadtkommandant und Pfarrer tauschten einen Blick. »Major Maxilius hat mich ersucht, Euch in den nächsten Tagen zu beherbergen.«

»Beherbergen«, wiederholte Jakob bitter. »So heißt das also.«

»Ihr könnt gerne in Euer altes Quartier zurückkehren«, beschied ihn Maxilius barsch. »Ganz wie Ihr beliebt. Ohnehin werdet Ihr keinen Schritt machen, ohne dass ich es erfahre.«

»Das heißt, ich bin Euer Gefangener?«

»Ihr bewegt Euch in diplomatischen Kreisen«, spottete Maxilius. »Da müsst Ihr doch ein schöneres Wort wissen. Im Übrigen«, er wurde übergangslos ernst, »dient die Maßnahme auch Eurem Schutz. Die Stimmung in der Stadt hat ihren Siedepunkt noch nicht erreicht, das garantiere ich Euch.«

Jakob dachte an Karius. »Und ich glaube Euch. Daher danke ich Euch, Herr Pfarrer, dass Ihr mich aufnehmt. Ich hoffe, dass ich Euch nicht in Schwierigkeiten bringe.«

Hermeskeil wollte etwas erwidern, aber Maxilius kam ihm zuvor. »Das wird nicht passieren. Dafür wird mein Leutnant sorgen. Ich sagte doch, dass ich über jeden Eurer Schritte informiert sein werde.«

»Der Kerker wäre einfacher.«

Maxilius’ Lächeln wurde breiter, wenn auch nicht wärmer. »Das stimmt, aber solange Ihr auf freiem Fuß seid, könnt Ihr Euch nützlich machen, indem Ihr herausfindet, wer diesen Unbekannten vom Leben in den Tod befördert hat. Denn dazu habe ich wirklich keine Zeit!«

In der Vorstadt verabschiedete sich Leutnant Karius höflich von Hermeskeil. Was immer die Vereinbarung hinsichtlich seiner Person war, niemand schien es für nötig zu halten, Jakob die Regeln zu erklären. Er dachte an das Heidelberg zurück, das er verlassen hatte, und wieder erfüllte ihn Trauer. In einem hatte Maxilius recht: Es würde schlimmer werden, für sie alle. Natürlich hatte Jakob keine Zweifel, auf wessen Seite Gott letztlich stand, aber der Weg zum Sieg des wahren Glaubens würde blutig werden. Inzwischen öffnete der Pfarrer die Haustür und rief nach seiner Haushälterin. Sie bedachte Jakob mit einem säuerlichen Blick, während sie den Pfarrer begrüßte. Hermeskeil bat sie, für seinen Gast ein Zimmer herzurichten und zu veranlassen, dass sein Gepäck aus Reilings Hof geholt wurde. Bei der Nennung dieses Namens wurde ihr Gesichtsausdruck noch missbilligender. Hermeskeil schmunzelte und führte Jakob die Treppe empor in seine Studierstube. Wenigstens hier hatte sich nichts verändert. Im Kamin knisterten brennende Scheite gegen die Herbstkühle, auf dem Schreibtisch lag eine aufgeschlagene Bibel, und auch das abstoßende Gemälde vom Sündenfall hing am selben Platz. Nur die Schlange starrte noch etwas bösartiger als vor drei Jahren.

Hermeskeil dagegen strahlte eine Freundlichkeit aus, die von Herzen zu kommen schien. »Nehmt Platz. Machen wir das Beste aus diesen ungewöhnlichen Umständen. Bitte glaubt mir, Ihr seid mir willkommen.«

»Danke«, erwiderte Jakob steif. »Wenn Maxilius allerdings darauf spekuliert, dass ich Euch Geheimnisse verrate …«

Hermeskeil hob beschwichtigend die Hände. »Herr Liebig, Ihr seid der Spion, nicht ich. Ich warte darauf, dass die Menschen mir ihre Geheimnisse aus freien Stücken anvertrauen. Wenn sie es nicht tun, nun, dann gibt es immer noch gute Gespräche und guten Wein.«

»Und Kuchen.« Jakob musste gegen seinen Willen lächeln. »Wie geht es Matthias? Und … Sophie?«

Hermeskeil ging zum Schrank und entnahm ihm trotz der frühen Stunde zwei Gläser und einen Krug. Jakob kam es vor, als hantiere er unnötig lange damit herum.

»Herr Pfarrer?«

»Oh, Euer Freund Matthias hat Ambitionen entwickelt. Nachdem Ratsherr Bonneville gestorben ist, bewirbt er sich um dessen Nachfolge. Außerdem hat er Traugott Krauses Kunden übernommen. Er ist der kommende Mann in Heidelberg.«

»Hmm«, brummte Jakob. »Und seine Frau?«

»Sie hatten eine kleine Tochter.« Hermeskeil sah zu, wie der Wein die Gläser füllte. »Sie ist gestorben. Ich leiste der armen Frau Beistand, so gut ich kann, aber … der Schmerz ist sehr frisch. Und sehr tief. Sie hat sich verändert.«

»Inwiefern verändert?« Endlich stellte sich Jakob den Erinnerungen an die blonde Sophie Abele, ketzerisch, aufmüpfig und absolut reizend. Eine Sekunde lang schien sie leibhaftig im Raum zu stehen und ihm ihr spöttisches Lächeln zu schenken.

»Sie ist … gläubig geworden.«

Jakob runzelte die Stirn. »Ist das nicht gut? Ihr seid Geistlicher!«

Hermeskeil setzte das Glas an. »Natürlich, Ihr habt recht. Es ist immer richtig, Trost bei Gott zu suchen. Und Ihr? Eurer Kleidung nach hat es das Leben nicht schlecht mit Euch gemeint.«

»Wenn es mich nicht gerade in den Kerker verschlägt.« Jakob rieb an einem Schmutzfleck auf seiner weißen Manschette. »Aber Ihr wolltet mich doch nicht aushorchen.« Er lehnte sich zurück und ließ zu, dass der Wein ihn wärmte. Angeekelt betrachtete er dabei die schwarzen Ränder unter seinen Nägeln. »Und Maxilius ist jetzt Major?«

»Tja, nach der Niederlage des Kurfürsten hat der Rat händeringend fähige Männer gesucht. Maxilius wurde vor einem Monat endgültig zum Stadtkommandanten befördert. Es gab sonst niemanden, der sich der Verantwortung gestellt hätte.«

»Nur dass sie keinen Stadtkommandanten brauchen, sondern einen Wundertäter«, entfuhr es Jakob. »Die Spanier stehen im Westen, Tillys Heer im Osten. Eine schier unlösbare Aufgabe.«

Sie wurden unterbrochen, als die Hauswirtschafterin ein Tablett mit Brot, Käse und einem Krug Dünnbier auftrug. Sie musterte die Gläser strafend. Jakob vermutete, dass Hermeskeil der Gardinenpredigt allein seinetwegen entkam. Als sie den Raum verlassen hatte, schenkte der Pfarrer mit verschmitzter Miene nach.

»Vielen Dank«, sagte Jakob. »Ein guter Tropfen. Setzen wir unsere Fragestunde fort?«

»Gerne«, erwiderte der Pfarrer und nippte genießerisch an seinem Wein. »Aber nicht jetzt. Ihr habt ein Bad und eine Rasur nötig. Ich bin sicher, ein Mann wie Ihr ist den Kerker nicht gewöhnt.«

Jakob errötete leicht. »Nein. Nicht wirklich. Danke.«

Die Haushälterin führte ihn auf sein Zimmer unter dem Dach. Es war eine schlichte Kammer mit einem Bett, einem Waschtisch und einer altertümlichen Kommode. Er griff nach dem Buch, das darauflag, und verzog das Gesicht. Es war die Bibel in deutscher Sprache. Jakob trat zum Fenster und blickte hinaus. Selbst wenn sich ein Weg finden ließe, auf das Dach zu klettern, so stand an der Hauswand gegenüber sein persönlicher Höllenhund und beobachtete das Fenster mit unbestechlichen Augen. Leutnant Karius war nicht zur Garnison zurückgekehrt, und er machte auch keine Anstalten, sich zu verstecken.

Die Herbstsonne verlieh den Hauswänden einen warmen Schimmer und ließ das gelbe Laub erstrahlen. An der Mauer des Herrengartens blieb Hermeskeil stehen. In besseren Zeiten hätte er an dieser Stelle die Stimmen der Schauspieler gehört, die sich auf der Bühne versammelten, um ein weiteres Stück Shakespeares einzustudieren. Jetzt tollten hier nur ein paar Jungen herum, zwei eiferten mit aus Stöcken gefertigten Schwertern den Rittern nach, an deren Turnieren der Kurfürst und seine Frau sich in glücklicheren Tagen erfreut hatten. Hermeskeil schüttelte bekümmert den Kopf und setzte seinen Weg fort. Ob die goldenen Zeiten je wiederkommen würden? Sein Herz wurde noch schwerer, als er das prächtige alte Hagen-Haus aufragen sah. Benannt war es bis heute nach dem Vater der jetzigen Besitzerin, auch wenn sie längst Abele hieß und die Heidelberger sich an ihren Ehemann gewöhnt hatten, obwohl er ein Konvertit war. Hermeskeil wollte eben die Straße überqueren, als ihm ein Mann auffiel, der müßig an einem Zaun lehnte und zu den hohen Fenstern hinaufsah. Er versuchte, sich zu erinnern, woher er den hochgewachsenen, schwarzhaarigen Kerl mit den wachen, dunklen Augen kannte. Wahrscheinlich ein säumiges Gemeindemitglied. Höflich nickte der Pfarrer und registrierte erstaunt, dass der Mann hastig um die nächste Ecke bog.

Hermeskeil betätigte den Türklopfer. Wenig später hörte er die schweren Schritte Marthas, der Haushälterin, durch den Flur donnern.

Die Tür wurde aufgerissen und gab ihr bärbeißiges Gesicht frei, das sich aufhellte, als sie den Gast erkannte. »Herr Pfarrer, kommt herein. Leider hat der Herr hohen Besuch.« Sie schürzte die Lippen.

»Eigentlich wollte ich ja Frau Abele besuchen.«

»Hat auch Besuch«, lautete die knappe Antwort, »aber sie empfängt Euch sicher.«

Während sie ihn durch den Flur führte, fragte sich Hermeskeil, was den Ärger der treuen Seele hervorgerufen hatte. Plötzlich vernahm er im ersten Stockwerk erregte Männerstimmen.

»Nanu?«, machte er und wies mit dem Kinn nach oben.

»Das ist Rat Hirsch«, antwortete sie auf die unausgesprochene Frage. »Mir steht es ja nicht zu, zu urteilen, aber ein feiner Umgang ist das!«

Auch wenn Hermeskeil sie liebend gern weiter ausgefragt hätte, schämte er sich seiner Neugier. Außerdem schien der kurze Ausbruch schon vorbei, seine und Marthas Schritte übertönten das wieder leise geführte Gespräch vollkommen. Martha führte ihn schnaufend und vor sich hin brummend in den Salon, wo drei Frauen bei süßem Gebäck und Likör plauderten. Zwei von ihnen waren schwarz gekleidet, die dritte trug ein prächtiges, dunkelgrünes Gewand; alle Kleider waren mit kostbarer Spitze verziert. Die Hausherrin erhob sich. »Herr Pfarrer, das ist schön. Bitte, setzt Euch zu uns. Ihr kennt ja meine Freundinnen, Ernestine de Bonneville und Emilie Hirsch.«

Hermeskeil nickte erst der Frau in Schwarz, dann der in Grün zu, während sein Blick den Kuchenteller suchte.

Sophie sah es und ihre Lippen zuckten. Hermeskeil fühlte Wehmut, denn ihr Lächeln, so warm es sein mochte, war von Trauer überschattet. Er umschloss Sophies Hand mit seiner und drückte sie. Ihre Augen begegneten seinen in stillem Einvernehmen.

»Ihr seid mit Eurem Mann gekommen?«, wandte er sich an Frau Hirsch, nachdem Sophie ihn mit Gebäck versorgt hatte.

Emilie seufzte geziert. »Männer!«, sagte sie nur und führte das winzige Likörgläschen an die Lippen. Sie waren sehr rot. Hermeskeil fragte sich, ob all die Farbe natürlichen Ursprungs war. Er dachte an seine nächste Predigt. Eitelkeit könnte ein gutes Thema abgeben.

»Ja, Männer«, tadelte er. »In der Heiligen Schrift steht, dass das Weib dem Manne untertan sein soll.«

»Dazu müsste er mir einmal Gelegenheit geben, statt immer seinen Geschäften nachzugehen«, entgegnete Frau Hirsch spitz.

Sophie schaute ihre Freundin betreten an.

Ernestine de Bonneville, Witwe des verstorbenen Rates Pierre de Bonneville, zeigte sich amüsiert. »Ein religiöser Disput, Herr Pfarrer? Und das mit drei schwachen Frauen?«

Hermeskeil biss krachend in den Blätterteig und wischte die Krümel von seiner Soutane. Er wollte streng aussehen, aber angesichts der Cremefüllung fiel es ihm schwer. Außerdem dachte er mit einem Anflug von Schuldbewusstsein an das daheim verspeiste Frühmahl. Vielleicht sollte er die Predigt lieber über Völlerei halten.

Gleichzeitig mahnte Sophie: »Ernestine, nicht! Der Herr Pfarrer möchte sicherlich nur seine Aufwartung machen.«

»Ja, ich wollte sehen, wie es Euch geht«, bestätigte Hermeskeil. »Doch bin ich auch hier, um Euch etwas mitzuteilen.«

»Also ist es kein Zufall«, rief Ernestine und beugte sich vor. »Lasst hören.«

Hermeskeil verwünschte sich im Stillen. Was er Sophie zu sagen hatte, wollte er keinesfalls vor Zeugen preisgeben, doch er wusste beim besten Willen nicht, wie er den herausfordernden Augen der schönen Witwe entkommen sollte. Er war Ernestine ein paarmal im Haus der Abeles begegnet und war sich nicht sicher, was er von dieser Frau halten sollte. Sie war Hugenottin, vor Jahren nach Heidelberg gekommen, wo sie nach skandalös kurzer Zeit den deutlich älteren Rat de Bonneville geheiratet hatte. Inzwischen war der Mann tot und hinterließ eine reiche Witwe und reichlich Gerede. Selten war Hermeskeil so erleichtert gewesen, den Hausherrn zu sehen, der in diesem Moment hereinplatzte. Matthias’ Gesicht war gerötet, an seiner Schläfe pochte eine Zornesader.

»Oh, guten Morgen, Herr Pfarrer«, knurrte er. »Ich werde mich gleich um Euch kümmern. Zuvor aber muss ich Frau Hirsch hinausbegleiten. Euer Mann wartet an der Haustür.«

»Ach, tut er das?« Emilie maß Matthias mit einem kühlen Blick und erhob sich. »Gut, ich komme. Ich danke dir für die Gastfreundschaft, Sophie.« Sie machte eine lange, bedeutungsvolle Pause. »Und natürlich Euch, Herr Abele. Ihr wolltet mich hinunterbegleiten?«

Sie streckte die Hand aus. Matthias’ Wangen wurden noch röter, widerstrebend bot er ihr den Arm. So rauschten sie aus dem Zimmer. Sie ließen Schweigen zurück, das nur vom Knarren der dritten Stufe gestört wurde.

Ernestine lächelte noch immer. »Dein Mann ist sehr zupackend, liebste Sophie.«

Sophie spielte mit ihrem Ehering. »Er … er steht unter großem Druck. Er will Rat werden und …«

»Er sollte sich die nötigen Umgangsformen zulegen«, bemerkte Ernestine leicht. »Und worüber«, sie wandte sich Hermeskeil zu, »wolltet Ihr mit uns reden?«

Der Pfarrer sah die elegante Frau an. »Verzeiht, Frau de Bonneville, meine Neuigkeiten sind für Frau Abele bestimmt.«

»Wie spannend.«

»Ich habe keine Geheimnisse vor Ernestine.«

Hermeskeils Miene verschloss sich noch mehr, sein gütiges Gesicht wurde beinahe finster. »Es ist Eure Entscheidung.«

Sophie ergriff Ernestines Hand. »Bitte bleib.«

Hermeskeil beschloss, es kurz zu machen. »Jakob Liebig ist in der Stadt.«

Sophie wurde leichenblass. »Oh«, machte sie endlich und tastete nach ihrem Glas. Ohne daraus zu trinken, hielt sie es an ihre Lippen. »Seid Ihr sicher?« Sie lachte zittrig. »Natürlich seid Ihr sicher. Oh Gott, warum?«

»Und wer ist dieser Herr Liebig?«, fragte Ernestine und strich ihren Ärmel glatt, den Sophie zerknittert hatte. Ihre Stimme drückte nur Anteilnahme aus, dennoch war Hermeskeil sicher, dass Untiefen darunter verborgen waren.

»Ein katholischer Agent im Dienste Herzog Maximilians«, entgegnete er knapp. »Und ein Jugendfreund Herrn Abeles.« Er legte den Kopf schief. »Der gerade eben die Treppe heraufkommt. Er wird diese Stufe wohl nie austauschen?«

»Nein«, flüsterte Sophie. »Wohl nicht.« Sie stellte das unberührte Glas ab. Als die Tür aufgerissen wurde, zwang sie sich zu einer freundlichen Miene. »Setz dich zu uns, Matthias, oder musst du gleich in die Backstube? Pfarrer Hermeskeil freut sich sicher über deine Gesellschaft.«

Matthias’ Gesicht war immer noch gerötet, seine Augen funkelten mordlustig. »Ich denke, ein Schluck Wein wird mir guttun«, presste er hervor. Er bediente sich im Stehen und stürzte das Glas hinunter.

»Du wirkst aufgebracht.«

Matthias füllte sein Glas ein zweites Mal. »Hirsch rät mir – in aller Freundschaft natürlich –, meine Bewerbung für den Rat ruhen zu lassen.«

»Das ist natürlich ärgerlich, aber, Matthias, wir haben Gäste.«

Er stutzte und strich sein Wams über dem Bauch glatt. »Verzeiht, Frau de Bonneville.« Er hauchte Ernestine einen unbeholfenen Kuss auf den Handrücken. »Führt Euch der Kuchen zu mir? Bitte greift zu!«

Hermeskeil sah auf den Teller, doch der Appetit war ihm vergangen. Am liebsten hätte er Matthias ein wenig Feingefühl in seinen Dickschädel gebläut, aber die stille Verzweiflung in Sophies Zügen hielt ihn zurück. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Ernestine sich mit einer geschmeidigen Bewegung erhob.

Sophie sprang ebenfalls auf. »Du willst gehen?«

»Ich denke, es ist an der Zeit. Du wirst mir bei anderer Gelegenheit erzählen, wer dieser … alte Freund ist, nicht wahr?«

Sophies Blick huschte zu Matthias. »Ja, ich … ja, natürlich.« Sie zupfte an ihren Spitzenmanschetten. »Ich begleite dich nach unten.«

»Warum übernimmt das nicht dein Mann? Wo er sich Emilie gegenüber schon als vollendeter Kavalier erwiesen hat.«

Matthias musterte die schöne Frau misstrauisch. Als er ihr den Arm bot, wirkte er noch unbeholfener. Sophie wandte den Kopf ab, während Ernestine ihre schmale Hand, schmucklos bis auf einen kostbaren Ehering, auf seinen mehlbestäubten Ärmel legte.

»Auf bald, liebe Freundin. Und Euch, Herr Pfarrer, werde ich ja am Sonntag im Gottesdienst sehen dürfen.«

Bei dem Wort »Gottesdienst« musste Hermeskeil an die Begegnung vor dem Haus denken. »Sagt, Frau Abele, kennt Ihr einen großen, zwielichtig aussehenden Burschen? Dunkel. Irgendwie verwegen. Er trieb sich vor Eurem Haus herum, als ich kam.«

Sophie hob die Schultern, doch Ernestine warf den Kopf zurück. »Sophie, du führst ja ein wildes Leben!«, rief sie mit einem spröden Lachen. »Du musst mir wirklich alles erzählen!«

»Aber ich kenne so einen Mann nicht.«

»Wie überaus schade!«

Jakob fuhr mit der Hand über seine rasierte Wange, während er zum Fenster trat. Er bedauerte, dass sein Gepäck noch nicht gebracht worden war, aber wenigstens hatte Hermeskeil Wort gehalten und den Drachen von Wirtschafterin angewiesen, ihm ein Bad herzurichten. Das lauwarme Wasser war ein Segen gewesen, doch jetzt, in seiner kleinen Kammer, kehrten die düsteren Gedanken zurück. In einem Anflug von kindischem Trotz wünschte er, Maxilius hätte ihn im Kerker sitzen lassen. Alles war besser als Karius’ grinsende Fratze unten auf der Straße. Der Leutnant schien von seinen anderen Pflichten entbunden und stand zufrieden in der Sonne. Jakob fasste einen Entschluss. Er streifte sein Lederwams über das verschwitzte Leinenhemd, glättete die Spitze an Kragen und Manschetten und trat in den engen Flur. Auf der Treppe begegnete ihm die Haushälterin. Das Erschrecken der ältlichen Frau stachelte seinen Ärger von Neuem an.

»Um Gottes willen, ich tue Euch nichts«, erklärte er ironisch.

»Der Herr Pfarrer hat gesagt, dass Ihr das Haus nicht verlassen dürft«, keifte sie, nachdem sie ihren Schrecken überwunden hatte. »Also geht zurück! Oder wollt Ihr mich in Schwierigkeiten bringen?«

Jakob fragte sich flüchtig, ob Übellaunigkeit in Heidelberg zwingend zum Wesen einer Haushälterin gehörte. »Mit Verlaub, ich kann mir den Herrn Pfarrer nicht mit der Gerte vorstellen, wie er Euch züchtigt. Daher bitte ich Euch, beiseitezutreten und mich meinen Geschäften nachgehen zu lassen. Sie sind wichtig.«

Die Frau warf ihm einen giftigen Blick zu, aber als Jakob einfach auf sie zuging, raffte sie ihre Röcke und flüchtete die Stufen hinunter. »Ich habe die Haustür abgeschlossen!«, rief sie und ließ die Schlüssel klimpern.

Statt einer Antwort suchte Jakob nach der Hintertür für die Dienstboten. Er fand sie ohne Schwierigkeiten und zu seiner Erleichterung war sie unverschlossen. Ohne auf das Zetern zu achten, gelangte er ins Freie. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er keinen Mantel mitgenommen hatte, doch die plötzliche Freiheit berauschte ihn. Entschlossen zog er die Tür hinter sich zu.

Er durchquerte das Gemüsegärtchen und trat durch das Holztor auf die Straße. Dort sah er sich nach rechts und links um, aber außer einer Horde lärmender Kinder war die Gasse leer. Jakob schmunzelte, als er an Karius dachte, der immer noch vor dem Haus herumlungerte. Dennoch galt es, sich zu beeilen, denn er wusste nicht, ob der Hausdrache auf die Idee kam, dem Leutnant von seiner Flucht zu berichten.