Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Wendelgard

- Sprache: Deutsch

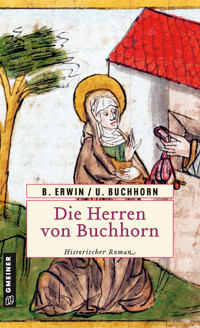

Anfang des 10. Jahrhunderts beherrschen die Grafen von Buchhorn weite Gebiete des Bodenseeraums. Ihr Sitz befindet sich in Buchhorn, dem heutigen Friedrichshafen. Ihre Geschichte ist geprägt von Kriegen und Machtkämpfen. Vor vier Jahren ist Wendelgard, Gräfin von Buchhorn, in das Kloster St. Gallen eingetreten, nachdem ihr Ehemann auf dem Schlachtfeld für tot erklärt worden war. Doch der grausame Mord an ihrem ehemaligen Diener lässt ihren gerade gewonnenen Seelenfrieden wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. Und offenbar gibt es Mächte, die ganz und gar nicht davon begeistert sind, dass die junge Frau in ihre alte Heimat Buchhorn zurückkehren möchte. Auch Gerald, der Sohn des Ermordeten, wird gezwungen sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Als Schmied hat er sich im fernen Bregenz eine Existenz aufgebaut, nun sieht er sich in die Geschicke der Mächtigen hineingerissen. Eine wertvolle Brosche, ein weiser Bischof und eine blonde Magd lenken sein Schicksal in eine neue Richtung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2008

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

B. Erwin / U. Buchhorn

Die Herren von Buchhorn

Historischer Roman

Zum Buch

Vor vier Jahren ist Wendelgard, Gräfin von Buchhorn, in das Kloster St. Gallen eingetreten, nachdem ihr Ehemann auf dem Schlachtfeld für tot erklärt worden war. Doch der grausame Mord an ihrem ehemaligen Diener lässt ihren gerade gewonnenen Seelenfrieden wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. Und offenbar gibt es Mächte, die ganz und gar nicht davon begeistert sind, dass die junge Frau in ihre alte Heimat Buchhorn zurückkehren möchte. Auch Gerald, der Sohn des Ermordeten, wird gezwungen sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Eine wertvolle Brosche, ein weiser Bischof und eine blonde Magd lenken sein Schicksal in eine neue Richtung.

Birgit Erwin, geboren 1974, hat Anglistik und Germanistik in Heidelberg und Southhampton studiert und lebt heute als Gymnasiallehrerin in Karlsruhe. Sie hat mehrere Romane sowie zahlreiche Kurzgeschichten unterschiedlicher Genres veröffentlicht.

Ulrich Buchhorn, Jahrgang 1961, ist Althistoriker und unterrichtet Latein. Er ist Autor von Kriminalkurzgeschichten, die in verschiedenen Anthologien erschienen sind.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bilder: Cod. Sang. 0602, 303, Stiftsbibliothek St. Gallen / Codices Electronici Sangallenses; Cod. Sang. 0602, 303, Stiftsbibliothek St. Gallen / Codices Electronici Sangallenses

ISBN 978-3-8392-3028-2

Widmung

In memoriam Horst Buchhorn

1

»Ihr wünscht, edle Herren?«

Der junge Edelmann sah sich in der kleinen, peinlich ordentlichen Werkstatt um, ehe sein Blick auf dem Mann hinter dem Amboss haften blieb. »Bist du Gerald, der Schmied?«

»Sieht das hier nach einer Weinschänke aus?«

Das Lächeln des Mannes gefror. »Nicht so patzig!«

»Verzeiht!« Gerald wischte sich die Hände an der ledernen Schürze ab und kam hinter dem Amboss hervor. »Ich wollt’ Euch nicht beleidigen. Nur dieses Hufeisen«, er deutete auf den Amboss, »will nicht die rechte Form annehmen. Obwohl ich es am Huf angepasst hab.« Er seufzte missmutig. »Ihr habt Pferde, die ich beschlagen soll?«

»Vielleicht ist das Eisen noch zu hart.«

Die buschigen Brauen des Schmieds rutschten ein Stück höher. »Ihr versteht Euch aufs Schmieden?«

Der Edelmann lächelte dünn. »Ich verstehe viel von Pferden und von so einigem mehr. Du hast eine ganz ansehnliche Werkstatt hier. Wem dienst du?«

Ein Schatten fiel über das Gesicht des Schmieds. Seine Finger hinterließen rußige Spuren, als er sich die grauen Locken aus der Stirn strich. »Ja, das ist so eine Sache, edler Herr. Mein Herr, der Graf von Buchhorn, ist vor sechs Jahren im Krieg gegen die Ungarn gefallen. Meine Herrin hat aus Kummer den Schleier genommen und ihre Kinder in die Obhut von Graf Werinher gegeben. Wer genau das Sagen in der Grafschaft hat, weiß niemand so recht. Aber hier …«, er legte die geballte Faust auf die Brust über dem Herzen, »hier diene ich weiterhin Udalrich und Wendelgard von Buchhorn.«

»Über den Tod hinaus treu, wie ehrenhaft!«, bemerkte der Edelmann mit seinem schmalen Lächeln, während er einen kurzen Blick mit seinem älteren Begleiter wechselte. »Dann sagt dir vielleicht auch der Name Adalbert etwas?«

»Aber ja! Er war der Knappe meines Herrn. Er wurde zusammen mit ihm für tot erklärt. Wieso? Ist er … wisst Ihr etwas von ihm?«

Wieder tauschten die beiden Edelleute einen Blick. »Ich war nur neugierig. Mein Pferd lahmt. Es braucht bis heute Abend ein neues Eisen.«

»Ich mach mich gleich an die Arbeit, Herr!«

Mit gerunzelter Stirn sah Gerald den beiden Männern nach, ehe er zu dem prächtigen Rappen trat und seinen Vorderhuf anhob. Er brauchte nicht lange, um zu erkennen, warum das Tier lahmte. Ein Stein hatte sich in den Huf gezwängt. Das Stirnrunzeln des Schmieds vertiefte sich, während er ihn herauslöste. »Und dafür ein neues Hufeisen! Versteh einer diese reichen Herren! Das Steinchen hätte er doch selber herausholen können, vor allem, wenn er was von Pferden versteht. Aber lieber das Tier leiden lassen, als sich selber die Finger schmutzig machen. Da war mein Herr doch aus ganz anderem Holz geschnitzt …« Leise vor sich hin brummend, ersetzte er das Hufeisen durch ein neues, bevor er wieder das inzwischen erkaltete Eisen bearbeitete.

Zwischen dem Schmied und dem Edelmann, der am Abend kam, um sein Pferd abzuholen, wurden nicht mehr viele Worte gewechselt. Gerald nahm die Münzen in einem Lederbeutel entgegen und sah zu, wie der Mann mit seinem Rappen in den Schatten der Abendsonne verschwand. Aus der Hütte, die an die Schmiede angrenzte, drang leises Singen. Ein Lächeln teilte seinen kurzen Bart, während er die Tür lautlos aufdrückte. Einen Augenblick lang blieb er reglos stehen und betrachtete seine Frau, die vom Schein der Feuerstelle beleuchtet in einem Topf rührte. Lautlos trat er hinter sie und ließ den Lederbeutel mit den Münzen des Edelmanns dicht an ihrem Ohr klimpern.

Mechthild wirbelte herum. »Gerald! Du hast mich zu Tode erschreckt! Was ist das?«

Mit einem leisen Lachen fing ihr Mann sie auf und hielt sie fest. »Guter Lohn für leichte Arbeit. Zwei Edelleute wollten ein Pferd beschlagen haben.«

Seine Frau befreite sich aus seinen Armen und drückte ihm die Schüssel mit dem Hirsebrei in die Hand. »Edelleute, die sich nach Buchhorn verirren?«

Gemeinsam nahmen sie an dem roh gezimmerten Holztisch Platz. Nachdem Gerald das Tischgebet gesprochen und Mechthild ihre Schüsseln gefüllt hatte, nahm sie das Gespräch wieder auf. »Also, was waren das für Edelleute?«

»Wie meinst du das?«

»Na, wie haben sie ausgesehen?«

Er sah sie verständnislos an. »Darauf habe ich nun wirklich nicht geachtet! Vornehm eben.«

»Männer!«

Er kaute langsam. »Sie haben sich nach dem Herrn erkundigt. Und nach Adalbert.«

»Nach Adalbert?« Mechthild musterte ihren Mann aus zusammengekniffenen Augen. »Warum jetzt, nach so vielen Jahren? Er ist mit dem Grafen gefallen, das sagen die Heimkehrer.«

»Ja.«

Sie rührte in ihrer Schüssel. Nach einer Weile fragte sie, ohne aufzusehen: »Wann reisen wir nach Bregenz?«

Gerald kaute mit mahlenden Kieferbewegungen. Plötzlich war es in der Stube so still, dass sie das Rauschen des Windes in den Bäumen hören konnten.

»Er ist auch mein Sohn, Gerald!«

»Ich weiß.«

»Dann begrab deinen Streit mit ihm! Er ist schon so lange fort aus Buchhorn.« Das Knistern des Feuers übertönte beinahe ihre Stimme. »Versöhn dich mit ihm!«

»Es ist Sache des Sohnes, sich mit dem Vater zu versöhnen. Er ist aus freien Stücken gegangen.« Gerald warf seiner Frau einen finsteren Blick zu. »Sollen wir das jeden von Gott gegebenen Tag wieder und wieder durchkauen?«

»Nein! Aber es ist jetzt sechs Jahre her, dass er nach Bregenz gegangen ist. Du hast ihn nicht ein Mal dort besucht, um zu sehen, ob er …«, sie lächelte, »… deine hervorragende Arbeit fortführt.«

»Das tut er, er ist mein Sohn.« Gerald stieß den Löffel in den Brei und genehmigte sich einen Schluck Dünnbier. »Ich hab ihm alles beigebracht, was er wissen muss. Nur eines wird er nie begreifen. Was Treue heißt! Ergebenheit! Loyalität! Wir sind dem Haus Buchhorn verpflichtet. Und ist es nicht der Graf, dem wir dienen, dann sind es seine Kinder. Ist es nicht die Gräfin, dann …«

»… sind es ihre Kinder. Ich weiß.« Mechthild wandte sich ab und sagte leise: »Ich bin nur eine Frau. Aber hast du nicht vor Gott geschworen, auch mir …«

»Die Frau ist dem Mann untertan.« Gerald leerte den Becher und knallte ihn auf den Tisch. Als er ihren Blick sah, seufzte er. »Es tut mir leid, Mechthild. Ich verspreche dir, sobald sich die Gelegenheit ergibt, reisen wir nach Bregenz.«

»So Gott will.«

»Amen. Und jetzt lass uns zu Bett gehen.«

Sie nahm schweigend die Kerze vom Tisch und schlug den groben Vorhang zur Seite, der den Wohnraum von der Schlafkammer trennte. »Ich frag mich immer noch, wer diese Edelleute waren.« Sie stellte die Kerze ins Fenster. Ihr schwacher Schein malte dunkelrote Schatten in ihr dickes Haar. »Welfen vielleicht?« Sie warf ihrem Mann einen halb scheuen, halb prüfenden Blick zu.

Der schüttelte heftig den Kopf. »Wohl kaum, so weit im Süden.« Er ließ sein Wams auf einen Hocker fallen. »Die sollen bloß wegbleiben! Verdammtes Welfenpack! Die haben schon immer auf das Land meines Grafen geschielt!«

»Ruhig, Mann. Man weiß nie, wer zuhört.« Mechthild setzte sich auf die Bettkante. »Vielleicht sollten wir für unseren Sohn eine Frau aussuchen, was meinst du?«

»Er würde sie ablehnen, nur weil der Vorschlag von uns kommt«, grummelte der Schmied.

Mechthild lachte. »Dann müssen wir es eben geschickter anstellen.«

Zum ersten Mal wurden seine Züge weicher. »Glaub mir, auch ich vermisse ihn. Er ist unser einziges Kind.« Er streichelte sanft ihren Bauch.

»Lass das!« Sie schob seine Hand weg. »Spring lieber über deinen Schatten!«

»Wieso ich? Auch er hat einen Schatten, über den er … Ach, lass uns schlafen. So Gott will, wird sich alles finden.«

Sie blies die Kerze aus und lehnte die Wange gegen seine harte Schulter. »So Gott will«, flüsterte sie.

Sie schloss die Augen und lauschte auf die Atemzüge ihres Mannes, die langsam tiefer wurden, bis sie endlich in ein friedliches Schlafen übergingen. Der Wind pfiff immer stärker und peitschte die niedrig hängenden Zweige gegen das Fenster. Sie fühlte, wie die Einsamkeit sich immer fester um sie schloss. Plötzlich hörte sie etwas, ein Geräusch, das fast in diese Nacht passte, aber nicht ganz. Sie richtete sich auf und stieß ihren Mann in die Seite.

»Gerald! Wach auf.«

Er knurrte und zerrte die Decke fester um sich. Mechthild schüttelte ihn. »Da ist jemand an der Tür!«

»Ach Unsinn …«, murrte er. Trotzdem richtete er sich auf. In der Dunkelheit konnte sie nur das Weiß seiner Augen sehen. »Du hast recht«, sagte er plötzlich. »Bleib hier. Ich werd nachsehen.« Er tastete nach seinem Hemd und streifte es über. Mit klopfendem Herzen sah Mechthild ihm nach. Wenig später hörte sie, wie er die Tür entriegelte. Ein kalter Windstoß bewegte den Vorhang.

»Wer da?« Die Stimme ihres Mannes wurde fast vom Sturm fortgerissen. Atemlos lauschte Mechthild auf die Antwort.

»Ein Bote aus Bregenz!«

Mechthild presste die Hand vor den Mund, um nicht aufzuschreien. Sie wickelte mit zitternden Händen die Decke um sich und teilte den Vorhang. Ihr Mann hatte den Boten inzwischen ins Haus gelassen und eine Kerze angezündet. Der winzige Lichtkegel enthüllte die bleichen, abgekämpften Züge eines jungen Mannes.

»Bist du Gerald der Schmied?«

»Ja.« Geralds Stimme bebte leicht.

Ungefragt ließ der Bote sich auf einen Stuhl fallen. Seine Stimme klang tonlos vor Müdigkeit. »Ich komme von Adalbert.« Ein prüfender Blick huschte über Geralds Gesicht, das aschfahl geworden war. »Er lässt dir sagen, dass er dich so bald wie möglich in der Herberge ›Zum Grünen Felchen‹ erwartet. Er hat eine wichtige Nachricht für dich. Und du sollst dich beeilen.« Der Bote streckte seine Hand aus. »Er hat auch gesagt, du bezahlst mich.«

Als Gerald sich nicht rührte, tappte Mechthild zum Tisch und drängte ihrem Mann den Beutel des Edelmanns in die Hand. Er runzelte nur flüchtig die Stirn, als er ihren Aufzug sah. Seine Finger wirkten steif und viel zu groß, als sie eine Münze aus dem Beutel klaubten. »Adalbert? Du hast dich nicht verhört? Adalbert der Knappe?«

»So sagte er.«

Gerald gab ihm die Münze.

»Und er …«

Der Bote kam taumelnd auf die Füße. »Stell keine weiteren Fragen. Ich muss fort. Aber du solltest dich beeilen, wenn du ihn noch … nein! Ich hab schon zu viel gesagt! Leb wohl!«

»Warte!« Gerald streckte die Hand aus, aber der Mann stieß sie zurück und verschwand in der Nacht. Die Tür fiel krachend ins Schloss.

Mechthild legte ihrem Mann die Hand auf die Schulter und raunte ihm ins Ohr: »Du hast es versprochen!«

»Und Gott hat dich erhört.« Ein zitternder Atemzug hob seinen Brustkorb. »Adalbert lebt. Ich kann es nicht glauben, er lebt, Frau! Ja, wir reisen nach Bregenz, in aller Frühe! Komm, gehen wir wieder ins Bett. Morgen liegt ein langer Tag vor uns.« Er versuchte, ihr den Arm um die Taille zu legen, doch sie entzog sich ihm.

»Geh schon, ich komme gleich nach.« Sie wartete, bis sie das Knarren des Bettes hörte, dann sank sie auf die Knie und faltete die Hände. Ihre Augen schimmerten feucht. »Herr im Himmel, gelobt sei dein Name. Ich danke dir, o Herr, dass du uns den Boten gesandt hast. Es muss dein Engel gewesen sein. Ich bitte dich, o Herr, lass mich meinen Sohn wohlbehalten wiedersehen. Er ist dort doch so allein. Wir sind doch eine Familie! Amen.« Einen Augenblick lang presste sie die Stirn gegen die gefalteten Hände, dann erhob sie sich mühsam und schlich wieder in die Schlafkammer.

»Gott sorgt schon für uns.«

Mechthild zuckte zusammen. »Ich dachte, du schläfst schon.«

»Worum hast du gebetet?«

»Dass Gerald gesund ist.«

Sein Blick glitt hinauf zu dem schlichten Holzkreuz, dessen dunkler Umriss sich kaum von der Wand abzeichnete. »Aber wenn Adalbert lebt …«

Mechthild unterdrückte gewaltsam ein Gefühl von Enttäuschung. »Er ist tot, Gerald. Der Graf ist tot!«

»Aber niemand hat seine Leiche gesehen! Stell dir vor, wenn er wiederkäme … das geschähe den verfluchten Welfen recht.«

»Wie kommst du jetzt wieder auf die?«

Er starrte zur Decke. »Sie haben sich Buchhorn unter den Nagel gerissen, als der König weggesehen hat. Als er wieder hinsah, mussten sie es zurückgeben. Aber jetzt, wo der Herr weg ist, da strecken sie wieder ihre gierigen Finger aus.«

»Also waren es doch Welfen? Das denkst du doch?«

»Ich weiß es nicht.« Er versuchte, die Dunkelheit zu durchdringen, die ihre Züge in weiches Schwarz hüllte. »Adalbert wird mehr wissen. Er muss mehr wissen. Ich glaube, ich werde erst wieder Frieden haben, wenn ich mit ihm gesprochen habe.«

»Es geht wieder um Treue, nicht wahr?«

Er drehte ihr den Rücken zu. »Ja, immer.«

»Ich liebe dich, Mann, aber ich verstehe dich manchmal nicht.« Sie pustete die Kerze zum zweiten Mal aus.

Doch diesmal war es Gerald, der keinen Schlaf fand. Während seine Frau sich an ihn schmiegte und bald in tiefen Schlaf fiel, kreisten seine Gedanken wieder und wieder um die beiden Edelleute und um die Botschaft aus Bregenz. Als sich durch die Ritzen der Fensterläden das erste Grau des Morgens ankündigte, erhob er sich mit schwerem Kopf. Er gähnte, kleidete sich leise an und schlich durch das triste Dämmerlicht. Im Dunkeln stieß er gegen den Bettpfosten.

Mechthild blinzelte schlaftrunken. »Was ist denn? Wieso bist du schon auf? Es ist doch noch dunkel.«

»Steh auf, Frau, wir müssen los.«

»Aber … ja natürlich, ich pack nur noch etwas Wegzehrung ein.«

Gerald trat in den dämmrigen Frühlingsmorgen. Am Himmel glitzerten noch immer Abertausend helle Lichtpunkte. Der Sturm, der in der Nacht gewütet hatte, hatte sich gelegt und klarer Kälte Platz gemacht. Gerald schlang die Arme um den Körper und ging zu dem kleinen Stall neben der Schmiede. In der Dunkelheit konnte er das Pferd mehr hören als sehen. Er tastete sich näher und streichelte die magere Kruppe.

»Guten Morgen, Wildfang«, murmelte er und liebkoste die warmen Nüstern. Wildfang war sein ganzer Stolz. Zwar war er schon alt gewesen, als der Graf ihm den ausrangierten Klepper vor seinem Aufbruch in den Krieg geschenkt hatte, zusammen mit dem zweiachsigen Karren, aber mit dem Pferd hatten sie beide es leichter, die Waren auf die umliegenden Märkte zu transportieren. Buchhorn hatte zwar selber einen Markt, doch was er dort mit Hufeisen und Waffen verdiente, brachte nicht genug ein, darum stellte Gerald auch Messer, Eisenringe für Joche, Haken und andere Gebrauchsgegenstände her, die er nach Argenau und Wasserburg, in mageren Zeiten sogar bis nach Aeschach brachte. Manchmal fuhr er auch zu Sigurd in den Wald, um Holzkohle für seine Esse zu holen. Sigurd war Mechthilds älterer Bruder. Gerald mochte ihn, auch wenn Sigurd ein verschrobener Kerl war, der behauptete, der Herr spräche aus den Blättern zu ihm, wenn sie im Wind miteinander tuschelten.

»Ganz ruhig.« Gerald strich über die weiße Blesse des Braunen und zog ihn sanft aus dem Stall. »Ich weiß, Mechthild hält dich für einen unnützen Fresser, der hier nur sein Gnadenbrot bekommt, aber du bist kein alter Klepper. Sie würde es nie zugeben, aber im Grunde ihres Herzens ist sie froh, dass du bei uns bist. Außerdem müssen wir alten Kerle zusammenhalten.« Er legte Wildfang das Geschirr an und spannte ihn vor den Karren. »Vor allem heute …«

In diesem Augenblick trat Mechthild aus der Hütte. Sie verdrehte die Augen, als sie ihren Mann mit dem alten Braunen sah, aber sie lächelte.

»Siehst du«, sagte Gerald mit einem Grinsen zu dem Pferd, »sie mag dich.«

»Ich freu mich so auf das Wiedersehen mit unserem Gerald«, sagte sie und küsste ihren Mann auf die struppige Wange. »Du reißt dich zusammen, ja? Dein Bart wird auch schon grau.«

»Ich danke Gott, dass meine Haare nur grau werden und nicht ausfallen wie bei deinem Bruder.«

Wortlos fuhr sie mit gespreizten Fingern durch seine drahtigen Locken und lächelte ihn an. »Wird es lange dauern?«

»Wie? Ach so, die Reise. Am frühen Nachmittag sind wir da.«

Er half ihr auf den Kutschbock und reichte ihr ihren Beutel hinauf. Dann schwang er sich neben sie auf den Wagen und nahm die Zügel in die Faust. Das Holz krachte leise, aber Gerald vertraute fest darauf, dass der Wagen des Grafen halten würde. »Was hast du eigentlich da drin?« Er deutete auf den Reisesack.

»Ein Wams für Gerald.« Mechthild schnürte das Bündel auf und zog verschämt eine Ecke Stoff hervor. »Schau! Ich hab es in den Wintermonaten genäht.«

»Schön.« Er sah geradeaus. »Hüa, Wildfang.«

Der alte Hengst spitzte die Ohren und trabte an. Ihm war nicht anzumerken, wie er zu seinem Namen gekommen war, so betulich setzte er Huf vor Huf.

»Warum brechen wir dann so früh auf?«, fragte Mechthild nach einer Weile.

Gerald warf seiner Frau einen kurzen Seitenblick zu. »Damit wir uns Zeit lassen können.«

»Du schwindelst.«

Er lächelte, aber seine Augen blieben ernst. »Du kennst mich zu gut, Frau. Ich möcht vermeiden, dass unsere Abreise zu früh bekannt wird.«

»Wegen dieser Edelmänner?«

Er nickte und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Weg. Obwohl der Wagen nicht breit war, musste er seine ganze Geschicklichkeit aufwenden, Pferd und Wagen durch die engen Gassen von Buchhorn zu lenken. Noch schlief der Ort, aber mit dem ersten Hahnenschrei würde er zu geschäftigem Leben erwachen. Die Einzigen, die bereits ihrem Tagwerk nachgingen, waren die Fischer, die auf den See hinausfuhren, um Welse und Felchen zu fangen. Als graue, gebückte Gestalten hockten sie in ihren Booten und überprüften die Netze auf Löcher und Risse. Die wenigsten achteten auf die einsamen Reisenden auf ihrem Karren.

Gerald bekreuzigte sich, als der Wagen an der hölzernen Leutkirche vorbeirumpelte und bog auf die Uferstraße ein. Es war ein weiter Weg von Buchhorn nach Bregenz. Sie mussten um den halben See herum reisen, immer die Uferstraße entlang.

»Holla, Weggefährten. Gott zum Gruß und wohin des Wegs?«

Gerald hob den Kopf und nickte dem jungen Mann zu, der ihnen entgegenkam. Seine Schuhe und Kleidung waren staubig, aber in seinem Gesicht stand ein Lächeln. Er hob die Hand, in der er einen derben Stock hielt.

»Gott zum Gruß«, erwiderte Gerald und nickte dem Fahrenden freundlich zu.

»Kommt ihr aus Buchhorn? Gibt’s Arbeit da? Ich hab gehört, dass die Dinge nicht mehr so gut laufen, seit nur ein Verwalter und ein Stall unmündiger Kinder auf der Burg hausen.«

»Buchhorn ist seinem Herrn treu. Geh ruhig hin, wenn du gute Arbeit leistest, wirst du sicher gut empfangen.« Gerald merkte selber, dass seine Stimme kühler klang als beabsichtigt, doch der junge Fahrende schien es nicht zu bemerken. Er rief den beiden noch einen fröhlichen Gruß zu und lud sein Bündel auf die andere Schulter.

»Ich bin Gott dankbar, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und uns nicht um unser Auskommen sorgen müssen«, flüsterte Mechthild und schaute dem Wanderer nach, der allmählich mit der Dämmerung verschmolz. »Vielleicht hätte ich ihm ein Stück Brot anbieten sollen. Ein mühseliges Dasein hat er.«

»Nein«, widersprach Gerald und sah der kleiner werdenden Gestalt mit einem Lächeln nach, »ein freies Leben, wenn auch nicht sorgenfrei. Als ich noch ein junger Mann war, reiste ich auch durchs Land.«

»Aber dann hast du die Schmiede deines Vaters übernommen.« Sie drückte sanft seine Hand. »Hast du es je bereut, sesshaft geworden zu sein? Immerhin hast du die Welt gesehen.«

»Nur einen kleinen Teil davon.« Er lachte. »Aber hier habe ich mein Glück gefunden. Buchhorn ist meine Welt. Dreißig Jahre, von denen ich keinen Tag bereue.«

»Keinen?«

»Keinen!«

Sie sah ihn an und hob die Augenbrauen. Sie waren zu lange verheiratet, als dass Gerald hätte vorgeben können, sie nicht zu verstehen.

»Mechthild, bitte! Fang nicht wieder damit an.«

»Warum nicht? Du hast dir die Welt angesehen, aber deinem Sohn gönnst du diese Freiheit nicht.«

»Das verstehst du nicht!«

Sie hieb mit der flachen Hand so heftig auf den Bock, dass Wildfang überrascht mit den Ohren zuckte. »Du machst dir etwas vor, dir und mir! Ja, wenn ich dir mehr Kinder geschenkt hätte. Aber Gott hat es nun einmal so eingerichtet, dass er Geralds kleine Brüder und Schwestern zu sich genommen hat! Und jetzt vergraulst du unseren einzigen Sohn. Nur weil er anders denkt und fühlt?«

Gerald riss an den Zügeln. »Er ist ein guter Schmied. Alles hätte ich dafür gegeben, wenn er meine Werkstatt übernommen hätte. Aber ich kann und will nicht dulden, dass er dem Hause Buchhorn die Treue verweigert. Er verwechselt Treue und Unfreiheit.«

»Ja, ich weiß, dass du so denkst. Aber ich frage dich, ob es etwas ändert, wenn er in Bregenz statt in Buchhorn arbeitet. Er will sich eben etwas Eigenes aufbauen. Sei doch einmal stolz auf ihn.«

»Er hat das Haus Buchhorn im Stich gelassen, als er gebraucht wurde. Ja, wir haben uns gestritten. Denn das Haus Buchhorn …«

»Oh, bitte!« Sie warf die Arme gen Himmel. »Du hast deinen Sohn einen Verräter genannt.«

»Das verstehst du doch nicht!« Er ließ die Peitsche knallen, worauf Wildfang seinen Trab beschleunigte. »Du bist nur eine Frau.«

Mechthilds Mund wurde hart. Sie schwieg.

Gerald murmelte einen Fluch. Während er auf Wildfangs braunen Rücken stierte, blickte Mechthild auf den Bodensee, der sich zu ihrer Rechten ausdehnte. Seine Oberfläche schimmerte in fahlem Blau, und glitzernde Häubchen kräuselten sich da, wo die Fischerboote ruhig das Wasser teilten. In der Ferne konnte sie sogar die Gipfel der Alpen erkennen, so klar war die Sicht. Ein paar Stunden noch, und die Frühlingssonne würde die schneidende Kälte ablösen, die ihr in den Knochen saß. Sie fühlte, wie sie allmählich ruhiger atmete. Das gleichmäßige Hufgetrappel auf der festgetretenen Erde begann, sie sanft einzulullen. Als sie ihren Kopf gegen die Schulter ihres Mannes lehnte, warf der ihr einen überraschten Blick zu.

»Hier spür ich Gottes Gegenwart, Gerald.«

Er legte den Arm um sie und zog sie an sich. Sein Körper war warm und stark, und einen Augenblick lang war Mechthild dankbar für den brüchigen Frieden.

Sie passierten Argenau und die liebliche Halbinsel mit dem Dörfchen Wasserburg. Mechthild musste lächeln, als sie merkte, wie sehr Gerald es genoss, den erfahrenen Reisenden zu spielen. Er erzählte ihr von den beiden Wachtürmen auf der winzigen Bodenseeinsel, die noch aus heidnischen Römerzeiten stammen sollten, und von den Schwierigkeiten, die er einmal gehabt hatte, als er mit seinem Karren auf der engen Zufahrt nach Wasserburg stecken geblieben war. Dennoch war Mechthild erleichtert, als sich endlich die Klosterinsel Lindau in ihrer ganzen Pracht vor ihnen enthüllte. Es war bereits Mittag, und die Sonne glänzte auf dem rötlichen Stein des Klosters, das sich scharf gegen den blauen Himmel abzeichnete. An Markttagen lockte der Markt von Aeschach Händler aus der ganzen Umgebung an, doch heute war von dieser Anziehungskraft wenig zu spüren. Am Ufer dümpelten ein paar Fischerboote, Netze waren zum Trocknen aufgespannt, und ein struppiger Hund schnüffelte an den Rädern des Karrens. Ein alter Mann saß auf der Holzmole und hielt eine Angelrute ins Wasser.

»Er hat das Leben hinter sich«, murmelte Mechthild. Ein seltsames Gefühl schnürte ihr die Brust zusammen. »Wie wir auch. Ob er Kinder hat?«

»Dann würde er nicht dort sitzen.«

»Und was ist mit uns, wenn wir alt werden? Wo werden wir sitzen? Wo unser Sohn? Du hast von Treue und Ergebenheit gesprochen. Was ist zwischen Gerald und dir vorgefallen? Warum hast du ihn einen Verräter genannt? Ich habe ein Recht, es zu wissen!«

Gerald riss zum zweiten Mal an den Zügeln. Das Pferd schnaubte beleidigt, aber diesmal achtete Gerald nicht auf seinen treuen Braunen. Er atmete schwer. »Ich habe Verräter gesagt, weil es der Wahrheit entspricht. Und ich möchte nicht darüber reden!«

»Ich bin seine Mutter!«

»Und aus diesem Grund möchte ich nicht, dass du denkst, einen Verbrecher zum Sohn zu haben!«

Sie starrte ihn an, blass bis in die Lippen. »Gerald, was willst du sagen?«

Plötzlich sah er alt aus. »Nichts, Mechthild, bitte.« Er deutete auf den Alten mit seiner Angelrute. »Ich kenne ihn. Er ist daran zerbrochen, dass seine beiden Söhne im Ungarnkrieg gefallen sind. Ich hab meinen Sohn auf andere Weise verloren. Nur dass mir die Hoffnung bleibt, dass es einen Weg zurück gibt.«

»Gibt es den?«, fragte Mechthild und sah ihm fest in die Augen.

»Ja, ich hoffe und bete, dass es so ist.«

»Dann lass uns hier nicht bleiben.«

Als Gerald Wildfang antrieb, hörten sie hinter sich Hufgetrappel. Die Eheleute sahen sich gleichzeitig um. Zwei Reiter kamen in gestrecktem Galopp näher. Die Sonne funkelte auf dem kostbaren Zaumzeug ihrer Pferde. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Wagen waren, kam der Rappe des einen kurz aus dem Tritt. Fast schien es, als habe der Reiter die Zügel verrissen, doch dann preschte er wortlos an dem Karren und seinen Besitzern vorbei.

»Verdammt!«, entfuhr es Gerald, während er ihnen nachsah.

»Was ist?« Mechthild blickte ihren Mann erschrocken an.

»Das waren die beiden, die in meiner Schmiede waren. Die nach Adalbert gefragt haben. Und nach dem Herrn.«

»Vielleicht haben sie dich nicht erkannt?«, murmelte Mechthild. Es klang mehr wie eine hoffnungsvolle Frage.

Gerald schüttelte finster den Kopf. »Die wissen sicher, dass wir nach Bregenz unterwegs sind.«

»Aber nicht, warum.«

»Wollen wir es hoffen.«

»Mann! Hab Vertrauen in Gott. Er sieht alles und ist mit den Guten. Wie lange wird es noch dauern?«

»Nicht mehr lange. Los Wildfang, mach deinem Namen Ehre. Und du guck nicht so spöttisch, Frau! Er spürt das!«

Doch obwohl Wildfang sein Bestes gab, dauerte es noch mehrere Stunden, ehe sie endlich Bregenz vor der malerischen Kulisse des Pfänders auftauchen sahen.

»Bregenz!«, seufzte Mechthild. »Endlich!«

Ihr Blick streifte das verkniffene Gesicht ihres Mannes. In einem Augenblick überraschter Klarheit erkannte sie, dass der ruhige, starke Gerald Angst hatte. Die Erkenntnis erfüllte sie mit einem Gefühl von Wärme. Wieder sah sie der Stadt entgegen, die ihr hoffnungsfroh und einladend vorkam. Sogar die Bettler, die hier in großen Scharen herumlungerten und um milde Gaben baten, kamen ihr vor wie ein Zeichen. Ohne ihren Mann anzusehen, zog sie eine kleine Münze hervor und reichte sie einem zahnlosen Alten. Unter seinen heiseren Segensrufen tauchten sie ein in das belebte Stadtbild von Bregenz.

2

Der junge Gerald schürte seine Esse und strich sich die verschwitzten Locken aus der Stirn, um sein Werk in Augenschein zu nehmen. Dieses Schwert war sein erster wirklich wichtiger Auftrag, und der junge Schmied war fest entschlossen, damit endlich in Bregenz Fuß zu fassen. Vielleicht würde Ludowig von Bregenz ihn sogar weiterempfehlen. Seit dem Tod des Grafen von Buchhorn galt Junker Ludowig als einer der einflussreichsten Männer in der Grafschaft. Vielleicht … Gerald rief sich zur Ordnung und schwang erneut den Hammer. Es war ein erhebendes Gefühl, als sich das Metall unter seinen Schlägen formte. Er sah das Schwert förmlich vor sich, wie es scharf und hart in der Sonne erstrahlte. Nur die Spitze musste er noch bearbeiten, dann war sein Werk vollkommen.

Auf der Straße hörte er Pferdehufe und das Rumpeln eines Karrens. Bei dem ungewöhnlichen Geräusch hob er kurz den Kopf, schlug aber weiter auf das rot glühende Metall auf seinem Amboss ein. Erst als ein Schatten über seine Schwelle fiel, ließ er den Hammer sinken. Ein Mann trat ein. Seine Züge waren im gleißenden Sonnenlicht nicht auszumachen, dennoch hätte er ihn jederzeit erkannt: die untersetzte Gestalt, die muskelbepackten Schultern, die widerspenstigen Locken, die seinem eigenen Haar so glichen. Gerald merkte gar nicht, wie der Hammer aus seiner Hand glitt und auf den Boden polterte.

»Lass das Eisen nicht kalt werden!«

Diese Stimme, streng und fordernd und ohne Wärme.

»Ja, Vater«, sagte er automatisch und bückte sich nach dem Hammer. »Was führt Euch hierher?« Er fühlte, dass er nicht die richtigen Worte gewählt hatte. Noch immer wirkten die Züge seines Vaters im Gegenlicht verschwommen. Im nächsten Augenblick tauchte hinter dessen Schulter eine zweite Gestalt auf.

»Dich sehen!«

»Mutter!«

»Mein Junge! Endlich! Wie geht es dir?« Mechthild ging mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Ihre Augen strahlten, und einen Augenblick lang kam es dem jungen Mann so vor, als hätten die letzten sechs Jahre keine Bedeutung.

»Lass das, Frau!«

Sie presste die Lippen zusammen, blieb aber stehen.

Der alte Gerald verschränkte die Arme vor der Brust und musterte das Schwert, dessen Spitze in dunklem Rot ausglühte. »Du hättest die Blutrinne nicht so tief anlegen dürfen und dafür den Griff schmaler gestalten müssen. So wirkt es zu wuchtig. Für wen ist es?«

»Für Junker Ludowig von Bregenz. Ich habe es nach seinen Vorgaben angefertigt«, antwortete der jüngere Gerald steif. »Und bevor Ihr fragt, ja, auch er ist dem Hause Buchhorn treu ergeben.« Vater und Sohn maßen sich mit Blicken.

»Macht das einen Unterschied für dich?«, fragte der Ältere endlich.

»Ich bin Schmied. Und ich muss essen. Was führt Euch zu mir, Vater?«

»Er will sich mit dir aussöhnen, mein Junge.«

Gerald warf seiner Frau einen mürrischen Blick zu, bevor er sich seinem Sohn zuwandte. »Ich hab hier Geschäfte. Und jetzt beende deine Arbeit, bevor du alles verdirbst. Es wäre ja nicht das erste Mal.«

Gerald packte seinen Hammer so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. »Ja, Vater. Ihr entschuldigt mich dann wohl.«

Mechthild machte eine rasche Bewegung, aber keiner der Männer achtete auf sie. Ihre Stimme bebte, als sie ihren Sohn fragte: »Wir suchen das ›Grüne Felchen‹. Kannst du …«

»Frau, halt den Mund!«

»Es ist nur ein paar Straßen weiter«, sagte Gerald tonlos, während er das Schwert zurechtlegte. »Jeder kann euch den Weg dahin zeigen. Allerdings ist es eine üble Absteige.« Er ließ den Hammer so heftig auf das Eisen krachen, dass ein glühender Funkenregen aufstob. Mit einer blitzschnellen Geste fiel Gerald seinem Sohn in den Arm. »Hast du denn gar nichts gelernt, Bursche! Nicht so wild!«

»Vater!« Geralds Stimme klang beherrscht, doch seine blauen Augen, die denen seiner Mutter glichen, funkelten gefährlich. »Ihr behindert meine Arbeit.«

Der Vater ballte die Faust. Eine Sekunde lang sah es aus, als würde es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommen, doch dann schüttelte der Vater nur den Kopf und drehte sich um. »Komm, Frau!«, befahl er heiser und stapfte aus der Schmiede.

Mechthild sah ihm nach. Ihr Gesicht war blass, und die Hand, die sie auf den Arm ihres Sohnes legte, zitterte. »Begrabt euren Streit. So kann es doch nicht weitergehen!«

»Streit?« Gerald schüttelte den Kopf. Die Geste glich auf unheimliche Weise der des Vaters. »Mutter, es ist mehr als das!«

»Was ist es dann?«

»Für ihn bin ich ein Verräter! Er wird sich nie mit mir aussöhnen. Er kann es nicht!«

»Frau!«, brüllte Gerald von draußen. »Komm endlich!«

»Ja doch, Mann.« Mechthild lächelte ihren Sohn an.

Der junge Gerald tauchte das glühende Schwert ins Wasser. Einen Augenblick lang verhüllte der Wasserdampf seine Züge. »Ich denke, es ist mir gelungen.« Er hängte das Schwert zum Auskühlen an eine quer gespannte Kette, legte seine Schürze ab und schaute seine Mutter fragend an. »Was sind das für Geschäfte, die ihn nach sechs Jahren hierhergeführt haben?«

Mechthilds Blick huschte zur Straße hin, dann schüttelte sie den Kopf. »Das darf ich dir nicht sagen.«

Er lächelte freudlos. »Verstehe.«

»Gar nichts verstehst du.«

»Oh doch!« Gerald starrte auf seine geballten Fäuste. »Du hast ihn dazu gedrängt. Vielen Dank, Mutter, aber er kann …«

Sie legte ihm ihre Hand auf die Brust und sah ihm in die Augen, bis er den Blick senkte. »Sag nichts, das dir später leidtun könnte. Denn in einem hat dein Vater recht: Du bist sein Sohn, du schuldest ihm zumindest Respekt. Überlege es dir. Du findest uns im ›Grünen Felchen‹.«

»Ihr solltet da wirklich nicht absteigen. Ich kenne ein paar anständige Wirtshäuser. Soll ich dir …?«

»Frau!«

Mechthild zuckte zusammen. »Ich muss gehen. Du weißt, wo du uns findest. Bitte, komm!«

»Ich werde darüber nachdenken.«

»Das genügt mir.« Sie küsste ihn auf die Wange, streichelte sein dichtes Haar und wandte sich ab. »Wenn nicht mir oder deinem Vater zuliebe, dann für den Herrn, unseren Heiland.«

»Ja Mutter.«

Als sie aus der Schmiede kam, saß Gerald auf dem Bock und sah ihr mit finsterer Miene entgegen. Aber Mechthild kannte ihren Mann zu lange, um sich von ihm einschüchtern zu lassen.

»Endlich!«, murrte er.

»Er ist unser Sohn! Oder sag mir einen guten Grund, warum er es nicht mehr sein kann!«

»Du würdest das nicht verstehen. Es ist eine Sache unter Männern.«

Der kleine Wagen ächzte, als Mechthild neben ihren Mann auf den schmalen Holzsitz stieg. »Wenigstens erkennst du, dass Gerald ein Mann geworden ist. Dann behandle ihn auch so!«

Er funkelte sie an. »Er muss den ersten Schritt tun!« Er ließ die Zügel auf Wildfangs mageren Rücken knallen. Das alte Pferd zuckte zusammen und setzte sich mühsam in Bewegung. »Dieser Umweg war sinnlos.«

»Nicht für mich.« Eine Weile schwiegen sie, während Gerald den Wagen durch die schmalen Gassen lenkte. »Weißt du überhaupt, wohin wir müssen?«

Gerald warf seiner Frau einen wütenden Blick zu und zügelte Wildfang neben einem Einheimischen, um nach dem Weg zu fragen.

Der Mann musterte die beiden Fremden neugierig. »Das ›Felchen‹, ja, des isch unne am Hafe«, sagte er und reckte seinen schmutzigen Daumen nach links. »Ein Stall für Euern Gaul isch au da.«

»Danke.«

Sie folgten der angegebenen Richtung und hielten wenig später vor einem kleinen Haus, über dessen Tür ein Schild mit einem grünen Fisch auf blauem Grund hing. Mechthild betrachtete die abblätternde Farbe und dachte an die Worte ihres Sohnes.

Gerald hingegen schmunzelte. »Blaufelchen in grüner Soße, oder wie soll ich das verstehen?«

»Da ist der Stall, Mann.«

Mit halbem Ohr hörte Mechthild zu, wie ihr Mann mit dem Stallknecht den Preis dafür aushandelte, Wildfang und das Fuhrwerk unterzubringen. Als er ihr mit der Hand ein Zeichen machte, kletterte sie vom Wagen. Ihre Knochen schmerzten und erinnerten sie plötzlich an das Alter, das nicht mehr so fern schien wie noch vor ein paar Jahren.

Als Gerald die Tür der Herberge aufstieß, schlug ihnen ein beißender Gestank von Fisch, Schweiß und Bier entgegen. Trotz ihres Ärgers drückte sich Mechthild enger an ihren Mann, als sie gemeinsam mit ihm die Schankstube betrat und sich umsah. Durch die kleinen Fenster sickerte nur spärliches Licht und ließ ein paar gut besetzte Tische und einen Ausschank, hinter dem ein hagerer Wirt mit ein paar auffälligen Narben auf Kinn und Wangen stand und seiner Magd Befehle zublaffte, fast unwirklich erscheinen. Das Mädchen schleppte die schweren Krüge unaufhörlich hin und her. Mitleidig betrachtete Mechthild sie. Ihre Gedanken schweiften wieder zurück zu ihrem Sohn, der immer noch unverheiratet war und nun keine Mutter hatte, die ihm eine passende Frau suchen konnte. Erst als der Name Adalbert fiel, trat sie wieder zu ihrem Mann.

Der Wirt machte ein geringschätziges Gesicht. »Der alte Lumpenseggel? Oben. Zweites Zimmer links. Sag ihm, er soll nicht hier verrecken!«

»Was meinst du mit verrecken?«, fragte Gerald rasch.

Der Wirt zuckte die Achseln. »Fridrun hat gesagt, der Kerl ist am Ende.«

Gerald folgte dem ausgestreckten Finger und bemerkte die Magd, die sofort gehorsam näher kam, als sie ihren Namen hörte.

»Was ist mit Adalbert?«, fragte er barsch.

Das Mädchen schien sich noch kleiner machen zu wollen, als es ohnehin war. Ihr Blick huschte zu dem Wirt hinüber, ehe sie antwortete. »Er hat Fieber. Ich glaub, er ist verwundet worden.«

»Wer hat ihn verwundet?«

»Das weiß ich nicht, Herr. Ich weiß gar nichts. Lasst mich gehen, ich muss an meine Arbeit.«

Gerald winkte sie ungeduldig weg. Dann nickte er dem Wirt zu und zog seine Frau zu der altersschwachen Treppe, die neben dem Ausschank nach oben zu den Gästezimmern führte. »Zweites Zimmer links.«

»Gerald hatte recht: Was für eine furchtbare Absteige«, flüsterte Mechthild. »Und das arme Mädchen. Hast du gesehen, wie …«

Gerald klopfte mit der flachen Hand gegen das dicke Holz. Nichts rührte sich. Er murmelte eine leise Verwünschung und drückte gegen die Tür.

»Adalbert?« Er trat ein. Ein dumpfer Geruch nach Krankheit und Schweiß hing in der Luft. »Adalbert!«, wiederholte er lauter. Dann sah er die Gestalt auf dem Bett und stieß keuchend den Atem aus. Der Mann lag leblos da. Noch mehr schockierte Gerald allerdings die Veränderung, die mit dem Knappen vor sich gegangen war. Von dem Mann, der vor Jahren hoffnungsfroh in den Krieg aufgebrochen war, hatte die Zeit nichts mehr übrig gelassen. Dürr und kahlköpfig und um Jahre gealtert lag er auf dem Bett und starrte aus toten Augen zur Decke. Mit einem kalten Gefühl des Verlustes im Herzen trat Gerald näher und faltete die Hände. »Gott sei seiner Seele gnädig«, flüsterte er. Dann sah er sich zu Mechthild um. In ihren Augen glänzten Tränen. Er legte ihr den Arm um die Schultern und drückte sie unbeholfen an sich, ehe er sich über den Toten beugte, um ihm die Augen zuzudrücken. »Er ist noch warm.«

Plötzlich richtete er sich auf und starrte seine Frau an. »Er ist noch warm!«, wiederholte er so laut, dass sie zusammenzuckte. »Wenn wir … wenn wir …«

»Wenn wir zuerst hierhergekommen wären, hätten wir ihn noch lebend angetroffen, willst du das sagen?«, fragte Mechthild tonlos. »Es war also ein Fehler, unseren Sohn zu besuchen?«

Gerald achtete nicht auf ihren Tonfall. »Genau das! Ich hätte nicht nachgeben dürfen. Ich wollte sofort hierher.«

»Dein Sohn ist dir also egal?«

»Jedenfalls ist er morgen auch noch da. Adalbert hatte nicht so viel Zeit. Glaub mir, er ist noch nicht lange tot. Ich habe den Tod schon zu oft gesehen. Und du auch!«

»Eben! Ich auch! Ich habe fünf Kinder zu Grabe getragen. Wir haben nur noch eins.«

Geralds Gesicht verfärbte sich dunkel. »Dieser Mann«, brüllte er, »ist tot! Er kann nicht mehr weglaufen wie unser Sohn.«

»Was willst du damit sagen?« Sie trat einen Schritt auf ihn zu und starrte ihm ins Gesicht.

Einen Augenblick lang hielt er ihrem Blick stand, dann ließ er die Arme sinken. »Ach, lass gut sein«, murmelte er. »Adalbert war ein treuer Mann. Ich kannte ihn gut.«

Mechthild stemmte die Fäuste in die Hüften. »Besser als deinen Sohn? Was macht ihn denn besser? Dass er tot ist?«

»Du redest Unsinn.« Gerald wandte sich ab und schlug die Decke zurück. Ein erneuter Fluch kam über seine Lippen, als er das blutgetränkte Laken sah. »Es war also wirklich eine Wunde.«

Vorsichtig hob er das fleckige Hemd an, unter dem ein schmutziger Verband zum Vorschein kam. Ohne auf Mechthilds leisen Protest zu achten, schnitt er den Leinenstreifen auf und begutachtete die tiefe Stichwunde, die an den Rändern schon verschorft war.

»Die Wunde kann nicht älter sein als ein paar Tage«, stellte er fest. »Aber schau dir seinen Körper an, diese Narben sehen aus wie Peitschenstriemen. Wahrscheinlich war er in Gefangenschaft.« Seine Augen begannen zu glänzen. »Und das könnte bedeuten, dass auch der Herr noch lebt. Mechthild …«

Er streckte die Hand nach ihr aus, aber sie schlug sie zur Seite. Ihre Stimme bebte. »Immer der Herr. Denk doch ein Mal auch an uns. Vielleicht hast du nur die eine Chance, dich mit Gerald auszusprechen. Sieh dir diesen Toten an. Wenn Gott es will, liegen auch wir morgen so da.«

Gerald zog die Decke wieder über die Leiche. Er schien seine Frau überhaupt nicht gehört zu haben. »Ich sehe das so. Jemand hat ihm aufgelauert und ihn verwundet. Er schleppte sich hierher und schickte mir die Botschaft. Er wollte mir etwas Wichtiges mitteilen. Aber nein, ich habe auf dich gehört.« Er blickte seine Frau hart an.

Mechthild schluckte. »Denkst du nicht, dass Gott allein entscheidet, wann er ein Leben zu sich nimmt?«

Gerald schaute auf die eingefallenen Züge des Toten und seufzte. »Vielleicht hast du recht. Doch es war Gottes Wille, dass ich die Botschaft erhalte. Warum, wenn er dieses Gespräch nicht wollte?«