Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

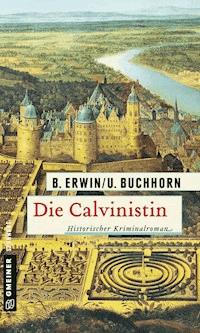

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Spion Jakob

- Sprache: Deutsch

März 1618: Während religiöse Spannungen das Land spalten und Kurfürst Friedrich mit der böhmischen Krone liebäugelt, hütet Jakob Liebig ein Geheimnis, das das Schicksal Heidelbergs und der ganzen Kurpfalz verändern kann. Immer tiefer verstrickt er sich in ein gefährliches Spiel aus politischer Ränke und Mord. Bald sind seine einzigen Verbündeten eine junge Frau und der bärbeißige Hauptmann der Stadtwache. Über Glaubensgrenzen hinweg schmieden die drei eine ungewöhnliche Allianz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Birgit Erwin / Ulrich Buchhorn

Die Calvinistin

Historischer Kriminalroman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Die Farben der Freiheit (2013), Die Reliquie von Buchhorn (2011),

Die Gauklerin von Buchhorn (2010), Die Herren von Buchhorn (2008)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Palatinus_und_Heidelberger_Schloss_von_Jacques_Fouquiere.jpg

ISBN 978-3-8392-5450-9

I

Durch die dürr herabhängenden Äste schimmerte graues Tageslicht. Vom Neckar stieg Nebel auf und verhüllte das Ufer, am Himmel trieben Wolkenfetzen. Beginnendes Tauwetter hatte die Straße so stark aufgeweicht, dass die Räder des Reisewagens tief in den Schlamm einsanken. Immer wieder ließ der Kutscher die Peitsche schnalzen, um die Pferde anzutreiben.

Die vier Reisenden, drei Männer und eine Frau, achteten schon lange nicht mehr auf das Murren und Schimpfen vom Kutschbock. Schweigend hingen sie ihren Gedanken nach oder starrten aus dem Fenster, vor dem sich die Landschaft wie ein braun-weiß gefleckter Flickenteppich erstreckte. Nur die Frau schlug von Zeit zu Zeit eine Seite der Bibel um, die auf ihren Knien lag. Seit sie und ihr Mann an der Grenze zur Kurpfalz in die Kutsche gestiegen waren, hatten sie nicht mehr gesagt, als sich mit einem gemurmelten »Krause« vorzustellen. Unter den warmen Reisemänteln lugte die schwarze Kleidung gläubiger Calvinisten hervor. Die zur Schau gestellte Strenge des Ehepaars stand in scharfem Gegensatz zu der farbenfroheren Kleidung der beiden Herren, die sich die andere Bank teilten. Der eine, ein Kaufmann namens Gregorius, drehte schon seit einer Stunde einen kostbaren Rosenkranz zwischen den Fingern. Das leise Klicken der Perlen entlockte Herrn Krause wiederholt ein missbilligendes Schnauben.

Die Kutsche rumpelte über eine Bodenwelle, wodurch Schlamm zu beiden Seiten hoch aufspritzte, und rüttelte die Insassen durch. Frau Krause entfuhr ein Aufschrei, als die Heilige Schrift von ihrem Schoß rutschte und zwischen den Füßen der Männer gegenüber landete. Verschämt presste sie die Hand auf den Mund, dennoch zog sie einen strafenden Blick ihres Mannes auf sich. Gregorius bekreuzigte sich.

Nach einer Schrecksekunde bückte sich der vierte Reisende und hob das Buch auf. »Bitte, Frau Krause. Jakob Liebig, zu Euren Diensten.« Seine Züge waren zwischen dem hochgeschlagenen Kragen des Reiseumhangs und dem breitkrempigen Hut kaum zu erkennen, aber in seinen Augen blitzte ein Lächeln auf.

Ehe seine Frau reagieren konnte, riss Krause dem Mann die Bibel aus der Hand. »Danke!«, sagte er barsch.

»Die Heilige Schrift fallen zu lassen, ist ein böses Omen«, wisperte der Katholik und ließ die Gebetsperlen schneller durch seine schmalen, von der Kälte geröteten Finger gleiten.

»Ich glaube nicht an gottlosen Mystizismus, Herr Gregorius«, erwiderte Krause, während er seiner Frau die Bibel hinhielt. »Wer das Wort Gottes achtet und danach lebt, ist auserwählt. Das ist Sein Wille. Also verschont mich mit Euren heidnischen Omina.«

Rote Flecken bildeten sich auf den Wangen des Katholiken. Er wollte etwas sagen, doch der Kutscher riss so heftig an den Zügeln, dass er ruckartig nach vorn geworfen wurde. Die Bibel flog ein weiteres Mal durch den Innenraum der Kutsche.

»Was soll das?«, brüllte Krause. »Kutscher!«

Beide Wagentüren wurden aufgerissen. Schwarz vermummte Männer tauchten rechts und links auf und versperrten die Ausgänge.

»Raus!«, ertönte eine scharfe Stimme. »Wenn jemand Scherereien macht, helft nach!«

Während die Reisenden sich noch wie versteinert ansahen, griffen die Räuber in das Innere der Kutsche und zerrten sie ins Freie. Frau Krause begann, um sich zu schlagen, doch eine schallende Ohrfeige brachte sie zur Raison. Wenig später standen alle vier nebeneinander im Matsch und starrten auf die gezückten Waffen der Räuber.

Gregorius bekreuzigte sich wiederholt und umklammerte den Rosenkranz. »Im Namen Gottes …«, begann er und verstummte erschrocken, als sich eine Gestalt aus dem Schatten einiger Bäume löste. Unwillkürlich nahmen die drei Räuber Haltung an.

Der Anführer kam ohne Hast näher und stellte sich vor die Reisenden. Auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt, sodass man kaum die Augen sehen konnte, auf dem Kopf trug er einen großen Federhut. Er nahm dem Katholiken den Rosenkranz aus den kraftlosen Fingern und schwang ihn ein paarmal spöttisch vor seiner Nase hin und her. Dann nickte er seinen Männern zu. Während einer den Lauf seiner Pistole auf Liebig und Gregorius gerichtet hielt, wandten sich die anderen beiden dem Ehepaar zu.

Frau Krause umklammerte schützend ihre Halskette. »Nein!«

Sofort wurden ihre Handgelenke gepackt und verdreht, bis sie schreiend die Arme sinken ließ. Der Räuber riss ihr den Schmuck vom Hals, hielt ihn hoch und schnarrte: »Und jetzt den Rest!«

»Das ist das Medaillon meiner Mutter!«

Unbeeindruckt stopfte der Mann den Anhänger samt Kette in seine Tasche. »Jetzt das Geld!«, bellte er.

Krause fingerte an seinem Ledergürtel herum und händigte mit verkniffener Miene seine Börse aus. Seinem Beispiel folgend leisteten auch Gregorius und Liebig keinen Widerstand. Plötzlich riss ihr Bewacher seine klobige Pistole hoch. Frau Krause kreischte, gleichzeitig ließ der Kutscher fluchend die Zügel sinken.

»Absteigen!«, brüllte der Wegelagerer.

»Verdammt, ich bin bloß der Kutscher.«

»Runter! Dein Geld!«

Mit einem Fluch schleuderte der Mann einen verschlissenen Lederbeutel in den Schlamm, ehe er schwerfällig vom Kutschbock kletterte. »Werd glücklich damit.«

Der Räuber bückte sich nach der mageren Beute, steckte sie ein, packte den Kutscher an den Schultern und beförderte ihn in die Reihe der Gefangenen.

»Ihr habt, was ihr wolltet«, rief Krause herausfordernd, doch seine zitternden Hände verrieten seine Angst. »Jetzt lasst uns gehen!«

Fragend sah der Sprecher zu seinem Anführer hinüber. Der hatte eine Hand unter den Mantel geschoben, das Tuch vor seinem Mund blähte sich. Er deutete auf die Kutsche.

Unter den hilflosen Blicken der Reisenden erklommen zwei der Räuber den Kutschbock und warfen Truhen und Taschen auf die Erde. Der dritte zerschlug die Schlösser, riss den Inhalt heraus, und bald beteiligten sich auch die anderen daran, die Kleider zu durchwühlen und aufzuschlitzen. Als sie das in den Säumen eingenähte Geld der Calvinisten fanden, stießen sie ein lautes Triumphgeschrei aus, ehe sie die restlichen Kleider mit schmutzigen Stiefeln in den Matsch traten. Nur der Anführer beteiligte sich nicht an der Zerstörung. Unverwandt musterte er die vier Männer, die hilflos vor ihm standen. Frau Krause beachtete er nicht, nur als sie laut aufschluchzte, warf er ihr einen verächtlichen Blick zu. Als seine Leute die Durchsuchung des Gepäcks beendet hatten, zeigte er stumm auf Liebig und Gregorius.

Liebig hob achselzuckend seine Arme, um die Durchsuchung über sich ergehen zu lassen, Gregorius jedoch stieß ein schwaches Quieken aus und stolperte rückwärts.

»Wir können auch Eure Leiche durchsuchen«, drohte der Wegelagerer mit der Pistole.

Der Katholik schien den Tränen nahe. Schlotternd vor Angst zog er eine weitere Börse aus dem Mantel und hielt sie dem nächsten Räuber mit ausgestrecktem Arm hin. Der nahm sie, doch als sein Anführer ungeduldig winkte, riss er Gregorius’ Reiseumhang auseinander und tastete den Kaufmann grob nach versteckten Taschen ab. Dessen blasses Gesicht wurde noch bleicher, als die rauen Hände einen Brief aus seinem Wams zogen und hochhielten.

»Gebt das her!«, schrie Gregorius schrill und umklammerte den Arm des Räubers. Es entstand ein Gerangel, der Brief zerriss. Einen Schnipsel in Händen drehte der Kaufmann sich um und versuchte, in den Auenwald zu flüchten. Der Wegelagerer wollte ihm folgen, aber sein Anführer hielt ihn zurück. Ehe einer der Reisenden begriff, was er vorhatte, zog er eine kleine Armbrust unter dem Mantel hervor und legte sie auf den Flüchtigen an. Der rannte kopflos weiter, rutschte mehrfach auf dem schlammigen Grund aus, rappelte sich aber immer wieder auf.

Liebig hob die Hände, während das Ehepaar wegsah.

Der Bolzen löste sich lautlos. Gregorius riss die Arme hoch und fiel der Länge nach hin. Sofort lief ein Räuber zu ihm und riss den Fetzen Papier an sich. »Er ist der Spion!«, rief er. »Hier! Das Dokument!«

Immer noch schweigend nahm der Hauptmann den Fetzen, strich ihn zusammen mit dem anderen Teil des Briefes glatt und schob beide sorgfältig in seine Tasche. Unerwartet riss er den Hut vom Kopf und verneigte sich, bis die Krempe den Boden streifte. Dann verschwanden die Räuber lachend zwischen den Bäumen; wenig später entfernte sich rascher Hufschlag.

»Heiden!«, wimmerte Frau Krause und starrte auf ihre besudelte Kleidung.

»Danke lieber Gott, dass wir noch leben!«, schnauzte ihr Mann sie an und packte ihren Unterarm. Als sie gehorsam die Hände faltete, suchte sein Zorn ein anderes Ziel. »Was macht Ihr da?«, fuhr er Liebig an und stapfte hinter ihm her.

Liebig war, ohne auf den Zustand seiner gepflegten Stiefel zu achten, zu der Leiche gegangen. Er bog die Finger des Toten auseinander und entnahm ihnen einen zusammengeknüllten Rest des Briefes, für den er gestorben war. Während er las, wurde sein Gesichtsausdruck immer überraschter. »Nur das Schreiben einer Frau, die Gott für seine Heimkehr dankt. Den Rest haben die Halunken mitgenommen.«

»Da hat sie wohl zu früh gedankt«, knurrte Krause. »Offenbar war es ihm vorherbestimmt, hier den Tod zu finden. Ich weine ihm keine Träne nach, dem katholischen Spion.«

»Wie kommt Ihr darauf, dass er ein Spion war?«, fragte Liebig. Er riss seine Aufmerksamkeit von dem Brieffetzen los und betrachtete den erbosten Calvinisten.

Der machte eine wegwerfende Geste. »Seid Ihr taub oder hat die Angst Euch die Sinne vernebelt? Ihr habt doch selbst gehört, was der gottlose Schuft sagte. Wahrscheinlich ist der Brief in Wahrheit überhaupt nicht von einer Frau. Warum sollte er für ein Weib«, Krause warf einen verächtlichen Blick hinter sich, wo seine eigene Gemahlin nach wie vor wie versteinert stand, »sein Leben aufs Spiel setzen. Der Brief war sicher verschlüsselt. Katholikenpack!«

Liebig glättete umständlich das Stückchen Papier und zuckte die Achseln. »Vielleicht habt Ihr recht.« Er kehrte zurück zur Kutsche und begann, seine Kleider aufzusammeln. Achtlos warf er sie in die schwere Reisetruhe. Hin und wieder reichte er Frau Krause ein Stück, sagte aber nichts, und auch die Frau schwieg verbissen.

Ab und zu schluchzte sie trostlos auf. »Was geschieht mit … ihm?«, fragte sie plötzlich und wies scheu auf den Toten.

»Wir nehmen ihn mit, damit er ein christliches Begräbnis bekommt«, antwortete Liebig. »Die Obrigkeit in Heidelberg kann die Frau ausfindig machen. Gleichzeitig werden wir den Raub und den Mord zur Anzeige bringen.«

»Und wer bestimmt das?« Krause kam mit vorgerecktem Kinn näher.

»Ich«, antwortete Liebig ruhig. Er schloss den Deckel seiner Truhe mit einem Knall und strich mit dem Daumen über die Splitter rund um das aufgebrochene Schloss. »Oder habt Ihr einen anderen Vorschlag?«

Krauses Kiefer mahlten. »Wie Ihr denkt«, brummte er. »Kommst du endlich?«

Seine Frau nickte demütig, doch als er an ihr vorbeistolzierte, folgte ihm ein bitterer Blick. Sie fasste nach dem Griff der Reisetruhe und schleifte sie zur Kutsche.

Liebigs Hand zuckte in ihre Richtung, doch statt ihr zu helfen, wandte er sich dem Kutscher zu. »Wir müssen den Toten holen.«

Schneefall setzte ein, während sie ihre Fahrt nach Heidelberg fortsetzten.

*

Die Menschen in der Heidelberger Vorstadt hatten sich bereits auf Tauwetter eingestellt, aber jetzt wehten am Fenster des Hagen-Hauses, wie es trotz des Todes des alten Meinhard Hagen immer noch bei den Nachbarn hieß, wieder dünne Schneeflocken vorüber. Das verglimmende Feuer im Kamin des gemütlichen Nähzimmers knisterte und krachte. Mit einem Seufzer ließ Sophie das Strickzeug in ihren Schoß sinken und schaute auf die Fassaden der gegenüberliegenden Häuser. Der Winter zog sich ewig, und niemand wagte sich in die bissige Kälte, den nicht dringende Geschäfte dazu zwangen.

Plötzlich ertönte in der Gasse Hufschlag. Neugierig reckte die junge Frau den Hals, um einen Blick auf den Reiter zu erhaschen, aber schon im nächsten Moment verstummte das Getrappel. Sie ließ sich zurücksinken und griff wieder nach ihrem Strickzeug. Doch die Nadeln wollten sich nicht bewegen, das Knistern des Holzes im Kamin machte sie schläfrig. Erst das Scheppern des Türklopfers schreckte sie auf.

»Martha!«, rief sie. »Falls jemand nach meinem Mann fragt, sag ihm, dass er beim Müller ist. Ich erwarte ihn aber jederzeit zurück.«

»Ja, Herrin.«

Die junge Frau lauschte mit halb geschlossenen Augen, wie Marthas polternde Schritte die alte Holztreppe zum Ächzen brachten. Die Haustür wurde geöffnet. Sophie konnte zwar nicht verstehen, was gesprochen wurde, doch der barsche Tonfall der Dienerin ließ ein kurzes Lächeln über ihre Lippen huschen. Wenig später wich es einem Stirnrunzeln, als sie hörte, wie Martha die Treppe in Begleitung einer zweiten Person emporstieg. Es verwunderte sie, dass die Magd den Gast nicht in der Diele warten ließ, ehe sie ihn heraufführte. Hastig strich Sophie ihren Rock glatt und nahm die Handarbeit wieder auf. Die dritte Stufe von oben knarrte laut, ein untrüglicher Beweis, dass ein Fremder sie betreten hatte, denn die Hausbewohner hatten längst gelernt, das lose Brett auszulassen. Ein Seufzer entschlüpfte ihr, als sie daran dachte, wie oft sie Matthias gebeten hatte, die morsche Stelle auszubessern.

Martha klopfte, wartete wie üblich nicht auf die Aufforderung ihrer Herrin und verkündete: »Gnädige Frau, ein Herr Jakob Liebig besteht darauf, den gnädigen Herrn zu sprechen. Er sagt, er ist ein alter Freund aus Schwäbischwerd.«

»Schwäbischwerd?«, entfuhr es Sophie. Sie musste sich zwingen, nicht aufzuspringen. »Bitte ihn herein, sofort«, befahl sie, »und bring Erfrischungen.«

»Ja, Herrin.«

Sophie strich mit der Linken über ihre blonden Haare, überprüfte, ob sich keine Strähne aus dem üppigen Knoten am Hinterkopf gelöst hatte, und holte tief Atem, als Martha die Tür öffnete und den Eingang freigab. Mit einem Lächeln wandte sie sich dem Besucher zu, der auf der Schwelle stehen blieb und nach kurzem Zögern den Hut abnahm. Der Schein des Feuers fiel auf ein blasses Gesicht mit hellen Augen. Sophie konnte nicht entscheiden, ob sie blau oder grau waren. Erneut fuhr sie sich über die Haare.

»Guten Tag, Herr … Liebig?«

Er nickte. Sein Blick durchbohrte sie.

Grau, dachte Sophie. Wie der Winter. Laut sagte sie: »Martha meinte, Ihr wolltet meinen Mann sprechen? Matthias wird in Kürze zurückkommen. Bis dahin werdet Ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen.«

Seine Starre löste sich. Er verneigte sich, trat näher und lächelte gewinnend. »Ich bin Matthias zu Dank verpflichtet, weil er mir diese Gelegenheit gibt, Frau Abele. Ich hoffe, Ihr verzeiht mir, dass ich unangekündigt in Eurem Haus erscheine, aber es sollte eine Überraschung für meinen alten Freund sein. Matthias und ich haben uns seit zehn Jahren nicht gesehen.«

Ein Ausdruck von Unmut war bei seinem übertriebenen Kompliment über ihr Gesicht gehuscht, jetzt aber leuchteten ihre Augen auf. »Seit zehn Jahren«, begann sie, doch sie wurde von Martha unterbrochen, die mit einem Tablett hereinkam, auf dem eine Karaffe Wein und zwei Becher standen. Sie stellte das Brett auf den Tisch und schenkte ein. Die Unterbrechung gestattete Sophie, den Gast genauer zu betrachten. Immer noch war sie von seinen Augen fasziniert; sein Blick schweifte rasch und konzentriert über die Einrichtung, als suchte er etwas. Unwillkürlich versuchte sie, die vertrauten Möbel so zu sehen, wie sie auf einen Fremden wirken mochten. Doch so sehr sie sich bemühte, sie sah nichts außer der gediegenen Gemütlichkeit eines gutbürgerlichen Haushaltes. Sie fragte sich, ob er mehr calvinistische Strenge erwartet hatte. Ihre Eltern waren beide gläubig gewesen, dennoch konnte sie nicht leugnen, dass sich überall eine Vorliebe für verspielte Schnörkel und Schnitzereien zeigten. Der Blickfang des Raumes war ein großes Gemälde in einem schweren Goldrahmen, eine farbenprächtige Waldszene, auf der sich zwei Rehe in einem Dickicht aneinanderschmiegten. Der Gast musterte es ausdruckslos.

»Ihr bewundert ein Bild meines Oheims«, durchbrach Sophie die Stille, bevor sie bedrückend werden konnte, während sie Martha einen Wink gab, sich zurückzuziehen. »Er war so etwas wie der Künstler in der Familie. Seine Wildschweine hängen in der Diele, aber mir gefiel dieses Bild besser. Ich kann Euch das andere zeigen. Interessiert Ihr Euch für Kunst?«

Er schüttelte den Kopf. Sein aufmerksamer Blick huschte weiter.

Allmählich fand Sophie sein Betragen seltsam. Gleichzeitig stellte sie erschrocken fest, dass sie ihm noch keinen Platz angeboten hatte. »Setzt Euch doch«, forderte sie ihn verlegen auf und deutete auf einen Stuhl. Dabei rutschte ihr das Strickzeug vom Schoß. Ehe sie sich danach bücken konnte, hatte Jakob es aufgehoben und reichte es ihr.

»Danke.« Sophie griff nach einem der Becher und hielt ihn dem Gast hin. »Zehn Jahre sind eine lange Zeit«, nahm sie den Gesprächsfaden auf. »Matthias wird sich freuen, einen Freund von damals zu treffen. Er spricht selten über seine alte Heimat, aber ich denke mir, dass sie ihm fehlen muss.«

Jakob sah starr auf das Strickzeug. »Mir scheint, er hat ein erfülltes Leben gefunden.«

Leichtes Rot färbte ihre Wangen. Mit den Fingerspitzen strich sie über das wollene Babyschühchen, während ihre Linke sich auf ihren flachen Bauch stahl. »Oh, es ist Euch aufgefallen? Ja, ich bin guter Hoffnung. Endlich!«

»Dann seid Ihr schon länger verheiratet?«, erkundigte sich Jakob. »Wenn Ihr mir die Frage erlaubt.«

»Fragt ruhig!«, erwiderte Sophie lebhaft. »Dann kommt mir meine eigene Neugier weniger sündhaft vor. Matthias tadelt sie gerne – ich fürchte, zu Recht. Wir sind seit beinahe drei Jahren verheiratet. Er hat fast noch einmal so lange um mich geworben. Ein Lutheraner und eine Calvinistin.« Ihre kleine Hand tippte spielerisch auf den schweren, schwarzen Stoff ihres Kleides. »Da hatten die Klatschbasen etwas, woran sie ihre Zunge wetzen konnten.«

Jakob verzog die Lippen zu einem Lächeln.

Eine Pause entstand.

»Und Ihr seid Lutheraner?«

Er trank einen Schluck und nickte. »Matthias und ich verlebten gemeinsam unsere Jugend in Schwäbischwerd«, erklärte er, »bis Herzog Maximilian uns Protestanten zur Konvertierung zwang – oder zur Flucht.«

Sophie stieß einen mitfühlenden Laut aus. »Es muss schlimm gewesen sein. Erzählt mir doch …« Ihr Kopf flog herum, als unten die Haustür geöffnet wurde. »Das ist Matthias«, wisperte sie. »Dreht Euch um, damit die Überraschung auch wirklich gelingt.«

Jakob folgte ihrem Rat. Während ihr Mann die Stufen erklomm, fragte sich Sophie, warum ihr der Gast trotz seines Lächelns so abweisend vorkam. War sie wieder zu vorwitzig gewesen? Doch sie hatte keine Zeit, weiterzugrübeln, denn im selben Moment betrat Matthias das Zimmer. Sie stand auf, um ihm entgegenzulaufen, doch ein einziger Blick verriet ihr, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war. Seine Lippen waren fest geschlossen, die helle Haut gerötet; die Anzeichen von Verärgerung waren überdeutlich. Er blieb in der Tür stehen und sah sich um. »Martha sagt, dass du Besuch hast?«

»Nein, Lieber, du bist derjenige, der Besuch hat.« Sie wippte auf den Ballen. »Schau.«

Jakob drehte sich um.

Das Blut wich aus Matthias’ Gesicht. Er machte einen Schritt vorwärts und blieb mit hängenden Armen stehen. »Du!«

Jakob packte Matthias’ schlaffe Hand und drückte sie. »Ja, ich, dein alter Freund Jakob Liebig. Die Überraschung hat dir offenbar die Sprache verschlagen.«

Ein Zittern lief durch den kräftigen Körper des Hausherrn. Er schüttelte den Kopf und krächzte: »Ja … schon. Wie …? Was machst du hier?«

Jakob ließ die Hand seines Gegenübers los und trat zurück. »Geschäfte. Es freut mich, dich gesund anzutreffen. Ich soll dir Grüße von Maria bestellen.«

Matthias’ Hände ballten sich zu Fäusten. »Sie … ist wohlauf?«

»Warum sollte sie nicht?«

»Wer ist Maria?«

Die beiden Männer drehten sich zu Sophie um.

Jakob hob verwundert die Brauen. »Hat er Euch nicht von ihr erzählt? Sie war …«

»Ich spreche nicht gern über die Vergangenheit. Und hier und jetzt ist ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt«, unterbrach Matthias ihn heftig. Er fasste seine Frau am Oberarm und drängte sie in ihren Sessel zurück. »Maria ist eine gemeinsame Bekannte, mehr nicht.«

»Mehr nicht«, wiederholte Jakob leise. »Ach so.«

»War sie …?«, begann Sophie und verstummte, als Matthias ihr die Hand schwer auf die Schulter legte. Forschend sah sie zu Jakob.

Der zuckte die Achseln. »Euer Mann hat recht, Frau Abele, lassen wir die Vergangenheit ruhen.«

Sophie faltete die Hände im Schoss, ihre Knöchel traten weiß hervor. »Gut, für den Augenblick mag sie ruhen. Wo werdet Ihr logieren, Herr Liebig?«

»Ich empfehle Reilings Gasthof«, warf Matthias brüsk ein.

In Jakobs Gesicht regte sich kein Muskel, er straffte den Rücken. Es war eine entschlossene Geste, trotzdem wirkte er plötzlich erschöpft. Er drehte sich zum Fenster. Der Schnee war erneut in Regen übergegangen, der monoton gegen die Scheibe trommelte.

Sophie streifte Matthias’ Hand von ihrer Schulter und erhob sich energisch. »Reilings Gasthof ist viel zu weit draußen, und es wird bald dunkel. Wenn Ihr noch keine Bleibe für die Nacht habt, steht Euch unser Gästezimmer zur Verfügung. Matthias, du wirst einen alten Freund doch nicht vor die Türe setzen, nicht wahr?«

»Ich … ja, Liebes.«

Sophie gestattete sich ein kaum sichtbares Lächeln, das nicht frei von Bosheit war. »Martha«, rief sie, »bereite das Gästezimmer vor.«

»Ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft«, sagte Jakob, während im Flur die Schritte der alten Dienerin laut und wieder leiser wurden. »Ihr seid sehr gütig zu einem Fremden.«

»Ein Freund von Matthias ist kein Fremder. Außerdem ist Nächstenliebe Christenpflicht.«

Er neigte zustimmend den Kopf. »Erneut meinen Dank. Gibt es einen Stall, wo ich mein Pferd unterstellen kann?«

»Ja«, erwiderte Matthias, ohne sich zu rühren. Erst als seine Frau ihn in die Seite knuffte, bewegte er sich widerwillig. »Komm mit, ich zeige dir den Weg. Unterwegs können wir alles Weitere besprechen.« Er strich Sophie flüchtig über die Wange. »Nicht, dass ich Geheimnisse vor dir hätte, mein Schatz.«

»Wer’s glaubt«, murmelte sie und öffnete mit einem spöttischen Knicks die angelehnte Zimmertür. Kälte drang herein und ließ die drei frösteln. Mit einer gemurmelten Entschuldigung zogen die Männer sich zurück.

Als unten die Haustür zuschlug, lief Sophie zum Fenster und wartete. Wenig später führte Jakob einen hochbeinigen Rappen die Gasse entlang. An seiner Seite, mit gesenktem Kopf, schritt Matthias. Beide Männer waren in dunkle Mäntel gehüllt und trugen Hüte, sodass sie sich kaum gegen die Hauswände abhoben. Nur ihre Schatten fielen lang auf die fleckige Schneedecke. Obwohl sie Seite an Seite in der engen Gasse gingen, berührten sich die beiden Gestalten nicht. Umso überraschender war es, dass Matthias Jakob plötzlich am Arm packte und ihn festhielt. Der machte sich mit einer geschmeidigen Bewegung los, hob jedoch sofort begütigend eine Hand. Die beiden wechselten ein paar Worte, ehe sie weitergingen.

Sophie presste ihre Stirn gegen die Scheibe, bis sie durch das beschlagene Glas nichts mehr sehen konnte. Als sie eine Berührung an der Schulter spürte, stieß sie einen spitzen Schrei aus. Sie fuhr herum und blickte in das spöttische Gesicht ihrer Magd.

»Ich vergesse immer wieder, wie leise du dich bewegen kannst, wenn du willst«, sagte Sophie, hin- und hergerissen zwischen Ärger und Zuneigung.

»Und ich vergesse nicht, dass Neugier deine schlimmste Sünde ist, mein Mädchen. Außerdem sehe ich, mit was für Augen du den Kerl da verschlingst. Pass auf, der bringt Ärger.«

Sophies Wangen wurden tiefrot. Trotzig griff sie nach ihrem Strickzeug. »Ich weiß nicht, was du meinst.«

»Ich habe deiner Mutter versprochen, auf dich aufzupassen«, erklärte Martha grimmig. »Und das werde ich tun. Und ich hoffe, das tut der Herr Pfarrer auch. Er wartet nebenan in der guten Stube.«

»Oh.« Sophie wirkte für die Dauer einiger Herzschläge ratlos. Sie presste die Hände gegen die Wangen. »Ich komme gleich. Du weißt ja, was der Herr Pfarrer wünscht!«

Als sie sich schließlich in der Wohnstube blicken ließ, saß der von Martha angekündigte Gast bereits gemütlich am Tisch. In seinem Rücken loderte ein Kaminfeuer, vor ihm dampfte ein Becher Gewürzwein. Sophie begrüßte Pfarrer Hermeskeil mit freundlichen Worten. Er begann sofort, sie mit müßigem Stadtklatsch zu versorgen, aber obwohl sie sich bemühte, ihm zuzuhören, musste sie immer wieder an Matthias und den Fremden denken. Als unten im Hausflur Stimmen zu hören waren, brachte Sophie es nicht mehr fertig, die Fassade der höflichen Hausherrin aufrechtzuerhalten, und drehte sich gespannt der Zimmertür zu. Mit mildem Lächeln verstummte der Pfarrer.

Wenig später traten Jakob und Matthias ein. Sie hatten Hüte und Mäntel abgelegt, und zum ersten Mal konnte Sophie den Fremden ohne den unförmigen Umhang betrachten. Er war zierlicher, als es auf den ersten Blick den Anschein gehabt hatte, und seine Haltung hatte etwas Steifes, fast Militärisches. Der Hausherr machte Jakob und Hermeskeil bekannt; die beiden gaben sich die Hände. Sophie senkte bescheiden den Kopf, doch zwischen dichten Wimpern hervor beobachtete sie die Männer.

»Wart Ihr der Mann, den ich vorhin auf der Gasse gesehen habe?«, erkundigte sich der Pfarrer jovial. »Ihr hattet ein prachtvolles Pferd am Zügel. Trotzdem kann es bei diesem Wetter kein Vergnügen sein zu reiten. Hattet Ihr einen weiten Weg?«

»Ich habe das Tier erst vor wenigen Stunden in Heidelberg gemietet.«

Hermeskeil betrachtete den Fremden neugierig, aber ehe er noch etwas sagen konnte, brachte Martha einen Teller mit Gebäck und frischen Gewürzwein. Die kleinen Augen des Geistlichen leuchteten auf. »Ah, Meister Abele, Ihr verwöhnt mich«, rief er vergnügt und bediente sich.

Sophie und Matthias lächelten. Es war ein eingespieltes Ritual, das die wöchentlichen Besuche des Pfarrers begleitete. Sie warteten, bis er das erste Gebäckstück vertilgt und sich die Krümel abgewischt hatte. »Ihr seid also ein alter Freund unseres guten Meisters Abele. Hattet Ihr einen langen Ritt?«, wandte er sich sofort wieder an Jakob, der kerzengerade auf seinem Stuhl saß und die kalten Hände an dem Becher wärmte.

»Ich bin mit der Kutsche nach Heidelberg gekommen«, berichtigte Jakob. »Hier habe ich, wie gesagt, das Pferd gemietet.«

»Wozu?«, fragte Hermeskeil.

Jakob runzelte die Stirn. »Zum Reiten?«

Sophie unterdrückte ein Kichern, während Matthias’ Finger sich zu einer Faust schlossen.

Hermeskeil schmunzelte. »Natürlich«, entgegnete er friedlich. »Eine dumme Frage, verzeiht.«

Jakob brach den Blickkontakt als Erster ab. »Nein, ich muss für meine Unhöflichkeit um Verzeihung bitten, es war eine lange Reise. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs sein werde, schätze ich es, ein Pferd zur Verfügung zu haben.«

Sophie hob verwundert den Kopf und sah ihren Mann an, der die Schultern zuckte.

Hermeskeil leckte den Zucker vom Daumen und griff nach einer Makrone. »Wart Ihr etwa in der Kutsche, die heute überfallen wurde? Dann solltet Ihr Gott danken, dass Ihr heil und gesund unter Freunden sitzt.«

»Das habe ich.«

»Jakob!«, rief Matthias. Es war das erste Mal, dass seine Stimme echte Anteilnahme verriet. »Ein Kutschüberfall? Warum hast du nichts gesagt? Was ist passiert?«

»Eine Reisegesellschaft wurde kurz hinter Neckargemünd von Räubern überfallen«, erläuterte der Pfarrer, als Jakob stumm blieb. »Es gab einen Toten, einen katholischen Kaufmann.«

Sophie schlug die Hand vor den Mund und starrte Jakob an.

Die plötzliche Aufmerksamkeit schien dem Gast unangenehm zu sein; er hob die Schultern. »Ich möchte Euch ungern mit derart hässlichen Dingen behelligen, Frau Abele.«

Sie streckte den Arm aus und zog ihn sofort zurück, als ihr bewusst wurde, wie unangemessen diese Vertraulichkeit war. »Ihr müsst nichts sagen, wenn Ihr nicht wollt«, versicherte sie, aber ihre fragenden Augen straften ihre Worte Lügen.

Jakob sah von Sophie zu den beiden Männern. Hermeskeil nickte ihm aufmunternd zu, und Jakob erstattete Bericht. Seine Stimme klang merkwürdig unbeteiligt, als zwinge er sich, sich mit den grausamen Einzelheiten zu befassen. Erst als er von Krauses Verdacht, der Tote sei ein Spion, berichtete, kam Leben in seine Schilderung. Sein Mundwinkel zuckte abfällig.

Hermeskeil stieß ein Schnauben aus, als der Name Krause fiel.

»Ihr kennt den Mann?«, erkundigte sich Jakob überrascht.

»Gewiss. Er und seine Frau sind gute Christen, brave Calvinisten. Nur …« Jakob wartete höflich, während Hermeskeil gedankenverloren die aus seinem Becher aufsteigenden Dampfschwaden betrachtete. »Sagen wir es so«, fuhr er endlich fort, »der bedauernswerte Kaufmann Gregorius mag als Katholik sein Seelenheil aufs Spiel gesetzt haben, aber für seine Spionagetätigkeit bräuchte ich mehr als Krauses Wort. Er neigt zu …«

»Dummem Geschwätz«, fiel Matthias derb ein.

Hermeskeil schmunzelte. »… Übertreibungen. Er neigt zu Übertreibungen.«

Jakob nickte vor sich hin. »Das dachte ich mir.«

Hermeskeil musterte den jüngeren Mann eine Weile, doch es war unmöglich, den Blick aus dessen hellen, leicht zusammengekniffenen Augen länger als einige Herzschläge festzuhalten. »Hauptmann Maxilius verfolgt die Räuberbande übrigens schon seit einiger Zeit. Er ist geradezu besessen davon, sie zu schnappen.«

Jakobs Brauen rutschten nach oben. »Maxilius heißt er also. Er machte einen fähigen Eindruck.«

Der Pfarrer lehnte sich zurück und faltete die Hände befriedigt über der Brust. »Dann wart Ihr es, der bei ihm war. Ich dachte es mir.«

Jakobs Miene verfinsterte sich, doch dann lächelte er schief. »Seid Ihr sicher, dass Ihr kein Spion seid? Ihr habt ein Talent dafür, Menschen ihre Geheimnisse zu entlocken.«

»Aber nein, ich bin nur ein demütiger Diener Gottes«, erwiderte Hermeskeil bescheiden. »Ein guter Calvinist wie alle hier in diesem Haus.«

Jakob erstarrte. »Alle?«, fragte er sehr leise.

»Alle außer Euch, nehme ich an«, erwiderte der Pfarrer, der nicht zu bemerken schien, dass Jakobs Hände sich fest auf die Tischplatte legten. »Schwäbischwerd war lutherisch, bevor die Katholiken die Bevölkerung zur Konvertierung zwangen. Ich nehme an, dass Ihr nach wie vor Lutheraner seid?«

Jakob nickte. Seine Lippen bildeten einen weißen Strich.

»Dann seid Ihr, um Euren Glauben behalten zu können, geflohen – wie Matthias?«

Sophie zuckte zusammen, als der Gast sie plötzlich musterte. Wieder antwortete er nur mit einem knappen Nicken. Gleichzeitig schloss Matthias die Hand um ihr Handgelenk und drückte es warnend. Am liebsten hätte sie etwas gesagt, aber er ließ erst los, als ihr Gesicht seinen störrischen Ausdruck verlor.

»Ich glaube zu ahnen, dass die Ereignisse der Vergangenheit Euch tiefe Wunden geschlagen haben. Manchmal hilft es, darüber zu sprechen.« Hermeskeil streckte den Arm aus, um Jakob den Teller mit dem Gebäck hinüberzuschieben.

Jakob schloss sekundenlang die Augen. »Lutheraner – meine Glaubensbrüder – störten eine katholische Prozession. Noch am selben Tag wurden alle Katholiken aus der Stadt vertrieben«, sagte er in die Stille hinein. »Es war ein schwarzer Tag.«

»Richtig!«, zischte Matthias. »Und ein noch schwärzerer, als diese … die Katholiken mit Soldaten wiederkamen. Ihnen habe ich zu verdanken, dass ich alles verloren habe.« Seine Stimme zitterte vor Wut.

Plötzlich wusste Sophie nicht mehr, ob es richtig gewesen war, an die alten Wunden zu rühren. Sie nahm Matthias’ Hand, die trotz der Wärme in der Stube eiskalt war, in ihre beiden und zog sie an ihre Wange. »Aber jetzt bist du bei mir. Und auch Ihr, Herr Liebig, hier in der Pfalz dürft Ihr Euren Glauben frei leben.«

Jakob presste die Lippen zusammen und schwieg.

Hermeskeil stand auf. »Frau Abele hat recht. Kein Katholik wird Heidelberg überrennen! Aber nun muss ich Euch leider verlassen. Es wäre mir eine Freude, unser Gespräch fortzusetzen. Wie lange werdet Ihr in Heidelberg bleiben?«

Während die ganze Tischgesellschaft sich erhob, schüttelte Jakob dem Pfarrer höflich die Hand. »Ich weiß es noch nicht. Solange meine Geschäfte mich festhalten.«

Der Pfarrer lächelte ihm zu und ging zur Tür.

Sophie folgte. »Und seid vorsichtig. Ich …« Sie biss sich auf die Lippen und senkte die Lider.

Matthias lachte auf und kniff sie spielerisch in die Nase. »Hast du den schwarzen Mann wieder gesehen, mein kleiner Angsthase?«, fragte er mit gutmütigem Spott.

Sie stieß seine Hand beiseite. »Da ist wirklich jemand. Er schleicht seit Tagen ums Haus. Warum glaubst du mir nicht?« Als sie bemerkte, dass Matthias und der Pfarrer über ihren Kopf hinweg einen Blick tauschten, stampfte sie wütend auf. »Haltet mich nur für ein dummes Frauenzimmer! Aber Herr Liebig ist sogar überfallen worden.«

»Auf der Landstraße«, warf Jakob nüchtern ein.

Sie schürzte trotzig die Lippen. »Ich weiß, was ich weiß.«

*

Der Nachtwächter hatte bereits vor geraumer Zeit die elfte Stunde ausgerufen, aber Jakob fand keine Ruhe. Angekleidet stand er am Fenster des Gästezimmers und starrte in die dunkle Gasse, die nichts preisgab. Bilder, die er in seine Albträume verdrängt hatte, peinigten seit dem Gespräch mit dem Pfarrer wieder seine Seele. Er sah die katholische Prozession, die sich durch die Hauptstraße schlängelte, die fröhlichen Farben vor dem hellblauen Himmel, hörte noch einmal die Gesänge und Gebete. Dann flogen die ersten Steine. Die Feindseligkeit zwischen Katholiken und Lutheranern hatte lange geschwelt, jetzt brach sie sich Bahn. Auf böse Worte folgten Faustschläge. Es war der Anfang vom Ende eines brüchigen Friedens.

Er rieb sich die Schläfen. Die Bilder lösten sich auf und wurden ersetzt durch die hässlichen Szenen des Überfalls. Wieder und wieder hatte er sie sich ins Gedächtnis gerufen und zu analysieren versucht. Die Gewalt der Räuber beunruhigte ihn nicht, er hatte Schlimmeres gesehen, und auch der Kaufmann könnte noch am Leben sein, wäre er nicht so töricht gewesen. Doch die Frage, warum er für ein Stück Papier hatte sterben müssen, nagte an Jakob. Er fröstelte und lauschte noch angestrengter. Alles war still. Er würde noch einmal mit diesem Hauptmann sprechen müssen.

Das Haus hatte ihn überrascht. Obwohl es nicht übermäßig groß oder komfortabel war, strahlte es bürgerliche Rechtschaffenheit aus. Matthias konnte mit Recht sagen, dass er sich einigen Wohlstand erarbeitet hatte. Und jetzt wurde er sogar Vater! »Herr, Deine Wege sind …«, begann Jakob und brach ab. Gott hatte nichts mit alldem zu tun. »Maria«, flüsterte er und sah zu, wie sein warmer Atem die Scheibe beschlagen ließ. Gewaltsam rief er sich zur Ordnung. Er musste einen kühlen Kopf bewahren. Zehn Jahre waren eine lange Zeit. Er war überzeugt gewesen, dass die Vergangenheit ihre Macht über ihn verloren hatte. Weder Matthias noch seine blonde Ketzerin durften sein Herz berühren.

Mit einem wütenden Stöhnen fuhr er sich über die Stirn und erstarrte. Seine seit dem Überfall überreizten Nerven gaukelten ihm ein Geräusch vor. Er näherte sich der Scheibe, doch nur seine eigenen Züge blickten ihm schemenhaft entgegen. Er wandte sich ab, tastete sich durch das Zimmer und lauschte in den Flur. Als er sich an die Geräusche des Hauses, das Knacken und Arbeiten des alten Holzes, gewöhnt hatte, schlich er die Stiege hinab. Die dritte Stufe von oben, die unter seinem Tritt laut geknarrt hatte, vermied er mit einem großen Schritt, während er der Dunkelheit dankte, dass sie die schauderhafte Jagdszene gnädig verhüllte. Er öffnete die Haustür, wappnete sich gegen die beißende Kälte und trat in die schneebedeckte Gasse. Irgendwo in der Nähe fauchte eine Katze. Jakob holte tief Luft. Hier und da blitzten Sterne zwischen hellgrauen Wolkenfetzen hervor. Plötzlich frischte der Nachtwind auf und ließ einen losen Fensterladen klappern. Die Katze fauchte erneut.

Jakob umklammerte den Griff des Jagdmessers, dessen Scheide sein Schneider geschickt in dem weiten Hosenbein eingenäht hatte. »Wer ist da? Gebt Euch zu erkennen!«

Die Nacht schien den Atem anzuhalten. Dann hörte er, wie sich jemand eilig entfernte. Jakob zögerte nur einen Herzschlag, ehe er die Verfolgung aufnahm. Obwohl er wusste, dass er sich unvernünftig verhielt, folgte er den körperlosen Schritten durch die unbekannte Stadt. Den Versuch, sich zu orientieren, gab er schnell auf. Er vertraute darauf, irgendwann an die Stadtmauer zu gelangen und von dort aus den Weg zurückzufinden. Mit einem Mal stellte er fest, dass die gepflasterten Straßen unter seinen Füßen zu gefrorenem Gras wurden. Jakob blieb stehen. Fast im selben Moment riss die Wolkendecke auf und zerfaserte im Mondlicht. Nur wenige Meter entfernt schimmerte der Neckar als schwarzes Band mit einem Hauch von Silber.

Trotz der Verfolgungsjagd war er sekundenlang überwältigt von der Pracht dieser Nacht, von der fast vollen Scheibe des Mondes über den Ausläufern des Odenwaldes, dem Rauschen des Wassers und dem Heulen des Windes. Plötzlich hörte er ein Knacken. Er riss das Messer hoch, während er sich lautlos dafür verfluchte, auf sein Gefühl, nicht auf seinen Verstand gehört zu haben. Wie zur Antwort tauchte eine bleiweiße Wolke die nächtliche Szenerie in Dunkelheit. Jakob spürte mehr, als dass er sah, dass auch der Unbekannte seine Chance erkannte und schlagartig vom Gejagten zum Jäger wurde. Er suchte Deckung, doch zu spät. Sein Arm wurde weggeschlagen, eine Waffe blitzte. Im letzten Moment drehte Jakob sich zur Seite. Der Stoff seines Wamses zerriss, ein scharfer Schmerz durchzuckte ihn, als eine Klinge in sein Fleisch schnitt.

Jakob biss die Zähne zusammen und stach nach der Gestalt, die ihm im Sternenlicht wie ein gesichtsloser Scherenschnitt erschien. Doch seine Hände waren von der Kälte taub, seine Bewegungen kamen ihm lächerlich schwerfällig vor. Dennoch schien der Angreifer zu zögern. Er tänzelte rückwärts, und noch während Jakob keuchend auf einen zweiten Vorstoß wartete, drehte er sich um und verschwand in der dunklen Böschung. Kurze Zeit später hörte Jakob das gedämpfte Klappern von Pferdehufen, das sich in der Stille verlor. Wütend presste er die Hand auf die Wunde und hielt sich die Handfläche vor die Augen. Sie war schwarz von Blut. Jakob war klar, dass er sich in Sicherheit bringen musste, bevor Kälte und Blutverlust das Werk des Mörders vollenden konnten. Gekrümmt und zitternd überquerte er die Grasfläche bis zum ersten Haus und gelangte nach einigen Umwegen zu Matthias’ Heim.

Er schlich die Stiege hinauf, erinnerte sich im letzten Moment an die verräterische drittletzte Stufe und schleppte sich in sein Zimmer. Dort riss er Wams und Hemd herunter und untersuchte die Verletzung. Das Blut floss schon langsamer, der Schnitt war tief, aber er würde heilen. Jakob verband die Wunde notdürftig mit einem Streifen Stoff, den er vom Saum seines Hemdes riss. Mittlerweile musste er aussehen wie ein Bettler. Er brauchte sein Gepäck, das er in der Kutschstation zurückgelassen hatte. Jakob fluchte, bekreuzigte sich schuldbewusst und ließ sich vor dem Bett auf die Knie nieder. Nachdem er gebetet hatte, legte er sich schwer atmend hin und ließ die Ereignisse Revue passieren. Der Angreifer hatte auf der Lauer gelegen, dessen war er sicher, und das Geräusch, das er gehört hatte, hatte ihn wahrscheinlich aus dem Haus locken sollen. Oder hatte der Mann einfach seine unentschuldbare Unvorsichtigkeit wie ein Geschenk angenommen? Jakob starrte zur Decke. Jedenfalls schienen die Räuber begriffen zu haben, dass sie mit Gregorius den Falschen getötet hatten. Mit eiserner Disziplin bekämpfte er die Angst und zwang sein fieberhaft arbeitendes Gehirn zur Ruhe.

Er hatte das Gefühl, gerade erst eingedöst zu sein, als ihn das Knarren der Treppe weckte. Stöhnend zerrte er das Laken über seinen Kopf. Als die Stiege ein zweites Mal ächzte, richtete er sich auf. Die Wunde brannte, und das Blut war durch den Verband in das Laken gesickert. Er quälte sich aus dem Bett und öffnete vorsichtig die Tür. Von unten leuchtete schwach der Schein einer Lampe, und er erkannte zwei Gestalten, die dicht beieinanderstanden. Da es im ganzen Haus still war, konnte er aus den Wortfetzen allmählich zusammenhängende Sätze heraushören.

»… Unsinn«, sagte Matthias leise. »Du hast geträumt. Das Kind …«

»Ich bin schwanger, nicht verrückt«, erwiderte Sophie spitz. »Frag ihn! Sonst tue ich es!«

»Bitte …«

Stoff raschelte, als sie eine heftige Bewegung machte. »Und wer ist Maria?«

Jakob schlug lautlos den Kopf gegen den Türrahmen. Warum hatte er nicht seinen Mund gehalten? Die Erwähnung von Maria hatte Matthias das Maul gestopft, aber jetzt hatte er ein eifersüchtiges Weibsstück am Hals. Und warum zeigte Matthias seiner Frau nicht, wo ihr Platz war? Stattdessen verlegte er sich aufs Schmeicheln.

»Liebes, Jakob und mich verbindet etwas, das du nicht verstehst!«

»Sei nicht so gönnerhaft. Sag mir endlich die Wahrheit!«

Jakobs Miene wurde noch finsterer. Am liebsten hätte er der kleinen Ketzerin selbst Anstand beigebracht.

Unterdessen fuhr Matthias mit seinen lächerlichen Versuchen fort, seine Frau zu beschwichtigen. »Wir waren einmal Freunde, er und ich. Doch heute ist das anders. Tu mir den Gefallen und lass ihn in Ruhe! Er ist …«

»Gefährlich?«, rief Sophie. »Unsinn.«

Matthias seufzte. »Halt dich heraus.«

Jakob konnte hören, dass sie mit dem Fuß aufstampfte.

»Wenn ich das immer getan hätte, wären wir heute nicht verheiratet. Oder kannst du das leugnen?«

»Nein.« Er nahm sie in die Arme. »Du hast an mir festgehalten. Aber jetzt liegt der Fall anders. Du erwartest mein Kind. Schone dich um seinetwillen. Deine Neugier ist …«

»Dir fremd«, fiel sie ihm ins Wort. »Aber ich will die Menschen verstehen, besonders den, den ich geheiratet habe.«

»Lass Jakob in Ruhe!«, beschwor er sie. Wenig später entfernten sich seine Schritte.

Jakob vermutete, dass er in die Backstube ging, die zusammen mit der Küche einen Großteil des unteren Stockwerkes einnahm. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie leicht er von einem Gesellen oder Lehrling hätte entdeckt werden können. Er würde mehr über die Abläufe des Hauses herausfinden müssen, wenn er sich frei bewegen wollte. Er hörte, wie Sophie eine Weile unruhig im kalten Flur herumging, dann murmelte sie etwas und kam zur Treppe.

Hastig zog Jakob sich in sein Zimmer zurück. Auf seinem Gesicht lag ein nachdenkliches, nicht eben freundliches Lächeln.

II

Allein der massive Schreibtisch sorgte bei Friedrich Maxilius für Beklemmungen und schlechte Laune. Wer hinter so einem Tisch saß, war in die engsten Kreise der kurfürstlichen Regierung aufgestiegen. Durch die hohen Fenster des Kanzleigebäudes am Kornmarkt flutete Sonnenlicht direkt auf die Gobelins, die in prächtigen Farben Szenen der römischen Geschichte zeigten. Jedenfalls vermutete der Hauptmann das aufgrund des Lorbeerkranzes, der die Stirn der zentralen Figur schmückte. Obwohl es nur zwei Stockwerke waren, die den Hauptmann von seinem vertrauten Terrain trennten, fühlte er sich entwurzelt.

»Ihr bewundert meinen Scipio, Hauptmann?«

Umgehend nahm Maxilius Haltung an und richtete seine Aufmerksamkeit auf den Mann hinter dem Schreibtisch. Im Stillen verfluchte er sich, dass er sich von der ungewohnten Pracht derart hatte ablenken lassen. Unter dem halb spöttischen, halb zufriedenen Blick seines Gegenübers keimte in Maxilius der Verdacht, dass dies beabsichtigt gewesen war.

Der Geheime Rat Ludwig Camerarius, nach Kanzler Christian von Anhalt der einflussreichste Mann am Hofe des Kurfürsten, faltete die weißen Hände über den zahlreichen Schriftstücken. »Scipio«, wiederholte er, »hat einst Hannibal geschlagen und das römische Reich gerettet. Unser gnädiger Kurfürst verehrt ihn sehr.«

Da Maxilius keine Ahnung hatte, was von ihm erwartet wurde, befolgte er eine Taktik, die sich im Umgang mit Vorgesetzten seit Jahren bewährte: Er richtete die Augen geradeaus und schwieg.

Camerarius ließ einige Sekunden verstreichen, bis er endlich begann: »Ihr wisst, warum ich Euch herbestellt habe, Hauptmann?«

»Man sagte mir, es gehe um den Überfall gestern Morgen, Euer Hochwohlgeboren.«

Der Geheime Rat nickte so energisch, dass sein grauer Spitzbart sich in seiner Halskrause verfing. »Ich erwarte Euren Rapport!«

»Wie Ihr befehlt, Euer Hochwohlgeboren.« Maxilius verschränkte die Arme hinter dem Rücken. »Es gab einen Toten, einen katholischen Kaufmann namens Gregorius. Die Aussagen der Zeugen lassen darauf schließen, dass der Raub nur vorgetäuscht war. Die Bande, drei Männer und ihr Anführer, hatte es auf einen Spion abgesehen.« Wie Maxilius befürchtet hatte, verfinsterte sich das Gesicht des Ministers.

»Gibt es Beweise für diese Behauptung?«

»Nun, die Zeugen sagen übereinstimmend aus, dass die Räuber den Kaufmann einen Spion nannten, Euer Hochwohlgeboren. Er wurde erschossen, weil er ein Schriftstück schützen wollte. Allerdings stellte es sich später als Brief seiner Frau heraus.«

»Ich wiederhole meine Frage: Gibt es Beweise?«

Maxilius befeuchtete die Lippen mit der Zunge. »Welchen Grund sollten sie sonst gehabt haben, diesen Mann zu erschießen?«

»Fragt Ihr allen Ernstes, welchen Grund ein Wegelagerer für einen Mord haben sollte?«, sagte Camerarius schneidend. »Zum dritten und letzten Mal: Gibt es Beweise?«

»Nein, Euer Hochwohlgeboren.« Maxilius wünschte, er könnte den feinen Schweißfilm von der Stirn wischen. »Allerdings …«

Camerarius ballte die Hand zur Faust, entspannte sie und atmete tief durch. »Allerdings? Sprecht, Hauptmann.«

Maxilius wich dem stechenden Blick seines Vorgesetzten aus und suchte Trost in der Siegergeste des toten Römers. »Allein das Wort ›Spion‹ reicht derzeit, um die wildesten Gerüchte zu schüren. Ich persönlich glaube nicht an diese Geschichte, zumal wir seit geraumer Zeit Probleme mit immer dreisteren Räuberbanden haben. Überdies war Gregorius, wenn auch Katholik, allem Anschein nach tatsächlich ein harmloser Wormser Kaufmann. Andererseits kenne ich den Rat Krause. Seine Stimme hat Gewicht in Heidelberg. Und seine Stimme ist … sehr laut.« Eine beklemmende Stille trat ein und zwang den Hauptmann, Camerarius anzusehen.

Der Minister wirkte auf einmal erschöpft, er rieb sich die Schläfen, bis rote Flecken entstanden. »Mit einem habt Ihr recht, Hauptmann, diese Gerüchte müssen verstummen, ganz gleich, ob der Mann ein Spion war oder nicht.«

Der Hauptmann nahm noch entschlossener Haltung an. »Was erwartet Ihr also von mir, Euer Hochwohlgeboren?«

Camerarius zwirbelte die Spitze seines Bartes. »Seine Durchlaucht, unser allergnädigster Kurfürst, steht in ständigem Briefwechsel mit dem katholischen Herzog Maximilian von Bayern wegen der Verteilung der Macht im Reich. Der Erhalt des Status quo zwischen den Konfessionen ist gerade zu diesem Zeitpunkt entscheidender denn je. Ihr werdet die Räuber finden, sie ihrer gerechten Strafe zuführen und so die Gerüchte zum Verstummen bringen.«

»Sehr wohl, Euer Hochwohlgeboren.« Maxilius zögerte. »Heißt das, ich habe freie Hand? Ich müsste …«

»Was immer nötig ist. Belästigt mich nicht mit Einzelheiten, Hauptmann. Ich will Ergebnisse.«

Maxilius verneigte sich tief und ging rückwärts aus dem hohen Raum. Zum ersten Mal fiel sein Blick nachdenklich auf den Besiegten, auf Hannibal.

Als der Hauptmann in den hohen Flur trat, blähte er die Wangen auf und ließ die Luft in einem erleichterten Schnauben entweichen. Endlich konnte er den Schweiß mit dem Handrücken abwischen, bevor er seinen Hut aufsetzte. Mit langen Schritten eilte er die Treppe hinab, die ins Freie führte. Kalter Wind pfiff vom Neckar her und trocknete die letzten Schweißtropfen auf seinen Schläfen. Er ließ sich sein Pferd bringen und schwang sich in den Sattel. Obwohl die Lage der Kaserne den Ritt kaum nötig machte, war es Maxilius’ Art, der herrschaftlichen Machtdemonstration zumindest ein Minimum von eigener Stärke entgegenzusetzen. Dies bezog sich weniger auf den Minister – Maxilius war sich im Klaren darüber, dass dieser ihn wahrscheinlich in dem Moment vergessen hatte, in dem er das Zimmer verließ –, doch kein anderer, der hier in feiner Livree oder Hoftracht herumstolzierte, durfte Anzeichen von Schwäche bei ihm sehen.

Er gab seinem kräftigen Braunen die Sporen, ließ ihn kurz auf die Hinterhand steigen und ritt nach Westen. Dabei schaute er hinauf zum Schloss, in dem Kurfürst Friedrich V. residierte. Der junge Herrscher wurde vom Volk geliebt, er war der Märchenprinz, den nicht einmal die stolzen Engländer abgewiesen hatten, als er um die Hand der Prinzessin Elizabeth angehalten hatte, und der nun dem staunenden Volk den Glanz des Hoflebens vorführte. Er brachte Mädchenaugen zum Glänzen und machte aus Männern Patrioten. Und er hatte, nach allem, was man hörte, ehrgeizige Pläne. Maxilius interessierte sich nicht für Politik, aber er hatte ein feines Gespür für die Stimmung im Volk. Wenn Leute wie die Krauses verunsichert waren, dann rissen sie das Maul auf. Und wenn es so weit war, wurde es Zeit, die Zügel fest anzuziehen, sehr fest. Maxilius lächelte grimmig. Er wusste, wo er ansetzen würde, und zwar bei diesem Fremden, der so beflissen, so überaus höflich das Verbrechen angezeigt hatte.

Maxilius erinnerte sich, dass Liebig in Heidelberg ein Pferd gemietet und sein Gepäck in der Kutschstation zwischengelagert hatte. Herauszufinden, dass er bei den Abeles Quartier genommen hatte, war nicht schwer gewesen. Und da Maxilius kein Mann war, dem man leichtfertig etwas verschwieg, hatte der Stallbursche aus beinahe freien Stücken hinzugefügt, dass der Fremde nach einem Gasthaus gefragt hatte.

Jetzt, da er die Kanzlei hinter sich gelassen hatte, lenkte Maxilius sein Pferd in gemächlicherem Tempo durch die Straßen und nahm sich Zeit, die Grüße der Bewohner zu erwidern. Erneut regte sich das ungute Gefühl, das ihn seit Wochen verfolgte. Normalerweise reagierten die Menschen mit instinktivem Misstrauen auf die Obrigkeit, die er repräsentierte, aber in letzter Zeit schien der Anblick von Waffen und Uniformen den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu geben.

Als er das Speyerer Tor durchquerte, öffnete sich der Blick auf weite, immer noch überwiegend von Schnee bedeckte Flächen und vereinzelte Häuser. Der Hauptmann gestattete seinem Tier einen flotten Trab, während er dem notdürftig ausgetretenen Pfad folgte, der direkt zu Reilings Gasthaus führte. Eigentlich trug die Schenke den stolzen Namen »Zur Krone«, doch für die Heidelberger war sie nur »Reilings Schenke«, benannt nach ihrem meist schlecht gelaunten Besitzer, dessen Bier einen so guten Ruf genoss, dass es die Leute selbst im Winter aus dem Schutz der Stadtmauern lockte.

Nach kaum einer halben Stunde sah der Hauptmann sein Ziel vor sich. Ein paar Obstbäume warfen ihren Schatten auf die glitzernden Schneeflecken, und hinter dem Gebäude ragten dunkel Scheune und Stall auf. Zusammen mit dem dösenden Hofhund und ein paar optimistisch scharrenden Hühnern war es ein Bild trügerischen Friedens, der Maxilius unwillkürlich an seine eigene Herkunft erinnerte. Er lächelte, und das Lächeln wurde wärmer, als die Hühner gackernd auseinanderstoben und die Frau am Brunnen sich erschrocken umdrehte.

»Guten Morgen, Lena«, rief er und zügelte sein Pferd neben ihr.

Ein von glatten hellbraunen Haaren umrahmtes Gesicht wandte sich ihm zu. »Hauptmann Maxilius! Was verschlägt Euch zu uns?«

Er saß ab und lehnte sich an den Brunnen. »Heute bin ich nicht als Gast hier, Lena. Ich …«

Sie drehte sich um und schrie über den Hof: »Karl! Kümmere dich um das Pferd des Herrn Hauptmann!«

Eilfertig kam ein Junge aus dem Haus. Mit einem zahnlückigen Grinsen nahm er die derben Lederzügel und führte das Pferd zum Stall. Maxilius sah ihm nach, bis die Stimme der Frau ihn aus seinen Gedanken riss.

»Euer Pferd ist in guten Händen.«

»Das weiß ich doch«, beschwichtigte Maxilius. »Ich dachte nur eben, dass Karl schneller wächst, als man zuschauen kann. Wie ist die Arbeit? Gibt es viel zu tun?«

Sie musterte ihn wachsam. »Ich nehme an, das fragt Ihr auch nicht als Gast?« Als er sie nur ausdruckslos anblickte, strich sie eine Strähne aus ihrer Stirn und hob die Schultern. »Es gibt immer viel zu tun.«

»Ja.«

Sie bückte sich nach dem Eimer. »Und deshalb …«

»Warte.« Er berührte ihren Oberarm. Vor seinen Lippen standen Atemwolken.

Die Schankmagd richtete sich wieder auf und durchforschte sein Gesicht. »Es geht um den Überfall, nicht wahr?«

Maxilius nickte widerwillig. Plötzlich frischte der Wind auf. Er wirbelte Lenas Haare durcheinander und ließ das Mädchen unter dem dünnen Umhang frösteln. »Sprechen wir drinnen weiter«, entschied er, nahm den vollen Eimer und ging voraus. »Ja, es geht um den Überfall. Jetzt, wo es einen Toten gegeben hat, werden auch die da oben unruhig.« Mit einer vagen Kopfbewegung deutete er in die Richtung, aus der er gekommen war. Inzwischen hatten sie die Schwelle der Gaststube erreicht.

Lena schloss ihre kalten Finger um den Griff des Eimers dicht neben der Hand des Hauptmanns und zog daran. »Gebt ihn mir. Reiling mag es nicht, wenn ich mir von Gästen helfen lasse.«

»Warum?«

»Ach, da gibt es viele Gründe. Aber seit dieser Quälgeist hier logiert, glaubt er, er müsse meine Tugend beschützen.« Lena verzog spöttisch die Lippen. »Ich hätte nie gedacht, dass er mal einen Gast fast rausschmeißt, der alte Geizkragen.«

Maxilius sah ihr unwillig zu, wie sie den schweren Eimer durch den Schankraum schleppte. »Quälgeist?«, wiederholte er möglichst unbeteiligt.

»Er heißt Bering. Lukas Bering. Nennt sich selbst einen Boten, aber die einzige Botschaft, die er verbreitet, ist die seiner eigenen Wichtigkeit. Ein Feigling ist er obendrein. Als er von dem Mord erfuhr, ist er auf und davon. Das war dem alten Reiling dann auch wieder nicht recht. Meine Tugend ist eben doch nicht so wichtig wie eine unbezahlte Zeche. Wenigstens sind seine Sachen noch hier, die kann er verkaufen, wenn Bering nicht wieder auftaucht.« Sie schnaubte und tauchte einen Lappen tief in das eiskalte Wasser.

»Hm«, machte Maxilius und schloss die Tür. »Wo ist er wohl hin?«

Sie zuckte die Achseln. »Das hat er nicht gesagt. Und mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Er ist harmlos, aber lästig.«

»Und die anderen Gäste?«

»Holländer!« Über Lenas Gesicht huschte ein Schatten. »Ich bin ja auch eine gute Calvinistin, aber diese Leute …« Sie zögerte und starrte auf ihre geröteten Hände. »Es sind drei, die vor einer Weile hier abgestiegen sind. Ich mag sie nicht. Herr van der Mer macht mir Angst.«

»Inwiefern?«

Sie hob den Blick, und er erkannte Furcht und Abscheu in ihren Augen. »Als der Mord an dem katholischen Kaufmann bekannt geworden ist, stand er auf, hob seinen Becher und rief: ›Ein Verdammter weniger! Das ist der Anfang!‹ Ich meine, wenn er schon verdammt ist, reicht es nicht, dass er nach seinem Tod die gerechte Strafe bekommt? Muss man den Tod eines Menschen feiern?«

Maxilius überging die Frage. »Wie haben die übrigen Anwesenden auf diesen Trinkspruch reagiert?«

»Die meisten haben in ihre Becher gestarrt und geschwiegen. Einige haben gelacht.«

»Noch mehr auffällige Gäste?«

»Nein. Einige logieren schon länger hier, tätigen ihre Geschäfte, andere kommen aus der Umgegend zu uns, weil sie unser Essen und unser Bier schätzen. Wo wir von Bier reden. Wollt Ihr Euch nicht doch auf einen Becher setzen?« Zum ersten Mal lächelte sie.