Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

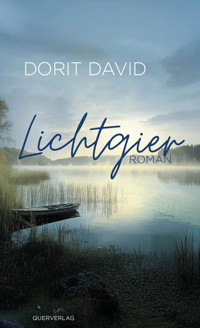

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Leni und Esra begegnen sich zum ersten Mal in Hannover auf einer Vernissage. Aus einer zarten Freundschaft entstehen eine sehnsuchtsvolle Anziehung und das Gefühl einer unerklärlichen Verbindung. Beide sehen in der anderen Fremdes und Vertrautes zugleich und fühlen sich auf unterschiedliche Weise an eine Dritte erinnert. Langsam müssen sie sich eingestehen, dass es sich bei dieser geheimnisvollen Frau um ein und dieselbe Person handelt – Ruth, die sowohl aus Lenis als auch Esras Leben von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Sie begeben sich auf Spurensuche und entdecken, dass die Erinnerungen und Emotionen, die Ruth in ihnen hinterlassen hat, bis in ihre Kindheit zurückreichen. Wieder einmal spürt die Autorin tiefsinnig und feinfühlig Familiengeheimnisse auf und beschreibt die Auswirkungen fehlender oder halbherziger Kommunikation.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Querverlag GmbH, Berlin 2016

Erste Auflage September 2016

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von Serg Myshkovsky (getty images)

978-3-89656-633-1

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

Jedes Ding hat drei Seiten:

Eine, die du siehst, eine, die ich sehe, und eine,

die wir beide nicht sehen.

Chinesische Weisheit

Kapitel 1 – Bilder

Leni

Je älter ich werde, umso überschaubarer wird mein Leben. Es schrumpft zusammen wie die Erde unter einem aufsteigenden Heißluftballon. Alles Gewesene wird zu einem überschaubaren, kleinen Muster. Selbst die Zeit verschwindet und fällt in sich zusammen. Ich erwarte nichts Neues mehr. Womit ich rechne, sind vielleicht Variationen dessen, was mir schon bekannt ist. Ein paar Schleifen, die ich noch drehen werde, aber ich bin mir sicher: Nichts in meinem Leben wird mich jemals wieder so aus der Bahn werfen wie die Begegnung mit Esra.

Ich war Mitte dreißig und stand im Flur der Kunsthandlung Windmüller, als eine kurzhaarige, blonde Frau wutentbrannt an mir vorbeirauschte, dass ich zusammenfuhr und mir beim Ausweichen meinen Hinterkopf an einem Garderobenhaken stieß. Die Frau nahm keinerlei Notiz von mir. Zornig schlug sie die Tür hinter sich zu. Ich hatte auf Herrn Dr. Windmüller gewartet, um ein paar alte Rahmen abzuholen. Ihm gehörte die Kunsthandlung. Der aufgebrachte Blick dieser Fremden hatte mich flüchtig gestreift. Obwohl ich wusste, dass ihr Zorn nicht mir galt, fühlte ich mich schuldig. Wovon ich nichts wusste, war der heftige Streit, den diese Frau zuvor mit dem Galeristen ausgetragen und dabei den Kürzeren gezogen hatte. Erst im Nachhinein erzählte mir Dr. Windmüller die ganze Geschichte.

Wir wollten in den Keller hinabsteigen, um zwanzig ausgediente und wurmstichige Holzrahmen heraufzuholen. Ich benötigte sie, weil wir den Flur unseres Seniorenheims, in dem ich als Ergotherapeutin arbeitete, renovieren ließen und für die Bewohner eine Präsentation ihrer Geschichten mit dem Titel „Restzeitstory“ organisierten. Den Namen dieser Ausstellung hatte sich meine Kollegin Kathie einfallen lassen. Die Rahmen passten gut zum Motto. Vor allem aber besaßen sie genau die Größe, die mir vorschwebte. Dr. Windmüller bot mir die alten Stücke zu einem erschwinglichen Preis an. Fast hätte er mir die Rahmen sogar geschenkt, denn seine Mutter residierte seit einigen Jahren bei uns im Wohnheim. Ich hatte jedoch abgelehnt, weil ich befürchtete, dass Zuwendungen solcher Art später hinderlich sein könnten. Menschen ticken anders, sobald ihre Angehörigen dem Ende entgegengehen, und Angestellte geben in solchen Momenten hervorragende Prellböcke ab.

„Ich versteh die Welt nicht mehr! Oder sollte ich sagen, die Frauen?“ Aufgebracht starrte mich Dr. Windmüller an.

Ich bewegte meinen Kopf zwischen einem Schütteln und einem Nicken.

„Die Dame möchte nicht, dass man ein Porträt von ihr verkauft. Was soll ich denn dazu, bitte schön, sagen?“

Ratlos zuckte ich mit den Schultern und hielt Abstand, weil er mit seinen Armen vor meinem Gesicht herumfuchtelte.

„Sie habe nicht gewusst, dass es ausgestellt und verkauft werden würde!“ Sein fragender Blick fokussierte mich.

„Weshalb?“, erwiderte ich.

„Weshalb was?“, herrschte er mich zornig an, als wäre ich diese andere Frau.

„Ich meine ja nur …“, stotterte ich. Was sollte ich sagen? Schließlich wollte ich ihn nicht noch mehr verärgern. Schnell stieg ich die Treppe in den Keller hinab.

„Halt, warten Sie!“, rief er mir nach. Ich blieb stehen und wandte mich um.

„Also, Frau Morbach, ich frage Sie jetzt einmal etwas.“ Er wartete, bis ich nickte, dann schnaufte er. „Wenn man sein Geld als Zeichenmodell aufbessert, muss man doch damit rechnen …“ Fragend hob er die Augenbrauen und sah mich an. Ich bemerkte, dass dort, wo sie sich hätten befinden müssen, gar keine Haare wuchsen und ihm deshalb dauernd der Schweiß in die Augen lief. Während er sich die Stirn wischte, fuhr er fort: „Ja, Frau Morbach, würden Sie denn nicht damit rechnen? Aber, nein, diese Dame besitzt nicht nur die Frechheit, mich unter Druck zu setzen, ihr den Namen des Käufers dieses Bildes zu verraten, sie verlangt sogar, dass ich den Kaufvertrag rückgängig mache.“

Der dickliche Mann schüttelte den Kopf. „Ich verstehe die Frauen nicht! Ich versteh sie einfach nicht.“ Ich wiederum verstand nicht, weshalb Dr. Windmüller mit seiner Bemerkung speziell auf die Frauen abzielte. Schließlich war ich auch eine. Schon rein optisch unterschied ich mich doch gewaltig von der drahtigen Fremden mit dem durchdringenden Blick, und ich hätte in so einer Situation auch völlig anders reagiert.

Inzwischen waren wir im Kellerraum angelangt. Beide hielten wir einen nicht unbeträchtlichen Stapel Bilderrahmen in den Armen. Das alte Holz klapperte und verrutschte, sodass wir achtgeben mussten, nicht zu stolpern.

„Zeigen Sie mir das Bild, um das es geht? Ich würde es gerne sehen“, bat ich ihn, als wir oben waren. „Natürlich nur, wenn es Ihnen keine Umstände macht.“ Die Geschichte mit dieser mysteriösen Blonden ließ mir einfach keine Ruhe.

Wir trugen die Rahmen durch den Galerieraum in Richtung Tür. Dort stellten wir sie behutsam ab.

„Kommen Sie. Es ist dort drüben.“ Dr. Windmüller winkte mich in den hohen Ausstellungsraum, dessen Front vollständig verglast war und so einen Blick auf die Berliner Allee bot. Zwischen der Straße und der Galerie, die den rechten Teil des Erdgeschosses eines mehrstöckigen Gebäudes bildete, gab es einen Bürgersteig. Er war jedoch kaum frequentiert.

„Ich habe die Zeichnung bei meinem Bilderrahmenbauer entdeckt. Der Künstler hat sie dort in Arbeit gegeben, und ich fand, sie passte zu diesem Projekt.“

„Welches Projekt?“, fragte ich nach.

„Anonyme Zeichner“, erwiderte er. „Alle Bilder präsentieren sich ohne Nennung der Urheber. Ihre Anonymität wird nur durch einen Verkauf aufgehoben. Die Arbeiten gibt es während der Ausstellungszeit zu einem Einheitspreis.“

„Was für ein verrückter Einfall!“, entschlüpfte es mir.

„Leider nicht von mir“, seufzte Dr. Windmüller. „Eine Künstlerin aus Berlin ist auf die Idee gekommen, vor Jahren schon. Erfolgreich, wie man sieht, denn ich organisiere ihre Wanderausstellung dieses Jahr in Hannover.“

„Woher wusste Ihre Besucherin denn, dass die Skizze hier ausgestellt sein würde? Sie war doch nur das Modell“, bohrte ich weiter.

„Ach, was fragen Sie das mich! Twittern, chatten, googeln, posten! Wir haben eine Homepage, die Künstlerin aus Berlin hat eine, alle Bilder sind im Internet zu finden!“ Er hielt inne und musterte mich von oben bis unten, dann wischte er sich wieder über die Stirn und fuhr fort: „Früher wurden schlichte, postalische Einladungen versendet. Da hatte man halbwegs eine Kontrolle darüber, wer davon erfuhr und wer nicht.“

Ich wunderte mich, weshalb er sich nicht freute, dass seine Ausstellung im Netz publik gemacht wurde. Aber er brummte nur und führte mich an zwei auf weißen Rechtecken stehenden Skulpturen vorbei, die an tausendfach vergrößerte Bleigieß-Experimente erinnerten. Schließlich blieben wir vor einem Bild stehen, das etwa die Größe meiner Umhängetasche hatte. Die Fremde erkannte ich sofort, obwohl ihr Gesicht im sogenannten verlorenen Profil dargestellt und ihre Igelfrisur schwarz gezeichnet war. Lediglich die Konturen ihrer Wangenknochen waren zu sehen. Ein Aktbild. Sie saß mit dem Rücken zur Betrachterin; ihren rechten Arm stützte sie auf dem Boden ab. Die Hand lag auf dem äußeren Zipfel einer Decke, und ihr rechtes Bein war aufgestellt, während das linke locker angewinkelt auf dem Boden ruhte. Von ihrer Nacktheit war nichts zu erkennen, außer dem leichten Schatten, den die Wirbelsäule warf, ihren spannungsgeladenen Schultern und dem zarten Ansatz ihrer Gesäßspalte. Dünn, fast hager war diese Frau. Doch sie saß in der energiegeladenen Art einer Jägerin, die es sich nur kurz bequem gemacht hatte, um im nächsten Moment wieder aufzuspringen.

„Das ist aber kein Porträt“, widersprach ich leise, „das ist ein Akt.“ Sofort wurde mir klar, dass ich mit meiner schulmeisterlichen Art den nächsten cholerischen Ausbruch provozierte.

„Ach was!“, raunzte er. „Sie bringen mich ja ganz durcheinander. Um dieses Bild geht es doch gar nicht. Hier, das ist es.“ Er wies auf ein anderes Kunstwerk. Auf diesem schaute die Frau dem Betrachter direkt ins Gesicht. Ihr Blick war offen und strahlte Stärke aus. An der Zeichnung war auf den ersten Blick nichts Besonderes, aber mich erregte sie, trotz ihrer Schlichtheit.

„Erstaunlich“, höhnte Dr. Windmüller, „erstaunlich, dass dieses Bild so schnell einen Interessenten gefunden hat.“ Stirnrunzelnd schüttelte er den Kopf. „Aber gut“, brummte er.

„Und was werden Sie jetzt tun?“, fragte ich ihn.

„Verkaufen natürlich! Es sei denn, diese energische junge Dame greift selbst in die Tasche.“

Ich nickte. „Ich mache mich jetzt auf den Weg und vielen Dank für Ihr Entgegenkommen bezüglich der Rahmen!“ Lächelnd drückte ich ihm die Scheine in die Hand.

Dr. Windmüller strich sich ein letztes Mal über die schweißnasse Stirn und winkte ab. „Der Keller ist leer. Ich habe zu danken. Warten Sie!“ Er stiefelte noch einmal in sein Büro, kehrte zurück und übergab mir eine Einladung.

Was ist eine gute Zeichnung?, las ich. Wie verändert sich das eigene Urteil, wenn man nichts über die Herkunft der Kunstschaffenden weiß? Wie entwickelt man selbst eine Definition von Wert, wenn die Preise einheitlich sind? Ich faltete den Flyer zusammen und steckte ihn in meine Handtasche. Das Konzept klang spannend.

„Kommen Sie ruhig vorbei! Auf ein Glas Sekt.“ Wenigstens lächelte Dr. Windmüller zum Abschied.

Der Weg zum Parkplatz erschien mir endlos. Ich musste ihn zweimal gehen, denn die losen Rahmen waren schwer zu halten, und ein weiteres Mal wollte ich Dr. Windmüller nicht belästigen. Als ich endlich hinter dem Lenkrad saß und durch die Scheibe starrte, statt loszufahren, wurde mir bewusst, dass ich an die Fremde dachte.

Ihr Name war Esra. Ich erfuhr ihn zwei Wochen später während der Ausstellungseröffnung. Die Begegnung im Flur der Kunsthandlung hatte mich länger beschäftigt, als mir lieb war. In ihren Augen war genau die Art von Energie, die mich in den Bann schlug. Schon immer hatten mich Frauen angezogen, die etwas Ernstes ausstrahlten und sich unnahbar gaben. Im Seniorenheim kam ich mit den Eigenbrötlern viel besser klar als meine Kolleginnen und Kollegen. Ich mochte Menschen, die querköpfig und unzugänglich waren. Wenn die Liebe mit ins Spiel kam, bot mir diese Distanz genügend Freiraum, der meine Fantasie anregte und den Weg der Annäherung versüßte. Als ich mich entschloss, die Ausstellungseröffnung zu besuchen, hoffte ich insgeheim, dass die Fremde dort auftauchen würde. Jegliche Vernunft sprach dagegen, so aufgebracht, wie sie die Galerie vor zwei Wochen verlassen hatte. Aber auch wenn ich sie nicht wiedersehen würde, mich interessierte die Vernissage. An einsamen Sonntagvormittagen war ich immer gern dort, wo etwas los war. Menschen, die ihr Leben mutig und experimentell gestalteten, zogen mich ebenso an. In ihrer Nähe pulsierte das Leben.

Ich stand bereits eine Weile in der Galerie vor der großzügigen Glasfront und blickte hinaus auf die breite Straße. Weit hinten, kaum erkennbar, unter der Hochbrücke, die parallel zur Berliner Allee verlief, hingen kopfüber die weißen „Raschplatzautos“: originalgroße, plastische Nachbildungen von Fahrzeugen. Das Kunstwerk nannte sich „Hangover“, die Autos schienen unterhalb der Brücke entlangzufahren. Jedes Mal, wenn ich an ihnen vorbeiging, berührte mich ihr Anblick. Sie wirkten wie helle Schattenwesen aus einer anderen Zeit, wie friedliche Geisterautos, weiß, still und ungefährlich.

„Frau Morbach? Ihr Sekt! Gekühlt, wie versprochen.“ Hinter mir stand Dr. Windmüller. Er strahlte mich mit einem frohgelaunten Sonntagslächeln an, sodass es mir schwerfiel, den verschwitzten Choleriker in ihm wiederzufinden. Seine Glatze wirkte poliert. Keine Spur mehr von Schweiß, und sein roséfarbenes Hemd strahlte die gleiche geschmeidige Heiterkeit aus wie seine Stimme. Dankbar ergriff ich das kühle Glas, das er mir reichte. Es beschlug, als ich es in die Hand nahm.

„Sie sehen federleicht aus, nicht wahr?“ Dr. Windmüller wies in Richtung der hängenden Autos. Ich nickte und lächelte.

Der Kunsthändler schien wie ausgewechselt. Er hatte sich in einen echten Galan verwandelt. Im Plauderton, von einem Bein auf das andere tänzelnd, berichtete er stolz, dass der Künstler dieser Autos der Sohn des früheren Bundespräsidenten gewesen sei.

„Leider ist er vor wenigen Jahren verstorben.“ Dass Dr. Windmüller selbst bald das Rentenalter erreichen würde, merkte man ihm nicht an. Ich schielte über seine Schulter. Es hielten sich erst wenige Besucher im Ausstellungsraum auf, aber nun betrat ein ganzer Schwung dunkel gekleideter Menschen den Raum. Der Galerist wandte sich um und glitt in Richtung der Gruppe. „Da sind sie. Die Herren und Damen von der Stadtverwaltung. In künstlerischem Schwarz!“ Er zwinkerte mir noch zu und winkte. In dieser künstlich frohgelaunten Art entfernte er sich. An meinem Sekt nippend, spazierte ich herum und sah mir die Bilder an. Plötzlich spürte ich, wie mich jemand von hinten beobachtete. Schon länger verweilte ich etwa eine Armlänge vor dem Porträt der Fremden. Dort, wo der Blick der Kohleaugen mit dem Blick der Fremden hinter mir aufeinandertraf, stand ich. Ob die vibrierende Unruhe, die ich beim Betrachten des Bildes verspürte, meinem eigenen Empfinden oder der intensiven Beobachterin hinter mir zuzuschreiben war, wusste ich nicht. Noch bevor ich dem Gefühl auf den Grund gehen und mich umdrehen konnte, stieg eine Fantasie in mir auf. Kurz schloss ich die Augen und stellte mir vor, wie die fremde Frau begänne, mit meiner halbgeöffneten Handinnenfläche zu spielen.

„Entschuldigen Sie bitte.“ Sie war an mich herangetreten.

Sofort fühlte ich mich ertappt, wandte mich um und erschrak. „Ja?“

Die Frau, die mich ansprach, war tatsächlich die blonde Fremde.

„Sind Sie die Assistentin von Erich?“, fragte sie geradeheraus.

Ich stotterte: „Ähm … Von wem?“

„Dr. Windmüller“, erwiderte sie, ohne zu lächeln.

„Assistentin? Nein.“ Spontan hatte ich ziemlich laut losgelacht, aus reiner Verlegenheit. Die Frau errötete, was auf ihrer blassen Haut sehr apart wirkte. Mein unvermitteltes Lachen irritierte sie. Anders konnte ich die feine Falte, die zwischen ihren weißblonden, durchscheinenden Augenbrauen auftauchte, nicht einordnen. Sie schaute mich an, als wäre ich jemand, den sie nicht besonders mochte.

„Sorry, tut mir leid. Ich dachte nur, weil Sie vorhin mit Erich dort standen. Wollen Sie das Bild kaufen?“ Sie wies auf ihr Porträt.

„Nein, nein, ich möchte hier nichts kaufen, ich kenne Dr. Windmüller nur über seine Mutter. Aus dem Seniorenheim. Das ist schon alles.“ Ich lachte noch einmal. Die helle Frau mit dem dunklen Blick musterte mich erneut. Sie war ungefähr im gleichen Alter wie ich und erwiderte mein Lachen noch immer nicht. Auf ihrer Stirn schob sich wieder die kleine Falte zusammen. Weil sie schwieg, fuhr ich fort: „Vor knapp zwei Wochen hat mir Dr. Windmüller günstig ein paar alte Rahmen verkauft. Für das Seniorenheim.“

Sie nickte nachdenklich.

„Esra“, sagte sie schließlich und reichte mir die Hand. „So heiße ich.“

„Mein Name ist Leni“, erwiderte ich froh und ergriff ihre. Die Haut war kühl, ihre Finger schmal und kräftig.

Wir unterhielten uns über Malerei, und Esra erzählte mir in knappen Worten, dass sie früher auch gemalt hatte. Je länger wir miteinander redeten, desto weniger konnte ich mir vorstellen, dass man mit dieser Frau rumblödeln könnte. Ihre Tiefe zog mich an, denn an ihrem Ernst war nichts Aufgesetztes. Esra stellte nichts heraus, sicher nicht, weil sie intellektuell wirken wollte. Ihre Fragen waren von der natürliche Bestimmtheit eines Kindes, das forscht, ohne sich über die eigene Wirkung Gedanken zu machen. Ihre Augen schienen, wie ihre Brauen, fast wimpernlos. Das irritierte mich. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich jedoch, dass sie extrem helle und gerade Wimpern hatte, die durch ihren intensiven Blick in den Hintergrund traten.

Unsere Unterhaltung nahm Fahrt auf. Esra hielt die Fäden in der Hand, und es gefiel mir. Noch immer faszinierte mich ihr Blick, der in mir etwas anstieß. Er war fremd und vertraut zugleich. Fast kam es mir vor, als wären wir uns schon einmal begegnet. Noch während wir über die Skulpturen sprachen, stellte ich mir Esra vor, wie sie sich in einer nach Terpentin und Leinöl riechenden Halle sorgsam auszog, nackt hinter dem Paravent hervortrat, sich hinhockte, die Decke glattstrich, immer darauf bedacht, ihren Haltungen jegliche erotische Einfärbung zu entziehen und ausschließlich dem zeichnerischen Lernen zu dienen. Ich lächelte in mich hinein. Während unserer Unterhaltung hatte ich mir das kleine Areal meiner Tagträume zurückerobert. Schließlich fragte ich sie, ob sie denn die Frau auf der Zeichnung dort drüben sei. Esra verstummte und nickte.

„Dummerweise ist das Porträt verkauft worden“, sagte sie nach einer Weile.

„Was ist denn daran so schlimm?“, hakte ich vorsichtig nach.

„Der Käufer. Mein Vater.“

Mein Blick glitt durch die Galerie.

„Suchen Sie nicht. Er wohnt in Berlin.“

Ich erwiderte nichts und blickte in Esras dunkle Augen. Sie sahen trotzig aus. „Aha“, sagte ich.

„Ich habe nur im Notfall Kontakt zu ihm. Ich will keinen. Auch nicht in Form dieser Strichzeichnung.“

Wir verließen rasch den Platz vor der Zeichnung, und unsere kleine, gemeinsame Flucht rief in mir das Gefühl einer wohltuenden Vertrautheit hervor. Zwischen uns entstand eine unausgesprochene Übereinkunft zu schweigen. Vielleicht richtete Esra ihren Lebensfokus lieber nach vorn. Aber noch in anderer Hinsicht war mir diese Blonde überaus sympathisch. Ich sprach nämlich auch nicht so gern über meinen Vater. Nur, dass sich der Gedanke an ihn gerade wieder einmal in den Vordergrund drängte.

Meine Mutter nannte ihn immer Wolf. Aber das Bild aus dem Märchen hatte für mich nichts mit seinem Namen zu tun, denn außer dass mein Vater Wolfgang hieß und ziemlich dunkles und krauses Haar aus seinem Kopf quoll, wirkte er alles andere als gefährlich. Weder erzog er mich durch harte Strenge noch war er gewalttätig. Er trank auch keinen Alkohol, blieb nicht nächtelang weg wie die anderen Männer aus unserem Dorf, und auch später, als wir schon in Berlin wohnten, blieb mein Vater Wolf immer der anständige und stille Zeitgenosse, der meine Erziehung gänzlich meiner Mutter überließ. Ich glaubte immer, er hätte sich lieber einen Sohn gewünscht, der auf Bäume kletterte, statt des dicklichen, rothaarigen kleinen Trampels, der ich war und der sich sogar vor harmlosen Sträuchern fürchtete.

Bevor wir in die Hauptstadt zogen, lebten wir eine Zeitlang in einem Dorf. Die Erinnerungen daran sind bunt und kurz. Es gab einen dunklen Wald und ein Schloss, das ich und meine Eltern bewohnten. Das dunkle Waldstück, vor dem ich mich besonders fürchtete, war lediglich eine Ansammlung dicht zusammengedrängter, üppig wuchernder Sträucher. Vielleicht Schlehdornbüsche, vielleicht Holunder … Daneben streckten spitze, düstere Pappeln ihre Wipfel in die Höhe. Der Wald. Ich brauchte die Hand meiner Mutter, denn ich traute mich nicht allein hinein, und nichts wünschte ich mir damals sehnlicher, als mutig zu sein. Ich wollte mit den anderen Kindern dort spielen. Das Gutshaus, in dem wir wohnten – das Schloss –, hatte hohe Räume, in denen es immer kalt war. Meine Mutter schimpfte oft, dass sie heizen könne, bis die Öfen glühten, die Feuchtigkeit aber trotzdem niemals die Wände verließe. Diese Feuchte setzte sich in unseren Holzmöbeln fest und machte die Luft im Schloss klamm. Ich liebte diesen kalkigen Geruch, nicht aber die ständige Kälte.

Der untere Teil des Schlosses war von der Nordseite bis an die Fenster mit Brombeerranken zugewachsen. Dort saß ich oft und schaute abends auf die Felder, bis es dunkel war. Wenn die Sonne unterging und das Licht der Deckenleuchte mein Zimmer erhellte, sah ich in der Fensterscheibe mein Spiegelbild. Einen hellen Kreis mit zwei Kugelaugen, der mich verschwommen anlächelte. Drumherum ein Kranz aus wippenden Locken. Die Kinder hänselten mich oft wegen meines Kupferhaars und meiner „Waldangst“, aber wenn es darum ging, auf den kleinen Baldur aufzupassen, den jüngeren Bruder meiner Freundin Kerstin, während alle verbotenerweise auf die Bäume kletterten, waren sie nett zu mir. Ich tat es nicht, um gemocht zu werden, ich passte wirklich gern auf ihn auf.

Auch meine Mutter Mariella liebte alles, was lebendig war. Ob es die ersten Radieschenblätter im März waren, die sich aus dem frostigen Boden schoben, oder die zarte Kinderhand mit dem immerfeuchten Daumen von Baldur, der ständig daran lutschte, alles bewunderte sie mit der gleichen geduldigen Zärtlichkeit. Sie strafte uns mit Blicken, wenn wir über Baldurs Daumenlutscherei lachten. Meine Mutter gebot mit ihrer Wärme sogar den kalten Wänden Einhalt.

Am Morgen meines fünften Geburtstages hatte sie alle Nachbarskinder aus dem Dorf eingeladen und schickte meinen Vater aus dem Haus. Sie bat uns, die Fenster zu öffnen, um die Sonne hereinzulassen, und obwohl wir uns auf Zehenspitzen stellten und uns reckten, reichten wir nicht an die Fensterriegel heran. Sie musste uns einzeln auf die Fensterbänke heben, und es dauerte seine Zeit, bis endlich alle Flügel weit offen standen und der süßlich-satte Duft von den Rapsfeldern zu uns hereindrang. Sie befahl mit verstellt strenger Stimme, wir sollten uns ganz still auf den Boden legen und uns so flach machen, wie es die Wurzeln der kleinen Fichten hinter dem Schloss täten. Alle kicherten. Baldur zog fortwährend an meinen Locken, und Meta flüsterte immerzu in meine Richtung: „Lenipummel hat Angst vorm Wald, Angst vorm Wald!“ Als schließlich niemand mehr einen Mucks verlauten ließ, flüsterte meine Mutter mit geheimnisvoller Stimme, wir sollten nun der Sonne lauschen.

Sie hauchte mit ihren Worten den Dingen und Gegenständen Leben ein. Ihre leise, helle Stimme verwandelte an jenem Geburtstagsmorgen die Welt, und die Schwere des nach Moder riechenden Hauses verflog. Durch die Fenster drangen das Licht, das Grün des Laubes und das Blau des Frühlingshimmels. Alles strebte durch die geöffneten Läden auf uns zu, und alles, was wachsen konnte und was lebte, schien in diesem Moment nur auf meine Mutter ausgerichtet zu sein. Mit leiser Stimme erzählte sie von einem Flötenspieler, der zu uns käme. Auf seiner rechten und linken Schulter sitze jeweils ein Papagei, Boten, die ihr die Nachricht gebracht hätten, und auf seinem Weg stehe ein riesiger Baum, der sein Flötenspiel hören könne. Mit geschlossenen Augen sah ich, wie das Lied den Baum so zerbrechlich machte, dass ich fürchtete, er verlöre das Gleichgewicht. Es sah aus, als risse ihn das Lied aus der Erde, ließe ihn eine Weile über dem Erdboden schweben und setzte ihn behutsam wieder ab. Ich spürte seine Anspannung bis in die Astspitzen dringen. Dann begann meine Mutter leise zu singen, und nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit erschien, tauchte ich aus diesem Zustand wieder auf. Auch Meta und Baldur rieben sich die Augen.

Ich weiß nicht mehr, wie Mutters Geschichte endete, aber an diesem Tag hatte ich plötzlich alle Angst vor hohen, dunklen Bäumen verloren. Wir tanzten durch das Zimmer und stopften uns zum Mittagessen mit Hefeklößen voll. Niemand rief mich an diesem Tag Pummel, und dann liefen wir alle in Richtung des Waldes. Ohne die Eltern, freudig schreiend! Ich war nicht mehr dick, nicht mehr ängstlich, ich war stark und frei!

Inmitten unseres Spiels hörte Baldurs Schwester Kerstin plötzlich ein eigenartiges Geräusch. Es kam aus einer Mulde, die sie für einen Wildschweinkessel hielt. Ich hatte mich von der Gruppe entfernt und den Tumult nicht mitbekommen. Dann hörte ich von fern Kerstins Rufe: „Da ist die Bache mit ihrer Brut!“ Mit dem Kreischen der Kinder sprang mich plötzlich die alte Angst an. Ich rannte mir die Beine aus dem Leib. Bis heute weiß ich nicht, ob es wirklich eine Bache mit ihren Frischlingen war, die uns so erschreckte. Der Augenblick meines spontanen Weglaufens aber fügte sich nahtlos an den Teil der Erinnerung, als wir abends bei Tisch saßen. Alle waren gegangen. Unser Haus roch wie gewöhnlich nach feuchtem Moder. Meine Mutter räumte das Brot ab, und mein Vater Wolf stand auf, um auf den Stufen des Schlosses eine Zigarette zu rauchen.

Ich bin seine einzige Tochter. Es gibt keine Schwester, und auch einen Bruder habe ich nie bekommen. Ich fragte nie, warum. Viel später begann meine Mutter mir Fragen zu stellen. Ich war bereits sechzehn, und sie stellte mir Fragen, die eigentlich jedes Kind seinen Eltern stellte, sobald es das fünfte oder sechste Lebensjahr überschritten hat. Sie war etwas aufgeregt, und ihre Hände streichelten meine schulterlangen Locken.

„Leni“, sagte sie leise, „du bist ja jetzt eine junge Frau. Weißt du, was zwischen Mann und Frau vorgeht?“ Sie lächelte wie ein Mädchen und errötete. „Eigentlich bist du sogar mehr Frau als ich.“ Dabei strich sie sich verlegen über ihre knabenhafte Taille. Meine Mutter hatte recht. Von wem ich diese runden Formen, meine ausgeprägte Taille und das, wie mein Vater es nannte, „imposante Fahrgestell“ geerbt hatte, ahnte ich nur. Es gab einige, wenige Fotos von meinen Großeltern in jungen Jahren. Meine Mutter aber wollte nun von mir wissen, ob ich denn wüsste, wie das vor sich gehe, wenn zwei Menschen ahnten, dass sie füreinander bestimmt seien. Ich lächelte innerlich über ihre hilflosen Aufklärungsversuche. Und als sie nach fünf Minuten noch immer herumstotterte, lachte ich prompt los. Darin wiederum ähnelte ich meinem Vater. Wenn wir lachen mussten, überkam es uns laut und plötzlich. So wie in diesem Augenblick. Meine Mutter Mariella erschrak und wandte sich gekränkt dem Abwasch zu. Beim Abtrocknen des Geschirrs zeichnete ich mit meinen Fingern die zarten Erhebungen auf ihrer Wirbelsäule nach, was ich immer tat, wenn ich sie tröstete. Das konnte ich gut. Sie seufzte leise und murmelte: „Leni, du hast mich doch nie danach gefragt. Woher sollte ich denn wissen, dass du es schon weißt?“

„Schon gut, Mama. Ich weiß es eben“, erwiderte ich. Meine Mutter lächelte mich an wie ein trotziges Kind. Ihr blondes, welliges Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden, und sie sah trotz ihrer siebenundvierzig Jahre wie ein Mädchen aus. Ich beneide sie bis heute um ihre Figur. Das Blond ihres Haars vermischte sich bereits mit dem Weiß einzelner Haarsträhnen zu einem warmen Silberton, der fast noch schöner war als das Aschblond zuvor.

Von dem Ort, an dem wir zur Zeit meines fünften Geburtstages wohnten, treten in meiner Erinnerung nur das Bild des Waldes, der Geruch unseres Hauses und der Abend dieses Geburtstages deutlich und farbig hervor, alles andere verschwimmt zu einem Grau. Mein sonst friedlicher Vater Wolf wirkte beim Abendbrot angespannt. Ständig musterte er mich, fast nach jedem Bissen. Vielleicht missbilligte er das Marmeladenbrot zum Abendessen. Manchmal zog er mich mit meiner Schwäche für Süßigkeiten auf, nannte mich je nach Laune Pralinchen oder Rumkugel. An jenem Abend aber sagte er gar nichts, sondern schaute nur finster. Dabei hatte ich doch Geburtstag! Ich verschluckte mich mehrmals. Beim dritten Verschlucken klopfte mir meine Mutter auf den Rücken, aber es nutzte nichts, ich hustete so laut und furchterregend, dass sie mich kurzerhand bei den Füßen fasste und kopfüber in die Luft riss. Das Stückchen Brot, an dem ich würgte, rutschte als klebriger Klumpen aus meinem Mund und fiel auf den Küchenfußboden. Als ich hemmungslos weinend auf ihrem Schoß zur Ruhe kam, hatte sich mein Vater bereits vor dem Haus auf seine Bank zurückgezogen und rauchte.

„Wie war’s denn im Wald?“, fragte mich meine Mutter in der Hoffnung, mich abzulenken. Sofort hörte ich auf zu weinen.

„Habt ihr denn den Zauberbaum gefunden?“

Heftig schüttelte ich den Kopf.

„Und den Flötenmann mit den Papageien?“

Ich hielt inne und überlegte angestrengt, aber da war nichts. Keine Erinnerung, kein Papageienmann, kein Flötenlied, einfach nichts. Die Zeit, in der ich vom Wäldchen bis nach Hause lief, war mir einfach abhandengekommen.

Wäre meine Erinnerung eine Schnur gewesen, so wäre der Teil, der mir fehlte, sicher nur ein paar Zentimeter lang. Aus irgendeinem Grund hatte ich aus dem Erinnerungsfaden eine Art Schleife gebunden. Den Bogen der Schnur, der die Schleife bildete, war vergessen und unsichtbar. Ich erinnerte mich nur an den Teil des Bandes, der durch den Knoten am Schaft mit dem Rest des Gewebes verknüpft war.

„Was ist denn nun mit dem Flötenmann?“, fragte meine Mutter Mariella noch einmal und strubbelte mir durch das Haar. Es tat weh, weil sich ihr Fingernagel in einer Locke verhedderte. Ich antwortete nicht. Starr saß ich auf ihrem Schoß; mich beherrschte eine diffuse Furcht. Nur noch lauschen wollte ich auf das, was draußen vor sich ging. Saß mein Vater in diesem Augenblick wirklich auf der Bank? Schaute er noch böse? Zum ersten Mal dachte ich an einen wirklichen Wolf, und ich fürchtete, er könnte jeden Moment hereinplatzen und mich dabei so durchdringend ansehen, dass mir jeder Bissen im Hals stecken blieb.

Esra

Da war diese Frau mit den wirren, rotbraunen Locken. Ich sprach sie an, denn sie stand vor meinem Porträt. Zu lange. Ausgerechnet vor dem Bild, dessen Verkauf ich verhindern wollte. Mich befiel die vage Hoffnung, sie würde es haben wollen, aber den Gedanken ließ ich fallen in dem Moment, als ich ihre Stimme hörte. Dieser leise Singsang passte nicht zu jemandem, der in eine Galerie geht, um Bilder zu kaufen.

Diese Frau zog mich an. Sie war das Gegenteil von mir. Fraulich. Arglos. Naiv. Sonnig. Ob sie schön war, konnte ich noch nicht sagen. Wenn ja, dann auf den zweiten oder dritten Blick. Ich umkreiste sie. Sprach sie an. Sie erzählte mir, dass sie Leni heiße, und verwickelte mich in ein Gespräch. Dann änderte sich die Situation: Leni umkreiste mich. Freundlich. Zugewandt. Unbescholten. Ich brauchte nichts zu tun, außer mich langsam mitzudrehen. Um mich selbst. Und während ich das tat und sie redete, blickte ich die ganze Zeit in ihre strahlend hellen und warmen Augen, die sich auf meiner Umlaufbahn befanden. Eines davon hatte eine leichte Pigmentstörung. Ein Segment ihrer Iris war dunkler eingefärbt, sodass ihr Blick durch die scheinbare Verlängerung ihrer Pupille etwas Katzenhaftes ausstrahlte. Dazu kam das leise Schnurren ihrer Stimme. Ein milder Sommer kam mir in den Sinn. Das kühl gemusterte Grünblau ihrer Bluse hätte an jeder anderen Frau winterlich gewirkt. Nicht bei ihr.

Was ich zu dieser Zeit noch nicht wusste: Keine Farbe hätte Leni diese unglaubliche Wärme nehmen können.

Ich bin ein Stadtkind. Mein nächster Bezug zur Natur ist die Biotonne. Selten bin ich im Park. Auszeiten in Feld und Wald nehme ich mir am Stück, wenn ich Urlaub habe.

Das Haus, in dem ich aufwuchs, wurde täglich tipptopp sauber gehalten. Es war ordentlich und gepflegt. Nur Wärme kam darin nicht vor. Mein Vater und Frau Lenski erzogen mich tadellos. Meine Stiefmutter ärgerte sich, weil ich sie ständig mit Frau Lenski ansprach. Ich tat es aber nicht aufgrund einer verspäteten Trotzphase, wie sie meinem Vater einzureden versuchte, sondern weil es keinen Grund gab, sie anders zu nennen. Ich war fünf und tat es so lange, bis sie aus meinem Leben verschwand. Die gesamte Zeit, die wir miteinander verbrachten, ärgerte sie sich darüber. Aber ich hatte bereits eine Mutter, auch wenn ich mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnerte. Die neue Frau an der Seite meines Vaters überdeckte mit ihrem Geplapper alle meine Fragen; sie redete so viel und so beständig, dass mir lange Zeit nicht auffiel, was mit meinem Vater los war. Er verbarg das Wichtige in seinem Leben, indem er schwieg. Sie redete. Erst bat, dann bettelte sie, ich möge diese förmliche Anrede endlich sein lassen. Ich blieb stur. Schließlich verlangte sie es. Ohne Erfolg. Letztlich befahl sie mir, dass ich Mutti zu ihr sagte. Vergeblich. Wir kämpften um Begriffe. Es konnte keine Nähe zwischen uns entstehen. Reibungswärme vielleicht.

Was mein Vater und Frau Lenski nicht schafften, tat unsere Zentralheizung. Zentral insofern, als dass wir keinen Einfluss darauf hatten, wie viel Wärme uns zugeteilt wurde. Die Heizkraftwerke versorgten uns verschwenderisch damit. Im Winter rissen mein Vater und Frau Lenski alle Fenster auf, weil die Luft von der Dauerzufuhr zu trocken wurde und Frau Lenskis Augen tränten. Regler gab es keine. In meinem Zimmer saß ich oft auf dem Fußboden und zog meine viel zu großen Knie bis unter das Kinn. Mir war trotzdem kalt. Frau Lenski war der Meinung, ich solle mehr essen, was ich an ihren dick gebutterten Schulbroten zu spüren bekam, und mein Vater spöttelte oft, ich würde unter der Dusche zwischen den Wasserstrahlen hin- und herspringen müssen, so dünn sei ich! Diese Bemerkungen ließen mich kalt. Ich hockte auf meinem Teppich im Kinderzimmer und lehnte mich an den Heizkörper. Meine Augen erholten sich an den weißen Wänden, auf die ich nach unserem Umzug bestanden hatte. Die übrigen Räume unserer Neubauwohnung zierten erschlagende Ornamente in Dunkelgrün-Orange oder barock gemusterte Rhomben in Braun und Silber. Mein schmaler Rücken erwärmte sich nur langsam an den Rippen der Heizung, und dann stellte ich mir vor, meine wirkliche Mutter säße im Heizkraftwerk und sorgte dafür, dass ich zwischen meinem Vater und Frau Lenski nicht erfror.

Außer den Heizungstränen hatte ich bei Frau Lenski nie Zeichen von Traurigkeit gesehen. Ob mein Vater weinte, wusste ich ebenfalls nicht. Warum sollte ich es also tun?

Die erste Frau, in die ich mich verliebte, war die Freundin meines Banknachbarn Steffen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, Steffen war zuerst in mich verliebt. Eine verquere Liebe, die sich darin zeigte, dass er ständig mit mir Streit suchte. Steffen hatte gewaltige Minderwertigkeitskomplexe und stichelte, wo er nur konnte. Auf der anderen Seite liebte er die Karikaturen, die ich von unseren Lehrern anfertigte, und kaufte mir in schöner Regelmäßigkeit einige davon ab. Man hatte mich und ihn zusammengesetzt in der Hoffnung, dass Ruhe in den Unterricht einkehren würde. Aber zwischen uns knisterte, puffte und rieb es sich beständig. Sein absurdes Balzverhalten äußerte sich in Kosenamen wie Hexe, Klappergestell, wandelnder Kleiderständer und Diät-Rapunzel, wobei er auf mein dünnes, langes, hellblondes Haar anspielte. Als ich es mir, vierzehnjährig, auf Daumennagellänge abschneiden ließ, war er zumindest einen Tag lang sprachlos. Ich feixte, aber dann begann mich die Stille zwischen uns zu langweilen. Es dauerte genau eine Mathe- und zwei Russischstunden, bis es endlich wieder losging und Steffen seine üblichen Zuneigungsbekundungen absonderte. Von nun an nannte er mich zärtlich Rasura, Raspel und – wenn ihn ein ultimativ romantischer Schub überrollte – sogar Goldkäppchen.Dabei verdrehte er die Augen. Ich revanchierte mich dann zärtlich mit Giftzwerg, Knautschvisage und Leninmörder, wobei ich auf seine mickrige Größe und das gedrungene Gesicht anspielte. Steffen war alles andere als schön, aber wenigstens hatte er keine Pickel. Außerdem wusste ich, dass er den Bronzekopf des großen Revolutionärs in der Ehrenhalle unserer Schule vom Sockel gestoßen hatte, aber nie dafür belangt worden war. Der Kopf war nicht aus Bronze gewesen, wie sich herausstellte, sondern nur aus angemaltem Gips. Er war in drei große Stücke zersprungen und sorgte tagelang für Gesprächsstoff auf den Gängen. Man tuschelte von konterrevolutionären Absichten. Steffen konnte auf meine Verschwiegenheit bauen. Vermutlich liebten und neckten wir uns, ohne zu wissen, dass wir es taten. Die Lehrer setzten uns nach einem Monat wieder auseinander. Steffen blieb bis zum Schuljahresende ein guter Abnehmer meiner Kritzeleien. Schließlich gestand er mir auf unserer Schulabschlussfeier auf merkwürdige Art seine verkappte Liebe. In zehn Jahren würde er kommen und mich holen, schrieb er in die Abschlusszeitung, die ich illustriert hatte. Das letzte Wort hatte er jedoch durchgestrichen und durch ein zweites ersetzt: heiraten. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte.

Steffens spätere Freundin hieß Wenke. Ihre gute Laune steckte uns alle an. Auch Wenke war kein Mädchen, dem die Jungen scharenweise hinterherliefen. Sie kam aus der Parallelklasse und war dick und ulkig. Unter ihren blonden Locken blickten zwei lebenslustige, braune Augen in eine Welt, die für sie mehr Spott als Bewunderung bereithielt. Wenke aber glich jegliche Anfeindungen gegen sich und ihren Körper durch ihre angeborene gute Laune aus. Jeder musste lachen, der in ihrer Nähe war. Sie gackerte und gluckste auf eine besondere Art; Anlass dafür fand sich für Wenke an jeder Straßenecke. Schließlich verliebte sie sich haltlos in Steffen. Sturzbetrunken hing sie auf unserer Abschlussfeier an seinem Hals und weinte darüber, dass wir nun alle für immer und ewig auseinandergehen würden. Damit war Steffen restlos überfordert. Schüchtern streichelte er ihre breiten Hüften und ließ sich willenlos umarmen. Hilflos schaute er mir dabei in die Augen und fragte betont sachlich in die Runde: „Kommt eigentlich jemand im Sommer mit nach Polen?“