Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

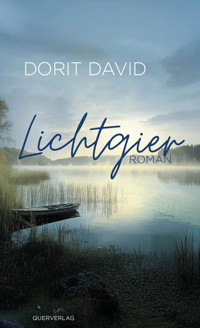

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die idyllische Landschaft der Uckermark wird zur Kulisse einer verstrickten Familiengeschichte vor dem gesellschaftlichen Hintergrund von Ost und West, von rechts und links, von Licht und Dunkel. Mitten im Februar wird ein Siebzigjähriger leblos in seiner verbrannten Gartenlaube am Uckersee gefunden. Er hinterlässt drei erwachsene Kinder im Westen Deutschlands. Die Untersuchungsergebnisse der Prenzlauer Polizei weisen nur nicht auf einen Mord hin. Dabei liegt organisierte Brandstiftung doch auf der Hand. Das begehrte Filetstück am Uckersee ist ein fetter Happen für Investoren. Warum wird da nicht genauer hingeschaut, fragen sich die Hinterbliebenen. Insbesondere Peggy, die jüngste Tochter, zweifelt umso mehr, als sich herausstellt, dass der Alte seine Hinterlassenschaften einer unbekannten, jüngeren Frau gewidmet hat. Die Suche nach ihr führt in Richtung Osten zu einer Immobilienverwaltung, dann weiter nach Polen und plötzlich gerät auch noch eine esoterische Kommune ins Blickfeld. Glitt der eingefleischte Pragmatiker in Verschwörungsfantasien ab?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Geschichte ist fiktiver Natur. Ähnlichkeiten mit reellen Personen sind rein zufällig oder abgesprochen. Ähnlichkeiten mit sonstigen lebenden oder toten Personen sind unbeabsichtigt.

© Querverlag GmbH, Berlin 2025

Erste Auflage März 2025

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Illustration. Coverbild erstellt mit MidJourney AI. © Sergio Vitale, 2025

ISBN 978-3-89656-710-9

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de | [email protected]

Für Mechow

Es gibt zwei Arten, sich zu täuschen. Die eine ist, Unwahres zu glauben, die andere, nicht zu glauben, was wahr ist.

Søren Kierkegaard

Teil 1

Kapitel 1

1990

Der Hof lag still im Nebel. Ganz allein war sie. Nur friedliches, weiches Weiß. Mit einem kräftigen Seufzer stieß sie den Spaten in die winterharte Erde. Die anderen schliefen noch. Wie jeden Sonntag. Auch Birk, Simon, Emilie, Greta, Frido und Eike lagen träumend in ihren Betten. Ihre kleinen Geschwister. Sechs Zwerge. Das siebente war bereits auf dem Weg. Sie lächelte.

An ihrer Körpergröße gemessen könnte sie gut ihr Schneewittchen sein. Von der Haarfarbe her ebenso. Die helle Haut, unter der ihre blauen Adern blass schimmerten, stand im märchenhaften Kontrast zu ihrem dunklen, glänzenden Haar und entlockten der Großmutter beim Vorlesen stets milde Augenaufschläge. Mittlerweile ärgerten Ida diese Andeutungen nur noch. Sie litt an einer Märchenüberdosis in ihrer So-weiß-wie-Schnee-so-rot-wie-Blut-und-so-schwarz-wie-Ebenholz-Seele.

Noch ein Seufzer, noch ein zorniger Tritt in den Sonntagsackerboden. Am Tag zuvor hatten sie zusammen gefeiert. Tagundnachgleiche,vom Dunkel ins Licht. Ein Rest Brandgeruch stieg ihr in die Nase, vermischt mit dem feuchten Morgendunst. Das Ende des Winters. Warmes Brot hatte es gegeben, und der Duft nach Frischgebackenem sättigte noch immer die Luft der Flure des großen Hauses, als sie sich vor der Dämmerung hinausgeschlichen hatte. Ihr Gerster schmeckte besser als alles, was die umliegenden Bäckereien zu bieten hatten. So gut, dass sogar die eingefleischten Dörfler acht Kilometer entfernt ausschließlich ihren Hofladen aufsuchten, um es zu kaufen. Selbst mit dem Risiko, nichts mehr zu bekommen, denn Freitag war Backtag. Und wer zu spät kam, den bestrafte das Leben. So wehte es seit über einem Jahr vom Osten herüber. Ein schöner Spruch, wie sie fand. Aber das war weit weg; es war in der Welt da draußen. Abseits ihrer kleinen Scholle in Bienenbüttel, weitab ihres heimischen Landkreises Uelzen. Dennoch, den Leuten inmitten der Heideregion entging nicht, dass die Nähe zur Natur besser schmeckte.

Lange hatte ihre Stiefmutter gebraucht, die echten, alten Erdbeersorten ausfindig zu machen, bis sie schließlich die wilden, fingernagelgroßen Beeren mit ins Sortiment aufnahm. Es war mühsam, sie zu pflücken – „Zwergenarbeit“ –, aber es lohnte sich. Als Dreieinhalbjährige hatte Ida einmal Mundraub begangen – bei Edeka – und sich eine verlockende, fast faustgroße Erdbeere aus dem Kühlregal stibitzt und zwischen die Lippen geschoben. Erwischt wurde sie, weil sie die Frucht laut schreiend auf den Boden spuckte und angeekelt aufschrie. Das vor ihren Füßen liegende rotweiße Gematsche hatte den Geschmack feuchtsaurer Watte. Seitdem glaubte sie ihren Eltern. Supermärkte seien lediglich der Enddarm einer großen Industrie, die sich niemals um den gesunden Leib von Menschen kümmerte, sondern nur deren Geld fraß und Scheinobst kackte. Das Land der Supermärkte, das für alle am Hof nicht existent zu sein schien, blieb eine Parallelwelt, mit der man sich arrangieren musste wie mit einem Nachtalb, um unbehelligt zu bleiben, um nicht von dieser Konsumgesellschaft verschluckt oder ausgerottet zu werden. Die Menschen ihrer Gemeinde hatten sich in die Hand versprochen, ein gesunder Zellverband am Rande eines großen, kranken Organismus zu bleiben und geduldig auzuharren, bis bessere Zeiten anbrachen. Durchhalten. Graswurzeln bilden. Vielleicht waren ihre Hofmöhren bitterer, das Korn kleiner, die Äpfel kompakter, aber eines waren sie in jedem Fall: intensiver. Und das sollte das Leben doch sein. Intensiv.

Mit Wucht stieß Ida den Spaten in den Boden. Es duftete nach aufgebrochener Erde. Feucht und moderig, nach Altem und Neuem. Nach Verwesung und Aufbruch. Sie hielt inne. Da lagen die Brocken vor ihren Füßen. Mit Schwung hatte sie die alten Wurzeln ans Licht gerissen. Nun bestand die Aufgabe darin, sie verwesen zu lassen, um den Urgrund für Keimlinge vorzubereiten.

Wie sie diese Zeit im Jahr liebte! Den Beginn vor dem Beginn. In der Gemeinschaft war sie unter den Heranwachsenden die Einzige, die sich nicht vor dem Umgraben drückte. Als Vorschulkind riss sie beide Arme hoch in die Luft, wenn es hieß: Wer gräbt den Acker um? Ihre Stiefmutter lächelte immer, ohne etwas zu sagen. Ihr Vater registrierte es mit einem Zucken der Augenbraue, griff dann blitzschnell nach dem Hosenträger des flüchtenden Birks und drückte ihm den Spaten in die Hand. Komm, du kleiner Faulpelz. Deine Schwester hat heute anderes zu tun.Deine große Schwester kocht heut. Am darauffolgenden Tag hieß es: Backt heut! Am übernächsten: Pflückt heut, stickt heut! So oft und so lange passierte es, bis ihre Freude verdampfte – an den Töpfen mit Rote-Bete-Suppe, Kartoffelstampf oder Hühnerbrühe.

Bis zum heutigen Tag hatte sich nichts geändert.

Noch ein Spatentritt in die harte Erde. Es tat gut, alte Wurzeln zu zerstören, sie ans Licht zu reißen, zuzusehen, wie sie verdorrten. Tritt um Tritt, Stich um Stich. Ida wollte raus. Studieren. Am liebsten Betriebswirtschaft. Weit fort vom glücklichen Heim, hinaus in die Welt, raus aus den segensreichen Vorschriften, die sie in -ackt, -ocht und -ickt-Areale einsperrten – weil dort ihr biologischer Platz sei. Gelobt wurde sie nie. Simon, Birk und Eike durften vertikutieren, manövrieren … regieren, durften Dinge tun, die auf ieren endeten.

Kurz hielt sie inne und sah an sich herab. Wäre da Flachland im Brustareal und eine Beule in der Hose, würde sie dann bleiben? Wie Eike oder Simon? Nein, selbst dann nicht. Zu viel war inzwischen geschehen. Stoßweise atmete Ida Wölkchen in die Luft. Nicht mehr lange, dann wäre sie volljährig.

Der Nebel löste sich schleichend auf und ließ die Konturen des Hofes mit seinen zwei Anbauten sichtbar werden. Den Stall und die Scheune. Aus der Küche des Haupthauses drang bereits Licht. Sicher suchten sie nach ihr. Sollten sie doch. Ein neuer, zorniger Tritt auf das Metall befriedigte sie. Wenn sie schon nicht die Gebote brechen durfte, dann wenigstens Erde. Knirschend stieß das Eisenblatt in den Lehmboden. Sie spürte bereits die Stellen an ihren Handballen, an denen sich blutige Blasen bilden würden. Nahm sie lieber in Kauf. Hart sollte sie sein, eisern wie alle hier. Bitte sehr. Nichts konnte sie besser. Aber die Regeln waren noch härter, und dass sie BWL studieren wollte, hatte man weder gebilligt noch getadelt, sondern verboten. Erst mit Blicken. Dann mit Worten. Ob sie eine Zelle im Enddarm dieser hedonistischen Konsumgesellschaft werden wolle? Ob sie das unterstützen wolle? Das Andere? Das Unmenschliche? Ob sie etwa der Avantgarde, in die sie hineingeboren wurde, den Rücken kehren wolle? Ja! Nichts anderes wollte sie. Erneut ein Tritt in die Erde, den Spaten noch tiefer ins braune Ackerfleisch gestoßen. Noch einer und noch einer. Der Schweiß an ihrer Stirn erkaltete nach jedem Tritt, aber sie beachtete die klebrige Kühle nicht. Der Nebel um sie herum lichtete sich mehr und mehr, und mit einem Seitenblick bemerkte sie ihn: Aron.

Ihr Onkel rauchte an der Ecke des Stalles seine Morgenzigarette und verzog den Mund. Plötzlich tauchte ein blonder Schopf hinter ihm auf. Birk. Aron schickte ihn ins Haus zurück und beobachtete sie weiter. Aus dieser Entfernung konnte Ida seinen Blick zwar nicht erkennen, aber sie wusste, ihre Ami-Klamotten missfielen ihm. Mein Gott, es waren Arbeitshosen – Jeans – nichts weiter! Egal, Arons Blick war so uninteressant wie der kalte Schweiß, war so nichtig wie die keimenden Blutblasen. Die nackte Erde duftete nach Aufbruch. Sie würde diese volkstümelnde Heimstatt hinter sich bringen. Die Sippe verlassen, die ihr so lange ein Zuhause gewesen war. In zwei Wochen wurde sie achtzehn. In drei Wochen wäre sie weg.

Kurz gönnte sie sich eine letzte Spatenpause und sah dem langsamen Verschwinden des Mondes hinter dem Giebel des Haupthauses zu. Aus Mondholz gezimmert. Eigentlich Lärchenholz, geerntet bei abnehmendem Licht. Es wäre Verrat am Hof. Verrat am System. An der Familie. Leugnen würden sie sie, abstoßen, ausspucken. Dennoch musste sie gehen. Andernfalls würde sie hier ersticken. Als Schicksalsgefährtin eines Mannes. Gebannt auf handgebleichtem Leinen, als Margarite oder Veilchen in einem Stickrahmen. Zwischen Blümchen, Zöpfen und Kniebundhosen. Das Licht herausstellen. Das eigene. Nicht unter den Scheffel stellen. Waren das nicht die Worte ihres Vaters an die Gemeinschaft? Warum galten die nicht für sie?

Ida ließ den Spaten im Boden stecken. Das dunkelbraune Ergebnis ihrer Wut hob sich als ein nach Erde duftendes Rechteck von seiner Umgebung ab. Hier würde sie ihre Träume nicht begraben. In diesem Moment wusste sie: An einer Tür, irgendwo da draußen in der feindlichen Welt, würde in ein paar Jahren ihr Name stehen. Nur ihr Name, kein Doppelname. Wenn sie frei war von allem, wenn sie Erfolg gehabt hätte. Ein handtellergroßes, silbernes Schild mit ihrem Namen an ihrem Büro: Ida Rutenberg.

Kapitel 2

33 Jahre später – 2023 – Valentinstag

Gegen Morgen erwacht Valentin und sieht das Licht auf sich zukommen. Rot und warm. Noch immer trägt er seine wattierte Fellweste. Etwas drückt schmerzhaft auf seinen Fußknöchel. Ach ja, er hat noch immer seine Schuhe an. Er ist so müde. Die Augen fallen ihm zu. Schuhe im Bett. Was würde Linda dazu sagen? Ach ja. Linda ist tot. Längst. Das Licht bleibt. Rot und warm. Trotz der geschlossenen Lider. Etwas raschelt neben seinem Ohr. Was kann das sein? Das Katzenvieh. Das Knistern klingt, als wäre das Tier riesig. Er ist so müde. Seine Lider wiegen Tonnen. Er will sie nicht öffnen. Jetzt kracht es dumpf. Doch das hat nichts mit ihm zu tun. Er will nur schlafen, nur ein paar Minuten weiterschlafen. Die bleischwere Müdigkeit verwischt die Grenzen seines Leibes. Er spürt seine Arme nicht mehr, dann machen sich die Schmerzen im Fuß los und schweben davon. Das Gefühl zwischen Haut und Luft löst sich auf. Es ist wie früher. Ins Wasser springen. Untertauchen. Schwerelosigkeit. Eins sein, leicht sein, Licht sein. Die Bilder in seinem Kopf verschwimmen, treiben ins Vergessen. Gedachtes schwebt davon, nichts bleibt. Ein purpurner Schimmer dringt zu ihm durch. Sein Gehirn signalisiert, dass es wehtut, irgendwo. Weit außerhalb von ihm. Da ist das Strahlen einer riesigen Sonne, die durch die empfindliche Haut seiner Lider sickert. Warm und rot. Behütet. Neugeboren – ist sein letzter Gedanke, bevor ihn die Bewusstlosigkeit umfängt. In ein lichteres Leben hinein.

Einige Minuten später schlagen die Flammen über ihm zusammen. Sekunden später frisst sich der Löschschaum der Prenzlauer Feuerwehr zu ihm durch. Schwarze Asche vermischt sich mit den Wasser- und Luftpartikeln zu einer schaumigen Pampe. Die Polizei ist unterwegs. Von Weitem sieht es aus, als hätte es über Nacht in der Kleingartensiedlung am Uckersee geschneit. Über einer einzigen Laube. Aber das alles bekommt Valentin Trackmann nicht mehr mit. Er ist tot.

Kapitel 3

Dieses Mal ist es also Clostridium botulinum. Peggy starrt auf die Bakterienkultur in der Petrischale. Es sieht wunderhübsch aus und stinkt wie die Hölle. Wie nahezu alles, was sie umgibt. An den Stallgeruch des Mikrobiologischen Instituts Hannover hat sich Peggy in all den Jahren nicht gewöhnt. Faulig-süß. Schnell verdrängt sie den Gedanken, dass sich ihr momentanes Lebensgefühl durchaus ebenso beschreiben ließe. In der sogenannten Lebensmitte ist ein perfider Stillstand ausgebrochen. Und der hockt genauso träge wie sie auf dem Sofa. Abend für Abend. Zu faul, sich aufzuraffen, zu süß, um davon zu lassen. Am nächsten Morgen räumt sie die bunten Silberpapierchen der veganen Pralinen verärgert in den Müll. Peggy atmet tief ein und schaut auf die Petrischale. Clostridium botulinum. Was für ein heimtückisches Kerlchen aus einer harmlosen Konservendose mit der Aufschrift Lecker Lachsfilet! Gestern eingetrudelt. Wieder einmal jemand mehr, der gerade in einem verschwitzen Klinikbett mit dem Tod ringt, weil er sich noch nicht einmal durch eine aufgeblähte Konservendose abschrecken ließ. Jemand, der nach Genuss – Peggy schüttelt sich bei diesem Wort – des Inhaltes selbst mit weit gestellten Pupillen wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft geschnappt hatte, bevor der Notarztwagen eintrudelte. Botulinumtoxin. Botulus gleich Wurst, weil die Viecher vorzugsweise im Fleisch zu Ausbreitung neigten. Ein Grund mehr, Veganerin zu bleiben.

Seufzend notiert Peggy das Ergebnis. Zufällig fällt ihr Blick auf das Fenster. Noch immer trübnasse Trübnis draußen. Sie giert nach Wärme, nach Sommer, nach Badengehen. Ab Mai wären wieder die Blaualgenanalysen aus den Ricklinger Masch-Teichen auf ihrem Tisch. Blaualgen. Ein resigniertes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Wenn dieses braungrüne Zeug, das weder Alge noch blau ist, sich so ausbreitet wie im letzten Jahr, ist es aus mit dem Badeteichparadies in Hannover-Ricklingen. Dann können sich die Baumbesetzer in der Leinemasch den ganzen Aufwand sparen und aus ihrem Geäst klettern. Dann baggern die „Auto-Kraten“ im Landtag endlich ungehemmt ihren Schnellweg durch das längst vergiftete Land. Dann kommt eben zu den erstickten Seen auch stickige Luft.

„Agar-Agar“, murmelt Peggy leise vor sich hin. Klingt wie eine Beschwörungsformel, der Name des Gelees, auf dem sich all die Keime, die Peggy in brutwarmen Glasschälchen züchtet, ausbreiten, bevor sie von ihr klassifiziert, notiert und deren Konzentrationen herausgegeben werden. Agar-Agar – ein grüner, durchsichtiger Algenpudding. Lecker für Einzeller. Vielleicht in ferner Zukunft auch für die Menschheit. Nicht nur für die Liebhaberinnen der Vegan-Abteilung.

Erneut starrt Peggy aus dem Laborfenster. Der Februar geizt mit Brutwärme. Gelangweilt blinzelt sie auf die wuchernde Keimkultur in der flachen Glasschale. Mit etwas Goodwill könnte man meinen, man blickte aus Flugzeugwolkenhöhe auf die Landschaft einer Südseeküste. Eine grünbunte, wildwuchernde Vegetation am Rand eines azurblauen Meeres. Rasch zückt sie ihr Handy, stellt die Kamera auf größtmögliche Auflösung, entscheidet sich um, schraubt eine Microlinse vor das Objektiv und drückt. Ein sattes, digitales Klicken ertönt. Sie grinst. Das Bild eignet sich perfekt für den kleinen Fake. Ein bisschen Makulatur und schon ist es auf Instagram hochgeladen.

„Leute, ich bin über Tahiti, holt schon mal die Hängematten raus!“ Wenn es nur nicht so stinken würde. Andere Kollegen-Nasen wurden über all die Jahre desensibilisiert und nehmen die penetranten Ausdünstungen ihrer winzigen Zöglinge nicht mehr wahr. Nur Peggys Rezeptoren machen einen auf Dauerdiva. Der süßlich-faule Geruch verschwindet auch nicht, als sie den Glasdeckel über die Glasschale legt. Er ist allgegenwärtig. Er hockt in ihren Klamotten und in ihren Haaren, wenn sie das Institut verlässt. Selbst ein Saunabesuch verdrängt ihn nicht. Eigentlich unmöglich. Sicher hockt er bloß in Peggys Gehirn. Als ewige Erinnerung. Faulig-süß. Das Wort Hygienebeauftragte klingt genauso aufregend wie mein Leben, denkt Peggy. Eigentlich könnte mal wieder was passieren. Corona ausgenommen. Früher wäre sie in so einem Moment eine rauchen gegangen. Jetzt inhaliert sie Likes; missmutig wirft sie einen Blick auf den Insta-Post. Die ersten Rückmeldungen klingeln ein. Auf Tahiti war sie noch nie. Mit wem auch? Weitere Likes gesellen sich dazu. Plötzlich ein anderes Geräusch. Sie zuckt zusammen. Das Telefon.

„Na, wieder Langeweile beim Keimefüttern?“

Cara, na klar – ihre Sandkastenfreundin – immer die Erste, die sie liket, vorausgesetzt, sie langweilt sich an ihrem Schreibtisch in der Polizeiinspektion am Welfenplatz. Offenbar herrscht gerade Flaute im Streifendienst, und die letzte große Demo in Hannover lag wie viele Tage zurück? Peggy erinnert sich nicht genau. Hin und wieder wird ihre Freundin für die Begleitungen von Großdemonstrationen hinzugezogen, immer dann, wenn die Kollegen von der Polizeidirektion Unterstützung brauchen. Aber heute ist Flaute. Überall.

„Und du?“, kontert Peggy. „Ich dachte, du bist mit den Baumbesetzern vollbeschäftigt?“

„Die Fridays? Wozu? Die sind doch friedlich“, erwidert Cara, und Peggy versucht wieder einmal den gewissen Klang zu überhören, der zwitschernd zwischen den Zeilen tönt.

„Flirtest du etwa schon wieder?“, fragt sie ironisch.

„Aufgeben wär feige“, flötet Cara in ihrem unerschütterlichen Gute-Laune-Tonfall. Peggy seufzt theatralisch. Seit Cara sie mit vierzehneinhalb angebaggert und Peggy die Sache damals umgehend klargestellt hatte, waren sie im Reinen. Das Turteln jedoch hatte sich zu einem launigen Verbalsport ausgewachsen und war Routine geworden. Ein altvertrautes Sandkastenspiel. Manchmal lustig, mal nervig. Sie hatten beide ihre Freude an dem „So tun, als ob“.

„Cara-Maus, du weißt schon, dass es mentale Energieverschwendung ist, oder? Du machst dich kreuzunglücklich.“

„Schnucki, das geht dich gar nichts an. Wir sind ja nicht liiert.“

„Eben.“

„Eben.“

Eigentlich mag sie den Schlagabtausch. Aber wie bei vielen Dingen so gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift. Entgegen allen Beteuerungen Peggys, so a-lesbisch zu sein wie niemand sonst, provoziert Cara sie unermüdlich, indem sie Peggys Abneigung gegen Sex ständig infrage stellt. Auf eine süße Art. Und wenn Cara ihre tiefbraunen Augen unter ihrem lackschwarzen und wie mit dem Lineal geschnittenen Pony herausfordernd funkeln lässt, könnte sie in ihrer klischeehaften Attraktivität glatt über die Bühne des Berliner Wintergartens stolzieren und Frauen wie Männer kirremachen. Wolf, Peggys Bruder, hatte sie vor Jahren zu einer queeren Burlesque-Nacht nach Berlin mitgeschleppt. Es war lustig, aber mehr auch nicht. Jedenfalls nicht für Peggy. Es ist nicht so, dass sie sich nicht für Frauen interessieren würde. Sie interessiert sich nur ebenso wenig für Männer. Für niemanden – zumindest, was Bettgeschichten angeht.

„Ich bin unheilbar asexuell, wie du weißt“, schnurrt sie bissig ins Handy.

„Jaja.“

„Und hinzu kommt, dass ich komplett bindungsgestört bin. Du darfst auf ewig meiner kruden Familie danken.“

„Jaha!“

„Ach, leck mich!“

„Sehr gerne, und wann?“

„Cara, bitte lass das.“

Ihre Freundin am anderen Ende lacht sich schlapp. „Peggy-Hasi, hast du schon in deinen analogen Posteingang geschaut?“

„Nein.“

„Mach mal, ich melde mich später.“

Seufzend erhebt sich Peggy, geht zum Haupteingang des Instituts und leert den Briefkasten. Na klar. Ein Päckchen. Von Cara. Das kleine Geschenk könnte ein zu Papier gewordener Balztanz sein. Ist es aber nicht. Es ist wieder einmal nur eine Ironie zum Valentinstag. Kunstvoll zusammengefaltet, Schachtel in Schachtel verbaut, und während Peggy damit kämpft, es auszupacken, ohne das zarte Seidenpapier einzureißen, klingelt das Handy ein zweites Mal.

„Cara, bitte! Ich arbeite gerade, ich …“

„Frau Trackmann?“

„Ja.“

„Hier ist die Polizei.“

„Ja, das weiß ich doch“, erwidert Peggy. Unmöglich, dass Cara jetzt auch noch ihre Kollegen für ihre Späße einspannt. „Geben Sie bitte an Frau Hundt weiter, dass es jetzt wirklich reicht.“

Schweigen am anderen Ende.

„Hallo?“

„Frau Trackmann?“

„Ja, natürlich, ich habe meinen Namen in den letzten dreißig Sekunden nicht gewechselt!“

Schweigen am anderen Ende.

Irgendetwas stimmt nicht, denkt Peggy, bekommt es aber nicht zu greifen. Das ist nicht Caras Stimme. Natürlich nicht. Aber auch nicht die ihres Kollegen. Die Stimme drängt weiter.

„Frau Trackmann, Ihr Vater heißt … wie?“

„Trackmann natürlich.“

„Und mit Vornamen?“

„Valentin.“

„Wie bitte?“

„Valentin.“ Peggy wiederholt den Namen laut und mechanisch. Abermals Schweigen. Dann ein hörbares Einatmen. „Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Vater tot aufgefunden wurde.“

In Peggy rutscht etwas Kaltes eine Etage tiefer. „… tot aufgefunden? Wann?“

„Vor ein paar Stunden. Sind Sie die Tochter?“

„Ja. Die Jüngste“, erwidert sie mit heiserer Stimme, während ihre Finger mechanisch weiter das Geschenk auspacken und fortwährend über das Papier streichen, auf denen die Worte „Valentinstag! Alles Liebe und Aufregende für dich!“ geschrieben stehen.

Kapitel 4

„Netti, bitte!“ Die Logopädin Bärbel Brasch verdreht die Augen und ärgert sich im selben Moment über ihre eigene Ungeduld. Beherrsche dich, ermahnt sie sich, darum bemüht, ihrer Stimme jenen Klang zu entziehen, der ihrer Praktikantin unmissverständlich zu verstehen gibt, für wie untauglich sie sie im Umgang mit Kindern hält. Ein Kind, das ein Kind therapiert.

„Vorsprechen – Nachsprechen, gehört in die Ära von Fräulein Rottenmeier. Kennen Sie diese komische Figur eigentlich noch?“ Die Auszubildende schüttelt den Kopf und errötet. Es hatte freundlich klingen sollen, aber Bärbel Brasch ist entnervt und weiß nicht, ob der Unwille in ihrer Stimme gerade die Oberhand gewinnt. Den Papageiismus haben wir doch längst überwunden! Wir bewegen uns im einundzwanzigsten Jahrhundert, würde sie am liebsten hinzufügen. Stattdessen lächelt sie nachsichtig, wendet sich Lukas zu, öffnet ihre Lippen, so dass der Vierjährige – um den es eigentlich in dieser Therapie gehen sollte – deutlich ihre Zunge sieht, deren Buckel gerade den hinteren Rachenbogen berührt. Sie nickt ihm aufmunternd zu, schließt ihre Lippen wieder und fragt mit sanfter Stimme: „Lukas, hast du gut aufgepasst?“

Lukas hüpft beim Nicken mit dem ganzen Körper auf dem kleinen Fliegenpilzstuhl.

„Kannst du mir verraten, ob du es gemerkt hast?“

„Ja! Ja! Ja!“ Euphorisch hüpft Lukas im Takt seiner Worte auf und ab.

„Dann sag mir bitte: War mein Seehund gerade vorne oder hinten?“

„Danz weit hinten!“, ruft der Vierjährige.

„Aha. Und wo ist deiner gerade gewesen?“

„Auch!“

„Auch was?“

„Auch danz … gdanz … danz weit …“

Beinahe klingt der G-Konsonant so, wie er sich hätte anhören sollen, aber dann gibt Lukas auf. „Ich ma’d keine Seehunde“, schmollt er. Ein Seitenblick in Richtung Netti verrät der Logopädin, dass ihre Praktikantin innerlich feixt, obwohl Netti betont desinteressiert aus dem Praxisfenster schaut. Eine kurze peinliche Stille drängt sich zwischen die beiden, die auch Lukas nicht entgeht. Gebannt springt sein Blick zwischen der blonden älteren und der jungen rothaarigen Frau hin und her. Es ist nicht unbedingt Bärbels Tag heute. Sie atmet kurz ein und setzt noch einmal an, als ein melodischer Klang die Stille zerreißt.

Netti unterdrückt einen hämischen Auflacher, weil ihre Ausbilderin unprofessionellerweise vergessen hat, ihr Handy auf stumm zu schalten. Oberstes und vielgepredigtes Gebot vor jeder Logopädiestunde. Bärbel Brasch, tiefrot, vermeidet jeglichen Blickkontakt. Ja, sie hat es einfach vergessen. Zu wenig Zeit. Ohnehin gab es heute Morgen die Verspätung wegen der Kinder. Bienchen hatte über einen positiven Schnelltest geweint, der vermutlich falsch positiv gewesen war, da sich drei weitere als negativ erwiesen, aber dennoch, Bärbel Brasch hatte eine ihrer Ersatzomas im Raum Hannover anklingeln müssen. Morgens um halb sieben. Magdalena konnte. Ersatzoma! Keine fünf Jahre älter als sie.

Schnell springt sie auf, um das Gerät stummzuschalten, kann es aber nicht orten. Netti grinst frech – keine Spur mehr davon, ihre Häme zu verbergen. Erneut tönt und vibriert es gleichzeitig. Bärbel gerät durcheinander, denn es scheint aus allen Richtungen zu kommen. In ihrer Aufregung irrt sie umher. Lukas amüsiert sich prächtig, als sie sich wie ein Hund unter ihren Schreibtisch begibt.

„Galactus, Galactus!“, ruft er euphorisch und voll freudiger Überraschung, denn er hat die Melodie der Fantastischen Vier auf ihrem Handy erkannt. Auf dem hellen Teppichboden ihres Therapiezimmers brummt das Gerät unter dem Stuhl im Takt der wilden Melodie. Mit einem Handgriff fängt sie es ein und drückt den Anrufer weg.

„Galactus, Galactus!“Lukas will sich nicht beruhigen und tanzt durch den Raum. „Noch mal, noch mal! Mach noch mal Galactus!“ Überrascht lachen beide Frauen auf. Bärbel auf allen vieren unter ihrem Schreibtisch, Netti stehend davor. In seinem spontanen Ausruf hat der Vierjährige das schwierige Wort fehlerfrei ausgesprochen. Der Seehund sitzt an der richtigen Stelle.

„Prima!“, lobt ihn Bärbel noch immer hochrot und schaut zu Netti, die sich ihrerseits über Lukas’ Durchbruch freut. Erneut macht sich das Handy bemerkbar.

„Ja! Noch mal!“, ruft Lukas außer sich.

„Psst!“, beruhigt ihn Netti, und Bärbel Brasch ist ihr zutiefst dankbar. Nach dieser ersten Stunde, die noch knapp fünf Minuten dauern sollte, ist sie ziemlich desolat. Wirklich nicht ihr Tag. Vermutlich ist es besser, sie geht jetzt ran. Der eine Regelbruch wird sie schon nicht ihre gesamte Autorität kosten, zumal sie bereits unter dem Tisch kauert.

„Ja, bitte?“, stößt sie ungehalten ins Telefon und sendet einen entschuldigenden Blick an Netti, die den hüpfenden Lukas an den zappelnden Händen hält und zurück zum Fliegenpilzstühlchen führt.

„Papa ist tot“, sagt am anderen Ende eine Stimme.

Sie gehört ihrer Schwester Peggy.

Kapitel 5

Anderthalb Tage zuvor Februar 2023

Vom Bootshaus aus beobachtet er die kleine, rundliche Frau, die reglos am Eingang der Kleingartensiedlung am Uckersee steht. Sie starrt in seine Richtung, ohne ihn zu bemerken. Diese Polizistin – wenn sie denn eine ist – kennt er nicht. Heute Nacht stand wieder eine Laube in Flammen. Er ist sich totsicher: Sie suchen ihn. Alles würde darauf hinauslaufen. Zu dumm! Finden würden sie ihn nicht – da bleibt er gelassen –, weil sie in der Ferne suchen. Doch das Böse liegt so nah. Zu nah. Die beste Tarnung überhaupt. Fest krault er Tier im Nacken. Sein Hund horcht. Tier ist gut im Training, lässt das Federvieh in Ruhe. Hundertpro. Wenn Tier auch nur einen Schwan angreifen würde, wär’s aus. Tut Tier aber nicht.

Er zieht sich die gelbe Wollmütze tiefer in die Stirn. Der Wind ist feucht und klamm und seine Ohren empfindlich. Das Ding vom Flohmarkt mit den drei eingestrickten schwarzen Punkten. Natürlich ist er nicht blind. Ein Gag, den sie hier in der Provinz nicht verstehen. Hier, wo sie immer alles eins zu eins nehmen. Ohne Humor. Vielleicht hatten sie hier auch einen Humor, den wiederum er nicht versteht. Wie auch immer. So ist er ihnen voraus, diesen Brandenburger-Beamtenschnecken, die einen Nachtfalter jagen wollen.

Erst mal müssen sie ohnehin warten, bis der Tatort kalt wird. Konnten sie lange jagen. Sie suchen einen dummen, kleinen Pyromanen, der hemmungslos seinem Trieb verfallen ist. So einer ist er nicht. Der Brand ist nur das Vorspiel. Die weitaus größere Lust bereitet es ihm, wenn sie – wie jetzt – aufgeregt in den Resten der Asche herumstocherten. Wenn sie mit ihren Schneckenaugen in die falsche Richtung glotzen und glauben, es wären Adlerblicke. So wie die kleine, hilflose Dicke da. In jedem depperten Tatort waren die Ermittler gescheiter, weil es unter ihnen immer einen gab, der ziemlich fix davon ausging, dass sich Täter und Schaulustige vermischten. Was hier natürlich ein Problem ist. Das mit den Schaulustigen am frühen Morgen. Im Land Brandenburg.

Irgendeine Statistik – so glaubt er gelesen zu haben – hatte ein paar Gemeinden hier sogar zu unbesiedelten Landstrichen deklariert. Vielleicht war aber auch Meck-Pomm gemeint, egal. Jedenfalls ein Witz, ganz nach seinem Geschmack.

Die kleine Feiste äugt jetzt in seine Richtung. Sieht sie ihn? Er duckt sich. Tier ebenfalls. Tier. Auch ein Umstand, den außer ihm niemand hier lustig findet. An der Hütte oben tut sich etwas. Wieso gibt es heute ein blauweißes Bändchen? So ein Bohei haben sie hier noch nie veranstaltet. Bei keinem der Brände. Vielleicht sollte er sich mit Tier näher heranwagen und durch die Siedlung spazieren? Ein wenig dichter. Die gefährliche Nähe verspricht mehr Kitzel. Die Dummheit der anderen ist geil; ihre Blindheit erregt ihn. Sowie seine Unsichtbarkeit. Er ist das Gegenteil eines Exhibitionisten.

Kurz durchzuckt ihn ein leichtsinniger Impuls, die Deckung am Ufer aufzugeben und schnurstracks die Steintreppen der Uferpromenade hinaufzusteigen. Doch dann hat er sich wieder unter Kontrolle. Nicht jetzt! Später vielleicht. Erst einmal hat Tier sein Bedürfnis. Er nimmt den Trampelpfad hinter dem Bootshaus des Segelvereins und gleitet geschmeidig zwischen dem blattlosen Gesträuch auf den Eschenweg. Dann schlendert er verschlafen langsam den Fußweg Richtung Schützenverein hinunter. Tier lässt er an der langen Leine. Lässig nimmt er die gelbe Strickmütze vom Kopf und verstaut sie in der Manteltasche. Keine gute Zeit für Witze. Humor zerstört die Erotik. Er grinst. Das hier ist wie Ausziehen – nur umgekehrt. Das Einzige, was ihn gerade maßlos ärgert, ist, dass er genau diesen Brand gar nicht gelegt hat. Irgendein Trittbrettfahrer pfuscht ihm da ins Handwerk.

Kapitel 6

War da eine Bewegung am Ufer? Nein. Wohl nur das Schilf im Wind. Obwohl die Kommissarin Sybille Satanowsky in Prenzlau aufgewachsen und nie aus dem Brandenburgischen herausgekommen ist, erlebt sie Momente wie diese jedes Mal wie neu. Der große, stille Uckersee, die vertraute Uferlandschaft mit ihren Baumsilhouetten, die zu einer graugrünen Borte verschmelzen, die grauglänzende Wasserkante, die diffus das Morgenlicht widerspiegelt, der aufsteigende Wassernebel, dessen sich der erwachende See sanft entledigt, indem er ihn von sich stößt wie Sybille ihre Decke nach einer verschwitzten Nacht. Die halbdurchsichtige Dunstschicht würde in der nächsten Stunde höher steigen, sich verflüchtigen, und der See würde sein vertrautes bleiernes Februargrau annehmen.

An Schweiß ist gerade nicht zu denken, denkt Sybille, eigentlich nur Bille. Der Maulfaulheit ihrer Landsleute ist die reizvollste Silbe ihres Namens zum Opfer gefallen. Es ist kalt, und Bille schüttelt sich. Trotz der Morgensonne. So eine kleine Hitzewelle, wie sie sie in der letzten Nacht aus dem Bett getrieben hatte, würde Bille jetzt beim Betrachten der kühlen Morgenstimmung willkommen heißen. So schön ist es hier. Wäre da nicht der verbrannte Rest einer Laubenpieperhütte in ihrem Rücken. Wäre da nicht der strenge, kalte Feuergeruch – ein Duftgemisch aus Plastik, Holz und etwas Organischem. Würde das unruhige Fachsimpeln der Stimmen verstummen, sie würde sich wohlfühlen in dieser morgendlichen Einsamkeit nahe dem Wasser und der Eschenallee, hier auf diesem Flecken Land am See, an dem kein Morgen dem anderen gleicht. Selbst wenn sie noch weitere achtundvierzig Jahre hier leben würde, gäbe es keinen für sie denkbaren Grund wegzugehen. Nichts spricht dagegen, zu bleiben. Für den Rest ihres Lebens.

Seufzend dreht sie sich um. Weg vom Wasser hin zum Ort des Feuers, der Laube mitsamt den Resten allen verkohlten Inventars. Wie groß ist sie wohl? Zehn Quadratmeter Bodenfläche, darüber vierzig Quadratmeter Wand, von der nur noch schwarze Fasern zu erahnen sind, ein Kühlschrank, geschwärzt, ein verbranntes Weinrankengeflecht, das nur noch als Aschemuster existent und wie ein schwarzes Fischernetz in die geschmolzenen Plastikmöbel eingebrannt ist, welche wiederum zu einem Klumpen zusammengeronnen sind, der ohne Weiteres in einer modernen Ausstellung als Kunstobjekt mit dem Titel „Alles im schwarzen Bereich“ hätte verscherbelt werden können.

Bille grinst – in der Metropole, im Moloch – keine hundert Kilometer westlich von hier, in Berlin. Dem Sehnsuchtsort aller Kaputten. Sie blinzelt. Ist das da ein selbstgebauter Ofen, der in der Ecke zu erahnen ist und von dem ein paar Ziegel ihre rote Farbe hatten bewahren können? Vermutlich noch Marke Eigenbau aus DDR-Zeiten. Zehn Schritte weiter rechts eine Schubkarre nebst Komposthaufen. Unversehrt. Und auch der Obstbaum links hat auch kein Feuer abbekommen. Pflaume? Oder doch Mirabelle? Bille tippt auf Letzteres. Das Absperrband, das um diese frühe Uhrzeit und in dieser Umgebung sinnfrei erscheint, weil es niemanden abzuhalten gibt, flattert langsam und schwer. Die kondensierte Feuchte zieht es zu Boden. Es erscheint wie der müde Versuch, eine Intimsphäre zu wahren, weil es die Wände der abgebrannten Hütte nicht mehr tun. Skurrilerweise hat das Feuer das Innerste unbeschadet gelassen. Den Kern verschont, die Mitte wie ein rohes Gut offengelegt. Für alle sichtbar. Aufgebahrt. Ein Mahnmal des Zerbrechlichen. Bille findet, wenn es ein Bild gibt, das die Trostlosigkeit eines Februars in der Uckermark einfangen soll, dann wäre es dieser tote, alte, flache Mann inmitten der verkohlten Pfosten ohne Wände.

Sie wendet sich zu ihren Kollegen um und tastet nach ihrem karierten Taschentuch, findet aber nur eine Packung Feminon. Ein Aufschwatzprodukt von gestern aus der Apotheke. Wie alle anderen Mittelchen gegen Hitzeschübe wird auch dieses bis zum Ablaufdatum in ihrem altrosafarbenen Medizinschrank herumlungern, um dann in den Müll zu wandern. Bille wirft einen letzten Blick in Richtung See, an dessen Ufer sich zwei Schwäne und eine Handvoll Enten zu einer Morgenrunde versammeln. Das Ufer liegt ein gutes Stück entfernt. Noch haben die Tiere ihre Ruhe. Plötzlich flattert der Entenschwarm auf. War da doch jemand? Bille blinzelt, erkennt aber nichts. Eine Augenuntersuchung steht eigentlich auch an; die sollte sie wahrnehmen. Wo andere im Alter weitsichtig werden, schlägt bei ihr die Kurzsichtigkeit mehr und mehr zu. Sie wendet sich ab. Vermutlich nur die Schwäne, die ihr Revier markieren. Nach ein paar Schritten in Richtung ihrer Kollegen wendet sie sich noch einmal um. Der See lockt mit Stille und Zeitlosigkeit. Ein übermüdet wirkender Mann schlendert mit seinem Pinscher die Uckerpromenade in Richtung Hundestrand hinunter und vervollständigt das friedliche Bild. Bille seufzt. Das Einzige, was sie tun kann, ist, diese friedlichen Augenblicke zu inhalieren und sie einzuschließen in die Kämmerchen ihrer Seele. Jeden Augenblick wie diesen.

Ein leises Ächzen entschlüpft ihr, als sie die Steinstufen nimmt. Hat Sybille Satanowsky Lust auf diesen Fall? Definitiv nicht. Im Gegensatz zu Molloffs morbidem Interesse mag Bille keine Leichen. Dennoch ist sie Polizistin geworden. Ein paar Schritte noch, dann ist sie da. Ein Kollege der Spurensicherung hält etwas Kleines, Durchsichtiges in den Händen. Beim Nähertreten meint sie zu erkennen, was es ist. Ein Glasengel mit einer Öse. Was man sich als Schmuck in die Fenster hängt, damit es das Licht einfängt. Sie mag den Kollegen nicht ansprechen. Maulfaul wie alle an diesem Morgen. Es eint sie. Und diese schläfrige Unlust gibt es als Bonus zur Brandenburger Wortknappheit dazu. Soll ihr recht sein. Zu gegebener Zeit würde sie es erfahren. Bille tritt noch näher und lauscht dem murmelnden Gespräch zweier anderer Kollegen.

„Erstickt. Kohlenmonoxidvergiftung. Sieht jedenfalls danach aus.“

„Vermutlich während der Rauchentwicklung eingeschlafen.“

„Warum schläft jemand Mitte Februar in einer Laube?“

„Obdachlos, verwahrlost, dement, alles möglich.“

„Wir müssen noch rauskriegen, wer das ist. Günter ist gerade drüben und klingelt die Bewohner raus, die wissen zumindest, wem die Hütte gehört.“

Bille betrachtet den Toten. Eins mit seiner Decke, die auf ihm liegt. Darunter ist der Brustkorb samt dem Rest seines Körpers so flach, dass ihn ihre Kollegen beim Betreten der verbrannten Holzlaube zuerst übersehen hatten. Der schmale Kopf ist zwischen die Kissen gerutscht. Nur ein paar Haare schauen hervor. Der Garten um die Hütte oder das, was davon übrig ist, verweist auf einen Eigner. Es würde nicht mehr lange dauern, bis man die Identität des Mannes bestimmt hatte, sollte es sich um den Besitzer handeln.

„Ich tippe auf unseren Feuerteufel“, murmelt Obermeister Molloff.

„Den Buchsbaumzündler?“, erwidert Bille.

Molloff nickt. Bille seufzt. Seit über einem Dreivierteljahr plagt sich ein Ermittlerteam in der Laubenpiepersiedlung mit einem unbekannten Täter herum, wie ihn jede Kleingartensiedlung irgendwann einmal heimsucht. Feuerwanze, Pyromane, Schädling – wie auch immer der Volksmund sie ruft. In diesem Fall Buchsbaumzündler. Kranke Seelen, die nachts herumirren, um ihren Trieb zu befeuern. Onanieren mit dem Zündholz, denkt Bille. Ob sie dabei zum Höhepunkt kommen, fragt sie sich schon lange nicht mehr, aber abspritzen muss dann immer die Feuerwehr.

„Sobald du herausgefunden hast, ob er Verwandte oder sogar Kinder hat, informierst du sie persönlich und nimmst den Seelsorger mit, okay?“

Molloff nickt abermals. Dann wendet sich Bille ab, um in Richtung Laube zu gehen, hält aber schon nach ein paar Schritten inne und dreht sich um. „Und falls sie nicht in Prenzlau wohnen, ruf sie spätestens bis heute Abend an! Ich hab Sorge, das hier ist schneller im Netz als wir bei den Angehörigen“, ruft sie dem Obermeister hinterher.

Verdammt, diesmal ist einer draufgegangen. Nach der großen Runde bis zum Kap ist er zurückgekehrt. An den Ort des Geschehens. So ein himmelschreiender Scheiß. Unverkennbar. Die Aluwanne. Der Leichenwagen. Das macht es kompliziert. Sein Sicherheitsgefühl bekommt hässliche kleine Risse, und das, wozu er sich nie hatte ein Bild machen können, schält sich aus dem Nebel: Dass sie ihn doch einmal kriegen würden. Das wäre dann mehr als Brandstiftung. Die Ermittlungen gehen jetzt definitiv tiefer; die Provinzpolizei ist aufgescheucht. Jetzt wird aus seinem Spiel etwas anderes. Er ist nervös. Nach so langer Zeit der Ruhe. Hin- und hergerissen zwischen gesteigerter Lust und brachialer Angst. Wer zum Teufel ist dieser andere? Er konnte zum Himmel beten, dass bei dem Gestochere in den verkohlten Resten herauskam, dass die Brandursache nicht auf sein Konto geht. Aber ganz egal, was die Schnecken der öffentlichen Ordnung da herausfinden würden, für ihn bedeutet es so oder so eine längere Pause. Sein Schritt wird schneller, sein Atem angespannter. Jede Unruhe überträgt sich auf Tier. Schlecht für seine Tarnung. Er bekommt die verschlafene Lässigkeit nicht mehr hin. Nur noch ein paar Meter da vorn bis zur Ecke des Vereinshauses, dann wäre er aus ihrem Sichtbereich.

„Hallo?“

Verdammt. Die Stimme der Dicken.

„Könnten Sie sich mal kurz zu unserer Verfügung stellen?“

Tier knurrt. Er wendet sich um. Da steht sie und lächelt ihn freundlich und feist an.

Kapitel 7

„Wenn Wolfgang nur …“ Schluchzend bricht Bärbel Brasch ab, um erneut Anlauf zu nehmen und den Satz zu vollenden. „Wenn er doch nur … Wo ist er bloß? Wir müssen ihn doch informieren!“

Zitternd suchen Bärbels Hände Halt an Peggys Schultern. Der Gedanke an ihren gemeinsamen Bruder scheint Bärbel aus der Fassung zu bringen. Peggy weicht zurück. „Nicht anfassen, bitte! Warte, bis ich den Kittel ausgezogen habe!“ Die ungleichen Schwestern stehen auf dem Flur des Hygieneinstituts. Mit energischen Blicken schiebt die kleine, schmale Frau im sterilen Overall mit den wirren Locken die große kurzhaarige, blonde Frau zurück und schließt die Labortür hinter sich, um zu vermeiden, dass die weinende Bärbel den Arbeitsplatz kontaminiert. Oder umgekehrt. Unbefugten ist das Betreten des Herzstücks des Mikrobiologischen Instituts strengstens untersagt. Auch wenn es sich dabei um verzweifelte, sehr nahestehende Unbefugte handelt. Noch nicht einmal umarmen darf Peggy sie. Mitten im Umkitteln hat Bärbel sie abgepasst. Wie konnte sie überhaupt bis hierher vordringen? Im ungünstigsten Moment überhaupt! Ein Sekret mit Milzbrandverdacht liegt frisch angeliefert auf dem Labortisch.

„Warte eben, Bärbel, setzt dich bitte kurz.“ Während Peggy sich hektisch aus dem dünnen Einwegoverall schält und dabei im Schutzanzug verirrt, das Haarband ihrer hellen Locken das Weite sucht, weist sie Bärbel mit der freien Hand den einzigen Hocker in der Ecke des Flures. Direkt neben dem Abfalleimer unter dem Schild Biomüll. Dann sendet sie einen entschuldigenden Blick an Gerrit, den Labortechniker, mit dem sie eben noch zusammen die Zentrifuge warten wollte, bevor der Milzbrand reinkam.

Aufgelöst und weinend irrt Bärbel im Flur umher, nimmt die falsche Richtung. „Nein, Bärby, verdammt, nicht da lang! Komm her!“ Peggy ist es inzwischen egal, dass sich der Reißverschluss schmerzhaft in ihren Haaren verfangen hat, und auch egal, dass der Anzug erst frisch angezogen ist und nun eigentlich ungenutzt weggeworfen werden muss. Sie muss dringend ihre große Schwester einfangen, bevor es andere tun. Eine verwirrte Biene Maja, die taumelnd ihre schmalen Armen schwenkt und um die Ecke verschwindet. Als Peggy Atem holt, um erneut nach ihr zu rufen, hört sie bereits ein metallisches Scheppern hinter der nächsten Ecke. Dann ein Klirren. Dann Kais Fluchen. Bärbels Wimmern. In Peggy erlischt jede Hoffnung, dass es sich nicht um ihre Schwester handelt, die gerade mit einem Sterilisationswagen kollidiert.

Ein paar Sekunden lauert die Stille wie ein Tier hinter der Ecke. Dann erscheint Bärbel. Ihre schmalen Arme baumeln resigniert herab, ihre Hände liegen auf ihren runden Bauch und streicheln ihn, wie sie es immer tun, wenn sie sich selbst zu beruhigen sucht. Schuldbewusst blickt sie zu Peggy. Kais blanker Schädel taucht auf.

„Gehört die Durchgeknallte zu dir?“, flucht er. Empathie und Kai schließen sich gegenseitig aus. Dafür ist er eine zweihundertprozentige Arbeitsmaschine hier in der Abteilung. Seit Kurzem rufen sie Kai sogar KI, was Ka-i mehr schmeichelt als stört.

Peggy ignoriert seinen Wutanfall, humpelt halb ausgezogen ihrer hilflosen Schwester entgegen und nimmt sie in den Arm. Ihr Körper ist im Gegensatz zu ihren Armen weich und groß. Krass, denkt sie, aber so ist es immer gewesen. Rutscht eine von uns ins Gefühl ab, wird die andere rational. Das ist wohl Beziehungs-Physik oder Familienstatik. Wären sie beide zeitgleich emotional, würden sie gemeinsam zusammenbrechen und im umgekehrten Fall emotionslos in ihrer Ratio erstarren. Knirschen würde es. Ihre Worte würden hässliche Reibungsgeräusche verursachen, weil sie in so vielen Dingen gegensätzlicher Meinung sind. Aber so wie es jetzt ist, ist es gut, denkt Peggy: Bärbel weint sich aus, und ich halte sie fest und bin der starke Fels in der weinenden Brandung. Später würde sie die ganze Sache an sich heranlassen. Ohne Zeugen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.

Peggy hört, während ihre Hand über Bärbels zuckenden Rücken streicht, wie ihr Kollege die heruntergefallenen Instrumente einsammelt, bissige Flüche ausstößt und mit seinem Wagen die Fahrstuhltür blockiert. Ein stoisch wiederkehrendes Rumms! zeugt von Kais Sturheit, den Automatismus der Fahrstuhltür freizugeben. Sollen doch alle genauso leiden wie er. Inzwischen ist Peggys Schulter feucht von Bärbels Tränen. Vielleicht hätte sie den Overall noch anbehalten sollen, dann wäre der Rest des Auszieh-Desasters nicht passiert.

Rumms! Die Fahrstuhltür trifft erneut auf den Metallwagen. Rumms! Und dazwischen Bärbels Schluchzen. Endlich hört das Gepolter auf. Kai tritt den Rückweg an und fährt mit dem Wagen zurück in die Sterilisation. Mit sattem Geräusch schließen sich die Türen, und es wird still. Bärbel weint lautlos in ihren Armen. Sie ist so weich, und ich bin wie der Fahrstuhl, denkt Peggy, mit Panzertürschutz. Gut so. Im Moment ist ratsamer, nichts zu fühlen. Der bebende Bärbelberg braucht Stabilität.

„Wolfi …!“ Aus Bärbels Mund fallen noch immer Schluchzbrocken.

„Ist ja gut, Bärby.“

„Ich stottere wie meine schlimmsten Patienten“, wimmert sie in Peggys Armen.

„Lass es raus. Alles andere ist jetzt nicht wichtig“, ermuntert Peggy sie. „Wir schreiben unserm Brüderchen eine Mail, die wird ihn schon erreichen. Wann auch immer das sein wird. Zur Not kontaktiere ich ihn über Instagram.“ Bärbel nickt, und Peggy fügt hinzu. „Es hat doch keine Eile.“

Ein Satz zu viel. Bärbel löst sich aus der Umarmung, ihr Gesicht ist rotgefleckt. „Aber die Beerdigung … die Totenfeier … wir müssen Papa doch unter die Erde bringen!“

„Unser Vater ist jetzt erst mal in der Obhut der Polizei“, unterbricht Peggy ihren Wortschwall. Mit Absicht vermeidet sie die Formulierung, die ihr eigentlich durch den Kopf geistert. Ihr Vater ist beschlagnahmt. Die beruhigenden Worte erreichen leider das Gegenteil, und Bärbels kurzzeitige Contenance bricht erneut zusammen. Gerrit, der Labortechniker, geht an Peggy vorbei, nicht ohne ihr und Bärbel einen mitfühlenden Blick zuzuwerfen. Das wirkt unter seinen zusammengewachsenen, schwarzen Brauen immer etwas diabolisch, denkt Peggy, als sie bemerkt, wie Bärbel ihm mit tränennassen Augen nachsieht.

„Ich muss endlich aus diesem Riesenstrampler raus“, murmelt Peggy. Entnervt steigt sie aus ihrem Anzug, knüllt ihn zusammen und wirft ihn in die Tonne. Dass im Reißverschluss ein nicht unbeträchtliches Büschel blondgelockter, Haare hängt, ist ihr egal. Hauptsache, Bärbel kriegt sich wieder ein.

Kapitel 8

„Oh, das tut mir leid, Peggy! Wie makaber ist das jetzt mit meinem Geschenk zum Valentinstag.“ Caras Augen unter dem schwarzen geraden Pony blicken besorgt zu ihr herüber. Perfekt umrahmt von Kajal und sorgsam gezogenen Augenbrauen erinnert ihr Augenaufschlag immer ein wenig an Bettie Page, die Stilikone aus den Fünfzigern. Rad an Rad schieben sie beide den Friedrichswall hinunter. Auch Caras Schritt ist schwer. Es liegt nicht an ihrer beachtlichen Polizeimontur. Der ungeklärte Tod Valentin Trackmanns hängt trotz wolkenlosem Himmel wie Blei in der Luft. Die Unerreichbarkeit ihres Bruders Wolfgang ebenso. Cara langt über das Gestänge der beiden Räder hinweg und streicht ihr tröstend über den Arm. Dann greift sie nach ihrer Hand und drückt sie. Peggys tut die kurze Berührung gut. Caras Griff fühlt sich trotz des frischen Frühlingswindes warm an.

„Deine Geschenke sind immer makaber, Cara. Makaber oder sexuell. Das ist ihr tiefstes Grundwesen“, erwiderte sie und lächelt mühsam. „Man könnte deine Art auch macara nennen!“

„Klingt wie ein Mode-Label“, erwidert Cara abgründig und setzt ihren Bettie-Blick auf. Offenbar ist ihre Freundin erleichtert, dass sie trotz des Todes ihres Vaters an ihrem gemeinsamen Schlagabtausch festhält. Lockere Sprüche sind Rettungsringe auf schwerer See. Sie halten sie oben, machen das Leben normal, selbst wenn es das nicht ist. Und so erwidert sie: „Ja, falls du in ferner Zukunft den Dienst quittierst und in eine wie auch immer geartete Freiberuflichkeit umsattelst, hast du schon mal einen Business-Namen.“

„Niemals!“, begehrt Cara auf. „Ich fühle mich sicher gebunden in meinem Job.“

Sicher gebunden? Peggy wirft ihr einen unwirschen Blick zu. Ihre Schwester Bärbel benutzt solche Begriffe inflationär am Küchentisch in aufgezwungenen Gesprächen, wenn es um ihre verkorkste Familienbeziehung geht.

„Wie geht es Wolfgang? Dem gestandenen Freelancer?“, versucht Cara das Thema auf eine unverfängliche Spur zu bringen, offenbar hat sie ihren Rückzug bemerkt. Vergeblich. Das Bleimeer zieht an ihr. Die wohlmeinenden Rettungsringe treiben davon.

„Nicht erreichbar“, seufzt sie niedergeschlagen.

„Das ist ja nichts Neues, oder?“ Wieder spürt sie Caras warme Hand auf ihrer.

„Leider. Du … Cara?“

„Ja?“, antwortet Cara.

„Wie lange dauert es, bis sie eine Leiche freigeben?“

Ihre Freundin antwortet prompt. „Sobald die Kollegys die Todesursache geklärt haben.“ Peggy muss wider Willen lächeln. Das ihre Freundin die Gesamtheit ihrer Kollegen so betitelt ist keiner ihrer üblichen Scherze, auch wenn es so klingt. Sie meint es ernst. Und Peggy hat sich inzwischen fast – im Gegensatz zu Caras „Kollegys“ – an diese Art des Genderns gewöhnt. In breiter Arbeitsfront wird Cara natürlich belächelt, was sie wiederum provoziert, es genau deshalb zu tun. Cara scheint Spannungszustände gern auszureizen, und im Gegensatz zu Caras Arbeit auf der Straße – wo das Neutralitätsgebot gegenüber dem Staat gilt – ist diese Art der Provokation vielleicht ein guter Ausgleich, um rebellisch zu bleiben, so vermutet es jedenfalls Peggy. „Und wie lange dauert so eine Freigabe im Normalfall?“, hakt sie nach und denkt sofort, wie absurd das klingt – Normalfall: Brandopfer.

„Naja, sie müssen über das Spurenbild erst einmal die Brandursache klären. Und manchmal – je nachdem, wann sie die Dinge, die sie da finden, einschicken und wie lange das kriminaltechnische Gutachten dann dauert – können durchaus ein paar Tage vergehen. Und dann muss jemand draufschauen und einschätzen, ob die Sachbeweise zusammen mit den Personalbeweisen ein schlüssiges Bild ergeben.“ Kurz hält sie inne. „Haben unsere Kollegys im wilden Osten denn nichts gefunden?“

Peggy schüttelt den Kopf. „Alles noch unklar. Sie haben durchsickern lassen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Ich habe die letzten Nächte so schlecht geschlafen.“

„Das ist offensichtlich, du siehst aus wie ein panisches Erdmännchen“, versucht Cara einen erneuten Rettungsring zu werfen.

Unfreiwillig muss Peggy lächeln. Die dunklen Schatten um ihre Augen sind wohl nicht zu übersehen. „Nicht unbedingt sexy, was?“, fragt sie.

„Meine Höhle steht dir immer offen“, erwiderte Cara freimütig. „Und damit meine ich ausschließlich meine Schlafkoje für Gäste“, fügt sie sicherheitshalber hinzu.

„Und was lässt dich glauben, dass ich ausgerechnet bei dir Ruhe finde?“

„Sicherheitsgefühle?“, erwidert Cara und streckt betont auffällig ihre schutzgepanzerten Brüste nach vorn.

Abermals lacht Peggy auf. Cara lässt es einfach nicht sein.

„Ich fühle mich nicht unsicher.“

„Okay, okay – ich bin ausschließlich nach deinem Äußeren gegangen. Es wirkt halt so. Ich kann nicht in dich reingucken.“

Cara schweigt, Peggy ebenfalls, und dann schieben sie eine Weile, ohne zu reden, ihre Räder nebeneinanderher.

„Das, was ich nicht in meinen Kopf kriege, ist das Bild von meinem Erzeuger, der sich im Februar in seine Laube verkriecht, die dann auch noch jemand anzündet.“

„Es gibt die skurrilsten Zufälle“, bemerkt Cara, und Peggy meint einen Beamtentonfall herauszuhören.

„Als hätte er kein Zuhause“, stellt sie tonlos fest.

„Hat er denn eins?“, hakt Cara nach.

„Na klar. Am Dreeke-Ring.“

„Gut, ich frag ja nur sicherheitshalber. Du erzählst nie was über ihn.“ Wieder schweigen sie eine Weile, bis Cara sich weiter vortastet: „Wann warst du denn da letzte Mal da?“

Peggy muss überlegen. „Irgendwann vor Corona“, erwidert sie unsicher.

„Also vor mehr als drei Jahren?“

„Mhm.“

Wieder streicht Cara ihr die Hand über die Lenkradstangen hinweg. Sie weiß von Peggys Unwillen, nach Hause zu fahren.

„Mach dir keine Vorwürfe“, versucht Cara sie zu trösten.

„Jetzt muss ich ja hin. Da führt kein Weg mehr dran vorbei“, seufzt Peggy.

„Das bleibt niemandem erspart“, bemerkt Cara ohne ihren üblichen Singsang und blickt geradeaus.

„So einen Scheißtod hat er nicht verdient. Egal, wie er war“, sagt Peggy. „Wieso bin ich null traurig?“

„Du bist unter Schock. Das ist normal.“

Peggy nickt.

„Da vorne muss ich dann“, sagt Cara und deutet auf das Verkehrsministerium. „Mein Dienst endet heute im Grünen mit Lyrik. Baumbesetzende Lyrik.“ Peggy nickt abwesend. Sie erreichen das hohe, gelbe Wangenheimpalais, vor dem sich Hunderte von Leinemasch-Rettern versammelt haben. Die Demo ist bereits in vollem Gang. „Also, falls du noch was loswerden musst …“

„Am besten alles“, erwidert Peggy, und Cara nickt. Peggy weiß, dass Cara weiß: Am liebsten hätte sie gar keine Familie. Vieles wäre leichter ohne das komplizierte Gespinst der Bedürfnisse. Die eine, die dauernd um Nähe bemüht, und der andere, der unerreichbar ist. Der Dritte – tot und beschlagnahmt. Gut, dass ihre Mutter in diesem verwickelten Gefüge nicht mehr mitmischt. Eine Belastung weniger. Peggy schickt intuitiv einen kurzen Blick nach oben und stellt sich ihre Mutter Linda in einem Himmel vor, an den sie selbst nicht glaubt. Ihr rascher Tod infolge eines geplatzten Aneurysmas im Gehirn hat sie wenigstens vor diesem Desaster bewahrt, beruhigt sie sich. Das war vor fast einem Vierteljahrhundert, als das Jahrtausend kippte. Peggy feierte gerade ihren achtzehnten Geburtstag samt der 2000, und nur knapp zwei Monate später wurde Linda schon beerdigt. Wenigstens diese Prozedur kannte sie schon; wenigstens eine hatten sie als Geschwistertrio schon vereint unter die Erde gebracht. Ihr Vater war der Zeremonie damals aus gesundheitlichen Gründen ferngeblieben. Der Schock war wohl zu groß. Einerseits war er zeitlebens ein Grant gewesen und anderseits hypersensibel, was die eigenen Bedürfnisse anging.

Mit einem resignierten Seufzen fischt Peggy ihr Handy aus der Tasche und checkt zum wiederholten Mal auf Instagram, ob Wolfgang vielleicht dort eine Direct Message an sie hinterlassen hatte. Aber nichts. Was sie findet, ist eine Handvoll sehr alter Beiträge, in denen er sonderbarerweise in der ersten Person Plural schreibt. Hier sehen wir …. Wir sind gerade im Elbtunnel … Wir wünschen uns …. Es klingt nicht glaubhaft nach einer realen weiteren Person. Eher hat Peggy den Verdacht, dass er sich mit der Wir-Form seine Einsamkeit vom Leibe postet. Da ist niemand sonst zu sehen. Weder auf den Fotos noch in seinem Leben. Die letzten Bilder sind ein paar kunstvolle Katzenfotos. Keine herzigen. Wolfs Kameraauge zeigt eine Vorliebe für struppige Streuner in Schwarz-weiß. Monate alt. Also weiterhin tote Hose. Ihr großer Bruder scheint sich unter dem Radar verkrochen zu haben. Seit Corona war er ohnehin immer unzugänglicher geworden.

„Wie gesagt, wenn du Tapetenwechsel brauchst …?“, unterbricht Cara ihre Gedanken.

Sie seufzt resigniert. „Jedwede Art von Wänden erschlägt mich im Moment. Aber danke für das Gratis-Flat-Angebot auf deiner Matratze.“

„Oder du kommst mit ins Camp, da ist vielleicht noch eine Astgabel für dich frei. Dann muss ich dich aber strengstens bewachen.“

„Gar nicht übel, die Vorstellung.“

Cara zwinkert. „Kannst du beides haben. Mein wachsames Auge und den Blick auf einen freien Himmel.“

Ihre beste Freundin versucht die Stimmung hochzuhalten, aber gegen das bleierne Meer in Peggy kommt sie trotz des Frühlingsblaus nicht an. „Streicht man von dem Wort Beisetzung das „i“, bleibt Besetzungübrig“, sinniert sie vor sich hin.

„Willst du mir damit was Bestimmtes sagen?“, erkundigt sich Cara.

„Keine Ahnung“, erwiderte Peggy, „ich versuche nur meine Gedanken zu beschäftigen. Du bist doch der Metaphern-Junkie. Nimm es als Rätsel. So was kriegst du ja sonst nie von mir.“ Sie darf sich nicht herunterziehen lassen, denkt sie, atmet tief ein und geht schneller.

Caras dunkle Augen mustern sie derweil; das Bettie-Page-Lächeln lungert in ihrem Gesicht und weicht dann einem ernsten Blick. „Ich eskortiere erst mal den Tross der grünen Weltenrettys über den Südschnellweg. Magst du nicht doch mitkommen?“, fragt Cara ein letztes Mal, aber Peggy schüttelt den Kopf. Die vielen Menschen sind ihr zu laut, zu intensiv. Unter anderen Umständen hätte sie sich die Chance niemals entgehen lassen, mit eintausend Fahrrad-Demonstranten über den abgesperrten Südschnellweg Hannovers zu radeln, zumal der eine atemberaubende Sicht auf die Ricklinger Kiesteiche verspricht. Ganz sicher hätte sie mit den Fridays-Kids in Tümpeltown im Chor Keinen Baum weiter! skandiert … hätte, hätte. In einem anderen Universum, denkt sie, in einem, in dem ihr Vater noch lebt. Aber so? Der bevorstehende Tod vieler Bäume, die von einer Straße gefressen werden, verschwindet hinter einem Nebel, fernab ihrer Seele. So ist das, denkt sie: Kaum stirbt ein Mensch, wird der Blick so klein und der Tote so groß. „Wir kriegen das zu dritt schon geregelt mit der Beerdigung“, erklärt sie so positiv, wie es geht. Und obwohl es heiter und pragmatisch klingen soll, gelingt es ihr nicht.

„Wusstest du eigentlich, dass Hurrikane mit einem weiblichen Namen mehr Todesfälle fordern?“, fragt Cara.

„Blödsinn“, erwidert Peggy und schielt auf eine Gruppe hüpfender und brüllender Frauen.

„Ohne Scheiß, glaub mir.“

„Cara, du willst mir doch nicht weismachen, dass Frauen aggressiver sind als Männer? Die weibliche Urgewalt? Sorry, aber so ein Eso-Scheiß passt nicht zu dir.“

„Mausi, das kommt auf den Blickwinkel an.“ In Caras braunen Augen blitzt es. Ihr Pony ist seit vorgestern frisch geschnitten und endet ziemlich weit oben. Das dunkle Funkeln kehrt zurück. Peggy kneift die Augen zusammen, und hinter ihren Schläfen zieht es. Sie will mich nur aufziehen, denkt sie, mich ablenken. Als sie sich die Stirn reibt und nicht antwortet, bohrt Cara weiter: „Überleg mal kurz: Wer vergibt die Namen?“

„Ist das wichtig?“

„Es ist grundlegend.“

„Irgendwelche Menschen“

„Eben.“

„Und wer befolgt Sturmwarnungen?“

„Irgendwelche anderen Menschen … Ach, Cara, klär mich auf, bitte, mein Schädel brummt.“ Sie hat keinen Nerv auf Rätselspiele.

„Gut“, lenkt Cara ein. „Also, die Auflösung lautet: Weibliche Namen werden von der Bevölkerung als weniger bedrohlich wahrgenommen. Deswegen ergreifen die Leute seltener Vorsichtsmaßnahmen bei Sturmwarnungen mit weiblichen Vornamen. Deutlich weniger als bei Männlichen. Haben Forschende in den USA rausgekriegt.“

„Krass.“

„Alles menschgemacht, Peggy. Kein Fitzelchen Esoterik.“

„Na, dann halte mal die grüne, diverse Urgewalt weiter in Schach“, murmelt Peggy, massiert sich die Schläfen und steigt aufs Rad, denn sie haben die Kreuzung vor dem Gebäude erreicht. Transparente, Schilder, Chöre. Fridays for Future, Parents for Future, Science for Future und Omas gegen rechts. Nur Peggy for Future fehlt heute. „Bis dann, Süße!“, verabschiedet sich Cara. „Wie gesagt, falls du ein Ohr oder ein Herz brauchst, ich hab viele davon, und alle stehen dir offen!“

Peggy schafft gerade noch ein letztes Lächeln. „Freedom for Peggy. Only today!“, ruft sie leidlich munter, winkt und tritt in die Pedale. Eine Last fällt plötzlich ab, und es wird leichter, je schneller sie radelt. Kurz vor der letzten Einbiegung übersieht sie das Rot und verursacht fast einen Zusammenstoß mit einem Käfer. Der hupenden Autofahrerin zeigt sie den Mittelfinger.

Wie sehr das Aufrechthalten ihrer Fassade sie erschöpft, merkt Peggy erst, als sie das Rad in den Keller trägt. In der Wohnung angekommen ist sie nur noch ein leerer Schwamm, der nach Schlaf statt nach Wasser schreit. Es ist 12 Uhr mittags, und sie fällt aufs Bett und in ein langes, traumloses Nichts.

Kapitel 9

1990

Noch immer lag der Hof im Nebel, noch immer war sie allein mit dem Spaten, träumend von einem silbernen Schild an ihrem künftigen Büro in einer fernen Zukunft. Mit unwirschem Brummen stieß Ida einen Dunsthauch in die kalte Morgenluft. Er verflog sofort. Flüchtig wie ihr Luftschloss. Im Elternhaus weiterzuträumen, lohnte sich nicht. Es blieb verschwendete Energie. Die brauchte sie dringend, um durchzuhalten, um bei ihrem Entschluss zu bleiben, um nicht an ihrer heimlich gefassten Entscheidung zu zweifeln, diese Siedlung für immer zu verlassen. Schnell. Über Nacht. Und ohne einen Blick zurück. Wenn sie wirklich ging, konnte sie nur noch nach vorn schauen. Wie Lot in der Bibel, Sodom und Gomorra im Rücken, oder Orpheus, der die Unterwelt verließ und seiner Versuchung, sich nach seiner Liebsten umzusehen, standhalten musste. Oder wie Odysseus, der sich festbinden ließ, um nicht am Gesang der Sirenen zugrunde zu gehen. Lot hatte es geschafft. Aber seine Frau nicht, sie erstarrte zur Salzsäule. Odysseus hatte es geschafft; seine selbstauferlegten Fesseln hielten, allein Orpheus war schwach geworden. Die Sehnsucht hatte ihn einen Blick zurück auf seine Liebste werfen lassen. Damit hatte er sie verloren. In diesen Geschichten mussten nur die Frauen dran glauben, dachte Ida. Lots Frau hatte noch nicht einmal einen Namen in der Bibel. Gesiegt hatten die Männer. Gottgleich. Sie musste stärker sein als alle drei zusammen.

Sie war erst siebzehn, und sie war eine junge Frau. Für sie gab es nur diesen einen Sprung. Die Kraft des Absprungs musste genügen, um all die Fäden zu zerreißen, die sie an ihre Vergangenheit banden. Sie konnte es sich nicht erlauben, schwach zu sein, durfte auf keinen Fall hinhören und musste all die Reste von Liebe, die noch an ihr klebten, abstreifen, um nie wieder zurück ins Netz dieser Spinne zu fallen. Dieses monströse, uralte, braune Geschöpf mit der schillernden Rune auf dem Rücken.

Ida stieß die Tür zur Diele auf und warf einen missbilligenden Blick auf die Zeitschrift, die aufgeschlagen unter der Garderobe lag. Mit einem Handstreich schlug sie den Annoncenteil zu. Auch nicht besser. Das Titelbild der Bauernschaft zierte ein Aquarell, oder genauer gesagt, eine wässrige Zeichnung. In Regenbogenfarben. Leicht angeschmutzt, als wäre der Pinsel verunreinigt gewesen. Eine Küste mit Felsen und Festung. Sie selbst hatte im Kunstunterricht schon bessere Sonnenuntergänge hinbekommen. Aber der Kitsch war eben aus Adolf Hitlers Pinsel geflossen, und nur deshalb hatte man dieses Bonbonbildchen auf das Cover gedruckt.

Sie runzelte die Stirn. Seit ein paar Tagen schon lag die Zeitschrift Aufmerksamkeit heischend in der Diele. Ihr Vater hatte sie aufgeschlagen, für sie zur Erinnerung, wegen der Begrüßungsannonce für den kleinen Neuling. Zwerg Nummer sieben, der in den nächsten Tagen kommen sollte. Man hatte Ida aufgefordert, einen angemessenen Text zu schreiben, so wie es in dieser Ausgabe in anderen Geburtsanzeigen schon geschehen war.

Ihrer Stiefmutter ging es nicht gut. Es war keine einfache Schwangerschaft; für solcherlei Dinge wie Zeilen-Verfassen fehlte ihr momentan die Kraft. Da noch nicht klar war, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden würde, der Name aber für beide Fälle schon feststand, sollte Ida zwei Versionen anfertigen. Man schätzte ihre redegewandte Art. Frauen war das ohnehin in die Wiege gelegt, aber ihr eben ganz besonders, so sagte man. Mann. Ob sie es merken würden, wenn Ida schlichtweg ihre eigene Anzeige von damals kopieren würde? Schließlich hatte ihre Stiefmutter sie nicht verfasst.

Ida lächelte müde bei diesem Gedanken. Es war ein Verslein gewesen, von Heinrich Anacker,