Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

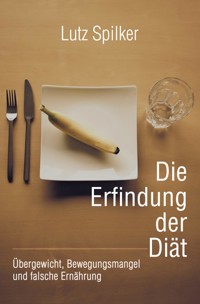

Warum braucht der Mensch eine Diät – und seit wann? Über Jahrtausende war Nahrung ein knappes Gut, heute ist sie im Übermaß verfügbar. Mit diesem Wandel trat eine neue Frage auf: Wie viel ist genug? Dieses Buch erzählt die Geschichte der Diät als kulturelle Erfindung. Es geht nicht um Rezepte oder Anleitungen, sondern um die Entwicklung einer Praxis, die zwischen Notwendigkeit und Inszenierung schwankt. Von antiken Heilkundigen über klösterliche Speiseordnungen bis zu modernen ›Crash-Kuren‹ zeigt sich ein Grundmuster: der Versuch, Körper und Maß zu disziplinieren – und zugleich das fortwährende Scheitern daran. Diäten offenbaren mehr als bloße Ernährungsgewohnheiten. Sie spiegeln gesellschaftliche Normen, ökonomische Interessen und individuelle Hoffnungen. Wer eine Diät beginnt, bewegt sich in einem Feld aus Selbstkontrolle, sozialem Druck und industrieller Verheißung. Die berühmte Formel »Friss die Hälfte« klingt simpel, doch hinter ihr verbergen sich komplexe Fragen nach Freiheit, Zwang und Identität. ›Die Erfindung der Diät‹ beleuchtet diesen vielschichtigen Zusammenhang: Warum ist das Versprechen der Gewichtsreduktion so wirkungsmächtig? Wieso hält sich der Jo-Jo-Effekt als stille Gegenmacht? Und was verrät uns die Diät über den Menschen, der mehr zu essen hat, als er braucht? Ein kluges Buch über ein alltägliches Phänomen – und über die Kultur, die es hervorgebracht hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Erfindung

der Diät

•

Übergewicht, Bewegungsmangel

und falsche Ernährung

Eine Betrachtung

von

Lutz Spilker

DIE ERFINDUNG Der DIÄT

ÜBERGEWICHT, BEWEGUNGSMANGEL UND FALSCHE ERNÄHRUNG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by Lutz Spilker

Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker

Verlag:

Lutz Spilker

Römerstraße 54

56130 Bad Ems

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den

Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der

Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Inhalt

Das Prinzip der Erfindung

Vorwort

Nahrung im Überfluss?

Die Jäger und Sammler und ihre natürliche Balance

Sesshaftwerdung und Vorratshaltung

Der Beginn der Ernährungslenkung

Von der Jagd zur Ernte

Nahrung als Machtfaktor

Disziplin am Vorrat

Kulturtechniken der Lagerung

Beginn der Knappheit durch Planung

Zwischen Fülle und Sorge

Antike Heilkunst

Diätetik als medizinisches Ordnungsprinzip

Das Gleichgewicht der Säfte

Hippokrates und die Schule von Kos

Die Diät als ärztliche Autorität

Galen und die Ausweitung der Diätetik

Die Diät als Kulturtechnik

Maß und Mitte

Erbe und Nachwirkung

Griechische Philosophien

Maßhalten als Tugend

Das Ideal der Mitte

Pythagoreer und die Ordnung des Lebens

Maß und Ethik bei Sokrates und Plato

Aristoteles und die Tugend der Mitte

Epikur und die Kunst des Genusses

Stoa und die Ordnung des Selbst

Maßhalten als kulturelles Leitbild

Das bleibende Echo

Römische Tafelkultur

Überfluss und Gegenreaktionen

Überfluss im Detail

Der kulinarische Überdruss

Gegenbewegungen: Philosophische Stimmen

Gesellschaftliche Regulierung

Einfachheit als Ideal

Tafelkultur und Diät

Askese im frühen Christentum

Fasten als spirituelle Diät

Fasten als Sprache des Glaubens

Fasten und innere Reinigung

Askese als Abgrenzung

Die Wüste als Lehrmeisterin

Fasten und Gemeinschaft

Körper und Geist im Widerstreit

Fasten als Vorläufer der Diät

Das Erbe der Askese

Klösterliche Speiseordnungen

Disziplin auf dem Teller

Maß und Mäßigung

Rhythmus und Regelmäßigkeit

Beschränkung und Auswahl

Die Bedeutung der Fastenzeiten

Ordnung als Ausdruck von Gemeinschaft

Zucht des Körpers – Pflege der Seele

Ein Spiegel der Zeit

Wirkung über die Klostermauern hinaus

Stimmen der Kirchenväter

Theologische Deutungen des Fastens

Mittelalterliche Klöster

Regeln, Rituale und Ernährungslenkung

Regelwerke als Grundlage der Ernährung

Rituale der Mahlzeiten

Heilkundige Dimension der Ernährung

Arbeit und Ernährung

Maßhalten und Gemeinschaft

Die Klöster als Labore der Ernährungsordnung

Renaissance der Ernährungslehre

Wissenschaftliche Ansätze und kulinarische Experimente

Wiederentdeckung antiker Quellen

Erste systematische Diäten

Kulinarische Experimente und Genuss

Diätetik als Verbindung von Wissenschaft und Alltag

Medizinische Beobachtung und Prävention

Soziale Dimension und Status

Renaissance als Brücke

Aufklärung und Vernunft

Die Geburt der modernen Diät

Vernunft und Ordnung

Frühzeitige Diätliteratur

Physiologie und chemisches Verständnis

Moralische Dimension der Diät

Gesellschaftliche Perspektive

Praktische Folgen

Rationalisierung als Fundament

Medizin im Mittelalter

Nahrungsregeln als Heilverfahren

Heilkunst zwischen Theorie und Praxis

Klösterliche Heilpraxis

Die Diät des Kranken

Geschmack, Lust und Abneigung

Nahrung als Spiegel der Gesellschaft

Heilkunst in den Städten

Die Grenzen des Wissens

Renaissance und Humanismus

Erste individuelle Lebensratgeber

Vom kollektiven zum individuellen Maßstab

Luigi Cornaro und die Kunst, lange zu leben

Der Körper als Projekt der Selbstgestaltung

Bücher für den Einzelnen – ein neuer Tonfall

Humanistische Bildung und körperliche Selbstsorge

Zwischen Heilkunst und Lebenskunst

›The Art of Living Long‹ (1594)

Frühe Kodifizierung einer Diätliteratur

Von der Erfahrung zur Regel

Der Ton einer neuen Literatur

Der Druck als Verstärker

Kodifizierung statt bloßer Empfehlung

Zwischen Askese und Weltlust

Wirkung und Nachhall

Eine Literaturgattung entsteht

Aufklärung und Vernunft

Ernährung zwischen Rationalität und Moral

Der Körper als vernünftig zu ordnendes System

Mäßigung als Tugend

Vernunft und Empfindsamkeit

Die Politisierung der Nahrung

Medizinische Ratgeber und philosophische Entwürfe

Diätetik als Lebenskunst

Genuss unter Beobachtung

Ernährung als Spiegel der Aufklärung

Industrialisierung und Ernährung

Essen zwischen Technik, Arbeit und Massenproduktion

Die Fabrik als neuer Taktgeber

Konservierung und Standardisierung

Arbeiterkost und bürgerliche Tafeln

Ernährung und Gesundheit – eine neue Problemstellung

Die Lebensreformbewegungen

Moralische Dimensionen der Industriekost

Die Geburt der modernen Diätdebatte

Ein Zwischenergebnis

Bürgerliche Esskultur

Maß und Ordnung im 18. Jahrhundert

Von der Üppigkeit zur Kontrolle

Tischkultur als Spiegel bürgerlicher Tugenden

Essen als Ausdruck von Vernunft

Die Bedeutung der Diätetik

Zwischen Einfachheit und Repräsentation

Moralische Dimensionen der Essgewohnheiten

Die Entstehung einer bürgerlichen Identität

Industrialisierung

Neue Kalorienfülle und erste Sorgen um das Gewicht

Die Abkehr von der Mangelwirtschaft

Zucker, Weißmehl und die süße Versuchung

Fleisch als Zeichen des Aufstiegs

Ein neuer Blick auf den Körper

Erste medizinische Warnungen

Bürgerliche Selbstdisziplin und Esskultur

Arbeiterklasse zwischen Hunger und Überfluss

Die ersten Diätvorschriften für das Gewicht

Ein neuer Lebensstil

Das 19. Jahrhundert

Schlankheit als Zeichen bürgerlicher Disziplin

Die Disziplin des Körpers als Spiegel der Gesellschaft

Von der Fülle zur Zucht

Die Geburt der ›bürgerlichen Tugendfigur‹

Medizin und Moral Hand in Hand

Gesellschaftliche Abgrenzung

Schlankheit als Kulturideal

Ein bleibendes Erbe

Frühe Diätbewegungen

Banting und die Popularisierung der Abmagerungskur

Der Handwerker als Diätpionier

Der Verzicht auf Brot, Bier und Kartoffeln

Ein Brief an die Öffentlichkeit

Die Geburt der Abmagerungskur

Reaktionen und Kritik

Banting als unfreiwilliger Prophet

Die tiefere Bedeutung

Ein Vermächtnis, das blieb

Medizinischer Blick

Kalorienberechnung und Stoffwechseltheorien

Der Körper als Brennofen

Die Geburt der Kalorie

Stoffwechsel als Schlüssel

Die Idee des Energiehaushalts

Zwischen Wissenschaft und Alltag

Kritik und Grenzen

Vom Labor zur Kultur

Die 1920er Jahre

Mode, Körperkult und Diät als Lifestyle

Schlankheit als Symbol der Moderne

Der männliche Körper im neuen Licht

Diät als Teil des Alltags

Kino, Glamour und öffentliche Vorbilder

Zwischen Befreiung und Zwang

Wissenschaft im Dienst der Mode

Tanz und Bewegung als Diät

Konsum und Kommerzialisierung

Ein Jahrzehnt der Vorbilder

Kriegszeiten

Mangelernährung und unfreiwillige Diäten

Der erste Einschnitt – Der Große Krieg

Der Alltag im Zweiten Weltkrieg

Ersatzprodukte und kreative Rezepte

Hunger als stille Waffe

Körperliche Folgen des Mangels

Schwarzmärkte und soziale Unterschiede

Psychologische Dimension

Nachwirkungen

Ein bitteres Erbe

Wohlstandskonflikte

Die Geburtsstunde der modernen Diät

Vom Hunger zum Zuviel

Schlankheit als Gegenentwurf

Die Diät als Produkt

Zwischen Lust und Disziplin

Die Erfindung der Lebensstil-Diät

Ein kulturelles Paradox

Nachkriegswohlstand

Kalorienüberfluss und erste Diätwellen

Der Triumph der Fülle

Kalorien als neue Währung

Erste Diätwellen

Der Widerspruch des Überflusses

Psychologie des Abnehmens

Erste Ratgeber und ihre Botschaften

Vom Überfluss zur Kontrolle

Die 1960er Jahre

Schlankheitsideal und mediale Verbreitung

Die Mode diktiert den Körper

Zeitschriften und das wachsende Diätbewusstsein

Film und Fernsehen als Verstärker

Diätprodukte und neue Geschäftsfelder

Körperkult und erste Fitnessbewegungen

Kritik und Gegenstimmen

Kommerzialisierung

Diätclubs, Programme und Abonnements

Die Geburt der Diätclubs

Programme als Lebenshilfe

Die Logik des Abonnements

Werbung und Öffentlichkeit

Von Amerika nach Europa

Kritik und Schattenseiten

Ein neues Selbstverständnis

Namen und Marken

Diäten im Gewand des Erfolges

Die Entdeckung der Abhängigkeit vom System

Konkurrenz belebt das Geschäft

Das Geschäft mit der Dauer

Produkte, die den Namen tragen

Die digitale Wende

Psychologische Raffinesse

Kritik und Widerspruch

Ein Geschäft mit der Hoffnung

Die 1980er Jahre

Light-Produkte und Fitnessbewegung

Der Siegeszug der Light-Produkte

Die Fitnesswelle rollt

Die Allianz von Industrie und Bewegung

Medien und Ikonen

Kritik und Ernüchterung

Das Vermächtnis der 1980er Jahre

Die süße Verheißung - Süßstoffe in den 1980er Jahren

Die 1990er Jahre

Low-Fat, Low-Carb und experimentelle Ansätze

Low-Fat – das Mantra der Leichtigkeit

Low-Carb – eine Gegenbewegung formiert sich

Die Experimentierfreude eines Jahrzehnts

Ein Spiegel gesellschaftlicher Spannungen

Übergang in eine neue Zeit

Digitales Zeitalter

Influencer, Online-Pläne und globale Trends

Die Geburt der Influencer

Von der Küche ins Studio

Zwischen Hoffnung und Kritik

Das neue Paradigma

Zukunft der Diät

Wohin sich die digitale Bühne entwickelt

Die neue Rolle der Influencer

Digitale Pläne – von der App zur künstlichen Intelligenz

Globale Trends – eine Welt der Gleichzeitigkeit

Zwischen Inspiration und Belastung

Die Diät als Kulturtechnik

Epilog

Stilblüten aus der Diät-Welt

Über den Autor

In dieser Reihe sind bisher erschienen

Das Erste, was man bei einer Abmagerungskur verliert,

ist die gute Laune.

Gert Fröbe

Karl Gerhart ›Gert‹ Fröbe (* 25. Februar 1913 in Oberplanitz bei Zwickau; † 5.

September 1988 in München) war ein deutscher Schauspieler. Fröbe gilt als einer der

bedeutendsten deutschen Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Er wirkte auch in vielen internationalen Produktionen mit. Berühmtheit erlangte der Schauspieler in der Rolle des Kindermörders in dem Krimiklassiker ›Es geschah am hellichten Tag‹ von 1958 und als Schurke Auric Goldfinger im Film James Bond 007 – ›Goldfinger‹ von 1964.

Das Prinzip der Erfindung

Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.

Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.

Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.

Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.

Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.

Eine Erfindung ist keine Entdeckung.

Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.

Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.

Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.

Vorwort

Diäten gehören zu den Phänomenen, die uns auf den ersten Blick schlicht und alltäglich erscheinen – ein Menüplan, ein Verzicht, ein zeitlich begrenztes Ritual. Doch schon die scheinbare Selbstverständlichkeit weckt Fragen: Seit wann bedarf der Mensch einer Diät? Warum scheint er, der über Millionen Jahre hinweg mit dem auszukommen wusste, was ihm die Natur gerade bot, heute ganze Systeme entwickeln zu müssen, um das richtige Maß zu finden?

Der Begriff ›Diät‹ verweist sprachlich auf eine Lebensweise, nicht bloß auf Einschränkung. In seiner ursprünglichen Bedeutung schwingt eine Haltung mit, die weit mehr umfasst als Kalorien und Tabellen. Es geht um Ordnung, um Maß, um eine Art kultureller Grammatik des Essens. Gerade darin zeigt sich die eigentliche Spannung: Diäten versprechen Kontrolle und Balance, doch sie offenbaren zugleich die Unfähigkeit, beides selbstverständlich zu leben.

Die Geschichte der Diät ist eine Geschichte der Sesshaftwerdung, des Überflusses und der wachsenden Distanz zwischen Bedarf und Begehren. Sie reicht von medizinischen Vorschriften antiker Heilkundiger bis zu den Schlagzeilen moderner Illustrierten, die im Monatsrhythmus eine neue ›Formel‹ anbieten. Immer wieder tritt dabei ein Grundmuster hervor: Hoffnung, Disziplin, Scheitern, Wiederholung. Wer eine Diät beginnt, tritt nicht selten in einen Kreislauf ein, der ebenso psychologisch wie physiologisch wirkt – ein Kreislauf, der zur Kulturtechnik geworden ist.

Dieses Buch versteht sich nicht als Ratgeber. Es will nicht den zehnten Tipp geben, wie man schneller, gesünder oder nachhaltiger Gewicht verliert. Vielmehr geht es darum, den Blick zu schärfen: Welche Bedürfnisse, Ängste und Ideale haben die Diät hervorgebracht? Welche sozialen Rollen schreibt sie vor, und welche Versprechen hält sie bereit? Worin liegt die eigentliche Faszination, sich selbst zu zügeln – und warum ist der Rückfall beinahe ebenso zuverlässig wie der Aufbruch?

Die folgenden Kapitel laden dazu ein, der ›Erfindung der Diät‹ nachzuspüren – einer Erfindung, die ebenso von Notwendigkeit wie von Inszenierung lebt. Nicht alles, was wir essen, ist Nahrung. Nicht alles, was wir weglassen, ist Verzicht. Und nicht alles, was wir Diät nennen, ist tatsächlich eine.

Nahrung im Überfluss?

Die Jäger und Sammler und ihre natürliche Balance

Die Vorstellung von Diäten, wie wir sie heute kennen, wäre für den frühen Menschen ein befremdliches Gedankenspiel gewesen. In der Welt der Jäger und Sammler war Nahrung kein Problem der Wahl, sondern des Augenblicks, kein Überfluss, sondern ein stetiger Kreislauf von Finden, Erbeuten, Verarbeiten und Verzehren. Der Gedanke, man könne sich freiwillig einschränken, um Gewicht zu verlieren oder aus gesundheitlichen Gründen bestimmte Speisen meiden, war schlicht unvorstellbar. Stattdessen lebte der Mensch in einer natürlichen Balance, die aus den Bedingungen seiner Umwelt erwuchs und die über Jahrtausende hinweg erstaunlich stabil blieb.

Überfluss, im modernen Sinn verstanden, existierte nicht. Nahrung war vorhanden – oft reichlich in bestimmten Jahreszeiten, karg in anderen –, doch nie so allgegenwärtig, dass sie gedankenlos konsumiert werden konnte. Diese Rhythmik des Mangels und der Fülle bestimmte den Stoffwechsel ebenso wie die sozialen Gewohnheiten. Wer im Sommer Früchte im Übermaß fand, wusste, dass die Zeit der Knappheit folgen würde. Wer im Herbst jagdbares Wild erlegte, war sich bewusst, dass nicht jede Jagd gelingen würde. Der Körper selbst wurde zu einem Speicher, der solche Zyklen überbrücken konnte.

Interessant ist dabei, dass archäologische Funde kaum Anzeichen für Fettleibigkeit in prähistorischen Gesellschaften zeigen. Die berühmte Venusfiguren – kleine Statuetten mit ausgeprägten Körperformen – sind weniger als Abbildungen des Alltäglichen zu deuten, sondern vielmehr als Symbole für Fruchtbarkeit, Überleben und den Wunsch nach Fülle in einer Welt der Ungewissheit. Sie spiegeln nicht den Standardkörper der damaligen Menschen, sondern eine Projektion des Mangels, eine Hoffnung auf das, was selten war: Nahrung im Überfluss.

Die Ernährungsweise jener Zeit war vielfältig, wenn auch von äußeren Faktoren bestimmt. In den Savannen Afrikas bestand sie aus Wurzeln, Samen, Beeren, kleineren Tieren und gelegentlich erlegtem Großwild. An Küsten lebte der Mensch von Fischen, Muscheln und Meeresalgen. In nördlicheren Regionen dominierten saisonale Pflanzen und Jagdbeute. Diese Anpassungsfähigkeit war ein entscheidender Vorteil: Der Homo sapiens konnte sich in unterschiedlichsten Landschaften behaupten, weil er nicht festgelegt war, sondern stets das nahm, was die Umgebung bot.

Dabei war Bewegung nicht Mittel zum Zweck, sondern Lebensnotwendigkeit. Wer Nahrung suchte, musste weite Strecken zurücklegen, klettern, graben, jagen, sammeln. Der Energieverbrauch lag weit über dem, was der moderne Mensch in seinem Alltag benötigt. Körpergewicht war also nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, sondern das Resultat von Angebot, Aufwand und Erfolg. So regelte sich die Balance von selbst: Kalorienaufnahme und -verbrauch standen in einem Verhältnis, das den Körper auf natürliche Weise in Form hielt.

Das Fehlen eines ständigen Überflusses hatte noch eine weitere Folge. Essen war selten mit Schuld oder Scham verbunden. Es war ein Akt des Überlebens, des Teilens, des Feierns, wenn es die Umstände erlaubten. Wer Beeren fand, brachte sie in den Kreis der Gruppe. Wer ein Tier erlegte, teilte es mit allen. Die soziale Dimension des Essens stand über der individuellen. Nahrung war Gemeinschaftsstoff, nicht Privileg oder Konsumgut.

Dass der Mensch im Gleichgewicht mit seiner Ernährung lebte, darf allerdings nicht idealisiert werden. Mangelperioden führten zu Unterernährung, Krankheiten und manchmal zu Hungersnöten. Der Körper reagierte auf solche Engpässe mit Anpassungen, die bis heute nachwirken: der Fähigkeit, Fettreserven anzulegen, die Speicherung von Energie, die hormonelle Regulierung des Hungergefühls. Diese Überlebensmechanismen, die einst das Dasein sicherten, stehen in einer modernen Welt, in der Nahrung jederzeit verfügbar ist, im Widerspruch zu ihrer ursprünglichen Funktion. Was einst nützlich war, wird nun zum Problem.

Gerade dieser Kontrast macht die Ursprünge interessant. Die prähistorische Balance beruhte nicht auf Regeln, sondern auf Notwendigkeit. Sie war keine bewusste Entscheidung, sondern ein Zustand, der sich aus der Umwelt ergab. Der frühe Mensch musste keine Kalorien zählen, keine Zutatenlisten lesen, keine Programme befolgen. Sein Körper war eingebunden in den Rhythmus der Natur, und diese bestimmte das Maß.

Die Frage, ob es Nahrung im Überfluss gab, lässt sich also zweischichtig beantworten. Kurzfristig ja – etwa bei einer erfolgreichen Jagd oder in Zeiten reicher Ernte von Wildpflanzen. Doch dieser Überfluss war immer begrenzt, ein Höhepunkt in einem Zyklus, kein Dauerzustand. Der Vorrat hielt nicht ewig, und Kühlmöglichkeiten oder Konservierungsverfahren standen nur in sehr einfacher Form zur Verfügung. Trocknen, Räuchern oder Lagern in kühlen Höhlen verlängerte zwar die Haltbarkeit, doch das Prinzip der Allzeitverfügbarkeit, das den modernen Überfluss kennzeichnet, war fremd.

Wenn man diese Lebensweise mit den heutigen Essgewohnheiten vergleicht, offenbart sich eine paradoxe Umkehrung: Früher musste der Mensch Energie investieren, um Nahrung zu bekommen. Heute muss er Energie investieren, um überschüssige Kalorien wieder loszuwerden. Das Laufen, Sammeln, Jagen wurde ersetzt durch Fitnessprogramme, Diätpläne und Ernährungsratgeber. Wo einst die Natur die Regeln setzte, herrscht nun der Mensch über sich selbst – und scheitert nicht selten an diesem Anspruch.

Die Balance der Jäger und Sammler bestand nicht nur im Gleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und -verbrauch, sondern auch im Verhältnis zur Umwelt. Nahrung war kein abstraktes Gut, sondern Teil einer ökologischen Ordnung. Beeren wurden nicht wahllos gepflückt, sondern dort, wo sie wuchsen. Tiere wurden gejagt, aber nicht im Übermaß, da übermäßige Jagd das Überleben der Gruppe gefährdet hätte. Dieses implizite Maßhalten war weniger moralisch begründet als schlicht überlebensnotwendig.

Heute, da Diäten als Disziplinierungsprogramme dienen, wirkt der Blick zurück fast wie eine stille Mahnung: Balance entsteht nicht durch Vorschriften, sondern durch Eingebundenheit. Wer die Umwelt in ihrem Rhythmus achtet, erhält eine Art natürliche Diät, ohne dass sie als solche benannt werden müsste.

Die Jäger und Sammler lebten in einer Welt ohne Diäten, aber nicht ohne Regeln. Diese Regeln waren ungeschrieben, sie lagen in den Jahreszeiten, in den Landschaften, in den Erfolgen und Misserfolgen der Suche nach Nahrung. Wer sie missachtete, riskierte das Überleben. Wer sie befolgte, konnte bestehen. In diesem Sinn ist ihre Geschichte der Ursprung eines Gleichgewichts, das wir in unserer modernen Welt neu zu erfinden suchen.

Sesshaftwerdung und Vorratshaltung

Der Beginn der Ernährungslenkung

Die Geschichte der Ernährung ist eng verknüpft mit dem größten Umbruch der Menschheitsgeschichte: der Sesshaftwerdung. Während die Jahrtausende zuvor von einem ständigen Unterwegssein geprägt waren, von der Suche nach Wild, Beeren, Nüssen oder Knollen, veränderte sich mit der Entscheidung, an einem Ort zu bleiben, nicht nur der Alltag – auch das Verhältnis zur Nahrung nahm eine völlig neue Gestalt an. Aus dem spontanen Ernten und Jagen wurde ein Planen, Verwalten und zunehmend auch Regulieren. Nahrung war nicht mehr bloß das, was die Natur gerade bereithielt. Nahrung wurde zum Gegenstand menschlicher Organisation.

Mit der Sesshaftwerdung begann die Vorratshaltung, und diese schuf zugleich den Keim für etwas, das man mit Recht als die erste Ernährungslenkung bezeichnen kann. Wer Vorräte besaß, musste entscheiden, wie sie aufgeteilt, wann sie verbraucht und wie sie gesichert wurden. Zum ersten Mal trat damit eine Form von Kontrolle auf, die nicht aus der Natur, sondern aus der menschlichen Gemeinschaft selbst erwuchs. Nahrung war nicht länger ein vergängliches Geschenk, sondern eine Ressource, die bewahrt und verteilt werden konnte.

Von der Jagd zur Ernte

Die nomadischen Gruppen kannten keine Vorräte, die über wenige Tage hinausgingen. Trocknen, Räuchern oder Fermentieren waren frühe Techniken, die eine gewisse Haltbarkeit schufen, doch sie blieben in der Regel begrenzt. Mit dem Ackerbau änderte sich die Perspektive radikal: Körner konnten gelagert, in Tonkrügen oder Gruben verstaut werden, um Wochen, Monate und sogar Jahre überdauern zu können. Damit wuchs nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Verantwortung.

Die Jäger und Sammler kannten keinen Wintervorrat im heutigen Sinn, denn sie folgten den Jahreszeiten. Wer sesshaft wurde, musste dagegen antizipieren: Was wird im Winter fehlen? Welche Pflanzen tragen verlässlich? Wie schützt man die Körner vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Dieben? Fragen dieser Art waren völlig neu. Mit ihnen begann das Nachdenken über Nahrung nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über die Zeit hinweg.

Nahrung als Machtfaktor

Wo Vorräte entstanden, da entstand auch Ungleichheit. Während eine Beerenhandvoll im Wald sofort zwischen allen geteilt wurde, konnte ein Speicher voller Getreide von wenigen kontrolliert werden. Nahrung bekam Gewicht als soziales Instrument. Sie wurde verknüpft mit Rechten, Pflichten und Hierarchien. Wer Vorräte verwaltete, hatte Macht – über das Überleben der anderen, über das Gleichgewicht einer Gemeinschaft.

In dieser neuen Ordnung begann die Ernährungslenkung: Man aß nicht mehr einfach das, was gerade vor Augen war. Man musste sich beschränken, um die Zukunft nicht zu gefährden. Ein Vorrat stellte die Gemeinschaft vor die Aufgabe, Regeln zu finden – und damit auch vor die Notwendigkeit, Verzicht einzuüben. Die erste Diät, wenn man so will, bestand darin, weniger zu essen, als man vielleicht wollte, um für Notzeiten gerüstet zu sein.

Disziplin am Vorrat

Die Kontrolle über Vorräte führte zu neuen Tugenden und Zwängen zugleich. Disziplin wurde zum Schlüssel. Nicht nur für das Bewahren der Nahrung, sondern auch für das eigene Verhalten. Der Überfluss, so selten er war, konnte gefährlich werden. Denn wer zu viel aß, minderte den Vorrat für die Gemeinschaft. Damit begann eine neue Form der Verantwortung, die über das eigene Maß hinausreichte.

Während nomadische Gruppen ihren Energiehaushalt durch Bewegung, Jagd und Suche regulierten, entstand in den Siedlungen eine andere Art der Regulierung: das Gebot, sich an Absprachen und Regeln zu halten. Nahrung wurde vergesellschaftet, und aus der Gemeinschaft heraus wurde gelenkt, was man aß und was nicht.

Kulturtechniken der Lagerung