1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

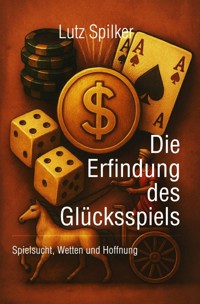

Glücksspiel ist so alt wie der menschliche Wunsch, dem Zufall eine Bedeutung abzuringen. Schon in der Antike warfen Menschen Knochen, Steine oder Muscheln, um Schicksal, Entscheidung oder Hoffnung zu befragen. Doch aus Spiel und Wagnis wurde bald eine eigene Kultur – eine, die das Risiko zivilisierte und zugleich den Traum vom schnellen Gewinn nährte. Was als beiläufiges Vergnügen begann, entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Phänomen von erstaunlicher Beständigkeit. Dieses Buch geht der Frage nach, wann das Spiel auf Glück zu einer Erfindung im kulturellen Sinn wurde – und was Menschen dazu brachte, ihm Orte, Regeln und Institutionen zu schaffen. Vom venezianischen Ridotto über Pferdewetten bis zu modernen Spielbanken und Online-Casinos: überall zeigt sich das alte Muster von Versuchung, Hoffnung und Berechnung. Glücksspiel ist weniger ein Spiegel der Gier als ein Echo des Glaubens, dass Zufall sich zähmen lässt. ›Die Erfindung des Glücksspiels‹ untersucht nicht nur die Entwicklung eines sozialen Rituals, sondern auch die tieferen Schichten menschlicher Erwartung. Denn wo Menschen wetten, verhandeln sie mit der Unsicherheit des Lebens – und glauben für einen Moment, sie ließe sich besiegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die Erfindung

des Glücksspiels

•

Spielsucht, Wetten und Hoffnung

Eine Betrachtung

von

Lutz Spilker

DIE ERFINDUNG DES GLÜCKSSPIELS

SPIELSUCHT, WETTEN UND HOFFNUNG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by Lutz Spilker

Teile des Buchtextes wurden unter Zuhilfenahme von KI-Tools erstellt.

Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker

Das Cover und die internen Illustrationen wurden mithilfe von generativer KI erstellt.

Verlag:

Lutz Spilker

Römerstraße 54

56130 Bad Ems

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den

Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der

Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Inhalt

Das Prinzip der Erfindung

Vorwort

Der Wurf der Knochen

Ursprung des Zufalls

Zwischen Spiel und Schicksal

Der Versuch, das Unverfügbare zu zähmen

Der Knochen als Gedächtnis des Spiels

Vom Los zum Spiel

Der Augenblick des Fallens

Das Orakel und das Spiel

Wenn Götter entscheiden

Das göttliche Los

Die Götter und das Spiel

Die göttliche Unsicherheit

Wenn Zufall Gerechtigkeit ersetzt

Die Sprache der Zeichen

Vom göttlichen Zufall zum göttlichen Spiel

Vom Ritual zum Vergnügen

Der Moment der Profanisierung

Würfel und Macht

Glücksspiel in Ägypten, Indien und Rom

Das Spiel als Spiegel des Kosmos

Das Spiel als Schicksal

Das Spiel als Spiegel der Gesellschaft

Zwischen Kult und Kontrolle

Das Risiko der Legionen

Soldaten, Wetten und Beute

Verbot und Versuchung

Glücksspiel in der Spätantike und im Mittelalter

Das Spiel des Schicksals

Fortuna als kulturelle Figur

Die Göttin mit dem Rad

Vom Kult zur Metapher

Fortuna und das Spiel

Renaissance einer alten Göttin

Fortuna und das moderne Denken

Die Rückkehr der Laune

Wetten und Handel

Die Geburt des kalkulierten Risikos

Vom Wurf des Würfels zum Wurf des Loses

Risiko als Denkform

Die Berechnung des Ungewissen

Fortuna wird zur Formel

Zwischen Markt und Moral

Das Wagnis als Tugend

Die Vermessung der Zukunft

Der Preis des Wissens

Der kalkulierte Traum

Il Ridotto in Venedig

Die Geburt eines öffentlichen Spielpalastes (1638)

Ein Raum, der mehr war als Stein

Rituale im Seidenkleid

Zwischen Moral und Macht

Ein Haus voller Geschichten

Die langsame Schließung des Vorhangs

Ein Vermächtnis aus Kerzenlicht

Der höfische Zufall

Glücksspiel und Standesbewusstsein

Ein Spiel für jene, die nicht arbeiten

Bühne der kalkulierten Leichtigkeit

Wien und die andere Note höfischer Eleganz

Der Zufall als gesellschaftlicher Richter

Exzesse hinter goldenen Türen

Masken ohne Karneval

Ende einer Welt – Beginn einer anderen

Moral und Mathematik

Die Erfindung der Wahrscheinlichkeit

Die Spielbank als Bühne

Architektur und Atmosphäre des Risikos

Alles wird kanalisiert.

Es ist kein Zufall.

Der Glanz kam später.

Er wurde dafür gebaut.

Das Volk spielt

Lotterien und der Traum vom sozialen Aufstieg

Denn das Motiv war viel tiefer: Es ging – und geht – um Sehnsucht.

Die Realität war komplizierter.

Der Spieler als Typus

Von Dostojewski bis Stefan Zweig

Das Roulette wird zum Ritual des Glaubens ohne Heil.

Vielleicht ist das der leise Unterton seiner Prosa: Der Spieler ist überall.

Beide aber fassen denselben Schatten: den des Menschen, der nicht loslassen kann.

Der Zufall im Labor

Psychologie des Gewinnens und Verlierens

Doch der Zufall denkt nicht.

Die industrielle Versuchung

Automaten, Zahlen und Systeme

Der Reiz der berechenbaren Unschärfe

Der erste mechanische Verführer

Zahlen als Verführer und Verräter

Systeme – die Architektur des Selbstbetrugs

Die Stille hinter den Lichtern

Zwischen Maschine und Mythos

Die Sucht nach Kontrolle

Pathologie des Spieltriebs

Der Mensch und seine Ungewissheit

Der schleichende Verlust der Distanz

Wenn Hoffnung sich in Notwendigkeit verwandelt

Das paradoxe Bündnis: Kontrolle und Kontrollverlust

Scham – der stille Begleiter der Kontrolle

Das fragile Versprechen der Befreiung

Der leise Abschied von der Freiheit

Das Wetten als Weltanschauung

Risiko im 20. Jahrhundert

Die Mathematik der Zuversicht

Weltwirtschaft und Wagemut

Das Wagnis als Staatsräson

Der Spieler im Maschinenzeitalter

Das Wetten im Alltag

Mediale Reize, private Hoffnungen

Die Theorie der Risiken und die Praxis des Lebens

Ein Jahrhundert, das setzte – und setzte weiter

Der digitale Croupier

Online-Casinos und virtuelle Währungen

Glück per Klick

Die virtuelle Münze – eine Wette auf Absicht

Glück, Einsicht und der flüchtige Klick

Algorithmus und Sehnsucht

Wenn die Grenze verschwindet

Daten, Algorithmen und Zufall

Das Spiel im Zeitalter der Berechnung

Der Blick hinter die Schattenwand

Wenn Glück berechnet werden soll

Maschinen, die Zufall vortäuschen

Daten als Spiegel des Spielers

Die stille Macht der Prognose

Zwischen Statistik und Schicksal

Das Ende der Berechenbarkeit?

Der Spieler in uns

Anthropologische Konstanten des Risikos

Vom Überleben zum Verlangen

Das Glühen des Zufalls in der Biologie

Rituale des Unsicheren

Das organisierte Risiko des Alltags

Warum der Sieg berauscht

Die andere Seite

Das Erbe in uns

Hoffnung auf Gewinn

Psychologie des Möglichen

Sehnsucht nach dem Unwahrscheinlichen

Der Reiz der Möglichkeit, nicht des Ergebnisses

Hoffnung als kulturelle Praxis

Zwischen Kontrolle und Hingabe

Das Mögliche als Verheißung

Ein letzter Gedanke

Das Ende des Zufalls?

Glücksspiel in einer entzauberten Welt

Nachspiel

Die Erfindung als Spiegel des Menschen

Über den Autor

In dieser Reihe sind bisher erschienen

Glücksspiel ist das Kind der Habsucht,

der Bruder der Sittenlosigkeit

und der Vater des Unheils.

George Washington

George Washington (* 22. Februar 1732 auf dem Gutshof Wakefield (auch Pope’s Plantation genannt) im Westmoreland County, Kolonie Virginia; † 14. Dezember 1799 auf Mount Vernon, Virginia) war von 1789 bis 1797 der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Prinzip der Erfindung

Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.

Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.

Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.

Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.

Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.

Eine Erfindung ist keine Entdeckung.

Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.

Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.

Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.

Vorwort

Glücksspiel ist eine merkwürdige Erfindung. Es ist zugleich leicht und schwer, banal und tiefsinnig, oberflächlich in seiner Geste – und doch von beträchtlicher Schwere in seiner Bedeutung. Wer spielt, weiß um die Wahrscheinlichkeit des Verlustes, und spielt dennoch. Dieser Widerspruch ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer uralten Spannung zwischen Zufall und Kontrolle, zwischen Schicksal und Berechnung, zwischen Hoffnung und Erkenntnis.

Schon in frühesten Zeiten legten Menschen das eigene Geschick in die Hände des Zufalls. Sie warfen Würfel, Stäbchen, Muscheln oder Tierknochen – nicht, um zu gewinnen, sondern um zu wissen. Der Zufall war nicht bloß ein Spiel, er war ein Medium. Ein Mittel, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Erst viel später wurde aus dieser kultischen Geste ein kalkuliertes Vergnügen, das man ›Glücksspiel‹ nannte – und mit Regeln versah. So begann eine Kulturgeschichte, die weniger vom Spiel handelt als vom Menschen, der in ihm nach Bestätigung sucht: Bestätigung, dass der Zufall auf seiner Seite stehen könnte.

Die Geschichte des Glücksspiels ist daher auch die Geschichte einer subtilen Verlagerung – vom religiösen Deuten zum rationalen Setzen, vom Orakel zum Einsatz. In ihr begegnen sich Weltanschauung und Wahrscheinlichkeit, Verheißung und Verlust. Wer sich dieser Geschichte nähert, begibt sich auf ein Feld, in dem sich ökonomische, psychologische und symbolische Dimensionen überlagern. Glücksspiel ist hier nicht bloß eine Praxis, sondern ein kulturelles Prisma, durch das sich das Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Unsicherheit brechen lässt.

Dieses Buch versucht, jene Erfindung freizulegen, die das Spiel in die Sphäre des Glücks überführte – und den Menschen in jene eigentümliche Lage versetzte, sein Schicksal nicht nur zu erfahren, sondern es zu riskieren.

Der Wurf der Knochen

Ursprung des Zufalls

Archaische Spiele des Loses und ihre kultische Bedeutung in frühen Gesellschaften

Bevor der Mensch begann, den Zufall zu berechnen, begegnete er ihm – schweigend, ehrfürchtig, manchmal furchtsam. Lange bevor Würfel aus Elfenbein in römischen Tavernen klackerten, griffen Jäger und Sammler zu Tierknochen, warfen sie auf den Boden und lasen darin Spuren des Schicksals. Der Zufall war damals kein Spiel, sondern eine Erscheinung. Er trat aus der Welt hervor, wie ein Atemzug der Götter, und jeder Wurf war ein Versuch, ihn zu deuten.

Die ersten Knochen, die geworfen wurden, gehörten nicht dem Vergnügen, sondern dem Bedürfnis nach Orientierung. Sie waren Schenkelknochen kleiner Tiere – Astragale, rundlich, asymmetrisch, geeignet, auf verschiedene Weisen zu fallen. Ihre Form machte sie zu frühen Instrumenten des Unvorhersehbaren. Man fand sie in Gräbern, in Opferstätten, in den Resten von Feuerstellen. Wer sie warf, wollte wissen, ob die Jagd gelingen, ob der Regen kommen, ob das Kind überleben würde. Das Spiel mit dem Zufall begann als Dialog mit der Unsicherheit.

In diesen Handlungen spiegelt sich ein menschlicher Grundzug: das Bedürfnis, das Unberechenbare in eine Sprache zu übersetzen. Der Zufall wurde nicht als Abweichung von der Ordnung verstanden, sondern als deren Stimme. Wenn der Knochen fiel, war dies kein Ergebnis, sondern eine Offenbarung. Man befragte die Dinge, und sie antworteten – unverständlich vielleicht, aber doch auf ihre Weise verbindlich.

Zwischen Spiel und Schicksal

Dass aus diesem ernsten Ritus später ein Spiel wurde, liegt weniger an einem Bruch als an einer Verschiebung der Bedeutung. Der Mensch, der einst fragte, begann irgendwann, zu wetten. Er ersetzte die göttliche Stimme durch die eigene Erwartung. Der Wurf blieb, doch der Adressat wechselte. Statt den Willen einer höheren Macht zu erfahren, wollte man nun den Ausgang vorhersagen – und vielleicht, ganz leise, ihn beeinflussen.

Diese Verschiebung ist kulturgeschichtlich bedeutsam. Sie markiert den Übergang vom Deuten zum Spielen, vom Schicksal zum Risiko. Der Zufall, der einst heilig war, wurde profanisiert. Aus der Offenbarung wurde ein Reiz. Man könnte sagen, der Mensch begann, den Zufall zu reizen, ihn herauszufordern, statt ihn zu befragen. Ein subtiler, aber folgenreicher Schritt.

Archäologische Funde belegen, dass Astragalspiele über Jahrtausende hinweg in unterschiedlichen Kulturen praktiziert wurden – in Mesopotamien, in Ägypten, in China, in den Anden. Die Formen unterscheiden sich, die Geste bleibt dieselbe. Man wirft, man wartet, man schaut. In dieser scheinbar simplen Abfolge steckt eine tiefe anthropologische Konstante: das Verlangen nach Spannung. Jedes Werfen enthält das kurze Zittern der Erwartung – einen Moment zwischen Ordnung und Chaos, in dem alles möglich scheint.