Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mundo Marketing

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Hayit Sachbuch

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Alles begann mit der Suche nach einem Foto von Dr. Carl Lüderitz, dem Arzt und Erstbeschreiber der Peristaltik, einem lebenswichtigen Vorgang, der den Tranport der Nahrung durch den Darm ermöglicht. Herausgekommen ist die Geschichte der Familie Lüderitz - von 1700 bis in die Gegenwart. Zwei Jahre lang haben sich die drei Professoren Paul Enck, Gunther Mai und Michael Schemann auf die Spuren ihrer „Lüdis" begeben, haben unzählige Dokumente gesammelt und tausende Akten gesichtet. Erinnerungen von Carls Vater Carl Adolph, die Bilder seiner Schwester Elisabeth oder sein eigenes Harz-Reisetagebuch sind nur einige Fundstücke, die bei ihrer Recherche zutage kamen und wertvolle Informationen lieferten. Ein Foto von Carl wurde nicht gefunden, aber ein gemaltes Porträt. Entstanden ist eine Familienchronik aus drei Jahrhunderten - eingebettet in den historischen Kontext jener Zeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 455

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Genealogie der Familie Lüderitz

Genealogie der Familie Lüderitz

Hayit Sachbuch

Prof. Dr. Paul Enck

Prof. Dr. Gunther Mai

Prof. Dr. Michael Schemann

Die Familie Lüderitz

Geschichte und Geschichten aus drei Jahrhunderten

Hayit, Köln

Gendergerechte Formulierung Aus Gründen einer einfacheren Sprache und einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch auf die Nennung verschiedener Geschlechter verzichtet. Wir distanzieren uns aber ausdrücklich von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen, auch im sprachlichen Umgang, und möchten deshalb darauf hinweisen, dass die überwiegende Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Impressum

AutorenProf. Dr. Paul EnckProf. Dr. Gunther MaiProf. Dr. Michael Schemann

Herausgeber Ertay Hayit, M.A.

Lektorin Ute Hayit

Gesamtproduktion Mundo Marketing GmbH, Köln

1. Auflage, Köln 2021

© copyright 2021, Mundo Marketing GmbH, Köln

Alle Rechte vorbehalten All rights reserved

Printausgabe: ISBN 978-3-87322-296-0E-Book PDF: ISBN 978-3-87322-297-7E-Book ePub: ISBN 978-3-87322-298-4E-Book mobi: ISBN 978-3-87322-299-1

Hayit Medien, eine Unit der Mundo Marketing GmbHTel.: 02 21 / 999 846 40, [email protected], www.hayit.de

Autoren

Paul Enck Forschungsleiter in der Klinik für Innere Medizin VI des Universitätsklinikums Tübingen bis 2020. Mehr als 500 wissenschaftliche Publikationen im Bereich Medizin und Psychologie (350 in PUBMED) seit 1982, zumeist englischsprachig, in den letzten fünf Jahren etwa 100 populärwissenschaftliche und journalistische Beiträge zu verschiedenen aktuellen medizinisch-psychologischen Themen (Placebo-Forschung, Darm-Hirn-Interaktion, Zwillingsforschung), zumeist in Englisch, ungezählte Auftritte in Medien (TV, Radio, Internet in Deutschland und im englischsprachigen Ausland), zuletzt Veröffentlichung eines populärwissenschaftlichen Buches (Darm an Hirn, Herder/Freiburg 2017, auch als Hörbuch, ab Juni 2019 als Taschenbuch).

Gunther Mai Emeritierter Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Erfurt, Autor von knapp 100 Aufsatzpublikationen, 10 Monographien, Herausgabe und Mitherausgabe von 10 Büchern seit 1976. Für seine Aufsätze zum Konzept der „Agrarischen Transition“, das er in die wissenschaftliche Diskussion einführte, wurde er ausgezeichnet mit dem Preis der Fritz-Thyssenstiftung für sozialwissenschaftliche Aufsätze 2007, 2. Platz. Sein Buch über die Weimarer Republik wurde 2011 ins Italienische übersetzt.

Michael Schemann Ordinarius für Humanbiologie an der Technischen Universität München. Mehr als 200 zumeist englischsprachige Publikationen (in PUBMED) zu verschiedenen Themen im Bereich Neurophysiologie des Magen-Darm-Traktes. Viele Auftritte in Medien, zuletzt gemeinsam mit Paul Enck und Thomas Frieling Veröffentlichung eines Fachbuches (Neurogastroenterologie, DeGruyter 2017) sowie eines populärwissenschaftlichen Buches (Darm an Hirn, Herder/Freiburg 2017, auch als Hörbuch, ab Juni 2019 als Taschenbuch) mit einer verkauften Auflage von über 10.000 Exemplaren.

Prolog: Eine Biografie sucht sich ihre Autoren

Die folgende Geschichte haben wir uns nicht ausgesucht. Sie hat sich uns ausgesucht und das kam so: Einer von uns (Michael Schemann) suchte für einen Vortrag ein Foto von Dr. Carl Lüderitz und dem englischen Wissenschaftler James Ritchie. Er rief am 4. August 2018 einen der anderen Autoren (Paul Enck) an, der allzu salopp meinte, das könne nicht so schwierig sein. Nach Stunden der Recherche nach Ritchie im Internet kam eine frustrierte Mail zurück: kein Ergebnis! Und der andere, Carl Lüderitz aus Jena? Kein Eintrag in Wikipedia und bis auf einige wenige Publikationen keinerlei Informationen zu seiner Herkunft, seinem Werdegang, seiner Arbeit und seinem Leben.

Nur in einem Punkt gab es die Gewissheit, dass Dr. Carl Ferdinand Lüderitz der Erstbeschreiber der Peristaltik, einem lebenswichtigen Vorgang, der den Transport der Nahrung durch den Darm ermöglicht (1): Nerven in der Darmwand steuern, dass der Darminhalt vorwärtsbewegt wird und nicht steckenbleibt – solange der Darm gesund ist.

Was als Suche nach einem Foto begann, steigerte sich schnell – nachdem wir den Wohnort Berlin gefunden hatten – zu einer Recherche über die Herkunftsfamilie und deren Nachkommen. Im Zusammenhang mit dem Aufspüren eines Bruders von Carl – Hermann Lüderitz, um die Jahrhundertwende Konsul des Deutschen Reiches in Marokko –, fanden wir den dringend benötigten Historiker (Gunther Mai), der uns vor dilettantischen historischen Einordnungen und allzu vielen Spekulationen bewahren sollte.

Seitdem rekonstruieren wir drei mit wechselnder Intensität, aber auf hohem Niveau die Familiengeschichte der „Lüdis“ von 1700 bis in die Gegenwart. Dabei haben wir mehr als hundert Personen identifiziert, die in der einen oder anderen Weise mit Carl Lüderitz verbandelt sind, namentlich genannt in der Genealogie. Tausend und mehr Dokumente und Urkunden haben wir gesammelt und 10.000 Akten – digital oder analog – durchsucht.

Viele, aber nicht alle Personen tauchen in dieser Sammlung von Geschichten, die nicht immer in chronologischer Reihenfolge erzählt sind, auf. Manche beschränken sich auf eine Generation, viele sind generationenübergreifend. Alle sind so dicht wie möglich an der Realität, soweit sich diese aus Akten rekonstruieren lässt. Wo Fiktion ins Spiel kommt, ist diese gekennzeichnet.

Erst wenn man die Vergangenheit mit der Gegenwart in Beziehung bringen kann, entstehen Geschichten, davor ist es (nur) Geschichte. Leben bekommt Geschichte erst, wenn die Genealogie mit Dingen angefüllt ist, die die Zeit überlebt haben, wie Briefe, Tagebücher oder Fotos. Davor ist es nur ein Haufen Papier. („Hört, hört!“, lässt der Historiker verlauten, „und wer sorgt dafür, dass sie die Zeit überleben? Wir, die Historiker und Archivare.“). Und damit sie die Zeit überleben und Geschichten erzählen können, müssen sie hinterlassen werden; jemand muss sie sammeln und des Aufbewahrens für würdig befinden, und sei es nur in einem Schuhkarton oder auf dem Dachboden. Solche Beispiele werden in einigen Kapiteln beschrieben wie z.B. die Erinnerungen von Carls Vater Carl Adolph, die Bilder seiner Schwester Elisabeth oder sein eigenes Harz-Reisetagebuch.

Ein Foto von Carl Lüderitz haben wir immer noch nicht, dafür aber ein gemaltes Portrait. Eine Freundin meinte, dass wir, hätten wir schneller ein Foto gefunden, vermutlich nicht so weit und tief und lange gegraben hätten. Es ist so: Wir haben uns die Geschichte nicht ausgesucht, sie hat uns gesucht und gefunden.

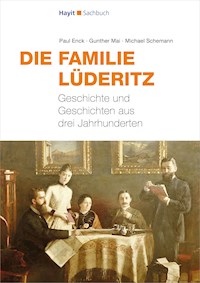

Titelbild: Von Elisabeth Poppe-Lüderitz, der Schwester von Carl Lüderitz 1888 gemalte Familienszene mit der Malerin (stehend), Mutter Lucie geb. Neider, daneben ihr ältester Sohn Albert, links sitzend der jüngste Sohn Hermann und rechts Dr. Carl Lüderitz

DIE SUCHE BEGINNT: CARL LÜDERITZ UND SEINE GESCHWISTER

1 Wissenschaftler und Armenarzt: Dr. Carl Ferdinand Lüderitz

Wenn man es genau betrachtet, war Dr. Carl Ferdinand Lüderitz der erste richtige Akademiker in einer Kaufmannsfamilie – auch wenn sein Urgroßvater und ein Großonkel Theologie studiert hatten. Dies ist insofern bedeutsam, als es zeigt, dass seine Eltern den Wunsch gehabt haben müssen, ihren Kindern etwas Besseres zu bieten. Das traf zumindest auf die drei Söhne zu, wobei der ältere, Albert, in die Fußstapfen der Vorväter trat und Bankkaufmann wurde. Dabei brachte er es bis in die Reichsbank und zum Kaiserlichen Bankrat. Für die Tochter war ein anderer Weg vorgesehen, aber auch der lässt dieses Motiv erkennen.

Bild 1-1: Stadtplan von Berlin aus dem Jahr 1811 mit dem Eckhaus Markgrafenstraße 74 / Zimmerstraße 31 (roter Pfeil), dem Wohnhaus der Lüderitz-Familie 1820 – 1875 (Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus-104308

Kindheit, Schule, Studium

Carl wurde am 14. Februar 1854 in Berlin geboren und am 17. März in der Jerusalemkirche getauft. Eine seiner Taufpatinnen war Alma Lüderitz geb. Tarnovius aus Stettin, verheiratet mit Theobald Carl Albert, einem Bruder von Carls Vater. Als zweite Patin fungierte ein Fräulein Therese Doussin (im Taufeintrag Toussaint) zu Schönweide. Ihr begegnen wir später noch einmal, da sie einen Bruder der Mutter Lucie heiratet (–> Kapitel 14).

Seit 1820 lebte die Familie Lüderitz im eigenen Haus im Zentrum Berlins, heute Berlin-Mitte: Friedrichstadt, Markgrafenstraße 74 / Ecke Zimmerstraße 31. Zur Schule war es ein Fußweg von 400 m, zum französischen Dom weniger als 1000 m, bis zum Berliner Stadtschloss nur 2000 m – man wohnte im Herzen der Stadt. Das hatte seinen Grund: Die Familie zählte zur französischen (Hugenotten-)Gemeinde. Die Hugenotten hatten in diesem Teil der Stadt ihr kulturelles und ökonomisches Zentrum, hatten Siedlungs-, Bau- und Gewerbefreiheit und Privilegien und ein Recht auf kulturelle Identität gewährt bekommen. Das Haus war 1776 errichtet worden und gehörte damit zur barocken Erstbebauung in diesem Teil der Stadt. Es wurde 1881 abgerissen und durch ein größeres Haus mit mehr Etagen ersetzt, aber zu dieser Zeit wohnte die Familie Lüderitz schon an einem anderen Ort.

Carl und später sein jüngerer Bruder Hermann besuchten das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium „um die Ecke“. Dieses war 1811 aus der Königlichen Realschule entstanden und eine Gründung des Pietisten Johann Julius Hecker aus dem Jahr 1747. Die Schule wurde zum führenden humanistischen Gymnasium in Preußen. Die Liste heute noch bekannter Schüler, wie z. B. Reichskanzler Otto von Bismarck, und Lehrer, wie z. B. „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn, war lang. Das Gymnasium zählte 1500 Schüler, als Carl 1866 einer von ihnen wurde.

Über Carls Schulleistungen weiß man wenig, lediglich seine gesammelten Deutschaufsätze mit Noten zwischen sehr gut und mittelmäßig sind uns bekannt. An diesen kann es nicht gelegen haben, dass er im Sommer 1869 ein Semester wiederholen musste. Das war in der Obersekunda, also zwei Jahre vor dem Abitur, das er im Februar 1872 ablegte. Der Oberprimaner Carl erhielt im November 1871 einen Schulpreis für eine „feierliche Rede“ zum Reformationsfest, wie die Schulchronik vermerkt. Einer späteren (1910) eigenen Aussage zufolge (2) hätte er gern ein künstlerisch-musisches Fach studiert. Aus der gleichen Quelle wissen wir, dass er leidlich Klavier spielte und durchaus ein Händchen für das Zeichnen hatte, wenngleich nicht das Talent seiner Schwester Elisabeth. Aber sein Vetter Hermann Nothnagel, sein großes akademisches Vorbild, hatte ihn letztendlich davon überzeugt, Medizin zu studieren.

Am 6. April 1872 schrieb sich Carl an der 1809 gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin ein. Zwei Jahre später wechselte er nach Jena, wohin sein Vetter Hermann auf den Lehrstuhl für Physiologie berufen worden war. Zwischen den ersten zwei Semestern in Berlin und der Fortsetzung des Studiums in Jena unternahm Carl eine Reise durch den Harz (–> Kapitel 13).

Seine Familie muss ihn finanziell unterstützt haben, da für Studium, Promotion und Habilitation laut Statut der Universität Jena von 1883 Gebühren zu entrichten waren. Das Studium der Medizin in Jena kostete bei Erstimmatrikulation 21 Mark und 15 Mark für Veteranen (ehemalige Soldaten der Einigungskriege). Das Geld wurde verwendet für: Universitätshaupthalle, Philosophische Fakultät, Bibliothek, Kollegienkirche, Landkrankenhaus, Kollegienhauskasse. Darüber hinaus mussten einige Lehrveranstaltungen als Honorar für den Professor bezahlt werden. Auch die Promotion mit einer klinischen Arbeit über die progressive Muskelatrophie (3) zum Doktor der Medizin und Chirurgie am 25. April 1876 kostete mehrere hundert Mark (von der Kaufkraft her etwa 1600 Euro nach heutigem Wert). Die anschließende Habilitation war ebenfalls mit nicht näher bezeichneten Kosten verbunden.

Folgende Lehrveranstaltungen mussten an der Universität Jena im Fach Medizin belegt werden: Enzyklopädie und Methodologie, Naturgeschichte und Botanik, Chemie und Pharmazie, Anatomie, Physiologie und Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Medizin.

Vorlesungen über die medizinischen Wissenschaften waren: Allgemeine und besondere Pathologie, Semiotik, Arzneimittellehre, Formulare, allgemeine und besondere Therapie, Chirurgie, Verbandslehre, Ophthalmologie, Entbindungskunst, Klinik, Tierarzneikunde, Staatsarzneikunde.

Carl richtete am 17. Mai 1880 an die Medizinische Fakultät in Jena das Gesuch, sich als Privatdozent für das Fach Innere Medizin habilitieren zu dürfen. Der Anatom Wilhelm Müller (1832 – 1909) erstellte das positive Gutachten zur Habilitationsschrift. Die öffentliche Verteidigung erfolgte zur Zufriedenheit der Fakultät am 11. Juni 1880. Mit Schreiben des Großherzoglich Sächsischen Staatsministeriums wurde am 29. Juni 1880 die Genehmigung der Habilitation an der Medizinischen Fakultät für das Fach Innere Medizin erteilt. Vom Wintersemester 1880/81 bis einschließlich Wintersemester 1881/82 hielt Carl als Privatdozent Lehrveranstaltungen ab. Im Jahre 1882 verließ Carl Jena und ging zurück nach Berlin, als auch Nothnagel Jena den Rücken kehrte, um einen Ruf in Wien anzunehmen.

Militärdienst und ärztliche Ausbildung

Bevor wir Carl nach Berlin folgen, ein paar Anmerkungen zum Militärdienst und zur klinischen ärztlichen Ausbildung, wie sie 1882 und sicherlich nicht nur in Jena üblich waren.

Im Jahr 1877 betrug die Wehrpflicht in der Regel drei Jahre. Als Einjährig-Freiwilliger war seine Pflichtzeit auf ein Jahr begrenzt. Carl meldete sich nach dem Staatsexamen zum Militärdienst. In seinem kurzen Lebenslauf am Ende der Habilitation (4) erwähnte er, dass er „ein Jahr hindurch seinen militairischen Pflichten Genüge geleistet“ habe. Die Einjährig-Freiwillige Militärzeit setzte ausreichende Geldmittel voraus, da Unterkunft und Ausstattung selbst finanziert werden mussten. Darüber hinaus musste der Anwärter die Mittlere Reife (Sekundarreife) an einem Gymnasium oder einer Mittelschule erworben haben. Aus diesem Grund wurde das Examen der Mittleren Reife lange Zeit als „das Einjährige“ bezeichnet.

Als Freiwilliger konnte man sich die Waffengattung aussuchen. Da Carl erst nach seiner Militärzeit im April 1878 die Stelle des Assistenzarztes an der Landesanstalt Jena antrat, muss ihn die Familie weiterhin unterstützt haben.

Carl wurde Assistenzarzt (cand. med. Hilfsarzt) an der Medizinischen Klinik unter Direktor Hermann Nothnagel (1841 – 1905) in Jena (SS 1878 bis WS 1881/82) und wohnte in der Bachgasse 417 – 418. Dies war gleichzeitig die Adresse der Grossherzoglichen Landes Heil-, Irren- und Pflegeanstalten und somit vermutlich seine Dienstwohnung. Nothnagel war dort der Lehrstuhlinhaber für Physiologie und Direktor der Medizinischen Klinik.

„In den Jahren 1788-91 wurden die zu Beginn der 80er Jahre auf dem Gelände in der Bachstraße [zu Carls Zeiten: Bachgasse] ... gegründeten Privatkliniken in eine aus Staatsmitteln finanzierte Einrichtung, das Medicinisch-Chirurgisch-Klinische Institut, umgewandelt. 1803 errichtete die Stadt Jena ein Krankenhaus ... in das jeder Landesangehörige gegen Erstattung der Verpflegungskosten aufgenommen werden konnte ... Hatten die Jenaer Medizinstudenten um 1800 die Kranken überwiegend noch in ihren Wohnungen zu besuchen und zu behandeln, setzte sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die stationäre Betreuung mehr und mehr durch. Die Bettenzahl ... stieg allein zwischen 1880 und 1900 von 279 auf 539“ (5).

Gegen Ende seiner Ausbildung übernahm Carl im September 1876 die Praxisvertretung von Albert Nothnagel. Der Vater von Hermann Nothnagel war Dorfarzt (Wundarzt) in Alt-Lietzegöricke, einem kleinen Ort auf der östlichen Oderseite (Stare Łysogórki, heute Polen). Hermann Nothnagel schrieb am 1. Oktober 1876 in einem Brief an seinen Freund Dr. Schröder: „... und dann hatte sich mein alter Papa zum ersten Male seit 38 Jahren aus seiner Praxis auf 8 Tage losgemacht, und zwar ohne Sorgen, weil Karl Lüderitz ihn vertrat (ja, so weit ist der schon!)“ (2).

Zwischen Wissenschaft und Armenmedizin

Wissenschaftler haben eine spezifische Sicht auf diese Welt, also eine eher wissenschaftlich-verengte Perspektive. Carls Wissenschaft war das Erste, was wir wahrgenommen haben, als wir seine Fährte aufnahmen und anfingen, nach ihm zu suchen. Neben der gelegentlich zitierten Arbeit (1) gab es weitere Arbeiten zum Thema Darmmotorik, aber auch Arbeiten zur Mikrobiologie (Bakterien) und zur Kreislaufphysiologie. Jedoch wurden diese zehn Jahre und später nach seinem Umzug nach Berlin publiziert, also nach 1889. Das heißt, jedenfalls nach heutigem Standard, dass die Daten erst in der Zeit in Berlin erhoben wurden, und das wiederum, dass sie aus einem experimentell ausgestatteten Forschungslabor stammen müssen und nicht aus dem Hinterzimmer einer Arztpraxis. In der Tat trugen einige dieser Arbeiten den Vermerk „Aus dem physiologischen Institut zu Berlin“ und „Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin“, allerdings – anders als heutige Praxis – mit Carl Lüderitz als einzigem Autor. Bei einigen Arbeiten war auch „Dr. Carl Lüderitz, praktischer Arzt in Berlin“ vermerkt.

Bild 1-2: Foto vom Eingangsbereich der Jenaer Landeskrankenanstalten vor 1910 mit Blick auf die Medizinische Klinik (Quelle: unbekannter Fotograf; zur Verfügung gestellt von Frank Döbert, Jena)

Naheliegend war es, zunächst die Institute und deren Archive zu kontaktieren, so auch das Archiv der heutigen Humboldt-Universität. Immerhin handelt es sich um das Hygiene-Institut des Robert Koch (1843 – 1910), der 1885 nach Berlin berufen worden war, und um den Lehrstuhl des Physiologen Johannes Gad (1842 – 1926). Beide waren akademische Größen jener Zeit, deren Namen noch heute Klang haben. Insbesondere das Robert-Koch-Institut, das aus dem 1891 gegründeten und nicht zur Universität gehörigen Königlich Preußischen Institut für Infektionskrankheiten entstanden war und von Robert Koch geleitet wurde, hat alle Aktivitäten rund um das Institut penibel dokumentiert. Zum Abschied von der Universität wurde Robert Koch 1891 ein Album mit Fotos aller Mitarbeiter des Instituts überreicht. Carl Lüderitz war nicht darunter (6). In den Annalen des Gad-Instituts fand sich ebenfalls kein Hinweis auf einen Mitarbeiter Carl Lüderitz, auch wenn Lüderitz ihm in einer Arbeit für die Unterstützung dankte und Gad in einer eigenen Arbeit Lüderitz zitierte. Auch das Archiv der Universität und das Institut für Geschichte der Medizin an der Universität kannten ihn nicht.

Also packten wir das Problem von der anderen Seite an und suchten in Berlin den praktischen Arzt Dr. Carl Lüderitz im Jahr 1882. Hierbei lernten wir – zumindest die Nicht-Historiker – zum ersten Mal den Nutzen der historischen Adressbücher kennen, zumal sie, wie in Berlin, seit 1819 Jahr für Jahr herausgegeben wurden und inzwischen alle digital zur Verfügung stehen.

Carl war ab 1882 schnell und mit fast jährlich wechselnden Adressen im Süden der Stadt gefunden, bis er 1890 am Mariannenplatz 8 im Stadtteil Luisenstadt (heute: Kreuzberg) eine dauerhafte Bleibe für seine Praxis fand. Hier blieb er bis 1907 als „Lüderitz, C., Dr. med., prakt. Arzt etc., SO Mariannenplatz 8, 8 - 9, 4 - 5“. Letztere Angaben, so der Eintrag im Adressbuch von Berlin, bezogen sich auf die täglichen Sprechzeiten.

Bild 1-3: Wohnung und Praxis (Grundriss) am Mariannenplatz 8, Erdgeschoss aus dem Jahr 1864; (Abdruck mit freudlicher Genehmigung der Bauaktenkammer Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin vom 19.10.2020). Die Aufteilung der Räumlichkeiten in Praxis, Privat- und Personalbereich ist natürlich hypothetisch.

Das Haus gehörte zeitweilig zum Diakonissenhaus Bethanien, das gegenüber der Praxis ein Krankenhaus betrieb.

In den ersten zehn Jahren seiner Berliner Zeit finden wir Carl gelegentlich als Vortragenden und Zuhörer auf wissenschaftlichen Kongressen in Berlin. Immerhin wurde er auf einer Sitzung der „Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe von 1889“ – wobei es um Untersuchungen über die Zersetzung von Eiweiß durch anaerobe Spaltpilze ging – von Marcel Nencki (1847 – 1901) ausdrücklich erwähnt. Der polnische Chemiker und Arzt, der zu dieser Zeit im schweizerischen Bern forschte, dankte ihm für die Überlassung der Bakterienstämme, die Carl entdeckt hatte. Einige dieser zu den Clostridien zählenden Bakterienstämme (Bact.liquefaciens-parvus, B.radiatus, B.solidus, B.spinosus) waren seinerzeit mit der Namenserweiterung Lüderitzii versehen.

Nach 1892 endete Carls Engagement in der Wissenschaft abrupt, vollständig und endgültig. Wir können nur mutmaßen, dass er sich zehn Jahre Zeit gegeben hatte, um eine akademische Position zu erlangen. Vermutlich hat er deswegen „gratis“ an den universitären Instituten gearbeitet, sich möglicherweise auch Laborzugang und -zeit erkauft in der Hoffnung, mit solchen Vorleistungen eine Chance zu bekommen. Warum es am Ende nicht geklappt hat, kann auch nur vermutet werden.

Hier ein paar Ideen:

Er hätte mit Nothnagel nach Wien gehen sollen, aber er wollte nach Berlin zu seiner Familie.

Er hätte nach Wien gewollt, aber Nothnagel konnte ihn nicht mitnehmen.

Er hätte mehr und früher experimentieren und schreiben müssen, um den Erwartungen gerecht zu werden, aber er musste seinen Lebensunterhalt verdienen.

Er war am Ende doch mehr Arzt als Wissenschaftler, wollte Patienten sehen und nicht Labortiere.

Er war seinem großen Vorbild Nothnagel nicht gewachsen und hat dies eingesehen.

Es steckte am Ende gar eine Frau dahinter, dass er zurück nach Berlin gehen wollte.

Es könnte sein, dass ihm schon zu der Zeit bewusst war, dass der ehrenvolle Titel eines „Sanitätsrathes“ Publikationen voraussetzte und seine Veröffentlichungen diesem Zwecke dienten.

Die Überraschung kam diesmal nicht beim systematischen Suchen, sondern beim Surfen im Netz. Irgendwann tauchte der Name „Carl Lüderitz“ nicht nur im Einwohner- und Straßenverzeichnis der Berliner Adressbücher auf, sondern auch auf den amtlichen Seiten. Dort fanden wir „Dr. med. Carl Lüderitz“ als amtlich bestellten Armenarzt, und das nicht nur in einem Jahr, sondern fast in seiner gesamten Berliner Zeit von 1883 bis 1903. Er war auch als Säuglingsarzt registriert und Vertreter der Ärzteschaft in der Armenkommission, die die Aufgaben der Armenärzte und deren Verteilung regelte. Die Armenärzte waren in einem Verein organisiert, der sich um ihre Belange kümmerte (7).

Bild 1-4: Die zu den Armenarzt-Bezirken Nr. 84, 93-97 in der Luisenstadt („jenseits des Kanals“) des Dr. Carl Lüderitz im Jahr 1890 gehörenden Straßenzüge (rechts) zwischen Mariannenplatz (Praxis: blauer Punkt) und Görlitzer Bahnhof, projiziert auf einen Stadtplan von 1893 (Quelle: Beilage zum Berliner Adressbuch, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-1-2482696)

Berlin hatte 1885 etwa 1,3 Millionen Einwohner. Die Stadt war unterteilt in 326 Armenarzt-Bezirke in den verschiedenen Stadtteilen, die von insgesamt 63 Armenärzten betreut wurden. Hinzu kam eine Reihe von Spezialärzten (Augenärzte, Kinderärzte), die nur gelegentlich konsultiert wurden. Diese Armenarzt-Bezirke hatten unterschiedliche Einwohnerzahlen, je nach Dichte der armen Bevölkerung. Im Norden war diese größer als im Süden der Stadt. In Moabit und Wedding beispielsweise war ein Armenarzt für etwa 10.000 Einwohner zuständig. In der Luisenstadt, dem heutigen Kreuzberg, oder im Bezirk Friedrichstadt, der heutigen „Mitte“, entfielen bis zu 50.000 Einwohner auf einen Armenarzt. Im Mittel waren es, wie bei Carl, etwa 20.000 Menschen. Insgesamt gab es – ausweislich der Sozialstatistik jener Jahre – etwa 45.000 „Hausarme“ (3,8 % der Bevölkerung; 1878 waren es noch 35.000 gewesen), die von den Armenärzten betreut wurden. Nicht mitgerechnet waren die in Armenhäusern lebenden Personen. Damit entfielen auf jeden Armenarzt im Mittel etwa 700 Patienten. Carls Revier waren 1885 und in den nachfolgenden Jahren die Bezirke 84 und 93–97 mit insgesamt 19.800 Einwohnern (–> Bild 1-4).

---------

Ein Armenarzt behandelte üblicherweise Prostituierte, von denen es in Berlin um 1900 ca. 20.000 gab, an Sommerdiarrhöe leidende Kinder infolge verdorbener Milch, Waisenhaus-Pfleglinge, Leiden aufgrund schlechter Luft oder Schimmelpilzbildung in überhitzten Mietskasernen, Schwindsüchtige und Geschlechtskranke. Zu seinen Patienten zählten aber auch Obdachlose, Arbeitslose und generell Menschen ohne Krankenversicherung (Anfang 1900 noch 85 % der Bevölkerung). Er war zuständig für deren Medikamentenverordnungen, Krankschreibungen und Krankenhauseinweisungen. Dazu mussten Armenärzte eine morgendliche Sprechstunde, üblich von 8.00 bis 9.00 Uhr, einrichten und für Patienten ansprechbar sein. Darüber hinaus hatte der Armenarzt Ratgeberfunktion in Sachen Hygiene und Krankmeldungen; damit verbunden war eine Überwachungsaufgabe mit entsprechender Meldepflicht. Ein Armenarzt wurde – laut Ausschreibung der Stelle im Gemeindeblatt und Bewerbung durch den Arzt – von der Armenverwaltung des jeweiligen Bezirks eingestellt und erhielt ein Einkommen. Die Amtszeit eines Armenarztes betrug in der Regel drei Jahre mit der Möglichkeit der Wiederwahl. Manche waren wie Carl 20 Jahre und länger als Armenarzt tätig, andere sind nach nur einem Jahr ausgestiegen. Die Ausgaben für Gehälter aller Armenärzte betrugen in Berlin für das Jahr 1888 insgesamt 82.290 RM (8). Sowohl das Budget als auch die Anzahl der Armenärzte war zwei Jahre zuvor (1886) erhöht worden. Aus diesem Budget wurden 1885 bis 1888 die 63 Armenärzte bezahlt, d. h. deren Jahresgehalt betrug um die 1300 RM. Dies entsprach dem Durchschnittsgehalt eines technischen Angestellten in der Industrie und war dem eines angestellten Arztes durchaus gleichwertig. Die mehr als 100 Ärzte des Gewerkschaftskrankenvereins erhielten als Durchschnittsgehalt 1400 Mark, Berufsanfänger aber deutlich weniger. Nach anderen Quellen lag das Anfangsgehalt eines Assistenzarztes mit 1200 Mark deutlich unter dem des Armenarztes (9). Davon konnte ein Mensch zu jener Zeit offenbar leben, wahrscheinlich sogar eine Familie gründen und ernähren.

---------

Ob sich Carls Situation verbesserte, als er am 18. Dezember 1899 zum Sanitätsrat ernannt wurde, wissen wir nicht. Sicher half es ihm, Privatliquidationen zu erzielen. Der nichtakademische Titel wurde vom preußischen Gesundheitsministerium (korrekt: Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten) für mindestens 20-jährige Verdienste im öffentlichen Gesundheitswesen verliehen.

Die Akte des Ministeriums für die Jahre 1898 bis 1899 10 gibt Auskunft. Von den ca. 2500 Ärzten im Berlin des Jahres 1898 trugen 25 den Titel „Sanitätsrath“, davon wiederum ein geringer Teil den des „Geheimen Sanitätsrathes“. Vorschlagsrecht hatten Ministerialbeamte, aber auch Gemeindevorsteher und andere Amtspersonen konnten Vorschläge einreichen.

Die Vorschlagsliste des Ministeriums ging dann zwecks sozialer Überprüfung als Erstes an den Polizeipräsidenten in Berlin. Dabei wollte man vor allem ermitteln, ob der Arzt bereit war, die damit verbundenen 300 Mark „Stempelgeld“ zu bezahlen. Bereits die preußische Bürokratie ließ sich diese als privat angesehenen Privilegien offenbar gern bezahlen und erhob deftige Gebühren. Zum Vergleich: Das war in jenen Jahren ein Viertel des Jahresgehaltes eines Armenarztes und 5 % seines Jahreseinkommens.

Dazu war nicht jeder Arzt bereit oder in der Lage. In einem Schreiben des Polizeipräsidenten an den Minister schilderte dieser, dass die Erkundungen manchmal von der örtlichen Schutzpolizei durchgeführt worden seien, was den einen oder anderen „Auserwählten“ erbost habe.

Das Einschalten des Polizeipräsidenten hatte aber sicherlich noch einen anderen Hintergrund: Im Falle von Dr. Lüderitz schrieb der Polizeipräsident am 15. Februar 1898:

„Dr. Lüderitz ist nicht verheiratet, lebt in geordneten Verhältnissen (hat ein Jahreseinkommen von 5500 bis 6000 Mark und ein Vermögen von 24000 bis 28000 Mark). Politisch gehört er zur deutschfreisinnigen Vereinigung. In moralischer Beziehung hat er zu Ausstellungen keine Veranlassung gegeben. Als Arzt erfreut er sich einer ganz guten Praxis, besonders in weniger bemittelten Kreisen der Bevölkerung, er ist auch langjähriger städtischer Armenarzt und hat sich durch sein gründliches Wissen das Vertrauen seiner Kranken erworben. Am ärztlichen Vereinswesen nimmt er als Mitglied des Luisenstädtischen Ärztevereins sowie wissenschaftlicher Vereinigungen theil. Bei seinen Kollegen steht er im Ansehen.

In wissenschaftlicher Beziehung ist er eifrig und mit Erfolg thätig gewesen. Seine ersten Veröffentlichungen stammen aus einer Zeit, in welcher er in Jena als Assistent Nothnagels angestellt war, aber auch später, als er in das eigentliche, praktische Leben eingetreten war, bestätigte er fortgesetzt eine Vorliebe für wissenschaftliche Forschung. Er hat auch nachher wiederholt in staatlichen Laboratorien gearbeitet und seine Ergebnisse in Pflügers Archiv, in Virchows Archiv, in der Zeitschrift für klinische Medizin, in der Zeitschrift für Hygiene veröffentlicht, auch befand er sich auf den ärztlichen Kongressen zu Berlin unter den Vortragenden. Seine Arbeiten sind meist physiologischer Natur, sie betreffen besonders die Darmperistaltik, behandeln aber auch praktische Fragen. Eine derselben ist anatomischer Natur und bezieht sich auf das Rückenmarksegment, eine andere Veröffentlichung betrifft bakterielle Forschungen und ist im Hygienischen Institute vorhanden“.(10)

In einem weiteren Vorgang in der gleichen Akte schlägt der Polizeipräsident am 18. April 1899 vor, einen an sich sehr verdienten Arzt aus der Auswahl für zwei weitere Jahre herauszunehmen. Er sei noch sehr jung und eine so frühe Auszeichnung könne insbesondere unter den älteren Kollegen, die noch nicht ausgezeichnet worden seien, Unruhe erzeugen. In einem Obrigkeitsstaat regelte die oberste Ordnungsbehörde, die Polizei, offenbar auch Eifersüchteleien unter Privatleuten.

Carl zahlte und erhielt mit Datum vom 18. Dezember 1899 sein Patent als Sanitätsrat. Wie wir vom Polizeipräsidenten wissen, hatte er zusätzlich zu seinem Gehalt als Armenarzt einige Einnahmen (4000 bis 4500 Mark / Jahr). Zumindest nachdem er seine wissenschaftlichen Forschungen um 1892 eingestellt hatte, dürfte ihm dazu die Zeit geblieben sein. Andererseits waren seine Armenbezirke in der Berliner Luisenstadt mit 20 Ärzten für 20.000 Einwohner (1890) damals eher überversorgt. Reich wird er dort nicht geworden sein, vergleicht man sein Einkommen mit dem der anderen Ärzte aus den Sanitätsrats-Akten jener Jahre. Und dann verschwand Carl 1907 von einem Tag auf den anderen aus Berlin. Es sollte Wochen dauern, bis wir ihn wieder ausfindig gemacht hatten.

Lebensabend in Waldsieversdorf

Wir haben Carl auf zwei verschiedenen Wegen und nahezu gleichzeitig wiedergefunden. Beide Wege sind typisch für die Art und Weise, wie Recherchen manchmal verlaufen: lange Zeit langweiliges Durchforsten von Akten und Dokumenten und dann Überraschungsfunde an Stellen, an denen man sie nicht erwartet hätte.

Weg 1

(der systematische): Auf der Suche nach weiteren Veröffentlichungen von Carl hatten wir auch das Zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher (ZVAB) durchforstet und waren dort auf eine uns bislang unbekannte Publikation gestoßen: „Carl Lüderitz: Gedanken zur allgemeinen Energetik der Organismen. Berlin, Hirschwald Verlag 1910“. Diese späte Publikation war auch in anderen Medien besprochen worden – allerdings nicht immer positiv

(11)

. In seinem Vorwort gab Carl preis, dass er ca. 50 km östlich von Berlin in Waldsieversdorf im Märkischen Oderkreis wohnte.

Weg 2

(der zufällige): Bei einer Google-Recherche, diesmal nach „Sanitätsrat Lüderitz“, tauchte weiter hinten in der Listung der Suchergebnisse eine Quelle auf, auf die wir nie im Leben gekommen wären. In einem Buch von Ute Lissa und Rosemarie Brüning, in dem sie über die Lebenserinnerungen ihres Vaters Paul Brüning

(12)

berichten, erwähnt dieser, dass er 1922 seine zukünftige Frau in der Kindermannstraße 28 in Waldsieversdorf im Haus des Sanitätsrates Dr. Lüderitz kennengelernt habe. Der hatte im Obergeschoss einen Raum an Lehrerinnen des Pädagogiums in Waldsieversdorf vermietet. Paul Brüning erwähnt auch, dass die Dame des Hauses den Kaffee serviert habe.

Bild 1-5: Lageplan der Villensiedlung Waldsieversdorf Ferdinand Kindermanns von 1910. Markiert (roter Punkt) ist das Haus in der Kindermannstraße 28, das Carl Lüderitz gekauft hatte (Quelle: (13), Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung der Witwe von Ottfried Schröck)

Sollte Carl Lüderitz doch eine Familie gegründet haben?

Wenn man heute nach eher mühsamer Anfahrt aus Berlin über die B 1 Richtung Frankfurt (Oder) nach Waldsieversdorf kommt, trifft man auf ein langweilig anmutendes Örtchen von vielleicht 800 Einwohnern. Dieses ist allerdings idyllisch an einem See gelegen und mit ein paar recht eindrucksvollen Häusern ausgestattet, wie sie typisch sind für die Landschaft des Märkischen Oderlands. Wer es nicht kennt, fährt leicht daran vorbei. Für Berliner war dieser Teil der Umgebung immer auch Naherholungsgebiet.

Der Ort selbst wirkt geplant, und das ist er auch: Es handelt sich um die 1895 von Ferdinand Kindermann gegründete Villensiedlung. Im Jahr 1910 hatte Waldsieversdorf 378 Einwohner, einer davon war Carl Lüderitz.

Unsere erste Informationsquelle für Waldsieversdorf, das vor 1907 Wüste Sieversdorf hieß, waren der rührige, leider 2019 verstorbene Heimatforscher Dr. Ottfried Schröck (13) und sein Freund Richard Bosdorf. Letzterer ist der heute 80-jährige Sohn des ehemaligen Bürgermeisters von Waldsieversdorf. Beide hatten Carl nicht mehr erlebt, wussten aber zu berichten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg im Nachbarhaus Kindermannstraße 28 „Tante Ida“, die Haushälterin des Armenarztes wohnte (–> Kapitel 15). Sie war 24 Jahre jünger als Carl, was uns zu Spekulationen und Fantasien Anlass gab. Hier nur so viel: Sie starb 88-jährig im Jahre 1966 in der Alterspsychiatrie in Eberswalde. Sie war es auch, die den Tod von Carl Lüderitz meldete: Carl Lüderitz starb am 16. November 1930 in seinem Haus in Waldsieversdorf. Er wurde laut Sterbeurkunde des Standesamtes Buckow, zu dem der Ort gehört, 76 Jahre alt. Sein Neffe Georg gab später als Todesursache „Nierenschwund“ an, was auf eine chronische Nierenerkrankung hinweisen könnte. Allerdings ist diese Diagnose vorsichtig zu interpretieren. Da Carl Lüderitz der einzige Arzt in dieser Familie war, ist die mündliche Überlieferung der Diagnose „Nierenschwund“ vermutlich verzerrt, und es könnte sich auch um ein „hepatorenales Syndrom“ bei Leberzirrhose gehandelt haben (14).

Aber was hat der Sanitätsrat zwischen 1907 und 1930 in Waldsieversdorf gemacht? Warum ist er überhaupt dorthin gegangen? Die erste Idee war, es könnte ihn wegen des dort zwischen 1906 und 1908 von Ferdinand Kindermann gegründeten Sanatoriums dorthin gezogen haben. Aber das erwies sich schnell als falsche Spur: Sanatoriumsarzt war ein Dr. Otto Friederich aus Müncheberg, der 1899 die Tochter von Kindermann geheiratet hatte. Auch in der Umgebung fand sich keine Spur von Carl als Land-, Dorf- oder Stadtarzt. Erst das liebe Geld brachte uns auf die richtige Fährte: Er hat sich zur Ruhe gesetzt, wurde Privatier. Und das kam so:

Als Carls Mutter Lucie Lüderitz geb. Neider 1875 das Haus in der Markgrafenstraße 74 verkaufte, hat sie dafür wahrscheinlich erheblich mehr bekommen als das, was die Familie Lüderitz-Doussin viele Jahre zuvor hineingesteckt hatte. Benötigt wurde dieses Geld sicherlich für die Ausbildung, speziell für das Studium von Carl und Hermann und für die Mal-Ambitionen von Elisabeth. Albert war zu jenem Zeitpunkt noch nicht Angestellter der Reichsbank, sondern Kaufmann. In der Folgezeit zogen Lucie Lüderitz und ihre Familie, nach und nach kleiner werdend, von Mietwohnung zu Mietwohnung. Zunächst lebte man in der Friedrichstadt (heute: Mitte), dann in der Luisenstadt (heute: Kreuzberg), später ging es nach Friedenau. Zuletzt wohnte Lucie Lüderitz allein in Friedenau in der Fregestraße 62, wo sie am 8. September 1900 starb.

Wenige Jahre danach (laut Adressbuch vor 1903) kauften die beiden Brüder Albert und Carl Lüderitz in Friedenau (damals ein Teil von Schöneberg) zwei Wohnhäuser: Cranachstraße 51 und 52. Während Albert mit seiner Familie 1903 in die Nr. 51 zog und dadurch endlich bis 1918 ein dauerhafteres Zuhause hatte (–> Kapitel 4), verkaufte Carl seinen Teil vor seinem Umzug nach Waldsieversdorf im Oktober 1906.

Einmal auf die Spur des Geldes gesetzt, recherchierten wir weiter. Nachdem wir von der Villenkolonie Waldsieversdorf erfahren hatten, war es naheliegend anzunehmen, dass sich Carl hier eingekauft hatte. Kindermann hatte seine Villen wie warme Semmeln zu Preisen zwischen 7500 und 20.000 RM angeboten, für Grund und Boden, für ein komplett erstelltes Haus und Anschluss an die lokale Wasserversorgung (15). Er hatte seine Pläne in ein politisches Gewand gehüllt, einschließlich Anzeigenschaltungen im sozialdemokratischen „Vorwärts“, und kämpfte auf politischem und gerichtlichem Wege für seine Kolonie. Er wohnte 1894 in Berlin-Charlottenburg (Kantstraße 63). Gut möglich, dass er den Sanitätsrat Lüderitz persönlich kannte und überzeugte, bei ihm einzusteigen.

Das zuständige Katasteramt Strausberg gab bereitwillig Auskunft: Den nur teilweise erhaltenen Grundbüchern zufolge kaufte Carl direkt von Kindermann in Waldsieversdorf drei Grundstücke, die bereits vor 1900 auf seinen Namen im Grundbuch eingetragen wurden: Kindermannstraße 28 (damals Hausnummer 27; auf diesem Grundstück stand ein Haus) sowie in der Seestraße die Grundstücke 6 und 64, beides reine Wohnbauflächen. Das Grundstück Seestraße 64, das die Verlängerung des Grundstückes Kindermannstraße 28 bis hinunter zur Seestraße am Ufer des Großen Däbernsees war, verkaufte er kurze Zeit später an einen Justizrat aus Berlin. Die beiden anderen blieben bis zu seinem Tode in seinem Besitz.

Bild 1-6: Muster des Hauses, das Carl Lüderitz in Waldsieversdorf gekauft hatte / Quelle: (14)

Mit diesem Polster dürfte er die mehr als 25 Jahre bis zu seinem Tod 1930 gut gelebt und wahrscheinlich auch die Zeit des Ersten Weltkriegs, die darauffolgende Versorgungskrise und die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er Jahre gut überstanden haben.

Die Auskunft des Katasteramtes barg aber eine weitere Überraschung: Für die beiden verbliebenen Grundstücke war als Erbin Carls Haushälterin Ida Kreutzfeld eingetragen. Carl hatte also seine Haushälterin, wenn sie es denn war und nicht seine Geliebte, großzügig abgesichert. Dies gab Raum für viele Spekulationen (–> Kapitel 15).

Eines der Grundstücke wurde 1966, kurz vor Idas Tod, verkauft. Das andere wurde 1970 an eine Marie Lüderitz geb. Beymel übertragen und von dieser an eine Renate Ehrlich geb. Beymel weitergegeben. Es sollte lange dauern, bis wir die Verbindungen dieser beiden Frauen zu „unserer“ Familie Lüderitz aufgeschlüsselt hatten.

Wir wissen nicht, was Carl in den 24 Jahren, die er in Waldsieversdorf lebte, tagtäglich getan hat. Er hat gelegentlich als Arzt praktiziert, aber wohl mehr im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Es gibt nur zwei Dokumente, beide von 1910, denen man entnehmen kann, dass er die naturwissenschaftlich-philosophischen Debatten seiner Zeit verfolgte. Das heißt, er hat gelesen, er hat über das Gelesene nachgedacht und seine Gedanken schriftlich in dem Büchlein „Gedanken zur allgemeinen Energetik der Organismen“ (11) festgehalten.

Carl war Abonnent der Zeitschrift „Neue Weltanschauung. Monatsschrift für Kulturfortschritt auf naturwissenschaftlicher Grundlage“. Ein Brief an den Herausgeber, Dr. Wilhelm Breitenbach (1856/57 – 1937), offenbart Carls politisch-philosophische Grundgedanken (16), die er auch in seinem 1910 erschienenen Büchlein ausführte (11). Er war offensichtlich kein Anhänger von Ernst Haeckel (1834 – 1919) und dessen „Monismus“. Der rastlose und charismatische Philosoph wurde zunächst bekannt als Verbreiter der Theorien Darwins in Deutschland, die er zu einer eigenen Theorie der Einheit von Materie und Geist (Monismus) entwickelte. Zu deren Verbreitung gründete er 1906 in Jena den Monistenbund.

Lüderitz distanzierte sich von Haeckel, den er aus seiner Jenaer Zeit gekannt haben mag. Er war zwar von der Bedeutung der Naturwissenschaften überzeugt, wies aber auch den Geisteswissenschaften eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Leib und Seele zu. Carl war offensichtlich nicht der Meinung, dass alle Vorgänge naturwissenschaftlich zu erklären seien. Sonst hätte er in dem Brief an Breitenbach nicht vehement der Vorstellung widersprochen, dass Bewusstsein durch Hirnaktivitäten zu erklären sei. Das wäre heute unter Neurophysiologen Konsens, auch wenn die exakten Hirnströme noch undefiniert sind.

Allerdings wird aus seinen Ausführungen nicht klar, ob er auch der Religion eine Rolle zusprach. Dagegen spricht seine Abneigung gegen das Metaphysische und Übersinnliche. In seinem Brief an Breitenbach (16) bezog er sich auf die Philosophen Richard Avenarius (1843 – 1896) und Ernst Mach (1838 – 1916), beide Anhänger des Empiriokritizismus. Deren Erkenntnistheorie basiert auf reiner Erfahrung im Sinne von Messwerterfassung und nachweisbaren Prozessen. Dies mag seine in den Publikationen 1889 und 1890 zum Ausdruck kommende Hingabe zur Detailbeschreibung erklären. In keiner Veröffentlichung wurde die Darmaktivität jemals in solcher Genauigkeit und Gründlichkeit wie auch mit der ehrlichen Betonung der biologischen Varianz beschrieben. Der österreichische Physiker Mach war ein überzeugter Liberaler und später bekennender Sozialdemokrat – eine damals unübliche Einstellung für einen Universitätsprofessor.

Die erkennbare Zuwendung zu Machs politisch-philosophischen Ansichten spiegelt sich in Carls Zugehörigkeit zu den Deutsch-Freisinnigen wider, wie der Polizeipräsident von Berlin anlässlich seiner Ernennung zum Sanitätsrat berichtete. Die Deutsch-Freisinnige Partei, der auch Rudolf Virchow angehörte, war eine kurzlebige (1884 – 1893), nach damaligem Verständnis linksliberale Partei, die auf den Kronprinzen Friedrich setzte. Von diesem erhoffte sie sich eine Parlamentarisierung der Monarchie. Friedrich starb jedoch nach nur 99 Tagen, so dass ihm in diesem Drei-Kaiser-Jahr 1888 sein Sohn Wilhelm II. nachfolgte. Die Partei zerfiel, vereinigte sich 1910 erneut und ging im Wesentlichen 1918 in der Deutschen Demokratischen Partei auf.

Nach diesen Ausflügen in die Welt der Philosophie zog Carl vor, bei seinem Gelernten zu bleiben. Davon zeugt ein Halbsatz in den bereits 1972 niedergeschriebenen Erinnerungen des Enkels des Villenkolonie-Gründers Kindermann, Eberhard Friedrich. Darin schildert der Sohn des Sanatoriumsarztes Otto Friedrich, wonach die ortsansässige Schwester des Sanatoriums bei klinischen Notfällen „auch von meinem Vater und dem dort als Ruheständler noch etwas praktizierenden Dr. Lüderitz zugezogen wurde“ (17). So ganz konnte Carl die „Doktorspiele“ offenbar nicht sein lassen.

2 Malerin mit Mut und Talent: Elisabeth Poppe-Lüderitz

Am Anfang waren wir lediglich auf der Suche nach Informationen über den Berliner Arzt Dr. Carl Ferdinand Lüderitz. Aber bei einer solchen Recherche sind natürlich auch die engsten Familienangehörigen von biografischer Bedeutung, insbesondere wenn es sich dabei um einen kaiserlichen Oberbuchhalter der Reichsbank (Albert Lüderitz), einen Diplomaten im Dienst des Deutschen Reiches in Casablanca (Hermann Lüderitz) und eine aufstrebende junge Künstlerin (Elisabeth Lüderitz) handelte.

Während die beiden späteren Akademiker Carl und Hermann noch relativ leicht zu finden waren, gestaltete sich die Suche nach Elisabeth wesentlich schwieriger. Es gab zwar in Berlin bereits seit 1824 eine Mädchenschule, genannt „Höhere Töchterschule“. Daraus wurde die Königliche Elisabethschule, nachdem 1828 Königin Elisabeth, die Ehefrau des preußischen Königs Friedrich Wilhelm, das Protektorat übernommen hatte. Bereits viele Jahre vorher, seit 1747, fand Mädchenbildung in gemischten Klassen statt. Diese kam vor allem der ärmeren Bevölkerung zugute, die hier ihre Kinder gratis unterrichten lassen konnte.

Der Unterricht der Mädchen sah dabei „neben den Elementarfächern Christentum, Lesen, Schreiben, Rechnen ... allerhand weibliche Arbeiten wie Nähen, Stricken, Plätten, Blumen- und Wachsfrüchte machen, u.s.w., ferner Zeichnen, die Anfangsgründe des Französischen und sogar Geographie und Historie“ vor (1).

Die Mädchenschule war zusammen mit dem Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium und seit 1811 mit dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in einem Schulhaus in der Friedrichstadt untergebracht (Ecke Friedrichstraße / Kochstraße) und lag nur wenige hundert Meter vom Haus der Lüderitz-Familie entfernt. Sie wies, wie das Gymnasium selbst, einen beeindruckenden Zuwachs an Schülerinnen auf: von etwa 100 vor 1825 bis auf mehr als 500 im Jahr 1850 (2). Dabei blieb es bis zur Jahrhundertwende – zusätzlich zu den etwa 600 Gymnasiasten, 600 Realschülern und 400 Jungen und Mädchen in den Volksschulklassen – insgesamt also bei mehr als 2100 Schülern in insgesamt 42 Klassen (–> folgende Tabelle).

Als Kathinka Dorothea Elisabeth (* 1858 in Berlin) mit sieben Jahren schulreif wurde, schickte man sie wahrscheinlich zunächst in diese Volksschule. Wir können einigermaßen sicher annehmen, dass sie anschließend die Elisabethschule besucht hat. Allerdings konnte sie dort, anders als am Gymnasium, keinen Abschluss (Abitur) machen (Prüfungen waren 1827 an der Mädchenschule abgeschafft worden), dazu war der Unterricht der Mädchen zu sehr auf eine zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter geeicht (2).

Elisabeth mag dort aber ihre Liebe zur Kunst und zum Malen entdeckt haben. Der Weg in die Akademie der Künste wäre ihr sowieso versperrt gewesen, da diese erst nach dem Ersten Weltkrieg und unter politischem Druck auch Frauen aufnahm (ab 1919). Zu Zeiten Elisabeths wurde dies mit zum Teil fadenscheinigen Gründen wie z. B. moralische Bedenken wegen des Unterrichts im Aktzeichnen verwehrt.

Auf dem Weg zur Künstlerin

So wählte Elisabeth, offensichtlich mit Unterstützung ihrer Familie, den Weg, den viele kunstbeflissene Dilettantinnen (= Amateurinnen) ihrer Zeit gingen, und nahm privaten Unterricht. Sie lernte u. a. bei Prof. Carl Gussow (1843 – 1904), dem der akademische Malbetrieb zuwider war und der für einige Jahre eine private Malschule betrieb, bevor er sich 1892 fortschrittlicheren Akademien (München) zuwandte. Auch besuchte sie die Malschule für Frauen, die der Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin (VdKKB von 1867) unterhielt.

Zeitweilig studierten in Berlin bis zu 800 „Malweiber“ auf diese Weise Kunst – auch das illegale Aktzeichnen – im Vergleich zu den ca. nur 250 Studienplätzen, die an der Akademie der Künste zur Verfügung standen. Allerdings war dort das Studium subventioniert und kostete nur 120 Mark pro Jahr, während privater Unterricht bis zu 800 Mark pro Jahr und mehr kosten konnte. Carl Gussow war Portrait- und Genremaler, so lernte Elisabeth Lüderitz ebenfalls die Portrait- und Genremalerei.

Und sie muss gut gewesen sein: Nach ihren eigenen Angaben stellte sie seit 1880 regelmäßig Portraits für die jährliche Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste (1880 – 1884) und beteiligte sich 1881 mit drei Bildern an der 39. Ausstellung des Kunstvereins Kassel.

Sie war 1891, 1893 und 1894 auf der Großen Berliner Kunstausstellung, 1892 auf der 63. Ausstellung der Akademie und 1893 auf der Weltausstellung in Chicago mit jeweils einem Bild vertreten. Bei der Großen Berliner Kunstausstellung 1895 war sie zum letzten Mal mit einem Portrait präsent. Bei der Internationalen Kunstausstellung Berlin ein Jahr später findet man sie zwar auf der Liste der in Berlin ausgezeichneten Maler, nicht aber als Ausstellerin. Nur eines der Bilder hat den Weg in die Kataloge gefunden, und das war „Mars und Venus“, gezeigt 1893 in Chicago (3).

Bild 2-1: Foto des Gemäldes „Mars und Venus“ von Elisabeth Lüderitz, gemalt vor 1893, gezeigt auf der Weltausstellung Chicago 1893; Quelle (3)

Elisabeth bekam viel Lob und auch Ehrungen:

Ihre besten Bilder waren Portraits, aber auch Darstellungen griechischer Mythologie, wie z.B. Sappho und Euphrosine, wurden gelobt (4).

„Es ist ihr gelungen, die altgriechische Dichterin (Sappho) ... durch Schönheit und Bedeutung fesselnd darzustellen“

(Neue Bahnen 1896)

„... ein ernst und tüchtig durchgeführtes Männerbildnis ...“

(Vossische Zeitung 1892)

„... organisiert von den deutschen Malern der Ausstellung, ist mit Abstand das beste Werk der Cornelia Paczka, geb. Wagner ... Außerdem die wichtigsten Einsendungen der Damen Elisabeth Poppe-Lüderitz, Berta Albin, Paula Monje ...“

(De Groene Amsterdamer 1896)

„Endlich ist noch hervorzuheben, dass in diesem Jahre auch zwei Damen mit großen Erfolgen in die Reihe der Porträtmaler getreten sind: Frau Elisabeth Poppe-Lüderitz mit dem Porträt einer Dame und ihrem mit Holbeinscher Delikatesse und Wahrheitsliebe durchgeführten Selbstbildnis ...“

(Zeitschrift für bildende Kunst, 1892)

.

Im Jahre 1891 – noch als Elisabeth Lüderitz – erhielt sie als erst zweite Frau eine ehrenvolle Erwähnung des Senats der Akademie der Künste. 1892 wurde ihr die dieselbe Auszeichnung zuteil, diesmal als Elisabeth Poppe-Lüderitz.

Wie sie sich selbst sah, beschreibt sie in einer Künstler-Enzyklopädie: „Meiner äußerlich stillen Entwicklung im Familienkreise gemäß beschränkte ich mich im Wesentlichen auf Staffeleibilder ... Meine Zugehörigkeit zur französischen Kolonie, meine Kunstreisen nach Paris, Italien und Wien, mein sonstiger Bildungsgang erzogen mich zu einer Lebensanschauung, die auf der Bewunderung der Antike und der Renaissance (Michelangelo, Venedig, Rembrandt) beruht, die weit abliegt von jener Modernität, für die Sophokles, Voltaire, Goethe nicht da sind. ...“ (5).

Elisabeth war bis 1896 Mitglied im Verein Berliner Künstlerinnen, dokumentiert lediglich durch ihre Ausstellungsaktivitäten, da das Archiv des Vereins weitgehend zerstört wurde. Danach verschwand sie vollständig von der Bildfläche. Sie findet sich auch nicht im Katalog der ersten drei Ausstellungen der Berliner Sezession (1898 – 1901), war dort auch nicht Mitglied. Dazu war ihre Kunst zu traditionell. Falls sie weiterhin gemalt hat, so tat sie dies zumindest nicht für die Öffentlichkeit.

Rätselhaftes Verschwinden

Am 8. September 1891 heiratete sie den Rechtsanwalt und (ab 1907) Justizrat Rudolf Poppe (1857 – 1937), war vermutlich dadurch finanziell abgesichert. Gleichzeitig bedeutet dies, dass sie als Person hinter ihrem Mann, dem Haushaltsvorstand, verschwand, da nur dieser im Adressbuch der Stadt Berlin dokumentiert war. Seit 1891 hatte die Familie, so es denn eine war (Kinder sind uns nicht bekannt), verschiedene Adressen in Berlin, die darauf schließen lassen, dass es ihnen – zumindest anfangs – finanziell gut ging.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Inflation die Reserven für ihren Lebensabend aufgezehrt hat. 1927 ist Rudolf Poppe im Adressbuch auf derselben Seite sowohl als Pensionär als auch mittels einer Anzeige als praktizierender Anwalt mit neuer Adresse ausgewiesen; da war er bereits 70 Jahre alt. Die letzte Adresse, ab 1928, („3. Hof“) lässt nicht darauf schließen, dass sein Neustart von Erfolg gekrönt war.

Für uns drei Autoren blieb dieses Verschwinden ein Rätsel. Auf der Suche nach ihrem Verbleib haben wir verschiedene Hypothesen getestet und wieder verworfen:

Das Paar könnte versucht haben, Kinder zu bekommen, Mutter (oder Kind oder beide) könnten dabei gestorben sein. Immerhin lag 1896 die Kindersterblichkeit bis zum Erreichen des fünften Lebensjahres noch bei 20 %, und die Müttersterblichkeit war infolge von Kindbettfieber mit bis zu 1 % so hoch wie heute in vielen Entwicklungsländern. Aber in den Sterberegistern der verschiedenen Berliner Standesämter fand sich kein entsprechender Eintrag.

Elisabeth könnte auch zur Ausstellung nach Chicago (1893) gereist und in den USA geblieben sein. Aber sie fand sich nicht auf den Passagierlisten der Ozeandampfer jener Jahre. Und da die Familie Lüderitz viele ihrer Familiennachrichten im Friedenauer Anzeigenblatt veröffentlichte (Tod der Mutter 1900, Tod des Konsuls 1909, Pensionierung des Reichsbank-Buchhalters 1918), wurden auch alle Ausgaben dieser Wochenzeitung für die Jahre 1895 bis 1898 durchgeschaut – jedoch vergeblich.

Hoffnung gab für kurze Zeit Folgendes: In einer Internetnotiz fand sich der Hinweis, dass im Juni 2001 das Werk „Bildnis einer jungen Frau in Pelzmütze“ von Elisabeth Poppe-Lüderitz bei einer Versteigerung des Auktionshauses Peretz & Ball in Saarbrücken zum Kauf angeboten worden war. Leider ist das Auktionshaus seit vielen Jahren nicht mehr existent, und der Katalog konnte bislang nicht gefunden werden. Einlieferer und Käufer blieben unbekannt, somit konnte auch die Frage, ob es Nachkommen gibt, die vielleicht noch im Besitz von Bildern sind, nicht beantwortet werden.

Immerhin: Nachdem wir den Tod Rudolf Poppes am 28. Mai 1937 im Sterberegister des Standesamtes des letzten Wohnsitzes (Standesamt Berlin IX - Spandau) bestätigt gefunden hatten und dieser darin als Witwer bezeichnet wurde, war zumindest die rückwärts gerichtete Suche im gleichen Register erfolgreich: Elisabeth Poppe-Lüderitz starb am 17. Februar 1930 in Berlin im Alter von 71 Jahren. Todesursache: Grippe und Entkräftung. Damit hat sie nach Beendigung ihrer offiziellen Maltätigkeit noch 35 Jahre gelebt. Diese Information ersetzt immerhin die Fragezeichen in den biografischen Angaben der Kunstlexika, wie zum Beispiel im „Allgemeinen Künstlerlexikon (AKL)“ (6).

Um die Geschichte weitererzählen zu können, müssen wir noch mal an den Anfang zurückkehren, zu unserer Suche nach Informationen über Dr. Carl Lüderitz. Die Mütter von Carl Lüderitz und Hermann Nothnagel, Lucie und Ottilie Neider, waren Schwestern und Töchter eines Kaufmanns aus Güstebiese, einem kleinen Ort am anderen Ufer der Oder (im heutigen Polen), nur ca. 50 km von Berlin entfernt. Während Carl in Jena Medizin studierte, trafen die Vettern oft beruflich zusammen und waren auch familiär verbunden. Die Geschwister Lüderitz waren oft zu Gast bei den Nothnagels, auch als Hermann Nothnagel seine große Liebe – Marie Teubner (1848 – 1880) – gefunden und geheiratet hatte. Nach der Geburt ihres vierten Kindes starb Marie am 23. Juli 1880 im Wochenbett. Als Hermann Nothnagel 1882 in tiefer Trauer Jena verließ, um eine Professur in Wien anzunehmen, kehrte Carl Lüderitz zurück nach Berlin.

Als Nothnagel 1905 überraschend starb, beauftragte die Wiener Medizinische Fakultät den amtierenden Direktor des Instituts für Medizingeschichte, Prof. Max Neuburger (1868 – 1955), mit einer Nothnagel-Biografie (7). Diese wurde nicht zuletzt wegen des Ersten Weltkriegs erst 1922 veröffentlicht. Neuburger verwertete darin einen Teil der privaten Korrespondenz von Hermann Nothnagel; viele dieser Briefe sind zumindest teilweise im Buch abgedruckt. Mit Datum vom 21. September 1880 finden sich in einem Brief Nothnagels an seinen Kollegen und besten Freund Vincenz Czerny (1842 – 1916) in Heidelberg die folgenden Sätze: „Ich sitze täglich 4, 5 Stunden und arbeite in der Klinik; zu Hause sehe ich meiner Cousine zu, welche mir zur Zerstreuung das lebensgroße Ölbild meiner Kinder malt, als Gegenstück zu Marie. So gehen wenigstens die Stunden hin ...“.

So lag die Vermutung nahe, dass es sich dabei um das „Bildnis der Kinder des Dr. L.“ handeln könnte, das Elisabeth 1893 auf der Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt hatte und durch seinen irreführenden Titel die Kinder ungenannt beließ. Diese neue Spur veranlasste uns, die Nothnagel-Nachfahren zu suchen.

Die Suche war erfolgreich, so dass wir bei den Nachfahren in der dritten Generation – der Familie Strasburger – anfragen konnten, ob im Nothnagel-Nachlass zum einen Informationen über den Verbleib dieses Bildes, zum anderen Informationen über Carl Lüderitz enthalten seien. Immerhin waren wir noch auf der Suche nach einem Foto von Carl.

Und wir hatten Glück: In der Chronik der Familie Strasburger fand sich ein Foto des Bildes, das die vier Kinder von Hermann und Marie Nothnagel in Lebensgröße zeigt. Dabei handelt es sich um eine eindrucksvolle Komposition mit bemerkenswertem Detailreichtum, so dass man fast auf ein hochaufgelöstes Foto zu blicken glaubt.

Bild 2-2: Die Kinder von Prof. Nothnagel, gemalt 1880 von Elisabeth Lüderitz. Foto aus der Familienchronik der Familie Leyde-Strasburger, freundlichst zur Verfügung gestellt von Hans Strasburger, München

Der Verbleib des Bildes, das wegen seiner schieren Größe schließlich auf den Dachboden verbannt wurde, ist ungewiss. Und noch eine Überraschung bereitete uns die Familie Strasburger: Sie schickte uns das Farbfoto eines Portraits der Uroma Marie, das noch im Original vorhanden und auf dessen Rückseite die Signatur „Elisabeth Lüderitz 1879“ vermerkt ist. Dabei handelt es sich um das von Hermann als „Gegenstück“ bezeichnete Bild, das ein Jahr vor Maries Tod entstanden ist. Ein Foto von 1915 zeigt die ursprüngliche, lebensgroße Darstellung der Marie Nothnagel geb. Teubner als Gemälde im Haushalt der Strasburgers.

Bild 2-3: Portrait der Marie Nothnagel geb. Teubner (1848 – 1880), gemalt von Elisabeth Lüderitz 1879. Unten eingeklinkt ist der auf der Rückseite des Bildes befestigte Abschnitt mit der Signatur. Freundlichst zur Verfügung gestellt von Hans Strasburger, München

Für die drei Autoren dieser Geschichte wäre dies zumindest ein angemessener Abschluss gewesen, selbst wenn die Frage nach dem Grund der Mal-Abstinenz offengeblieben wäre. Aber wir wurden noch einmal überrascht. Auch dazu kehren wir wieder an den Ausgangspunkt der Geschichte, der Recherche über Carl Lüderitz, zurück.

Bild 2-4: Fotografie von Marie-Edith Strasburger, Tochter von Hermann Nothnagel (das jüngste Kind auf Bild Nr. 2-2) mit ihren drei Söhnen und einer Tochter in Frankfurt 1915. Das Gemälde an der Wand ist ein Portrait von Marie Nothnagel geb. Teubner, aus dem das Bild 2-3 ausgeschnitten wurde. Freundlichst zur Verfügung gestellt von Hans Strasburger, München

Bilderfunde und des Rätsels Lösung

Carl Lüderitz hatte sich 1906 in Waldsieversdorf im Märkischen Oderkreis zur Ruhe gesetzt, wo er 1930 starb. Das Haus, das er dort gekauft und bewohnt hatte, erbte nach seinem Tod seine Haushälterin Ida Kreutzfeld. Nach deren Tod ging das Haus 1970 an eine Marie Lüderitz geb. Beymel, die mit einem Neffen von Carl Lüderitz, Georg Lüderitz, jüngster Sohn seines älteren Bruders Albert, verheiratet gewesen war.

Bild 2-5: Unsigniertes Gemälde, wahrscheinlich von Elisabeth Lüderitz, das die Malerin beim Schachspiel mit Bruder Carl zeigt

Bild 2-6: Selbstportrait der Elisabeth Lüderitz mit Weißfleckenkrankheit (Vitiligo), undatiert, gezeigt auf der Großen Berliner Kunstausstellung 1892

Georg war 1955 verstorben, so dass seine Frau das Erbe übernahm. Sie starb 1977 und vererbte Haus und Grundstück an eine Renate Ehrlich. Diese verkaufte es 1993 weiter, wie aus den Unterlagen des Katasteramtes Strausberg entnommen werden konnte. Familie Beymel wohnte seit 1905 am Friedrich-Wilhelm-Platz 7 in Berlin-Friedenau.

Am Samstag, den 19. Januar 2019 fuhr Paul, der Berliner unter uns, gegen Mittag am Friedrich-Wilhelm-Platz vorbei, um Fotos vom Haus Nr. 7 zu machen. In einer E-Mail an die anderen Autoren am gleichen Abend schildert er das so:

„Ich habe das Haus fotografiert, das Zigarrengeschäft der Beymels ist jetzt Gemeindecafé der Kirche direkt gegenüber ... Ich will schon wieder wegfahren, da spricht mich eine junge Frau an und fragt (freundlich), warum ich fotografiert habe (sie hatte auch gesehen, dass ich das Klingelbrett fotografiert hatte), und als ich ihr erkläre, dass hier vor mehr als 50 Jahren eine Familie Beymel gewohnt habe, die mit den Lüderitz verwandt seien, sagt die alte Dame neben ihr (die ich bis dahin kaum bemerkt hatte): ,Das bin ich‘. Eine etwa 80 Jahre alte, sehr gepflegt aussehende Dame, die sich als Renate Ehrlich, Tochter der Maria Lüderitz vorstellt, und die in dem Haus unter dem Namen Ehrlich/Zander wohnt. Ich war sprachlos.“

Wir haben seitdem Renate Ehrlich mehrfach interviewt und viele bis dahin unbekannte Informationen erhalten. Aber vor allem haben wir Bilder – sowohl Fotos als auch Gemälde – entdeckt: ein Bildnis einer ca. 35-jährigen Frau und das Genrebild einer jungen Frau und eines jungen Mannes beim Schachspiel (–> Bild 2-6; Bild 2-5).

Eines der Bilder ist signiert und datiert (8. Oktober 1892), und es sei, erklärte Renate Ehrlich, ein Selbstbildnis der Malerin: Elisabeth Poppe-Lüderitz. Auffällig sind große weiße Flecken auf der Haut, wobei es sich nicht um Farbeffekte auf dem Ölbild, sondern um die Weißfleckenkrankheit (Vitiligo, Scheckhaut) – eine Pigmentstörung aufgrund einer immunologischen Fehlfunktion – handelt.

Dass diese Krankheit nicht ansteckend ist, wusste man mit Sicherheit noch nicht im Jahre 1880 (8). Es erklärt womöglich den vollständigen Rückzug der Malerin aus der Öffentlichkeit und auch den Kommentar zu ihrem 1892 gezeigten Selbstbildnis auf der 63. Ausstellung der Akademie: „... und ihrem mit Holbeinscher Delikatesse und Wahrheitsliebe durchgeführten Selbstbildnis ...“ (9).

Bild 2-7: Portrait vermutlich von Hermann oder Carl Lüderitz, gemalt von Elisabeth Lüderitz, undatiert

Bild 2-8: Foto von Elisabeth Poppe-Lüderitz, 1909

Neueste Entdeckungen und Erkenntnisse

Juni 2019

Ein weiterer Dachboden – bei Matthias Lüderitz, einem Urgroßneffen der Malerin – brachte zwei weitere Bilder zutage, darunter das bislang schönste Werk. Es zeigt, signiert und datiert auf 1888, Carls Mutter Lucie mit ihren vier Kindern Albert, Carl, Elisabeth und Hermann (

–> Titelbild

) beim Familienrat. Das andere Bild ist das Portrait eines jungen Mannes, der sowohl Carl als auch sein jüngerer Bruder Hermann sein könnte. Es ist signiert mit „E. Lüderitz“, daher vor 1891 entstanden (

–> Bild 2-7