Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

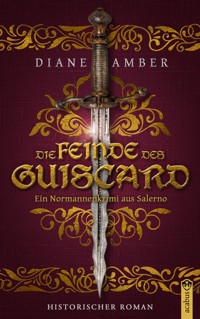

Mord aus Leidenschaft oder politisches Attentat? Salerno 1080: Anna, die Tochter des Leibarztes der Herzogin, hält es für ein Rendezvous. Die Falle kostet sie ihr Leben. Normannenherzog Robert Guiscard beauftragt den besitzlosen Ritter Jocelin, den Mord aufzuklären. In seinem Schlepptau Principessa Liliana, in die er hoffnungslos verliebt ist. Die vermeintliche Tat aus Eifersucht entpuppt sich rasch als ein Intrigenspiel alter Feinde und Gegner der Normannenherrschaft und reicht sogar bis zur Kurie. Eine turbulente Jagd nach der Wahrheit und gegen die Zeit durch das kulturell bunte Salerno.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Diane Amber

Ein Normannenkrimi aus Salerno

Inhalt

Kapitel 1 - Anna 5

Kapitel 2 - Sebastien 6

Kapitel 3 - Jocelin 7

Kapitel 4 - Alte Feinde 11

Kapitel 5 - Jocelin 13

Kapitel 6 -Sabina 27

Kapitel 7 -Sophia 29

Kapitel 8 - Jocelin 31

Kapitel 9 - Alte Feinde 33

Kapitel 10 - Jocelin 36

Kapitel 11 - Sabina 58

Kapitel 12 - Jocelin 59

Kapitel 13 - Drei Jahre zuvor 62

Kapitel 14 - Jocelin 65

Kapitel 15 - Sabina 72

Kapitel 16 - Jocelin 73

Kapitel 17 - Sabina 80

Kapitel 18 - Jocelin 81

Kapitel 19 - Sabina 82

Kapitel 20 - Jocelin 83

Kapitel 21 - Sophia 95

Kapitel 22 - Piero 97

Kapitel 23 - Jocelin 100

Kapitel 24 - Jocelin 115

Anhang 118

Wissen und Gegenstände 121

Nachwort 122

Impressum:

Amber, Diane

Hamburg, acabus Verlag 2024

1. Auflage 2024

ePub-eBook: 978-3-86282-855-5

Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

Print: 978-3-86282-854-8

Lektorat: Andreas Barth, Amandara M. Schulzke,

Korrektorat: Amandara M. Schulzke, acabus Verlag

Umschlaggestaltung: Phantasmal Image

Buchsatz, Innengestaltung: Phantasmal Image

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG:

(www.verlags-wg.de), acabus Verlag (bedey-thoms.de)

©acabus Verlag, Hamburg 2024

Gedruckt in Deutschland

1 - Anna

Im Haus ihres Vaters presste Anna ein Ohr an die Tür des Nebenraumes und lauschte.

»Bis die Papiere aus Rom da sind, halten wir die Füße still«, hörte sie.

»Jaja«, grunzte der andere in die Geräuschkulisse aus schlappenden Schritten. »Nichts geschieht ohne den Willen des Herrn.«

Sie huschte ein Stück von der Tür weg. Hörte, wie ihr Vater den beiden Männern mit leerem Lachen antwortete, aber auch, dass sie aufbrachen. Sie musste von hier verschwinden, bevor man sie entdeckte. Auf Zehenspitzen entfernte sie sich von der Tür zur Wohnstube. Wenn die Kerle weg wären, könnte sie unbemerktabhauen. Sie war ohnehin spät dran. »Vorher … könnt Ihr Anna nicht verheiraten.«

Abrupt blieb sie stehen.

»… den Gewinn einstreichen …«

Flott huschte sie hinter den Vorhang unter der Treppe, wartete atemlos zwischen Eimern und Reisigbesen, bis sich die Stimmen entfernten. Heiraten? Sie war ja nicht zimperlich, hatte bereitwillig mitgespielt, aber ehelichen würde sie den Widerling nicht. Wenn heute Abend alles nach Plan liefe, risse sie das Ruder rechtzeitig herum. Verstohlen hastete sie in den Hof, wo ihr Dienstmädchen Zoe bei der Schimmelstute wartete.

»Sie sind zu Fuß zu Cyrus, Herrin«, wisperte das Mädchen. »Wenn Costas pfeift, ist die Luft rein.«

Anna nickte, nahm die Zügel, ließ sich aufhelfen und wartete. Ihr Herzschlag beruhigte sich, sie fing an, sich zu freuen, fühlte sich wagemutig. Der Mann, den sie nachher traf, kam als Lösung all ihrer Probleme genau richtig. In den letzten Wochen hatte er sein Werben mit immer kostbareren Geschenken untermauert. Es war ihm ernst, und er hatte die Stellung, ihr aus der Misere herauszuhelfen. Nebenher war es prima, dass er ihr gefiel. Jedenfalls das, was sie bisher aus der Ferne von ihm gesehen hatte.

Der Pfiff durchschnitt die Straßengeräusche des späten Abends, die aus der Stadt über die Hoftore wehten. Anna wechselte einen Blick mit Zoe, die zum Tor wieselte und es aufsperrte. Sie drückte die Fersen in die Flanken der Stute. Die Hufe klapperten übers Straßenpflaster, hinter ihr wurde das Tor rasch zugeschoben. Sie hatte wenig Zeit, die Stadttore würden bald schließen, und dann müsste sie mit den Wachen diskutieren, mit dem Arsch wackeln, Münzen verteilen und Versprechungen machen, und das war nichts, worauf sie Lust hatte. Als sie an den Wachleuten vorbei durchs Stadttor geritten war und Salerno hinter sich ließ, atmete sie auf. Den Treffpunkt, den er ihr in seiner letzten Nachricht genannt hatte, musste sie nicht suchen, er war allseits beliebt bei Liebespaaren. Sie hatte ihn häufig selbst genutzt, um sich die einlullende Atmosphäre zunutze zu machen. Innerlich jubelte sie. Künftig würde sie da nicht mehr hinmüssen. Wenn sie den Bewerber um den kleinen Finger gewickelt hatte, änderte sich alles. Zufrieden grinsend stellte sie sich vor, wie sie, nach dem Liebesspiel an seiner Schulter läge, er mit ihrem Haar spielte, und sie das Gespräch behutsam auf das lenkte, was sie zu sagen hatte. Wenig war es nicht. Sie hatte längst gemerkt, dass Frauen wie Luft für Männer waren, die gewaltige Pläne und kolossale Komplotte planten. Es reichte, um ihren Vater und die widerlichen Kerle, mit denen sie sich, auf dessen Geheiß, abgeben musste, ins Verderben zu stürzen. Ihr neuer Verehrer würde ihr dabei dienlich sein.

Er würde sie retten.

Sie seufzte, zog die Kapuze tiefer ins Gesicht, als ihr ein beladener Ochsenkarren, flankiert von bewaffneten Söldnern, entgegen rumpelte. Der korpulente Bursche auf dem Bock holte mit der Peitsche das Letzte aus den Tieren raus, um Salerno vor Toresschluss zu erreichen. Als sie grußlos vorbeitrabte, glitt der Blick eines Waffenknechtes lüstern an ihr hinab. Hochmütig reckte sie das Kinn. Mehr wagte er nicht.

Rasch ließ sie die alte römische Handelsstraße hinter sich, indem sie einen Saumpfad nach Osten einschlug. Bis zum Ziel traf sie auf niemanden mehr. Dort rutschte sie aus dem Sattel und band die Zügel des Pferdes hastig an die tiefhängenden Äste eines knorrigen Kirschbaumes. Sie sah sich um. Der kleine See, kaum mehr als ein Tümpel, schimmerte im Mondlicht. Das Rascheln und Fiepen bei den geköpften Statuen, die das Gewässer säumten, musste sie nicht kümmern, es kam von kleinen Wildtieren. Die Mauer, die das Anwesen früher umgeben hatte, war vor langer Zeit eingestürzt und nur an wenigen Stellen hüfthoch. Anna wägte genau ab, wo sie sich in Szene setzen und warten sollte. Sie ließ den Blick über die moosbewachsene Bank gleiten, entschied sich dann aber für den Stumpf einer einstmaligen Marmorsäule. Sie löste gerade die Bänder ihres Kleides, dachte, dass er ihr niemals würde widerstehen können, als sie neue Geräusche hörte. Innehaltend lauschte sie ihrem schnaubenden Pferd. Die Zikaden schrien. Doch da war niemand. Er war noch nicht da.

Nicht mehr lange, beruhigte sie sich. Nur nicht ungeduldig werden.

Sie konnte sich ja schon mal in Stimmung bringen. Mit den Fingerspitzen fuhr sie sich über die Wölbung ihrer Brust und überstreckte den Hals zum Mond. Sie war sicher, sie gab eindeutig ein verführerisches Bild ab, allerdings fing ihr Nacken zu schmerzen an. Sie schnaufte. Endlich näherte sich Hufgetrappel. Leise lächelte sie in sich hinein. Um das Spiel richtig zu spielen, wollte sie sich ein wenig zieren, also drehte sie sich nicht nach ihm um. Sie wartete, hörte am klimpernden Zaumzeug, dass er näherkam. Das Sattelleder knarzte, als er vom Pferd rutschte.

Das war der rechte Moment.

Strahlend sprang sie auf, wirbelte herum und zuckte zurück. »Was?«

Die Gestalt antwortete nicht. Anna leckte sich fahrig die Lippen. Unter dem Umhang mit der aufgezogenen Kapuze konnte das jeder sein, nur der Mann, den sie erwartet hatte, war es zweifellos nicht. Und doch kam ihr die Gangart bekannt vor. Sie wich einen Schritt zurück. »Was wollt Ihr?«

Die Person griff unter den Umhang. Das Mondlicht beleuchtete silbrig den metallischen Gegenstand in deren Hand.

Was war das?

Scharf sog Anna Luft ein. Ihr Blick irrte panisch umher. Wo war ihr Pferd?

»Was habt Ihr da?«, presste sie heraus. Sie ging rückwärts. Die Gestalt rückte nach.

»Was ist das? Was?«

Ängstlich wich sie weiter zurück, beide Hände schützend auf den nackten Brüsten. Der Rock bauschte sich um ihre Beine.

»Was wollt Ihr denn?«, schrie sie aus Leibeskräften.

Sie strauchelte, fing sich zuerst an den Resten der Marmorbank ab, doch ihre Hände glitten über das schlüpfrige Moos. Rücklings landete sie auf der warmen Wiese. Vergeblich robbte sie weg, riss schützend die Arme hoch.

Der metallische Körper, das Messer, schnellte, geführt von der Hand des anderen, in ihre Schulter. Als sie schrie, stob ein Schwarm Vögel aus den Bäumen und verschwand in der Nacht.

2 - Sebastien

Sebastien, einziger legitimer Sohn Cesare de Fécamps, des Grafen von Oria, schaute dem Boten, der ihm die Nachricht seines Vaters entgegen gebellt hatte, lange nach. Der Mann hatte das Pferd ordentlich getrieben und rutschte vor den Stallungen wenig galant aus dem Sattel, ehe er nach einem Knecht pfiff.

Sebastien war erschöpft. Eine Hand am Schwertknauf, die andere am Hinterkopf, als würde ihm das beim Denken helfen, machte er keine bessere Figur als der Bote. Er war vollkommen aufgelöst. Es gab Dinge, dachte er, die man sich besser nicht wünschte. Herr, ich bat dich, das Problem mit Anna zu lösen. Aber doch nicht so.

Zweifellos gab es Belange, mit denen man den Herrn nicht behelligen, für die man nicht beten sollte. So wie er es gestern Abend stumm getan hatte. Beim Anblick des reizvollen Profils seiner Verlobten Liliana Hauteville, der Tochter des Herzogs.

Es half nichts, die Botschaft war eindeutig. Anna, die Tochter des Leibarztes der Herzogin, war tot. Der Graf, sein Vater, verlangte nach jemandem, und er, Sebastien, sollte ihn auftreiben und zum Haus des Medikus bringen. Notfalls mit Gewalt. Also löste er sich schleppend vom staubigen Boden. Kämpfte sich über den Hof, auf dem das morgendliche Durcheinander aus Lieferanten, Bittstellern, Söldnern, Rittern und Damen für eine ohrenbetäubende Kulisse sorgte. Er schob sich an Bogenschützen vorbei, die, müde versammelt vor den Übungszielen, von ihrem Vorgesetzten niedergebrüllt wurden.

Am Ziel zog er den ledernen Vorhang zur Seite und stürzte in die muffige, in der Wehrmauer gelegene Kammer. Eine von vielen, die bogenförmig nebeneinanderlagen. Darin hausten hauptsächlich Soldaten und Gesinde. Gelegentlich auch besitzlose Ritter. Männer des Schwertes ohne Lehen und ohne besondere Aufgaben, so wie der Mann, den er suchte. Im Dämmerlicht, das durch die oben im Mauerwerk angebrachten vergitterten Längsöffnungen drang, fokussierte er den Blick. Hinten an der Wand kauerte ein Weib. Unter dem schmalen Lichtstrahl einer Schalenlampe schob es eine stumpfe Nadel durch den Stoff, ohne aufzusehen. Die meisten Strohlager auf dem festgestampften Lehmboden waren zerwühlt, aber leer. Lederbeutel mit der Habe der Leute lehnten an Kisten. Hinten deuteten unmissverständliches Grunzen und Bewegungen unter einer fadenscheinigen Decke auf ein kopulierendes Paar hin. Sebastien atmete auf, als er die Gestalt entdeckte, die an der Wand lehnte. Die Beine ausgestreckt, das Schwert auf dem Schoß, eine Hand um den Griff gekrallt, noch im Schlaf wachsam. Das Kinn lag ihm auf der Brust, das dunkle Haar in der Stirn. Da war er. Der besitzlose Ritter, dem die Nachricht galt.

Der Bastard.

Sein Bruder.

Jocelin.

Sebastien fiel neben ihm in die stinkenden Binsen. »Wach auf!« Er stieß ihn an. Sah geduldig dabei zu, wie sich Jocelin grunzend schüttelte und sich mit beiden Händen übers Gesicht fuhr. »Vater will dich sehen.«

»W-was?« Jocelin blinzelte, was die Mischung aus Angst und Abwehr in seiner Miene miserabel kaschierte. Es gab zwei Männer in Salerno, denen man sich nicht widersetzte, und das waren der Herzog Robert Hauteville und César de Fécamps. Ihr Vater.

»Was will er denn?« Der Bruder presste die Lippen so fest aufeinander, als ginge er im Geiste seine Verfehlungen der letzten Wochen durch.

Sebastiens Nervosität verlor an Substanz. »Ich würd‘ lachen, wenn es nicht dringend wäre. Es gibt einen Mord, um den du dich kümmern sollst.«

»Ich soll mich … was?« Jocelin strich sich eine schweißverklebte Haarlocke aus der Stirn und schraubte sich auf die Füße. »Wer ist ermordet worden?«

»Das Mädchen Anna.«

»Ich kenne keine Anna.« Jocelin wankte aus dem Drecksloch in den Hof. Sebastien sprang auf, hastete ihm nach.

»Sie ist … sie war die Tochter von Nicos, dem Leibarzt unserer Herzogin.«

»Heilige Scheiße.« Jocelin blinzelte gequält in die Morgensonne.

»Das Mädchen oder das Licht?«

»Mein Schädel.«

Am nächsten der vier Brunnen, die die Zitadelle mit Wasser versorgten, ließ Jocelin den Eimer an der Kette herunter und zog ihn gefüllt wieder hoch. Mit beiden Händen schaufelte er sich Wasser ins Gesicht. Als er Sebastien ansah, wirkten seine leicht gebräunten Wangen belebter. Die dunklen Augen waren nicht mehr trüb, in den langen Wimpern hingen Wassertropfen.

»Wohin soll ich?«, krächzte er.

»Ins Haus des Arztes. Ich bring‘ dich hin.« Sebastien musterte den nur wenig älteren Bruder. »Womöglich wäre es besser, wenn du dich …« Er deutete auf die zerknautschte Tunika. Jocelin sah an sich hinab, zupfte einen Strohhalm vom Ärmel. »Wieso? Wo doch meine Schönheit Salerno ziert wie eine Krone.«

Sebastien lachte. Die Panik, die ihn bei der Nachricht befallen hatte, verflüchtigte sich.

3 - Jocelin

»Sie wurde in ihr Elternhaus gebracht«, erklärte Sebastien. Zu Pferde trabten wir gemächlich zwischen den eng aneinandergeschmiegten Häusern über das löchrige Pflaster zum Haus des Arztes. »Nicos hat sie suchen lassen, als er am Morgen bemerkte, dass sie nicht da ist. Vater ist dort, um …«

»Wer ist Nicos?« Ich versuchte angestrengt, ein Gähnen zu unterdrücken.

»Na, der Medikus. Der Vater des Mädchens.«

Ich grunzte. Mehr bekam ich noch nicht zustande, weil ich die ganze Zeit übermüdet rätselte, was Vater von mir verlangte. Er konnte unmöglich erwarten, dass ich den Mörder eines Mädchens fand, das ich zuvor nie gesehen hatte.

Wir kamen vor einem Karren, der die Gasse verstopfte, ins Stocken. Sehnsüchtig sinnierte ich über den Wein in den Fässern nach, die ein quadratischer Kerl in Kittelschürze unter den Augen des Wirts in die Taverne rollte. Ich leckte mir über die Lippen. »Wo hat man sie denn gefunden?«

»Bei den heidnischen Ruinen mit den Kirschbäumen.« Sebastien schluckte schwer. »Du weißt ja, was das für ein Ort ist, oder?«

Natürlich wusste ich das. Die Ansammlung alter Kirschbäume um den See, die Marmorbänke, seien sie auch gebrochen und mit Moos überzogen, boten eine exzellente Kulisse für jedes Liebesspiel. Wenn die Kirschen nicht gerade gärten, hatte das Ambiente eine durchaus aphrodisierende Wirkung auf Frauen, hieß es. Sebastien würde mir nicht glauben, aber ich war nur einmal hingeritten, um es mir anzusehen. Ich war nur halb so schlimm wie mein Ruf.

»Nicht, dass ich das nötig hätte«, versuchte ich witzig zu sein, spürte aber, dass Sebastien nicht in Stimmung war.

Der Karren rumpelte los, die Masse, deren Teil wir waren, schwamm über die Straße, als hätte jemand einen Pfropfen gezogen, und zerstreute sich erst auf der nächsten Piazza. Das Haus des Medikus fiel direkt ins Auge. Eine Gruppe Schaulustiger knubbelte sich vor den verschlossenen Toren des Prachtbaus, dessen Fassade in der Sonne lohfarben leuchtete. Die Leute hatten eine Art, sich um Tragödien zu scharen, die mir widerlich war. Einige schienen seit dem Morgengrauen da herumzulungern, in Händen verkohlte Holzstümpfe, vormals Fackeln, die wie Knüppel wirkten. Aufgeregt palavernd stellten sie sich auf die Zehenspitzen, um über die Schulter ihres Vordermanns zu spähen, der aber auch bloß auf ein verschlossenes Tor glotzte. Nur einer guckte zur Straße. Als er uns erkannte, kläffte er was und gestikulierte in den Pulk. Das Murmeln erstarb, die Pforten schwangen auf, und die Menge bildete respektvoll einen Durchlass. An Wachleuten der Zitadelle vorbei trabten wir in den Hof, wo wir aus den Sätteln glitten und die Tiere in die Obhut des Knechtes entließen.

Während ich mich umsah, schob ich mir ein paar Pfefferminzblätter in den Mund. Ich machte mir keine Illusionen. Der Respekt da draußen hatte nicht mir gegolten, ich war nur das illegitime Gewürm. Das katzbuckelnde Getue galt dem Wappen Orias, und somit Sebastien. Aber mehr noch Cesare de Fécamps, dem Grafen von Oria, unserem Vater, der eben aus dem Haupteingang des Hauses schritt, um uns in Empfang zu nehmen. Wie immer bei seinem Anblick kämpften Stolz und Auflehnung in mir.

Ja, ich war stolz darauf, ein Spross dieses Mannes zu sein, der vor Jahrzehnten mit dem Herzog als Söldner ins Land gekommen war, um sich halb Italien unter den Nagel zu reißen. Aber etwas zerrte an mir, wenn ich ihn sah, weil ich wusste, dass ich ihm nicht gerecht wurde. Nichts, was ich je getan hatte, hatte ihm genügt. Der Stolz dieses kühlen Mannes stand neben mir und scharrte mit den Füßen. Ich drehte mich nach Sebastien um und hob die Brauen. Tatsächlich. Er scharrte mit den Füßen. Was stimmte mit ihm nicht?

Fécamps wechselte einige Worte mit einem Büttel, der dem Mob Warnungen zubellte, die er geschickt mit dem Knüppel untermauerte. Die Leute zerstreuten sich. Vater lotste uns ins Haus. Im Torbogen zum Garten wartete ein mageres, am ganzen Leib bebendes Mädchen, das sich fickerig über die Finger fuhr. Die Art, wie es Sebastien ansah, gehetzt, aber als würden sie sich kennen, schärfte meine Sinne.

»Das ist Zoe«, erklärte der Graf. »Die Zofe der Toten. Erhellendes hat sie nicht zu sagen.«

»Meine Herrin liegt in der Wohnhalle«, wisperte sie.

Stumm stiefelte ich hinter den anderen her in eine Halle, die eines Fürsten würdig gewesen wäre. Anerkennend stieß ich einen Pfiff aus, derweil ich mir die sarazenischen Malereien in der Gewölbedecke ansah. Sebastien trat mir sachte gegen ein Schienbein. »Sei vorsichtig, Jocelin. Vaters Laune ist unterirdisch.«

Der stand neben dem Tisch, auf den man die Tote gebettet und züchtig mit einem Tuch bedeckt hatte. Zu ihren Füßen lag fein säuberlich zusammengefaltet ihre Kleidung. Mein Bruder hatte recht, in Vaters ebenmäßigem Gesicht zuckte ein Augenlid. Eine Weile gafften wir die Tote an, als wüssten wir nicht, wie wir anfangen sollten. Ihr pechschwarzes Haar war blutverklebt. Sie guckte so verblüfft wie eine Heilige nach der unmittelbaren Erfahrung des Martyriums. Hübsch war sie. Schade, dass ich sie nicht gekannt hatte. Weil ich angestrengt darüber sinnierte, was von mir erwartet wurde, fragte ich: »Und?«

»Was und? Sie ist tot«, antwortete Vater verschnupft. Er hätte bestimmt mehr gesagt, wenn nicht plötzlich Guido LeFerte hereingewankt wäre und erschöpft in einen Sessel plumpste. Ich runzelte die Stirn. Was wollte der denn hier?

Er war einer der normannischen Barone, genoss aber weder eine herausragende Stellung, noch war sein Baronat wohlhabend. Im Grunde tat er sich allein durch großspuriges Gequatsche und durch eine berückende Gemahlin hervor. Ich schaute Vater, der die sehnigen Arme vor der Brust verschränkte, hilfesuchend an.

»Frag‘ nicht. Er war schon hier«, spuckte er aus.

Das erklärte mir nicht, warum. Der gespannt genervte Mund meines Vaters irritierte mich nicht, den war ich gewohnt. Aber der nebulöse Eindruck, LeFerte sähe das Mädchen nicht zum ersten Mal, verwirrte mich ebenso wie Sebastiens befremdliches Verhalten. Weshalb gab er sich mit der Ermordung des Mädchens ab?

Mit der Hand fuhr ich mir durchs Haar und reimte mir aus all dem, was mich aus dem Schlaf gerissen hatte, zusammen, dass tatsächlich von mir erwartet wurde, herauszufinden, wer der Mörder des Mädchens war. Das war kein Albtraum gewesen. Zeit damit zu verplempern, zu überlegen, warum Vater dachte, ich könnte so etwas, oder ihn sogar danach zu fragen, war gefährlich. Selbst unter besseren Umständen behelligte man ihn nicht mit Fragen. Ich wagte es dennoch.

»Warum seid Ihr hier?« Vage zuckte ich mit der Hand zur Toten. »Ich meine, sie ist nur …« Herrgott, wirf mir die richtigen Worte zu, dachte ich, aber stattdessen zog Vater ein Schweißtuch aus dem Gürtel und streckte es mir auffordernd hin. Ich überlegte kurz, ob er von mir erwartete, dass ich mir den Schweiß von der Stirn wischte, verwarf den idiotischen Gedanken wieder und entdeckte die Stickerei auf dem Tuch. Ich riss es ihm aus der Hand. Das war doch … Ich guckte von Sebastien zu Vater, die einander nicht beachteten. Dann planlos in den Raum und hielt bei der Zofe inne, die noch verschreckter aussah als vorhin. Ihre zaundünnen, aus der Tunika herausragenden Ärmchen schlang sie um sich, als fröre sie. »Wo ist das her?«, fragte ich niemanden Bestimmten, aber mit Blick auf ihr.

»Sie hat … sie war …«, winselte sie.

»Es lag bei der Toten«, antwortete der Graf an ihrer Stelle.

»Bei den Ruinen?« Ich verengte die Augen.

Ich kaute auf der Frage herum, was das über ihr Stelldichein aussagte, denn dass sie eines gehabt hatte, stand ebenso außer Frage, wie der Ruf, den die Ruine hatte. Kampanien, insbesondere hier am Golf von Salerno, war an einigen Orten lieblich. Die Landschaft vielschichtig. Schroffe, baumlose, mit Macchien bewachsene Felslandschaft wechselte mit fruchtbarer Erde ab. Letztere war häufig mit römischen Ruinen bestanden, in denen lausige Bauern, die den Boden drumherum bestellten, dahinvegetierten. Nur an diesem Ort war es anders. Von der ursprünglichen Villa war nicht genug übrig, worin man hätte leben können. Wegen der Wasserquelle war der See von saftigen Wiesen umgeben. Kaputte Statuen und Bänke, die Reste eines Pavillons, umstanden von knorrigen Kirschbäumen, luden zum Verweilen ein. Es grenzte an ein Wunder, dass die Leiche nicht schon früher von einem Liebespaar gefunden worden war. Aber das eigentliche Problem war, dass jemand aus meiner Familie mit drin hing. Vater störte meine Überlegungen. »Es hat der Suchtrupp bei ihr aufgelesen.«

Warum musterte er mich so scharf? Ich ertappte mich dabei, dass ich von einem Fuß auf den anderen trat, und verfluchte erneut das Schädelbrummen und den sauren Wein vom Vorabend. Ich musste irgendetwas sagen. »Das sieht nach einem romantischen Treffen aus.«

»Ach?«, ätzte Vater.

Um ihn nicht ansehen zu müssen, nahm ich die Schatulle an mich, die zu Annas Füßen lag, und klappte sie auf. Schmuck lag darin. Ohrringe und ein Armband, das neben der kostbaren Halskette mit dem grünen Stein geradezu billig aussah. »Ist das das Zeug, das sie anhatte?«

»Ja«, meinte Sebastien bedauernd. »Oh, da kommt Nicos.«

Wir hätten es nicht überhören können. Er weinte: »Meine Tochter! Das ist meine Tochter. Mein Kind! Ihre Ehre …«

»Ich bedauere deinen Verlust, Nicos«, erinnerte Vater ihn süffisant, dass es hier weniger um Ehre als ums Sterben ging. »Wir wissen nicht, was geschehen ist, aber ich bin sicher, wir werden bald erfahren, wer …«

Nicos schlug sich beide Hände mit einer solchen Wucht ins Gesicht, dass sein Doppelkinn schwankte, und wimmerte nur noch still hinein.

»Was bedeutet das Tuch?«, zischte ich zu Sebastien, der verzweifelt die Schultern hob.

»Dass ihr einer meiner Söhne nachstellte.« Vaters Worte knallten wie Peitschenhiebe.

»Aber nur einer darf das Wappen …« Ich verschluckte den Rest, als ich Sebastien vage den Kopf schütteln sah.

Als Vater mich argwöhnisch beäugte, gestikulierte auch ich abwehrend. Er traute mir alles zu, aber hiermit hatte ich nichts zu tun. Nebenher bekam ich mit, wie Sebastien erbleichte. Er? Wirklich?

Etwas an des Grafen Miene signalisierte mir, dass er meine Unschuld wenigstens in Erwägung zog. Das war zwar tröstlich, doch Sebastien verdächtigte er normalerweise nie. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass dieser Freibrief voreilig ausgestellt worden war. Aber es gab ja nicht bloß uns beide.

»Nicos«, herrschte er den Arzt an, der rücklings tastete, bis er die Truhe an der Wand fand, auf die er matt sank. Wenigstens nahm er die Hände vom Gesicht. »Ja, Herr?«

»Du wirst wollen, dass wir diesen Mord aufklären.«

Der Arzt nickte.

»Fällt dir etwas dazu ein?« Vater deutete auf mich, meinte aber das Tüchlein, das ich vor Schreck fallen ließ. Schlaff segelte es zu Boden. Nicos sah aus, als kämpfte er damit, rauszurücken, was er wusste. Er atmete tief ein. Lange aus. Sagte dann: »Euer Sohn Tristan schickte kürzlich ein Geschenk. Ich befahl ihr, es zurückzuschicken.«

Seltsam, dass LeFerte aus seinem Dämmerzustand im Sessel hochschreckte. Schlimmer noch, Sebastien riss die Augen auf. »Tristan?«, wisperte er verblüfft.

»Und?«, zischelte ich hinter dem Wortgefecht zwischen Arzt und Graf. »Weißt du was davon?«

»Nein, nichts«, stammelte Sebastien und lehnte sich an den Tisch, auf dem die Leiche lag.

Tristan war einer wie ich. Ein Bastard. Und doch war er mehr, weil es ein Geheimnis um seine Mutter gab, die anscheinend keine lumpige Magd gewesen war. Dass Vater ihm alles durchgehen ließ, deutete darauf hin, dass er für die Frau etwas empfunden haben musste, was über die kurzen Gelüste einer hitzigen Nacht hinausging. Niemand sprach über Tristans Mutter. Keiner gab ihm Auskunft, wenn er herumfragte, und das machte er dauernd. Aber Bastardsohn hin oder her, einen solchen Verdacht offen auszusprechen, war gewagt. Ich suchte im Gesicht meines Vaters nach Zeichen dafür, dass er die Contenance verlor.

»Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen«, sagte er verblüffend lahm.

»Voreilig?«, blaffte LeFerte, der für einen Mann seiner Körperfülle erstaunlich behände umhersprang, als hätte ihn die Eifersucht gestochen und verlangte nach Revenge.

»Es reicht jetzt.« Vaters Stimme klang gestochen scharf. »Dass Ihr blödes Zeug absondert, LeFerte, sind wir gewohnt, aber seid sicher, dass wir darauf zurückkommen. Nicos, woher hatte deine Tochter die Kette, die ihr um den Hals hing? Dass es sich um ein Geschenk meines Sohnes handeln soll, ist schwerlich vorstellbar.«

Nicos Augen irrlichterten. »Äh, der Schmuck? Ich habe ihn … Sie hat …«

»Du weißt es nicht.«

»Ich …«

Der Graf hob eine Hand. »Du nimmst dir ein frisches Pferd und spürst Tristan auf«, befahl er Sebastien. »Bring ihn zu Jocelin.« Dabei zuckte er mit dem Kopf zu mir hin, damit ich nicht vergaß, welche Aufgabe er mir zugedacht hatte. Auf seiner Truhe hockend fluchte Nicos leise. Es dürfte ihm aufgegangen sein, dass es schwierig werden würde, Annas Ruf über die Ereignisse hinweg zu retten. In meinen Augen spielte das keine Rolle mehr. Das Gewese um die Tugendhaftigkeit von Frauen war mir ohnehin ein Rätsel. LeFerte stand händeringend vor dem Leichnam. »Ich weiß, wie anmaßend es ist«, begann er zähneknirschend. »Aber Euer Sohn Trist….«

»Es ist anmaßend.«

Guido LeFerte wippte auf den Fußballen und stürmte aus dem Haus. Ich guckte ihm zwar nach, aber der nadelspitze Blick meines Vaters zwang mich zu ihm zurück.

»Du wirst herausfinden, was das zu bedeuten hat«, zischte er in einem Tonfall, der mich ahnen ließ, dass ihn mehr verärgerte als der Mord an einer entzückenden jungen Frau und die Möglichkeit, Tristan könnte darin verwickelt sein.

»Aber womöglich bereite ich meinem Bruder mit der Befragung Ungemach«, widersprach ich.

Ich freute mich nicht darauf, Tristan zu verhören. Damit würde ich mich bei Vater noch unbeliebter machen, egal, was er sagte.

»Er wird dir Rede und Antwort stehen.«

Der Großteil des Wortwechsels spielte sich auf unserem Weg in den Hof ab, wo Sebastien in den Sattel kletterte und zwei Burgmannen die Pforten aufschoben. Die meisten Schaulustigen waren weg, aber eine Gruppe Reiter kam die gepflasterte Straße hinunter. Fanfaren ertönten. Die letzten Passanten verzogen sich katzbuckelnd, als der Herold donnernd die Ankunft unserer Herzogin Sichelgaita verkündete. Gegen die Sonne beschattete ich meine Augen mit der flachen Hand. Ich zählte neben den Musikern vier Ehrengardisten. Die Wimpel auf ihren Lanzen hingen schlaff in der windleeren Luft und auf einem schlanken Hengst saß unsere Herzogin.

»Cesare!«, befahl sie meinen Vater herbei.

Als er bei ihrem Pferd stand, bückte sie sich zu ihm hinunter, um ihm ein gesiegeltes Pergament in die Hand zu drücken. Was sie sagten, verstand ich nicht, aber deren formlose Art pflegte Umstehende ohnehin zu degradieren. Ich reimte mir meinen Teil zusammen, denn der Mann, den die Fürstin mitgebracht hatte, war mir kein Fremder. Der hagere, hochaufgeschossene Kerl mit Turban, der auf seinem Hengst bemüht war, die Neugierde zu verbergen, war einer der angesehensten Ärzte der Stadt. Ich kannte ihn vom Würfeln, und obwohl er Moslem war, von weinseligen Abenden in den einschlägigen Schänken. Er litt unter einer morbiden Vorliebe für die Untersuchung von Leichen, was erklärte, warum sie ihn hergeschleppt hatte.

Während ich die Hände locker hinterm Rücken verschränkt hatte und Löcher in die Luft stierte, klangen Wortfetzen zu mir durch.

»… Jocelin umfassende Befugnisse als leitender Ermittler.«

Leitender Ermittler? Mir brach der Schweiß aus.

»Das richtige Wort zu rechter Zeit«, plänkelte Vater.

Ich spitzte die Ohren.

»… Leichenschau …«, hörte ich die Herzogin sagen. Leider hörte das auch ein anderer.

»Leichenschau?«

Zeitgleich sahen wir zur Tür, aus der Nicos derart in den Hof stürzte, dass das Pferd eines Fanfarenbläsers scheute und aufstieg.

»Niemals«, blies Nicos sich auf, »lasse ich einen dahergelaufenen Ungläubigen am Leib meiner Tochter …«

Dass er jäh verstummte, war allein Vaters Blick geschuldet. Man musste es gesehen haben. Sein Mund war immer geringschätzig verzogen, selbst wenn er lächelte. Allein mit dem Heben einer Braue auf eine bestimmte Art, die man über die Jahre zu deuten lernte, kommandierte er sein Umfeld herum. Als Junge hatte ich mich unter diesen Blicken gewunden, weil sie verletzender sein konnten als die widerwärtigsten Schmähungen. Dass es auch bei Fremden funktionierte, sahen wir ja jetzt. Nicos verbeugte sich übertrieben tief.

»Ihr macht ihm keine Schwierigkeiten.« Sichelgaita tätschelte den Hals ihres Pferdes und nach diesem Befehl waren sie alle fort. Mein Vater, die Herzogin und die Fanfaren.

Hawas, der das Intermezzo ausdruckslos beobachtet hatte, glitt aus dem Sattel und nahm mich am Arm. »Dann kommt mit, mein Freund.«

4 - Alte Feinde

Umgeben vom Alltagsgeschäft, zu dem man auf der Piazza vor dem Haus übergegangen war, starrte Sabina de Montefortuna hasserfüllt auf den Mann, der an der Seite der Herzogin das Haus des Arztes verließ.

Cesare de Fécamps. Wie adrett er im Sattel saß. Lotrecht, wie damals. Sich seines Äußeren mehr als bewusst. Wie einst. Damals hatte sie ihn gewollt, so wie die meisten anderen Weiber, ohne zu begreifen, dass hinter diesen abgründigen dunklen Augen nichts als Leere und Gleichgültigkeit lag.

Ihr Schultertuch zog sie über den unteren Teil des Gesichtes, als er den Blick über die Köpfe der Bürger schweifen ließ.

»Komm.«

Sie zuckte zusammen, als ihr Begleiter sie anstieß. Fieberhaft eilte sie ihm nach, bis sie an einem Fass in einer schäbigen Schänke saßen, in der es laut genug zuging, dass sie unbehelligt miteinander reden konnten. An einer langen Tafel hockten Kerle, auf den ersten Blick Handwerker, die sich an ihre Becher klammerten. An anderen Fässern kauerten Händler und Reisende. Hinterm Tresen, nicht mehr als ein Brett auf zwei Holzpflöcken, wuselte eine Schankmagd mit struppigem Haar. Das Mädchen stellte Krug und zwei Becher auf ein Brett und kam zum Fass. Münzen wechselten den Besitzer. Rainulf wartete, bis es hinter dem Tresen verschwunden war, dann beugte er sich zu Sabina vor. »LeFerte war da.«

LeFerte? Sie hatte ihn nicht gesehen. Schlau war es nicht von dem Mann, da aufzutauchen. Sie schaute Rainulf an. »Das macht ja nichts, oder? Das Luder ist tot. Sie kann uns nicht mehr …«

»Verdammt Sabina, LeFerte gehört zu uns. Er ist ein Hornochse, dass er da aufkreuzt und Interesse auf sich zieht, aber …« Er beäugte die schmale Hand, die sie ihm auf den Arm legte. »Was regt Ihr Euch auf?«, besänftigte sie ihn. »Wenn sie überhaupt nach dem Mörder des Mädchens suchen, folgen sie bloß den Fährten, die wir legen.«

Mit elegant übereinandergeschlagenen Beinen musterte sie ihren Begleiter, der seine Gefühle normalerweise besser im Griff hatte als sie. Während vorhin ihr Hass im Blick auf den Grafen Fécamps substanziell genug gewesen war, dass er ihn hätte fühlen müssen, hatte Rainulf die Gruppe nur schmallippig beäugt. Ihrer beider Motive konnten unterschiedlicher nicht sein, ihre Begegnung eine schicksalhafte Fügung. Sabinas Verlangen, den Mann, den sie einst geliebt hatte, auszulöschen, war kopflos. Sie glühte vor einem Abscheu, dem immer die Sehnsucht vorangestellt war. Erst Rainulf hatte das ziellose Wüten ihrer Gefühle geschickt kanalisiert. Dass ihm die Besonnenheit wegen eines dummen Fauxpas‘ LeFertes abhandenkam, beunruhigte sie.

Die Tür sprang auf. Ein Kerl stand im Rahmen, der sich suchend umschaute. Die geringte Brünne und der Federbusch am Helm, den er unter dem Arm trug, wiesen ihn als Leibwache aus. Entsprechend wichtigtuerisch stelzte er auf sie zu und zog damit alle Blicke auf sie. Sabina verdrehte die Augen, hörte aber nicht, was der Mann Rainulf ins Ohr wisperte. Der äußerte sich erst dazu, nachdem er dem Kerl eine Münze in die schwielige Hand gedrückt hatte und der andere wieder verschwunden war. Die Gäste verloren das Interesse. Murmeln setzte ein.

»Sie suchen nach dem Mörder, Sabina.«

Ihre Augen weiteten sich. »Damit habe ich nicht gerechnet. Sie ist doch nur …«

»Nicos‘ Tochter. Aber er ist der Leibarzt der Herzogin.«

»Ja, schon, aber sie ist nur ein Mädchen. Ich versteh‘ nicht, warum …«

»Fécamps hat einen seiner Söhne damit beauftragt.«

Sabina seufzte erleichtert. »Wen? Wenn es Tristan ist …«

»Jocelin.«

Sie blinzelte. »Jocelin?«

5 - Jocelin

Hawas hatte sich lang und breit über Annas Verletzungen ausgelassen. Er hatte gemeint, dass sie auf zielgerichtetes Handeln schließen ließen. Ein Eifersuchtsdrama, Mord aus Leidenschaft schloss er somit aus. Als wir aufbrachen, wurden wir am Tor von Nicos mit Verwünschungen überhäuft. Wir ließen ihn ins Leere zetern und versicherten uns, in Verbindung zu bleiben.

Den Rückweg zur Zitadelle nutzte ich zum Nachdenken. Die Stadt war mittlerweile überfüllt, der Morgen vorangeschritten und es pulsierte das Leben. Ich kam nur mühsam voran. Obwohl der Weg steil war, wäre ich gern abgestiegen und hätte das Pferd am Zügel zumindest aus dem Gewirr geführt, doch die letzte Nacht hing mir noch in den Knochen. Müde sah ich zur Zitadelle auf, die oberhalb der Stadt auf dem Berg Boniades thronte.

Sie war ein gewaltiges Ding. Die Leute nannten die Burg ein Schloss. Sie erstreckte sich über den gesamten Berg, hatte sechs Türme und war durch und durch byzantinisch. Ein byzantinischer Feldherr namens Narses hatte sie vor vielen Jahrhunderten erbauen lassen. Man erzählte sich, dass sie nie eingenommen worden war. Einst hatte Fürst Gaimar, der Vater unserer Herzogin, sie mit Leben gefüllt. Mit seinem Sohn Gisulf hatte er allerdings einen unwürdigen Erben hinterlassen, der unrühmliche Berühmtheit als Pirat erlangt hatte. Mit den Folgen strategischer Fehlentscheidungen im Gepäck, die mit lebenslanger Aversion gegen den Schwager, Robert Hauteville, unseren Herzog, gebündelt waren, war er Schritt für Schritt näher an den Abgrund gestiefelt. Dort hinein hatten wir ihm dann geholfen. Nach einer verhältnismäßig kurzen Belagerung hatten wir die Stadt genommen und ihn, der sich mit seinen Leuten in der Zitadelle verschanzt hatte, zur Kapitulation gezwungen. Seither residierten wir hier.

Wohin Gisulf geflohen war, wusste ich nicht. Gerüchteweise hieß es, er verdinge sich bei der Kurie als Söldner. Ohne Fürstentum hatte er nur Aufgaben zu erfüllen, die andere ihm zuschanzten.

Dieser Gedanke führte mich zwangsläufig zu meinem neuen Posten. Warum Vater und der Herzog wünschten, dass ich mich der Sache annahm, war mir ein Rätsel. Es gefiel mir nicht. Nicht, weil ich die Arbeit fürchtete, so etwas brachte einem bloß nichts als Ärger ein.

Als ich den Hof erreichte, leerte die Sonne ihre Mittagshitze aus. Knechte mit Strohballen flitzten in die Ställe. Eine Handvoll Söldner strich um ihre Pferde. Die Söhne des Stallmeisters halfen, die Raufen mit Heu zu füllen und vor den Toren machte ich eine Sänfte mit den Insignien des Heiligen Vaters aus. Ich runzelte die Stirn, derweil ich beim Stall elegant aus dem Sattel glitt. Hatte ich etwas nicht mitbekommen?

Über Besuch aus Rom würde sich der Herzog nicht freuen. In den letzten Jahren war er zweimal exkommuniziert worden, was ihn nicht sonderlich gejuckt hatte. Damals hatte es lange nicht so ausgesehen, als fänden er und der Papst wieder zueinander. Rom aber war derart in die Enge getrieben, worden, dass es Robert Hauteville am Ende nur die Farce einer Reue gekostet hatte, die er bestimmt nicht empfand. Der neue Frieden war entsprechend brüchig. Er hielt nur, weil der Papst auf Gedeih und Verderb von seinem Vasallen abhängig war, denn Kaiser Heinrich konnte jederzeit wieder mit Truppen vor den Toren Roms stehen. Wenn das geschah, würde der Heilige Vater nach der Waffenhilfe rufen zu der Robert Guiscard als Herzog von des Papstes Gnaden verpflichtet war. Wenn überhaupt, würde er sie nur unwillig bekommen, denn so friedlich dieser Sommer schien, war er ebenso morbide. Die Menschen hier, Händler, Handwerker, Huren und Wäscherinnen, sie alle ahnten es nicht, doch jeder, der Robert Hauteville kannte, wusste, dass er Pläne mit Byzanz hatte.

Verdrießlich zupfte ich am Ärmel der Tunika, die mir schweißnass am Rücken klebte, bevor ich die drei Stufen zum Portal des Hauptturms hoch sprintete. Mein Magen brüllte wie ein Löwe, der Kopf hämmerte, aber es sah so aus, als würde ich keine Zeit bekommen, mich um die grundlegenden Bedürfnisse meines noch jungen Körpers zu kümmern. Jemand zog die Tür auf, und ich rannte in Sichelgaita. Noch bevor ich mich ehrerbietig entschuldigen konnte, blaffte sie mich an. »Ist er nicht bei dir?«

Keine Ahnung, wen sie meinte. Ich drehte mich um. »Wer?«

»Guido LeFerte.«

»LeFerte? Vielleicht solltet Ihr im Rektum Eures Gemahls nachsehen?«

Sie lachte hellauf. Sichelgaita war schwer zu begreifen. Sie hatte mit den lieblichen Fürstinnen umliegender Baronate und Grafschaften wenig gemein. Nicht, dass sie nicht umwerfend aussähe, aber sie war eine Frau, die an der Seite ihres Mannes in Schlachten zu reiten pflegte. Eine Frau, die eigene Kontingente anführte. Zudem berührten meine Worte ihren Sinn für derben Humor. Weniger harsch sagte sie: »Der Heilige Vater hat einen Legaten mit Nachrichten für ihn geschickt.«

Ich legte den Kopf schief. »Für Guido LeFerte?«

Wie es ihre Art war, fuchtelte sie mit den Händen wild in die Richtung der Sänfte. »In einer privaten Angelegenheit.«

»So viel Popanz für einen Baron?«

»Wo der Legat schon mal da ist, werde ich versuchen, ihn das halbheidnische Gebaren meiner Normannen vergessen zu machen, und ihn auf einige Kirchenstiftungen hinweisen, aber hauptsächlich ist er wegen LeFerte hier.«

Sie brach unvermittelt ab, als wäre ihr aufgefallen, dass ein niederer Bastard wie ich nicht der richtige Gesprächspartner für sie war.

Ich erinnerte mich nicht, wohin LeFerte gegangen war. Zu diesem Zeitpunkt gingen mir die päpstlichen Angelegenheiten des Barons LeFerte am Arsch vorbei. Ich zuckte bloß die Schulter, derweil ihr Blick über den Hof schweifte. Weil sie mich nicht entlassen hatte, wusste ich nichts Besseres, als Löcher in die Luft zu starren. Ich überlegte gerade, ob das künftig eine meiner Hauptbeschäftigungen sein würde, als ich zwischen den saufenden Pferden an der Trogrinne, neben einem päpstlichen Fanfarenbläser, ein wohlbekanntes Tier entdeckte. Ein Prachtgaul, dem eben die protzige goldbetresste Satteldecke abgenommen wurde. Beim Anblick des gepunzten Zaumzeugs stieg mir jedes Mal die Galle hoch. Als ich mit so was dahergekommen war, hatte Vater einen Mordsaufstand veranstaltet. Dabei hatte ich mir das erarbeitet. Ich hatte Beute gemacht und mir Silbersporen verdient, das Zeug war also ehrbar erworben. Doch er hatte mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass einem Bastard die Menge an Zierrat nicht zustand. Doch was war Tristan anderes?

Sichelgaita, die meinem Blick gefolgt war, stemmte beide Fäuste in ihre Taille. Sie erkannte das Pferd auch. »Tristan? Sebastien hat ihn hergeschleppt. Er wartet in der Halle.« Ihr Kopf ruckte zur Tür hinter uns. »Er sieht nicht gut aus.«

»Nicht gut?«

»Wirst du ja sehen.« Damit schwirrte sie davon. Verdutzt sah ich ihr nach. Sie rauschte und schwirrte, wo andere Frauen schritten und gingen. Ich schüttelte vage den Kopf, schob mich an einer Magd vorbei, die gerade durch die Tür schlüpfte, und hieß das kühle Innere des Vorraumes, von dem die Treppen nach oben abgingen, willkommen. Mit der Hand an der Doppeltür zur Halle hielt mich jemand auf.

»Jocelin?«

Ich sah in Sebastiens bleiches Gesicht. »Da bin ich aber erleichtert«, alberte ich rum. »Was gibt’s?«

»Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll«, presste er heraus. »Anna …«

Ich reimte mir sein Verhalten vorhin bei Nicos zusammen und kam bei einem Gedicht raus, das mir nicht gefiel. »Du hattest eine Liebschaft mit Anna.«

Er zuckte zusammen. »Liebschaft würde ich das nicht nennen.« Mit der Rechten hob er sein Schwert an, um sich auf die Treppe setzen zu können. Den Kopf stützte er in die Hände. Dann ließ er sie fallen und guckte mich von unten her an. »Ich kann nichts …«

Ich hob die Hand. »Wir können immer was dafür, Sebastien.«

Er nickte. »Ist mir klar. Faule Ausreden über schwingende Hüften und wogende Brüste, als wären sie es, die uns befehlen, unseren Prügel herauszuholen …« Mittendrin brach er ab und stemmte sich hoch. »Keine Ahnung. Es ist passiert und ich schäme mich.«

»Wegen Liliana«, spielte ich auf seine Verlobte an. »Das Tuch. Ist es deines?«

Er wehrte mit einer Hand ab. »Nein. Ich weiß, wie es aussieht, weil nur einer von uns das Wappen führen …«

Er vollendete den Satz nicht, um mich nicht zu kränken, was ihm zur Ehre gereichte. Er war der einzige legitime Sohn. Der Erbe. Aber wir wussten beide, dass Tristan anmaßend genug wäre, einen Scheiß auf die Regeln zu geben, wer das Wappen führen durfte und wer nicht. Doch ich verlor solcherlei aus den Augen, als ich ein Scharren hörte. Ich musterte den Schrank neben der Tür zur Halle. Das Ding in der Größe einer Elendshütte war aus feinstem Buchenholz gefertigt und protzte an den Türen mit aufwendigen Schnitzereien. Es kursierten Geschichten über den Schrank. Seit Principessa Sichelgaitas Kindheit hatte er ein Astloch an der Rückseite. Es hieß, auf der anderen Seite wäre die Mauer bröckelig. Über dem schadhaften Stein hing ein heruntergekommener Wandteppich, der einen mit Pfeilen gespickten San Sebastiano darstellte. Man mauschelte, dass sie das Loch vergrößert und ihr Ohr drangeklebt hatte, wann immer ihr Vater, der große Gaimar von Salerno, politische Gespräche in der Halle geführt hatte.

Und jetzt raschelte es darin? Mich überkam eine ungute Ahnung, doch ich schätzte, die Herzogin hatte diese Kindereien längst hinter sich gelassen. Kurzentschlossen zog ich Sebastien von der Treppe, stieß die Tür auf und schubste ihn in die Halle. Er sah mich verdattert an.

»Ich werde schweigen«, sagte ich. »Lass‘ uns später darüber reden.«

Als er bemerkte, dass ich die Tür wieder schließen wollte, ohne mit hineinzukommen, blickte er noch verdutzter.

»Ich komme gleich nach«, versprach ich.

Er nickte zerknirscht. Ich schloss die Tür. Atemlos wartete ich. Ich hätte verschwinden können, um ihr die Blamage zu ersparen, aber womöglich hielt mich das Verlangen, zu trösten, zurück. Tatsächlich öffnete sich knarzend die Schranktür. Ein von roten Locken umrahmtes Gesicht schob sich vorsichtig heraus, dann die ganze Person.

»Principessa Liliana.« Ich verneigte mich übertrieben tief.

Ihr Erschrecken kaschierte sie geschickt. »Jocelin.«

»Ist es nicht arg unkomfortabel in diesem Möbel?«, wollte ich wissen.

Sie strich ihren Rock glatt. »Ich komme mit rein.«

Verzweifelt nach der richtigen Antwort fahndend, rieb ich mir die Nase. »Das ist eine Mordermittlung, werte Principessa. Wenn Ihr …«

»Das weiß ich!«

Ich zuckte zurück.

»Nicos‘ Tochter Anna wurde draußen, in diesem ruchlosen Liebesnest, ermordet«, führte sie in spitzem Tonfall aus. »Ich habe gehört, wie entschieden wurde, dich mit der Aufklärung zu betrauen. Nur, weshalb sich jemand für die Ermordung der Schlampe interessieren sollte, verstehe ich nicht!«

Sie hatte es gehört. Das Geständnis ihres Verlobten.

»Sie hat ja anscheinend für jeden die Beine gespreizt«, entrüstete sie sich weiter.

»Trotzdem, ich bin nicht sicher, ob Ihr …«

»Ich komme mit rein, und es gibt nichts, was ein ehrloser Bastard wie du dagegen unternehmen könnte.«

Resigniert schloss ich die Augen. Als ich sie wieder öffnete, war sie leider noch immer da und zappelte ungeduldig herum. »Erzähl mir, wie es war«, forderte sie.

»Wie soll es schon gewesen sein? Sie ist tot. Nach den Utensilien, die sie dabeihatte, wollte sie draußen womöglich baden. Auf jeden Fall hatte sie eine Verabredung, vermutlich mit einem Mann. Sie trug ein Schmuckstück, von dem ich fast sicher bin, dass nicht einmal ihr Vater weiß, woher sie es hat.«

»Baden? Mit Schmuck?« Ich nickte. Ihre Wangen glühten von der eben erst erlittenen Kränkung. »Ja, sie wird einen Liebhaber erwartet haben.«

»Aber Liebende töten einander nicht«, sülzte ich.

Sie maß mich skeptisch. »Nicht?«

Ich tat, als überlegte ich. In Wahrheit suchte ich nach unverfänglichen Worten, die sie zum Lachen bringen sollten. »Ich könnte Euch da etwas erzählen, das …«

Warum hielt ich nicht einfach die Klappe? Alles, was wir jetzt sagen würden, würde doch nur von Sebastien und seinem Betrug handeln, selbst wenn wir es verbrämten.

»Sicher kannst du das«, fiel sie mir auch scharf ins Wort. »Damit kennst du dich aus. Ich wette, dein Schwert ist schon schartig.«

»So wisst Ihr es, Principessa?«, gab ich mit aufgesetztem Erstaunen zurück und wusste noch immer nicht, warum ich nicht den Mund hielt.

»Es wäre verwunderlich, wenn nicht!«, echauffierte sie sich. »Du stürzt dich in jeden Kampf mit sämtlichen Bediensteten.«